Résumés

Résumé

En fin de première année de formation à l’enseignement primaire, les étudiants du canton de Vaud en Suisse sont certifiés par des examens de différentes natures. Pour cette recherche à caractère exploratoire, nous avons retenu deux certifications particulières. La première concerne un module intitulé Savoirs mathématiques et enseignement, qui est certifié par un questionnaire à choix multiples (QCM) et qui exige des étudiants non seulement qu’ils répondent aux questions, mais également qu’ils indiquent leurs degrés de certitude des réponses données. Ce faisant, ils s’autoévaluent et cette estimation est prise en compte dans la réussite à l’examen. La seconde concerne un module intitulé Enseignement et apprentissage. L’examen se structure par des questions ouvertes testant les capacités d’analyse de tâches distribuées aux élèves des classes de la région. L’article présente les résultats d’une recherche visant à comprendre les liens entre des expériences évaluatives et des postures en formation de quatre étudiantes, puis à définir d’éventuelles logiques de formation. Nous avons relevé quatre postures qui remettent en question le rapport aux savoirs de la profession.

Mots-clés :

- formation à l’enseignement,

- postures en formation,

- rapport à l’évaluation,

- rapport au savoir

Abstract

At the end of the first year of the initial primary teacher training of the Canton of Vaud in Switzerland, students are certified with tests of different natures. This exploratory research is based on two specific certifications. A first module, called Mathematical Knowledge and Teaching, is based on a multiple choice questionnaire (MCQ) and requires students to answer questions, but also to point out their answers’ level of confidence. This self-estimation is taken into the result to the test. The second module, labelled Teaching and Learning, is based on open-ended questions, testing pupils’ task analysis capacities. The article presents results of an exploratory research aiming at understanding the relation between four students’ previous assessment experiences and their positions on initial training. The purpose is also to identify possible positions or conceptions of training. Four positions questioning the relation to knowledge of the profession are identified.

Keywords:

- initial training in education,

- positions on initial training,

- relation to assessment,

- relation to knowledge

Resumo

No final do primeiro ano de formação inicial para o ensino primário, os estudantes do cantão de Vaud na Suíça são certificados por diferentes tipos de exames. Nesta investigação de natureza exploratória, foram selecionadas duas certificações específicas. A primeira diz respeito a um módulo intitulado Saberes matemáticos e ensino, que é certificada por um questionário de escolha múltipla (QEM) e que exige dos estudantes não só que respondam a perguntas, mas também que indiquem os seus graus de certeza em relação às respostas dadas. Ao fazer isso, eles avaliam-se a si mesmos e esta estimativa é tida em conta no resultado do exame. A segunda refere-se a um módulo intitulado Ensino e aprendizagem. O exame estrutura-se em questões abertas que testam as capacidades de análise de tarefas distribuídas aos alunos das turmas da região. O artigo apresenta os resultados de uma investigação que visa compreender as ligações entre as experiências de avaliação e as posturas de formação de quatro estudantes, tendo como objetivo definir eventuais lógicas de formação. Identificámos quatro posturas que colocam em questão a relação aos saberes da profissão.

Palavras chaves:

- formação inicial de professores,

- postura em formação,

- relação com a avaliação,

- relação com o conhecimento

Corps de l’article

Introduction

Au cours de leur formation initiale à l’enseignement, les étudiants de la Haute École pédagogique du canton de Vaud (HEP Vaud) en Suisse sont amenés à développer des compétences professionnelles décrites dans des référentiels. À la suite des travaux de Schulman (1986), de Vanhulle (2012), de Clerc (2013), de Clerc et Ducrey (2014) ainsi que de Breithaupt et Clerc Georgy (2015), nous pouvons (ré)interroger la manière dont ils s’approprient les savoirs de la formation et, en particulier, examiner l’important levier que représente l’évaluation pour la mise en lumière de différentes postures que peuvent adopter les étudiants en cours d’itinéraire.

En effet, à la suite de l’introduction du système de Bologne[1] et du développement d’une formation dite en alternance (Maubant, 2007), « l’évaluation devient foncièrement multidimensionnelle : elle ne peut plus porter seulement sur des processus cognitifs individuels et sur des connaissances acquises restituées. Elle s’intéressera aux aspects cognitifs, sociaux, affectifs, motivationnels dans une interaction de coconstitution avec les médiations potentielles de l’environnement » (Mottier Lopez, 2010, p. 304). De ce point de vue, évaluer implique toute une ingénierie sur les tâches, sur les ressources et leurs mobilisations, sur les grilles d’évaluation, sur la formulation de critères et d’indicateurs, ingénierie qui suppose notamment l’abandon de pratiques strictement liées au modèle de l’évaluation de la mesure des produits (Vial, 2012).

La formation à l’enseignement ici étudiée a ceci de particulier qu’elle place les futurs enseignants dans des situations proches de celles qu’ils devront mettre en oeuvre dans leur pratique future. Parmi ces situations, celle de l’évaluation est particulièrement vive puisqu’elle est empreinte d’enjeux et d’émotions. En même temps que ces futurs enseignants sont formés à évaluer leurs élèves, ils sont eux-mêmes évalués. Ainsi, s’interroger sur le rapport à l’évaluation qui se construit à travers les épreuves auxquelles ils sont soumis nous a paru particulièrement intéressant. Que produisent nos modalités d’évaluation sur les postures en formation de futurs enseignants du préscolaire et du primaire ? Telle peut ainsi se formuler notre préoccupation.

S’appuyant notamment sur Bernstein (1975), les travaux de l’équipe ESCOL[2] mettent en évidence que les modalités de cadrage (renvoyant aux pratiques pédagogiques et aux modalités de contrôle de ces dernières) peuvent influencer les logiques (d’apprentissage ou de cheminement) de travail des élèves. Ils décrivent deux types de cadres : un cadre pour faire, un cadre pour apprendre. Les tâches d’apprentissage et leur mise en oeuvre peuvent ainsi favoriser l’apprentissage ou, au contraire, cibler l’attention des élèves sur des aspects de l’ordre du « faire », rendant ainsi les objectifs d’apprentissage implicites et invisibles. Les travaux de Clerc (2013) et de Clerc et Martin (2014) nous permettent d’inférer des logiques de travail similaires chez les étudiants en formation.

Ainsi, en rapportant ce constat à la formation des enseignants, nous pouvons légitimement supposer que les tâches d’évaluation proposées aux étudiants encourageront potentiellement des postures plus ou moins favorables à leur investissement en formation et les conduiront à adopter des logiques plus ou moins propices à cette dernière. Précisons d’emblée qu’à la suite de Mottier Lopez (2015), nous ne parlons pas des évaluations intégrées aux tâches d’apprentissage, mais bien de tâches distinctes des temps d’enseignement, permettant de noter et d’évaluer (sommativement ou certificativement) des contenus disciplinaires.

Entrer par la question de l’évaluation devrait permettre de mieux comprendre les perceptions des étudiants liées à cette dernière, non seulement sur ce qu’ils révèlent des différents apports de la formation, mais aussi sur la construction de leur conception de l’apprentissage. Ces éléments pourraient par conséquent nous renseigner quant au développement de leur identité professionnelle. En effet, les postures adoptées par les étudiants en formation, notamment du point de vue de l’appropriation en profondeur des savoirs, sont liées à leur développement professionnel (Marton, Quifang & Nagle, 1996). Par ailleurs, cet article vise à fournir quelques éléments permettant d’entrer en résonnance avec le système d’évaluation des apprentissages par questionnaires à choix multiples (QCM) accompagnés de la mesure des degrés de certitude, système élaboré entre autres par Gilles (2010) et Leclercq (1993). Enfin, la recherche de type qualitatif – au demeurant encore exploratoire – pourrait enrichir la compréhension que nous avons de l’échec ou de la réussite universitaire (Galand, 2005), plus spécifiquement pour mieux connaître les apprentissages estudiantins portant sur les pratiques d’évaluation dans le champ de l’enseignement supérieur (Romainville, 2006).

Cette contribution se propose d’analyser les postures adoptées par des futurs enseignants lors de situations d’évaluation certificative et de discuter ainsi l’influence de ces tâches sur la construction de leur rapport à l’évaluation.

Cadre théorique

Les postures en formation

Dans la perspective historico-culturelle que nous adoptons, la notion de rapport au savoir (Charlot, 1997 ; Charlot, Bautier & Rochex, 1992 ; Bautier & Rochex, 2004) ne peut être envisagée comme un élément statique et indépendant des situations d’apprentissage. C’est pourquoi nous lui préférons la notion de posture. Bucheton et Soulé (2009) la définissent comme un ensemble de schèmes d’actions cognitives et langagières dont le sujet dispose et qu’il peut convoquer dans une situation donnée. Cette posture peut être potentiellement différenciatrice du point de vue de la réussite en formation (Clerc, 2013). Dans cette perspective, les difficultés éprouvées par certains étudiants sont aussi liées à des pratiques cognitives et langagières inadaptées aux enjeux de formation. En conséquence, nous interprétons le rapport au savoir comme la posture que l’individu adopte dans ses choix d’intervention par rapport à un objet (Rebière, 2001). Cette posture ou plutôt ces postures sont plurielles. Les postures sont liées aux situations, aux disciplines et aux expériences antérieures d’un sujet ; elles sont de l’ordre de l’attribution de sens.

Les postures adoptées dans les différents champs de la formation peuvent donc être comparées aux logiques adoptées par les élèves qui réussissent scolairement ou par les élèves en difficulté (Bautier, Charlot & Rochex, 2000). Les élèves qui se situent dans une logique du cheminement ne valorisent les savoirs scolaires que dans la mesure où ils les considèrent comme directement utiles, applicables. Leur parcours se réduit souvent à la seule application de consignes données par les enseignants dans le but de réussir leur année scolaire. Ces élèves ne voient dans les situations d’apprentissage qu’une suite de tâches à accomplir, sans en saisir les enjeux, sans établir de liens entre les différentes tâches et sans en identifier les éléments généralisables. À l’inverse, les élèves qui se situent dans une logique de l’apprentissage regardent au-delà des situations d’apprentissage proposées, les considèrent comme des contextes à un apprentissage dont ils saisissent peu à peu l’enjeu. Ainsi, ils détectent dans les tâches proposées les éléments à généraliser et établissent des liens entre les différentes situations. Ces élèves adoptent une posture qui leur permet de décontextualiser les activités d’apprentissage et d’en identifier les enjeux cognitifs. La conséquence est que, placés dans une même situation, tous les élèves ne l’interprètent pas de la même façon et que certains, bien que très motivés, passent à côté des visées d’apprentissage.

Nous faisons l’hypothèse que, transposées aux étudiants en formation à l’enseignement, ces postures soient plus ou moins propices à leur investissement en formation. Certains étudiants pourraient suivre leur formation en se contentant d’effectuer les tâches proposées, mais sans chercher à en saisir les enjeux de savoir et dans le seul but d’obtenir leur titre d’enseignant. D’autres, se situant plutôt dans une logique de l’apprentissage, chercheraient à comprendre les enjeux de formation présents dans les tâches, ce qu’ils apprennent, comment et pourquoi ils se forment. Or, Riopel (2006) a montré que, pour donner du sens à leur formation, les étudiants doivent pouvoir comprendre ce qui leur permet de se former et les processus de formation qu’ils mettent en oeuvre. Les étudiants qui se forment sont justement ceux qui sont capables de décrire les changements de pratiques et de conceptions générés par leur formation. Plus particulièrement, ces étudiants construisent une capacité à réfléchir sur les situations d’enseignement-apprentissage, au lieu de se réfugier dans des certitudes peu propices à l’apprentissage de tous les élèves (Clerc, 2013).

Ainsi, les étudiants qui identifient les savoirs en jeu dans les tâches proposées et qui cherchent à comprendre ce qu’ils apprennent et comment ils se forment adoptent une posture plus propice à leur formation que les autres. Par ailleurs, d’autres étudiants se situent davantage dans une logique du cheminement (Bautier, Charlot & Rochex, 2000). Ils n’investissent leur formation que dans le but d’obtenir le diplôme requis pour enseigner et pensent souvent qu’il suffit d’accomplir les consignes données par les formateurs pour réussir.

En somme, si certains étudiants démontrent qu’ils mobilisent leurs ressources avec passablement d’autonomie et investissent leur formation, d’autres semblent la suivre en accomplissant les tâches proposées sans vraiment se « professionnaliser » (Hofstetter, Schneuwly & Lussy, 2009). Autrement dit, certains étudiants semblent se maintenir dans le « faire », souvent au détriment de l’« apprendre ». Nous avons déjà montré que ces étudiants non seulement ne s’approprient pas les savoirs en jeu dans la formation, mais aussi qu’ils confortent ou construisent des certitudes ou des doxas pédagogiques peu propices à la réduction des inégalités scolaires (Clerc, 2013).

Devant les tâches d’évaluation, la mobilisation de l’étudiant est également variable, d’une modalité de certification à l’autre, d’une discipline à l’autre. Cette contribution vise à mieux déterminer la ou les postures adoptées par quatre étudiantes lors de la passation d’un questionnaire à choix multiples (QCM) en mathématiques et lors d’un examen d’analyse de tâches en enseignement-apprentissage. Mieux comprendre ce qui se joue durant ces tâches de certification devrait permettre de mieux saisir comment les étudiants réagissent à nos choix en matière de certification et les postures que ces tâches révèlent du sens attribué aux savoirs proposés en formation.

Les tâches d’évaluation

Nous définirons la tâche comme ce qui est à faire concrètement par celui qui apprend pour qu’il puisse atteindre les objectifs d’apprentissage visés. La tâche est constituante d’un processus d’apprentissage. Elle est de l’ordre du prescrit (Leplat, 1997) et n’indique pas nécessairement les fonctions psychiques qui seront mobilisées pour y répondre. Elle se distingue ainsi de l’activité, qui suppose un mouvement de la pensée (Bautier, 2006) et la mise en oeuvre d’outils intellectuels. Ainsi, certaines tâches d’apprentissage mobilisent de l’activité évaluative, lorsqu’il s’agit par exemple de juger de la pertinence d’un argument ou d’un choix. D’autres tâches mobilisent de l’activité métacognitive, lorsqu’il s’agit d’évaluer son propre processus de pensée. Enfin, certaines tâches mobilisent de l’activité affective, lorsqu’il s’agit de maintenir son attention et de persévérer. Les tâches ne rendent donc compte qu’implicitement des processus de pensée attendus. Par ailleurs, ces processus sont liés à la discipline dans laquelle s’inscrit la tâche. On ne pense pas en mathématiques comme en français (Develay, 1992 ; Astolfi, 2008).

Nous distinguons les tâches d’apprentissage des tâches d’évaluation, dans la mesure où les secondes ont « une fonction d’évaluation des apprentissages réalisés » (Mottier Lopez, 2015, p. 57). Les liens entre ces deux types de tâches sont toutefois étroits et renvoient aux mêmes modes de pensée disciplinaires. Ce qui les différencie est la situation dans laquelle elles sont réalisées ainsi que les motifs de leur réalisation. Nous pouvons ainsi postuler que la posture adoptée par l’étudiant en situation de certification est indicatrice non seulement de son rapport aux savoirs ou à la discipline évaluée, mais aussi de son rapport à l’évaluation.

Contexte

La formation des enseignants à la HEP Vaud est organisée en modules semestriels de trois ou six crédits ECTS[3]. Chaque module fait l’objet d’une certification dont la modalité est au choix des formateurs (examen écrit ou oral, dossier certificatif, contrôle continu, etc.). Les deux modules retenus ici sont certifiés sous forme d’examens écrits qui ont lieu lors de la première année de formation.

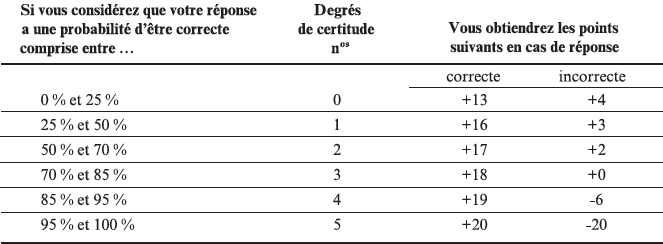

Le module de mathématiques vise à permettre aux étudiants d’améliorer leurs connaissances disciplinaires, de percevoir l’impact de leur maîtrise de ces savoirs sur leur enseignement et de modifier leur posture par rapport aux mathématiques. La certification repose sur un questionnaire à choix multiples (QCM) dans lequel il est demandé aux étudiants, en plus de leur réponse à la question, d’indiquer leur degré de certitude par rapport à leur réponse. La tâche est donc double. D’une part, les étudiants répondent aux questions de l’examen ; d’autre part, ils évaluent la validité de leur réponse sur une échelle à degrés de certitude (voir Tableau 1). À titre d’exemple, la figure 1 présente une question d’examen du module de mathématiques.

Figure 1

Exemple de question d’examen du module de mathématiques

Tableau 1

Echelle des degrés de certitude (Gilles, 2010, p. 69)

Autrefois annualisé, le cours Enseignement-apprentissage vise à développer la capacité des étudiants à analyser des tâches d’apprentissage portant sur les savoirs en jeu et sur les processus à mettre en jeu pour les réaliser. Actuellement, ce cours est donné (et donc divisé) pendant les deux premiers semestres de la formation. Le module du premier semestre s’intitule Apprentissage et développement. Il est demandé aux étudiants de s’approprier un certain nombre de cadres théoriques sur l’apprentissage et sur le développement (approche historico-culturelle, apports des sciences cognitives). L’examen de ce premier module a pour intention d’évaluer cette appropriation. Il teste des capacités de compréhension et de restitution d’éléments théoriques. Le second module, Enseignement et apprentissage (ci-après ENS), est présenté dans une continuité du premier semestre et fait alterner un cours qui complète le premier module (apports de la sociologie de l’éducation et de la didactique) et des séminaires dans lesquels les étudiants sont guidés dans l’analyse de tâches d’apprentissage destinées aux élèves du préscolaire et du primaire. L’examen d’ENS est sous forme écrite et teste les capacités d’analyse de ces tâches ainsi que celles de faire usage des concepts théoriques appropriés dans cette analyse. Il peut par exemple demander aux étudiants de formuler un objectif d’apprentissage ou encore d’analyser une consigne du point de vue des malentendus qu’elle pourrait générer.

Méthodologie

La recherche réalisée se caractérise d’abord par une démarche exploratoire fondée sur l’étude de quatre cas. Elle vise à mieux comprendre les postures adoptées par les étudiants lors des examens en question. Ces postures sont intéressantes pour les formateurs, d’une part parce qu’elles nous renseignent sur le sens donné par les étudiants aux savoirs et à la discipline en question et, d’autre part, parce qu’elles sont révélatrices d’un rapport à l’évaluation encore en construction. L’objectif de la recherche est l’amélioration de la qualité de la formation. Elle vise donc un double enjeu : nomothétique, par un approfondissement des connaissances sur les logiques et postures des étudiants en formation à l’enseignement, et pragmatique, puisqu’elle fournit des renseignements quant à l’évaluation des modules de formation.

Pour répondre à notre questionnement, nous avons effectué des entretiens semi-dirigés auprès de quatre étudiantes à propos de leurs examens. Nous avions présélectionné une douzaine de personnes en fonction de leur réussite aux examens des modules de mathématiques et d’ENS. Nous souhaitions interroger un échantillon composé de dyades ayant réussi (soit ayant obtenu un résultat entre A et E) et échoué (soit ayant obtenu un F) à l’un ou l’autre des examens, ayant échoué aux deux examens, ayant obtenu un A (meilleur résultat) aux deux examens, ayant moyennement réussi les deux examens et ayant échoué deux fois consécutivement à l’un ou l’autre des examens. La période de la prise de données se déroulant sur un temps relativement chargé pour les étudiants en formation, seules quatre étudiantes ont répondu à notre demande, ce qui n’est probablement pas sans signification quant à leur posture professionnelle (mais cette hypothèse resterait à vérifier). En effet, parmi ces étudiantes, deux réalisent un second parcours professionnel (elles sont plus âgées que la moyenne des étudiants) et les deux autres avaient entamé d’autres études (en mathématiques et relations internationales), qu’elles ont interrompues par manque de plaisir pour l’une et pour un retour aux sources[4] pour l’autre. Elles ont toutes les deux 25 ans. Le tableau 2 ci-dessous résume la situation de chacune d’entre elles après la session d’examens de juin 2013.

Tableau 2

Résultats de notre échantillon

De type compréhensif (Kaufmann, 2007), les entretiens se sont déroulés en deux phases, environ trois mois après la session d’examens (ou trois semaines, en cas de rattrapage, ce qui est le cas d’Émilie). Lors de la première phase, nous avons demandé aux étudiantes de raconter brièvement leur parcours de formation et de relater comment elles avaient passé les examens en question. Durant cette première partie, nous avons volontairement laissé les questions très ouvertes en les orientant sur leurs souvenirs, d’une part, et sur la manière dont elles se sont préparées, d’autre part. Durant la seconde partie, nous leur avons fourni leurs copies d’examen et les avons invitées à les commenter. Nous avons ainsi cherché à « replonger » les étudiantes dans la situation de l’examen pour leur permettre de raconter cette fois, sur la base de traces réelles (en comparaison des souvenirs), comment celui-ci s’était déroulé pour elles.

Après avoir transcrit ces entretiens, nous avons rédigé des textes retraçant les discours, constituant ainsi un premier niveau d’interprétation de leurs propos. Nous avons alors produit des portraits respectant la chronologie des discours et incluant les phrases ou les mots prononcés par les étudiantes (voir l’exemple du portrait d’Émilie en annexe). Ces textes nous permettent de comprendre les logiques adoptées par les étudiantes. Ils sont toutefois en soi insuffisants pour signifier quelque chose de leurs postures. Nous avons donc réalisé une analyse de contenu manuelle des portraits en cherchant à regrouper les propos sous différents thèmes qui apparaissaient dans chacun d’entre eux (Vanhulle, 2009a, 2009b, 2009c). La catégorisation est entièrement émergente. Nous avons ainsi pu dégager quatre catégories de rapports aux disciplines et à l’évaluation. Trois d’entre elles sont de l’ordre d’un rapport aux disciplines de la formation à l’enseignement : les mathématiques, la didactique des mathématiques et l’enseignement-apprentissage. La dernière est plus spécifiquement liée aux modèles d’évaluation et à la posture adoptée par les étudiantes dans chacune des épreuves. Cette partie met en évidence la question des degrés de certitude, de leur interprétation par les étudiantes et, plus généralement, des stratégies mobilisées pour répondre aux questions d’examen. C’est ainsi par comparaison, en croisant la compréhension des différents portraits, que nous avons pu déterminer des caractéristiques et des dimensions manifestant des postures estudiantines.

Résultats et analyse

Nos analyses nous ont conduites à regrouper les résultats selon quatre catégories : posture par rapport aux mathématiques, à la didactique des mathématiques, à l’enseignement-apprentissage et aux degrés de certitude. Ces postures sont révélatrices du sens attribué par les étudiantes à ces différentes disciplines. Les résultats de l’analyse de contenu des portraits sont synthétisés dans le tableau 3 ci-dessous. Les termes employés en italique sont des verbatims prononcés par les étudiantes elles-mêmes lors des entretiens. Nous interprèterons ensuite ces résultats plus en détail. Nos données sont ainsi structurées par les quatre portraits de Céline, d’Émilie, de Tatiana et de Marie, que nous résumons ci-dessous.

Céline voulait étudier à l’École polytechnique fédérale de Lausanne. Toutefois, après avoir échoué deux fois consécutivement en première année, elle renonce à son projet et se réoriente dans l’enseignement primaire. Elle apprécie les mathématiques et se souvient de n’avoir éprouvé aucune difficulté durant l’examen de mathématiques. Elle ne s’est pas rendue aux cinq derniers cours du module et a préféré se préparer à l’examen en expliquant les contenus à ses collègues. Les degrés de certitude ont généré de la peur. Pour l’examen d’ENS, Céline est surprise par son bon résultat, même si elle s’attendait aux questions d’examen, telles qu’elles ont été posées. Elle éprouve toutefois de l’incertitude quant à sa performance. C’est pourquoi elle préfère les mathématiques, qu’on peut toujours vérifier.

Émilie commence des études universitaires en relations internationales, auxquelles elle échoue elle aussi après deux années passées en première année. Elle avait choisi cette voie pour des raisons de prestige et se sent parfois découragée par le fait qu’elle est toujours en première année d’études. Émilie a échoué à son examen de mathématiques, discipline qu’elle a toujours considérée comme un problème. Pour préparer sa seconde tentative, elle décide de s’entraîner, car elle a remarqué que les questions sont répétitives, dans leurs formes et dans la disposition des chiffres. Par contre, elle ne s’attendait pas à un échec au module d’ENS. Elle n’est pas convaincue par la séance de régulation proposée durant l’été et craint d’oublier les éléments théoriques qu’elle a mémorisés. Elle constate que cet examen, c’est un peu comme le principe du permis de conduire : « Faites ce qu’on vous demande, mais pas plus ».

Après avoir exercé un métier qu’elle qualifie de manuel, Tatiana souhaite revenir àquelque chose de plus intellectuel. Elle entame un parcours professionnel qui la mène à l’enseignement du français en tant que langue étrangère, puis se tourne vers la HEP Vaud afin de reprendre une formation qui lui offre des débouchés professionnels. Les mathématiques n’ont jamais été son point fort, mais elle décide de travailler régulièrement et se sent capable de passer l’examen. Elle vérifie ses résultats et se sent sûre d’elle-même. C’est le contraire qui se produit pour l’examen d’ENS et elle est très surprise par son bon résultat (elle obtient A).

C’est en devenant mère d’une fille que Marie interroge ses valeurs et décide de réorienter sa carrière professionnelle en se formant à l’enseignement. Elle dit avoir toujours été nulle en mathématiques et avoir un besoin de réussir, de se réconcilier avec les mathématiques, de prouver à ses détracteurs (dont elle fait elle-même partie) qu’elle peut le faire. Elle indique avoir fourni beaucoup d’efforts, mais qu’elle a compris. Elle n’a pas recraché, dit-elle, car les degrés de certitude l’ont contrainte à la vérification. Elle considère l’examen d’ENS comme très difficile ; elle ne comprend pas la tâche donnée aux élèves. Elle raconte que c’est précisément au moment où nous la questionnons qu’elle pense avoir assimilé les contenus (soit environ cinq mois après l’examen).

Tableau 3

Synthèse des contenus des portraits

Les postures adoptées par rapport aux mathématiques

D’après les formateurs didacticiens, un des objectifs du module de mathématiques est d’offrir aux étudiants des outils qui leur permettent de changer leur positionnement par rapport aux mathématiques. En effet, venant pour la plupart de filières non scientifiques, les étudiants décrivent leur rapport à la discipline comme celui d’un élève ayant produit une réponse juste ou fausse à une question de l’enseignant et pour laquelle il attend une validation ou une invalidation. Nos résultats rejoignent leurs propos et montrent l’importance du parcours scolaire du futur enseignant dans sa façon d’aborder les disciplines. Seule une étudiante (Céline) sur les quatre interrogées indique être parfaitement à l’aise avec les mathématiques. Les trois autres disent être en difficulté avec cette discipline. Elles déclarent toutes les trois avoir voulu profiter de ces enseignements pour faire table rase (Émilie), se réconcilier avec la discipline (Marie). Tatiana travaille régulièrement avec trois autres étudiantes, avouant toutefois qu’elle ne comprend pas ce qu’elles font. Lors du QCM réalisé pour la certification, l’une des questions du chapitre Ensembles et logique demande aux étudiants d’associer une notation mathématique, par exemple , à un schéma représentatif d’un ensemble. Émilie ne comprend pas le schéma, qui est structuré par des quadrilatères. Pour ce faire, elle doit le redessiner à l’aide de formes rondes (voir Figure 2 en annexe). En échec lors de la première session d’examens, Émilie indique que le travail en mathématiques consiste en du drill (à prendre non pas comme exercisation, mais dans le sens d’une application de méthodes, de trucs pour réussir, sans vraiment comprendre), qu’elle ne réalisera pas complètement d’ailleurs, préférant se concentrer sur d’autres examens. Elle éprouve des difficultés à répondre aux questions mathématiques dès qu’elles varient dans leur formulation. Elle redessine également les ensembles qu’elle ne peut lire sous une forme rectangulaire. Elle ajoute que les items du type « aucune réponse n’est exacte » du QCM provoquent chez elle des difficultés.

Seule Marie établit un lien avec son futur enseignement, indiquant qu’elle ne peut transmettre de messages erronés, par exemple c’est normal si tu ne comprends pas, à propos des mathématiques. Elle estime que, même si la discipline est abstraite, chaque enfant devrait pouvoir en comprendre les enseignements. Elle est d’ailleurs également la seule à avoir utilisé les degrés de certitude comme levier de sa compréhension. (Nous le verrons plus loin.)

Les étudiantes ont donc relevé leur désir de se réconcilier avec les mathématiques. Toutefois, malgré les propos positifs qu’elles tiennent au sujet du cours, nous pouvons remettre en question le QCM comme outil de certification, notamment en regard de l’objectif annoncé qu’est la modification du positionnement des étudiants par rapport aux mathématiques. L’ajout de degrés de certitude permet-il cette « bascule » du rapport ou vient-il contrecarrer les effets du cours ? Si ces degrés de certitude peuvent inviter les étudiants à vérifier leurs réponses (attitude attendue en mathématiques), il semble qu’ils peuvent aussi renforcer une représentation relativement commune selon laquelle en mathématiques seul compte le fait de trouver la bonne réponse, au détriment cette fois de la posture attendue.

Les postures adoptées par rapport à la didactique des mathématiques

L’analyse des portraits nous conduit à distinguer le rapport à la didactique des mathématiques de celui aux mathématiques elles-mêmes, et ce, même si le lien entre l’un et l’autre semble étroit. En effet, les quatre étudiantes interrogées différencient clairement leur attitude durant l’examen par rapport aux questions de connaissances mathématiques de celles liées aux contenus didactiques. Elles identifient facilement ces différents items par la nature des questions, qui sont, de leur point de vue, plus ouvertes, sujettes à interprétation et invérifiables en didactique (par opposition aux questions mathématiques). Céline y répond d’abord par élimination, puis par instinct. Émilie ne s’est pas spécifiquement préparée pour les questions didactiques. Elle n’a pas réalisé le travail d’analyse des tâches qui ont été distribuées avant l’examen, pensant, dans une logique de calcul, que les questions didactiques ne seraient pas celles qui rapporteraient le plus de points. Tatiana s’est préparée en collaboration avec son groupe d’étudiants. Ils ont analysé toutes les tâches, sans avoir cherché à anticiper toutes les questions didactiques possibles. Elle pense d’ailleurs que ces questions sont plus difficiles que les questions de connaissances mathématiques, car subsiste toujours une part d’incertitude, de l’ordre de l’opinion. Pour Marie, les questions didactiques sont des pièges, qu’elle surmonte en réalisant des compromis. Le modèle du QCM appliqué à ces questions semble trop réducteur, car il ne permet pas d’amener les étudiants à réfléchir. Elles estiment qu’elles devraient pouvoir argumenter leur réponse et, surtout, restent convaincues que plusieurs réponses sont possibles et qu’ici il convient de deviner la réponse attendue par l’enseignant.

Nous pouvons observer que les postures des étudiantes par rapport à la didactique au sein de cet examen diffèrent de celles adoptées pour les questions mathématiques. L’insécurité générée par les questions didactiques les pousse à recourir à des stratégies d’étudiantes. Par exemple, certaines calculent le rapport « coûts/bénéfices » des réponses. Elles présentent la didactique comme une discipline de l’ordre de l’opinion, en quelque sorte athéorique. Ces postures ressemblent à celles que Bautier, Charlot et Rochex (2000) décrivent comme peu propices à l’apprentissage. Le risque est que ces étudiantes n’investissent leur formation qu’en regard de ce qui leur permet de réussir les examens et qu’elles considèrent les savoirs, didactiques du moins, comme dépendants du formateur qui les enseigne, et non comme des savoirs construits et validés ailleurs par la communauté scientifique. Dans ce cas, et c’est un autre indice d’une posture peu favorable à la formation, le résultat de leur évaluation dépendrait, pour elles, du bon vouloir du formateur qui corrige leurs travaux ou, du moins, de leur capacité à reproduire « l’opinion » de ce formateur.

La posture adoptée par rapport à l’enseignement-apprentissage

Céline obtient le maximum de points à l’examen d’ENS. Si l’examen n’était en soi pas pour elle une surprise, elle se dit étonnée de son très bon résultat, car elle n’avait pas le sentiment d’être au clair sur les concepts. À l’issue de l’examen, elle se dit tout de même plutôt confiante. Elle a bien aimé le cours et pense pouvoir être à même de redire les contenus. Ses propos mettent cependant en évidence des difficultés à percevoir le degré de précision des attentes, à trier parmi les concepts à mobiliser pour analyser les tâches, à s’organiser.

Émilie est surprise d’être en échec à la première session d’examens, alors qu’elle pensait être en confiance. Cela génère chez elle de la peur à l’idée de la prochaine passation. La séance de remédiation ne la convainc pas ; elle considère que les choses sont subjectives. Comme elle craint d’oublier les contenus, elle se construit un outil de mémorisation (petits cartons recto verso) et une fiche-guide de procédure d’analyse de tâches d’apprentissage. Même avec le recul entre l’examen et l’entretien de recherche, elle éprouve des difficultés à s’exprimer sur ses réponses, car elle n’a pas eu le corrigé. Elle attendait des réponses modèles et il n’y en a pas. Elle s’interroge sur les intentions du module : sur quoi pointe-t-il ? Sur la tâche pour elle-même ou sur ce que l’élève produit en réalisant cette dernière ?

Tatiana évoque également un manque de points de repère, ce qui lui fait peur. En comparaison du premier semestre, organisé autour de deux lectures, cette fois, il lui manque une marche à suivre pour analyser les tâches, un lien entre le cours, l’analyse de l’objet et l’analyse de tâches. Enfin, Marie s’exprime également dans ce sens. Le but de l’examen n’est pas clair et il y a beaucoup de matière à assimiler. Elle indique avoir été en difficulté dans la réalisation de la tâche prévue pour des élèves de 8-9 ans (effectuée durant l’examen). C’est d’ailleurs la seule étudiante sur les quatre qui fait un lien explicite entre la capacité à répondre à la tâche et la capacité à pouvoir l’analyser. Elle est également la seule de notre échantillon qui indique que c’est après avoir développé une expérience professionnelle, c’est-à-dire au moment de l’entretien, qu’elle comprend les enjeux du module, qu’elle pensait avoir bien perçus durant le semestre, sans pouvoir les expliciter.

Deux sortes de comparaison sont faites par les étudiantes lorsqu’elles relatent le module d’ENS. La première porte sur le module Apprentissage et développement, dispensé lors du premier semestre de formation. Si, pour le premier examen, l’enjeu d’acquisition de connaissances est repéré, pour le second, les intentions d’analyse de tâches ne sont saisies par aucune des étudiantes.

La seconde comparaison s’opère entre le module de mathématiques et celui d’ENS. La distinction se fait dans la possibilité de vérifier ses résultats, c’est-à-dire dans la perception que les étudiantes ont des modes de pensée des disciplines. En effet, du point de vue des étudiantes, à ce stade de la formation, les mathématiques font partie des sciences vérifiables (si l’étudiant trouve la même réponse en variant les modalités de résolution), donc la réponse attendue peut être fournie par les formateurs. L’ENS, comme la didactique des mathématiques d’ailleurs, est quant à elle une discipline des sciences humaines qui, de leur point de vue, s’interprète. La réponse n’est donc ni unique ni vérifiable. Là encore, les savoirs en jeu semblent dépendre du bon vouloir du formateur et relever davantage de l’opinion que de la science.

Nous pouvons ainsi remettre en question les modes de pensée disciplinaires et la manière dont ils sont transmis aux étudiants. Ici, la distinction entre les sciences dites « dures » et les sciences humaines est perçue comme une distinction entre les sciences de la vérité et les sciences de l’opinion spontanée. Cela joue probablement un rôle dans les résultats aux examens, dans la préparation aux examens et – nous pouvons le supposer – dans la construction de leur identité professionnelle, dans la mesure où ces étudiantes considèrent les apports des sciences de l’éducation comme des « opinions », dépendantes du formateur qui les expose. Elles n’en perçoivent pas les enjeux du point de vue des apprentissages des élèves. Les étudiantes se préparent en mémorisant les éléments théoriques, en comprenant des concepts et en s’exerçant parfois à l’analyse de tâches. Elles regrettent l’absence d’une procédure applicable, d’un guide d’analyse qu’elles pourraient employer tel quel et ne semblent pas avoir saisi les enjeux du module en ce qui a trait aux modes de pensée propres à la discipline. Céline et Marie sont dans l’impossibilité d’évaluer leurs productions, ce qui renforce leur sentiment d’aléatoire dans la réussite ou l’échec à l’examen.

Ce rapport aux apports d’ENS contribue probablement à construire une conception de la discipline pétrie de convictions et d’opinions non étayées (théoriquement, notamment). Il risque de favoriser la construction d’une posture plutôt défavorable à la formation des étudiantes. Nous pensons que la validité fort relative qu’elles accordent aux savoirs issus des sciences de l’éducation ajoutée à leur difficulté à secondariser les savoirs de la formation (c.-à-d. à passer d’un registre premier, de l’expérience spontanée, à un registre second, de l’expérience analysée en regard de savoirs théorisés, scientifiques, académiques) sont potentiellement des obstacles à la construction d’une identité professionnelle favorable à la réduction des inégalités scolaires. En effet, si le sens accordé aux savoirs issus de la recherche en sciences de l’éducation relève de la relativité, il n’y a aucune raison pour qu’elles se questionnent sur leur pratique future en regard des apprentissages de leurs élèves. Cette conception des pratiques enseignantes renforce certainement l’idée que toutes les pratiques enseignantes se valent et que le professionnel est libre de choisir celles qui lui conviennent, seulement en fonction de son opinion. Nous pouvons dès lors nous demander quelle sera la nature des rapports aux savoirs que ces étudiantes favoriseront chez leurs élèves.

La posture adoptée par rapport aux degrés de certitude

Du point de vue de la didactique des mathématiques, la question de la certification du module est devenue problématique en regard de l’augmentation importante du nombre d’étudiants inscrits en formation. Dans l’urgence, les formateurs ont orienté leur choix vers l’utilisation de QCM, en ajoutant à ce dernier la prise en compte de degrés de certitude des réponses données. L’intention des formateurs du module est ainsi de favoriser le développement d’une posture mathématicienne : il ne suffit pas de connaître la bonne réponse à un problème, mais encore faut-il en être certain et capable d’en faire la preuve par des contre-exemples ou par un raisonnement déductif. L’indication des degrés de certitude est donc un moyen de rendre visible et de favoriser un mode de pensée mathématique ; c’est du moins là une hypothèse des didacticiens. Les mêmes formateurs ont décidé d’introduire quelques questions liées à la didactique des mathématiques dans le même QCM.

Que nous disent les étudiantes à ce propos ? Tout d’abord, les quatre étudiantes distinguent rapidement les questions de connaissances mathématiques (majoritaires) des questions de didactique des mathématiques. Pour ce qui est des connaissances mathématiques, Céline (l’étudiante qui aime les maths) vérifie trois fois ses résultats avant d’indiquer un haut degré de certitude. Émilie n’ose pas indiquer un seul degré maximal, bien qu’elle soit certaine de ses réponses. Tatiana vérifie deux fois ses résultats, par deux voies différentes. Marie indique que les degrés de certitude ont été une contrainte à la vérification, en quelque sorte un moteur à la réussite de son examen. En regard des intentions du module et pour ces quatre étudiantes, pour ce qui est des contenus mathématiques à proprement parler, nous pouvons penser que l’indication des degrés de certitude est un outil contraignant potentiellement le développement d’une pensée mathématicienne puisqu’il oblige à la vérification des résultats.

En ce qui concerne les degrés de certitude portant sur les questions didactiques, nous voyons une posture bien différente se dessiner. En effet, les quatre étudiantes affirment qu’il est impossible d’indiquer un degré de certitude élevé pour les questions didactiques. Toutes s’accordent sur le fait qu’il est impossible de vérifier leurs réponses et qu’il leur est par conséquent impossible d’en être certaines. Céline a donc systématiquement indiqué un degré de certitude plus bas que celui auquel elle pensait[5]. Émilie se questionne sur le reflet de la compréhension sur les degrés de certitude. Tatiana se demande ce qu’elle validerait en tant que correctrice. Elle tente donc de deviner les attentes du correcteur, et non de répondre à la question en fonction des savoirs, ce qui semble cohérent en regard des conceptions disciplinaires évoquées. Lorsqu’un étudiant a affaire à une discipline considérée comme construite à partir d’opinions subjectives, il lui est probablement plus sécurisant, en situation d’examen, de rechercher le point de vue du correcteur.

Marie évoque également les attentes du correcteur, inconnues des étudiants, ce qui a eu pour effet chez elle de ne jamais mentionner un degré de certitude maximal. Les termes employés par les quatre étudiantes sont sans équivoque : elles parlent de questions pièges, d’autopièges, d’horreur, d’examen qui évalue la confiance en soi. Trois étudiantes font référence à l’examen de maîtrise du français (qui est lui aussi un QCM avec degrés de certitude), qui ressemble à un examen de probabilités, à un test psychologique, à un système d’évaluation bizarre ou à une prise de risque sur des éléments impossibles à vérifier, ce qui a engendré peur et baisse de confiance.

Outre le fait que les étudiantes sont contraintes, par la situation d’examen, d’adopter des postures qui ne semblent pas toujours favorables en termes de formation, comme celle de jouer avec les variables, de jongler avec des stratégies ou de réaliser de savants calculs de certitude et d’arrangement, une conséquence probablement plus grave apparaît. Il semble que les étudiantes en déduisent que les savoirs didactiques se rapportent à de l’opinion, à de la conviction. Dans ce sens, ce qui permet de réussir est la confiance et l’intuition, et non l’appropriation de savoirs.

Discussion

Des savoirs entre certitudes et opinions

Grâce à notre analyse de l’évaluation du point de vue des postures adoptées par les quatre étudiantes en formation lors de ces deux examens, nous pouvons émettre un certain nombre d’hypothèses, que nous pouvons ici discuter. La première est que les degrés de certitude favorisent potentiellement le développement d’une posture mathématicienne. L’analyse nous pousse à conclure qu’en effet, contraindre les étudiants à indiquer des degrés de certitude incite, pour ce qui est des contenus mathématiques, à une vérification des résultats. Dans ce sens, il s’agit bien d’un geste du mathématicien. Toutefois, les didacticiens de la HEP Vaud précisent qu’avant de poser par écrit son raisonnement déductif, l’expert en mathématiques, quelles que soient ces mathématiques, cherche, tâtonne, se fait une intuition de la vérité d’un résultat. À partir de cette explication, nous pouvons remettre en question l’effet des degrés de certitude qui, bien qu’ils renforcent la conception que les mathématiques se vérifient, induisent également l’idée que la vérité se situe dans une relation binaire vrai-faux. Pour les maths, c’est plus logique : ça reste du calcul. C’est juste, c’est faux. Il n’y a pas d’entre-deux, dit Marie. Les propos de Céline, l’étudiante à l’aise avec les mathématiques, indiquent que, lorsqu’elle n’est pas certaine d’elle-même, elle énonce des degrés de certitude peu élevés (de l’ordre de 2 et 3 sur 5), ce qui se produit avec les questions de didactique des mathématiques. Lorsqu’elle ne peut vérifier ses résultats, elle indique quelque chose de moins. L’hypothèse doit donc être nuancée.

La deuxième hypothèse est que, lorsque cette relation binaire ne peut s’exprimer, par exemple dans les contenus liés à la didactique des mathématiques ou plus généralement en sciences de l’éducation, l’indication de degrés de certitude risque alors de renforcer une posture peu favorable à la formation, de l’ordre de ce que Bautier, Charlot et Rochex (2000) qualifieraient de logique de cheminement. Elle conduit les étudiants à calculer le rapport coûts/bénéfices de leurs réponses.

Bien que cette hypothèse se vérifie au cours de l’analyse, il semble toutefois que ce soit surtout la nature des tâches proposées qui favorise la construction d’une conception particulière des savoirs proposés. Avec les degrés de certitude, la tâche consiste à indiquer sur une échelle de 1 à 5 le niveau de certitude de sa réponse. En d’autres mots, l’étudiant est contraint à évaluer, d’une part, son produit (lorsqu’il s’agit de se positionner face à un résultat mathématique) et, d’autre part, son raisonnement lors d’une analyse de tâches en didactique. Tant la didactique que l’enseignement-apprentissage sont des disciplines basées sur une interprétation de situations d’enseignement-apprentissage, qui s’analysent en faisant usage de théories ou en mobilisant des concepts disciplinaires (institutionnalisation, brouillage, etc.). Or, il semble que l’usage des degrés de certitude pour ce qui est des questions liées aux connaissances didactiques renforce la conception d’une discipline constituée de croyances spontanées et de « savoirs opinions » produits aléatoirement et dépendants des formateurs qui les enseignent. Nous pouvons désormais remettre en question le choix d’intégrer des degrés de certitude dans ces certifications.

À la suite de l’examen d’ENS, les étudiantes déclarent que les objectifs du module leur semblent invisibles. Elles considèrent qu’il y a trop de matière et ne saisissent pas le fil rouge du module. L’analyse de tâches est comprise comme une procédure à appliquer pour passer un examen, et non comme un geste professionnel. C’est pourquoi elles reprochent aux formateurs de ne pas leur donner cette procédure. Une autre hypothèse peut être avancée : les étudiantes n’appréhendent pas les cadres théoriques proposés comme des outils qui leur permettraient d’analyser des situations particulières – ici, des tâches d’apprentissage. Elles cherchent plutôt à les transformer en « marche à suivre » opérationnelle, en procédure pour réussir l’examen ou, plus généralement, pour leur pratique. Cette attitude de traduction des apports théoriques en procédures ou en prescriptions pour la pratique est courante chez les étudiants en cours de formation, particulièrement quand les cadres théoriques ne sont pas appropriés en profondeur (Clerc, 2013). Pour éviter que les savoirs théoriques proposés ne se réduisent à de simples procédures, il conviendrait de mieux guider les étudiants dans l’appropriation de ces cadres théoriques et des modes de pensée qui permettent d’en faire un usage cohérent dans l’analyse de certaines dimensions de l’enseignement-apprentissage, et de rendre plus explicites encore les critères d’évaluation de l’épreuve.

Enfin, nous avons relevé que le module d’ENS faisait suite à un autre module donné par les mêmes formateurs. Ce premier module est certifié par un examen de connaissances. Les étudiantes ont bien saisi qu’il s’agissait d’expliquer des concepts. Une dernière hypothèse pourrait éclairer les difficultés des étudiants à saisir les enjeux du second module : les exigences en appropriation théorique du premier module engendreraient l’idée que les attentes de formation seraient identiques pour ce second module. En effet, la différence entre l’explication d’un concept et sa mobilisation lors d’une analyse n’est peut-être pas suffisamment explicitée. À cela s’ajoute l’absence d’une réponse modèle ou unique proposée par les formateurs lors de la séance de remédiation. Cela rend très inconfortable la préparation de l’examen pour un second passage. Cet élément participe probablement au sentiment d’aléatoire et à la difficulté qu’ont les étudiantes à anticiper leur résultat et à se préparer pour cet examen.

Conclusion

Pour conclure... provisoirement

Du point de vue de la recherche, bien que la taille de l’échantillon soit très réduite, la méthodologie adoptée met en évidence une manière originale de faire parler les étudiantes sur l’évaluation et donne des renseignements quant aux postures adoptées en formation. L’analyse des portraits nous permet de mieux comprendre les logiques de travail adoptées par les étudiantes pour répondre aux attentes des modules. Elle nous permet aussi de prendre conscience des liens parfois implicites entre disciplines et postures, qu’on voudrait professionnels mais qui, nous le cernons, ne le sont pas tout à fait, dans la mesure où, que ce soit pour la didactique des mathématiques ou pour l’enseignement-apprentissage, aucune étudiante ne fait de liens explicites entre ce qui leur est demandé pour la certification et les capacités professionnelles qu’elles ont à développer au cours de la formation. En d’autres mots, elles ne perçoivent pas ou peu que les objectifs évalués sont des gestes professionnels qu’elles auront à exercer dans les années à venir.

Ainsi, la recherche nous permet de mettre en évidence le renforcement d’une conception des savoirs qui ne sont pas ou peu perçus comme des ensembles d’énoncés incorporés dans des pratiques discursives circonscrites et socialement constituées et reconnues (Hofstetter, Schneuwly & Lussi, 2009). Au contraire, si l’échec aux certifications produit des effets sur l’estime de soi, sur la confiance, sur le plaisir ou sur les convictions, il ne produit pas vraiment de remise en question quant à leurs conceptions disciplinaires, excepté, dans une mesure relative, pour ce qui est des degrés de certitude.

Ce constat rejoint les résultats de certaines recherches menées sur l’évaluation dans l’enseignement supérieur qui mettent en évidence que nombre d’examens privilégient des questions nécessitant de la restitution (plus faciles à mettre en oeuvre et à corriger pour des grands groupes), ce qui incite les étudiants à un apprentissage en surface :

Des questions portant sur la restitution de faits pointus engendrent une étude mécanique, « par coeur », morcelée et superficielle (Montgomery, 1995). Une accumulation d’évaluations sommatives partielles encourage l’étude par la seule mémorisation (Tan, 1992). L’opacité des méthodes d’évaluation est aussi responsable du développement de l’approche en surface : l’étudiant qui ne sait pas très bien ce qui lui sera demandé à l’examen se réfugie dans une reproduction stricte des contenus du cours (Edwards & Knight, 1995)

Romainville, 2006, p. 38

Cet auteur relève également que les étudiants qui réussissent les QCM « sont ceux qui ont bien compris que cette forme d’évaluation mesure la maîtrise de connaissances ponctuelles (faits, dates, formules…) : ils s’y préparent en conséquence en négligeant d’exercer des opérations intellectuelles plus englobantes, comme la comparaison (Scouller, 1998) » (Romainville, 2006, p. 38).

Si l’intention des formateurs est de développer une identité professionnelle et des postures propices à la formation et au développement, peut-être aurions-nous à interroger cette évidence de l’examen dans ses formes actuelles (QCM ou questions ouvertes) ainsi que l’utilisation d’outils tels que la mesure des degrés de certitude. La formation gagnerait à remettre en question les apprentissages générés ou certifiés à travers les outils utilisés.

Parties annexes

Annexe

Portrait d’Émilie

Émilie est une jeune femme de 25 ans. Après avoir réussi sa maturité (ou baccalauréat) en 2009, elle entame un parcours universitaire en relations internationales. Elle effectue deux fois sa première année et interrompt ses études, car ce n’est pas la voie qui lui plaisait (60). Bien qu’elle ait toujours en tête de faire la HEP (62), elle voulait viser quelque chose d’un peu plus haut (62). Elle part en voyage linguistique pour apprendre l’anglais, puis l’allemand. Elle décide alors de commencer une formation à la HEP Vaud et parle d’un retour aux sources (62).

Elle se réjouit de commencer ses études en enseignement et, même si elle estime avoir des hauts et des bas (64), puisqu’elle est toujours là (64), elle pense que la formation répond à ses attentes. Son séjour en Allemagne lui a été profitable puisqu’elle maîtrise suffisamment la langue pour obtenir le niveau requis pour la formation (niveau B2, selon le Portfolio européen des langues). Par contre, elle doit refaire à trois reprises l’examen de français[1]. Elle pense que l’autoévaluation est ce qui lui a posé le plus de problèmes. Elle indique que les mathématiques aussi.

En juin 2013, Émilie échoue aux examens de mathématiques (MA) et d’enseignement-apprentissage (ENS). Elle indique que les mathématiques ont toujours été un problème, comme on a l’habitude de l’entendre (88). Durant son parcours scolaire, elle a toujours eu des difficultés en mathématiques (88). Elle indique qu’elle n’avait donc pas confiance. Terra non incognita... Après avoir traversé l’école obligatoire, le gymnase, elle reprend à zéro (90), dit-elle en riant. Elle ajoute avoir fait table rase (92) pour ne pas se laisser décourager. Durant le semestre de formation, elle indique avoir suivi tant bien que mal et avoir fait des choix, car elle avait à travailler également d’autres modules qui sont rentrés en jeu (92). Elle a un peu baissé les bras, même si elle s’est donnée jusqu’au bout (92). Le seul couac, dit-elle, est que les examens de MA et de français se déroulaient le même jour. Émilie parle au nom des étudiants qu’elle fréquente et indique qu’ils appréhendaient tous ces deux examens, d’autant plus que, pour elle, en cas d’échec à l’examen de français, elle devrait interrompre ses études. Elle subit également une grosse pression pour les examens de MA, car, en cas d’échec, elle n’aurait à nouveau qu’une chance en août et si, par malheurelle ne passait pas, ce serait fini (92). Elle sort épuisée (94) de la session d’examens de juin.

Elle s’attend à l’échec de son examen de MA, ce qui ne lui fait pas peur, car elle sait quoi travailler (106). Elle sait que ça tourne autour des mêmes sujets (108). Ainsi, même si elle n’a pas envie d’utiliser le mot, il s’agit de drill (190). Elle constate que les questions reviennent, y compris dans les formes et la disposition des chiffres (190).

En ce qui concerne l’examen d’ENS, elle indique avoir travaillé l’analyse de tâches en groupe. Elle était plus ou moins confiante (94) et ne s’attendait pas à avoir échoué, ce qui lui fait peur (106). Elle se prépare pour une seconde tentative. Émilie fait partie des étudiants qui ont participé à une séance de travail organisée par quelques formateurs. Elle indique que, durant cette correction (94), les formateurs lui ont présenté des réponses d’étudiants. Elle n’est toutefois pas convaincue et continue à se poser des questions. Elle pense que des choses sont un peu subjectives (94). Elle ajoute que les formateurs n’ont pas présenté une réponse, précisant qu’elle attendait que ces derniers lui indiquent plus précisément quels éléments étaient souhaités pour telle ou telle question. Là, on avait simplement une réponse d’étudiant X, dit-elle, donc elle ne savait pas non plus comment la juger (94). Cette rencontre ne lui permet pas de savoir quoi mettre en plus en oeuvre pour passer l’examen (94). Elle se demande si la relecture de Bautier (2006) sera suffisante et ce qui est finalement attendu pour cet examen. Comme elle prend des vacances, elle craint également d’oublier (110). Comme elle ne sait pas comment se préparer, elle commence par une révision des mathématiques. Ce n’est que lorsqu’elle se sent bien avec ces mathématiques (110) qu’elle relit Bautier et se construit des cartes sur lesquelles elle formule des questions et leurs réponses au verso. Ensuite, elle rédige une fiche sur laquelle elle inscrit les points essentiels à retenir lors d’une analyse de tâches. Elle y ajoute les auteurs et des éléments théoriques. Apparemment, ça a passé (110).

À la réception des résultats, Émilie indique qu’elle était contente, tout en ayant quand même un gros doute (114). En ce qui concerne les MA, ses doutes portent sur le fait qu’elle a indiqué des degrés de certitude élevés. Sur le moment, elle était certaine de ses réponses. Le temps s’écoulant, cette certitude diminue. Pour l’examen d’ENS, elle indique ne pas avoir su s’autoévaluer : c’est comme en juin, on ne sait pas si c’est bon ou pas (114). Elle constate en riant que cet examen, c’est un peu comme le principe du permis de conduire : « Faites ce qu’on vous demande, mais pas plus » (122).

En ayant les évaluations sous les yeux, Émilie compare les examens d’ENS des sessions de juin et d’août 2013. Elle indique qu’elle était surprise de l’évaluation d’août, qu’il y a une grosse différence entre les deux examens (128). Elle ajoute par ailleurs qu’elle ne peut pas vraiment s’avancer sur l’examen qu’elle a sous les yeux, car elle n’a pas eu le corrigé (128). Elle revient sur la séance de remédiation et indique qu’elle aurait voulu que les formateurs indiquent quels éléments devaient être mentionnés dans les réponses. Le fait d’avoir proposé des réponses d’autres étudiants ne l’a pas convaincue (136), car il n’y avait pas de « version officielle » de correction, LE corrigé (136). Elle indique ne pas saisir les intentions du module. Pointe-t-on l’attention sur la tâche ou sur ce que l’élève produit ? (150)

Toujours en se questionnant sur les attendus, Émilie reprend les questions de l’examen. Elle indique avoir eu des doutes sur les informations données dans la question 1 : « Une enseignante qui propose la tâche ci-dessous aux élèves annonce l’objectif d’apprentissage suivant : Construire une phrase. La tâche est issue d’un moyen d’enseignement du français, elle est destinée à des élèves de 4H. » Émilie précise qu’elle n’était pas certaine du fait que l’objectif « construire une phrase » fasse partie du curriculum d’élèves de 4H. Elle a donc vérifié dans le Plan d’études romand. Elle ajoute que deux des difficultés ont été pour elle de répondre sans ambiguïté aux questions et de choisir parmi l’ensemble des concepts permettant l’analyse, alors qu’on savait plein d’autres choses à côté, mais voilà, on devait répondre à ces questions-là (152), même si, pour ce faire, il faut se répéter. Elle catégorise ce type d’examen comme étant celui dans lequel les étudiants sont amenés à répondre à une question en particulier sans dévier sur d’autres sujets (154). Elle les distingue d’autres examens où elle arrive à relier les questions au contenu, aux connaissances qu’elle doit maîtriser : Là, je sais, il nous demande de faire une opération ; là et là, c’est les ensembles (170). Il lui est un peu plus difficile de justement relier l’analyse de la tâche au concept vu au cours (176).

Pour les mathématiques, Émilie considère les questions plus difficiles comme étant celles qui procèdent d’une construction inhabituelle ou lorsque la question est formulée différemment de ce qu’elle a eu l’habitude de voir (194). Elle parle de besoin, d’automatisation d’opérations qui doivent être suffisamment récurrentes pour qu’elle puisse s’y retrouver dans la consigne. Elle illustre ce propos par un exemple sur les ensembles en indiquant que, tant que la représentation du problème est schématisée par des patates, elle peut réussir. Par contre, lorsque la représentation change de forme, elle est contrainte de transformer les schémas pour comprendre le problème : visuellement, ça lui parle plus (210). L’extrait de l’évaluation ci-dessous (voir Figure 2) met en évidence les propos d’Émilie, qui a transformé les quadrilatères de la question no 8 en cercles.

Figure 2

Extrait de la réponse d’Émilie à la question n° 8

Enfin, les QCM comportant des items du type « aucune proposition n’est valide » lui posent également problème, car il est toujours possible de douter (210).

En ce qui concerne les questions liées à la didactique des mathématiques, elle indique s’être préparée sans plus. Elle les a laissées un petit peu de côté parce que ce n’est pas ce qui allait rapporter le plus de points (200). Les tâches ayant été distribuées avant la passation, les étudiants pouvaient préparer leur travail en amont de la certification. Émilie n’a pas fait de travail d’analyse des tâches pour ne pas perdre trop de temps.

C’est à la HEP Vaud qu’Émilie découvre ce système d’évaluation, dit-elle en parlant des degrés de certitude, système qu’elle éprouve d’abord avec l’examen de français. Elle est surprise de ce procédé, qui lui semble bizarre (216), mais dans lequel elle entre. Après le premier échec, elle se questionne sur cette manière de procéder : Ce n’est pas juste de nous juger comme ça. Finalement, on s’autopiège (216). N’étant pas certaine, elle a coché des degrés de certitude à 0, ce qui l’a pénalisée. Durant la seconde passation, elle n’a pas osé mettre un degré de certitude à 5, bien qu’elle fût certaine de sa réponse.

En apprenant que l’examen de mathématiques allait se dérouler selon le même procédé, elle a pensé que ça allait être horrible (216). Elle pense que ce modèle est lié à l’augmentation du nombre d’étudiants puisqu’un autre type de test aurait demandé énormément de temps à corriger (216), ce qui n’est pas concevable pour 300 étudiants. Le professeur qu’elle a consulté entre juin et août lui a toutefois indiqué que son problème n’était pas tant sa certitude que le nombre d’erreurs commises sur les contenus mathématiques. En comprenant cela, Émilie travaille plus, ce qui lui donne confiance. Elle indique que ça va de pair. Elle a l’impression d’avoir moins réfléchi en août pour s’autoévaluer qu’en juin (234). Pour elle, les degrés de certitude évaluent la confiance en soi. Pour ses élèves, elle pense que de les questionner sur leur niveau de certitude leur permettrait de voir s’ils ont bien compris. Elle se questionne toutefois sur le reflet de la compréhension sur ces degrés de certitude (242).

Par rapport à son profil statistique, Émilie obtient 46,17 % de bonnes réponses. Elle reconnaît 16,67 % des compétences (degrés 4 et 5 de certitude), reconnaît 33,33 % d’ignorance et ignore 20 % d’ignorance. En ce qui concerne les contenus liés au « plan d’études et moyens d’enseignement », Émilie reconnaît 100 % d’ignorance et produit 15 % de bonnes réponses.

Ces expériences ne vont pas forcément changer la manière (284) qu’Émilie a adoptée pour travailler. Elle indique qu’elle doit s’organiser pour rendre les dossiers. Pour les examens sur table, elle relit ses cours en se les remémorant, soulève les points importants (théories, concepts) et essaie vraiment de toujours illustrer ça dans le réel, car elle a l’impression que ça lui parle (284). Elle travaille également à l’aide de cartes, se fait des schémas, parle pour voir si ce qu’elle raconte est cohérent ou pas.

La réussite à un examen de maîtrise du français en tant que langue d’enseignement est exigée pour tout étudiant du bachelor. L’examen se structure par une dictée lacunaire et par un questionnaire à choix multiples (QCM). Le QCM est également accompagné d’une autoévaluation de l’étudiant, qui indique son degré de certitude aux réponses fournies. Les degrés de certitude sont pris en compte dans le calcul du résultat de l’étudiant. Dès 70 % de bonnes réponses, l’examen est considéré comme réussi. Il n’y a pas de limite de tentatives pour le réussir. Toutefois, l’étudiant ayant échoué au terme de sa première année est contraint de suspendre ses études. Il ne pourra les reprendre qu’une fois l’examen réussi.

Notes

-

[1]

Il s’agit du Système européen de transfert et d’accumulation de crédits (ECTS, de l’anglais European Credits Transfer Scale) pour décrire les programmes d’études européens, favorisant ainsi la comparaison des curriculums.

-

[2]

L’équipe Éducation et scolarisation se préoccupe depuis 1987 de la question des inégalités scolaires.

-

[3]

Un crédit ECTS correspond à 30 heures de formation, dont un tiers en présentiel.

-

[4]

Les termes en italique sont les propos prononcés tels quels par les étudiantes.

-

[5]

Un degré de certitude associé à une réponse erronée engendre une pénalité.

Bibliographie

- Astolfi, J.-P. (2008). La saveur des savoirs. Paris : ESF.

- Bautier, É. (2006, dir.). Apprendre à l’école, apprendre l’école : des risques de construction d’inégalités dès la maternelle. Lyon : Chronique sociale.

- Bautier, É., Charlot, B. & Rochex, J.-Y. (2000). Entre apprentissages et métier d’élève : le rapport au savoir. Dans A. van Zanten (dir.), L’école, état des savoirs (pp. 179-188). Paris : La Découverte.

- Bautier, É. & Goigoux, R. (2004). Difficultés d’apprentissage, processus de secondarisation et pratiques enseignantes : une hypothèse relationnelle. Revue française de pédagogie, 148, 89-100. Repéré à https://cudc.uqam.ca/upload/files/module/difficultes-apprentissage-Bautier-Goigoux.pdf

- Bautier, É. & Rochex, J.-Y. (2004). Activité conjointe ne signifie pas significations partagées. Dans C. Moro et R. Rickenmann (dir.), Situation éducative et significations (pp. 199-220). Bruxelles : De Boeck Supérieur.

- Bernstein, B. (1975). Langage et classes sociales : codes socio-linguistiques et contrôle social. Paris : Éd. de Minuit.

- Breithaupt, S. & Clerc Georgy, A. (2015, mai). Alternance : une rupture à repenser entre appropriation et usage des savoirs théoriques de référence. Communication présentée au XIVe Colloque du Réseau international en éducation et en formation, Montréal.

- Bucheton, D. & Soulé, Y. (2009). Les gestes professionnels et le jeu des postures de l’enseignant dans la classe : un multi-agenda de préoccupations enchâssées. Éducation et didactique, 3(3), 29-48. doi: 10.4000/educationdidactique.543

- Charlot, B. (1997). Du rapport au savoir, éléments pour une théorie. Paris : Anthropos.

- Charlot B., Bautier, É. & Rochex, J.-Y. (1992). École et savoir dans les banlieues et ailleurs. Paris : Armand Colin.

- Clerc, A. (2013). Rôle des savoirs théoriques de référence dans les parcours de formation des futurs enseignants des premiers degrés de la scolarité (Thèse de doctorat). Université de Genève, Genève.

- Clerc, A. & Ducrey, M. (2014). Une mise en abyme propice au développement professionnel dans la formation des futurs enseignants. Dans J.-P. Bernié & M. Brossard (dir.), Vygotski et l’école : apports et limites d’un modèle théorique pour penser l’éducation et la formation aujourd’hui (pp. 281-292). Bordeaux : Presses universitaires de Bordeaux.

- Clerc, A. & Martin, D. (2014). Dispositifs de formation et construction du rapport au savoir des futurs enseignants généralistes. Dans P. Losego (dir.), Actes du colloque Sociologie et didactique : vers une transgression des frontières (pp. 319-333). Lausanne : HEP Vaud. Repéré à www.hepl.ch/files/live/sites/systemsite/files/uer-agirs/actualites/colloque-didactiques-et-sociologie/actes-colloque-sociologie-et-didactiques-philippe-losego-uer-agirs-hep-vaud.pdf

- Develay, M. (1992). De l’apprentissage à l’enseignement. Issy-les-Moulineaux, France : ESF.

- Galand, B. (2005). L’échec à l’université en Communauté française de Belgique. Les cahiers de recherche en éducation et formation, 39, 1-32.

- Gilles, J.-L. (2010). Qualité spectrale des tests standardisés universitaires. Sarrebruck, Allemagne : Éditions Universitaires Européennes.

- Hofstetter, R., Schneuwly, B. & Lussi, V. (2009). Professionnalisation des enseignants et développement des sciences de l’éducation : contribution à une typologie des interprétations à propos des nouveaux enjeux de savoirs et pouvoirs. Dans R. Étienne, M. Altet, C. Lessard, L. Paquay & P. Perrenoud (dir.), L’université peut-elle vraiment former les enseignants ? Quelles tensions ? Quelles modalités ? Quelles conditions ? (pp. 29-52). Bruxelles : De Boeck Supérieur.

- Hofstetter, R., Schneuwly, B., Lussy, V. & Cicchini, M. (2004). Évolution de la formation des enseignants secondaires : logiques disciplinaires – logiques professionnelles. L’exemple de Genève fin du 19e première moitié du 20e siècle. Revue suisse d’histoire, 54(3), 275-305.

- Kaufmann, J.-C. (2007). L’enquête et ses méthodes – L’entretien compréhensif (2e éd.). Paris : Armand Colin.

- Leclercq, D. A. (1993). Validity, reliability and acuity of self-assessment in educational testing. In D. A. Leclercq &. J. E. Bruno (Eds.), Item banking: Interactive testing and self-assessment (pp. 113-131). Heidelberg, Germany: Springer Verlag.

- Leplat, J. (1997). Regards sur l’activité en situation de travail : contribution à la psychologie ergonomique. Paris : Presses universitaires de France.

- Marton, F., Quifang, W., & Nagle, A. (1996). Views on learning in different cultures : Comparing patterns in China and Uruguay. Anales de psicologia, 12(2), 123-132. Retrieved from www.redalyc.org/html/167/16712202

- Maubant, P. (2007). Penser l’alternance comme logique de professionnalisation des enseignants. Dans F. Merhan, C. Ronvaux & S. Vanhulle (dir.), Alternances en formation (pp. 67-82). Bruxelles : De Boeck Supérieur.

- Mottier Lopez, L. (2010). Perspectives conclusives : repenser la complémentarité des évaluations formative et certificative des compétences professionnelles. Dans L. Bélair, C. Lebel, N. Sorin, & A. Roy (dir.), Évaluation et régulation des compétences professionnelles : entre référentiels et pratiques (pp. 301-312). Ottawa : Presses universitaires d’Ottawa.

- Mottier Lopez, L. (2015). Tâches pour apprendre, tâches pour évaluer. Formation et pratiques d’enseignement en questions, 19, 55-65. Repéré à https://archive-ouverte.unige.ch/unige:76643

- Rebière, M. (2001). Une notion venue d’ailleurs… la posture. Dans J.-P. Bernié (dir.), Apprentissage, développement et significations (pp. 191-2008). Bordeaux : Presses universitaires de Bordeaux.

- Riopel, M.-C. (2006). Apprendre à enseigner : une identité professionnelle à développer. Québec : Presses de l’Université Laval.

- Romainville, M. (2006). Quand la coutume tient lieu de compétence : les pratiques d’évaluation des acquis à l’université. Dans N. Rege Colet et M. Romainville (dir.), La pratique enseignante en mutation à l’université (pp. 19-40). Bruxelles : De Boeck Supérieur.

- Schulman, L. S. (1986). Those who understand : Knowledge growth in teaching. Journal of Eductional Psychology, 77(3), 247-271. Retrieved from www.fisica.uniud.it/URDF/masterDidSciUD/materiali/pdf/Shulman_1986.pdf

- Vanhulle, S. (2009a). Dire les savoirs professionnels : savoirs de référence et logiques d’action. Dans R. Hofstetter & B. Schneuwly (dir.), Les savoirs de référence pour les professions de l’enseignement et de la formation (pp. 245-264). Bruxelles : De Boeck.

- Vanhulle, S. (2009b). Savoirs professionnels et construction sociodiscursive de l’agir. Bulletin suisse de linguistique appliquée, 90, 167-188. Repéré à https://archive-ouverte.unige.ch/unige:9724

- Vanhulle, S. (2009c). Des savoirs en jeu au savoir en je : cheminements réflexifs et subjectivation des savoirs chez de jeunes enseignants en formation. Berne/Neuchâtel : Peter Lang.

- Vanhulle, S. (2012, mars). Écrire ses savoirs professionnels : entre imagination scientifique, valeurs et usages de soi. Communication présentée au Colloque international Stratégie d’écriture, Stratégies d’apprentissages de la maternelle à l’Université, Colmar, France.

- Vial, M. (2012). Se repérer dans les modèles de l’évaluation : méthodes, dispositifs, outils. Bruxelles : De Boeck Supérieur.

Liste des figures

Figure 1

Exemple de question d’examen du module de mathématiques

Figure 2

Extrait de la réponse d’Émilie à la question n° 8

Liste des tableaux

Tableau 1

Echelle des degrés de certitude (Gilles, 2010, p. 69)

Tableau 2

Résultats de notre échantillon

Tableau 3

Synthèse des contenus des portraits