Résumés

Résumé

L’article esquisse un continuum des institutions de la sobriété, des plus totales aux plus partielles. Il prolonge la théorie des institutions élaborée par Erving Goffman uniquement à partir des formes et des effets socialisateurs des institutions totales. L’article construit, à rebours du pôle de l’institution totale, la notion d’institution partielle : ouverte, urbaine et qui socialise ponctuellement à des habitudes spécifiques. Ce continuum inédit offre un cadre d’analyse plus complet pour comparer les institutions de la sobriété et situer des cas précis.

C’est ce à quoi s’attelle la partie empirique de l’article, consacrée à deux ateliers d’autoréparation de vélo. Il s’agit de lieux qui promeuvent la sobriété en récupérant et en réparant des vélos. L’enquête dans les deux ateliers d’autoréparation de vélo repose sur 40 entretiens semi-directifs et un mois d’observation participante. Elle révèle que la forme des ateliers vélo permet :

1) l’apprentissage ponctuel d’habitudes spécifiques de la mécanique vélo,

2) la poursuite de la pratique quotidienne de la mécanique,

3) l’adoption généralisée de la sobriété.

Ces trois formes de socialisation montrent que les ateliers d’autoréparation de vélo cumulent les caractéristiques des institutions partielles de la sobriété (points 1 et 2) et des propriétés d’institutions plus totalisantes (point 3). Ce résultat permet de situer l’atelier d’autoréparation sur une ébauche de continuum des institutions de la sobriété.

En général, cette analyse d’un cas d’institution de la sobriété illustre comment le continuum goffmanien des institutions ouvre à des analyses comparatives et cumulatives des institutions de la sobriété.

Mots-clés :

- Sobriété,

- Institution,

- Socialisation,

- Vélo,

- Institution totale

Abstract

The article outlines a continuum of sobriety institutions, ranging from total to partial. It draws on Erving Goffman's theory of total institutions, which explores their forms and socialization effects. At the opposite end of the spectrum, the article constructs the concept of the partial institution: open, urban, and providing occasional support for specific habits. This novel continuum offers a more comprehensive analytical framework for comparing sobriety institutions and situating specific cases.

The empirical section of the article situates the case study of the self-repair bike workshop. These workshops are institutions promoting sobriety through bike recovery and repair. The investigation of the two bike workshops relies on 40 qualitative interviews and one month of participant observation. It reveals that the format of the bike workshops facilitates:

Occasional learning of specific bicycle mechanic skills.

Daily continuation of bicycle mechanic practice.

More complete adoption of sobriety.

These three forms of socialization within the bike workshops demonstrate that these institutions combine characteristics of partial sobriety institutions (points 1 and 2) with properties of more totalizing institutions (point 3). This outcome allows for the placement of the bike workshop on a continuum of sobriety institutions.

Generally, this analysis of a sobriety institution case study illustrates how the Goffman-inspired continuum of institutions opens the way for comparative and cumulative analyses of sobriety institutions.

Keywords:

- Sobriety,

- Institution,

- Socialization,

- Bike,

- Autonomy

Corps de l’article

Analyser une institution de la sobriété

Monastères, communes néo-rurales, écovillages, squats urbains, lieux du faire, de la récupération et de la réparation, comment comparer la variété des institutions de la sobriété sans perdre de vue leurs spécificités ?

Cela demande un cadre d’analyse des institutions de la sobriété. La théorie des institutions construite par Erving Goffman à partir des institutions totales fournit un bon point de départ. D’une part, cette théorie a permis à Goffman de comparer diverses institutions totales (asile, navire, caserne, etc.) tout en menant une ethnographie sur l’hôpital Saint Elizabeths de Washington D.C. aux États-Unis (2017 [1961]). D’autre part, cette théorie est extensible à un continuum d’institutions (Collins, 2008 : 166), des plus totalisantes aux plus partielles, ces dernières que Goffman néglige. D’un point de vue théorique, il s’agit de prolonger le travail de Goffman en forgeant la notion d’institution partielle et donc d’esquisser un continuum des institutions de la sobriété. Empiriquement, l’extension de la théorie goffmanienne des institutions rend possible l’analyse de la variété des appropriations d’une institution par ses membres – dans ce cas-ci l’atelier d’autoréparation de vélo –, ses spécificités et comment elle se rapporte aux autres institutions de la sobriété.

Alors qu’il existait 10 ateliers d’autoréparation de vélo en 2003 en France, on en compte environ 550 en 2024. Durant un mois à l’été 2019, j’ai observé la vie de deux ateliers d’autoréparation de vélo et interviewé 40 membres et ex-membres de ces deux lieux. Le premier atelier se nomme Un p’tit vélo dans la tête et se trouve à Grenoble. C’est l’atelier français le plus ancien, dont l’organisation spatiale et les valeurs furent souvent imitées par les ateliers subséquents. Le second atelier, installé à Annemasse, s’appelle En ville à vélo. Ces deux ateliers promeuvent la sobriété, car tout un chacun peut y acheter une bicyclette de seconde main, ou y recycler et réparer sa bicyclette, notamment grâce à l’aide des autres personnes présentes.

L’article débute par la construction d’un continuum d’inspiration goffmanienne des institutions de la sobriété. Cet effort théorique permet ensuite l’étude empirique des formes vécues des ateliers vélo et de leurs effets en matière de sobriété. Cela débouche sur des résultats quant à la position de ces ateliers sur le continuum des institutions de la sobriété.

Des institutions totales et partielles

Afin d’explorer le cas des ateliers vélo, il est nécessaire d’étendre la théorie des institutions de Goffman (2017) à des organisations, qu’elles soient totales ou non, qui ont pour finalité de diffuser des pratiques sobres. Goffman a théorisé les relations entre des formes spécifiques d’organisation et des formes de socialisations (ou « carrières » dans le vocabulaire de l’école de Chicago [Goffman, 2017 : 125–170]). Le centre de cette théorie est l’institution totale et ses effets. À partir du travail de Goffman, on peut envisager un continuum d’institutions (Collins, 2008 : 166), notamment de la sobriété, qui irait des institutions les plus totales aux plus partielles. Ci-dessous, on s’attache à définir trois types sur ce continuum : les institutions totales, quasi totales et partielles.

Institutions et resocialisations totales

Pour exposer l’originalité de l’institution totale, Goffman part du constat qu’en milieu urbain les activités d’un individu sont distribuées dans une variété de lieux (2017 : 10). En particulier, les lieux de travail et de résidence sont distincts. Au contraire, l’institution totale regroupe ces activités dans un seul espace (2017 : 10). Elle contient l’entièreté du mode de vie, l’y enfermant par des barrières diverses et durables (2017 : 4). De plus, une institution totale est verticale, elle tend à être totalitaire : les résidents doivent y obéir à des règles de comportement édictées par des experts (2017 : 7). Ce fonctionnement est collectiviste, en ce sens que les résidents y sont traités de manière homogène et sans respect de leur individualité. Le but de l’institution totale est de produire une rupture sociospatiale (2017 : 6), afin de resocialiser ses résidents (Scott, 2010 : 215).

Ces résultats de Goffman ne sont pas singuliers. Ils rejoignent ceux de Peter L. Berger et Thomas Luckmann sur la resocialisation (2006 [1966] : 181) dans des communautés fermées, dont des camps de rééducation de la Chine communiste (2006 : 23). Également, dans La reproduction, Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron classent les écoles possédant un internat parmi les institutions totales (1970 : 44-5). Selon eux, on y subit une métanoïa – une conversion, en grec. Des travaux de référence établissent un lien entre le degré de totalisation d’une institution et le degré plus ou moins total du changement des individus.

Institutions et socialisations quasi totales

La notion d’institution totale a été forgée par opposition aux institutions urbaines, ce qui met en lumière leur singularité. Entre ces deux pôles, des organisations présentent quelques traits des institutions totales. Elles sont nommées institutions ouvertes totales (Davies, 1989 : 86) ou quasi totales (Collins, 2008 : 166 ; Scott, 2010 : 218). Ces espaces tendent à regrouper lieu de travail et lieu de résidence. Dans le même temps, ces lieux sont ouverts à tous, au moins formellement, et on peut les quitter selon son bon vouloir. De plus, les institutions quasi totales ne comportent pas une hiérarchie verticale reposant sur une séparation stricte entre les membres. Elles visent ainsi à une socialisation assez complète du mode de vie, mais sans induire la rupture sociospatiale des institutions totales. Parmi les institutions quasi totales, les kibboutz sont sans doute très totalisateurs (Davies, 1989 : 86), alors que d’autres lieux peuvent être quittés quotidiennement, comme les écoles.

Si les institutions totales visent à resocialiser ou convertir, les institutions quasi totales ont pour objectif de transformer l’individu en lui inculquant un ou plusieurs rôles spécifiques qui déteignent sur un bon nombre de ses activités quotidiennes. Elles peuvent être situées en ville, quoiqu’elles s’y démarquent.

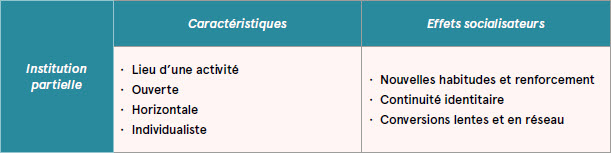

Institutions et socialisations partielles

Goffman a construit l’institution totale en opposition aux institutions urbaines. Je suis le chemin inverse pour développer positivement la notion d’institution partielle. Les institutions partielles correspondent au mode de vie urbain dont les activités sont distribuées dans divers lieux (Goffman, 2017 : 10). Les institutions partielles offrent un lieu pour apprendre ponctuellement des pratiques spécifiques. Ces institutions supposent un réseau de lieux d’activité connectés dans le mode de vie d’un individu. Ce caractère partiel induit qu’entrer dans ces institutions et en sortir est facile : celles-ci ne comportent pas de barrières strictes, mais sont ouvertes. Là où les institutions totales sont verticales, les partielles sont organisées plus horizontalement et offrent une variété de traitements à leurs membres. Elles sont individualistes. Ainsi, les institutions partielles ne produisent pas de rupture sociospatiale et donc de conversion. Ayant moins d’influence sur leurs membres, ne les surveillant et ne les punissant pas, elles sont le lieu de l’apprentissage de nouvelles habitudes et de leur renforcement (tableau 1) [1].

Tableau 1

Types des institutions et des socialisations selon le degré de totalisation

Des institutions de la sobriété

L’absence d’institutions totales dédiées à la sobriété

Goffman propose cinq catégories d’institutions totales (2017 : 4-5) : celles responsables des personnes inoffensives qui sont incapables de vivre seules ; celles responsables des personnes dangereuses et incapables de vivre seules ; celles responsables des individus volontairement dangereux pour les autres ; celles fondées sur la réalisation d’une tâche collective et instrumentale ; celles permettant des retraites extramondaines. Aucune des quatre premières catégories n’a pour but de former à la sobriété. La cinquième catégorie, qui correspond notamment aux monastères, socialise à la sobriété, mais pour le salut.

Des institutions quasi totales de la sobriété à la campagne et à la ville

La catégorie des institutions quasi totales regroupe les institutions les plus spectaculaires de la sobriété : communes néo-rurales en France (Léger, 1979) et aux États-Unis (Turner, 2006 : 32), écovillages (Liftin, 2014) ou encore zones à défendre (Barbe, 2016). Comme l’écrit Karen Liftin à propos des écovillages, l’intérêt de ces institutions est qu’elles intègrent diverses activités et demandent une transformation importante du mode de vie de leurs résidents. Si ces lieux sont accessibles à tous, le coût d’entrée pour y résider est élevé (voir Stroude, 2021 : 138–146). Le projet général de ces institutions est de substituer une société miniature à la société en général et elles sont souvent axées sur l’autonomie individuelle (Stroude, 2021 : 200-205).

Des institutions partielles et urbaines de la sobriété

Un grand nombre d’institutions de la sobriété sont dédiées à un nombre restreint de pratiques, par exemple les hackerspaces dans le mouvement du faire (Lallement, 2015), les collectifs freegans pour la récupération alimentaire (Barnard, 2016), les lieux de la récupération de vélo (Rigal, 2022), les anti-pubs (Dubuisson-Quellier et Barrier, 2007) et les tenants du DIY en général (Gordon, 2014). Ces pratiques variées supposent toutes des rapports renouvelés aux objets, tant normativement qu’en matière d’expérience sensible. C’est d’autant plus fort chez les freegans, qui se nourrissent de restes de nourriture jetés à la poubelle. Les institutions partielles qui promeuvent ces pratiques sont ouvertes, avec des coûts d’entrée faibles, et parfois présentes temporairement sous des formes réduites dans les espaces publics (notamment dans les ateliers de réparation de vélo mobile). De plus, les pratiques qu’elles diffusent sont appropriables par des individus solitaires (par exemple saboter une affiche publicitaire).

Au niveau de l’individu, le fait que ces pratiques soient seulement l’une des composantes du mode de vie crée des contradictions entre les pratiques plus ou moins sobres d’une même personne (Barnard, 2016). Certains vont alors chercher plus de cohérence (Stroude, 2021 : 208-214). La mise en cohérence du mode de vie, si elle existe, se fait probablement pas à pas (Rigal, 2020 : 104-119), autrement dit sans rupture sociospatiale et en milieu urbain.

Un cas d’institution de la sobriété : l’atelier d’autoréparation de vélo

L’application du continuum goffmanien des institutions à l’atelier d’autoréparation de vélo doit permettre d’analyser la forme et les effets de ce type d’atelier en matière de sobriété. Dans ce but, je vais présenter deux ateliers français d’autoréparation de vélo : Le P’tit vélo dans la tête (désormais abrégé par « Le P’tit vélo ») et Pignon sur rue (désormais abrégé par « Pignon »). Le P’tit vélo a été fondé à Grenoble en 1995. L’association compte environ 1 000 membres. Elle est gérée par des bénévoles et, de manière irrégulière, par des salariés. Né en 2020, Pignon est situé à Annemasse à la frontière de Genève. Il compte deux salariés au moment de l’enquête. L’adhésion coûte 20 euros par an dans les deux ateliers, voire moins pour les migrants précaires. Alors qu’on les comptait sur les doigts de la main à l’orée des années 2000, il y a approximativement 550 ateliers d’autoréparation de vélo en France en 2024.

J’ai mené l’enquête dans les deux ateliers retenus en conduisant 40 entretiens in situ. Une première série d’entretiens avait pour but d’interroger les fondateurs et les membres les plus actifs des ateliers (8 interviewés à Grenoble et 9 à Annemasse), suivant l’hypothèse qu’ils sont ceux qui définissent le dispositif pédagogique et spatial de leur atelier. Ces entretiens ont duré entre quarante-cinq minutes et trois heures vingt. Dans une deuxième phase, j’ai discuté selon une grille de questions proche avec des individus qui sont seulement adhérents des ateliers (12 à Grenoble et 11 à Annemasse). Avec eux, ce sont les effets pédagogiques des ateliers et des difficultés rencontrées dans la socialisation qui sont les plus intéressants. Ces entretiens ont duré entre dix minutes et une heure. Dans les deux cas, j’ai pu collecter des discours qui témoignent d’effets différenciés des ateliers vélo sur les individus.

Réalisant mes entretiens au sein même des deux ateliers, j’ai aussi effectué deux semaines d’observation dans chacun d’eux, pour un total d’un mois durant l’été 2019. J’ai participé à la vie des ateliers en apprenant à réparer des pannes sur mon vélo. Mon but n’était pas de devenir un virtuose de la mécanique, mais de vivre l’expérience d’un nouveau membre. En tant que chercheur connu comme tel par les membres centraux des ateliers, j’ai eu accès aux deux ateliers hors des heures d’ouverture au public. Suivant deux informateurs, j’ai aussi visité trois autres ateliers à Grenoble et rencontré des activistes du vélo à Annemasse. J’ai également participé à une masse critique (manifestation à vélo), récupéré des vélos dans une décharge publique, déjeuné et dîné avec des membres de chacun des ateliers, fait la fête et dormi chez certains de leurs membres. L’analyse de ces deux ateliers proposée ci-dessous vise à décrire leurs formes et leurs effets socialisateurs en matière de sobriété, tout en esquissant une première comparaison avec d’autres types d’institutions de la sobriété.

La forme des ateliers d’autoréparation de vélo en France

Un espace ouvert

À Grenoble et à Annemasse, les ateliers donnent sur la rue à travers leurs portes souvent ouvertes, et, respectivement, une façade ornée d’affiches contestataires et une large vitrine. Une fois entré dans l’un des deux lieux, on se dirige vers un comptoir. On peut alors adhérer à l’atelier ou présenter sa carte de membre et se diriger vers une place de travail. Pour le néo-adhérent, c’est le moment d’explorer un réseau foisonnant d’objets qui est composé d’outils, du dérive-chaîne au chalumeau, et de pièces variées, de la rustine neuve à la fourche récupérée. En entrant au P’tit vélo, Pierre a découvert un lieu qu’il considère comme fait pour lui, puisqu’il avait déjà exercé plusieurs métiers manuels. Au contraire, Tatiana, ingénieur d’une vingtaine d’années, raconte avoir été « choquée » lorsqu’elle a observé pour la première fois de vieux vélos ressemblant à des « squelettes ».

Au moins dans un premier temps, l’abondance des objets peut produire un inconfort et donc une limite à l’usage de l’espace. Pour passer outre, l’apprenti mécanicien est aidé par un grand nombre d’affiches qui l’encouragent et qui lui enseignent comment utiliser les places de travail et les outils. Progressivement, les adhérents perdent l’usage de ces informations, parce qu’ils ont appris à percevoir directement les interactions possibles avec les objets. Au P’tit vélo, l’impression de désordre reste forte malgré tout, car les vélos récupérés sont stockés dans les espaces qui sont aussi alloués à la réparation. À Pignon, les objets visibles sont moins nombreux, puisque les vieux vélos sont rangés dans des arrière-salles. Le premier choc perceptif y est moindre, ce qui est un souhait de son fondateur, qui veut le faire ressembler à un magasin dans lequel chacun serait dans sa « zone de confort ». L’ouverture ne signifie donc pas une accessibilité immédiate ; celle-ci demande un apprentissage et un agencement réfléchi.

Les ateliers organisent aussi des formations et des mobilisations hors les murs. Le P’tit vélo en particulier possède un atelier mobile et temporaire, qui lui permet de s’installer dans l’espace public.

Une pédagogie horizontale

Les ateliers vélo tentent d’empêcher la verticalité dans les relations entre membres[2]. Dans les deux ateliers, il existe une série d’espaces équivalents où poser son vélo pour le réparer et des accès assez égaux aux outils et aux pièces. Les mécaniciens expérimentés ne monopolisent pas les outils. Ils réalisent des tâches proches de celles des autres adhérents : ils réparent et créent des vélos, rangent l’atelier et donnent des conseils.

La lutte contre la hiérarchisation selon les compétences s’y traduit aussi par l’absence de cursus et de diplôme pour apprendre la mécanique vélo. L’ordre de l’apprentissage dépend de la panne rencontrée et de l’intérêt de chacun. Le bénéfice de cette méthode est d’intégrer le mécanicien, même peu expérimenté, au sein du réseau d’entraide de l’atelier. En fonction de la gravité de la panne, même un nouvel adhérent peut apporter de l’aide. Idéalement, le corps enseignant d’un atelier vélo est composé de tous les adhérents, qui sont dans le même temps autant d’élèves potentiels. La dualité des rôles participe à créer un sentiment d’appartenance chez les néo-adhérents. Elle est moins forte à Pignon, où des mécaniciens à la retraite sont facilement identifiés à des enseignants potentiels. Toutefois, même dans cet atelier, un nouvel arrivant sans compétences mécaniques peut rapidement devenir un membre important.

Le cas de Juan illustre la perméabilité des rôles dans un atelier. Juan s’est rendu pour la première fois à l’atelier Pignon afin d’y réparer le vélo de sa copine. La panne y a été résolue à plusieurs. Depuis, Juan revient régulièrement entretenir son vélo. C’est la raison pour laquelle des bénévoles lui ont demandé de les rejoindre pour participer à l’organisation de l’atelier. Quelques mois après avoir découvert l’atelier, il circule de plus en plus à vélo, est devenu membre du réseau national des ateliers, a participé à des rencontres internationales et commencé une thèse sur la mobilité. L’interviewé est passé rapidement du rôle de néo-adhérent à celui de bénévole. Cela lui donne accès aux quelques privilèges des bénévoles et salariés : venir à l’atelier en dehors des heures d’ouverture au public, choisir en premier les vélos et pièces récupérés, etc. En suivant ce processus, Juan a reconverti son goût pour l’action collective. Avant de s’investir dans le vélo, il avait défendu des causes environnementales, adhéré à une association de quartier à Annemasse et à des associations étudiantes diverses.

La sobriété à vélo contre la consommation automobile

Ces deux ateliers organisent la pratique de la mécanique vélo afin de promouvoir les déplacements cyclistes. Dans deux ateliers, le vélo est perçu comme sobre : il permet de réduire la consommation d’énergie par rapport aux autres moyens de transport tout en restant efficace par rapport à la marche. De plus, les vélos y sont récupérés, remontés et réparés afin d’éviter la consommation d’objets neufs.

Dans l’idéologie des ateliers vélo, la recherche de sobriété rejoint la quête d’autonomie, puisque le vélo est plus facile à réparer soi-même qu’une voiture, qu’il est bon marché et qu’il avance grâce aux seules forces de son usager. C’est pour exprimer cette idée que le réseau français des ateliers vélo (L’Heureux Cyclage) utilise le néologisme vélonomie, forgé à partir du préfixe vélo- et du suffixe -nomie (Abord de Chatillon et Eskenazi, 2022). Remplacer auto- par vélo- a un double objectif : montrer qu’on vise à substituer le vélo à l’automobile – le fondateur de Pignon m’a déclaré que son rêve était de remplacer les voitures par des vélos –, et faire du vélo une allégorie de l’autonomie. La volonté de diffuser l’autonomie est aussi visible dans les diverses activités des ateliers visant à promouvoir la mécanique vélo pour les femmes (en particulier par des sessions non mixtes). Dans une approche inspirée par le convivialisme d’Ivan Illich, la philosophie des ateliers est souvent résumée par la maxime : « Donne-moi un vélo, je roulerai quelques jours. Apprends-moi à le réparer et je pédalerai toute ma vie » (citée par Rigaud, 2019 : 47).

Des formes vécues aux effets socialisateurs de deux ateliers d’autoréparation

La section précédente a permis de définir la forme des ateliers vélo. Dans la présente section, je rapporte quatre façons de relier la forme d’un atelier vélo à ses effets socialisateurs. L’analyse combinée de la forme et des effets socialisateurs des ateliers vélo enquêtés permet ensuite de les classer sur le gradient goffmanien des institutions de la sobriété.

Fréquentation ponctuelle et habitudes mineures de la mécanique vélo

Des interviewés m’ont fait part de l’acquisition de nouvelles habitudes et de leur renforcement au sein des deux ateliers d’autoréparation de vélo.

Luka, un jeune homme lituanien, circule à vélo plusieurs fois par semaine. Il renouvelle de manière irrégulière son adhésion au P’tit vélo depuis une décennie, lors de l’occurrence de pannes sur sa bicyclette. Dans son cas, le rôle de l’atelier est de renforcer ponctuellement des habitudes d’importance mineure.

Tôt ou tard y a un petit souci qui arrive. J’ai pas le réflexe d’aller dans une boutique, de payer cher la réparation ; c’est plus agréable de le faire soi-même. Quelque part c’est mon histoire familiale : on m’a toujours éduqué quand j’étais plus jeune, j’avais une crevaison et mon père, il me dit « allez, je vais te montrer comment faire et tu le feras après ». Donc quelque part c’est venu avant le fait que je connaisse ce lieu-là.

Luka, 29 ans, étudiant, membre du P’tit vélo

Dans d’autres institutions, Luka a étudié la mécanique et n’a donc pas été étonné de la saleté des pièces de vélo, ni des compétences nécessaires à leur réparation. Il apprécie aussi le caractère contre-culturel du P’tit vélo, où il s’informe sur des événements artistiques. D’un autre côté, lorsque Luka part en vacances, il utilise sa voiture et il déclare qu’il n’envisage pas son futur selon la sobriété.

Luka n’est pas seul dans son cas : d’autres interviewés fréquentent un atelier avant tout lors d’une panne (voir Abord de Chatillon et Eskenazi, 2022) ou pour acheter un nouveau vélo. Ils savent se débrouiller dans l’atelier, identifier les ennuis mécaniques et les outils de rigueur pour les réparer. Mais ils n’ont pas adopté le discours sur la sobriété et l’autonomie en général. Chez eux, les effets socialisateurs des ateliers sont très partiels, dans le temps qu’ils y passent comme dans la portée sur leurs modes de vie. Raphaëlle explique par exemple qu’elle ne connaît pas les prénoms des habitués et des salariés de Pignon. Un ex-membre de Pignon raconte qu’il n’a plus besoin de l’atelier maintenant qu’il possède un garage avec ses propres outils. Il s’agit d’individus qui ont renforcé et acquis de nouvelles habitudes de réparation de leur vélo, mais les effets socialisateurs des ateliers se sont arrêtés là. Il s’agit des effets socialisateurs typiques et attendus d’une institution partielle de la sobriété.

Fréquentation régulière et continuité identitaire par la mécanique vélo

Un deuxième type d’effet socialisateur des ateliers vélo concerne des habitudes mineures, mais qui sont vécues de manière majeure. Il s’agit de la socialisation dans un atelier d’autoréparation de vélo d’individus qui ont déjà été socialisés à la mécanique par le passé, et pour qui elle constitue un marqueur biographique. Ces individus n’ont pas vécu de rupture avec l’atelier vélo, ils y ont prolongé une tendance forte de leur existence. Les ateliers offrent ainsi l’opportunité de renforcer des habitudes partielles dans un mode de vie, qui peuvent être importantes pour la définition de son identité par soi et par les autres et auxquelles on consacre un temps important au quotidien.

À Pignon, Robert est surnommé « Monsieur Roues ». Il est spécialisé dans leur réparation : « Je connais bien la mécanique vélo et puis particulièrement tout ce qui est roues. Et puis l’ancien président, il a dit “bah tiens, ce serait intéressant de faire un atelier”. Et puis de fil en aiguille, l’atelier s’est fait. » (Robert, 73 ans, retraité, bénévole à Pignon) Robert déclare qu’il est amateur de vélo – d’ailleurs, il a été salarié d’un magasin de cycles par le passé. Dans son quartier, il est connu pour réparer les vélos de sa famille et de ses amis, mais aussi en tant qu’ex-président de l’association locale de VTT. L’identité de Robert est définie de manière importante par le vélo. Avec l’atelier Pignon, qu’il a cofondé, il a trouvé une institution où poursuivre ses activités mécaniques, même à la retraite. Il s’y rend plusieurs fois par semaine. Toutefois, politiquement, il est conservateur. Il n’est pas critique de la société de consommation ni même de l’automobile et ne semble pas adepte de la sobriété.

Ce cas illustre les effets socialisateurs vécus par les interviewés qui sont fortement impliqués dans la mécanique vélo sans adopter l’idéologie des ateliers d’autoréparation. Les ateliers leur ont permis de poursuivre leur activité préférée, même à la retraite ou au chômage, et d’éviter une rupture biographique. Après avoir travaillé en atelier d’entreprise ou en usines, ils ont retrouvé un espace dédié à la mécanique.

Dans la partie théorique, nous n’avions pas envisagé qu’une institution partielle accueille une pratique importante pour certains individus, en matière de temps passé et de définition identitaire par soi et par autrui. Ce résultat indique qu’une institution partielle, dédiée à une activité spécifique, peut engager un individu au quotidien, de manière quasi totale.

Fréquentation régulière et conversion localisée

La partie théorique faisait l’hypothèse que la conversion était l’effet socialisateur par excellence des institutions (quasi) totales. On en trouve aussi dans les ateliers d’autoréparation de vélo, ce qui indique la variété des appropriations possibles de cette institution.

Depuis son enfance, avoir de longues journées de travail (manuel) est une valeur centrale pour Fabrice. Mais ce dernier a vécu des contradictions entre cette valeur et ses divers emplois en entreprise, qui étaient très pesants psychologiquement. Il découvre alors le P’tit vélo grâce à une amie. C’est un lieu où il trouve un répit le weekend. Plus tard, il y devient mécanicien vélo salarié pour quelques années, avant que le P’tit vélo ne perde des financements. Aujourd’hui, il déclare rechercher un emploi. Devenir salarié au sein d’un atelier vélo lui a permis de résoudre au moins temporairement les contradictions entre son aspiration au travail (manuel) et son épanouissement personnel. En tant que salarié, il fréquentait l’atelier vélo au quotidien et il y a forgé des amitiés. Dans son entretien, il a résumé la valeur qu’il attache à la sobriété grâce à un conte exotique :

C’était un paysan brésilien, ou je sais pas, des îles, il disait : « je vais pêcher le matin, c’est pour ma famille ». Et là, t’as le banquier qui se pointe et qui te dit : « si tu travaillais plus, tu pourras avoir un plus gros bateau, et après tu pourras avoir une flotte de bateaux, et comme ça tu pourras avoir plus d’argent ». Et lui il disait : « et pour quoi faire ? L’après-midi, je fais la sieste, je regarde les enfants jouer. Ça me sert à rien tout ça ».

Fabrice, 40 ans, au chômage, ex-salarié et bénévole au P’tit vélo

Plusieurs interviewés ont vécu une rupture biographique qui a été stimulée et accueillie par un des deux ateliers vélo. Ils ont adopté l’idéologie critique de l’automobile et la promotion de la sobriété tous azimuts. Alors que le but manifeste des ateliers est la formation à la mécanique, leur but latent devient, pour certains membres, d’accueillir une conversion du mode de vie. Ils trouvent dans l’atelier des ressources pour la pratique du vélo, mais surtout des occasions de socialiser : un groupe qui partage des pratiques et des valeurs liées à la sobriété et à l’autonomie.

Dans les ateliers, on repère aussi des conversions avortées du fait de l’absence de rupture avec les proches – présente dans les institutions totales. On ne peut dormir durablement dans les deux ateliers étudiés (certains habitants de squats y sont cependant venus s’y doucher durant mon observation). Autrement dit, on n’y rompt pas avec ses proches, avec qui l’on réside par ailleurs. Mario, au chômage et fréquentant régulièrement Pignon, explique que sa petite amie ne souhaite pas renier ses valeurs d’utiliser sa voiture. De son côté, Jonathan vit chez ses parents, qui sont très religieux et adhèrent à des idées en opposition à celles de l’atelier du P’tit vélo. Ces cas de conversion avortée seraient moins présents dans des institutions totales et illustrent le fait que si des institutions vécues comme quasi totales peuvent accueillir des conversions localement, les conditions pour qu’elles y adviennent dépendent aussi de facteurs hors de leur contrôle, en particulier les mobilités résidentielles.

Fréquentation temporaire et conversion en réseau

Dans le même temps, comme l’illustre le cas de Juan, évoqué plus haut, et sa fréquentation diachronique d’une variété d’institutions liées à la sobriété, toutes les conversions ne sont pas le fruit d’une rupture. Au contraire, pour certains l’atelier vélo est une étape de plus dans un cheminement d’institution partielle en institution partielle, vers plus de sobriété dans son mode de vie en général : dans ce cas, la norme incorporée ne dépend pas d’une appartenance spécifique et la conversion du mode de vie est plus continue et lente.

Dans le cas de conversions radicales et se déroulant dans un atelier, les ateliers sont vécus en tant qu’institutions quasi totales : les deux ateliers sont équipés d’une cuisine et d’une bibliothèque, et accueillent certains membres presque quotidiennement (notamment les salariés et ceux qui en possèdent les clés), qui se retrouvent en dehors (en couple, en colocation, lors d’événements festifs ou militants) et pour qui les vélos récupérés sont autant de signes d’appartenance (à ce sujet, voir aussi Barnard, 2016 : 1039). Dans le cas des conversions plus lentes et par interconnexion (par exemple celui de Juan), les ateliers sont une organisation s’ajoutant à une chaîne d’institutions vécues comme plus partielles et contribuant à l’incorporation de pratiques sobres.

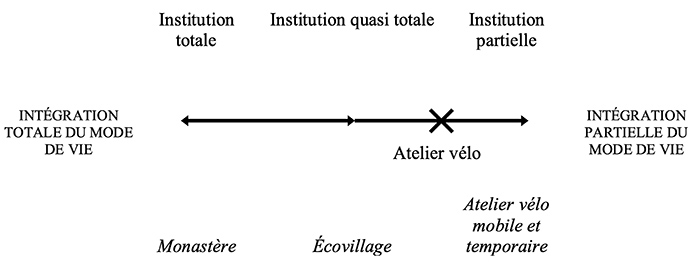

L’atelier vélo : une institution partielle de la sobriété à tendance quasi totale

Tirons les enseignements de cette enquête, afin de définir comment la notion d’institution partielle s’y applique et comment ces ateliers se situent sur le continuum des institutions de la sobriété.

L’institution partielle inculque ponctuellement des habitudes mineures. Des effets socialisateurs des ateliers vélo correspondent à ces résultats attendus, mais ils débordent aussi cette définition. Le tableau 2 indique l’apprentissage d’habitudes mineures de la mécanique vélo au sein des ateliers enquêtés, mais aussi des enjeux de continuité identitaire et de conversion, qui n’étaient pas inclus dans la définition a priori de l’institution partielle.

Tableau 2

Socialisations dans deux ateliers français d’autoréparation de vélo

Les deux ateliers vélo rendent possible une continuité identitaire par la mécanique. Il s’agit de l’effet socialisateur le plus fort d’une institution partielle. Cette socialisation reste partielle, car elle ne suppose pas l’adhésion aux valeurs de sobriété et d’autonomie promues dans les ateliers. Cela indique que les individus concernés par ces effets socialisateurs conservent une variété de sources de socialisation, ainsi que nous l’avons anticipé dans la définition de l’institution partielle.

Les conversions plus lentes et en réseau tirent aussi profit du caractère ouvert et partiel des ateliers pour y puiser quelques habitudes, afin de rendre un mode de vie dans son entier plus sobre, sur le long terme et grâce à la fréquentation d’autres institutions vécues comme partielles. Le tableau 3 résume ces enseignements et enrichit la définition a priori des effets socialisateurs de l’institution partielle.

Tableau 3

Définition complétée de l’institution partielle

L’existence des conversions localisées dans les deux ateliers paraît contredire l’idée que ceux-ci constituent des institutions partielles. Ce serait le cas si l’on omettait le fait qu’une institution peut être appropriée de manières variées. Ainsi, les cas de conversions, plus rapides et localisées dans les ateliers, d’individus adoptant la vision de la sobriété des ateliers vélo, montrent que les deux ateliers enquêtés fournissent les ressources pour être vécus en tant qu’institutions quasi totales.

La figure 1 synthétise la variété des appropriations de la forme des ateliers, de leur déploiement le plus temporaire dans l’espace public (atelier mobile), en passant par l’usage de l’espace de l’atelier proprement dit et de ses équipements (outils, pièces, etc.), jusqu’à l’investissement des espaces de la vie quotidienne (cuisine, bibliothèque, etc.) et l’acquisition de valeurs liées à la sobriété.

Figure 1

Formes vécues des ateliers et effets socialisateurs

L’espace des ateliers et les méthodes d’enseignement rendent possible d’y participer ponctuellement ou temporairement. Dans le même temps, les ressources spatiales (comme la présence d’une cuisine) et financières (possibilité de salariat) des ateliers permettent d’y évoluer quotidiennement. La principale limite en ce sens est l’impossibilité de dormir régulièrement dans les deux ateliers de l’enquête, ce à quoi pallient les colocations partagées par certains membres.

En résumé, les deux ateliers sont vécus à la fois en tant qu’institutions partielles (modifiant des habitudes mineures, rendant possible une continuité identitaire et s’insérant dans un parcours marqué par d’autres institutions partielles), et comme des institutions quasi totales (accueillant des conversions localisées). Schématiquement, les deux ateliers vélo peuvent ainsi être situés à rebours des institutions totales, entre les institutions les plus partielles et temporaires et les institutions quasi totales proprement dites.

Figure 2

L’atelier vélo selon l’enquête sur le continuum des institutions de la sobriété

Notons que des réalités échappent à cette analyse qui repose sur un travail dans les ateliers. Si j’ai pu interviewer des personnes qui venaient pour la première fois dans un atelier vélo, je n’ai pas rencontré d’individus qui ont remarqué la présence des ateliers sans jamais en franchir le seuil. Mon analyse minore probablement les barrières à l’entrée pour certains groupes, qu’elles dépendent de facteurs organisationnels (par exemple les horaires d’ouverture) ou de frontières sociales. Au sein des deux ateliers, au moins trois types de population pouvaient susciter de l’embarras, voire des tensions chez certains membres : les possesseurs de vélos électriques – un objet difficile à réparer (favorisant l’hétéronomie) et souvent jugé polluant (non sobre) ; les enfants et les adolescents en groupes, jugés trop indisciplinés pour respecter les règles des ateliers ; et les livreurs à vélo, parfois peu francophones, qui utilisent les ateliers à des fins professionnelles, ce qui est interdit. Il reste ainsi à explorer des effets socialisateurs non intentionnels, voire contre-productifs, des ateliers vélo.

Vers un continuum des institutions de la sobriété

Cet article avait pour ambition de compléter la théorie des institutions de Goffman en distinguant l’institution quasi totale de l’institution partielle. L’institution quasi totale est un lieu de vie, alors que l’institution partielle est le lieu d’une activité spécifique. Il en découle des effets socialisateurs différents de ceux des institutions totales, ce qui est intéressant pour analyser les institutions de la sobriété qui sont rarement totales, parfois quasi totales et souvent plus partielles.

En appliquant le continuum des institutions à deux ateliers d’autoréparation de vélo, j’ai analysé l’enseignement des habitudes de la mécanique vélo, mais aussi comment la notion permettait d’intégrer des profils d’individus passionnés de mécanique et des individus en conversion lente et sans rupture qui fréquentent une série ou un réseau d’institutions de la sobriété. Le plus surprenant a été de constater que les deux ateliers accueillaient des conversions en rupture et l’adoption de modes de vie sobres. Dans certains cas, des individus s’approprient les ressources des ateliers de manière à y vivre comme dans des institutions quasi totales.

Alors qu’on reprochait à Goffman le caractère schématique du type « institution totale », le continuum ici brossé rend possibles des comparaisons entre les caractéristiques des institutions et de leurs effets socialisateurs. L’analyse des deux ateliers vélo les situe sur un gradient des institutions de la sobriété, à mi-chemin entre les institutions les plus partielles et les institutions quasi totales. Le travail reste à ce stade encore inachevé : le tableau des institutions de la sobriété devrait être complété pour rendre possible des comparaisons plus fines et des cumuls de connaissance plus importants.

Parties annexes

Notes

-

[1]

Notons que les catégories des institutions totale, quasi totale et partielle constituent des idéaux-types qui simplifient et distinguent des traits d’institutions existantes. Le caractère heuristique de ces catégories est discuté à la fin de la partie empirique du présent article.

-

[2]

Dans cet article, je n’aborde pas la forme de la distribution du pouvoir au sein des deux ateliers étudiés, quoique j’aie pu observer l’assemblée générale du P’tit vélo. Pour un exemple d’analyse de la gouvernance d’un atelier d’autoréparation français, voir Rigaud, 2019.

Bibliographie

- Abord de Chatillon, Margot et Manon Eskenazi. 2022. « Devenir cycliste, s’engager en cycliste : communautés de pratiques et apprentissage de la vélonomie », SociologieS. https://doi.org/10.4000/sociologies.18924.

- Barbe, Frédéric. 2016. « La “zone à défendre” de Notre-Dame-des-Landes ou l’habiter comme politique », Norois, 238-239 : 109-130.

- Barnard, Alex. 2016. « Making the City “Second Nature”: Freegan “Dumpster Divers” and the Materiality of Morality », American Journal of Sociology, 121, 4 : 1017–1050.

- Berger, Peter L. et Thomas Luckmann. 2006 [1966]. La construction sociale de la réalité. Paris, Armand Colin.

- Bourdieu, Pierre et Jean-Claude Passeron. 1970. La reproduction, éléments pour une théorie du système d’enseignement. Paris, Les éditions de minuit.

- Collins, Randall. 2008. Violence : A Micro-sociological Theory. New Haven, Princeton University Press.

- Davies, Christie. 1989. « Goffman’s Concept of the Total Institution: Criticisms and Revisions », Human Studies, 12, 1–2 : 77-95.

- Dubuisson-Quellier, Sophie et Julien Barrier. 2007. « Protester contre le marché : du geste individuel à l’action collective. Le cas du mouvement anti-publicitaire », Revue française de science politique, 57 : 209-237.

- Goffman, Erving. 2017. Asylums. Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates. Londres, Routledge.

- Gordon, Douglas. 2014. « Do-It-Yourself Urban Design: The Social Practice of Informa “Improvement” Through Unauthorized Alteration », City & Community, 13 : 5-25.

- Lallement, Michel. 2015. L’Âge du faire. Hacking, travail, anarchie. Paris, Éditions du Seuil.

- Léger, Danièle. 1979. « Les utopies du “retour” », Actes de la recherche en sciences sociales, 29 : 45-63.

- Pruvost, Geneviève. 2013. « L’alternative écologique. Vivre et travailler autrement », Terrain, 60 : 36-55.

- Rigal, Alexandre. 2020. Habitudes en mouvement. Vers une vie sans voiture. Genève, Métis Presses.

- Rigal, Alexandre. 2022. « Changing Habits in the Cycling Subculture: The Case of Two Bike Workshops in France. » Mobilities, 18, 1 : 184–201.

- Rigaud, Sylvain. 2019. « Les Jantes du Nord, un exemple de fonctionnement collégial », Cahiers de l’action, 53, 1 : 47–53.

- Scott, Susie. 2010. « Revisiting the Total Institution: Performative Regulation in the Reinventive Institution », Sociology, 44, 2 : 213–231.

- Stroude, Aurianne. 2021. Vivre plus simplement. Analyse sociologique de la distanciation normative. Québec, Presses de l’Université Laval.

- Turner, Fred. 2006. From Counterculture to Cyberculture. Stewart Brand, the Whole Earth Network, and the Rise of Digital Utopianism. Chicago, The University of Chicago Press.

Liste des figures

Figure 1

Formes vécues des ateliers et effets socialisateurs

Figure 2

L’atelier vélo selon l’enquête sur le continuum des institutions de la sobriété

Liste des tableaux

Tableau 1

Types des institutions et des socialisations selon le degré de totalisation

Tableau 2

Socialisations dans deux ateliers français d’autoréparation de vélo

Tableau 3

Définition complétée de l’institution partielle