Résumés

Résumé

Cet article s’interroge sur l’écart entre, d’une part, l’inacceptabilité politique et la grande difficulté subjective de consentir à des réductions pourtant légères de la consommation pour des raisons écologiques et, d’autre part, la façon dont au contraire certaines personnes peuvent mettre en oeuvre des modes de vie alternatifs qui correspondent à des renoncements bien plus drastiques, sans pour autant les vivre comme des restrictions mais plutôt comme des choix au potentiel libérateur leur permettant de vivre plus pleinement. Il s’appuie sur l’étude de rencontres avec des personnes tentant de mettre en pratique des valeurs d’écologie et de décroissance par leurs pratiques agricoles professionnelles ou vivrières effectuées au cours d’un travail de terrain ethnographique mené dans le Sud des Alpes françaises lors d’une vingtaine de séjours d’une à deux semaines. En plus de développer les modalités régissant ces modes de vie et de poser la question de l’évaluation de leur impact socio-écologique sur une échelle plus large, il s’agit de mettre en évidence la façon dont une écologie ancrée dans les pratiques de subsistance et reposant sur une recomposition complète des relations au salariat, au travail, à la consommation et à l’État s’oppose à une approche institutionnelle du rationnement nécessaire sur fond de catastrophe qui vise à imposer des restrictions sans modifier les structures fondamentales de la société. Il s’agira alors d’interroger l’approche moralisatrice qui impose restriction et sobriété, telle qu’elle apparaît dans le paradoxe d’une société de consommation pléthorique en régime d’austérité permanent, en l’opposant à la possibilité d’une abondance subjective dans la simplicité.

Mots-clés :

- Sobriété,

- néopaysans,

- modes de vie alternatifs,

- subsistance,

- décroissance

Abstract

This article looks at the contrast between the political unacceptability and great subjective difficulty of agreeing to even slight reductions in consumption for ecological reasons and the way in which, on the contrary, some populations can implement alternative lifestyle choices that correspond to much more drastic renunciations, without experiencing them as restrictions but as potentially liberating lifestyle choices that enable them to live more fully. It is based on a study of rural alternatives and neo-peasants encountered during ethnographic fieldwork carried out in the Southern French Alps during twenty or so one- to two-week stays at workplaces or food production sites. As well as developing the ways in which these lifestyles are lived and raising the question of assessing their socio-ecological footprint on a wider scale, the aim is to highlight the way in which an ecology rooted in subsistence practices and based on a complete recomposition of relations to wage-earning, work, consumption and the State contrasts with an institutional approach to the rationing necessary against a backdrop of disaster, which aims to impose restrictions without changing the fundamental structures of society. This will involve questioning the moralising approach of restriction and imposed sobriety as it appears in the paradox of a plethoric consumer society in a permanent state of austerity opposed to the possibility of subjective abundance in simplicity.

Keywords:

- Sobriety,

- neo-peasants,

- alternative lifestyles,

- subsistence,

- degrowth

Corps de l’article

Introduction

Alors que je revenais en autostop d’un séjour de terrain dans l’ouest des Hautes-Alpes, en octobre 2022, le hasard d’une émission de radio me fit entendre une série de témoignages de familles, données en exemples de la classe moyenne laborieuse, contraintes par l’inflation (sujet médiatique du moment) à tailler dans le nécessaire, à renoncer aux vacances, loisirs, sorties et restaurants. Une famille, pourtant biactive, déplorait à l’antenne devoir rogner sur les dépenses minimales destinées à leurs enfants et n’avoir pas pu renouveler leurs fournitures scolaires.

Or, je venais de séjourner auprès de personnes pratiquant une agriculture de subsistance et quelques activités annexes dans des habitats légers ou autoconstruits, dont les revenus monétaires étaient très faibles. J’avais vécu auprès d’une famille que des revenus agricoles réduits rendaient éligible à un complément de RSA activité, ce qui avec deux enfants est bien peu. Lors d’un séjour précédent, j’avais rencontré un maraîcher biologique qui se versait un salaire de 330 € net mensuel sans autre source de revenu, refusant par principe toute dépendance envers l’État. Malgré cela, j’avais passé des semaines dans une ambiance joyeuse, auprès d’hôtes qui achetaient bio presque tout ce qu’ils ne produisaient pas eux-mêmes, et pouvaient encore se permettre parfois des vacances prolongées (un mois d’hiver sur le voilier d’amis pour les uns et un séjour en Italie pour les autres). Quoique, par de nombreux aspects, leur mode de vie ait pu paraître très sobre et écologique, ils ne vivaient pas pour autant dans une sobriété ascétique : ils étaient festifs, fainéants, parfois prodigues, facilement généreux, même s’ils devaient faire preuve d’ingéniosité en matière de récupération, de limitation des besoins, de bricolage… Cette sobriété n’était alors pas tant vue comme impliquant des contraintes ou des disciplines, mais plutôt des pratiques traditionnelles de bon sens (Ariès, 2015).

Ce contraste flagrant entre la souffrance sociale qu’inflige une réduction subie de 5 à 10 % du pouvoir d’achat et la possibilité dans d’autres contextes de choisir de le diviser allègrement par trois ou quatre m’est apparu chargé d’enseignements pour les questions écologiques. À l’heure où la communication étatique comme la publicité des grands groupes multiplient les injonctions aux consommateurs à la sobriété et à l’économie, la façon dont ce que j’ai rencontré ne rentrait qu’imparfaitement dans ce cadre de la réduction moraliste des besoins ne manquait pas de m’interroger. Quand Sylvain Piron rappelle dans un ouvrage récent l’insistance permanente de Margaret Thatcher sur la frugalité comme source de l’épargne (2018 : 40) ou les pages éloquentes de Benjamin Franklin faisant voeu de tempérance, d’ordre, de propreté et de pratiquer la frugalité en toute chose (2018 : 173), on ne peut que demeurer circonspect devant la supposée rupture qu’introduiraient les nouvelles formes de sobriété promues par les tenants du développement durable.

En juxtaposant ces constats, il ne s’agit pas, bien au contraire, de nier les difficultés économiques auxquelles la hausse des coûts de l’énergie et l’inflation confrontent beaucoup, mais de ne pas oublier de voir la pauvreté avant tout comme un « rapport social » (Paugam, 2005) fait de domination, de dépendance, de disqualification et toujours contingent à une certaine structuration de la société.

De ce fait, un changement de logique d’ensemble dans l’articulation du travail, de la vie et de la consommation peut permettre d’aller beaucoup plus loin dans la « sobriété » écologique que ce qu’une approche seulement quantitative de réduction de la consommation ferait apparaître comme des sacrifices individuellement insurmontables et politiquement indéfendables.

Dans cet article, je me propose alors d’envisager ce que l’examen des modes de vie marginaux que j’ai rencontrés, dans leur organisation matérielle et dans les valeurs et discours qui les accompagnent, peut apporter à la réflexion aujourd’hui plus nécessaire que jamais sur la sortie du consumérisme et des impératifs de la croissance. La contribution empirique sur la description de modes de vie sobres repose sur un terrain de thèse ethnographique mené dans les Alpes du Sud de 2020 à 2023 ayant conduit à visiter 25 lieux (voir annexe) lors de séjours d’une à deux semaines en WWOOFing[1]. Le thème de l’enquête, qui était, pour moi, l’occasion de confronter empiriquement des questions d’écologie et de décroissance que j’avais d’abord abordées d’un point de vue politique (Autard, 2018), était présenté dès le mail d’accroche – quoiqu’au fil du travail en commun et des moments de sociabilité partagés, ma position d’enquêteur ait pu tendre à être oubliée – et, à une exception près, fut bien reçue, s’inscrivant dans une réflexion plus large sur le mode de vie de personnes dont plusieurs ont commencé leur trajectoire par un voyage pour visiter divers écolieux, du WWOOFing ou des lectures.

Ce travail s’inscrit ainsi à la fois dans le champ sociologique de l’étude des écologies populaires (Ariès, 2015 ; Faburel et al., 2021) et des modes de vie alternatifs (Pruvost, 2021 ; Snikersproge, 2022) et dans le débat politique autour des questions de sobriété et de décroissance, qui sépare l’idée d’une décroissance comme administration et planification sous contrainte dans un monde fini (un tel courant se retrouve depuis les rapports du Club de Rome jusqu’à des ouvrages récents [Sinaï et Szuba, 2017]) de celle de la décroissance comme changement social et culturel en rupture plus profonde avec les institutions de la modernité technicienne (Mumford, 1973 ; Riesel et Semprun, 2008).

Des modes de vie ruraux alternatifs

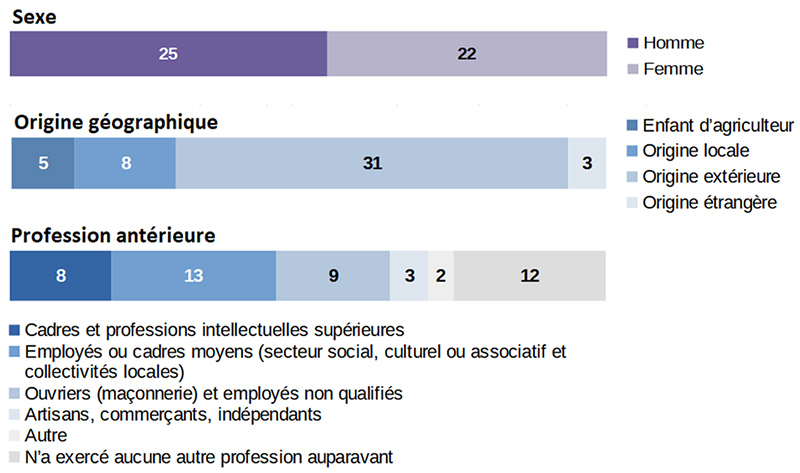

Parti à la rencontre de « paysans alternatifs » (Deléage, 2023) pour étudier l’écologisation de l’agriculture, j’ai rencontré au cours de mon enquête des lieux divers, parfois à l’activité agricole professionnelle ou au contraire largement vivriers et reposant sur de petits revenus annexes, parfois « collectifs » regroupant plusieurs familles (figure 1) et parfois abritant des personnes vivant seules, fermes d’image d’Épinal aussi bien que caravanes posées sur une ébauche de potager. Les personnes y vivant sont celles et ceux que Geneviève Pruvost qualifie d’« alternatifs ruraux » (2021 : 19), employant le terme de « nébuleuse » pour rappeler leur diversité. Beaucoup d’anciens urbains, certes, mais aussi des installés de longue date ou enfants de néoruraux des années 1970 ; quelques enfants d’agriculteurs aussi, parfois revenus après une parenthèse ailleurs ; d’autres enfants du pays, originaires du village ou d’un village voisin qui refusent l’appel de la ville et tentent de se construire une vie sur place. Plus que des néoruraux (ils ne le sont pas tous), il s’agit de « néopaysans » (Sallustio, 2022 : 57-58 ; Snikersproge, 2022), le préfixe « néo- » ne devant pas être pris ici au sens d’une trajectoire biographique mais comme signifiant la réinvention de choix de vie qui se justifient par le rejet de la société industrielle, autant pour ses conséquences sociales et écologiques que pour le caractère insatisfaisant de la vie qu’elle offre.

Figure 1

L’écologie occupe une place importante dans leurs discours, de même que la critique de la société de consommation, du monde du travail capitaliste ou d’une société trop urbanisée et trop administrée, mais cette critique se place plus sur un plan existentiel que sur un plan gestionnaire :

Finalement, on se rend compte de tout ce qui est superflu, on a trouvé plein de manières différentes d’obtenir ce dont on avait besoin, et aussi qu’on pouvait se remplir d’autre chose que d’achats. […] On va de plus en plus vers une société individualiste, qui va sur des besoins qu’elle se crée, qui ne rendent pas heureux, et nous à travers ce projet, c’est aussi un palliatif à ça.

Extrait d’entretien, femme, 36 ans, ex-salariée de l’associatif dans une grande ville de région PACA

Il ne s’agit pas de diminuer son empreinte carbone, mais de retrouver un lien avec le vivant et un sentiment d’appartenance avec la nature ; pas de consommer moins ou autrement ni de devenir « consomm’acteur », mais de sortir de la société de consommation en produisant soi-même ; pas de devenir écocitoyen, mais plutôt de faire sécession d’avec une société que l’on récuse ; pas de se trouver un emploi en phase avec ses convictions, mais de rejeter l’emploi salarié.

De fait, la référence qui domine dans les discours et les entretiens n’est pas celle à une restriction ou à une sobriété même volontaire (le terme est absent des entretiens), mais d’abord à une vie vécue pleinement, de façon assez proche finalement de ce qui ressort de la description d’autres milieux populaires ruraux et contestataires comme les Gilets jaunes (dont beaucoup des personnes étudiées ont pu être proches), insistant sur l’« importance donnée à la simplicité et à la modestie, donc à la décence et à la dignité, déclinées dans toutes les dimensions de leur vie quotidienne » (Faburel et al., 2021 : 135). Le thème n’est pourtant pas absent et la critique de la surconsommation est récurrente, mais donne lieu à une rhétorique du choix de vie : « On consomme la terre, on consomme trop. Ben non, en fait, à un moment il faut choisir. […] Si on ne va plus au supermarché, le supermarché, il ferme. […] Le moment où tu découvres ça… ben voilà, tu n’as plus qu’à décider, après il faut faire les bons choix. » (Extrait d’entretien, homme, 38 ans, vivant dans un collectif vivrier, fils d’agriculteur et ex-ouvrier mécanique)

La critique de la surconsommation est rattachée à une aliénation au travail par le superflu, c’est donc le « bien-être », la « belle vie » qui sont mis en avant plus que d’éventuelles pratiques de restriction :

Moi quand j’étais ouvrier, ils étaient contents ; quand j’avais augmenté d’un échelon dans l’industrie, ils étaient contents, c’est là où on avait voulu m’amener en allant à l’école et… le fait de se dire ah ben non… Faire passer le bien-être en premier, la nature et tout ça, c’est pas dans la norme. Ça interpelle, ça dérange, mais finalement, avec les années… Il y en a, je les revois et ils disent que ça a l’air génial, ça avance votre truc, c’est pas utopique. […] Et il y en a qui sont envieux parce qu’on a une belle vie. Mais voilà, ils sont pas prêts à faire le pas : parce que leur sécurité d’emploi, leurs grands écrans… Les besoins vitaux, c’est boire, manger, dormir.

Extrait d’entretien, homme, 38 ans, vivant dans un collectif vivrier, fils d’agriculteur et ex-ouvrier mécanique

Plus que la question de la consommation, centrale dans l’écologisme promu par la publicité et la communication étatique, c’est une autre question, que celui-ci laisse souvent dans l’ombre, qui est au coeur des problématiques des personnes rencontrées : le rapport au travail. Elles tentent de s’en libérer, de le réduire ou de le subvertir, quoique l’activité agricole implique elle-même ses propres contraintes et temporalités subies (Sallustio, 2022 : chapitre 3). J’ai pu observer à ce sujet un flottement sur le sens donné au mot, similaire au double discours selon les circonstances et interlocuteurs que décrit Florence Weber (1989 : 124) sur la pratique d’une « bricole » à propos de laquelle les ouvriers mettent tantôt l’accent sur le côté laborieux exigeant du courage, tantôt sur la dimension de plaisir et de non-contrainte qui l’associerait au loisir. Les mêmes personnes qui pouvaient me dire à un certain propos « nous, on est toujours en vacances », « ce n’est pas du travail, on fait ce que l’on veut », pouvaient peu après me dire « on ne s’arrête jamais » et remarquer reprendre parfois le travail en été après souper jusqu’à la nuit : « J’ai du mal à me forcer à prendre du temps pour moi, même l’hiver je vais aller déneiger, nourrir les ânes, il y a toujours quelque chose à faire. » (Extrait d’entretien, homme, 30 ans, issu d’une grande ville de région PACA)

Pour autant, ce qui peut apparaître à première vue pour l’observateur comme des journées de travail à rallonge sur les lieux les plus vivriers se révèle en fait souvent relever d’un temps souple, durant lequel on prend le temps de discuter, de contempler le paysage, et dans lequel travail productif et « hobby » se mélangent de façon assez indistincte.

Là où le modèle de l’emploi salarié stable confère un niveau élevé de pouvoir d’achat, tout en laissant relativement peu de temps libre, et impose de nécessaires compensations consuméristes destinées à faire tenir les rythmes et tensions nerveuses[2], la possibilité d’un ajustement fin du temps travaillé favorise au contraire le choix d’une diminution du travail productif comme de la consommation. De petites activités salariées à l’heure (chantiers, ménages) selon les besoins incitent, dans une balance tchayanovienne, à la réduction des besoins (Tchayanov, 1990). C’est ainsi qu’on insiste sur la rupture décisive avec l’emploi (plus qu’avec la consommation) :

Déjà, à la quarantaine, les gens essaient d’avoir un emploi, une certaine aisance matérielle, c’est pas forcément facile avec deux enfants à charge en plus, par famille[3], de tout remettre à zéro, de démissionner de nos CDI, parce que quand même on avait des CDI, et puis des boulots qui nous plaisaient […]. Repartir à zéro… ça questionne, quoi, surtout et c’est pas évident. […] À un moment donné on s’est dit on y va, et prendre le risque de se casser la gueule, plutôt que de passer notre vie, dans quelques années se dire mais attends… et dans tout ça ce que je trouve intéressant c’est qu’on a choisi ce qu’on a envie de vivre. Un vrai choix de vie.

Extrait d’entretien, femme, 44 ans, ex-salariée de collectivité locale

Ces formes de débrouille et de vie en dehors des cadres du salariat ne sont rendues possibles que par l’inscription dans de multiples réseaux de solidarités locales. Bénéficier d’une bonne image est alors primordial. Une jeune mère a ainsi pu me dire, parlant de ses voisins : « Ils nous prennent pour Emmaüs », en me montrant tous les livres, jouets, films, vêtements, peu ou à peine utilisables qu’ils leur avaient donnés : « nous on prend pour garder de bonnes relations, mais il faudra quand même leur dire… » Fait plus important, ces voisins, résidents secondaires rarement présents, leur laissaient récolter le verger de leur vaste propriété et ne demandaient en échange qu’une cagette des fruits, ce qui représentait un métayage dérisoire pour une dizaine de fruitiers : « ils ne se rendent pas compte de tout ce que cela produit, un arbre ».

Ces logiques de don et de contre-don sont omniprésentes : échanges de coups de main, de graines et plantes, d’objets et machines, de produits… Il est fréquent de se faire prêter un four, un atelier de transformation ou un tracteur contre un coup de main, de façon assez conforme à l’analyse d’échanges et dons pouvant aller jusqu’au pseudo-métayage que décrit Florence Weber en milieu rural (1989), ou à ce que Geneviève Pruvost (2015) qualifie de logiques externes (de solidarité) nécessaires à la réussite d’une installation locale. Ces échanges sont plus ou moins institués : j’ai observé entre six maraîchers d’une vallée entre Drôme et Alpes un système « d’entraide » dans lequel tous se retrouvaient une journée par semaine pour travailler tour à tour chez chacun et accomplir les tâches exigeant plusieurs bras ou trop fastidieuses en solitaire.

Du fait d’une socialisation dans des milieux militants ou associatifs, des actes de générosité gratuite, sans attente de réciprocité, étaient eux aussi fréquents. En parlant d’un voisin vivant en yourte et propriétaire de son terrain, on a pu me dire qu’à peine installé il avait laissé venir un jeune couple des environs poser un habitat léger sur son terrain où il restait de la place « parce que c’est Yoan[4] » : le trait de générosité était rattaché à une idiosyncrasie, sans aucune attente en retour.

Au sein de ces réseaux de dons, ma position d’enquêteur m’a souvent mis mal à l’aise : placé par mon entrée sur le terrain dans la position de WWOOFer, j’étais mis d’office dans la situation d’un hors-jeu destiné à recevoir de telles générosités sans avoir à rendre, ce qui me gênait d’autant plus du fait que mon statut de doctorant contractuel me rapportait des revenus financiers bien plus confortables que ceux de certains de mes hôtes. WWOOFer, invité, plus jeune, rattaché à l’image de l’étudiant ou à celle des jeunes nomades voyageant en camion aménagé ou en sac à dos (voir Marty, 2013), mes hôtes mettaient un point d’honneur à donner sans recevoir. Même après seulement quelques jours d’enquête et de bénévolat sur place, je repartais souvent les mains pleines de produits artisanaux (sirops, confitures, fromages, vin…). Une maraîchère débutante, n’ayant plus aucune liquidité disponible au point d’être obligée de payer une bière par chèque à encaisser le mois suivant (il s’agissait d’une microbrasserie voisine) refusait par principe que je lui paie à boire.

Ces modes de vie sont-ils écologiques ?

Aborder la question théorique de la sobriété écologiste à partir de l’ancrage d’une enquête de terrain ethnographique conduit à deux prises de position méthodologiques.

D’une part, cela impose la nécessité de se détacher de l’approche émique, des discours des acteurs, pour prendre un recul critique s’appuyant sur des jugements évaluatifs construits de façon extérieure : dans quelle mesure ces modes de vie sont-ils, en effet, plus écologiques, notamment en comparaison aux standards urbains ? Sans cela, le chercheur serait exposé, dans le pire des cas, à souscrire à diverses formes de greenwashing ou, dans le meilleur, à ne mettre en évidence qu’un verdissement des seuls discours et représentations.

D’autre part, ces questions écologiques supposent de sortir d’une stricte approche par cas d’étude focalisé pour prendre en compte des fils écologiques et sociaux plus lointains qui articulent les échelles différentes dans des agencements complexes. La référence qu’impose la première condition à une évaluation extérieure ne signifie ainsi en aucune façon des critères objectifs clos et fermés. De tels critères sont naturalisés par des approches techniciennes et gestionnaires de l’évaluation écologique (empreinte écologique rapportée en hectares globaux, bilan carbone…) qui, sous leur prétendue objectivité, masquent en fait une succession de choix méthodologiques débattus, lourds d’implications et rendus invisibles (Berlan, Carbou et Teulières, 2022). L’existence d’agencements d’échelles, dans lesquels se rencontrent des paradoxes apparents (à commencer par les effets rebonds[5]), impose ainsi de ne pas chercher à évaluer l’impact isolé et atomisé de tel ou tel geste individuel, mais d’essayer d’envisager le type de société et d’organisation technique et économique qu’il implique. La question de si ces modes de vie sont écologiques s’entend donc en fonction d’une conception de l’écologie politique allant au-delà du simple environnementalisme (Carbou, 2021) pour prendre en compte l’organisation d’ensemble de la société à l’aune des limites biophysiques et de la préservation de la nature[6].

Un premier point particulièrement marqué est que, pour la quasi-totalité des personnes que j’ai rencontrées, ces choix de vie s’accompagnaient d’une réduction considérable de leurs ressources financières par rapport à leurs revenus antérieurs ou à ceux auxquels ils auraient pu prétendre (les exceptions étaient des personnes ayant auparavant déjà de très faibles revenus, par exemple vivant sans domicile après plusieurs années de « route », ou ayant vécu en squat militant, pour qui l’installation sur un lieu agricole représente une forme de stabilisation).

Bien sûr, les inégalités préalables demeurent très marquées. Ceux issus des classes populaires (auparavant maçon, ouvrier agricole ou mécanicien) et des classes moyennes culturelles précarisées (auparavant intermittent du spectacle, employé de l’associatif, du culturel ou de la petite fonction publique territoriale) se contentent d’acheter un terrain pour quelques milliers d’euros sur lequel ils construisent leur habitat léger, ou encore de rénover une ruine. Ils doivent souvent continuer à recourir à du travail salarié d’appoint à l’extérieur (quelques heures de ménage par semaine, du salariat agricole saisonnier ou à temps partiel…) ou à des prestations sociales. À l’inverse, ceux, souvent plus âgés ou cadres en reconversion, qui disposaient d’un capital initial ont pu acheter un bien immobilier conséquent, démarrer immédiatement une activité agricole marchande (très relativement) lucrative et surtout compléter leurs revenus par de la location saisonnière (pratique rencontrée à six reprises) ou par des pensions de retraite pour les plus âgés.

Néanmoins, ce choix de vie représentait toujours une forte diminution des revenus financiers, a minima une division par deux ou trois. Par exemple le passage (qui dans ce cas ne s’accompagne d’aucune mobilité géographique, cette personne ayant toujours vécu dans sa commune de naissance) d’un salaire mensuel d’employée de mairie de 1800 € net à un revenu agricole complété par un RSA activité qui faisait à peine dépasser les 600 € mensuels. Comme évoqué en introduction, les revenus monétaires mensuels rencontrés ont pu, en cas de non-recours à certaines prestations sociales, descendre jusqu’à 330 €. Fait remarquable, cette diminution majeure est largement considérée comme un gain en termes de qualité de vie. Quoique les plaintes et les propos sur la difficulté de leurs choix abondent, mon expérience corrobore le constat d’Aurianne Stroude, qui, « malgré plusieurs années de recherche dans ce sens, [n’a] rencontré aucune personne ayant vécu une trajectoire de retour vers un mode de vie conventionnel » (2021 : 39), ce qui ne signifie pas, bien au contraire, l’absence d’échecs ou de recommencements : un maraîcher rencontré en était à sa troisième installation.

La combinaison chez ces personnes de pratiques de frugalité populaires et de valeurs écologistes fait que non seulement leur consommation totale diminue en suivant celle des revenus, mais qu’elle s’oriente vers des objets moins néfastes environnementalement. J’ai observé un sous-équipement très net en objets numériques (plusieurs préféraient un vieux téléphone cellulaire à un smartphone, les enfants n’avaient pas de téléphone jusqu’à un âge tardif – pour notre époque –, et il y avait une absence quasi générale de télévision et de tablette, quoique la présence d’un ordinateur portable fût la norme) et en électroménagers (surtout en habitat léger). Par contre, une part importante des revenus était consacrée à des achats alimentaires de qualité, par exemple pain ou viande biologique locale achetés à des voisins ou connaissances, et des courses faites dans une épicerie paysanne tenue par des amies ou dans la biocoop du bourg voisin malgré des revenus inférieurs au seuil de pauvreté, comme cela a été noté ailleurs (Snikersproge, 2022). Cela est loin de signifier un ascétisme des loisirs, quand les enfants disposent d’un terrain immense pour construire des cabanes ou jouer ensemble, ou bien quand une maraîchère fait le choix, par passion, de posséder des chevaux – nourris à l’herbe, donc peu coûteux – pour le plaisir de monter, ce qui correspond en contexte urbain à un loisir de luxe.

Pour autant, il ne s’agit peut-être pas du point principal. La focalisation de beaucoup d’analyses sur la consommation conduit souvent à marginaliser dans les évaluations de type bilan carbone les autres dimensions de l’activité économique des individus en tant que producteurs et épargnants, donc le type de société impliquée par un certain niveau de revenu. Comme on impute souvent l’empreinte carbone liée aux services publics et aux entreprises à chaque citoyen à égalité ou exclusivement aux consommateurs, on sous-estime l’empreinte carbone des plus riches, dont le niveau d’épargne est élevé ; or, l’activité si polluante des entreprises dépend d’un capital qui n’est que l’autre face de l’épargne. De même, l’impact écologique des activités menées en tant que producteur, dans l’activité professionnelle, est elle aussi beaucoup moins mise en évidence que celle de la consommation, conformément à une logique caractéristique de mise entre parenthèses de toute agentivité et responsabilité morale dans le contexte du travail (Dejour, 1998). En prenant en compte ces fils sociaux, le bilan carbone d’un riche « consomm’acteur » frugal sera alors largement le fait de toutes les activités polluantes financées par son épargne et auxquelles il contribue durant son travail. Alors que la « filière inversée » et la création des besoins par les industries ont été identifiées depuis Galbraith (1961), il est paradoxal de se focaliser sur la consommation en faisant comme si le donneur d’ordre était le consommateur et en oubliant l’actionnaire et le producteur.

À ce titre, c’est peut-être en s’extrayant largement du système productif marchand qu’elles n’alimentent ni par leur travail, ni par leur épargne et à peine par leur fiscalité que ces personnes contribuent le plus à réduire l’impact écologique inhérent au système industriel.

A contrario, par quels aspects ces choix de vie pourraient-ils aller à l’encontre de ces objectifs écologiques ?

L’éloge des modes de vie urbains denses contre un habitat rural souvent extensif porte sur deux points. Le premier, qui concerne l’emprise spatiale du bâti, peut être rapidement évacué : dans des communes de prédilection des alternatifs, souvent durement frappées par l’exode rural tout au long du siècle dernier, la revitalisation des campagnes se fait soit en reprenant ou en rénovant une construction ancienne, donc sans artificialisation nouvelle, soit pour les enquêtés les moins riches par un habitat léger réversible. Les villas neuves que j’ai pu croiser dans ces vallées étaient plutôt des résidences secondaires ou villages dortoirs d’urbains aisés.

Par contre, le second point, le recours à l’automobile, semble souvent bien être le talon d’Achille écologique de ces modes de vie. Les déplacements pour la vente des produits, pour mener les enfants à l’école, pour voir des amis au sein de réseaux d’entraide ou pour se rendre à l’hôpital dans une ville voisine se font majoritairement en voiture, même si le covoiturage, le vélo électrique, voire l’autostop, sont eux aussi souvent utilisés. Évaluer le volume de ces déplacements, comparer les kilométrages, prendre en compte à l’inverse la réduction d’autres déplacements (transports et logistique liés aux achats en supermarchés ; trajets ponctuels en avion, touristiques ou professionnels, extrêmement polluants) permise par ces contextes ruraux exigerait une étude quantitative complexe qui dépasse l’ambition de cet article.

On peut néanmoins remarquer que la majorité de ces déplacements automobiles ne sont pas des déplacements quotidiens de type domicile-travail ou de loisir, mais sont largement des déplacements contraints par la désertification rurale et sont souvent subis. Le démantèlement historique des petites lignes de chemin de fer et du réseau très fin de transports en commun de proximité – malles, voitures de poste, diligences puis services d’autobus qui reliaient par le passé les villages – ne laisse d’autres choix que l’automobile. Même dans leurs motifs, les trajets sont souvent contraints et liés à la fermeture des agences postales et des écoles de village, à l’éloignement des services publics légaux, à la formation de déserts médicaux qui contraignent parfois à faire des centaines de kilomètres pour un papier officiel ou un rendez-vous médical spécialisé. De fait, la poursuite du renouveau démographique rural pourrait diminuer, et non augmenter, de telles servitudes automobiles.

Un autre point vers lequel focalisent de nombreux débats à la fois dans les sphères politiques mais aussi dans le monde académique (Porcher, 2022) est celui de l’élevage et de la consommation de viande.

Quoique j’aie pu rencontrer certains néo-paysans végétariens, il a été plus fréquent de voir valoriser le fait d’abattre son propre animal, en se rattachant à une paysannerie fantasmée du passé : tuer le cochon et le préparer soi-même est ainsi symboliquement sur plusieurs lieux une étape importante dans la quête d’autonomie dans laquelle les néopaysans étaient engagés. J’ai participé à des rencontres-camping sur une ferme initiées dans un groupe Facebook consacré à l’autonomie, où le végétarisme et la sensibilité aux animaux des urbains présents ont pu être moqués à plusieurs reprises dans des remarques classiques d’un ethos populaire et viril du goût pour la viande.

Pour autant, non seulement la consommation effective de viande des enquêtés (j’ai pris en note systématiquement les menus des repas lors de mes séjours) était paradoxalement relativement faible, mais encore il s’agissait très largement d’élevage local et extensif.

Pour prendre l’exemple des menus observés sur une semaine dans un lieu collectif de maraîchage et petit élevage de pondeuses, seulement un pot de pâté de volailles (fait maison avec les poules trop âgées pour pondre) ouvert le mardi soir pour six convives, un peu de boudin en guise de bolognaise avec des pâtes le lendemain et quelques saucisses du cochon tué l’an passé pour recevoir des amis le dimanche, ce qui est peu de chose par rapport à la norme de la viande à chaque repas et guère plus que ce que certains revendiquent comme une alimentation « flexitarienne ». Le choix de produire soi-même ses produits carnés et de n’acheter sinon que des produits d’un élevage local et de qualité (onéreux), en conjonction avec le fait de ne disposer que de peu de moyens, conduit ainsi souvent concrètement à une alimentation pour partie autoproduite où dominent les salades, légumes et pommes de terre du potager et les pâtes et riz, principales denrées achetées à l’extérieur, généralement en gros, peu coûteuses. À ceci s’ajoute souvent, grâce aux quelques poules présentes presque partout, une abondance d’oeufs de la ponte quotidienne à écouler.

La sensibilité animaliste contemporaine et le clivage repéré par Stepanoff (2021 : 10) entre des animaux-matière enfermés et désocialisés et des animaux-enfants maintenus immatures et sursocialisés, auxquels on accorde des droits, une sensibilité, des soins, apparaissent ici moins marqués (une enfant s’écriait joyeusement « on a mangé Peggy, le cochon de Mathieu ! »), ce qui conduit à la présence de ce que Stepanoff repère comme étant ce qui trouble par excellence ce cadre dichotomique : la chasse. Il pouvait s’agir d’une tradition familiale mais aussi à deux reprises d’une pratique nouvelle recherchée pour elle-même (dont un cas de chasse à l’arc), rattachement nostalgique au monde rural traditionnel, référence au chasseur-cueilleur, à un idéal de l’animal sauvage libre comparé aux animaux d’élevage captifs – ce qui faisait office d’analogue à leur propre démarche de « libération » hors des carcans de la société.

Paradoxes et oppositions

Au-delà de la fausse évidence selon laquelle l’écologie serait avant tout une question de contrôle de soi, de surveillance, de restriction volontaire – ou imposée –, ni la « chasse au gaspi » des années 1970 ni l’insistance récurrente en période de crise sur les économies d’énergie n’ont empêché que se poursuive la croissance industrielle, et celle des pollutions.

De fait, penser la question de l’écologie dans les termes de la sobriété pose le problème de se démarquer de la mentalité ascétique à l’origine du capitalisme (M. Weber [1905], repris par l’ouvrage récent de Silvain Piron [2018]), toujours promue par des politiques néolibérales de compétitivité qui prônent l’austérité et sont enclines à demander toujours plus de sacrifices aux citoyens au nom de la grandeur de l’économie nationale et de son adaptation au contexte de menace de pénurie.

Il semble alors nécessaire de reprendre certaines des questions soulevées par George Bataille (1949) autour de la notion de dépense ou par Marshall Sahlins (1976), qui, notant l’échec de la voie consumériste vers la société d’abondance toujours repoussée (la France a connu hors inflation une croissance de son PIB réel de 360 % lors des 55 dernières années), décrit au contraire les sociétés de chasseurs-cueilleurs, malgré leur faiblesse technique et leur simplicité matérielle, comme les seules véritables sociétés d’abondance réalisées, dans lesquelles chacun peut faire et obtenir tout ce qui est nécessaire à la vie pour une modeste dépense de temps.

Ainsi, la simplicité quotidienne des lieux rencontrés s’accompagnait souvent de moments festifs très denses donnant lieu à des dépenses importantes, qui pouvaient culminer dans des fêtes annuelles organisées sur la ferme et invitant des centaines d’amis. Même si la vie sociale de vallées reculées a pu me paraître parfois surprenamment riche, la rareté relative des occasions festives et de loisir fait que lorsqu’une guinguette s’installe, on peut consentir à des dépenses sans commune mesure avec le quotidien pour manger, boire et s’amuser. La souplesse des contraintes du travail paysan permet aussi parfois des moments de détente inopinés, lorsque par exemple un paysan-boulanger quitte sa ferme sur un coup de tête pour passer trois jours dans un festival de musique trad.

Enquêteur issu du monde urbain, j’ai été confronté plusieurs fois à d’importants écarts entre mes représentations préalables de ce qu’était l’écologie et ce que je rencontrais à la campagne. Alors que je séjournais dans un collectif vivrier situé à flanc de montagne, à quarante minutes de voiture de piste du village le plus proche, le robinet de la cuisine était laissé ouvert toute la nuit, laissant l’eau couler. Conditionné depuis l’enfance, selon le mantra de l’écologie des « petits gestes » si souvent répété, à fermer le robinet en me brossant les dents, je ne pouvais manquer d’être mal à l’aise, pris de l’envie de couper ce jet d’eau. Or, l’eau provenait d’un captage bricolé dans le ruisseau un peu plus haut. Un tuyau prenait son origine dans un tambour de machine à laver immergé dans une vasque naturelle du ruisseau, renforcée d’un barrage de grosses pierres ; il fallait tous les quelques mois draguer la vasque à la pelle. L’eau était ensuite rejetée en dessous de la maison. Pour les douches et la vaisselle, un autre circuit débouchait dans une phytoépuration[7] ; les sanitaires étaient des toilettes sèches. Ce n’était donc rien d’autre qu’une dérivation du ruisseau. Voir instinctivement ce robinet ouvert comme un gaspillage m’a alors conduit dans une mise en abîme à voir toute cette eau du ruisseau coulant vainement vers la mer comme une immense débauche ; pourtant, ce sont bien les mégabassines et retenues de sport d’hiver qui menacent l’environnement.

Il y eut d’autres exemples d’un tel décalage où mes valeurs d’écologiste urbain éduqué à ne jamais laisser se perdre de nourriture et à finir son assiette se trouvaient en porte-à-faux au cours de l’enquête. Un maraîcher laissait pourrir plusieurs courges énormes faute de les avoir mangées, dans un cycle où elles retournaient enrichir la terre : « rien n’est gaspillé ici ». Avoir des poules ou des cochons à nourrir conduisait à ne pas avoir de scrupules à ne pas finir son assiette ou à jeter un fond de casserole : ce n’était pas un gaspillage alimentaire destiné à l’incinérateur mais cela serait toujours mangé.

La nature elle-même se montre souvent prodigue à l’excès, laissant ses fruits pourrir au sol, ses eaux couler et se déverser vainement dans la mer. De ce point de vue, l’écologie ne réside donc pas tant dans l’économie ou l’efficacité (caractéristiques du système industriel) que dans le fait de se réinscrire dans un cycle.

Autre contraste absolument flagrant : là où un certain imaginaire de la sobriété passe par le détachement des objets, le minimalisme et le désencombrement de son domicile, les lieux visités présentaient souvent un bric-à-brac important, en extérieur comme en intérieur (voir figures 2 et 3). Ce fatras était issu de « récups » diverses, ferrailles, vitres, anciennes portes, jusqu’aux objets les plus insolites : de gros filtres industriels destinés au rebus et récupérés parce que « cela pourrait servir ». Si ce fouillis, de tuyaux plastiques en piquets métalliques, ne colle pas avec les imaginaires d’une écologie bucolique, il s’agit en fait du contrecoup nécessaire de pratiques de réutilisation, de recyclage, de do it yourself, qui conduisent à récupérer parfois même dans les déchetteries des « déchets » produits par d’autres auxquels on pourrait trouver un usage futur : en témoigne l’ancien tambour de machine à laver utilisé comme filtre pour le captage de l’eau du ruisseau.

Figure 2

Figure 3

De fait, la netteté propre et le désencombrement zen des métropoles et de leurs intérieurs minimalistes est le corollaire d’un immense appareil industriel fonctionnant en flux tendu et où l’évacuation des déchets est prise en charge par une machinerie écologiquement très coûteuse : le traitement des déchets représente 5 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES) (Banque mondiale, 2018). Si les lieux étudiés peuvent sembler pour l’observateur extérieur ressembler à des décharges (comme les touristes occidentaux n’hésitent parfois pas à qualifier des villes du Sud global), c’est parce qu’ils s’inscrivent encore dans ces logiques de récupération (très différentes du recyclage industriel énergivore) antérieures à la « rupture métabolique » et à l’invention des déchets ultimes dont on ne sait que faire sinon les enterrer ou les incinérer, depuis à peine plus d’un siècle (Monsaingeon, 2017 ; Jarrige et Le Roux, 2017).

En plus de ces discordances, cette écologie locale s’oppose souvent dans les faits à l’écologie techniciste promue par l’État, dont l’impératif moral est d’éviter tout gaspillage et d’optimiser la production par l’efficacité industrielle. Tel que noté par Riesel et Semprun, certaines incitations institutionnelles au « rationnement nécessaire » sur fond de catastrophe ne visent pas tant à renoncer à un système destructeur de l’environnement qu’à faire accepter les « restrictions » et les « disciplines » « qui permettront, espère-t-on, de le perpétuer » (2008 : 34-35).

Ces contraintes suscitent souvent tout à la fois un certain ressentiment et une ironie qui contribue au désaveu plus général des politiques publiques et de l’espoir de changement institutionnel. Un premier exemple est la mise en place de la pastille Crit’Air, qui interdit de facto la circulation et le stationnement dans les centres-villes aux véhicules anciens, qu’elle stigmatise. Or, les véhicules des alternatifs sont presque toujours anciens ou achetés d’occasion, avec des logiques d’entretien et de réparation qui s’inscrivent aussi bien dans l’idéal d’une réappropriation des savoir-faire liés au monde matériel que dans des objectifs d’économie financière, mais aussi dans une perspective écologiste de décroissance, en utilisant jusqu’au bout des véhicules qui deviennent peu à peu des épaves (dans le cas le plus extrême, une jeune femme devait, pour démarrer, effectuer manuellement une opération sous le capot). Cela suscitait de la part des enquêtés des critiques acerbes sur le fait que des SUV équipés de pots catalytiques modernes, qui consomment bien plus de pétrole (donc émettent plus de GES) que leurs petites voitures des années 1990-2000 et alimentent une industrie polluante de l’automobile neuve obtiennent pour leur part le sésame urbain. Une telle mesure renforce ainsi l’idée d’une ségrégation ville/campagne.

Pour ceux dont la pratique agricole est professionnelle et qui tentent d’obtenir les subventions publiques dont profitent largement leurs concurrents plus intensifs, les mesures de la « nouvelle PAC » (Politique agricole commune européenne), pensées pour mieux intégrer les préoccupations agri-environnementales, ont pu paradoxalement devenir cauchemardesques. Des maraîchers de petite surface doivent rentrer sur un portail en ligne, dans un logiciel de système d’information géographique, des polygones correspondant à chacune de leurs parcelles et cultures, avec une typologie extrêmement précise (qui distingue par exemple la nature des arbres d’un verger ou chaque légume pris séparément). J’ai pu voir une maraîchère qui, ayant emprunté mon ordinateur portable – son vieux smartphone ne lui permettant pas une saisie assez précise – et utilisant un « partage de connexion » dans sa yourte -, se trouvait face à des dilemmes pour déclarer ses planches de culture dans lesquelles elle procédait à des mélanges d’espèces différentes mutuellement bénéfiques, ou simplement juxtaposait sur la même planche salades et pomme de terres. De même, elle a dû choisir au hasard de déclarer comme pommiers la dizaine de fruitiers différents de son petit verger. Or, comme les données déclarées sont vérifiées par imagerie satellite, un autre maraîcher voisin a subi des mésaventures. Il avait sur une parcelle maraîchère des arbres fruitiers parsemés çà et là (ce qui est conforme aux principes de l’agroforesterie comme aux trames de continuité écologique favorables à la biodiversité). Les surfaces des feuillages de chacun de ses arbres lui ont alors été décomptés lors de la vérification sur image satellite, ce qui a fortement réduit la surface administrative de sa parcelle maraîchère donnant droit à subvention.

Un autre exemple de l’inadéquation de telles mesures m’a été rapporté par des éleveurs caprins de petite échelle auxquels les certificateurs bio avaient reproché d’avoir des poules non certifiées (parce que destinées à la consommation familiale) en contact avec les chèvres certifiées. Ils leur avaient répondu avec ironie : « Mais quand les chèvres rencontrent des chevreuils en montagne, il ne sont pas certifiés non plus ? » La certification biologique, pensée comme critère écologique, peut ainsi heurter les pratiques d’autoproduction et de subsistance. Il en est de même de réglementations d’hygiène calibrées pour l’industrie qui rendent difficile la transformation fromagère et excluent nombre de méthodes traditionnelles, comme l’usage de récipients en terre cuite, qui doivent être remplacés par du plastique ou de l’inox.

Conclusion

En arrière-plan de ce travail s’opposent deux écologies. D’une part, une écologie écomoderniste, qui, même lorsqu’elle cesse d’être triomphante et, de façon minoritaire, prend le tournant de la décroissance, conserve sa croyance dans les vertus de l’efficacité, de la technique, de l’organisation pour prôner des solutions low tech ingénieuses et un surcroît d’administration, de planification ou de rationnement. D’autre part, une écologie sociale et politique d’inspiration libertaire, ancrée dans la perspective de la subsistance (Pruvost, 2021 : chapitre 3), qui envisage avant tout un changement de société et de rapport au monde et met en avant les questions de sortie de l’économisme, de changement profond du rapport à la technique et de critique culturelle de l’hubris moderne et de la rationalisation (Carbou, 2021).

À l’issue de cet article, il ne s’agit donc pas tant, comme son titre pourrait le suggérer, de prendre position dans une querelle de mots pour l’usage de tel ou tel synonyme approximatif (simplicité volontaire, frugalité, sobriété), mais de s’intéresser plus à ce qu’ils désignent qu’à ce qu’ils connotent. Si l’on pourvoit nous-mêmes à nos propres besoins, les limites de nos capacités posent des bornes immanentes à l’escalade des désirs, mieux qu’un rationnement imposé (Berlan, 2021). Des modes de vie moins dispendieux ne peuvent résulter d’ajustements et de restrictions à la marge, qui sont du reste largement rejetés par l’opinion publique, mais ne peuvent advenir que par une rupture concernant l’organisation sociale dans son ensemble.

Comme, à l’inverse, dans notre société,

le souci de l’environnement semble être à la fois partout et nulle part, produisant un sentiment de saturation chez bien des gens, [et que l]e malaise s’accentue encore quand ce prétendu souci est invoqué pour justifier des dispositifs réglementaire compliquant la vie quotidienne des populations, en particulier des moins favorisées, pour un résultat environnemental dérisoire,

Berlan, Carbou et Teulières, 2022

on voit l’importance d’une écologie populaire (Ariès, 2015) et des perspectives de la subsistance. Il s’agit notamment de s’appuyer sur des « manières de vivre vécues positivement » associant loisirs de proximité, potager et entraide loin d’une écologie moralisatrice (Faburel et al., 2021 : 136).

Sans cela, le risque est d’accentuer l’hostilité d’une frange des classes populaires, notamment rurales, pour l’écologie. Que ce soit auprès des personnes chez qui j’ai enquêté les plus ancrées dans les classes populaires et les plus éloignées de la socialisation politique militante urbaine, ou bien de la part le plus souvent de voisins, agriculteurs ou de catégories populaires rurales, j’ai entendu à plusieurs reprises l’usage du terme générique « les écologistes » pour désigner les citadins lointains et « hors sol » qui leur imposent des contraintes légales, qu’il s’agisse de normes européennes, de décrets du ministère de l’Agriculture ou de règlements des parcs nationaux. Ils ont alors beau jeu d’ironiser sur les centaines de rotations en hélicoptères pour construire un refuge d’un parc national qui leur interdit de petites pratiques traditionnelles de chasse ou de cueillette pour les uns, ou sur la bétonisation autorisée par des règles d’urbanisme qui leur interdisent les habitats légers pour les autres. Si certains thèmes focalisent ces critiques, par exemple la question du loup, qui est souvent devenue là où je séjournais le symbole d’un conflit culturel bien au-delà des éleveurs effectivement concernés par le problème de la prédation (j’ai croisé des éleveurs très remontés qui reconnaissaient n’avoir jamais subi d’attaque), cette hostilité est bien plus large et concerne largement un écologisme d’État culpabilisant en complète inadéquation avec des modes de vie populaires ruraux traditionnels ou réinventés, pourtant bien plus écologiques que ceux des urbains aisés, même engagés pour l’environnement (Ariès, 2015).

Dans une société où l’insatisfaction devant les formes du travail et de la vie est diffuse, l’étude de ces modes de vie et leur insistance sur le rejet de la subordination salariée, sur le « choix », la liberté, la « belle vie », peut alors servir d’inspiration à un écologisme à bout de souffle pour avoir suivi la pente technologique et bureaucratique de l’efficacité et du contrôle, afin de concevoir une décroissance passant par des transformations positives de l’existence.

Parties annexes

Annexe

Notes

-

[1]

Volontariat agricole permettant d’aider quelques heures par jour contre le gîte et le couvert, par le biais de l’organisme Worldwide Opportunities on Organic Farms (WWOOF).

-

[2]

Déjà Sidney Mintz (1985) note la nécessité, pour tenir les cadences de travail, d’un apport calorique en sucre dans l’industrialisation britannique, de même que Mumford (1973) souligne le rôle méconnu de drogues et excitants divers : café, thé, chocolat, tabac – on pourrait ajouter cocaïne – dans l’ardeur au travail et la productivité occidentale.

-

[3]

Il s’agit d’un collectif de deux familles.

-

[4]

Les prénoms ont été modifiés.

-

[5]

Identifié à propos de la consommation britannique croissante de charbon malgré des moteurs à vapeur plus économes par l’économiste William Stanley Jevons, l’effet rebond désigne le fait qu’une meilleure efficacité d’un procédé dans l’usage d’une ressource conduit, en baissant son coût, à un rebond de la demande qui augmente l’usage total de ladite ressource.

-

[6]

S’il n’est pas nécessaire, à ce niveau, d’entrer dans une discussion d’éthique environnementale sur les justifications de la valeur donnée à la nature, un tel cadre s’inscrit davantage dans une éthique anthropocentrique, écocentrique ou pragmatique que dans celle d’éthiques biocentriques ou pathocentriques (Larrère, 2010).

-

[7]

Dispositif d’épuration de l’eau utilisant les propriétés filtrantes des racines de végétaux.

Bibliographie

- Ariès, Paul. 2015. Écologie et culture populaire. Paris, Utopia.

- Autard, Jean. 2018. « La décroissance comme humanisme », Prémices, 2 : 186-203.

- Banque mondiale. 2018 (20 septembre). Communiqué de presse. https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2018/09/20/global-waste-to-grow-by-70-percent-by-2050-unless-urgent-action-is-taken-world-bank-report. Page consultée le 9 octobre 2024.

- Bataille, George. 1949. La part maudite. Paris, Les éditions de minuit.

- Berlan, Aurélien. 2021. Terre et liberté. Saint-Michel-de-Vax, La Lenteur.

- Berlan, Aurélien, Guillaume Carbou et Laure Teulières (dir). 2022. Greenwashing. Manuel pour dépolluer le débat public. Paris, Éditions du Seuil.

- Carbou, Guillaume. 2021. « L’écologie politique, repères pour une cartographie ». L’économie politique, 90 : 36-47.Dejours, Christophe. 1998. Souffrance en France. La banalisation de l’injustice sociale. Paris, Éditions du Seuil.

- Deléage, Estelle. 2023. Paysans alternatifs, semeurs d’avenir. Bordeaux, Le bord de l’eau.

- Faburel, Guillaume, Maële Giard, Mathilde Girault et Ewa Chuecos. 2021. « L’imaginaire écologique des Gilets jaunes. Entre écologie populaire et écologie relationnelle », Écologie & politique, 62, 1 : 127-142.

- Galbraith, John Kenneth. 1968 (1958). L’ère de l’opulence. Paris, Calmann-Lévy.

- Jarrige, François et Thomas Le Roux. 2017. La contamination du monde. Une histoire des pollutions à l’âge industriel. Paris, Éditions du Seuil.

- Larrère, Catherine. 2010. « Les éthiques environnementales », Natures Sciences Sociétés, 18 : 405-413.

- Marty, Laurence. 2013. Redéfinir l’espace des possibles, mémoire de M1, EHESS-ENS.

- Mintz, Sidney W. 2014 (1985). La douceur et le pouvoir. La place du sucre dans l’histoire moderne. Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles.

- Monsaingeon, Baptiste. 2017. Homo detritus. Critique de la société du déchet. Paris, Éditions du Seuil.

- Mumford, Lewis. 1973. Le mythe de la machine. Paris, Fayard.

- Paugam, Serge. 2005. Les formes élémentaires de la pauvreté. Paris, Presses universitaires de France.

- Piron, Sylvain. 2018. L’occupation du monde. Bruxelles, Zones sensibles.

- Porcher, Jocelyne (dir.). 2022. Dossier thématique : « Un monde végane », Études rurales, 210. https://doi.org/10.4000/etudesrurales.29612.

- Pruvost, Geneviève. 2015. « Faire village autrement, Des communautés introuvables aux réseaux d’habitats légers », Socio-anthropologie, 132 : 21-39.

- Pruvost, Geneviève. 2021. Quotidien politique. Paris, La Découverte.

- Riesel, René et Jaime Semprun. 2008. Catastrophisme, administration du désastre et soumission durable. Paris, Éditions de l’Encyclopédie des nuisances.

- Sahlins, Marshall. 1976. Âge de pierre, âge d’abondance. L’économie des sociétés primitives. Paris, Gallimard.

- Sallustio, Madeleine. 2022. À la recherche de l’écologie temporelle. Vivre des temps libérés dans les collectifs néo-paysans autogérés. Rennes, Presses universitaires de Rennes.

- Sinaï, Agnès et Mathilde Szuba. 2017. Gouverner la décroissance. Politiques de l’anthropocène III. Paris, Presses de Sciences Po.

- Snikersproge, Ieva. 2022. « Capitalism, Subsistence Farming, and the (New) Peasantries from the Perspective of the French Neorural Movement », Culture, Agriculture, Food and Environment, 44 : 53-62.

- Stépanoff, Charles. 2021. L’animal et la mort. Chasse, modernité et crise du sauvage. Paris, La Découverte.

- Stroude, Aurianne. 2021. Vivre plus simplement. Analyse sociologique de la distanciation normative. Québec, Presses de l’Université Laval.

- Tchayanov, Alexandre. 1990 [1924)]. L’organisation de l’économie paysanne. Paris, Libraire du regard.

- Weber, Florence. 1989. Le travail à-côté. Étude d’ethnographie ouvrière. Paris, EMESS et INRA.

- Weber, Max. 2004 (1905). L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme. Paris, Gallimard.

Liste des figures

Figure 1

Figure 2

Figure 3