Résumés

Résumé

Depuis plus de trente ans, la science et les techniques doivent faire face à la critique de la « religion du progrès », qui postule l’articulation entre progrès scientifique et progrès social. Dans le même mouvement, les sciences de la nature ont été l’objet d’une « mise en crise » par les sciences sociales, dans leur régime de savoir et de vérité. D’un autre côté, il est demandé à la culture scientifique et technique de participer à la « mise en culture de la science ». Cet article s’interroge, du point de vue des sciences de la communication, sur le statut et la nature des médiations à l’oeuvre dans les discours et les dispositifs de mise en scène de l’activité scientifique.

Abstract

For more than thirty years science and technique have faced criticism of the “religion of progress,” that suggests a link between scientific advances and social progress. In these years and within the social sciences’ system of knowledge and truth the natural sciences were described as being in crisis. At the same time, scientific and technical culture was called on to participate in “making science cultural.” This article queries, from the perspective of communications sciences, the status and the nature of mediations at work in the discourse and mechanisms of this framing of scientific activity.

Corps de l’article

Les sciences analytiques et empiriques, c’est-à-dire les sciences de la nature, sont trop souvent désignées par la métaphore de « sciences dures » (hard sciences), comme s’il fallait signifier par là qu’elles résistent à toute analyse critique relevant d’un point de vue extérieur à leur objet « purement scientifique ». Interroger le statut et la place de ces sciences dans la représentation du monde du point de vue des sciences molles (soft sciences), c’est-à-dire des sciences historiques et herméneutiques, présente au moins deux intérêts. Le premier est de mettre en évidence la pluralité nécessaire des points de vue pour rendre compte de la responsabilité humaine dans la compréhension du monde (objectif, social, imaginaire) et sa transformation. Le second est de montrer que « sciences dures » et « sciences molles » n’ont jamais un rapport immédiat et direct avec les objets réels qu’elles examinent. Les unes comme les autres ont besoin de médiations, tout simplement parce qu’elles relèvent d’un travail de l’esprit qui ne se réalise que par le biais du langage naturel et artificiel et des formes symboliques forgées par la culture.

Les sciences de la nature sont, depuis les années 1970, l’objet d’un questionnement relatif aux rapports avec la société qui les produit, les mobilise dans des perspectives de valorisation et d’application techniques et, enfin, les confronte aux attentes ou aux inquiétudes des publics. Ces sciences sont soumises à de multiples médiations dans la sphère publique, celles-ci mettent en relation acteurs scientifiques, pouvoirs politiques et publics, selon de nombreux dispositifs institutionnels ou non. Ces médiations, au-delà des expositions scientifiques, s’expliquent par la nécessité pour les institutions scientifiques de faire connaître leurs travaux auprès des publics diversifiés, de participer à des campagnes de communication au service des causes nationales à propos de la santé, de l’état de la planète, de la destruction des déchets, etc. Sommées d’intervenir dans le champ social, économique et sociétal, ces institutions sont confrontées à des stratégies d’images pour justifier leur existence et construire leur identité. Il me paraît indiscutable que la multiplication de ces médiations scientifiques est due à la perte de confiance dans le caractère intrinsèquement progressiste de la science. L’implication de cette dernière dans un espace qui déborde son domaine de légitimité est l’objet de controverses en raison du « discours de la promesse » que les sciences ont suscité, dans la seconde partie du XXe siècle. En premier lieu, à partir du discours sur la maîtrise de l’énergie nucléaire, dans les années 1960, prolongé, au début des années 2000, par les discours sur les nanosciences et nanotechnologies (Caune, 2006b). Ce qui est en jeu, concerne le rapport entre, d’une part, les scientifiques et leurs énoncés purement « scientifiques » et, d’autre part, les questions qu’ils qualifient de « non scientifiques ».

L’objectif de cet article est de montrer pourquoi et comment la thématique de la médiation apparaît dans les discours relatifs aux sciences, à leur diffusion dans l’espace public et à leurs applications techniques dans une société où elles sont considérées comme une force productive et un moteur du développement économique. Mon hypothèse première sera de considérer la notion de la médiation, notion fondamentale et complexe qui régit les rapports de l’homme au monde objectif, social et imaginaire, comme thématique émergente et opératoire, lorsque les normes d’une pratique sociale deviennent l’objet de soupçon et de contestation (Caune, 1999). Le recours à des médiations s’impose d’autant plus que la pratique sociale concernée se trouve dans l’obligation d’améliorer ses conditions d’acceptabilité ; il en va ainsi des applications des sciences et des techniques dans les domaines qui sont porteurs de risques socialement reconnus (Beck, 2001).

La médiation, par l’accent porté sur la prise de parole, les conditions de l’énonciation, le rapport au contexte vaut alors comme un processus susceptible de renouer les liens perdus, de retisser la trame des rapports des personnes avec l’institution en crise. L’existence de ces médiations interdit de concevoir les sciences et des techniques comme lieux de discours autonomes dont les liens avec le social, le politique et l’économique seraient purement contingents (Stengers, 2006 : 21). J’illustrerai la médiation scientifique, comme situation et dispositif, du point de vue des sciences de l’information et de la communication (SIC), à partir de deux domaines : les discours scientifiques et les expositions scientifiques.

Le point de vue des sciences de l’information et de la communication

L’épistémologie et la sociologie des sciences contemporaines ont porté de rudes coups à la thèse de la rupture entre « l’air de la science » et « l’air de la culture ». Les sciences du langage, en particulier, ont dévoilé le caractère normatif du discours de la science. Avec le tournant linguistique pris par les sciences humaines, elles ont mis en évidence la coupure entre les mots et les choses, la théorie et les faits, la prédiction et l’expérimentation. Que le processus des sciences de la nature soit une « construction » n’empêche pas que le produit de ce processus, ce qu’on appelle les faits scientifiques, soit partie intégrante de la réalité. Cela ne signifie pas, pour autant, que le monde physique soit structuré en « faits » : cette affirmation n’est pas une hypothèse scientifique, mais une conception métaphysique (Hacking, 2001). Nous n’échapperons pas à la métaphysique, et nous l’assumerons, si nous voulons nous interroger sur les discours – les énoncés et leurs conditions d’énonciation – qui traitent de la connaissance du monde physique et vivant. La raison de cet ancrage est profonde. Ces discours s’inscrivent dans une tradition philosophique dans laquelle la métaphysique joue un rôle de référence. Il est une autre raison qui tient à la nature même du discours fait de signes et d’énoncés, d’entités sémiotiques et sémantiques, dont la « construction » – la composition – relève d’une rhétorique qui fait une large place à la métaphore. Celle-ci se définit dans un réseau conceptuel où apparaissent les notions de mimésis, signe, logos, physis, etc., dans lequel la philosophie s’est constituée. La métaphore comme figure, mais aussi comme pensée analogique, est centrale, aussi bien dans le discours des sciences que dans celui qui le met à la question. Une grande partie du discours sur la « construction » des sciences est fondée sur un jeu métaphorique qui, selon le mot de Derrida, est l’objet d’une « usure » (Derrida, 1972 : 256). Par effacement, la force métaphorique qui fait passer du sensible à l’abstraction s’est émoussée. La métaphore est à l’oeuvre, aussi bien dans les discours que dans les dispositifs de médiation ; elle articule implicitement les relations analogiques entre l’idée et la chose.

Cet ancrage disciplinaire posé, je chercherai à montrer comment « la mise en culture de la science » est devenue une exigence [1]. Cette mise en culture consiste à relier, par le biais des pratiques sociales, l’insertion des savoirs et des conditions de la connaissance aux processus de formation et d’expression des personnes. Cette mise en culture, opérée par de multiples médiations, doit permettre, à la fois l’appropriation de la science par « l’homme sans qualités » et la mise en débat, non des résultats de la science, mais de ses ambitions et des moyens qu’elle se donne pour intervenir dans le champ social. Enfin, cette mise en culture doit contribuer à la construction de la trame des liens symboliques dans la Cité. Ce projet, vingt ans plus tard, reste largement en friche.

L’inscription des discours et des pratiques scientifiques dans les noeuds et les linéaments du social oblige à considérer à nouveaux frais la notion de culture scientifique et technique (CST). Celle-ci ne peut se limiter à produire les conditions de diffusion des discours scientifiques, pas plus qu’à les légitimer auprès d’un public supposé « ignorant ».

Le point de vue culturel de la communication

Les SIC peuvent être mises à l’épreuve pour décrire et offrir des modèles de compréhension des phénomènes culturels, en particulier lorsqu’ils émergent dans la sphère publique, comme c’est le cas avec les différentes formes de diffusion des sciences et des techniques. Les SIC peuvent fournir de nombreux outils pour l’appréhension de la culture comme un ordre social qui fait appel à l’attente plus qu’à la contrainte et qui modèle l’univers de significations que chacun peut se construire à la faveur des ses relations avec autrui. Sur un autre plan, les SIC, par leur dimension interdisciplinaire, sont susceptibles de montrer que les processus de communication ne sont jamais entièrement déterminés par les supports et les techniques ; leur performativité résulte de conditions culturelles d’attentes et d’appropriation dans lesquelles la subjectivité, la motivation, les relations de pouvoir conditionnent les usages.

J’aborderai les médiations scientifiques à partir d’une approche communicationnelle qui met l’accent sur ce que James Carey appelle le point de vue « rituel » qui renvoie bien évidemment à une dimension étymologique du terme de communication : celle-ci met en évidence l’idée de partage (Carey, 1989). Ce point de vue, que je qualifierai de « culturel », vise à organiser le processus de partage de la croyance, comme de la connaissance. Il conçoit la communication comme la construction et le maintien d’un ordre signifiant sur le plan culturel qui se réalise dans la transmission de l’expérience humaine dans la diversité des temps : historique, social, culturel, technique. Cette approche privilégie donc les processus symboliques qui projettent les idéaux de la communauté et les incorpore sous des formes matérielles et artificielles : théâtre, cérémonie, récit, exposition, etc. Ce point de vue de la communication est loin d’être dominant dans l’étude des médias. Selon Carey, le désintérêt de la pensée américaine vis-à-vis de l’idée de culture, dans la conception dominante de la communication, serait le fait, entre autres, d’un individualisme obsessionnel qui donne à la vie psychologique une dimension primordiale, et d’une séparation entre science et culture : la science produisant la vérité, alors que la culture relèverait de l’erreur ethnocentrique.

L’horizon d’attentes des pratiques scientifiques

Les médiations mettent en oeuvre des faits de parole, c’est-à-dire des actes qui visent à affecter le récepteur, à construire avec lui une relation dans l’instance du présent. Cette relation est fondée sur une expérience vécue qui fait appel à l’intelligibilité et à la sensibilité dans un contexte de réception en quelque sorte transsubjectif, dans la mesure où il est commun au producteur de l’acte de parole et au récepteur (Caune, 1999). Ce cadre de fonctionnement peut être considéré comme un horizon d’attentes, pour reprendre un concept kantien, reformulé par Hans Robert Jauss à propos de la réception esthétique (Jauss, 1990). Ce cadre n’est en rien un système préconstruit qui s’imposerait à tous : il est le produit de sensibilités et de comportements, de perception propre à une communauté culturelle, qui se comprend à partir de trois facteurs. Le premier concerne l’expérience que le public a du domaine ou du genre considéré, ici l’activité scientifique telle qu’elle est présentée dans les institutions scolaires, les médias, les dispositifs de communication institutionnelle. Le deuxième est relatif aux codes, aux thématiques et aux formes que prend l’activité. Enfin le troisième facteur est constitué par la frontière mouvante entre le monde imaginaire qui se formule à partir des thématiques scientifiques dans la réalité littéraire, cinématographie et médiatique et le monde des pratiques quotidiennes. L’exemple de la cybernétique définie comme la science qui gouverne les rapports entre un système et son environnement peut illustrer l’horizon d’attente des années 1950. L’expérience est, dans ce cas, donnée par les mécanismes asservis, guidés par un programme. Les thématiques se retrouvent dans l’idée que tout peut-être quantifié, réduit à une suite de chiffres. Enfin, pour ce qui est de la frontière entre l’imaginaire et le réel, elle est tracée par l’intelligence artificielle (IA) qui permet au robot, à l’ordinateur de vaincre l’homme aux échecs et plus généralement d’imaginer une société dans laquelle les tâches de production et de conception seraient effectuées par la convergence de l’informatique, de la télédistribution et de l’audiovisuel. L’intérêt de faire référence à l’horizon d’attentes de la science et de la technique est d’examiner les effets de la médiation non pas en fonction d’un contenu ou d’une finalité annoncée, mais en fonction d’une expérience intelligible et sensible du récepteur.

Progrès scientifique et progrès social

Aujourd’hui, l’activité scientifique est en profonde transformation. D’abord, en raison de l’extension du domaine dans lequel les sciences et les techniques se diffusent dans la société. Depuis plus de 30 ans, en France et dans le monde occidental industrialisé, des manifestations, des stratégies, des politiques se sont développées autour des questions relatives à l’intégration sociale des sciences et des techniques. En relation, mais aussi en rupture, avec le secteur de l’enseignement, diverses institutions cherchent à toucher des publics divers. Elles ont contribué à construire un domaine structuré par plusieurs processus : de diffusion des connaissances scientifiques ; de muséalisation d’objets d’investigation nés dans les laboratoires ; d’exposition et de médiation des technologies. Ce domaine conjugue de nombreux discours entrecroisés qui mêlent des points de vue disciplinaires différents (épistémologie, philosophie et histoire des sciences, sociologie de l’innovation, sciences de l’information et de la communication…). Par le biais de la sensibilisation à la science et de la valorisation des carrières scientifiques, ce domaine, et les discours qui le structurent et le légitiment, n’ont pas seulement le développement industriel et économique pour objectif. Une certaine expérience du monde social vécu, c’est-à-dire des rapports des individus au travail, à la santé, au loisir et au développement personnel est concernée.

En second lieu, les normes d’appréciation et la place de l’activité scientifique dans le champ de la culture se sont modifiées. En une cinquantaine d’années, la conception de la culture scientifique, tout comme son image dans l’opinion, a profondément changé (Caune, 2006a). À la fin des années 1950, C. P. Snow mettait en évidence le fossé d’incompréhension entre deux cultures : celle des scientifiques et celle des littéraires (Snow, 1968). À ses yeux, la culture scientifique, produit de la révolution scientifique née au XIXe siècle et développée au XXe, était susceptible d’apporter un enrichissement éthique à la société. Au contraire de la culture littéraire, tournée vers le passé et profondément pessimiste sur le sens de l’histoire, la culture scientifique serait portée par l’optimisme de la volonté.

À la fin des années 1960 émergent des thèmes qui sapent les fondements de l’articulation déterministe entre le progrès des connaissances scientifiques et le progrès social. Le discours critique se focalise sur les dimensions instrumentale et idéologique prises par la science et les techniques. La dénonciation des effets de la science, dans sa soumission aux logiques économiques et politiques, se situe dans le prolongement des ruptures de 1968 qui traversent le monde occidental. Un des thèmes les plus visibles est celui qui affirme que « la science n’est plus et ne peut plus jamais redevenir l’affaire des seuls hommes de science » (Lévy-Leblond et Jaubert, 1975).

La mise en crise du discours de la science

Les sciences proposent un savoir sur les « choses » du monde ; ces savoirs sont une représentation du monde, à côté d’autres représentations, qui sont tout aussi efficientes dans le monde social : celles de l’art, des humanités, du politique, de l’expérience pratique. À partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, la science s’est construite dans le contexte du développement de la société industrielle. Les sciences ne sont pas seules à être soumises à la compréhension de leur nature, de leur histoire et de leur sens ; il en va de même des techniques. Ces dernières, dont l’articulation avec les sciences de la nature est de plus en plus marquée, sont aussi des dispositifs de médiation d’une société de la connaissance, à l’ordre du jour depuis que les techniques d’information et de communication se sont diffusées en liaison avec les industries du contenu.

Les pratiques scientifiques et les discours qui les accompagnent sont à examiner dans le cadre d’une société qui soumet la science et la technique à une double pression. D’un côté, la science fondamentale est sollicitée pour valoriser les acquis de la recherche dans des applications industrielles, d’un autre côté, les technologies sont tirées par le marché, et ce, dans les domaines les plus divers de la vie quotidienne. La science et les techniques ne sont plus considérées comme elles l’étaient dans le prolongement de la philosophie des Lumières : instruments d’un progrès qui conduit inéluctablement au progrès social et moral. Une certaine vision positiviste de la science a montré ses limites.

Une contestation de la religion du progrès

Depuis les années 1960, la société est parcourue par une critique de la « religion du progrès » : « les attentes eschatologiques qui nourrissaient hier la foi dans le progrès ont laissé la place au doute et au scepticisme » (Klein, 2003). Les Trente Glorieuses avaient construit une rationalité visant à articuler développement culturel et développement technique. Il est clair que l’idée de progrès – comme promesse de bonheur, plus immédiate ou opérationnelle que celle annoncée par l’art – n’a plus la force de séduction et de mobilisation qu’elle avait encore dans les années 1980. En tout état de cause, des réactions de défiance ou de méfiance se sont emparées de l’opinion publique, telle qu’elle peut être évaluée par les enquêtes, et ce, malgré les politiques publiques développées autour de la culture scientifique et technique, ces vingt dernières années.

Au début des années 1970, Jürgen Habermas signalait que » l’apparition de la recherche industrielle à une grande échelle, science, technique et mise en valeur industrielle se sont intégrées en un seul et même système » (Habermas, 1973 : 43). Il critiquait la conscience technocratique, pour laquelle, il n’y a jamais d’autres problèmes que ceux auxquels la science et la technique finissent par trouver des solutions. L’articulation des sciences, des techniques et du développement industriel ont fait émerger de nouvelles questions. Chercheurs, directeurs de laboratoires, industriels, responsables politiques, impliqués dans les réseaux de recherche et développement sont associés de telle manière que les technosciences sont immergées dans un milieu socio-économique. Les frontières entre recherche fondamentale et recherche appliquée finissent alors par se brouiller et les médiations entre elles deviennent floues. Malgré le caractère parfois dépréciatif et polémique de l’expression « technoscience », celle-ci rend compte, d’une part, de l’enchevêtrement de la science et de la technique et, d’autre part, de la relation de ces dernières avec le processus d’industrialisation. L’ambition qui réactualise la conception de Bacon, qui voyait dans la science un outil pour comprendre et agir sur la nature, modifie à la fois le statut de la science et sa responsabilité ; elle génère des exigences qui se concrétisent dans de nouveaux dispositifs de médiation, ceux développés par les procédures de délibération citoyenne (Callon, Lascoumes et Barthe, 2001).

La thématique de la médiation culturelle

La médiation culturelle semble trouver sa raison d’être dans la mise en relation d’activités sociales séparées. La distinction et la légitimation des pratiques sociales qui fondaient l’organisation et les valeurs de la société moderne ont été, dans le dernier quart du XXe siècle, contestées. Aujourd’hui, il s’agit moins d’assigner une place à chacun dans le système travail/loisir/culture que de permettre à chacun de se construire comme sujet et comme membre de collectivités multiples, à travers des expériences et des activités reconnues dans leurs logiques et leurs aspirations.

Une partie des discours sur les médiations culturelles doit être repensée. En effet, dans le phénomène de médiation, se construisent des relations entre des espaces distincts : si les frontières se modifient et si les espaces s’interpénètrent, les processus qui les mettent en contact et les relient deviennent non pertinents. Un des objectifs de l’action culturelle conduite par les pouvoirs publics, à partir des années 1960, était de promouvoir les médiations entre deux types de progrès : le progrès technique, le progrès culturel. Aujourd’hui, le développement et l’insertion diversifiée dans le social des techniques de l’informatique, de l’audiovisuel et des télécommunications contribuent à déplacer les frontières : celles de la culture et de la technique, celles des activités privées et publiques. Pourtant, les espaces de production et de circulation de la parole des sujets sont de plus en plus réduits et fragmentés.

Paradigme du modèle/ paradigme du point de vue

Dans un travail précédent consacré à la médiation, j’avais opposé le paradigme de la modélisation à celui du point de vue (Caune, 1999). Le paradigme de la modélisation relève d’une rationalité du calcul et de la prévision qui privilégie les manipulations et le jeu sur les énoncés. Il met en oeuvre une raison technique ; il prolonge le positivisme qui considère les faits sociaux comme des choses. Ce paradigme correspond à une conscience technocratique qui ne prend pas en compte les résistances ou les initiatives sociales qui viennent s’interposer dans la mise en oeuvre des actions des institutions. Le paradigme du point de vue, lui, se structure autour d’une perspective et d’une prospective autres : il prend en compte la subjectivité de la personne. La perspective – la vision théorique – est donnée par les disciplines des sciences humaines qui réintroduisent la primauté du sujet de parole et de son activité communicationnelle, définie comme interaction réalisée par la médiation des productions symboliques. La prospective, elle, est orientée par une intentionnalité et une volonté individuelle ou collective. Ce paradigme relatif à la compréhension du monde social prend nécessairement en compte la singularité de la personne dans la relation vivante qu’elle établit avec autrui, dans un contexte socio-économique et culturel. Pour ce point de vue, perspective et prospective sont orientées par la rationalité de l’énonciation – l’acte de parole du sujet – et la cohérence de la représentation qu’il se fait de sa relation aux autres. Ce paradigme prend en compte l’intersubjectivité et élargit le concept de Raison en y intégrant l’interaction et la sensibilité.

Les caractéristiques de la médiation

Envisagée comme un processus qui refuse la séparation objet-sujet, la médiation de la culture ne vaut que dans le jeu entre la rationalité de l’objet et la sensibilité du sujet. Dans l’écart entre sujet et objet se développent la liberté et la subjectivité de la personne. Que ce soit à propos du langage, du sujet et de son intervention dans le monde social, la médiation, comme notion et processus, est en rupture avec la pensée duelle qui oppose sensible et intelligible, individu et société, forme et contenu, essence et substance, mot et chose, sujet et objet… La médiation procède par contact et lien. Le contact envisagé non comme fusion ou juxtaposition de sensibilités, mais au contraire comme ce qui permet d’établir une proximité, tout en maintenant la distance. Le lien considéré comme le fondement même de l’analyse sociologique, dans la mesure où les individus participent d’une collectivité, d’une part, en nouant entre eux des liens matériels, symboliques et imaginaires et, d’autre part, en étant déterminés par les liens que la culture du groupe installe à leur insu. La médiation culturelle n’est pas transmission d’un contenu préexistant : elle est production du sens en fonction de la matérialité du médium d’énonciation – la conférence, la brochure, l’émission de radio, etc. produisent des relations différentes —, de l’espace, de l’effet qu’elle réalise sur le récepteur et des circonstances de réception. Et il s’agit moins de prévoir un monde de médiations généralisées que d’introduire la pensée de la médiation dans le rapport entre les techniques matérielles ou intellectuelles et leurs usages sociaux.

Les objets de la médiation scientifique

La révolution scientifique et industrielle du XXe a posé des questions qui ne peuvent plus se satisfaire d’un optimisme de la magie chiffrée sur lequel s’est bâti le complexe scientificotechnique [2]. Les discours sur le dépassement de la société industrielle, à la fin des années 1970, prophétisaient l’avènement d’une société de l’information, du savoir, de la communication… La convergence de l’informatique, des télécommunications et de l’audiovisuel devait générer une nouvelle culture : la cyberculture. Au début du XXIe siècle, une nouvelle convergence, celle des nanosciences, de la biologie, de l’informatique et des sciences cognitives (NBIC) annonce des bouleversements qui, pour certains, ne concernent pas seulement la société et la culture, mais préfigure le posthumain (Fukuyama, 2002). Il ne suffit pas de recourir au primat du facteur humain pour dénier à la technique sa toute-puissance, de même qu’il n’est pas opérant de continuer à opposer culture scientifique et culture littéraire, au prétexte que la science ne s’occupe pas du monde vécu des individus et des sociétés.

Le paradigme pragmatique : une recherche du contact et du lien

Les débats qui ont eu lieu aujourd’hui à propos de la CST obligent à considérer la culture au-delà d’une diffusion d’un savoir ou transmission d’un patrimoine. Il faut prendre en compte la thèse de l’historien des sciences, Thomas Kuhn, sur les révolutions scientifiques (Kuhn, 1983). La dimension culturelle de la science peut être abordée à partir du concept de paradigme formulé par Kuhn. Prendre en considération les attitudes mentales, les croyances, les méthodes d’observation et de description permet d’envisager les sciences à partir de la relation entre les énoncés théoriques et la position réflexive de ceux qui les énoncent. La référence au paradigme permet de poser un problème, de penser un objet, de proposer un ensemble de concepts reliés à des modes de raisonnements. La CST, parce qu’elle entrecroise comportements, normes, valeurs, peut être analysée du point de vue du paradigme pragmatique. La médiation scientifique consiste alors à multiplier les occasions du contact entre les personnes et la science telle qu’elle se fait, à mettre en évidence les liens matériels, symboliques et imaginaires entre les activités et pratiques sociales liées d’une manière ou d’une autre à la propagation des discours scientifiques. Les questions qu’elle traite deviennent alors les suivantes : que faisons-nous avec les phénomènes scientifiques et techniques ? Comment ces phénomènes construisent-ils à la fois le sujet et le groupe ? Comment sont-ils liés à des pouvoirs de nomination, de représentation et de décision ? (Caune, 2005). Limitons-nous ici à évoquer la question des médiations représentées par deux modalités inhérentes ou liées à l’activité scientifique : celle du discours proprement dit, celle des dispositifs de mise en scène des questions scientifiques, tels que les réalisent les expositions.

Les discours scientifiques

Un point fondamental que je souhaite signaler afin aborder le discours scientifique du point de vue de la médiation concerne la question du rapport des sciences de la nature au réel. Cette question déborde l’objet de cet article ; elle est au centre de la philosophie, de l’histoire et de la sociologie des sciences et des techniques. Gaston Bachelard la traite à partir du dualisme de toute philosophie de la science : « La science est un produit de l’esprit humain, produit conforme aux lois de notre pensée et adapté au monde extérieur » (Bachelard, 2003 : 6). La science offre donc deux aspects, l’un subjectif, l’autre objectif, tous deux également nécessaires. La thèse de Bachelard permet de comprendre comment les différentes philosophies des sciences, développées tout au long du XXe siècle, ont été conduites à privilégier soit une approche rationaliste qui retrouve dans les lois du monde les lois de notre esprit, soit une démarche réaliste qui pose comme réalité première les lois du monde et fait de la pensée scientifique le reflet de cette réalité. Bachelard refuse aussi bien l’absolu du réalisme que du rationalisme. La conception de l’esprit scientifique qu’il propose, si elle permet de classer les philosophies scientifiques en fonction de la polarité dominante, l’expérimentation ou le raisonnement, ne traite guère des médiations du discours scientifique. Elle indique néanmoins « le sens du vecteur épistémologique » pour les penser : ce vecteur vise « la réalisation du rationnel dans l’expérience physique ». Il s’agit « d’un réalisme fait de raison réalisée, de raison expérimentée » (Bachelard, 2003 : 9). Les médiations, pour utiliser un terme que Bachelard n’utilise pas, seraient donc à examiner dans ce double processus de réalisation : celui du raisonnement, celui de l’expérimentation. Bachelard laisse dans l’ombre de ce « nouvel esprit scientifique » les outils et les supports de la raison réalisée que sont le langage et les formes symboliques.

Contentons-nous ici d’indiquer comment la « logothéorie » permet de saisir la science comme langage et représentation (Hottois, 2004). En concevant la science comme une activité qui a pour finalité la représentation symbolique de la réalité extralinguistique, Gilbert Hottois exploite la distinction proposée par Gottlob Frege entre Sinn et Bedeutung. La traduction habituelle de ces deux termes est « sens » et « signification » qui en français sont très proches et se distinguent par le fait que le sens est relatif à l’énoncé et renvoie à des considérations extralinguistiques, alors que la signification, relative au signe linguistique, renvoie à la relation entre le signifiant et le signifié du mot. Hottois propose une traduction plus appropriée aux énoncés scientifiques : Sinn correspondrait à la signifiance et Bedeutung à la référence. La signifiance est attachée au discours comme tel et se construit dans le rapport entre l’énoncé et l’énonciation, alors que la référence se rapporte au référé extralinguistique, à l’objet réel soumis à l’analyse scientifique. L’hypothèse très fructueuse de Hottois éclaire une très large partie de la philosophie des sciences par le biais de philosophie du langage. Je souhaite utiliser un schéma simple, celui d’Ogden et Richards, bien connu de la philosophie du langage, adapté aux énoncés scientifiques, pour indiquer ce qui est mis en relation dans les médiations scientifiques.

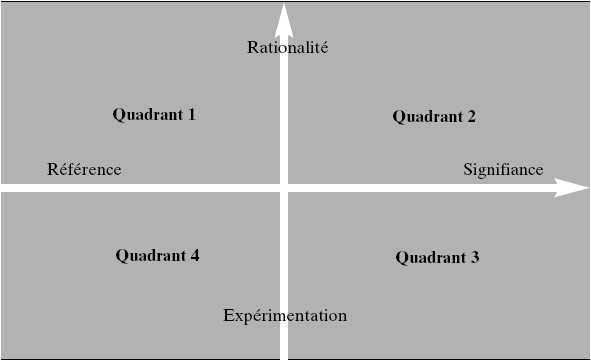

Le schéma 1 offre un cadre pour comprendre comment la pensée de la science opère dans ses médiations. D’une part, la pensée de la science se formule dans des discours scientifiques construits avec les règles du langage ; la considération exclusive de la signifiance qui vient du langage peut aller jusqu’à la négation de la référence extralinguistique qui deviendrait alors un pur effet de sens : une illusion. D’autre part, la pensée scientifique se formule aussi en pensée du monde des objets, des référés. Une conception référentielle du langage, comme celle qui est présente chez Wittgenstein, dans l’empirisme logique, ou chez Popper, considère les énoncés scientifiques comme des outils formels prédictifs qui rendent compte des référés, aussi longtemps que la théorie n’est pas falsifiée. Le monde de la signifiance et le monde de la référence, dans leurs relations complexes où interviennent aussi bien discours de prédiction, action sur les référés, dispositifs d’expérimentation, construisent l’univers des médiations qui font circuler les significations, les objectifs, les arguments relatifs à l’activité scientifique. Une orientation de travail sur les médiations scientifiques à partir de la polarité référence/signifiance consisterait à la conjuguer avec la polarité entre rationalité et expérimentation évoquée plus haut par Bachelard.

Schéma 1

Les différentes conceptions philosophiques et sociologiques relatives aux sciences pourraient alors se répartir selon les quatre quadrants constitués par deux axes verticaux correspondants à ces deux couples d’opposition. Cette disposition ordonnée permet ainsi de montrer comment les différentes conceptions envisagent les processus de médiation à l’oeuvre dans les énoncés en fonction des éléments linguistiques, culturels, sociaux et matériels qu’elles considèrent ou laissent dans l’ombre. Schématiquement, et dans une première approche, il serait possible de caractériser les quatre régions découpées de la manière suivante.

Le quadrant 1 correspond à des médiations développées à partir de l’objet de connaissance examiné en fonction des procédures du raisonnement logique ; on pourrait dire que cet espace correspond au positivisme logique développé à la suite du Tractacus logico-philosophicus de Ludwig Wittgenstein, dans lequel la signification est référentielle : le sens associé au discours dépend de la relation de celui-ci au référé. Le quadrant 2 correspond à une démarche d’explication à partir d’énoncés théoriques qui ont valeur universelle ; cette région peut être illustrée par la conception « logothéorique » de Karl Popper. Le quadrant 3, quant à lui, renvoie à une conception du discours qui affirme que la réalité n’est jamais donnée qu’à travers un langage, elle pourrait caractériser la révolution introduite par Kuhn dans la philosophie des sciences par l’importance accordée par ce dernier à l’appareillage à l’expérimentation, à l’invention. Enfin, le quadrant 4, recouvre une approche réaliste de la science qui méconnaît le rôle du langage et ne considère que l’adéquation de la théorie à la réalité du monde.

Schéma 2.

Une grande partie des polémiques qui ont constitué ce que certains ont appelé aux États-Unis, où elle est née, la « guerre des sciences », se fonde sur cette dualité entre référence et signifiance et met en jeu le statut du discours de la science et la nature des pratiques sociales qu’elle engendre, tant sur le plan de sa vulgarisation que de ses applications techniques. L’exemple du canular élaboré par le physicien Alan Sokal illustre la façon dont les savoirs circulent, se rencontrent, s’affrontent, de déforment dans l’espace public (Sokal, 1996). En soumettant à une revue d’études culturelles, Social Text, un article sensé remettre en question la prétention des sciences à l’objectivité, Sokal, avec cette mystification qui relève d’un genre littéraire particulier, intervient dans le débat entre sciences de l’explication et les sciences de la compréhension. Parodiant le discours jargonnant philosophico-analytico-sociologique prêté aux auteurs français en vogue dans les milieux universitaires américains (Derrida, Lacan, Latour, Serres…), il se présente comme une prise de parole, une médiation, qui masque d’ailleurs son origine, son lieu d’énonciation, et qui développe une position rhétorique occultant tous les éléments qui permettent de situer l’ancrage et le contexte de référence qui la légitime. Comme l’analyse Yves Jeanneret, les polémiques qui se développent à la suite de cette mystification, et ensuite à partir du livre de Sokal et Bricmont qui dévoile la mystification, prennent leur place dans un ensemble de pratiques et d’idéologies à travers lesquelles « les oeuvres, les représentations, les savoirs se constituent […] par diverses médiations, diverses formes d’appropriation et de détournement » (Jeanneret, 1998). Cette inscription de la polémique, de cette « querelle des imposteurs » dans le champ de la culture et des discours qui le structure conduit Jeanneret à montrer, d’une part, que toute culture, savante ou populaire, scientifique ou littéraire ne peut être dissociée de la façon dont elle circule, s’échange et, d’autre part, que ces discours prennent sens à travers une double signifiance, celle de l’énoncé proprement dit et celle de l’énonciation. En effet, ces deux textes différents et complémentaires, la parodie publiée dans Social Text et la polémique dénonçant une certaine approche logothéorique de la science se présentent comme un dispositif de médiation complexe et sophistiqué. Ce dispositif à double détente développe une dénonciation des « imposteurs » (philosophes, sociologue, spécialistes des cultural studies) qui osent « réduire les sciences à des pratiques sociales comme les autres et favorisent ainsi un phénomène particulièrement redoutable, la montée de l’irrationalisme » (Stengers, 2006). À travers les polémiques qui se sont développées autour de cette double énonciation de physiciens accusant la pensée sociologique de la science d’ignorance et de légèreté, c’est aussi le procès dressé aux métaphores fragiles ou usées qui circulent d’un domaine de référence à un autre sans que soit prise la précaution minimale de justifier les analogies sous-jacentes ainsi énoncées. Il faut voir dans ces polémiques moins une « guerre des sciences » qu’une illustration de pratiques différentes d’énonciation qui doivent pourtant répondre de leur appartenance à un monde commun. L’absence de pont entre ces pratiques ne fait qu’illustrer l’existence de deux cultures qui n’ont pas su établir les liens entre le travail d’expérimentation et de formalisation constitutif de la théorie scientifique qui construit le fait et le travail d’interprétation conduit pas les sciences humaines et sociales qui interprète comment l’énoncé scientifique, comme fait de langage, propose une représentation du monde.

L’exposition scientifique : un dispositif de médiation

Pour conclure cet article, je souhaite signaler très brièvement les contributions des SIC à l’analyse des médiations à l’oeuvre dans les expositions scientifiques que celles-ci visent à apporter une information, à relier passé et présent dans l’évocation de l’avancée des sciences et des techniques ou à traiter de questions sociétales posées par les conquêtes ou les promesses de la science.

Un premier exemple peut être donné par les deux modalités de présentation muséale des oeuvres du passé. Jean-Louis Déotte distingue les « musées mimétiques », qui présentent les oeuvres du passé dans leur identité culturelle à partir d’une reconstruction de l’environnement vivant d’autrefois, et les « musées didactiques » qui mettent en évidence ces objets du passé dans leur dimension d’information, par le biais d’une médiation qui les abstrait des conditions contextuelles (Déotte, 1993). Cette distinction – qui relève du processus d’exposition – ne concerne donc pas les objets en eux-mêmes, mais le dispositif qui les transforme, pour le visiteur, en objet culturel ou en objet de savoir inscrit dans un discours muséal.

La question de la présentation de l’objet traditionnel ou technique est également à l’oeuvre dans la conception et l’analyse muséographiques qu’Élisabeth Caillet définit comme un jeu à trois entre l’objet coupé de sa fonction initiale, le récepteur placé dans une attente mentale et affective et, enfin, le concepteur de l’exposition qui a un propos à faire passer (Caillet, 1995). Élisabeth Caillet montre, par exemple, comment l’émergence de la médiation dans les pratiques du musée représente une réponse pour échapper aux trois oppositions qui définissent les fonctions du musée : conservation/diffusion ; éducation/loisir ; renforcement de l’identité/connaissance de l’autre. L’exposition considérée comme une énonciation du commissaire de l’exposition est analysée par Bernadette Dufrêne comme un média, c’est-à-dire comme un dispositif technologique qui communique des informations et organise des relations avec un public dans le cadre d’un système institutionnel (Dufrêne, 2000). Cette compréhension de l’exposition comme média n’est possible qu’à condition d’examiner l’articulation entre, d’une part, le dispositif technique déployé dans un espace et, d’autre part, les conditions qui président à sa conception et à sa réalisation. Jean Davallon a systématisé l’approche communicationnelle de l’exposition en la considérant comme un artefact, qui en fait une production culturelle spécifique (Davallon, 1999). Il met en évidence l’intentionnalité communicationnelle présente dans la production de l’exposition. Le statut de l’exposition comme agencement de choses ne fait pas d’elle a priori un objet sémiotique ; elle le devient par l’activité de compréhension du visiteur dans le cadre communicationnel dans lequel l’exposition s’inscrit. Cette approche qui conjugue objet culturel et visée communicationnelle oblige à interroger les formes de relations qui caractérisent l’exposition, quels qu’en soient les contenus et leur mise en scène. En considérant l’exposition comme un média susceptible de « cultiver la science au musée », Davallon élargit l’analyse du dispositif médiatique. Par le biais de médiations symboliques, l’exposition construit un autre monde. La mise en exposition des savoirs scientifiques a pour effet de transformer le monde de la science en monde utopique, c’est-à-dire en « un monde symbolique, situé dans un ailleurs et doté de valeurs » (Davallon, 1999 : 287).

La cohabitation négociée et raisonnée entre les sciences de l’explication et celles de la compréhension aurait-elle trouvé avec l’exposition scientifique un terrain de la collaboration ? C’est en tout cas ce vers quoi doit se diriger une nouvelle approche de la culture scientifique. Un autre espace est sans contestation à conquérir : celui de la délibération citoyenne à propos des choix techniques. Faute de place, nous n’avons pas abordé les différents processus mis en place par les autorités françaises et européennes pour favoriser les débats rationnels et organisés sur les questions de la « démocratie technique ». Nul doute que c’est dans la conjugaison de dispositifs et de volonté politique que les médiations entre savoirs scientifiques, paroles citoyennes, volonté de transparence et de jugement pourront trouver des lieux d’énonciation et de visibilité.

Parties annexes

Notes

-

[1]

J.-M. Lévy-Leblond, au début des années 1980, utilise cette expression pour mettre en évidence le fait que la science doit être considérée comme une formation discursive qui ne peut éviter de s’interroger sur les conditions de sa représentation, de sa diffusion et de sa compréhension au-delà du milieu scientifique (Lévy-Leblond, 2004).

-

[2]

Une façade du bâtiment de sciences sociales de l’université de Chicago porte l’inscription : « Sans la possibilité de mesurer, la savoir n’est qu’une peau de chagrin » (Chambers, 1987 : 15).

Références bibliographiques

- BACHELARD, Gaston. [1934], 2003. Le nouvel esprit scientifique. Paris, PUF, coll. « Quadrige ».

- BECK, Ulrich. 2001. La société du risque. Sur la voie d’une autre modernité. Paris, Flammarion.

- CAILLET, Elisabeth (avec la coll. de Evelyne Lehalle).1995. À l’approche du musée, la médiation culturelle, Lyon, PUL.

- CALLON, Michel, Pierre LASCOUMES et Yannick BARTHE. 2001. Agir dans un monde incertain, essai sur la démocratie technique. Paris, Seuil.

- CAREY, James W. 1989. Communication as Culture, New York/Londres, Routledge.

- CAUNE, Jean. 2006a (2e édition). Culture et communication. Convergences théoriques et lieux de médiation. Grenoble, PUG.

- CAUNE, Jean. 2006b. « Les discours sur les nanos : construction d’une nouvelle science et/ou controverses sur le progrès », Quaderni, numéro spécial La fabrique des nanotechnologies, 61, automne : 25-37.

- CAUNE, Jean. 2005. « La culture scientifique et technique en question », dans Isabelle PAILLIART (dir.). La publicisation de la science. Exposer, communiquer, débattre, publier, vulgariser. Grenoble, PUG.

- CAUNE, Jean. 1999. Pour une éthique de la médiation. Grenoble, PUG.

- CHAMBERS, Alan F. 1976, 1987. Qu’est-ce que la science ? Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend. Tr. de l’anglais, Paris, La découverte.

- DAVALLON, Jean. 1999. L’exposition à l’oeuvre. Stratégies de communication et médiation symbolique. Paris, l’Harmattan, coll. « Communication ».

- DÉOTTE, Jean-Louis. 1993. Le musée, l’origine de l’esthétique. Paris, L’Harmattan.

- DERRIDA, Jacques. 1972. Marges de la philosophie. Paris, Éditions de minuit.

- DUFRÊNE, Bernadette. 2000. La création de Beaubourg. Grenoble, PUG.

- FUKUYAMA, Francis. 2002. La fin de l’homme, les conséquences de la révolution biotechnique. Tr. de l’américain, Paris, La table ronde.

- HABERMAS, Jürgen. 1968, 1973. La technique et la science comme idéologie. Tr. de l’allemand, Paris, Gallimard.

- HACKING, Ian. 1999, 2001. Entre science et réalité. La construction sociale de quoi ? Tr. de l’anglais, Paris, La découverte.

- HOTTOIS, Gilbert. 2004. Philosophies des sciences, philosophies des techniques. Paris, Odile Jacob.

- JEANNERET, Yves. 1998. L’affaire Sokal ou la querelle des imposteurs. Paris PUF.

- JAUSS, Hans Robert. 1990. Pour une esthétique de la réception. Tr. de l’allemand, Paris, Gallimard, coll. « Tel ».

- KLEIN, Étienne. 2003. La science nous menace-t-elle ? Paris, Le pommier.

- KUHN, Thomas S. 1962, 1983. La structure des révolutions scientifiques. Tr. de l’américain, Paris, Flammarion, coll. « Champs ».

- LÉVY-LEBLOND, Jean-Marc. 2004. La science en mal de culture. Paris, futuribles, coll. « ]Perspectives ».

- LÉVY-LEBLOND, Jean-Marc et André JAUBERT (textes réunis par). 1975. (Auto) critique de la science, Paris, Seuil.

- SOKAL, Alan et Jacques BRICMONT. 1997. Impostures intellectuelles. Paris, Odile Jacob.

- SOKAL, Alan. 1996. « Transgressing the Boundaries. Toward a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity », Social Text, 46-47, été automne.

- SNOW, C.P. 1959, 1968. Les deux cultures. Tr. de l’anglais, Paris, J.-J. Pauvert.

- STENGERS, Isabelle. 2006, La vierge et le neutrino. Les scientifiques dans la tourmente. Paris, Les empêcheurs de penser en rond.

Liste des figures

Schéma 1

Schéma 2.