Résumés

Résumé

Si, avant les années 1970, quelques chercheurs avaient réfléchi au rôle des PME dans nos économies, ce n’est qu’à partir des problèmes de fonctionnement des grandes entreprises, faisant suite aux crises pétrolières et la fin du fordisme de la décennie suivante, que de plus en plus de recherches ont été menées sur celles-ci. Ce fut d’abord des économistes qui ont remarqué leur place dans la reconversion économique de plusieurs petites régions. Puis des spécialistes en sciences de gestion, qui cherchaient à préciser leurs conditions de développement, ont constaté qu’elles étaient fort différentes des grandes entreprises et qu’il fallait construire des outils particuliers pour les étudier. Enfin, d’autres disciplines se sont intéressées à leurs particularités et à leur hétérogénéité pour mieux les comprendre.

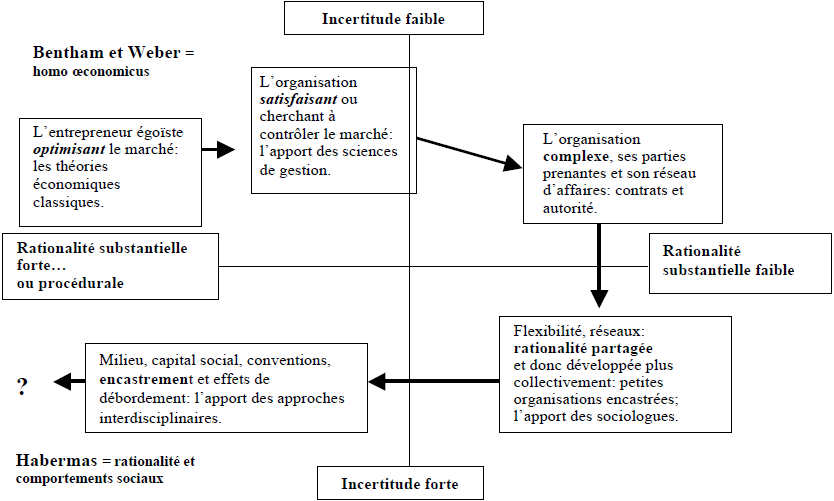

On est donc parti de la théorie rationaliste et de celle des contrats des économistes assurant la cohérence économique pour tenir compte graduellement de l’apport des autres acteurs en amont et en aval dans le développement de ces firmes. Ensuite, avec l’aide des sociologues, on s’est arrêté, dans les dernières années, au rôle du milieu, du capital social et des réseaux et ainsi, du niveau d’encastrement des PME dans leur région, pour expliquer leur multiplication ou leur décroissance. On est donc passé d’une approche individuelle (chaque PME avec son entrepreneur) à celle plus collective, tout en constatant qu’il reste encore beaucoup à faire pour mieux comprendre ces organisations de petite taille.

Mots clés:

- Théorie,

- PME,

- Économie et PME,

- Sciences de gestion et PME,

- Autres disciplines et entrepreneuriat

Abstract

If before the 70’s, few researchers had thought about the SMEs’ role in our economies, it is on account of problematic conditions of large enterprises, following the oil crisis and the end of fordism in the next decade that more analytical research was made. First, the economic reconversion was made by economists who noticed their importance in many small regions. Then, the management scientists who wanted precise requirements for their development, have understood that they were very different from large enterprises and they requested particular tools for that. To better understand the specificities and their heterogeneity, finally, further studies have been made.

One thus left the rationalist theory and that of the contracts of the economists ensuring economic coherence to gradually take account of the contribution of the other actors upstream and downstream in the development of these firms. Then, with the assistance of the sociologists, one stopped, in the last years, with the role of the medium, the authorized capital and the networks and thus, the level of embedding of SME in their area, to explain their multiplication or their decrease. One thus passed from an individual approach (each SME with its contractor) to that more collective, while noting that it remains still much to make for better including/understanding these organizations of small size.

Resumen

Si, antes de los años 1970, algunos investigatoros han reflejado sobre la función de las PyMEs en nuestras economias, es solamente desde los problemas de funciamiento de las grandes empresas, siguiente las crisis petroleras y la final del fordismo de la otra decenio, que cada vez más intestigacionos han se dirigida sobre estas. Primero, estuvieron los economistos quien han apuntado su importancia en la reconversión de muchas pequeñas regiónas. Ademas, los especialistos en ciencia de gesción, que trataban de precisar su condiciónas de desarrollo, han observado que estaban muy diferentias de las grandes empresas y que tenian desarollar instrumentos particularos para suyas. Finalmente, algunas disciplinas han se inclinadas sobre su particularidadas y su heterogeneidadas para las comprehendar mejor.

Se esta por tanto partido de las teorias racionalistas y de los contratos de los economistos asegurando la cohérence economica, para tenir en cuenta gradualmente de aportación de otros actoros más ariba y más abajo en el desarrollo de estas empresas. Ademas, con la ayuda de los sociólogicos, se se parado el las ultimas años sobre la importancia del entorno, del capital social y de las redes, y entonces del nivel de encastramiento de las PyMEs en su región para explicar su multiplicación o su decrecientes. Se por tanto es pasado de un enfoque individual (cada empresa y cado empredador) a esto más coletivo, mientras constatando que hay todavia mucho a hacer para comprehendre mejor estas organisaciónas de pequeña dimensión.

Zusammenfassung

Obwohl bereits in den 1970er Jahren einige Forscher sich Gedanken zur Rolle der KMU in der Wirtschaft machten, wurden erst nach dem Wandel in den Grossbetrieben, der Ölkrise und dem Ende des Fordismus ein Jahrzehnt später vermehrt Studien zu kleinen und mittleren Unternehmen durchgeführt. Zuerst wurde die Rolle der KMU bei der wirtschaftlichen Umstrukturierung verschiedener kleiner Regionen durch Volkswirte erkannt. Später waren es Betriebswirtschaftler, die bei der Untersuchung der Entwicklungsbedingungen erkannt haben, dass kleine und mittlere Unternehmen sich stark von Grossbetrieben unterscheiden und dass deswegen auch spezielle Werkzeuge erstellt werden müssen. In einem dritten Schritt haben sich weitere Forschungsdisziplinen an den Eigenheiten und der Heterogenität der KMU interessiert.

Wir basierten uns auf der rationalistischen Theorie und der Theorie der ökonomischen Kontrakte, welche die wirtschaftliche Kohärenz sicher stellen, um schrittweise die Beteiligung der verschiedenen Akteure von Anfang bis Ende der Entwicklung der KMU zu berücksichtigen. In einem weiteren Schritt beschäftigen wir uns – mit der Hilfe von Soziologen – mit der Rolle des unternehmerischen Milieus, dem Sozialkapital und den Netzwerken sowie mit dem Niveau der Eingliederung der KMU in ihrer Region, um ihr Wachstum oder den Verfall zu erklären. Schliesslich gelangten wir von einer individuellen Betrachtung (jedes KMU und ihr Unternehmer) zu einer kollektivistischen Betrachtung. Dabei sind wir uns bewusst, dass noch viel Arbeit zu erledigen ist, um Unternehmen kleiner Grösse zu verstehen.

Corps de l’article

Introduction

Les études scientifiques modernes sur les PME, comme celles sur l’entrepreneuriat ou la création d’entreprises, ont un peu plus de 30 ans. Par exemple, la London Business School, dans une première évaluation des travaux sur les PME, ne relevait avant 1970 que 2 592 articles sur le sujet alors qu’elle en dénombrait 4 356 après 1980 ; en 1989, elle évaluait ce nombre à plus de 13 000. Ajoutons que Curran et Blackburn (2001), qui citent les analyses de cette université, considèrent que la plupart des recherches avant 1990 étaient de piètre qualité, compte tenu de la complexité du domaine d’étude. Bygraves expliquait en 1989 (p. 7 ; traduction libre) que « l’entrepreneuriat est un des plus jeunes paradigmes dans les sciences de gestion », et Low (2001) voyait toujours les études des dix dernières années sur le sujet comme un pot-pourri qui allait dans toutes les directions sans théorie encore solide.

Pourtant, en mettant de côté les analyses sur l’entrepreneur qui remontent à plus de 200 ans[1], il existe plusieurs défricheurs qui se sont arrêtés aux caractéristiques des PME. Par exemple, Veblen, dans son ouvrage Theory of Business Enterprise de 1904, critique la séparation croissante entre les entrepreneurs de petites entreprises (les « capitaines d’industrie », comme il les appelle, à la suite d’autres chercheurs[2]) et les capitalistes de la grande entreprise ; pour lui, cette séparation mène nécessairement « à une perversion des intérêts de la firme » du fait que ces « pseudo-propriétaires » recherchent avant tout des positions monopolistiques afin de maximiser les rendements de court terme. Veblen parle de propriétaires « in abstentia » qui font peu de cas des consommateurs et ainsi de l’intérêt collectif, pratiquant ainsi une « sorte de sabotage » de long terme de l’entreprise[3]. Pour sa part, Commons, dans son Industrial Government de 1921, discute du rôle de la classe moyenne reliée aux petites entreprises dans le développement économique. Plus près de nous, Ansiaux, dans son Traité d’économie politique de 1926, explique qu’il y aura toujours des PME du fait qu’il existe des productions à faible demande, notamment celles très personnalisées, ou dans des services requérant de la proximité[4]. Nous sommes ici en plein dans la future théorie des interstices de Tilton Penrose (1959), dont nous parlerons plus bas et qui justifie l’existence de très nombreuses PME. Ansiaux ajoutait qu’un des avantages des PME sur les grandes entreprises, malgré l’absence d’économie d’échelle, est que les coûts de contrôle sont à peu près absents, ce dont nous reparlerons aussi. Encore plus près de nous, des chercheurs américains comme Kaplan (1948), Steindl (1947) ou Churchill (1955), ou français comme Gross (1958), concluaient déjà il y a plus de 40 ans que les PME se distinguent des grandes entreprises tant dans leurs comportements que du point de vue de la survie et de leur développement par rapport à la concurrence internationale.

Les PME existent depuis plusieurs milliers d’années[5] et représentent toujours la très grande majorité des entreprises (près de 99 % dans probablement tous les pays), même si les formes ont pu varier avec le temps, que ce soit avec les artisans et les petits commerçants, comme l’explique Fernand Braudel (1979) dans sa grande fresque de l’évolution du capitalisme du xve au xviiie siècle, ou avec l’industrie à domicile et le marchand apportant la matière première et reprenant le produit fini contre rémunération à la pièce ou au temps de travail[6]. Rappelons aussi que, dans son ouvrage de 1776, Adam Smith avait dans l’esprit la petite entreprise, puisqu’à son époque la grande entreprise n’existait que dans le commerce international, notamment avec les colonies.

Il faut probablement reconnaître aux Italiens les premières analyses modernes et systématiques sur les PME, en particulier avec leurs travaux sur les districts industriels comprenant des centaines, sinon des milliers de petites entreprises (Bagnasco, 1977 ; Beccatini, 1979 ; Garofoli, 1981 ; Trigilia, 1986)[7]. Notons que leurs analyses ont soulevé une grande controverse, bon nombre d’économistes voyant plutôt dans cette importance des petites entreprises de la Terza Italia, malgré la tendance séculaire à la concentration des entreprises, une proto-industrialisation, soit un reliquat de la première révolution industrielle qui devait finir par disparaître au profit des très grandes entreprises en vertu de la théorie des économies d’échelle (Didier, 1980 ; Sengenberger, Loveman et Piore, 1990). Pourtant, les travaux italiens s’appuyaient sur les remarques d’Alfred Marshall de 1890, l’un des pères de l’économie moderne, sur l’importance de ce qu’il appelait l’atmosphère industrielle (ou les économies de sphère) pouvant compenser ces économies d’échelle (Forte, 1971 ; Beccatini, 1989).

Cette controverse, sans conclusion, puisque les districts industriels existent toujours même s’ils évoluent (Carbonara, 2002), a finalement été relancée par l’analyse de Birch (1981) sur la primauté des petites entreprises dans la création d’emplois aux États-Unis. Cette analyse a été aussi critiquée (entre autres, par Leonard [1986], Storey et Johnson [1986] ou Davis, Haltiwanger et Schuh [1996]), critiques reprises et élargies par Harrisson (1994). Mais plusieurs études ont montré que ces blâmes étaient mal fondés (Evans et Leignton, 1989 ; Loveman, 1989 ; Baldwin et Picot, 1995 ; Kirchhoff, 1996) ou ont été contredites par les données de long terme de l’OCDE pour la plupart des pays industrialisés (OCDE, 2005).

Bref, dans ces analyses sur les PME des 30 dernières années qui ont finalement confirmé ces dernières comme un domaine d’étude à part, on peut distinguer trois grandes phases que l’on peut dénommer ainsi : l’ère des économistes, celle des spécialistes en sciences de gestion et, finalement, celle d’une ouverture de plus en plus grande à d’autres disciplines comme la sociologie et l’anthropologie. Nous appellerons la première phase : « De la grande entreprise aux PME » ; la deuxième : « Les PME à l’encontre de la grande entreprise » ; et la troisième : « De la PME et le reste ».

1. De la grande entreprise aux PME. La pensée des économistes sur les PME

Dans le cas des économistes, on peut discerner deux groupes, soit ceux qui mettent en doute l’importance des PME dans l’économie et ceux qui leur sont beaucoup plus favorables.

1.1. Les économistes critiques

Les économistes purs ont porté peu d’attention à la taille des entreprises, puisque ces dernières ne sont que des agents économiques, quelle que soit cette taille, ou encore un des facteurs de production, important il est vrai, mais non discriminant ; puisque toute entreprise n’agit qu’en vue de maximiser le profit[8] et ainsi de favoriser le développement économique selon le principe de la main invisible. Ainsi, pour plusieurs économistes, tel Marchlup (1967), nul besoin d’aller plus loin : l’entreprise est une boîte noire qu’on n’a pas intérêt à étudier plus attentivement.

Ce n’est qu’avec les économistes de la concurrence imparfaite que ce problème de la taille s’est posé. Robinson (1969), entre autres, montre que le pouvoir financier et l’aversion aux risques poussent les firmes à grandir et à acquérir des positions monopolistiques, ou du moins oligopolistiques si la guerre des prix devient trop dangereuse. Cette théorie remet en question la préséance de la demande, comme l’expliquait la théorie classique, en rappelant le pouvoir de manipulation des grandes firmes sur celle-ci. La question revient aussi avec le problème de la taille optimale. Pigou (1920) avait déjà montré qu’après une certaine taille, les coûts de management (ou de bureaucratie) montent plus rapidement que les autres coûts en entraînant des rendements décroissants[9]. Malgré ces critiques, pour un grand nombre de chercheurs, cette taille optimale ne peut être que grande et ainsi les PME ne peuvent être vues que comme une phase transitoire, soit pour disparaître (ce qu’illustrent des taux de mortalité de près de 70 % dans les dix premières années : Philipps et Kirchhoff, 1989 ; Baldwin et Gorecky, 1991), soit pour grandir et devenir efficaces (Pratten, 1971)[10], soit encore pour être au service des grandes entreprises en attendant d’être absorbées par elles (Harrisson, 1994). Seules quelques-unes d’entre elles, moins de 1 %, réussissent à devenir grandes et à régner sur le marché. Ce faible taux relèverait entre autres de l’incapacité de la plus grande partie des gestionnaires à diriger une grande entreprise, incapacité que l’on peut mesurer par une simple dispersion stochastique (Simon et Bonini, 1958 ; Lucas, 1978 ; Oi, 1983).

Pourtant, on connaît un bon nombre de petites entreprises ayant 25, 50 ou même 100 ans et qui se débrouillent très bien malgré le passage des générations, alors que des grandes entreprises disparaissent ou ne réussissent à passer à travers des crises qu’avec une aide massive de l’État, comme on le voit dans l’industrie automobile américaine depuis 1980. Plusieurs chercheurs ont démontré que la plupart des petites entreprises ne recherchent pas la croissance (Davidsson, 1991 ; Arcy et Guissani, 1996). D’autres finissent par fermer tout simplement parce qu’elles ont atteint les objectifs multiples de leurs dirigeants, en particulier un emploi suffisamment lucratif pour leurs besoins et ceux de leur famille (Walker et Brown, 2004).

De même, plusieurs chercheurs ont critiqué la théorie des économies d’échelle et ainsi la loi des deux tiers qui n’a été vérifiée que dans les industries à produit simple (Gould, 1969 ; Ijiri et Simon, 1977 ; Gold, 1981 ; Aoki, 1986). Walsh (1970) expliquait que si les économies d’échelle existaient sans contraintes, elles entraîneraient à long terme la fin de toute concurrence avec quelques immenses entreprises contrôlant chaque marché, comme le prédisait d’ailleurs Marx du point de vue politique. En d’autres mots, si cette théorie valait, d’une part, il serait à peu près impossible de créer de nouvelles entreprises, sinon dans des secteurs complètement nouveaux où l’on ne trouve encore aucune grande entreprise, ou encore toute nouvelle entreprise ne passerait pas le cap de trois à quatre ans, à moins de grandir extrêmement vite pour atteindre ces économies d’échelle et bloquer ensuite l’entrée d’autres entreprises (Beckenstein, 1976 ; Brocard et Gaudois, 1978). D’autant plus qu’en incluant tous les coûts réels comme ceux touchant l’écologie, toute taille optimale tend à diminuer (Julien et Lafrance, 1983). D’autre part, il serait impensable que les grandes entreprises fassent affaire avec des sous-traitants de petite taille puisque, par définition, il serait toujours plus avantageux d’internaliser ces parts de production, comme ce fut le cas de 1920 à 1970 avec les énormes conglomérats tant à l’Ouest qu’à l’Est. Enfin, on n’a jamais réussi à spécifier des tailles optimales, quels que soient les marchés ou les conditions institutionnelles d’opération (Reboud, 1966 ; Narver et Preston, 1976).

Quant aux capacités limitées de gestion de la plupart des entrepreneurs, cette analyse est tout simplement tautologique. Sinon, il n’y aurait que le hasard (stochastique) pour expliquer pourquoi, par exemple, tant d’enfants, aux talents souvent bien inférieurs à d’autres cadres ou à des administrateurs extérieurs, succèdent à leurs parents dans les grandes ou les petites entreprises. De même, on retrouverait à la longue la même dispersion dans les tailles des entreprises, quels que soient les pays, alors que c’est loin d’être le cas, comme dans le cas des boulangeries ou de l’industrie hôtelière et de la restauration dans plusieurs pays européens comparés aux États-Unis.

Cela ne veut pas dire que les PME sont la panacée, quelles que soient les économies et les secteurs. Le slogan du « small is beautiful » a aidé à faire mieux connaître les PME, mais ne peut être généralisé.

1.2. Les économistes favorables

L’une des théories qui a permis de justifier la présence d’un bon nombre de PME et même leur permanence dans diverses régions ou divers secteurs, malgré l’absence d’économies d’échelle, est celle des interstices dont nous avons parlé plus haut et qu’a reprise Penrose. En effet, il existe toutes sortes de petits marchés inintéressants pour les grandes entreprises, du moins pour un temps. Ces interstices s’expliquent par l’éloignement géographique ou par des raisons socioculturelles, ou encore par des productions nouvelles dans des marchés encore insuffisamment développés. Et l’augmentation des revenus permet de multiplier ces interstices avec la segmentation de très nombreux marchés, tels ceux liés à la mode[11] (vêtement, médias, etc.) ou au mode de vie (décoration domiciliaire, restauration et tourisme), à l’encontre de l’économie de masse à base de produits standards particulièrement présents après la Seconde Guerre mondiale.

Mais d’autres changements dans l’économie ont accéléré la montée des PME, notamment ceux liés au baby-boom qui, notamment dans les années 1980, ont poussé un grand nombre de jeunes à créer leur propre emploi faute de débouchés sur le marché du travail, ou encore ceux de la révolution féminine qui a soutenu un entrepreneuriat féminin toujours vigoureux. Mais ce sont surtout les changements technologiques qui, en miniaturisant un bon nombre d’équipements ou en remettant en question le taylorisme comme seule bonne méthode de gestion, en particulier à cause de travailleurs de plus en plus instruits n’acceptant plus un travail débilitant, ont augmenté la productivité comparée des petites séries et ainsi la compétitivité des petites entreprises par rapport aux grandes[12]. De même, le besoin accru de flexibilité opérationnelle (Engwall, 1976 ; Evaraere, 1997) provenant du changement accéléré et de la pression de la concurrence internationale explique ce recours de plus en plus fréquent des grandes entreprises à l’externalisation ou la sous-traitance et donc la multiplication d’un grand nombre de PME.

Le besoin croissant de flexibilité suppose une forte capacité à obtenir, à trier et à traiter l’information, en particulier l’information tacite, et à transformer celle-ci en innovation. Or, ce traitement requiert non seulement un réseautage complexe (Johannisson et al., 1994 ; Baumard, 1996 ; Lang, Catalonne et Gudmundson, 1997), mais aussi de la proximité (Watts, 1999)[13] facilitant le développement de cette information tacite et donc des petites organisations et créant des effets de débordements[14] propices à la multiplication de l’innovation dans les PME (Audretsch et Feldman, 1996).

Évidemment, les économistes ont fini par discerner différentes tailles et formes de PME, séparant celles très petites (les plus nombreuses, comprenant les travailleurs autonomes), des petites et des moyennes. De même, ils ont distingué les PME banales répondant aux besoins plus immédiats de la population[15], des petites entreprises plus technologiques, notamment celles dans les nouveaux secteurs comme la biotechnologie, les communications ou la médecine douce. Certaines vivotent alors que d’autres croissent rapidement, les gazelles, pour les différencier des souris et des éléphants[16], sans toutefois aller plus loin dans l’étude de leurs formes organisationnelles.

2. Les PME différentes des grandes entreprises. L’arrivée des sciences de gestion dans le monde des PME

Ce sont les sciences de gestion qui se sont le plus penchées sur les différences au point de vue de l’organisation selon les tailles. Il est vrai que, là aussi, on peut trouver quelques précurseurs, comme Olivier de Serres, qui énonçait déjà en 1600 diverses règles stratégiques pour bien gérer une petite exploitation agricole malgré les aléas de la température, ou Adam Smith, qui soulignait les avantages de la division du travail dans la petite entreprise associée à des équipements de plus en plus complexes comme nouvelles formes de production. Mais ces efforts ont été peu suivis alors que, notamment, l’analyse de Berle et Mean[17] (1934) montrait que seules les très grandes entreprises, symboles de la concentration du pouvoir économique privé et du divorce entre propriété et contrôle, valaient la peine d’être étudiées. À cette époque, l’actif des 200 plus grandes sociétés américaines, valant plus de 100 millions de dollars chacune et regroupant à leur tête environ 2 000 individus, représentait la moitié de la richesse totale des entreprises aux États-Unis, et cette part devait passer, d’après eux, à 70 % vers 1950. On peut comprendre pourquoi Joseph Schumpeter, après son arrivée aux États-Unis, changea graduellement son fusil d’épaule pour ne plus voir l’entrepreneur isolé comme source première de l’innovation.

On peut également trouver quelques études éparses sur la gestion des PME dans les années 1950. Par exemple, le Conference Board (1951) américain analysait la question de la bonne gestion des ressources humaines dans ces entreprises. Mais ce n’est qu’avec les données sur le retournement de la tendance des années 1970 que graduellement on se mit à étudier plus souvent et plus attentivement les petites entreprises pour finalement comprendre que celles-ci jouaient un rôle important et particulier tant dans le renouvellement de l’économie[18] que dans le dynamisme de nombreuses régions tout en étant différentes des grandes entreprises.

Dans cette remise en question, le cas de la planification stratégique joua un rôle primordial alors qu’on tentait de démontrer que les PME qui pratiquaient une stratégie formelle et explicite, comme dans le cas des grandes entreprises, étaient nécessairement plus performantes que les autres (Montebello, Saias et Greffeuille, 1975 ; Saporta, 1986). Après plusieurs tentatives, et en tenant compte de la turbulence du secteur dans lequel les petites entreprises oeuvraient, du type d’entrepreneur et d’organisation et surtout de leur taille (entre très petites, petites et moyennes), on s’est aperçu que ce postulat était fort discutable dans les petites (Robinson et Pearce, 1983, 1984 ; Calori, Véry et Arrègle, 1997) et même dans les grandes entreprises (Mintzberg, 1994). De même, pour l’innovation, de nombreuses études ont démontré que les petites entreprises étaient la source d’autant sinon de plus d’innovation que les grandes, ou que du moins il en coûtait moins cher dans les premières pour innover (Nooteboom, 2000).

D’autres travaux suivirent, en particulier en finance (Ang, 1992 ; BOE, 1996), en gestion des ressources humaines (Mahé de Boislandelle, 1988 ; Bacon et al., 1996 : Fabi et Garand, 2005) ou en marketing (Coviello, Brodie et Munro, 2000), montrant bien que les concepts et outils de la grande entreprise s’appliquaient peu ou mal ou devaient tout simplement être remplacés par des outils propres tant pour les très petites que les petites et les moyennes entreprises. Des chercheurs trouvaient ainsi que certaines caractéristiques telles qu’une proximité particulière avec le personnel de l’entreprise et la clientèle différenciaient les petites entreprises des moyennes et surtout des grandes et affectaient ainsi fortement leurs comportements et leur capacité à innover et à s’adapter finalement à chaque client (Torrès, 2003 ; Pacitto et Julien, 2006).

Bref, les PME sont différentes en raison non seulement du caractère holistique de leur fonctionnement, mais aussi de leur hétérogénéité ; par conséquent, il est difficile de parler de la même façon des petites et des moyennes entreprises, des entreprises manufacturières et de services, ou encore des entreprises banales et des firmes très technologiques.

3. Les PME et le reste. L’ouverture aux autres sciences

Dans les 10 ou 20 dernières années, à la suite des travaux par exemple de Durkheim (1893), rappelant que les individus sont des êtres sociaux aux comportements influencés systématiquement par leur milieu et les institutions qui les entourent, ou encore de James (1908) critiquant le simplisme de l’homo oeconomicus qui n’agirait que pour son intérêt personnel[19], des chercheurs d’autres disciplines se sont arrêtés sur les comportements sociaux ou collectifs des entrepreneurs et des PME. Signalons que des précurseurs, tel John Maurice Clark (1926), avaient déjà intégré ces vues dans leur analyse économique ; mais ces enseignements avaient été vite oubliés étant donné l’influence des économistes théoriciens et l’importance qu’ils accordaient à l’agent isolé, en concurrence avec tous les autres.

Par exemple, plusieurs anthropologues se sont penchés sur des entrepreneurs particuliers, tels les immigrants, et leurs entreprises, fortement influencés par leurs traditions d’origine et leurs contacts avec leur groupe social (Steward, 1991 ; Basu, 1998). Pour leur part, les psychologues ont analysé les comportements créatifs des petites organisations, notamment la capacité particulière de leur personnel à penser latéralement[20] pour innover comme les grandes entreprises, sinon mieux (Scherer, 1984 ; Amabile, 1997). Ils ont aussi montré que ces comportements évoluent avec l’expérience et la qualité de l’organisation (Nadram, Born et Samson, 2007). C’est ce qui a amené à remettre en question la théorie des traits (Kets de Vries, 1977 ; Chell, 2001), pourtant toujours en vogue chez des chercheurs comme certains cognitivistes (Mitchell, Buseniyh et al., 2007) constamment en quête de critères sûrs pour discriminer les entreprises à succès des autres afin de répondre aux besoins des investisseurs ou des intervenants gouvernementaux. De même, certains sociologues ont démontré l’influence majeure de l’environnement ou du milieu pour expliquer la constance ou le succès des PME, notamment durant les phases de création des entreprises (Shaver et Scott, 1991 ; Larson et Starr, 1993 ; Greve et Salaff, 2003 ; Watson, 2006)[21]. Cette approche plus sociale a été soutenue par la dure critique d’Habermas (1987) envers le rationalisme individuel tiré des enseignements de Max Weber et, encore plus, de ses disciples comme Sombart et Offenbacher, alors que tout rationalisme est influencé par les origines, l’environnement familial et de travail, par les objectifs de chacun dans son milieu de vie et par l’époque.

Un apport intéressant des sociologues peut être vu dans l’idée d’insertion ou d’encastrement de l’entrepreneur et de son personnel dans leur milieu (Uzzi, 1996). En particulier, ces derniers ont mis en exergue le rôle des réseaux pour répondre à leurs besoins croissants d’information (Johannisson et al., 1994 ; Daft et Lengel, 1986), notamment cette information tacite réclamant de la proximité et, donc, un milieu propice au développement de l’économie de la connaissance. Par exemple, Aldrich et Zimmer (1986) ou Veltz (2002), à la suite notamment des travaux de Granovetter (1973, 1985) ont montré que la création d’une entreprise était grandement facilitée par la participation à des réseaux efficaces (Davidson et Honig, 2003). Les travaux qui suivirent sur le capital social et son importance équivalente sinon supérieure au capital financier (Bourdieu, 1980 ; Lin, 1999 ; Adler et Kwon, 2002) ont aussi révélé que la création et le développement des PME dans de nombreuses régions étaient stimulés par cette présence d’un milieu dynamique et facilitant. Qui plus est, comme on sait que l’innovation relève de la multiplication d’information riche (Callon, 1999 ; Nooteboom, 2001), les réseaux, notamment ceux à signaux faibles, jouent un rôle majeur pour soutenir cette innovation (Rueff, 2002 ; Julien, Andriambeloson et Ramangalahy, 2004). On passe donc des économies d’échelle reliées à chaque entreprise aux économies de sphères[22] fondées sur des relations de confiance plus ou moins fortes (Karpik, 1996 ; Nooteboom, 2006) basées sur des alliances ou de la coopération systématique et facilitant cet échange d’information riche et sa transformation en connaissance et en information (Lang, Catalonne et Gudmundson, 1997). Ces réseaux permettent de passer au concept de milieu innovateur (Aydalot, 1976 ; Maillat, Quévit et Senn, 1993) offrant des facilités localisées de toutes sortes pour soutenir la création et le développement des PME. Finalement, les géographes, à la suite de von Thünen en 1826[23], ajoutent l’élément de l’espace tant géographique que social et soulignent donc à nouveau l’importance de la proximité dans cette analyse de la complexité pour mieux comprendre les PME.

4. Vers la complexité

On peut ainsi constater que la théorie touchant les PME est passée d’une vision relativement simple, sinon simpliste, se limitant souvent aux seuls comportements des entrepreneurs, à une approche de plus en plus complexe multipliant les acteurs voués au développement des PME et insérés dans leur milieu. Ainsi, du côté économique, en 30 ans à peu près, on est passé de la grande entreprise centralisée, en considérant peu son organisation sauf pour mieux encadrer le personnel selon les leçons tirées du taylorisme, à des liens nouveaux entre les grandes et les petites entreprises et avec d’autres acteurs territoriaux qui soutiennent le développement. On a ainsi pu élaborer en sciences de gestion des concepts et des pratiques particulières pour les PME ; d’autant plus que même les outils bâtis spécialement pour les grandes entreprises sont critiqués en regard du changement accéléré de l’économie et de la mondialisation. Finalement, les autres sciences sociales, comme l’anthropologie, la psychologie, la sociologie et même la philosophie, ont apporté de nouveaux concepts indiquant que le développement de chaque PME ne peut être compris sans tenir compte des autres entreprises et acteurs dans le milieu et même des normes ou conventions offertes par l’environnement ou des institutions formelles et informelles, comme le rappelle North (1991) et comme l’ont bien démontré les conventionnalistes français (Gomez, 1997). Ainsi, pour Anderson et Miller (2003), l’entrepreneur et la petite entreprise sont devenus « des produits de leur environnement social »[24], ce qui nous ramène à l’analyse institutionnelle de Veblen et Commons d’il y a près de 100 ans.

On peut donc tirer une théorie intégrative de ces réflexions sur l’évolution de la compréhension des PME par les chercheurs, évolution toujours en cours, mais nécessaire, comme le rappellent Vankataraman (1997) ou Welsch et Liao (2003). Pour ce faire, nous allons partir de deux concepts clés en économique, soit le concept environnemental de l’incertitude, plus ou moins importante, sur un premier axe, et le concept comportemental de la rationalité (substantive ou procédurale) sur un second axe, comme on peut le voir au graphique suivant.

Figure 1

Graphique montrant l’évolution des théories touchant les PME

Commençons par le quadrant nord-ouest de ce graphique, soit en situation de faible incertitude et de rationalité substantive forte, ou dans un environnement bien décrit par les économistes classiques et néoclassiques. Ces derniers, suivant les enseignements de Jérémy Bentham ou de Max Weber et de leur approche positiviste, ont toujours considéré l’économie comme une réalité fournissant suffisamment d’information pour que chaque acteur puisse agir rationnellement selon ses intérêts égoïstes tout en favorisant ainsi la meilleure situation pour tous et finalement l’équilibre économique. Ce qui explique la position de ces économistes à propos de la boîte noire, puisqu’il n’était pas nécessaire de se pencher plus attentivement sur la firme, celle-ci agissant toujours en vue de maximiser le profit, quelle que soit sa situation ; elle était tout simplement condamnée si elle ne le faisait pas.

Simon (1979), à la suite d’autres économistes comme Arrow (1962), a soutenu que les entreprises ne pouvaient agir qu’en situation d’information limitée, ce qui ne permettait qu’une position satisfaisante, quelle que soit leur taille. Il fallait donc trouver la meilleure combinaison des facteurs de production pour faire face à l’incertitude et satisfaire les besoins changeants du marché. Cette limitation exigeait une planification et donc une stratégie anticipatrice pour prévoir le changement sinon mettre des ressources de côté pour s’y adapter ; ce qui explique les diverses analyses sur la meilleure stratégie telles que le modèle SWOT de Harvard[25]. Mais tout cela n’était finalement accessible que pour les grandes entreprises, selon la théorie ou le mythe des économies d’échelle, s’entendant plus ou moins entre eux dans des alliances, voire des cartels et des trusts. On passait ainsi à une situation où la rationalité devait être élargie, soit une situation intermédiaire entre les quadrants nord-ouest et nord-est.

On s’est toutefois aperçu que de nombreux acteurs, tant actionnaires que parties prenantes[26], pouvaient contrecarrer la stratégie puisque leurs intérêts ne coïncidaient pas toujours avec les besoins de la firme, compte tenu de l’asymétrie informationnelle (certains acteurs en sachant plus que d’autres). Pour minimiser les comportements opportunistes, il fallait élaborer des contrats pour offrir divers avantages contrecarrant ces intérêts divergents et entraîner l’adhésion aux objectifs de la firme (Jensen et Meckling, 1976). Ainsi, cette dernière était vue comme un noeud de contrats favorisant la convergence d’intérêts, y compris ceux qui étaient signés avec les firmes en amont et en aval pour compenser la rationalité beaucoup plus faible. En outre, comme la théorie des contrats était insuffisante, compte tenu de leur incomplétude justement à cause de l’opacité des marchés et ainsi de l’asymétrie de l’information, on a dû revenir aux principes d’autorité imposée par les dirigeants et s’ajoutant aux contrats (quadrant nord-est).

Or, les vingt glorieuses[27], 1970-1990, ont mis en exergue le dynamisme des PME, alors que les grandes entreprises étaient empêtrées par la remise en question des formes traditionnelles de gestion et du taylorisme et que les gouvernements n’avaient plus les moyens de les soutenir systématiquement, ce qu’on a appelé la crise du fordisme (Billaudot, 2001). En d’autres mots, les PME devaient soutenir le développement en attendant que les grandes entreprises reprennent de la vigueur. Mais l’accélération du changement, avec entre autres la mondialisation de l’économie, augmentait fortement l’incertitude et obligeait les grandes entreprises à devenir plus flexibles, notamment, en externalisant une partie de leur production, ce qui remettait fortement en question ces économies d’échelle et amenait ces firmes à partager de l’information pour que les réseaux hiérarchiques ou non (le toyotisme) mis en place avec l’aide des PME fonctionnent ; on en arrivait ainsi à une rationalité encore plus faible qui ne pouvait fonctionner qu’avec des réseaux et de la coopération, soit de la rationalité partagée (quadrant sud-est).

Finalement, les apports des anthropologues, des psychologues et des économistes et géographes régionaux permettent de découvrir de nouvelles formes de développement. Ces formes multiplient les acteurs dans des milieux plus ou moins dynamiques avec du capital social facilitant ou non la création et le développement des PME par l’accroissement de l’information riche et par des effets de gouvernance à base de règles ou de conventions orientant les efforts. On se trouve dans un environnement très incertain, mais dont la rationalité procédurale partagée soutient et oriente les efforts (quadrant sud-ouest) : autrement dit, les entreprises agissent parce que les partenaires pensent relativement comme elles[28], faisant tout en leur pouvoir pour que cela réussisse, quels que soient les aléas dans l’environnement national et international. Cette rationalité est subjective et provient de l’inné, de l’acquis et du construit en société, comme l’a montré Habermas (1987). Elle relève d’un apprentissage collectif, par des relations personnalisées et ainsi de la proximité, générant ces conventions qui permettent de diminuer l’incertitude et de faciliter la résolution de l’ambiguïté, d’encourager l’adhésion et de soutenir l’action et l’innovation[29]. En somme, le succès de l’action de chaque entreprise est tributaire des actions des autres (la coopération) et de l’échange de l’information dans des réseaux à base de confiance[30]. Nous en arrivons donc à une analyse constructiviste où la rationalité est inscrite dans l’action. Ce qui devrait nous permettre de développer une théorie plus englobante afin de mieux comprendre les PME.

Mais cette dernière étape est encore mal comprise et demande plus d’approfondissement tant dans ses parties (par exemple, les effets de débordement de l’apprentissage collectif) que dans ses mécanismes. Qu’est-ce qui démarre le dynamisme et pourquoi certains milieux particulièrement entrepreneuriaux finissent par ralentir ? Quels sont les processus de développement des petites et moyennes entreprises compte tenu de leur hétérogénéité et de leur dynamisme différencié ?

Parties annexes

Note biographique

Pierre-André Julien

Pierre-André Julien détient un doctorat en sciences économiques et il est professeur émérite à l’Université du Québec à Trois-Rivières. Ses travaux portent sur l’économie des petites entreprises et l’entrepreneuriat régional. Il a publié plus de 400 rapports et articles scientifiques en différentes langues et 22 livres sur ces sujets dont le dernier, Entrepreneuriat régional et économie de la connaissance, a été traduit en sept langues. Adresse : INRPME, C.P. 500, Trois-Rivières, Québec, G9A 5H7.

Notes

-

[1]

Évidemment, avec Richard Cantillon en 1755, Robert Turgot en 1766 ou Jean-Baptiste Say en 1803.

-

[2]

C’est l’expression utilisée aussi par Schumpeter (1924) : « der Typus des modernen Industriekapitans », qui le reprend de Jean-Baptiste Say.

-

[3]

À la différence des petits entrepreneurs faisant corps avec leur entreprise et ses intérêts. Nous ne sommes pas très loin ici des spéculateurs actuels qui n’achètent une entreprise que pour en maximiser rapidement la valeur, même au prix de coupures draconiennes dans le personnel, pour la revendre ensuite à leur propre profit ou à ceux de la firme financière qu’ils représentent, quelles que soient ses chances de survie et de développement à long terme ; ces spéculateurs font ainsi fi des intérêts des fondateurs de l’entreprise, de ses employés et même des consommateurs qui recourent à ses produits.

-

[4]

Ansiaux (1926, p. 195) donne l’exemple des chapeaux de dame avec toutes leurs fantaisies adaptées au goût de chaque cliente et requérant donc des petites entreprises de modistes, au contraire des chapeaux d’homme relevant d’un conformisme beaucoup plus élevé et produit dans la grande entreprise.

-

[5]

Voir, par exemple, la production de faïences par plus de 500 petites entreprises au premier siècle après Jésus-Christ à la Graufesenque, près de la ville de Millau (Condatomagus) au Languedoc français, qui fournissait tout l’Empire romain en vaisselles de qualité (Vernhet, 1991).

-

[6]

Le putting out, le sweating system ou le Verlagsystem que certains traduisent par marchandage et dont les excès ont commencé par être contrôlés, par exemple, en France, par la loi du 10 juillet 1905 (Colson, 1917, p. 277).

-

[7]

Des études sur les districts industriels ont démarré à peu près dans le même temps, comme en Suède avec le district suédois du meuble de Gnosjö (Johannisson, 1983). Ces districts existent un peu partout, comme dans le cas des districts de la fourrure à Montréal ou à New York (Julien, 1992).

-

[8]

Par exemple, Collins, Moore et Unwella (1964) résument bien cette vision en rappelant que les économistes théoriciens, notamment Casson (1991), ne voient l’entrepreneur et son entreprise que comme un agent rationnel qui fait des choix optimaux dans un environnement aux dimensions limitées et très spécifiques. Pourtant, Léon Walras, le père de l’économie marginaliste et de l’équilibre général, avait mis en garde ses disciples sur l’application de cette théorie, celle-ci n’étant « qu’une première approximation de la réalité […] que les jeunes économistes s’imaginent rendre de plus en plus “scientifique” à mesure qu’ils la rendent de plus en plus confuse et obscure […] », comme le précise Antonelli, son premier assistant lors de son exil à Lausanne (Antonelli, 1939, p. 20 et p. 254).

-

[9]

La croyance aux avantages des économies d’échelle, qui relèverait pourtant du bon sens, s’explique en particulier par le calcul en chapelle (en silo) des coûts (au niveau de la production) ; alors qu’en intégrant tous les coûts, y compris ceux de contrôle, de transaction et de gestion, une bonne partie des économies d’échelle sont compensée par des déséconomies d’échelle. Dès 1934, Austin Robinson avait déjà expliqué l’importance de ces déséconomies au plan de la gestion. Billaudot (1980), entre autres, a vérifié cette importance dans une étude longitudinale des entreprises françaises révélant que leurs coûts de gestion augmentaient de plus en plus à mesure qu’elles croissaient.

-

[10]

En particulier pour offrir des salaires élevés et autres avantages sociaux, comme le soutenaient les économistes de l’économie duale du travail, une partie de l’économie étant efficace et l’autre, composée avant tout de petites entreprises, relativement inefficace (Harrisson et Sum, 1979 ; Berger et Piore, 1980). Or, on sait que pour le même type de produit et de marché, les différences de rémunération sont beaucoup plus faibles sinon inexistantes. Voir à ce propos l’analyse du Bureau international de travail (1992) ou de Statistique Canada (Morissette, 1993).

-

[11]

L’idée de l’influence de la mode sur la segmentation des marchés est très ancienne, comme l’expliquait déjà Montesquieu dès 1721 dans sa 99eLettre persane et comme le montraient les études de Mauduit (1933) dans ses analyses du rôle des coutumes, des traditions et, finalement, de cette mode sur le changement et donc sur l’obligation de la publicité d’en tenir compte.

-

[12]

Paul Reynolds (1991, p. 53) note ironiquement que la performance des grandes entreprises repose en partie sur le développement et la production d’équipements spécialisés produits justement par des PME avec des employés hautement spécialisés !

-

[13]

On trouve différentes sortes de proximité : la proximité cognitive, c’est-à-dire le partage de mêmes connaissances de base, d’expertise et de références ; la proximité organisationnelle favorisant les relations internes dans les organisations ou externes dans des réseaux ; la proximité socioculturelle ou d’encastrement dans un tissu structuré de relations personnelles ; la proximité institutionnelle à base de lois ou de règles de jeu sous la gouverne gouvernementale et, enfin, celle géographique (Julien, 2005, p. 167-168).

-

[14]

Spillover effect.

-

[15]

Comme les petites épiceries du coin, les pharmacies, les électriciens, les plombiers, les psychologues, les comptables, etc., dont certains relèvent de franchises ou de travail en réseau.

-

[16]

Pour les différencier des souris, où les autres PME réussissant difficilement à tirer leur épingle du jeu avant de succomber à la concurrence et les éléphants sinon les dinosaures ne survivant parfois qu’à cause de leur grande taille et des aides multiples des gouvernements.

-

[17]

Berle était un juriste enseignant à Columbia qui dépouilla avec ses étudiants les décisions de jurisprudence sur les sociétés alors que Mean était un économiste statisticien engagé par le Social Science Research Council du gouvernement fédéral.

-

[18]

Pour revenir ainsi aux idées, notamment de la destruction créatrice, de la période autrichienne de Schumpeter.

-

[19]

Schumpeter (1908) rappelait que l’homo oeconomicus était une pauvre figure sans esprit et moins qu’humain (« the homo oeconomicus remains a poor figure denied of spirit and less than human »). Sen (1977), Prix Nobel d’économie de 1998, ajoutait que ce n’était finalement qu’un fou rationnel (« a “rational fool”…, who always act to obtain as much as possible at the least possible price, leaving aside any other preoccupations such as habits, laziness, ignorance, friendship, carefree attitudes, etc. »).

-

[20]

À noter que l’importance de la pensée latérale pour innover est très ancienne, comme on peut le lire chez Pella y Forgas en 1892 (p. 15 : l’innovation, c’est « pensar como de lado, porque las más de las ideas nuevas ú originales las hallamos por digresión […] »), ce dernier se référant d’ailleurs à un ouvrage plus ancien encore de Souriau (1881) donnant toute son importance à l’imagination dans l’invention et l’innovation.

-

[21]

Veblen (1900), s’inspirant des travaux de James, parlait déjà il y a plus de 100 ans de l’importance de l’ambiance sociale (« mood, atmosphere […] ») sur le comportement des consommateurs et des entrepreneurs.

-

[22]

Ansiaux (1926, p. 198) expliquait encore que les petites entreprises (notamment dans l’agriculture) pouvaient compenser leurs faibles coûts d’échelle par l’association leur permettant de diminuer leurs coûts.

-

[23]

On revient encore à la gestion agricole d’Olivier de Serres puisque von Thünen était propriétaire du grand domaine agricole de Teltow dans le Mecklembourg, d’où il a tiré plusieurs exemples de son analyse.

-

[24]

« Ils sont le produit de leur environnement social […] et la façon qu’ils perçoivent les opportunités est influencé par les interactions sociales et les antécédents sociaux des individus. » Downing ajoute que « l’entrepreneuriat […] résulte de l’accomplissement social et collaboratif » (2005, p. 196 ; notre traduction). Voir aussi Zafirovski (1999).

-

[25]

SWOT : forces (strong), faiblesses (weakness), opportunités (opportunity) et menaces (threat).

-

[26]

Stockholders et stakeholders.

-

[27]

Pour reprendre l’image de Jean Fourastié à propos des trente glorieuses de l’après-guerre (1945-1975), appelées golden decades par les Américains, qui ont permis à la plupart des économies industrialisées de quadrupler leurs richesses, avant que les premières crises de l’énergie (1973 et 1975) et, depuis lors, la crise environnementale mettent un frein brutal à cette expansion.

-

[28]

Ou, au moins, ils nous soutiennent émotionnellement face au risque (Bruderl et Preisendorfer, 1998).

-

[29]

C’est ce qu’expliquent Berger et Luckmann (1986), en rappelant que tout individu est redevable des institutions socioéconomiques et des multiples relations dans lequel il s’insère.

-

[30]

Compensant les contraintes ou les limites de la coordination par le marché et les mécanismes buraucratiques ou de contrats formels, par exemple entre les grandes entreprises (Jones, Hesterly et Borgatti, 1997).

Bibliographie

- Adler, P. et S. Kwon (2002), « Social capital : prospects for a new concept », Academy of Management Review, vol. 27, no 1, p. 17-40.

- Aldrich, H.E. et C. Zimmer (1986), « Entrepreneurship through social networks », dans D. Sexton et R. Smilor (dir.), The Art and Science of Entrepreneurship, Cambridge, Ballinger, p. 3-23.

- Amabile, T. (1997), « Motivating creativity in organizations : on doing what you love and loving what you do », California Management Review, vol. 40, no 1, p. 39-58.

- Anderson, A. et C. Miller (2003), « Class matters : human and social capital in the entrepreneurial process », Journal of Socio Economics, no 32, p. 17-36.

- Ang, J.S. (1992), « On the theory of finance privately held firms », The Journal of Small Business Finance, vol. 1, no 3, p. 185-203.

- Ansiaux, M. (1926), Traité d’économie politique, Paris, Marcel Girard.

- Antonelli, É. (1939), L’économie pure du capitalisme, Paris, Marcel Rivières.

- Aoki, M. (1986), « Horizontal versus vertical information structure of the firm », American Economic Review, vol. 76, no 8, p. 971-983.

- Arcy, E. et B. Guissani (1996), « Local economic development : changing the parameter », Entrepreneurship and Regional Development, vol. 8, no 3, p. 159-178.

- Arrow, K. (1962), « The economic implications of learning by doing », Review of Economic Studies, vol. 29, no 2, p. 155-173.

- Audretsch, D. et M. Feldman (1996), « R&D spillovers and the geography of innovation and production », American Economic Review, vol. 86, no 4, p. 630-640.

- Aydalot, P. (1976), Dynamique spatiale et développement intégral, Paris, Economica.

- Bacon, N., P. Ackers, J. Storey et D. Coates (1996), « It’s a small world : managing human resources in small businesses », International Journal of Human Resource Management, vol. 7, no 1, p. 82-100.

- Bagnasco, A. (1977), Tre Italie. La problematica territoriale dello sviluppo italiano, Bologne, Il Mulino.

- Baldwin, J.R. et G. Picot (1995), « Employment generation by small producers in the Canadian manufacturing sectors », Small Business Economics, vol. 7, no 3, p. 317-331.

- Baldwin, J.R. et P.K. Gorecki (1991), « Firm entry and exist in the Canadian manufacturing sector », Canadian Journal of Economics, vol. 24, no 3, p. 300-323.

- Basu, A. (1998), « An exploration of entrepreneurial activity among Asian small business in Britain », Small Business Economics, vol. 10, no 4, p. 313-326.

- Baumard, P. (1996), « Competitive advantage from tacit knowledge : bringing some empirical evidence », Cahier de recherche no 96.09, Université de Paris XII - Val-de-Marne, IRG.

- Beccatini, G. (1979), « Dal settore industriale al distretto industriale. Alcune considerazione sull’unita di indagine delle’economia industriale », Revista di Economia e political industriale, no 5, p. 8-19.

- Beccatini, G. (1989), « Rifflessioni sul distretto industriale marshalliano come concetto socio-economico », Stato e mercato, no 25, p. 111-128.

- Beckenstein, A.R. (1976), « The economic of production and distribution as they impact on small business », Journal of Contemporary Business, vol. 2, no 1, p. 25-46.

- Berger, P. et T. Luckmann (1986), La construction sociale de la réalité, Paris, Méridiens.

- Berger, S. et M. Piore (1980), Dualism and Discontinuity in Industrial Societies, Cambridge, Cambridge University Press.

- Berle, A.A. et G.C. Mean (1934), Modern Corporation and Private Property, New York, Macmillan.

- Billaudot, B. (1980), « Accumulation, croissance et emploi dans l’industrie française : rétrospective 1952-1976 », Économie et statistique, no 127, p. 83-99.

- Billaudot, B. (2001), Régulation et croissance, Paris, L’Harmattan.

- Birch, D. (1981), « Who creates jobs ? », The Public Interest, no 65, p. 3-14.

- BOE (1996), Finance for the Small Firm, Troisième rapport, Londres, HMSO.

- Bourdieu, P. (1980), Le sens pratique, Paris, Éditions de Minuit.

- Braudel, F. (1979), Civilisation matérielle, économie et capitalisme, xve-xviiie siècle, 3 vol., Paris, Armand Colin.

- Brocard, R. et J.M. Gaudois (1978), « Grandes enterprises et PME », Économie et statistiques, no 96, p. 25-43.

- Bruderl, J. et P. Preisendorfer (1998), « Network support and the success of newly founded businesses », Small Business Economics, vol. 10, no 2, p. 213-225.

- Bureau international du travail (1992), Wages Policy : Wages and Non-Wages Labour Cost and Their Relation to Employment under Conditions of Structural Adjusment, Genève, BIT.

- Bygrave, W.D. (1989), « The entrepreneurship paradigm (I) : a philosophical look at its research methodologies », Entrepreneurship Theory and Practice, vol. 14, no 1, p. 7-26.

- Callon, M. (1999), « Le réseau comme forme émergente et comme modalité de coordination : le cas des interactions stratégiques entre firmes industrielles et laboratoires académiques », dans M. Callon, P. Cohendet et al. (dir.), Réseau et coordination, Paris, Économica.

- Calori, R., P. Véry et J.L. Arrègle (1997), « Les PMI face à la planification stratégique », Revue française de gestion, janvier-février, p. 11-23.

- Carbonara, D. (2002), « New models of inter-firms networks within industrial districts », Entrepreneurship and Regional Development, vol. 14, no 2, p. 229-246.

- Casson, M. (1991), L’entrepreneur, traduction de The Entrepreneur (Oxford, Basic Blackwell, 1982), Paris, Economica.

- Chell, E. (2001), Entrepreneurship : Globalization, Innovation and Development, Londres, Thompson Learning.

- Churchill, B.C. (1955), « Age and expectancy of business firms », Survey of Current Business, décembre, p. 3-25.

- Clark, J.M. (1926), Social Control of Business, cité par Pigou, tome 1, p. 170 et II, p. 42, le caractère collectif de la vie économique, le caractère organique de la vie sociale.

- Collins, O., D. Moore et D. Unwella (1964), The Enterprising Man, East Lansing, Michigan State University Press.

- Colson, C. (1917), Cours d’économie politique, livre deuxième, Paris, Gauthier Villars et Félix Alcan.

- Commons, J.R. (1919), Industrial Goodwill, New York, McGraw-Hill.

- Commons, J.R. et al. (1921). Industrial Government, New York, Macmillan.

- Conference Board (National Industrial Conference Board Inc.) (1951), « Personal administration in the small company. Highlights for the executive », Études sur la politique du personnel, no 117, New York.

- Coviello, N.E., R.J. Brodie et H.J. Munro (2000), « An investigation of marketing practice by firm size », Journal of Business Venturing, vol. 15, no 5, p. 523-545.

- Curran, J. et R.A. Blackburn (2001), Researching the Small Enterprise, Londres, Sage Publications.

- Daft, R.L. et R.H. Lengel (1986), « Organizational information requirements, media richness and structural design », Management Science, vol. 32, no 5, p. 554-571.

- Davidsson, P. (1991), « Continued entrepreneurship : ability, need and opportunity as determinants of small firms growth », Journal of Business Venturing, vol. 6, no 6, p. 405-429.

- Davidsson, P. et B. Honig (2003), « The role of human and social capital among nascent entrepreneurs », Journal of Business Venturing, vol. 18, no 3, p. 301-331.

- Davis, S.J., J. Haltiwanger et S. Schuh (1996), « Small business and jobs creation : dissecting the myth and reassessing the facts », Small Business Economics, vol. 8, no 3, p. 297-315.

- De Serres, O. (1600), Théâtre d’agriculture et mesnage des champs, cité par F. Lequenne, La vie d’Olivier de Serres, Paris, Julliard, 1942.

- Didier, M. (1980), « Crise et concentration du système productif », Économie et statistique, no 144, tableau 3.

- Downing, S. (2005), « The social construction of entrepreneurship : narrative and dramatic processes in the coproduction of organization in identities », Entrepreneurship : Theory and Practice, vol. 29, no 2, p. 185-204.

- Durkheim, E. (1893), De la division du travail social, Paris, Presses universitaires de France.

- Engwall, I. (1976), « Response time of organizations », Journal of Management Studies, vol. 13, no 1, p. 1-15.

- Evans, D.S. et L.S. Leighton (1989), « The determinants of change in US self-employment », Small Business Economics, vol. 1, no 2, p. 11-120.

- Everaere, C. (1997), Management de la flexibilité, Paris, Economica.

- Fabi, B. et D. Garand (2005), « La gestion des ressources humaines dans les PME », dans P.-A. Julien (dir.), Les PME. Bilan et perspectives, chap. 13, Québec, Les Presses Inter Universitaires.

- Forte, F. (1971), « Le economie esterne marshalliane e la teoria contemporanea delle sviluppo », Revue internationale des sciences sociales, vol. XLII, no 1, p. 117-160.

- Garofoli, G. (1981), « Lo sviluppo delle “aree periferiche” nell’economia italiana degli anni Settanta », L’industria, no 3, p. 391-404.

- Gold, B. (1981), « Changing perspective on size, scale and return : an interpretative study », Journal of Economic Literature, vol. 19, no 1, p. 5-34.

- Gomez, P.Y. (1997), « Information et conventions : le cadre du modèle général », Revue française de gestion, no 112, p. 217-239.

- Gould, J.P. (1969), « Adjustment costs in the theory of investment of the firms », Review of Eonomic Studies, vol. 35, no 1, p. 47-56.

- Granovetter, M. (1973), « The strength of weak ties », American Journal of Sociology, vol. 78, no 6, p. 1360-1380.

- Granovetter, M.S. (1985), « Economic action, social structure an embeddedness », American Journal of Sociology, vol. 91, no 3, p. 481-510.

- Greve, A. et J. Salaff (2003), « Social networks and entrepreneurship », Entrepreneurship : Theory and Practice, vol. 28, no 1, p. 1-23.

- Gross, H. (1958), Petites entreprises et grands marchés, Paris, Éditions d’Organisation.

- Habermas, J. (1987), Théorie de l’agir communicationnel, 2 tomes, Paris, Fayard.

- Harrisson, B. (1994), Lean and Mean, New York, Basic Books.

- Harrisson, B. et A. Sum (1979), « A theory of “dual” or segmented labor market », Journal of Economic Labours, vol. 13, no 3, p. 687-706.

- Ijiri, Y. et H.A. Simon (1977), Skew Distribution and the Size of Business Firms, Amsterdam, North Holland.

- James, W. (1908), Handbook of Psychology, cité par Pirou, op. cit.

- Jensen, M.C. et W.H. Meckling (1976), « Theory of the firm : managerial behavior agency costs and ownership structure », Journal of Financial Economics, vol. 3, no 4, p. 305-360.

- Johannisson, B. (1983), « Swedish evidence or the potential of local entrepreneurship in regional development », European Small Business Journal, vol. 1, no 2, p. 11-24.

- Johannisson, B., O. Alexanderson, K. Nowicki et K. Sennenth (1994), « Beyond anarchy and organization : entrepreneurship in contextual networks », Entrepreneurship and Regional Development, vol. 6, no 3, p. 329-356.

- Jones, C., W.S. Hesterly et S.P. Borgatti (1997), « A general theory of network governance : exchange conditions and social measurement », Academy of Management Review, vol. 22, no 4, p. 911-945.

- Julien, P.-A. (1992), « The role of local institutions in the development of industrial districts : the Canadian experience », dans F. Pyke et W. Sengenberger (dir.), Industrial Districts and Local Economic Regeneration, Genève, International Institute for Labour Studies, p. 197-215.

- Julien, P.-A. (2005), Entrepreneuriat régional et économie de connaissance, Québec, Presses de l’Université du Québec.

- Julien, P.-A. et C. Lafrance (1983), « Toward the formalization of “Small is Beautiful” : societal effectiveness versus economic efficiency », Futures, vol. 15, no 3, p. 211-221.

- Julien, P.-A., E. Andriambeloson et C. Ramangalahy (2004), « Networks, weak signals and technological innovation among SMEs land-based transportation equipment sector », Entrepreneurship and Regional Development, vol. 16, no 4, p. 251-269.

- Kaplan, A.D.H. (1948), Small Business. Its Space and Problems, New York, McGraw-Hill.

- Karpik, L. (1996), « Dispositifs de confiance et engagements crédibles », Sociologie du travail, no 4, p. 527-541.

- Kets de Vries, M.F.R. (1977), « The entrepreneurial personality : a person at the crossroads », Journal of Management Studies, vol. 14, no 1, p. 34-57.

- Kirchhoff, N.C. (1996), « Twenty years of job creation research : what have we learned ? », Communication au Xe Congreso Latinoamericano sobre Esperitu Empresarial, Cali, Colombie, 19-22 juin.

- Lang, J.R., R.J. Catalonne et D. Gudmundson (1997), « Small firm information seeking as a response to environmental threats and opportunities », Journal of Small Business Management. vol. 35, no 1, p. 11-23.

- Larson, A. et J. Starr (1993), « A network model of organization formation », EntrepreneurshipTheory and Practice, vol. 17, no 1, p. 1-15.

- Leonard, J.S. (1986), « On the size distribution of employment and establishment », Document de travail no 1951, Cambridge, National Bureau of Economic Research, juin.

- Lin, N. (1999), « Building a network theory of social capital », Connexions, vol. 22, no 1, p. 28-51.

- Loveman, G. (1989), Changes in the Organization of Production and the Skill Composition of the Employment, Thèse de doctorat, Cambridge, MIT, septembre.

- Low, M.B. (2001), « The adolescence of entrepreneurship research : specification of purpose », Entrepreneurship : Theory and Practice, vol. 25, no 4, p. 17-25.

- Lucas, R.E. (1978), « On the size distribution of business firms », The Bell Journal of Economics, vol. 9, no 4, p. 508-523.

- Mahé de Boislandelle, H. (1988), Gestion des ressources humaines dans les PME, Paris, Économica.

- Maillat, D., M. Quévit et L. Senn (1993), Réseaux d’innovation et milieux innovateurs. Le pari pour le développement régional, Neuchâtel, EDES.

- Marchlup, F. (1967), « Theory of the firm : marginalist, behavioural, managerial », American Economic Review, vol. 57, no 1, p. 267-277.

- Mauduit, M.R. (1933), La réclame, Paris, Alcan, cité par W. Oualid (1938), « Les classes moyennes », Mélanges dédiés à M. le professeur Henri Truchy, Paris, Sirey, p. 419-431.

- Mintzberg, H. (1994), The Rise and Fall of Strategic Planning, Londres, Prentice Hall.

- Mitchell, R.K., L.W. Buseniyhet al. (2007), « The central question in entrepreneurial cognition research », Entrepreneurship Theory and Practice, vol. 31, no 1, p. 1-27.

- Montebello, M., M. Saias et J. Greffeuille (1975), « Planification stratégique et MPI », Direction, mai, p. 99-111.

- Morissette, R. (1993), « Canadian jobs and firm size : do smaller firms pay less ? », Revue canadienne d’économique, vol. 26, no 1, p. 159-174.

- Nadram, S.S., M.PH. Born et K.J. Samsom (2007), « Do entrepreneurial attributes change during the life courses of enterprises and entrepreneurs ? », Cahier de recherche no 07-08, Nyenrode Business Universiteit.

- Narver, J.C. et L.E. Preston (1976), « The political economy of small business », Journal of Contemporary Business, vol. 2, no 1, p. 1-24.

- Nooteboom, B. (2000), Learning an Innovation in Organization and Economics, Oxford, Oxford University Press.

- Nooteboom, B. (2006), « Methodological interactionism : theory and application to the firm and to the building of trust », Cahier de recherche, Université de Tilburg.

- North, D. (1991), « Institutions », Journal of Economic Perspectives, vol. 5, no 1, p. 97-112.

- Oi, W.Y. (1993), « Heterogeneous firms and the organization of the production », Economic Enquiry, vol. 23, no 1, p. 143-171.

- Organisation de coopération et de développement économiques - OCDE (2005), Perspectives de l’OCDE sur les PME, Paris.

- Pacitto, J.-C. et P.-A. Julien (2006), « Le marketing est-il soluble dans la très petite entreprise », Revue internationale PME, vol. 19, nos 3-4, p. 77-110.

- Pella y Forgas, D. (1892), Las patentes de invención y los derechos del inventor, Barcelone, Administración de Innovación é invenciones.

- Phillips, B.D. et B.A. Kirchhoff (1989), « Formation, growth and survival : small firm dynamics in the U.S. economy », Small Business Economics, vol. 1, no 1, p. 65-74.

- Pirou, G. (1920), Economic of Welfare, cité par M. Blaug, Economic Theory in Retrospect, Homewood, Irwin, 1968, p. 606-608.

- Pratten, C. (1971), Economies of Scale in Manufacturing Industry, Cambridge, Cambridge University Press.

- Reboud, L. (1966), « Dimension des entreprises, concentration et concurrence », L’actualité économique, vol. 42, no 4, p. 429-457.

- Reynolds, P.D. (1991), « Sociology and entrepreneurship : concepts and contributions », Entrepreneurship. Theory and Practice, vol. 16, no 2, p. 47-70.

- Robinson, A. (1934), « The problem of management and the size of firms », Economic Journal, vol. 44, no 2, p. 242-247.

- Robinson, J. (1969), The Economic of Imperfect Competition, 2e édition, Londres, Macmillan.

- Robinson, R.B. et J.A. Pearce II (1983), « The impact of formalized planning on financial performance in small organizations », Strategic Management Journal, vol. 4, no 3, p. 197-207.

- Robinson, R.B. et J.A. Pearce II (1984), « Research trusts in small firm strategic planning », Academy of Management Review, vol. 1, no 1, p. 128-137.

- Ruef, M. (2002), « Strong ties, weak ties, and islands : structural and cultural predictors of organizational innovation », Industrial and Corporate Change, vol. 11, no 3, p. 427-450.

- Saporta, B. (1986), Stratégies pour la PME, Paris, Domat-Montchrestien.

- Scherer, E.M. (1984), Innovation and Growth : Schumpeterian Perspective, Cambridge, MIT Press.

- Schumpeter, J. (1908), « On the concept of the social value », Quarterly Journal of Economics, no 23, p. 213-232.

- Schumpeter, J. (1924), « Unternehmer », dans L. Elster, A. Weber et F. Wieser (dir.), Handwörterbuch der Staatswissenscheften (Dictionnaire des Sciences de l’État), vol. 8, Jena, Gustav Fisher, p. 476-487.

- Sen, A. (1977), « Rational fools : a critique of the behavioral foundations of economic theory », Philosophy and Public Affairs, vol. 6, p. 317-344.

- Sengenberger, W., G. Loveman et M. Piore (1990), The Re-Emergence of Small Enterprises, Genève, Institut d’études sociales, tableau 9.

- Shaver, K.G. et L.R. Scott (1991), « Person, process, choice : the psychology of new venture creation », Entrepreneurship. Theory and Practice, vol. 16, no 2, p. 23-45.

- Simon, H. et C.P. Bonini (1958), « The size distribution of business firms », American Economic Review, vol. 48, no 4, p. 607-617.

- Simon, H.A. (1979), « Rational decision making in business organization », American Economic Review, vol. 69, no 4, p. 493-513.

- Smith, A. (1776), Recherches sur les causes de la richesse des nations, traduction française de 1788, Paris, Pierre J. Duplain, Cour du Commerce.

- Souriau, P. (1881), Théorie de l’invention, Paris, Éditions Vigdor (disponible gratuitement sur Internet).

- Steindl, J. (1947), Small and Big Business : Economic Problem of the Size of the Firms, Oxford, Basil Blackwell.

- Steward, A. (1991), « A prospectus on the anthropology of entrepreneurship », Entrepreneurship Theory and Practice, vol. 16, no 2, p. 71-91.

- Storey, D.J. et S. Johnson (1986), « Job generation in Britain : a review of recent studies », International Small Business Journal, vol. 4, no 4, p. 29-47.

- Tilton Penrose, E. (1959), The Theory of the Growth of the Firm, Oxford, Basil Blackwell.

- Torrès, O. (2003), « Petitesse des entreprises et grossissement des effets de proximité », Revue française de gestion, no 144, p. 119-138.

- Trigilia, C. (1986), Grandi partiti e piccolo imprese, Bologne, Il Mulino.

- Uzzi, B. (1996), « Embeddedness and economic reconnaissance : the network effect », American Sociological Review, vol. 61, no 4, p. 674-698.

- Vankataraman, S. (1997), « The distinctive domain of entrepreneurship research », dans J.A. Katz (dir.), Advances in Entrepreneurhsip, Firm Emergence and Growth, Greenwich, JAI, p. 119-138.

- Veblen, T. (1900), « The limitation of marginal utility », Quarterly Journal of Economics, cité par G. Pirou, Les nouveaux courants de la théorie économique aux États-Unis. Tome 1. – Les précurseurs, 3e édition, Paris, Domat-Montchrestien, 1946.

- Veblen, T. (1904), Theory of Business Enterprise, New York, Schibners, cité par G. Pirou, op. cit.

- Veltz, P. (2002), Des lieux et des liens : le territoire français à l’heure de la mondialisation, Paris, Édition de l’Aube.

- Vernhet, A. (1991), La Graufesenque, céramiques gallo-romaines, Millau, Éditions du Beffroi.

- VonThünen (1826), Der isolierte Staal (L’état isolé), cité dans M. Polèze et R. Shearmur, Économie urbaine et régionale, Paris, Economica.

- Walker, F. et A. Brown (2004), « What success factors are important into small business owners ? », International Small Business Journal, vol. 22, no 6, p. 577-594.

- Walsh, V.C. (1970), Introduction to the Contemporary Microeconomics, New York, McGraw-Hill.

- Watson, J. (2006), « Modeling the relationship between networking and firm performance », Journal of Business Venturing, vol. 22, no 6, p. 852-874.

- Watts, D. (1999), Small Worlds : The Dynamics of Networks Between Order and Randomness, Princeton, Princeton University Press.

- Welsch, H.P. et J. Liao (2003), « Strategies for entrepreneurship development : striking a balance between explorative and exploitive research », dans C. Steyaert et D. Hjorth, New Movements in Entrepreneurship, Cheltenham, Edward Edgar, p. 20-34.

- Zafirovski, M. (1999), « Probing into the social layers of entrepreneurship : outlines of the sociology of enterprises », Entrepreneurship and Regional Development, vol. 11, no 3, p. 351-371.

Liste des figures

Figure 1

Graphique montrant l’évolution des théories touchant les PME