Corps de l’article

Figure 1

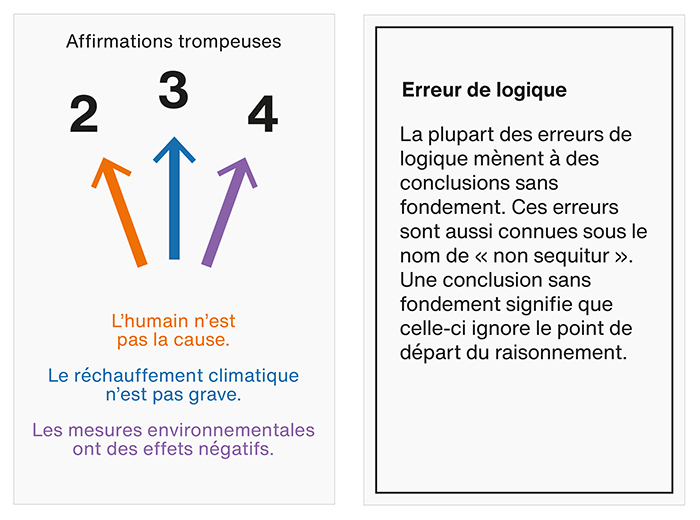

Gaëtan Robillard et Laurine Capdeville, image tirée du Jeu de la réfutation, jeu de soixante-dix cartes, édition française, 2022 (extrait du jeu présentant une carte « changement de couleur » et une carte « techniques de désinformation »).

Introduction

Critical Climate Machine ou « Machine-climat » (2021–) est un environnement artistique et génératif composé d’une sculpture de données, d’une visualisation et d’une installation sonore. Un logiciel basé sur l’apprentissage automatique et un jeu de cartes — le Jeu de la réfutation (voir les figures 1 et 3) — ont été spécialement conçus pour soutenir la recherche artistique[1]. Associant recherche et création, le projet général vise à explorer la médiation du discours climatosceptique sur le réseau social Twitter[2]. De plus, cette démarche vise à produire un contexte éducatif et délibératif où la désinformation sur le climat est désarmée grâce à l’introduction de savoirs critiques. Ces savoirs sont présentés dans des ateliers et des expositions pour réfuter les allégations trompeuses sur le réchauffement climatique, en particulier lorsqu’elles sont issues de la sphère informationnelle.

La présentation de l’information et de la désinformation est un problème important pour les médias contemporains. En novembre 2009, lors du scandale du Climategate, une sélection de courriels illégalement piratés dans l’institut Climate Research Unit au Royaume-Uni a été publiée sur Internet[3]. Quelques citations suggestives ont été saisies dans la blogosphère conspirationniste pour affirmer que le réchauffement climatique n’était qu’un complot[4]. Depuis lors, le consensus scientifique sur l’origine anthropique du changement climatique a été entaché par des allégations trompeuses dans les médias. Le discours climatosceptique en ligne — ses données — et la réfutation de ce discours sont les points de départ de notre recherche. En outre, dans un contexte en crise — crise de la vérité et crise du climat —, la compréhension de la médiation algorithmique prend un nouveau tournant. Il apparaît nécessaire d’en exposer les mécanismes autant que les normes et les modes de parution.

Comment l’information et son traitement algorithmique par les médias numériques influencent-ils notre compréhension du monde contemporain ? Comment s’orienter dans un écosystème numérique où la tromperie interagit avec le politique ? L’axe fort de ce travail consiste à produire une recherche sur la science et l’esthétique des technologies d’apprentissage automatique, tout en s’interrogeant sur plusieurs cadres médiatiques dans lesquels peut paraître le débat public sur le climat. L’enjeu du texte est alors de présenter à la fois l’environnement artistique qui a été produit et les études qui le sous-tendent[5]. Pour cela, on s’intéressera à la façon dont le Jeu de la réfutation a été conçu au fondement d’une création sonore faite de débats contradictoires sur le réchauffement climatique.

Ainsi, nous décrirons d’abord l’environnement artistique dans un sens général, puis le Jeu de la réfutation, un jeu pédagogique conçu pour identifier les informations trompeuses sur le sujet du climat et produire un contexte délibératif avec des élèves et étudiants. Enfin, nous montrerons quelle a été l’implication de ce jeu dans une production sonore, tout en réfléchissant le caractère algorithmique et synthétique de la composition. En conclusion, nous discuterons des engagements politiques ou sociaux de la médiation algorithmique dans un contexte de crise de la vérité.

Machine-climat

Figure 2

Gaëtan Robillard, Critical Climate Machine (Machine-climat), cuivre, bois, électronique, programme de collecte et de classification de données, installation sonore en octophonie, écran 30–40 pouces, dimensions variables, avec le soutien de MediaFutures dans le cadre du programme Horizon 2020 de l’Union européenne, 2021– (vue d’exposition à l’Ircam Centre Pompidou, 2022).

Machine-climat (voir la figure 2) est un projet pensé pour révéler et quantifier les mécanismes de désinformation sur le changement climatique[6]. L’environnement artistique du projet est un environnement génératif comprenant une sculpture de données, une installation sonore et une visualisation. À l’aide d’un algorithme d’intelligence artificielle, la sculpture analyse un flux de fausses informations en direct. Son algorithme traite les données collectées sur le réseau social Twitter à travers un modèle de traitement du langage naturel. Les données sont catégorisées en temps réel, selon une taxonomie établie dans les sciences cognitives[7].

Tandis que la sculpture intègre et manifeste ce processus, sur un écran, la visualisation témoigne des effets thermiques du traitement sur l’environnement d’exposition. Disposée autour de la sculpture, l’installation sonore est une pièce spatialisée en octophonie, constituée d’un ensemble de courts dialogues opposant des défenseurs du climat à des climatosceptiques. Ponctuellement, les termes scandés circulent dans l’espace; une partie des dialogues a été réinterprétée à l’aide d’un processus de composition musicale générative.

Au sein de ce dispositif, la médiation algorithmique du discours climatologique et climatosceptique est à la fois opérée par un algorithme de traitement du langage naturel — la sculpture classe la désinformation — et par un algorithme de synthèse sonore — la pièce sonore présente un ensemble de débats contradictoires. Alors que la classification de l’information collectée sur Twitter permet de révéler un large flux continu de désinformation en ligne, la confrontation des dialogues originaux avec les dialogues produits par la méthode générative ouvre une discussion sur la nature du langage sur le climat et sa représentation sonore, au carrefour de l’espace physique et de l’espace informationnel.

L’installation sonore est basée sur un travail de la voix : des dialogues opposent un groupe de climatosceptiques à un groupe de défenseurs du climat. Il s’agit à la fois d’un travail critique sur le déni du réchauffement climatique et d’un travail formel sur la nature du langage scientifique. Dans un ensemble de courts dialogues, tout un corpus d’affirmations trompeuses est infirmé à l’aide des connaissances scientifiques. Localement, de nouveaux agencements algorithmiques de ces discours font écho à la lecture des sons tirés du corpus. Ce principe compositionnel assume une présentation fragmentée des débats contradictoires, de sorte que la marque du processus de (re)médiation fait elle-même partie de l’environnement artistique[8].

Soulignons d’autre part que la collecte des données opérée au sein de l’installation a fait l’objet d’une réflexion éthique. En effet, dans le projet général, nous cherchons à exposer ensemble et de façon critique des processus de calcul avec leurs implications intellectuelles et matérielles. Une partie importante du code informatique a d’ailleurs été publiée avec le soutien du ZKM, Centre d’art et de technologie des médias[9]. Des extraits des données d’entraînement de l’algorithme de classification de la désinformation sur le réchauffement climatique ont également été présentés et discutés à l’occasion d’une série d’ateliers ouverts où les participants — élèves et étudiants — ont été encouragés à analyser cette désinformation et à cultiver une pensée critique. Cette série d’ateliers s’appuie sur le Jeu de la réfutation, un jeu de cartes conçu pour identifier et contredire les informations trompeuses sur le réchauffement climatique.

Jeu de la réfutation

Figure 3

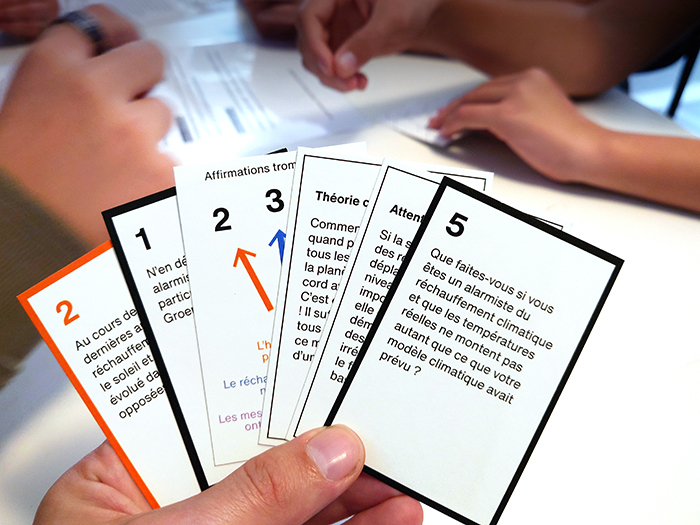

Gaëtan Robillard et Laurine Capdeville, image tirée du Jeu de la réfutation, jeu de soixante-dix cartes, édition française, 2022 (vue d’une partie organisée avec La Biennale EXPERIMENTA à Grenoble, 2022).

Les voix constituant la pièce sonore de la « Machine-climat » ont été écrites et enregistrées lors d’un atelier avec des lycéens et étudiants au sujet de la désinformation sur le changement climatique[10]. L’atelier était basé sur le Jeu de la réfutation — un jeu de soixante-dix cartes spécialement conçu pour le projet (voir les figures 1 et 3)[11]. Axées sur la pensée critique, les cartes ont été créées à partir de réfutations systématiques d’arguments sceptiques sur le climat. Le jeu facilite un débat structuré entre les participants. Son design est pensé pour rendre possible l’actualisation de débats contradictoires au sein d’un atelier de littératie informationnelle. Pour concevoir ce jeu, nous avons étudié la désinformation sur le réchauffement climatique et son analyse produite par les sciences cognitives.

« Les informations [en ligne] de mauvaise qualité sont tout aussi susceptibles de devenir virales — si ce n’est plus — que les informations de bonne qualité », affirme John Cook[12]. Au croisement des sciences politiques et des sciences cognitives, des recherches récentes établissent de nouvelles méthodes de technocognition (ou méthodes computationnelles), où l’intelligence artificielle est utilisée pour aider à la détection de la désinformation[13]. Ces recherches nous ont amené à découvrir un ensemble de données (ou dataset) destiné à entraîner un modèle d’apprentissage automatique pour détecter et classer différents types de désinformation sur le climat[14].

Les données d’entraînement du modèle en question sont constituées de près de 25 000 documents issus de lobbies conservateurs américains et de blogues contredisant le fait du réchauffement climatique. Les documents représentent une période de vingt ans de publication. Le dataset se compose de paragraphes étiquetés par des volontaires du climat (climate volunteers). La classification a été réalisée selon cinq types d’arguments trompeurs connus sur le changement climatique : 1) « il n’y a pas de réchauffement »; 2) « ce n’est pas nous »; 3) « ce n’est pas grave »; 4) « les solutions n’y feront rien »; et 5) « la science n’est pas fiable ». La taxonomie complète comprend une subdivision de ces cinq catégories en vingt-sept sous-catégories. Cette classification ainsi que des éléments de désinformation extraits des données d’entraînement ont ensuite servi de base pour concevoir le jeu.

La conception du jeu comprend à la fois un ensemble d’arguments sceptiques tirés de l’ensemble de données trouvé dans Coan et al., et des réfutations tirées du blogue « Skeptical Science[15] », une plateforme de debunking éditorialisée pour aider les scientifiques, les journalistes, mais aussi le grand public à mieux comprendre la désinformation sur le réchauffement climatique. Les règles du Jeu de la réfutation reprennent celles du jeu connu le Uno. Chaque joueur dispose d’une main de cinq ou sept cartes (selon les variantes) dont il doit se débarrasser. Les cartes se composent principalement de cartes de désinformations, encadrées en noir, et numérotées selon les cinq catégories identifiées chez Coan et al., et des cartes de réfutations possibles, avec la numérotation subséquente. Il existe trois buts : 1) identifier les informations trompeuses; 2) réfuter celles-ci; et 3) comprendre les techniques de désinformation les plus courantes. Lorsqu’une carte de désinformation est posée, le joueur suivant cherche la réfutation la plus pertinente disponible dans son jeu. De manière coopérative, l’ensemble des joueurs délibèrent de la validité de la réfutation proposée.

L’atelier tire parti du jeu et se décompose en trois temps : un temps de jeu avec les cartes (en groupe de quatre à six personnes); une phase de construction des dialogues en binôme; et une phase d’enregistrement des dialogues produits. Sur la base de deux séances d’atelier, au total trente-quatre dialogues ont finalement été écrits pour être interprétés par six voix choisies parmi les participants[16]. Le matériel sonore résultant représente une variété de discours classés selon la taxonomie identifiée au préalable et inscrite dans les principes du jeu. En dernier lieu, les voix enregistrées ont été composées pour présenter le discours dans un cadre de médiation algorithmique et musicale.

(Re)médiation

Figure 4

Gaëtan Robillard, Critical Climate Machine (son), installation sonore en octophonie, 2021– (vue de l’enregistrement des voix pour l’installation sonore, avec Laëtitia Ngha, Lycée International de l’Est Parisien, et Anastasiya Balan, Université Gustave Eiffel, 2021).

Basée sur un algorithme d’apprentissage automatique génératif, l’installation sonore présente les dialogues originaux avec les dialogues générés. Tout en s’appuyant sur le répertoire de dialogues originaux (voir la figure 4), les dialogues générés sont re-médiés sous une forme de synthèse dite concaténative[17]. Dans l’installation finale, les deux registres — médiations et re-médiations — sont composés et spatialisés ensemble. Dans cet espace, le public fait l’expérience d’un mouvement entre ordre et désordre, révélant, par des processus algorithmiques, la nature du discours sur le climat : son lexique, sa technicité, ses répétitions. Ainsi, la composition d’ensemble retrace un débat situé au sein d’un groupe de jeunes adultes, débat auquel fait écho la synthèse sonore de ce même débat. Le processus créatif et la production sont découpés en quatre étapes.

Premièrement, le brouillon de la partition a été guidé par un principe de permutation. L’opposition entre les différentes voix ou médiations a été envisagée sur plusieurs plans : arguments trompeurs vs réfutations; voix authentiques vs voix synthétiques; arguments généraux vs arguments particuliers. À ce stade, la méthode générative est considérée comme un moyen d’exploration et de sélection des combinaisons possibles (les premières estimations comptent jusqu’à 6 536 permutations).

Deuxièmement, et comme nous le détaillerons plus bas, l’algorithme d’apprentissage automatique DYCI2 de Jérôme Nika génère des phrases purement musicales à partir du matériel enregistré[18]. Dans ce cadre, les dialogues ont servi de mémoire sonore pour être ensuite explorés par l’algorithme, grâce à des structures ou des scénarios choisis. À partir des trente-quatre dialogues enregistrés, nous avons finalement généré plus de deux mille fichiers sonores. On peut ajouter que l’algorithme est probabiliste et multidimensionnel. Ses fonctions comprennent la production de nouvelles séquences arrangées selon des parcours dans la mémoire sonore en fonction de critères musicaux comme l’intensité, l’enveloppe ou le timbre.

Troisièmement, les différents résultats, ou séquences, générés ont été montés et spatialisés, réduisant le corpus à cent deux dialogues (représentant environ 1h20 de matériel). Ce corpus est organisé comme suit. Pour chacun des dialogues originaux, trois degrés de discours ont été retenus. Le premier degré présente le dialogue original; le deuxième degré implique une synthèse sonore proche du dialogue original, mais où l’unité sémantique du discours est légèrement altérée; le troisième degré conduit à de nouveaux arrangements complets de voix. Plus le degré est haut et plus le langage devient un langage musical et synthétique.

Quatrièmement, une composition générale a été pensée de façon à présenter les divers dialogues et les divers degrés, produisant des contrastes entre les différents degrés (du plus authentique au plus synthétique[19]). Sur le plan de la spatialisation sonore, si chaque voix est toujours émise depuis le même point de l’espace, les deuxième et troisième degrés du corpus amplifient les voix sur plusieurs points de la spatialisation. Dans ce cas, la quantité de diffusion sur les huit enceintes est proportionnelle à la taille des unités sémantiques (une phrase continue sera située sur un point de l’espace; à l’inverse, un ensemble de mots ou de syllabes découpés seront diffractés en plusieurs points). Plus les voix sont synthétisées et plus l’unité de sens est petite, plus elles remplissent l’espace.

L’effet produit reflète la dimension algorithmique et machinique du traitement musical des voix, et donc du texte. Il résulte de la composition des effets de glissement, de chevauchement, de brouhaha, mais aussi de scansion, d’itération, de répétition. Le langage est disséqué, grossi ou glitché, présenté en tant que résultat d’une opération algorithmique modulée dans le temps. Pensée comme portrait de l’ère post-vérité[20], la pièce sonore restitue les contradictions et les tensions issues de la compréhension du climat lorsqu’il est médié à travers un cadre interprétatif de nature spatiale et de nature algorithmique.

Discussion

Comme nous l’avons vu, Machine-climat est un environnement artistique qui opère sur différentes médiations et re-médiations du climat. Le Jeu de la réfutation a été conçu pour soutenir la présentation de débats contradictoires au sein de cet environnement, tout en assimilant des savoirs extraits des sciences cognitives et des sciences politiques. La production d’un contexte éducatif et délibératif par le truchement du Jeu de la réfutation montre l’intérêt de penser la façon dont l’information trompeuse paraît dans l’écosystème numérique d’aujourd’hui, et qui plus est, la façon dont l’individu peut se former pour comprendre l’information d’un point de vue critique.

Dans notre cas, le jeu a permis de construire un espace délibératif pour discuter l’information trompeuse afin de mieux la décrire ou pour mieux la réfuter. C’est là l’axe éducatif du projet, comportant de nombreuses implications en matière de compréhension de la crise de la vérité dans le débat public. Au fond, l’ambition pédagogique n’est pas tant d’exercer l’individu à distinguer le vrai du faux. Par un processus allant du jeu de cartes à l’enregistrement et à la remédiation de dialogues, il s’agit bien plus de comprendre un langage — celui du climat — pour pouvoir le situer dans la production d’un espace social et politique marqué par la circulation des fausses nouvelles. Nous pouvons rapprocher la production de cet espace de ce que Mark Shepard décrit comme territoire de post-vérité (post-truth territory[21]).

Par ces termes, Shepard précise la façon dont la sphère sociale peut être décrite du point de vue des algorithmes d’apprentissage automatique. Pour lui, la relation entre donnée, description et perception doit être placée au centre d’une compréhension critique de l’épistémologie spatiale liée au monde technologique contemporain. En parallèle de cette lecture, Machine-climat et le Jeu de la réfutation opèrent à la fois dans le champ artistique et dans le champ éducatif en faveur d’une compréhension critique de la crise de la vérité. L’implication de participants — élèves et étudiants — pour construire un espace de parole favorise une prise de conscience pour agir face à l’abondance des informations trompeuses, et plus largement face à la dimension médiatique et systémique de l’ère de la désinformation.

Pour revenir à la composition sonore que nous avons décrite dans la partie « (Re)médiation », soulignons que les débats contradicteurs sont finalement présentés au sein de l’environnement artistique dans leur forme authentique et synthétique. Par la juxtaposition de différentes formes médiatiques, cette recherche souligne la relation entre analyse et synthèse dans le domaine de l’esthétique algorithmique, en particulier lorsqu’une même source — le discours trompeur — est comprise dans un cadre interprétatif ou dans un autre. Autrement dit, l’écho des dialogues authentiques dans la synthèse sonore renforce la perception du média synthétique en tant que production contingente. Ceci préfigure des études à venir sur les régimes d’authenticité dans les médias synthétiques et génératifs, ainsi que de nouvelles perspectives en recherche-création.

Parties annexes

Note biographique

Gaëtan Robillard est artiste et postdoctorant à l’Université Laval et au CRILCQ de l’Université de Montréal. Il produit des installations en lien avec la recherche en mathématique, la climatologie et les sciences cognitives. Son travail a été exposé dans des lieux tels que le Palais de Tokyo et l’Ircam Centre Pompidou (Paris), Akbank Sanat (Istanbul) et le ZKM Centre d'art et de technologie des médias (Karlsruhe). Il publie régulièrement des articles de recherche sur l’histoire du Computer Art et la recherche-création.

Notes

-

[1]

Critical Climate Machine est un projet conçu par Gaëtan Robillard, dans le cadre du projet MediaFutures, soutenu par le programme-cadre Horizon 2020 de l’Union européenne. Critical Climate Machine a reçu le prix « BCS Futures Award » décerné par le Lumen Prize 2023, et a remporté une nomination au S+T+ARTS Prize 2023 de la Commission Européenne. Reportage vidéo : https://vimeo.com/667971904 (consultation le 1er juin 2023). Adresse du projet : https://robillardstudio.github.io/ccm.html (consultation le 1er juin 2023).

-

[2]

Cette recherche-création a été soutenue par la thèse suivante : Gaëtan Robillard, Des algorithmes à l’oeuvre. Naissance du Computer Art et environnements génératifs, thèse de doctorat, Université Paris 8, 2022.

-

[3]

Robin McKie, « Climategate 10 Years On: What Lessons Have We Learned? », The Guardian, 2019, www.theguardian.com/theobserver/2019/nov/09/climategate-10-years-on-what-lessons-have-we-learned (consultation le 20 janvier 2022).

-

[4]

Un certain nombre d’enquêtes indépendantes ont été menées sur la conduite des scientifiques impliqués dans les courriels. Bien qu’attaqués par la presse conservatrice anglo-saxonne, les scientifiques ont finalement été lavés de tout acte répréhensible, et surtout les investigations ont permis de rétablir le bien-fondé des travaux des chercheurs visés par les attaques.

-

[5]

Comme nous le verrons, ces études tirent parti d’avancées récentes nées au croisement des sciences cognitives, des sciences politiques ou encore du domaine des méthodes computationnelles liées désormais à diverses nouvelles pratiques journalistiques.

-

[6]

Par « mécanisme de désinformation », on entend la médiation algorithmique d’informations trompeuses sur les réseaux sociaux. Il faut aussi préciser qu’en anglais, la langue dans laquelle le projet Machine-climat a été conçu, « désinformation » peut être traduit par misinformation ou disinformation (on trouve une distinction similaire entre « désinformation » et « mésinformation » dans la littérature française). Il y a une différence entre ces deux termes. Le terme misinformation correspond à une notion générale d’informations incorrectes ou trompeuses présentées comme des faits et pouvant causer un tort. Ainsi, ce terme recouvre ce qui est intentionnel ou non (voir UNESCO, « Addressing Conspiracy Theories: What Teachers Need to Know », 2022, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381958 (consultation le 10 octobre 2023). Le terme disinformation doit lui être examiné à travers le prisme d’un conflit narratif contradictoire, en particulier lorsqu’il existe un risque de préjudice (Rapport Global Disinformation Index [GDI] : « Ad-Funded Disinformation on the Ukraine Conflict », 2022).

-

[7]

Travis G. Coan, Constantine Boussalis, John Cook et al., « Computer-assisted classification of contrarian claims about climate change », Scientific Reports, vol. 11, n° 1, 2021, www.nature.com/articles/s41598-021-01714-4 (consultation le 10 octobre 2023).

-

[8]

Notons que les processus génératifs utilisés pour la production sonore dans l’installation appartiennent à une branche actuelle de la recherche sur les systèmes musicaux génératifs. Par la composition de spécifications et de comportements abstraits de haut niveau, cette recherche vise à développer de nouveaux outils et pratiques créatives. Ainsi la pièce sonore s’appuie sur la librairie DYCI2 conçue et mise à disposition par Jérôme Nika, chercheur à l’Ircam Centre Pompidou (Paris, France).

-

[9]

Le code de l’installation et l’extrait de données en question sont disponibles dans un répertoire Github. Ce code est aussi publié en miroir par le Hertz-Lab au Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) de Karlsruhe, sur sa propre plateforme de code. Pour consulter le répertoire sur la plateforme du ZKM : « Critical Climate Machine public repository—Gaëtan Robillard and Jolan Goulin, » https://git.zkm.de/Hertz-Lab/Research/intelligent-museum/residencies/gaetan-robillard/critical-climate-machine (consultation le 25 août 2022).

-

[10]

Réunissant au total quatorze élèves et étudiants du Lycée International de l’Est Parisien (LIEP) et des étudiants de l’Université Gustave Eiffel (Formation IMAC).

-

[11]

Notons que l’édition française du Jeu de la réfutation a été coéditée par Robillard Studio et l’Ircam Centre Pompidou en 2022 (édition originale 2021).

-

[12]

John Cook, « Understanding and countering misinformation about climate change », Handbook of Research on Deception, Fake News, and Misinformation Online, Hershey, IGI-Global, 2019.

-

[13]

Coan, Boussalis, Cook et al., 2021.

-

[14]

Avec cet ensemble de données étiquetées et en entraînant des algorithmes d’apprentissage automatique, il est possible d’explorer de grandes quantités de données en ligne liées au scepticisme climatique. Avec « Machine-climat », nous avons adapté la méthode de Coan et al. à l’analyse des flux de Twitter. Un logiciel spécifique a été ainsi conçu pour observer l’activité climatosceptique sur Twitter et pour accumuler les données nouvellement collectées avec un étiquetage généré à la volée.

-

[15]

Skeptical Science, https://skepticalscience.com (consultation le 24 août 2022).

-

[16]

La durée moyenne de chaque dialogue est de trente secondes.

-

[17]

Ce qui signifie que les dialogues synthétisés tirent parti des sources originales comme matériau premier.

-

[18]

Jérôme Nika, Ken Déguernel, Axel Chemla–Romeu-Santos et al., « Dyci2 agents: merging the “free”, “reactive”, and “scenario-based” music generation paradigms », International Computer Music Conference, 2017.

-

[19]

Grâce au travail du concepteur sonore Tony Houziaux et du réalisateur en informatique musicale Dionysios Papanikolaou.

-

[20]

En 2016, le dictionnaire Oxford déclare le terme post-vérité (post-truth) mot de l’année, avec pour définition de l’adjectif : « se rapportant ou désignant des circonstances dans lesquelles les faits objectifs sont moins influents dans la formation de l’opinion publique que les appels à l’émotion et à la croyance » (traduction de l’auteur), voir Amy B. Wang, « ’Post-truth’ named 2016 word of the year by Oxford Dictionaries », Washington Post, 2021.

-

[21]

Mark Shepard, There Are No Facts: Attentive Algorithms, Extractive Data Practices, and the Quantification of Everyday Life, Cambridge, MA, MIT Press, 2022.

Liste des figures

Figure 1

Figure 2

Gaëtan Robillard, Critical Climate Machine (Machine-climat), cuivre, bois, électronique, programme de collecte et de classification de données, installation sonore en octophonie, écran 30–40 pouces, dimensions variables, avec le soutien de MediaFutures dans le cadre du programme Horizon 2020 de l’Union européenne, 2021– (vue d’exposition à l’Ircam Centre Pompidou, 2022).

Figure 3

Figure 4