Résumés

Résumé

Les stratégies de tromperie islamiste ou djihadiste reposent principalement sur l’exploitation de la religion comme une évidence sacrée et immunisée de toute critique. L’exemple du FIS qui a manipulé la foule en utilisant le laser en Algérie en juillet 1990, et celui de Daech et le djihadisme reloaded en Syrie, en 2015, démontrent comment la tromperie au nom de Dieu concrétise une sorte d’élévation de l’infox à la post-vérité en créant des communautés émotionnelles et d’action.

Abstract

Islamist or jihadist deception strategies are based mainly on the exploitation of religion as a holy evidence and free from criticism, the example of FIS and the 1990 laser tag in the sky in Algeria, DAESH in Syria in 2015 as a part of reloaded jihadism, demonstrated how the rise in power in the name of God embodied a kind of elevation from fake news to post truth by creating emotional and action communities.

Corps de l’article

Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n’est pas que vous croyez ces mensonges mais que plus personne ne croit plus rien. Un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d’agir mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et avec un tel peuple, vous pouvez faire ce que vous voulez[1].

Introduction

L’expression « Dieu sait vendre » trouve tout son sens dans les stratégies de tromperie religieuse, dans différents contextes, que ce soit pendant la décennie noire en Algérie (1990–1999) ou pendant la guerre en Syrie qui dure depuis 2011. La propagande islamiste ou l’art de tromper au nom de Dieu s’est donné des racines à travers la mouvance djihadiste internationale qui a su s’adapter aux évolutions des outils de propagande, allant des tracts aux journaux, en passant par les cassettes VHS, comme ce fut le cas avec Ben Laden et Al Jazeera[2], jusqu’au Web (djihadisme reloaded) qu’elle utilise comme une véritable plateforme opérationnelle.

Comme nous le verrons, la propagande islamiste / djihadiste se sert de la sphère numérique comme un terrain fertile pour l’élaboration de ses stratégies de tromperie, afin de distiller de grandes orientations stratégiques et des conseils tactiques, de recruter ou de collecter des fonds. Le constat est éloquent : Internet est aujourd’hui[3], pour les groupes islamistes / djihadistes, à la fois une cible, une arme et une plateforme. L’outil est-il suffisant ? En soi, celui-ci ne suffit pas s’il ne s’appuie pas sur des techniques de manipulation et de tromperie, notamment dans un contexte marqué par le pouvoir des guerres de l’information, contexte où la technique n’est jamais neutre[4]. La propagande djihadiste dans la sphère numérique a incarné la fusion entre outil et message, voire le message comme outil, comme l’a théorisé McLuhan[5], ce qui a servi le djihadisme en alimentant les stratégies de tromperie.

Notre méthodologie repose principalement sur l’analyse du cas de l’Algérie (1990–1991) et de la Syrie (2015) en s’appuyant sur l’approche wébérienne explicative. Celle-ci consiste à comprendre les relations sociales qui enveloppent le comportement de l’individu, autrement dit, le rapport entre l’ordre social comme pouvoir et la tromperie djihadiste qui découle principalement de l’islamisme, donc de l’ordre politique. Sans pour autant avoir l’ambition de s’étaler dans la sociologie des religions, l’approche wébérienne explicative dont nous nous inspirons dans cet article s’inscrit dans ce que Max Weber appelle « la communauté émotionnelle[6] ».

Dans notre analyse d’une vidéo produite par Daech[7], l’approche sémio-pragmatique de Roger Odin nous permettra, par la suite, de cerner l’activité structurante (feeling concern) à travers les modes de sens définis par Odin[8]. Nous nous appuierons également sur la grille de tromperie de Richards J. Heuer Jr[9].

Dans la deuxième partie de cet article, nous allons revenir sur la manipulation par le Front islamique du salut (FIS[10]) en Algérie durant les années 1990 et en particulier sur « l’exploitation du laser[11] », au cours d’un meeting politique le 4 juin 1990, qui incarne à la fois l’usage de l’infox[12], mais aussi sa sophistication à un niveau plus dangereux pour arriver à la post-vérité[13].

Ce qui a précédé nous amène à évoquer l’hypothèse de l’infoxionabilité, soit la capacité à subir et à adhérer à l’infox, à la tromperie islamiste / djihadiste dans notre cas, comme l’unique évidence en termes de faits et de croyances d’origine religieuse. Dans l’utilisation de ce néologisme, nous nous référons au concept théorisé par le penseur algérien Malek Bennabi : la colonisabilité, soit la capacité chez une population d’accepter le fait d’être colonisée, une capacité due à la psychologie des gens, à leurs goûts, à leurs idées et à leurs usages[14].

Afin de démontrer notre question de recherche, nous posons la problématique suivante : quels sont les fondements des stratégies de tromperie islamiste dans l’exploitation du laser par le FIS en Algérie (juin 1990) et djihadiste dans la production cinématographique de Daech à travers la vidéo Inside The Caliphate 8[15] ?

Dans son Principes élémentaires de propagande de guerre, Anne Morelli considère les 4e et 9e principes comme étant directement liés aux considérations morales et sacrées[16]. Ainsi, la religion est mobilisée dans l’entreprise de propagande pour être un moyen de tromperie que le « croyant[17] » ne peut en aucun cas réfuter au nom de la croyance religieuse. Dans notre cas d’étude, soit la propagande du FIS en Algérie et celle de Daech en Syrie, la figure du divin, de Dieu dans sa symbolique et dans ses commandements (versets coraniques), est sans cesse convoquée et utilisée par divers supports technologiques et médiatiques.

Si le 4e principe de Morelli énonce que la logique du propagandiste s’inscrit dans le fait que le fondement de son action repose sur le postulat que « c’est une cause noble que nous défendons et non des intérêts particuliers », et que le 9e principe énonce quant à lui que « la cause a un caractère sacré », nous pouvons comprendre que les ressorts de la propagande islamiste reposent essentiellement sur une sorte de « tromperie sacrée », « divine » pourrions-nous la qualifier[18]. D’où la pertinence du concept d’infoxionabilité qui nous aide à comprendre comment cette propagande a pu avoir l’effet qui était le sien.

Pour qu’elle soit bien appréhendée, l’infoxionabilité se place à la croisée de plusieurs facteurs internes et externes de l’individu sujet à la croyance de l’infox comme évidence unique. Ces facteurs se déclinent en trois catégories : cognitifs, psychologiques et sociologiques[19]. Les facteurs cognitifs sont déterminés, entre autres, par le biais de confirmation, l’appartenance partisane et les convictions politiques, la répétition et la familiarité du message, le manque d’esprit critique, la prédominance de la pensée intuitive et le faible niveau d’instruction. Quant à eux, les facteurs psychologiques concernent l’impulsivité, la faible intelligence émotionnelle par opposition à la forte stimulation émotionnelle ainsi que la grande émotivité par rapport à la nature et à la teneur du discours (politique, religieux, etc.). Enfin, les facteurs sociologiques ont un rapport direct avec l’environnement externe où se jouent les facteurs conduisant à l’infoxionabilité, soit les dynamiques intervenant dans les communautés en ligne (chambres d’écho), notamment par le biais de l’exposition sélective aux infox et au stress quotidien qu’elles favorisent. Selon les cas étudiés : l’algérien et le syrien, la tromperie qui a provoqué une adhésion massive à l’infoxionabilité a reposé notamment sur les mécanismes de la désinformation, soit sur les informations erronées créées et diffusées dans l’intention délibérée de tromper le public[20].

Dans le cas de figure algérien, nous avons choisi un échantillon précis : l’utilisation par le FIS du laser pour tromper sa base militante, pour une raison simple. Jusqu’à présent, ce cas de manipulation n’a pas été étudié sous le prisme de la tromperie et de la post-vérité. En effet, à cette époque, l’absence des réseaux sociaux et des outils numériques rend l’exercice plus difficile par rapport à l’échantillon syrien. En effet, les vidéos de Daech se caractérisent par de nombreux points communs, car obéissant à certaines règles proposées notamment par Odin[21].

La suprématie religieuse et la tromperie dans la sphère publique[22]

Parler de religion et de sa dualité avec la tromperie est un sujet complexe, par sa nature liée à la religion comme un sujet sensible, par la place de celle-ci qui diffère d’une société à une autre, mais aussi par la complexité humaine et par son lien à la fonction critique. Cette idée trouve tout son sens dans la phrase de Blaise Pascal : « Je ne parle pas ici des vérités divines que je n’aurais garde de faire tomber sous l’art de persuader, car elles sont infiniment au-dessus de la nature[23]. » De ce fait, il s’avère important de mentionner que notre article porte sur l’analyse de l’exploitation de la religion musulmane dans un spectre doctrinal et non pas de la religion en tant que telle, à savoir que cette ambiguïté et cette confusion fortement démontrées par le chercheur Fethi Benslama[24] renforcent la stratégie de tromperie religieuse islamiste, ouvrant devant nous un autre champ de recherche dans un autre espace que celui-ci.

Évoquer la tromperie religieuse nécessite avant toute chose une définition de la notion de tromperie qui se consolide davantage avec l’émergence de l’usage des technologies de l’information et de communication numérique (TICN) et de l’infobésité (information overload). La tromperie s’est adaptée à la nature de l’outil utilisé, mais elle est d’abord et avant tout liée à la complexité comportementale humaine. La tromperie est dans tout et partout, dans la politique, dans le marketing et même dans Le Petit Prince selon le chercheur japonais Ayumu Yasutomi[25].

À ce niveau d’analyse, parlons-nous de tromperie ou de manipulation ? Cohen note la confusion entre les deux notions. Selon lui, la manipulation a trop souvent été comprise comme « une sorte de tromperie non coercitive d’influence, et que cela ne peut pas être vrai, cependant, elle est montrée par de nombreux exemples banals de manipulation émotionnelle et les manipulations non préjudiciables[26] ».

Parler des deux notions ouvre devant nous un vaste champ de recherche académique d’ordre philosophique qui nécessite des études plus approfondies. Nous nous efforçons de questionner la relation entre les deux notions, tromperie et manipulation. En se référant à la causalité intentionnelle des illusions et des fausses croyances comme les caractéristiques fondamentales de toute tromperie, ceci nous amène à distinguer la tromperie de la manipulation. Cette distinction trouve tout son sens dans les travaux de Cohen. Selon lui, la tromperie est le mauvais acte intentionnel, consistant à convaincre un autre d’un mensonge en alimentant son jugement avec de fausses données[27]. Cohen nous propose deux critères pour la définir :

A : La tromperie est l’acte intentionnel de convaincre un autre d’un mensonge.

B : La tromperie est la causalité intentionnelle de fausses croyances en autrui.

Buller et Burgoon, quant à eux, définissent la tromperie comme étant un message sciemment transmis par un expéditeur pour favoriser une fausse croyance ou une fausse conclusion par le destinataire[28]. Elle exclut ainsi les erreurs ou les mensonges involontaires.

À noter que nous sommes à un niveau plus élevé que la conjugaison du verbe mentir[29], tandis qu’Isenberg définit le mensonge comme « une déclaration faite par quelqu’un qui n’y croit pas avec l’intention que quelqu’un d’autre soit amené à le croire[30] ».

Mahon a démontré, pour sa part, à partir d’approches philosophiques, la différence entre mentir et tromper, avant de proposer la synthèse des différentes définitions philosophiques : « la tromperie doit être intentionnelle, elle exige que l’autre acquière ou conserve une croyance fausse, et non pas simplement perde ou échoue à gagner une croyance vraie, tromper doit impliquer l’agencement entre le trompeur et le trompé qui croit être vrai ce qui est faux[31] ». De notre côté, nous nous focalisons sur les processus cohérents entre A et B définis par Cohen.

De leur côté, Masip, Garrido et Herrero insistent sur le caractère intentionnel de la tromperie tout en intégrant les différentes manières de la manipulation de l’information. Ainsi, « la tromperie peut être comprise comme la tentative délibérée, réussie ou non, de dissimuler, de fabriquer et / ou de manipuler de toute autre manière des informations factuelles et / ou émotionnelles, par des moyens verbaux et / ou non verbaux, afin de créer ou de maintenir chez un autre ou chez d’autres une croyance que le communicateur lui-même considère comme fausse[32] ».

Après avoir posé les jalons conceptuels de notre recherche, nous allons définir le rapport entre la tromperie et l’espace public, non pas dans son acception habermassienne[33], puisque la tromperie prend ses racines à travers la puissance de l’espace, voire de l’espace comme force. Cette idée s’incarne dans l’approche nietzschéenne qui affirme que « “force” et “espace” ne sont que deux expressions et deux modes de considération de la même chose[34] ». Avec conviction, Nietzsche proclame : « Je crois à l’espace absolu comme substrat de la force[35]. »

L’émergence des TICN comme sphère numérique, qui peut être considérée comme sphère publique, demeure un terrain fertile pour les stratégies de tromperie religieuse, islamiste / djihadiste dans notre cas. Ce qui nous amène à évoquer la tromperie d’un point de vue arendtien, soit une « une tromperie organisée[36] », et qui domine la chose publique, et de ce fait, à considérer l’espace public numérico-médiatique comme autoréférentiel, et comme agissant en vase clos ou en « insularité reflétant par ailleurs la domination de la sphère publique[37] ».

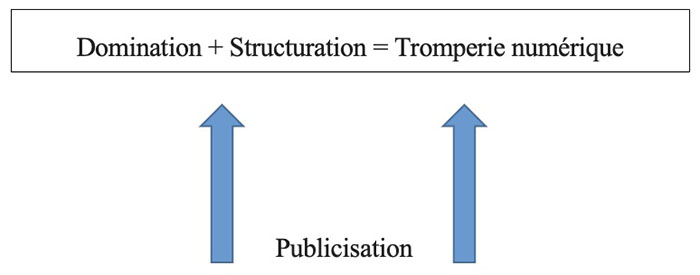

Habermas met en exergue deux variables constituant la sphère publique : domination et structuration[38]. Et afin de dominer la chose publique, il faut incarner ce que Arendt appelle publicisation, qui n’est que la présence permanente de l’acteur du processus communicationnel sur la sphère publique. Pour la philosophe, la sphère publique n’est que la configuration de la visibilité publique.

La propagande islamiste / djihadiste est saisie à travers le temps et l’évolution de l’espace public en lien avec la problématique de la tromperie, tout en prenant en considération l’importance de la visibilité publique. D’autre part, cette propagande considère la tromperie comme un outil qui, selon Arendt, est nécessaire et indispensable pour celui qui se présente comme un homme d’État[39] (voir la figure 1).

Fig. 1

Selon Asiem El Difraoui[40], il est indispensable d’analyser les symboles employés par la propagande islamiste / djihadiste pour comprendre les techniques qui ont été utilisées par le FIS en 1990 et Daech en 2015, d’où l’importance du symbole visuel utilisé par les deux organisations islamistes.

Rank et Sachs (1913) définissent le symbole comme étant « le moyen le plus propre de dissimuler l’inconscient et de l’adapter (à la faveur de formation de compromis) à de nouveaux contenus de la conscience[41] ». Brachman et Kennedy Boudali (2006) abondent dans le même sens en estimant que les motifs visuels remplissent plusieurs objectifs pour les propagandistes qui, « en premier lieu, créent une conception mentale de la réalité pour leurs audiences. L’emploi d’images soigneusement mises en scène évoque des souvenirs historiques ou émotionnels, provoquant ainsi une réaction consciente ou subconsciente. Souvent, ces motifs font appel à des croyances ou à des raisonnements intersubjectifs qui sont profondément enracinés dans le public visé afin de communiquer une idée donnée[42] ». Ainsi, « images et paroles se marient pour construire des imaginaires de vérité[43] ».

À travers nos études de cas, nous allons démontrer comment la tromperie mobilisée par le FIS en Algérie lors de la décennie noire « 1990-2000 » et Daech en Syrie de 2013 à 2018 a convoqué les symboles et les textes religieux pour manipuler et convaincre les spectateurs[44] du message du caractère sacré de leurs dynamiques de mobilisation politico-sociale.

Alger, 4 juin 1990 : L’illusion du laser, la voix divine du FIS

Comme c’est le cas de tout processus « communicationnel », la religion a besoin d’une sphère publique, toute la puissance du message communicationnel au sens large du terme acquiert de la force de l’espace lui-même. Le pouvoir n’est pas la propriété d’un être, qu’il s’agisse d’une personne morale ou physique, mais le résultat des interactions des individus entre eux autour d’un espace commun susceptible de les rassembler. Le pouvoir se confond ainsi avec la vie même d’une communauté. Il s’agit de la dynamique rassemblant les citoyens et les amenant à agir ensemble afin de modifier le monde dans lequel ils se trouvent pris.

La religion saisit le pouvoir de la sphère publique en exploitant l’émotion du message sacré que personne n’ose contredire, et l’exaltation des sens émotionnels, ou ce que Bernard Dompnier qualifie de « pastorale de la sensibilité[45] », afin de créer une communauté émotionnelle mais aussi une action en communauté, au sens wébérien du terme.

Et comme il est plus facile de tromper le coeur que l’esprit, l’islamisme a bien compris l’importance de s’adresser aux coeurs. Blaise Pascal disait : « Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît point[46]. » À ce stade, la religion offre aux auto-protagonistes le pouvoir de « siphonner l’émotion[47] » au nom de la foi.

Dans l’exploitation du laser par le Front islamique du salut (FIS) en Algérie, l’illusion au service de la tromperie religieuse est un cas d’école. Nous ouvrons dans cette partie une parenthèse historique qui n’a pas été analysée, car aussitôt fermée. Après un long prêche[48] au stade du 5 Juillet à Alger devant 100 000 participants, le 4 juin 1990, le chef du parti, Abassi Madani[49], docteur en psychologie, a non seulement utilisé ses connaissances académiques et sa rhétorique afin de convaincre son auditoire, il a surtout utilisé un subterfuge pour influencer les plus crédules parmi ses partisans.

À cette époque, l’essentiel du potentiel militant du mouvement islamiste en Algérie, et du FIS plus particulièrement, provenait essentiellement de la jeunesse inactive qu’on appelait hitiste[50], mais aussi de la mosquée. Pour Abassi Madani, ces deux potentiels ne suffisent pas. Le langage de la représentation est un langage producteur d’effets de réel. Dire le groupe, c’est déjà le faire exister.

La bataille de l’information, dit Abassi Madani est « la bataille décisive entre nous et les ennemis de l’islam, si nous vainquons dans cette bataille, nous vaincrons aussi politiquement, économiquement, socialement, culturellement et dans le domaine civilisationnel. Mais si nous perdions cette bataille de l’information, à la grâce de Dieu même notre victoire politique, si elle se réalisait, n’aurait pas de sens[51]. » De ce fait, les stratégies de tromperie, dans le cas que nous évoquons, opèrent par une conquête des sens.

L’inscription du mot Allah au laser dans le ciel d’Alger lors du meeting du 4 juin 1990 donnait l’impression du réel. « Ni hallucination visuelle ou auditive, ni état de rêve[52] », le porte-parole produit « des biens symboliques qui fondent l’existence sociale du collectif mobilisé[53] ».

L’usage du laser au ciel « Allah » (Dieu) consiste à acquérir et à donner un sens. Ce phénomène, baptisé « El karama : le petit miracle », s’est traduit dans les faits par un effondrement de la foule présente ce jour-là qui interprétait cette illustration illusionniste comme la bénédiction divine non seulement au FIS en tant que parti politique et à son programme, mais surtout à ses chefs et, en premier lieu, Abassi Madani et Ali Benhadj[54].

Dans cette foule, il y avait des docteurs, des professeurs d’université, des ingénieurs et des informaticiens, c’est-à-dire ceux qui sont censés donner un sens scientifique, rationnel et dénué de toute référence métaphysique. Le fait qu’ils soient militants et/ou sympathisants du FIS, donc acteurs politiques, a rendu ces scientifiques sujets à ce que nous avons appelé l’infoxionabilité, soit un état de réceptivité au message-tromperie, une adhésion à la tromperie partant du principe qu’il serait un message divin. Et paradoxalement, ce sont ces acteurs dotés de crédibilité qui ont amplifié le phénomène de tromperie par la justification religieuse de la manipulation par le laser, baptisée par la suite « Mubaraka illahiya : bénédiction divine ». Ainsi, des photos sont prises et vendues le lendemain en guise de marketing religieux. Ces photocopies de photos censées reproduire l’original coûtaient 5 DA la pièce (voir la figure 2).

Figure 2

Capture d’écran montrant l’inscription du mot « Allah » dans le ciel algérois de la vidéo Allah au laser, les mensonges du FIS, Moumouh Bakir, 19 août 2013, YouTube, www.youtube.com/watch?v=5mEpedUd9QM (consultation le 23 novembre 2023).

Le 1er novembre de la même année, l’armée algérienne (ANP) reproduit à l’Amirauté d’Alger la même scène avec un récit symbolique différent. Au lieu du « Allah » du FIS, les mots d’ordre étaient liés aux symboles et référentiels historiques et révolutionnaires du pays : « Vive l’Algérie » et « Gloire à nos martyrs » sont projetés afin de dissuader la foule, et tenter de réorienter sa perception en la corrigeant[55]. C’était quatre mois après la démonstration du FIS. L’effet escompté par l’ANP ne s’est pas produit, les mécanismes de la post-vérité étaient déjà en place, ce qui explique le regain d’engouement pour le discours politique du FIS, qui s’est concrétisé par la victoire au premier tour des élections législatives du 26 décembre 1991. Nous sommes bel et bien ancrés dans la règle énoncée par Hueur selon laquelle « il est beaucoup plus facile de renforcer les idées préconçues d’une cible que de les changer[56] ».

La stratégie de tromperie s’est consolidée davantage avec l’usage, voire l’exploitation, de la religion lors des élections de juin 1990 et de décembre 1991.

La stratégie de tromperie religieuse exploitée par le FIS entend convaincre la cible que si elle vote contre le FIS, elle votera par conséquent contre Allah, défiant ainsi les lois de la République[57]. Le journal islamiste Al-Balagh[58] titrait à la une du numéro du 22 janvier 1992, « pas de gloire sans l’islam, le commandement militaire défie les musulmans et défendant les communistes[59] ». Ce message consolide un imaginaire chez la cible construit autour de l’idée que l’armée est contre tous les musulmans, et qui est de fait, selon le message du FIS, une armée de mécréants. À noter que pendant la décennie noire, les militaires étaient qualifiés de « Taghout : tyrans à combattre » puisqu’ils sont contre « la charia[60] ». Nous trouverons ces éléments de langage dans tous les mouvements islamistes, qu’ils soient politiques ou djihadistes militaires, qui orientent la notion de tyran-taghout, selon la définition qui lui a été octroyée par les deux penseurs théoriciens du salafisme djihadiste, le Pakistanais Abu Al-’Ala Al-Mawdoudi et l’Égyptien Sayyid Qutb (voir la figure 3).

Figure 3

Capture d’écran montrant une banderole électorale du FIS, lors de la campagne pour les élections municipales du 12 juin 1990, avec le slogan « Ne t’afflige pas, car Allah est avec Nous », en réalité un verset coranique, surat tawba, verset 40, du site : Exclusif : les islamistes et le pouvoir en Algérie, 3ème partie : la victoire du FIS (élections municipales) et le début du conflit, 24 décembre 2020, https://www.youtube.com/watch?v=CTdi6gXzYC4, (consultation le 10 janvier 2024).

Figure 4

La une « Pas de gloire sans l’islam, le commandement militaire défie les musulmans et défendant les communistes » de l’hebdomadaire Al-Balagh, n° 15, 22 janvier 1992.

Les deux illustrations renvoient à des exemples types dans la propagande du FIS algérien. La référence à la religion est omniprésente, dans une sorte de justificatif-alibi de tout le programme politique de ce parti. La première illustration représente une banderole électorale imprimée à l’occasion des élections municipales du 12 juin 1990. La phrase mise en avant se distingue par son caractère direct qui interpelle l’électeur : « Ne t’afflige pas, car Allah est avec Nous. » Ce n’est pas une phrase élaborée par une équipe électorale, c’est en réalité un verset coranique (sourate 9, verset 40). Le message sous-entend une victoire certaine du FIS car ce parti bénéficierait du soutien divin, comme le prophète a reçu le soutien de Dieu face aux mécréants. La substance du message électoral : le FIS bénéficiera du soutien divin face aux mécréants des temps modernes (pouvoir, administration, armée, laïcs, communistes, etc.). La tromperie par la religion a eu les résultats escomptés : le FIS a raflé la majorité des communes lors des municipales du 12 juin 1990 avec 54,25 pour cent des voix[61].

La seconde illustration du phénomène de tromperie mobilise le discours religieux, en utilisant la caricature de presse. Cette une de l’hebdomadaire proche du FIS, Al-Balagh, est datée du 22 janvier 1992, soit onze jours après la démission du président Chadli Bendjedid[62], le 11 janvier 1992, et l’arrêt du processus électoral[63] (voir la figure 4). Le dessin montre un militaire au regard sévère et apparemment téléguidé, au vu de l’antenne qui clignote, qui trace avec de la craie un trait pour qu’un jeune identifié au peuple, le Coran à la main et la mosquée en arrière-plan, ne puisse pas traverser de l’autre côté du trait. Le militaire dit « regarde, si tu dépasses ce trait, on te coupe les jambes. Voici la véritable démocratie. » Le titre de la une proclame : « Notre dignité est tributaire de l’islam. La direction de l’armée laisse tomber les musulmans et soutient les communistes. »

Cette analyse nous renvoie à la grille d’analyse sur des biais cognitifs et leur rôle dans la tromperie, en particulier les biais conceptuels, c’est-à-dire des individus biaisés par des perceptions imposées justement par le pouvoir sacré de la religion, et qui seront perçus comme réalité absolue dans l’optique de Heuer pour qui « une fois qu’une impression a été créée au sujet d’un objet, d’un événement ou d’une situation, on a tendance à continuer de la percevoir de la même façon[64] ».

La perception forme et consolide ce que Heuer nomme « le régime émotionnel[65] ». Dans ce modèle, réside le danger de la stratégie trompeuse de la propagande islamiste, en particulier dans le cas algérien de 1990. Le danger, Heuer nous l’explique comme une menace à la sécurité car « la capacité de rationaliser l’information contradictoire peut compenser les risques de fuites de sécurité[66] ».

L’émergence de la perception islamiste du FIS par les stratégies de tromperie et l’accaparation de l’exclusivité religieuse a facilité la détermination de la réalité sociale islamiste en Algérie. Cette perception a envahi les universités, les écoles, les hôpitaux, et même l’armée algérienne, donnant naissance à ce que Arendt qualifie de « cercle de fer[67] ».

La victoire de la stratégie de tromperie du FIS avec l’instauration de biais conceptuels a mené à sa victoire lors des élections législatives de décembre 1991, puis à l’arrêt du processus électoral par l’armée. Cette stratégie de tromperie a conduit le pays dans un véritable cercle de fer. En effet, le pays a connu un terrorisme islamiste entre 1992 et 1999 qui a causé entre 100 000 et 200 000 morts[68], et la perte de l’autorité de l’État sur de nombreuses portions du territoire, notamment dans la périphérie sud d’Alger, au sein de ce qui a été qualifié de « triangle de la mort[69] ».

Inside The Caliphate 8 : la fiction comme sens de tromperie

Selon Asiem El-Difraoui, les attentats de Paris en 2015, revendiqués par l’État islamique Daech, nous ont fait oublier le fait que le djihadisme est un phénomène qui s’étend depuis presque trois décennies, et qu’il s’agit d’un fléau mondial dépassant la question du pseudo-califat de l’État islamique Daech instauré en 2014[70].

La production numérique de Daech ne se limite cependant pas au seul message médiatique mais veille aussi à la scénarisation cinématographique et théâtralisée selon les normes de la réalisation hollywoodienne, d’où le terme de Daechwood[71]. Une réalisation qui a encouragé des jeunes européens, et notamment des Français élevés selon des valeurs laïques, à joindre des fronts de guerre et des terres où la laïcité n’a pas de place. Cette production repose principalement sur sept postulats ou piliers[72] :

1- La maîtrise de l’outil informatique par lequel le message est transmis;

2- La maîtrise de la production cinématographique par « l’appropriation de l’imaginaire du spectateur », car Daech ne maîtrise pas uniquement l’action mais aussi l’imaginaire. Le seul maître du début à la fin de cette production, c’est l’organisation terroriste elle-même;

3- La maîtrise d’un langage et de concepts adaptés aux attentes du spectateur, de l’anglais, du français avec des expressions qui relèvent de l’arabe classique à l’instar des mots « Shirk », « Djihad », « Oumma », etc.[73];

4- L’exploitation des textes religieux, par exemple le verset 5 de la sourate Al-Tawba (Le Repentir), plus connu comme le verset du Sabre (Ayat As-Sayf[74]);

5- La victimisation qui suggère ou légitime l’autodéfense. Ainsi, quand la propagande de Daech véhicule le message de défense d’une cause juste. Il s’agit là d’autodéfense contre les offensives occidentales, ce qu’on peut qualifier de « une politique de riposte », de « qisas »;

6- Déshumaniser l’ennemi, en exploitant l’actualité politique. En effet, le discours de Daech réifie à l’extrême cet « Autre » qui représente, selon ses postulats religieux, l’altérité et la distorsion par rapport à la vraie religion. Ce processus de stigmatisation et de déshumanisation est mis en scène dans les vidéos d’exécution par le biais de gros plans, de ralentis et de répétitions où le supplicié est présenté comme une « chose », dont même un enfant peut disposer symboliquement avant la mise à mort froide. Nous sommes dans une démarche de « réification[75] »;

7- Le malaise social : les djihadistes exploitent le malaise social réel du récepteur quand le réel social n’est pas à la hauteur des attentes de l’individu. Le spectateur peut trouver refuge dans le camp de Daech où son imagination héroïque peut se concrétiser réellement.

Les réalisateurs de la propagande de Daech par les réseaux sociaux numériques (RSN) connaissent l’effet médiatique induit par leurs attentats, en d’autres termes ils maîtrisent parfaitement la « philosophie de la bombe ». Et à l’instar de toutes les organisations terroristes, Daech ne vise pas uniquement l’opinion publique internationale, puisqu’on parle du terrorisme transnational, par les actions / conséquences, autrement dit par ses attentats et leurs échos ! « Les cibles sont visées pour leur valeur symbolique et pour autant qu’elles sont susceptibles de susciter des réactions de la part du public[76]. »

C’est cette mise en scène sophistiquée, ou la terreur spectacle[77], qui est au coeur du processus de tromperie en direction de deux récepteurs : d’abord, le récepteur occidental, qu’il soit future recrue ou un mécréant kafir. Dans le premier cas, c’est un système symbolique idéalisé à l’extrême qui est mis en valeur dans le but d’amener ces jeunes musulmans d’origine ou convertis à migrer, faire la « hijra » en direction de la « Maison de l’Islam, Dar Al-Islam », la « Oumma » régit politiquement par le califat et juridiquement par la « charia », la loi coranique. Dans le second cas, il s’agit de tromper les « autres », qualifiés de « mécréants », en magnifiant la puissance du califat, capable de frapper n’importe où et à tout moment, à l’instar des attentats de Paris, Bruxelles et Nice.

Il y a également le récepteur qu’on peut qualifier de local, soit le musulman, comprenant lui aussi deux variantes : le sympathisant-adhérant et le réfractaire, lui aussi catalogué comme « mécréant » selon la doctrine de Sayyid Qutb, la mécréance « jâhiliyya[78] ». La tromperie est ainsi double : pour le premier récepteur, nous sommes dans la magnificence et l’exaltation de la puissance du califat, soit le même discours en direction du récepteur occidental d’origine musulmane ou converti, avec une modulation dans la narration et l’utilisation de l’argumentaire. Pour le deuxième récepteur, nous sommes face à un processus de narration par la terreur afin d’amener ce dernier soit à se repentir et rejoindre la « Oumma », soit à fuir vers l’Occident et demeurer ainsi dans son état de mécréance.

Dans la vidéo intitulée Inside The Caliphate 8[79], on remarque l’utilisation de plusieurs modes à la fois selon la typologie de Roger Odin, car le message est à cheval, en termes d’impact, entre : la jeune génération qui vit déjà en territoire de Daech, au sein de l’« Oumma », dans une logique de consolidation de certitudes, et le spectateur de l’extérieur qui est ciblé pour lui présenter la cité idéale de Daech (le Califat) comme un eldorado qu’il faut rejoindre et renforcer. Cette vidéo, par sa mise en forme discursive et énonciative dans un espace djihadiste diétisé, requiert ce qu’Odin nomme la compétence communicationnelle[80]. Un espace qui découle de cette vidéo fait référence à la cité idéale, où tous les musulmans sont égaux, qu’ils soient arabes ou non arabes (différentes nationalités), qu’ils soient des natifs de cette contrée (d’origines syrienne et irakienne) ou des immigrants (Muhâdjiroun) de nationalités diverses. Ici, la référence à l’épopée prophétique de la Hijra[81] est claire et la structure de cette société islamique nouvelle est calquée sur le modèle de la première société islamique de Médine. La permanence de la Hijra dans le discours de Daech renvoie également à la doctrine de base des mouvements djihadistes telle que théorisée par Sayyid Qutb : al-Hijra oua at-Takfir (l’immigration et l’apostasie[82]).

Ainsi, dans cette vidéo, on retrouve enchevêtrés trois modes principaux : le mode fabulisant (tirer une leçon du récit), le mode documentaire (s’informer sur la réalité des choses) et le mode argumentatif-persuasif (tirer un discours), qui modulent les niveaux de la tromperie par le biais d’une sophistication poussée à son paroxysme. Aussi, on peut conclure à l’existence de deux climax. Le premier climax, très tôt pour une vidéo de 16 min 18 s, c’est à 2 min 51 s quand un vieux patriarche avec un enfant sur ses genoux pointe du doigt (l’index, utilisé chez les musulmans pour la profession de foi, la chahada) en disant en arabe : « Ceci est ton Califat », un message répété sur fond de nachid (chant religieux) élogieux à la gloire du Califat de Daech.

Deux autres modes sont convoqués systématiquement dans toutes les vidéos de Daech : le mode esthétique (utilisation surabondante d’images et de sons) et le mode énergique (le rythme des images et du son). Le destinataire se trouve bombardé et aucun répit ne lui est accordé; il est important d’évoquer le mode branding que nous avons élaboré pour les besoins de la recherche. Ce mode s’incarne dans l’usage du logo « الحياة Al-Hayat » qui signifie la vie, une calligraphie soigneusement choisie et qui ressemble au logo de la chaîne qatarie Al-Jazeera[83], ce qui est plus facile à intégrer dans l’esprit du spectateur. Car il est plus facile de renforcer l’existence d’une cible, un point de départ naturel, puis des idées préconçues que de les changer[84].

Le second climax se situe à 14 min 35 s et représente le point d’orgue de la propagande en direction des jeunes musulmans en Occident, les incitant à passer à l’acte, même à travers un simple clic sur un clavier, indispensable pour déclencher une bombe.

Le déroulé des séquences de cette vidéo montre des combats très violents (40 s) puis une personne qui demande la permission de diffuser ce contenu sur toutes les plateformes (40 s–1 min 5 s). Le basculement de nouveau vers les séquences de combats se fait par un clic (1 min 6 s). Dix secondes plus tard, un nachid (chant religieux) commence, exaltant le djihad (le combat) et les Moudjahidine (les combattants) ainsi que l’oeuvre de l’État islamique et l’abolition des frontières entre la Syrie et l’Irak (2 min 23 s). À partir de 2 min 34 s, les images montrent des combattants dans un champ de grenadier avec leurs armes, nonchalants, tout sourire. À 2 min 40 s, le message hadihi khilâfatuk, « Ceci est ton Califat » en arabe, est répété plusieurs fois. On arrive au premier climax cité plus haut (2 min 51s).

Un montage de plusieurs combattants dans différentes situations mais prononçant le même mot d’ordre : ahrissuha (je la protège) (la maison de l’Islam, Dar al-Islam, le Califat de Daech). Différents combattants défilent ensuite, dans divers théâtres de combat : Levant, Sahel africain, Asie du Sud-Est pour proclamer un hadith, une parole du prophète de l’Islam, relatant cinq commandements : l’écoute, l’obéissance, le vivre en groupe (la djama’a), la hijra (l’immigration) et le djihad (le combat).

La tromperie djihadiste à l’ère de la fiction : la fiction de la mort ou la mort comme fiction

Les djihadistes connaissent le pouvoir de l’image, ils savent que

le sentiment du spectateur en voyant un corps rejeté par la vague d’un tsunami et celui abattu sur une plage par un homme noir de Daech ne peut pas être le même. Pour nous, toujours l’histoire qu’il y a avant les images ou derrière elles, prend en charge la mort filmée et lui donne son sens : histoire naturelle ou criminelle, ce qui change le regard du spectateur sur la chose même. Tous les cadavres ne se valent pas[85].

Le 5 juillet 2016, quelques jours avant l’attentat de Nice, le centre médiatique Al-Hayat, l’une des branches de propagande officielles de Daech, diffusait en français un nachid (chant religieux) rendant hommage aux attaques de Paris et Bruxelles de novembre 2015 et mars 2016. Intitulé « Ma vengeance[86] », l’hymne terroriste est d’une rare virulence. Sont ainsi tour à tour mentionnés des « corps entassés », en référence aux victimes des frappes aériennes dans la zone syro-irakienne, des « ceintures [d’explosifs] branchées », des « couteaux bien aiguisés », des « gros calibres chargés » et des « cibles localisées ». La France est accusée d’être responsable de la vague d’attentats qui l’a frappée depuis la tuerie de Charlie Hebdo en janvier 2015, en raison de sa « guerre impitoyable » contre l’islam et les musulmans. Évoquant une « agression » ancienne, et les crimes et spoliations dont la France se serait historiquement rendue coupable, le chant djihadiste dépeint la renaissance du califat comme une vengeance « louable », dont l’objectif est d’asseoir une domination mondiale de l’islam. Pour ce faire, Daech promet de sanglantes représailles à ses adversaires.

Nous sommes ici face à plusieurs modes proposés par l’approche sémio-pragmatique selon Roger Odin : le mode spectaculaire (voir un film comme un spectacle), le mode fictionnalisant (vibrer au rythme des événements fictifs racontés), le mode fabulisant, le mode documentaire, le mode argumentatif-persuasif, le tout étant sous-tendu par les deux modes esthétique et artistique. Dans sa typologie, Odin prévient que voir un film mobilise plusieurs modes, soit successivement soit simultanément, et que leur hiérarchisation est variable selon le film lui-même et selon le contexte[87]. Les modes utilisés dans l’espace djihadiste à l’image de l’ « au-delà hollywoodien », ou la fiction filmée, contribuent à incarner une tromperie stratégique basée sur un présupposé de l’évidence que la religion lui offre. De ce fait, nous pouvons déduire la tromperie qui repose sur la perception doublement biaisée par une « universalisation du djihad ». Nous simplifions cette idée par le schéma suivant (voir la figure 5) :

Figure 5

Post-vérité… l’incidence de la stratégie trompeuse djihadiste ?

Arendt pose une problématique philosophique sur la nature de ce qu’elle nomme la dignité de la vérité. Autrement dit, ce qui relève de l’essence du pouvoir de la vérité et de l’essence du pouvoir d’être trompeur[88]. Ce débat nous renvoie à Kant et son ouvrage Critique de la raison pure (1781), et également à la détermination de ce qui est « raisonnable » ou « rationnelle[89] » qui dépend, essentiellement, des structures de la société. Le risque est constant de voir la communication « avaler » l’information, pour reprendre le terme (swallowed) utilisé par Bell et Viner, et qui provoque de la sorte une indifférence à l’égard de la réalité[90]. Nous nous interrogeons sur la structuration sociétale qui diffère d’une société à une autre et de ce fait le processus de « swallowing » qui diffère d’une société à une autre.

Ce qui nous amène à mobiliser le concept de « l’infoxionabilité[91] » qui, dans ce cas, évolue en l’absence de la fonction critique. Plus la société tolère un espace qui promeut l’esprit critique, moins l’adhésion à l’infox ne s’incarne, et inversement[92].

La règle est simple : tout ce qui est divin ne peut être critiqué, c’est la vérité, toute la vérité. De ce fait, la perception imposée par la stratégie de tromperie islamiste / djihadiste qui se présente comme une vérité absolue d’origine divine, voire comme une évidence, s’appuie sur la force religieuse comme une force sacrée et indiscutable.

Toute religion prétend à l’affirmation de vérité. Elle vise, comme telle, non pas seulement à dire du vrai ou à se prononcer sur le vrai, mais à communiquer une vérité absolue reçue d’une altérité divine ou divinisée[93]. Dès lors, « la post-vérité » est pratiquement garantie dès le début processuel des stratégies de tromperie, bien qu’il soit difficile à ce stade de parler de tromperie puisqu’elle se présente comme une évidence. De ce fait, il y a ce que nous appelons une pré-vérité, qui n’est que cette « vérité religieuse » sacrée et humanisée de toute critique, permettant la création de ce que nous avons évoqué plus haut comme une « communauté émotionnelle ». La tromperie à l’oeuvre sert à créer cette communauté mais aussi à assurer une synergie avec l’action en communauté, consolidée par une post-vérité prête à agir selon les objectifs tracés par la tromperie islamiste / djihadiste.

Par exemple, le vice-président du FIS, Ali Benhadj, avait déclaré, le 18 juin 1991, en pleine grève insurrectionnelle de son parti, qu’il était prêt à prendre les armes contre l’État algérien, faisant passer son parti d’une communauté émotionnelle à une action en communauté [94].

Nous simplifions par le schéma suivant (voir la figure 6)

Figure 6

Schéma démontrant le rôle de la tromperie islamiste / djihadiste dans l’élévation de la communauté émotionnelle vers une communauté d’action

La propagande islamiste / djihadiste exploite la religion pour imposer la perception souhaitée, puisqu’« une fois qu’une impression a été créée au sujet d’un objet, d’un événement ou d’une situation, on a tendance à continuer de la percevoir de la même façon[95] ».

Les biais cognitifs sont ceux qui résultent des régularités dans la façon dont l’esprit humain traite l’information, indépendante de toute prédisposition intellectuelle ou émotionnelle à un certain jugement. Aussi, est-il beaucoup plus facile de renforcer les idées préconçues d’une cible que de les changer[96].

Relevons les points communs entre la propagande du FIS et celle de Daech :

1-Bâtir une communauté émotionnelle (communauté religieusement émotionnelle);

2-La tromperie par la religion va exalter cette communauté en tant que groupe en action prêt à agir par un acte violent « djihadiste » ou bien en rupture avec l’ordre social.

La force de la propagande islamiste / djihadiste s’appuie également sur un processus complexe de déconstruction-décontextualisation des textes et des faits religieux afin de construire un narratif basé sur la tromperie avec, comme aboutissement, la consolidation de l’« infoxionabilité ». Donc, l’évidence de la tromperie islamiste / djihadiste acquiert du pouvoir lorsque la cible n’est pas armée d’un esprit critique qui lui permet de préserver l’autonomie critique et, par conséquent, une autonomie de prise de décision[97].

Ici, il est important de mettre en exergue la centralisation par les islamistes/djihadistes des textes religieux (versets coraniques, parole prophétique) et leur focalisation sur des versets qui renforcent l’idéologie islamiste, par exemple, celui de l’épée (verset 5, sourate 9), excluant, ipso facto, tout texte de la religion appelant à la paix et à la coexistence. Les deux phases de pré-vérité et de post-vérité se caractérisent également par le discours de haine qui renforce la stratégie de tromperie.

Face à l’« infoxionabilité », peut-on parler de l’éducation aux médias ?

Avant de parler d’éducation aux médias, nous proposons d’évoquer la fonction critique de ce que Popper appelait le « rationalisme critique[98] ». « Je suis un rationaliste. J’appelle rationaliste celui qui désire comprendre le monde et apprendre en échangeant des arguments avec autrui […]. Par “ échanger des arguments”, j’entends plus précisément le critiquer, susciter ses critiques et tâcher d’en tirer des enseignements[99]. » Ce qui nous renvoie à la pensée critique comme une pensée réflexive. Mais est-il possible d’évoquer la critique face à la religion ? Nous ne voudrions pas nous enfoncer dans un débat philosophique mais une réponse à cette question s’impose. En son temps, Averroès (1126–1198) avait poussé la réflexion à un point inédit dans la culture arabo-musulmane, notamment dans son ouvrage Discours Décisif, dans lequel il prône la concordance entre la foi et la raison et explique comment il a été accusé d’hérésie en 1197[100]. Un point important mérite d’être souligné : plus la cible de la tromperie djihadiste ignore tout sur la religion, et ne possède pas un esprit critique, plus elle devient réceptive et favorable aux objectifs de cette propagande.

Aujourd’hui, beaucoup de pages sur Facebook se créent pour garantir le fact-checking dans le monde arabe; mais aucune d’elles ne traite de la tromperie par la religion. « Nous avons commencé à créer des pages de fact-checking, nous souhaitons un jour le concrétiser pour démasquer la tromperie religieuse, ce n’est pas facile mais ça viendra un jour[101]. »

Conclusion

Notre attention dans ce dernier paragraphe est de démontrer par une démarche prospective les étapes qui nous permettent de décrypter les fondements de la propagande islamiste / djihadiste, qui exploite la religion musulmane comme un socle fondamental dans ces stratégies de tromperie afin de dompter les masses. Les stratégies de tromperie islamiste / djihadiste, citées dans cet article, démontrent à la fois la mutation de ces stratégies par rapport à l’outil, à la cible et sa perception de la sphère numérique comme source de domination. S’ajoutent à cela la position de la religion et ses capacités à siphonner les émotions, en créant, au sein des sociétés, une société parallèle. Par ailleurs, ces mêmes stratégies de tromperie islamiste / djihadiste donnent également naissance, au sein même de cette société parallèle, à deux communautés : une émotionnelle et une d’action.

Parties annexes

Note biographique

Rima Rouibi est enseignante-chercheure à l’École Nationale Supérieure de Journalisme et des Sciences de l’Information (ENSJSI) d’Alger. Responsable du module éducation aux médias (EMI). Auteure de plusieurs articles autour de la problématique des médias et des plateformes en Algérie (2022), du phénomène communicationnel de Daech (2017) et de l’usage des réseaux sociaux numériques lors des événements de Ghardaïa en Algérie (2016).

Notes

-

[1]

Entretien entre Hannah Arendt et Roger Errera, Antoine Errera, 9 septembre 2014, YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=cK3TMi9GqwE (consultation le 5 janvier 2024), 51’27”.

-

[2]

Abdelasiem El Difraoui, Al-Qaïda par l’image. La prophétie du martyre, Paris, PUF, 2013, p. 173.

-

[3]

Comme le démontrent les vidéos et les communiqués qui circulent sur Internet et sur les réseaux sociaux numériques diffusés par les groupes islamistes djihadistes dans la région du Sahel africain notamment.

-

[4]

Ignacio Ramonet, Propagandes silencieuses. Masses, télévisions, cinéma, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 2003, p. 18.

-

[5]

Marshall McLuhan, Pour comprendre les médias, Paris, Seuil, 1968.

-

[6]

Dans la terminologie wébérienne, « communauté émotionnelle » désigne une forme instituée de groupement religieux, structurant objectivement les rapports entre les laïcs et les agents religieux. Élaborée en concept sociologique, cette communauté émotionnelle désigne la nature objective des rapports qui lient les membres de ce groupement, « une sociétisation au service exclusif de fins religieuses » et une influence des laïcs sur l’action du groupement. Jean-Pierre Grossein, « De l’interprétation de quelques concepts wébériens », Revue française de sociologie, vol. 46, n° 4, 2005, p. 687.

-

[7]

Daech est l’acronyme arabe de l’« État islamique en Irak et au Sham (Levant) ». La proclamation du califat et la restauration de l’« État islamique », le 29 juin 2014 par le Calife Abou Bakr Al-Baghdadi, ont conduit à la dénonciation des frontières internationales des États-nations du Moyen-Orient. L’annonce par les Américains de l’élimination d’Al-Baghdadi en 2019 et les défaites militaires sur le terrain ont abouti à la disparition de Daech en tant qu’organisation existant sur un territoire avec des attributs d’un État. Après ses revers, Daech s’est transformé en réseau qui connecte virtuellement les islamistes-djihadistes dans diverses régions du monde. Sur les origines de Daech, voir Mathieu Guidère, « Daech en Syrie : origines et développement », Les Cahiers de l’Orient, vol. 2, n° 122, 2016, p. 47–64.

-

[8]

Roger Odin distingue neuf modes dont la combinatoire semble permettre de rendre compte de la diversité des lectures. Il s’agit du mode spectaculaire, le mode fictionnalisant, le mode fabulisant, le mode documentaire, le mode argumentatif/persuasif, le mode artistique, le mode esthétique, le mode énergétique et le mode privé. Roger Odin, « La Question du Public. Approche sémio-pragmatique », Réseaux. Communication-Technologie-Société, n° 99, 2000, p. 9.

-

[9]

Richards J. Hueur Jr., « Strategic deception and counterdeception. A cognitive process approach », International Studies Quarterly, vol. 25, n° 2, juin 1981.

-

[10]

Parti politique algérien, le FIS a été créé le 18 février 1989. Lors des élections municipales du 12 juin 1990, il a obtenu 4 331 472 voix (54,25 pour cent des suffrages exprimés et 33,73 pour cent des inscrits). Lors du premier tour des élections législatives du 26 décembre 1991, il obtient 3 260 222 (47,27 pour cent des suffrages et 24,59 pour cent des inscrits). Cela lui a donné le contrôle de la majorité des municipalités et 188 députés élus au premier tour en 1991 (contre 16 au FLN, ancien parti unique). Ayant adopté le choix de la violence politique après l’arrêt du processus électoral le 12 janvier 1992, le parti est dissous le 4 mars 1992. Sur la victoire du FIS aux législatives de 1991, Jacques Fontaine, « Les élections législatives algériennes », Monde Arabe Maghreb-Machrek, n° 135, janvier–mars 1992, p. 155.

-

[11]

« Algérie. Dieu est grand et le laser est son prophète », Le Monde, 7 juillet 1990.

-

[12]

Infox est un néologisme pour traduire fake news, information fausse délibérément répandue dans les médias en vue d’influencer l’opinion à des fins idéologiques et partisanes. Pluriel : infox. La Commission d’enrichissement de la langue française a décidé le 4 octobre 2018 de traduire « fake news » par « information fallacieuse » ou « infox », Francis Grossmann, « Infox–Fake news », Nolwenn Lorenzi Bailly et Claudine Moïse (dir.), Discours de haine et de radicalisation. Les notions clés, Lyon, ENS éditions, 2023, https://books.openedition.org/enseditions/44025 (consultation le 14 novembre 2023).

-

[13]

Gilles Gauthier soutient que « le recours généralisé au mensonge et aux émotions par les acteurs politiques serait l’illustration la plus évidente et même l’une des causes de la suppression de la considération des faits dans le débat public ». À noter que l’auteur a utilisé la notion de post-factuel en rapport avec le Brexit et l’élection de Donald Trump aux États-Unis, Gilles Gauthier, « Le post-factualisme. Réalité, communication, information et débat public », Communication, vol. 35, n° 1, 2018, https://journals.openedition.org/communication/7530 (consultation le 17 novembre 2023).

-

[14]

Malek Bennabi, Vocation de l’Islam, Alger, éditions ANEP, 2006, p. 82.

-

[15]

Inside The Caliphate 8, Alhayat Media Center (Daech), 2015, vidéo, Internet Archive, https://archive.org/details/enHD.php (consultation le 4 janvier 2024), 16’ 25’’.

-

[16]

Anne Morelli, Principes élémentaires de propagande de guerre (utilisables en cas de guerre froide, chaude ou tiède), Bruxelles, Labor Éditions, 2017. Voir également, Anne Morelli, « Comment convaincre l’opinion publique d’adhérer à une guerre. Dix principes de propagande de guerre appliqués aux conflits récents avec la Russie et la Chine », Raison présente, vol. 2, n° 226, 2023, p. 89–99.

-

[17]

Ibid., p. 97.

-

[18]

Ibid.

-

[19]

Catherine Beauvais, « Pourquoi croyons-nous aux Fake News ? », Revue du rhumatisme, vol. 89, n° 6, décembre 2022, p. 556.

-

[20]

David M. J. Lazer, Matthew A. Baum, Yochai Benkler et al., « The science of fake news », Science, vol. 359, n° 6380, 2018, p. 1094.

-

[21]

Odin, 2000, p. 56.

-

[22]

L’auteure utilise la notion de sphère publique contrairement à la notion d’espace public qui, lui, est réduit à sa dimension matérielle, en référence à l’agora grecque. Marc Lits, « L’espace public : concept fondateur de la communication », Hermès, La Revue, vol. 3, n° 70, 2014.

-

[23]

Blaise Pascal, De l’esprit géométrique ou de l’art de persuader, Paris, Mozambook, 2001, p. 28.

-

[24]

Fethi Benslama, « L’essentiel n’est pas ce qu’on a fait des musulmans mais ce qu’ils font de ce qu’on a fait d’eux » (entretien), Vacarme, vol. 73, n° 25, octobre 2015, https ://vacarme.org/article2811.html (consultation le 17 novembre 2023).

-

[25]

Jérémy André, « Le renard et la rose, bourreaux du Petit Prince ? », Le Point Références, mai–juin 2015, p. 41.

-

[26]

Shlomo Cohen, « Manipulation and deception », Australasian Journal of Philosophy, vol. 96, n° 3, 2018, p. 483.

-

[27]

Ibid., p. 484.

-

[28]

David B. Buller et Judee K. Burgoon, « Interpersonal deception theory », Communication Theory, vol. 6, n° 3, août 1996, p. 205.

-

[29]

D. S. Mannison, « Lying and lies », Australasian Journal of Philosophy, vol. 47, n° 2, août 1969, p. 132–144.

-

[30]

Arnold Isenberg, « Deontology and the ethics of lying », Philosophy and Phenomenological Research, vol. 24, n° 4, juin 1964, p. 466.

-

[31]

James Edwin Mahon, « A definition of deceiving », International Journal of Applied Philosophy, vol. 21, n° 2, 2007, p. 80–181.

-

[32]

Jaume Masip, Eugenio Garrido et Carmen Herrero, « Defining deception », Anales de Psicologia, vol. 20, n° 1, 2004, p. 148.

-

[33]

Pour Habermas, l’espace public, terreau de constitution d’une opinion publique, articule, d’une part, des personnes plus ou moins autonomes par rapport au discours dominant et capables de se faire une opinion raisonnée, avec, d’autre part, un espace symbolique accessible à tous les citoyens et dans lequel les idées circulent et sont débattues. Le moteur public de l’espace public est l’usage public du raisonnement. Loïc Ballarini, L’espace public au-delà de l’agir communicationnel. Quatre renversements de perspective pour sortir des impasses du modèle habermassien, thèse de doctorat, Université Paris 8, novembre 2010, p. 13.

Dans notre cas, bien que le support de l’espace public raisonné soit le moyen médiatique à l’instar du numérique, il n’est pas possible de parler de raisonnement puisque la propagande djihadiste mentionnée dans notre article oeuvre justement à désarmer le spectateur de tout raisonnement.

-

[34]

Le rapport entre « espace » et « force » se résume dans ce que Bourdieu appelle le pouvoir symbolique qui correspond à la capacité du langage à créer une réalité ou une hiérarchie favorable aux acteurs dominants, c’est-à-dire, le pouvoir de constituer le donné par l’énonciation de faire voir et de faire croire. Frédéric Mérand et Vincent Pouliot, « Le monde de Pierre Bourdieu : éléments pour une théorie sociale des relations internationales », Canadian Journal of Political Science / Revue canadienne des sciences politiques, vol. 41, n° 3, septembre 2008, p. 620. La spécificité de la sphère numérique permet justement de consolider un certain faire voir et un certain faire croire, donc un espace numérique de faire voir et faire croire au service du pouvoir.

-

[35]

Didier Franck, Nietzsche et l’ombre de Dieu, Paris, Presses universitaires de France, 2010, p. 326.

-

[36]

Hannah Arendt, La crise de la culture, Paris, Gallimard, 2000, p. 296.

-

[37]

Martine Paquette, « La production médiatique de l’espace public et sa médiation », Communication, vol. 20, n° 1, 2000.

-

[38]

Jurgen Habermas, « “L’espace public’’, 30 ans après », Quaderni, n° 18, automne 1992, p. 186.

-

[39]

Arendt, 2002, p. 289.

-

[40]

El Difraoui, 2013, p. 69.

-

[41]

Ibid.

-

[42]

Jarret Brachman et Lianne Kennedy Boudali, The Islamic Imagery Project: Visual Motifs in Jihadi Internet Propaganda, West Point, Combating Terrorism Center Department of Social Sciences, US Military Academy, 2006, p. 6.

-

[43]

Patrick Charaudeau, « Information, émotion et imaginaires. À propos du 11 septembre 2001 », Daniel Dayan (dir.), La terreur spectacle. Terrorisme et télévision, Bruxelles, De Boeck, 2006, p. 57.

-

[44]

L’auteure utilise la notion de spectateur en référence à Daniel Dayan, 2006, et Gilles Lipovetsky, L’ère du vide, Paris, Gallimard, 1983.

-

[45]

Gaël Rideau, « Émotions, sens et expérience religieuse. Le cas des processions urbaines en France au XVIIIe siècle », Histoire urbaine, vol. 1, n° 54, 2019, p. 37.

-

[46]

Blaise Pascal, Oeuvres complètes, Paris, Bibliothèque de la Pléïade, 1964, p. 1221.

-

[47]

Walter Lippmann, Public opinion, New Brunswick, Transaction Publishers, 1998, p. 235.

-

[48]

Dans le langage religieux en langue arabe : khotba.

-

[49]

Abassi Madani (1931–2019), homme politique algérien, président du Front islamique du salut (FIS), emprisonné en juin 1991 avant d’être mis en résidence surveillée en juillet 1997. Il a été libéré en juillet 2003 avant de partir en exil au Qatar.

-

[50]

Littéralement, « celui qui tient le mur », en référence à l’oisiveté du quotidien de cette jeunesse touchée par le chômage.

-

[51]

Aissa Khelladi, Les islamistes algériens face au pouvoir, Alger, Éditions Alfa, 1992, p. 113.

-

[52]

Youcef Fates, « L’islamisme algérien et le sport : entre rhétorique et action », Confluences Méditerranée, mars 2004, n° 50, p. 90.

-

[53]

Meriem Vergès, « Les jeunes, le stade et le FIS. Vers une analyse de l’action protestataire », Monde arabe Maghreb-Machrek, avril 1996, n° 154, p. 52.

-

[54]

Ali Benhadj, homme politique algérien, vice-président du Front islamique du salut (FIS), a été arrêté en juin 1991 avant d’être libéré en 2003. Toujours actif sur les réseaux sociaux numériques. Sa page Facebook est suivie par 35 847 personnes.

-

[55]

Entretien avec un ancien chef des renseignements algériens, colonel de l’ANP, Alger, le 14 mars 2023, 16 h 15min.

-

[56]

Hueur Jr., 1981, p. 315.

-

[57]

L’article 5 de la loi 89–11 du 5 juillet 1989 relative aux associations à caractère politique interdit pourtant toute action partisane sur une base confessionnelle.

-

[58]

Al-Balagh, hebdomadaire proche du FIS, fondé par Benazouz Zebda en 1991. Il a été interdit après la une du 22 janvier 1992, sujet de notre analyse.

-

[59]

Al-Balagh, hebdomadaire indépendant, Alger, n° 15, 22 janvier 1992.

-

[60]

Charia signifie « loi islamique basée sur les préceptes coraniques et la tradition prophétique ».

-

[61]

Jacques Fontaine, « Les élections locales algériennes du 12 juin 1990. Approche statistique et démographique », Monde arabe, Maghreb-Machrek, n° 189, mars 1990, p. 125.

-

[62]

Chadli Bendjedid (1929–2012), président de la République algérienne entre 1979 et 1992.

-

[63]

Le premier tour des élections législatives en Algérie organisé le 26 décembre 1991 a vu la victoire du FIS qui a remporté 188 des 430 sièges à pourvoir, soit près de 44 pour cent. Jacques Fontaine, « Les élections législatives algériennes. Résultats du premier tour, 26 décembre 1991 », Monde arabe, Maghreb-Machrek, n° 135, janvier 1992, p. 155.

-

[64]

Hueur Jr., 1981, p. 315.

-

[65]

Ibid., p. 316.

-

[66]

Ibid.

-

[67]

Hannah Arendt, L’origine du totalitarisme, Paris, Gallimard, 2002, p. 821.

-

[68]

François Burgat et François Gèze, « L’Union européenne et les islamistes : le cas de l’Algérie », L’Année du Maghreb, « Dossier justice, politique et société », 2007, https://journals.openedition.org/anneemaghreb/411 (consultation le 24 novembre 2023). Voir aussi Pierre Daum, « Vingt ans après les massacres de la guerre civile. Mémoire interdite en Algérie », Le Monde diplomatique, août 2017.

-

[69]

Consulter notamment Soraya Laribi, « Les mobilisations des associations de familles et proches des disparus de la décennie noire en Algérie », Confluences Méditerranée, n° 114, mars 2020, p. 179.

-

[70]

Asiem El-Difraoui, Le djihadisme, Paris, PUF, 2016, p. 96.

-

[71]

Nous empruntons ce néologisme au réalisateur américain Jonathan Nossiter, voir Conesa et al., 2017, p. 31.

-

[72]

Rima Rouibi, « La suprématie communicationnelle de la « djihadosphère »; Daech, le nouvel acteur d’ordre numérico-médiatique », La Revue de la Communication et du Journalisme, vol. 4, n° 2, 2017, p. 29–30.

-

[73]

Il est probable que les communicants de Daech se soient inspirés des chants des chanteurs modernistes islamistes tels que Samy Yusuf ou Maher Zein, qui chantent en différentes langues en introduisant toutefois des mots en arabe classique à côté du texte anglais.

-

[74]

Ce verset autorise les compagnons du prophète Mohammed à tuer les mécréants encore présents à La Mecque après la conquête de celle-ci par les musulmans en l’an 630. Nous avons donc affaire à une décontextualisation totale du texte coranique.

-

[75]

Axel Honneth, « Réification, connaissance, reconnaissance : quelques malentendus », Esprit, juillet 2008, p. 98.

-

[76]

Pierre Mannoni et Christine Bonardi, « Terrorisme et mass médias », Topique, n° 83, février 2003, p. 56.

-

[77]

Nous renvoyons au titre de l’ouvrage de Dayan, 2006.

-

[78]

Dans son livre majeur, Fî zilâl al-Qur’ân (À l’ombre du Coran), publié en 1964, Sayyid Qutb dénonce la jâhiliyya moderne, cet état d’ignorance qui incarne la rupture de l’alliance avec Dieu, la déloyauté et la corruption sur terre en intronisant l’homme comme mesure et source des lois; il s’insurge contre la tyrannie idolâtre et matérialiste, désormais d’ampleur mondiale. Voir Olivier Carré, Mystique et politique. Lecture révolutionnaire du Coran par Sayyid Qutb, Frère musulman radical, Paris, Presses de Sciences Po, 1984, p. 207.

-

[79]

Cette vidéo de propagande du groupe Daech a été diffusée en 2015 par Al-Hayat Media Center, l’un des nombreux diffuseurs de la propagande audiovisuelle du groupe : Inside The Caliphate 8, Alhayat Media Center (Daech), 2015, https://archive.org/details/enHD.php, (consultation le 4 janvier 2024), 16’ 25”.

-

[80]

Roger Odin, Les espaces de communication. Introduction à la sémio-pragmatique, Grenoble, PUG, 2011, p. 23.

-

[81]

La hijra, c’est le départ du prophète Mohammed de sa ville natale La Mecque en direction de Yathrib, devenue par la suite Médine, pour fuir les persécutions de sa tribu Quraïch, afin de s’installer auprès d’une nouvelle communauté, les Ansar, issus des tribus arabes de Médine qui le soutiennent. Ce fait date de juin–juillet 622, donc du début du calendrier musulman, l’Hégire.

-

[82]

Notamment dans son ouvrage Sayyid Qutb, Ma’alim fi tariq (« Jalons sur le chemin », ma traduction), Beyrouth, Dar Echourouk, 1979.

-

[83]

Chaîne de télévision créée le 1er novembre 1996, Al Jazeera est la propriété de l’État du Qatar. Elle est spécialisée dans l’information en continu.

-

[84]

Hueur Jr., 1981, p. 315.

-

[85]

Jean-Louis Comolli, Daech, le cinéma et la mort, Paris, Verdier, 2016, p. 45.

-

[86]

Ma vengeance, Al-Hayat Media Center (Daech), 2016, Mega, https://mega.nz/file/OfAnFC6R#NBDb7Uz-yeuMpZQGoOHmb3CkjjUevnwbsIDN64rvnAQ (consultation le 4 janvier 2024), 4’ 31”.

-

[87]

Roger Odin, « La question du public. Approche sémio-pragmatique », Réseaux, vol. 18, n° 99, 2000, p. 61.

-

[88]

Arendt, 2000, p. 290.

-

[89]

Voir notamment Genevève Nootens, « La nature de la complémentarité entre le raisonnable et le rationnel chez Rawls », Philosophiques, vol. 24, n° 1, printemps 1997, p. 26.

-

[90]

Gilles Gauthier, « Le post-factualisme. Réalité, communication, information et débat public », Communication, vol. 35, n° 1, 2018, https://doi.org/10.4000/communication.7530 (consultation le 24 novembre 2023).

-

[91]

Nous avons adopté ce néologisme par analogie avec le concept de colonisabilité, développé par le penseur algérien Malek Bennabi (1905–1973), par lequel il explique les causes de la décadence et de la domination coloniale des pays musulmans. Selon lui, la cause inhibitrice du colonialisme ne vient pas de l’extérieur, mais de l’intérieur, née de la psychologie des gens, des goûts, des idées, des usages, de tout ce qui constitue l’esprit post-almohadien, en un mot, leur « colonisabilité » (Bennabi, 2006, p. 81–82).

-

[92]

Selon le chercheur algérien Abdennour Benantar, la société algérienne n’a pas pu exercer la fonction critique faute d’occasion pour le faire, dans « La problématique de l’application démocratique dans le monde arabe », Ibtissam Al-Kutubi et al., La démocratie et le développement démocratique dans le monde arabe, Beyrouth, Centre d’études pour l’unité arabe, 2004, p. 58.

-

[93]

Philippe Capelle-Dumont, « Liminaire : La vérité en philosophie de la religion », Revue des Sciences Religieuses, vol. 92, n° 3, 2018, https://doi.org/10.4000/rsr.4966 (consultation le 24 novembre 2023).

-

[94]

Consulter la vidéo de la conférence de presse des leaders du FIS, le 18 juin 1991, Conférence de presse de cheikh Ali Benhadj, 18 juin 1991, l’Autorité médiatique du cheikh Ali Benhadj, 23 janvier 2012, YouTube, www.youtube.com/watch?v=CpqvgTLRItk (consultation le 24 novembre 2023), 14 min 43 s.

-

[95]

Hueur Jr., 1981, p. 315.

-

[96]

Ibid., p. 315.

-

[97]

Jacques Piette, Éducation aux médias et fonction critique, Paris, L’Harmattan, 1996, p. 64.

-

[98]

Karl Popper, Le réalisme et la science, Paris, Hermann, 1990, p. 26.

-

[99]

Ibid., p. 26.

-

[100]

Averroès, L’islam et la raison, Marc Geoffroy (trad.), Paris, Flammarion, coll. “GF”, 2000.

-

[101]

Entretien avec Lokman Bouider réalisé par Rima Rouibi, « Lokman Bouider, Admin de Fake News DZ « Le meilleur antidote contre la désinformation est l’esprit critique », Le Jeune Indépendant, 21 mars 2020, www.jeune-independant.net/lokman-bouider-admin-de-fake-news-dz-le-meilleur-antidote-contre-la-desinformation-est-lesprit-critique/ (consultation le 24 novembre 2023).

Liste des figures

Fig. 1

Figure 2

Capture d’écran montrant l’inscription du mot « Allah » dans le ciel algérois de la vidéo Allah au laser, les mensonges du FIS, Moumouh Bakir, 19 août 2013, YouTube, www.youtube.com/watch?v=5mEpedUd9QM (consultation le 23 novembre 2023).

Figure 3

Capture d’écran montrant une banderole électorale du FIS, lors de la campagne pour les élections municipales du 12 juin 1990, avec le slogan « Ne t’afflige pas, car Allah est avec Nous », en réalité un verset coranique, surat tawba, verset 40, du site : Exclusif : les islamistes et le pouvoir en Algérie, 3ème partie : la victoire du FIS (élections municipales) et le début du conflit, 24 décembre 2020, https://www.youtube.com/watch?v=CTdi6gXzYC4, (consultation le 10 janvier 2024).

Figure 4

Figure 5

Figure 6