Résumés

Résumé

Perçue comme un phénomène marginal, l’histoire des exportations françaises vers le Canada entre 1850 et 1914 n’a pas été minutieusement étudiée. Après tout, le Royaume-Uni et les États-Unis dominaient le commerce international du Canada et laissaient bien peu d’occasions aux autres pays. Cet article offre une réévaluation de ce sujet. Il montre que le commerce français avec le Canada était plutôt significatif en comparaison avec d’autres pays, mais que quelques facteurs ont empêché sa croissance. L’article examine également la composition de ce commerce, principalement des produits de luxe et populaires parmi l’élite canadienne-française.

Abstract

Perceived as a marginal phenomenon, the history of French exports to Canada between 1850 and 1914 has not been studied minutely. After all, the United Kingdom and the United States dominated Canada’s international trade and left few opportunities for other countries. This article offers a reassessment of this subject. It shows that the French trade with Canada was rather significant in comparison with other countries but that some factors impeded its growth. The paper also examines the composition of that trade, mainly luxury products and popular among the French Canadian elite.

Corps de l’article

Selon Hector Fabre, « en France comme au Canada, tous les esprits avisés sont d’accord pour souhaiter le resserrement des liens commerciaux et industriels qui se substituent, par le fait des circonstances, aux liens sentimentaux[1] ». Pourtant, sous une focale quantitative, force est de constater que les envois de marchandises françaises au Canada sont bien peu de choses jusqu’à la Grande Guerre. En effet, ce commerce ne forme qu’environ 1 à 3 % du total des importations canadiennes entre 1870 et 1914[2]. Du côté des envois de marchandises canadiennes en France, les chiffres sont encore plus décevants puisqu’ils n’atteignent que péniblement la barre du 1 % du commerce d’exportation du Dominion. Pourtant, depuis la reprise de contact officielle avec le Canada en 1855 et l’épisode de la Capricieuse, le gouvernement français attendait un développement croissant des relations économiques. Malgré la redécouverte du Canada par les Français, grâce notamment aux ouvrages d’André Siegfried[3], et en dépit des initiatives prises par différentes institutions pour développer le marché entre la France de la Troisième République et son ancienne colonie, parmi lesquelles se comptent la Chambre de commerce française de Montréal, le Commissariat canadien, l’Agence commerciale et le Consulat de France, les échanges commerciaux entre la France et le Canada ne prennent pas leur élan. Voilà peut-être ce qui explique pourquoi la littérature scientifique a quelque peu négligé ces relations marchandes et la nature des biens échangés, n’y voyant que la trace d’un commerce souvent qualifié d’« insignifiant ».

Pourtant, si la valeur des marchandises françaises importées au Canada reste très faible dans l’absolu et relève d’un fait historique avéré, un faisceau d’indices tend à démontrer que l’insignifiance prêtée à ce marché mérite d’être revisitée afin d’être nuancée. En effet, la confrontation des statistiques publiées des deux côtés de l’Atlantique et l’étude approfondie des réseaux d’approvisionnement démontrent que les importations de marchandises françaises du Canada sont plus importantes qu’elles n’y paraissent de prime abord, sans pour autant qu’il soit possible de les saisir dans leur stricte réalité puisque parfois marquées du sceau de l’invisible. La prise en considération des différents éléments économiques et politiques qui freinent le commerce entre les deux nations permet parallèlement de mieux comprendre le manque d’essor des exportations françaises au Canada ainsi que les trajectoires maritimes et terrestres qu’elles empruntent. Surtout, c’est l’examen des produits français consommés ou non qui est le plus à même de relativiser le manque d’intérêt des Canadiens à leur endroit. Comme pour l’immigration française, elle aussi faible puisqu’elle ne représente qu’un peu moins de 1 % du total des arrivées[4], les marchandises françaises débarquées et consommées au Canada gardent une importance qualitative et une influence socioculturelle certaines, notamment au sein de la bourgeoisie et de la communauté francophones. Dans cet article de nature programmatique qui renvoie à de futures pistes de recherches, il sera ainsi démontré que la prépondérance de certaines marchandises françaises dans les importations canadiennes correspond à des marchés de niches à l’importance culturelle majeure.

La mesure des exportations de marchandises françaises au Canada

Que représentent les marchandises françaises entrées au Canada avant la Première Guerre mondiale ? Une première préoccupation scientifique nous amène à nous interroger sur la place occupée par la France dans le commerce d’importation du Dominion. Pour ce faire, il convient notamment d’utiliser et de comparer les statistiques fournies par les ministères du Commerce et les douanes des deux pays.

Un commerce d’importation canadien dominé par la Grande-Bretagne et les États-Unis

Il n’est pas inutile de rappeler que la Grande-Bretagne et les États-Unis accaparent la très grande majorité des importations canadiennes. Cela s’explique d’une part par le tarif préférentiel, même si les Corn Laws sont abolies en 1846, par l’assujettissement politique entre la Couronne britannique et sa self-governing colony et, d’autre part, par la proximité géographique et les liaisons maritimes et terrestres avec les États-Unis, pays qui produit de très nombreux articles à bas coût, en plus d’avoir une importante industrie manufacturière. En outre, les deux pays disposent d’une assise financière solide, d’une politique commerciale mêlant pragmatisme et « agressivité », ainsi que de ports de commerce faisant figure de véritables centres de redistribution à l’échelle mondiale, tels Londres, Liverpool, New York et Boston.

Toutefois, si les deux grandes nations dominent les échanges avec le Canada au-delà de la Première Guerre mondiale et même si une légère diversification géographique se produit grâce aux échanges avec les pays de la Vieille Europe, il est à remarquer que la Grande-Bretagne et les États-Unis en viennent à intervertir leur position respective. En effet, du traité de Paris de 1763 à la première moitié du XIXe siècle, la Grande-Bretagne domine tout naturellement le commerce d’importation de son Dominion nord-américain. Néanmoins, profitant des effets de leur révolution industrielle, les États-Unis parviennent à se hisser à la hauteur de la Grande-Bretagne[5], s’appuyant sur la complémentarité des économies, la guerre de Sécession et sur le Traité de réciprocité conclu en 1854, l’une des principales réponses à la disparition du vieux système préférentiel en 1846[6]. En retour, le marché américain absorbe d’énormes quantités de bois qui forment l’un des moteurs de l’économie canadienne. Le Canada et les États-Unis connaissent alors une véritable période d’euphorie, le commerce total du Canada passant de 47 millions de dollars à plus de 160 entre 1851 et 1870.

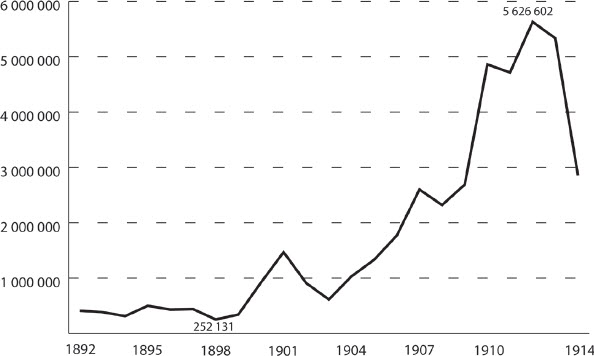

Bien que le Traité de réciprocité ait été abrogé en 1866 et malgré les querelles des tarifs douaniers, des droits de pêche, du conflit de la mer de Béring et des frontières de l’Alaska[7], les relations commerciales entre les deux pays d’Amérique du Nord ne vont cesser de croître. Après avoir dépassé la Grande-Bretagne, les États-Unis voient leurs exportations vers le Canada augmenter de près de 850 % entre 1873 et 1914, passant de 47 à 450 millions de dollars, quand celles de la Grande-Bretagne n’augmentent que de 95 % (voir le graphique 1). Entre-temps, surtout durant la décennie 1890, l’on constate une entrée massive des capitaux américains au Canada et notamment vers Montréal[8]. À la charnière des XIXe et XXe siècles, le Canada passe ainsi d’une dépendance britannique à une dépendance états-unienne pour son commerce d’importation[9]. Les deux grandes puissances concentrent à elles seules entre 82 et 92 % de ces échanges dont une partie conséquente est conduite par les financiers et entrepreneurs de Montréal et de Toronto[10]. Par la force des choses, il ne reste donc aux pays tiers qu’une maigre part du marché d’importation canadien à se partager.

Graphique 1

Valeur des exportations de la Grande-Bretagne et des États-Unis au Canada (1873-1914) (en dollars)

La question des statistiques douanières

Quand il s’agit de peser la valeur des marchandises françaises acheminées au Canada entre 1870 et 1914, les sources françaises et canadiennes, principalement les statistiques des douanes, ne donnent pas les mêmes chiffres. Se pose donc la question de savoir ce qui peut expliquer une telle différence de perception du trafic des deux côtés de l’Atlantique.

Graphique 2

Valeur du commerce spécial de la France avec le Canada (1892-1914) (en dollars)

Le Tableau général du commerce extérieur de la France avec ses colonies et les puissances étrangères fournit chaque année les relevés des douanes des ports de France[11]. Y sont donc indiqués les chiffres des exportations françaises vers le Canada, même si la valeur du commerce « spécial », c’est-à-dire exclusivement les marchandises françaises ou francisées, à différencier du commerce « général » qui comprend l’intégralité des marchandises, n’est mentionnée qu’à compter de 1892[12].

À l’évidence, les exportations de marchandises françaises vers le Canada sont excessivement réduites : d’une moyenne de 300 000 $ entre 1892 et 1899, elles n’atteignent en 1912 qu’un peu plus de cinq millions et demi de dollars. Par comparaison, toujours d’après le Tableau général de 1912, le commerce spécial d’exportation de la France est de près de 270 millions de dollars avec la Grande-Bretagne, premier partenaire économique, de 160 millions avec l’Empire fédéral allemand et de 85 millions avec les États-Unis[13]. En définitive, les exportations vers le Canada ne constituent que 0,5 % de la valeur totale des exportations de la France. Toutefois, si cet article se concentre sur la valeur des seules marchandises françaises, il ne faut en rien négliger l’importance d’autres échanges économiques, à commencer par les capitaux. Par exemple, en 1888, le premier ministre du Québec Honoré Mercier emprunte avec succès 3,5 millions de dollars au Crédit lyonnais à Paris afin de consolider les finances publiques[14]. Bien que devancées par celles de la Grande-Bretagne (40 % environ), les exportations annuelles de capitaux français représentent 20 % du total mondial au début du XXe siècle[15].

Une nuance mérite toutefois d’être apportée. Si, en effet, les exportations de marchandises françaises vers les États-Unis sont quinze fois plus importantes que celles faites vers le Canada, ces deux pays ont des populations sans aucune commune mesure, et donc, deux potentiels bien éloignés. Avec plus de 95 millions d’habitants, les États-Unis importent pour 89 cents de marchandises françaises par habitant, quand le Canada, avec un peu plus de 7 millions d’individus, en importe pour 80 cents. La différence entre les deux marchés d’Amérique du Nord est ainsi loin d’être aussi évidente que ce que les chiffres pourraient laisser croire.

Outre-Atlantique, les fameux « livres bleus » des douanes canadiennes donnent le pouls des échanges pour les années 1873 à 1914 et sont frénétiquement reproduits dans les bulletins des différentes chambres de commerce[16], les Documents de la session[17], le Moniteur du Commerce ou encore dans plusieurs annuaires ou almanachs[18]. Sauf qu’à bien y regarder, les chiffres proposés par les douanes du Dominion sont bien différents de ceux donnés par leurs homologues françaises.

Il peut paraître surprenant que les douanes canadiennes enregistrent trois à quatre fois plus de marchandises françaises entrées au Canada que les tableaux du commerce extérieur de la France. Est-ce à dire que les douanes françaises se trompent ? Non, puisqu’elles expriment une certaine réalité des échanges, c’est-à-dire une mesure entrepreneuriale du commerce direct entre la France et le Canada. En effet, ne sont comptabilisées en France que les marchandises destinées officiellement au marché canadien, transportées ou non en droiture, par des navires nationaux, britanniques ou tiers. Les douanes canadiennes, quant à elles, enregistrent l’ensemble des marchandises françaises importées, qu’elles aient été ou non destinées à un autre pays auparavant. En conséquence, les douanes françaises ne mettent pas au crédit du Canada les marchandises françaises ouvertement enregistrées pour la Grande-Bretagne, l’Allemagne ou les États-Unis, et qui sont ensuite réexportées au Canada. Le marché des produits français est ainsi bien plus conséquent que ce que les sources françaises montrent.

Graphique 3

Valeur du commerce spécial de la France avec le Canada (1892-1914) et de l’ensemble des marchandises françaises entrées au Canada (1873-1914) (en dollars)

La France, troisième pays fournisseur du Canada

Si faibles soient-elles, les importations de marchandises françaises du Canada sont tout de même en très bonne position dans la hiérarchie internationale : la France occupe le quatrième, voire le troisième rang des pays fournisseurs du Canada, juste derrière la Grande-Bretagne et les États-Unis. Cette bonne place permet une nouvelle fois de nuancer la faiblesse des échanges entre les deux nations. La France est en concurrence directe avec l’Allemagne, très compétitive en matière de chimie, de produits manufacturés et d’industrie lourde. De plus, les exportations allemandes à travers le globe sont favorisées par de puissantes compagnies et notamment la HAPAG d’Hambourg qui, avec une assise commerciale et financière excessivement solide, rivalise avec les armateurs de Liverpool et du Havre[19]. Sur fond de rancoeur issue du conflit armé de 1870, l’inquiétude des Français à propos de la concurrence allemande augmente progressivement au cours des années 1890[20]. En janvier 1897, le Bulletin mensuel de la Chambre de commerce française de Montréal publie d’ailleurs un article au titre évocateur : « Le péril allemand[21] ». Ces cris d’alarme iront en augmentant jusqu’à la Grande Guerre qui constituera l’occasion d’une revanche économique[22].

Graphique 4

Valeur des marchandises françaises et allemandes entrées au Canada (1873-1914) (en dollars)

Sur la période 1873-1914, l’Allemagne se situe devant la France en matière d’exportations au Canada, avec une moyenne de 2,6 % contre 2,2 % de l’ensemble des produits débarqués. La France la précède entre 1873 et 1884, puis à partir de 1905, moment où les produits allemands sont frappés d’une surtaxe de 33,33 % ad valorem en sus du tarif général. En effet, en représailles au tarif maximum appliqué par l’Allemagne sur ses produits[23], le Canada instaure en 1903 cette surtaxe qui grève considérablement le commerce de l’Empire fédéral. Quand la surtaxe est abolie en 1910 après moult négociations, les exportations allemandes vers le Canada doublent puis dépassent de peu celles de la France en 1914, aidées par « l’irruption » de commis voyageurs[24] et la création d’une ligne directe de navigation entre les ports de Brême, Hambourg et le Dominion.

Sous une focale évolutive, une première augmentation des importations de marchandises françaises s’observe après la ratification de la Convention de 1893 qui favorise l’entrée des vins, des savons et de quelques produits alimentaires. Une seconde, plus importante, est née de la confluence entre la baisse des importations allemandes due à la surtaxe et le Traité franco-canadien de 1907, ratifié en 1910, qui décide d’une réduction des droits sur 98 produits. Toutefois, force est de constater que si les échanges augmentent significativement en valeur absolue, ils stagnent voire régressent en valeur relative[25]. Dans les pages qui suivent, nous nous pencherons sur la nature des marchandises françaises exportées.

Les freins aux exportations françaises

Comment expliquer la relative faiblesse du commerce français d’exportation vers le Canada ? Il existe un certain nombre de freins économiques et politiques qui limitent les échanges entre les deux pays. S’impose toutefois la nécessité de séparer ceux qui sont de la responsabilité des exportateurs et du gouvernement français de ceux qu’ils subissent.

Appropriations et contrefaçons

Les données proposées par le service des douanes canadiennes peuvent être contestées. En effet, bon nombre de produits de conception française qui transitent par la Grande-Bretagne, l’Allemagne, la Belgique ou les États-Unis perdent leur nationalité une fois arrivés sur le sol canadien pour prendre celle des pays par lesquels ils ont transité. Voici l’un des principaux embarras causés par l’absence d’une ligne directe de navigation. C’est ainsi que les statistiques officielles sous-estiment par la force des choses le commerce d’export français vers le Dominion. D’emblée, l’on ne peut être que frappé d’étonnement de voir qu’en 1898, dans les statistiques des douanes publiées dans les Documents de la session, 10,6 % des savons de Marseille arrivés au Canada sont exportés par les États-Unis, ou que 27,5 % de l’huile d’olive est britannique[26]. La Grande-Bretagne n’est pourtant pas réputée pour être complantée d’oliviers !

La Chambre de commerce française à Montréal s’inquiète régulièrement de cette appropriation de marchandises par des pays tiers. Ainsi, Georges Balcer, consul de France à Trois-Rivières, explique qu’en 1896 :

Outre l’existence en Angleterre de nombreuses et puissantes maisons qui font un énorme commerce avec nos produits français et dont la clientèle se chiffre par milliers au Canada, cette absence de moyens de communication régulière oblige la presque totalité des expéditions de France de passer par les mains étrangères. Or, ayant d’un côté, le négoce anglais qui fournit chaque maison de gros et les principales maisons de détail au Canada, de l’Atlantique jusqu’au Pacifique, avec notre article – le plus souvent sous une étiquette anglaise – ayant d’un autre côté, l’étranger devenu forcément le principal agent expéditeur, notre marchandise a toutes les chances possibles pour perdre, vis-à-vis de la douane canadienne, sa nationalité française et pour adopter celle du pays dans lequel la vente a été effectuée ou par lequel l’expédition a eu lieu[27] !

L’année suivante, le Bulletin témoigne que :

L’un de nos compatriotes, très au courant des habitudes de la place, à Montréal, affirmait que, dans son opinion, la valeur des tissus français importés sur le marché canadien devait varier entre quatre et six millions de dollars annuellement. Nous sommes loin du chiffre de 102,584 dollars pour les soies et de 439,496 dollars pour les laines, auxquels se réduiraient, d’après les statistiques fédérales, les importations françaises pour ces deux catégories de produits[28].

En 1906, la situation n’a guère changé et une part importante des marchandises françaises continue de changer de nationalité une fois l’Atlantique traversé. Pour les Français intéressés au commerce présents à Montréal, le chiffre de 7 201 679 $ de marchandises françaises écoulées au Canada durant l’année fiscale 1904-1905 est « très approximatif et minimum[29] ». Selon eux :

Les statistiques canadiennes portent au chapitre « Tissus de soie » 959,918 dollars comme importés d’Angleterre sous le régime ordinaire. Or ces soieries ne peuvent pas avoir été fabriquées en Angleterre puisqu’elles ne sont pas entrées sous le tarif « préférentiel », ni d’Allemagne puisqu’elles n’ont pas été frappées du tarif « de surtaxe ». Elles ont été expédiées nécessairement de France ou de Suisse. En admettant que la moitié seulement soit de fabrication lyonnaise, voilà plus de 2,400,000 de francs de marchandises d’origine française qui ne sont pas indiquées comme provenant de notre pays. De même avec les rubans, dont l’importation au Canada sous le tarif général atteint 446,438 dollars. En faisant le même raisonnement, nous constatons encore plus de 1,000,000 de francs de marchandises qui viennent de France et ne sont pas calculées parmi nos exportations, par MM. Les Statisticiens[30].

En 1911, le Bulletin affirme :

Sans doute les soixante millions de francs de marchandises françaises dont nous sommes crédités par la douane canadienne ne représentent pas la totalité de nos produits entrés au Canada pendant l’année dernière. Ce chiffre devrait être augmenté de vingt ou vingt-cinq pour cent s’il comprenait toutes les marchandises d’origine française vendues au Canada par les commissionnaires anglais ou revêtus d’une étiquette anglaise après leur transit en Angleterre[31].

La contrefaçon est un autre problème que doivent affronter les exportateurs français, ce qui tend à prouver la qualité et le rayonnement de leurs produits, « ainsi que le démontrent, jusques [sic] à l’évidence, les fraudes pratiquées sur une vaste échelle par des compétiteurs étrangers[32] ». En matière de contrefaçon, les vins et les eaux-de-vie font assurément partie des produits les plus touchés. La Chambre de commerce de la Charente-Inférieure, basée à La Rochelle, s’en inquiète régulièrement. En 1899, elle est prévenue par Alfred Klezckowski de la campagne de dénigrement dont est victime le cognac au Canada, au profit des eaux-de-vie espagnoles :

Dans le courant du mois dernier [octobre 1899], a été reproduit dans les journaux anglais de Montréal, sous ce titre suggestif « Méfiez-vous des cognacs français », un article précédemment publié par le Daily Telegraph de Londres […]. Il serait grand temps de prendre des mesures pour opposer à des allégations mensongères la contradiction de faits solidement établis[33].

Déjà, en 1895, le consul des États-Unis à Cognac publiait un rapport dans le Pacific Wine and Spirit Review, repris par le Moniteur Officiel du Commerce et la Chambre de commerce française de Montréal, qui incitait les Cognaçais à protéger l’appellation de leur produit à l’instar de ce qu’avaient pu faire les producteurs champenois :

Cette réclamation est parfaitement légitime, car l’usurpation du nom de « Cognac » et son application aux produits n’ayant jamais vu de près ou de loin le pays des Charentes, sont de nature à jeter un véritable discrédit sur les « cognacs » français et à causer un sérieux préjudice aux producteurs d’eau-de-vie des Charentes[34].

D’après lui, déjà connus pour contrefaire les vins de Bordeaux à partir de procédés chimiques, les Allemands achetaient des vins italiens qu’ils transformaient en cognac d’exportation[35].

Un réseau commercial déficient

Comment expliquer la relative faiblesse des importations de marchandises françaises au Canada alors que, parallèlement, l’on redouble d’efforts pour les augmenter avec la création du Commissariat canadien d’Hector Fabre en 1882[36], de la Chambre de commerce française de Montréal en 1886[37], de l’Agence commerciale d’Anatole Poindron en 1902 et le travail des consuls généraux[38] et plus particulièrement celui d’Alfred Kleczkowski auprès de Wilfrid Laurier.

Assurément, l’une des principales lacunes du marché d’exportation français tient à son piètre réseau, régulièrement pointé du doigt dans les colonnes du Bulletin mensuel de la Chambre de commerce française. Dès la troisième publication d’octobre 1893, l’on explique que les expéditeurs français sont trop exigeants en ce qui touche aux avances et aux crédits, et donc au paiement anticipé :

Il est bon, assurément, de s’entourer de précautions, mais sans exagération pourtant. Or, c’est dépasser la mesure que de procéder ainsi que le font les commerçants français vis-à-vis des contrées où Anglais et Allemands avancent, sans le regretter, millions sur millions depuis fort longtemps[39].

Selon la Chambre, une autre habitude française consisterait à imposer ses préférences et ses goûts, oubliant « que les nouveaux continents sont habités par toutes les nations à la fois[40] ». La faible part des articles français à bas coût est un autre problème, notamment pour ce qui concerne les alcools de luxe qui souffrent de la concurrence du whisky local[41], de même que le manque de conformité du système métrique ou l’habitude de traiter avec l’Angleterre ou l’Allemagne afin d’envoyer des cargaisons au Canada du fait de l’absence d’une ligne de navigation directe. Nous y reviendrons. En outre, l’on conseille d’adapter les publicités aux Canadiens, et non simplement de les traduire. En décembre 1893, une lettre envoyée par Louis-Édouard Morin, président de la Chambre de commerce du District, confirme que les Français doivent se plier aux habitudes et aux exigences des commerçants canadiens « qui sont habitués à avoir de la part des Allemands et des Anglais toutes sortes de facilités[42] ». Il renchérit :

Veulent-ils, que nous oublions ce que nous avons appris à l’école commerciale anglaise, pour admettre les principes et les coutumes de l’école commerciale française ? Impossible, avec le voisinage des États-Unis, avec les Allemands surtout qui ont su saisir notre côté faible […]. Nous ne pouvons pas changer nos coutumes, (que nous croyons supérieures aux coutumes commerciales françaises) par pur esprit de sympathie. Vous connaissez le proverbe : les affaires sont les affaires, et si le commerce français sait se mettre sur un pied d’égalité avec les autres, il aura toute notre préférence[43].

Pour pallier ces différents problèmes et afin de connaître les techniques de vente locales comme les goûts des acheteurs, la Chambre de commerce et les consuls généraux ne cessent de conseiller aux exportateurs français d’envoyer au Canada des représentants qualifiés sachant parler l’anglais, plutôt que de faire un appel risqué aux représentants de nations concurrentes[44]. La connaissance du marché local et des préférences des clients est en quelque sorte la première mission de la Chambre de commerce, comme le montre le préambule du premier bulletin d’août 1893 : « L’intimité naît de la fréquentation ; mais comment se fréquenter si l’on s’ignore ? Amener les deux parties à se connaître, à s’apprécier sera donc oeuvre utile au succès de l’entreprise, et la direction ne faillira pas à ses obligations à cet égard[45]. » Voici aussi ce qui explique pourquoi, bien que réticents à une immigration française non maîtrisée vers le Canada, les consuls généraux encouragent à l’inverse la venue – temporaire – de voyageurs de commerce ou « commis voyageurs[46] » dont l’importance a déjà été évoquée[47]. Apparus dans le Québec des années 1850, la plupart sont groupés en associations comme la Dominion Commercial Travellers Association of Montreal[48].

Les archives de l’entreprise Martell[49], la plus ancienne des grandes maisons de cognac fondée en 1715, illustrent bien les procédés usités par de nombreux commerçants français[50]. Parmi les agents montréalais de Martell ne se trouvent que des anglophones, voire des Britanniques, comme Lewis & Company, Holmes, Knapp & Company, Gillespie, Moffat & Company, Henry Chapman, Law, Young & Company, et surtout John Hope. À l’évidence, Martell utilise son réseau britannique pour approvisionner le marché canadien, même si, comme nous le verrons, la clientèle est en grande partie canadienne-française. Il faut toutefois noter que cette inclinaison peut s’expliquer par les origines mêmes du fondateur de la société : né à l’île de Jersey puis marchand de celle de Guernesey, Jean Martell (1694-1753) est avant tout sujet de la Grande-Bretagne, empire avec lequel il ne cesse de renforcer ses liens d’affaires. Dès le début des années 1750, Martell semble déjà être le leader du commerce de cognac sur le marché londonien, bientôt débouché européen le plus important pour cette marchandise. Il dispose en outre d’une importante clientèle à Bristol, Ipswich, Colchester ou encore Leeds[51]. À la mort du fondateur, sa veuve et ses deux fils affermissent la position commerciale de la société à Londres où peut être dénombré un éventail extrêmement large de clients dans les années 1770[52]. Comme pour Richard Hennessy, originaire du comté de Cork en Irlande[53], la solidité et l’entretien des liens familiaux et commerciaux tissés avec la Grande-Bretagne peuvent donc aussi expliquer une préférence de la maison Martell à utiliser un réseau de distribution contrôlé par des marchands britanniques.

L’étau des politiques protectionnistes

La période d’avant 1900 renvoie à une dépression économique mondiale et aux politiques protectionnistes douanières des deux côtés de l’Atlantique. En 1879, en supplément du tarif général, le gouvernement canadien impose sur les produits fabriqués à l’étranger des droits de douanes supplémentaires à un taux compris entre 25 et 30 % ad valorem. Cette initiative permet dès lors de toucher plusieurs objectifs : procurer des revenus à l’État fédéral afin qu’il finance la construction ferroviaire vers l’Ouest qui permettra, à son tour, la mise en valeur de nouveaux territoires, et protéger les industries canadiennes contre la concurrence[54]. Les droits de douanes forment le maillage essentiel de l’économie canadienne d’avant la Première Guerre mondiale : en 1900, 73 % des recettes du gouvernement fédéral proviennent des tarifs douaniers[55]. Néfaste pour les intérêts français et plus généralement européens, cette politique sacrifie alors la qualité à la quantité[56]. Voilà en partie pourquoi la France ne parvient pas à développer son marché d’exportation vers le Canada, elle qui est plus spécialisée dans les articles de luxe que dans ceux à bas prix.

Les différents traités franco-canadiens signés au cours de la période forment le plus souvent un véritable étau pour le commerce d’export français. D’une part, la politique protectionniste canadienne lui ferme des portes et, d’autre part, la France renforce à son tour son protectionnisme et impose des droits de douanes plus élevés sur les produits canadiens, ce qui amène de nouvelles représailles. Lors des négociations des traités, le secteur agricole français, très inquiet de la pénétration des produits canadiens, s’oppose sans cesse aux concessions envisagées[57]. Gardons toutefois à l’esprit que pour le gouvernement français, l’essentiel est de ménager les susceptibilités de la Grande-Bretagne, son principal partenaire économique. Alfred Kleczkowski a d’ailleurs bien conscience d’évoluer dans un milieu commercial britannique où rien ne doit être fait pour attiser les tensions diplomatiques[58]. Les intérêts du commerce français au Canada passent ainsi bien après.

Il faut attendre la convention de 1893 pour assister à une amélioration des relations politico-commerciales entre les deux pays. En effet, si le Canada abaisse enfin ses droits sur les vins et plusieurs produits manufacturés, la Troisième République acceptant vingt et un produits canadiens au tarif minimum en contrepartie, cette résolution ne s’applique qu’à la condition que les marchandises soient importées directement de France. Mesure assez contraignante, voire inefficace, puisque la France ne possède pas de ligne de navigation directe avec le Canada[59]. Après que l’accord fut longuement remis en cause, dans un jeu protectionniste entre la France, la Grande-Bretagne et le Canada, le traité du 19 septembre 1907, ratifié en février 1910 avec son complément, renforce les dispositions de 1893 avec une réduction tarifaire sur 98 produits français ainsi qu’avec des diminutions supplémentaires sur les vins, les livres, les broderies ou encore les soieries[60]. La France n’arrivera toutefois pas à profiter pleinement de cet accord, notamment à cause de la lenteur de la ratification, comme elle n’a pas su profiter de la surtaxe sur les produits allemands, supprimée un mois seulement après la mise en place des nouvelles dispositions douanières.

Les trajectoires empruntées

Si nous connaissons désormais la valeur des marchandises françaises exportées au Canada, il nous faut comprendre par quelles trajectoires maritimes et terrestres elles sont acheminées. Les entrepreneurs du commerce français arrivent-ils à envoyer directement leurs marchandises au Canada ou sont-ils forcés de s’en remettre à des intermédiaires ? Quels sont les ports et les provinces qui forment leurs portes d’entrée privilégiées ?

L’absence de lignes directes de navigation

Les exportations de marchandises françaises se heurtent à l’absence d’une véritable ligne de navigation directe entre la France et le Canada. Depuis le traité de 1873 qui annule le tarif de libre-échange signé en 1860 entre la France et l’Angleterre et qui décide d’une augmentation des droits sur les vins français[61], cette absence de ligne de navigation est d’autant plus pénalisante que les traités de 1893 et 1907 – ratifiés en 1895 et 1910 – n’accordent une diminution des droits sur certaines catégories de marchandises qu’à la condition qu’elles soient exportées en droiture. Or, la Couronne britannique et son haut commissaire du Dominion sir Charles Tupper ne tiennent pas à ce que la France dispose d’une ligne de navigation directe, puisque cela reviendrait à concurrencer les ports de Londres et de Liverpool[62]. Ainsi, les exportateurs français sont en quelque sorte condamnés à payer une surtaxe d’entrepôt pour leurs produits, tarif pour le moins prohibitif, ce qui grève tout naturellement le commerce français outre-Atlantique[63]. Les articles prennent alors le chemin des ports de Grande-Bretagne au milieu du siècle, puis prennent celui des États-Unis à l’approche de 1900 avec New York principalement[64].

Pourtant, plusieurs initiatives restées lettre morte sont lancées afin de créer une ligne de navigation directe entre la France et le Canada. C’est d’abord celle de la Halifax Steam Navigation Company en 1885, sur la ligne Le Havre-Halifax en hiver et Le Havre-Halifax-Québec en été, puis celle de la Compagnie Bossière frères en 1887-1888, sur la ligne Le Havre-Québec-Montréal[65]. En 1893, la Compagnie franco-canadienne de navigation ouvre la ligne entre Rouen-La Rochelle/La Pallice[66] et Québec-Montréal avec le paquebot Olbia[67], puis une liaison Le Havre-Bordeaux -Québec-Montréal en 1900-1901[68].

Il faut finalement attendre 1905 pour que la Allan Steamship Line signe un contrat de trois ans avec le gouvernement d’Ottawa afin de réaliser dix-huit rotations complètes de mai à novembre entre Le Havre-Cherbourg et Montréal-Québec en été, Halifax-Saint-John en hiver. Notons toutefois que Londres est le véritable port d’attache, mais il suffit que le dernier départ aller soit effectué d’un port de France pour honorer les termes du traité franco-canadien[69]. Peu après, l’idée d’une ligne directe entre Marseille et Montréal ne survit que quelques mois[70].

Enfin, alors que le contrat de la compagnie Allan est renouvelé deux fois, la première ligne de navigation directe entre Le Havre et Montréal n’est ouverte qu’en mai 1912 par la Compagnie générale transatlantique[71]. La France bénéficie enfin d’une voie maritime propice à ses exportations, mais la guerre qui s’annonce va considérablement grever son commerce vers le Canada, le divisant par deux.

Le Québec et Montréal, principale porte d’entrée des marchandises françaises

Il faut souligner l’importance des ports du Québec, dans l’importation des marchandises françaises, qui s’arrogent la majorité des arrivées sur la période 1870-1900[72]. Déjà, en 1851, Québec et Montréal drainent 92 % de la valeur des importations canadiennes et 85 % de celle des exportations. Québec est alors la plaque tournante du bois, Montréal, la porte d’entrée des produits ouvrés et la porte de sortie des céréales du Haut-Canada[73].

Les décennies suivantes, le port de Montréal devient la tête de pont du commerce d’import puisqu’il accapare entre 82,4 et 89,4 % des produits débarqués dans la province entre 1895 et 1914, toutes nationalités confondues. Il y a fort à parier que les marchandises françaises y arrivent selon des pourcentages similaires, ce qui reste à confirmer. Avec l’appui de ses grossistes et de la Commission du port, Montréal s’affirme comme un véritable débarcadère océanique et devient le plus important centre de redistribution du système laurentien. La vingtaine de consulats et de vice-consulats établis à Montréal à la fin du XIXe siècle proclame alors sa suprématie. Loin de son lustre d’antan, Québec ne réceptionne plus qu’entre 8 et 9 % environ des marchandises débarquées, les autres ports assurant des fonctions locales[74].

Graphique 5

Provinces d’arrivée des marchandises françaises au Canada (1870-1900) (en dollars)

La prépondérance de la province du Québec par rapport aux années 1850 est toutefois en baisse puisqu’en seconde position s’installe l’Ontario et Toronto. Celles-ci bénéficient surtout des envois depuis les États-Unis et par là même de prix d’approvisionnement plus bas[75]. Décidée à se libérer de Montréal et de Québec dès la signature du Traité de réciprocité de 1854, Toronto arrive à ses fins à la charnière des décennies 1860 et 1870. Quant aux provinces de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick et des ports d’Halifax et de Saint-John, leur importance respective se confond et tend à décliner.

La composition des marchandises françaises et leur marché canadien

Si l’importance du commerce d’export de la France est régulièrement évaluée sous le prisme de sa valeur globale, c’est oublier que les biens échangés peuvent recéler de profondes différences de nature et être considérés différemment selon la clientèle à laquelle ils sont destinés. Afin de nuancer une nouvelle fois l’« insignifiance » du marché des articles français au Canada, il convient donc d’identifier la composition des marchandises débarquées ainsi que leurs principaux consommateurs.

Un préalable : saisir les structures de l’économie française

Sans qu’il soit question d’examiner la globalité de l’économie française jusqu’à la Grande Guerre, il n’est pas inutile de rappeler ses principales caractéristiques[76]. Après le retard constaté au sortir de la Révolution française et des guerres napoléoniennes, l’économie française connaît sa phase de croissance la plus active au milieu du XIXe siècle. En dehors des biens agroalimentaires, céréales, betteraves, légumes secs et vins surtout, dont le mouvement profite d’une ample croissance sous le Second Empire avant d’être freiné par la grande dépression agricole de la fin de siècle, on note plusieurs moteurs à fort taux de croissance : le textile et les ouvrages en peau dont les exportations en viennent toutefois à s’essouffler, le sucre, des produits de base comme le charbon, quoiqu’en phase de décélération, les métaux et la chimie, insuffisamment développés pour que la France soutienne la comparaison avec les États-Unis, la Grande-Bretagne et l’Empire fédéral allemand. D’autres postes de production comme la bimbeloterie et les articles de Paris connaissent un très fort succès. La France est connue internationalement pour ses exportations de marchandises de luxe. L’industrie forme également un vecteur de croissance, surtout dans les deux décennies qui précèdent la Grande Guerre, à une période où le trafic ferroviaire s’accroît nettement et facilite les échanges intérieurs. Les branches nouvelles de l’industrie de pointe deviennent parallèlement des secteurs dynamiques, à l’instar de l’électricité, de l’automobile – la France est le deuxième producteur mondial –, de l’aéronautique, de l’électrochimie ou encore de l’électrométallurgie. Si les sciences françaises connaissent leur apogée au début du XIXe siècle, elles sont toutefois en recul par la suite, surtout vis-à-vis de l’Allemagne et des États-Unis[77].

Dans le même temps, les importations françaises évoluent. Si au début du siècle elles étaient majoritairement constituées de produits de valeur, exotiques surtout, la seconde moitié du siècle laisse place à une augmentation évidente des arrivées de matières pondéreuses et de vracs. Les importations permettent avant toute chose de fournir les matières nécessaires à l’industrie, textile surtout, avec une augmentation évidente des fournitures de laine et de coton. La dépression agricole du dernier quart du XIXe siècle engendre quant à elle une demande constante de produits alimentaires. L’intensification de la concurrence provoque une baisse des prix, des revenus des agriculteurs, et donc une augmentation de l’exode rural qui crée à son tour une baisse de la production. Il ne faut pas oublier l’impact de la crise du phylloxera sur la production de vin. À une plus large échelle, « la dépendance croissante de l’Europe à l’égard des importations alimentaires fut l’un des principaux facteurs de la croissance des échanges intercontinentaux dans la seconde moitié du XIXe siècle. L’approvisionnement croissant du continent en céréales fut emblématique, mais l’essor des trafics alimentaires intercontinentaux concerna aussi la viande, les fruits frais et les produits laitiers[78]. » En matière de marché alimentaire, le Canada voit ainsi s’entrouvrir une porte européenne pour ses productions.

Le retard français dans des catégories de marchandises conséquentes

La désagrégation des données par catégories de marchandises permet de faire émerger plusieurs articles à propos desquels la France accuse un profond retard dans ses exportations vers le Canada. Pour dégager le sens de la faiblesse des échanges, plusieurs catégories de marchandises ont été sélectionnées pour 1913, année où les exportations françaises vers le Canada connaissent leur zénith. Le plus souvent, les articles originaires de France peinent à se hisser à plus de 1 % de la valeur totale des catégories de marchandises. C’est notamment le cas pour plusieurs tissus communément consommés qui forment pourtant près de 5 % des importations canadiennes (Tableau 1).

Tableau 1

Valeur des tissus français dans les importations du Canada (1913) (en pourcentage)

Le constat est plus alarmant pour ce qui concerne les objets manufacturés en métaux, bois et cuivre, pour les appareillages électriques et gaziers ou les automobiles, dont le commerce d’importation au Canada est dominé par les États-Unis et la Grande-Bretagne, voire par l’Allemagne.

En somme, parmi ces catégories de produits qui représentent à elles seules plus de 10 % des importations canadiennes, soit un marché de quelque 75 millions de dollars, la France ne parvient pas à écouler ses articles. Elle est alors largement devancée par la Grande-Bretagne, les États-Unis, voire par l’Empire fédéral allemand. Ce retard dans ces secteurs de vente permet alors de comprendre la faible part qu’occupent les marchandises françaises dans la valeur totale des importations du Canada.

Tableau 2

Valeur des produits industriels français dans les importations du Canada (1913) (en pourcentage)

La forte influence française dans des catégories de marchandises à la marge

Est-ce à dire que les produits français ne connaissent pas de véritables succès ? Bien au contraire, certains articles figurent en très bonne place parmi les importations du Canada, voire sont sans aucune réelle concurrence. Par un protocole scientifique similaire à celui qui vient d’être exprimé, 45 catégories de marchandises ont été sélectionnées au cours de la même année 1913. Cette fois, les articles de France figurent en très bonne place, à commencer par certains tissus et une foule de produits qu’il est possible de regrouper sous la dénomination d’« articles de Paris », à l’instar des brosses et peignes, des perles, des parfums, des rubans ou des articles pour fumeur. L’on remarquera tout particulièrement les peaux brutes qui forment à elles seules 12,5 % de la valeur totale des exportations françaises. (Tableau 3)

Les produits français figurent également en très bonne position dans plusieurs autres catégories de marchandises importées par le Canada, comme certains produits d’alimentation, composés chimiques ou produits de santé et d’hygiène.

Tableau 3

Valeur des tissus et des articles de Paris français dans les importations du Canada (1913) (en pourcentage)

Tableau 4

Valeur des produits d’alimentation, des composés chimiques et des produits de santé et d’hygiène français dans les importations du Canada (1913) (en pourcentage)

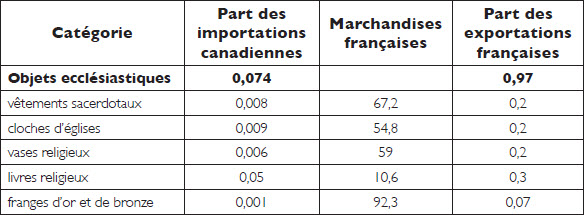

À la marge, mais assez symbolique, l’on notera également la primauté du savoir-faire français pour ce qui a trait aux objets ecclésiastiques. Ce phénomène peut s’expliquer par la confession anglicane de la Grande-Bretagne et par le succès des divers mouvements protestants aux États-Unis.

Tableau 5

Valeur des objets ecclésiastiques français dans les importations du Canada (1913) (en pourcentage)

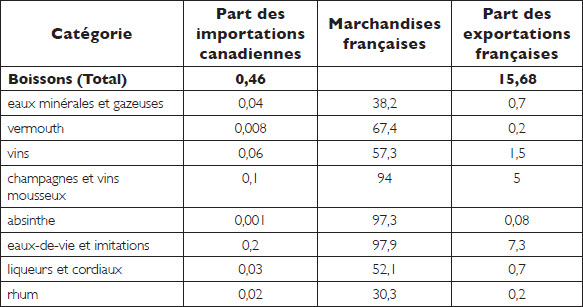

Enfin, la situation la plus flatteuse est incontestablement celle des boissons et en particulier des alcools, avec notamment 94 % des champagnes et vins mousseux et 97,9 % des eaux-de-vie importés par le Canada.

Il s’agit donc pour l’essentiel d’articles de luxe ou de semi-luxe, dans une double acception du terme : luxueux car onéreux ou non vital. Les exportations de marchandises de luxe françaises au Canada ne semblent toutefois pas se distinguer puisque la France s’en est depuis longtemps fait une force d’exportation, ce qu’a déjà souligné François Caron par exemple : « L’élément dynamique des exportations françaises est constitué par la vente à une clientèle riche, surtout anglo-saxonne, de produits de haute qualité, intégrant le plus souvent une part de façon importante[79]. » Notons toutefois qu’en ce début de siècle, les douanes canadiennes concluent à une baisse des importations de produits de luxe au profit des importations de produits de première nécessité[80].

Sauf qu’ici, bien que les catégories de marchandises évoquées forment 71,6 % de la valeur des exportations françaises, elles ne représentant qu’une faible part des importations canadiennes, soit 8,42 %. Contrôler une part de marché des alcools de plus de 90 % et qui forme plus de 15 % des exportations françaises ne masque ni ne comble le fait que ces produits ne représentent que 0,46 % des importations du Canada, un marché qui pâtit d’ailleurs largement des ligues de tempérance, surtout à l’approche de la Grande Guerre qui condamne l’industrie du Nord et de l’Est de la France. Ainsi, les produits français débarqués au Canada conservent une réelle importance ainsi que de nombreuses spécificités, mais ils ne concernent que des marchés situés à la marge.

Tableau 6

Valeur des eaux et alcools français dans les importations du Canada (1913) (en pourcentage)

Le marché des articles français

Reste alors à connaître le marché auquel les articles français prisés sont destinés. Dans l’état actuel de la recherche, il reste assez difficile d’apporter des réponses concrètes, ce qui amène dès lors une nouvelle voie de prospection.

Alors que les marchandises françaises très concurrentielles sont luxueuses, telles certaines soieries, les parfums, les fourrures, les alcools raffinés, les savons de Marseille ou les articles de Paris, il serait logique qu’elles soient avant tout destinées aux acheteurs ayant les moyens de les acquérir. Ainsi, le marché des articles français entrés au Canada semble réservé à la bourgeoisie. Pour le reste de la population, les articles à bas coût, tels ceux exportés par la Grande-Bretagne, les États-Unis ou l’Empire fédéral allemand semblent être tout naturellement privilégiés, ce qui par le volume des produits consommés provoque une mise à l’arrière-plan des marchandises et des capacités d’exportations françaises.

L’une des principales hypothèses concerne la corrélation qui pourrait exister entre les marchandises françaises et la communauté canadienne francophone. Les archives de l’entreprise Martell donnent de premiers éléments : bien que le réseau d’approvisionnement de la société de cognac soit anglophone, les grossistes montréalais destinataires des cargaisons sont quasiment tous francophones[81]. Une lettre de commande du 24 avril 1892 en est un bon exemple : si le grossiste montréalais destinataire des trente caisses de cognac est Hébert, Hudon et compagnie, francophone donc, le représentant John Hope est britannique, Liverpool ou Londres étant les ports de départ envisagés[82]. Parmi les autres grossistes francophones de Montréal on remarque Alexandre Orsali, Louis Boyer, Léandre et Charles Chaput, Arthur Robitaille, Joseph-Moïse Dufresne et son associé Jean-Baptiste Mongenais, les frères Aimé et Euclide Mathieu, mais aussi Narcisse Quintal, Alphonse Pigeon, François-Xavier Saint-Charles, Jean-Baptiste-Albert Martin ou encore Charles Lacaille. D’autres grossistes francophones sont de véritables notables montréalais et embrassent des carrières politiques enviées comme Joseph-Octave Villeneuve, maire de Montréal (1894-1896), député puis sénateur, ou Hormidas Laporte, président de la Chambre de commerce du District (1894-1896) et de l’Alliance nationale, maire de Montréal (1904-1906), puis président de la Banque provinciale du Canada.

Cet attrait pour le cognac s’observe aussi dans les bulletins de la Chambre de commerce française de Montréal qui expliquent que les Canadiens français sont attirés par les vins et eaux-de-vie européens et surtout français, quand les anglophones sont pour leur part assez friands des whiskies britanniques et canadiens, bien moins chers à l’achat et à la production[83].

Conclusion

L’insignifiance prêtée aux importations françaises du Canada paraît ainsi exagérée : bien qu’elles soient faibles d’un point de vue global, elles se placent tout de même au quatrième, voire au troisième rang de l’ensemble du commerce d’import du Dominion. La faiblesse des échanges ne s’explique pas seulement par un défaut entrepreneurial des hommes d’affaires français, mais aussi par une conjoncture politique et commerciale assez défavorable qu’ils ne peuvent que subir. Mais les articles français peuvent aussi être prépondérants, surtout dans le domaine du luxe destiné à la bourgeoisie, ce qui leur confère dès lors une certaine coloration socioculturelle. L’attrait des Canadiens francophones pour ces produits luxueux n’est toutefois en rien une spécificité puisque le bon goût à la française est déjà célébré dans de nombreux pays. Par l’étude des papiers d’entreprises aujourd’hui conservés au Musée McCord ainsi qu’à Bibliothèque et Archives nationales du Québec, il conviendra néanmoins de confirmer ou d’infirmer ces affinités entre les marchandises françaises de qualité et les consommations des Canadiens francophones ainsi que la place du port de Montréal comme principal débarcadère. De même, une étude approfondie des archives privées de l’entreprise Martell et d’autres sociétés françaises spécialisées dans les textiles et les articles de Paris permettra sans nul doute d’enrichir notre compréhension des relations économiques franco-canadiennes.

Comment toutefois expliquer cette relative faiblesse des échanges entre la France et le Canada quand, des deux côtés de l’océan, des groupes de pression, des hommes politiques et des écrivains évoquent continuellement la solidité des liens qui devraient unir Français et Canadiens ? Lors des négociations des traités bilatéraux, l’objectif du Dominion est d’acquérir la plus large autonomie possible en matière de politique et de commerce, quitte à distendre ses relations avec la France. L’objectif de la France est beaucoup plus vague car elle est avant tout soucieuse de ne pas froisser l’Empire britannique, premier partenaire de son commerce, et de contrecarrer l’expansion économique de l’Empire fédéral allemand. C’est ce qui explique d’ailleurs pourquoi, malgré les sympathies qu’il inspire, le Canada n’échappe pas à la dure loi du protectionnisme français et qu’aucune véritable concession n’est faite à un pays perdu devenu majoritairement anglophone.

Parties annexes

Note biographique

Brice Martinetti est postdoctorant de l’Institut des Amériques et membre du Centre de Recherches en Histoire Internationale et Atlantique de l’Université de La Rochelle et du Laboratoire d’Histoire et de Patrimoine de l’Université du Québec à Montréal. Spécialisé en histoire économique et sociale, Brice Martinetti s’intéresse aux milieux d’affaires, à l’histoire urbaine, à la culture matérielle et aux échanges transatlantiques. Boursier du programme Montréal, plaque tournante des échanges, son projet de recherche postdoctoral dirigé par Paul-André Linteau s’intitule « De la France à Montréal : les trajectoires des marchandises (1850-1914) ». Il vise à dresser le portrait-type des marchandises passées de la France à Montréal, à contribuer à replacer la métropole québécoise dans son rôle d’interface d’échanges ainsi qu’à mieux comprendre les mécanismes et les enjeux socio-économiques, culturels et politiques qui gravitent autour de ce commerce.

Notes

-

[1]

Paris-Canada, 1er avril 1905, 1.

-

[2]

Cet article est en relation avec notre sujet de postdoctorat intitulé « De la France à Montréal : les trajectoires des marchandises (1850-1914) », encadré par Paul-André Linteau de l’Université du Québec à Montréal et Didier Poton de l’Université de La Rochelle, dans le cadre du programme de recherches sur « Montréal, plaque tournante des échanges : histoire, patrimoine, devenir », dirigé par Joanne Burgess.

-

[3]

L’on notera plus particulièrement l’impact de son ouvrage Le Canada, les deux races. À ce sujet, voir : Gérard Fabre, « Un Français “conquis” : André Siegfried face à Wilfrid Laurier », dans Yvan Lamonde et Didier Poton, dir., La Capricieuse (1855) : poupe et proue. Les relations France-Québec (1760-1914) (Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2006), 343-360.

-

[4]

Au sujet de l’immigration française au Canada, un programme de recherches international dirigé par Paul-André Linteau (UQAM), Yves Frenette (Université d’Ottawa), Françoise Le Jeune (Université de Nantes) et Didier Poton (Université de La Rochelle) est actuellement voué à son étude : « Les immigrants français au Canada à l’époque de la Grande migration transatlantique (1870-1914) ». Les actes du colloque éponyme tenu à Nantes en mars 2011 sont accessibles dans le numéro 3 (2012) de la revue en ligne de l’Université de Nantes : www.ecrini.univ-nantes.fr/35354114/0/fiche_pagelibre/&RH=1332493528973.

-

[5]

Se reporter notamment à : Donald G. Creighton, The Commercial Empire of the St. Lawrence 1760-1850 (Toronto, Ryerson Press, 1937), 441 p.

-

[6]

Jean-Guy Latulippe, « Le traité de réciprocité 1854-1866 », L’Actualité politique, 52, 4 (1976) : 432-458 ; Donald C. Masters, The Reciprocity Treaty of 1854 (Toronto, McClelland and Stewart, 1963), 190 p.

-

[7]

Le conflit de la mer de Béring est lié à la chasse aux phoques pratiquée par les Canadiens près des îles Pribilof, acquises de la Russie par les États-Unis en 1867. En Alaska, pendant la ruée vers l’or du Klondike, les États-Uniens revendiquent le contrôle des fjords du nord de la Colombie-Britannique. Ces querelles font l’objet d’articles récurrents dans différents journaux des deux pays, relayés par les bulletins des Chambres de commerce et la revue Paris-Canada.

-

[8]

Jean Hamelin et Yves Roby, Histoire économique du Québec 1851-1896 (Montréal, Fides, 1971), 362.

-

[9]

Alors qu’en 1873, 53,7 % des importations canadiennes proviennent de Grande-Bretagne contre 37,4 % pour les États-Unis, elles sont respectivement de 20,4 % contre 63 % en 1914.

-

[10]

J. Hamelin et Y. Roby, Histoire économique du Québec…, op. cit., 356-357.

-

[11]

Administration, puis Direction générale des Douanes, Tableau général du commerce extérieur de la France avec ses colonies et les puissances étrangères, devenu Tableau général du commerce et de la navigation (Paris, Imprimerie Royale, puis Imprimerie nationale, 1827-1928).

-

[12]

Avant cette date, le volume des marchandises françaises envoyées au Canada est confondu avec celui des marchandises destinées à l’ensemble des colonies anglaises d’Amérique, Antilles comprises.

-

[13]

Tableau général du commerce et de la navigation, tome 1, 1912, 4.

-

[14]

Pierre Dufour et Jean Hamelin, « Mercier, Honoré », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 12 (Québec et Toronto, Les Presses de l’Université Laval/University of Toronto Press), 2003. [www.biographi.ca/fr/bio/mercier_honore_12F.html].

-

[15]

Dominique Barjot, Histoire économique de la France au XIXe siècle (Paris, Nathan, 1995), 280-281.

-

[16]

Afin d’alimenter cette étude, 255 bulletins de la Chambre de commerce française à Montréal (1893-1914) ainsi que 189 bulletins de la Chambre de commerce du district (1899-1914) ont été analysés.

-

[17]

Documents de la Session, 30-64 Victoria ; 1-9 Edouard VII ; 1-5 George V, VII-L, 1867-1914.

-

[18]

C’est notamment le cas de l’Annuaire Statistique du Canada (Ottawa, Imprimerie de l’État).

-

[19]

Bruno Marnot, « Les relations commerciales entre la France et l’Amérique du Nord au XIXe siècle », dans Y. Lamonde et D. Poton, dir., La Capricieuse (1855)…, op. cit., 14.

-

[20]

Se référer également à la brochure écrite par Michel Laglenne, conseiller du Commerce extérieur : La Rivalité commerciale de la France et de l’Allemagne au Canada (Paris, La Canadienne, 1913) 34 p.

-

[21]

Bulletin mensuel publié par la Chambre de commerce française de Montréal, 42 (janvier 1897), 11-12.

-

[22]

Voir à ce sujet : Tangi Villerbu, Les milieux d’affaires francophones de Montréal face à la Première Guerre mondiale, mémoire de maîtrise (histoire), Universités de Montréal et de Rennes 2, 1996, 94-100.

-

[23]

L’Allemagne décide d’appliquer aux articles canadiens son tarif maximum puisqu’elle ne bénéficiait plus du tarif préférentiel de 1898 pour ses propres marchandises.

-

[24]

« Leurs qualités de ténacité et d’habileté souple n’ont pas tardé à faire leurs preuves, ici comme ailleurs. Ils consentent tous les crédits qui leur sont demandés ; ils ne craignent pas de vendre leur marchandises à perte, afin de la faire connaître, assurés qu’ils sont que l’avenir compensera et au-delà ce sacrifice de début », Bulletin mensuel de la Chambre de commerce française de Montréal, 1911. Numéro spécial : Le Canada et la France 1886-1911, 139.

-

[25]

Sur la période 1901-1914, la part des marchandises françaises dans le volume global d’importation du Canada passe de 2,8 à 2,2 %.

-

[26]

Documents de la Session, 62 Victoria, XXXIII,4 (1899), 372-390 ; 530-554.

-

[27]

Bulletin mensuel publié par la Chambre de commerce française de Montréal, 31 (février 1896), 3.

-

[28]

Bulletin mensuel publié par la Chambre de commerce française de Montréal, 42 (janvier 1897), 6.

-

[29]

Bulletin mensuel publié par la Chambre de commerce française de Montréal, 152 (janvier 1906), 42.

-

[30]

Ibid.

-

[31]

Bulletin mensuel publié par la Chambre de commerce française de Montréal, 214 (janvier 1911), 84.

-

[32]

Bulletin mensuel publié par la Chambre de commerce française de Montréal, 3 (janvier 1893), 2.

-

[33]

Archives Départementales de la Charente-Maritime 17 (France), 41 ETP 937, Série K, 28 novembre 1899.

-

[34]

Bulletin mensuel publié par la Chambre de commerce française de Montréal, 29 (janvier 1895), 5.

-

[35]

D’évidence, l’analyse approfondie des archives des consulats des États-Unis à Cognac et à La Rochelle pourrait prochainement offrir une vision complémentaire des freins aux exportations d’eaux-de-vie françaises en Amérique du Nord.

-

[36]

Sur la question du commissariat canadien en France et de la revue Paris-Canada, voir : Philippe Garneau, Les relations entre la France et le Canada à la fin du XIXe siècle : la revue Paris-Canada (1884-1909), mémoire de maîtrise (histoire), Université du Québec à Montréal, 2008, 130 p.

-

[37]

Le 27 mai 1886, Georges Dubail, consul général de France à Québec, prend l’initiative de réunir l’élite commerçante et industrielle française de l’Est du Canada. Avec le soutien d’Honoré Beaugrand, maire de Montréal, et de Joseph-Adolphe Chapleau, ex-premier ministre provincial, le consul général tente de sensibiliser les hommes d’affaires français aux avantages qu’ils pourraient retirer de la création d’une organisation représentant leurs intérêts. Un mois plus tard, le 27 juin, une seconde réunion aboutit à la création de la Chambre de commerce française de Montréal, dont le dessein est de recueillir et d’échanger tous les renseignements propres à développer les rapports commerciaux, industriels et financiers entre la France et le Dominion.

-

[38]

C’est à la fin 1858 que le gouvernement impérial de Napoléon III crée le Consulat général de France à Québec. Après le décès du premier consul général Blancheton avant qu’il ne rejoigne son poste, Charles-Philippe Gauldrée-Boileau est nommé le 23 juin 1859. En 1894, le Consulat général de France est transféré de Québec à Montréal en vue d’un rapprochement avec les milieux d’affaires anglophones. La nomination d’Alfred Kleczkowski la même année permet au Consulat général de retrouver un homme à la hauteur de ce qu’a pu être Gauldrée-Boileau, brillant par son haut sens de la diplomatie et sachant se faire apprécier des anglophones comme des francophones, des républicains comme des cléricaux. Au sujet du Consulat général, se reporter à la grande synthèse de Pierre Savard : Le Consulat général de France à Québec et à Montréal de 1859 à 1914 (Québec, Les Presses de l’Université Laval, 1970), 133 p.

-

[39]

Bulletin mensuel publié par la Chambre de commerce française de Montréal, 3 (octobre 1893), 3.

-

[40]

Ibid.

-

[41]

En janvier 1897, la Chambre de commerce française de Montréal explique que « les bonnes eaux-de-vie pures des Charentes ne sont plus aussi demandées. On va au bon marché. » Bulletin mensuel publié par la Chambre de commerce française de Montréal, 42, janvier 1897, 6.

-

[42]

Bulletin mensuel publié par la Chambre de commerce française de Montréal, 5 (décembre 1893), 3.

-

[43]

Ibid.

-

[44]

« Bon nombre de nos industriels français prétendent qu’au lieu d’envoyer des représentants, ils ont avantage à traiter avec les gros commissionnaires anglais, allemands ou américains […]. Cette manière de procéder est un non-sens. Elle peut avoir même pour l’avenir de notre industrie nationale des effets désastreux : car le jour où ce commissionnaire, anglais ou allemand trouvera un article de fabrication nationale plus avantageux que l’article français, il aura soin de taire le fait et lorsque l’industriel français l’apprendra il sera souvent trop tard. » Bulletin mensuel publié par la Chambre de commerce française de Montréal, 14 (septembre 1894), 7.

-

[45]

Bulletin mensuel publié par la Chambre de commerce française de Montréal, 1 (août 1893), 1.

-

[46]

Sur les encouragements et découragements des consuls généraux quant à l’immigration française au Canada, voir notamment : Brice Martinetti, « Contre l’immigration française au Canada ? L’alliance du Consulat général et de la Chambre de commerce française à Montréal (1893-1914) », E-Crini, 3 (2011), 18 p. ; [www.ecrini.univ-nantes.fr/35354114/0/fiche_pagelibre/&RH=1332493528973].

-

[47]

J. Hamelin et Y. Roby, Histoire économique du Québec…, op. cit., 349-350.

-

[48]

Ibid., 350.

-

[49]

L’entreprise Martell a conservé dans ses locaux quelque 5 km linéaires d’archives, dont de nombreux documents touchant son commerce avec le Canada. Sans références archivistiques précises car non cotés, environ 2300 documents, principalement des correspondances, ont été numérisés par nos soins pour la période 1850-1914. Ce dépouillement exhaustif permettra bientôt de retracer les circuits empruntés par les cargaisons de cognac jusqu’à Montréal ainsi que leur consommation.

-

[50]

D’autres grandes entreprises françaises qui exportent vers l’Amérique du Nord mériteront d’être pareillement interrogées dans leur relation au Canada. L’étude de la célèbre maison d’orfèvrerie Christofle livre à ce propos bien peu d’informations : Marc de Ferrière le Vayer, Christofle, deux siècles d’aventure industrielle, 1793-1993, (Paris, Le Monde Éditions, 1995), 274, 371.

-

[51]

Louis M. Cullen, Le commerce des eaux-de-vie sous l’Ancien Régime. Une spécialisation régionale charentaise (Paris, Le Croît Vif, 2002), 215.

-

[52]

Ibid., 259-260.

-

[53]

Monique Le Tac, Naissance d’une dynastie du cognac. Richard Hennessy, 1727-1800 (Saintes, Le Croît vif, 2008), 183 p.

-

[54]

Paul-André Linteau, René Durocher et Jean-Claude Robert, Histoire du Québec contemporain. Vol. 1 : De la Confédération à la crise (1867-1929) (Montréal, Boréal, 1994), 90.

-

[55]

Craig Brown, dir., Histoire générale du Canada (Montréal, Boréal, 1990), 406.

-

[56]

P.-A. Linteau, R. Durocher et J.-C. Robert, Histoire du Québec contemporain…, op. cit., 91.

-

[57]

Philippe Prévost, La France et le Canada. D’une après-guerre à l’autre (1918-1944) (Saint-Boniface, Les Éditions du Blé, 1994), 21.

-

[58]

Pierre Savard, « Les Canadiens français vus par les Consuls de France à Québec et à Montréal de 1859 à 1900 », Revue d’histoire de l’Amérique française, 21,2 (1967), 218.

-

[59]

Au sujet des conséquences de la Convention de 1893, voir le rapport de Georges Balcer, consul de France à Trois-Rivières : Les Rapports commerciaux entre le Canada et la France avant et après la convention de 1893, 1898, 19 p. ; Disponible aux AD 17 (France), 41 ETP 419, série F.

-

[60]

Bulletin mensuel publié par la Chambre de commerce française de Montréal, 174 (janvier 1910), 5-13.

-

[61]

Robert A. Shields, « The Canadian Treaty Negociations with France : a Study in Imperial Relations 1878-1883 », Bulletin of the Institute of Historical Research, 101 (mai 1967), 187-188.

-

[62]

Robert A. Shields, « Sir Charles Tupper and the Franco-Canadian Treaty of 1895 : A Study of Imperial Relations », The Canadian Historical Review, XLIX (mars 1968), 7.

-

[63]

Didier Poton et François Souty, « Les relations commerciales franco-canadiennes : de la culture à l’économie (1763-2008) », dans Serge Joyal et Paul-André Linteau, dir., France-Canada-Québec. 400 ans de relations d’exception (Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2008), 193.

-

[64]

« Il n’est pas contestable que beaucoup de produits français pénètrent au Canada par la voie des États-Unis et sont dirigés sur Montréal ou Toronto par des agents qui les détiennent en entrepôt à New York. Ce serait le cas, notamment, pour les tissus d’ameublement, les dentelles, les velours, les rubans, les soieries, peluches, etc. » Bulletin mensuel publié par la Chambre de commerce française de Montréal, 42, janvier 1897, 6.

-

[65]

Bernard Pénisson, « L’émigration française au Canada (1882-1929) », dans Nicole Fouché, dir., L’Émigration française : études de cas : Algérie, Canada, États-Unis, Série internationale 24 (Paris, Publications de la Sorbonne, 1985), 77.

-

[66]

Sur la volonté rochelaise de renouer avec son passé canadien, voir : Christophe Bertaud, « Les efforts du port de La Rochelle pour être tête de ligne des échanges commerciaux entre la France et le Canada (1885-1910) », dans Mickaël Augeron et Dominique Guillemet, dir., Champlain ou les portes du Nouveau Monde, cinq siècles d’échanges entre le Centre-Ouest français et l’Amérique du Nord (La Crèche, Geste, 2004), 281-285.

-

[67]

L’arrivée du navire Olbia est une véritable fête pour la communauté française de Montréal. À ce sujet, voir les articles du journal La Presse ainsi que les développements parus dans le Bulletin mensuel publié par la Chambre de commerce française de Montréal, 2 (septembre 1893), 6-8.

-

[68]

B. Pénisson, « L’émigration française au Canada… », loc. cit., 77.

-

[69]

Ibid., 79-80.

-

[70]

Bulletin mensuel publié par la Chambre de commerce française de Montréal, 160 (novembre 1906), 144.

-

[71]

B. Pénisson, « L’émigration française au Canada… », loc. cit., 81.

-

[72]

Les Documents de la Session ne permettent pas de poursuivre les statistiques jusqu’en 1914.

-

[73]

J. Hamelin et Y. Roby, Histoire économique du Québec…, op. cit., 356.

-

[74]

Documents de la Session, 60 Victoria - 5 George V, XXXI-L (1897-1915).

-

[75]

J. Hamelin et Y. Roby, Histoire économique du Québec…, op. cit., 359.

-

[76]

Plusieurs ouvrages de synthèse bien connus permettent d’aborder cette question. L’on se référera notamment à : D. Barjot, Histoire économique…, op. cit. ; Louis Bergeron, L’industrialisation de la France au XIXe siècle (Paris, Hatier, 1979) 79 p. ; François Caron, Histoire économique de la France, XIXe-XXe siècles (Paris, Armand Colin, 1995), 452 p. ; Maurice Lévy-Leboyer et François Bourguignon, L’économie française au XIXe siècle, analyse macro-économique (Paris, Economica, 1985), 362 p.

-

[77]

F. Caron, Histoire économique…, op. cit., 35-42.

-

[78]

Brunot Marnot, Les grands ports de commerce français et la mondialisation au XIXe siècle (Paris, Presses universitaires Paris Sorbonne, 2011), 36.

-

[79]

F. Caron, Histoire économique…, op. cit., 96.

-

[80]

Bulletin mensuel publié par la Chambre de commerce française de Montréal, 252 (août 1914), 102.

-

[81]

Archives privées de l’entreprise Martell (Cognac, France), sans cotes, Correspondances et commandes reçues par les agents de Montréal (1850-1914).

-

[82]

Archives privées de l’entreprise Martell (Cognac, France), sans cotes, Commande de John Hope à l’entreprise Martell (24/04/1892).

-

[83]

Cette préférence est expliquée à de nombreuses reprises et notamment dès l’année 1894. Bulletin mensuel publié par la Chambre de commerce française de Montréal, 11 (juin 1894), 3.

Liste des figures

Graphique 1

Valeur des exportations de la Grande-Bretagne et des États-Unis au Canada (1873-1914) (en dollars)

Graphique 2

Valeur du commerce spécial de la France avec le Canada (1892-1914) (en dollars)

Graphique 3

Valeur du commerce spécial de la France avec le Canada (1892-1914) et de l’ensemble des marchandises françaises entrées au Canada (1873-1914) (en dollars)

Graphique 4

Valeur des marchandises françaises et allemandes entrées au Canada (1873-1914) (en dollars)

Graphique 5

Provinces d’arrivée des marchandises françaises au Canada (1870-1900) (en dollars)

Liste des tableaux

Tableau 1

Valeur des tissus français dans les importations du Canada (1913) (en pourcentage)

Tableau 2

Valeur des produits industriels français dans les importations du Canada (1913) (en pourcentage)

Tableau 3

Valeur des tissus et des articles de Paris français dans les importations du Canada (1913) (en pourcentage)

Tableau 4

Valeur des produits d’alimentation, des composés chimiques et des produits de santé et d’hygiène français dans les importations du Canada (1913) (en pourcentage)

Tableau 5

Valeur des objets ecclésiastiques français dans les importations du Canada (1913) (en pourcentage)

Tableau 6

Valeur des eaux et alcools français dans les importations du Canada (1913) (en pourcentage)