Résumés

Résumé

Cet article explore le potentiel des collections ethnographiques inuit pour la recherche archéologique collaborative. Nous présentons une étude réalisée au Musée McCord à Montréal, où des groupes d’aînés inuit ont été invités à partager leurs connaissances à propos d’objets inuit du quotidien, collectés durant la première moitié du XXe siècle au Canada. Cette recherche visait à mieux comprendre les significations sociales de l’équipement de chasse, des outils pour la préparation des peaux et la confection de vêtements, des ustensiles domestiques et des divers objets personnels (couteaux, peignes et ornements) chez les Inuit au début du siècle dernier, afin d’aider les analyses archéologiques d’objets thuléens analogues. Plus particulièrement, nous exposons la méthodologie de ces ateliers au Musée McCord où les participants étaient invités à manipuler librement les objets et expliquons comment ces interactions ont joué un rôle dans les processus de remémoration et de partage des savoirs. Nous concluons en présentant quelques résultats des analyses archéologiques qui ont suivi ces ateliers, ainsi qu’une discussion sur notre vision de la collaboration entre les Inuit, les institutions muséales et les archéologues.

Abstract

This article explores the potential for Inuit ethnographic collections to contribute to collaborative archaeology. It presents a study, conducted at the McCord Museum in Montreal, in which groups of Inuit elders were invited to share their knowledge about objects of everyday life that had been collected among Inuit in Canada during the first half of the 20th century. The aim was to better understand the social meanings of the hunting equipment, sewing tools, household utensils, and various other personal items (knives, combs, and ornaments) during this period, in order to assist archaeological analyses of analogical Thule artefacts. In this article, the focus is on the methodology of the McCord Museum workshops, whereby participants were invited to handle the objects without constraint, and on how these interactions contributed to the process of remembering and sharing knowledge. The article concludes with some results of the archaeological analyses inspired by these museum workshops and discusses future prospects for collaboration between Inuit, museum institutions, and archaeologists.

Corps de l’article

Introduction

Cet article porte sur les collections d’objets ethnographiques inuit redécouvertes avec des aînés, et leur rôle dans le développement de pratiques collaboratives en archéologie. Nous présentons les résultats d’une recherche[1] où des aînés inuit ont contribué à l’avancement des connaissances sur leurs ancêtres thuléens grâce à des ateliers autour de collections ethnographiques du Musée McCord à Montréal. Nous nous attarderons sur la méthodologie de cette étude, plus précisément sur l’interaction physique entre les participants et les objets, et sur le rôle de celle-ci dans les processus de remémoration et de partage des savoirs. Nous analyserons la valeur de cette méthode pour le développement d’une approche collaborative, c’est-à-dire les bénéfices réciproques qu’elle a engendrés pour les participants, les institutions culturelles impliquées et la recherche archéologique.

L’archéologie collaborative[2] est une pratique née de l’épistémologie postcoloniale (p. ex., Bhabha 1994; Fanon 1952, 1961; Said 1978; Spivak 1988) et de mouvements autochtones de droits civiques, notamment en lien avec le patrimoine culturel et l’éthique de la recherche (Bell et Paterson 2009; Brown 2003; Nagy 2011; Nicholas and Bannister 2004; Task Force on Museums and First Peoples 1992). Le courant de pensée postcoloniale aborde les relations inégales de pouvoir entre colonisateurs et colonisés, leurs fondements idéologiques et historiques, et leurs effets qui subsistent encore de nos jours. Il a pour finalité, entre autres, de décoloniser diverses pratiques sociales, politiques et académiques afin d’inverser ces relations de pouvoir (p. ex., Smith 1999). Une perspective postcoloniale en archéologie (Gosden 2001; Liebmann 2008) permet de porter un nouveau regard sur des épisodes coloniaux, en venant compléter les sources historiques écrites trop souvent biaisées car produites par des instances en position d’autorité (p. ex., Deetz 1996[1977]; Loren 2008). De plus, le postcolonialisme nous permet de mettre en lumière la nature coloniale de l’archéologie dans certaines régions du monde, d’une façon autoréflexive et constructive[3]. Finalement, et c’est ce dont il sera question ici, une approche postcoloniale en archéologie permet de développer de nouvelles pratiques où l’on donne la parole aux descendants des premiers peuples et aux communautés culturellement et traditionnellement associées aux vestiges archéologiques.

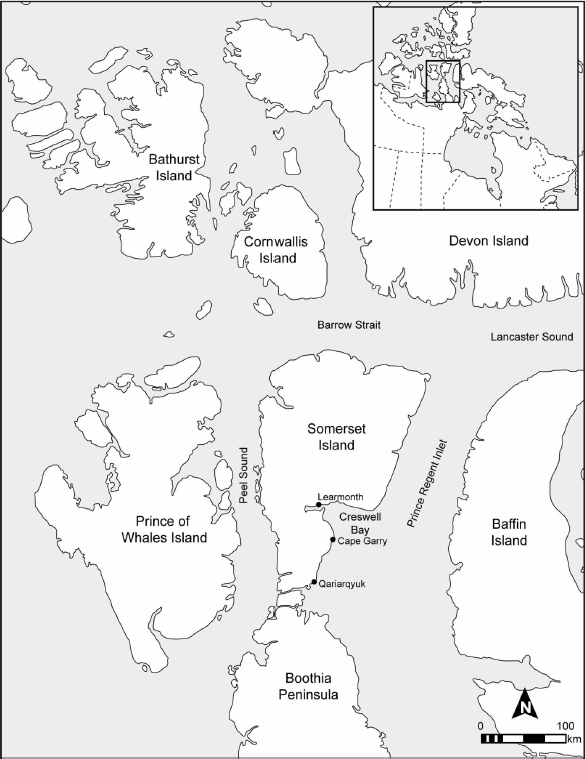

Notre approche collaborative se situe essentiellement dans l’interprétation des collections archéologiques provenant de l’Arctique canadien, éclairée par les perspectives de descendants directs des communautés à l’étude. Nos données archéologiques proviennent de l’île Somerset au Nunavut. Il s’agit d’artefacts issus de trois sites thuléens datant de 1250-1400 de notre ère: Qariaraqyuk (PaJs-2) (Whitridge 1999), Cape Garry (PcJq-5) et Learmonth (PeJr-1) (McCartney 1979; Taylor et McGhee 1979) (Figure 1). Ces trois sites contiennent essentiellement des vestiges d’habitations hivernales (semi-souterraines) ayant accueilli des familles pour qui une bonne partie de la vie sociale et économique était consacrée à la chasse à la baleine boréale (Balaena mysticetus). Ces sites contiennent également des habitations spécialisées où les hommes fabriquaient et réparaient leur équipement de chasse et où se déroulaient les rituels et cérémonies entourant cette activité. De ces sites archéologiques, nous étudions certaines pièces d’équipement de chasse, les couteaux des hommes, l’outillage féminin pour le traitement des peaux, la couture et la cuisine, ainsi que les ornements personnels afin de mieux comprendre les identités personnelles et sociales de leurs propriétaires, leurs relations familiales et leurs rapports socioéconomiques.

La consultation avec les descendants directs des Thuléens[4], c’est-à-dire les Inuit du Canada, s’impose ici comme méthode privilégiée dans cette investigation. Cette méthodologie prend racine dans l’analogie ethnographique, et plus particulièrement l’approche historique directe. Cette pratique vise à utiliser les données ethnographiques portant sur les peuples historiquement et culturellement liés aux communautés visées par les recherches archéologiques afin de générer des hypothèses de recherche et orienter les interprétations (Lyman et O’Brian 2001; Stahl 1993). L’analogie ethnographique est une pratique courante en archéologie des Thuléens, grâce notamment au laps de temps relativement court séparant les Thuléens des Inuit contemporains, ainsi qu’aux nombreuses correspondances culturelles entre eux. La riche littérature ethnographique portant sur les Inuit de l’Amérique du Nord contribue à faire de cette pratique une méthode de travail productive en archéologie dans l’Arctique canadien (p. ex., Savelle 2002; Savelle et Wenzel 2003; voir aussi Friesen 2001 pour une discussion sur l’analogie avec les Dorsétiens). De nombreux ouvrages (voir Damas 1984) traitent extensivement des relations et dynamiques socioculturelles chez les Inuit à travers l’Amérique du Nord aux XIXe et XXe siècles, ce qui contribue largement à formuler par analogie des hypothèses de recherche et orienter les interprétations pour leurs ancêtres thuléens.

Toutefois, les évidences matérielles de la vie sociale des Inuit n’ont pas toujours été dans la mire des ethnographes de l’époque, les questions autour des artefacts relevant plus souvent qu’autrement du domaine de l’archéologie. C’est donc pour combler cette lacune que nous avons mis sur pied un programme de recherche orienté précisément sur les rôles qu’ont pu avoir joué les objets du quotidien dans les relations sociales des Inuit durant la première moitié du XXe siècle.

Figure 1

Les sites Qariaraqyuk (PaJs-2), Cape Garry (PcJq-5) et Learmonth (PeJr-1) (Nunavut, Canada).

Nous avons tout d’abord étudié extensivement les archives d’histoire orale de l’Inullariit Elders Society d’Igloolik. Cette banque de données comporte plus de 500 entrevues portant sur les modes de vie et traditions du début du XXe siècle. Elles ont été effectuées, transcrites en inuktitut et traduites en anglais par des Inuit dans les années 1980 et 1990. En créant cette base de données, l’un des objectifs principaux de l’Inullariit Elders Society était d’inviter les chercheurs de toutes disciplines qui s’intéressent au Nord et aux Inuit à prendre connaissance des savoirs ancestraux des aînés et à les utiliser pour leurs travaux. Nous avons vu dans cette initiative une invitation formelle de leur part à inclure leurs voix dans nos recherches. Les récits que nous y avons consultés font systématiquement mention des aspects matériels de leur vie sociale dans le passé: comment les personnes devenaient adultes et prenaient leur place dans la communauté à travers l’apprentissage de savoir-faire techniques; comment ils maintenaient l’harmonie sociale dans leurs familles et communautés en partageant leurs possessions; comment le style des objets, leurs techniques de fabrication et leur utilisation reflétaient les traditions familiales et/ou communautaires; les différentes valeurs accordées aux objets et matériaux; comment certaines personnes développaient leurs sens du leadership et gagnaient en statut social à travers certains savoir-faire et la possession/usage d’items valorisés. Cette première étape de notre recherche a généré une liste d’objets du quotidien qui autrefois jouaient ces rôles prépondérants dans la vie sociale des Inuit. Il s’agit d’objets impliqués dans les activités principales des femmes et des hommes inuit, c’est-à-dire la chasse, le traitement des peaux, la couture et la préparation de la nourriture.

Pour valider et compléter ces informations, nous avons organisé des entrevues de groupes avec des aînés inuit autour d’objets ethnographiques correspondant à ces activités, afin de pousser plus loin les thèmes de la vie sociale qui y sont rattachés. Ces ateliers ont été développés en partenariat avec l’Institut culturel Avataq[5], le Musée McCord[6] et le Module du Nord Québécois (MNQ)[7]. Outre la recherche archéologique, l’objectif des ateliers était de développer la collaboration entre deux institutions culturelles inuit et non inuit, tout en participant au support social des Inuit du Nunavik en visite médicale à Montréal. Ce partenariat a contribué à renforcer les relations de travail entre l’Institut culturel Avataq et le Musée McCord dans une optique de documentation des collections, de préservation et de promotion des connaissances des aînés tant pour les Nunavimmiut que pour le grand public[8]. De plus, nos ateliers on été conceptualisés en fonction du programme de support social du MNQ afin de répondre aux besoins socioculturels des patients, et en tenant compte de nombreuses variables et contraintes entourant leur séjour, telles que les horaires des rendez-vous médicaux, l’état de santé des participants, leur mobilité réduite, leur transport et leur confort durant les ateliers.

Bien que notre recherche ne s’inscrive pas telle quelle dans la discipline muséologique, notre méthodologie en fait usage et il importe de mentionner au passage les types d’approches qui ont guidé la nôtre. Nous nous sommes inspirée principalement des travaux de Fienup-Riordan (1998, 2005), Lincoln (2010) et Kunuk et Dean (2006) avec, respectivement, des aînés yupiit, inupiat et inuit qui avaient été invités à documenter des collections ethnographiques dans des institutions muséales hors de leurs communautés. Ces initiatives visaient à offrir la possibilité aux aînés d’accéder à des éléments importants de leur patrimoine culturel et de partager avec les conservateurs leurs connaissances et expériences autour de tels objets. Ces savoirs actualisés et réaffirmés à travers les collections muséales ont par la suite été rapatriés dans les communautés, afin d’être transmis aux jeunes et aux générations futures. Ce type de collaboration constitue aussi une forme de décolonisation des pratiques muséologiques (Dubuc et Turgeon 2004). De plus, les impacts de cette reprise de contrôle sur les collections muséales au niveau du bien-être et de la santé des Autochtones commencent à être documentés (Arigho 2008; Chatterjee et al. 2009; Hallam and Hockey 2001; Harris and Sorensen 2010; Lyons 2002; Peers 2013) et nos ateliers au Musée McCord contribuent à l’avancement de ces connaissances (Gadoua 2011).

De telles collaborations entre membres de communautés autochtones et institutions muséales doivent leur succès notamment à l’accès privilégié aux objets patrimoniaux octroyé aux participants. La possibilité de toucher et de manipuler des collections muséales n’est généralement pas offerte au public, pour des raisons de sécurité et de conservation. La collaboration des musées avec des membres des communautés culturellement associées aux collections est à même de faire évoluer ces pratiques vers une plus grande flexibilité des conventions régissant la conservation, et ce, pour le bénéfice des communautés et des musées (Classen and Howes 2006). Dans ce qui suit, nous présenterons notre étude de cas au Musée McCord, en nous penchant précisément sur le rôle du toucher et le fait de permettre aux visiteurs de manipuler les objets à leur guise dans le bon déroulement des ateliers, tant du point de vue de l’expérience des participants que de la productivité des discussions (documentation des collections et recherche archéologique).

Méthodologie des ateliers

Nous avons réalisé 11 ateliers avec 85 participants, dont 60 femmes et 25 hommes. Les participants ont été recrutés parmi les Comités culturels locaux de l’Institut culturel Avataq et les patients du MNQ. La surreprésentation des femmes dans nos ateliers est tout d’abord le reflet de leur prépondérance à l’intérieur des comités d’Avataq. En ce qui a trait aux patients, nous n’avions pas de contrôle démographique quant à leur recrutement, hormis leur catégorie d’âge. Nous étions à la recherche de gens ayant vécu une partie de leur vie sur le territoire avant l’établissement de villages permanents au Nunavik dans les années 1950, donc des gens de plus de 60 ans. Une affiche invitant des aînés avait été placée sur les babillards à la résidence principale des patients du MNQ (Figure 2). Dans quelques cas, les aînés du MNQ sont venus accompagnés de membres de leur famille, souvent plus jeunes, qui ont pris part aux discussions et qui sont inclus dans le nombre total de participants. Les groupes de discussion, comptant en moyenne de 4 à 8 personnes, ont eu lieu dans un salon privé du musée et ont été filmés en entier.

Les objets utilisés lors de ces ateliers avaient été recueillis pendant la première moitié du XXe siècle et provenaient du Nunavik, du Nunavut, des Territoires du Nord-Ouest et de l’Alaska. Pour chaque atelier, nous avons sélectionné une cinquantaine d’objets correspondant aux catégories évoquées dans les archives d’histoire orale d’Igloolik: équipement de chasse, outils pour le travail des peaux et la confection de vêtements (couteaux de femmes [uluit], grattoirs et équipement pour la couture), outils domestiques (lampes en stéatite [qulliit], contenants pour la cuisson et le service des aliments) et objets personnels variés (couteaux, peignes, ornements). Nous avons également inclus dans les ateliers des models réduits de qajait (kayaks), d’umiait (embarcations de peaux pouvant transporter un groupe d’individus) et de qamutiit (traîneaux), faits avec les matériaux et techniques de fabrication d’origine, afin d’encourager des discussions à propos de ces moyens de transport autrefois utilisés au quotidien. Finalement, nous avons sélectionné quelques sculptures miniatures en ivoire représentant des animaux et des humains, de nature archéologique ou collectés au début du XXe siècle, afin d’aborder la notion d’art dans nos analyses.

Nous avons effectué de l’observation participante pendant que les aînés discutaient entre eux à propos des objets. Les seules questions que nous avons posées furent des demandes de précision par rapport à leurs récits. Il était très important pour nous de ne pas suggérer de sujets de conversation portant sur autre chose que notre sélection d’objets. Nous avons par la suite effectué un travail d’analyse des enregistrements audio-visuels des ateliers à la lumière de nos questions de recherche. Nous avons isolé les récits qui y répondaient directement, ainsi que ceux qui y faisaient allusion d’une façon plus nuancée. Nous n’avons pas uniquement noté le contenu des récits, mais aussi les attitudes des participants et leurs émotions exprimées durant les ateliers selon les diverses catégories d’objets. Ceci nous a permis d’aborder des questions plus abstraites, telles que les notions d’art et de style, et les principes d’esthétique et d’identité qui sont centraux dans nos analyses archéologiques.

Figure 2

Affiche de recrutement pour les ateliers au Musée McCord en 2010

Merci à Robert Fréchette, Élodie Parriaux et Minnie Napartuk de l’Institut culturel Avataq pour le graphisme de l’affiche et la traduction en inuktitut.

Chaque atelier s’est déroulé selon la séquence suivante. Au moment où les participants arrivaient dans le salon privé du musée, ils étaient invités à prendre place à une table de conférence, à côté de laquelle était placé le chariot rempli d’objets. La conservatrice et moi-même entamions alors les présentations formelles, la description de notre recherche et le plan de déroulement de l’activité. S’ensuivaient alors la lecture et la signature des formulaires de consentement. Toutefois, ces premières étapes des ateliers furent toujours légèrement retardées par les discussions déjà entamées entre les participants à propos des objets. Tandis qu’un assistant de recherche d’Avataq préparait la caméra vidéo, la conservatrice et moi-même commencions à déposer les premiers objets sur la table.

La conservatrice et moi-même portions des gants de coton blanc, pratique courante en muséologie et destinée à protéger les objets de nos manipulations, et vice versa. Cette protection est parfois nécessaire pour la sécurité des conservateurs en raison de produits chimiques dangereux parfois utilisés dans le passé pour conserver les objets — ce qui ne fut toutefois pas le cas pour les objets que nous utilisions. Le port de gants visait donc surtout, d’une part, à protéger les objets de possibles traces de graisse ou de saleté de nos mains, et d’autre part, à garder nos mains propres. Nous avions préparé des gants supplémentaires pour les participants, avec l’idée de les laisser libres de les porter ou non. L’objectif était qu’ils se sentent à l’aise durant les ateliers, de ne pas imposer de contrainte physique entre eux et les objets afin de faciliter les échanges. Nous avions alors jugé que quelques manipulations sans les gants n’allaient pas mettre en péril l’intégrité physique des objets. Mais avant de leur préciser ces détails importants, et ce à chaque atelier, nous avons constaté que la vue de nos gants créait un certain malaise et une retenue. Comme si les objets qui, cinq minutes auparavant, leur étaient accessibles, cessaient tout à coup de l’être. Plus personne ne parlait; tous ne faisaient qu’observer les objets en silence, en attendant la suite des choses. Ce fut seulement après deux ou trois ateliers que nous avons pu confirmer avec certitude que nos gants étaient à l’origine de ce malaise systématique. Car dès l’instant où nous les informions de la procédure, et de leurs options quant à ce protocole, l’atmosphère s’allégeait, les participants se sentaient libres de saisir les objets à leur guise (sans gants, pour la grande majorité des cas) et les discussions s’entamaient automatiquement.

Cette anecdote méthodologique peut paraître banale en soi, mais en réalité elle pouvait compromettre sérieusement le bon déroulement des ateliers, le partage des connaissances et le succès du travail de collaboration en général. Ceci nous amène à nous pencher sur la signification du contact direct avec les objets, de l’absence de contrainte physique et protocolaire dans leur manipulation, et sur la valeur du libre choix quant à cette convention muséologique. Pour la conservatrice et moi-même, il s’agissait là d’une forme de respect envers ces invités puisqu’il était question de leur patrimoine culturel. Bien que les objets appartiennent au Musée McCord, nous considérons qu’ils sont aussi la propriété culturelle et intellectuelle des Inuit. C’est le message que nous avons voulu communiquer aux participants en ne leur imposant pas cette convention muséologique. Ainsi, le contact physique et la manipulation libre des objets ont facilité les processus de remémoration et de partage de connaissances, autant créateurs de sens pour les collections du musée que pour la recherche archéologique.

Le sens des objets, ou l’objet à travers les sens

Dans l’analyse de nos ateliers, nous utilisons une perspective théorique où l’humain, autant son corps que son esprit et sa vie socioculturelle, fait foncièrement partie de l’univers matériel qui l’entoure. Il s’agit d’une approche qui se concentre sur l’engagement de l’humain dans son environnement et sur les significations que cela génère. Cette vision provient de l’idée que la signification des objets n’est pas quelque chose que l’humain ajoute aux matériaux, mais qui émane plutôt de l’expérience sensorielle, de l’engagement pratique, donc de l’interaction concrète entre l’humain (corps et esprit confondus) et l’objet. Cette approche, mise de l’avant par le psychologue Gibson (1979) et développée notamment par les anthropologues et archéologues Ingold (2000a), Jones (2007) et Knappett (2005), nous aidera à comprendre les diverses significations des objets inuit anciens, telles que générées dans nos ateliers au Musée McCord.

Gibson (1979) a développé le concept d’affordances, qui correspond aux actions potentielles qu’un objet permet, suggère ou incite une ou des personne(s) à effectuer. Nous traduirons ici le terme anglais affordances par «potentialités». Les potentialités d’un objet dépendent tout d’abord de sa forme et de ses matériaux. Elles sont également déterminées par la personne qui perçoit et qui entre en contact avec l’objet (avec son corps, mais aussi ses intentions, ses connaissances, sa dextérité, son esprit, son/ses identités, sa culture, etc.). Les potentialités dérivent aussi du contexte social et culturel dans lequel ce contact a lieu (Ingold et Howes 2011). Finalement, les potentialités d’un objet sont essentiellement dévoilées à travers la perception et l’interaction physique entre la personne (corps et esprit simultanément) et l’objet.

Mais quelles sont ces potentialités dans le cas des objets de nos ateliers? La remémoration d’histoires et anecdotes personnelles est probablement ce que suscite le plus souvent l’interaction avec les objets[9]. En voici un premier exemple où une participante et sa fille enceinte discutaient à propos de trois lampes à huile en pierre (qulliit), de leurs différentes formes et de leur fonctionnement. La mère raconta alors l’histoire de sa toute première lampe, fabriquée et offerte par son père alors qu’elle avait 12 ans. Elle se rappelait combien elle était fière et heureuse de l’avoir reçue. Posséder une telle lampe signifiait qu’elle devenait une femme. Mais elle se rappelait aussi avoir dû l’enterrer, aux côtés d’autres effets personnels, lorsque sa famille avait quitté son campement et son mode de vie traditionnel pour rejoindre la communauté de Kuujjuaq dans les années 1950. L’idée était de garder en lieu sûr les objets qui n’avaient pu alors être transportés en attendant de revenir les chercher dès que l’occasion se présenterait. Mais jamais ils ne sont retournés à ce campement. En terminant son histoire, elle posa la main sur une des lampes sur la table, sourit à sa fille et promit qu’elle retournerait à cet ancien camp, déterrerait sa lampe et la rapporterait à la maison.

Cette histoire est très autobiographique. Elle évoque les liens familiaux avec son père qui lui a fabriqué et donné sa lampe, et le rôle joué par la possession et l’utilisation de cette lampe dans son passage à l’âge adulte. Mais cette histoire fait aussi référence à un passé commun à l’ensemble des Inuit, celui de la vie traditionnelle dans les camps familiaux qui a été interrompue par la sédentarisation forcée des familles dans des villages permanents dans les années 1950. La promesse que cette femme faisait d’aller déterrer sa lampe évoque aussi la transcendance temporelle qu’ont les significations données aux objets du passé. Ici, les lampes à huile du Musée McCord lui rappellent des souvenirs et lui donnent l’idée d’aller récupérer la sienne dans un futur proche. Il s’agit là d’une forme de réappropriation de son passé personnel et familial qui se concrétise dans un projet bien précis. Le fait qu’elle s’adresse à sa fille semble ajouter une autre dimension à son discours, c’est-à-dire la transmission de son histoire personnelle et le partage de l’action projetée.

Voici un deuxième exemple de récit personnel tiré de nos ateliers, mais qui nous amène cette fois vers des connaissances et expériences techniques qui sont également partagées par la collectivité. Un groupe d’hommes discutaient autour d’un modèle réduit de traîneau à chiens, fidèle réplique faite de bois, ivoire et tendon (équivalent miniature des cordes traditionnelles faites de peau de phoque), acquise par un collectionneur à Kuujjuaq en 1911, à côté duquel nous avions placé un fouet, une laisse et un harnais à chien, de vrais cette fois-ci, qui avaient servi il y a plusieurs décennies de cela. Un des aînés, chasseur expérimenté, commença à raconter la fabrication et l’usage de ces objets. Il nous apprit que, par exemple, un bon maître n’a jamais à se servir du fouet. Il sait guider ses chiens seulement avec sa voix: «Jiaa! Jiaa!» pour avancer, «Juk! Jiah!» pour les faire accélérer, «Auk! Auk!» pour les faire tourner à droite, et «Hra! Hra!» pour les faire virer à gauche. Saisissant le manche du fouet, il le cogna sur la table en expliquant que ce son suffisait également à les faire accélérer. Il termina alors son discours en soulignant la valeur et l’importance de ces histoires, en particulier le fait de se les rappeler et de les partager entre chasseurs. «We’re teaching each other», nous a-t-il dit.

Le modèle de traîneau ainsi que les accessoires servant à guider les chiens ont servi de catalyseurs pour cet homme qui a entrepris d’expliquer comment se servir (ou ne pas avoir à se servir) du fouet et guider ses chiens à l’aide de sa voix. Les discussions sont donc déclenchées par le contact avec les objets, mais elles peuvent aussi se développer, évoluer par la suite indépendamment de ces derniers. Cet exemple illustre bien la richesse et la complexité des connaissances liées aux objets et à leur fabrication et utilisation. Chez les Inuit et les Autochtones des régions nordiques de l’Amérique du Nord, les liens d’interdépendance entre les objets du quotidien, les traditions orales et les savoirs techniques sont très étroits (Cruikshank 1998; Fienup-Riordan 2007; Ridington 1982, 1994, 1999). Les déplacements réguliers et fréquents contraignaient autrefois et contraignent encore aujourd’hui les gens à réduire au strict minimum leurs possessions matérielles. Leurs connaissances immatérielles et sous la forme de l’oralité occupent donc une place primordiale dans leur technologie. Les traditions orales associées à la culture matérielle jouent un rôle crucial dans la vie et la survie de ces gens: les actes de communication à l’intérieur d’un réseau de relations sociales, qui incluent les liens avec les animaux, constituent les forces centrales de production dans le contexte d’une économie de chasse (Ridington 1999: 169). Ridington (1994: 281) parle de «tools in the mind» lorsqu’il fait référence à la technologie des peuples nordiques; une technologie qui est portée dans l’esprit plutôt que dans les mains, et dont l’essence consiste à savoir, se rappeler et être capable d’agir dans le concret au moment opportun.

Ce principe opère toujours dans les milieux muséaux contemporains dont il est ici question, lorsque seuls les objets subsistent et qu’ils sont isolés de leurs contextes historique, social et culturel, mais cette fois-ci de façon inverse: les connaissances technologiques, gestes et savoir-faire techniques, récits et souvenirs émergent à la vue et au contact des objets. Premièrement, tel que mentionné plus haut, les objets évoquent une diversité de récits relatant des expériences personnelles, sous forme de souvenirs autobiographiques. Deuxièmement, ils inspirent la communication de connaissances et de savoir-faire collectifs qui sont partagés par plusieurs membres d’une communauté. Ce sont généralement des savoirs techniques et des modes de vie connus de tous, mais dont des détails inédits sont ici révélés ou simplement accentués. Ces informations sont principalement exprimées et comparées entre les participants, non pas d’une façon purement didactique, mais plutôt organisée autour des objets.

Le troisième exemple que nous voulons examiner ici concerne des ornements de cheveux provenant de la région du Kivalliq (Nunavut). Quatre femmes examinaient ces ornements faits de tiges de bois, autour desquelles sont enroulées des bandes de peau perlée et de fourrure de caribou. Elles se demandaient comment ces ornements étaient supposés être portés. En fait, elles s’en doutaient car elles en avaient déjà vu sur des photos anciennes, mais jamais elles n’en avaient manipulé d’authentiques. Une des participantes déroula spontanément la bande de peau perlée d’un ornement. En réaction, sa voisine détacha ses cheveux. Sans hésitation, elles placèrent une mèche de cheveux le long de la tige, enroulant la bande de peau par dessus. Elles refirent les mêmes gestes avec un deuxième ornement. L’effet fut saisissant: deux longues tresses ornées de peau perlée tombaient alors de chaque côté de sa tête et descendaient sur ses épaules. Les autres femmes décidèrent de les imiter avec une deuxième paire d’ornements en fourrure de caribou. Satisfaites du résultat, elles entreprirent de se prendre en photo.

Ce qu’il y a de particulier dans cet exemple est l’expérimentation que les femmes font avec les objets. Tout d’abord il est important de rappeler que les participants aux ateliers proviennent du Nunavik, et que ces ornements sont plutôt typiques des groupes inuit de la côte ouest de la baie d’Hudson au Nunavut. Les participantes avaient une bonne idée de la façon dont ils devaient être portés, mais il a semblé que seul un essai concret pouvait le leur confirmer et satisfaire leur curiosité. Il est intéressant de mentionner qu’elles ont demandé la permission à la conservatrice de les tester seulement après avoir essayé le premier ornement. Ici, le contexte socioculturel de l’interaction a été mis au second plan. C’est la curiosité, le désir d’essayer l’objet, de comprendre son usage et son effet esthétique, qui ont pris le dessus.

Briggs (1991) s’est penchée sur cette façon qu’ont les Inuit d’expérimenter, de jouer avec les matériaux et les objets, de la même façon qu’ils le font avec leurs relations familiales et sociales. Ils perçoivent et évaluent les objets et les personnes en fonction de leurs propriétés et usages possibles, traits et potentialités qui sont d’ailleurs constamment en mouvance. Pour eux, chaque objet et chaque personne n’ont pas une identité ou une fonction fixe. Ils observent et découvrent les potentiels qu’offre le matériel (humain ou autre), et sont toujours disponibles à refaire, remodeler les objets ou leurs relations avec des personnes afin de répondre aux besoins présents (Briggs 1991: 262-64). Ceci requiert des aptitudes d’observation et la capacité de faire des corrélations entre ce qui est observé et ce qu’il est possible de réaliser à partir de ce qu’on en a conclu. Ceci suppose également la propension à tester la nature des choses et des gens, ainsi que leurs limites, et de constamment essayer toutes les solutions possibles, tant dans le respect des traditions que dans la créativité totale (ibid.: 264-66). C’est ce que nous avons constaté avec les quatre femmes qui ont décidé d’essayer les ornements dans leur chevelure. C’est en les testant, en expérimentant, qu’elles ont pu satisfaire leur curiosité et confirmer leur usage précis, et ce, en étirant les limites des conventions entourant la manipulation des collections muséales et en explorant au-delà des traditions habituelles des Nunavimmiut.

Impacts pour l’archéologie collaborative

Les perspectives que les participants ont partagées avec nous au cours des ateliers nous ont amené à remettre en question certaines catégories analytiques développées par les archéologues. Nous pensons ici aux notions, souvent opposées, «d’art» et de «technologie». Dans le cas des Thuléens, les études archéologiques sur leur art portent essentiellement sur les quelques éléments décoratifs de leur technologie (incisions géométriques et «Y» inversés) et des sculptures d’ivoires représentant des femmes-oiseaux (McGhee 1976, 1988; Sproull-Thomson 1979). Ainsi, seule la décoration ajoutée à quelques objets du quotidien ainsi que de rares sculptures sont considérées comme étant leur art destiné à symboliser leurs croyances.

À la lumière de ce que les aînés nous ont enseigné, ce dualisme art-technologie n’est pas nécessairement approprié pour l’étude des artefacts thuléens. En fait, l’ensemble des outils, des connaissances et des techniques qui leur sont associés, bref leur technologie en entier, n’est pas qu’un simple instrument de survie, mais représente un «art» en soi. Elle requiert un haut niveau de savoir-faire et de créativité, joue des rôles actifs dans la vie personnelle et sociale de leurs fabricants et utilisateurs, et ne fait pas que symboliser des croyances spirituelles (voir Gell 1992, 1998, et Ingold 2000b pour une discussion théorique de cette perspective). Les vives réactions et l’enthousiasme exprimés par les participants face aux outils du quotidien, comparativement à leur intérêt plutôt moyen pour des sculptures miniatures d’ivoire que nous leur avons présentées, en ont fait foi régulièrement pendant les ateliers. Par conséquent, ceci nous a amenée à pousser plus loin les questions qu’il est possible d’aborder lors d’analyses d’artefacts thuléens, tels que l’équipement de chasse et les outils domestiques; d’aller au-delà des questions de subsistance et d’explorer les rôles (les potentialités) que ces objets ont pu jouer dans la vie sociale des Thuléens.

Nos analyses stylistiques de têtes de harpon et de flèches, de manches de couteaux et d’uluit provenant des trois villages thuléens mentionnés ci-haut, nous ont permis de mieux comprendre les relations socioéconomiques entre les occupants de ces sites. Les aînés que nous avons consultés nous ont indiqué que ces outils jouaient un rôle prédominant dans le développement de la personne et dans le maintien de bonnes relations sociales, tant sur le plan familial que communautaire. Grâce à leurs récits, nous avons identifié les éléments du design de ces objets où ces identités personnelles et relations sociales ont laissé leurs traces. Certains attributs stylistiques constituent les signatures personnelles des individus qui ont façonné et utilisé les objets en question. De plus, la nature des matières premières de ces artefacts aurait été déterminante pour le statut socioéconomique de leurs propriétaires: les matériaux rares et les matériaux exotiques (ivoire, ambre, cuivre et fer) témoignaient de la capacité de leur propriétaire d’accumuler assez de richesses matérielles pour pouvoir les échanger contre ces matériaux de luxe (voir aussi Whitridge 2002).

L’analyse de la distribution spatiale de ces attributs stylistiques et matières premières dans les villages thuléens nous a permis de faire la lumière sur des réseaux sociaux complexes et des mécanismes de différenciation sociale au sein des communautés et au niveau régional. Nous avons trouvé que les familles impliquées dans les activités de chasse à la baleine boréale (tant sur le plan technique que cérémoniel) étaient apparentées et avaient davantage accès aux matériaux de luxe. Les autres familles avaient recours à des activités socioéconomiques complémentaires qui leur assuraient toutefois une place valorisée dans la communauté, notamment en se procurant des ressources essentielles mais difficilement accessibles localement (notamment les produits du caribou), ou en produisant, exhibant ou échangeant des items matériels d’une manufacture impressionnante (p. ex., des perles et chaînettes d’ivoire). La diversité de ces activités économiques et culturelles, soutenue par des réseaux familiaux, communautaires et régionaux efficaces, permettaient à certains villageois (surtout les leaders de chasse à la baleine et leurs femmes) d’accumuler un surplus notoire de richesses locales (notamment la viande et la graisse de baleine boréale) échangée contre une grande quantité de biens exotiques de luxe provenant d’autres régions de l’Arctique (voir Burch 1981 et Spencer 1959 pour des exemples plus récents de ces réseaux socioéconomiques chez les Inupiat de l’Alaska). Ces richesses parvenaient également, mais en moindre quantité, aux autres villageois qui se les procuraient en échange de ressources complémentaires. Ces conclusions expliquent la hiérarchisation des statuts sociaux qui y a été observée à travers la culture matérielle de ces communautés, et qui témoigne d’une complexité sociale inégalée au cours de l’histoire des Thuléens et des Inuit du Canada.

Conclusion

Notre recherche a démontré que les collections ethnographiques inuit, redécouvertes avec des aînés, sont des ressources précieuses pour l’archéologie des Thuléens. Non seulement nous permettent-elles de mieux saisir les significations sociales des artefacts de la vie quotidienne de ces derniers, mais ces interprétations sont également davantage alignées sur les perspectives des aînés, ce qui s’inscrit dans une éthique de recherche postcoloniale. Ces rencontres, où les aînés ont un accès libre et direct aux objets, facilitent aussi la collaboration entre les Inuit et les musées qui conservent lesdites collections, dans une perspective également décolonisatrice.

Le fondement de notre approche collaborative reposait sur des échanges réciproques entre les participants inuit, la conservatrice et moi-même. Les aînés ont partagé avec nous leurs connaissances et souvenirs personnels liés aux objets, tandis que nous les avons informés, à travers les objets variés du Musée McCord, de savoir-faire et coutumes différentes des leurs, propres à des groupes inuit d’autres régions et époques. Les participants nous ont exprimé leur satisfaction d’avoir eu accès à ces nouvelles connaissances sur les diverses traditions inuit. Les objets ont donc participé pleinement et activement à ces échanges réciproques.

D’une part, cette réciprocité a été fondée sur le respect et la confiance exprimés par le Musée McCord envers les participants, en leur offrant un accès libre à la collection. D’autre part, ces derniers nous ont remerciées plus d’une fois de leur avoir permis de se rappeler et de partager entre eux leurs connaissances reliées aux objets, ainsi que d’avoir acquis de nouveaux savoirs à propos des Inuit d’autres régions et époques. Plusieurs participants ont également exprimé leur gratitude envers l’institution muséale pour avoir su conserver les objets de leurs ancêtres depuis tout ce temps, la remerciant également de continuer de le faire pour les générations futures. C’est comme si la possession (ou dépossession) des objets patrimoniaux n’était pas leur préoccupation principale, tant et aussi longtemps que les objets leur restent accessibles et que les savoirs qui y sont rattachés sont actualisés, préservés et transmis. De plus, le fait que ces objets soient conservés «dans le sud», c’est-à-dire loin des communautés inuit, ne posait pas davantage de problème aux participants, mais représentait plutôt une opportunité: celle de vivre une expérience culturellement enrichissante et réconfortante pendant leur séjour médical en milieu urbain (Gadoua 2011). C’est donc dans cet esprit de réciprocité, tant sur le plan des savoirs échangés que des pratiques muséologiques entourant les collections ethnographiques que notre travail de collaboration a porté fruit et a pu faire avancer autant la recherche archéologique que les besoins et les objectifs des communautés.

Parties annexes

Remerciements

Cette recherche a été financée par le Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FRQSC), la bourse Max Stern – Musée McCord, l’Institut culturel Avataq (projet ARUC du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) 2008-2013: Sivulitta inuusirilaurtangit atuutilaurt anigillu), le projet Hands-On Museum financé par le Conseil de recherches en sciences humaines, le Ministère de la Culture et du patrimoine du Nunavut, et le Programme de formation scientifique dans le Nord (Ministère canadien des Affaires autochtones et du Développement du Nord). Nous tenons à remercier Louis Gagnon et Daniel Gendron de l’Institut culturel Avataq et Francine Brochu du Module du Nord Québécois pour leur engagement et leur soutien dans notre recherche. Et un grand merci à Guislaine Lemay, conservatrice au Musée McCord, pour son dévouement et sa générosité.

Notes

-

[1]

Cet article est issu de la recherche doctorale de l’auteure au département d’anthropologie de l’Université McGill.

-

[2]

Ce que nous appelons «archéologie collaborative» apparaît également dans la littérature anglophone nord-américaine sous divers termes: indigenous archaeology (Watkins 2000), community archaeology (Marshall 2002), new vision archaeology (Rossen 2006), applied archaeology (Silliman 2008), internalist archaeology (Yellowhorn 2002), ethnocritical archaeology (Zimmerman 1997) ou même convenantal archaeology (Zimmerman 1996, 1997).

-

[3]

Voir De Loria (1992), Nicholas et Andrews (1997), Trigger (1980), McNiven et Russell (2005) pour des discussions détaillées de cette nature coloniale en Amérique du Nord et en Australie, et Gadoua (à paraître) pour la situation dans l’Arctique canadien.

-

[4]

Le terme «Thuléen» est une construction des archéologues. Il est couramment utilisé par ces derniers depuis les années 1920 afin de désigner les groupes de la culture inuit avant la période de contact. L’utilisation de ce terme peut être sujet à débat, car il est extérieur à la culture et à la perspective inuit, et constitue ainsi une marque d’autorité scientifique des archéologues envers le passé du peuple inuit. Dans le milieu anglophone, le terme intermédiaire Thule Inuit est de plus en plus utilisé afin de résoudre ce problème. Toutefois, sa version francophone tarde encore à faire sa marque. Pour les besoins de cet article, nous continuons donc d’utiliser le terme «Thuléen» à des fins de cohérence avec la littérature archéologique francophone.

-

[5]

Fondé par le Conseil des aînés du Nunavik en 1980, l’Institut culturel Avataq a pour mandat de préserver et promouvoir les traditions et la langue des Inuit du Nunavik à travers ses divers départements (Archéologie, Comités culturels locaux, Recherche, Bibliothèque et Archives, Muséologie, Langue inuktitut, Communications et publications et Secrétariat des arts).

-

[6]

Fondé à Montréal en 1921, le Musée McCord d’histoire canadienne possède l’une des plus riches collections ethnographiques au pays. Plus de 16 000 objets proviennent des diverses nations autochtones du Canada, dont environ 6000 objets de groupes inuit. Le Musée McCord est reconnu pour ses travaux de collaboration avec les Inuit, Métis et Premières Nations dans la conceptualisation et la réalisation de ses expositions.

-

[7]

Le Module du Nord Québécois est sous la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik. Il répond à un mandat régional des communautés du Nunavik en fournissant des services de liaison entre les établissements de santé du Réseau universitaire intégré de santé (RUIS) McGill de Montréal et du Nunavik. Le MNQ assure l’hébergement, le transport des usagers et les services d’infirmières et d’interprètes afin de planifier le séjour des Inuit en consultation ou en traitement à Montréal. Plus de 2000 Inuit (patients et leurs accompagnateurs) séjournent ainsi à Montréal par année, et y passent en moyenne deux semaines (données du MNQ pour 2001-2002 in RRSSSN 2014).

-

[8]

Les ateliers ont été filmés et autorisés à être utilisés dans les activités de diffusion des deux institutions culturelles.

-

[9]

Voir Oosten et Laugrand (2000) pour une discussion détaillée sur la façon très autobiographique dont les aînés inuit parlent de leur passé.

Références

- ARIGHO, Bernie, 2008 Getting a Handle on the Past: The Use of Objects in Reminiscence Work, in Helen Chatterjee (dir.), Touch in Museums: Policy and Practice in Object Handling, Oxford, Berg: 205-212.

- BELL, Catherine et Robert K. PATERSON (dir.), 2009 First Nations Cultural Heritage and Law: Law, Policy, and Reform, Vancouver, University of British Columbia Press.

- BHABHA, Homi K., 1994 The Location of Culture, Londres, Routledge.

- BRIGGS, Jean L.,, 1991 Expecting the unexpected: Canadian Inuit training for an experimental lifestyle, Ethos, 19(3): 259-287.

- BROWN, Michael, 2003 Who Owns Native Culture?, Cambridge, Harvard University Press.

- BURCH, Ernest S., Jr., 1981 The Traditional Eskimo Hunters of Point Hope, Alaska: 1800-1875, Barrow, North Slope Borough.

- CHATTERJEE, Helen, Sonjel VREELAND et Guy NOBLE, 2009 Museopathy: Exploring the Healing Potential of Handling Museum Objects, Museum and Society, 7: 164-177.

- CLASSEN Constance et David HOWES, 2006 The Museum as Sensescape: Western Sensibilities and Indigenous Artifacts, in Elizabeth Edwards, Chris Gosden et Ruth Phillips (dir.), SensibleObjects: Colonialism, Museums and Material Culture, Oxford, Berg: 199-222.

- CRUIKSHANK, Julie, 1998 The Social Life of Stories: Narrative and Knowledge in the Yukon Territory, Vancouver, University of British Columbia Press.

- DAMAS, David (dir.), 1984 Handbook of North Amercian Indians, volume 5, Arctic, Washington, Smithsonian Institution.

- DEETZ, James, 1996[1977]In Small Things Forgotten. An Archaeology of Early American Life, New York, Anchor Books.

- DELORIA, Vine Jr., 1992 Indians, archaeologists, and the future, American Antiquity, 57(4): 595-598.

- DUBUC, Élise et Laurier TURGEON, 2004 Musées et Premières Nations. La trace du passé, l’empreinte du futur, Anthropologie et Société, 28(2): 7-18.

- FANON, Frantz, 1952 Peau noire, masques blancs, Paris, Éditions du Seuil.

- FANON, Frantz, 1961 Les damnés de la Terre, Paris, F. Maspero.

- FIENUP-RIORDAN, Ann, 1998 Yup’ik elders in museums: Fieldwork turned on its head, Arctic Anthropology, 35(2): 49-58.

- FIENUP-RIORDAN, Ann, 2005 Yup’ik Elders at the Ethnologisches Museum Berlin. Fieldwork Turned on Its Head, Seattle et Londres, University of Washington Press.

- FIENUP-RIORDAN, Ann, 2007 Yuungnaqpiallerput (The Way We Genuinely Live): Masterworks of Yup'ik Science and Survival, Seattle et Londres, University of Washington Press.

- FRIESEN, T. Max, 2001 Analogues at Iqaluktuuq: The social context of archaeological inference in Nunavut, Arctic Canada, World Archaeology, 34(2): 330-345.

- GADOUA, Marie-Pierre, 2011 Pour le bien-être des patients inuit soignés en milieu urbain: récits autobiographiques et mémoires collectives autour des collections ethnographiques du Musée McCord, Cahier du CIÉRA, 8: 95-127.

- GADOUA, Marie-Pierre, à paraître, From intrusion to collaboration: Archaeology and Inuit people in the Canadian Arctic, in David Chicoine et Rob Mann (dir.), Archaeologies of Intrusiveness, Boulder, University of Colorado Press.

- GELL, Alfred, 1992 The technology of enchantment and the enchantment of technology, in Jeremy Coote et Anthony Shelton (dir.), Anthropology, art and Aesthetics, Oxford, Oxford University Press: 40-63.

- GELL, Alfred, 1998 Art and Agency: An Anthropological Theory, Clarendon Press, Oxford.

- GIBSON, James J., 1979 The Ecological Approach to Visual Perception, Boston, Haughton Mifflin.

- GOSDEN, Chris, 2001 Postcolonial archaeology: Issues of culture, Identity, and Knowledge, in Ian Hodder (dir.), Archaeological Theory Today, Oxford, Blackwell: 241-261.

- HARRIS, Oliver J.T. et Tim F. SORENSEN, 2010 Rethinking Emotion and Material Culture, Archaeological Dialogues, 1 (2): 145-163.

- INGOLD, Tim, 2000a The Perception of the Environment: Essays in Livelihood, Dwelling and Skill, Londres, Routledge.

- INGOLD, Tim, 2000b Of string bags and birds’ nests: Skill and the construction of artefacts, in Tim Ingold, The Perception of the Environment: Essays in Livelihood, Dwelling and Skill, Londres, Routledge: 349-361.

- INGOLD, Tim et David HOWES, 2011 Worlds of Sense and Sensing the World: A Reply to Sarah Pink and David Howes, Social Anthropology, 19(3): 313-331.

- JONES, Andrew, 2007 Memory and Material Culture, Cambridge, Cambridge University Press.

- KNAPPETT, Karl, 2005 Thinking Through Material Culture: An Interdisciplinary Perspective, Philadelphie, University of Pennsylvania Press.

- KUNUK, Zacharias and Bernadette DEAN, 2006 Inuit Piqutingit (What Belongs to Inuit), video, 50 mn, Igloolik, Isuma Productions.

- LIEBMANN, Matthew, 2008 Introduction: The intersection of archaeology and postcolonial studies, in Matthew Liebmann et Uzma Z. Rizvi (dir.), Archaeology and the Postcolonial Critique, Plymouth, Altamira Press: 1-20.

- LINCOLN, Amber (avec John Goodwin, Pearl Goodwin, Faye Ongtowasruk, Ron Senungetuk, Barbara Weyiouanna), 2010 Living with Old Things: Inupiaq Stories, Bering Strait Histories, Anchorage, National Parks Service.

- LOREN, Diana DiPaolo, 2008 In Contact. Bodies and Spaces in the Sixteenth and Seventeenth Century Eastern Woodlands, Plymouth, Altamira Press.

- LYMAN, R. Lee et Michael J. O’BRIEN, 2001 The direct historical approach, analogical reasoning and theory in americanist archaeology, Journal of Archaeological Method and Theory, 8(4): 303-342.

- LYONS, Claire, 2002 Objects and Identities: Claiming and Reclaiming the Past, in Elazar Barkan et Ronald Bush (dir.), Claiming the Stones/Naming the Bones: Cultural Property and the Negotiation of National and Ethnic Identity, Los Angeles, Getty Research Institute: 116-140.

- MARSHALL, Yvonne, 2002 What is community archaeology?, World Archaeology, 34(2): 211-219.

- McCARTNEY, Allen P. (dir.), 1979 Archaeological Whale Bone: A Northern Resource. First Report of the Thule Archaeology Conservation Project, Fayetteville, University of Arkansas Anthropological Papers, 1.

- McGHEE, Robert, 1976 Differential artistic productivity in the Eskimo cultural tradition, Current Anthropology, 17(2): 203-220.

- McGHEE, Robert, 1988 The prehistory and prehistoric art of the Canadian Inuit, in Alma Houston (dir.), Inuit Art: An Anthology, Winnipeg, Watson and Dwyer: 12-20.

- McNIVEN, Ian J. et Lynette RUSSEL, 2005 Appropriated Pasts. Indigenous Peoples and the Colonial Culture of Archaeology, Lanham, Altamira Press.

- NAGY, Murielle, 2011 Introduction: Propriété intellectuelle et éthique, Études/Inuit/Studies, 35(1-2): 7-20.

- NICHOLAS, George P. et Thomas D. ANDREWS (dir.), 1997 At a Crossroads. Archaeology and First Peoples in Canada, Burnaby, Archaeology Press.

- NICHOLAS, George P. et Kelly P. BANNISTER, 2004 Copyrighting the past? Emerging intellectual property rights issues in archaeology, Current Anthropology, 45(3): 327-350.

- OOSTEN, Jarich et Frédéric LAUGRAND (dir.), 2000 Introduction, Iqaluit, Nunavut Arctic College, Interviewing Inuit Elders, 1.

- PEERS, Laura, 2013 ‘Ceremonies of renewal’. Visits, relationships, and healing in the museum space, Museum Worlds: Advances in Research, 1: 136-152.

- RIDINGTON, Robin, 1982 Technology, World View, and Adaptive Strategy in a Northern Hunting Society, Revue canadienne de sociologie et d’anthropologie / Canadian Review of Sociology and Anthropology, 19(4): 469-481.

- RIDINGTON, Robin, 1994 Tools in the Mind: Northern Athapaskan Ecology, Religion and Technology, in Takashi Irimoto et Takako Yamada (dir.), Circumpolar Religion and Ecology. An Anthropology of the North, Tokyo, University of Tokyo Press: 273-288.

- RIDINGTON, Robin, 1999 Dogs, Snares, and Cartridge Belts: The Poetics of a Northern Athapaskan Narrative Technology, in Marcia-Anne Dobres et Christopher R. Hoffman (dir.), The Social Dynamics of Technology. Practice, Politics and World Views, Washington, Smithsonian Institution Press: 167-185.

- ROSSEN, Jack, 2006 New vision archaeology in the Cayuga Heartland of Central New York, in Jordan E. Kerber (dir.), Cross-Cultural Collaboration: Native People and Archaeology in the Northeastern United States, Lincoln, University of Nebraska Press: 250-264.

- RRSSSN (RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DU NUNAVIK), 2014 Site sur l’Internet, page Infos MNQ (en ligne à: http://www.rrsss17.gouv.qc.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=64:infos-mnq&catid=44:at-de-sant&Itemid=79&lang=fr).

- SAID, Edward, W., 1978 Orientalism, New York, Vintage Books.

- SAVELLE, James M., 2002 The umialiit-kariyit whaling complex and prehistoric Thule Eskimo social relations in the Eastern Canadian Arctic, Bulletin of National Museum of Ethnology, 27(1): 159-188.

- SAVELLE, James M. et George WENZEL, 2003 Out of Alaska: reconstructing the social structure of prehistoric Canadian Thule culture, in Junko Habu, James M. Savelle, Shuzo Koyama et Hitomi Hongo (dir.), Hunter-Gatherers of the North Pacific Rim, Osaka, Senri Ethnological Studies, 63: 103-121.

- SILLIMAN, Stephen W., 2008 Collaborative indigenous archaeology: Troweling at the edges, eyeing the center, in Stephen W. Silliman (dir.), Collaborating at the Trowel’s Edge. Teaching and Learning in Indigenous Archaeology, Tucson, University of Arizona Press: 1-21.

- SMITH, Linda Tuhiwai, 1999 Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples, Londres, Zed Books, Dunedin, University of Otago Press.

- SPENCER, Robert F., 1959 The North Alaskan Eskimo: A Study in Ecology and Society, Washington, Bureau of American Ethnology Bulletin, 171.

- SPIVAK, Gatrayi C., 1988 Can the subaltern speak? In Cary Nelson et Lawrence Grossberg (dir.), Marxism and the Interpretation of Culture, Urbana, University of Illinois Press: 271-313.

- SPROULL-THOMSON, Jane, 1979 Recent studies in Thule art: Metaphysical and practical aspects, in Allen P. McCartney (dir.), Thule Eskimo Culture: An Anthropological Retrospective, Ottawa, National Museum of Man, Archaeological Survey of Canada, Mercury Series, 88: 485-489.

- STAHL, Ann B., 1993 Concepts of time and approaches to analogical reasoning in historical perspective, American Antiquity, 58(2): 235-260.

- TASK FORCE ON MUSEUMS AND FIRST PEOPLES, 1992 Turning the Page: Forging New Partnerships between Museums and First Peoples, Ottawa, Report of the Task Force on Museums and First Peoples, Ottawa, Assembly of First Nations and Canadian Museums Association.

- TAYLOR, William E. Jr, et Robert McGHEE, 1979 Archaeological Material from Creswell Bay, N.W.T., Canada, Ottawa, National Museum of Man, Archaeological Survey of Canada, Mercury Series, 85.

- TRIGGER, Bruce G., 1980 Archaeology and the image of the American Indian, American Antiquity, 45(4): 662-676.

- WATKINS, Joe E., 2000 Indigenous Archaeology. American Indian Values and Scientific Practice, Walnut Creek, AltaMira.

- WHITRIDGE, Peter, 1999 The Construction of Social Difference in a Prehistoric Inuit Whaling Community, thèse de doctorat, Arizona State University, Phoenix.

- WHITRIDGE, Peter, 2002 Gender, household and the material construction of social difference. Metal consumption at a Classic Thule whaling village, in Lisa Frink, Rita Shepard et Gregory Reinhardt (dir.), Many Faces of Gender: Roles and Relationships Through Time in Indigenous Northern Communities, Calgary, University of Calgary Press: 165-194.

- YELLOWHORN, Eldon, 2002 Awakening Internalist Archaeology in the Aboriginal World, thèse de doctorat, McGill University, Montréal.

- ZIMMERMAN, Larry J., 1996 Epilogue: A new and different archaeology?, American Indian Quarterly, 20(2): 297-308.

- ZIMMERMAN, Larry J., 1997 Remythologizing the relationship between Indians and archaeologists, in Nina Swidler, Kurt E. Dongoske, Roger Anyon et Alan S. Downer (dir.) Native Americans and Archaeologists. Stepping Stones to Common Grounds, Walnut Creek, Altamira Press: 44-56.

Liste des figures

Figure 1

Les sites Qariaraqyuk (PaJs-2), Cape Garry (PcJq-5) et Learmonth (PeJr-1) (Nunavut, Canada).

Figure 2

Affiche de recrutement pour les ateliers au Musée McCord en 2010

10.7202/010605ar

10.7202/010605ar