Résumés

Résumé

Depuis la fermeture, en 2017, de l’usine à cigarettes de Riom (Puy-de-Dôme), l’industrie des tabacs n’existe plus en France. Elle remontait au XVIIe siècle et pour la plus grande partie de son histoire elle avait été monopolisée par l’État, un monopole fiscal exploité par des compagnies de fermiers sous l’Ancien Régime puis par une administration placée sous la tutelle du ministère des Finances au XIXe et XXe siècles. Cette industrie d’État nous lègue aujourd’hui un échantillon remarquable d’établissements manufacturiers, témoignant de trois siècles d’architecture industrielle. Notre article porte un regard sur le devenir de ces établissements après leur abandon par l’industrie. Les nouveaux usages insérés dans les murs sont très variés — logements, locaux d’enseignement, équipements culturels, lieux d’activités, hôtels, espaces tertiaires… — mais ils soulèvent tous la question de l’interprétation, sur place, de l’histoire des lieux et celle aussi de la sauvegarde du patrimoine technique de l’industrie. Ces questions sont posées en examinant de plus près quatre opérations de reconversion, à Issy-les-Moulineaux en banlieue parisienne et à Nantes, au début des années 1980, puis, plus récemment, à Morlaix (Finistère) et à Marseille.

Abstract

In 2017, the closure of the cigarette factory at Riom, in the Puy-de-Dôme department, marked the end of the tobacco industry in France. This industry dated back to the late seventeenth century and for most of its history it was a state fiscal monopoly. Under the Ancien Régime, this monopoly was exploited by private companies as a tax farm. During the nineteenth and twentieth centuries, it was run directly by the state, by a service which was a part of the Ministry of Finance. Today, this state industry has left a remarkable legacy of manufactories and factory buildings, covering three centuries of industrial architecture. This article takes a look at what becomes of these places after industrial production comes to an end. In cases of conversion, the new uses found for the historic industrial buildings are extremely varied: housing, university premises, cultural facilities, hotels, offices… But all raise the difficult questions of how the history of the place is to be interpreted for its new users, and how the technical heritage of the industry can be preserved. These questions will be examined through a closer look at four conversion operations, two dating from the early 1980s, at Issy-les-Moulineaux in the Paris suburbs and at Nantes, and two others, undertaken more recently, at Morlaix, a port in the Brittany department of Finistère, and at Marseille.

Corps de l’article

L’année 2019 fut celle de la fin définitive de l’industrie des tabacs en France, encore un secteur qui, à l’instar de la fabrication d’allumettes chimiques ou de l’extraction de la houille, devient une affaire d’histoire, de mémoire et de patrimoine. Située à Sarlat-la-Canéda en Dordogne, l’usine de l’entreprise France-Tabac, spécialisée dans la première transformation des feuilles – battage, séchage et mélange – avant leur expédition aux usines cigarettières, a cessé ses activités en octobre 2019, mettant ses 33 derniers salariés et 15 saisonniers au chômage ou en retraite anticipée. L’entreprise appartenait à des coopératives de planteurs de tabacs et datait de 1986. Elle s’était installée dans des bâtiments d’emmagasinage construits au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale par le SEITA, le Service d’Exploitation industrielle des Tabacs et des Allumettes (Delon 2014). Quant à la dernière usine à cigarettes en France, une immense boîte de plain-pied couvrant 80 000 m2 d’un terrain de 22 hectares dans la zone industrielle de Riom (Puy-de-Dôme), construite par le SEITA de 1971 à 1975, elle a fermé ses portes en mai 2017, avec une perte de 239 emplois (Renaud-Morand 2017). À Riom, toutefois – reconversion économique et architecturale –, cette ancienne usine à tabac a été acquise en mai 2018 par la jeune entreprise Bacacier, spécialisée dans l’habillage métallique du bâtiment. Elle compte y concentrer ses ateliers de fabrication, avec une promesse de 220 emplois retrouvés.

Le tabac, une histoire fiscale

Afin de comprendre la création des bâtiments industriels dont il s’agit d’examiner ici quelques autres cas de reconversion, un bref retour sur l’histoire de l’industrie et sur les spécificités de son organisation est nécessaire. Depuis la première vulgarisation de la consommation du tabac à la fin de XVIe siècle et au début du XVIIe, l’État s’est intéressé de près à cette denrée, éminemment imposable et universellement imposée. À la suite d’un premier droit d’importation sur le « pétun », décrété en 1621, la monarchie française, imitant en cela plusieurs autres gouvernements en Europe, décide que le meilleur moyen de lever un impôt sur le tabac est le monopole d’État, englobant l’achat des feuilles, leur transformation en produits à fumer, à mâcher ou à priser, et leur vente par des débitants habilités. Ce monopole est instauré par deux ordonnances de 1674 et 1681, signées par Louis XIV à l’instigation de son ministre Colbert. Comme il était de coutume pour les impôts indirects sous l’Ancien Régime, ce monopole est affermé à des compagnies de financiers comme la Compagnie des Indes ou, pour la majeure partie du XVIIIe siècle, la Ferme générale. Avec une interruption de trois ans de 1718 à 1721 lorsque les tabacs rentrent dans le système de John Law, ce monopole colbertien perdure jusqu’en 1791. Avec une dizaine de manufactures et 43 000 débitants, les tabacs donnaient jusqu’à 7% des revenus fixes de la couronne dans la deuxième moitié du siècle (Price 1973).

Figure 1

Vue de la manufacture des tabacs de Morlaix, édifiée entre 1736 et 1740 sous la direction de l’architecte Jean-François Blondel

La Révolution met fin à la Ferme générale et par la loi du 27 mars 1791 l’Assemblée constituante accorde à toute personne la liberté de cultiver, fabriquer et débiter le tabac dans toute l’étendue du royaume. Mais, au cours des vingt années suivantes, toute une panoplie de contributions – droits d’entrée, taxes spéciales sur la fabrication, licences annuelles pour les fabricants et les débitants... – ne parvient pas à renouer avec les rendements fiscaux engrangés par les fermiers généraux. En 1810 donc, par le décret organique du 29 décembre, l’Empereur rétablit le monopole fiscal, englobant l’achat des tabacs en feuilles, la fabrication des tabacs et la vente des produits fabriqués, tant en gros qu’en détail.

Ce monopole diffère en deux points essentiels de celui de l’Ancien Régime. La culture indigène du tabac, interdite par Law en 1719 mais qui avait repris un peu partout pendant la période de liberté, est dorénavant autorisée, mais dans quelques communes de quelques cantons de quelques départements, huit seulement au début du monopole. Les planteurs sont très strictement surveillés afin de juguler la contrebande, hantise des régimes à monopole sous l’Ancien Régime et tout au long du XIXe siècle. Seconde différence : le monopole n’est plus affermé à des compagnies de financiers mais géré directement par une administration, la Régie des Droits réunis, établie en l’an XII (1804) sous la tutelle du ministère des Finances. Au cours des XIXe et XXe siècles, cette administration va connaître une succession de mutations et de changements d’appellation – administration des Contributions indirectes, administration des tabacs, Direction générale des Manufactures de l’État, Service d’Exploitation industrielle des Tabacs, puis des Tabacs et des Allumettes (la SEITA) –, mais, quoique souvent et fortement critiqué, le principe du monopole fiscal est régulièrement confirmé et reste en place jusqu’en 1995, lorsque le décret du 4 janvier privatise la SEITA, qui était devenue société nationale en 1980 (Eveno Smith 2003). En 2020, toutefois, en France, le monopole de la vente au détail est toujours en vigueur, entre les mains de 24 000 débitants placés sous la tutelle de l’administration des Douanes et Droits indirects. Entre temps, en 1999, la SEITA a fusionné avec l’entreprise espagnole Tabacalera pour former le groupe Altadis, alliance tabac distribution. Celui-ci a été racheté en 2008 par Imperial Tobacco, devenu Imperial Brands en 2016, le tabac étant devenu mauvais pour son image. Dans la poursuite résolue de sa politique de création de valeur durable pour ses actionnaires, cette firme d’origine britannique, aujourd’hui la troisième entreprise du tabac dans le monde et qui possède une cinquantaine d’usines à travers le monde, a procédé à la fermeture de ses derniers sites en activité en France : à Strasbourg et à Metz en 2010, à Nantes-Carquefou en 2014 et à Riom, comme nous l’avons vu, en 2017. Les Gauloises ordinaires sont fabriquées dorénavant en Pologne. À la même époque, à Nottingham, l’entreprise a fermé sa dernière usine au Royaume-Uni.

En France, sous l’Ancien Régime, comme au XIXe siècle, l’existence de ce monopole fiscal de l’État avait deux conséquences importantes pour l’organisation de la production industrielle. Sous des régimes de liberté de fabrication, l’industrie des tabacs est caractérisée par une multitude de fabricants généralement de taille modeste, voire d’ateliers familiaux. Sous le Consulat, par exemple, pour l’exercice de l’an X (1801-1802), on a pu dénombrer 1 183 fabricants particuliers dans les 101 départements d’alors (Archives nationales, AF/IV/1078). Sous le régime du monopole, en revanche, le nombre d’établissements de production est volontairement limité, à une dizaine au XVIIIe siècle et encore à une dizaine pendant toute la première moitié du XIXe. Cette limitation du nombre de manufactures assure à l’administration des économies en frais de personnel pour la gestion et la surveillance des établissements mais veut dire que chacun est nécessairement de grandes dimensions. Deuxième conséquence, ces grandes manufactures, localisées pour la plupart dans de grandes villes où le recrutement d’une main-d’oeuvre nombreuse est possible sans trop déséquilibrer le marché local de l’emploi, représentent l’autorité de l’État et de son ministère des Finances. Ce sont des manufactures impériales, royales ou nationales où, dans l’expression du comte Henri Siméon, directeur de l’administration des tabacs sous la monarchie de Juillet, les bâtiments, entrepris au nom et pour le compte du gouvernement, doivent présenter « un cachet de grandeur et de force » (Siméon 1844).

Figure 2

Eugène Rolland (1812-1885), dans son costume de l’Académie des Sciences, à laquelle il est élu en 1872. Portrait photographique par Eugène Pirou. Album de portraits des membres de l’Institut de France entre 1884 et 1886, Académie des Sciences, vol. 1 (Paris, Bibliothèque de l’Institut, 14-526338)

Figure 3

Champ de tabac, comptage des feuilles par un vérificateur du service de la culture (1910)

Au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle, l’industrie française des tabacs voit une augmentation considérable du nombre de ses manufactures, passant de 10 en 1850 à 22 dans l’entre-deux-guerres. Avec l’extension des autorisations de cultiver les tabacs accordée par la même occasion à de nouveaux départements, le nombre de magasins de tabacs en feuilles où les planteurs livrent leur récolte entre les mains de l’administration, est également en augmentation. On en compte 32 vers 1900, répartis entre 17 départements, des ensembles bâtis qui ressemblent aux manufactures, mais sans la haute cheminée qui dénote la présence d’une machine à vapeur. Ce développement des capacités d’emmagasinage et de production correspond à celui de la consommation, accompagnant la croissance générale de la population et l’augmentation en même temps de la consommation individuelle, passant de 393 grammes par habitant par an en 1835, à 996 grammes en 1900. L’augmentation du nombre de manufactures, à laquelle est associée le nom d’Eugène Rolland, ingénieur polytechnicien rentré aux tabacs en 1833, nommé directeur du Service central des constructions créé en 1844, puis Directeur général des Manufactures de l’État de 1860 à 1881, correspond également à la croissance plus particulière de la consommation de cigares fabriqués en France. À la différence des tabacs à fumer et à priser, la fabrication de ce produit, qui vient à la mode sous le Second Empire, résiste à toute tentative de mécanisation, nécessitant le recrutement et formation de très nombreuses cigarières. Au début de la Troisième République, lorsque la perte des manufactures de Strasbourg et de Metz nécessite également la création de nouveaux établissements pour les remplacer, presque toutes les manufactures nationales emploient chacune plus de mille ouvriers et ouvrières, très majoritairement des ouvrières d’ailleurs, occupées à confectionner manuellement des cigares, environ 300 par journée de dix heures (Hamille 1875).

Figure 4

Vue d’un atelier de cigarières à la manufacture de Strasbourg, gravure par E. Schublin, vers 1885. Strosburjer Bilder, Strassburg, G. Fishbach, n° 103 (Strasbourg, BNU, M. 43. 614)

Figure 5

Vue d’un atelier de cigarières à la manufacture de Châteauroux en 1928. Tiré d’un album édité par H. Tourte et M. Petitin, Levallois-Perret

Figure 6

Carte de France de la culture et fabrication des tabacs en 1927

Figure 7

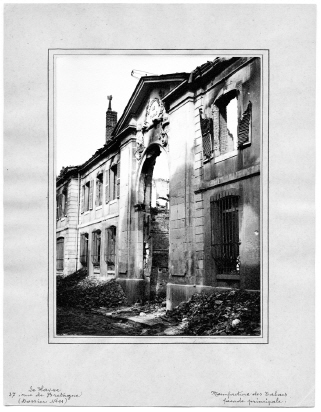

Le Havre, 1945, vestiges de la façade de la manufacture dessinée vers 1726 Par Jacques V Gabriel

Parmi les 22 manufactures en activité dans les années 1930, celles de Dieppe et du Havre sont détruites par faits de guerre, en 1942 et 1944 respectivement. Elles ne seront pas reconstruites. Ensuite, pendant les Trente Glorieuses, la construction par le SEITA de quatre grandes usines à cigarettes, à Lille, Nantes, Dijon et Riom, contribue également à rendre superflues d’autres manufactures héritées du XIXe siècle. Les bâtiments à étages de ceux-ci ne correspondent plus ni à la préparation générale des matières, ni à la confection et au conditionnement des cigarettes, fortement mécanisés et nécessitant des ateliers de grande surface sans poteaux. Chaque machine connaît par ailleurs de formidables gains de productivité : de 250 cigarettes par minute, dans les années 1930, on passe à 7 200 dans les années 1980 et 16 000 en 2000.

Ainsi, et à partir de la fin des années 1960, les vieilles manufactures sont fermées les unes après les autres. Dans le cadre de la suppression des barrières douanières au sein de la Communauté économique européenne, l’ouverture du marché français aux produits étrangers à partir de 1976, les cigarettes blondes de style américain, conjuguée avec les effets des lois relatives à la lutte contre le tabagisme, a un impact négatif sur la vente des produits du monopole français, notamment ses cigarettes traditionnelles en tabacs bruns comme les Gauloises ou les Gitanes. Certaines manufactures, toutefois, comme celles de Morlaix et de Strasbourg, restent plus longtemps en activité, car spécialisées dans la seule fabrication de cigares qui peut encore s’accommoder de lieux de travail conçus au XVIIIe ou au XIXe siècle. Mais, comme nous l’avons vu, l’acquisition d’Altadis par Imperial Tobacco annonce la fermeture définitive de toutes les unités de production sur le territoire français ainsi que les centres de recherche et le petit musée du tabac ouvert à Paris en 1979 ; ses collections sont vendues aux enchères (Smith 2011).

Reconversions, l’exemple précoce de Toulouse

En 1969, la manufacture des tabacs de Paris-Reuilly dans le XIIe arrondissement, spécialement construite en 1857 pour la fabrication de cigares de luxe, est fermée. Elle est démolie en 1976 pour céder la place à des immeubles de logement, ne laissant comme vestiges qu’un portail sur la rue de Charenton, flanqué de deux petits bâtiments de gardiennage. Pendant quelques années encore, la démolition est ainsi le sort habituel réservé aux manufactures fermées. Désaffectée en 1965 lors de l’ouverture de la nouvelle usine à cigarettes de Lille-Ronchin, l’ancienne manufacture de Lille près de l’église Sainte-Marie Madeleine, datant à l’origine d’un hospice du XVIIIe siècle, est rasée en 1972. De la même manière, la première manufacture de Dijon, construite au début des années 1880, est démolie après l’ouverture en zone industrielle, en 1968, de la nouvelle usine à cigarettes. Située près du port, l’ancienne manufacture de Nice, construite par le gouvernement sarde en 1858 et intégrée à la direction française des tabacs en 1860, est fermée en 1980 et démolie peu après. À Limoges, des ateliers centraux ouverts en 1886 pour approvisionner l’ensemble des manufactures en matériel de fabrication, notamment les moules blocs en bois utilisés pour donner une forme standard aux cigares, sont fermés en 1982 et détruits aussitôt. À Bordeaux, enfin, la manufacture annexe du Tondu, construit d’abord sous le Second Empire comme magasin de tabacs en feuilles, est démolie après la fermeture en 1987 de la manufacture principale de la place Rodesse.

Figure 8

Groupe d’ouvrières à la manufacture de Paris-Reuilly, en 1921

Figure 9

Vue aérienne de la manufacture des tabacs de Dijon dans les années 1950 ou 1960. Carte postale

Figure 10

Limoges, ateliers centraux de construction de la Direction générale des Manufactures de l’État, fabrication de moules blocs, carte postale vers 1910

À partir de la seconde moitié des années 1970, cependant, de telles destructions ne vont plus tout à fait de soi. Suivant la naissance en Grande-Bretagne, dans les années 1960, de l’archéologie industrielle – l’expression est utilisée à partir de 1955 –, une nouvelle sensibilité à l’égard des patrimoines de l’industrie se fait progressivement jour en France. L’association nationale française, le Comité d’Information et de liaison pour l’archéologie l’étude et la mise en valeur du patrimoine industriel (CILAC) est fondée en 1978, à l’initiative, en grande partie, de l’historien des techniques, Maurice Daumas, auteur de la première grande synthèse française sur le sujet (Daumas 1980). Au début des années 1980, le ministère de la Culture lance des inventaires et études thématiques sur ce « nouveau » patrimoine, créant une cellule du patrimoine industriel au sein du bureau de la méthodologie à l’Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, service fondé par André Malraux et l’historien d’art André Chastel en 1964. Porté par des historiens universitaires comme Louis Bergeron, Denis Woronoff et Serge Chassagne, le mouvement en faveur du patrimoine industriel est soutenu également par quelques architectes, comme Bernard Reichen et Philippe Robert qui apprécient la capacité d’anciens bâtiments industriels à accueillir de nouveaux usages non-industriels. En 1980, leur transformation en logements sociaux de l’ancienne filature Leblan, à Lille, fait date.

La reconversion, ou adaptive re-use comme on l’appelle en langue anglaise, émerge ainsi dans les années 1980 comme une démarche susceptible de sauvegarder le patrimoine de l’industrie – son patrimoine bâti du moins – tout en lui permettant de gagner sa vie. Par la suite, c’est une démarche qui va se parer d’autres vertus sous l’enseigne de la transition écologique. En effet, ne serait-ce qu’en termes d’économies globales d’énergie, la conservation d’un bâtiment et son recyclage pour accueillir de nouvelles fonctions est plus sensée que la démolition et la construction neuve, une médecine douce en quelque sorte, pour reprendre l’expression de Philippe Robert (Robert 2005).

Dessinées par des ingénieurs polytechniciens, à une époque où l’investissement dans le bâti dépassait en général celui mis dans les équipements techniques abrités, et avantageusement situées dans des faubourgs du XIXe siècle, rattrapés au XXe siècle par les centres-villes, les anciennes manufactures des tabacs deviennent des lieux privilégiés pour de telles opérations de reconversion, se prêtant à une grande variété d’usages nouveaux. Suivant un usage établi au CILAC, on préfère ici parler de reconversion plutôt que de réhabilitation, terme qui n’indique pas un changement d’usage. Avant de voir quelques-unes de ces reconversions de plus près, toutefois, il convient de rappeler également que la reconversion, venue à la mode, pour ainsi dire, dans les années 1980, est en réalité un phénomène fort ancien. Des changements d’usage, qu’on peut appeler des reconversions économiques ou « vernaculaires », sans aucune intention de préservation patrimoniale mais cherchant simplement à mettre à profit des espaces bâtis existants, se rencontrent dans toute l’histoire de l’architecture : temples de l’Antiquité qui deviennent des églises, églises transformées en granges, édifices conventuels qui accueillent des filatures et autres manufactures, hôtels particuliers mués en musées ou ministères, moulins transformés en résidences secondaires, écuries en garages, « friches » industrielles en nouveaux territoires de l’art...

Parmi les anciennes manufactures des tabacs, celle de Toulouse présente à la fin du XIXe siècle un cas précoce d’une telle reconversion. Son site, à l’origine, est celui d’un couvent des Bénédictins attesté à la Daurade, près du Pont Neuf, dès 844 mais dont les bâtiments dateraient du XVIIe siècle. Ceux-ci sont acquis comme bien national par l’industriel François Boyer-Fonfrède pour l’installation d’une manufacture intégrée de cotonnades – filature et tissage –, associée à une « école gratuite d’industrie », accueillant des enfants de familles indigentes, enfants qui travaillaient, gratuitement, dans son entreprise (Causse 1957). Le blocus continental a raison de celle-ci et, en 1811, au tout début du monopole napoléonien, la Régie des Droits réunis se rend acquéreur des bâtiments pour y aménager une des seize manufactures des tabacs créées alors à travers l’Empire.

En 1821, l’administration se rend également acquéreur d’une grande usine hydraulique située au Bazacle, entre la Garonne et le canal de Brienne. Celle-ci, une construction industrielle du même Boyer-Fonfrède, datant de 1793, est adaptée pour le râpage mécanique des tabacs en poudre. Puis, de 1888 à 1894, ce site voit la réalisation d’une manufacture entièrement neuve, dont les activités de production se poursuivront jusqu’en 1979 (Smith 1989). Protégés au titre des Monuments historiques en 1990, après quelques incendies d’origine criminelle, les bâtiments abritent aujourd’hui l’université de Toulouse-I-Capitole.

Quant aux bâtiments à la Daurade de l’ancien couvent-ancienne filature-ancienne manufacture des tabacs, ils sont cédés gratuitement à la ville en 1892 et transformés en École des Beaux-Arts. Dessiné par l’architecte toulousain Pierre Esquié dans un style que l’histoire d’art américaine qualifie, justement, de « Beaux-Arts », un nouveau bâtiment en pierre de 1895, à la façade chargée de bustes, d’inscriptions et de femmes nues allégoriques, vient fermer la cour sur le quai. Mais les bâtiments derrière qui accueillent aujourd’hui les étudiants de l’Institut supérieur des arts de Toulouse sont bien ceux de l’ancienne manufacture des tabacs, ceux-là même, sans doute, où se trouvaient les dortoirs de l’école d’industrie pendant la période révolutionnaire.

Figure 11

Toulouse, cour de l’Institut supérieur des arts de Toulouse

Reconversions, les programmes

Depuis les années 1980, les anciennes manufactures des tabacs, protégées éventuellement au titre de la législation sur les monuments historiques, ont toutes été conservées et converties à de nouveaux usages. La liste chronologique des opérations suggère la diversité des usages nouveaux insérés dans les bâtiments. On y note d’emblée, à Nancy, Toulouse, Lyon, Morlaix et Strasbourg, l’importance des locaux d’enseignement universitaire. Dans les manufactures, les volumes des bâtiments dits d’exploitation se prêtent, sans restructurations trop radicales, à la création d’amphithéâtres et de salles de cours.

Nantes, 1984 : équipements de quartier, bibliothèque, auberge de jeunesse, logements sociaux, équipements municipaux divers (dont l’actuelle « Maison de la Tranquillité publique ») (Ville de Nantes 2013)

Issy-les-Moulineaux, 1987 : logements (260 unités), bureaux, commerces, (Smith 1994 et 2000)

Nancy, 1991 : pôle culturel (théâtre, Conservatoire régional de musique, danse et art dramatique), pôle universitaire de gestion, médiathèque

Toulouse, 1995 : Université des Sciences sociales Toulouse-I-Capitole

Lyon, 1993-2003 : Université Jean-Moulin Lyon III (Smith 2009)

Marseille, 1992-2003 : pôle archives et patrimoine, pôle média, pôle friche théâtre (Langlade 2003)

Bordeaux, 1995 : résidence troisième âge

Orléans, 1997 : bureaux et centre de documentation de la Direction régionale des Affaires culturelles

Pantin, 2002 : bureaux, hôtel industriel

Châteauroux, 2006 : hôtel de voyageurs, centre d’affaires, centre d’appels

Riom, 2006 : logements, atelier d’artiste (Smith, 2004)

Morlaix, 2006-2021 : IUT, logements, bureaux, antenne Espace des sciences de Rennes (Smith 1996, Fièvre 2004)

Metz, 2019 : cent logements, du studio aux cinq pièces, résidence pour étudiants

Strasbourg, 2022 : locaux universitaires de recherche et d’enseignement, école d’art, auberge de jeunesse, pôle économique de start-ups et d’espaces de coworking (Smith et al. 2017)

Il n’est pas question de passer ici en revue toutes ces opérations, ni d’en juger les qualités. En effet, en matière de reconversion des bâtiments industriels, la notion de bonnes pratiques est très difficile à cerner. On peut être d’accord que ces bonnes pratiques doivent toujours être fondées sur des recherches préliminaires approfondies et sur une connaissance aussi exhaustive que possible des bâtiments concernés, de leur « esprit » et de leur environnement. Mais, ensuite, la notion peut revêtir de contenus divergents selon les parties prenantes, la maîtrise d’ouvrage et les investisseurs, par exemple, l’équipe de la maîtrise d’oeuvre, l’historien universitaire ou le professionnel du patrimoine, la collectivité territoriale concernée et son office de tourisme, l’utilisateur final, l’étudiant dans la bibliothèque ou le membre du public en visite... On se contentera donc de regarder d’un peu plus près quatre opérations, deux du début des années 1980 et deux autres, plus récentes. Elles seront examinées à lumière de deux questions simples. Pour les nouveaux utilisateurs amenés à les fréquenter, comment est interprétée l’histoire des lieux? Indépendamment des murs, quel traitement a pu être réservé au patrimoine technique de l’industrie des tabacs?

Figure 12

Lyon Monplaisir, plan perspective de la manufacture des tabacs projetée, signé Urbain, 1909

Figure 13

Issy-les-Moulineaux, confection de cigarettes à la main, photo retouchée

Issy-les-Moulineaux et Nantes

La manufacture des tabacs d’Issy-les-Moulineaux est édifiée de 1900 à 1904, la « reconstruction » de la manufacture parisienne du Gros-Caillou située sur le quai d’Orsay dans l’actuel VIIe arrondissement, désaffectée en 1904 et presqu’entièrement rasée en 1909. Depuis sa création en 1811, elle avait été la principale manufacture des tabacs du pays et l’un des plus grands établissements industriels de Paris intra-muros, comptant plus de 2 000 ouvriers et ouvrières immatriculés au début des années 1880. L’établissement d’Issy est spécialisé d’abord dans la production de cigares et ensuite dans celle des cigarettes, destinées essentiellement au marché parisien. Gauloises, Élégantes, Françaises et Parisiennes, cigarettes courantes en tabacs bruns, mais aussi des cigarettes de luxe en tabacs bruns ou jaunes : Madrilènes, Grenades, Sultanes, Amazones-Vizir, Natacha, Annouchka, Naja, Congo, Balto, Myrto, Arc-en-Ciel, Topaze, Fashion, High-Life, Week-End... Les fabrications sont arrêtées en août 1978 et les bâtiments restent vides pendant quelques années, les ateliers loués occasionnellement pour le tournage de films, comme Diva, en 1981, de Jean-Jacques Beineix.

Avec la bénédiction de la municipalité, l’ensemble devait être démoli en vue d’un projet immobilier de bureaux et de logements, mais l’intervention auprès du ministre de la Culture Jack Lang d’un homme politique local, Jean Glavany, alors chef de cabinet du Président Mitterrand, aboutit à l’inscription de la manufacture à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques, par arrêté du 9 octobre 1984. Cette mesure de protection ne modifie en rien le programme initialement prévu en cas de démolition des bâtiments, une promotion réalisée pour France Construction (groupe Bouyges) par les architectes François Céria et Alain Coupel : 260 logements, 450 places de parking, 12 000 m2 de bureaux et 1 000 m2 de commerces. Pour créer les bureaux, un bâtiment de magasins en fond de parcelle, construit en 1950 à la suite de dommages soufferts en juin 1940 lors d’un bombardement allemand, est démoli et remplacé par un immeuble neuf de huit étages. Quant aux logements, ils viennent occuper les anciens bâtiments d’exploitation dont seul l’enveloppe subsiste, les étages dédoublés à l’intérieur sur une structure porteuse indépendante.

Figure 14

Issy-les-Moulineaux, atelier de torréfaction, carte postale vers 1910

Avec le musée d’histoire locale à Issy-les-Moulineaux, une tentative fut entreprise pour sauver l’un des torréfacteurs Rolland, datant de la création de l’usine au début du XXe siècle, mais le musée des sciences et de l’industrie alors en gestation à La Villette décline la prise en charge de cette machine, compte tenu du coût estimé de son démontage et transfert. Sur place donc, à Issy, aucun élément technique ne rappelle les fonctions industrielles des lieux. Leur interprétation historique in situ se résume au texte de 180 mots du panneau Decaux « Histoire de la Cité » planté devant l’ancien bâtiment d’administration de la manufacture. À côté, donnant sur l’esplanade minérale créée par l’arasement du mur d’enceinte, un restaurant, « aux allures de loft contemporain », porte le nom – plutôt générique – de « La Manufacture ».

Figure 15

Nantes, couverture de l’album photographique édité par H. Tourte, Levallois-Perret, 1905

Figure 16

La manufacture des tabacs de Châteauroux, gravure de Lorain

Réalisée sensiblement dans les mêmes années, mais sans protection préalable des bâtiments au titre des monuments historiques, la reconversion de l’ancienne manufacture des tabacs de Nantes contraste fortement avec celle d’Issy. À Nantes, la manufacture est construite de 1861 à 1864 suivant les plans du Service central des constructions dirigée par Eugène Rolland et avec l’aide de l’architecte nantais, Joseph Chenantais. Avec l’établissement construit à Châteauroux à la même époque, il sert de modèle – on l’appelle parfois le « modèle Rolland » – pour une douzaine de manufactures nouvelles réalisées par la suite. Elle cesse tranquillement ses fabrications en 1974, transférées à la nouvelle usine à cigarettes ouverte par le SEITA à Carquefou, usine fermée quant à elle en 2014 et démolie en février 2019.

Conformément au bail passé en 1858 entre la ville de Nantes et l’État, la manufacture désaffectée du Second Empire est restituée à la ville et c’est sous la direction de la municipalité socialiste du maire Alain Chénard, ancien ouvrier des tabacs, que les architectes Georges Evano et Sylvie Jullien mènent à bien la reconversion du site, étudiée dès 1977 et accomplie entre 1981 et 1983. L’opération mobilise huit équipes d’architectes différentes pour un programme mixte comportant un tiers de logements sociaux (82 unités), un tiers de services municipaux et un tiers d’équipements de quartier : une crèche, une halte-garderie, un foyer pour personnes âgées, une permanence médico-sociale, une bibliothèque municipale et une auberge de jeunesse. Jouant le contraste avec l’architecture industrielle du milieu du XIXe siècle, de nouvelles structures en verre et acier rouge viennent créer de nouveaux espaces en continuité avec les bâtiments existants, donnant une touche de modernité années 1980 à la façade de l’ensemble sur le boulevard de Stalingrad, le long du chemin de fer. Trente ans plus tard, on peut trouver que ces rajouts ne vieillissent pas aussi bien que les vieux bâtiments en pierre qu’ils sont venus égayer. L’enlèvement des murs et grilles d’enceinte, la démolition de deux bâtiments pour former de nouvelles petites places – place de la Manu, allée de la Cigarière – et la création d’une rue intérieure traversante contribuent à ouvrir le site vers son quartier et à rendre à la ville un espace qui, à l’époque de l’activité manufacturière, était extraterritorial (Pasgrimaud 2010).

Figure 17

Les enfants de l’asile, photo tirée de l’album photographique édité par H. Tourte, Levallois-Perret, 1905

Figure 18

Étuveurs et emballeurs de scaferlati, photo tirée de l’album photographique édité par H. Tourte et M. Petitin, Levallois-Perret, vers 1927

Figure 19

Agrandissement d’une photo tirée de l’album de 1927

Du patrimoine technique lié à la production industrielle des tabacs, seuls subsistent les structures en fer et briques des foyers des torréfacteurs Rolland, un peu perdues aujourd’hui dans l’ancien atelier occupé par un centre de loisirs. Datant de 1947, la cheminée en béton armé, système Monnoyer, est également conservée, comme l’une des chaudières à vapeur, type Niclausse, de 1955, qui se dresse entre les étagères dans la bibliothèque. Si ces deux derniers éléments sont clairement industriels, c’est toutefois de manière générique, sans aucun lien direct au travail des tabacs.

C’est dans le projet « 1% artistique » qu’une certaine évocation du passé industriel des lieux se distingue à Nantes, léguant sur place plusieurs sculptures et une belle création photographique. Parmi les sculptures, La Petite Fille, un bronze installé près de la crèche et signé en 1983 par Jacques Raoult est franchement touchante ; le modèle était sa propre fille. Du même sculpteur, La Cigarière domine l’allée du même nom mais avec une figure qui ferait davantage penser à la manufacture de Séville que à celle de Nantes.

L’intervention collective des trois artistes Christian Boltanski, Alain Fleischer et Bernard-Xavier Vailhen est plus subtile. Présentés sous verres, des fragments abstraits d’à-plats de couleur, de chiffres et de textures des murs d’avant leur restauration sont conservés dans autant de « vitrines archéologiques », traces ténues du sens délivré par un bâtiment qui a vécu et dans lequel des ouvriers et ouvrières ont passé de longs moments de leur existence. Dans un album d’une cinquantaine de photographies du personnel de la manufacture, réalisé vers 1927 par l’entreprise Tourte et Petitin de Levallois-Perret, les artistes ont retenu des groupes, des personnages ou des détails, notamment des mains des ouvrières, pour créer des agrandissements photographiques reproduits sur toile. Dispersées à travers l’espace public du site, ces images transmettent également quelque chose de la mémoire ouvrière des lieux : « Nous voudrions que le souvenir de la fonction première du lieu et de tous ceux pour qui il fut un décor quotidien restât vivant. »

L’achèvement des travaux de reconversion de la manufacture de Nantes, en 1983, coïncide avec l’arrivée d’une nouvelle municipalité de droite qui ne cherche pas à célébrer les réussites de l’équipe précédente, dont fait partie aussi la première ligne du tramway moderne à Nantes. Trente ans plus tard, en revanche, de nouveau géré par une équipe de gauche et labellisé « Ville d’Art et d’Histoire », Nantes et ses services du patrimoine cherchent à remettre en valeur la manufacture et l’opération de sa reconversion, considérée comme exemplaire. Des dépliants sont édités, des cafés-rencontres et visites guidés organisés, des panneaux d’interprétation installés sur le site et un colloque scientifique monté pour analyser et comparer des reconversions de manufactures, non seulement dans d’autres villes françaises mais aussi dans deux autres pays à monopole, l’Italie et l’Espagne. La actes de ce colloque n’ont pas donné lieu à une publication papier mais sont disponibles en ligne (Absalon 2013).

Marseille et Morlaix

La ville de Marseille est retenue, dès le début du monopole napoléonien, pour devenir le siège d’une manufacture impériale. Elle est établie au-dessus du port vers l’abbaye Saint-Victor dans deux propriétés appartenant au maire, le négociant-armateur Antoine-Ignace-Anthoine. Rue Sainte, des ateliers de cette première manufacture existent encore de nos jours, utilisés depuis 2016 comme studios de danse d’une fabrique d’art et de culture. Pour les tabacs, cependant, et dès la fin des années 1850, ces locaux deviennent trop étroits pour la confection manuelle des cigares, la spécialité marseillaise qui emploie déjà plus de 1 400 cigarières. Sur un terrain de 26 000 m2 acquis dans le quartier de la Belle de Mai, le long des voies de chemin de fer du PLM qui arrivent à la gare Saint-Charles, une nouvelle manufacture « modèle Rolland » est construite de 1862 à 1868. Elle est agrandie à plusieurs reprises, notamment dans les années 1930 puis de nouveau dans les années 1950 lorsqu’elle se voit spécialisée dans la seule production de cigarettes en tabac brun. Englobant, à la même époque, des bâtiments voisins construits au XIXe siècle par les raffineries de sucre Saint-Louis, la manufacture vient à occuper une surface de dix hectares. Elle cesse de fonctionner, non sans résistances et heurts, en 1990.

Figure 20

Employés supérieurs et préposés de la manufacture de Marseille, photo Tourte et Petitin, 1919

À partir de cette date, la transformation progressive de ce qu’on appellera la Friche de la Belle de Mai est l’une des opérations de reconversion les mieux connues en France et les mieux documentées (Rosenquist 2019). L’occupation de la partie de l’ancienne manufacture dépendant à l’origine des sucres Saint-Louis par des compagnies théâtrales et des artistes en tous genres a beaucoup contribué à faire de la notion de « friche industrielle » quelque chose de positive, un concentré de créativité tous azimuts et de fiestas débridées, un nouveau territoire de l’art que toute municipalité voudrait pouvoir compter parmi ses atouts d’attractivité. La reconversion des deux autres secteurs de la manufacture a été moins médiatisée : les bâtiments du Second Empire agrandis dans les années 1930, transformés de 1998 à 2003 en pôle patrimoine (Centre interrégional de conservation et de restauration du patrimoine, réserves des musées de la ville, une antenne marseillaise de l’INA et les Archives municipales) et la grande usine des années 1950, convertie en pôle multimédia et connue pour le tournage de la série à succès, Plus Belle la Vie. En dépit de la disparition quasi-totale de ses archives propres, l’histoire de la manufacture marseillaise est relativement bien connue, grâce notamment à l’étude publiée à l’initiative du service des Archives municipales (Langlade 2003). Aménagés par l’architecte Christian Biaggi, les locaux de ces archives mettent en valeur des aspects du passé du bâtiment, comme les planchers en bois ou la charpente en béton armé. Le décor des parties accessibles au public évoque également le tabac, avec un atrium tapissé de feuilles de Virginie et une moquette dans la salle de lecture dont le dessin sérigraphié évoque aussi des feuilles de tabac. Chose étonnante, cependant, et aussi incompréhensible qu’inexcusable, l’inscription « Manufacture nationale des tabacs » gravée dans le fronton au-dessus de la porte principale du bâtiment administratif donnant sur la rue Guibal a été biffée.

Figure 21

Salle de lecture des Archives municipales de Marseille

Quant au travail du tabac, les trois pôles du site ne conservent aucune vieille machine susceptible de l’évoquer. À la fermeture de l’usine à cigarettes de Lille-Ronchin, en 2005, la direction d’Altadis a pris l’initiative de transférer à Marseille une machine à cigarettes Baron-British Empire, datant des années 1920 et qui avait été restaurée par des ouvriers lillois pour être exposée dans l’entrée de leur usine. À Marseille, après avoir été montrée brièvement dans l’entrée du pôle média, cette machine a été démontée et remisée, en pièces très détachées, dans un local attenant à la chaufferie. Sa (seconde) restauration et sa présentation au public, par exemple dans l’entrée des Archives municipales, seraient très souhaitables.

La manufacture de Morlaix, la dernière qu’on verra ici et la plus ancienne, est l’une des deux dernières manufactures des tabacs de l’Ancien Régime encore en existence en France. L’autre, à Tonneins (Lot-et-Garonne), daterait de 1726 et resta en activité jusqu’en 1872, date de l’ouverture d’une nouvelle manufacture dessinée par le Service central des constructions, fermée quant à elle en 2000 et encore sans affectation aujourd’hui. L’occupation actuelle du bâtiment du XVIIIe siècle sur les bords de la Garonne par un loueur de canoés et kayaks serait à classer sous la rubrique des reconversions vernaculaires.

Figure 22

Manufacture des tabacs de Morlaix, vue aérienne vers 1960

À Morlaix, en revanche, la manufacture construite de 1736 à 1740 selon les plans de l’architecte du roi Jean-François Blondel est restée en activité sur le même site jusqu’en 2004 (Guillou, 2009). La culture indigène du tabac étant interdite sous le régime de la Ferme, la localisation de la manufacture dans le port breton la mettait à proximité, pour ainsi dire, de la matière première, les tabacs des colonies américaines autour de la baie de Chesapeake, importés via les ports de Bristol ou de Glasgow. L’établissement, repris par la Régie des Droits réunis en 1811, est agrandi et modernisé au XIXe et au XXe siècles, et spécialisée à partir des années 1950 dans la fabrication des cigares et de trois autres produits « historiques » du monopole, la poudre à priser, les rôles à mâcher et les carottes. En 2000, cinq ans après qu’un incendie ait gravement endommagé l’un des bâtiments, l’annonce par Altadis de la fermeture de la manufacture donne à la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Morlaix l’occasion d’acquérir le site et de préparer sa reconversion. Évitant ainsi un intermède de déshérence et laissant aux instances culturelles le temps de parfaire la protection de l’ensemble – classement pour les parties architecturales datant du XVIIIe siècle et pour les installations techniques du XIXe siècle et inscription pour les autres bâtiments –, un schéma directeur de 2002, dû aux architectes de l’Atelier Novembre, Jacques Pajot et Marc Iseppi, cherche à désenclaver le site et le transformer en un nouveau morceau de ville. Il privilégie des usages mixtes avec de l’habitat, de l’activité économique, de l’activité tertiaire, de l’enseignement et de la culture. Des appartements sont assez rapidement aménagés dans le bâtiment de direction de la manufacture sur le quai de Léon. Installé dans un grand bâtiment d’ateliers construit en béton armé et datant de 1928, un Institut universitaire technologique, aménagé par l’architecte nantais Jean-Marie Lépinay, est ouvert en 2004. Dans le bâtiment de la même époque appelé la « cathédrale », Morlaix Communauté installe son siège administratif en 2008.

Figure 23

Morlaix, vue de la salle des moulins pour le râpage des poudres à priser

En raison de la grande importance de la manufacture des tabacs dans la vie économique et sociale de la ville bretonne pendant plus de trois cents ans, et grâce aussi à un fonds d’archives exceptionnellement bien conservé, déposé aux Archives départementales du Finistère à Quimper, l’histoire de l’établissement est bien connue, l’objet de plusieurs publications. Sur place, cette histoire sera interprétée dans les salles d’exposition en cours de préparation dans le cadre de l’installation d’une antenne de l’Espace des Sciences de Rennes, un centre de culture scientifique, technique et industrielle. L’antenne se déploiera sur 2 800 m2 d’anciens ateliers autour du grand trésor technologique de la manufacture, sa salle de moulins à râper les tabacs à priser, installée à la fin du Second Empire lors de la « transformation mécanique » de l’établissement après l’arrivée du chemin de fer et l’inauguration en 1865 du célèbre viaduc de la ville. Cette salle exceptionnelle, seule survivante de six salles similaires qui existaient dans les manufactures au XIXe siècle est restée en activité jusqu’en 1982. L’un de ses moulins a récemment été remis en état de fonctionnement par le restaurateur du patrimoine Olivier Morel. Une série d’autres machines seront exposées, supports d’explications techniques sur le travail du tabac et sur la vie dans la manufacture.

Cet article peut donc conclure sur une note positive, avec l’exemple, enfin, d’une manufacture convertie avec bonheur à divers nouveaux usages mais qui a su préserver non seulement ses murs multiséculaires mais aussi une partie importante de son patrimoine technique. L’antenne de l’Espace des Sciences, doit ouvrir ses portes au printemps 2021. L’histoire du tabac et de la manufacture morlaisienne y sera présentée d’une manière à la fois scientifique et accessible, et sans ignorer le fait que « fumer tue ».

Parties annexes

Références

- Absalon, Olivier (dir.), 2013, Les “Manus” après les tabacs : 30 ans de reconversions de lieux industriels, journées d’étude, 13-15 novembre 2013. Nantes, Direction du patrimoine et de l’archéologie,

- Causse, Henri, 1957, « Un industriel toulousain au temps de la Révolution et de l’Empire : François-Bernard Boyer-Fonfrède (1767-?) ». Annales du Midi : revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale 69 (38) : 121-133.

- Daumas, Maurice, 1980, L’Archéologie industrielle en France. Paris, Éditions Robert Laffont.

- Delon, René, 2014, Le tabac dans le sud-ouest, histoire d’une culture et d’une économie. Saint-Avertin, Éditions Sutton.

- Eveno, Muriel et Paul Smith, 2003, Guide du chercheur, histoire des monopoles du tabac et des allumettes en France, XIXe-XXe siècles. Paris, Éditions Jacques Marseille/Altadis.

- Fièvre, Laurent, 2004, Les manufactures de tabacs et d’allumettes, Morlaix, Nantes, Le Mans et Trélazé (XVIIIe-XXe siècles). Rennes, Presses universitaires de Rennes.

- Guillou, Anne, 2009, La manufacture des tabacs de Morlaix, quatre siècles d’histoire. Morlaix, Éditions Skol Vreizh.

- Hamille, Victor, 1875, Assemblée nationale, Enquête parlementaire sur l’exploitation du monopole des tabacs et des poudres. Paris, Imprimerie nationale.

- Langlade, Isabelle (dir.), 2003, 10, rue Bleue, histoire et reconversion d’une manufacture des tabacs. Marseille, Éditions Parenthèses/Archives municipales de Marseille.

- Pasgrimaud, Yannick et Franck Jouneau, 2010, Coup de tabac à la manu, film documentaire. Nantes, Château dans la brume, en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=7n6VzbLwvQ0

- Price, Jacob M., 1973, France and the Chesapeake. A history of the French Tobacco Monopoly, 1674-1791, and if its Relationship to the British and American Tobacco Trades. Ann Arbor, University of Michigan Press.

- Renaud-Morand, Bénédicte, 2017, Nouvelle usine de tabac de Riom. Dossier d’Inventaire, en ligne : https://patrimoine.auvergnerhonealpes.fr/dossier/nouvelle-usine-de-tabac-de-riom/669a2272-1989-4714-b2ad-eed2cfdc9576#refdoc

- Robert, Philippe et Desmoulins, Christine, 2005, Transcriptions d’architecture, architecture et patrimoine, quels enjeux pour demain? Paris, ADPF ministère des Affaires étrangères.

- Rosenquist, Marta, 2019, La Friche la Belle de Mai à Marseille, espaces industriels, politiques culturelles et art contemporain. Aix-Marseille, Presses universitaires de Provence.

- Siméon, Henri, 1844, Rapport concernant la fabrication et la vente exclusives du tabac, suivi des comptes relatifs à cette branche de revenu pour l’année 1842. Paris, Imprimerie royale.

- Smith, Paul, 1989, « La Manufacture des Tabacs de Toulouse ». L’Auta, organe de la Société les Toulousains de Toulouse et amis du vieux Toulouse 549 : 227-244.

- Smith, Paul, 1994, « La Manufacture des Tabacs d’Issy-les-Moulineaux, fermeture et reconversion ». Dans Jean Davoigneau et François Hulot (dir.), Issy-les-Moulineaux, 2 000 ans d’histoire : 124-127 et 152-153. Issy-les-Moulineaux, Issy-Média.

- Smith, Paul, 1996, « La Manufacture des tabacs de Morlaix ». L’Archéologie industrielle en France 28 : 5-12.

- Smith, Paul, 2000, « L’industrie du tabac à Paris ». Paris et Île-de-France, Mémoires publiés par la Fédération des Sociétés historiques et archéologiques de Paris et de l’Ile-de-France 51 : 237-253.

- Smith, Paul, 2004, « La Manufacture des tabacs de Riom, histoire et architecture ». Recherches en histoire de l’art (Université de Clermont II) 3 : 105-122.

- Smith, Paul, 2009, « Passer des tabacs à la fac : la reconversion de la manufacture de Lyon ». L’Archéologie industrielle en France 54 : 80-86.

- Smith, Paul, 2011, « Le musée du tabac à Paris, 1937-2000 », L’Archéologie industrielle en France 58 : 74-79.

- Smith, Paul et al., 2017, La Manufacture des tabacs de Strasbourg et les patrimoines du tabac en Alsace. Lyon, Lieux-Dits.

- Ville de Nantes, 2013, Laissez-vous conter la manufacture des tabacs. Nantes, Ville et pays d’art et d’histoire, visite-découverte.

Liste des figures

Figure 1

Vue de la manufacture des tabacs de Morlaix, édifiée entre 1736 et 1740 sous la direction de l’architecte Jean-François Blondel

Figure 2

Eugène Rolland (1812-1885), dans son costume de l’Académie des Sciences, à laquelle il est élu en 1872. Portrait photographique par Eugène Pirou. Album de portraits des membres de l’Institut de France entre 1884 et 1886, Académie des Sciences, vol. 1 (Paris, Bibliothèque de l’Institut, 14-526338)

Figure 3

Champ de tabac, comptage des feuilles par un vérificateur du service de la culture (1910)

Figure 4

Vue d’un atelier de cigarières à la manufacture de Strasbourg, gravure par E. Schublin, vers 1885. Strosburjer Bilder, Strassburg, G. Fishbach, n° 103 (Strasbourg, BNU, M. 43. 614)

Figure 5

Vue d’un atelier de cigarières à la manufacture de Châteauroux en 1928. Tiré d’un album édité par H. Tourte et M. Petitin, Levallois-Perret

Figure 6

Carte de France de la culture et fabrication des tabacs en 1927

Figure 7

Le Havre, 1945, vestiges de la façade de la manufacture dessinée vers 1726 Par Jacques V Gabriel

Figure 8

Groupe d’ouvrières à la manufacture de Paris-Reuilly, en 1921

Figure 9

Vue aérienne de la manufacture des tabacs de Dijon dans les années 1950 ou 1960. Carte postale

Figure 10

Limoges, ateliers centraux de construction de la Direction générale des Manufactures de l’État, fabrication de moules blocs, carte postale vers 1910

Figure 11

Toulouse, cour de l’Institut supérieur des arts de Toulouse

Figure 12

Lyon Monplaisir, plan perspective de la manufacture des tabacs projetée, signé Urbain, 1909

Figure 13

Issy-les-Moulineaux, confection de cigarettes à la main, photo retouchée

Figure 14

Issy-les-Moulineaux, atelier de torréfaction, carte postale vers 1910

Figure 15

Nantes, couverture de l’album photographique édité par H. Tourte, Levallois-Perret, 1905

Figure 16

La manufacture des tabacs de Châteauroux, gravure de Lorain

Figure 17

Les enfants de l’asile, photo tirée de l’album photographique édité par H. Tourte, Levallois-Perret, 1905

Figure 18

Étuveurs et emballeurs de scaferlati, photo tirée de l’album photographique édité par H. Tourte et M. Petitin, Levallois-Perret, vers 1927

Figure 19

Agrandissement d’une photo tirée de l’album de 1927

Figure 20

Employés supérieurs et préposés de la manufacture de Marseille, photo Tourte et Petitin, 1919

Figure 21

Salle de lecture des Archives municipales de Marseille

Figure 22

Manufacture des tabacs de Morlaix, vue aérienne vers 1960

Figure 23

Morlaix, vue de la salle des moulins pour le râpage des poudres à priser