Résumés

Résumé

Longtemps considéré comme un agent corrupteur de traditions, le tourisme peut aussi être un moyen employé par les minorités pour construire une appartenance positive. Dans cet article, nous abordons le processus qui a conduit à l'appropriation politique, dans les hautes terres des Indiens Mazatèques, d'un tourisme dissident centré sur l'expérience néo-chamanique. Comment les autochtones ont-ils intégré le regard touristique dans la construction d'une communauté imaginée, qui puise ses symboles simultanément dans les coutumes vernaculaires et dans l'invention d'une néo-indianité? Quelles relations ce processus d'ethnogenèse entretient-il avec l'émergence nationale de la nouvelle image d'un Indien vivant – et plus seulement archéologique?

Abstract

Tourism has long been considered as a phenomenon that destroys tradition, yet tourism has also been used by minority groups as a positive feature in the construction of their identity. This article examines the process which led to the political appropriation of a dissident tourism centered on a neo-shamanic experience in the highlands of the Mazatec Indians. How did the Indians integrate the touristic gaze in the construction of their imagined community – a construction which leans heavily on symbols which are at one and the same time rooted in vernacular customs and in the invention of a neo-indianism? What relation does this process of ethnogenesis have with the emergence, on a national level, of the new image of a living Indian beyond the archeological one?

Corps de l’article

Alors que le touriste et le phénomène social qu’il engendre depuis ces dernières décennies n’ont guère eu bonne presse en anthropologie (Picard et Michaud 2001), il est un terrain où ce visiteur opportun a fait particulièrement figure d’intrus : celui du chamanisme. Pourtant, le « tourisme néo-chamanique » s’est déployé, sous des formes très diverses, dans le fil d’une mode rencontrée par ce phénomène religieux depuis la publication de l’ouvrage de Mircea Eliade en 1951. Mais le discrédit que le sens commun, tout comme l’anthropologie, ont couramment fait peser sur les pratiques touristiques a d’autant plus sa raison d’être dès lors que le phénomène qui galvanise l’intérêt des voyageurs se trouve être le fleuron de l’ « authenticité », un phénomène religieux marginal, héritier d’une longue histoire, jusqu’alors généralement gardé secret dans les pays au passé colonial. Si la fascination se manifeste bien souvent sous la forme d’une « ethnologie-fiction » ou d’une « ethnologie de supermarché » (Meunier 1987: 240-241, au sujet des écrits de Carlos Castaneda), l’analyse des phénomènes sociaux auxquels elle donne lieu in situ n’est pas sans intérêt dès lors que l’on interroge les processus de constructions identitaires. Comme je voudrais le montrer chez les Indiens mazatèques du Mexique, les autochtones sont loin d’être les victimes de visiteurs prédateurs et corrupteurs de « culture ». Bien au contraire, ils emploient activement dans leurs adaptations aux changements rapides – en particulier les radicales mutations politiques - la venue des visiteurs, mais aussi leurs écrits, qu’ils soient touristes, voyageurs ou encore ethnologues.

Nous nous attarderons ici sur l’un des avatars de ce tourisme dissident, en nous arrêtant à Huautla de Jimenez, agglomération devenue célèbre dans les années 1960 et 1970 en tant que « ville des champignons sacrés » et de la chaman mazatèque María Sabina. Aujourd’hui, ce chef-lieu des hautes terres mazatèques, haut lieu notoire des « chamans du Mexique »[1], ne connaît plus qu’un tourisme épisodique et somme toute marginal : loin des excès passés, quelques dizaines de visiteurs reviennent chaque année lors de la saison des pluies, période des « champignons magiques ». Mais alors que le tourisme est devenu un phénomène mineur, les Mazatèques ont mobilisé les éléments du chamanisme non seulement dans la perspective d’une instrumentalisation commerciale et touristique, mais aussi à des fins d’affirmation ethnique et culturelle, dans le contexte d’un Etat qui se définit aujourd’hui sous l’angle du pluralisme culturel.

Si les pratiques chamaniques ont été rigoureusement dissimulées par le passé, elles sont aujourd’hui l’objet d’une exhibition sans précédent. Ce dévoilement frappe tout visiteur qui s’aventure à Huautla. Certes, les logos culturels empruntés au chamanisme (María Sabina, les champignons sacrés), exposés dans les vitrines commerciales du centre, apparaissent comme les accessoires désenchantés des plus nantis. En témoignent ces éléments commerciaux – chemises brodées, cartes postales, voire porte-stylos ou encore enseignes de taxis ou de restaurants affichant les grappes de champignons ou le nom de María Sabina – si loin des aspirations des « touristes-voyageurs » en quête d’authenticité… Mais dans un même temps, les « intellectuels modernes »[2] de la culture s’attachent à lester de contenu ces ustensiles commerciaux dépouillés de leurs fondements culturels, en s’investissant dans des politiques culturelles et en s’engageant dans la mise en spectacle des traditions locales. Le chamanisme et sa mise en tourisme constituent alors des ressources à la fois économiques et identitaires.

Ces procès de mises en scène culturelles montrent à quel point les identités se définissent davantage les unes par rapport aux autres que par la substance culturelle qu’elles recèlent. Comme le souligne Jean-François Bayart, « nous nous identifions moins par rapport à la positivité d’une communauté d’appartenance ou d’une culture que par rapport aux communautés et aux cultures avec lesquelles nous sommes en relation » (1996 : 101). Or dans une situation (post)coloniale, on sait combien le rôle de l’Etat est primordial dans la création des identités ethniques. Doit-on pour autant conclure que l’Etat serait le seul agent d’altérité déterminant dans les processus d’ethnogenèse ? Comme nous le montrerons, le tourisme – en particulier ici dans sa dimension subversive – peut se trouver mobilisé par différents acteurs dans ces rapports antagoniques constitutifs du processus d’ethnogenèse. Loin de l’effet d’adultération qu’on lui avait prêté, le tourisme devient alors un élément important sollicité dans la dynamique des inventions sociales.

Nous aborderons dans cet article le processus qui conduit les Mazatèques à employer un secret communautaire – le chamanisme –comme marqueur visible de leur différence, en mesurant les points de rencontre et les décalages d’une situation touristique traversée par des réalités sociales sans commune mesure. Notre analyse, portant sur les rouages de la réappropriation récente par une société locale d’un événement touristique qui lui est au départ radicalement extérieur, se fera à la croisée de plusieurs échelles : celle de cette société locale, et en particulier du chef-lieu Huautla de Jimenez, lieu de notre enquête ethnographique[3] et théâtre de l’événement touristique et de sa réappropriation par les acteurs locaux ; celle, mondiale, d’un tourisme issu des pays occidentaux dont la demande d’exotisme est fortement imprégnée de l’idéal du New Age ; celle enfin, nationale, du Mexique où la conception de l’indianité s’est transformée dans le courant des années 1980. En quoi le tourisme et sa mise en mémoire servent-ils les procès d’autodéfinition dans le contexte politique d’une valorisation de l’ethnicité ? Dans quels processus de construction d’identité imaginée – local et national – cet événement s’est-il trouvé impliqué ?

Pour répondre à ces questions, notre réflexion s’arrêtera tout d’abord sur le renversement d’un secret communautaire – les pratiques chamaniques jusqu’alors rigoureusement dissimulées aux regards extérieurs – en exhibition touristique et culturelle. Nous dégagerons non seulement les contradictions relatives au passage d’une « situation coloniale » à celle d’une « situation touristique »[4], mais aussi celles liées aux décalages entre la perception exotique des touristes et la réalité socio-économique d’une région en situation de changements rapides. Au-delà de ces décalages tangibles, nous montrerons que le processus d’ethnogenèse débute avec la mobilisation de la dimension subversive de ce type de tourisme, dans le contexte d’une remise en cause des politiques gouvernementales à l’intention des Indiens. Ce cheminement nous conduira à la mise en mémoire du regard touristique par les acteurs locaux, pour l’invention d’une identité culturelle positive.

Quand le secret devient parure

Les mises en scène d’éléments du chamanisme dans les vitrines culturelles et commerciales du chef-lieu ne doivent pas faire illusion. La dépréciation coloniale n’a pas épargné les Mazatèques, comme le montre l’ethnonyme vernaculaire « gens humbles », ou « gens de langue humble » (chjota én yoma) que s’attribuent ceux qui restent dans les marges de la société mexicaine de consommation. Par contraste, les revendications autochtones qui ont fleuri à la suite des mouvements néo-indianistes, ou les images d’Indiens porteurs de traditions véhiculées dans le cadre des politiques gouvernementales, exposent une face positive de cette négation culturelle[5]. Comme dans d’autres pays d’Amérique latine, la politisation des identités, les mobilisations indiennes pour la reconnaissance de droits culturels spécifiques aux côtés d’un Etat qui instrumentalise l’« acteur ethnique » en accord avec ses objectifs stratégiques, si elles relèvent de logiques antagoniques, n’en participent pas moins à la construction d’un discours performatif : le discours de l’identité ethnique et générique (Gros 2002 : 57-58). Ainsi chez les Mazatèques, les nouveaux leaders politiques revendiquent la valeur de leur richesse culturelle et proposent de nouveaux ethnonymes en contrepoint d’une « humilité sociale » qui n’en est pas moins toujours d’actualité pour nombre d’habitants de la Sierra.

Le paradoxe majeur lié aux exhibitions touristiques et culturelles initiées par les Huautlecos tient tout d’abord à la dimension occulte des pratiques religieuses dont elles s’inspirent. L’objet de l’exhibition – les champignons rituels au coeur de pratiques chamaniques toujours en vigueur dans l’intimité communautaire (Demanget 2007b) – n’est en effet pas anodin. On sait que les systèmes religieux immergés ont constitué l’une des ruses employées par des populations confrontées au cours de l’histoire à des rapports de subordination et de contrôle (religieux, politique, économique). Les réactions qui résultent d’une infériorité subie lors de la situation coloniale, souligne à ce titre Georges Balandier (1983 [1974]: 177), interviennent souvent de façon indirecte, opérant dans la clandestinité à la faveur de « masques » culturels. Paradoxalement, l’Occident a été attiré par ces réactions de camouflage qu’il a lui-même engendrées par les rapports de sujétion instaurés avec les sociétés dominées. En témoigne, comme l’a souligné Andras Zempleni (1984), la profusion des études d’ethnologie pour les sociétés colonisées caractérisées par le secret. Dans le prolongement de cette tendance, la fascination pour ce qui reste caché s’étend dès les années 1960 à des populations de plus en plus vastes.

Jusqu’à l’arrivée des étrangers à Huautla, les pratiques chamaniques mazatèques relevaient d’un secret bien gardé[6]. C’est d’ailleurs, comme nous le voyons plus loin, ce qui fonde toute l’attraction de la « ville des champignons sacrés », préservée dans son écrin de montagnes. Suivant la perspective de pratiques soustraites à toute forme de contrôle extérieur, la recherche notable d’Eckart Boege (1988) sur le chamanisme mazatèque, datant pourtant des années 1980, ne fait aucune allusion au tourisme chamanique. L’auteur montre en revanche que le chamanisme est étroitement lié à la gestion d’une identité ethnique conçue par défaut face à la société dominante. Echappant au pouvoir centralisateur de la Nation, ce système religieux supporte indirectement les fondations de la société mazatèque. Mais dans la situation post-coloniale actuelle, cet espace souterrain est à présent porté sur le devant de la scène par les Mazatèques pour faire montre de leur identité, conduisant à remettre en cause l’idée de groupe ethnique comme ensemble substantiellement fermé ou comme totalité homogène correspondant à une classe sociale circonscrite à un territoire. Quelles sont les implications de ce passage du secret à l’exhibition dans la gestion de l’appartenance communautaire ?

Depuis la célèbre introduction de Frederik Barth à l’ouvrage sur Les groupes ethniques et leurs frontières (1976 [1969] : 18), on sait que le maintien de ces groupes dépend d’une structuration de l’interaction interethnique au cours de situations de contact. L’auteur précise que de telles situations sont régies par un ensemble de prescriptions qui permettent une articulation dans certains domaines d’activité, et par un ensemble de sanctions qui interdisent quant à elles les relations interethniques dans d’autres secteurs d’activité. Le chamanisme, dans le long cours de l’histoire, a été un domaine soustrait à l’échange avec la société dominante. On peut alors souligner le renversement majeur qui, avec la venue du tourisme, a déterminé ces dernières décennies la nouvelle forme des relations interethniques entre les Mazatèques et les Autres : autrefois au centre de stratégies de camouflage, le chamanisme – du moins les figures choisies pour le représenter –, se trouve aujourd’hui au coeur des revendications identitaires. Alors qu’à l’époque coloniale les pratiques « païennes », dissimulées dans des conditions d’ostracisme, relèvent d’« interstices de l’histoire » (Carmagnani 1988), elles sont maintenant érigées au rang de « frontières symboliques » visibles[7] - selon l’expression consacrée de Barth. De la sorte, le secret, qui a caractérisé les relations entre les Mazatèques et la société dominante, fonctionne aujourd’hui, si l’on reprend la terminologie de Georg Simmel (1991 : 51-52), comme un ornement, quelque chose qui valorise la personne. Or le pôle sociologique opposé au secret, précise l’auteur, c’est la parure, dont la signification sociale présente une structure analogue. Suivant cette distinction, on peut dire que le secret participe de l’identité en ce qu’il sépare ; la parure aussi en ce qu’elle conduit à poser une frontière symbolique significative de ce qui est considéré comme propre à soi. Dans tous les cas, le chamanisme, certes par des voies certes très différentes, est employé dans la gestion de l’appartenance. Comme le souligne Benedict Anderson (2002 : 20), il n’est de communauté qu’imaginée et « les communautés se distinguent, non par leur fausseté ou leur authenticité, mais par le style dans lequel elles sont imaginées ».

On pourrait alors en déduire le passage d’une « situation coloniale » (Balandier 1951) à une « situation touristique » – avec toutes les précautions qu’implique une telle affirmation, tant les inégalités et les antagonismes propres à la première restent d’actualité. Cette transition relative nous impose néanmoins, en ces temps post-coloniaux, de ne pas réduire le tourisme à un agent de dérèglement des traditions, tout en considérant la situation ambiguë à laquelle il prend part. Il a été écrit à ce sujet que le tourisme constituait avant tout une relation « interethnique » (MacCannell 1984), or, dans les pays post-coloniaux, on sait combien l’Etat (importé) pèse dans ces relations. Il s’agit donc de situer le tourisme dans les dynamiques socio-politiques qui ont cours entre les autochtones et les appareils officiels. Avant de les considérer, commençons par approcher l’imaginaire touristique qui gravite autour de Huautla.

Une nature immuable

L’histoire du tourisme à Huautla commence au « temps des hippies », ainsi que le titre l’ouvrage d’Alvarro Estrada (1996), traducteur du recueil oral de la vie de María Sabina, la Sage aux champignons sacrés (1977), un ouvrage de notoriété dans les pays occidentaux. En ces temps, Huautla était une bourgade mazatèque coupée de la plaine par une journée de mule, et souvent isolée par les glissements de boue à la saison des pluies[8]. De cet isolement – somme toute relatif – les visiteurs feront leur miel : l’enclavement géographique de la bourgade conforte l’illusion de sa séparation du monde occidental que les voyageurs s’attachent à quitter. Huautla, loin des ornières tracées par les parcours de tours opérateurs, est un lieu supposé protégé des avatars de la mondialisation, source d’inspiration mystique et ésotérique pour de nombreux ouvrages, espace de recueillement de visiteurs qui ne se définissent pas comme « touristes ». Comme le suggère encore aujourd’hui le Guide du Routard[9], on ne roule pas jusqu’à Huautla, on s’y hisse au prix de plusieurs heures « de cahots, de boue, de ruisseaux passés à gué », longeant « des ravins vertigineux », traversant « des hameaux misérables », pour enfin parvenir à la bourgade accrochée à flanc de coteau. On retrouve ici l’idée communément admise selon laquelle les Indiens se situeraient plutôt du côté de la nature et de la tradition que de celui de la ville et de la modernité (Favre 1996 : 81-82 ; Schaffhauser 2001 : 152).

A un prétendu isolement géographique s’ajoute la dissimulation par les autochtones d’un secret chamanique conçu comme un héritage intact issu des tréfonds de l’histoire. Ce mythe touristique du secret a ses antécédents littéraires, des récits de voyages aux récents témoignages romancés[10]. Ces écrits, aussi différents qu’ils soient, annoncent l’attirance de l’Occident pour le secret des religions indiennes, qui conduira un banquier new-yorkais, passionné de mycologie, Gordon R. Wasson, à la recherche du « culte du champignon sacré » en terres mazatèques.

La parution de l’article de Wasson sur María Sabina dans la revue Life en 1957 fut le détonateur qui attisa l’intérêt des futurs visiteurs. Les écrits de Wasson relatent une quête qui se heurte tout d’abord à l’évitement de ses hôtes[11]. Cette dissimulation fondera la valeur de la découverte, réactualisée par les voyageurs qui s’aventureront dans les sillons tracés par Wasson. On remarque alors un va-et-vient entre les récits du voyage et le vécu. Comme l’écrit Rodolphe Christin (2000 : 19), le lien entre le récit – d’autant plus lorsqu’il se formule en un texte littéraire qui garantit ainsi une stabilité référentielle – et le voyage, forment deux pôles d’une même dialectique de l’imaginaire, le voyage nourrissant le texte et vice versa. Les écrits de Wasson sur sa rencontre avec la « chaman », sur son « expérience » des champignons, vont alors impulser toute une littérature autour de ces thèmes, littérature à la confluence du témoignage et de l’interprétation historique. Selon Benjamin Feinberg (1996, 2003), si toutes les publications de Wasson sur Huautla répètent la même histoire, il en va de même pour celles qui s’inscrivent dans son sillage. Ces écrits, basés sur les textes du « découvreur » initial, forment alors un discours fermé sur les champignons et la chaman. Le corps de cette littérature est charpenté par le déroulement d’une aventure toujours réitérée, canevas où sont brodées les mêmes informations élémentaires recyclées par chacun, constituant ainsi une intertextualité qui s’établit elle-même comme discours. L’auteur lui-même y contribue : « Mon propre chapitre sur les champignons participe de ce discours en rejouant le mythe d’origine du premier voyage de Wasson dans les montagnes » (2003 : 253).

Dans le mythe sans cesse rejoué, les éléments naturels apparaissent comme l’écran nécessaire à la dissimulation et à la séparation de la culture (occidentale), la nature se trouvant confondue avec l’altérité dans le temps d’une pré-Histoire. Victor Segalen (1986 [1978] : 44-45), dans son essai inachevé sur l’exotisme, avait d’ailleurs souligné l’importance de la perception de la nature dans le surgissement du sentiment exotique, une perception de la nature qui n’apparaît qu’avec la conception de la nature comme extérieure à soi, hors de la culture. La nature conduit à stabiliser le lieu (Huautla, ses habitants, leur savoir chamanique) par contraste et en deçà des changements rapides des dernières décennies. La nature constitue alors le fondement de l’authenticité du lieu, de son aparté et de la distance nécessaire au sentiment exotique. Pour Enrique Gonzalez Rubio Montoza (1992 : 15), mexicain de la capitale, le voyage à Huautla représente un « affrontement direct avec la Nature ». La magie de Huautla relève ainsi d’une rencontre avec un univers perçu comme extérieur à soi, celui d’une nature dont les montagnes et la brume constituent l’archétype : « La vue des crêtes montagneuses sur les nuages, et l’horizon infini à hauteur des yeux, produit une exaltation et une avidité mystique », « un effet magique » ; « je sentais que ces montagnes que je voyais au loin étaient enchantées, et que je rencontrerai en elles quelque chose de merveilleux – et ainsi fut-il » (Rubio Montoza 1992 : 16). Le merveilleux et l’effet magique dérivent tous deux de cette capacité de dissimulation de la montagne et de la brume. Le « passage », cette traversée qui prend possession d’un espace sauvage perçu comme hors de la culture (celle de l’observateur), marque la rupture avec le monde communicant, dont Huautla resterait l’interstice préservé.

Un passage entre deux mondes : l’ouverture de la brèche

Pourtant, à l’échelle de la Sierra, Huautla n’en est pas moins un carrefour de modernité. Chef-lieu politique des hautes terres, centre de transactions liées à l’exportation des productions caféières, siège d’évêché et fief des autorités religieuses, la bourgade est de surcroît une plate-forme de diffusion des politiques indigénistes sur les hautes terres et un centre culturel d’importance, où sont formés les instituteurs bilingues et où ont été engagées les politiques culturelles locales. Paradoxalement, alors que l’imaginaire des touristes, des écrits de Wasson à ceux d’aujourd’hui, projette en ce lieu une authenticité et un exotisme garantis par une distance géographique et temporelle symboliquement attestée par le rempart des montagnes et par un accès, – aujourd’hui chimériquement – difficile, les Mazatèques associent le tourisme à la construction de la route qui allait rapprocher Huautla de la plaine et du monde moderne (ou selon la désignation locale, du « progrès »). La piste entreprise dans les années 1960[12], goudronnée en 1983, est d’une importance capitale dans la constitution de Huautla comme centre commercial et politique des hautes terres. Comme l’explique Carlos Inchaustegui (1966 : 12-26), son établissement « a marqué le commencement de la décadence de Teotitlan del Camino [ville métisse de la plaine], rivale de Huautla depuis toujours, qui maintenait tout le commerce de la Sierra, et elle a initié la naissance de Huautla comme centre commercial et comme centre d’un tourisme douteux ». Les Huautlecos associent alors l’arrivée des visiteurs étrangers à cette nouvelle accessibilité au territoire. La route est alors décrite comme une ouverture beaucoup plus globale, avec l’irruption de la musique étrangère et de la télévision, à laquelle participe l’incursion des étrangers[13].

Mais le souvenir de leur affluence passée croise surtout celui de violentes tensions politiques, dont la tragique apogée fut l’assassinat en 1963 du président municipal huautleco Erasto Pineda, aujourd’hui considéré, selon le journaliste et écrivain mazatèque Juan García Carrera (2000 : 27), comme le « martyr de la région ».

« Brèche » dans le territoire, pour reprendre la traduction littérale du terme employé par les Mazatèques parlant de la route (la brecha), la réalisation de sa construction marque le début d’une accélération de l’histoire, survenue avec l’industrialisation du Mexique et la volonté du gouvernement d’intégrer économiquement et culturellement les Indiens à la Nation. Dès les années 1950, Huautla devient non seulement le point de départ des politiques indigénistes avec l’implantation d’un sous-centre coordinateur de l’Institut national indigéniste créé en 1948, mais aussi le centre des transactions liées au commerce du café cultivé dans les terres avoisinantes (Inchaustegui 1966).

Avec la « brèche », les anciens mécanismes de médiation entre les chefs-lieux de la Sierra et les villes métisses se transforment ; l’autorité politique d’un gouvernement gérontocratique se fissure ; les politiques indigénistes contribuent à réorganiser le paysage économique avec l’impulsion des monocultures (café, canne à sucre) et à « hispaniser » des peuplements enclavés. La construction de la route annonce de la sorte les transformations rencontrées par les institutions coutumières mazatèques (Conseil des anciens, échanges économiques)[14], des transformations qui conduiront à une série de profondes mutations particulièrement lisibles dans les chefs-lieux[15].

Par un heureux hasard, ce terme rappelle la « brèche » ou « brisure du temps » qu’Hannah Arendt (1972 [1954] : 19)[16] définit comme l’étrange entre-deux où les acteurs et les témoins, les vivants eux-mêmes, prennent conscience d’un intervalle dans le temps qui est entièrement déterminé par des choses qui ne sont plus et par des choses qui ne sont pas encore. Le processus d’invention des traditions analysé par Eric Hobsbawm (2006) se trouve au coeur de cette prise de conscience qui ouvre sur la nécessité de ré-initier le pont d’une continuité – alors fictive – avec le passé, de construire une nouvelle légitimité à un système politique en transition et de créer l’illusion de la permanence face aux bouleversements récents. A Huautla, un tel processus se traduit notamment par les multiples mises en scène de la culture mazatèque dans lesquelles se sont engagés les nouveaux acteurs politiques locaux (instituteurs bilingues notamment). Ces nouveaux acteurs ré-organisent ainsi sous forme de spectacle la fête de la montagne sacrée, le festival María Sabina (la chaman initialement révélée par Wasson), ou encore le théâtre du retour des morts, joué lors de la célébration des défunts. Il est vrai que le tourisme chamanique constitue aujourd’hui un élément parmi d’autres mobilisé dans cette vaste entreprise d’invention de soi. Ainsi les opérations de mises en scène qui ont cours lors de la célébration des défunts montrent par exemple le rôle essentiel joué par l’autre forme de tourisme constituée par le retour des migrants (Demanget 2007a). Il n’en ressort pas moins que le tourisme chamanique a été un évènement crucial à la source de cette prise de conscience de posséder une culture digne d’être revendiquée.

Dans la clandestinité des condamnations officielles

Les promoteurs culturels locaux se sont employés à la mise en scène de leurs traditions reconstruites dans le contexte de l’ouverture de la société mazatèque, en réponse à l’intérêt sans précédent porté à Huautla, alors considéré comme un microcosme protégé où se perpétuaient des traditions authentiques. L’incarnation de cette authenticité fut María Sabina, estimée par les Occidentaux comme une « chaman au talent exceptionnel » (Wasson 1957a : 2). Après la première divulgation de R. G. Wasson, le « monde magique des champignons » entre dans l’ère des médias : écrivains, scientifiques de diverses disciplines (psychiatrie, anthropologie, biologie), journalistes, figures du rock et de la pop music se rendent à Huautla pour connaître le « champignon divin de l’immortalité » (Wasson 1974), et pour rencontrer la fameuse chaman mazatèque. Nous sommes alors à l’époque où émergent les mouvements de la « contre-culture ». Le monde de María Sabina et des champignons sacrés permet de stigmatiser une opposition irréductible contre la conformité des sociétés occidentales. Tout le monde voulait alors rencontrer María Sabina, médiatrice d’un monde radicalement autre. Ainsi, l’écrivain Eliot Weinberger (1992 : 20) explique, lors d’un entretien publié en 1992 dans Semanal, magazine culturel mexicain, que « le monde de ces champignons magiques était une espèce de fenêtre contre la conformité des Etats-Unis sous Eisenhower ». Les articles relatant la rencontre de leurs auteurs avec María Sabina et l’expérience avec les champignons se multiplient : « Chaque revue avait un article qui disait “j’ai mangé les champignons sacrés” » (Weinberger 1992 : 20).

Figure 1

Les champignons sacrés à la Une (Montage réalisé par M. Demanget)

Cette affluence est vite enrayée par le gouvernement mexicain qui voit d’un mauvais oeil l’instauration de Huautla comme le lieu d’un « tourisme douteux ». Dès 1967, le gouvernement intervient aux côtés du président municipal d’alors, expulsant les hippies nord-américains, emprisonnant les nationaux et interdisant par la suite l’accès à Huautla avec l’intervention de l’armée[17].

Alors qu’aujourd’hui l’image de María Sabina, au même titre que ses attributs (les champignons sacrés), sont l’objet d’une folklorisation et d’une exhibition culturelle, il faut souligner ici le caractère subreptice des premières excursions qui ont lieu à Huautla et ses environs. Certes, les visites actuelles semblent prolonger celles des premiers voyageurs. Aujourd’hui, cependant, aux illicites tribulations des premières intrusions, répond le contraste insolite de l’apparat folklorique, où les anciennes figures de la subversion sont affichées sur les scènes de la bourgade et des festivals folkloriques. Or, aux premiers temps des explorateurs et de la mouvance hippie, Huautla, loin de ces exhibitions contemporaines, est un lieu reclus aux yeux des visiteurs. Ce lieu supposé isolé va devenir un lieu proscrit, refoulé par le gouvernement dès les années 1967, annonçant le drame de la place Tlatelolco à Mexico, et en particulier le massacre qui eut lieu lors de la manifestation étudiante le 2 octobre 1968. Une vague d’emprisonnements et de tortures s’ensuit, et les répercussions de la répression résonnent dans les esprits. Elles impulsent des réactions pacifiques ou violentes. Et surtout, elles inspirent des mouvements aux intonations sociales, qui se démarquent de la mouvance psychédélique des premiers hippies mexicains (Augustin 1996 : 88)[18]. La bourgade indienne est alors insérée dans d’amples mailles historiques, celles des tragédies de l’histoire nationale (la crise du gouvernement des années 1970) et internationale (l’opposition à la guerre du Vietnam). Nombreux sont les témoignages des visiteurs étrangers de la génération des années 1970. Pour eux, Huautla constitue une sorte de lieu de pèlerinage. Un Nord-Américain qui revient régulièrement à Huautla lors de la saison des pluies, se souvient de cette époque[19], alors qu’il était étudiant à Toluca (Puebla). « En 1968, ils ont fermé la route menant à Huautla », explique-t-il. Il y avait alors la guerre au Vietnam. En 1969, il participe à Washington aux manifestations contre la guerre. Après une première excursion à Huautla en février 1970, alors que la route était ouverte car il n’y avait pas de champignons, il décide de revenir l’été suivant : « Ce fut un défi pour moi, un but, mais il n’y avait pas d’entrée parce que les fédéraux bloquaient la route […]. Ce fut très dur, vraiment dur, ils contrôlaient tous les camions ». Il passe alors par le flanc Est, non contrôlé par l’armée :

Deux jours marchant, il n’y avait pas de gens, de la pure forêt, mais un chemin bien fait comme ceux des anciens d’il y a des siècles […]. Enfin, j’ai rencontré des gens, mais ils ne parlaient pas espagnol, rien, et ils avaient peur des soldats, parce qu’ils avaient tué quelques étrangers, et même des Indiens pour avoir aidé les étrangers, tous avaient très peur.

Malgré la peur, on lui offre rapidement l’hospitalité… et les champignons sacrés ! Pourtant, localement, le climat est tendu, non seulement lors de l’intervention de l’armée, mais aussi bien après. Le contrôle de ce tourisme illicite est en effet relayé par les autorités municipales qui doivent faire respecter une nouvelle loi : celle de l’interdiction de l’usage et du commerce des champignons sacrés qui, avec les autres substances hallucinogènes rituelles, sont inscrites au code sanitaire en 1971 par le président Diaz Ordaz (Estrada 1977 : 81).

Huautla se convertit ainsi dans l’espace d’un « tourisme subversif », que le pouvoir officiel s’attache à désamorcer. Déjouant le contrôle de l’armée, les « étrangers » nationaux et internationaux s’infiltrent cependant dans les parages de la Sierra. Comme si, finalement, l’interdit dont étaient frappées de telles incursions renforçait l’attrait de ce lieu abrité par le rempart des montagnes, bouclier doublé par la surveillance militaire qui régentait l’accès principal à la « ville des champignons hallucinogènes »[20]. Les rencontres avec les Mazatèques deviennent alors occasionnelles et illicites. Dans cette clandestinité, où se trouvent impliqués les visiteurs et les autochtones, les contacts s’établissent alors par une sorte de connivence implicite, à l’ombre de l’interdit officiel. D’une certaine manière, les étrangers en quête de champignons, mexicains ou non, devenaient les complices d’un contre-pouvoir. Le processus d’ethnogenèse qui a donné lieu à la construction ethnique contemporaine trouve ainsi ses racines dans un double interdit : celui séculaire de l’Eglise qui conduisit à la perpétuation cachée des pratiques magico-religieuses ; celui passager et récent de l’Etat mexicain. Cette époque trouble, au cours de laquelle les autochtones aident et abritent les étrangers venus pour les champignons sacrés en dépit des interdits, est non seulement bien présente dans les esprits de nombreux Mazatèques alors en âge de se souvenir, mais elle est surtout l’objet d’une mise en mémoire dans les écrits autochtones (Estrada 1977 : 81, 1996 : 71-75 ; García Carrera 2000 : 253-24).

La femme magique d’un au-delà de l’histoire

Parallèlement à la perpétuation des rencontres subreptices entre les Mazatèques et les étrangers, la bourgade indienne devient le lieu célèbre de la « honganidad » [sic] (« champignonisme »), comme le titre en 1978 un journaliste de l’Excelsior, journal à grand tirage mexicain[21]. María Sabina, la « femme magique » réunit à elle seule la somme du savoir ancestral d’un au-delà de l’histoire. A travers elle, Huautla est institué comme le témoin de l’existence d’une extrême altérité qui permet de nier une réalité omnisciente, celle de la raison, de la machine et de la perte du contact avec la nature (Bastide 1975 : 86-87). Outre la dimension contestataire projetée sur le haut lieu de la magie, pour R. G. Wasson, la « découverte » de María Sabina et du culte voué aux champignons constituent le maillon d’une incommensurable énigme, celle des origines perdues. Lorsque le banquier new-yorkais Gordon Wasson parvient en 1953 à Huautla, il espère remonter à la genèse des civilisations humaines grâce au « champignon divin de l’immortalité ». Les paroles de María Sabina, diffusées par écrit et sur un disque paru en 1957, remontent des tréfonds immémoriaux – du temps où les mythes régissaient la vie des hommes. Le champignon divin est Teonanacatl, le champignon divin des Aztèques, et le Chikon Tokoxo, acteur mythique et maître de la montagne qui fait face à Huautla, le descendant direct de Quetzalcoatl. La rencontre avec la chaman conduit alors à remonter le temps et à rencontrer une « Indienne primitive » dont « la culture possède un secret beaucoup plus ancien que les Européens » (Wasson 1957a : 2).

Les recherches de Wasson sur l’origine des cultures en lien avec la mycologie, son inspiration puisée tant dans l’Antiquité grecque que dans l’histoire préhispanique, mais aussi le crédit qu’il confère aux pratiques extatiques et aux conceptions religieuses qui les accompagnent ne sont pas étrangers à ce que Françoise Champion (1990) désigne par la « nébuleuse mystique-ésotérique » du courant New Age. De même, la découverte de ce « coup de lumière » qui permet d’ « éclairer les zones obscures du subconscient » (Wasson 1983: 53) s’inscrit dans les orientations psycho-religieuses de ce courant, avec une importance fondamentale déférée à l’idée d’exploration et d’exploitation des potentialités humaines (Ghasarian 2002 : 145). On observe d’ailleurs la même recherche intérieure alliant démarche personnelle et aventure universelle chez les touristes nationaux et internationaux ; en témoigne ce récit d’un Nord-Américain en visite à Huautla au printemps 2002 :

La véritable expérience chamanique [est celle qui est investie de] pouvoir, ce pouvoir qui crée l’univers, un grand pouvoir, le pouvoir qui est au-delà de tous les pouvoirs, cette sorte de pouvoir qu’ont les champignons, la méditation et la prière. [Si ce pouvoir des champignons est bénéfique, c’est] de toutes les manières imaginables avec tous les éléments de ton corps, et de tous les ancêtres, et de toutes les relations, tous les membres de la famille, tous les ennemis et n’importe quoi d’autre.

On retrouve ici le principe holiste d’une connexion entre le local (soi) et le global (le monde) qui oriente le vécu New Age d’aujourd’hui (Ghasarian 2002: 160).

A la surface du Mexique profond, la renaissance de l’Indien mort

A l’époque de l’émergence de Huautla comme haut lieu du « chamanisme », par-delà les soubassements universaux des orientations New Age, le phénomène de médiatisation ne se réduit pas pour autant à un bloc uniforme. En parallèle à l’idéal d’universalité propre au courant New Age, soulignons la tonalité bien spécifique de l’intérêt que suscite l’Indienne mazatèque dans le cadre du Mexique. En accord avec la quête d’une origine universelle, l’ailleurs dont témoigne María Sabina pour les Mexicains est moins celui d’un autre espace, que celui du temps rémanent des civilisations préhispaniques disparues, terreau national des racines imaginaires du peuple mexicain. Pour Fernando Benitez, célèbre journaliste mexicain, le langage de María Sabina est en effet celui de l’origine pré-hispanique, un langage dont l’« expression formelle vient de très loin, des réitérations et parallélismes du Popol Wuh, des hymnes antiques, des chants aztèques, et leur rythme vigoureux, le rythme qui mène à l’extase et crée le climat sacré est le rythme ininterrompu, uniforme des jaguars, des aigles des frises de Xochicalco, Tlaloc et du serpent de Teotihuacan » (Benitez 1964 : 125). María Sabina, Indienne qui aurait traversé le temps, conduit ainsi à faire vibrer, revivre, parler les vestiges muets de l’ « Indien mort », celui magnifié des musées et des vestiges archéologiques. Les chants chamaniques scandés en langue mazatèque par la femme de savoir, en traversant les siècles, ouvrent une porte sur les fastes d’un passé préhispanique mobilisé pour constituer l’une des pierres de l’édification patriotique nationale. Rappelons que cette édification trouve ses racines dans l’époque coloniale, alors que les Créoles (Espagnols d’Amérique) cherchent des symboles pour se distinguer et rejeter le statut colonial, avant l’indépendance de 1810 (Revueltas 2000 : 80). Pour les Créoles, le fondement identitaire s’appuie sur la poursuite d’un destin autonome, qui repose sur l’affiliation avec un passé distinct et authentique, notamment celui de la civilisation aztèque.

Mais dans la construction de cet « imaginaire national » (Anderson 2002), le recours à une antiquité spécifique par l’entremise de la mythification des civilisations précolombiennes ne prend en compte que l’Indien mort des vestiges de pierres, sorte « d’indigénisme purement archéologique » (Favre 1996 : 18-21). L’incorporation de l’Indien historique est ainsi fixée dès 1825 par l’exposition muséale d’objets re-signifiés. Les discours officiels dissocient alors la « symbolique grandiose de l’Indien mort » de celle de l’ « Indien vivant », tour à tour déprécié au cours de la période coloniale ou « blanchi » après l’indépendance, pour la constitution d’une nation « créole » métisse et unifiée (Portal 1995 : 178-179). Or avec la littérature qui gravite autour de María Sabina, s’amorce une nouvelle conception, celle de l’Indien dans sa réalité sociale et culturelle. L’analphabétisme, la misère, l’exclusion ne sont plus considérés comme signe d’infériorité, mais comme garant d’une intégrité, d’une altérité et d’une connaissance supérieure à celle du monde « civilisé ». L’Indien idéalisé n’est plus un vestige pétrifié et refoulé, mais il est le porteur contemporain d’un héritage toujours vivant qui refait surface avec le Mexique profond de Guillermo Bonfil (1994 [1987]).

Dans les années 1960, ces nouvelles conceptions relatives à l’Indien vont à l’encontre des orientations politiques de l’Etat, dont l’objectif est l’assimilation des populations indiennes par l’effacement de leurs spécificités culturelles, la langue notamment, qui mobilise dès les années 1950 une importante planification pour l’hispanisation des populations indiennes. Les symboles culturels María Sabina et les champignons sacrés sont dès lors insérés dans la polémique qui remet en cause l’objectif assimilationniste du projet indigéniste, pour un droit à la différence des populations indiennes[22]. Alors que María Sabina est à plusieurs reprises la cible des autorités, la revue culturelle Siempre ! consacre en 1969 une interview à la « femme chaman la plus renommée au monde, victime de l’anthropologie et de l’irresponsabilité » (cité par Estrada 1979 : 109). Le scandale intervient lors de la crise du gouvernement mexicain pendant que les politiques indigénistes soulèvent les virulentes critiques d’une génération naissante d’anthropologues[23].

Ces tendances qui s’expriment alors dans une logique contestataire à l’encontre de la politique assimilationniste du gouvernement sont préfiguratrices de la nouvelle place donnée à l’indianité dans la société mexicaine. Celle-ci émerge dans le contexte d’un « réveil indien »[24] et dans le courant de revendications sociales et politiques qui revêtent de plus en plus une coloration ethnique. Les revendications indiennes et politiques « s’ethnicisent », et l’ « ethnie » est ainsi sollicitée par différents acteurs comme support à des enjeux politiques divergents. Sous l’impact de la pression transnationale, le Mexique n’a par ailleurs pas échappé à la série de changements constitutionnels rencontrés dans divers pays d’Amérique latine en faveur du multiculturalisme : les différences socioculturelles, qui ont tout d’abord constitué un problème à résoudre en vue de la création d’une future société homogène et métissée, sont aujourd’hui appelées à enrichir une nation officiellement promulguée comme plurielle dès 1992[25]. Du nouveau projet de définition nationale découle la transformation des politiques indigénistes et des rapports entre les acteurs politiques indiens et les appareils gouvernementaux. Les intellectuels qui avaient remis en cause les thèses radicales de l’indigénisme des années 1970 sont alors intégrés aux nouvelles politiques indigénistes (Boege 1998 : 53). Cette intégration a d’ailleurs conduit, aux côtés des revendications indianistes, à générer l’« indigénisme de participation », qui se réalise par un jeu complexe d’acteurs aux objectifs souvent antagoniques. A présent, les nouvelles politiques indigénistes, en encourageant la promotion des identités ethniques par les acteurs locaux, contribuent plus ou moins directement à la constitution de l’ethnicité[26].

Dans ce contexte de valorisation de la diversité ethnique et culturelle, l’emblème María Sabina, autrefois élément de subversion, fait alors partie des valeurs établies. La chaman, décédée en 1985, bénéficie de l’officialité posthume de sa reconnaissance, comme en témoigne, depuis 1991 la création de la Maison de la culture à Huautla baptisée « María Sabina » par les promoteurs culturels locaux. Gérée par la municipalité du chef-lieu Huautla, elle constitue un instrument de représentation ethnique à l’échelle régionale : c’est en effet par son entremise que les groupes de danseurs folkloriques participent au spectacle de la Guelaguetza, dans la ville d’Oaxaca (capitale de l’Etat fédéral où se situe Huautla), fête folklorique qui s’est développée au début du XXe siècle, en relation avec la construction patriotique nationale. La Maison de la culture María Sabina de Huautla, en centralisant les actions de promotion culturelle à l’échelle du territoire ethnique, se trouve être le lieu à partir duquel les acteurs politiques locaux exportent les éléments qu’ils considèrent comme emblématiques de leur « culture ». C’est aussi dans le cadre de cette institution que la nouvelle élite politique administre les politiques culturelles locales. Ainsi assiste-t-on à l’usage politique, via la municipalité de Huautla, d’une reconnaissance tout d’abord impulsée par un tourisme séditieux, contestataire de l’idéologie officielle.

Le tourisme chamanique : > forme de reconnaissance et attribut de distinction

Une conversation surprise en langue mazatèque entre deux péons, un soir d’ivresse[27], sur le sentier menant à la Maison de la culture María Sabina, montre combien cette institution constitue le support matériel de la culture (au sens moderne, c’est-à-dire comme l’ensemble de caractéristiques atemporelles imaginées – territoriales, linguistiques, traditionnelles – dont on se dote pour s’identifier comme appartenant à une même forme communautaire). La conversation est animée : l’un soutient, selon une conception largement répandue parmi les « gens humbles » (chjota yoma), l’absence de culture chez « ceux de la montagne » (entendons chez les « Indiens »). Son compagnon, à court d’arguments, répond alors : « Si, la culture existe ici, la preuve, il y a la Maison de la culture María Sabina. »

Figure 2

«Si ! la culture mazatèque existe !» Maison de la culture María Sabina, Huautla de Jimenez (M. Demanget, 1999).

Certes, les modes d’appartenance, dès lors que l’on prend en compte la diversité des situations d’interaction, restent multiples et sont toujours l’effet de circonstances sociales. Selon cette perspective, comme nous l’avons détaillé par ailleurs (Demanget 2004), les emblèmes empruntés au chamanisme montrés sur les scènes folkloriques mettent en jeu la diversité du social, à savoir les interprétations divergentes de ces symboles selon les usages. Notons néanmoins que l’« identité négative » par autodénigrement cède ici le pas à une identité positive et à la prise de conscience d’une appartenance à une communauté de culture (au-delà de la classification des « gens humbles »).

La matérialité de la culture, c’est aussi l’écrit. En réponse aux articles qui relatent la rencontre sans cesse ré-inventée avec la chaman, des auteurs mazatèques vont s’attacher à la réintégrer dans son univers social et culturel (notamment Estrada 1977, 1996 ; García Carrera 1987). Pour ces auteurs, il ne s’agit pas seulement de réinvestir une « tradition » magnifiée par l’Occident, mais plus que cela, de retracer l’événement touristique, Huautla au temps des hippies (Estrada 1996), qui a conduit à sa « découverte ». Ces écrits appartiennent à un genre bien particulier, qui se distingue de ce que l’on entend généralement par la littérature indienne, fondée sur l’oralité. Rappelons que la littérature écrite produite par les érudits locaux bilingues et lettrés, renvoie en grande partie à l’écriture de la tradition en ce qu’elle s’inspire de l’oralité essentiellement portée par les Mazatèques monolingues. On peut classer dans ce type d’écrits l’histoire de vie de María Sabina tout d’abord recueillie en mazatèque par Alvaro Estrada, traduite et reprise comme « histoire ethnique », histoire de la rencontre avec l’autre monde de l’Occident, à laquelle feront suite les récits de l’entre-deux, hors du genre de la tradition, ou tout au moins faisant référence à une tradition revisitée et inventée.

Un élément d’importance surgit avec la projection de María Sabina sur la scène médiatique : celle de l’instauration de l’« intellectuel traditionnel » comme auteur. Dans la continuité des publications occidentales et mexicaines, María Sabina se trouve ainsi érigée comme l’emblème d’un savoir collectif jusqu’alors nié ou déprécié, et dont la valeur est à présent reconnue. Selon Juan Gregorio Regino (1993 : 132-133), écrivain poète mazatèque de la zone basse[28], María Sabina « ne savait ni lire ni écrire, elle ne parlait pas l’espagnol et elle n’a jamais été à l’école », mais « elle possédait un sentiment artistique sublime, une grande conception de la vie et de l’univers » et ses oraisons montrent la « grande beauté expressive de la tradition orale indienne ». En tant que représentante de la littérature orale, son nom est repris pour un concours de poésie organisé dans la zone basse, El Premio María Sabina, promu par des instituteurs bilingues (dont le poète Juan Gregorio Regino), impulsant ainsi l’écriture de l’oralité, propre à l’écriture indienne.

On retrouve ce recours aux « gens de savoir »[29] et « gens humbles » indigents qui ne possèdent pas la maîtrise de l’espagnol, et encore moins de l’écrit, chez des experts mazatèques de la tradition, « intellectuels modernes de la culture ». Dans un même temps, la filiation de la chaman avec le lointain passé préhispanique omniprésente dans l’imaginaire touristique fait autorité pour les constructions culturelles locales. C’est ce que montrent par exemple les circonstances qui ont conduit au choix du nom de María Sabina pour désigner la Maison de la culture. Selon un directeur de la Maison de la culture, celle-ci aurait été baptisée « María Sabina » par décision politique et grâce aux suggestions d’un groupe néo-indien de concheros[30] originaires de Mexico, alors animateur de danses préhispaniques à Huautla : « Comme c’était quelque chose de si populaire María Sabina, eh bien elle a immédiatement pris le nom de María Sabina », explique-t-il. Cette reconnaissance d’un courant néo-indien nous conduit à l’écho significatif, dans l’invention des traditions locales, des conceptions propres au néo-indianisme (et par extension New Age) qui affilient María Sabina à un passé pré-hispanique à consonance aztèque. L’emblème María Sabina se trouve de la sorte employé pour désigner le patrimoine immatériel des Mazatèques contemporains – la littérature orale –, tout en étant associé à la culture matérielle propre à l’antiquité nationale. Selon la même perspective, lors de la mise en spectacle des coutumes locales, les experts de la tradition construisent le passé ethnique en référence à une double origine. D’une part, ils combinent le savoir oral des anciens aux travaux anthropologiques qui ont fixé par l’écrit les vraies versions des mythes et des rituels. D’autre part, dans la métaphorique de l’ancestralité alors déployée, affleure la référence à l’historiographie aztèque et plus largement aux interprétations néo-indianistes.

Rappelons ici que l’« aztéquisation » à l’oeuvre dans les courants néo-indiens (Galinier et Molinié 2006 : 93-122) est aussi en étroite relation avec l’invention d’une identité nationale construite, comme on l’a vu, autour de la symbolique d’un indien archéologique, dont les Aztèques sont l’archétype. Selon ce point de vue, les acteurs locaux imaginent leur communauté en adjoignant le patrimoine matériel de l’Indien mort des vestiges archéologiques. La construction d’une nouvelle légitimité, si elle se fonde sur la singularité d’une culture ancestrale, se fait aussi à l’intérieur des vieilles références à la nation. Les écrits de Wasson et, à leur suite, toute la littérature journalistique ou savante sur Huautla, s’articulent de la sorte avec la duplicité de racines imaginaires situées à la fois dans l’antiquité de la haute culture nationale – les grandes civilisations et en particulier la civilisation aztèque – et dans les attributs culturels des Indiens contemporains, porteurs de diversité. L’« Indien historique » côtoie un « Indien du présent », construit par les élites locales dans un souci de représentation politique.

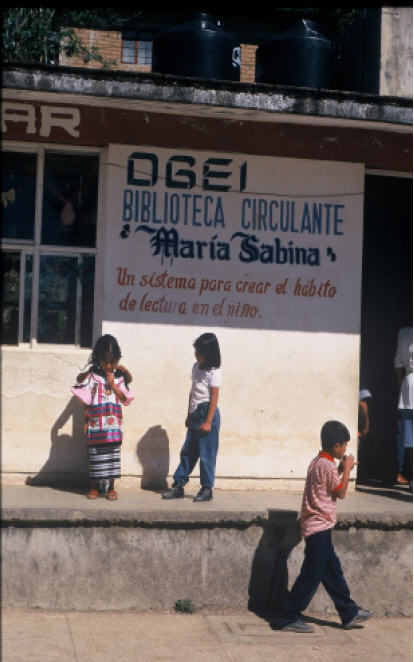

Figure 3

La bibliothèque María Sabina dans les écoles, Huautla de Jimenez (M. Demanget, 2000)

Conclusion

Le chemin parcouru est long et tortueux, depuis l’incursion des Occidentaux dans le secret des pratiques chamaniques jusqu’aux phares médiatiques qui éventent le supposé mystère des champignons sacrés et aux mises en scène folkloriques du chef-lieu politique des hautes terres. On voit combien les acteurs politiques locaux se sont attachés à la construction d’une identité positive en mobilisant tout d’abord le tourisme chamanique comme tiers subversif avec l’Etat. L’invention de la contrée du chamanisme accompagne l’« arrivée de la route », mais aussi la construction par les élites locales d’un imaginaire communautaire qui permet d’inclure « les gens humbles » monolingues et les migrants de plus en plus nombreux partis travailler dans les zones urbaines.

Incontestablement, l’imaginaire touristique qui gravite autour de Huautla comme lieu dans la nature en marge de la mondialisation et de ses avatars se trouve en décalage avec les réalités historiques, sociales et politiques des hautes terres mazatèques. Dans un même temps, une telle approche qui tend à soustraire la ville mythique du chamanisme aux répercussions symboliques des changements historiques trouve tout son sens pour les leaders politiques locaux et les « intellectuels modernes » de la culture mazatèque engagés dans des opérations d’invention et de mise en scène des traditions locales. Alors que les visiteurs voient les traditions comme participant d’une nature immuable, les mises en scène du chef-lieu révèlent combien celles-ci sont l’objet d’une fabrication qui relève pleinement de discontinuités inhérentes à une modernité que l’imaginaire du tourisme chamanique tend à proscrire. Cette projection des visiteurs sur leurs hôtes conforte alors l’idéal social nécessaire à l’adhésion aux traditions inventées : à savoir la croyance en leur dimension substantielle en contrepoint de leur re-construction, et en leur caractère atemporel face à la discontinuité du temps qu’elles prétendent combler. Localement, les enjeux de cette double perspective d’essentialisation et de mise en scène des traditions sont liés à la construction conflictuelle de légitimité d’un système politique en partie dépouillé de ses anciennes fondations symboliques – la présence du Conseil des anciens. A une autre échelle, ce qui est en jeu c’est aussi son positionnement sur l’échiquier national où les leaders politiques et « intellectuels modernes » de la culture affirment la valeur d’une culture mazatèque récemment inventée. Et cette invention positive d’une identité culturelle sert aussi les objectifs politiques des moins nantis, comme le montre par exemple la mobilisation du culturel dans les revendications des droits d’accès à la terre ou dans les débats sur la participation indienne à une démocratie plurielle. Finalement, tout en s’articulant au projet national qui se dit aujourd’hui fondé sur le multiculturalisme, ces revendications sont aussi en rupture avec ce projet et ses simulacres. Probablement, ce qui particularise la situation touristique et sa mobilisation dans la construction d’une communauté imaginée sont ses effets paradoxaux : les aspirations à l’authenticité donnent lieu à l’éclectisme et au folklore, l’imaginaire d’universalisme donne matière pour se construire une spécificité, ou encore l’histoire séditieuse d’un tourisme à présent plutôt illusoire se trouve tour à tour transposée dans le registre de la conformité et de la légitimité politique, ou dans celui de la subversion.

Parties annexes

Notes biographiques

Magali Demanget est maître de conférences en ethnologie à l'Université Paul-Valéry Montpellier III. Ses recherches portent sur les changements sociaux et religieux dans la société des Indiens mazatèques au Mexique. Sa dernière publication, co-dirigée avec M. Boullosa et D. Dumoulin, s'intitule: Tourisme patrimonial et sociétés locales en Amérique Latine ( Cahiers des Amériques latines, 65, Paris, IHEAL, 2010).

Magali Demanget is Associate Professor of Ethnology at the University Paul-Valéry Montpellier III. Her research interests focus on social and religious changes in the society of the Mazatec Indians of Mexico. Her latest publication is a collection of essays, co-edited with M. Boullosa and D. Dumoulin, entitled: Heritage Tourism and Local Societies in Latin America ( Cahiers des Amériques latines, 65, Paris, IHEAL, 2010).

Notes

-

[1]

Voir l’ouvrage de Jacobo Grinberg-Zylberbaum (1994 [1990]) qui répertorie les chamans mexicains de renom, le lieu se confondant alors avec l’identité du chaman qui en fonde la notoriété.

-

[2]

Selon l’expression de Jack Goody (1979 [1977] : 62), qui distingue les « intellectuels traditionnels » des « intellectuels modernes», aujourd’hui maîtres de l’écriture.

-

[3]

Ma recherche, initiée dans le cadre d’une maîtrise d’ethnologie en 1992, s’est poursuivie jusqu’à la réalisation d’un doctorat (en 2006), pour lequel j’ai bénéficié des allocations du ministère des Affaires étrangères (français et mexicain) et du Centre d’études mexicaines et centre-américaines de Mexico (CEMCA, Ambassade de France au Mexique). J’ai été résidente au Mexique pendant plus de cinq années, ce qui m’a permis d’effectuer des séjours réguliers chez les Mazatèques. Les connaissances de la société mazatèque des hautes terres consignées ici, sauf mention du contraire, sont le fruit de ce travail.

-

[4]

Voir Gaetano Ciarcia (2003) et Anne Docquet (1999), qui observent quant à eux le passage de la « situation coloniale » analysée par Georges Balandier (1951) à une situation ethnographique ou ethnologique chez les Dogons du Mali.

-

[5]

Au Mexique, comme dans l’ensemble des pays colonisés, les dynamiques identificatoires entre minorités et dominants ont tout d’abord impliqué une assignation asymétrique des catégories ethniques (Indiens vs « gens de raison »). Dans la perspective indigéniste, bien que le terme d’ethnie ait remplacé dès les années 1950 celui de race, les classifications de groupes indiens consistent en des attributions initiées selon une approche objectiviste qui repose sur un inventaire de traits culturels. A présent, dans un climat de revendications politiques et culturelles, les anthropologues indigénistes ne sont plus les seuls exégètes des Indiens : ces derniers se revendiquent comme tels dans leur dialogue avec les appareils officiels, et ils s’attachent à lester de contenu les classifications ethniques héritées de la colonie. L’« essentialisation » des minorités indiennes, à laquelle participent les acteurs de ces minorités a pour enjeu, entre autres, la reconnaissance de leurs droits politiques et territoriaux.

-

[6]

Notons à ce sujet que les archives du diocèse d’Oaxaca sont singulièrement muettes sur les usages d’hallucinogènes par les Mazatèques au cours de la période coloniale. Ce vide mérite d’être interrogé en prenant en compte les stratégies de camouflage auxquelles nous avons fait allusion. De telles stratégies, comme l’a d’ailleurs montré Marcello Carmagnani (1988) dans sa recherche sur la haute mixtèque (les Mixtèques sont voisins des Mazatèques dans l’Etat d’Oaxaca), ont cours au XVIIIe siècle. Les rituels interdits se poursuivent en marge de la sphère publique dans les lieux de la nature formés par les multiples points de contact avec l’univers des divinités, à l’insu d’un contrôle drastique de l’Eglise, comme en témoignent les questionnaires des missionnaires (1988 : 31).

-

[7]

Du moins aux périphéries du monde communautaire. Selon toute vraisemblance en effet, la discrétion qui entoure les usages rituels des champignons ne relève pas des seuls interdits coloniaux. Elle se prolonge de fait bien au-delà de la période coloniale. Aujourd’hui encore, pour contrer l’irruption du malheur (maladies, mésententes familiales, infortune) grâce aux rituels chamaniques, il convient de garder le silence; voir Demanget (2007b).

-

[8]

L’anthropologue Alfonso Villa Rojas (1955 : 91) écrit qu’à l’époque : « La seule manière de parvenir à Huautla était à dos de mule, suivant le chemin le plus connu qui part de Teotitlan, à raison de 50 kilomètres; ceci requérait une journée entière d’un voyage assez fatigant » (notre traduction). Un service d’avionnette assurait alors la liaison, service qui se poursuivit jusqu’à l’édification de la route, goudronnée entre 1983 et 1989, doublant ainsi l’important réseau muletier pour le transport des productions caféières.

-

[9]

Huautla de Jimenez, p. 202-203.

-

[10]

Dès le XIXe siècle, explorateurs et historiens se sont relayés pour évoquer cette énigme attisée par la dissimulation, l’enfouissement et l’inquiétante étrangeté. Citons à titre d’exemples les récits de voyage en pays maya de John Lloyd Stephens (1839 ; 1841), ou de l’initiateur de l’ethnohistoire William H. Prescott (1846), dont les pérégrinations se conçoivent sous le signe de la découverte de cités oubliées et du sens perdu des vestiges témoins. Plus récent, le récit d’Antonin Artaud (1993 [1971] : 17) de sa courte incursion chez les Tarahumaras relate sa rencontre avec le « Mythe même du mystère » tiré « des antres de la nuit » et des « commandements secrets » du Peyotl. Quelque vingt ans plus tard, l’écrivain anglais Aldous Huxley ouvre les Portes de la perception, titre de son ouvrage publié en 1954 qui fait suite à ses expériences avec la mescaline (alcaloïde du peyotl). Les expériences psychédéliques qui conduisent à la découverte de soi inspireront de nombreux artistes. Mais cette quête introspective se combine aussi avec l’exploration des régions d’origine des « experts traditionnels ». Au Mexique, les terres huichols ou mazatèques y sont aux premières loges.

-

[11]

« Nous sommes les premiers Blancs qui avons mangé les champignons divins, dont divers groupes indiens du Mexique qui vivent à la marge du progrès dans le Sud de Mexico gardent les propriétés secrètes depuis de longs siècles » (Wasson 1996 : 21).

-

[12]

La piste Huautla-Teotitlan fut inaugurée en 1963.

-

[13]

Un Huautleco qui fut président municipal lors du revêtement de la route se souvient : « Un des facteurs importants pour le changement qui vient en augmentant à Huautla, c’est donc la route en premier lieu. Ensuite vient l’énergie électrique (…) nous avons enfin eu une radio de transistor (….) et là nous écoutions de la musique. Ensuite est arrivée la télévision (…). Puis des gens d’autres Etats, d’autres villes, comme le tourisme à l’époque des hippies, sont arrivés, et là il y eut cet échange » (Président municipal lors du revêtement de la route, Huautla, 1998).

-

[14]

Les répercussions politiques de l’introduction de l’économie de marché (avec l’impulsion des monocultures caféières dans les hautes terres, et de canne à sucre dans les basses terres) sont notamment analysées par Carlos Inchaustegui (1966 : 12-26) et par Federico Neiburg pour le municipio* de San José Tenango (1988); voir aussi Boege (1988).

*Unité politico-administrative du Mexique correspondant à la municipalité, qui peut être composée d’un chef-lieu et de plusieurs agences municipales, comme c’est le cas à Huautla de Jimenez.

-

[15]

A Huautla, le système politique a subi une mutation qui s’est radicalisée à partir de 1995, date où une nouvelle loi fédérale laissa au municipio la possibilité de remplacer les us et coutumes par un dispositif électoral fondé sur le système des partis politiques. Dans les années 1960, la disjonction entre l’ayuntamiento (équivalent de la municipalité) et le Conseil des anciens, (chjota chínga), instaurait une forme de gouvernement duel, entre la figure liminale du président municipal – équivalent du maire – et l’organe corporatif informel issu de la « coutume » (kjoa chínga : « l’affaire des anciens »). Cette complémentarité a aujourd’hui cédé le pas à un éclatement de l’ordre incontesté de la coutume et à de nouvelles reconstructions de la spécificité communautaire.

-

[16]

Voir la lecture qu’en fait François Hartog (2003 : 4-15).

-

[17]

En plus des récits d’autochtones et de visiteurs recueillis au cours de mon enquête, il faut souligner comme on le voit plus loin, la mise en mémoire de cette époque par des écrivains mazatèques, tels Alvaro Estrada (1977 : 81 ; 1996 : 71-75), Juan García Carrera (2000 : 253-24), voir aussi José Augustin (1996 : 75-76).

-

[18]

L’auteur souligne qu’après la dure réalité du mouvement étudiant, les « révoltés sans cause » ne se réduisent plus aux seules classes sociales favorisées, développent leur conscience sociale, et vont jusqu’à de violentes ripostes (dans l’Etat de Guerrero et dans les grandes villes).

-

[19]

Huautla, mai 2000.

-

[20]

En référence au titre du livre de Gutierre Tibón, La ciudad de los hongos alucinantes (1984).

-

[21]

Sergio Magaña, 28 février 1978.

-

[22]

En plus de l’expulsion des hippies par l’armée mexicaine en 1969 et de l’inscription au code sanitaire du trafic et de l’usage des drogues hallucinogènes en 1971, María Sabina est elle aussi la cible des autorités. Son domicile est perquisitionné et elle est convoquée à plusieurs reprises par les autorités fédérales pour trafic de drogue, ce qui la conduit par la suite à se cacher à Mexico.

-

[23]

L’ouvrage qui avait fait figure de détonateur dans la rupture avec l’ancien projet indigéniste est bien connu, De eso que llaman antropología mexicana (1970), coordonné entre autres par Guillermo Bonfil et Arturo Warman, qui deviendra plus tard le directeur de l’INI sous la présidence de Salinas de Gortari, alors que se développent les réformes néo-libérales. Si la question ethnique n’était pas absente des préoccupations indigénistes classiques, elle ne constituait qu’une étape au terme de laquelle l’Indien était censé rejoindre, muni de son bagage culturel, l’horizon d’une société homogène. Après la virulente remise en cause des années 1970, les politiques paternalistes qui visent l’incorporation nationale des Indiens par « assimilation » sont considérées comme participant d’une « désindianisation ». D’après Guillermo Bonfil (1994 : 11), alors à la tête de l’opposition, il existe un « Mexique profond » et méconnu, où les Indiens « créent et recréent continuellement leur culture » selon « une stratégie affinée par des siècles de résistance ».

-

[24]

Jean-François Lecaillon (1989 : 18) situe, pour l’Amérique du Sud, l’émergence de ce réveil en 1969 au Pérou : suivent ensuite le Chili, le Mexique, le Guatemala, majoritairement pour des problèmes de terres.

-

[25]

Au Mexique, les différences culturelles des populations indiennes, si elles ont longtemps été considérées comme des obstacles à la constitution d’un pays homogène, sont en effet aujourd’hui appelées à enrichir une nation officiellement promulguée comme plurielle depuis 1992, avec l’amendement de l’article 4 de la Constitution mexicaine.

-

[26]

Une telle promotion a d’ailleurs pris un tour nouveau, alors que l’Institut national indigéniste (INI) s’est trouvé remplacé depuis 2003 par la Commission nationale pour le développement des peuples indiens (CONADEPI) dont nombre de responsables ont été recrutés parmi des intellectuels indiens. (Concernant la traduction française de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas proposée ici, nous avons remplacé le terme indígena par celui d’Indien adopté dans le texte. En espagnol, le terme indio est dépréciatif et c’est majoritairement celui d’indígena qui est employé, alors qu’en français « indigène » est péjorativement connoté).

-

[27]

Cette conversation que me traduisit l’ami mazatèque qui m’accompagnait fut surprise en fin de semaine de paie où nombreux sont ceux qui s’enivrent.

-

[28]

Juan Gregorio Regino est fondateur de l’Association des écrivains de langues indiennes (Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas) dont il a été le président. Son oeuvre a été couronnée du prix national Nezahualcoyotl de littérature en langues indiennes (Premio Nacional Nezahualcóyotl de Literatura en Lenguas Indígenas) en 1996.

-

[29]

Traduction littérale de chjota chine (« gens de savoir ») guérisseurs et spécialistes de l’infortune, qualifiés de « chamans » par les étrangers. Les « gens de savoir » sont généralement de petits cultivateurs, monolingues du mazatèque et se définissent comme « gens humbles ».

-

[30]

Les groupes de concheros appartiennent à la culture émergente des néo-Indiens. Ils doivent leur nom au mot concha, en référence à la carapace du tatou qui sert à la fabrication d’un instrument à cordes. Cet instrument accompagne les chants et danses rituels des concheros.

Références

- Anderson, Benedict. 2002 [1983]. L’imaginaire national. Réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme. Paris : La Découverte.

- Arendt, Hannah. 1972 [1954]. La crise de la culture. Paris : Gallimard.

- Artaud, Antonin. 1993 [1971]. Les Tarahumaras. Paris : Folio.

- Augustin, José. 1996. La contracultura en México. Mexico : Grijalbo.

- Babadzan, Alain. 2009. Le spectacle de la culture. Globalisation et traditionalismes en Océanie. Paris : L’Harmattan.

- Balandier, Georges. 1951. « La situation coloniale : approche théorique ». Cahiers internationaux de sociologie, 11 : 44-79.

- Balandier, Georges. 1983 [1974]. Anthropo-logiques. Paris : Le livre de poche.

- Barth, Frederik. 1976 [1969]. « Introducción ». In Frederik Barth (dir.). Los grupos étnicos y sus fronteras : La organización social de las diferencias culturales : 9-49. Mexico : Fondo de Cultura Económica.

- Bastide, Roger. 1975. Le sacré sauvage et autres essais. Paris : Payot.

- Bayart, Jean-François. 1996. L’illusion identitaire. Paris : Fayard.

- Benitez, Fernando. 1964. Los hongos alucinantes. Mexico : Serie Popular Era.

- Boege, Eckart. 1988. Los Mazatecos ante la nación. Contradicciones de la identidad étnica en el México actual. Mexico : Siglo Veintiuno Editores.

- Boege, Eckart. 1998. « La cuestión étnica y la antropología social en México : balance y perspectivas ». Cuadernos de la Casa Chata, 160 : 45-65.

- Bonfil Batalla, Guillermo. 1994 [1987]. México profundo. Una civilización negada. Mexico : Grijalbo.

- Carmagnani, Marcello. 1988. El regreso de los dioses. El proceso de reconstitución de la identidad étnica en Oaxaca. Siglo XVII y XVIII. Mexico : Fondo de Cultura Económica.

- Champion, Françoise. 1990. « La nébuleuse mystique-ésotérique. Orientations psycho-religieuses des courants mystiques et ésotériques contemporains ». In Françoise Champion et Danièle Hervieu-Léger (dir.). De l’émotion en religion. Renouveaux et traditions : 17-70. Paris : Le Centurion.

- Christin, Rodolphe. 2000. L’imaginaire voyageur ou l’expérience exotique. Paris : L’Harmattan.

- Ciarcia, Gaetano. 2003. De la mémoire ethnographique. L’exotisme du pays dogon. Paris : Editions de l’EHESS.

- Demanget, Magali. 2004. « María Sabina, une femme de savoir mazatèque ou la chaman des étrangers ? Les coulisses de l’ethnicité : au-delà d’un emblème culturel (Pays mazatèque, Mexique) ». Cahiers des Amériques Latines, 44 : 41-60.

- Demanget, Magali. 2007a. « Tourisme à géométrie variable en terre indienne : l’exemple des Indiens mazatèques, Oaxaca, Mexique ». Autrepart, 42 : 21-38.

- Demanget, Magali. 2007b. « Chamanisme et politique de santé à Huautla de Jimenez, Sierra Mazatèque, Mexique ». Les Cahiers ALHIM, 13 : 79-122.

- Doquet, Anne. 1999. Les masques dogons. Ethnologie savante et ethnologie autochtone. Paris : Karthala.

- Eliade, Mircea. 1996 [1951]. Le chamanisme et les techniques archaïques de l’extase. Paris : Payot.

- Estrada, Alvaro. 1977. Vida de María Sabina, la Sabia de los hongos. Mexico : Siglo XXI.

- Estrada, Alvaro. 1979. Autobiographie de María Sabina, la Sage aux champignons sacrés. Paris : Seuil.

- Estrada, Alvaro (propos recueillis par). 1996. Huautla en tiempo de hippies. Mexico : Grijalbo.

- Favre, Henri. 1996. L’indigénisme. Paris : PUF.

- Feinberg, Benjamin. 1996. A Toyota in Huautla : Metacultural Discourse in the Sierra Mazateca of Oaxaca. Thèse de doctorat. Austin : University of Texas.

- Feinberg, Benjamin. 2003. The Devil’s Book of Culture : History, Mushrooms, and Caves in Southern Mexico. Austin : University of Texas Press.

- Galinier, Jacques et Antoinette Molinié. 2006. Les néo-Indiens. Une religion du IIIe millénaire. Paris : Odile Jacob.

- García Carrera, Juan. 2000 [1987]. La otra vida de María Sabina. Mexico : UNAM.

- García Carrera, Juan (textes), Juan Miranda (photos), Fernando Benitez (prologue). 1997. Curanderos y chamanes de la Sierra Mazateca. Mexico : Gatuperio Editores.

- Ghasarian, Christian. 2002. « Santé alternative et New Age à San Francisco ». In Raymond Massé et Jean Benoist (dir.). Convocations thérapeutiques du sacré : 143-163. Paris : Karthala.

- Goody, Jack. 1979 [1977]. La raison graphique. La domestication de la pensée sauvage. Paris : Les Editions de Minuit.

- Gregorio Regino, Juan. 1993. « Escritores en lenguas indígenas ». In Carlos Montemayor (dir.). Situación actual y perspectivas de la literatura en lenguas indígenas : 132-133. Mexico : Consejo Nacional para las Culturas y las Artes.

- Grinberg-Zylberbaum, Jacobo. 1994 [1990]. Rencontre avec des chamans du Mexique. Paris : Le Mail.

- Gros, Christian. 2002. « Ethnicité et citoyenneté: questions en suspens ». In Georges Coufignal (dir.). Amérique Latine 2002 : 55-70. Paris : IHEAL - La Documentation française.

- Hartog, François. 2003. Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps. Paris : Seuil.

- Hobsbawm, Eric. 2006 [1983]. « Introduction ». In Eric Hobsbawm et Terence Ranger (dir.). L’invention de la tradition : 11-25. Paris : Editions Amsterdam.

- Huxley, Aldous. 2004 [1954 ; 1956]. The Doors of Perception & Heaven and Hell. New York : Perennial Classics.

- Inchaustegui, Carlos. 1966. « Cinco años y un programa. El centro coordinador indigenista de la Sierrra Mazateca ». América Indígena, 26 (1) : 12-26.

- Lecaillon, Jean-François. 1989. Résistances indiennes en Amériques. Paris : L’Harmattan.

- MacCannell, Dean. 1984. « Reconstructed Ethnicity. Tourism and Cultural Identity in Third World Communities ». Annals of Tourism Research, 11 : 375-391.

- Meunier, Jacques. 1987. Le monocle de Joseph Conrad. Paris : Payot.

- Neiburg, Federico. 1988. Identidad y conflicto en la Sierra Mazateca. El caso del consejo de ancianos de San José Tenango. Mexico : Instituto Nacional de Antropología e Historia - Escuela Nacional de Antropología e Historia.

- Picard, Michel et Jean Michaud. 2001. « Présentation : tourisme et sociétés locales ». Anthropologie et sociétés, 25 (2) : 5-13.

- Portal, Maria Ana. 1995. « El Indio como imagen televisa : la creación de nuevos mitos e identidades en la sociedad contemporánea ». In Raquel Barcelo, Maria Ana Portal, Martha Judith Sánchez (dir.), Diversidad étnica y conflicto en América Latina. El Indio como metáfora de la identidad nacional : 175-196. Mexico : Plaza y Valdès Editores.

- Prescott, William H. 2007 [1846]. Aztèques et Incas. Grandeur et décadence de deux empires fabuleux. Paris : Pygmalion.

- Revueltas, Andrea. 2000. « Nation et identité au Mexique. Rappel historique et défis actuels ». In Guillermo Uribe (dir.). Recompositions religieuses, politiques et sociales en Amérique Latine : 77-87. Grenoble : Publications de la Maison des sciences de l’Homme - Alpes.

- Rubio Montoza, Enrique Gonzalez. 1992. Conversaciones con María Sabina y otros curanderos. Mexico : A compte d’auteur.

- Schaffhauser, Philippe. 2001. « Remarques sur l’exotisme en direction du Mexique ». Cahiers de l’IRSA, 5 : 149-156.

- Segalen, Victor. 1986 [1978]. Essai sur l’exotisme. Paris : Le livre de poche.

- Simmel, Georg. 1991. Secret et sociétés secrètes. Strasbourg : Editions Circé.

- Stephens, John Lloyd. 1991 [1839]. Aventures de voyage en pays maya. 1. Copán. Paris : Pygmalion.

- Stephens, John Lloyd. 1997 [1841]. Aventures de voyage en pays maya. 2. Palenque. Paris : Pygmalion.

- Tibón, Gutierre. 1984. La ciudad de los hongos alucinantes. Mexico : Panorama Editorial.

- Villa Rojas, Alfonso. 1955. Los Mazatecos y el problema indígena de la cuenca del Papaloapan. Memorias del Instituto Nacional Indigenista, Vol.VII. Mexico : Instituto Nacional Indigenista.

- Wasson, Gordon. 1957a. « Seeking the Magic Mushroom ». Life Magazine, 13 juin: 100-107.

- Wasson, Gordon. 1957b. Mushroom Ceremony of the Mazatec Indians of Mexico. New York : Folkways Records and Service Corp (8 p. et disque).

- Wasson, Gordon. 1974. « Le champignon divin de l’immortalité ». In Peter Furst (dir.). La chair des dieux. L’usage rituel des psychédéliques : 269-284. Paris : Seuil.

- Wasson, Gordon. 1983. El hongo maravilloso Teonanacatl. Micolatría en Mesoamérica. Mexico : Fondo de Cultura Económica.

- Wasson, Gordon. 1996. « El hongo sagrado en el México contemporáneo ». Espacios, XIV 20 : 13-21.

- Weinberger, Eliot. 1992. Entretien réalisé par M. Tercero M. et R. Tejada in « Elogio de la droga ». Semanal 169, 6 septembre : 17-20.

- Zempléni, Andras. 1984. « Secret et sujétion. Pourquoi ses “informateurs” parlent-ils à l’ethnologue ? ». Traverses, 30-31 : 102-115.

Liste des figures

Figure 1

Les champignons sacrés à la Une (Montage réalisé par M. Demanget)

Figure 2

«Si ! la culture mazatèque existe !» Maison de la culture María Sabina, Huautla de Jimenez (M. Demanget, 1999).

Figure 3

La bibliothèque María Sabina dans les écoles, Huautla de Jimenez (M. Demanget, 2000)

10.7202/000230ar

10.7202/000230ar