Résumés

Résumé

En s’appuyant sur de nombreuses sources imprimées et orales, l’auteur examine dans cet article les usages sociaux et politiques du phénomène du marronnage, terme qui désignait la fuite des esclaves hors du système des plantations dans la colonie française de Saint-Domingue. Après 1804, date qui consacre la révolte des esclaves commencée en 1791, les pratiques coercitives du nouvel État haïtien favorisèrent la poursuite de stratégies de résistance et orientèrent la construction d’une histoire officielle haïtienne. Ces rapports de domination nourrirent un registre de mémoires plurielles dont les traces marquent jusqu’à aujourd’hui les diverses réinterprétations publiques du marronnage, de la rumeur populaire aux commémorations officielles. Avec l’exemple de la statue du Marron Inconnu, l’examen du statut changeant du marronnage dans l’histoire haïtienne ainsi que l’analyse des différents usages langagiers de ce terme, permettent d’éclairer la longévité et la diversité des valeurs véhiculées par la figure du marron, entre héroïsme et anti-modèle social. Cette dichotomie illustre la présence massive et diffuse de l’histoire dans le paysage social et politique haïtien, et elle véhicule le poids des catégorisations sociales et raciales héritées de la période esclavagiste.

Abstract

Supported by numerous printed and oral sources, in this article the author examines the social and political uses of the phenomenon of “marronnage,” a term which designates the flight of slaves from the plantation system of the French colony of Saint Domingue. After 1804, the date which marks the end of the slave revolt beginning in 1791, the coercive practices of the new Haitian state favoured pursuing strategies of resistance and were oriented towards the construction of an official Haitian history. These accounts of domination feed a multivariate collection of memories whose traces demonstrate even today the diversity of public reinterpretations of marronnage, from contemporary legend and rumour to official commemorations. With the example of the statue of the Unknown Runaway, the examination of the changing status of marronnage in Haitian history as well as the analysis of different linguistic uses of this term allow for illuminating the longevity and the diversity of values conveyed by the figure of the runaway slave (or maroon), between heroism and social anti-model. This dichotomy illustrates the massive and diffuse role history plays in the Haitian social and political landscape, and how it bears the burden of social and racial categorisations inherited from the slave era.

Corps de l’article

Le 23 août 2004 avait lieu à Port-au-Prince, en présence des membres du gouvernement provisoire haïtien et des représentants de l’Unesco, le « rallumage de la flamme éternelle de la statue du Marron Inconnu ». Cette célébration mettait en évidence les relations étroites, continues et parfois contradictoires entre un phénomène historique, le marronnage, et son instrumentalisation politique. Cette mise en scène commémorative, organisée autour d’une statue dont la création s’inscrit dans un processus de redéfinition d’une identité nationale, participe d’une écriture spécifique de l’histoire car elle met en présence les nécessités politiques du présent et des représentations construites à partir du passé. Dans cette dynamique circulaire, dont on retiendra le marronnage comme fil conducteur, la geste commémorative dont il est l’objet serait le point de jonction.

À partir du marronnage, dont la réalité est historiquement circonscrite car il ne pouvait exister qu’en présence et en marge du système esclavagiste colonial, nous tenterons de saisir le sens des multiples réappropriations, autant sociales que politiques, qui signalent l’empreinte contemporaine de ce phénomène historique. Cet article propose une mise en dialogue entre le passé et le présent, une histoire de la mémoire haïtienne et de ce qu’elle a retenu du marronnage. Par une démarche à la fois diachronique et synchronique, il s’agit de prendre la mesure de la pérennité du marronnage à travers ses significations, ses filiations et ses réinterprétations.

Depuis son absence de l’historiographie haïtienne du XIXe siècle à sa patrimonialisation avec la statue du Marron inconnu, comment cette transformation d’un phénomène historique en un objet de mémoire peut-elle instruire la construction de la mémoire nationale haïtienne ? Que suggère la mobilisation de registres mémoriels pluriels et concurrents à la faveur d’une actualité tourmentée, celle d’Haïti en 2004, l’année du bicentenaire de son indépendance ? La polysémie que recouvrent aujourd’hui les vocables marron et marronnage peut-elle être considérée comme l’expression d’un registre mémoriel, comme la trace d’une mémoire en actes ?

Dans un premier temps, il s’agira de brosser un tableau de la nature des rapports de force qui structurent le paysage sociopolitique au cours du XIXe siècle haïtien (1804-1915). Au regard des conditions d’émergence d’un nouvel État pris dans des héritages coloniaux complexes, dont les formes de résistance interne à l’économie de plantation, nous poserons la question des divers usages du marronnage, à la fois comme catégorie pratique et comme catégorie d’analyse. Parce que ces catégories interrogent l’historicité du marronnage au-delà de 1804, dans un deuxième temps, nous la mettrons en perspective avec les dynamiques et tendances qui orientent l’historiographie haïtienne. En considérant le fait que cette écriture reflète les modifications du paysage politique haïtien, comment la revalorisation du « populaire » par le mouvement indigéniste puis sa manipulation par l’idéologie noiriste ont-ils modifié le statut du marronnage dans la mémoire officielle ? Enfin, dans un troisième temps, nous relèverons les résonances contemporaines de cette historiographie lors du moment commémoratif de l’année 2004. Loin des idéaux de résistance et de liberté dont le marronnage serait l’incarnation exemplaire, telle que la promeut une mémoire officielle avec la statue du Marron inconnu, nous verrons que d’autres valeurs, moins positives, associées aux marrons émergent des diverses mobilisations populaires du passé haïtien et interrogent à nouveau les usages sociaux de la mémoire.

Le marronnage comme pratique historique de résistance

Le terme marronnage provient du lexique ibérique (cimarron) et il aurait été emprunté aux premiers habitants de Quisqueya, les Arawaks (Lucas 2002 : 14). Cimarron désignait à l’origine les animaux domestiqués retournant à la vie sauvage et, dans le contexte esclavagiste, il s’appliquait aux esclaves qui s’enfuyaient des plantations (Figure 1). Les études d’Yvan Debbasch (1961) et Jean Fouchard (1972), bien qu’ayant des interprétations et conclusions opposées, ont souligné la permanence et la diversité des formes prises par le marronnage à Saint-Domingue. Ce phénomène était pratiqué avec une intensité variable selon les acteurs, les lieux et les époques : les conséquences d’un départ en marronnage n’étaient pas les mêmes selon que l’esclave était né ou pas sur l’île (créole, par opposition à bossale, né sur le continent africain) ; le phénomène touchait aussi bien les villes que les campagnes (Laguerre 1989 : 39-45) et permettait donc des stratégies de fuite ou de déguisement très diverses. On établit aussi une distinction entre le petit et le grand marronnage (Fouchard et Debien 1969). Le petit marronnage désigne les pratiques relevant plus de la mobilité individuelle que de la fuite : présence prolongée en ville sans laissez-passer, visites d’esclaves sur d’autres plantations, participation à des réunions nocturnes, etc. Cette mobilité était combattue par les arrestations de la maréchaussée coloniale et punie par des marques et amputations corporelles. Le grand marronnage concerne les fuites collectives et définitives hors du territoire de la plantation. Il avait pour base territoriale les camps retranchés de marrons dans les mornes[2] , ces camps étant alimentés en moyens techniques et humains par les razzias sur les plantations, mais également grâce à la contrebande et à la flibuste. À la différence de la Jamaïque et du Surinam (Benot 2003 : 181-183), où des traités de paix signés avec les administrateurs coloniaux ont permis la reconnaissance d’un territoire sous la seule direction des chefs marrons, les autorités françaises de Saint-Domingue n’ont jamais contracté une telle alliance. Si un accord portant sur les limites territoriales fut trouvé en 1776 avec les marrons du Maniel, il fut par la suite peu respecté, notamment par les colons cultivateurs. Ces marrons vivaient depuis une centaine d’années dans le massif du Bahoruco, qui départageait alors le sud de l’île entre la partie occidentale française et la partie orientale espagnole (Moreau de Saint Méry 2004 : 1131-1136 ; Debbasch 1961 : 185-191 ; Midy 2003).

Le marronnage, pratique de résistance active à un système esclavagiste, où la fuite devenait le seul « acte politique à la disposition des esclaves » (Dupuis et Lucas 2002 : 10), était présent partout où les sociétés coloniales des Amériques fonctionnaient sur la base de la traite transatlantique et du travail servile alimentant l’économie de plantations ou des mines. D’autres pratiques de résistance minaient également le système esclavagiste de l’intérieur : empoisonnements, suicides, avortements, paresse, etc. Cependant, ces pratiques n’impliquaient pas les mêmes réponses politiques que celles mobilisées à l’encontre du marronnage. En effet, si des « chasses aux marrons » étaient organisées à l’initiative des planteurs (Figure 1), les autorités coloniales investissaient également d’importants moyens logistiques en envoyant des troupes militaires démanteler les camps retranchés et, le cas échéant, en tentant de négocier des traités.

Avec l’insurrection des esclaves du Nord de Saint-Domingue en août 1791 jusqu’à l’indépendance d’Haïti le premier janvier 1804, le marronnage participa d’une nouvelle configuration politique. « Dès lors, deux histoires se séparent : celle du marronnage, et l’insurrection de 1791, et les revendications des mulâtres, qui veulent acquérir les privilèges des Blancs, et enverront à la Constituante leurs représentants (Raimond, Ogé) » (Duchet 1999 : 92).

Une fois l’indépendance conquise[3] et consacrée le premier janvier 1804, la conjoncture politique resta dominée par des luttes d’intérêts et des rapports de force inégaux entre les nouveaux dirigeants, dont les anciens affranchis et les mulâtres (Barthélémy 2006) et les anciens esclaves devenus cultivateurs, rapports de force dont l’enjeu central était la propriété terrienne et ses modes d’exploitation (Casimir 2000 ; Lévy 2006). La rébellion de Goman (1807-1820) est menée par d’anciens chefs de bandes marronnes qui, après avoir dirigé des groupes armés lors de la période révolutionnaire, organisent un véritable État paysan. L’insurrection des Piquets (1843/1844-1848), également dans le sud de l’île, menée par Jean-Jacques Acaau, est une réaction à la mise en place des régimes post-indépendance qui contrôlaient les habitants des campagnes par le biais d’un système coercitif[4] . Les articles 191 et 202 du Code rural promulgué par Boyer en 1826 obligeaient tous les paysans à participer aux travaux d’entretien des routes. Mais l’application de la corvée passait par des mesures répressives ; les chefs de sections, représentants de l’État, usaient parfois de la force à l’égard des paysans. Ces altercations menaient parfois à la mort de l’un de ces chefs et donc, à la fuite des paysans impliqués dans la riposte meurtrière (Hector 2002).

Figure 1

Située sur la Route Frères, à l’est de Port-au-Prince, cette peinture met en scène un couple d’esclaves fuyant devant l’avancée de chasseurs de marrons, précédés de leurs chiens. Cette peinture murale, dont la réalisation s’est achevée en janvier 2004, fait partie d’un ensemble de sept peintures représentant divers aspects de l’histoire haïtienne. En août 2005, ces réalisations avaient déjà été en grande partie effacées par l’usure du climat et des activités humaines (Béchacq, janvier 2004).

Le même type de configuration coercitive se manifesta lors de l’occupation américaine (1915-1934), moment à partir duquel le mouvement des Cacos[5] prit une autre envergure en se donnant pour objectif de chasser les Américains, ce qui attira la sympathie de Charlemagne Péralte[6] pour le mouvement (Gaillard 1982 : 12-25). Cette réactualisation des rapports de domination accentuée par une présence étrangère se manifesta par l’opposition des paysans, des grands propriétaires terriens, les grands dons, emmenés par des leaders tels que Benoît Batraville et Charlemagne Péralte, contre le rétablissement de la corvée décrétée par l’administration américaine. Le comportement et le but des Cacos, ainsi que leurs techniques de guérilla, rappellent ceux des marrons de la période coloniale.

Le but des assaillants est, au début d’intimider les gendarmes, de s’emparer de leurs fusils, de leurs balles, de leurs uniformes et de recueillir des provisions de bouche ; sans armes véritables, ils misent pour cela sur le nombre. Après chaque incursion, les rebelles se replient dans la montagne proche, qu’ils sillonnent sans trêve, établissant leurs camps provisoires[7] .

Gaillard 1982 : 44

Des Haïtiens ont dans leurs familles un aïeul qui s’est illustré dans ce genre de situations.

Eh bien, tu vois, l’arrière-grand-père de M., du côté de son père, a dû marronner en Jamaïque. Il s’était disputé avec un Marine qui se baignait dans la rivière qui passait sur son terrain et ça s’est mal terminé : il a tué l’Américain[8] .

Élise M., 2 août 2005, Port-au-Prince

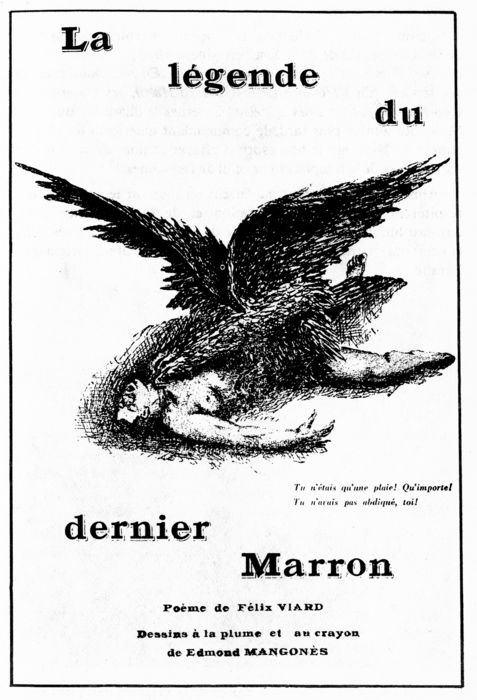

Cette association continue entre le présent des Cacos et le passé des marrons était également bien rendue par l’illustration couvrant un ouvrage paru en 1932 (Figure 2), intitulé La légende du dernier Marron et consacré à Charlemagne Péralte. Il reste cependant à déterminer, ce que nous aborderons par la suite, comment cette illustration est exemplaire d’une réinterprétation d’intellectuels qui ont puisé dans le passé des clefs de lecture pour rendre compte d’une situation présente[9] . Ces types de réinterprétations conservent le sens premier du marronnage : la fuite comme pratique alternative face à la coercition. Le contexte politique et social n’est plus celui des plantations et de l’esclavage. Cependant, la continuité historique réside dans les rapports conflictuels entre les gouvernements successifs de la République de Port-au-Prince et le peyi andeyò, pays en dehors (Barthélémy 1989), expression désignant cette population mise à l’écart, parfois combattue de diverses façons. De fait, il s’agit bien d’un contexte propice à la transmission de savoir-faire en matière de ripostes face à l’agresseur. D’un phénomène historique, le marronnage se serait donc mué en une compétence sociale : être rompu à la fuite, comme s’il s’agissait d’une pratique coutumière, comme « l’écho profond d’une expérience ancienne » (Chivallon 2004 : 412)[10] .

Dès lors, devant la permanence d’un contexte sociopolitique conflictuel, les pratiques de résistance, dont l’origine remonte à l’époque esclavagiste, se trouvent couramment mobilisées et retravaillées pour éviter ou contrecarrer l’agresseur[11]. La question de l’historicité du marronnage peut être ainsi posée : peut-on utiliser ce terme pour désigner tout phénomène similaire pratiqué après 1804 et s’apparentant à la fuite comme forme de réponse à l’oppression ? Au-delà du rôle prescriptif de l’histoire indiquant que le marronnage ne peut exister qu’en présence du système colonialiste, comment cette pratique fut-elle mobilisée ? Comment retracer le parcours de ses usages, à la fois comme catégorie pratique et comme catégorie d’analyse ?

On distinguera tout d’abord deux orientations relatives à ces usages du passé. D’une part, il est reconduit à travers une pratique suffisamment expérimentée et transmise entre pairs pour se muer en une compétence, dont l’efficacité n’est pas dans le dire mais dans le faire, ce qui n’exclut pas que cette compétence et ses diverses formes aient été effectivement nommées. D’autre part, l’autre usage du passé prend la direction d’un discours qui met en forme cette compétence, lui donne le statut d’une réalité tangible en lui conférant une légitimité, celle de la continuité historique, tout en permettant parallèlement d’avoir sur elle une emprise : celle du pouvoir de nommer. À partir de ces deux orientations préalables, c’est sur le plan de la mémoire et sur l’analyse de ses registres explicités à différents niveaux que peuvent être retracés les parcours et cheminements de ces usages du passé.

La première direction est celle empruntée par la mémoire collective qui, selon Halbwachs, ne retient du passé que ce qui est vivant (1997 : 131) et nous ajouterions, pour ce qui est du marronnage, que ce qui est vécu. Il relèverait donc d’une mémoire de l’expérience, en tant que modèle de comportement transmis, disponible et mobilisable. La deuxième orientation serait celle qui détermine la place du marronnage dans la mémoire officielle, définie comme « le résultat d’une instrumentalisation des signes destinés à confirmer une représentation du corps social. Sa visée reste la maîtrise du corps social, même quand il s’agit de corriger-réformer la vue développée par les prédécesseurs » (Chivallon 2002 : 608). À partir de cette définition, nous verrons comment l’évolution de la mémoire officielle serre au plus près les modifications du paysage politique haïtien et rend donc visible les intérêts qui s’y jouent. La légitimation des forces et des clans politiques pour le pouvoir dessine, par une certaine orientation du savoir historique, une mémoire officielle, de fait univoque, car indexée aux nécessités de la construction d’un nationalisme haïtien. Ce principe de linéarité de la mémoire fut renforcé alors même que l’indigénisme provoqua une mutation dans les contenus de l’idéologie nationale, qui passa d’abord par une relecture du rôle respectif de chacun des corps sociaux s’étant illustré pendant la période révolutionnaire (1791-1803), relecture qui fut mise en oeuvre par l’école historique haïtienne.

Figure 2

Photographie tirée de l’ouvrage de Roger Gaillard (1982 : 184) (Béchacq, août 2005).

Du statut changeant du marronnage à la construction de mémoires plurielles

Dans l’historiographie haïtienne du XIXe siècle, le culte des pères fondateurs (Toussaint Louverture, Dessalines, Christophe et Pétion), à l’issue d’une concurrence entre ces héros nationaux instrumentalisés comme figures tutélaires de clans politiques rivaux, l’a finalement emporté au détriment d’une présence du marronnage et des marrons les plus connus (Célius 2004a : 46). En effet, la proximité historique et idéologique entre le marronnage et les mouvements de contestation populaire de la première moitié du XIXe siècle a eu pour effet d’orienter une lecture inégale sur le rôle effectif des divers acteurs impliqués dans le processus révolutionnaire et l’indépendance de 1804 (Béchacq 2006). L’historiographie haïtienne du XIXe siècle conférait aux seuls chefs militaires les lauriers de l’indépendance nationale, gommant ainsi le rôle des nèg mawon, car reconnaître au « populaire » un rôle dans l’histoire n’était pas envisageable dans la perspective fixée alors.

Au XIXe siècle, l’histoire est considérée comme une nécessité, notamment pour les besoins d’une bonne gouvernance et pour une marche assurée dans la voie de la civilisation. Cette nécessité serait même au fondement de l’avènement de l’école haïtienne d’histoire ; ses principaux protagonistes y trouvent là, en tout cas, l’une des justifications de leurs entreprises.

Célius 2004b : 187-188

Il ressort de cette tendance et du principe selon lequel le passé s’écrit au présent, que l’historiographie était orientée en fonction des intérêts de ceux qui, tout en étant destinés à écrire cette histoire nationale, étaient engagés dans les luttes politiques du moment.

Les historiographes, les mémorialistes ou les chroniqueurs, lorsqu’ils ont joué un certain rôle dans les événements dont ils racontent l’histoire ont alors une mémoire, pour ainsi dire, unilatérale… En outre, Madiou, Ardouin, comme Michelet, prenaient contact avec les vestiges vivants des politiques et y avaient plus ou moins participé autrefois[12].

Pressoir et Trouillot 1953 : 143

En Haïti, cette histoire a débuté avec l’indépendance du premier janvier 1804. Cette date fondatrice a été posée par certains comme le point de départ, le point zéro d’une histoire proprement haïtienne (discuté par Célius 2004a : 46). Il s’agissait d’asseoir un pouvoir politique dont le fonctionnement ne pouvait cependant faire table rase des héritages coloniaux et dont la légitimité devait être démontrée, voire affirmée aux yeux des Haïtiens. L’historiographie haïtienne, en accompagnant cette entreprise par la mise en place progressive d’une mémoire unifiée, cohérente et continue, témoigne alors des luttes qui traversent l’histoire haïtienne. Ainsi, quand l’histoire fait office d’annexe savante du pouvoir politique, la manipulation des sources et des données historiques s’organise selon des intérêts spécifiques et l’écriture de l’histoire se révèle, au final, comme une lecture des rapports de force qui traversent le paysage social haïtien : rapports de classe, rapports de race, etc. Michel Hector relève, au sujet du rôle dévolu aux mouvements de contestation populaire du XIXe siècle, une dynamique historiographique dépendante de conjonctures politiques.

C’est à travers le prisme déformant de l’histoire vue d’en haut, particulièrement dans la perspective des luttes pour la conquête des positions au sommet du système politique, que les sources habituelles nous fournissent des données fragmentaires. Le populaire est plutôt perçu comme objet de manipulation et non comme sujet à part entière, même s’il ne se manifeste pas partout de la même façon[13].

Hector 2000 : 102

On peut dès lors observer que marronnage et mouvements populaires partagent le même sort historiographique : leur rôle effectif en tant qu’acteurs politiques est amoindri, voire passé sous silence, ou détourné au profit d’une histoire des grands hommes s’écrivant sur le mode patriotique et évènementiel. Si, en aval, ces conditions de productions de l’histoire donnent des indices relatifs à la construction d’une mémoire nationale officielle, quelles sont en amont les conditions de diffusion de cette histoire ?

Le préalable à la question de la diffusion de l’histoire en Haïti, et qui perdure jusqu’à nos jours, est le problème de la langue (Price-Mars 1959 : 90). Les ouvrages à vocation historique écrits en français ne sont pas destinés à la grande majorité des Haïtiens qui, ne bénéficiant pas d’un enseignement scolaire efficace, sont analphabètes et dont la langue d’usage est le créole[14]. Cette situation ne favorise pas la démocratisation du savoir, notamment historique. De plus, Gérard Barthélémy rappelle justement qu’au regard des difficiles conditions de survie pour nombre d’Haïtiens « natif natal » (ceux qui sont nés et restés sur l’île), la connaissance de l’histoire n’est pas de celles qui aident directement l’existence quotidienne.

Si l’on résume les principaux éléments de cet entretien, on s’aperçoit que, pour le paysan haïtien d’aujourd’hui, le véritable problème n’est pas tant l’esclavage, perçu comme une contrainte parmi d’autres dans le passé et qu’on peut se permettre d’oublier (parce qu’on l’a vaincue ?) que le dur apprentissage de l’autonomie de survie…

Barthélémy 2004 : 130

Dès lors, les interrogations sur les conditions et les orientations politiques et idéologiques de l’historiographie haïtienne doivent prendre en compte ces facteurs sociaux qui permettent d’interroger à nouveau la portée réelle d’une écriture de l’histoire et de son produit, la mémoire historique, mise en scène dans les livres et notamment dans les manuels scolaires. Entre ceux qui n’ont pas accès au savoir et qui perpétuent un rapport pragmatique à l’histoire, le « pays en dehors » et ses stratégies de résistance, ceux qui ont accès à ce savoir, écoliers, étudiants, et ceux qui le produisent, élite lettrée et futurs idéologues de la nation, comment s’organisent les usages sociaux du passé ?

Les manuels scolaires sont un espace d’écriture où se joue une certaine idée de l’histoire, sa diffusion et sa réception. Nous avons observé que marronnage et mouvements populaires partagent le même sort historiographique. Parallèlement, le caractère patriotique de cette histoire, réveillé à la faveur de l’occupation américaine, fut encouragé par une loi votée en 1921 qui, « considérant que l’éducation civique d’une nation dépend pour une large part de la connaissance raisonnée de son histoire », inscrivit dans les épreuves scolaires du secondaire une composition d’histoire haïtienne. L’institution Saint-Louis de Gonzague commanda à cet effet un manuel à Justin-Chrysostome Dorsainvil, publié en 1934 pour le compte des Frères de l’Instruction Chrétienne. Dans cet ouvrage, les rares évocations du marronnage sont politiquement connotées. « Pour rester dans la vérité, il faut noter cependant que, chefs de révoltés et distributeurs de poisons mis à part, la masse des esclaves souffrait en silence et ne pensait que rarement au droit de tous les hommes à la liberté » (Dorsainvil 1934 : 65). Cette vérité suggère que le sentiment de liberté n’était l’apanage que de quelques hommes privilégiés, pour ne pas dire une élite formée au commandement d’esclaves marrons[15] .

Ce manuel scolaire aurait cependant eu du succès en raison de son caractère pédagogique et de ses abondantes illustrations, si bien qu’il « a exercé une influence profonde sur la jeunesse scolaire, non seulement par ses qualités propres, mais [également par] la grande diffusion qu’il a eue nécessairement à cause de la grande clientèle des Frères de l’Instruction Chrétienne » (Pressoir et Trouillot 1953 : 282). L’identité des commanditaires de ce manuel interroge les orientations idéologiques qui ont guidé cet enseignement de l’histoire en Haïti. En tant que support de mémoire historique, quelle a été l’influence de cet ouvrage sur les générations successives d’écoliers haïtiens ? Que suggère la longévité de ce manuel, qui était encore en circulation au moins jusqu’en 1986 ? Pour ce qui est des problèmes posés par la transmission de l’histoire dans les pays postcoloniaux, Frantz Fanon a très justement remarqué :

Aux Antilles, le jeune Noir, qui à l’école ne cesse de répéter « nos pères, les Gaulois », s’identifie à l’explorateur, au civilisateur, au Blanc qui apporte la vérité au sauvage, une vérité toute blanche… Peu à peu, on voit se former et cristalliser chez le jeune Antillais une attitude, une habitude de penser et de voir, qui sont essentiellement blanches. Quand, à l’école, il lui arrive de lire des histoires de sauvages, dans des ouvrages blancs, il pense toujours aux Sénégalais[16] .

Fanon 1971 : 120

Dans le contexte haïtien, quels ont été les effets sur le long terme des possibles identifications au regard de la répartition qualitative des rôles historiques, entre des chefs d’État glorifiés et des chefs de révoltés et des marrons dévalorisés, et à la lumière d’une vérité historique écrite en majorité par une élite lettrée mulâtre, enseignée par des prêtres catholiques blancs ?

L’interprétation de Dorsainvil, qui évaluait et mettait en contraste l’inertie de la masse des esclaves à la lumière du rôle, heureusement éclairé, de ses chefs dans l’insurrection de 1791 (Boukman, Jean-François, Jeannot, Biassou, etc.), s’inscrivait cependant dans ces productions intellectuelles qui, après l’occupation américaine, envisagèrent sous un angle nouveau leur histoire nationale. Cela se traduisit dans l’historiographie par une redistribution des rôles des acteurs historiques impliqués dans le processus révolutionnaire ayant conduit à l’indépendance. Cette évolution dans la construction de l’histoire, si elle passe par l’adoption de nouveaux contenus idéologiques, reste fidèle au principe ayant gouverné jusque-là l’historiographie haïtienne, qui épouse les formes mouvantes du patriotisme, comme dans d’autres configurations nationales.

Il faut l’intervention d’un discours qui instaure un ordre intelligible dans un univers autrement trop hétérogène… Le discours identitaire sur le temps est ainsi lié à la nécessité pour un groupe de se donner une image de lui-même, de se représenter… La fonction du discours identitaire portant sur le temps est une fonction d’intégration et de perpétuation de la communauté.

Poirier 2000 : 81-82 cité par Chivallon 2002 : 602, souligné par nous

Il s’agissait pour les acteurs du mouvement indigéniste, avec leurs productions intellectuelles et artistiques, de comprendre l’échec de la politique en 1915 en apprenant à connaître, pour pouvoir les faire participer, les larges catégories d’Haïtiens jusque là marginalisés : ouvriers, paysans, chômeurs, etc. « Mais ce qui domina ce mouvement, ce fut l’accent que certains mirent sur l’importance d’associer le plus grand nombre à la renaissance nationale. L’étude du folklore haïtien détermina un véritable engouement pour l’ethnographie traditionnelle » (Price-Mars 1959 : 98). Cependant, la somme des savoirs ainsi constitués par l’intelligentsia haïtienne, en décrivant des réalités en nom et place des populations étudiées, ne fit que renforcer des rapports de pouvoir déjà inégaux (selon le schéma de Bourdieu 1981), puisque la somme des savoirs compilés ne pouvait être diffusée auprès du plus grand nombre en raison, notamment, de l’indigence des moyens d’éducation. Le discours identitaire sur le temps, initié par le mouvement indigéniste, systématisé par l’école historique haïtienne, puis instrumentalisé par l’idéologie noiriste, passa par la revalorisation de la culture populaire, du vodou et de leur poids dans l’histoire[17] . Pour Jean Price-Mars par exemple, « 1804 est issu du vodou » (Geggus 1992 : 60). Par cette « politisation indigéniste des faits de culture » (Giraud 1999 : 375), qui concerne également aujourd’hui les Antilles françaises, le culte vodou et le marronnage, dont les filiations potentielles furent appréhendées à partir du paradigme de la résistance, devinrent des alliés naturels dans le champ des luttes politiques révolutionnaires[18]. La figure du marron incarnait ces corps sociaux marginalisés puis mis au centre de l’histoire. L’appropriation par l’élite de cette figure, devenue alors héroïque, présentait également l’avantage d’une identification confortable et valorisante. Si les Cacos résistaient, au péril de leur vie et armes au poing, aux Marines américains, « dans les villes, pacifiquement, et sous une autre forme, la résistance s’incarna dans un renouveau de la valeur indigène… On reprit des études historiques pour faire revivre les gloires du passé » (Price-Mars 1959 : 97). Cette figure du marron, incarnation de cette « valeur indigène », permettait de renouer les fils avec ce passé : la résistance interne était alors envisagée de façon positive, puisque l’agression venait de l’extérieur.

Cependant, cette redistribution qualitative des rôles historiques n’en était pas moins tributaire des interprétations dessinant un régime d’historicité spécifique, entendu comme « la modalité de conscience de soi d’une communauté humaine », cette notion devant permettre de « mettre en lumière des modes de rapport au temps » (Hartog 2003 : 19-20). L’histoire fut invoquée pour redessiner une image de soi, celle de la nation haïtienne : « le populaire »[19] fut retravaillé par de nouvelles interprétations en vue d’élaborer un nouvel ordre social et politique. L’école historique haïtienne a eu sa part dans ce processus de refondation d’une histoire nationale, ce qui lui fut reproché par la suite étant donné les accointances idéologiques avec les nouveaux détenteurs du pouvoir politique en Haïti.

La soi-disant « école haïtienne » (Edner Brutus, Jean Fouchard) voit le marronnage comme un phénomène de contestation permanente, qui a permis l’aboutissement de la révolution haïtienne… Cette interprétation recèle en elle-même un postulat controversé dans la construction des « lectures » de l’histoire d’Haïti : à savoir, les Nègres marrons, pour ne pas dire les « masses populaires », représenteraient les acteurs légitimes de l’indépendance. Ce postulat populiste rejoint évidemment le populisme « noiriste » de François Duvalier…[20] .

Lucas 2002 : 18

Cette alternance dans la construction de la mémoire accompagnait les nouvelles orientations de la politique haïtienne. Jusqu’au milieu des années 1940, le pouvoir politique était en majorité tenu par les mulâtres. À partir de Dumarsais Estimé (1946-1950), la mouvance noiriste l’emporta et s’installa durablement avec l’élection puis la dictature de François Duvalier (1957-1971). Dès le début des années 1940, les mises en scène de la culture populaire se multiplièrent dans les lieux de divertissements bourgeois de Port-au-Prince, souvent sous la houlette du Bureau national d’Ethnologie (Oriol, Viaud et Aubourg, 1952 ; Goldberg 1981 ; Béchacq 2004). Pour ce qui est de l’enseignement de l’histoire, le patriotisme survécut au départ des Marines américains en 1935. Une loi du 29 décembre 1948 réglementant l’Université d’Haïti avait pour article premier : « L’instruction publique en Haïti est libre. Elle a pour base essentielle la religion, la morale, l’amour de la Patrie » (Pressoir 1950 : 67). L’accent était notamment mis sur l’inculcation d’un nationalisme noir, un quart du programme étant consacré aux « races de l’Afrique » (58) dont l’enseignement allait être dispensé par Lorimer Denis, tête pensante de François Duvalier dès leur collaboration dans la revue Les Griots.

À partir de cette impulsion politique, et au regard du chemin parcouru par le marronnage dans les sillons écrits par l’histoire haïtienne, comment circonscrire les influences qui circulent entre les différentes formes mémorielles : entre des pratiques de résistance expérimentées sur la longue durée et une écriture de l’histoire qui les ignore puis les rend visibles en fonction d’intérêts politiques et de visées idéologiques ? Si l’on garde à l’esprit que le marronnage, en tant que pratique continue de résistance, relève de la mémoire collective, sa réappropriation par les scribes de la mémoire historique et officielle permet de la renouveler par une vision « d’en haut ». La sélection d’éléments saillants dans cette mémoire collective, du moins ceux qui font sens pour le plus grand nombre, comme le marronnage, hisse ce dernier à un niveau de visibilité qui caractérise la mémoire historique et officielle. Cet enchevêtrement de mémoires, devenues concurrentes par les effets du discours et les nécessités du politique, rend difficiles les analyses visant à les distinguer (Chivallon 2004 : 421). De plus, la mémoire comme la tradition posent un problème à partir du moment où elles sont mises en discours : le pouvoir performatif de l’action de désigner ce qui relève de la mémoire et ce qui n’en relève pas crée du même coup une hiérarchie implicite mais aux effets bien réels, comme nous le verrons par la suite avec la statue du Marron inconnu.

À côté de ces réinterprétations locales, où le savoir et le pouvoir tendent parfois à se confondre en une mystification de « l’Histoire » et de la « Culture », coexistent d’autres relectures. Dans le champ littéraire et universitaire, le marronnage devient une notion signifiante pour relire les stratégies d’adaptation des populations assujetties. Roger Bastide, avec l’expression « marronnage idéologique », qualifie le mythe de la négritude comme étant la recréation d’une Afrique imaginée dans un contexte ségrégatif (Bastide 1967 : 219). Dans la littérature caribéenne, le marronnage est abordé comme l’expression la plus aboutie d’une sociabilité construite à partir du refus des rapports de domination. René Depestre définit ainsi sa vision du « marronnage idéologique ».

L’histoire socioculturelle des masses asservies de l’hémisphère occidental est globalement l’histoire du marronnage idéologique qui leur permit non pas de réinterpréter l’Europe de l’épée, de la croix et du fouet, mais de faire preuve d’héroïque créativité, pour réélaborer douloureusement des nouveaux modes de sentir, de penser et d’agir.

Depestre 1980 : 99, cité par Barthélémy 1998 : 69

Le marronnage peut effectivement être mobilisé dans les relectures politiques de l’histoire, et notamment avec ses expressions marxisantes : l’univers de la plantation était au capitalisme naissant ce que le marronnage était aux rapports, non seulement de classes, mais également de races. Le marronnage haïtien, vu comme expérience historique exemplaire ayant contribué à l’émergence d’une conscience noire, avait également inspiré la négritude[21] et le marronnisme, ce dernier pouvant être compris comme l’idéalisation d’un marronnage revisité selon une logique d’identification (Glissant 1997). À cet égard, Marie-José Jolivet montre que la relation entre mémoire historique et mémoire collective, au sujet du schoelchérisme et du marronisme, est paradoxale. « Dénoncer le raturage et l’amnésie, c’est avant tout déplorer que la mémoire collective ne soit pas ce qu’on voudrait qu’elle soit, c’est-à-dire cette mémoire historique que l’on fait aujourd’hui sortir de l’ombre où la rejetait l’histoire officielle » (Jolivet 1987 : 306).

Appliquée au contexte haïtien, cette amnésie a été corrigée en partie, comme on l’a vu précédemment avec la redistribution des rôles historiques. Aujourd’hui, certaines des grandes figures du marronnage haïtien ont été sorties de l’ombre (Midy 2003 ; Moïse 2003). Mais il n’empêche que le paradoxe vaut également avec l’exemple haïtien : comment le marronnage peut-il être mobilisé dans autant de configurations mémorielles en fonction des circonstances et des époques et aboutir ainsi à des interprétations concurrentes ? Du statut d’élément négligé dans l’historiographie haïtienne du XIXe siècle à celui de valeur cardinale d’une histoire indigéniste et noiriste de la révolution haïtienne, est-il possible de relever d’autres modalités d’usage de cette histoire du marronnage, et par là même du « populaire », qui se dégageraient de ces dichotomies : déni versus reconnaissance, manipulation versus autonomie ?

Il peut certes paraître louable de donner aux phénomènes subversifs, du marronnage aux mouvements des Cacos, une visibilité et une présence historiographique conséquentes à une réévaluation de leur rôle plus proche de la vérité historique. Il reste cependant à déterminer l’objectif qui préside à une telle intention, dès lors que celle-ci s’insère dans une volonté politique visant la modification de la mémoire officielle et, à terme, une modification du statut des populations concernées par cette histoire revisitée. Comme le remarque Tzvetan Todorov au sujet du culte de la mémoire qui marque les temps actuels, « ces appels à la mémoire n’ont en eux-mêmes aucune légitimité tant qu’on ne précise pas à quelle fin on compte les utiliser » (Todorov 2004 : 52). Ces appels à la mémoire, clef de voûte et sommation compulsive des moments commémoratifs[22] , sont-ils l’expression d’un usage spécifique de la mémoire ?

Cet historien distingue deux types d’usages : l’usage exemplaire, qui « permet d’utiliser le passé en vue du présent, de se servir des leçons des injustices subies pour combattre celles qui ont cours aujourd’hui » (31-32) et l’usage littéral selon lequel « le passé sert à refouler le présent » (33). C’est à partir d’un même noyau dur de significations diversement interprétées que le marronnage est mobilisé : que cet usage soit « exemplaire » ou « littéral », c’est à partir du caractère subversif du marronnage, de sa dimension historique et héroïque, que peuvent s’élaborer divers usages, qu’il s’agisse de masquer des injustices, des rapports de domination, ou de les dénoncer comme tels. Tout dépendra de l’intention finale qui sollicite ce passé et du positionnement de « l’usager » dans le paysage politique local. Il s’agit donc maintenant, après avoir exploré les différents registres mémoriels où le marronnage a été mobilisé, d’apprécier la manière dont il investit la dimension contemporaine des relations sociales et politiques en Haïti, notamment lors des célébrations du bicentenaire de l’indépendance.

Du Marron inconnu au marron d’aujourd’hui : entre identifications circonstanciées et comportements sociaux marginalisés

Lors de ces célébrations, le marronnage a focalisé sur lui, en tant qu’objet historique et de façon plus circonstancielle que structurelle, les tensions qui traversent les relations entre la société et l’État haïtien. Ces tensions s’exprimèrent à travers divers usages de la mémoire, dans un large spectre allant des commémorations officielles aux rumeurs populaires. S’il peut paraître au premier abord qu’une dichotomie départage ces usages, politique/élite versus social/populaire, cela est atténué par le continuum qui relie ces deux corps sociaux dans les représentations négatives qui y émergent au sujet de la figure du marron.

La concrétisation la plus probante d’une récupération du marronnage par l’idéologie noiriste est la statue du Marron inconnu. Cette statue est en quelque sorte l’aboutissement, le « produit fini » du parcours du marronnage dans la mémoire officielle (Figure 3). Réalisée en 1967-1968 par l’architecte et sculpteur Albert Mangonès, cette statue s’inscrit dans le processus d’instrumentalisation des éléments culturels populaires par François Duvalier, soucieux d’apporter sa pierre à l’édifice du nationalisme noir. Sur le terrain de l’histoire, cette stratégie fait suite à la redistribution, évoquée précédemment, des rôles des divers acteurs de la période révolutionnaire dans l’historiographie haïtienne. Cette statue apparaît alors comme la matérialisation de ce processus : le Marron inconnu, de par sa présence en face du palais national, attesterait de façon visible la reconnaissance officielle du rôle des marrons dans l’histoire[23].

Figure 3

Au premier plan figure la statue du Marron inconnu. On peut distinguer au second plan la statue de Toussaint Louverture, ainsi que les tribunes installées pour les célébrations du bicentenaire de l’indépendance (Béchacq, décembre 2004) .

Le type d’usage du passé qui se dégage de la création de cette statue témoigne d’une patrimonialisation de l’histoire à des fins politiques. La nationalisation et la mystification des symboles populaires par le régime duvaliériste visaient à désamorcer, en brisant la dynamique du pouvoir et du contre-pouvoir, les éléments potentiellement chargés de valeur contestataire. La matérialisation de tous les marrons, connus et inconnus, sous les traits d’une statue, signe une représentation spécifique de ce corps social. Ce marron, justement parce qu’il est inconnu et unique, est une figure générique et englobante dont le but est de représenter une collectivité pensée comme homogène, indivisible, mais également noire[24]. Cette statue représenterait donc le « peuple haïtien », entité construite à partir du moment indigéniste par contraste avec l’élite dirigeante en majorité mulâtre. L’ethnicisation de cette entité fut un préalable nécessaire à l’entreprise d’élaboration du nationalisme noir haïtien et, en cela, il est exemplaire de la construction identitaire spécifique des États-nations modernes (Balibar et Wallerstein 1997 : 130-137). Le nationalisme noir haïtien s’appuyait également sur ces signes extérieurs d’appartenance et de reconnaissance nationale : drapeau, mausolée, commémorations, fêtes, etc., autant d’éléments recentrés autour du culte de la personnalité du chef dans le cas du duvaliérisme. La statue du Marron inconnu est l’un de ces éléments nationalisés qui s’inscrivent dans la lignée des productions matérielles patriotiques des États-nations. La réflexion de Benedict Anderson au sujet des tombeaux du Soldat inconnu est éclairante.

Si vides que soient ces tombes de restes de dépouilles mortelles ou d’âmes immortelles identifiables, elles n’en sont pas moins saturées d’un imaginaire spectral national… La signification culturelle de ces monuments apparaît avec plus de clarté encore si l’on essaie d’imaginer une tombe du Marxiste inconnu, par exemple, ou un cénotaphe des Libéraux disparus. Peut-on éviter un sentiment d’absurdité ? La raison en est que ni le marxisme, ni le libéralisme ne font grand cas de la mort et de l’immortalité. Que l’imaginaire nationaliste ait une telle préoccupation suggère une affinité profonde avec l’imaginaire religieux.

Anderson 2002 : 24

Le Soldat inconnu et le Marron inconnu ont pour point commun de sanctifier les sacrifices de milliers d’hommes pour cette idée d’un intérêt supérieur au sort du commun des mortels qu’est la nation. Leurs sacrifices ne sont justifiés que parce que la nation est projetée comme une entité éternelle, ce pourquoi, et c’est le but des commémorations, la nation leur est « éternellement reconnaissante ». L’affinité profonde entre l’imaginaire religieux et le nationalisme apparaît ici avec la flamme qui accompagne la statue du Marron inconnu et qui est dite « éternelle » dans la désignation officielle (Figure 4). Cette affinité est également suggérée par l’une des illustrations d’une bande dessinée réalisée à la gloire des Duvalier (Figure 5). La statue du Marron inconnu sert de cadre à l’annonce du décès du dictateur avec, en toile de fond, le palais national ; on peut y lire : « Le coeur du président à cessé de battre… Mon Dieu ! C’est impossible ! » (CONAJEC 1980 : 47).

Il ressort de l’articulation entre ces productions du nationalisme noiriste que le Marron inconnu tient un rôle spécifique dans le dispositif mémoriel duvaliériste. Comme l’a constaté Élisabeth Cunin au sujet de la mise en scène de l’histoire de l’esclavage à Carthagène (Colombie), « la statue historique et touristique n’a pas seulement une fonction descriptive mais elle joue également un rôle prescriptif : elle définit une réalité historique qui doit être selon certaines normes » (Cunin 2004 : 1). Cette réalité historique est déterminée ici par la norme populiste : c’est dans le « populaire noir » qu’il faut situer la genèse de la nation haïtienne. De plus, l’immortalité conférée au Marron inconnu prend ici une valeur prescriptive quant au devenir du marronnage : s’il appartient au passé, il ne s’inscrit cependant plus dans une temporalité humaine car sa raison d’être est de participer au fondement du caractère transcendant de la nation.

Ce traitement de l’histoire s’est perpétué lors de la commémoration du 23 août 2004, jour choisi par l’Unesco comme « Journée internationale de commémoration du souvenir de la traite négrière et de son abolition en reconnaissance de l’acte fondateur de la révolution haïtienne ». Par cette commémoration, Haïti est devenue une pierre angulaire dans cette histoire globale de l’esclavage initiée par l’Unesco en 1994 avec le projet de « La route de l’esclave ». Rappelons que le 23 août 1791 est la date, contestée par certains historiens, de la cérémonie vodou du Bois-Caïman qui aurait donné le coup d’envoi du soulèvement des esclaves du Nord de Saint-Domingue. Le discours du président de la Conférence générale de l’Unesco, Michael Omolewa, prononcé à l’occasion du « rallumage de la flamme éternelle au Monument du Marron Inconnnu », illustre bien le type de passé mobilisé dans la commémoration du marronnage : « le Nèg Mawon de Mangonès est devenu une icône pour Haïti et il est devenu le symbole de la liberté et de l’indépendance à travers tous les pays de la Caraïbe »[25] .

Faire jouer la corde sensible du nationalisme sur le registre religieux, en assimilant cette statue à une icône, prolonge cette sanctification d’un marron désincarné et atemporel. En lui attribuant la fonction de symbole de la liberté, le Nèg mawon est intronisé comme « le » héros de l’histoire de la Caraïbe. L’Unesco semble donc prolonger le processus de déhistoricisation initié par Duvalier. La déhistoricisation, en situant un fait ou un moment historique dans le temps du mythe, comme s’il avait été toujours là, lui attribue ainsi la fonction d’élément fondateur, comme ce fut le cas avec la cérémonie du Bois-Caïman. Ce rapport à l’histoire sert, en outre, une vision essentialiste : le marronnage serait, en essence, l’incarnation et le symbole de toutes les résistances pour la liberté.

Figure 4

À quelques mètres de la statue du Marron inconnu se situe le socle de la « flamme éternelle » (à l’arrière-plan). La cérémonie du 21 août 2004 consistait à rallumer cette flamme dont on peut observer qu’elle est éteinte (Béchacq, juillet 2005).

Cette logique de patrimonialisation à l’oeuvre avec la création de la statue du Marron inconnu semble relever de l’une des modalités d’usage du passé, notamment son usage littéral dont nous avons vu qu’il sert à masquer le présent. Cet usage se révèle avec cette forme de critique sociale qu’est la rumeur. La statue du Marron inconnu en est un exemple instructif. Pour la petite histoire, l’imaginaire populaire a réinvesti la symbolique liée à cette statue. Le 7 février 1986, lendemain de l’exil de Jean-Claude Duvalier à l’étranger,

le peuple porte d’abord son attention sur les symboles du duvaliérisme. Il tente de détruire la Statue du Marron inconnu… La flamme éternelle du Marron inconnu, disait-on au matin du 7 février, serait alimentée par la cuisson des corps d’opposants emprisonnés dans les caves du palais. Des sacrifices humains auraient donc eu lieu, sur la base des liens puissants du dictateur avec la sorcellerie.

Hurbon 1987 : 11

Ce n’est pas tant la part de vérité qu’il convient de déceler dans cette rumeur, mais bien la part de critique sociale et politique qu’elle véhicule. Cette rumeur est une forme de dénonciation, sur le registre du mystique et du sens caché, d’une vision officielle du marronnage. Mais elle est surtout une façon de rappeler, de façon biaisée, les pratiques expéditives de ce pouvoir, la liquidation physique de plusieurs milliers de personnes. Elle permet également de trouver un sens à l’omnipotence de Duvalier en dotant son pouvoir de la dimension démesurée que peut conférer la manipulation de forces occultes. Cette force de l’imaginaire social, dans sa capacité à décrypter une réalité politique, nous renvoie également aux raisons qui ont motivé l’appropriation du personnage du marron sous la forme d’une statue. Au-delà du populisme qui caractérisait le régime duvaliériste, ne s’agissait-il pas de masquer ou d’amoindrir les exactions commises sous ce régime ? L’usage littéral du passé prend ici tout son sens : l’histoire peut donc bien servir à masquer le présent, comme s’il s’agissait de faire diversion.

Cette statue, au gré des luttes et des circonstances politiques du moment, a focalisé sur elle des usages sociaux et politiques de l’histoire dans un éventail assez large de réinterprétations. Peu avant la commémoration du 23 août, la statue fit l’objet d’une restauration par l’École Nationale des Arts (ENARTS). Puis elle fut vandalisée le 31 août 2004, cet acte étant revendiqué par des partisans Lavalas, le parti de Jean-Bertrand Aristide. Ceux-ci reprochaient à la ministre de la culture, Magali Comeau-Denis, d’avoir « volé le coeur du Marron inconnu », de l’avoir vidé de sa substance car il ne s’agissait pas de la vraie statue en bronze : « Nous avons seulement tapé sur le monument pour montrer que c’était de la tôle »[26] . Cette rumeur, comme celle qui attribuait une origine à la flamme du Marron inconnu, en réinterprétant le sens donné à un objet de mémoire instrumentalisé, remet en question les visions officielles du passé. Est-ce pour autant que l’usage « exemplaire » de l’histoire, celui selon lequel le passé sert à dénoncer les dérives du présent (Todorov 2004 : 31-32), relève de la seule compétence du social, du « populaire » ?

Figure 5

Photographie tirée de la bande dessinée réalisée par le CONAJEC (Comité d’Action Nationale JeanClaudiste), 1980, Il était une fois … François Duvalier (page 47).

Figure 6

Photographie tirée de la bande dessinée réalisée par le CONAJEC (Comité d’Action Nationale JeanClaudiste), 1980, Il était une fois … François Duvalier (page 42).

Le Marron inconnu fait donc l’objet de réappropriation dans l’actualité des rapports de forces sociaux : chacun peut en user pour défendre une cause, se positionner dans le champ politique ou pour dénoncer tout ce qui s’oppose à la liberté. Les valeurs véhiculées par le marronnage peuvent être mobilisées par des acteurs voulant être identifiés à travers cette pratique devenue un symbole. Par exemple, un groupe contemporain de « musique traditionnelle afro-haïtienne », dont le répertoire est inspiré des rites du vodou, se nomme Makandal, du nom du célèbre marron qui avait défrayé la chronique coloniale de Saint-Domingue au milieu du XVIIIe siècle. Cet usage d’une figure du passé peut être considéré comme « exemplaire » dès lors qu’il s’agit d’utiliser cette identification positive, notamment dans un but politique. L’extrait d’un texte intitulé « L’histoire du Lanbi », en expliquant le choix de ce coquillage tenu par le Marron inconnu[27] comme emblème d’une émission radiophonique haïtienne de Paris, illustre ce type d’usage.

L’emblème de l’émission Kòn Lanbi se veut la représentation picturale de notre engagement à faire de cet outil de communication un instrument de lutte contre toute forme de colonialisme et de domination. C’est aussi un moyen de mobiliser nos auditeurs/trices pour qu’ils brisent les chaînes de l’aliénation qu’une certaine presse contribue à maintenir au profit des pouvoirs économique et politique[28] .

Dans cet extrait, la référence au marronnage est explicite : pendant la période esclavagiste, le lanbi était un moyen de communication entre les marrons. Aujourd’hui, c’est la radio qui pourrait assurer la résistance face à l’aliénation intellectuelle. Aussi, certains usages des termes mawonaj, mawon, désignent des situations, des acteurs ou des objets impliqués dans l’action de la fuite, compris au sens physique comme au sens métaphorique. Comment appréhender la polysémie que recouvre alors le vocable « marron » ?

À l’occasion des commémorations du premier janvier 2004 retransmises par les médias nationaux, pendant qu’Aristide déclamait son discours à la tribune du palais national, environ six cents prisonniers s’échappèrent du pénitencier central de Port-au-Prince, évènement aussitôt relayé par les médias indépendants, dont Radio Métropole. À l’annonce de cette nouvelle, mon hôtesse haïtienne, qui habitait dans un quartier populaire de Route Frère (est de Port-au-Prince), s’écria spontanément : « Prizonye yo mawon, se nèg mawon bisantnè! »[29]. À la suite de cette fuite massive, les animateurs des radios conseillaient aux habitants de ne pas circuler dans les rues de la capitale car les policiers et leurs acolytes y pratiquaient une véritable chasse à l’homme, hélicoptères à l’appui, tout en matant la manifestation menée par les étudiants en marge du quartier présidentiel[30].

L’expression « nèg mawon bisantnè », qui désigne les prisonniers, associe à la fois un cadre coercitif, la prison, et un moment libérateur, l’indépendance à travers sa célébration. Ici, le marronnage est mobilisé dans son sens premier, celui de la fuite ; le passé y sert à dénoncer ce qui peut être jugé dans le présent, comme une injustice, celle de l’emprisonnement. Ce remploi est en quelque sorte le noyau dur à partir duquel une pluralité de sens peut être transmise. Mais si son usage circonstancié peut être envisagé comme la trace d’une mémoire en actes, ne serait-il pas également la marque d’une sociabilité particulière, la fuite, sur laquelle diverses représentations sociales se seraient greffées, loin de la symbolique positive de la résistance ?

Cette pluralité sémantique peut constituer autant d’indices éclairant le contenu des représentations liées au marronnage : « S’interroger sur le contenu de telle ou telle représentation, c’est chercher à savoir quelle(s) fonction(s) tient tel évènement, tel phénomène ou telle idée dans l’imaginaire collectif du temps » (Laborie 2001 : 50). Chaque emploi du terme marronnage fait référence à un contexte d’énonciation spécifique. Dans son sens premier, mawonaj désigne un faisceau de comportements s’apparentant à des stratégies d’évitement, sorte d’échappatoire à toute emprise extérieure plaçant l’individu dans une situation d’obligations et de contraintes et l’incitant donc à fuir. Il apparaît donc que le mawon ne fait pas exclusivement référence aux idées positives de liberté, de résistance et d’histoires exemplaires mais qu’il véhicule aussi des représentations négatives. Si les modalités d’usage du marronnage et de son histoire permettent d’identifier les appartenances sociales de ses usagers, en revanche, ces représentations négatives, parce qu’elles ne s’attachent pas tant au personnage du marron qu’à son comportement, forment un continuum parmi les multiples réinterprétations du marronnage s’exprimant dans le paysage social et politique.

Ainsi, l’idée de l’opposition, de la résistance, peut être interprétée dans un sens négatif selon les termes auxquels mawon est associé, notamment dans le champ politique. Peu avant les commémorations de janvier 2004, alors que certains réclamaient le départ d’Aristide, un slogan fut diffusé en boucle sur les radios d’État pour inviter les Haïtiens à se présenter aux urnes : « Eleksyon wi, koudeta non, nou pap mawon anko, nou pral nan eleksyon [Élection oui, coup d’État non, on ne va pas encore marronner, on ira voter] ». C’est cette même interprétation qui a prévalu dans le discours du premier janvier 2004 d’Aristide, où seul un court passage évoquait le marronnage.

Kidonk, baton an chanje bout !

Baton an chanje bout !

Yo pa nan mawon anko !

Piske Zansèt nou yo pat nan mawon anko

Moun ki pa vle nan mawon anko

Leve 2 men anlè pou lemondantye wè…

Ann fè yon mod Eleksyon la a

pou nou leve 2 men anlè

sinou pa vle al nan mawon anko

Moun ki pa vle al nan mawon anko

nap vote, nou leve 2 men anlè

(Aristide 2004 : 20).

[La médaille a changé de face

Ils ne sont plus des fugitifs

voulant se comparer aux ancêtres

et qu’on se montre libre une fois et à jamais

en organisant l’élection exemplaire aux yeux du monde]

L’expression zansèt nou a un sens large : il peut s’agir des pères fondateurs, des aïeux divinisés qui sont devenus des lwa (esprits) du vodou, des esclaves, etc. Ces ancêtres qui n’étaient plus marrons pourraient désigner les pères fondateurs de la patrie. Cependant, l’homogénéisation de ces figures du passé avec l’usage de cette catégorie englobante, le sens relativement crypté des paroles d’Aristide et son goût pour la répétition limitent la compréhension et l’interprétation de cet extrait. Ce qui s’en dégage, c’est la connotation négative associée aux marrons, puisque ne pas voter, ce serait marronner et donc aller à l’encontre d’un pouvoir qui prétendait instaurer un ordre démocratique. Cette interprétation du marronnage serait le pendant du marron vu comme un héros, comme si la lâcheté le disputait à l’héroïsme.

Nous avons vu que ce traitement dichotomique caractérisait l’approche du marronnage par l’historiographie haïtienne. Mais ces représentations négatives ne sont pas du seul fait des sphères politiques et élitistes. Elles se retrouvent également dans certaines expressions langagières populaires et, en cela, elles renseignent sur le marronnage dont nous avons traduit la pratique coutumière, être rompu à la fuite, comme relevant d’une compétence sociale. Les comportements découlant de cette pratique sont autant de stratégies d’évitement dans un contexte perçu comme contraignant. Et c’est ici que les représentations populaires négatives du marronnage peuvent être le fruit de deux orientations mémorielles précédemment analysées : l’influence de la mémoire historique et officielle enseignée à l’école, et celle d’une mémoire en actes de cette compétence sociale qu’est devenu, au fil du temps, le marronnage.

Cette compétence ne concerne pas seulement celui qui fuit, qui marronne, mais également les autres acteurs impliqués dans les relations sociales. Dès lors, ces stratégies sont appréciées en fonction de la position des ces mêmes acteurs dans les relations. Certaines d’entre elles peuvent échouer à cause de la fuite ou de l’absence de l’un des acteurs, mawon en l’occurrence. L’on dit ainsi de quelqu’un qui ne se rend pas à un rendez-vous qu’il a marronné.

Le terme marronnage peut également évoquer l’idée de quelque chose qui est perdu, qui est traître, comme la balle d’une arme : « sa’w pral fe nan lari’a talè, w pran yon bal mawon ! [Qu’est-ce que tu vas faire dans la rue, tu pourrais prendre une balle perdue !] ». Sur le plan sociologique, l’usage du terme « marron » est le signe d’un comportement et d’un statut social déprécié, comme une figure repoussoir, une sorte d’antimodèle. Il peut désigner quelque chose ou quelqu’un qui est gatè, abîmé voire véreux, fourbe comme un doktè mawon (docteur) ou un avocat marron, les deux professionnels pouvant se rendre coupables de pratiques douteuses et illicites. Cet antimodèle social en la personne du marron est également un héritage des catégorisations sociales et raciales héritées de la période esclavagiste et transmises jusqu’à nos jours. L’infériorisation sociale se révèle dans l’appréciation péjorative du mawon quand il est synonyme de vagabon, de « va nu-pieds ». Cette dernière expression fut utilisée dans cette bande dessinée à la gloire des Duvalier pour présenter la statue du Marron inconnu (Figure 6) et ce, à travers la formule « sublimes va-nu-pieds » qui est symptomatique des contradictions internes à l’idéologie duvaliériste : une revalorisation du populaire conservant le mode dépréciatif (CONAJEC 1980 : 42). L’expression nèg mawon peut également être un marqueur social et phénotypique quand il s’agit de désigner quelqu’un dont la peau est très foncée : « gade le’w nèg mawon [Regarde comme il est noir] ». Le marron comme personnage antisocial n’est pas spécifique à Haïti, puisqu’aux Antilles françaises il désigne toujours le voyou, le bandit[31]. Toutes ces déclinaisons sont héritées de la période coloniale et postcoloniale, dans le sens où elles relèvent toutes du registre de la sauvagerie où l’altérité radicale était l’esclave bossale, né en Afrique, très noir, pieds nus… et parti en marronnage.

Ces différentes réinterprétations localisées dans le créole haïtien renseignent donc sur une autre dimension de ce phénomène. Loin d’un passé héroïque reconduit à l’identique, notamment dans sa version officielle, nationaliste et idéale, statufiée et figée, le marronnage, tel qu’il est employé dans le langage quotidien, reflète une multiplicité de comportements et d’attitudes parfois stigmatisées. Le marron, ce n’est pas seulement ce personnage pourfendeur de l’oppression et de la servitude, c’est aussi un personnage habile qui peut trouver son salut dans ce que les autres acteurs engagés dans ses relations sociales jugeront être du double jeu, de la ruse, de la tromperie, de l’esquive, etc.

Ces quelques exemples montrent que les représentations populaires ne se totalisent pas en un tout cohérent et homogène, qu’elles sont parfois très éloignées et beaucoup plus diverses que ne peut le suggérer la construction élitiste du « populaire » appréhendé comme une collectivité indivise. Le contenu de certaines des représentations que nous avons évoquées illustre au contraire la pluralité des réinterprétations et des usages du marronnage qui, tout en dépassant le cadre de la mémoire et de l’histoire, le complètent et l’affinent.

Conclusion

Cette présence du marronnage dans le langage courant est le signe d’une filiation qui dépasse la reconstruction intellectuelle et historiographique. Les usages contemporains d’un marronnage dont la signification initiale s’enrichit pour finalement traduire des situations reflétant autant la pratique elle-même que les représentations et les comportements qui lui sont associés, sont une façon de réinterpréter une histoire qui se vit dans le présent. Les remplois du marronnage se situent entre un pôle officiel, normatif et passéiste et un pôle social, créatif et perspicace, tous deux reliés par une chaîne de significations, parfois négatives, développée sur la longue durée du fait d’un contexte sociopolitique coercitif récurrent.

Ces usages d’un phénomène historique construisent une pluralité de registres mémoriels dont la différence tient aux usages qui en sont faits et à l’intentionnalité qui les sous-tendent. « La mesure de la fidélité au message originel n’est pas dans l’exactitude de la répétition mais au contraire dans l’ampleur de la réinvention et de la réappropriation » (Latour 1988 : 60). Si la mémoire ne retient du passé que ce qui est vivant et vécu, cette approche linéaire ne permet cependant pas de repérer les moments de rupture et les limites dans l’usage du marronnage comme catégorie pratique. Par exemple, comment les Haïtiens, au XIXe siècle, nommaient-ils les paysans qui s’enfuyaient devant la répression d’État ? Si la présence du vocable mawon dans le créole haïtien actuel peut être considérée comme la trace d’une mémoire en actes, ne s’agit-il pas là d’un effet rétroactif advenu après le retour du marronnage sur la scène historiographique ?

Si le marronnage en vient aujourd’hui à désigner, comme catégorie pratique, une multiplicité de situations, de comportements et de personnages, quelle est son efficacité opératoire en tant que catégorie d’analyse ? Tout sujet d’observation qui s’apparente de près ou de loin aux éléments constitutifs du marronnage et qui nécessite un tant soit peu d’analyse, peut-il être appréhendé à travers le prisme de ce phénomène historique ? Nous avons relevé que le marronnage, dans le quotidien, sert à rendre compte de pratiques et de situations concrètes. Cependant, en tant que catégorie d’analyse, le marronnage peut-il soutenir toutes les hypothèses voulant expliquer la faillite politique d’Haïti ?

Les Haïtiens se croient libres en marronnant. Mais en marronnant, ils se comportent comme des esclaves conscients que l’ordre colonial n’a pas été rompu. Ce n’est pas seulement de l’État marron qu’il s’agit mais aussi de l’État des marrons. C’est une nation marronne qui cherche une voie de sortie pour une rupture de l’ordre colonial.

Péan 2005 : 7

La tentation est grande d’étendre au niveau de la société haïtienne le marronnage comme pratique généralisée, tant au niveau des individus, de leurs mentalités, que des structures qui sont censées les gouverner. S’il existe des savoir-faire couramment expérimentés en matière de fuite face à l’oppression, notamment au niveau interindividuel, si ces savoir-faire ont imprégné l’imaginaire social au point d’en ponctuer le langage, le marronnage peut-il pour autant qualifier cette construction qu’est la nation ? De plus, désigner l’État haïtien comme étant marron revient à ignorer, de par la contradiction inhérente entre ces termes, l’un des éléments constitutifs du marronnage : il commence là où s’arrêtent les limites de l’État, il ne peut exister qu’à sa périphérie. Cette intellectualisation audacieuse du marronnage, qui aurait une valeur explicative globale, comme s’il désignait également un état d’esprit commun à tous les acteurs d’une communauté nationale, n’aide pas à la compréhension car elle tend à homogénéiser et à diluer le sens initial du marronnage.

Parties annexes

Note biographique

Dimitri Béchacq

Dimitri Béchacq est doctorant en anthropologie sociale et ethnologie au Centre d’Études africaines de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, où il poursuit ses recherches sur les modalités de la présence haïtienne à Paris, mais également sur le vodou haïtien dans ses dimensions économiques, historiques et politiques de Paris à New-York, en passant par Port-au-Prince. Il participe à diverses activités associatives en relation avec Haïti et a notamment publié « Le vaudou haïtien en migration. Commerce ou croyance ? » (Africultures 58, 2004 : 131-137) ; « Commerce, pouvoir et compétences dans le vaudou haïtien » (Cahiers des Anneaux de la mémoire 7, 2004 : 41-69) ; « Les frontières du vodou haïtien » (collectif, à paraître, éditions Karthala) ; « La diaspora haïtienne à Paris. Significations, visibilité et appartenances » (dans Terres d'Amériques, à paraître, éditions L’Harmattan).

Dimitri Béchacq is a doctoral candidate in Social Anthropology and Ethnology at the Centre for African Studies at the School for Advanced Studies in the Social Sciences (EHESS), where he is pursuing his research into the forms of the Haitian presence in Paris, and equally on Haitian Voodoo in its economic, historical, and political dimensions from Paris to New York, via Port-au-Prince. He is involved in a range of activities regarding Haiti and has notably published “Le vaudou haïtien en migration: commerce ou croyance?” [“Haitian Voodoo and Migration: Business or Belief?”] (Africultures 58, 2004: 131-137); “Commerce, pouvoir et compétences dans le vaudou haïtien” [“Business, Power, and Skill in Haitian Voodoo”] (Cahiers des Anneaux de la mémoire 7, 2004: 41-69); “Les frontières du vodou haïtien” [“Frontiers of Haitian Voodoo”] (in an anthology to be published by Éditions Karthala); and “La diaspora haïtienne à Paris. Significations, visibilité et appartenances” [“The Haitian Diaspora in Paris: Contributing, Visible, Belonging”] (in Terres d'Amériques, in press, Éditions L’Harmattan).

Notes

-

[1]

Une synthèse de cette réflexion a été présentée lors de la journée d’études doctorales organisée par Louis-Naud Pierre et le LAPSAC, à l’Université Bordeaux 2, le 10 juin 2005. Les remarques et commentaires faits à cette occasion nous ont permis d’enrichir la réflexion. Je remercie Anne-Marie Losonczy pour ses réflexions stimulantes, Marie-José Jolivet et Giulia Bonacci pour leurs relectures critiques et attentives de cet article, ainsi qu’Ernst Paul Emile pour les corrections apportées sur les traductions du créole au français.

-

[2]

Les mornes désignent en Haïti les collines et montagnes. Ils étaient les lieux privilégiés d’installation, parfois provisoire, des dokko (camps retranchés de marrons, appelés palenques à Cuba, quilombos au Brésil). Dans le sud-ouest de l’île, la forêt de Macaya abritait également certains de ces dokko (Midy 2003).

-

[3]

Le corps expéditionnaire français commandé par le général Leclerc fut mis en déroute à la bataille de Vertières le 18 novembre 1803.

-

[4]

« S’il fallait chercher des causes de ces guerres sociales, qui commencèrent dans le Sud avec Goman en 1807, on la trouverait dans le dénuement des paysans qui, n’étant pas propriétaires, ne retiraient pas assez de profits de leur labeur comme métayer. Le Code rural de 1826 eut tout le caractère et tout l’effet d’une législation faite pour réglementer le servage… Dans cet ordre de chose, c’était le colonat pur et simple organisé au profit des nouveaux détenteurs du sol, en attachant les ouvriers ruraux aux habitations où ils louaient leur service » (Dorsainvil 1912 : 65).

-

[5]

Cacos, terme d’origine espagnole qui signifie « brigands » (Dorsainvil 1912 : 90) désigne à la fois, de manière générale, les mouvements de contestation des paysans haïtiens et, de manière plus précise, ceux qui s’opposèrent à l’occupation américaine. La signification de ce terme rend bien la façon dont pouvait être considéré ce corps social par ceux qui le désignaient ainsi, même si aujourd’hui ce terme s’est doté d’une dimension héroïque atténuant cette connotation péjorative.

-

[6]

Charlemagne Péralte (1885-1919), dont les intérêts familiaux étaient menacés par cette occupation, était propriétaire foncier et ancien officier. Il devint par la suite le leader emblématique des Cacos. À la tête d’une armée de 15 000 paysans, il fut tué en 1919 par la nouvelle armée haïtienne formée par les Marines américains. Sa dépouille, exposée à la foule sur une porte, était retenue sous les aisselles par une corde, lui donnant ainsi une posture de crucifié et donc de martyr, comme le rappelle le célèbre tableau de Philomé Obin (Mintz et Trouillot 1995 : 143). Des funérailles nationales furent célébrées le 26 novembre 1934.

-

[7]

Nous pourrions interroger l’effet de similarité créé par la description des techniques des Cacos, apparemment proches de celles des marrons. L’usage des termes tels que « incursion », « rebelles », « camps provisoires » peut ne pas être neutre. Pour un aperçu des pratiques d’attaques offensives des marrons, nous nous référons aux descriptions faites par Moreau de Saint-Méry (2004 : 1131-1134).

-

[8]

Selon Yvan Debbasch, certaines îles du bassin caribéen étaient des refuges extérieurs pour les marrons (1961 : 41-56). L’usage du terme marronnage par cette Haïtienne est significatif de cette continuité temporelle de la fuite qui, en tant que circulation physique de personnes entre divers territoires nationaux, peut être également appréhendé à travers le prisme de l’histoire des migrations.

-

[9]

Dans cet esprit, Jean Métellus, dans un article intitulé « La seconde mort de Charlemagne Péralte », où il rappelle l’auto-identification de Jean-Bertrand Aristide au célèbre Caco tout en dénonçant les dérives autocratiques du régime de l’ancien prêtre, écrit : « Prenant exemple sur le courage de Charlemagne Péralte, les Haïtiens doivent faire preuve d’un sursaut de patriotisme » (Metellus 2004).

-

[10]

Christine Chivallon désignait ainsi le rapport institué à l’espace à l’occasion de l’occupation d’une plantation par des paysans martiniquais à partir du début des années 1990.

-

[11]

Pendant l’occupation américaine, les Cacos reçurent l’aide des habitants des campagnes. Pendant la nuit, ces derniers déposaient de la nourriture cachée dans des paquets aux carrefours des routes. Les Marines américains, connaissant la forte présence du vodou, ne touchaient pas à ces paquets habillés de telle sorte qu’ils étaient automatiquement associés aux objets du culte. De plus, les carrefours étaient et sont toujours perçus et connus comme étant des lieux chargés de pouvoir mystique, offrandes et sorts y étant fréquemment réalisés (Élise M., 2 août 2005, Port-au-Prince).

-

[12]

Voir également Dorsainvil (1934 : 202) et Price-Mars (1959 : 92). L’on peut citer Dantès Bellegarde qui, auteur d’un ouvrage sur l’histoire de l’occupation américaine (1915-1934), fut ministre de l’Agriculture au début de cette période. À ce titre, il proposa un projet de loi, qui ne fut pas votée, annulant le rétablissement de la corvée par l’administration américaine (Bellegarde 1937).

-

[13]

Voir également Gaillard (1982 : 12), pour ce qui est de la manipulation du mouvement des Cacos, avant 1915, comme moyen de pression des politiciens sur le gouvernement central de Port-au-Prince.

-

[14]

Ce n’est pas pour autant que ces Haïtiens ignorent leur histoire, bien au contraire. Un indice permettant d’apprécier la connaissance d’éléments historiques nous a été donné par un enfant ayant environ sept ans qui, lors d’une visite dans la Société mystique de Soukri (août 2003), haut lieu du culte vodou, opposa à notre présence la réflexion suivante : « Dessalines pa vle wè blan », c’est-à-dire : « Dessalines ne voulait pas voir les étrangers ».

-

[15]

Yvan Debbasch parle, lui, d’une « aristocratie de la liberté » (1961 : 38) pour désigner les marrons « installés ». Son interprétation du rôle de la liberté quant au motif de départ en marronnage s’inscrivait en marge des thèses dominantes qui, de la négritude au noirisme en passant par le marronisme, exaltaient la figure du marron. Debbasch relit le rôle effectif de la liberté au regard des « avantages » que l’esclave pouvait tirer de sa présence et de son travail sur la plantation, si bien que « ce n’est pas de gaieté de coeur que les esclaves renoncent à une expérience tranquille » (1961 : 85). Debbasch complète cette « expérience tranquille » qu’aurait été le travail servile d’une hiérarchie implicite au sommet de laquelle se trouve l’héroïsme, entre ces « marrons parasites » qui vivent dans un entre-deux, la plantation et le marronnage, et le « vrai » marron, « figure de beaucoup plus attachante, celle du marron qui, sans s’arrêter à de tels compromis, s’écarte des habitations et des centres urbains et accepte de se mesurer à l’inconnu » (1961 : 89).

-

[16]

Pour ce qui est de l’enseignement de l’histoire générale, l’exemple antillais n’est pas très éloigné de l’exemple haïtien car ils avaient les mêmes sources d’enseignement. « Jusque de nos jours, les Manuels utilisés sont des Manuels français, car aucun instituteur ou professeur haïtien n’a encore eu le désir ou la possibilité de rédiger un Manuel d’inspiration locale. Notre enseignement de l’Histoire Générale a donc suivi des directives et les fluctuations de l’enseignement français » (Pressoir 1950 : 11).

-

[17]

Avant Jean Price-Mars, des chercheurs haïtiens avaient quelque peu balisé le terrain, comme Justin-Chrysostome Dorsainvil : « On perçoit tout de même déjà que Dorsainvil énonce l’essentiel de ce que formulera Price-Mars : le statut de religion du vodou, sa prégnance dans la société et la nécessité de l’étudier, la critique du refus des élites de reconnaître et de valoriser les héritages africains… » (Célius 2005 : 51).

-

[18]

Cette interprétation du rôle historique du vodou et du marronnage est ardemment défendue par certains intellectuels haïtiens (Metellus 2003 : 135-152), mais elle a été remise en cause par Léon-François Hoffmann (1990), par le biais d’une analyse serrée de l’historiographie du Bois-Caïman. Pour Yvan Debbasch, « l’école historique haïtienne s’est assurément attachée à démontrer l’originalité typologique du marron, en l’exaltant comme le précurseur conscient de la révolte haïtienne de 1791 et en appliquant au marronnage tous les caractères d’un sursaut final – incontestable coloration religieuse, négation délibérée de l’ordre esclavagiste – comme s’il n’était de véritable marronnage que suscité par la propagande vodou… » (1961 : 38). Nous avons précédemment analysé les enjeux relatifs à cette controverse (Béchacq 2006). Cet article est une continuité de cette réflexion.

-

[19]

Le « populaire » est une notion englobante, « un fourre-tout notionnel » (Hector 2000 : 101) permettant de dénommer ce qui ne relève pas de l’élite et de sa culture, tout en gommant la diversité des catégories sociales. Michel Hector délimite cette notion par l’expression « d’identités d’intérêts circonstanciés » (102), ce qui peut s’appliquer également à cette notion d’élite, tout aussi englobante mais pratique à l’usage analytique.

-

[20]

Voir également Hoffmann (1990 : 28).

-

[21]