Résumés

Résumé

Après 1945, les réformes sanitaires initiées dans les colonies portugaises en Afrique avaient pour objectif d’étendre les bienfaits de la médecine sociale et préventive aux populations africaines tout en réduisant les forts taux de mortalité, et leur incidence, causés par des maladies endémiques qu’il était possible de prévenir. En tant que partie intégrante des stratégies d’amélioration du bien-être, ces mesures impliquaient un accroissement considérable des investissements en infrastructures et en ressources humaines afin de remédier à la faiblesse de l’accès aux soins, de la couverture médicale et des résultats en matière de santé pour ces populations. Des écoles professionnelles pour la formation aux métiers de la santé furent créées en Angola et au Mozambique durant les années 1940, dans l’intention de créer des capacités de formation au niveau local et d’améliorer la qualité et l’efficacité des services. Cependant, les encouragements donnés au recrutement et aux admissions d’élèves ne suffirent pas à faire tomber les barrières raciales érigées par les politiques bio-sociales qui limitaient la mobilité sociale de la plupart des Africains, ce qui réduisit l’impact de ces établissements. Cet article établit un lien entre les stratégies réformistes concernant la force de travail en santé et les politiques développementales, le changement social et l’agentivité des Africains durant la période coloniale tardive en Angola et au Mozambique.

Mots-clés :

- force de travail en santé,

- services de santé,

- période coloniale tardive,

- Empire portugais,

- Angola,

- Mozambique

Abstract

Post-1945 the health reforms introduced in Portugal’s African colonies intended to extend the benefits of social and preventive medicine to African populations, whilst reducing the high incidence and mortality levels due to preventable endemic diseases. Forming part of welfarist development strategies, these measures implied a significant increase in investment in infrastructures and human resources to overcome the deficient access, coverage and outcomes of health care for these populations. The vocational schools for training health professionals (ETS), which emerged in Angola and Mozambique during the 1940s, were meant to create a local training capacity and improve services’ quality and efficiency. However, enrolment and recruitment drives stumbled upon bio-social politics which had erected racial barriers to upward social mobility for most Africans, thereby limiting their impact. This article relates reformist strategies regarding the health workforce to developmental policies, social change and African agency in late colonial Angola and Mozambique.

Keywords:

- health workforce,

- health services,

- late colonialism,

- Portuguese empire,

- Angola,

- Mozambique

Corps de l’article

Les recherches sur la force de travail en santé dans les anciennes colonies portugaises en Afrique étant encore peu nombreuses, cet article se donne pour objectif de combler un manque dans les travaux portant sur la période coloniale tardive. Il se concentre sur la formation professionnelle, la construction d’une force de travail auxiliaire en santé et sur les services de santé publique dans les colonies portugaises d’Afrique durant la dernière phase de la période coloniale, lorsque des réformes importantes y furent introduites dans le cadre plus large d’une politique de développement et d’amélioration du bien-être. Durant l’entre-deux guerres, le régime de l’Estado Novo (Nouvel État) au Portugal avait adopté une forme de politique sociale corporatiste incluant un modèle d’assurance sociale basée sur l’aide. Associant les convictions catholiques de la solidarité sociale à but non lucratif au contrôle sociopolitique, les politiques corporatistes dénièrent à l’État sa responsabilité dans le domaine de l’assurance sociale. La Constitution de 1933 et la Loi sur le bien-être social de 1935 abandonnèrent aux employés et aux syndicats étroitement contrôlés la négociation des prestations sociales pour les maladies, les handicaps ou les pensions de retraite (Garrido 2020). Mais ces dispositions ne s’appliquaient qu’aux citoyens portugais et non aux Africains, qui étaient exclus des droits civiques. Dans les colonies, des lois furent promulguées dans les années 1930 pour commencer à financer quelque peu une assistance sociale destinée aux « autochtones », à partir des impôts levés sur la population africaine (Havik 2013). À la suite du Concordat entre le Portugal et le Vatican en 1940, et de la Loi sur les missions promulguée l’année suivante, les missions catholiques reçurent essentiellement la charge de « civiliser la population autochtone » (Estatuto Missionário 1941). Cependant, les associations locales procurant une assistance mutuelle – régies par des membres de groupes sociaux intermédiaires, « détribalisés », des zones urbaines – allaient continuer à imprimer leur marque sur le paysage colonial depuis le début des années 1900 jusqu’à la fin de l’empire (Pereira 2020 ; Cruz, 2020 ; Mindoso, 2017 ; Domingos et Peralta, 2013 ; Rita-Ferreira, 1967-1968).

Les politiques sociales menées au coup par coup par la dictature du Nouvel État après 1945 furent créées à partir d’un modèle légèrement différent. Adoptant un point de vue « lusotropicaliste », en 1954, les réformes du statut des « autochtones » envisageaient l’assimilation progressive des populations africaines à une « nation pluricontinentale et multiraciale » englobant le Portugal lui-même et ses « provinces d’outre-mer » (ICJ 1962 ; Castelo 2014 : 65). Avec ses Plans de développement – Planos de Fomento – l’État assuma la responsabilité du développement et de la modernisation des territoires coloniaux à partir de 1953. Ces interventions, cependant, ne concernaient pas prioritairement les populations africaines. Les rapports internationaux du début des années 1960 critiquaient fortement l’absence de droits civiques et politiques de la population africaine dans son ensemble. La discrimination raciale et la ségrégation en vigueur dans l’enseignement et les services de santé dans le système indigenato – qui établissait une différence entre civilizados (« personnes civilisées »), assimilados (citoyens assimilés) et indigenas ou Africains autochtones (Décret 34417 : 96) – étaient considérées comme un obstacle au développement et au bien-être inclusifs, tandis que la plupart des Africains demeuraient illettrés (UN 1962 ; ICJ 1962).

Depuis le début des années 1900, les colonies continentales du Portugal avaient été profondément modelées par le système indigenato, basé sur la discrimination raciale et le déni de citoyenneté infligé à l’immense majorité de la population. Ce système, qui divisait les habitants entre une petite minorité de civilizados – bénéficiant de tous leurs droits – et une masse d’indigenas – qui en étaient dépourvus – entravait la mobilité sociale de la plupart des Africains. La strate des assimilados était censée prouver les qualités du Portugal en matière d’assimilation, pour ce qui était d’amener les populations africaines à l’ère moderne. La procédure d’obtention des droits pour les assimilados était définie par la Loi organique de 1953, tandis que le « statut d’autochtone » de 1954 prenait pour critères de base le statut racial, le niveau d’éducation et le mode de vie. Il impliquait une preuve de connaissance du portugais, l’abandon des coutumes et traditions « autochtones » et le fait d’avoir un emploi rémunéré pouvant faire vivre les assimilados eux-mêmes ainsi que leur famille (Noré et Adão 2003 : 104). Cependant, l’atestado de assimilado (certificat d’assimilation) pouvait être révoqué par décision de justice si ces personnes retournaient à « leurs habitudes autochtones ». Ce statut juridique précaire conditionnait leur assimilation effective tandis qu’ils restaient les subalternes de l’élite civilizado de la société coloniale.

L’échec du remodelage efficace par l’ingénierie sociale de cette « classe intermédiaire » imaginaire et fragile légalement (Macagno 2019 : 119) – et qui était censée embrasser les coutumes et la mentalité du colonisateur et agir en tant que force modernisatrice de la partie « arriérée » de la société – s’est traduit par un amenuisement des possibilités de réformes visant l’amélioration du bien-être qui se basaient sur une contribution (bénévole) endogène. Certains, critiquant le régime du Nouvel État en son sein même, considéraient que les maigres résultats témoignaient de l’absence d’un système d’enseignement efficace, qui abandonnait les assimilados à leur sort, aux marges de la société coloniale (Soares 1958 : 263). La loi de 1961, politiquement opportune, qui abolissait le système indigenato, était un aveu d’échec et une reconnaissance partielle des droits des Africains censés désormais avoir atteint un « niveau de développement » approprié. Néanmoins, faute de réformes constitutionnelles, le statut sociopolitique des Africains demeura irrésolu (ICJ 1962 : 35-37). On peut en citer pour exemple le système regedoria qui fut introduit en même temps que la loi d’abolition en 1961, qui établissait une différence entre Africains tribaux et Africains « détribalisés » (tels que les anciens assimilados) et leurs droits civiques et politiques respectifs dans les zones rurales et urbaines (Curto et Cruz 2015 : 119). Signe d’un passage de l’assimilation à l’intégration, le niveau d’éducation et l’emploi devinrent les préconditions et les outils du statut et de l’ascension sociale des Africains.

Nous portons un nouveau regard, ci-dessous, sur la période coloniale tardive, moment où l’empire portugais subissait des pressions croissantes de la part de la communauté internationale et des mouvements de libération qui condamnaient le Portugal pour son refus de décoloniser, en nous concentrant sur l’accès des Africains à la formation professionnelle en santé et sur l’emploi dans les services de santé publique qui ont été sous tension à la fin de la période coloniale en Angola et au Mozambique, embourbés dans des conflits armés. Ce thème de recherche négligé se situe dans les contextes sociaux plus larges de ces colonies, et au niveau de l’agentivité et de la mobilité sociale des couches sociales urbaines subalternes en Afrique. À partir de documents d’archives rassemblés au Portugal, en France, en Suisse et au Mozambique, nous reconstituons le développement de ces établissements de santé et leurs résultats sur un arrière-plan de changement social dans les sociétés coloniales tardives, en Angola et au Mozambique en particulier[1].

Les sources d’archives sur les services de santé portugais sont dispersées et incomplètes. Il manque une série de documents dans les archives historiques portugaises et les collections des anciennes colonies, et d’autres ne sont disponibles que partiellement en raison d’une pénurie chronique de personnel. Certaines collections ont été détruites durant les guerres civiles et coloniales en Angola et au Mozambique. Les collections qui ont malgré tout survécu souffrent d’un biais potentiel, étant donné le peu de rapports rédigés par les membres des rangs inférieurs de la hiérarchie coloniale (Coghe 2022 : 23-25). Par conséquent, nous avons consulté différentes collections d’archives et les avons recoupées, au Portugal (Archives coloniales [AHU] et Archives historiques du ministère des Affaires étrangères [AHD]), en France (Archives coloniales et Archives du ministère des Affaires étrangères), au Mozambique (Archives historiques nationales) ainsi qu’à Genève (Archives de l’Organisation mondiale de la santé). Nous avons également consulté un vaste éventail de documents de législation coloniale et de sources secondaires, sur les aspects quantitatifs et qualitatifs des financements, des opérations et des résultats des services de santé, de la force de travail en santé et de la formation professionnelle, ainsi que sur les politiques sociales et de développement de la fin de la période coloniale.

I – Formation professionnelle et développement colonial : politiques et priorités

Fondé sur le paradigme de l’assistance technique pour surmonter le sous- développement, le « tournant développementaliste » de l’après-1945 a suscité une pléthore d’initiatives dans un continent pris dans les affres du changement. Ces initiatives vantaient l’extension des bienfaits de la modernisation et du bien-être aux populations locales désavantagées et vulnérables, l’État colonial y tenant le premier rôle en tant qu’agent de développement (Hodge et Hödel 2014 ; Cooper, 2002 ; Bonneuil, 2000 ; Young, 1997 ; Killick, 1983). Agriculture, urbanisation, enseignement, santé publique et assainissement devinrent les priorités des « interventions stratégiques » dans les sociétés africaines, qui ont ainsi servi de « laboratoires » à la recherche coloniale et au développement (Lachenal 2014 ; Tilley 2011).

Le colonialisme portugais ne fit pas exception à la règle (Jerónimo et Costa Pinto 2015 ; Castelo 2014). Imitant ses homologues coloniaux tels que la France, le Portugal régi par la dictature de l’Estado Novo ou Nouvel État adhérait à l’idée du développement planifié, mais sur un mode corporatiste. À partir de 1953, quatre plans furent conçus et mis en oeuvre (I : 1953-1958 ; II : 1959-1964 ; Intermédiaire : 1965-1967 ; III : 1968-1973) pour le Portugal continental et ses colonies (Abshire et Samuels,1969 ; Ferraz 2022). Au cours de ces trois décennies, ces plans « évoluèrent, passant d’une simple liste d’investissements publics à une approche plus globale et intégrée » (Ferraz 2022 : 26). Se caractérisant par une approche sectorielle, les Plans donnaient la priorité à l’investissement dans les infrastructures, les communications et les transports publics, l’extraction minière et l’installation des colons européens (portugais). Mais cette simple énumération de travaux publics perdit de son importance au profit d’un effort technocratique de plus grande ampleur visant la modernisation au moyen d’une assistance technique (Castelo 2014 : 67). Les auteurs ayant critiqué ces Plans, et notamment le fait qu’ils donnaient la priorité à l’installation des Européens (Portugais) – ce en quoi ils différaient fondamentalement des plans de développement des Britanniques ou des Français –, prédisaient l’apparition de tensions raciales en Angola et au Mozambique (Dumaine 1952).

Ce ne fut que dans le cadre du Troisième plan de développement qu’une part plus importante des fonds fut allouée à l’enseignement, la santé et le bien-être social (Castelo 2014 : 68-72). Bien que ses principaux objectifs fussent d’accélérer la croissance économique, de répartir plus équitablement les revenus et de corriger les inégalités régionales (Presidência do Conselho 1968 : 25), les dépenses de ce Troisième plan privilégièrent l’industrie, les transports et les télécommunications (comme lors des plans précédents), l’agriculture, l’énergie et le logement. Les dépenses en santé du Troisième plan s’élevaient à 84 % de l’ensemble des dépenses en santé de ces Plans, ce qui avait été envisagé dès le Plan intermédiaire. L’enseignement, la recherche et la santé ensemble reçurent 6,9 % du budget total du Troisième plan, 2 % seulement de cette somme ayant été alloués à la santé (Ferraz 2022 : 86). La mise en oeuvre du Troisième plan pour les territoires d’outremer montre que les dépenses effectives consacrées à la formation de la force de travail en santé ne se montaient, jusqu’en 1971, qu’à un maigre 0,88 % du financement total du secteur de la santé (Ferraz 2022 : 92).

A – Les réformes en enseignement professionnel et en santé, un développement social

Manquant d’une politique sociale cohérente, le Portugal subissait des pressions internationales croissantes au sujet de ses colonies et de ses populations africaines ; on lui reprochait les conditions de vie des Africains, leurs conditions sanitaires et le fait qu’on ne leur dispensait pas d’enseignement. Les pressions internationales s’intensifiant du fait du refus du Portugal de décoloniser, les appels à de profondes réformes de l’enseignement se firent encore davantage entendre (Mazula 1995 ; Messiant, 1989). Par conséquent, les réformes de 1946 qui visaient à accroître les offres rudimentaires d’enseignement primaire, secondaire et professionnel passèrent à la vitesse supérieure. Les lois promulguées dans les années 1950 visaient à centraliser les politiques d’enseignement et l’administration dans les colonies, tout en lançant un programme de constructions d’écoles financé sur les budgets des Plans de développement. Vers le milieu des années 1950, des écoles, tant secondaires que professionnelles – telles que l’Escolas Agro Pecuárias et l’Escolas Comerciais e Industriais, ainsi que les Institutos de Educação e Serviço Social à Luanda et à Lourenço Marques, spécialisés dans les services sociaux –, furent construites dans les chefs-lieux des provinces en Angola (par exemple à Luanda, Nova Lisboa/Huambo et Sá da Bandeira/Lubango). Au Mozambique, l’Escolas Comericais e Industriais ouvrit ses portes dans des villes telles que Lourenço Marques/Maputo et Beira, et l’Escolas Técnicas Elementares à Inhabane, Quelimane et Nampula. Cependant, cela ne restait toujours qu’un tout petit réseau tandis que les inscriptions étaient réservées aux élèves d’origine civilizado et assimilado (Azevedo 1958 : 154). Quelques rares Escolas Elementares de Artes e Ofícios, créées dans l’entre-deux-guerres, proposaient un programme « rudimentaire » aux indígenas. En pratique, ces écoles semblent avoir plutôt été réservées aux « blancs pauvres ou mestiços » (Noré et Adão 2003 : 120). La loi abolissant la législation raciale, soutenue par le ministre des Affaires d’outremer en 1961, disposait que « la formation professionnelle de couches de plus en plus larges de populations autochtones » était une priorité pour le développement des colonies portugaises (MU 1961 ; Castelo 2014 : 75).

La Conférence des États africains sur le développement de l’enseignement, qui s’est déroulée à Addis-Abeba en 1961 et qui était la première à déterminer des priorités et des objectifs de développement de l’enseignement, reconnut la nécessité de formations professionnelles spécialisées, pour garçons et filles, afin de construire « un cadre de techniciens et de technologues à tous les niveaux » (ECA 1961). L’absence de scolarisation et de connaissances générales de base chez la plupart des Africains des colonies portugaises constituait un obstacle de taille de ce point de vue. Par conséquent, les écoles professionnelles ne furent accessibles qu’à un petit groupe d’Africains « assimilés » et à ceux ayant le statut de « civilisés », ainsi qu’aux Européens. En Angola, les inscriptions dans les écoles de formation professionnelle post-primaire triplèrent entre 1960 et 1968 ; cependant, les obstacles dressés devant les Africains restaient en place, la plupart des écoles étant localisées dans des zones urbaines d’importance où il était fréquent que les taux d’échec soient élevés (Ferreira 1974 : 82, 90-91).

La conversion tardive du Nouvel État à la santé en tant qu’impératif social inclusif se produisit au moment où les instances onusiennes et les mouvements de libération se mirent à contester son historique douteux. Cela l’amena à instrumentaliser la santé pour en faire un élément de propagande. Réagissant à la critique internationale, le régime mit de l’avant l’augmentation des dépenses en matière de santé dans les budgets coloniaux de l’Angola et du Mozambique – indépendamment des investissements des Plans – qui avaient doublé entre 1960 et 1965 pour l’Angola, et avaient augmenté de près de 20 % au Mozambique. De même, il avançait que le nombre de médecins et d’établissements de santé par habitant était supérieur à ceux d’autres pays d’Afrique (Silva 1965). Les réformes de 1964 en matière de services de santé et de formation professionnelle dans ce domaine, ainsi que l’introduction de cours de médecine dans les capitales de ces colonies, Luanda et Lourenço Marques, démontraient l’apparente implication du Portugal dans « le développement social des populations africaines » (Silva 1965).

Le rythme des améliorations des soins médicaux à l’intérieur des colonies portugaises, qui était inégal durant la période coloniale tardive, s’accéléra effectivement durant les années 1960, lorsque les migrations urbaines et les guerres coloniales transformèrent la configuration sociopolitique des espaces coloniaux. Tandis que la population de Luanda augmentait de 335 % entre 1950 et 1970, celle de Louranço Marques triplait entre 1955 et 1973 (Amaral 1983 ; Maloa 2016). Les politiques de développement mirent davantage l’accent sur l’amélioration des services de santé à mesure que croissait la demande en soins de santé des populations africaines. Cependant, tout en reconnaissant ces améliorations, les rapports des consultants de l’Organisation mondiale de la santé, dans les années 1960, avaient exprimé leurs préoccupations quant au fait que les services de santé et les établissements de formation étaient sous-financés et sous-équipés, et qu’ils manquaient de personnel. Beaucoup plus de personnel auxiliaire était nécessaire, la demande en soins des Africains dépassant rapidement les ressources disponibles, tandis que les Africains ne pouvaient pas encore accéder aux formations médicales (UN 1962 : 20 ; WHO 1964 ; Havik 2021 : 215-217). Quelques écoles techniques et professionnelles régies par les services de santé coloniaux des hôpitaux procuraient un accès limité aux Africains (UN 1962 : 17-22).

L’assistance fournie par des organismes internationaux tels que l’Organisation mondiale de la santé sous la forme d’expertises, de subventions de formation et de financement de projets était considérée comme importante pour réduire « le fossé des soins ». Ce cycle finit par être interrompu à cause de la suspension du Portugal – puis de son exclusion de l’assistance technique – par le Bureau régional de l’OMS (AFRO) en 1966 (Havik et Monteiro 2020). Par conséquent, l’augmentation des investissements dans le secteur de la santé sous le Troisième plan avait également pour but de compenser la perte du financement et de l’aide multilatérale qui avaient été cruciaux. Des entreprises privées et des missions religieuses – qui recevaient un soutien financier public – dispensaient également des soins de santé ainsi que des formations professionnelles aux « autochtones » africains (Coghe 2022 : 197-205 ; Banze 2020 ; Varanda 2012 ; Messiant 1999 ; Sheldon 1998). La Fondation Calouste Gulbenkian procura un soutien aux établissements de formation des cadres en santé (surtout pour les infirmières) au Portugal et au Mozambique dans les années 1960.

La section suivante examine la formation professionnelle en santé, les réformes successives initiées par les services coloniaux de santé publique régis par l’État et les changements sociaux continus.

II – Construire une force de travail d’auxiliaires en santé

Prônant les bienfaits de la médecine sociale, les réformes de santé de grande envergure lancées dans les colonies africaines du Portugal en 1945 visaient à réduire les graves impacts des maladies endémiques qui entravaient « l’ascension sociale », ainsi que les « niveaux sidérants de la mortalité infantile » dans les populations autochtones (Décret 344417 1945 : 97). Bien qu’il fallût recruter un personnel européen pour « élever dignement » les services de santé, « la collaboration des autochtones était indispensable ». Sans une force de travail autochtone en santé, il serait « impossible de pénétrer réellement les sociétés indigènes et de leur faire connaître les bienfaits de l’aide sanitaire » (Décret 344417 1945 : 98). De ce fait, la responsabilité de moderniser ces sociétés « arriérées » de l’intérieur incomba désormais aux membres du personnel de la santé recrutés au niveau local et occupant les échelons inférieurs du système de santé. À cette fin, la loi instaurant cette réforme soulignait la nécessité de recruter un grand nombre d’infirmiers et d’infirmières, ainsi que de sages-femmes, pour accompagner les usagers « autochtones » en nombre croissant et réduire les niveaux « aberrants » de la mortalité infantile et maternelle (Décret 344417 1945 : 97).

La loi instaurant cette réforme recommandait de circonscrire l’enseignement à un programme « simple » se concentrant sur « les connaissances de base » tout en instillant certaines idées, méthodes et procédures modernes dans le domaine des soins biomédicaux, de l’hygiène et de l’assainissement. Ces priorités allaient être étendues aux différents aspects des établissements de santé adaptés aux traditions autochtones, celles-ci reflétant « leur modèle d’évolution » (Décret 344417 1945 : 97). À cet époque, l’enseignement destiné aux « populations indigènes » et introduit durant l’entre-deux-guerres restait circonscrit aux écoles primaires « rudimentaires » – qui ne concernaient qu’un petit pourcentage de la population rurale – et une formation technique de base pour les « autochtones » (Brito Neto 2005 ; Noré et Adão 2003 ; Mazula 1995). Les réformes autorisaient la création d’écoles pour la formation des femmes africaines dans le domaine des sciences infirmières et des services sociaux, l’enseignement étant dispensé de préférence par des infirmières plutôt que par des médecins (Décret 344417 1945 : 98). Au cours des années 1950, et bien que l’on continuât d’appliquer des critères racialistes bio-sociaux, ces initiatives reflétaient un changement général – bien que tardif – des politiques d’enseignement censées avoir adopté l’objectif de l’assimilation au moyen de « l’éducation des autochtones » (Abrantes 2014 ; Nascimento 2013).

Les organismes internationaux tels que l’Organisation mondiale de la santé contribuèrent à consolider ce changement. Des visites de consultants en sciences infirmières de l’OMS dans les années 1950 et 1960 identifièrent plusieurs insuffisances dans les écoles professionnelles destinées au personnel de santé, les Escolas Técnicas de Saúde (ETS), qui étaient visées par la loi sur la réforme des ETS promulguée en 1964 pour professionnaliser ces écoles, et qui étaient également concernées en partie par les réformes de la santé au niveau impérial. Une consultante de l’OMS en soins infirmiers, Jane McLarty, visitant l’Angola en 1953, puis une autre consultante, Louise Bell, en visite au Mozambique en 1962, découvrirent plusieurs déficiences dans les programmes de formation. Leurs recommandations portèrent essentiellement sur une élévation des standards professionnels et de la qualité du personnel enseignant, et sur la nécessité de leur inculquer, ainsi qu’aux étudiants, une volonté d’excellence. Elles prônèrent également l’amélioration des programmes d’enseignement des infirmières destinées à oeuvrer auprès des patients, en axant leur formation prioritairement sur la santé publique, ainsi que sur les aspects sociaux et de prévention (Bell 1962 ; McLarty 1953). Le rapport de Bell était aussi révélateur sur un plan social : l’école rattachée à l’hôpital Miguel Bombarda, dans la capitale du Mozambique, ciblait de jeunes Africaines ayant un niveau d’éducation secondaire et d’origine civilizado ou assimilado. Ce recrutement sélectif était associé à un minimum de prérequis d’enseignement primaire et secondaire qui ne pouvaient avoir été atteints que dans les strates civilizado et assimilado, ce qui distinguait ces jeunes femmes des Africaines n’ayant reçu qu’une éducation « rudimentaire ».

Ainsi, tout en paraissant servir de rampes de lancement à la mobilité sociale en Afrique, ces écoles privilégiaient une petite minorité urbaine. En 1950, la population civilizado d’Angola se montait à 3,3 % de la population totale (133 355 habitants, y compris 29 348 mestiços) et les assimilados ne comptaient que pour 1 % (un peu plus de 3 000 personnes) de la population du territoire (INE 1952 : 26). Au Mozambique, le groupe civilizado constituait 1,6 % de la population totale (91 954 personnes, dont 25 149 mestiços ; INE 1956 : 31), tandis que les assimilados « noirs » ne constituaient qu’un maigre 0,13 % (4 554 personnes) et les assimiladosmestizo 0,5 % (29 873 personnes) de la population totale en 1955 (Mindoso 2017 : 77). Tandis que les femmes étaient sous-représentées parmi les Européens « blancs » appartenant à la catégorie civilizado, la proportion des deux sexes était à peu près équilibrée pour la strate des mestiços en Angola et au Mozambique – qui avaient tendance à l’endogamie – tandis que les assimilados comptaient plus d’hommes que de femmes.

Les réformes aboutissant à la création des ETSSAU (Escolas Técnicas dosServiços de Saúde e Assistência do Ultramar) en 1964 faisaient partie d’une stratégie d’ensemble de développement social qui envisageait d’importantes améliorations de la formation professionnelle. Cette école reconnaissait la nécessité d’étendre le programme offert pour y inclure des cours spécialisés pour former des infirmières en santé publique, des pharmaciens, des agents de l’hygiène publique, des diagnosticiens en laboratoire et en médecine douce, des sages-femmes et des travailleurs sociaux. Elle réglementait également les régimes des pensionnats et des internats, pour les hommes et les femmes, afin de dispenser « un enseignement moral civique et social, de développer les comportements professionnels et un esprit de coopération mutuelle ». Les étudiants inscrits dans les cours spécialisés étaient dispensés du régime des pensionnats. La législation mettait fortement l’accent sur la nécessité d’élever les standards professionnels et de fournir une formation appropriée en sciences infirmières de santé publique, qui « permettrait aux étudiants ayant des connaissances de base sur la santé publique de travailler dans les zones rurales où ce type de savoir est rare, voire inexistant » (Décret 45818 1964 : article 60). De même, les services coloniaux avaient l’autorité nécessaire pour étendre le réseau des écoles aux hôpitaux dans les capitales régionales. À la suite de ces réformes, les écoles lancèrent des campagnes de recrutement ciblant les Européens – en métropole et dans les colonies – et les Africains. La législation subséquente reconnut la nécessité d’accroître le recrutement et d’étendre la formation des étudiants en prévision de sévères pénuries de personnel provoquées par le plus grand afflux des patients et la difficulté de recruter des cadres (Décret 49073 1969).

Les conditions rattachées aux bourses d’études – obligeant les étudiants à travailler pendant trois ans dans des services de santé publics – furent par la suite assouplies pour faciliter les épreuves d’admission des étudiants venant de familles à faibles revenus. Certaines bourses d’études furent également attribuées pour étudier dans les ETS au Portugal, en général à des auxiliaires d’éducation ou des infirmières européennes de plus haut rang, bien que certains Africains, en tant que personnel auxiliaire du Mozambique, y aient été également formés. En outre, des subventions furent attribuées par le bureau régional de l’OMS en Afrique pour des cours spécialisés ou de remise à niveau en santé et hygiène publiques, pharmaceutique, sciences infirmières, alimentation et promotion de la santé, dans des pays d’Afrique, d’Europe ou d’Amérique latine (World Health Assembly 1954-1958). Cependant, en raison de la pénurie de personnel dans les colonies, les demandes de subvention pour des cours à moyen ou long terme étaient souvent refusées par les autorités de la santé portugaises. Les réformes de santé lancées en 1964 et 1969, qui ont élargi les capacités de formation des facultés de sciences infirmières et de médecine – établies en Angola et au Mozambique en 1966 – n’épousaient que partiellement les recommandations de l’OMS, tandis que durant les guerres coloniales (1961-1974), ces politiques prirent un tournant décisivement sécuritaire.

III – Professionnalisation et élargissement de la formation professionnelle et des soins de santé

Dans les années 1960 fut instaurée une double politique : agrandir les établissements de santé et leur couverture, tout en élargissant les établissements et les programmes de formation pour la force de travail en santé. La première conditionnait la seconde étant donné le besoin de recrutement local, tandis que le conflit armé limitait l’apport potentiel de la métropole. Les réformes lancées en 1964 envisageaient une augmentation des investissements dans les infrastructures et les services devant donner la priorité à la santé publique, la prévention des maladies et la promotion de la santé. On attendait du personnel et des établissements qu’ils travaillent en liaison étroite avec la population. Ces réformes furent suivies d’une évaluation d’ensemble de la force de travail en santé, entreprise par la Direction générale de la santé et de l’aide publique (DGSA) nouvellement créée à Lisbonne, à partir des données fournies par les gouvernements coloniaux. Les conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT), dont le Portugal était l’un des pays signataires, l’engageaient à promouvoir l’égalité des chances pour tous en procurant enseignement et formation professionnelle. Par conséquent, les ajustements effectués par les autorités de la santé en matière d’échelles salariales et de mesures pour accroître les opportunités de carrière répondaient à des pressions internes, mais aussi externes. Cette évaluation conclut qu’il était nécessaire d’apporter d’importantes améliorations aux opportunités de carrière et aux augmentations de salaires, par-dessus tout pour les échelons les plus bas de la force de travail en santé (DGSA 1964-1965). Cela eut pour résultat que les infirmières auxiliaires de rangs différents reçurent des augmentations de salaire compris entre 25 et 50 % (DGSA 1964a).

En même temps, les ETS furent réorganisés et rebaptisés ETSSAU. Le principal objectif des réformes était d’élever les standards professionnels et opérationnels et d’augmenter le rendement des étudiants gradués au moment où les pressions exercées sur les services devenaient rapidement plus fortes. Les évaluations critiques effectuées par des organismes des Nations Unies tels que l’OMS, l’OIT et l’UNESCO furent en outre renforcées par les mouvements de libération africains tels que le MPLA (Movimento Para a Libertação de Angola) et le Frelimo (Frente para a Libertação de Moçambique), qui revendiquaient l’autodétermination des colonies portugaises. Les guerres coloniales éclatèrent tout d’abord en Angola en 1961, puis en Guinée-Bissau en 1963 et au Mozambique l’année suivante. Elles allaient continuer de faire rage jusqu’au renversement de la dictature du Nouvel État à la suite de la Révolution des Oeillets en 1974, et la décolonisation qui s’ensuivit.

Ces conflits dressèrent de formidables obstacles devant le recrutement du personnel, tandis que les services étaient progressivement militarisés et que des difficultés grandissantes affectaient le recrutement d’un personnel civil parmi les colons. En plus d’étendre et de mieux équiper le réseau des ETSSAU, les réformes de santé envisagèrent également l’établissement de facultés médicales in loco, à Luanda et à Lourenço Marques (1964-1966). Les programmes d’enseignement destinés aux infirmières (auxiliaires) furent élargis pour inclure des notions de planification, d’évaluation régionale et de promotion de la santé publique. L’une des principales innovations fut l’établissement d’ETSSAU régionales, les premières en Angola, à Nova Lisboa-Huambo, Benguela et Sá da Bandeira/Lubango en 1967, puis au Mozambique, à Beira et Nampula en 1970. Suivant les recommandations mentionnées plus haut concernant les réformes de la santé, ces nouvelles écoles apparurent dans des capitales régionales où existaient déjà des écoles professionnelles, en proposant un programme d’enseignement limité pour former des infirmières auxiliaires. Une offre si réduite n’obtenait que des inscriptions limitées et ne permettait pas à ces écoles d’atteindre un meilleur niveau ; cependant, exceptionnellement, certaines écoles, telles que l’ETSSAU de Huambo, proposaient des programmes spécialisés (DGDA 1970a, 1971).

A – Trajectoires des services de santé et des écoles professionnelles

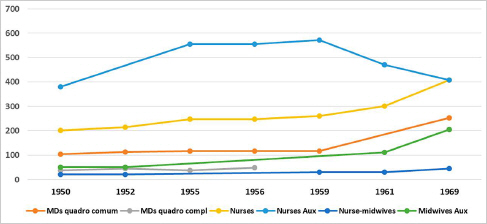

L’évolution des établissements et du personnel du domaine de la santé dans les colonies montre qu’il y eut effectivement des efforts de faits pour étendre la couverture des services, et pour former et recruter davantage de personnel, y compris des travailleurs auxiliaires. Les données présentées dans les figures 1 et 2 sur la force de travail en santé en Angola et au Mozambique montrent une tendance à la hausse dans le recrutement du personnel en santé dans le secteur public depuis le milieu des années 1940 jusqu’à la fin des années 1960. La croissance du nombre des infirmières auxiliaires est particulièrement prononcée entre 1964 et 1970 en Angola (240 %), bien qu’une tendance à la baisse ait été enregistrée à la fin des années 1960 au Mozambique. Les impacts négatifs des conflits armés sur les niveaux de financement et d’embauche de personnel dans les services de santé se remarquent dans la stagnation relative de la plupart des catégories professionnelles, malgré un afflux croissant de patients (DGSA 1971).

Figure 1

Ressources humaines (personnel en chiffres absolus), Services de santé de l’Angola/Serviços de Saúde e Assistência de Angola (1943-1970)

Figure 2

Ressources humaines (personnel en chiffres absolus), Services de santé de Mozambique/ Serviços de Saúde e Assistência de Moçambique (1950-1969)

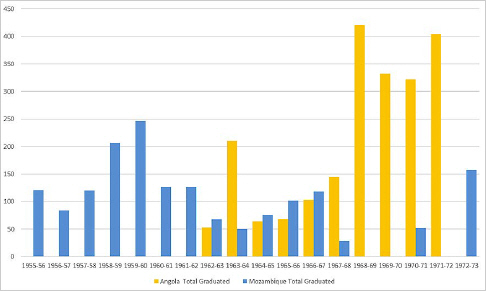

Les données relatives aux ETSSAU en Angola et au Mozambique (voir figure 3) montrent une augmentation d’ensemble après les réformes de la santé et de la formation professionnelle de 1964, tout d’abord en Angola, puis par la suite au Mozambique. Au Mozambique, les diplomations ont augmenté entre 1956 et 1960 d’environ 50 %, avant de décliner, n’atteignant à nouveau des niveaux similaires que vers 1970, après que les nouveaux diplômés soient sortis des écoles qui avaient ouvert à la fin des années 1960 ; en Angola, cependant, les diplomations ont décuplé entre 1964 et 1972, en même temps que s’étendait le réseau des écoles. Le plus grand afflux des Africains dans les ETSSAU était associé à la décentralisation des écoles, à leur intégration dans des hôpitaux régionaux, à l’offre de cours spécialisés plus diversifiée, à l’accent mis plus fortement sur la formation des infirmières auxiliaires et à la plus grande offre de bourses d’études durant la seconde moitié des années 1960. L’augmentation continue des taux de diplomation en Angola dans les années 1960, contrastant avec les résultats plus incertains du Mozambique, est la conséquence de la plus grande disponibilité et variété de cours spécialisés de courte durée et de bourses d’études dans le premier pays. L’une des raisons les plus fréquentes attribuée au fort taux d’échec des étudiants était leur « manque de vocation et de préparation de base », en plus de la question générale des possibilités d’accès des Africains à l’enseignement secondaire et de la qualité de ce dernier (DGSA 1970b).

L’une des principales préoccupations, de plus en plus aiguë, des décideurs politiques et des gestionnaires, était que l’augmentation des inscriptions au cours général des sciences infirmières était devenu « impossible » en raison de la préférence des étudiants pour les cours spécialisés de courte durée, tels que ceux d’infirmières auxiliaires et d’agents sanitaires (ruraux) (DGSA Angola, 1971 ; DGSA Mozambique, 1971). Ces cours étaient un prérequis pour l’exercice de certaines professions, telle que celle de sage-femme (DGSA, 1967). Par conséquent, le profil des diplômés ne correspondait pas à la demande des services pour des infirmières pleinement qualifiées (DGSA, 1964b), en dépit de la possibilité d’obtenir des bourses d’études prenant en compte les conditions socioéconomiques des candidats. Ces raisons paraissent liées au faible statut de ces emplois, à la faiblesse des salaires de départ, aux politiques de placement, aux limitations des possibilités de carrière et aux conditions de vie dans des périphéries urbaines en croissance rapide (Rita-Ferreira 1967-1968 : 334-344), ainsi qu’aux impacts délétères des conflits armés. La combinaison d’un préjugé couleur-genre a pu également être une barrière à la formation et à l’emploi des femmes : elles étaient dissuadées de s’inscrire dans les écoles des grands centres urbains, pour des raisons morales, et devaient par conséquent se cantonner aux hôpitaux des capitales de régions, plus petits (Barata Feio 1953 ; Sampaio et Castro 1953)

Figure 3

Étudiants diplômés des ETS et des ETSSAU, Angola et Mozambique, 1955-1973

La rareté des données en ce qui concerne les liens de parenté, les statuts économiques, de couleur ou de genre des étudiants dans ces écoles professionnelles, ainsi que leurs emplois subséquents dans des services de santé publics ne nous permettent pas d’analyser de façon exhaustive la force de travail en santé et les trajectoires de carrières au fil du temps. Ce que nous pouvons glaner des données disponibles est que l’extension du réseau des ETSSAU et les efforts de recrutement des services ont eu effectivement pour résultat une arrivée plus importante d’Africains et d’Africaines des strates civilizado et assimilado dans la force de travail coloniale en santé. Néanmoins, ils et elles sont en général restés cantonnées aux professions subalternes et aux professions régies par des stéréotypes de genre, au niveau inférieur en rang, salaire et prestige des métiers auxiliaires. La mobilité sociale réduite des Africains et Africaines travaillant dans le domaine de la santé – ils pouvaient rester au même échelon pendant 15 ou 20 ans – était associée à l’échec des politiques assimilationnistes de l’État portugais dans ses colonies continentales.

Malgré l’abolition du système indigenato en 1961 et l’émergence de marchés du travail coloniaux au-delà du périmètre civilizado- assimilado, le retard en enseignement et en formation professionnelle était considérable pour la plupart des Africains, et insurmontable à court terme. Le problème des qualifications de base insuffisantes, la faiblesse du statut professionnel des ETSSAU et les perspectives de carrière limitées avaient été pointées du doigt tant par les observateurs extérieurs que par les autorités. Les incertitudes causées par les conflits armés jouèrent aussi un rôle, à tel point que les campagnes successives pour recruter des infirmières en métropole à la fin des années 1960 et au début des années 1970 n’eurent aucun succès. Les guerres coloniales en Angola et au Mozambique, ainsi que la militarisation progressive des services de santé contrecarrèrent la mise en oeuvre d’une stratégie d’ensemble pour la professionnalisation des institutions locales de formation professionnelle destinées à remédier aux pénuries de personnel.

Les rapports ne tardèrent pas à sonner l’alarme à Lisbonne, admettant que la situation des ressources humaines en santé en Angola était « extrêmement sérieuse » et qu’il était nécessaire de prendre des mesures d’urgence comme « bouche-trou » afin de parvenir à un « fonctionnement raisonnable » des services (DGSA, 1972b : 4, 10). Des avertissements semblables furent formulés pour le Mozambique, où de nombreux postes restaient vacants en raison de « l’extrême pénurie » de personnel technique à tous les niveaux (DGSA 1972a : 2). Au début des années 1970, les inspections découvrirent que les embauches se faisaient de façon chaotique : les postes d’infirmières auxiliaires (pleinement détentrices d’un diplôme général des ETSSAU en sciences infirmières) restaient vacants, tandis que des emplois d’infirmières de niveau intermédiaire étaient de plus en plus occupés par un personnel non qualifié. Les membres du personnel infirmier se voyaient souvent attribuer des responsabilités bien au-dessus de leur formation professionnelle (limitée), alors qu’ils étaient en même temps chargés de la bonne marche des dispensaires et des postes sanitaires en plus de veiller sur des patients pour qui ces services de santé représentaient souvent un dernier recours. Les agents des services d’hygiène ruraux jouaient le rôle d’infirmiers ou infirmières auxiliaires au lieu de faire la promotion de la médecine préventive dans les communautés rurales, dans le but d’améliorer les niveaux d’hygiène et d’assainissement (DGSA 1972a : 7).

IV – Inégalités sociales et tensions sous-jacentes

Les écoles professionnelles recrutaient dans les couches civilizado, assimilado et « néo-assimilado »[2] de l’intérieur du pays, celles-ci étant sur le point d’obtenir de nouvelles opportunités de mobilité sociale en raison de l’expansion du réseau des écoles (Nascimento 2013). Tandis que les assimilados des périodes précédentes avaient reçu leur instruction dans les écoles de missions, leurs « nouveaux » homologues intégraient des écoles régies par l’État (Mindoso 2017 : 130-136). L’abolition de la législation raciale en 1961 fortifia les espérances des Africains, tandis que des établissements d’enseignement s’ouvraient à la majorité auparavant exclue. Les formes d’agentivité que Balandier (1951) avait identifié chez les membres de la nouvelle strate urbaine, qui reconfiguraient leur statut social et leur identité, se reflétaient dans les stratégies d’adaptation que les Africains appliquaient dorénavant à leur ascension sociale. Depuis l’introduction du statut des assimilados au Mozambique en 1917, dans un marché du travail organisé en faveur des colons européens, l’assimilation culturelle avait été conditionnée par plusieurs facteurs. Observant le processus « d’assimilation » sociale et culturelle que vantaient les autorités coloniales de l’Afrique portugaise, l’anthropologue Jorge Dias avait signalé que celui-ci « avait été lent et inégal ». Il avait remarqué que les mestiços, parmi la classe des civilizados en Angola, étaient « tenus en plus haute considération » que leurs homologues du Mozambique, et que ceux disposant d’une meilleure éducation « bénéficiaient d’une plus grande estime sociale ». Après avoir examiné les statistiques démographiques, il conclut que le nombre relatif des mestiços était en diminution au Mozambique, ceci impliquant qu’un processus de désassimilation était en cours (Dias, 1958a : 21).

Concernant la strate des assimilados, Dias (1958b : 23) se montrait tout aussi critique : le petit nombre des assimilados noirs au Mozambique se comparait « défavorablement » à son équivalent en Angola[3]. Certains Africains dont la connaissance du portugais était plus que suffisante pour leur permettre de demander le statut d’assimilado préféraient rester « indigènes », les soins médicaux gratuits et la possibilité d’éviter la conscription étant des incitations suffisantes. D’autre part, tandis que certains Africains refusaient de rejeter « le monde de leurs ancêtres », d’autres, qui avaient absorbé la culture portugaise, n’éprouvaient pas le besoin de demander le statut social correspondant (Dias 1958a : 9). Par conséquent, il y avait beaucoup d’Africains « détribalisés » qui s’étaient en fait assimilés, mais qui s’abstenaient de demander à faire partie de la nouvelle « classe des assimilados »[4]. En fait, ceux qui appartenaient effectivement à cette strate se trouvaient traités comme des « citoyens de seconde classe », et occupaient des emplois inférieurs (Mindoso 2017 : 40-42), ce qui les poussait à « dissimuler » leur identité pour avoir accès au marché du travail « indigène » (Dias et Guerreiro 1958).

La distinction entre l’assimilation « évolutive » et « légale » était particulièrement pertinente : là où la dernière (individuelle) n’était qu’une formalité, la première impliquait un changement de facto du comportement et de l’apparence. Tandis que des critères formels (ambigus) étaient la condition préalable de l’obtention du statut d’assimilado – et donc de l’accès potentiel à de meilleures rémunérations et conditions de travail –, celui-ci pouvait être révoqué par les autorités agissant comme les « gardiennes de la civilité » (Mindoso 2021 : 4), dans le cas où la personne retournait à son ancien mode de vie « indigène ». L’assimilation évolutive au moyen de l’enseignement était progressive, émancipatoire, et de nature plus permanente (Macagno 2019 : 158-162). Ainsi que l’inféraient les réformes de la santé, c’était précisément le statut liminal des assimilados qui avait attiré l’attention des autorités : leur proximité sociale et culturelle avec les « autochtones » leur permettait d’accéder facilement aux « sociétés indigènes » afin de promouvoir auprès de celles-ci l’adhésion à « l’aide sanitaire ». Leur assimilation « incomplète », leur permettant de conserver des relations avec leur parenté autochtone, tendait à favoriser l’exploration de leur liminalité. Vers le milieu des années 1950, les chercheurs admirent qu’aucune recherche n’avait encore été effectuée au sujet de leur état d’esprit en tant que « classe intermédiaire ». Néanmoins, certains s’inquiétaient de ce que, au lieu d’évoluer en citoyens coloniaux, ils puissent se laisser convaincre par la propagande nationaliste (Moreira 1956b : 136). Leur position marginale au sein de la strate des civilizados – que certains réfutaient (Moreira 1956a : 42) – faisait d’eux une classe moyenne coloniale imaginaire, les exposant à une réévaluation critique de leur rang et de leur identité subalterne. Par conséquent, les autorités pensèrent que l’assimilation devrait être progressive plutôt que soudaine, afin d’éviter la radicalisation indésirable des « Africains indigènes en évolution » (Mindoso 2021 : 8 ; Keese 2007 : 212 ; Cruz 2020). Le fort roulement et la précarité des emplois les rendaient également vulnérables, socialement et économiquement, ce qui les amenait souvent à rechercher l’aide des missions religieuses et de leurs propres associations locales, qui leur procuraient assistance mutuelle et scolarité (Pereira et Henriques 2022 : 173-188 ; Mindoso 2017 : 161-165 ; Rita-Ferreira 1967-1968 : 239-268, 323-392). De ce fait, la surveillance par la police secrète portugaise (PIDE) des milieux et des associations civilizados et assimilados s’accrut dans tous les territoires coloniaux à partir de la fin des années 1960, et beaucoup d’entre elles furent fermées (Pereira et Henriques 2022 : 184-188 ; Mindoso 2017 : 163 ; Nascimento 2013 : 55-57). Les rapports des services secrets du milieu des années 1960 évoquent la nécessité d’un « contrôle social » pour « contrer la « subversion » nationaliste des coutumes et pratiques portugaises, et pointent du doigt un « groupe intermédiaire » – distinct de celui des « évolués » – composé d’infirmières auxiliaires, d’enseignants, d’interprètes et de personnel administratif auxiliaire (Macagno 2019 : 173-180).

A – Perceptions et agentivité des travailleurs africains en santé

Sur le plan professionnel, les assimilados trouvaient généralement des emplois d’infirmiers ou infirmières, spécialisées quelquefois dans la traduction auprès des patients (en raison de leur connaissance des langues locales), travaillaient dans les services postaux, les magasins où ils étaient commis, ou dans l’enseignement dans des écoles rudimentaires (de mission) (Mindoso 2017 : 91). Les stratégies conçues pour faire des infirmiers ou infirmières (auxiliaires) des médiateurs culturels frôlaient des frontières sociales et politiques sensibles dans des sociétés coloniales approchant de leur fin et en transformation rapide. À la fin de l’empire, les tentatives tièdes et tardives de relever le statut professionnel conféré par l’enseignement des ETSSAU furent considérées inadéquates par les Africains, comparativement aux autres options professionnelles ; ils considéraient également qu’elles n’aidaient pas leur intégration au marché du travail et à la force de travail en santé. La situation des civilizados et des assimilados au Mozambique était particulièrement préoccupante, étant donné leur nombre (officiel) apparemment déclinant qui contrastait avec l’amélioration sociale d’une plus grande partie des « indigènes assimilés de manière informelle » – et qui ne devaient cette amélioration qu’à eux-mêmes[5].

Un appel lancé à leurs supérieurs par les infirmières africaines travaillant à l’Hôpital central de la capitale du Mozambique, Lourenço Marques, en 1963, illustre les conditions difficiles que devaient affronter les populations africaines en augmentation rapide qui vivaient dans la cidades da caniço (« ville de roseaux ») ou bidonvilles (musseques à Luanda) à la périphérie de ladite capitale (Mendes 1985). Rédigée au fil d’une série de réunions, leur déclaration dénote un fort sentiment d’injustice sociale à ce sujet, mais aussi au sujet des faibles salaires et de l’absence de perspectives de carrière (GGM 1963). Cette critique sociale reflète les prises de position des médias assimilados présents sur le territoire, tels que O Brado Africano, qui non seulement plaidait fortement en faveur de l’extension des services de santé à tous les habitants africains, mais aussi de la nécessité d’emplois rémunérés pour les « Africains instruits » (Keese 2007 : 242).

Il s’en détache quelques fils conducteurs qui font fortement résonner une note critique au sujet de l’échec des politiques ambiguës d’assimilation coloniale. Leurs préoccupations au sujet des conditions de vie dans la périphérie urbaine les amènent à soulever un certain nombre de questions, y compris celles des conditions sanitaires lamentables et de l’exposition des populations aux maladies endémiques, dont la malaria ; celle du difficile accès aux services d’urgence ; et celle de la criminalité en augmentation. Cette présentation est imprégnée d’une conscience sociale aiguë et d’une citoyenneté proactive ; elle n’hésite pas à aborder la question de la citoyenneté tronquée des autochtones, ainsi qu’elles se nomment elles-mêmes. L’abolition de l’indigenato, l’expansion des marchés du travail colonial, la migration urbaine et l’émigration (surtout vers l’Afrique du Sud), se traduisent en préoccupation sérieuses au sujet des difficiles conditions économiques et sociales auxquelles sont confrontés les Africains vivant dans les faubourgs tentaculaires et informels de Lourenço Marques (Rita-Ferreira 1967-1968 : 163-222). Présentée un an avant le déclenchement des hostilités, cette déclaration se termine ainsi :

Bref, nous pouvons affirmer sans exagération, considérant leurs caractéristiques sanitaires et sociales, que les habitants de la ville de roseaux – comptant des dizaines de milliers d’individus – ne bénéficient pas des conditions de vie les plus élémentaires, compatibles avec la dignité humaine.

Projetant une vision endogène des « relations raciales » et des frontières sociales au sein de l’empire, elles rappellent à leurs lecteurs la doctrine du multiracialisme inscrit dans la Constitution de 1951 et le Statut des Indigènes révisé en 1954 qui consolidait le tournant idéologique du Nouvel État en direction du lusotropicalisme. Empruntant aux travaux du sociologue brésilien Gilberto Freyre, les autorités portugaises prêchaient le nouvel Évangile d’une société multiraciale prétendument harmonieuse au sein d’une nation portugaise pluricontinentale (MU 1961 ; Macagno 2019 : 129-136 ; Castelo 1999 : 69-107). Ces travailleuses en santé exprimaient leur « fierté de notre condition de Portugaises » et le fait que leurs idées étaient guidées par « un véritable esprit de multiracialisme », inspiré par le lusotropicalisme que « proclame sans ambages notre constitution politique » (GGM 1963).

Le sondage qu’elles avaient effectué auprès du personnel autochtone de l’hôpital comprenait onze questions. Les réponses des infirmières africaines démontraient clairement leurs aspirations à de meilleures conditions de vie, à des logements sociaux financés par l’État, à des hypothèques abordables et à la perspective de devenir propriétaires. Les conclusions soulignaient la responsabilité de l’État colonial de procurer des logements adéquats et des conditions de vie décentes pour ceux qui, « tout en étant autochtones et désavantagés économiquement, continuent d’être sincèrement portugais » (GGM 1963). Leur déclaration, intitulée « Extinction de la ville de roseaux. Construction de quartiers sociaux et économiques », émanait par- dessus tout de leur propre expérience de vie en tant que travailleuses de la santé et habitantes du labyrinthe du caniço.

Conclusion

Les déclarations et propositions du personnel infirmier de l’Hôpital central du Mozambique situent les services de santé au sein du contexte colonial portugais au sens large. Ayant une conscience aiguë de leur statut social « intermédiaire », après avoir consulté leurs pairs, les infirmières ont diffusé les résultats de leur sondage au moment où les politiques en cours prenaient un virage critique. Ce faisant, elles ont exposé le fantasme lusotropicaliste d’une « société multiraciale harmonieuse » sur le territoire d’une nation pluricontinentale (MU 1961). Elles dénonçaient les échecs de la politique développementaliste profondément défectueuse du Nouvel État, celle-ci ayant par ailleurs fait l’objet de critiques au niveau international et ayant été dénoncée par les mouvements de libération africains. Faisant fi des politiques sociales jusqu’au milieu des années 1960, les frontières bio-sociales post-abolition subsistaient, de même que les écueils de l’assimilation et de la citoyenneté, les promesses non tenues de l’élévation du niveau de vie et de l’amélioration des conditions sanitaires. Le fait que le directeur de l’hôpital ait soutenu leur sondage et sa présentation montre qu’une prise de conscience sociopolitique avait pénétré les échelons les plus hauts des services de santé au milieu des années 1960. Leur insistance à évoquer les questions de logement est révélatrice des conditions précaires dans lesquelles vivaient la plupart des Africains urbanisés dans les bairros de caniço, ou bidonvilles, qui s’étendaient rapidement. Elle traduit également un point de vue africain, une « vue d’en bas » sur l’exercice de la citoyenneté et de la nationalité, et une revendication à l’égalité des droits et des chances que vantait officiellement l’État colonial.

Ces travailleurs de la santé étaient partisans des réformes politiques, économiques et sociales mal conçues et lancées au coup par coup après 1945. L’agentivité des « néo-assimilados » se traduisait par une interpellation du régime pour qu’il réalise concrètement ses déclarations d’intention dans la sphère sociale. Cette agentivité résultait de l’entrée, limitée mais progressive, des Africains dans la force de travail en santé dans les colonies, dans les années 1950 et 1960, ainsi que de l’extension des établissements de formation et des services de santé publics. En offrant des formations professionnelles en santé, les ETS et ETSSAU ouvraient une voie alternative à la professionnalisation et à l’emploi d’un groupe réduit d’Africaines et d’Africains, dans une période de changement social et économique rapide. Sur le plan social, il devint rapidement visible que le bassin de recrutement des écoles professionnelles était restreint aux membres des strates assimilado et civilizado, montrant que l’expansion envisagée de la force de travail en santé locale avait ses limites.

Le fait que les formations et les carrières d’infirmières auxiliaires eussent été associées au statut assimilado, et que les étudiants et étudiantes préféraient s’inscrire dans des cours spécialisés de courte durée, illustre les stratégies de « niche sociale » en vue de l’ascension sociale. Les services publics n’employant que la moitié de l’ensemble du personnel infirmier formé au Mozambique, les diplômés des ETSSAU cherchaient de l’emploi ailleurs, dans le secteur privé et les missions religieuses qui leur procuraient également des formations et des possibilités de carrière (DGSA 1970, 1971 ; Banze 2020 : 224-233). Les assimilados « détribalisés », que la propagande considérait comme « utiles » pour « pénétrer les sociétés indigènes » devinrent un danger potentiel lors de l’émergence des mouvements nationalistes et de libération africains ; du fait de ce tournant sécuritaire, les infirmières auxiliaires, les enseignants, les interprètes et les petits fonctionnaires firent l’objet d’une plus forte surveillance politique, de même que les associations assimilado. Dans le même temps, le mouvement de libération du Mozambique, le Frelimo, avait de plus en plus besoin d’infirmières, de sages-femmes et d’agents sanitaires, et il envoyait de jeunes recrues suivre leur formation dans des pays socialistes et non socialistes, ce qui leur procurait d’autres possibilités de carrière (Sheldon 1998 ; Martins Gameiro et Cabral 1977).

Parties annexes

Note biographique

Philip J. Havik (PhD Sciênces Sociaux, Université de Leiden, Pays-Bas) est chercheur au Center for Global Health and Tropical Medicine (GHTM) de l’Instituto de Higiene e Medicina Tropical de l’Universidade NOVA en Lisbonne, Portugal. Sa recherche multidisciplinaire se concerne avec l’étude de la santé globale et publique, les systèmes de santé, l’épidémiologie politique, l’anthropologie de la santé et l’histoire de la médicine tropicale et indigène, dans le contexte de l’Afrique sous-saharienne coloniale et post-coloniale.

Notes

-

[1]

La recherche pour cet article a pu être effectuée grâce au soutien du projet « Tropical Modernity, Public Health and Endemic Disease Control : the combat against malaria, sleeping sickness and syphilis in former Portuguese Africa (1920-1975) », IF/01130/2013/CP1165/CT0002, financé par le Fundação para a Ciências e Tecnologia (FCT), et le projet « The Worlds of (Under)Development : processes and legacies of the Portuguese colonial empire in a comparative perspective (1945-1975) », financé par le FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (via COMPETE 2020 – Operacional Programme for Competitiveness and Internationalisation, POCI) et des fonds portugais via FCT ; PTDC/HAR-HIS/31906/2017 – POCI-01-0145-FEDER-031906. L’auteur souhaite remercier José Pedro Monteiro pour sa collaboration aux recherches dans le fonds des Archives diplomatiques historiques à Lisbonne et des Archives historiques nationales de Maputo, au Mozambique.

-

[2]

Christine Messiant (2009) a identifié les « néo-assimilados » comme étant les Africains ayant obtenu leur statut spécial après les réformes constitutionnelles de 1954, qui avaient légalement entériné leur catégorie, créée en 1929. La loi de 1954 mettait un terme à la nature héréditaire du statut des assimilados, mais pour que les descendants de ceux-ci puissent obtenir ce même certificat, ils devaient se plier dorénavant à de fastidieuses démarches bureaucratiques (Nascimento 2013 : 61).

-

[3]

Pour une analyse de la « situation coloniale » et de la politisation de la classe urbaine en Angola, à Luanda en particulier, voir Messiant (1998).

-

[4]

Néanmoins, ainsi que le signale Helder Martins dans son autobiographie, Porquê Sakrâni : memórias dum medico de uma guerilla esquecida (2001 : 222), les professionnels de santé assimilados qui avaient rejoint les rangs du Frelimo n’avaient pas nécessairement renoncé à leurs points de vue « tribalistes ».

-

[5]

Le phénomène du remplacement du statut des civilizados par celui des assimilados a été enregistré dans le cas de l’Angola ; il impliquait le non-renouvellement de la carte d’identité civilizado au profit d’un certificat du statut d’assimilado. Ce changement de statut était associé à la déstructuration des élites créoles urbaines et à l’ambivalence de leurs réactions devant les difficultés causées par les politiques coloniales d’assimilation (Nascimento 2013 : 58-63).

Références

- Azevedo Ávila de, 1958, Política de Ensino em África, Lisbonne, Junta de Investigações do Ultramar.

- Balandier Georges, 1951, « La situation coloniale. Approche théorique », Cahiers internationaux de sociologie, no 11 : 44-79.

- Banze Irene Maria Lousada, 2020, « O ensino colonial em Moçambique: as missões religiosas no sul de Moçambique como instituições de habilitação para africanos (1911-1975) », thèse de doctorat, Institut universitaire de Lisbonne.

- Barata Feio F.J., 1953, « Serviços de Saúde de Moçambique », Anais do Instituto de Medicina Tropical, vol. X, no 4 : 2473-2516.

- Bell Louise, 1962, « Report on a visit to Mozambique from 3 July to 16 July 1962 », Archives de l’Organisation mondiale de la santé, who-afro, afro/nur/ 2 (62) ; Arquivo Histórico Diplomatico, pt/ahd/mu/gm/gnp/rri/0679/ 12852-004

- Bonneuil Christophe, 2000, « Development as experiment: science and state building in late colonial and postcolonial Africa, 1930-1970 », Osiris, no 15 : 258-281.

- Castelo Cláudia, 2014, « Developing “Portuguese Africa” in late colonialism: confronting discourses », dans Joseph M. Hodge, Gerald Hödel et Martina Kopf (dir.), Developing Africa: Concepts and Practices in Twentieth Century Colonialism, Manchester et New York, Manchester University Press: 63-86.

- Coghe Samuel, 2020, « Disease control and public health in colonial Africa », Oxford Research Encyclopedia of African History. Consulté sur Internet (https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190277734.013.620) le 23 novembre 2020.

- Coghe Samuel, 2022, Population Politics in the Tropics: Demography, Health and Transimperialism in Colonial Angola, Cambridge, Cambridge University Press.

- Cooper Frederick, 2002, Africasince 1940, Cambridge, Cambridge University Press.

- Cruz Bernardo Pinto da (dir.), 2020, (Des)controlo em Luanda: urbanismo, polícia e lazer nos musseques do Império, Lisbonne, Outro Modo

- DÉcret 45818, 1964, « Regulamento das Escolas Técnicas dos Serviços de Saúde e Assistência do Ultramar », 1e série, no 5, 15 juillet : 895-904.

- DÉcret 49073, 1969, « Regulamento dos Serviços de Saúde e Assistência do Ultramar », Diário do Governo, 1e série, no 144, 21 juin : 706-729.

- Décret 34417, 1945, « Regulamento dos Serviços de Saúde e Assistência do Ultramar », Diário do Governo, 1e série, no 19, 23 janvier : 95-111.

- Dgsa, 1964ª, « Informação A-41 », Lourenço Marques, 29 juin, L. Santos Garcia, directeur des Services de santé du Mozambique, ahu/um/dgsa/3175.

- Dgsa, 1964b, « Alterações ao Decreto no45818, Reforma das etssau », 15 juillet, ahu/ mu/dgsa-004, Cx 1, Processo 12/19.

- Dgsa, 1964-1965, « Reorganização dos Serviços de Saúde no Ultramar », ahu/um/dgsa/3175.

- Dgsa, 1967, « Informação 546 », Lisbonne, 14 juin, Joaquim Ferreira da Silva, ahu/mu/dgsa-010, Cx 1, Divers.

- Dgsa, 1970a, « Relatório, Serviços de Saúde e Assistência de Angola », Luanda, ahu, mu, dgsa-rsh-004, Cx. 3.

- Dgsa, 1970b, « Respostas ao questionário sobre etssau », 9 mars, Direction provinciale de l’assistance et de la santé de l’Angola, Ministère de l’Outremer, Luanda, ahu/mu/dgsa/rsh-004, Cx 2.

- Dgsa, 1971, « Relatório, Serviços de Saúde e Assistência de Moçambique », Lourenço Marques, septembre, ahu/um/dgsa/rsh-004, Cx. 5.

- dgsa, 1972a, « Relatório de Inspecção dos Serviços de Saúde de Moçambique », Armando C. de Albuquerque, Lisbonne, 23 septembre, ahu/mu/dgsa/rsh-004, Cx. 2.

- dgsa, 1972b, « Relatório referentes a deslocação aos Estados Portugueses de Angola e Moçambique », Enfermeira-monitora Matilde Lohmann Rodrigues, Lisbonne, 29 novembre, ahu/mu/dgsa/rsh-010, Cx. 1.

- dgsa Angola, 1971, « Relatório Serviços de Saúde e Assistência de Angola, Síntese das Actividades durante o ano de 1971 », 69, ahu/um/dgsa/rsh-004, Cx. 5 ;

- dgsa Mozambique, 1971, « Relatório Situação Sanitária da Província de Moçambique, Setembro 1971 », 45, ahu/um/dgsa/rsh-004, Cx. 5.

- Dias A. Jorge, 1958a, « Contactos de Cultura », conférence, Centro de Estudos Politicos e Sociais, Junta de Missões Geográficas e de Investigações do Ultramar, Lisbonne, 3 mars, ahu/mu/gm/gnp/084/Pt.33, 1955-1959.

- Dias A. Jorge, 1958b, « Convivência de Brancos e Pretos nas Províncias Portuguesas de Africa », conférence, Francfort, Europa Union Deutschland/Deutschen Afrika Gesellschaft, ahu/mu/gm/gnp/084/Pt.33, 1955-1959.

- Dias A. Jorge et Manuel Viegas Guerreiro, 2013 [1958], « Relatório da Missão das Minorias Étnicas de 1957 », Cadernos de Campo Manuel Viegas Guerreiro Mocambique, Oporto, Humus : 111-204.

- Domingos Nuno et Elsa Peralta (dir.), 2013, Cidade e Império: Dinâmicas Coloniais e Reconfigurações Pós-coloniais, Lisbonne, Edições 70.

- Dumaine Jacques, 1952, « Lettre de l’ambassadeur à Lisbonne au ministre des Affaires étrangères, Paris », 19 septembre, Archives du ministère des Affaires étrangères, K-Afrique, « Possessions portugaises, 1944-1952 », 1) Angola, K-160-1.

- Durand Bernard, 1954, « Le Directeur de la légation française à Lisbonne au ministre des Affaires étrangères à Paris », 11 juin, Archives nationales d’outre-mer, Aix-en-Provence, fm, 1affpol, c. 2169, d. 9, « Administration générale, colonies port., 1948-1954 ».

- Ferraz Ricardo, 2022, Os Planos de Fomento do Estado Novo: quantificação e análise, Lisbonne, Sílabo.

- Garrido Álvaro, 2020, « The institutionalisation of a new social policy in the Portuguese Estado Novo: the struggle for corporatist welfare (1933-1945) », Historia y Política, no 44 : 251-273.

- ggm, 1963, « Palestra levada a efeito no anfiteatro do Hospital central Miguel Bombarda e patrocinada por um grupo de enfermeiros », Lourenço Marques, 14 octobre, Archives historiques du Mozambique [ahm], « Gouvernorat du Mozambique 1959-1974 », cote 978.

- Gonçalves Nuno Simão, 2016, « Políticas de gestão (sub)urbana de Lourenço Marques (1875-1975) », Cabo dos Trabalhos (ces), no 12 : 1-19.

- Havik Philip J., 2013, « Colonial Administration, Public Accounts and Fiscal Extraction: policies and revenues in former Portuguese Africa (1900-1960) », African Economic History, no 41 : 162-226.

- Havik Philip. J. et José Pedro Monteiro, 2020, « Portugal, the World Health Organisation and the Regional Office for Africa: from founding member to outcast (1948-1966) », Journal of International and Commonwealth History, vol. 49, no 4 : 712-741.

- Havik Philip J., 2021, « Gendering Public Health: shifting health workforce policies in Portugal’s African colonies, 1945-1975 », dans Francisco Bethencourt (dir.) Gendering the Portuguese World: from the Middle Ages to the Present, Leyde, Brill: 199-228.

- Hodge Joseph M. et Gerald Hödel, 2014, « Introduction », dans Joseph M. Hodge, Gerald Hödel et Martina Kopf (dir.), Developing Africa: Concepts and Practices in Twentieth Century Colonialism, Manchester et New York, Manchester University Press: 1-34.

- Jerónimo Miguel Bandeira et António Costa Pinto, 2015, « A modernizing empire: culture, politics and economy in Portuguese late colonialismo », dans Miguel Bandeira Jerónimo et António Costa Pinto (dir.), The Ends of European Colonial Empires: Cases and Comparisons, Basingstoke et New York, Cambridge Imperial & Post-Colonial Studies/Palgrave MacMillan: 51-80.

- icj, 1962, Portuguese Africa and the rule of law: a study of the political, economic and social situation of the African populations in the Portuguese territories of continental Africa, Genève, International Commission of Jurists.

- ine, 1952, Anuário Estatístico do Ultramar, Lisbonne, Instituto Nacional de Estatística.

- ine, 1956, Anuário Estatístico do Ultramar, Lisbonne, Instituto Nacional de Estatística.

- Keese Alexander, 2007, Living with Ambiguity: Integrating an African Elite in French and Portuguese Africa, 1930-1961, Stuttgart, Franz Steiner Verlag.

- Killick Tony, 1983, « Development Planning in Africa: experiences, weaknesses and prescription », Development Policy Review, vol. 1, no 1: 47-76.

- Lachenal Guillaume, 2014, Le médicament qui devait sauver l’Afrique. Un scandale pharmaceutique aux colonies, Paris, La Découverte.

- Macagno Lorenzo, 2019, A Invenção do Assmilado: paradoxos do colonialism em Moçambique, Lisbonne, Colibri.

- Martins Helder, 2001, Porquê Sakrâni: memórias dum medico de uma guerilla esquecida, Maputo, Terceiro Milénio.

- Martins H., V. Gameiro et J. Cabral, 1977, « Health for all: another approach based on the experience of the liberated zones during the People’s War in Mozambique », afro Technical Papers, no 13: 43-51.

- Mazula Brazão, 1995, Educação, Cultura e Ideologia em Moçambique (1975-1985), Santa Maria da Feira, Afrontamento/fblp.

- McLarty Jane 1953, « Rapport sur un voyage d’étude dans l’Angola », juin, Archives de l’oms, Genève, who/mh/as/161.53.

- Mendes Maria Clara, 1985, Maputo antes da Independência: Geografia de uma Cidade Colonial, Lisbonne, Instituto de Investigação Científica Tropical.

- Messiant Christine, 2009, L’Angola postcolonial. Sociologie d’une oléocratie, Paris, Karthala.

- Messiant Christine, 1989, « Luanda (1945-1961). Colonisés, société coloniale et engagement nationaliste », dans Michel Cahen (dir.), Vilas e Cidades. Bourgs et villes en Afrique lusophone, Paris, Laboratoire Tiers-Monde/Afrique : 125-199.

- Mindoso André Victorino, 2017, « Os Assimilados de Moçambique: da situação colonial à experiência socialista », thèse de doctorat, Université fédérale du Paraná à Curitiba (Brésil).

- Mindoso André Victorino, 2021, « A política da assimilação e a sua ambivalência: a experiência moçambicana », Caderno ch, no 34 : 1-17.

- Ministèrio das Colónias, 1941, Estatuto Missionário, Diário do Governo.

- Moreira Adriano, 1956a, « As elites das Províncias Portuguesas de Indigenato (Guiné, Angola, Moçambique) », dans A. Moreira, Ensaios, Lisbonne, Junta de Investigações do Ultramar : 35-59.

- Moreira Adriano, 1956b, « A questão racial e as classes intermédias: a destribalização nas sociedades multirraciais », dans A. Moreira, Política Ultramarina, Lisbonne, Junta de Investigações do Ultramar : 128-140.

- um, 1961, « Abolition of the Indigenous Statute », Loi-décret 43893, Diário do Governo, 1e série, no 207, 6 septembre : 1101-1103.

- Nascimento Washington Santos, 2013, Gentes do Mato: os « novos assimilados » em Luanda, thèse de doctorat, Université de São Paulo.

- Neto Manuel Brito, 2005, História da educação em Angola: do colonialismo ao MPLA, thèse de doctorat, São Paulo, Unicamp.

- Noré, Alfredo et Áurea Adão, 2003, « O ensino colonial destinado aos “indígenas” de Angola », Revista Lusófona de Educação, no 1 : 101-126.

- Pereira Joana Dias et Rui Henriques, 2022, História do Mutualismo nas Ex-Colónias Portuguesas, Lisbonne, União das Mutualidades Portuguesas.

- Pereira Matheus S., 2020, « Cultura popular e identidades Colonialismo-tardio, pós-colonialismo e cultura popular nos subúrbios de Maputo: um olhar a partir da marrabenta (1945-1987) », Africana Studia, 34 : 95-115.

- Presidência do Conselho, 1968, Plano de Fomento III para 1968-1973, vol. I, Lisbonne, Casa da Moeda.

- Rita-Ferreira António, 1967-1968, « Os Africanos de Lourenço Marques », Memórias do Instituto de Investigação Científica de Moçambique, no 9, série C : 95-491.

- Sampaio e Castro J.F., 1953, « Da preparação e aperfeiçoamento do pessoal técnico auxiliar dos serviços de saúde de Angola », Anais do Instituto de Medicina Tropical, vol. X, no 4 : 2871-2878.

- Sheldon Kathleen, 1998, « “I Studied with the Nuns, Learning to Make Blouses”: gender ideology and colonial education in Mozambique », International Journal of African Historical Studies, vol. 31, no 3 : 595-625.

- Silva, Leonel Pedro Banha da, 1965, « Comments on Press Statement to meeting of the 15th Session of who Regional Committee for Africa », Lusaka, 4 novembre, Arquivos Históricos Diplomáticos pt/ahd/mu/gm/gnp/rri/0908/12193, gnp-mu, no 1, 1511.

- Tilley Helen, 2011, Africa as a Living Laboratory: Empire, Development and the Problem of Scientific Knowledge, Chicago, Chicago University Press.

- un, 1962, Report of the Special Committee on Territories under Portuguese Administration, Docs a/5160, add 1-2, New York, Assemblée des Nations unies.

- Varanda Jorge, 2012, « Filhos, enteados e apadrinhados: discursos, políticas e práticas dos serviços de saúde da Diamang, Angola », Antropologia Portuguesa, no 29 : 141-165.

- World Health Assembly, 1954-1958, Processo B 23A/B Bolsas de Estudo, ahu/mu/dgapc 55/Maço 66, World Health Assembly.

- who, 2012, Health Services in Africa: Community Perceptions and Perspectives, Genève, World Health Organisation.

- Young Crawford, 1997, The African Colonial State in Comparative Perspective, New Haven, Yale University Press.

- Zamparoni Valdemir, 2006, « A política do assimilacionismo em Moçambique, c. 1890-1930 », dans Ignacio G. Delgado, Enilce Albergaria, Gilvan Ribeiro et Renato Bruno (dir.) Vozes além da África: tópicos sobre identidade negra, literatura e história africanas, Juiz de Fora, Universidade Federal de Juiz de Fora : 145-176.

Liste des figures

Figure 1

Ressources humaines (personnel en chiffres absolus), Services de santé de l’Angola/Serviços de Saúde e Assistência de Angola (1943-1970)

Figure 2

Ressources humaines (personnel en chiffres absolus), Services de santé de Mozambique/ Serviços de Saúde e Assistência de Moçambique (1950-1969)

Figure 3

Étudiants diplômés des ETS et des ETSSAU, Angola et Mozambique, 1955-1973