Résumés

Résumé

Depuis le début des années 2000, le continent africain connaît un cycle de forte croissance économique, mais les transformations structurelles, gages d’émergence de ses économies, sont plus lentes. Les emplois de qualité demeurent rares, et l’informel reste la norme sur le marché du travail. L’hétérogénéité de cette économie informelle rend sa définition complexe et représente un obstacle à sa prise en compte par les politiques publiques. Objectifs de soutien et de modernisation des unités de production, et objectifs de formalisation et de mise en conformité avec un certain nombre de normes et de règlementations sont les deux faces complémentaires de toute politique économique visant à relever le défi de l’informalité dans un objectif d’émergence.

Mots-clés:

- Afrique,

- émergence,

- économie informelle,

- microentreprises,

- productivité,

- formalisation

Abstract

Since the early 2000s, the African continent has been experiencing a cycle of strong economic growth, but the structural transformations needed for its economies to truly emerge have been slower in coming. Quality jobs remain scarce, and informal employment remains the norm in the labour market. The heterogeneity of this informal economy makes it complex to define and harder to be factored into public policy. The objectives of supporting and modernizing production units and of formalizing and bringing them into line with a certain number of standards and regulations are two complementary sides of any economic policy aimed at tackling the challenges that such informality poses for emerging economies.

Keywords:

- Africa,

- emergence,

- informal economy,

- microbusinesses,

- productivity,

- formalization

Resumen

Desde principios de los años 2000, el continente africano ha experimentado un ciclo de fuerte crecimiento económico, pero las transformaciones estructurales, que son condiciones para la emergencia de sus economías, son más lentas. Los empleos de calidad siguen siendo escasos, y el empleo informal continúa siendo la norma en el mercado laboral. La heterogeneidad de esta economía informal hace compleja su definición y representa un obstáculo para que se tome en consideración en las políticas públicas. Los objetivos de apoyo y modernización de las unidades de producción, así como los objetivos de formalización y adaptación a una serie de normas y reglamentos, son los dos aspectos complementarios de toda política económica destinada a hacer frente al reto de la informalidad con vistas a la emergencia.

Palabras clave:

- África,

- emergencia,

- economía informal,

- microempresas,

- productividad,

- formalización

Corps de l’article

« Ce beau discours sur la croissance de l’Afrique n’ira nulle part, si elle [sic] ne change pas la vie de la majorité des Africains »

Abdalla Hamdok (Secrétaire exécutif adjoint de la Commission économique pour l’Afrique)

I – Le miracle de la croissance et l’émergence de l’Afrique ?

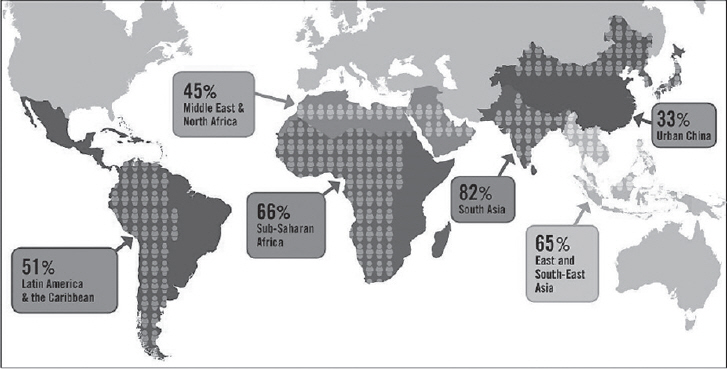

Depuis le début des années 2000, le continent africain connaît un cycle de forte croissance économique, au point il est devenu la deuxième région au monde à la croissance la plus rapide, derrière l’Asie du Sud. Le « continent sans espoir » (The hopeless continent) est devenu le « continent de tous les espoirs » (The Hopeful Continent), pour reprendre les titres de deux unes du magazine The Economist, la première en date du 13 mai 2000, la seconde, du 3 décembre 2011. Ainsi, en l’espace d’une dizaine d’années, un vent d’afro-optimisme s’est levé et porte avec lui de nouveaux espoirs quant aux perspectives d’émergence du continent. Sur la période, le continent connaît, en effet, des taux de croissance annuels du produit intérieur brut (PIB) réel qui avoisinent les 5 % (figure 1). Pour autant, si médiatique que soit cet engouement, des voix dissonantes se font entendre et font remarquer que cette croissance reste pour l’heure peu partagée, et que les vulnérabilités structurelles sont persistantes (AEO 2013 ; Rodrik 2014 ; CEA 2015). Les récentes inquiétudes autour du réendettement des États africains en sont une illustration (Banque mondiale, 2018). Plus encore, force est de constater le faible nombre d’emplois créés dans les secteurs dits « modernes » en Afrique subsaharienne, et le poids considérable que continue de représenter l’économie informelle, qui accapare entre 60 et 70 % des emplois non agricoles (Jütting et Laiglesia 2009 ; Vanek et al. 2014, cf. figure 1). Un pourcentage qui peut atteindre 90 % si l’on enlève les exceptions de l’Afrique du Sud et de Maurice. Partiellement conduites en dehors des règlementations publiques et caractérisées par un ensemble d’activités économiques extrêmement hétérogènes et souvent précaires (artisanat, réparation, restauration, petit commerce, etc.), les économies informelles ont connu une croissance rapide au cours des dernières décennies, notamment en milieu urbain. Dans ce contexte, elles « constituent des modes de vie et de survie [pour] la majeure partie de la population » (Hugon 2007 : 98) et contribuent au PIB à hauteur de 25 % à 65 % dans les pays d’Afrique subsaharienne (FMI, 2017).

Figure 1

Emploi informel en pourcentage de l’emploi non agricole

Si cet engouement pour l’émergence de l’Afrique est largement porté par les médias, il l’est aussi par les milieux d’affaires, on pense notamment aux rapports du cabinet McKinsey, « Lions on the move » et « Lions (still) on the move » (Roxburgh et al., 2010, Hattingh et al., 2017). Les entreprises suivent, en effet, avec une attention toute particulière ce phénomène susceptible d’ouvrir de nouveaux marchés aux potentialités considérables. Cela n’a rien d’étonnant, il faut en effet se rappeler que l’expression « pays émergent » vient du monde de la finance et des affaires, puisque l’on a commencé à parler dès les années 1980 d’économies à « marché émergent » pour désigner ces pays à la croissance rapide et présentant des opportunités d’investissements (et/ou de placements) pour les entreprises des pays riches (Jaffrelot 2008). Ces espoirs d’émergence du continent africain sont aussi, bien sûr, discutés au sein de la communauté scientifique, et notamment celle des économistes, au sein de laquelle il n’y a pas de consensus sur cette question (afro-optimistes contre pessimistes ou sceptiques). Pour les sceptiques, au-delà du débat sur la fiabilité des statistiques de croissance en Afrique (Devarajan 2013 ; Jerven 2013), le constat de départ est manifestement celui d’une croissance dont les fruits sont finalement peu partagés, avec un impact très mitigé sur la réduction de la pauvreté. Un simple regard sur la croissance du PIB par habitant suffit, en effet, à relativiser le « miracle » (figure 2). Compte tenu de la dynamique de la croissance démographique, la croissance du PIB réel par habitant a été de 2,7 % et de 2,1 % par an, en moyenne, sur les périodes 2000-2010 et 210-2017 (soit près de 2 points de pourcentage de moins que la croissance du PIB). Si des progrès ont été faits sur le plan de la réduction de la pauvreté, cette dernière se maintient à un niveau élevé, avec 43 % de la population sous le seuil de pauvreté, situé à 1,90 $ en 2012 (Beegle et al., 2016).

L’une des causes avancées pour expliquer ces faibles effets redistributifs de la croissance africaine est que cette dernière ne se traduit pas par un véritable changement structurel (Rodrik 2014). Pour les économistes, l’émergence a, en effet, beaucoup à voir avec le changement structurel qui, dans une certaine mesure, implique l’industrialisation. De l’Angleterre du XVIIIème siècle jusqu’aux plus récents tigres asiatiques, les faits conduisent généralement à considérer le développement comme synonyme d’industrialisation. De manière générale, la notion de changement structurel peut se définir comme le redéploiement de l’activité économique entre grands secteurs (agriculture, industries extractives, industries manufacturières et services). Plus précisément, la notion de changement structurel traduit la réorientation de l’activité économique, des secteurs les moins productifs vers des secteurs plus productifs (AEO 2013). Dans cette perspective, le secteur industriel (manufacturier) est appelé à jouer un rôle prépondérant de par ses importants effets de diffusion sur le reste de l’économie[1]. Il présente un plus fort potentiel de création d’emplois que les autres secteurs (favorise une croissance intensive en emploi).

Figure 2

Le miracle de la croissance en Afrique subsaharienne en question ?

La nature du changement structurel conditionne ainsi la pérennité et la qualité de la croissance en permettant d’offrir aux populations des emplois décents. Or, sur ce plan, l’Afrique subsaharienne serait caractérisée par un changement structurel trop lent et/ou trop orienté vers les services et les secteurs peu productifs, en particulier informels (Vergne et Ausseur 2015). Si l’on s’attarde sur la contribution des différents secteurs au PIB, on observe globalement qu’une des caractéristiques essentielles du secteur manufacturier en Afrique aujourd’hui est qu’il joue un rôle très limité dans l’économie du continent. Son poids dans le PIB a même diminué entre les années 60 (près de 20 % du PIB) et les années 2000-2010 (13 % du PIB) (CEA 2015). Concernant la mobilité du travail entre les secteurs, la figure 3 montre très nettement que cette mobilité s’est essentiellement fait de l’agriculture vers les services (passés de 24 % de l’emploi en 1995, à 31,4 % en 2015), secteur moins productif et souvent dominé par les activités informelles. Il n’est dès lors pas étonnant que le bilan de la décennie de croissance africaine, en termes d’emploi, soit décevant. La création d’emplois n’y a pas été beaucoup plus importante que pendant les décennies perdues des années 1980 et 1990 (AEO 2013). L’informel reste la norme sur le marché du travail, et le restera probablement pendant encore plusieurs années.

Figure 3

Contributions sectorielles à l’emploi en Afrique subsaharienne

Les raisons avancées pour expliquer cette spécificité et la lenteur du changement structurel en Afrique sont souvent d’ordre macroéconomique, et renvoient notamment à la malédiction des ressources naturelles, aux modalités de l’insertion internationale du continent (concurrence internationale), aux choix de politiques économiques et industrielles, etc. (McMillan et al. 2014; Rodrik 2014). Le but de notre contribution est, à l’inverse, de partir de l’économie informelle pour l’analyser non plus comme une conséquence de la faiblesse du changement structurel, mais comme une potentielle cause (en termes de contraintes et/ou d’opportunités). Implicitement, nous admettons l’hypothèse qu’une industrialisation rapide du continent est peu probable et que, dès lors, il faut compter avec les réalités existantes et la prépondérance de l’informel urbain. L’économie informelle est une réalité qui soulève de nombreux défis quant aux rêves d’émergence du continent africain.

Après être revenus sur la notion d’économie informelle et avoir précisé ce qu’elle recouvre dans notre analyse (1), nous aborderons deux défis majeurs que cette économie pose quant aux perspectives d’émergence du continent africain. D’une part, celui de la modernisation des unités de production informelles (2), d’autre part, celui de leur formalisation (3). Nous terminerons notre propos par quelques remarques conclusives.

II – L’économie informelle en Afrique ? L’informel dans les mots et dans les faits

Définir le secteur informel reste, encore aujourd’hui, un exercice difficile qui suscite de nombreuses discussions. La précarité et l’hétérogénéité de cet ensemble d’acteurs et d’unités de production rendent son étude aussi riche que complexe. Pourtant, identifier et comprendre les blocages que présente ce secteur est d’une importance majeure pour la promotion du développement et l’émergence du continent. Nous essaierons ici de rappeler brièvement la réalité multiforme qui se cache derrière cette notion d’économie ou de secteur informel, en essayant de décrire ce qu’est l’informel, tant dans le discours (définitions) que dans les faits (principales spécificités).

La notion de « secteur informel » est proposée pour la première fois par l’anthropologue Keith Hart (1973), dans son étude portant sur les activités génératrices de revenus des ménages pauvres, à Accra (Ghana). Depuis, l’étude de ce phénomène s’est largement popularisée et de nombreux termes et définitions ont vu le jour. Sur le plan terminologique, on peut citer, par exemple, « économie informelle », « souterraine », « parallèle », « invisible », « illégale », etc. (Lautier 2004). De longs et anciens débats traversent ainsi la communauté scientifique. Pour autant, on peut considérer qu’il existe aujourd’hui un certain consensus sur l’économie informelle comme ensemble des activités génératrices de revenus exercées, plus ou moins (avec des degrés divers), en dehors des règles institutionnelles ou du cadre des règlementations de l’État (législation pénale, sociale ou fiscale, comptabilité nationale) (Portès et Castell 1989 ; de Soto 1986 ; Feige 1990). En 1993, lors de la 15e Conférence internationale des statisticiens du travail (CIST), le Bureau international du travail (BIT) adopte quant à lui une nouvelle définition, plus précise et illustrative :

« Un ensemble d’unité produisant des biens ou des services en vue principalement de créer des emplois et des revenus pour les personnes concernées. Ces unités, ayant un faible niveau d’organisation, opèrent à petite échelle et de manière spécifique, avec peu ou pas de division entre le travail et le capital en tant que facteurs de production. Les relations d’emploi, lorsqu’elles existent, sont surtout fondées sur l’emploi occasionnel, les liens de parenté ou les relations personnelles et sociales plutôt que sur des accords contractuels comportant des garanties en bonne et due forme ».

OIT 2013 : 16

De nombreuses études empiriques, notamment pour des raisons d’harmonisation et de comparaison, essaient aujourd’hui de suivre les recommandations internationales. Les activités informelles sont alors identifiées en fonction de critères relatifs à leur taille (microentreprises, moins de cinq employés), à leur enregistrement auprès d’un registre officiel, à la tenue d’une comptabilité.

D’un point de vue opérationnel, le secteur informel est donc une composante du secteur institutionnel des ménages dans le système de comptabilité nationale des Nations Unies, où il est assimilé aux entreprises individuelles[2]. Néanmoins, il est courant d’isoler les entreprises non agricoles pour se focaliser sur le secteur informel plutôt urbain, dont les dynamiques diffèrent de celles de l’agriculture familiale (qui est, par définition comptable, une composante du secteur informel) (cf. figure 1 et tableau A.1.). Les études rassemblées dans Cling et al. (2012) considèrent ainsi le secteur informel comme « l’ensemble des entreprises individuelles non agricoles et non enregistrées, qui produisent des biens et services pour le marché » (p. 7). Par ailleurs, si ce secteur est défini en fonction des caractéristiques des unités de production, il doit, à ce titre, être distingué de l’emploi informel, qui correspond aux travailleurs sans contrat écrit ni assurés d’une protection sociale dans les firmes formelles et informelles. Enfin, une distinction importante doit être établie entre économie informelle et économie illégale. Ce détail essentiel fut mis en avant par le représentant du Kenya lors de la Conférence du CIST en 1987, lorsqu’il critiqua le terme moonlightning, qui sous-entendait que les activités étaient réalisées dans l’ombre (Charmes 2002). Or, elles ont lieu en plein jour, contrairement à l’économie criminelle. Il faut tenir compte de la nature du produit final qui, dans le secteur en question, est parfaitement licite et ne doit s’assimiler, en aucun cas, au marché noir de drogues et d’armes.

Si l’utilisation récurrente du terme « secteur informel » suggère une certaine homogénéité de cet ensemble, il est en réalité extrêmement hétéroclite et multiforme. On ne peut nier des traits de ressemblance et quelques faits stylisés tels que les soulignent les définitions. Dans ce secteur décrit comme « microcapitaliste » (Morice 1982), les travailleurs ont, en effet, le plus souvent un faible niveau de qualification, de mauvaises conditions de travail et des revenus insuffisants pour répondre à leurs besoins essentiels. Tous les secteurs d’activités y sont représentés, mais les différentes études font état d’une prédominance du secteur tertiaire (commerce et services). Le lieu d’exercice, la taille et le niveau d’organisation sont beaucoup plus hétérogènes au sein d’une commune, mais également entre les différentes localités, et d’autant plus d’un pays à l’autre.

Les origines et les causes de l’informalité peuvent, elles aussi, varier. La littérature développée depuis plus de 30 ans sur l’informel a conduit à un constat relativement partagé sur la coexistence, au sein de ce « secteur », d’activités de subsistance conduites par nécessité (survie dans un contexte de pauvreté, exclusion du formel) et de véritables entrepreneurs saisissant les opportunités offertes par l’informalité (choix volontaire, exit) (Backiny-Yetna 2009). Du côté du segment inférieur, majoritaire, se concentrent une part importante d’autoentrepreneurs, des travailleurs plutôt jeunes et peu qualifiés. Ce segment est davantage un refuge en l’absence d’emploi dans le secteur formel : les plus pauvres créent leurs propres entreprises plus par défaut que par choix. Du côté du segment supérieur, minoritaire en nombre, se trouvent notamment les petits patrons de micro et de petites entreprises, dont les revenus sont souvent supérieurs au salaire minimum en vigueur, voire au salaire moyen dans le secteur formel (Charmes 2009). Ils ont des caractéristiques sociodémographiques inverses de celles du précédent segment. Ce « gros informel », tel que le qualifient Benjamin et Mbaye (2012) dans leur étude du secteur informel en Afrique de l’Ouest, se retrouve notamment dans l’import-export, le commerce de gros et de détail, le transport et la construction. Si, sur le plan des indicateurs de performance, ces entreprises ne diffèrent guère de leurs homologues du secteur formel, sur le plan des méthodes de gestion et de leur organisation, elles se rapprochent plus de celles du « petit informel ». Cette vision dualiste masque très probablement une multisegmentation bien plus complexe (Fields 2005). Des travaux structuralistes, qui voient l’informalité comme une réponse à une situation de crise, soulignent l’existence d’« entrepreneurs exploités et dépendants », insérés dans les réseaux de sous-traitances des entreprises formelles (Portès et al. 1989). Dans un autre registre, Grimm et al. (2012) identifient dans le secteur informel urbain ouest-africain un segment intermédiaire qui parvient à atteindre de hauts niveaux de productivité avec peu ou pas de capital (« constrained gazelles »). On constate donc un continuum de situations avec des motivations complexes, mêlant nécessités et opportunités. Finalement, la structure de l’informel dépend beaucoup des barrières à l’entrée et à la mobilité au sein de l’informel et vers le secteur formel. Ces barrières peuvent être financières (accès au capital et capacités d’accumulation) ou sociales (influence des réseaux sociaux et des communautés).

Certes, l’intensité capitalistique des activités informelles est relativement faible, mais un apport initial est néanmoins nécessaire, qu’il soit fixe (garages, outils) ou mobile (ocks). Or, l’accès au capital n’est pas assuré, par manque de garanties et de légalité. L’octroi de crédit conventionnel est très rare (y compris de la part des institutions de microfinancement) (Sacerdoti 2005). Le financement provient le plus souvent d’un apport personnel venant d’une activité antérieure. Il peut aussi s’agir de prêts ou de dons amicaux ou familiaux qui s’accompagnent souvent de retour en service ou en nature. Il existe aussi des sources de prêts informels (banquiers ambulants…) qui proposent souvent des taux d’intérêt difficilement soutenables. Ainsi, les entrepreneurs informels ont une faible capacité d’investissement, ce qui limite d’autant les gains de productivité. Et lorsqu’ils parviennent à accumuler du capital, ils sont soumis à une logique souvent peu productive et induite par des pressions sociales. Les investissements sont souvent d’ordre extensif plutôt qu’intensif (Fauré et Labazée 2000). Tel que le décrivait, il y a déjà longtemps, A. Morice (1982 : 514), « toute stratégie d’accumulation de type capitaliste développerait dans son sillage une dissolution des liens lignagers qui seuls permettent actuellement à la masse de la population [sénégalaise] de survivre ».

Enfin, les activités informelles, si elles se situent en dehors des frontières des institutions formelles, peuvent en revanche s’inscrire et s’appuyer sur certaines institutions informelles (normes, valeurs, croyances partagées au sein de communautés et de réseaux, par exemple) qui leur confèrent une légitimité et permettent aux entrepreneurs de saisir et d’exploiter certaines opportunités. L’appartenance communautaire peut ainsi être indispensable pour accéder à certaines activités informelles en Afrique, à travers le rôle des castes (castes de forgerons) (Morice 1982). Toutefois, le poids de ces communautés peut aussi devenir une contrainte au développement des microentreprises en raison des obligations de redistribution des revenus (au sein des collectifs familiaux, par exemple). Dans certains contextes, et sous les effets conjoins de l’urbanisation et de la pression économique, cela peut conduire au développement de réseaux de plus en plus personnalisés, fondés sur des bases autres que l’appartenance communautaire (Meagher 2010). Ces réseaux de relations interpersonnelles permettent alors l’accès à diverses ressources (information, conseils, soutien financier, recrutement, etc.) essentielles dans la mise en oeuvre courante des activités entrepreneuriales. Ils assurent également un rôle de barrière à l’entrée (à travers l’accès à un réseau de clientèle, par exemple). Ces réseaux peuvent également imposer une pression redistributive, une « solidarité forcée », qui peut nuire au développement des activités économiques) (Grimm et al. 2013 ; Nordman et Doumer 2015). La réussite entrepreneuriale dans l’informel dépend alors, pour beaucoup, de la configuration des réseaux au sein desquels les entrepreneurs informels sont insérés (diversité des membres, professionnalisation des réseaux, accès à des positions sociales stratégiques, etc.) et de la capacité des entrepreneurs à développer les relations qui composent ces réseaux (Berrou et Combarnous 2011 ; Berrou et Gondard-Delcroix 2012).

La multiplicité des définitions et l’extrême hétérogénéité du « secteur » sèment la confusion et représentent un obstacle important à sa prise en compte par les politiques économiques (Cling et al. 2012). La conception de l’informel et la façon d’envisager ce phénomène ont changé au cours des décennies. Pendant les années 1980 et 1990, le courant dominant considère l’économie informelle urbaine comme le lieu du développement de la concurrence pure et parfaite qui s’exprime à la marge des entraves créées par l’État (De Soto, 1986). Cependant, suivant la logique des politiques macroéconomiques d’ajustement structurel, sous la pression des institutions financières internationales (IFI), les politiques de « laissez-faire » font preuve d’inefficacité. La taille du secteur informel augmente en période de crise et ne diminue pas en temps de prospérité (Aryeetey 2011). Cette prédominance, de par les caractéristiques mêmes de l’informel, provoque des blocages structurels d’importance qui entravent les perspectives d’émergence ou de changement structurel sur le continent. Dans les années 2000, en considérant les échecs des politiques antérieures et en tenant compte de la précarité et de l’instabilité du secteur informel, des mesures sont prises pour essayer de changer la donne. Un débat fondamental porte alors sur le fait de savoir si l’État doit chercher à formaliser l’informel ou si, au contraire, il doit d’abord chercher à aider et soutenir les activités concernées à augmenter leurs revenus et à générer des emplois, tout en restant informelles. Nous allons le voir, ces deux aspects du débat sont intimement liés.

III – Le défi de la modernisation : combler le différentiel de productivité des unités de production informelles

Soutenir les unités de production informelles suppose de relever un premier défi, celui de leur modernisation afin de les rendre plus productives. En effet, par-delà l’hétérogénéité du secteur, un constat domine, celui de la faible productivité de ces activités. Les causes sont multiples et appellent des solutions politiques à différents niveaux.

De nombreuses études ont montré que les différentiels de productivité entre les entreprises du formel et de l’informel, en Afrique comme ailleurs dans le monde, sont considérables. Reprenant les données issues d’enquêtes régulières de la Banque mondiale dans plusieurs pays en développement (World Bank Enterprise Surveys), dont plusieurs en Afrique, La Porta et Shleifer (2014) montrent que les entreprises informelles sont beaucoup moins productives que leurs homologues formelles[3]. Dans la moitié des pays considérés, la productivité des firmes informelles représente au mieux 15 % de celle des firmes formelles (figure 4). Le ratio de la valeur ajoutée des firmes informelles rapportée à celle des firmes formelles va de seulement 1 % (République démocratique du Congo) à 70 % (Cap-Vert).

Figure 4

Ratio de la valeur ajoutée des firmes informelles rapportées à la valeur ajoutée des firmes formelles

Note : Dans les étiquettes sur la gauche, les années sont données pour les pays qui ont été l’objet d’enquêtes deux fois, et omis pour les pays qui l’ont été une fois.

Ces résultats restent d’ailleurs robustes une fois corrigés par la taille des entreprises, ce qui confirme que la faiblesse de la productivité dans l’informel n’est pas qu’une question de taille des activités. Dans une étude sur la productivité des firmes au Kenya, Safavian (2015) montre que celle des entreprises informelles représente, en moyenne, seulement 11 % de celle des micros et petites entreprises formelles. De même, il souligne que les salaires des entreprises informelles représentent environ la moitié de ceux des micros et petites entreprises formelles, et un tiers, ceux des grandes entreprises. Roubaud et Torelli (2013) ont également montré que le niveau de salaire dans le secteur formel est deux fois supérieur à celui de l’informel au Cameroun et en République démocratique du Congo, trois fois au Sénégal, et 3,6 fois en Côte d’Ivoire. Dans leur étude sur les entreprises informelles en Afrique de l’Ouest francophone, Benjamin et Mbaye (2012) confirment que les entreprises informelles ont une productivité plus faible que les entreprises formelles. En intégrant une segmentation de l’informel entre « gros informel » (segment supérieur) et le reste de l’informel, ou « petit informel », (segment inférieur) (cf. supra), ils montrent également que l’écart de productivité entre le formel et l’informel est relativement plus réduit du côté du gros informel que du côté du petit informel. Par exemple, au Bénin (Cotonou), parmi les entreprises qui réalisent un niveau de productivité du travail supérieur à 30 millions de francs CFA, 83 % sont du secteur formel, 17 %, du gros informel, et 0 % du reste de l’informel (Benjamin et Mbaye, 2012). Inversement, parmi les entreprises réalisant les plus faibles niveaux de productivité du travail (moins de 5 millions de CFA), 77 % sont du petit informel, et 18 %, du formel.

Les facteurs explicatifs de cette faiblesse de la productivité sont divers (Grimm et al. 2011). On peut distinguer les facteurs internes aux unités de production informelles des facteurs externes à ces entreprises (Steel et Snodgrass 2008).

L’informel est, en effet, sujet à des faiblesses internes propres, telles que le faible niveau de connaissance de leur propre comptabilité par les acteurs, des problèmes de qualification des dirigeants et de leur personnel, problèmes qui éloignent ces entreprises des techniques managériales modernes, des problèmes de suivi et de contrôle du processus de production, des choix d’allocation des ressources (notamment financières), souvent sous-optimaux. Sur ce dernier point, l’environnement extérieur peut jouer un rôle prépondérant, notamment lorsque les ressources financières sont issues du cercle familial et que l’entrepreneur est soumis à des pressions sociales de redistribution (Grimm et al. 2013). La logique de gestion de l’activité peut alors répondre plus à des stratégies de positionnement pour le contrôle ou la redistribution de rentes qu’à des logiques économiques.

Les facteurs externes aux unités de production informelles renvoient, pour une part, à un environnement des affaires extrêmement défavorable. Il est marqué par une faiblesse de la demande du marché pour les biens produits par la firme, des marchés extrêmement segmentés et cloisonnés avec peu d’interrelations entre les entreprises, des infrastructures de mauvaise qualité… Par ailleurs, les unités de production informelles souffrent d’un manque d’accès à de nombreux services utiles à leurs activités économiques : accès à la formation, au financement (crédit, assurances…), à l’information (sur les marchés, les prix…). Elles font face à un environnement institutionnel souvent défaillant et peu efficient (règlementations inadaptées, corruption…). À partir des données de la Banque mondiale sur les entreprises informelles et les microentreprises formelles au Kenya, Safavian (2015) montre que l’accès au financement est, pour 60 % d’entre elles, la principale contrainte. Viennent ensuite, dans des proportions équivalentes (10 %), les problèmes d’accès à l’énergie, au foncier et enfin, les problèmes de gouvernance et de corruption.

L’enjeu politique pour soutenir ces activités et leur permettre de se moderniser est alors double. D’une part, il s’agit d’identifier les activités qui sont susceptibles de se moderniser. Or, comme nous l’avons vu précédemment, une représentation souvent duale du secteur informel oppose un segment supérieur d’activités, largement susceptible d’opérer dans les mêmes conditions que les PME du secteur formel, à un segment inférieur, qui semblerait plus relever d’une logique de survie, donc d’une politique de lutte contre la pauvreté plus que d’une politique industrielle ou commerciale. Toutefois, des travaux récents, conduits notamment en Afrique de l’Ouest, identifient un segment intermédiaire d’unités de production informelles qui opèrent avec peu ou pas de capital, mais ont un haut niveau de productivité. Ces contrained gazelles témoignent de compétences entrepreneuriales (prise de risques, anticipation, gestion du personnel, etc.) similaires au top performers (Grimm et al. 2012). Elles seraient donc aussi à soutenir pour leur permettre d’enclencher une dynamique d’accumulation. La question du ciblage des activités à soutenir est donc centrale. D’autre part, la question des leviers d’action pertinents et prioritaires se pose. Et, au regard de la diversité des facteurs de blocage vus plus haut, plusieurs leviers d’action sont possibles.

Concernant l’accès aux inputs, aux facteurs de production (capital, travail), les enjeux sont au moins de deux ordres. L’accès au crédit et notamment l’efficacité des programmes de microcrédit, qu’ils soient portés par le secteur privé, public ou associatif (Sacerdoti 2005). Ces programmes peinent parfois à cibler les acteurs informels. L’émergence de nouveaux acteurs, de fonds de capital-investissement et de social business est aussi de nature à offrir de nouvelles solutions. L’accès à la formation (capital humain), et notamment à la formation professionnelle est ici centrale. Les résultats de La Porta et Shleifer (2014) mettent par ailleurs en évidence l’importance de la formation pour les entrepreneurs, les dirigeants de ces petites entreprises, avant la formation des employés.

Du côté de la demande, faciliter l’écoulement des marchandises du secteur informel suppose de développer des systèmes de commercialisation adaptés afin de favoriser une meilleure insertion de ces activités économiques dans les marchés de biens et services. L’accès aux marchés publics peut également être un moyen de renforcer et de stabiliser la demande pour certains secteurs d’activités (mais cela ne peut être pensé sans contreparties, notamment en termes de fiscalité, cf. infra). Bien sûr, la question de la demande dépend aussi de politiques qui dépassent largement le cadre de l’informel, et relèvent de politiques macroéconomiques plus globales favorisant la croissance dans le pays, la redistribution des revenus pour soutenir la consommation, la protection des petits entrepreneurs contre la concurrence internationale, l’amélioration des infrastructures… (Jütting et Laiglesia 2009).

L’accès à l’information est également un enjeu central. Souvent, les choix des opérateurs informels sont des choix par défaut, par manque de connaissance des dispositifs institutionnels existants. Dans ce contexte, des réformes d’ordres administrative et institutionnelle sont sûrement nécessaires afin de simplifier l’accès à l’information pour les opérateurs de l’informel (De Soto 1986). Le secteur associatif et les ONG peuvent, ici aussi, jouer un rôle d’intermédiaire entre les microentreprises et l’État et faciliter la diffusion de l’information. Dans cette perspective, les stratégies jouant sur les effets d’agglomérations (clusters industriels…) peuvent avoir leur pertinence en permettant des gains d’efficience collective (McCormick 1999). Les regroupements d’activités développent et renforcent les liens entre entreprises, facilitent la diffusion et le partage (spillover effects) de l’information, des compétences, des technologies et techniques de production…

Enfin, pour plusieurs des leviers évoqués ici, le développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication est à considérer ; il est de nature à offrir des solutions innovantes et adaptées aux unités de production informelles (en termes d’accès à l’information, de gestion de leurs activités…) (Berrou et al. 2017 ; Aker et Mbiti 2010 ; Donner et Escobari 2010).

IV – Le défi de la formalisation : fiscalité et accès aux droits dans l’informel

Évidemment, les politiques de soutien en faveur des unités de production informelles ne peuvent être pensées sans contreparties. En effet, elles risquent de créer des distorsions de concurrence préjudiciables aux entreprises formelles qui, respectant les règlementations, voient souvent dans l’informel une concurrence déloyale (Farrell 2004). Selon les enquêtes menées par la Banque mondiale auprès des entreprises, les pratiques du secteur informel sont le troisième obstacle le plus fréquemment cité par les entreprises formelles en Afrique subsaharienne (devant le taux d’imposition et la corruption). On comprend bien, dès lors, que toute politique de soutien aux entreprises informelles ne peut se faire sans, dans le même temps, penser la « formalisation » de ces dernières. Aujourd’hui, on retrouve de nombreux programmes d’augmentation des coûts de l’illégalité (répression et pénalisation pour le non-respect des règles) et/ou de diminution des coûts de la légalité (réduction des coûts d’enregistrement et adaptation des impôts aux activités informelles), et des campagnes de formalisation (De Mel et al. 2014). Les enjeux soulevés par ces programmes touchent la question de la fiscalité, mais aussi celle du respect d’un certain nombre de normes et de règlementations.

La non-participation de l’économie informelle aux recettes fiscales réduit la capacité des autorités publiques à intervenir efficacement. Et les conséquences sont non seulement financières, mais peuvent également être sociales ou économiques, et se décliner en termes de gouvernance. Il est alors nécessaire et légitime que cette économie coopère avec les firmes formelles et les autorités publiques.

Les gouvernements des pays marqués par un secteur informel important ne parviennent pas à accumuler les ressources, à mettre en place les réformes essentielles et à financer les infrastructures primordiales pour un développement autonome (Woodruff 2013). Ces pays doivent donc chercher de nouvelles sources de financement ou, du moins, mieux exploiter leurs ressources afin de retrouver leur souveraineté et répondre à leurs besoins spécifiques. Et pour s’extraire de cet équilibre sous-optimal, l’augmentation des ressources nationales représente un choix pertinent. Pour y parvenir, l’État a à sa disposition plusieurs outils. Sachant que les secteurs connaissant les plus forts taux de croissance sont dominés par l’informel (commerce de gros et de détail, transport, restauration, menuiserie, construction et immobilier, etc.), il est difficile d’entreprendre un processus de développement sans considérer ce dernier. L’évasion fiscale pratiquée dans le secteur informel est à l’origine de distorsions dans le marché. Bien que le secteur informel participe aux recettes fiscales par l’achat d’inputs dans le secteur formel et dans l’ensemble du circuit de commercialisation, son apport demeure marginal. Le secteur enregistré (ou formel) doit, à lui seul, assumer l’ensemble des impôts. Un fardeau qui nuit à sa compétitivité. Il est estimé que les grandes entreprises de l’Afrique de l’Ouest assument 95 % des recouvrements fiscaux, alors que le secteur informel, même s’il participe à près de 50 % du PIB, ne contribue qu’à 3 % des recettes fiscales (Benjamin et Mbaye 2012). En ne prélevant que de 10 % à 15 % du PIB, les pays d’Afrique subsaharienne sont incapables de développer les infrastructures essentielles pour soutenir l’économie, engendrer des gains de productivité, rendre plus accessibles les systèmes d’éducation et de santé, et améliorer le climat des affaires. En effet, le ratio est très faible par rapport aux 40 % à 50 % du PIB prélevés dans les pays développés. Or, depuis la publication des travaux de Kaldor (1963), une documentation abondante s’appuie sur le besoin de modifier la structure fiscale pour financer les fonctions productives et redistributives de l’État.

L’objectif de fiscaliser l’informel semble évident, mais de nombreux défis pratiques subsistent. La question a été traitée de nombreuses fois, mais proposer une fiscalité adaptée, en respectant les principes d’équité et d’efficacité, n’est pas chose aisée (Gautier et al. 2001). Premièrement, il est très risqué d’exiger le paiement d’une taxe par une population dont le niveau de vie est très précaire, comme c’est le cas pour les acteurs de la tranche inférieure de l’informel. Une taxation trop importante risque de plonger cette population dans des situations encore plus désastreuses. Deuxièmement, les sommes recueillies risquent d’être faibles par rapport à un coût administratif conséquent. L’organisation de la collecte de taxes d’activités informelles et la mobilisation d’agents administratifs peuvent être des tâches très fastidieuses et peu efficaces. Enfin, il est difficile d’appliquer une taxe précise et totalement adaptée aux différentes catégories d’activités informelles alors que ces dernières ne sont pas documentées. Le manque de facturation et de comptabilité oblige souvent les agents administratifs à réaliser des estimations arbitraires, avec des effets contreproductifs (Maldonado 2000).

Les initiatives visant à éviter ces conséquences régressives peuvent se présenter sous différentes formes, mais devraient reposer sur deux principes : une identification précise des segments de l’informel, et une simplification de la législation fiscale (FMI 2017). Si la question du ciblage demeure un défi de taille, de nombreux pays en voie de développement ont mis en place des régimes fiscaux plus adaptés aux activités informelles. Nous retrouvons souvent un impôt forfaitaire simplifié regroupant un ensemble d’autres taxes, en fonction de la capacité à accueillir des clients ou des véhicules, par exemple. Le Ghana est le premier à proposer ce type de presumptive tax, et il semble que de nombreux pays[4] aient compris qu’une fiscalité calquée sur celles des entreprises formelles serait insoutenable pour les unités de production informelles. Les réformes s’adressant aux activités informelles ont opté pour une simplification des régimes et montrent des atouts majeurs : elles sont plus ajustées aux firmes informelles et se caractérisent par une relative faisabilité. Pourtant, ces régimes présentent des incohérences. La progressivité des prélèvements n’est pas toujours assurée (pour des raisons de corruption des agents fiscaux ou d’asymétrie d’information sur les performances), ce qui met en difficulté les firmes les plus précaires et représente un manque à gagner pour les activités sous-taxées. Ensuite, le calcul du taux de taxation face au souci d’efficacité est délicat : les faibles performances limitent grandement la marge de manoeuvre. Finalement, la plupart des initiatives proposées ne respectent pas les principes d’équité et d’efficacité, et mettent en péril les effets prometteurs d’une fiscalité « adéquate » (Backiny-Yetna 2009 ; Torgler et Schneider 2009).

L’idée de taxer le secteur informel pourrait donc être contestée, sachant que l’exercice pourrait être déficitaire et qu’il pourrait y avoir bien plus à gagner dans d’autres domaines (par exemple, dans la lutte contre l’évasion fiscale des grandes multinationales). Mais les enjeux ne sont pas simplement financiers et budgétaires. Une large documentation prône ce type de réforme pour stimuler une meilleure gouvernance et développer un certain « civisme fiscal » indispensable à la construction de la citoyenneté et de l’État. Les travaux empiriques de Torgler (2003a 2003b) et de Torgler et Schneider (2009) démontrent que plus l’informel est présent dans une économie, moins la motivation à coopérer avec les autorités est importante. Pour encourager l’acceptation de la taxe, l’État doit donc se montrer plus réactif et responsable (Bates et Lien 1985 ; Levi 1988). Dans le même ordre d’idée, Combes et Ouédraogo (2016) confirment, dans une étude empirique de 55 PED réalisée entre 1995 et 2010, qu’une croissance inclusive accroît la mobilisation des revenus fiscaux, notamment en matière de sécurité sociale et de nombre de lits d’hôpitaux. En retour, les contribuables se montreront plus coopératifs et exigeants quant aux décisions gouvernementales (Bird et Vaillancourt 2008), ce qui peut inciter la création d’associations politiques et économiques représentant les activités informelles (Joshi et Ayee 2008), leur donnant ainsi plus de visibilité. En dehors des arguments financiers, les mécanismes indirects de la taxation sont capables de créer un environnement propice au développement économique et à l’intégration sociale.

L’autre aspect de la formalisation des activités informelles renvoie au respect d’un certain nombre de normes et de règlementations. Ce secteur présente, en effet, un système alternatif pour l’obtention d’un revenu, mais sans régulation ni protection de la part d’une entité supérieure veillant directement à améliorer les conditions de travail, qui sont souvent très précaires (ILO 2014). Les acteurs de l’informel sont en dehors de la fiscalité, et ne peuvent, de fait, ni profiter des prestations sociales ni prétendre aux droits du travail. Or, les relations professionnelles qui s’y exercent sont souvent déséquilibrées : abus de pouvoir, discrimination, excès de temps de travail, absence de représentation syndicale, faible sécurité de l’emploi, etc. Pourtant, le lien étroit entre qualité de l’emploi et productivité du travail n’est plus à démontrer (Golden 2012). Par ailleurs, les risques que génère cette situation en termes d’incertitude contractuelle et d’instabilité des revenus limitent fortement l’accès au crédit, moteur de croissance et de développement. L’enjeu de la formalisation vise principalement une généralisation de l’accès aux aspects fondamentaux des droits du travail ; la protection sociale, l’assurance santé, des cotisations pour la retraite, et le respect des heures de travail permettraient d’assurer une meilleure qualité de l’emploi.

De façon générale, en cherchant à promouvoir le travail décent, les différentes expériences de campagnes de formalisation démontrent que les activités s’en sortent mieux avec un statut d’activité formelle et qu’elles adoptent des comportements propices au développement : meilleures performances, des relations d’emploi de long terme et plus d’intensité capitalistique (Fajnzylber et al. 2011 ; De Mel et al. 2014). Pour autant, des tentatives de normalisation inconsidérées des activités informelles risquent d’être, au mieux, inopérantes, au pire, asphyxiantes pour les plus fragiles. En effet, bien que les avantages légaux existent officiellement, ils ne sont pas toujours accessibles, soit par manque d’information, soit parce qu’ils sont inappropriés ou parce les conditions d’éligibilité sont trop sélectives. Ainsi, « tant que ces entreprises n’auront pas au préalable bénéficié d’une politique de promotion leur offrant de nouvelles perspectives, il semble irréaliste de vouloir leur appliquer une législation à la fois contraignante, onéreuse et, à maints égards, inadaptée à leur mode de fonctionnement » (Maldonado 2000 : 35). Le Bureau international du travail (BIT) constate qu’aujourd’hui, il existe un certain progrès en la matière. Des pays proposent un accompagnement vers la formalisation via des réductions d’impôts et un allègement du fardeau administratif du point de vue bureaucratique et financier (ILO 2014). Finalement, pour stimuler un processus de formalisation à grande échelle, les gouvernements doivent en faire « la clé de l’accès à des services publics performants, avec des règles lisibles et effectivement appliquées », comme l’exprime Pierre Jacquet, président du Global Development Network (Jacquet 2013).

Conclusion

En Afrique subsaharienne, l’économie informelle représente entre 60 et 70 % de l’emploi non agricole. Les forts taux de croissance économique que connaît le continent n’ont, pour l’heure, eu que trop peu d’impact sur la création d’emplois de qualité. Les perspectives d’émergence du continent sont ainsi à discuter à l’aulne de cette réalité. L’économie informelle soulève des défis de taille aux ambitions d’émergence du continent.

L’économie informelle est étudiée depuis des décennies et les nombreuses études qui lui sont consacrées partagent le constat sur la forte hétérogénéité des profils d’entrepreneurs et des dynamiques de leurs activités. Néanmoins, un fort dualisme semble rester prégnant. Alors qu’une grande majorité de ces entrepreneurs peinent à obtenir un revenu suffisant et des conditions de travail décentes, d’autres opèrent à des niveaux de performance proches, voire supérieurs à ceux de leurs homologues du secteur formel. La dynamique de ces activités dépend fortement des barrières à l’entrée et à la mobilité dans le secteur informel. Ces dernières sont d’ordre financier, mais la mobilisation des ressources dépend aussi de la capacité des acteurs à gérer les contraintes et/ou à tirer profit des réseaux et des communautés dans lesquels ils s’insèrent. Trop souvent présenté comme une évidence, l’exit fiscal (échapper aux impôts) n’est pas le seul argument de ceux qui décident de ne pas formaliser leur activité. L’ensemble des cadres politiques et socio-économiques fait partie intégrante des dissuasions à intégrer le secteur formel. Une connaissance précise de ces activités, de leurs dynamiques et des contraintes auxquelles elles font face est nécessaire pour assurer une intervention efficace.

Le problème récurrent de la faible productivité des unités de production informelles trouve son origine tant à l’interne qu’à l’externe de ces firmes, et est spécifique à chaque différent segment de l’informel. Il est dès lors indispensable de cibler les politiques publiques en fonction de ces segments (intermédiaire et supérieur, notamment) afin de lever les blocages existants tant du côté de l’offre que du côté de la demande et de l’environnement institutionnel.

La question de la formalisation s’adresse davantage aux unités de production susceptibles de supporter une pression fiscale. Toutes ces activités sont privées des droits offerts par la formalité. En raison d’un manque de légitimité et par manque de moyens financiers, les gouvernements locaux ont beaucoup de difficultés à promouvoir le développement de ces activités. Un manque de soutien qui limite grandement les opportunités des entreprises informelles et renforce le différentiel de productivité avec les entreprises formelles. Sous ce prisme, le rôle de la fiscalité est de créer un lien direct et visible favorisant la coopération entre les autorités et les contribuables. Sous condition d’être un impôt adapté, les activités peuvent survivre et accéder à de nouveaux droits. En entrant dans ce cadre légal, elles parviendraient à s’acquitter de l’« épée de Damoclès » des gouvernements (Kamete 2013), une première étape pour lutter contre cet environnement coercitif si présent dans ces milieux.

En fin de compte, répondre aux deux défis de la promotion et de la formalisation de l’économie informelle permet le renforcement du lien entre l’État et les populations, et s’accompagne de retombées en termes de croissance, de revenu, d’équité et de gouvernance capables d’engendrer un développement inclusif.

Parties annexes

Remerciements

Les auteurs tiennent à remercier Yousra Abourabi et Julien Durand de Sanctis pour les avoir incités et encouragés à développer cette réflexion et ce papier à l’occasion d’une invitation à la conférence sur « La sécurité africaine à l’heure de l’émergence : nouveaux enjeux pour les Relations Internationales » à l’Université Internationale de Rabat, les 29-30 septembre 2015. Ils les remercient également pour leur accompagnement dans le processus de publication de cet article.

Notes biographiques

Jean-Philippe Berrou est chercheur au LAM – CNRS 5115, Sciences Po Bordeaux.

Thomas Eekhout, chercheur au GREThA CRNS 5113, Université de Bordeaux.

Notes

-

[1]

Si l’industrie manufacturière a traditionnellement été la première source d’innovation et de développement technologique dans les économies modernes, elle génère également de forts effets de diffusion (ce que les économistes appellent des externalités positives). Les liaisons en amont et en aval avec les autres secteurs sont particulièrement importantes, facilitant la diffusion des progrès de productivité à l’ensemble de l’économie.

-

[2]

Les entreprises du secteur informel sont alors définies comme des entreprises privées, appartenant à des individus ou des ménages qui ne sont pas constituées en personne morale distincte de leur propriétaire (à la différence des sociétés) et pour lesquelles aucune comptabilité complète n’est disponible.

-

[3]

La productivité étant mesurée par valeur ajoutée (chiffre d’affaires moins les consommations intermédiaires) par employé.

-

[4]

En Afrique subsaharienne, le Rwanda taxe les activités informelles en fonction de leur capacité à accueillir des clients (nombre de chaises dans le restaurant) ; en Éthiopie, la taxe est fonction de la possession d’un moyen de transport (Tauber et Tabesse, 1996).

Bibliographie

- African Economic Outlook, 2013, Special Thematic Edition : Structural Transformation and Natural Resources, African Development Bank, Organisation for Economic Co-operation and Development, United Nations Development Programme, Economic Commission for Africa.

- Aker Jenny C. et Issac M. Mbiti, 2010, « Mobile Phones and Economic Development in Africa », Journal of Economic Perspectives, vol. 3, n° 24 : 207-232.

- Aryeetey Ernest, 2011, « The Informal Economy, Economic Growth and Poverty in Sub-Saharan Africa », document cadre, projet d’atelier « Understanding Links between Growth and Poverty Reduction in Africa », African Economic Research Consortium (AERC).

- Backiny-yetna Prosper, 2009, « Secteur informel, fiscalité et équité : l’exemple du Cameroun », African Statistical Journal : 315.

- Bates, Robert H. et Donald D. H. Lien, 1985 « A Note on Taxation, Development, and Representative Government », Politics & Society, vol. 1, n° 14 : 53-70.

- Banque mondiale, 2018, Africa Pulse, vol. 17, avril, Washington.

- Beegle Kathleen, Luc Christiansen, Andrew Dabalen et Isis Gaddis, 2016, Poverty in a Rising Africa, Washington, Banque mondiale.

- Benjamin Nancy et Ahmadou A. Mbaye, 2012, Les entreprises informelles de l’Afrique de l’Ouest francophone. Taille, productivité et institutions, AFD/Banque Mondiale.

- Berrou Jean-Philippe et François Combarnous, 2011, « Testing Lin’s social capital theory in an informal African urban economy », Journal of Development Studies, vol. 8, n° 47 : 1216-1240.

- Berrou Jean-Philippe, François Combarnous et Thomas Eekhout, 2017, « Les TIC : Une réponse au défi du développement des micro et petites entreprises informelles en Afrique sub-sahariennes ? ». Page consultée sur Internet (https://recherche.orange.com/wp-content/uploads/2017/02/2017_01_LAM_ORANGE_TICInformel_EtatDeLArt.pdf)

- Berrou Jean-Philippe et Claire Gondard-Delcroix, 2012, « Dynamique des réseaux sociaux et résilience socio-économique des micro-entrepreneurs informels en milieu urbain africain », Mondes en développement, n° 4 : 73-88.

- Bird Richard M. et François Vaillancourt, 2008, « Fiscal decentralization in developing countries », Cambridge, Cambridge University Press.

- Charmes Jacques, 2002, Les origines du concept de secteur informel et la récente définition de l’emploi informel, Washington DC, Banque mondiale.

- Charmes Jacques, 2009 « Concepts, mesures et tendances », L’emploi informel dans les pays en développement. Une normalité indépassable, Centre de développement de l’OCDE : 29-64.

- Cling Jean-Pierre, Stéphane Lagrée, Mireille Razafindrakoto et François Roubaud, 2012, L’économie informelle dans les pays en développement, Paris, éditions AFD.

- Combes Jean-Louis et Rasmané Ouedraogo, 2016, « How Does Inclusive Growth Boost Tax Revenue Mobilization? », Études et Documents, n° 5, CERDI.

- Commissionéconomiquepourl’Afrique, 2015, L’industrialisation par le commerce, rapport économique sur l’Afrique, Addis-Abeba, UN.

- De Mel Suresh, David McKenzie et Christopher Woodruff, 2014, « Business training and female enterprise start-up, growth, and dynamics : Experimental evidence from Sri Lanka », Journal of Development Economics, n° 106 : 199-210.

- De Soto Hernando, 1986, L’autre sentier. La révolution informelle, Paris, La découverte.

- Devarajan Shantayanan, 2013 « Africa’s statistical tragedy », Review of Income and Wealth, vol. 1, n° 59 : S9-S15.

- Donner Jonathan et Marcela X. Escobari, 2010, « A review of evidence on mobile use and small enterprises in developing countries », Journal of International Development, vol. 5, n° 22 : 641-658.

- Fajnzylber Pablo, William F. Maloney et Gabriel V. Montes-Rojas, 2011, « Does formality improve micro-firm performance ? Evidence from the Brazilian Simples program”, Journal of Development Economics, vol. 2, n° 94 : 262-276.

- Farrell Diana, 2004, « The Hidden Dangers of the Informal Economy », McKinsey Quarterly : 27–37.

- Faure Y. A. et P. Labazee, 2000, Petits patrons africains : entre l’assistance et le marché, Paris, éditions Karthala.

- Feige Edgar L., 1990, « Defining and estimating underground and informal economies : The new institutional economics approach », World development, vol. 7, n° 18 : 989-1002.

- Fields Gary S., 2005, « A Guide to Multisector Labor Market Models », Banque mondiale/Service de la protection sociale.

- Fond Monétaire International, 2017, Perspectives économiques régionales : Afrique subsaharienne. Faire redémarrer la croissance, Washington, Fonds monétaire international, avril.

- Gautier Jean-François, Faly Rakotomanana et François Roubaud, 2001, « L’impôt sur les facteurs de production est-il une solution pour fiscaliser les entreprises informelles ? », document de travail, Paris, DIAL.

- Golden Lonnie, 2012, « The Effects of Working Time on Productivity and Firm Performance, Research Synthesis Paper », International Labor Organization (ILO) Conditions of Work and Employment Series, n° 33.

- Grimm Michael, Flore Gubert, Ousman Koriko, Jann Lay et Christophe J. Nordman, 2013, « Kinship-ties and entrepreneurship in Western African », Journal of Small Business and Entrepreneurship, vol. 2, n° 26 : 125-150.

- Grimm Michael, Peter Knorringa et Jann Lay, 2012, « Informal Entrepreneurs in Western Africa : Constrained gazelles in the lower tier », World Development, vol. 7, n° 40 : 1352-68.

- Grimm Michael, Rolph Van Der Hoeven et Jann Lay, 2011, « Unlocking potential : Tackling economic, institutional and social constraints of informal entrepreneurship in Sub-Saharan Africa : Main findings and policy conclusions », Banque mondiale.

- Hart Keith, 1973, « Informal income opportunities and urban employment in Ghana », Journal of modern African studies, vol. 1, n° 1 : 61-89.

- Hattingh Damian, Acha Leke et Bill Russo, 2017 « Lions (still) on the move : Growth in Africa’s consumer sector ». McKinsey Global Institute. Page consultée sur Internet : www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Consumer%20Packaged%20Goods/Our%20Insights/Lions%20still%20on%20the%20move%20Growth%20in%20Africas%20consumer%20sector/Lions-still-on-the-move-Growth-in-Africas-consumer-sector.ashx

- Hugon Philippe, 2007, Géopolitique de l’Afrique, Paris, éditions Sedes.

- Jacquet Pierre, 2013 « Les limites du développement par l’économie informelle », Le Monde, 7 janvier.

- Jaffrelot Christophe (dir.), 2008, L’enjeu mondial. Les pays émergents, Paris, Presses de Sciences Po.

- Jerven Morten, 2013, Poor numbers : how we are misled by African development statistics and what to do about it, Ithaca, Cornell University Press.

- Joshi Ayee et J. R. A. Ayee, 2008, « Associational taxation : A pathway into the informal sector ? », Taxation and State-Building in Developing Countries : Capacity and Consent : 183–211.

- Jütting Johannes et Juan Ramon Laiglesia, 2009, « Employment, poverty reduction and development : What’s new », Is Informal Normal ? : 17-26.

- Kaldor Nicholas, 1963, « Taxation for economic development », The Journal of Modern African Studies, vol. 1, n° 1 : 7-23.

- Kamete Amin Y., 2013, « On handling urban informality in Southern Africa », Geografiska Annaler : Series B, Human Geography, vol. 95, no 1 : 17-31.

- La Porta Rafael et Andrei Shleifer, 2014, « Informality and Development », Journal of Economic Perspectives, vol. 3, n° 28 : 109-126.

- Lautier Bruno, 2004, L’économie informelle dans le tiers monde, Paris, La Découverte.

- Levi Margaret, 1998, « A state of trust », Trust and governance, n° 1 : 77-101.

- Maldonado Carlos, 2000, « Entre l’illusion de la normalisation et le laissez-faire : Vers la légalisation du secteur informel », Revue internationale du travail.

- McCormick Dorothy, 1999, « African enterprise clusters and industrialization : theory and reality », World development, vol. 9, n° 27 : 1531-1551.

- McMillan Margaret, Dani Rodrik et Iñigo Verduzco-Gallo, 2014, « Globalization, Structural Change, and Productivity Growth, with an Update on Africa », World Development, n° 63 : 11-32.

- Meagher Kate, 2010, Identity economics : social networks & the informal economy in Nigeria, Boydell & Brewer Ltd.

- Morice Alain, 1982, Les forgerons de Kaolack : travail non salarié et déploie ment d’une caste au Sénégal, thèse de 3e cycle, EHESS, Paris.

- Nordman Christophe J. et Laure Pasquier-Doumer, 2015, « Transitions in a West African labour market : The role of family networks », Journal of Behavioral and Experimental Economics, n° 54: 74-85.

- Organisation Internationaledu Travail, 2013, Mesurer l’informalité : manuel statistique sur le secteur informel et l’emploi informel, Genève.

- Organisation Internationaledu Travail, 2014, « Transitioning from the informal to the formal economy », ILC/103/V/1, Genève.

- Portes Alejandro, Manuel Castells et Laurence Benton, 1989, The informal economy. Studies in advanced and less developed countries, Baltimore, Johns Hopkins University Press.

- Portes Alejandro, Manuel Castells et Laurence A. Benton, 1989, « World underneath : The origins, dynamics, and effects of the informal economy », The informal economy : Studies in advanced and less developed countries, Baltimore.

- Rodrik Dani, 2014, « An African Growth Miracle ? », document de travail n° 20188.

- Roubaud François et Constance Torelli, 2013, « Employment, Unemployment and Working Conditions in Urban Labor Markets of Sub-Saharan Africa : Main Stylized Facts », Urban Labor Markets in Sub-Saharan Africa, juin : 37–80.

- Roxburgh Charles, Norbert Dörr, Acha Leke, Amine Tazi-Riffi, Arend Van Wamelen, Susan Lund, Mutsa Chironga, Tarik Alatovik, Charles Atkins, Nadia Terfous, et Till Zeino-Mahmalat, 2010 « Lions on the move : The progress and potential of African economies ». McKinsey Global Institute. Page consultée sur Internet : www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Middle%20East%20and%20Africa/Lions%20on%20the%20move/MGI_Lions_on_the_move_african_economies_full_report.ashx

- Sacerdoti Emilio, 2005, « Access to bank credit in sub-Saharan Africa : key issues and reform strategies », document de travail, Fonds monétaire international.

- Safavian Mary, 2015, « Are informal enterprises a drag on productivity in Kenya ? », Banque mondiale.

- Steel William F. et Don Snodgrass, 2008, « World Bank Region Analysis on the Informal Economy », Raising Productivity and Reducing Risk of Household Enterprises Diagnostic Methodology framework. For WEIGO Network and World Bank PREM Network, n° 7.

- Tauber Günther et Helaway Tadesse, 1996, « Presumptive Taxation in Sub-Saharan Africa, Experiences and Prospects », document de travail, Fonds monétaire international.

- Torgler Benno, 2003, « Tax morale in latin America », Public Choice, vol. 1-2, n° 122 : 133-157.

- Torgler Benno, 2003, « To evade taxes or not to evade : that is the question », The Journal of Socio-Economics, vol. 3, n° 32 : 283-302.

- Torgler Benno et Friedrich Schneider, 2009, « The impact of tax morale and institutional quality on the shadow economy », Journal of Economic Psychology, vol. 30, n° 2 : 228-245.

- Vanek Joann, Martha A. Chen, Françoise Carré, James Heintz et Ralf Hussmans, 2014, « Statistics on the Informal Economy : Definitions, Regional Estimates and Challenges », Working Informal Migrant Entrepreneurship and Inclusive Growth Migration Policy Series, n° 68.

- Vergne Clémence et Antoine Ausseur, 2015, « La croissance de l’Afrique subsaharienne : diversité des trajectoires et des processus de transformation structurelle », Macroéconomie & Développement, AFD, n° 18.

- Woodruff Christopher, 2013, « Registering for growth : Tax and the Informal Sector in Developing Countries », The CAGE-Chatham House Series, n° 7.

Liste des figures

Figure 1

Emploi informel en pourcentage de l’emploi non agricole

Figure 2

Le miracle de la croissance en Afrique subsaharienne en question ?

Figure 3

Contributions sectorielles à l’emploi en Afrique subsaharienne

Figure 4

Ratio de la valeur ajoutée des firmes informelles rapportées à la valeur ajoutée des firmes formelles