Résumés

Résumé

Cadre de la recherche : Les défis rencontrés par les familles immigrantes au Québec sont bien documentés, mais nous en savons peu sur leurs effets sur les couples, notamment ceux qui se maintiennent. Les écrits scientifiques sur les dynamiques conjugales en migration se limitent souvent au potentiel émancipateur de la migration pour les femmes au sein de leur couple. Un pan des écrits révèle néanmoins comment la famille devient un refuge face aux inégalités structurelles vécues en migration, ce qui ne se produit pas sans asymétries entre conjoints.

Objectifs : Proposer une nouvelle lecture des dynamiques conjugales en migration à partir du cas de couples hautement qualifiés et biactifs par le prisme de la gestion de l’argent et des arbitrages résidentiels entre conjoints.

Méthodologie : Le matériau empirique provient d’entretiens individuels de type « récits de lieux de vie » réalisés avec des personnes immigrantes (n=25) de diverses origines, en couple hétérosexuel, cohabitant et parent, installées dans la région de Montréal et sélectionnées dans la catégorie des « travailleurs qualifiés » par le Québec.

Résultats : Trois manières de « faire couple » en migration émergent. Elles dépendent à la fois de l’idéal conjugal prémigratoire, de la confrontation aux épreuves migratoires et de la redéfinition des priorités des conjoints pendant l’établissement. Le poids des épreuves migratoires est différencié selon les couples, leurs ressources et leurs caractéristiques.

Conclusions : Nos analyses montrent que les épreuves migratoires redéfinissent la notion de « réussite » du projet migratoire pour ces couples, dans laquelle la priorité accordée au bien-être familial est accrue. Le parcours migratoire devient ainsi un moteur possible d’inégalités au sein des couples, au détriment des conjointes.

Contribution : De meilleures conditions d’établissement sont nécessaires pour que ces conjoints puissent conjuguer leurs conceptions idéales du couple avec leur nouvelle réalité.

Mots-clés :

- couple,

- immigration,

- argent,

- logement,

- genre

Abstract

Research framework: The challenges faced by immigrant families in Quebec are well documented, but we know little about their effects on couples, especially those that remain together. The scientific literature on conjugal dynamics in migration is often limited to the emancipatory potential of migration for women within their couples. Nevertheless, a part of the literature reveals how the family becomes a refuge from the structural inequalities experienced in migration, which does not occur without asymmetries between spouses.

Objectives: The aim of this article is to propose a new reading of the conjugal dynamics in migration based on the cases of highly qualified, bi-active couples through the perspective of money management and residential trade-offs between spouses.

Methodology: The empirical material comes from individual interviews of the “narratives of life places” type conducted with immigrants (n=25) of various origins in heterosexual couples, cohabiting and parenting, settled in the Montreal area and selected in the category of “qualified workers” by Quebec.

Results: Three ways of “making a couple” in migration emerge. They depend on the premigratory conjugal ideal, on the confrontation with migratory ordeals, and on the redefinition of the spouses’ priorities during settlement. The weight of migratory hardships varies according to couples, their resources, and their characteristics.

Conclusions: Our analyses show that migratory hardships redefine the notion of “success” of the migratory project for these couples, in which the priority given to family well-being is increased. Migration thus becomes a possible driver of inequality within couples, to the detriment of female partners.

Contribution: Better settlement conditions are needed if these spouses are to reconcile their ideal conceptions of the couple with their new reality.

Keywords:

- couple,

- immigration,

- money,

- housing,

- gender

Resumen

Marco de la investigación: Los desafíos a los que se enfrentan las familias inmigrantes durante su proceso de establecimiento en Quebec están bien documentados, pero sabemos poco respecto a los efectos de estos desafíos en las parejas, particularmente en aquellas que perduran. La literatura científica estudia generalmente el potencial emancipador para las mujeres de la pareja, lo cual puede implicar una lectura limitada del fenómeno. Una parte de la literatura revela también cómo la familia se convierte en un refugio frente a las desigualdades estructurales asociadas a la migración, lo cual viene acompañado también de asimetrías entre los cónyuges.

Objetivos: La investigación propone una nueva lectura de las dinámicas conyugales de parejas altamente calificadas y biactivas a lo largo de su trayectoria migratoria, a partir de un estudio de la gestión del dinero y de la resolución de conflictos residenciales entre cónyuges.

Metodología: El material empírico proviene de entrevistas individuales del tipo “historia de lugares de vida”, realizadas con personas inmigrantes (n=25) de diversos orígenes, en pareja heterosexual, que cohabitan y que tienen hijos, instaladas en la región de Montreal y seleccionadas en la categoría de “trabajadores calificados” por Quebec.

Resultados: Se identifican tres maneras de “hacer pareja” en migración: el proyecto conyugal, la complementariedad conyugal y la mutualidad conyugal. Estas dependen a su vez del ideal conyugal, de la confrontación a los desafíos migratorios y de la redefinición de las prioridades de los cónyuges.

Conclusiones: Los análisis muestran que los desafíos migratorios redefinen la noción de “éxito” del proyecto migratorio para estas parejas, de forma a aumerntar la prioridad que se otorga bienestar familiar. La trayectoria migratoria deviene un motor posible de desigualdades al interior de las parejas, en detrimento de las cónyuges mujeres.

Contribución: El apoyo que se entrega a las familias inmigrantes durante su establecimiento es primordial para que estos cónyuges puedan conjugar sus concepciones ideales de la pareja con su nueva realidad.

Palabras clave:

- pareja,

- inmigración,

- dinero,

- vivienda,

- género

Corps de l’article

Introduction

Au Québec, en 2016, près d’une famille sur cinq est immigrante ; ce taux monte à une famille sur deux à Montréal (MFA, 2020). Le parcours migratoire bouleverse toutes les dimensions de la vie de la personne qui l’éprouve (Sayad, 2006), et on connaît bien les obstacles que doivent surmonter ces familles en s’établissant au Québec, comme la déqualification professionnelle, l’éloignement du réseau social (Vatz Laaroussi et Boisjoli, 2016). On en sait peu en revanche sur les effets que ces défis sont susceptibles d’engendrer sur les dynamiques conjugales, notamment des couples qui se maintiennent.

À notre connaissance, peu de recherches se sont penchées sur les dynamiques conjugales en migration au Québec[1] (Bernier, 2014). L’argent, entre autres, est identifié au cœur des conflits conjugaux des personnes immigrantes (Paré, 2020 ; Vatz Laaroussi et Boisjoli, 2016). Cette opacité nourrit les craintes concernant l’épreuve pour le couple que peut constituer un parcours migratoire – l’ombre du divorce et de la séparation – pour les nouveaux arrivants eux-mêmes (Vatz Laaroussi et Boisjoli, 2016). Nous proposons dans cet article de rendre plus intelligibles les liens entre parcours conjugaux et parcours migratoires, à partir des résultats d’une recherche doctorale (Goudet, 2021).

Nous interrogeons plus précisément comment les transformations induites par le processus migratoire sont susceptibles de redéfinir les manières de concevoir et de « faire couple », ainsi que réciproquement comment la configuration conjugale peut orienter les parcours migratoires et influencer l’expérience des changements liés à l’immigration. L’étude aborde le « faire couple » et son maintien au prisme de l’usage de l’argent et des arbitrages résidentiels entre conjoints.

Par « dynamiques conjugales », nous entendons ici que les conjoints, en formant un couple, construisent leur relation et une définition commune de leur conception du couple, à partir de positions sociales transmises et réinvesties au quotidien (Henchoz, 2007 ; Kaufmann, 1992). La construction conjugale est particulièrement présente en début de vie de couple et de parents (Henchoz, 2007 ; Kaufmann, 1992). Dans cet article, nous l’étudions au moment du parcours migratoire.

Nous appréhendons l’immigration comme une « épreuve » au sens sociologique d’« épreuve-défi » (Martuccelli, 2015). L’épreuve fait référence aux « grands défis » ayant « de par leur nature structurelle, une signification majeure dans les expériences individuelles » (Martuccelli, 2015: 53). Cette notion « en tant qu’opérateur d’analyse » permet ainsi « de décrire à la fois la nature structurelle des épreuves et les manières dont les individus y font face » (Martuccelli, 2015 : 53). En somme, cette conceptualisation rend possible l’articulation des enjeux collectifs avec leur vécu individuel, dans la lignée des travaux de Mills (2023 [1959]).

L’expérience de ces épreuves varie au sein de la population immigrante. Notre étude se penche sur le cas des personnes sélectionnées dans la catégorie des « travailleurs qualifiés » par le Québec, c’est-à-dire des personnes ayant déposé une demande depuis leur pays d’origine pour s’installer durablement au Québec et ayant été sélectionnées à partir d’une grille de points qui valorisent notamment le niveau d’études et l’expérience professionnelle. Le choix de cette catégorie administrative d’immigration est déterminant pour l’analyse qui suit. D’abord, cette décision répond à une nécessité souvent énoncée dans les écrits sur les dynamiques conjugales en migration de diversifier les populations immigrantes observées et d’explorer l’expérience de groupes plus « privilégiés », en termes de ressources économiques, de profession ou encore de statut migratoire (Gu, 2012 ; Leigh, 2016 ; Morgenshtern et Pollack, 2014). Ces personnes ont quitté leur pays et se sont établies au Canada, moins « par contrainte » que d’autres, comme il en est le cas pour les personnes réfugiées ou en demande d’asile. Les projets migratoires des personnes rencontrées se construisent de manière étroite avec les « structures d’opportunité » (Godin et Réa, 2011), imaginées ou réelles, qu’offre le pays de destination. Le Canada n’est pas avare en matière de promotion des supposées opportunités que le pays a à offrir à certaines populations considérées comme à fort capital humain, comme les étudiants ou les travailleurs hautement qualifiés, par le biais de séances d’information et de promotion qu’organisent les Bureaux d’immigration du Québec (BIQ) à l’étranger (Haince, 2014). Il s’agit ensuite d’étudier une catégorie d’immigration qui a jusqu’à présent peu fait l’objet de recherche au Québec, alors qu’elle représente une approche caractéristique de l’immigration québécoise et canadienne, par rapport aux situations européennes par exemple (Paquet, 2020). La catégorie des « travailleurs qualifiés » constitue la plus grande part des personnes admises au Québec (ayant obtenu la résidence permanente) avant les catégories du regroupement familial et des personnes réfugiées. Ces personnes immigrantes et leur famille directe (conjoint ou conjointe et enfants) représentaient environ 57 % des personnes admises ces dernières années dans la province (ISQ, 2020).

Ce choix s’inscrit dans l’idée que le statut migratoire participe de la construction sociale d’un groupe et a des répercussions tant sur le statut social des personnes admises au sein de cette catégorie que sur leurs opportunités et contraintes concrètes dans leur processus d’établissement (Araya-Moreno, 2014 ; Haince, 2014). Les personnes sélectionnées par le programme des travailleurs qualifiés ont des caractéristiques communes – ce pour quoi elles sont ciblées par les campagnes de promotion du Canada et évaluées à travers une grille de points. Ils expérimentent également une « condition commune », celle de « personne immigrante », renforcée par le processus administratif (Araya-Moreno, 2014 : 134). Cette catégorie d’immigration permet d’arriver au Canada avec le statut légal de résident permanent, qui offre une sécurité en termes de droits et d’établissement à long terme. Néanmoins, au sein de ce groupe, les structures d’opportunités et de contraintes produisent des différences dans l’expérience migratoire des hommes et des femmes, des immigrants racisés ou non. Nous souhaitons mettre au jour ces traitements et vécus différents entre et au sein des couples.

Dans les prochaines sections, nous exposons les écrits scientifiques qui traitent des dynamiques conjugales en migration, avant de présenter le cadre conceptuel de l’étude. Puis, nous présenterons la méthode adoptée, les « récits de lieux de vie » et l’échantillon de 25 personnes rencontrées. Nous étayerons ensuite les résultats : l’évolution des modes de gestion de l’argent et des arbitrages résidentiels entre conjoints, ainsi que les trois manières de « faire couple » et leurs facteurs. Enfin, nous discuterons des répercussions de ces parcours conjugaux sur les parcours migratoires.

Recension des écrits

Une recension des écrits scientifiques internationaux portant sur les dynamiques conjugales en migration révèle que ce champ d’études se consacre plus souvent à l’étude de l’évolution de la position de la femme dans leur couple, et notamment au potentiel émancipateur de la migration pour les femmes (Moujoud, 2008). Selon nous, cet angle d’analyse offre d’emblée une lecture limitative et orientée des relations conjugales en migration.

Dans ce champ de recherche, l’accès à un emploi est utilisé comme un indicateur central de l’amélioration de la situation de femmes immigrantes, tant dans des études pionnières (Pessar, 1999) que récentes (e.g., Diabone, 2017). Par exemple, Mounir (2013) pose comme base des rapports conjugaux le fait d’effectuer ou un non un travail rémunéré pour les conjointes dans la migration : « Qu’ils s’agissent de “grandes décisions”, de la gestion de l’argent et du budget, du fait d’avoir ou non un compte en banque, de la circulation dans l’espace public, c’est généralement pour la femme d’effectuer ou non un travail rémunéré qui fait la différence, notamment en termes de pouvoir » (Mounir, 2013 : 193). Cette (supposée) nouvelle autonomie financière, à laquelle conduit un accès au marché du travail, peut être la source de conflits conjugaux (Diabone, 2017).

Pourtant, plusieurs recherches montrent l’ambivalence du travail salarié sur les rapports de genre (ses « mixed outcomes » [Morgenshtern, 2019]), voire son effet pervers pour la position des femmes dans leur couple. D’abord, occuper un emploi n’est pas forcément nouveau pour les femmes avec l’immigration, et pour les autres accéder à un emploi n’indique pas nécessairement un partage des tâches domestiques plus égalitaires. Il peut aussi s’agir d’une nécessité d’avoir un double revenu dans la société d’établissement (Espiritu, 2002). Ensuite, travailler en dehors de la maison ne se traduit pas automatiquement en gains de pouvoir lorsque cela s’ajoute à la charge des tâches ménagères et de soin des enfants (Parrado et Flippen, 2005). Certaines femmes endossent même parfois davantage de tâches qu’avant l’immigration pour faciliter la carrière de leur conjoint (Espiritu, 2002) ou pour compenser symboliquement la perte de statut de pourvoyeur de leur conjoint (Menjívar, 1999). Elles s’occupent aussi d’une part importante du « travail d’intégration » (Ben Soltane, 2018). Plusieurs chercheures montrent en effet l’« hyperperformance » (Ben Soltane, 2019 : 235) ou « the superhuman character of her efforts » (Menjívar, 1999: 618) qui incombe aux femmes dans l’immigration : « In addition to their employment responsibilities, the women also had to perform the reproductive duties of housekeeping and caring for the young and old [i.e., the responsibility for the survival, well-being, and happiness of their family members] » (Morgenshtern et Pollack, 2014: 126). Enfin, les secteurs d’emploi auxquels accèdent les femmes immigrantes dans le pays d’établissement, en raison des structures du marché du travail (en termes de rapports sociaux de sexe et de « race »), sont plus souvent le reflet des vulnérabilités des familles immigrantes que d’une émancipation féminine (Parrado et Flippen, 2005 ; Yu, 2011).

Des études plus récentes montrent un regard plus nuancé sur les situations vécues par les couples immigrants (Gu, 2019 ; Morgenshtern, 2019 ; Tissot, 2020), en adoptant notamment des approches théoriques intersectionnelles et en se penchant sur des situations de couples plus privilégiés dans les rapports sociaux de classe, de race, etc. On remarque que la sphère familiale peut devenir un socle de refuge et de résistance face aux inégalités structurelles et aux expériences de racisme éprouvées pendant le processus d’immigration, ce qui ne se produit pas sans (re)produire des inégalités au sein des familles (Ben Soltane, 2019 ; Espiritu, 2002 ; Gu, 2012 ; 2019 ; Parrado et Flippen, 2005 ; Yu, 2011). Gu (2019) décrit comment certaines femmes immigrantes taiwanaises aux États-Unis assument la responsabilité de toutes les tâches domestiques et reliées au soin des enfants parce qu’elles reconnaissent « the racial glass ceilings that their husbands have to overcome in the white-collar workplace » (Gu, 2019 : 697). Quant à Tissot (2020), il montre la manière dont les conjoints masculins hautement qualifiés migrant en Suisse et en Allemagne qu’il a rencontrés réussissent à conjuguer harmonieusement vie de famille, carrière professionnelle et capacité à être mobiles internationalement, notamment grâce au travail domestique de leur conjointe, et alors qu’elles ne peuvent performer que dans deux de ces trois champs.

Les femmes immigrantes se retrouvent devant un dilemme entre plusieurs luttes (Glenn et Issei, 1986), au sein de la famille pour l’égalité et face aux injustices de la société d’établissement. L’intérêt d’étudier les processus d’immigration par la lunette des dynamiques de la sphère intime se réaffirme ici, mais il impose de renouveler les indicateurs utilisés pour aborder ces dynamiques conjugales. Nous proposons donc de ne pas emprunter la pente glissante de l’angle du travail (rémunéré ou domestique) au bénéfice de deux indicateurs : la gestion de l’argent et les arbitrages résidentiels entre conjoints. Ils n’écartent pas totalement l’emploi ou le partage des tâches domestiques, nécessairement au cœur des dynamiques conjugales, mais offrent une entrée différente et un éclairage nouveau sur ces dynamiques. Le choix du cas des couples biactifs et hautement qualifiés, provenant de pays divers, nous permet de changer la focale des études de ce champ.

Le cadre conceptuel : carrière migratoire et double indicateur des dynamiques conjugales

Positionnement théorique

Les épreuves migratoires et les changements qui traversent les couples dans l’immigration se jouant à l’intersection des positions sociales des conjoints (du point de vue du genre, de la classe sociale, de la race, du statut migratoire, etc.), il semble pertinent d’adopter une posture théorique féministe et intersectionnelle. Néanmoins, il convient de préciser que si cette recherche se veut informée de ces approches, que j’aspire[2] à adopter une telle posture en tant que chercheure, je ne suis qu’en cheminement, « on a journey that hasn’t finished » (Garner, 2014: 189). Le chemin théorique emprunté repose sur la mise en œuvre d’un degré de réflexivité, en « formation continue », qui cherche à mettre en relief les processus sociaux (et historiques) de construction des rapports de pouvoir et des situations de domination, se jouant au sein de la société comme au sein des couples. Des pistes de réflexion sont ainsi apportées à cet égard et je situe mon point de vue (section méthodologie), mais l’analyse n’est pas proprement dite intersectionnelle, l’angle des rapports de genre prime sur d’autres rapports de domination.

Carrière migratoire

Le concept de « carrière migratoire » offre une lecture sociologique multiniveaux et dynamique de l’expérience migratoire, de la formation du projet d’immigration aux aspirations après l’établissement (Freitas et Godin, 2013 ; Godin et Réa, 2011 ; Popko, 2016 ; Vultur et Germain, 2018). Selon Becker (1985 [1963]), qui a mobilisé le concept de « carrière » pour produire une analyse explicative et diachronique de la déviance[3], il s’agit d’un processus de changement de position (analyse par étapes non linéaires) (Triest et al., 2010). Ces changements résultent en partie des structures d’opportunité et de contrainte (niveau d’analyse macro) et s’accompagnent d’un changement de la conception des possibles et des projets de l’acteur (niveau d’analyse micro). Ce dernier sollicite un ensemble de ressources (économiques, sociales, culturelles, informationnelles, etc.) pour tenter d’exploiter au mieux les opportunités de la structure ou de déjouer ses contraintes (niveau d’analyse intermédiaire). Plusieurs facteurs sont constitutifs de ce processus de changement (analyse multidimensionnelle). Dans cet article, nous mobiliserons particulièrement la notion de « réussite » de l’immigration, à partir des (re)définition qu’en donnent les personnes interviewées. Par ailleurs, nous nous concentrons à la fois à l’échelle individuelle – en identifiant les caractéristiques et les ressources de chacun des conjoints dans leur carrière migratoire – et à l’échelle du couple – en interrogeant notamment celui-ci comme ressource mobilisable habilitante ou contraignante pour les conjoints qui le forment.

Gestion de l’argent

Le premier indicateur choisi pour révéler les dynamiques conjugales est la gestion de l’argent entre conjoints. La sociologue Viviana Zelizer montre que les sphères privées de la vie sociale n’ont pas vaillamment résisté à la monétarisation et à la marchandisation, comme cela a longtemps été conceptualisé[4]. Au contraire, les sphères intimes ont absorbé les monnaies en les adaptant aux interactions complexes empreintes de sentiments, de morales et de rapports d’affection, de pouvoir, de conflit et de solidarité. L’argent est ainsi « marqué » en fonction de sa provenance (gagné à la loterie, en salaire, en héritage, illégalement, etc.), de l’émetteur de la transaction, de son destinataire et de la relation qui les lie (conjoint, enfants, fratrie, parents), du motif et de l’usage de la transaction (argent du loyer, de la nourriture, des loisirs, dons en cadeau, allocations, etc.) (Zelizer, 2005b)[5]. En outre, ces marquages de l’argent ne sont pas seulement symboliques ; ils influencent directement les pratiques sociales. Les acteurs réalisent un « travail relationnel » autour de leurs transactions afin de pallier les éventuels conflits entre les « mondes adverses » que seraient la famille et l’économie (Zelizer, 2005a). Étudier les circulations et significations de l’argent permet d’observer les normes et les valeurs des couples, ainsi que les rapports de genre dans la sphère domestique, et par extension, dans la sphère publique.

Si l’argent est bien présent au sein des couples, il reste tabou et mal vu dans les sphères domestiques (Godbout et al., 1996), où on assiste plutôt à une « mise en scène de la gratuité » (Déchaux, 1996: 173). Pour opérationnaliser cette approche conceptuelle de l’argent et révéler les arrangements des couples, nous reprenons la typologie des modes de gestion de l’argent entre conjoints dans la société québécoise contemporaine proposée par Belleau (2008). La typologie comprend deux grandes logiques – la mise en commun des revenus et le partage des dépenses – qui se déclinent en quatre modes de gestion : la mise en commun de tous les revenus, l’allocation, le partage des dépenses au prorata des revenus, le partage des dépenses moitié-moitié (Belleau, 2008). Afin de mettre en relief les écarts entre les discours (souvent très égalitaires) et les pratiques quotidiennes (souvent moins égalitaires), quatre dimensions sont mobilisées : 1) la propriété de l’argent, c’est-à-dire la source (d’où) et la personne (qui) par lesquelles l’argent entre dans le ménage, un marquage qui peut influencer la manière dont il sera dépensé ; 2) l’accès à l’argent, qui découle à la fois des arrangements logistiques (des comptes conjoints ou personnels, par exemple) et de la légitimité que chacun·e s’octroie de dépenser l’argent (en fonction de la propriété de celui-ci notamment) ; 3) le contrôle de l’argent qui est lié au pouvoir de prises de décision au sein du couple, sur les petites dépenses et les grandes dépenses ; 4) le travail de gestion de l’argent¸ qui renvoie à la responsabilité de la tenue du budget, du paiement des factures et de la gestion des comptes, mais aussi à la charge de joindre les deux bouts en fin de mois. Ces dimensions permettent de comprendre comment les salaires féminins et masculins peuvent être vus (et dépensés) différemment au sein des couples (Zelizer, 2005b).

Les modes de gestion de l’argent ne sont pas statiques, ils peuvent évoluer au cours des relations conjugales. Dans une étude réalisée au Québec en 2015, 41 % des répondant·e·s ont déclaré avoir modifié l’organisation financière au sein de leur couple depuis le début de leur relation (Belleau et al., 2017b). Souvent plus le nombre d’années de vie commune augmente, plus les personnes ont tendance à mettre leur argent en commun (Belleau et al., 2017a). Les motifs de changement évoqués sont la naissance du premier enfant, la perte ou le changement d’emploi, la cohabitation, l’achat d’une maison ou encore le mariage (Belleau et al., 2017b), mais nous en savons peu à cet égard sur le moment charnière que représente l’immigration.

Arbitrages résidentiels

Le second indicateur concerne les arbitrages réalisés entre conjoints autour des choix résidentiels. Encore aujourd’hui, l’objet « logement » demeure sous-représenté dans les recherches féministes (notamment francophones) (Lambert et al., 2018), et la question du genre est régulièrement évacuée des questions de logement, notamment sur la formation et la réalisation des choix résidentiels (Rérat et al., 2014). À partir d’une monographie d’un lotissement en milieu périurbain en France, Lambert remarque que, loin de l’unité statistique du « ménage » qui efface les rapports de pouvoir selon le genre, les choix résidentiels sont « rarement une décision conjugale consensuelle, et, encore moins, une prérogative féminine » (Lambert, 2016: 62).

Les femmes continuent d’endosser une charge domestique plus élevée au sein des couples et elles occupent le rôle de « gouvernement » en même temps que d’exécutante. De plus, elles orientent le mode de vie familial et sont centrales dans la décision relative aux choix résidentiels, notamment sur l’accès à la propriété (Lambert et al., 2018). Les femmes deviendraient « maîtresses de maison malgré elle » en assumant les obligations et contraintes domestiques que ce statut sous-entend, tandis qu’il constitue pour leurs conjoints « un signe de respectabilité valorisé et valorisant » (Lambert, 2016 : 65). En outre, lorsque la priorité du choix résidentiel est accordée à la femme et que le logement est proche de son emploi, cela participe de la « légitimation » de « [la] moindre présence au foyer et [la] plus faible participation à la vie domestique [du conjoint masculin] […] par les plus fortes contraintes professionnelles — en termes de durée des trajets et horaires de travail — qui pèsent sur [lui] » (Fagnani, 1989: 96).

D’autres auteures présentent l’espace domestique comme lieu de résistance possible pour les femmes, dans la mesure où il soustrait au regard extérieur et où il devient support d’activités en dehors du rapport salarial (Lambert, 2016). Les travaux de bell hooks vont plus loin avec l’idée de « logement-refuge ». Elle met en lumière comment les femmes noires américaines ont résisté à la domination suprématiste blanche en investissant justement leur logement, en se réappropriant l’espace domestique qui leur a été assigné, pour en faire un espace politique de care des enfants et des hommes noirs, autrement ostracisés à l’extérieur du chez-soi : « [Black women] understood intellectually and intuitively the meaning of homeplace in the midst of an oppressive anddominating social reality, of homeplace as a site of resistance and liberation struggle » (hooks, 2015 [1990]: 387).

Ces écrits montrent la nécessité d’une analyse à l’intersection des positionnements sociaux des femmes et des hommes pour comprendre comment ces choix résidentiels sont arbitrés (aspirations, processus de prise de décisions, critères) et vécus au quotidien dans le logement (travail domestique de production et de reproduction, prestige social, etc.) et autour de celui-ci (rapport au quartier, emploi, familles élargies, etc.). Les couples ont des expériences plurielles et ambivalentes du choix résidentiel et de ses conséquences, et toutes les femmes n’ont structurellement pas les mêmes ressources pour contester les inégalités de genre. Toutes n’ont pas les mêmes motifs de contestation : contestation au sein de l’espace intime ou contre l’espace extérieur ? Ce questionnement renvoie au dilemme entre plusieurs luttes que vivent les femmes immigrantes, au sein de la famille et dans la société d’établissement (Glenn et Issei, 1986 ; Gu, 2012 ; Pessar, 1999). Or, à notre connaissance, les recherches qui se sont penchées sur les choix résidentiels des personnes immigrantes dans la région de Montréal (Jean, 2014b ; 2014a ; Lord et al., 2019), ou plus largement au Canada (Murdie, 2002), n’ont pas ouvert la boîte noire que représente le « ménage ».

La méthode

Des récits de lieux de vie individuels

Ce projet s’inscrit dans une approche qualitative qui part des réalités vécues par les acteurs sociaux. Pour recueillir les pratiques et les significations financières et résidentielles des couples, et saisir de manière dynamique leur carrière migratoire, nous avons eu recours à des « récits de lieux de vie » (Mathieu et al., 2004 ; Morel-Brochet, 2007). S’il est assez courant que les récits de vie s’appuient sur la chronologie des changements de résidence comme trame narrative (Bertaux-Wiame, 1995), l’approche par les « récits de lieux de vie » le réalise de façon systématique. Le protocole de cette méthode est simple : pour chaque interviewé·e, nous retracions la succession de ses espaces habités à l’aide d’une ligne du temps imprimée, en prenant en compte la configuration matérielle de ces lieux, leurs discours et le contexte dans lequel ils s’inscrivent (Mathieu et al., 2004). Les questions portaient plus précisément sur la manière dont s’étaient déroulés leurs choix, sur la façon de trouver le logement ou leur appréciation, ainsi que sur les raisons entourant les décisions de déménager ou de rester, d’accéder à la propriété ou de louer, sur les aides familiales reçues, sur leurs usages du quartier, sur leur sentiment de « chez soi », sur leurs aspirations futures. Nous détaillions une seconde fois l’histoire de vie de nos interlocuteur·trice·s en identifiant les pratiques de gestion de l’argent, leurs significations et leurs transformations, entre conjoints et au sein de la famille élargie, à partir de questions sur les discussions, justifications, tensions et représentations relatives à la gestion de l’argent, sur l’organisation des comptes bancaires, les sources de revenus, leurs accès, la gestion financière quotidienne, la répartition des dépenses et sur les aspirations futures.

Nous avons choisi d’entendre les couples un conjoint à la fois, afin de recueillir le point de vue de chacun et d’éviter d’entrer en communication avec la « voix conjugale » (Kaufmann, 1992), c’est-à-dire avec le couple se présentant comme une unité. Pour une partie de l’échantillon, nous avons rencontré les deux membres du couple, et pour l’autre, nous en avons rencontré un seul. Cette stratégie permet à la fois de croiser les points de vue pour une partie des couples et pour les autres de réduire un biais de sélection qui favoriserait la participation de couples qui ont le moins de problèmes conjugaux, économiques, etc. (Nyman, 1999) Nous avons fait attention d’entendre le point de vue de femmes et d’hommes pour éviter la tendance à faire une « wives’ sociology of the family » (Safilios-Rothschild, 1969), et ce qui a souvent été présenté comme une lacune dans les écrits sur le genre et la migration. Néanmoins, les aléas du recrutement n’ont pas permis d’obtenir un échantillon parfaitement paritaire. Nous avons eu accès à 17 « situations conjugales », parmi lesquelles nous avons rencontré les deux conjoints pour huit couples et un seul conjoint pour les neuf autres. Parmi ces derniers, six étaient des femmes et trois des hommes. En tout, notre échantillon est donc composé de 14 femmes et 11 hommes.

Description de l’échantillon

Les critères retenus pour former l’échantillon sont les suivants : former une famille[6] intacte (non recomposée), hétérosexuelle, cohabitante depuis avant l’immigration, dans laquelle les deux conjoints sont sur le marché du travail (biactif), ayant immigré ensemble[7] par le programme des « travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec » et résidant dans la région de Montréal.

Ainsi, les répondants sont pour la grande majorité mariés (n=17), ils ont entre 1 et 3 enfants (moyenne de 1,8 enfant par couple), à l’exception d’un couple sans enfant. En ce qui concerne la durée de la relation avant l’immigration : six couples sont ensemble depuis 10 ans et plus (dont quatre le sont depuis 15 ans et plus), cinq couples ont entre 5 et 10 ans de vie commune, et six cohabitent depuis moins de 5 ans. Ces couples sont originaires de neuf pays différents : Colombie (4), Algérie (3), France (2), Roumanie (2), Congo (1), Cameroun (1), Mexique (1), Côte d’Ivoire (1), Burkina Faso (1) et un couple est d’origine mixte France/Congo. Parmi les personnes rencontrées (n=25), 18 personnes s’identifient à un groupe racisé. Les couples sont arrivés ensemble entre 2001 et 2016, dont la très grande majorité au début des années 2010. En ce qui a trait à leur niveau de scolarité, tous ont un niveau d’études postsecondaires : quatre ont un niveau collégial ou équivalent, 16 un niveau baccalauréat, 12 un DESS ou une maîtrise, deux un doctorat. Concernant leur statut d’emploi actuel, 28 personnes travaillent à temps plein, un travaille à temps partiel, trois étudient et travaillent ou sont en stage en parallèle de leurs études et un est actuellement en arrêt maladie.

Avant l’immigration, tous travaillaient (quasiment tous à temps plein), à l’exception de deux personnes (femmes) aux études à ce moment-là. Les emplois occupés alors étaient : ingénieur, entrepreneur·e/chef·fe d’entreprise, directrice administrative, infirmière, électricien, technicienne de laboratoire, professeur d’université, informaticien·ne, enseignant·e, comptable, responsable de ressources humaines, etc. Certains domaines demeurent (informatique, comptabilité, soins infirmiers), tandis que d’autres changent : compatibilité pour entretien ménager, administration pour éducation en petite enfance, entrepreneuriat pour coiffure et pour technique en téléphonie, électricien pour vente de détails.

Les revenus d’emploi combinés s’échelonnent entre 27 000 $ (un seul salaire actuellement en raison d’un arrêt maladie, celui-ci s’élèverait sinon à 49 000 $) et 220 000 $. La moyenne de ces revenus est autour de 95 000 $ et la médiane à 85 000 $. Ces revenus se situent bien au-dessus de la moyenne et de la médiane des revenus des familles immigrantes (qui s’élevaient respectivement à 68 799 $ et 60 278 $ [données de 2019 obtenues du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration]). Pour 11 couples, le conjoint masculin gagne le plus ; pour 4, la conjointe gagne plus ; et pour 2 couples, les deux conjoints gagnent sensiblement le même revenu.

Quant à leurs statuts résidentiels, 11 couples sont propriétaires de leur logement actuel et 6 en sont locataires au moment du projet de recherche[8].

Déroulement des entretiens et de l’analyse

La collecte des données s’est déroulée au cours de l’année 2018. Le recrutement a été réalisé via la diffusion d’une affiche sur les réseaux sociaux ou dans le cadre de présentation d’ateliers sur les thèmes de la recherche lors d’activités citoyennes (organisées par la municipalité et des organismes communautaires). À la suite de la diffusion de ces invitations, les personnes étaient libres de me contacter pour exprimer leur intérêt à participer au projet. Un formulaire d’information et de consentement[9] leur était alors remis pour signature, puis réexpliqué en début d’entrevue. Toutes les précautions nécessaires ont été prises pour garantir l’anonymat des participant·e·s et s’assurer que la recherche n’ait pas d’impact négatif sur eux. Les enregistrements ont été conservés dans un endroit sécuritaire, seulement accessible par la chercheure, et leurs transcriptions ont été codifiées afin d’en préserver la confidentialité.

Les entrevues ont eu lieu le plus souvent au domicile des participant·e·s. Cela représentait la situation idéale pour faire parler de, et de voir, leur lieu de vie, mais cela a constitué parfois un défi : l’organisation familiale et la configuration du logement ont fait en sorte que l’autre conjoint pouvait entendre les propos de l’interviewé·e.

Ma[10] position sociale a certainement teinté le cadre et le déroulement des entrevues. J’entretiens une identification partielle avec mon objet de recherche : je suis aussi immigrante. Néanmoins, mes caractéristiques sociales (jeune femme blanche, d’origine française, de classe moyenne aisée) et ma biographie personnelle (par exemple, mon statut d’étudiante internationale à mon arrivée au Québec) font que les structures sociales sont plus souvent d’opportunité que de contrainte dans ma carrière migratoire. Mon expérience migratoire m’a appris cette culture de l’entre-deux. J’ai été façonnée par mon parcours migratoire : l’éloignement des proches, la reconstruction d’un sentiment de familiarité, les ponts entre les deux, la « double absence ». Dans les dix dernières années, je suis passée par plusieurs statuts d’immigration. J’ai ainsi développé une connaissance intime de l’administration et des politiques migratoires québécoises et canadiennes, mais j’ai rarement vécu l’angoisse de l’expiration de mon statut ou du refus de son renouvellement. En outre, ma proximité avec le groupe ethnique majoritaire canadien-français, par mon apparence, mon origine, ma langue et mon nom font également en sorte que je n’ai pas vécu de racisme ou de discrimination comme peuvent le vivre des personnes racisées (immigrantes ou non). Dans le cadre des entrevues, ma position d’immigrante a parfois contribué à l’établissement d’un lien de confiance par le partage d’une même expérience. En raison de mes autres caractéristiques sociales, cette position n’était peut-être pas « visible » au premier abord. L’interaction de l’entrevue de recherche a par exemple rappelé à l’un des participants l’entrevue de son processus de sélection migratoire ; j’avais les mêmes caractéristiques que l’agente d’immigration qui devait évaluer son dossier de candidat d’immigrant.

L’analyse du matériau collecté, soit les verbatims des entrevues, a été réalisée de façon inductive et typologique, sur chaque étape des carrières migratoires des interviewé·e·s (avant l’immigration, la formation du projet migratoire, l’arrivée et le processus d’installation au Québec, l’établissement à long terme au Québec) et autour des modes de gestion de l’argent et des arbitrages résidentiels entre conjoints[11]. Dans un second temps, une analyse comparative a permis de faire émerger trois grandes configurations conjugales en migration.

Résultats

L’évolution des modes de gestion de l’argent

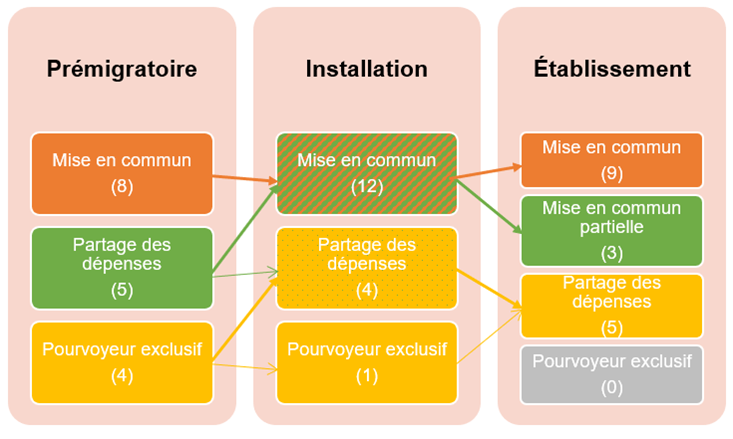

L’analyse de l’évolution des modes de gestion de l’argent entre conjoints le long de la carrière migratoire met en exergue trois grands parcours (Figure 1).

Figure 1

Les transformations de la gestion de l’argent

Légende : les flèches fines représentent des mouvements anecdotiques (1 couple), les flèches épaisses symbolisent plusieurs couples.

Le premier schéma (orange) regroupe des couples qui ont maintenu une logique de mise en commundes revenus depuis avant la période prémigratoire jusqu’à aujourd’hui.

Le deuxième schéma (vert) concerne les couples qui avaient adopté le mode du partage des dépenses avant l’immigration, puis que les difficultés financières liées à la mise en œuvre du projet migratoire et à la période d’installation ont « contraints » d’adopter la logique de la mise en commundes revenus. Ils ont ensuite réorganisé leurs arrangements pour une gestion de mise en commun partielle de leurs revenus plus tard dans leur établissement. Cette logique comprend la collectivisation d’une partie des revenus et le dégagement d’une somme personnelle pour chacun des conjoints. La différence avec leur gestion prémigratoire est le marquage de l’argent, clairement défini entre familial et individuel.

Le troisième schéma (jaune) concerne les couples qui adoptaient avant l’immigration un mode de gestion du pourvoyeur masculin exclusif et qui ont introduit, puis renforcé, un partage des dépenses au fur et à mesure des étapes de la carrière migratoire. Le revenu de la conjointe est réinjecté dans les contributions du couple, mais il n’est pas pour autant toujours visibilisé.

L’évolution des arbitrages résidentiels

Figure 2

Évolution des arbitrages résidentiels le long des carrières migratoires

Les débuts de la cohabitation se déroulent, pour une grande part de notre échantillon (n=8), chez le conjoint masculin, à son domicile ou celui de sa famille. Plusieurs couples privilégient un domicile « neutre », ni chez l’un ni chez l’autre (n=5). Quelques couples s’installent chez la conjointe (n=3).

Pendant les débuts de l’installation au Québec et lors de la recherche du premier logement, les choix résidentiels des couples sont très contraints. Cela laisse peu de place aux critères différenciés entre conjoints dans le choix résidentiel. La priorité est commune : trouver un appartement (quel qu’il soit, parfois).

À plus long terme, au cours de l’établissement, la tendance générale (réalisée ou non, rapidement ou non) est en direction de l’achat d’une maison en banlieue pavillonnaire. Plusieurs couples présentent leur arbitrage résidentiel comme résultant d’une décision commune (n=5). La priorité est donnée aux critères de la conjointe dans huit couples. Ce choix de la propriété s’inscrit au croisement de leur responsabilité du travail domestique et de leur implication dans la préservation (ou la fabrication) d’un bien-être et d’une sécurité de la sphère familiale dans l’immigration (en réponse à des discriminations raciales vécues sur le marché locatif, pour assurer un investissement financier jugé peu risqué, etc.). Pour trois couples, la décision repose sur des compromis de la conjointe, notamment sur le prix de la maison (plus élevé que voulu par la conjointe) et la localisation (plus éloigné du lieu de travail de la conjointe).

Pourquoi parler de décision et de compromis de la conjointe ? C’est parce que lorsque la priorité est accordée aux critères de la conjointe, le conjoint masculin ne réalise pas nécessairement un compromis. Au contraire, il retire parfois un certain sentiment d’accomplissement en choisissant activement de laisser sa conjointe décider, et sa décision n’entre pas forcément en contradiction avec ses propres choix résidentiels. Si la conjointe porte la décision, elle en porte souvent les conséquences (augmentation des tâches ménagères, allongement des temps de transport, augmentation du stress financier, etc.), tandis que si elle accepte des compromis, elle le fait par défaut, pour prioriser les choix de son conjoint, avec lesquels elle n’est pas en accord.

Trois manières de « faire couple » en migration

Les analyses comparatives par le prisme des deux indicateurs ont permis de montrer comment les justifications apportées par les couples pour faire sens de la manière dont ils gèrent leur argent et de la façon dont ils arbitrent leurs choix résidentiels s’arriment à une conception plus large de ce que signifie pour eux « faire couple ». Autrement dit, ces deux pans de leur vie quotidienne donnent du sens et nourrissent la manière dont les personnes rencontrées vivent en couple et conçoivent le couple.

Ces analyses ont permis de faire ressortir trois manières de « faire couple ». Nous avons nommé ces trois grandes configurations conjugales : le « projet conjugal », la « complémentarité conjugale » et la « mutualité conjugale ». Elles dépendent de trois modalités :

L’idéal conjugal (ou conditions initiales) : c’est la manière dont ces personnes s’organisent au début de leur relation en fonction de leurs valeurs et de celles partagées dans leur société d’origine notamment.

La confrontation avec la réalité sociale (ou adaptation aux épreuves migratoires) : ce sont les transformations réalisées en réponse aux difficultés rencontrées dans le processus d’installation et d’établissement au Québec.

Les justifications (ou redéfinition des priorités) : c’est le sens donné aux transformations vécues par le couple le long de la carrière migratoire pour conserver « un terrain commun d’interprétation de son histoire » conjugale (Lemieux, 2004).

Certaines caractéristiques des couples qui auraient pu apparaître comme a priori centrales dans ces configurations conjugales, notamment la durée de la relation avant l’immigration, la naissance d’enfants ou le type d’union (Lemieux, 2008), n’ont pas joué ce rôle attendu d’après nos analyses.

En revanche, certaines caractéristiques ont été centrales. Tous les couples rencontrés n’ont pas été éprouvés de la même façon par les épreuves migratoires. La composition de l’échantillon, formé de personnes immigrantes hautement qualifiées et issues d’une diversité de pays, permet de mettre en exergue ce poids des épreuves migratoires structurelles différencié selon les couples, leurs caractéristiques et leurs ressources à disposition (Triest et al., 2010). Les manières de faire couple que nous dégageons dépassent les différences ethnoculturelles de notre échantillon, mais les épreuves migratoires réactivent des différences liées à l’origine ethnique par des mécanismes de stigmatisation et d’exclusion. L’expérience de discrimination raciale sur le marché du travail et sur le marché résidentiel notamment a eu directement des incidences sur la façon dont les couples appartenant à des groupes racisés ont dû réorganiser leurs pratiques quotidiennes au sein de leur couple.

Le « projet conjugal » : maintien d’une rhétorique du « tout faire ensemble » et des inégalités entre conjoints masquées

Dans la configuration du « projet conjugal », les couples ont tendance à mettre en commun leurs revenus et à présenter leur processus de prise de décision autour des choix résidentiels comme commun. Ils ont souvent adopté ce fonctionnement tôt dans leur relation conjugale, et maintiennent ces arrangements pendant toute la durée de leur parcours migratoire. L’immigration a même parfois renforcé ce mode opératoire : l’éloignement du réseau social du pays d’origine et la géographie résidentielle dans la région de Montréal (notamment leur installation en banlieue) contribuent à une forme de repli autour de la famille nucléaire. Neuf couples rencontrés se retrouvent dans ce profil.

Les couples de notre échantillon sont ceux ayant le plus de ressources prémigratoires (notamment économiques, plusieurs d’entre eux étaient propriétaires dans leur pays d’origine) et acquises pendant l’immigration. Ils ont dû composer avec des épreuves migratoires (particulièrement sur le marché de l’emploi), mais dans une moindre mesure ou de manière plus temporaire que les couples des deux autres types de configuration conjugale (ils n’ont pas ou peu évoqué de forme de discriminations raciales par exemple).

Les discours tenus en entrevue par ces conjoints mettent en scène une forte unité conjugale (Lambert, 2016), qui n’est pas pour autant exempte de rapport de pouvoir asymétrique ou de tensions. Leurs justifications s’inscrivent largement dans une rhétorique du « tout faire ensemble », tant des activités du quotidien que des grands projets. Cependant, dans les interstices de leurs discours, nous remarquons que le travail qui soutient la réalisation de ces projets repose davantage sur les épaules des conjointes, et ce notamment dans les épreuves migratoires.

On constate que les conjoints de ce type ont beau mettre ensemble leurs revenus, ils oublient rarement d’où provient cet argent (Belleau, 2008). La visibilité des revenus de chacun peut également être orchestrée différemment selon celui ou celle qui le reçoit. Lorsqu’un conjoint gagne plus que l’autre, et surtout lorsque cette tendance s’inverse dans le parcours migratoire, des réajustements s’opèrent en fonction du genre de la personne qui a les revenus les plus élevés (Tichenor, 2005). Les conjointes rencontrées vont procéder avec « délicatesse » et visibiliser les revenus de leur conjoint. Par exemple, une répondante explique comment elle fait un effort pour visibiliser l’apport financier moindre de son conjoint, déjà affecté par ses propres difficultés professionnelles. Alors que son revenu à elle est déposé sur le compte conjoint et sert aux dépenses familiales (loyer, factures, etc.), le sien est payé en monnaie, monnaie qui est placée en évidence « dans un pot de beurre de peanut » dans la cuisine et qui sert aux dépenses quotidiennes ainsi qu’aux projets familiaux spéciaux : « le fait de recevoir l’argent physique, c’est motivant […] surtout lui, il est là : “ah ok ! j’ai de l’argent !” » (femme, couple Q, 2 enfants, Colombie)

À l’inverse, celles qui gagnent moins vont souvent endosser plus de tâches domestiques pour participer autrement à la balance des échanges conjugaux (Henchoz, 2008) :

« Je le vis bien aussi, parce que si maintenant [mon conjoint] me rabaissait toujours par rapport [au fait que je gagne moins], là c’est sûr que ça se passerait pas bien. Mais je trouve que c’est un ensemble, moi je fais énormément de tâches, que ce soit le linge ou d’autres choses. J’apporte plein de choses à la famille, donc pour moi c’est un ensemble. Il y a pas juste le salaire qu’on ramène avec l’argent, mais… c’est un tout pour moi, mais honnêtement moi je me sens pas mal par rapport à ça » (femme, couple L, 1 enfant, France).

Ces mécanismes de délicatesse et de compensation n’ont pas été rapportés par les conjoints masculins de ce groupe ni lorsqu’ils gagnent moins ni lorsqu’ils gagnent plus.

Plusieurs conjointes appartenant à ce profil sont responsables du travail de gestion de l’argent, c’est-à-dire de la tenue du budget, du paiement des factures, de la gestion des comptes et autres virements bancaires, mais aussi de joindre les deux bouts en fin de mois. Or, ce travail a représenté un stress et une charge supplémentaire dans les débuts de l’installation au Québec, tandis qu’une perte de revenus a généralement été vécue, puis lors de leur accès à la propriété plus tard dans leur établissement.

La « complémentarité conjugale » : une division des rôles conjugaux selon le genre en transformation

La configuration de la « complémentarité conjugale » regroupe des couples qui ont une division plus poussée des tâches et des responsabilités selon le genre. Avant l’immigration, ces couples adhéraient plutôt au modèle du pourvoyeur masculin exclusif, même lorsque la conjointe travaillait. Ils ont débuté leur cohabitation le plus souvent au moment du mariage et dans la maison familiale du côté du conjoint. Cette division des rôles est autant affichée qu’assumée par les couples : elle correspond à leur conception idéale du couple. Le parcours migratoire les a (néanmoins) menés vers un partage des dépenses :

« R : […] Maintenant, on commence à être vraiment comme la société le conçoit.

Q : C’est-à-dire ?

R : Qu’en termes d’argent, il faudrait qu’on soit à parts égales pour certaines choses ! » (homme, couple I, 2 enfants, Cameroun)

Cinq couples se retrouvent dans ce profil. Ces couples avaient des ressources plus limitées (notamment économiques) avant le départ migratoire par rapport au reste de l’échantillon. Ils ont surtout été les couples à rencontrer le plus de contraintes et d’épreuves pendant leur installation, en raison de leur appartenance à des groupes racisés (discrimination en emploi et sur le marché locatif) conjointement avec d’autres caractéristiques sociales (plusieurs couples sont arrivés avec de très jeunes enfants notamment).

Dans ce profil, les transformations des dynamiques conjugales au cours de la carrière migratoire ont induit des « pertes » pour chaque conjoint. Les conjointes ont perdu en autonomie financière : alors qu’avant l’immigration, elles pouvaient compter sur leur revenu et l’utiliser comme elles l’entendaient, dorénavant celui-ci est davantage considéré comme familial et remis dans les dépenses courantes, ce qui contribue à l’invisibiliser. Les conjoints masculins ont quant à eux perdu le statut social associé à leur rôle de pourvoyeur financier exclusif du couple. Ce changement s’est déroulé plus ou moins douloureusement pour ces conjoints, et certains réaffirment ce rôle en tentant de combler les critères résidentiels de leur conjointe, et ainsi d’offrir un chez-soi satisfaisant à leur famille. On remarque que les préférences résidentielles avancées par les conjointes ne sont ni des critères esthétiques, ni ne relèvent d’une forme de prestige, mais sont plutôt reliés au caractère récent, hygiénique et spacieux du logement, des critères qui correspondent à une manière de faciliter les tâches domestiques et de remplir les responsabilités de care et de soin aux enfants, dans une volonté d’emprise sur son environnement (Séguin, 1989).

Ces couples sont plus orientés vers la propriété, mais ce statut résidentiel visé n’est pas encore nécessairement atteint pour l’ensemble des couples de cette configuration, et ce, en raison de leurs ressources plus limitées et des obstacles rencontrés. L’établissement en banlieue est un choix de localisation qui favorise l’accès à la propriété de ceux qui y sont parvenus.

Quant aux conjointes, elles tolèrent ces changements, et cette perte de leur statut, par un renforcement de leur « don de soi » au bénéfice de la cellule familiale : « Moi le but c’est la réussite des enfants, ici au Canada, c’est pas l’argent, c’est pas… je sais pas… » (femme, couple A, 2 enfants, Algérie). L’établissement en banlieue s’est également accompagné pour certaines d’augmentation des temps de trajets pour aller travailler, ce qui s’ajoute à leurs responsabilités familiales. Les nombreuses épreuves traversées par ces couples ont pu susciter un certain ressentiment à l’égard de la société d’établissement, lequel se traduit par une importance renouvelée envers l’édification d’un chez-soi refuge. Un certain repli sur la cellule conjugale (ou familiale nucléaire) s’observe alors face au monde extérieur.

La « mutualité conjugale » : quand les épreuves migratoires favorisent plus d’autonomie et d’égalité au sein du couple

Dans la configuration de la « mutualité conjugale », les couples valorisent une gestion de l’argent qu’ils jugent équitable et associée à une autonomie individuelle. Quant aux processus de décision et de recherche résidentielles, ils demeurent assez partagés entre conjoints, notamment en fonction des ressources et expertises de chacun. Trois couples se retrouvent dans ce profil.

Pour ces couples, un partage équitable signifie généralement un partage des dépenses au prorata des revenus, mais sa mise en place était souvent freinée avant l’immigration, par le contexte économique et social de leur pays d’origine ou des caractéristiques personnelles et familiales des conjoints. Les conjointes sont davantage porteuses de cette volonté d’égalité que leur conjoint. Certaines frustrations ont donc teinté les dynamiques conjugales prémigratoires de plusieurs d’entre eux.

Les débuts de l’établissement de ces couples sont marqués par plusieurs épreuves (telles que des formes de discrimination sur le marché de l’emploi et du logement). Leurs ressources prémigratoires sont mitigées : ils peuvent, par exemple, compter sur un réseau social à leur arrivée, mais ce réseau est immigrant, arrivé récemment et offre un soutien limité. Les conjoints sont solidaires pendant l’étape de l’installation, et mettent en commun leurs ressources économiques pour survivre face aux difficultés de l’immigration. Les conjointes se sont fréquemment insérées plus rapidement sur le marché du travail, et subviennent ainsi majoritairement aux dépenses familiales. Cette période va contribuer à remodeler les habitudes financières prémigratoires.

Au fur et à mesure de l’établissement, les contributions financières de chaque conjoint se stabilisent, et leur mode de gestion de l’argent connaît une nouvelle reconfiguration. Des conjointes parviennent à mobiliser leur contribution supérieure pendant l’installation pour promouvoir leur vœu de plus d’égalité et d’autonomie dans leur couple. Ces couples instaurent leurs finances selon un modèle hybride de mise en commun partielle des revenus et du dégagement d’une somme pour leurs dépenses personnelles. Dans la plupart de ces couples, cette autonomie apaise les tensions que pouvait susciter la gestion de l’argent avant l’immigration et accroit un rapport à l’argent plus familial : « On est comme arrivés à avoir une vision de l’argent plus commune, et dans nos priorités aussi » (femme, couple O, 1 enfant, Colombie). Par la mise en place d’une somme individuelle (parfois d’une valeur symbolique), chacun conserve son autonomie en l’utilisant comme il ou elle l’entend : « J’ai toujours voulu mon autonomie financière donc je gère mes choses. Je ne veux pas qu’on me demande “ah t’as payé ça, pourquoi…” non non non. Je tiens à mon indépendance financière [rires] ! » (femme, couple M, 1 enfant, Côte d’Ivoire) Nous remarquons toutefois que cette somme est souvent utilisée ou épargnée dans une optique familiale, notamment par les conjointes.

Sur le plan résidentiel, ces couples semblent moins adopter une tendance particulière que suivre les opportunités qui se présentent à eux. Les prises de décisions entre conjoints sont plutôt présentées comme communes.

Les répercussions sur l’expérience migratoire des couples : la réussite du couple malgré l’immigration

Les parcours migratoires sont susceptibles de transformer les dynamiques conjugales. Mais, réciproquement, comment le « faire couple » influence-t-il l’expérience et le déroulement de la carrière migratoire ? Le premier point est le fait que ces couples se sont maintenus dans l’immigration. Cela peut paraître paradoxal, mais le fait de ne pas s’être séparé est perçu par nos répondant·e·s comme une « réussite » du projet migratoire, et ce, d’autant plus lorsque les ambitions initiales du projet migratoire n’ont pas pu être atteintes (comme une réussite d’ordre professionnel ou économique). En effet, le risque de séparation fait partie de l’imaginaire collectif des nouveaux arrivants et est redouté (Vatz Laaroussi et Boisjoli, 2016) ; chacun des couples rencontrés nous a raconté au moins un cas de séparation en migration dans son entourage : « Je te dis que nous avons des connaissances – pas des amis, mais quand même – que cette épreuve les a séparées. On a eu beaucoup de divorces [dans notre entourage] dans les premières années quand les couples sont arrivés. C’était soit tu restes ensemble et tu sors plus fort de la bataille, soit… » (femme, couple P, 2 enfants, Roumanie). En évitant la séparation redoutée, ils évitent ce qui serait interprété comme un échec dans (et de) l’immigration, et cela réaffirme leur conception de « faire couple » : autrement dit « c’est parce que nous le concevons et le vivons de cette manière que nous avons tenu bon ! »

La priorisation accrue de la famille amène à reformuler son projet migratoire. Ce dernier était déjà centré autour de la famille, et surtout des enfants, mais cela se renforce au cours de la carrière migratoire, quitte à tolérer des formes d’inégalités au sein du couple. Ces résultats résonnent avec les conclusions d’autres études (Espiritu, 2002 ; Parrado et Flippen, 2005 ; Yu, 2011 ; Ben Soltane, 2019 ; Gu 2019). Un couple qui se maintient dans l’immigration est en soi une ressource habilitante pour « réussir » leur immigration (selon la redéfinition que les conjoints opèrent de leur projet migratoire), mais cela peut amener à accepter des compromis ou des inégalités. Ainsi, l’idée du couple comme ressource habilitante est à mitiger, notamment pour la position des femmes, qui doivent porter une partie du projet familial en même temps que le projet migratoire.

Quelle que soit la situation du couple, les épreuves migratoires ont contribué à une forme de repli sur la cellule conjugale et familiale. Ces épreuves ont mené plusieurs couples à l’idée d’un futur migratoire circulaire (si possible), c’est-à-dire d’effectuer des allers-retours entre le pays d’origine et le Québec, alors que le projet d’immigration initial était envisagé dans un établissement à long terme au Québec.

Conclusion

Cet article avait pour objectif d’offrir un nouvel éclairage sur les dynamiques conjugales dans l’immigration, à partir d’une lecture par le prisme du genre, de la gestion de l’argent et des arbitrages résidentiels entre conjoints. Le but était de documenter des mécanismes sociaux qui demeurent le plus souvent cachés, les relations conjugales, mais aussi un groupe social que l’on connaît finalement peu au Québec, les personnes immigrantes hautement qualifiées qui s’établissent avec l’intention d’y rester. Pour répondre à ces objectifs, nous avons adopté une approche qualitative compréhensive en nous appuyant sur les récits de 17 situations conjugales (25 répondant·e·s). Observer les arrangements financiers et les arbitrages résidentiels entre conjoints nous a permis de faire ressortir trois manières de « faire couple » en évolution le long des parcours d’établissement au Québec.

Notre échantillon couvre une certaine diversité de situations. Il recèle toutefois de plusieurs angles morts. L’échantillon étant assez réduit, la région de l’Asie n’y est pas représentée, alors qu’elle constitue une part conséquente de l’immigration au Québec – un tiers des nouveaux arrivants entre 2011 et 2015 (Posca, 2016). Ainsi, si tous les couples, rencontrés dans le cadre cette étude, se retrouvent dans l’un ou l’autre des profils décrits dans cet article, de façon plus ou moins prononcée, mais nous pouvons imaginer qu’il existe sans doute d’autres manières de faire couple en migration qui ont échappé à l’analyse.

Cette étude reproduit certains biais du champ d’études sur le genre en migration, notamment de mettre en avant la position de la femme dans le couple au détriment d’une perspective plus totale du couple. Néanmoins, elle contribue à s’éloigner du débat sur le potentiel émancipateur de l’immigration pour les femmes qui perdure dans ce champ d’études. En outre, alors que, dans l’imaginaire collectif véhiculé actuellement par les médias et les discours « hostiles », les familles immigrantes sont plutôt présentées comme a priori inégalitaires et sexistes. Nous montrons que le parcours migratoire et l’installation au Québec sont des moteurs possibles d’inégalités au sein des couples.

De véritables efforts doivent être accomplis en direction des familles qui immigrent avec l’intention de s’établir à long terme au Québec ou au Canada, notamment celles appartenant à des groupes racisés, et pour qui la manière d’être accueillies et accompagnées dans ce processus joue un rôle déterminant dans la suite de leur parcours migratoire et conjugal. De meilleures conditions d’établissement sont nécessaires pour que ces conjoints puissent conjuguer leurs conceptions idéales du couple avec leur nouvelle réalité, pour éviter le creusement des inégalités entre conjoints et pour favoriser la réussite de leur projet migratoire initial.

Enfin, cette étude portait sur les couples qui se maintiennent, mais il serait intéressant de comparer ces configurations conjugales avec des couples qui se sont séparés, afin de faire ressortir les conditions individuelles et structurelles favorisant ou non la conservation d’un « terrain commun d’interprétation de son histoire » (Lemieux, 2004: 63) entre conjoints, lorsque la carrière migratoire est parsemée d’embûches.

Parties annexes

Notes

-

[1]

Le projet de recherche québécois le plus notoire est celui intitulé « Ça passe ou ça casse » et dirigé par Vatz Laaroussi en 2016 sur les divorces chez les couples immigrants au Québec. La présente recherche s’inscrit à rebours de cette démarche en s’intéressant aux manières dont « ça passe » pour les couples qui se maintiennent en s’établissant au Québec.

-

[2]

Afin de resituer qui parle, l’auteure emploie le « je » dans ce paragraphe.

-

[3]

Le concept de « carrière » dans la migration nécessite toutefois de considérer l’immigration comme « dotée d’une logique propre » (Sayad, 2006: 111).

-

[4]

Voir les travaux de Parsons (1985), pionnier des théories sur la nucléarisation des familles, ou encore Simmel (2004 [1903]), pour qui l’urbanisation de la fin du XIXe siècle serait surtout marquée par l’avènement de la monétarisation des échanges sociaux, mais dont les liens familiaux en seraient préservés.

-

[5]

Dans le cadre de cette recherche, nous nous attendions à un marquage des transferts de fonds internationaux, envoyés dans le pays d’origine, à la famille ou à la communauté, tel que le laisse penser les écrits sur le sujet (Batnitzky et al., 2012; Dia, 2007; Tran et Pantaleón, 2010; Vatz Laaroussi et Bolzman, 2010), mais cela a finalement peu été abordé par les personnes rencontrées.

-

[6]

Le type d’union (mariage, union civile ou cohabitation) n’était pas un critère, car nous savons que plus de neuf couples immigrants avec enfants sur dix (92 %) sont mariés au Québec (MFA, 2020). Nous avons plutôt opté pour un critère de cohabitation depuis avant l’immigration. Dans notre échantillon, il n’y a pas de lien entre la durée de la relation et le type d’union parmi les couples rencontrés, puisque ceux en union libre cohabitent depuis 10 ans et plus.

-

[7]

L’expérience de la réunification familiale est complètement différente et a davantage fait l’objet d’études. Voir notamment Bernier (2021).

-

[8]

Aucun couple rencontré n’a bénéficié des politiques sociales en matière d’hébergement à loyer modique depuis leur établissement au Québec.

-

[9]

Le projet a été approuvé par le Comité d’éthique en recherche avec des êtres humains de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS).

-

[10]

L’écriture passe du « nous » au « je » le temps de situer « qui parle ».

-

[11]

Pour une description détaillée du déroulement de ces étapes des carrières migratoires des personnes interviewées, consulter : Goudet (2021).

Bibliographie

- Araya-Moreno, J. 2014. L’alchimie de l’État: la construction de la différence dans le processus de sélection des immigrants au Québec , mémoire de maîtrise en sociologie, Montréal, Université de Montréal.

- Batnitzky, A., L. McDowell et S. Dyer. 2012. « Remittances and the Maintenance of Dual Social Worlds: The Transnational Working Lives of Migrants in Greater London », International Migration , vol. 50, no 4, p.140-156.

- Becker, H. S. 1985 (1963). Outsiders. Études de sociologie de la déviance , trad. J. Briand, Paris, Éditions Métailié.

- Belleau, H. 2008. « Entre le partage des dépenses et le partage des avoirs: les comptes conjugaux des ménages québécois », dans L’usage de l’argent dans le couple: Pratiques et perceptions des comptes amoureux. Perspective internationale , sous la dir. de H. Belleau et C. Henchoz, Paris, Éditions L’Harmattan, p. 113-148.

- Belleau, H., C. Lavallée et A. Seery. 2017a. « La gestion commune au sein des couples: une question de mariage ou pas ? », Cahiers québécois de démographie , vol. 46, no 1, p. 47-71.

- Belleau, H., C. Lavallée et A. Seery. 2017b. Unions et désunions conjugales au Québec: rapport de recherche. Première partie: le couple, l’argent et le droit , INRS Centre Urbanisation Culture Société.

- Ben Soltane, S. 2018. « Dans l’intimité familiale des immigrantes: le travail domestique d’intégration des femmes maghrébines », dans Travail invisible. Portraits d’une lutte féministe inachevée , sous la dir. de C. Robert et L. Toupin, Québec, Les Éditions du Remue-Ménage, p. 71‑82.

- Ben Soltane, S. 2019. De l’expérience de vie à l’expertise communautaire et urbaine: étude des pratiques intégratives des femmes immigrantes maghrébines à Montréal et à Marseille , thèse de doctorat en travail social, Montréal, McGill University.

- Bernier, E. 2014. « De transformations conjugales à la rupture en contexte migratoire. Bilan de recherches », Cahiers de l’ÉDIQ , vol. 2, no 1, p. 37-45.

- Bernier, E. 2021. Les effets du processus de parrainage sur les dynamiques conjugales et les parcours de vie . Thèse de doctorat en sciences humaines appliquées, Montréal, Université de Montréal.

- Bertaux-Wiame, I. 1995. « Familial et résidentiel : un couple indissociable », Sociologie et sociétés , vol. 27, no 2.

- Déchaux, J.-H. 1996. « Les services dans la parenté: fonctions, régulation, effets », dans Faire ou faire-faire ? Famille et services , sous la dir. de J.-C. Kaufmann, Rennes, Presses universitaires de Rennes, p. 39-54.

- Dia, H. 2007. « Les investissements des migrants dans la vallée du fleuve Sénégal : confiance et conflits d’intérêts », Revue européenne des migrations internationales , vol. 23, no 3, p. 29-49.

- Diabone, C. 2017. Pratiques et modes de résolution des conflits chez les immigrants subsahariens établis à Québec , mémoire de maîtrise en service social, Québec, Université Laval.

- Espiritu, Y. L. 2002. « Filipino Navy Stewards and Filipina Health Care Professionals: Immigration, Work and Family Relations », Asian and Pacific Migration Journal , vol. 11, no 1, p. 47-66.

- Fagnani, J. 1989. « L’enjeu de la localisation résidentielle au sein des stratégies professionnelle et familiale des femmes instruites des classes moyennes », Recherches féministes , vol. 2, no 1, p. 93-101.

- Freitas, A. et M. Godin. 2013. « Carrières migratoires des femmes latino-américaines dans le secteur de la domesticité à Bruxelles », Revue européenne des migrations internationales , vol. 29, no 2, p. 37-55.

- Garner, S. 2014. « Am I the Small Axe or the Big Tree? », dans White Self-Criticality beyond Anti-Racism: How does it Feel to be a White Problem? , sous la dir. de G. Yancy, Washington, Lexington Books, p. 189-210.

- Glenn, E. N. et N. Issei. 1986. « War Bride: Three Generations of Japanese American Women in Domestic Service », Philadelphia: Temple University Press , vol. 32, p. 1919-1929.

- Godbout, J. T., J. Charbonneau et V. Lemieux. 1996. La circulation du don dans la parenté , INRS Centre Urbanisation Culture Société.

- Godin, M. et A. Réa. 2011. « Nouvelles logiques de migration et de mobilité », dans Les mondes universitaires face au marché. Circulation des savoirs et pratiques des acteurs , sous la dir. de M. Leclerc-Olive, G. S. Ghellab et A.-C. Wagner, Paris, Éditions Karthala, p. 49-62.

- Goudet, A. 2021. Les dynamiques conjugales dans l’immigration. Une lecture par le prisme du genre, de la gestion de l’argent et des arbitrages résidentiels entre conjoints , thèse de doctorat en études urbaines, Montréal, Institut national de la recherche scientifique.

- Gu, C.-J. 2012. « Women’s status in the context of international migration », Sociology Compass , vol. 6, no 6, p. 458-471.

- Gu, C.-J. 2019. « Bargaining with Confucian Patriarchy: Money, Culture, and Gender Division of Labor in Taiwanese Immigrant Families », Qualitative Sociology , vol. 42, no 4, p. 687-709.

- Haince, M.-C. 2014. « La domestication de l’Autre ou la fabrication de l’''immigrant parfait''», Diversité urbaine , vol. 14, no 1, p. 95-116.

- Henchoz, C. 2007. Le couple et l’argent. Les significations et usages sociaux de l’argent comme révélateurs sociologiques du processus de construction conjugale , thèse de doctorat en sciences humaines, Neuchâtel, Université de Neuchâtel.

- Henchoz, C. 2008. « Le couple et l’argent: quand l’amour produit et reproduit des rapports de pouvoir et d’inégalités », dans L’usage de l’argent dans le couple: Pratiques et perceptions des comptes amoureux. Perspective internationale , sous la dir. de H. Belleau et C. Henchoz, Paris, Éditions L’Harmattan, p. 31-74.

- hooks, b. 2015 (1990). « Homeplace: A Site of Resistance », dans Yearning : Race, Gender, and Cultural Politics , New York, Routledge, Taylor & Francis Group.

- Institut de la statistique du Québec (ISQ). 2020. Les indicateurs de l’occupation et de la vitalité des territoires. Nombre de personnes immigrantes admises .

- Jean, S. 2014a. Revisiter les rapports au quartier: choix résidentiels et attachement au quartier de jeunes familles de classes moyennes dans la région métropolitaine de Montréal , thèse de doctorat en études urbaines, Montréal, Institut National de la Recherche Scientifique.

- Jean, S. 2014b. « Ville ou banlieue ? Les choix résidentiels des jeunes familles de classe moyenne dans la grande région de Montréal », Recherches sociographiques , vol. 55, no 1, p. 105-134.

- Kaufmann, J.-C. 1992. La trame conjugale: analyse du couple par son linge , Armand Colin.

- Lambert, A. 2016. « Échapper à l’enfermement domestique », Actes de la recherche en sciences sociales , no 5, p. 56-71.

- Lambert, A., P. Dietrich-Ragon et C. Bonvalet. 2018. « Introduction. De nouvelles questions pour un vieil objet », dans Le monde privé des femmes , Paris, Ined Éditions, p. 27-38.

- Leigh, J. P. 2016. « Skilled Immigrants and the Negotiation of Family Relations During Settlement in Calgary, Alberta », Journal of International Migration and Integration , vol. 17, no 4, p. 1065-1083.

- Lemieux, D. 2004. « La formation du couple racontée en duo », Sociologie et sociétés , vol. 35, no 2, p. 59-77.

- Lemieux, D. 2008. « De couple à parent: des récits de transition selon l’approche des parcours de vie », Enfances Familles Générations , no 9.

- Lord, S., P. Serfaty-Garzon, S. Larbi-Messaoud et A. Boutas. 2019. « Explorer et reconstruire un chez-soi à l’étranger. Une exploration des parcours d’installation résidentielle d’immigrants internationaux à Montréal », Espace populations sociétés , no 2.

- Martuccelli, D. 2015. « Les deux voies de la notion d’épreuve en sociologie », Sociologie , vol. 6, no 1, p. 43-60.

- Mathieu, N., A. Morel-Brochet, N. Blanc, P. Gajewski, L. Grésillon, F. Hebert, W. Hucy et R. Raymond. 2004. « Habiter le dedans et le dehors: la maison ou l’Éden rêvé et recréé », Strates. Matériaux pour la recherche en sciences sociales , no 11.

- Menjívar, C. 1999. « The Intersection of Work and Gender: Central American Immigrant Women and Employment in California », American Behavioral Scientist , vol. 42, no 4, p. 601-627.

- Mills, C. W. 2023 (1959). « The Sociological Imagination », dans Social Work , 2e éd., Routledge.

- Ministère de la Famille (MFA). 2020. Les familles immigrantes et mixtes au Québec. Un portrait statistique à partir du Recensement de 2016 , coll. « Quelle famille ? ».

- Morel-Brochet, A. 2007. « À la recherche des spécificités du mode d’habiter périurbain dans les représentations et les sensibilités habitantes », Norois. Environnement, Aménagement, Société , no 205, p. 23-35.

- Morgenshtern, M. 2019. « ''My Family’s Weight on My Shoulders'': Experiences of Jewish Immigrant Women from the Former Soviet Union (FSU) in Toronto », Social Sciences , vol. 8, no 3.

- Morgenshtern, M. et S. Pollack. 2014. « ''Changing the Rules of the Game'': Experiences of Jewish Immigrants From the Former Soviet Union », Journal of Feminist Family Therapy , vol. 26, no 3, p. 117-137.

- Moujoud, N. 2008. « Effets de la migration sur les femmes et sur les rapports sociaux de sexe. Au-delà des visions binaires », Les cahiers du CEDREF. Centre d’enseignement, d’études et de recherches pour les études féministes , no 16, p. 57-79.

- Mounir, H. 2013. Entre ici et là-bas: le pouvoir des femmes dans les familles maghrébines, Rennes , Presses universitaires de Rennes.

- Murdie, R. A. 2002. « The Housing Careers of Polish and Somali Newcomers in Toronto’s Rental Market », Housing Studies , vol. 17, no 3, p. 423-443.

- Nyman, C. 1999. « Gender Equality in ’the most Equal Country in the World’? Money and Marriage in Sweden », The Sociological Review , vol. 47, no 4, p. 766-793.

- Paquet, M. 2020. « La ''sélection efficace'' des immigrants : paradigme de la mobilité et légitimité de l’État québécois », Diversité urbaine , vol. 20, no 1.

- Paré, M.-È. 2020. Immigrer et se disputer. Que nous apprennent les « chicanes » de couple sur la famille ? , Montréal, coll. « Partenariat Familles en mouvance ».

- Parrado, E. A. et C. A. Flippen. 2005. « Migration and Gender among Mexican Women », American sociological review , vol. 70, no 4, p. 606-632.

- Parsons, T. 1985. Talcott Parsons on institutions and social evolution: selected writings, Chicago, University of Chicago Press.

- Pessar, P. R. 1999. « Engendering Migration Studies: The Case of New Immigrants in the United States », American Behavioral Scientist , vol. 42, no 4, p. 577-600.

- Popko, Y. 2016. Les stratégies et les étapes de carrière migratoire des femmes d’ex-URSS , mémoire de master II, Toulouse, Université Toulouse II Jean Jaurès.

- Posca, J. 2016. Portrait du revenu et de l’emploi des personnes immigrantes , Institut de recherche et d’informations socio-économiques.

- Rérat, P., M. Gurtner et D. Baehler. 2014. « Les choix résidentiels des couples: motivations, arbitrages et logiques de genre parmi les classes moyennes supérieures urbaines », Bulletin de la Société Géographique de Liège , vol. 63, p. 51-65.

- Safilios-Rothschild, C. 1969. « Family Sociology or Wives’ Family Sociology? A Cross-Cultural Examination of Decision-Making », Journal of Marriage and the Family , vol. 31, no 2, p. 290-301.

- Sayad, A. 2006. L’immigration ou les paradoxes de l’altérité. L’illusion du provisoire , Paris, Raisons d’agir éditions, coll. « Cours et travaux ».