Résumés

Résumé

Cadre de la recherche : S’inscrivant dans une recherche interrogeant les effets de l’expérience migratoire sur les parcours conjugaux, cet article s’intéresse aux modalités des réagencements observés. Si la lecture des travaux existants amène au constat des répercussions inégales du départ sur les rapports de genre (entre contraintes et espaces d’autonomie, notamment pour les femmes), la question du « comment » des transformations à l’œuvre reste encore à explorer (Catarino et Morokvasic, 2005).

Objectifs : En abordant l’espace conjugal comme un lieu traversé par des rapports de pouvoir, il s’agit de voir comment la situation migratoire intervient dans la formulation des règles de la vie conjugale et de quelles manières elle forme une ressource à disposition des individus dans le cadre des rapports de force conjugaux.

Méthodologie : Ce travail s’appuie sur les résultats d’une recherche doctorale principalement basée sur la conduite de quarante entretiens biographiques menés auprès de femmes émigrées d’Afrique de l’Ouest et centrale résidant en France.

Résultats : Trois modes de mobilisation de la situation migratoire, par les migrantes elles-mêmes ou par leur conjoint, ont été mis au jour : la migration comme lieu d’un cadre normatif pourvoyeur d’autres « règles du jeu » à faire valoir dans le couple et ses pratiques ; comme lieu d’une dette administrative imposée à un(e) conjoint(e) rejoignant(e) ; ou comme projet alternatif à une situation conjugale insatisfaisante. Ces usages de la migration se cristallisent autour d’enjeux d’autonomie.

Conclusions : La ressource migratoire se voit sollicitée comme levier d’action pour modifier, concrètement, les formes de la vie conjugale.

Contribution : Il est ici question de mettre en relief les résonances de l’expérience migratoire dans l’espace conjugal, invitant à la compter parmi les ressources mobilisables par les individus.

Mots-clés :

- migration,

- pouvoir conjugal,

- ressources,

- genre

Abstract

Research framework: As part of a survey investigating the effects of the migratory experience on marital courses, this article discusses the modalities of rearrangements observed. An examination of the existing literature led us to notice the unequal consequences of migration on gender relations (between constraints and spaces of autonomy, especially for women), and yet the question of “how” such shifts are taking place remains to be explored (Catarino and Morokvasic, 2005).

Objectives: By considering the marital sphere as a locus crossed by power relations, what is at stake is to understand how the migratory situation affects the definition of the rules of marital life and in which ways it constitutes a resource available to individuals within the marital balance of powers.

Methodology: This work is based on the results from forty biographical interviews carried out during a doctoral research project with women who have emigrated from western and central Africa and settled in France.

Results: Three types of mobilization of the migratory situation, adopted by the migrant women themselves or by their partners, have been highlighted: migration as a locus of a normative framework providing new “rules” within the couple and its practices; as a locus of an administrative debt enforced on a joining partner; or as an alternative project to an unsatisfying marital situation. These uses of migration are crystallized in autonomy issues.

Conclusions: The migratory resource is used as leverage to concretely alter the forms of marital life.

Contribution: Herein, this article spotlights the effects of the migratory experience on the marital sphere, leading us to count it among the resources available to individuals.

Keywords:

- migration,

- marital power,

- resources,

- gender

Corps de l’article

« Qu’advient-il de dangereux à leurs yeux pour que les paternalistes permissions et les sourires intéressés (ou amusés) se muent en menace, puis en exercice de la force ? La recherche et l’acquisition des moyens pratiques et concrets de l’indépendance ne ferait-elle pas la ligne de partage ? »

Guillaumin, 2016 [1992]

Introduction : l’espace conjugal, lieu de mises en tension

Siège de la socialisation de l’adulte en devenir et de ses apprentissages du lien affectif et social, la famille n’en demeure pas moins, en tant que groupe social ordinaire, un lieu traversé par des dissensions et des rapports de pouvoir (Kellerhals et al., 1984; Kellerhals et al., 1982)[1]. Marquée par l’ambivalence (Widmer et Lüscher, 2011), la famille forme un espace social au sein duquel se côtoient les attentes et les intérêts divergents de chacun(e) de ses membres.

« L’ambivalence peut être définie comme l’expérience individuelle d’une oscillation temporaire ou durable entre des opposés polaires en ce qui concerne le ressenti, la pensée, la volonté ou l’action. […] La notion d’ambivalence met le doigt sur le fait que des attitudes, des comportements, des pratiques, à la fois conflictuels et solidaires, structurent les relations sociales : le soutien émotionnel et le conflit, l’autonomie et la dépendance à autrui, le besoin de proximité et la prise de distance pour n’en mentionner que quelques-unes. » (Widmer et Lüscher, 2011 : 51).

Au sein du groupe familial, la dyade conjugale apparaît être un endroit privilégié pour observer ces dynamiques relationnelles ambivalentes et leurs enjeux.

Parce qu’il est aujourd’hui un espace vis-à-vis duquel sont formulées de nombreuses exigences individuelles, et par ailleurs contradictoires, le couple est d’autant plus susceptible d’être la scène de tensions et de luttes. L’exigence d’autonomie, axe structurant des évolutions sociales contemporaines et en particulier au sein de la sphère familiale à partir de la deuxième moitié du XXe siècle en France[2], contribue à y modeler les enjeux. Pris dans une tension entre réalisation personnelle et engagement conjugal (Singly, 2000 ; Neyrand, 2002), entre « individualisation et “communauté” » (Singly, 2003), le couple donne lieu à des arbitrages nécessaires pour ses membres. Devant cohabiter avec « l’intimité personnelle », renvoyant aux espaces « réservés » à l’individu indépendamment de son statut de partenaire, « l’intimité conjugale » (Singly, 2003) ou la vie commune est ainsi sujette à des arrangements et à la négociation (Giddens, 2004 [1992]), mais aussi à des confrontations et à des impositions.

La présence de visées et d’intérêts divergents entre les conjoints laisse présager non seulement des mises en tension dans l’espace conjugal, mais aussi des rapports de pouvoir qui trouvent alors à s’y déployer. Ces derniers impliquent par ailleurs des moyens à disposition, variablement répartis entre chacun des conjoints, pour être en mesure de peser dans le rapport de force. Ces moyens ou ressources constituent la dimension à laquelle cet article s’intéresse spécialement. Interrogeant la (re)définition des espaces de pouvoir au sein de la vie conjugale, il pose la question des éléments mobilisés par les individus dans leur couple pour formuler et défendre leurs conceptions de l’intimité personnelle et conjugale. Comment s’élaborent ainsi les cadres et les modalités concrètes de la vie conjugale en interaction avec le partenaire et/ou le groupe familial ? Plus particulièrement, cette interrogation s’inscrit dans le contexte de la migration. En effet, dans quelle mesure la situation migratoire vient-elle peser dans les rapports de pouvoir conjugal ? À partir d’une recherche doctorale conduite autour des parcours de femmes émigrées d’Afrique de l’Ouest et centrale installées en France, nous avancerons une acception de la migration comme ressource. Par la mobilité géographique induite, par l’accès à d’autres normes et à d’autres pratiques sociales dominantes, la situation migratoire introduit une nouvelle donne susceptible d’être diversement saisie par les individus pour amender ou préserver des espaces d’autonomie. Au-delà du contexte, de l’évènement ou de l’« accident de parcours », la migration forme une ressource qui, ainsi mobilisée, contribue à rejouer l’équilibre des rapports de force conjugaux et à modifier les places et les statuts dans la sphère familiale et sociale.

Notre propos s’articulera en trois temps. Nous tenterons d’abord d’éclaircir les notions de pouvoir et de ressource dans le cadre conjugal, notamment en les examinant à la lumière du contexte migratoire, avant de présenter les matériaux de terrain sur lesquels se basent nos résultats de recherche et de chercher, enfin, à voir comment la migration constitue une ressource en soi mobilisée au sein de la vie conjugale.

Espaces et bases du pouvoir dans la sphère intime

Examiner la vie de couple et ses dynamiques nous inscrit dans l’étude des formes d’expression de l’intime. Communément invoquée pour se référer aux « choses » de la vie privée, la sphère dite intime est susceptible de renvoyer aux modalités de la vie sexuelle et de la vie amoureuse[3] ou encore à celles de la vie conjugale (et familiale) dans laquelle les premières ne s’inscrivent pas nécessairement. Ce qui vient ici définir l’intimité est la clôture du groupe constitué vis-à-vis des individus n’y participant pas ou, dit autrement, le lien d’exclusivité qui vient précisément définir le type de relation du groupe établi (Simmel, 1999 [1908])[4]. L’intimité exercée au sein de la dyade conjugale suppose alors une élaboration, de la part de ses membres, des règles et des échanges qui la constituent. C’est précisément dans le cadre de cette élaboration et dans les formes de sa réalisation que nous souhaitons saisir les rapports de pouvoir institués.

Pouvoir conjugal et ressources

Venant froisser l’imagerie dominante de l’union conjugale fondée sur un amour romantique et désintéressé, la reconnaissance de l’existence de rapports de pouvoir dans le couple peut être si peu avouable que les conjoints sont amenés à masquer leurs dissensions au moyen de « diverses tactiques » (Kellerhals etal., 1982 : 175). Outre la mise en présence d’intérêts divergents (Kellerhals et al., 1984), la dissymétrie des ressources à disposition des parties prenantes vient caractériser la relation de pouvoir (Crozier et Friedberg, 1977). Selon la définition bien connue de la puissance par Max Weber, le pouvoir peut être défini comme étant « toute chance de faire triompher au sein d’une relation sociale sa propre volonté, même contre des résistances, peu importe sur quoi repose cette chance. » (Weber, 1995 [1922] : 95)[5]. Bien que partant du pouvoir exercé « par », la définition de l’auteur laisse entrevoir des dynamiques relationnelles : le rapport de pouvoir s’établit dans une « relation sociale » et non sans « résistances ». Si on poursuit dans cette perspective, « le pouvoir [est] un rapport de force, dont l’un peut retirer davantage que l’autre, mais où, également, l’un n’est jamais totalement démuni face à l’autre » (Crozier et Friedberg, 1977 : 69). Aborder le pouvoir dans le couple nous force ainsi à considérer les actions réciproques de ses membres et à interroger les moyens que ces derniers saisissent pour infléchir ou maintenir les rapports de force en leur faveur. Soulignons que l’étude des rapports de pouvoir dans le cadre conjugal n’est pas ici envisagée exclusivement sous le prisme du conflit ouvert, d’autres modes d’expression des dissensions, plus contenus et lieux de (re)négociations continues, pouvant avoir cours. Reprécisons qu’étudier des situations de mises en tension, ou dit autrement d’« ambivalence dyadique » (Widmer et Lüscher, 2011), ne revient assurément pas à nier les liens de solidarité et d’affect pouvant par ailleurs donner corps à l’espace conjugal.

Pluridimensionnel, le pouvoir conjugal pose la question de ses délimitations, outre celle de sa mesure qui reste une question méthodologique à part entière[6]. Le présent article vise moins à présenter les déclinaisons de ce pouvoir qu’à donner à voir la nature des enjeux qui le sous-tendent et nous verrons qu’ils se cristallisent, pour une bonne partie, autour de questions d’autonomie[7]. En somme, il est alors question pour chacun(e) d’élargir ses espaces d’agir en vue de mettre en adéquation la réalité conjugale (actuelle ou à venir) avec un certain nombre d’attentes ou d’aspirations individuelles. Ainsi, au-delà du travail de redéfinition de l’environnement social de l’individu induit par le projet conjugal et matrimonial lui-même (Berger et Kellner, 2007 [1964]), s’opère, au sein de celui-ci, un « travail de frontières » et de redéfinition, continue, des espaces de pouvoir. À l’image du « boundary-work » formulé par Thomas F. Gieryn (1983) pour décrire l’effort de distinction des scientifiques par rapport aux autres sphères sociales productrices de représentations du monde (et notamment la sphère religieuse), et ce en vue d’établir leurs intérêts (légitimité, autorité, appui des institutions, autonomie), les individus sont amenés à se mobiliser au sein du couple pour distinguer et défendre des espaces d’agir vis-à-vis de leurs conjoint(e)s, participant d’un remodelage de leurs places et de leurs statuts.

Nous l’avons dit, le pouvoir suppose de disposer des moyens pour l’exercer. Cette question renvoie aux « ressources de toutes sortes (individuelles, culturelles, économiques, sociales) dont un acteur peut disposer du fait de sa situation sociale globale et qui définissent le cadre temporel, spatial et social[8] dans lequel sa stratégie devra à tout moment s’inscrire. » (Crozier et Friedberg, 1977 : 74). Entendues ici comme des capitaux mobilisables par un individu pour atteindre des objectifs donnés, les ressources ainsi susceptibles d’intervenir dans l’espace conjugal apparaissent de nature et de source multiples. Nous distinguerons deux catégories de ressources principales : les propriétés individuelles et les contextes sociaux d’ancrage.

Les premières renvoient d’abord à des caractéristiques personnelles basiques telles que le sexe (et avec lui, le genre) et l’âge ou encore le capital esthétique qui n’est pas sans incidences sur la structuration du marché matrimonial (Bozon et Héran, 2006 ; Singly, 2004 [1987]). On compte le niveau d’instruction dont on sait qu’il joue un rôle particulièrement décisif sur les destinées conjugales et familiales féminines (voir parmi tant d’autres Singly, 2004 [1987] ; 1987 ; Kellerhals etal., 1982). Les propriétés individuelles s’appuient en partie sur la condition socio-économique dont la conversion en pouvoir conjugal a été mise en évidence (on pense en particulier ici à la « théorie des ressources » de Blood et Wolfe, 1960), bien que cette approche soit aujourd’hui largement considérée comme non suffisante pour rendre compte des dynamiques de pouvoir conjugal. En effet, d’autres types de ressources que le capital socio-économique interviennent comme, par exemple, l’amour (aimer, mais aussi, et surtout être aimé) et l’implication émotionnelle différenciée (Safilios-Rothschild, 1976). Par ailleurs, les contextes socioculturels, par les normes qui s’y imposent, viennent interférer dans la résonance des ressources individuelles et dans la structuration des rapports de pouvoir (Rodman,1972 ; Coenen-Huther, 2001). S’agissant de la seconde catégorie de ressources distinguée, elle renvoie précisément aux ancrages présentés par l’individu, à différents niveaux : aussi bien les législations et cultures nationales que le réseau social environnant via l’entourage, qu’il s’agisse de relations professionnelles, amicales ou familiales. Par les normes diffusées (lois, représentations dominantes…) ou par les appuis concrets fournis par un tiers (relais d’information, dans le domaine du travail notamment, aide à la garde des enfants…), les cadres environnants sont ainsi susceptibles d’être diversement sollicités et de peser.

Nous envisageons donc les ressources de l’individu dans la diversité de leurs formes et de leurs contextes socioculturels ainsi que dans leur mise en relation avec celles présentées par le conjoint. Suivant ici Jean Kellerhals et son équipe de recherche, nous considérons les capitaux à disposition des personnes, ou leurs « atouts sociaux », comme étant éminemment décisifs dans les attentes formulées à l’égard du couple, dans le type d’échange qui s’y voit conduit ainsi que dans les arbitrages réalisés en son sein entre individualisation et mise en commun (Kellerhals et al., 1982). Mais les (re)définitions de la vie conjugale dépendent aussi des « alternatives » disponibles. Le fait de pouvoir ou non accéder à une ressource souhaitée autrement que par son couple ou de pouvoir accéder ou non à un statut social en dehors du foyer entre en considération dans les choix conjugaux réalisés (Safilios-Rothschild, 1976 ; Kellerhals et al., 1984 ; Kellerhals et al., 1982). Cette question des alternatives accessibles est centrale pour mieux comprendre les dynamiques de rapports de force conjugaux, nous serons amenés à y revenir.

Interférence de la donnée migratoire dans le jeu conjugal

La recherche sur les migrations internationales a largement donné à voir les bouleversements induits par l’expérience migratoire sur les ressources détenues par chacun(e). La migration agit en effet sur la distribution des ressources en en produisant de nouvelles (gagner en capital symbolique par exemple en étant parti émigrer) ou au contraire en les amenuisant (perdre un statut social via une déqualification professionnelle notamment). Elle vient non seulement modifier les ressources dans leur structuration mais aussi dans leur résonance. En effet, ce qui constituait une ressource dans le pays d’origine peut se révéler être une contrainte dans le pays d’arrivée (en témoigne le cas de femmes mexicaines dont la famille, ressource au Mexique, constitue un frein à leur autonomisation dans le cadre de leur vie de couple aux États-Unis : Parrado et al., 2005). De ce point de vue, il est difficile d’énoncer des affirmations générales sur l’effet émancipateur ou non de l’expérience migratoire. S’agissant des conditions de vie des femmes en particulier, les travaux existants pointent à la fois les espaces d’autonomie et les contraintes (sociales et institutionnelles) induits et/ou renforcés par la migration. Aussi, les auteur(e)s qui se sont attaché(e)s à dresser un état des lieux des études sur cette question convergent vers le constat de répercussions inégales du départ sur les rapports sociaux de sexe (voir notamment : Tienda et Booth, 1991 ; Catarino et Morokvasic, 2005).

Si la migration affecte les ressources à disposition des individus, elle peut elle-même être appréhendée comme une ressource par le biais, nous le verrons, de la situation à l’arrivée, des modalités de la migration ou de la décision du départ. Seulement quelques auteures ont décrit l’expérience migratoire ou la mobilité transnationale en termes de ressource à part entière, dans l’étude de parcours migratoires (Morokvasic, 1999 ; Lesclingand et Hertrich, 2017) et plus particulièrement conjugaux (Hertrich, 2014), où elles sont alors converties en moyen d’améliorer des conditions de vie et d’étendre les espaces d’agir. Partant des résultats de notre enquête de terrain, nous contribuerons également à l’élaboration de cette approche, dans le cadre de la vie conjugale et familiale. Bien que la notion de ressource migratoire ne soit pas sans rappeler celle de stratégie migratoire, fréquemment trouvée dans la littérature scientifique s’intéressant aux migrations, elle ne la rejoint que partiellement. Sans pour autant occulter ici la notion de stratégie[9] qui garde sa pertinence dans l’analyse d’un certain nombre de configurations migratoires, celle de ressource lui est préférée en raison de deux aspects. D’une part, plus ouverte car moins ancrée dans une démarche d’élaboration, de calcul et de rationalité, elle laisse la place à une multiplicité d’appropriations, incluant la mise en place de stratégies. D’autre part, la notion de ressource invite à considérer la situation migratoire effective mais aussi sa potentialité de concrétisation : bien que non activée, la ressource (partir) est disponible et exerce par ce seul biais un effet. La socio-démographe Véronique Hertrich distingue à cet égard un « pouvoir de partir »[10].

Méthodologie et population d’enquête

Une enquête biographique

Le présent article repose sur une enquête de terrain conduite dans le cadre d’une recherche doctorale interrogeant les effets de l’expérience migratoire sur la formation des parcours conjugaux et familiaux[11]. Les parcours migratoires ont été recueillis au moyen d’entretiens biographiques (Demazière et Dubar, 2004 ; Collet et Veith, 2013) menés auprès de femmes émigrées de pays d’Afrique de l’Ouest et centrale et résidant en France. Par la méthode biographique, il a été permis d’approcher les parcours des émigrantes[12] dans la durée et dans leur diversité (vie familiale, sociabilités, vie professionnelle, notamment) depuis le pays de départ jusqu’à leur vie quotidienne en France, permettant alors de replacer le choix conjugal au cœur des différents cadres sociaux contribuant à le façonner au cours du temps (Collet et Santelli, 2012). Plus particulièrement, notre méthode a pris appui sur l’approche du « parcours de vie » (voir Lalive d’Épinay, 2012 ; Santelli, 2014 ; Elder, 1994)[13], celle-ci impliquant d’appréhender l’individu dans le cadre de son environnement social (entendu au pluriel, contexte(s) temporel(s) inclus et dans une perspective diachronique) et dans son interaction avec ce dernier (induisant alors de considérer une capacité d’agir de l’individu, ou agency, que les retours de notre terrain d’enquête corroborent). Au-delà des contextes et du temps, une attention particulière a été accordée au sens que les enquêtées attribuaient à leurs parcours migratoires et conjugaux, dans une démarche de recherche résolument compréhensive.

Dans cette perspective, quarante-et-un entretiens individuels[14] de type semi-directifs ont été réalisés, d’une durée moyenne de 2 h 20. D’emblée, soulignons qu’en ayant interviewé exclusivement des femmes, nous n’esquissons des rapports conjugaux que du seul point de vue de leurs pratiques et de leurs perceptions tout en ayant, auprès de chacune des femmes interviewées, systématiquement recueilli les données permettant de situer le conjoint (âge, ascendance migratoire, profession…) afin d’identifier la configuration conjugale. Des observations ont été réalisées lors des entretiens conduits au domicile des enquêtées (cas de la moitié de l’échantillon d’enquête), parfois en présence du conjoint. Cet article mobilise principalement les entretiens individuels mentionnés, conduits entre 2014 et 2016, mais aussi d’autres entretiens individuels menés lors d’une enquête de terrain réalisée en 2012 (dans le cadre d’un mémoire de Master 2) auprès de femmes subsahariennes ayant immigré seules en France[15].

Diversité des situations migratoires et matrimoniales

Âgées de 49 ans en moyenne[16], les femmes enquêtées ont toutes émigré adultes d’un pays d’Afrique de l’Ouest ou centrale (onze pays de départ sont représentés pour les deux régions d’émigration : Sénégal, Bénin, Côte-d’Ivoire, Ghana, Togo et Guinée Conakry ; Congo Brazzaville, République Démocratique du Congo (RDC), Cameroun, Centrafrique et Gabon). Elles vivent en France depuis au moins dix années (pour certaines depuis vingt, trente, voire plus de quarante ans)[17]. Si la majorité des personnes enquêtées a émigré au cours des décennies 1990 (17 personnes) et 2000 (12 personnes), le reste d’entre elles est arrivé dans les années 1980 (6 personnes) ou dans les années 1970 et 1960 (respectivement 3 et 2 personnes). Enfin, au moment de l’enquête, elles résident en très grande majorité au sein de l’agglomération lyonnaise.

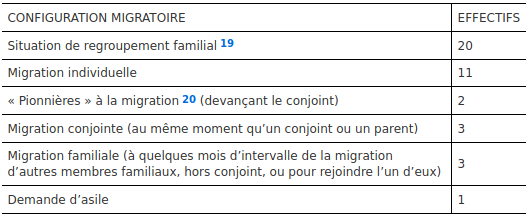

Au-delà de leur condition commune de migrante subsaharienne en France, elles présentent des motifs de départ et des situations conjugales à l’arrivée variés. Si la catégorisation (notamment administrative) des motifs de migration ne peut rendre compte de la complexité des raisons d’un départ, le plus souvent plurielles, nous avons identifié six configurations migratoires dans lesquelles se placent les femmes interviewées[18].

Tableau 1

Situations à l’arrivée des femmes enquêtées

Les situations migratoires et matrimoniales ne se superposent pas nécessairement. Ainsi, s’il est vrai que la plupart des femmes (civilement) mariées à l’arrivée se retrouvent dans la configuration migratoire du regroupement familial (le statut matrimonial autorisant l’entrée en France en tant que conjointe, même si les enquêtées venues rejoindre leur conjoint présentent des situations administratives variées à l’arrivée), les migrations individuelles sont en partie constituées de femmes ayant émigré en étant en couple avec un conjoint resté dans le pays d’origine. Quoi qu’il en soit, les statuts matrimoniaux présentés à l’arrivée sont divers : elles sont célibataires, en couple et/ou mariées. Moins nombreuses, on relève également des femmes divorcées ou veuves au moment de la migration.

Si on se penche sur le capital scolaire à disposition des femmes enquêtées, ces dernières présentent des degrés d’instruction très variés. Notons toutefois que les personnes qui détiennent – au moins – le baccalauréat forment la moitié de l’échantillon d’enquête. Nous verrons, au travers des cas présentés, que ce ne sont pas nécessairement les plus dotées en capital scolaire qui usent de la ressource migratoire.

Tableau 2

Degrés d’instruction des femmes enquêtées

Venons-en à présent aux différents modes de mobilisation de la ressource migratoire au sein de l’espace conjugal. Les entretiens conduits ont mis au jour trois modes de mobilisation de la part des émigrantes elles-mêmes ou de leurs conjoints : la situation migratoire comme lieu d’un cadre normatif de substitution, comme lieu d’une dette administrative et comme lieu d’un projet alternatif.

La migration comme cadre normatif de substitution

Par la pluralité de leurs pays de départ, les femmes de notre échantillon d’enquête représentent une diversité de normes familiales et conjugales à laquelle s’ajoute la diversité des formes familiales trouvées au sein même des pays d’origine. Malgré tout, les modèles familiaux des sociétés subsahariennes présentent un certain nombre de traits les distinguant nettement de ceux trouvés en France, à l’image de la place forte qu’y tient la famille élargie, notamment dans son rôle éducatif vis-à-vis de l’enfant, ou du poids du lignage dans la définition du groupe familial (Barou, 2002 [1991]). S’agissant des normes matrimoniales, la notion de couple même, telle qu’elle résonne en contexte français, ne va pas de soi. Le fort ancrage des conjoints dans leurs cercles familiaux respectifs contrarie le déploiement d’un espace conjugal indépendant. La vie conjugale est à saisir dans cet environnement familial pourvoyeur de normes et de statuts régissant les rapports de sexe, majoritairement structurés autour d’une prééminence accordée au masculin (Adjamagbo et al., 2014). La migration donne à voir les tentatives de reformulation des rapports de genre hérités, lesquelles s’observent déjà au sein des pays d’émigration (Calvès et al., 2018).

Dans la société d’accueil, les émigrantes sont amenées à s’appuyer sur des dissonances normatives pour chercher à établir des rapports conjugaux en adéquation avec leurs intérêts et leurs aspirations. La formation d’unions polygamiques en contexte migratoire français constitue une situation typique de ce type de mobilisation de la part des émigrantes.

Le cas de Meissa[23] (68 ans, Sénégal, non scolarisée) en offre une illustration. À la fin des années 1960, à tout juste 20 ans, elle vient s’installer en France avec son mari Assane, Sénégalais de plus de dix ans son aîné, qu’elle avait rejoint un an plus tôt en Europe du Sud depuis le Sénégal. Tandis que lui occupe un poste d’ouvrier en usine, Meissa commence à travailler quelque temps après leur immigration en tant que femme de ménage. S’ils vivent dans une situation matérielle fragile, ils bénéficient de l’appui de personnes au sein de leur voisinage qui, en particulier dans les premiers temps après leur arrivée, leur avaient prêté main-forte (dons alimentaires, aide à la recherche de travail, conseils et aides financiers…). Alors qu’ils poursuivent leur vie commune auprès de leurs enfants, une rupture dans leur biographie conjugale se forme. Lors d’un retour au pays, Assane se marie avec une seconde épouse alors que son séjour devait être dédié à l’investissement dans une maison familiale sur place. Apprenant ces secondes noces par le biais de sa sœur et la dépense de l’argent dédié à la maison dans la dot et le mariage, Meissa attend le retour d’Assane pour avoir des explications. À son retour, celui-ci lui explique qu’il a contracté cette nouvelle union sur décision de sa famille, mais Meissa lui fait rapidement part de son avis : « Mais ici on n’est pas au pays. […] Demain si tu veux garder une femme, c’est le divorce. ». S’ensuit un bras de fer entre les conjoints. Si Assane fait comprendre à Meissa qu’il ne lui laisse pas le choix et lui demande de partir du domicile, cette dernière trouve le soutien de Corine, une amie voisine, qui raconte-t-elle, lui dit : « Non, ici en France ça se passe pas comme ça. ». Par son aide aux démarches administratives (notamment concernant les aspects immobiliers de la séparation), Corine lui apporte un soutien important. C’est à la suite de l’arrivée en France de la seconde épouse, de la prononciation d’une séparation de corps et d’une intervention de la police au domicile conjugal pour déloger Assane qui s’opposait à la décision du tribunal de quitter le domicile avec sa seconde épouse, que le divorce de Meissa est prononcé.

L’opposition de Meissa aux secondes noces de son mari a pu s’appuyer sur l’aide de son amie via son rôle d’information et de prise en charge des aspects administratifs, compensant ainsi le faible capital scolaire de Meissa. Mais cette dernière a aussi trouvé appui sur le cadre normatif environnant, la législation n’autorisant pas – et donc, délégitimant – la pratique polygamique. S’est alors opéré un face-à-face entre la loi de la coutume du pays d’origine (poids de la belle-famille, autorité du chef de famille dans un ancrage religieux islamique) et la loi du pays d’accueil (médiation des institutions : juge, police), dont Meissa est sortie gagnante, non sans s’être attirée les foudres de sa belle-famille : à ses yeux, dit-elle, « j’ai pris la loi des Blancs ».

Le cas de Meissa, parmi d’autres, atteste d’une convocation de la part des émigrantes du système de références prévalant en France pour appuyer leur refus de certaines pratiques conjugales. En soulignant l’incohérence de celles-ci en contexte d’immigration (« on n’est pas au pays »), elles contribuent à défendre leurs conceptions de l’intimité conjugale auprès du conjoint, en dissonance avec les normes dominantes dans le pays de départ (comme ici la polygamie en contexte sénégalais[24]). Perçue comme une ingérence, une seconde épouse ne trouve pas sa place dans l’intimité du couple instaurée en France, ni symboliquement ni légalement. Par leur mobilisation, les émigrantes cherchent aussi à créer les conditions d’une vie conjugale davantage conforme à leurs propres aspirations, et, notamment, plus égalitaire. Cela est observable face à l’institution polygamique qui est d’autant moins supportable et supportée en France (Dia, 2014), mais aussi vis-à-vis de l’implication de la belle-famille dans la vie du couple.

Évoquant ses relations avec la famille de son conjoint togolais, Marie (53 ans, Togo, scolarisée jusqu’au brevet obtenu, immigration au milieu des années 1990 à un peu plus de 30 ans) affirme : « Y a ce respect de la belle-famille en disant “Si tu te maries avec un, les autres tu dois les prendre aussi”, mais, en respectant quand même l’intimité du couple hein, on est en Europe et non pas en Afrique ». Sans que cela se traduise par la dénégation de la place tenue par les cercles familiaux – tout à fait centrale dans la structuration des parcours matrimoniaux au sein des sociétés subsahariennes (Antoine et Marcoux, 2014) – une préférence des femmes pour une gestion interne au couple des éventuels conflits conjugaux a pu être relevée lors de nos entretiens. Cette préférence est révélatrice d’un resserrement en France du noyau conjugal avec la distance du groupe familial élargi (Barou, 1996), signifiant aussi une démarche de clôture de l’espace conjugal. Mais elle est également révélatrice du souhait des émigrantes de ne pas prendre le risque de voir le rapport conjugal se jouer en leur défaveur, notamment sous l’influence que la famille du conjoint peut exercer.

La situation migratoire induit moins l’adoption de comportements radicalement nouveaux que l’expression des attentes individuelles féminines qui se déploient ici dans un environnement qui les légitime. Cette fonction de légitimation est rendue possible par un contexte normatif et symbolique (via les normes dominantes ou la loi), mais aussi matériel et relationnel (distance géographique de fait avec les autres membres de la famille ou par l’entourage trouvé en France). Par ailleurs, la formulation de mécontentements ou d’exigences à l’endroit du conjoint et du couple formé est à mettre en lien avec la présence d’« alternatives » accessibles (Safilios-Rothschild, 1976). Exerçant un emploi et appuyée en France dans ses démarches de séparation conjugale, Meissa pouvait en effet quitter Assane sans craindre de ne plus avoir de logement ou de se voir socialement disqualifiée.

La migration comme dette administrative

Les entretiens réalisés avec les femmes venues en France pour y rejoindre un conjoint ont fait ressortir des rapports de force conjugaux susceptibles de se voir façonnés par le statut de rejoignante, à leur détriment. En effet, plusieurs femmes enquêtées ont décrit une dette que faisait peser à leur endroit leur conjoint, leur installation en France s’étant réalisée sous le motif du lien conjugal (ce qui est loin d’exclure d’autres motivations au départ, plus individuelles). Dans un contexte législatif national de durcissement des conditions de l’immigration et au regard d’un « Ailleurs occidental » qui continue d’alimenter des désirs de mobilité depuis les sociétés de départ africaines (Fouquet, 2007), le séjour régulier en France revêt la forme d’un capital à forte valeur poussant des individus à « [investir] sur le conflit de frontières pour le transformer en ressource personnelle. » (Majdoubi, 2014 : 307). En d’autres termes, le fait d’être venu en France et d’être en capacité de faire venir l’autre est une source potentielle de pouvoir.

« On est là grâce à eux donc, on doit tout accepter. [...] Oui “t’as réussi grâce à moi…”, “Aujourd’hui si tu peux envoyer à ta mère c’est à cause de moi…” ». (Michèle, 58 ans, Sénégal, scolarisée jusqu’au brevet obtenu, immigration dans les années 1970 autour de l’âge de 20 ans)

La situation de dette créée, ou le « grâce à moi » en découlant, peut ainsi constituer un levier mobilisé par le conjoint rejoint, lui-même immigré (mais installé en France depuis un certain nombre d’années, dix, voire plus de vingt ans), pour asseoir ou étendre son pouvoir d’agir au sein de la sphère conjugale. Si ce que nous nommerons ici « la dette du rejoignant » n’est pas systématiquement activée dans le cas des femmes en situation de regroupement familial, elle intervient dans plusieurs parcours recueillis. En effet, dans des configurations conjugales marquées par des tensions ou par le conflit, le conjoint a pu user de cette dette auprès de sa compagne afin de légitimer et d’imposer des attentes ou des décisions, pour limiter des fréquentations à l’extérieur par exemple.

« Le pire c’est quand on sort de la formation, la plupart du temps quand on sort de la formation c’est comme quand on travaille, on discute avec tout le monde, on rigole, voilà. Et on est en pause ou on sort en même temps, on rigole, on se fait des petites tapes, c’était un scandale et tout, fallait arrêter, “C’est pas pour ça qu’il m’a amenée ici” […] » (Cécile, 47 ans, Cameroun, scolarisée jusqu’en seconde, immigration à la veille de ses 30 ans)

Cécile avait rencontré son conjoint, aujourd’hui ex-mari, au début des années 1990 au Cameroun où il séjournait dans le cadre de ses activités d’ouvrier du bâtiment tandis qu’elle, mère et exerçant comme indépendante, gagnait sa vie en gérant un commerce. Ayant lui-même émigré (adolescent, il quitte l’Europe du Sud pour s’installer en France) et d’une vingtaine d’années son aîné, elle vit avec lui une relation entrecoupée des séjours de travail de ce dernier entre la France et le Cameroun. Mariés au Cameroun, ils y vivent une période de cohabitation de quelques années avant que Cécile ne se résigne à le rejoindre en France au milieu des années 1990, son conjoint ne trouvant pas au Cameroun de situation professionnelle stable. Revenant sur leurs premiers temps en France, Cécile décrit un changement de comportement de la part de son conjoint une fois arrivée :

« On arrive en France, enfin lui il arrive, il reprend sa vie, six mois après… […] même pas six mois, j’arrive après. Ah beh non, “Maintenant, ma chère, ma chère… ma chère fille, ma chère fille, maintenant, tu es en France, à partir d’aujourd’hui, c’est moi qui décide, c’est mon pays. Ici, c’est mon pays.” Il vous le disait comme ça ? Il me l’a dit comme ça. J’ai dit “C’est pas possible, c’est pas [appuyé] la personne…” j’ai dit non je devais… avoir un problème [elle rit] c’est moi, je dois avoir un problème. […] C’est pas, c’est plus du tout le couple euh c’est plus du tout le couple d’amoureux qui a quand même eu une chose, y a eu un déclic quelque part y a eu des projets parce que nous on avait quand même des projets, c’est pas comme si on s’était rencontrés ce soir au bar, demain on a été, on a été à Las Vegas, demain on a été… […] C’était ça mon… mon couple, mon couple en France, c’était ça. C’était l’homme que j’avais épousé, l’homme que j’avais cru aimer, je suis arrivée, il m’a même pas laissé deux mois pour me montrer un autre visage. »

Fort de son ancrage temporel et administratif en France, le conjoint de Cécile cherche et réussit à infléchir les comportements de cette dernière en limitant ses fréquentations ou en s’opposant à l’exercice d’un emploi à l’issue de ses formations. La différence d’âge qui les sépare attise sa jalousie et le pousse d’autant plus à la maintenir sous contrôle. Socialement isolée et n’exerçant pas d’activité, Cécile se trouve en position de faiblesse. L’arrivée d’un bébé dans le couple n’arrange rien à la situation conjugale et le regroupement en France des enfants de Cécile jusqu’alors confiés à sa famille au Cameroun contribue encore plus à mettre le foyer sous tension. C’est sous l’impulsion d’un médecin la mettant en garde contre les violences physiques que commençait à exercer son conjoint que Cécile prend la décision de la rupture. Après leur séparation à la fin des années 1990, elle reprend une vie professionnelle et rencontre son conjoint actuel, d’origine française, plus âgé qu’elle d’une dizaine d’années. Elle semble avoir tissé avec lui une relation davantage égalitaire et dit à ce propos :

« Il m’a connue, j’avais mes papiers, j’avais mes enfants, j’avais mon appartement, donc j’étais pas dans la rue, j’étais pas sans papiers… […] Là il n’y a plus de “grâce à moi” ».

L’invocation d’une dette administrative contribue indéniablement à peser dans le jeu des rapports conjugaux en étant mobilisée comme moyen de pression et/ou de domination (l’observation du titre de séjour comme contrainte à l’obéissance dans les situations de regroupement familial n’est pas nouvelle : voir notamment Nicollet, 1992 ; Timera, 1996 ou Bensaid, 2013). Elle vient alors soutenir des tentatives de redéfinition unilatérale des formes de l’intimité conjugale et affecte dans le même temps les espaces où s’exerce l’intimité personnelle du partenaire. Ainsi mobilisée, la dette du rejoignant participe de la réduction de l’autonomie de ce dernier. Dans les cas relevés, l’effectivité de son usage apparaît renforcée en situation d’écart d’âge marqué, en faveur du conjoint, et lorsqu’il s’exerce dans les premières années après la migration, période généralement caractérisée par des dépendances pour la conjointe rejoignante encore appelée à construire des repères au sein de la société d’accueil (Mounchit, 2018). Affectant leur statut conjugal (et social), l’arrivée en France en tant que rejoignante place donc les femmes dans une situation de vulnérabilité propice à l’exercice d’un pouvoir patriarcal, en provenance du conjoint qui tient le rôle de référent principal en pays d’immigration.

Mais si la variable de sexe (et, à travers elle, les identités de genre) participe activement à la construction de rapports asymétriques de pouvoir à l’arrivée (via l’écart d’âge entre conjoints ou le rôle de chef de famille traditionnellement attribué à l’homme), elle ne semble pas suffire à décrire les ressorts de la domination exercée. Ainsi, des écrits donnent à voir le pouvoir tiré de la résidence légale en France (ou ailleurs en Europe) par des femmes auprès de prétendants à la migration : c’est le cas des « Madame Visa », notamment, qui contractent des unions avec des hommes plus jeunes nécessitant des papiers et auprès de qui elles cherchent à nouer un échange affectif ou sexuel (Majdoubi, 2014 : 308). On retrouve alors le même processus de mise en dépendance à l’encontre du conjoint rejoignant, dont la force, dans cette configuration sexuée inverse, reste à évaluer.

La migration comme projet alternatif

Le départ est ici abordé sous l’angle d’une décision prise par l’émigrante pour s’extraire d’une relation conjugale vécue comme insatisfaisante ou par anticipation d’une union conjugale non souhaitée. Ce troisième mode de mobilisation de la migration a ainsi la particularité d’intervenir aussi bien dans la relation conjugale qu’en amont de celle-ci.

Dans le premier cas de figure, la migration est une voie de sortie, de défection ou d’« exit » (Hirschman, 1981 [1970]), dans le cadre de rapports conjugaux où la négociation des règles de la vie commune ne peut se réaliser, notamment parce que le conjoint impose contre le gré du partenaire ses propres attentes et intérêts et/ou parce que l’union elle-même n’a pas été consentie. En témoigne le cas de Keita (23 ans, Guinée Conakry, non scolarisée) qui s’apprête, au moment où se déroule l’enquête[25], à renouveler une demande d’asile suite à un premier rejet de l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA). Sa venue en France, autour de l’âge de 20 ans, s’inscrit dans le cadre de son parcours conjugal, caractérisé par un mariage de force un an plus tôt avec un homme au sein d’une union polygame, dans laquelle elle subissait par ailleurs des maltraitances. C’est dans ce contexte qu’elle a fui son domicile pour être hébergée par une amie installée dans une ville proche et chez qui elle est restée cachée plusieurs mois, avant de saisir une opportunité pour immigrer en France. Soucieuse de ne pas être retrouvée, la migration s’est alors présentée pour elle comme « la meilleure solution », à distance d’un quotidien qu’elle n’a plus supporté et d’un foyer qu’on l’accuserait d’avoir abandonné, dit-elle, si elle devait y retourner.

Acculée dans une union recevant l’adhésion de l’entourage familial (l’homme qu’elle a épousé est un cousin), Keita a envisagé le départ et l’option migratoire comme seule échappatoire possible. « Ça me fait du mal de les quitter comme ça [sa famille] mais il faut, parce que je n’ai pas le choix. ». Le déséquilibre en sa défaveur des rapports de force conjugaux était tel que la défection a paru être l’unique mode d’intervention. Dans son mouvement de fuite, elle a pu trouver l’appui de son amie. De même, elle a envisagé et pu concrétiser son départ en France sous l’impulsion d’une femme rencontrée dans la ville où elle a été hébergée, qui lui a proposé son aide pour partir. Mais cette « opportunité » ne s’est pas réalisée sans condition puisqu’une fois en France, Keita s’est rendu compte que l’on attendait d’elle qu’elle se prostitue.

Le projet migratoire a bien été pour Keita un moyen d’agir sur le cours de sa vie matrimoniale en lui permettant de s’extraire de son mariage, dans le cadre d’une stratégie de survie. En partant, elle se distancie ainsi des violences subies et des assignations sociales dont elle faisait l’objet, en tant qu’épouse en particulier. Mais, les conditions trouvées en France (isolement social, précarité administrative et socioéconomique, tentatives d’exploitation sexuelle), ajoutées à son profil social (jeune âge, méconnaissance de la langue française lorsqu’elle arrive), la placent également dans une situation de forte vulnérabilité. En cela, la ressource migratoire apparaît effective mais non suffisante.

La migration pour élaborer les conditions d’une alternative à la vie conjugale est également susceptible d’intervenir avant l’union elle-même, afin de contrecarrer un projet matrimonial. Qu’il s’agisse de migration internationale ou de migration interne, notamment des villages vers les villes, les travaux sociologiques signalant ce type de départ les abordent très largement au travers d’itinéraires de femmes. Cela suggère déjà que cette configuration migratoire se voit modelée par des rapports de genre, même si les parcours migratoires des hommes ne sont pas non plus imperméables à ce type d’impulsion au départ (Waldis, 2001). On retrouve ainsi de nombreux cas de femmes partant, à travers le monde, pour fuir une union : des jeunes femmes en situation irrégulière en France parties d’Algérie « pour échapper au mariage à tout prix » (Têtu, 2008 : 117) ; émigrées des Philippines où la décision de se marier est d’autant plus conséquente que le divorce n’y est pas autorisé[26] (Mozère 2004) ; ou depuis le Caucase d’où est relaté le parcours de Karina qui, après avoir étudié à la faculté de français, décide de poursuivre des études en France, souhaitant prendre de la distance avec son milieu d’origine et « échapper à son destin d’épouse karatchaï » (Hervouet et Schiff, 2017 : 101-102). Ce n’est pas un phénomène nouveau, comme le rappelle l’historienne Catherine Coquery-Vidrovitch en évoquant, notamment dans le contexte des sociétés kényane ou nigériane au tournant du XXe siècle, les cas de jeunes femmes partant seules des campagnes vers les noyaux urbains, cherchant à fuir des perspectives matrimoniales non souhaitées (Coquery-Vidrovitch, 2013 : 126-127).

Nous avons rencontré Lydiane (43 ans, Sénégal, scolarisée jusqu’à l’entrée au collège) qui, venue en France à environ 35 ans pour rejoindre son conjoint (dont elle a depuis divorcé), est revenue sur son parcours résidentiel au sein de son pays d’origine. Elle raconte ainsi comment autour de l’âge de 20 ans, de retour dans le village de ses parents après avoir grandi chez une cousine à Dakar, elle a cherché à persuader son père de la laisser repartir vivre dans la capitale. Les motivations qu’elle présente alors ont trait aux conditions de vie au village qui ne lui convenaient guère et à ses difficultés à y trouver sa place (en y gagnant sa vie en tant que cultivatrice, comme ses parents) mais elles ont aussi à voir avec sa vie plus personnelle :

« […] J’ai dit à mon papa vraiment “Là je peux pas continuer à rester, je ne sais pas… je ne connais pas cultiver la terre, je suis là je ne fous rien !” […] Et puis j’ai dit il faut que je cherche une solution, j’ai parlé, j’ai pris mon papa puis je l’ai mis derrière notre maison je lui ai dit “Vraiment, je veux vraiment retourner à Dakar chercher du travail. Travailler, gagner ma vie moi. Et si…” J’ai dit, je lui ai dit “Si j’ai 10 francs je mange les 5 francs et je garde les 5 francs, je te l’envoie.” C’est ce que je lui ai dit ! [elle rit, aux éclats] […] Et puis finalement il était d’accord de me laisser partir. Et puis je savais si je restais là-bas, comme j’étais déjà jeune fille, y avait… ils pouvaient chercher un homme là-bas en me disant qu’il va me donner en mariage. Y avait tout ça dans ma tête et j’ai dit “Soit je me lève tôt pour faire ce que j’ai à faire, soit je reste là pour de bon !” [elle rit] »

Pour Lydiane, partir était un moyen d’échapper à une mise en union qu’elle pressentait alors compte tenu de sa position de « jeune fille », au sein d’une société sénégalaise où le statut de femme mariée continue d’être l’accès à une pleine reconnaissance sociale pour les femmes (Dial, 2014). Pour obtenir l’accord au départ auprès de son père, elle a dû faire valoir sa connaissance de la ville et l’obtention d’un capital économique à venir dont elle pouvait faire bénéficier sa famille. Sa migration ne s’est donc pas faite sans ressources et sans arrangements.

Si le départ de Lydiane se traduit moins en termes d’urgence que celui de Keita, les deux femmes ont en commun d’être parties à la fois dans un mouvement de fuite et dans une tentative de construction de conditions d’une vie conjugale autorisant davantage l’expression de leurs attentes personnelles, qu’il s’agisse de libre choix du conjoint ou de calendrier des mises en union. Aux prises avec des contraintes sociales dues à leur appartenance de sexe, les assignant principalement à un rôle d’épouse, les émigrantes envisagent l’option migratoire. Celle-ci devient alors le lieu de stratégies leur permettant de forcer l’ouverture de marges d’autonomie et, plus largement, d’agir sur leur trajectoire matrimoniale, et cela, au risque de dissensions au sein de leurs groupes familiaux.

Les deux cas de figure présentés témoignent d’une imbrication de stratégies migratoires et matrimoniales. Dans le cadre de situations conjugales marquées par une forte contrainte sociale, la recherche des conditions de l’autonomie dans la sphère intime suscite la décision migratoire. Le déplacement géographique contient ici à la fois la visée et la forme du recours à la ressource migratoire.

Conclusion

L’étude de la dyade conjugale en contexte migratoire donne à voir sa perméabilité aux divers contextes qui l’environnent. Les modalités de la relation conjugale se voient en effet affectées par les cadres nationaux, sociaux et culturels dans lesquelles elle s’exerce, tout comme les ressources des conjoints sont amenées à s’y reconfigurer. Si elle est une donnée de contexte, la migration est aussi une ressource parmi d’autres, à disposition des individus, qui vient rebattre les cartes du jeu conjugal contemporain.

Nous avons tenté de voir comment la ressource migratoire pouvait être sollicitée par les individus comme levier d’action à l’intérieur de l’espace conjugal. Qu’il soit question d’échapper à un destin matrimonial, d’imposer un statut au conjoint ou de faire valoir des normes et des pratiques en adéquation avec ses attentes, la situation migratoire est mobilisée sous différents modes pour modifier, concrètement, les formes de la vie conjugale.

Ces initiatives d’action mettent en relief les rapports de pouvoir qui traversent les relations conjugales et dans toutes les configurations observées, ces derniers se structurent autour d’enjeux d’autonomie. Il est question d’agir sur les modalités de l’intimité conjugale et, par là, de (re)définir les espaces d’une intimité personnelle. Au travers des mobilisations de la situation migratoire, s’exprime le souhait de trouver ou d’élargir des espaces de décision et d’agir, et cela apparaît d’autant plus vivement dans le cas des femmes, au regard des assignations genrées dont elles font l’objet. On relèvera ainsi une forme d’urgence à l’exercice d’une autonomie placée au cœur de l’espace conjugal, alors enjoint non seulement de lui laisser une place, mais aussi de participer à sa réalisation (Santelli, 2018). Il reste la question des moyens et des temporalités qui lui sont donnés pour y parvenir.

Parties annexes

Notes

-

[1]

Cet article s’appuie en large partie sur une communication présentée lors du 7ème Congrès de l’Association Française de Sociologie, les 3-6 juillet 2017 à Amiens.

-

[2]

Le processus d’individualisation à l’œuvre en contexte européen s’inscrit dans un temps long (voir notamment Elias, 1997 [1987].

-

[3]

Sur la constitution de l’intimité sexuelle et amoureuse comme objets d’intérêt sociologique, voir Piazzesi, 2017.

-

[4]

« Il est vrai que toute relation est un mélange entre des ingrédients que ses vecteurs ne mettent que dans celle-ci et pas dans d’autres, avec d’autres ingrédients qui ne sont pas particulièrement propres à cette relation, mais que l’individu partage aussi avec d’autres personnes, de la même manière ou d’une manière semblable. Mais dès que le premier aspect, la face interne de la relation, est ressenti comme son aspect essentiel, dès que sa structure affective met l’accent sur ce que chacun ne donne ou ne montre qu’à une seule personne et à personne d’autre - alors on a cette tonalité particulière que l’on nomme intimité. » (Simmel, 1999 [1908] : 115-116).

-

[5]

Nous avons ajouté l’italique.

-

[6]

Sur cette question du pouvoir conjugal et de sa pluri-dimensionnalité, voir notamment les apports de Parrado et al., 2005 (lesquels distinguent au sein du pouvoir conjugal trois dimensions principales : le contrôle exercé sur l’autre et dans le couple, la négociation des modalités de la sexualité et, l’implication émotionnelle comparée) ou Safilios-Rothschild, 1967, 1976 (distinguant un pouvoir « d’orchestration » d’un pouvoir « d’exécution » de moindre force). Voir également le bilan des travaux de recherche dressé par Kellerhals et al., 1984.

-

[7]

« Être autonome, c’est être capable de se donner sa propre loi, souvent à partir d’éléments externes, qui deviennent néanmoins, après examen de conscience, des règles personnelles. » (Martuccelli, 2002 : 46)

-

[8]

L’italique est utilisé par les auteurs.

-

[9]

La stratégie, héritée du vocabulaire militaire, peut être définie comme « le calcul et la coordination à long terme de l’ensemble des dispositions et des mesures qui apparaissent nécessaires pour aboutir à un résultat final recherché à travers l’opposition de forces adverses » (Birou, 1966).

-

[10]

Abordant les migrations de travail de filles adolescentes, de leurs villages vers la ville au Mali, elle montre comment la migration - ou ne serait-ce que l’éventualité d’une migration - constitue pour les femmes un moyen d’adresser un avertissement aux hommes (possibilité de partir et de ne pas revenir) et de faire ainsi davantage entendre leur voix dans le couple face au conjoint (Hertrich, 2014).

-

[11]

La thèse a été réalisée dans le cadre d’une résidence de recherche au Rize de Villeurbanne, centre culturel municipal.

-

[12]

Nous utiliserons principalement le terme d’« émigrantes » pour désigner les femmes enquêtées, non pour les ancrer davantage « là-bas » qu’« ici » mais plutôt pour rappeler, de manière sous-jacente, les affiliations socioculturelles issues de leur socialisation « pré-migratoire » et renvoyer ainsi à l’enjeu de la transplantation de celles-ci dans le contexte de la société d’arrivée. En outre, s’il est vrai qu’en France la littérature scientifique a progressivement adopté la dénomination de « migrantes » par substitution à celle d’« immigrées » (plus figée et par ailleurs négativement connotée à l’issue de ses multiples appropriations politiques), elle nous apparaît toutefois elle-même moins dynamique que celle d’« émigrantes » qui suggère davantage l’idée d’une action concrète d’individus, celle du départ en l’occurrence ici.

-

[13]

Le sociologue américain Glen H. Elder (1994) distingue quatre principes centraux dans le paradigme du parcours de vie : l’imbrication des vies humaines dans leurs temps historiques (« lives and historical times » : le parcours de l’individu se voit façonné par l’époque dans laquelle il s’insère au cours de sa vie) ; le poids de la temporalité au sein de ces vies (« the timing oflives » : les rôles sociaux diffèrent avec l’âge et les évènements biographiques résonnent différemment selon le cycle de vie) ; l’interdépendance des vies entre elles (« linked lives » : les cours de vie des personnes proches de l’individu influent sur son propre parcours) ; et enfin, l’action des individus (« human agency » : l’individu opère des choix dans l’environnement de contraintes et d’opportunités qui est le sien et il contribue ainsi à construire son parcours).

-

[14]

Si quarante-et-un entretiens biographiques ont été menés, les matériaux ici rassemblés s’appuient sur un corpus de quarante entretiens, une enquêtée ayant souhaité se voir retirée de l’étude.

-

[15]

Ce travail s’intéressait aux raisons de cette migration féminine individuelle (sans intention de rejoindre un conjoint ou un parent à destination). Dix entretiens biographiques avaient alors été réalisés au sein de l’agglomération lyonnaise.

-

[16]

L’enquête a impliqué des femmes âgées de 33 ans à 72 ans.

-

[17]

Le critère fixé d’une durée minimale d’installation en France de dix années répond aux objectifs de notre recherche cherchant à saisir les effets, à moyen et long terme, de l’expérience migratoire sur les parcours individuels.

-

[18]

Précisons par ailleurs que plusieurs femmes de l’échantillon d’enquête se sont trouvées en situation irrégulière lors de leurs premiers mois en France mais aussi plus tard dans leurs parcours au gré d’évènements biographiques, par exemple lors de séparations (dans les situations de regroupement familial où le droit au séjour dépend du lien au conjoint).

-

[19]

Au plan juridique, on compte des femmes arrivées en France dans le cadre d’un regroupement familial stricto sensu en tant que conjointes d’étrangers (8 personnes), en tant que conjointes de Français (5 personnes) mais aussi des femmes entrées avec un visa pour motifs d’études ou de tourisme (7 personnes).

-

[20]

La formulation est empruntée à l’enquête TeO « Trajectoires et Origines » (INED & INSEE, 2008), qui l’utilise dans sa distinction des différents types de migrations (féminines) vers la France (Beauchemin et al., 2013).

-

[21]

Précisons ici que même si elles n’ont pas validé leur parcours au collège, elles ont, pour la plupart, effectué après leur scolarisation une formation en vue d’exercer un emploi (coiffure, couture, secrétariat, dactylographie).

-

[22]

Le post-baccalauréat concerne aussi bien les parcours suivis au sein de l’Université que les formations spécifiques (formation d’infirmière, DUT, BTS).

-

[23]

Les prénoms ont été modifiés.

-

[24]

Si la polygamie s’observe en milieu rural comme urbain, les dernières enquêtes démographiques à disposition laissent indiquer un recul progressif de la pratique au Sénégal (Dial, 2014).

-

[25]

Keita a été rencontrée en 2012 dans le cadre de l’enquête de terrain de Master 2.

-

[26]

Trois projets de loi en faveur de la légalisation du divorce (sous conditions) sont actuellement à l’étude au Sénat phillippin.

Bibliographie

- Adjamagbo, A., P. Aguessy et A. Diallo. 2014. « Changements matrimoniaux et tensions conjugales à Dakar », dans Le mariage en Afrique. Pluralité des formes et des modèles matrimoniaux, sous la dir. de R. Marcoux et P. Antoine, Presses de l’Université du Québec, p. 206-229.

- Antoine, P. et R. Marcoux. 2014. « Pluralité des formes et des modèles matrimoniaux en Afrique. Un état des lieux », dans Le mariage en Afrique. Pluralité des formes et des modèles matrimoniaux, sous la dir. de R. Marcoux et P. Antoine, Presses de l’Université du Québec, p. 1-18.

- Barou, J. 1996. « Évolution des familles africaines immigrées en France », Écarts d’identité, no 77, p. 21-22.

- Barou, J. 2002 (1991). « Familles africaines en France : de la parenté mutilée à la parenté reconstituée », dans Jeux de familles, sous la coord. de M. Segalen, Paris, CNRS Éditions, p. 157-171.

- Beauchemin, C., C. Borrel et C. Régnard. 2013. « Les immigrés en France : en majorité des femmes », Population & Sociétés, no 502.

- Bensaid, N. 2013. « La politique migratoire belge et ses conséquences sur les couples transnationaux : un regard des acteurs sociaux bruxellois », Migrations Société, no 150, p. 109-121.

- Berger, P. L. et H. Kellner. 2007 (1964). « Le mariage et la construction de la réalité », Idées, no 150, p. 57-67.

- Birou, A. 1966. Vocabulaire pratique des sciences sociales, Paris, Les Éditions ouvrières.

- Blood, R. O. et D. M. Wolfe. 1960 . Husbands & wives. The dynamics of married living , New York, The Free Press.

- Bozon, M. et F. Héran. 2006. La formation du couple, Paris, La Découverte.

- Calvès A. E., F. B. Dial et R. Marcoux. 2018. « Introduction », dans Nouvelles dynamiques familiales en Afrique, sous la dir. de A. E. Calvès, F. B. Dial et R. Marcoux, Presses de l’Université du Québec, p. 1-14.

- Catarino, C et M. Morokvasic. 2005. « Femmes, genre, migration et mobilités », Revue Européenne des Migrations Internationales, vol. 21, no 1, p. 7-27.

- Coenen-Huther, J. 2001. « Dominance et égalité dans les couples. Un réexamen de la théorie des ressources à la lumière de sous-cultures familiales », Cahiers du Genre, no 30, p. 179-204.

- Collet, B. et E. Santelli. 2012. Couples d'ici, parents d'ailleurs. Parcours de descendants d'immigrés, Paris, PUF.

- Collet, B. et B. Veith. 2013. « Les faits migratoires au prisme de l’approche biographique », Migrations Société, no 145, p. 37-48.

- Coquery-Vidrovitch, C. 2013. Les Africaines. Histoire des femmes d’Afrique subsaharienne du XIXe au XXe siècle, Paris, La Découverte.

- Crozier, M. et E. Friedberg. 1977. L’acteur et le système. Paris, Seuil.

- Demazière, D. et C. Dubar. 2004. Analyser les entretiens biographiques : l’exemple des récits d’insertion, Québec, Les Presses de l’Université Laval.

- Dia, H. 2014. « Comment les migrations internationales reconfigurent les relations entre conjoints et les identités conjugales au sein de couples sénégalais », Cahiers québécois de démographie, vol. 43, no 2, p. 375-398.

- Dial, F. B. 2014. « Divorce, remariage et polygamie à Dakar », dans Le mariage en Afrique. Pluralité des formes et des modèles matrimoniaux, sous la dir. de R. Marcoux et P. Antoine, Presses de l’Université du Québec, p. 250-265.

- Elder, G. H. 1994. “Time, Human Agency, and Social Change : Perspectives on the Life Course “, Social Psychology Quarterly , vol. 57, p. 4-15.

- Elias, N. 1997 (1987). La société des individus, Paris, Pocket.

- Fouquet, T. 2007. « De la prostitution clandestine aux désirs de l’ailleurs : une “ethnographie de l’extraversion” à Dakar », Politique africaine, no 107, p. 102-123.

- Giddens, A. 2004 (1992). La transformation de l’intimité. Sexualité, amour et érotisme dans les societés modernes, Rodez, Le Rouergue/Chambon.

- Gieryn, T. F. 1983. “Boundary-Work and the Demarcation of Science from Non-Science : Strains and Interests in Professional Ideologies of Scientists”, American Sociological Review, vol. 48, no 6, p. 781-795.

- Guillaumin, C. 2016 (1992). Sexe, race et pratique du pouvoir. L’idée de nature, Donnemarie-Dontilly, Éditions iXe.

- Hertrich, V. 2014. « Migration adolescente et autonomie féminine en matière de divorce en Afrique : réflexions à partir d’un suivi de population au Mali », Cahiers québécois de démographie, vol. 43, no 2, p. 279-313.

- Hervouet, R. et C. Schiff. 2017. « Des épouses dominées ? Mariages transnationaux, inégalités dans le couple et parcours de vie en France de femmes russes, biélorusses et ukrainiennes », Recherches familiales, no 14, p. 95-106.

- Hirschman, A. O. 1981 (1970). Exit, Voice, and Loyalty : Responses to Declines in Firms, Organizations and States , Cambridge Mass, Harvard University Press.

- Kellerhals, J., J-F. Perrin, G. Steinauer-Cresson, L. Vonèche et G. Wirth.1982. Mariages au quotidien. Inégalités sociales, tensions culturelles et organisation familiale, Lausanne, P. M. Favre.

- Kellerhals, J., P-Y. Troutot et E. Lazega. 1984. Microsociologie de la famille, Paris, PUF.

- Lalive d’Épinay, C. 2012. « Les parcours de vie au temps de la globalisation. Un examen du “paradigme du parcours de vie” », dans Les dynamiques des parcours sociaux. Temps, territoires, professions, sous la dir. de V. Caradec, S. Ertul et J-P Melchior, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, p. 21-29.

- Lesclingand, M. et V. Hertrich. 2017. « Quand les filles donnent le ton. Migrations adolescentes au Mali », Population, vol. 72, p. 63-93.

- Majdoubi, F. 2014. « Miss Visa. Transactions et noces de papiers pour hommes forcés », dans L’échange économico-sexuel, sous la dir. de C. Broqua et C. Deschamps, Paris, Éditions EHESS, p. 291-315.

- Martuccelli, D. 2002. Grammaires de l’individu. Paris, Gallimard.

- Morokvasic-Muller, M. 1999. « La mobilité transnationale comme ressource : le cas des migrants de l’Europe de l’Est », Cultures & Conflits [en ligne], no 33-34.

- Mounchit, N. 2018. « Rejoindre l’autre et s’y retrouver soi-même. Femmes d’Afrique subsaharienne “regroupées” en France dans l’après-migration », Cahiers du Genre, no 64, p. 155-174.

- Mozère, L. 2004. « Des domestiques philippines à Paris. Un marché mondial de la domesticité défini en termes de genre ? », Journal des anthropologues [en ligne], no 96-97.

- Neyrand, G. 2002. « Idéalisation du conjugal et fragilisation du couple, ou le paradoxe de l’individualisme relationnel », Dialogue, no 155, p. 80-88.

- Nicollet, A. 1992. Femmes d’Afrique noire en France. La vie partagée, Paris, L’Harmattan.

- Parrado, E. A., C. A. Flippen et C. McQuiston. 2005. « Migration and Relationship Power Among Mexican Women », Demography, vol. 42, no 2, p. 347-372.

- Piazzesi, C. 2017. Vers une sociologie de l’intime. Éros et socialisation, Paris, Hermann Éditeurs.

- Rodman, H. 1972. “Marital Power and the Theory of Resources in Cultural Context”, Journal of Comparative Family Studies, vol. 3 (1), p. 50-69.

- Safilios-Rothschild, C. 1967. “A Comparison of Power Structure and Marital Satisfaction in Urban Greek and French Families”, Journal of Marriage and the Family , vol. 29, no 2, p. 345-352.

- Safilios-Rothschild, C. 1976. “A Macro- and Micro-Examination of Family Power and Love : an Exchange Model”, Journal of Marriage and the Family , vol. 38, p. 355-362.

- Santelli, E. 2014. Prendre place, entre ressources inégales et mobilités. Réflexions méthodologiques sur les parcours des descendants d’immigrés, Habilitation à diriger des recherches, sous la resp. de C. Bidart, Aix-Marseille Université.

- Santelli, E. 2018. « L’amour conjugal, ou parvenir à se réaliser dans le couple. Réflexions théoriques sur l’amour et typologie de couples », Recherches familiales, no 15, p. 11-26.

- Simmel, G. 1999 (1908). Sociologie. Études sur les formes de la socialisation, Paris, PUF.

- Singly, F. de. 1987. « Théorie critique de l’homogamie », L’année sociologique, vol. 37, p. 181-205.

- Singly, F. de. 2000. Libres ensemble. L’individualisme dans la vie commune, Paris, Nathan.

- Singly, F. de. 2003. « Intimité conjugale et intimité personnelle : à la recherche d’un équilibre entre deux exigences dans les sociétés modernes avancées », Sociologie et sociétés, vol. 35, no 2, p. 79-96.

- Singly, F. de. 2004 (1987). Fortune et infortune de la femme mariée : sociologie des effets de la vie conjugale, Paris, PUF.

- Têtu, M-T. 2008. « La migration au risque de l’illégalité, entre France et Algérie (1998-2004) », Revue Européenne des Migrations Internationales, vol. 24, no 3, p. 107-128.

- Tienda, M. et K. Booth. 1991. "Gender, Migration and Social Change", International Sociology, vol. 6, no 1, p. 51-72.

- Timera, M. 1996. Les Soninké en France. D’une histoire à l’autre, Paris, Karthala.

- Waldis, B. 2001. « Couples binationaux, migration et genre », dans Construire l’interculturel ? De la notion aux pratiques, sous la dir. de R. de Villanova, M-A. Hily et G. Varro G, Paris, L’Harmattan.

- Weber, M. 1995 (1922). Économie et Société, Paris, Pocket.

- Widmer, E. D. et K. Lüscher. 2011. « Les relations intergénérationnelles au prisme de l’ambivalence et des configurations familiales », Recherches familiales, no 8, p. 49-60.

Liste des tableaux

Tableau 1

Situations à l’arrivée des femmes enquêtées

Tableau 2

Degrés d’instruction des femmes enquêtées

10.7202/1027983ar

10.7202/1027983ar