Résumés

Résumé

Le travail des directions d’établissements d’enseignement secondaire au Bénin reste peu étudié malgré son rôle crucial pour la réussite scolaire. Cette étude utilise une combinaison d’observations directes (shadowing) et d’entretiens d’autoconfrontation pour explorer la diversité, la complexité et les tensions inhérentes aux tâches quotidiennes de 15 directions d’établissements d’enseignement secondaire au Bénin. Les résultats révèlent une diversité et une fragmentation du travail, partagé entre la gestion des ressources, et la gestion administrative, pédagogique et communautaire. Les directions scolaires se concentrent principalement sur les tâches administratives puis sur la gestion communautaire et celle des ressources. Les tensions entre les exigences administratives et pédagogiques sont récurrentes, limitant considérablement l’engagement des directions scolaires dans le leadership pédagogique. Cette étude met en lumière les préoccupations des directions scolaires à travers les six dimensions du signe hexadique de l’activité de direction scolaire et propose des perspectives structurées autour de l’indispensable besoin de transformation de l’organisation scolaire. Cette transformation de l’organisation scolaire passe, entre autres, par la professionnalisation de la fonction de direction scolaire à travers la mise en place d’une formation initiale universitaire en leadership et en gestion scolaire, afin de renforcer l’efficacité des directions et leur influence sur la réussite éducative.

Abstract

In 2012, Senegal adopted results-based management (RBM) as an education governance strategy in line with organizational changes imposed in an international post-bureaucratic context meant to improve practices and performance. This article analyzes the effects of organizational changes on Education and Training Inspections (ETI), decentralized intermediate structures, and important stakeholders in performance contracts signed between central, intermediate and local levels. In light of the organizational changes implemented, ETI performances were studied to find out if they influenced the environment of these structures. The theoretical framework, inspired by the production performance model of Van Dooren and his collaborators, identified the objectives, inputs and activities mobilized by the ETIs to produce results and effects on the education governance environment. The methodology follows two steps: first, a textual analysis on the organization and operation of ETIs to study the organizational changes; second, individual interviews with thirteen stakeholders, one from the Ministry and twelve from a sample of four ETIs, with the purpose of collecting their impressions on the organizational changes and their effects on the environment of these ETIs.

Resumen

Desde 2012, Senegal ha adoptado la gestión centrada en los resultados (GAR) como estrategia de gobernanza de la educación, en relación con los desarrollos organizacionales establecidos por un contexto internacional posburocrático apuntando al mejoramiento de las prácticas y del desempeño. El presente artículo analiza los efectos de las transformaciones organizacionales de las Inspecciones de la Educación y de la Formación (Inspections de l’éducation et de la formation – IEF), estructuras intermedias descentralizadas, y actores importantes de los contratos de desempeño firmados entre les niveles central, intermedio y local. A la luz de los cambios organizacionales realizados, los desempeños de las IEF fueron estudiados con el fin de ver si estos últimos han influido en el entorno de estas estructuras. El marco teórico, inspirado del modelo de producción del desempeño de Van Dooren y de sus colaboradores, ha permito identificar los objetivos, los insumos y las actividades movilizados por las IEF para producir resultados y efectos en el entorno de la gobernanza de la educación. La metodología sigue dos etapas: primero, un análisis textual relativo a la organización y al funcionamiento de las IEF con el propósito de estudiar las transformaciones organizacionales; luego, entrevistas individuales llevadas a cabo con 13 actores, o sea una persona del Ministerio y 12 de una muestra de 4 IEF, con vista a recoger sus impresiones sobre las transformaciones organizacionales y sus efectos en el entorno de estas IEF.

Corps de l’article

Introduction

Les tâches et responsabilités des directions d’établissements scolaires se sont profondément transformées au cours des dernières décennies. Ces évolutions reflètent une complexification croissante de leur rôle, dans le contexte de la nouvelle gestion publique (Denecker et Thurler, 2013; Bergeron et al., 2023). En effet, les directions d’école sont confrontées à des défis multiples, incluant non seulement la gestion administrative et pédagogique de leur établissement, mais aussi la réponse à des sollicitations imprévues, telles que les rencontres avec les parents, les partenaires éducatifs et des représentants de la hiérarchie (Barrère, 2013a; Barrère, 2014; Losego, 2017; Bélanger, 2023). Cette gestion d’écosystèmes internes et externes reflète une transformation significative du métier de direction scolaire (Alladatin et al., 2021) et reflète une transformation continue des attentes institutionnelles et sociétales (Lebeau et al., 2024). D’après les travaux de Guay et Gagnon (2022) pour l’Association des directions générales scolaires du Québec (ADGSQ), le cadre de référence sur le leadership des directions générales scolaires met en lumière l’évolution des tâches des directions scolaires, qui sont de plus en plus variées et complexes. Cette complexité croissante exige des compétences en leadership inclusif et en gestion collaborative, allant au-delà de la simple administration, afin de créer une culture de performance et de coopération durable au sein des écoles (Lebeau et al., 2024; Bouchamma et Lambert, 2023). Isabelle et Labelle (2017) montrent d’ailleurs que les responsabilités des directions incluent également la coordination du personnel, le leadership pédagogique et la création d’une culture collaborative au sein de l’école.

Ces transformations imposent aux directions scolaires une gestion habile des diverses exigences, rendant leur travail quotidien dense et varié (Serrano Albendea et Martín-Cuadrado, 2017). Selon Gravelle (2015), la gouvernance axée sur les résultats, en particulier au Québec, accentue la pression exercée sur les directions. Les chefs d’établissement ne sont plus uniquement responsables des opérations quotidiennes de leur école, mais sont aussi évalués sur la performance académique des élèves, ce qui contribue à une augmentation notable de la charge de travail et des tensions sous-jacentes (Losego, 2017; Maulini et al., 2017). Par exemple, Brassard et al. (2013) soulignent que l’adoption des plans de réussite scolaire dans des contextes socioéconomiquement défavorisés au Québec entraîne un surplus de travail, avec souvent des résistances internes, exacerbant les tensions organisationnelles. Poirel et al. (2017) soulignent que la charge mentale des directions scolaires est exacerbée par la multiplicité des tâches administratives, par la supervision pédagogique ainsi que par les défis organisationnels auxquels elles doivent constamment faire face. Selon Yvon et Huguenin (2023), les directions scolaires doivent non seulement répondre aux attentes multiples et souvent contradictoires des différentes parties prenantes, mais aussi optimiser l’utilisation des ressources disponibles en vue d’améliorer tant les performances scolaires que le bien-être des élèves. Certaines directions scolaires sont alors confrontées à un dilemme entre leur rôle de gestionnaire et leur rôle d’éducateur (Bélanger, 2023; Barrère, 2013b). Cette dualité entre gestion et pédagogie peut entraîner des frustrations, car les directrices et directeurs doivent jongler entre les attentes élevées et les ressources limitées. Dans certains pays, la charge consistante et variée du travail des directions scolaires et l’insuffisance de formation constituent souvent des obstacles à l’efficacité de leur travail, surtout dans les écoles défavorisées où leur rôle est crucial pour assurer l’équité et améliorer les résultats des élèves vulnérables (UNESCO, 2023). Mincu et Romiti (2022) mettent également en lumière l’influence du contexte local et de l’autonomie des écoles sur la complexité du rôle des directions scolaires, en soulignant que l’accroissement des responsabilités est souvent accompagné d’une pression accrue pour atteindre des objectifs de performance.

La littérature scientifique met donc en évidence que le travail des directions d’établissements scolaires est, par nature, complexe, hétérogène, fragmenté et imprévisible (Losego, 2017; Bos et Chaliès, 2019). Selon Alchikh et al. (2022), le contexte local, le niveau scolaire et la formation influencent les pratiques des directions scolaires. Or, dans le contexte du Bénin, très peu d’études se sont penchées sur les tâches des directions scolaires. Cela constitue une lacune notable dans la littérature, car une meilleure compréhension des tâches et des pratiques des directions permettrait d’identifier les besoins spécifiques en formation et en accompagnement (Yvon et al., 2022). Une analyse des tâches pourrait également révéler les tensions souvent masquées par les discours organisationnels dominants, et qui influencent la qualité de la gestion scolaire (Dejours, 1998; Losego, 2017). Les connaissances sur les tâches réelles des directions scolaires sont en effet essentielles pour orienter les efforts nécessaires à la définition des attentes claires à l’égard des directions d’établissement (OCDE, 2009), pour la mise en place de parcours professionnels spécialisés et d’un recrutement stratégique pour renforcer la gestion scolaire (Barrère, 2014). Cette étude vise à combler ce vide en procédant à une analyse des tâches de 15 directions d’établissements d’enseignement secondaire au Bénin.

Cadre théorique

Les tâches de direction scolaire sont les activités spécifiques, régulières et concrètes que les directions d’établissements scolaires réalisent pour assurer la gestion et l’administration d’un établissement d’enseignement. Elles incluent la planification et l’organisation, la gestion administrative, l’encadrement pédagogique et la gestion des relations (Alchikh et al., 2022). Ces tâches sont profondément influencées par l’environnement social, culturel et organisationnel (Barrère, 2008) et évoluent pour s’adapter aux nouvelles exigences et aux changements organisationnels (Guilbert et Lancry, 2007). Ainsi, le choix de la perspective théorique de recherche est crucial pour appréhender l’activité réelle, évitant la confusion avec le discours institutionnel des actrices et des acteurs qui fait souvent référence à l’activité prescrite et/ou souhaitée.

Sur le plan théorique, notre recherche s’inscrit alors dans le cadre théorique de l’ergonomie du travail et dans la perspective du cours d’action (Theureau, 2006, 2010, 2015). Ce cadre est ancré dans les concepts d’énaction (Varela, 1989) et d’expérience (Barbier et Durand, 2003), et considère l’activité comme une « totalité dynamique auto-organisée, qui exprime un couplage asymétrique entre un acteur et son environnement social et physique » (Poizat et Durand, 2015, p. 52). Cette approche permet de comprendre le travail des directions scolaires à travers les tâches qu’elles accomplissent et les interactions complexes entre ces tâches et le contexte de réalisation. L’activité ne peut être séparée de l’environnement dans lequel elle se déroule, tout en étant principalement définie par le point de vue de l’actrice ou de l’acteur. L’environnement influence l’actrice ou l’acteur, et l’actrice ou l’acteur façonne l’environnement, créant un couplage structurel (Varela, 1989). L’actrice ou l’acteur détermine ce qui, dans son environnement, est significatif en fonction de ses caractéristiques personnelles, de son histoire et de ses intentions (Poizat et Durand, 2015, p. 53). L’activité émerge donc dans un contexte d’interactions complexes, intégrant des cultures collectives, individuelles et des artefacts. En mobilisant ce cadre, notre étude se distingue des approches traditionnelles qui se limitent souvent à une analyse prescriptive du travail, basée sur des questionnaires, des entretiens ou l’observation directe (Losego, 2015). Bien que ces méthodes aient leur utilité, elles simplifient la complexité des pratiques de gestion en milieu scolaire et ne capturent pas pleinement les dynamiques interactives et contextuelles (Yvon et al., 2022).

Démarche méthodologique

En cohérence avec le cadre théorique qui guide notre étude, la démarche méthodologique adoptée repose sur une approche mixte, alliant l’observation directe (shadowing) et l’entretien d’autoconfrontation simple. Cette combinaison méthodologique permet de capter les tâches réelles des directions scolaires dans leur quotidien, tout en explorant les dimensions subjectives et réflexives de leur activité par l’autoconfrontation. L’entretien d’autoconfrontation nous permet aussi de partir des observations journalières pour reconstruire avec l’actrice ou l’acteur une image de la charge du travail annuelle des directions sur l’année scolaire. En fait, l’autoconfrontation consiste à inviter une personne à visionner une vidéo ou à revisiter une description de son propre travail ou de ses actions en situation réelle, puis à commenter et à analyser ce qu’elle observe (Clot, 2008). Le but de l’autoconfrontation simple est d’amener l’individu à prendre conscience de ses actions, de ses stratégies et de ses prises de décision, en lui permettant de réfléchir à ses pratiques dans un cadre réflexif (Leplat, 2000). Ce procédé aide à expliciter les savoirs d’action implicites et à mieux comprendre les processus cognitifs et pratiques mis en oeuvre dans une situation donnée. L’autoconfrontation simple se distingue de l’autoconfrontation croisée, où deux personnes ou deux collègues discutent ensemble de leurs pratiques respectives (Clot, 2008).

Échantillon et collecte des données

L’échantillon est constitué de 15 directions d’établissement d’enseignement secondaire au Bénin, sélectionnées pour représenter une diversité de contextes scolaires, notamment en lien avec la situation géographique et la réussite scolaire. Avant les observations, des informations contextuelles (parcours professionnel, motivation) ont été recueillies auprès des directions pour mieux situer chaque participant dans son contexte spécifique, offrant ainsi un cadre interprétatif plus riche pour l’analyse des pratiques observées.

La collecte des données proprement dite sur le travail des directions scolaires s’est déroulée en deux phases complémentaires après une étape préalable d’analyse anthropologique : l’observation directe (shadowing), effectuée pendant trois journées de travail couvrant toutes les activités professionnelles de chaque direction scolaire et basée sur une grille d’observation, suivie d’entretiens d’autoconfrontation simple.

Observation directe (Shadowing)

Le shadowing (Losego, 2015) a été retenu comme méthode d’observation pour cette étude. Il consiste à suivre en continu un chef d’établissement dans l’accomplissement de ses tâches quotidiennes, permettant de documenter en temps réel ses pratiques, ses interactions et ses décisions. Cette approche permet au chercheur de capturer des détails subtils, souvent invisibles de la gestion scolaire, qui échappent aux approches traditionnelles comme les questionnaires ou les entretiens simples. Elle permet de réaliser des analyses plus profondes, ancrées dans les situations réelles. Il convient de noter que, dans le cadre de notre étude, l’observation de certaines tâches a nécessité des déplacements en dehors de l’école (par exemple, vers la Direction Départementale des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle). Nous n’avons cependant pas pu observer les tâches professionnelles effectuées par les directions à domicile; ces dernières ont été plutôt rapportées par les directions elles-mêmes.

Entretiens d’autoconfrontation simple

À la suite de l’observation directe, des entretiens d’autoconfrontation simples ont été conduits, avec un délai maximum d’une semaine entre la fin de l’observation et l’entretien d’autoconfrontation. Ces entretiens, conduits par un membre de l’équipe ayant participé aux observations, permettent d’assurer une continuité analytique essentielle et donnent l’occasion aux directions de se remémorer leurs actions avec une conscience réflexive, renforçant ainsi la qualité de l’analyse. Pour garantir une autoconfrontation efficace, nous avons d’abord procédé à une analyse ethnographique préalable pendant la collecte des données contextuelles et avant les observations et les enregistrements. L’analyse ethnographique préalable s’est concentrée sur les interactions au sein de l’équipe-école et le fonctionnement global de l’établissement. Cette phase, comprenant une observation initiale et des discussions ouvertes, individuelles et de groupe, menées sur une journée avec les membres de chaque équipe-école, a permis essentiellement de mieux comprendre le contexte culturel et institutionnel dans lequel évolue la direction. Cela a facilité notre familiarisation avec les actrices ou acteurs avant d’entreprendre les observations proprement dites. Cette étape permet de créer un minimum de partage culturel, évitant ainsi que les actrices ou acteurs soient contraints de simplifier leur activité pour les observateurs (Theureau, 2010). Cette approche favorise aussi une familiarisation mutuelle entre les actrices et acteurs et les observateurs permettant d’établir les conditions éthiques de la relation avec l’observateur au cours de cette phase préparatoire.

L’autoconfrontation simple consiste à inviter les directions scolaires à revisiter leurs actions observées, leur offrant ainsi l’occasion d’expliquer leurs choix, de clarifier leurs motivations et de discuter des tensions ressenties. Inspiré de l’analyse de l’activité (Poizat et Durand, 2015), cette méthode met en lumière les processus cognitifs et émotionnels sous-jacents, en révélant des aspects souvent inaccessibles par les méthodes traditionnelles. De même, en nous appuyant sur les tâches observées, nous reconstruisons avec l’actrice ou l’acteur une perspective annuelle de la diversité et de la temporalité des tâches effectuées.

Stratégie et outils d’analyse des données

Les données collectées ont été soumises à une analyse thématique inductive sans présupposés théoriques stricts (Braun et Clarke, 2006). Elle permet d’identifier et de catégoriser les motifs récurrents et les dynamiques émergentes dans les tâches de directions scolaires. Les entretiens ont été transcrits et codés à l’aide du logiciel Qualitative Data Analysis (QDA) Miner 6.0. L’observation directe a été analysée à travers une grille spécifique (voir annexe), permettant de quantifier certaines dimensions des pratiques observées. Cette grille s’inspire des travaux de Spradley (1980) sur l’observation participante et des principes d’analyse des pratiques professionnelles développés par Clot (2006). Les résultats de l’analyse permettent de décrire les tâches de direction dans leur complexité, et de les interpréter à la lumière de leurs contextes spécifiques.

Résultats et discussions

Les principaux résultats de cette étude sont présentés en deux volets : le profil des participants, puis la diversité des tâches quotidiennes et les préoccupations des directions scolaires relativement à la gestion scolaire.

Profil des directions scolaires participant à l’étude

L’échantillon se compose de 15 directions scolaires d’enseignement secondaire, dont 13 hommes et 2 femmes, avec une diversité en matière de diplôme et d’expériences professionnelles. Le Tableau 1 résume les principales caractéristiques des participants. Les directions scolaires de l’échantillon présentent une expérience variée, allant de deux à trente ans, avec une concentration notable de directions ayant six à dix ans d’expérience (40 %). Les directions avec plus de onze ans d’expérience restent minoritaires. On remarque qu’aucune direction scolaire ne détient une formation initiale en gestion scolaire, ce qui est le cas de l’immense majorité des directions scolaires au Bénin (Alladatin et al., 2021). La majorité des participants détient un certificat, un diplôme ou un brevet d’enseignement (46,67 %), ce qui indique que les directions scolaires sont principalement composées de professionnels en enseignement. Seulement une minorité a atteint le niveau de maîtrise (13,33 %) ou de doctorat (6,67 %), mais sans spécialisation en gestion scolaire. Près de 67 % ont suivi une formation continue en gestion d’établissement et à peine plus de la moitié d’entre eux (53,33 %) exercent dans la direction scolaire à temps plein, sans charge d’enseignement.

Tableau 1

Caractéristiques des chefs d’établissement (N = 15)

Diversité, complexité et fragmentation des tâches des directions scolaires

L’analyse des observations et des données issues des entretiens d’autoconfrontation révèle que les tâches quotidiennes des directions scolaires sont marquées par une grande diversité et une complexité. Les directions scolaires naviguent quotidiennement entre plusieurs catégories de tâches, dont la gestion administrative, la gestion des ressources, la gestion communautaire et la gestion pédagogique, le tout dans un contexte où les imprévus sont fréquents. Ce résultat suggère que les directions scolaires jonglent constamment avec des rôles multiples, tout en prenant des décisions stratégiques cruciales (Drysdale, et al., 2021).

Verbatim DS2 (autoconfrontation)

« Je dois jongler avec tant de responsabilités différentes chaque jour. Parfois, il semble que je passe d’une tâche à l’autre sans véritable continuité, simplement en fonction des urgences qui surgissent : ce sont des journées frénétiques [rires]. »

Cette hétérogénéité de tâches souvent discontinues est soulignée dans la littérature par des auteurs, dont Barrère (2008) dans le contexte français. Notre étude montre que la diversité et la fragmentation des tâches sont accentuées par la nécessité de s’adapter continuellement aux exigences contextuelles. Les directions scolaires modifient constamment leur planification initiale pour répondre aux urgences venant de la hiérarchie, des parents ou d’une situation particulière dans l’établissement, notamment avec un élève (le plus souvent) ou un membre du personnel, ce qui engendre une surcharge de travail et un besoin constant de priorisation. La situation est aussi parfois exacerbée par l’insuffisance, voire l’absence de soutien administratif voué à ces tâches, comme mentionné par Gravelle (2015) dans le contexte québécois.

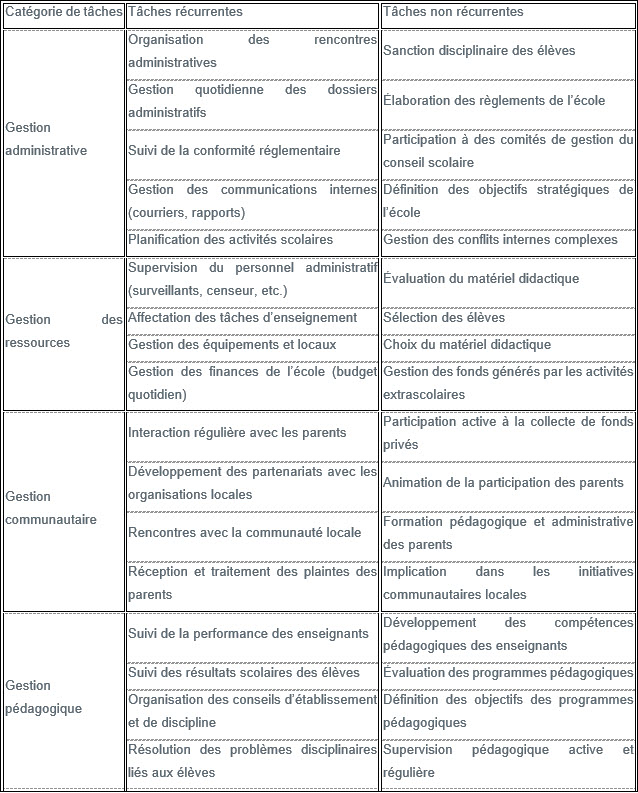

Le Tableau 2 recense, par catégorie, les tâches récurrentes et non récurrentes effectuées par les directions scolaires pendant les trois jours d’observation, complétées pendant l’autoconfrontation par d’autres tâches afin de donner une perspective globale de l’activité des directions scolaires. Les tâches récurrentes sont celles que les directions scolaires accomplissent régulièrement, principalement liées à la gestion administrative, à la supervision des ressources, à l’engagement communautaire et au suivi basique des activités pédagogiques. Selon la perception des directions, ces tâches sont réalisées plus d’une fois chaque mois pendant l’année scolaire, et parfois même chaque jour pour certaines. Les tâches non récurrentes sont, quant à elles, effectuées au plus une fois par mois. Elles sont moins fréquemment réalisées au quotidien. Elles incluent des responsabilités plus stratégiques et un soutien pédagogique approfondi, comme le développement des compétences pédagogiques des enseignants, l’évaluation des programmes et la participation active à des activités communautaires.

Le Tableau 2 met en évidence la diversité des tâches effectuées par les directions scolaires étudiées.

Tableau 2

Tâches récurrentes et tâches non récurrentes des directions scolaires étudiées

L’analyse des données révèle que les tâches administratives chronophages dominent le quotidien des directions scolaires étudiées. Celles-ci incluent l’organisation de rencontres administratives, la gestion quotidienne des dossiers et le suivi de la conformité réglementaire, accaparant une grande partie du temps des directions au travail et parfois même à la maison, souvent au détriment des responsabilités pédagogiques. Cette prépondérance des tâches administratives est un obstacle à l’exercice du leadership pédagogique, pourtant crucial pour la réussite des élèves. Comme le souligne un chef d’établissement :

Verbatim DS5 (autoconfrontation)

« Chaque jour, je dois jongler entre le travail administratif et les interactions avec les parents, ce qui ne me laisse que très peu de temps pour me concentrer sur l’encadrement pédagogique. Je me retrouve souvent à agir en mode réactif plutôt que de pouvoir planifier à long terme et parfois, je dois ramener du travail administratif à faire à la maison. »

Il ressort également de l’analyse des entretiens que la gestion des ressources, bien que secondaire par rapport aux tâches administratives, occupe une place importante dans le quotidien des directions scolaires. Les directions doivent fréquemment arbitrer entre différentes priorités, notamment la gestion des équipements, des locaux et du personnel technique, en fonction des besoins immédiats de leur établissement. Ces tâches, bien qu’essentielles pour le bon fonctionnement de l’école, sont perçues comme un fardeau supplémentaire qui limite encore davantage le temps disponible pour les activités pédagogiques.

Verbatim DS6 (autoconfrontation)

« La gestion des équipements et des locaux est indispensable pour assurer un bon fonctionnement de l’école, mais cela devient parfois écrasant. Je dois également m’occuper des relations avec la communauté, ce qui ajoute une charge supplémentaire. »

En effet, la gestion communautaire, qui comprend l’animation de la participation des parents et le développement de partenariats avec les organisations locales, bien que reconnue comme importante, occupe une place secondaire. Elle nécessite toutefois une certaine attention et une implication directe des directions scolaires, ce qui réduit encore plus le temps alloué à l’accompagnement pédagogique, lequel devient ainsi le « parent pauvre » de leur gestion quotidienne.

Verbatim DS10 (autoconfrontation)

« J’aimerais vraiment pouvoir passer plus de temps à encadrer mes enseignants, mais les rencontres administratives et les urgences quotidiennes prennent souvent le dessus. Cela m’empêche de faire un suivi régulier et d’apporter le soutien pédagogique nécessaire. »

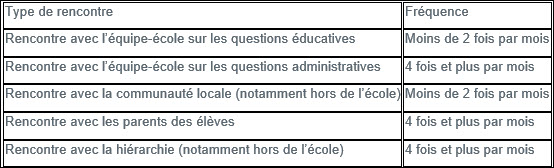

Les résultats soulignent une diversité, une complexité et une fragmentation prononcées des tâches assumées par les directions scolaires au Bénin. Cette diversité se manifeste particulièrement dans les nombreuses rencontres auxquelles les directions scolaires participent, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’école.

Que ce soit lors des observations ou des entretiens, nous faisons le constat que les directions scolaires passent d’une activité à l’autre avec une planification relativement flexible, toujours apte à répondre à des urgences et à des sollicitations imprévues.

Verbatim DS9 (autoconfrontation)

« En tant que chef d’établissement, je suis souvent confronté à des tâches qui évoluent en fonction des besoins de l’école. Cela peut être un défi, mais c’est aussi une occasion d’apporter mon expertise à divers endroits. Parfois, on t’informe d’une rencontre et elle est déjà en cours. Tu dois t’y rendre tout travail cessant. Il faut être flexible et s’adapter constamment pour réussir dans cette affaire-là! »

Le Tableau 3 ci-dessous (issu de l’autoconfrontation) illustre la tendance des fréquences mensuelles des différentes rencontres auxquelles participent les directions scolaires, illustrant le caractère éclaté et parfois imprévisible de leur travail.

Tableau 3

Fréquence des rencontres organisées par les directions scolaires

Les résultats de notre étude confirment ainsi la complexité et la fragmentation des tâches des directions scolaires, comme souligné par plusieurs auteurs (Losego, 2017; Bos et Chaliès, 2019; Al-Chikh et al., 2022; Lebeau et al., 2024). La diversité des rôles et des lieux d’exercice des responsabilités que les directions assument au quotidien illustre les nombreux défis auxquels elles sont confrontées. L’étude illustre également les défis associés à la nouvelle gouvernance publique, laquelle impose aux directions scolaires des tâches accrues de régulation et de coordination avec des actrices et des acteurs externes, accentuant la fragmentation et la surcharge de leur travail quotidien (Denecker et Gather Thurler (2013). Le verbatim suivant illustre la surcharge de travail qui amène les directions scolaires à devoir effectuer certaines tâches chez elles le soir ou les fins de semaine.

Verbatim DS5 (autoconfrontation)

« Il m’arrive souvent de devoir ramener du travail à la maison, notamment les tâches administratives. Les journées sont tellement chargées que je n’ai pas le temps de tout terminer. Je me retrouve à compléter des dossiers ou des rapports tard dans la nuit. »

Nos résultats révèlent également que les tâches de gestion des directions scolaires sont relativement influencées par les caractéristiques contextuelles, telles que la taille de l’établissement, le milieu (rural ou urbain), et les performances scolaires des élèves.

Verbatim DS7 (autoconfrontation)

« Dans notre école en milieu rural, les ressources sont limitées, ce qui nous oblige à être créatifs et à solliciter davantage la communauté locale. Nous devons souvent improviser pour répondre aux besoins des élèves, surtout en matière de soutien scolaire. »

Ces résultats sont semblables aux conclusions de Barrère (2006, 2008), qui souligne l’importance du contexte dans la gestion scolaire. En particulier, les directions scolaires opérant dans des contextes spécifiques, tels que les écoles rurales ou les établissements aux ressources limitées, doivent faire preuve d’une grande capacité d’adaptation pour pallier les insuffisances en ressources matérielles ou humaines. Face à ces défis, certaines directions adoptent des approches créatives et engagent activement la communauté, tandis que d’autres, dépassées par l’ampleur des tâches, restent confinées dans une gestion essentiellement administrative. Cette diversité dans les réponses des directions scolaires face aux contraintes contextuelles reflète la nécessité d’un soutien différencié et ciblé pour renforcer leur capacité à répondre aux exigences multiples de leur rôle, conformément aux conclusions de Perrenoud (2015) sur la gestion scolaire en contexte difficile. Enfin, notre étude révèle que la majorité des directions scolaires ont du mal à mobiliser le temps nécessaire pour s’investir pleinement dans la supervision pédagogique, un constat qui corrobore les travaux de Perrenoud (2015) sur le leadership pédagogique. La pression des tâches administratives et la nécessité de gérer les ressources et les relations communautaires limitent la possibilité, pour les directions scolaires, de jouer efficacement leur rôle de leadership pédagogique, mettant en cause l’efficacité des stratégies actuelles de gestion scolaire.

Dans l’ensemble, nos résultats corroborent les conclusions d’Al-Chikh et al. (2022) et Perrenoud (2015) sur la diversité des rôles et des tâches des directions scolaires, mais ils soulignent également les défis posés par la fragmentation de ces tâches. La triple temporalité identifiée par Barrère (2006, 2008) – liée à la forme scolaire, au projet, et à l’urgence du quotidien – se reflète dans la manière dont les directions scolaires jonglent quotidiennement avec leurs responsabilités. La coordination des activités éducatives, administratives, partenariales, et pédagogiques est cruciale, mais les fluctuations dans les priorités quotidiennes révèlent des tensions entre les exigences immédiates et les objectifs à long terme. Il est donc essentiel de repenser et de transformer l’organisation du travail des directions d’établissement d’enseignement secondaire au Bénin, notamment en ce qui concerne le soutien à leur rôle pédagogique, l’organisation générale du travail, la gestion administrative, la formation et l’exercice du leadership pour la réussite scolaire (Bouchamma et Lambert, 2023; Koffi et al., 2011; Ouellet, 1987). Le développement de stratégies permettant de mieux équilibrer les tâches administratives et pédagogiques pourrait contribuer à une meilleure efficacité de la gestion scolaire, favorisant ainsi la réussite des élèves.

Le Tableau 4 propose une synthèse des préoccupations des directions scolaire à travers les six dimensions du signe hexadique, concept central du cours d’action qui permet d’analyser et de comprendre l’activité de l’actrice ou de l’acteur (Rebardel, 1995).

Tableau 4

Synthèse des préoccupations des directions scolaires

Cette synthèse met en lumière que les principales préoccupations des directions scolaires portent sur la fragmentation, l’hétérogénéité, la complexité et l’imprévisible de leurs tâches, mais aussi sur la gestion des tâches administratives, souvent chronophages et la difficulté à équilibrer ces tâches avec leur rôle pédagogique. L’élément de flexibilité et de priorisation des urgences constitue une modalité centrale dans la gestion quotidienne.

Conclusions et perspectives

L’originalité de cette étude réside dans l’utilisation d’une combinaison méthodologique entre le shadowing et l’autoconfrontation, qui permet d’analyser non seulement les tâches observées, mais aussi la perception réflexive des directions face à leur propre activité. Ce double regard apporte une contribution novatrice à la compréhension du travail des directions scolaires dans un contexte où la littérature sur le sujet demeure limitée, notamment en Afrique subsaharienne. Cette étude a permis de révéler la diversité, la complexité et le caractère fragmenté des tâches quotidiennes des directions d’établissements d’enseignement secondaire au Bénin. Contrairement à une simple mise en oeuvre de prescriptions institutionnelles, les tâches des directions scolaires se chevauchent, se complètent et parfois s’opposent, imposant aux directions une constante recherche d’équilibre délicat entre gestion administrative, gestion des ressources, gestion pédagogique et engagement communautaire. Comme le souligne Gravelle (2015), la gouvernance axée sur les résultats au Québec impose une pression similaire aux directions scolaires, renforçant ainsi l’idée que les réalités vécues par les directions béninoises ne sont pas isolées. Nos résultats montrent que les tâches administratives occupent en grande partie le temps et l’énergie des directions scolaires, au détriment des tâches pédagogiques, un constat également relevé par Poirel et al. (2017), lesquels relèvent que la charge mentale des directions scolaires au Québec est exacerbée par la multiplicité des tâches administratives et des défis organisationnels, laissant moins de place à la supervision pédagogique. La gestion des ressources et l’engagement communautaire passent souvent au second plan, et la participation à des rencontres non planifiées, notamment à l’extérieur de l’établissement, exacerbe la fragmentation du travail des directions. Cette situation limite la capacité des directions à se concentrer pleinement sur le développement pédagogique de leur établissement, créant des tensions dans la gestion des priorités, comme l’ont également constaté Isabelle et Labelle (2017), et Yvon et Huguenin (2023).

Les suggestions qui découlent de cette analyse mettent en avant la nécessité d’une transformation de l’organisation scolaire, comme souligné par d’autres auteurs dans d’autres contextes et époques (Bouchamma et Lambert, 2023; Koffi et al., 2011; Ouellet, 1987). Cette transformation passe par la révision des pratiques et des soutiens offerts aux directions scolaires. Dans cette perspective, la professionnalisation de la fonction apparaît comme impérative. Il est essentiel de mettre en place une formation initiale obligatoire (universitaire) en gestion scolaire au Bénin, intégrant des modules spécifiquement consacrés à la planification, à la gestion pédagogique et au leadership éducatif, comme l’ont préconisé plusieurs auteurs (Leithwood et al., 2004; Pont et al., 2008). En outre, le soutien administratif doit être renforcé par la constitution d’équipes administratives bien formées, permettant ainsi aux directions scolaires de déléguer certaines tâches administratives et de se concentrer davantage sur l’amélioration de l’enseignement, tout en assurant la responsabilité de la cohérence de l’administration scolaire. Une réorganisation des tâches au sein des équipes de direction pourrait permettre de mieux répartir les responsabilités administratives, pédagogiques et communautaires, en s’assurant que chaque direction puisse jouer pleinement son rôle de leader pédagogique. Selon Isabelle et Labelle (2017), la mise en place de stratégies collaboratives au sein des établissements est cruciale pour créer une culture d’équipe qui soutient non seulement la gestion, mais aussi l’innovation pédagogique. En adoptant une approche plus décentralisée de la gestion des établissements, les directions scolaires pourraient mieux répondre aux besoins spécifiques des écoles tout en réduisant leur charge administrative. De plus, le soutien à l’autonomie des directions pourrait être renforcé en s’inspirant des travaux de Mincu et Romiti (2022) sur l’influence du contexte local et de l’autonomie sur la gestion des établissements scolaires. Une telle autonomie leur permettrait de développer des stratégies locales adaptées aux spécificités de chaque établissement, tout en bénéficiant de l’appui administratif nécessaire pour réduire la surcharge de travail liée aux tâches bureaucratiques. Cette autonomie favoriserait également une plus grande flexibilité dans la gestion quotidienne, permettant aux directions de mieux équilibrer leur temps entre tâches administratives et pédagogiques. Enfin, le renforcement de l’engagement communautaire constitue une autre piste à explorer. Comme le soulignent Yvon et Huguenin (2023), une plus grande participation des parents et des actrices et des acteurs locaux pourrait alléger la charge de travail des directions scolaires, tout en favorisant un environnement d’apprentissage plus collaboratif et inclusif. Le développement de partenariats locaux, comme le montrent les travaux de Bouchamma et Lambert (2023), pourrait également contribuer à diversifier les sources de soutien pour les écoles et à impliquer davantage la communauté dans le succès des élèves.

Quant aux perspectives de recherche, il serait pertinent d’étendre l’étude en intégrant l’ensemble des actrices et des acteurs de l’équipe de direction dans les observations et les entretiens. Une telle approche permettrait de mieux comprendre la dynamique collective de gestion au sein des établissements d’enseignement secondaire. En outre, la reproduction de ces études sur une période plus longue, avec l’utilisation d’enregistrements vidéo 360°, comme le suggère Clot (2008), offrirait une analyse encore plus approfondie des interactions complexes entre les différentes tâches, et actrices et acteurs de la gestion scolaire.

Parties annexes

Annexe

Grille d’analyse des observations

Bibliographie

- Al-Chikh, I., Alladatin, J. et Roche, L. (2022, October 5). Portrait des tâches et des activités des directions scolaires : revue rapide. KIX Continental Research Symposium on Learning Outcomes in SSA, Addis Abeba; Ethiopie, Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.7377336

- Alladatin, J., Bernachez, J. et Bergeron, D. (2021). Overview of primary school principals’ educational level and training in Benin: the challenges related to the expected competencies and skills. Annals of the University of Craiova, Series Psychology, Pedagogy, 43(2), 145-162. https://EconPapers.repec.org/RePEc:edt:aucspp:v:43:y:2021:i:2:p:145-162.

- Barbier, J-M. et Durand, M. (2003). L’activité, un objet intégrateur pour les sciences sociales. Recherche et Formation, 42, 99-117. https://www.persee.fr/doc/refor_0988-1824_2003_num_42_1_1831

- Barrère, A. (2014). Travailler ensemble dans l’établissement scolaire : le management pédagogique des chefs d’établissement. Administration & Éducation, 143(3), 111‑113. https://doi.org/10.3917/admed.143.0111

- Barrère, A. (2013a). Sociologie des chefs d’établissement. Presses Universitaires de France. https://doi.org/10.3917/puf.barre.2013.02

- Barrère, A. (2013b). La montée des dispositifs : un nouvel âge de l’organisation scolaire. Carrefours de l’éducation, 36(2), 95‑116. https://doi.org/10.3917/cdle.036.0095

- Barrère, A. (2008). Les chefs d’établissement au travail : hétérogénéité des tâches et logiques d’action. Travail et formation en éducation, (2). https://journals.openedition.org/tfe/698

- Barrère, A. (2006). Sociologie des directions scolaires. Presses Universitaires de France.

- Brassard, A., Lusignan, J., et Pelletier, G. (2013). La gestion axée sur les résultats dans le système éducatif du Québec : du discours à la pratique. Dans Maroy, C. (dir.). L’école à l’épreuve de la performance. Les politiques de régulation par les résultats (p. 141-156). De Boeck.

- Bélanger, N. (2023). Le travail de direction d’établissement scolaire examiné à travers des objets. Les plans d’aide individualisée en Ontario, au Québec, en France et en Belgique. Canadian Journal of Educational Administration and Policy, 202, 98‑111. https://doi.org/10.7202/1099985ar

- Bergeron, D., Alladatin, J. et Bernatchez, J. (2023). Les compétences génériques recherchées chez les chefs d’établissement d’enseignement à l’ère de la direction au service des apprentissages des élèves. Journal of Education and Practice, 7(2), 31-44. https://doi.org/10.47941/jep.1248.

- Bos, S. et Chaliès, S. (2019). Quelles sont les activités réellement réalisées par les chefs d’établissement dans le cadre d’un leadership pédagogique? Revue de la littérature. Swiss Journal of Educational Research, 41(2), 423-445. doi : 10.24452/sjer.41.2.10.

- Bouchamma, Y. et Lambert, M. (2023). Compétences acquises en formation et en pratique lors d’un changement non planifié : les gestionnaires d’établissement d’enseignement en parlent. Presses de l’Université Laval.

- Braun, V. et Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77‑101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

- Clot, Y. (2006). La fonction psychologique du travail. PUF.

- Clot, Y. (2008). Travail et pouvoir d’agir. PUF.

- Dejours, C. (1998). Souffrance en France. Seuil.

- Denecker, C. et Gather Thurler, M. (2013). Le travail réel des directeurs d’établissements scolaires en Suisse romande au temps de la nouvelle gouvernance. Dans C. Maroy (dir.), L’école à l’épreuve de la performance : les politiques de régulation par les résultats (p. 181-194). De Boeck Supérieur. https://doi.org/10.3917/dbu.maroy.2013.01.0181

- Drysdale, L., Gurr, D., et Goode, H. (2021). How successful school principals balance their leadership and management roles to make a difference. Dans M. Lee, K. Pollock, er P. Tulowitzki (dir.), How School Principals Use Their Time: Implications for School Improvement, Administration and Leadership (1ère éd.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429327902-8

- Guilbert, L. et Lancry, A. (2007). L’analyse des activités des cadres : l’intérêt de la triangulation des méthodes. Le travail humain, 70(4), 313-342. https://doi.org/10.3917/th.704.0313

- Gravelle, F. (2015). Être dirigeant scolaire à l’heure d’une gouvernance axée sur les résultats au Québec…situation qui peut épuiser… Revue de l’association francophone internationale de recherche scientifique en éducation, 13, 5-20.

- Guay, M.-H. et Gagnon, B. (2022). Le leadership des directions générales scolaires : un cadre de référence pour le définir, le développer et le consolider ensemble. Éducation Canada. https://adgsq.ca/adgsq/cadre-de-reference-sur-le-leadership-des-directions-generales-scolaires/

- IsaBelle, C. et Labelle, J. (2017). Rôles, responsabilités, pratiques et compétences des directions d’école. Revue des sciences de l’éducation, 43(2), 1-14. https://doi.org/10.7202/1043024ar

- Koffi, V. et Laurin, P. (2011). Quand l’école se prend en main. Presses de l’Université du Québec. https://doi.org/10.1353/book15328

- Leplat, J. (2000). L'analyse psychologique de l'activité en ergonomie : aperçu sur son évolution, ses modèles et ses méthodes. Octarès.

- Leithwood, K., Louis, K. S., Anderson, S. et Wahlstrom, K. (2004). How Leadership Influences Student Learning. Center for Applied Research and Educational Improvement. https://doi.org/10.59656/EL-SB5787.001

- Lebeau, É., Lessard, A., Granger, N. et Beaudoin, M. (2024). Influence du leadership de la direction sur l’activité d’une organisation apprenante en contexte d’école primaire québécoise. Revue internationale du CRIRES : innover dans la tradition de Vygotsky, 7(2), 62-82. https://doi.org/10.51657/mk5mhk67

- Losego, P. (2017). Un travail en miettes – un minutage du travail de direction. Dans M. Gather Thurler, I. Kolly Ottiger, P. Losego et O. Maulini (dir.), Les directeurs au travail : une enquête au coeur des établissements scolaires et socio-sanitaires (p. 53-83). Peter Lang.

- Losego, P. (2015). Shadowing: A qualitative method for studying work activities. Qualitative Research Journal, 15(3), 321-332.

- Maulini, O., Progin, L., Jan, A. et Tchouala, C. (2017). Sous le travail réel : La conception du rôle et le travail espéré. Dans M. Gather Thurler, I. Kolly Ottiger, Ph. Losego et O. Maulini (dir.), Les directeurs au travail : Une enquête au coeur des établissements scolaires et socio-sanitaires (p. 95-112). Peter Lang.

- Mincu, M. E. et Romiti, S. (2022). Evidence-informed practice in Italian education. Dans C. Brown et J. R. Malin (dir.), The emerald handbook of evidence-informed practice in education (p. 291–302). Emerald Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/978-1-80043-141-620221032

- OCDE. (2009). Améliorer la direction des établissements scolaires. Éditions OCDE. https://doi.org/10.1787/9789264044739-fr

- Ouellet, R. (1987). Effet de l’organisation scolaire sur la réussite scolaire. Revue des sciences de l’éducation, 13(1), 85-97. https://doi.org/10.7202/900553ar

- Perrenoud, O. (2015). Les chefs d’établissement peuvent-ils faire évoluer l’organisation du travail et les pratiques pédagogiques? Formation et profession, 23(3), 60. https://doi.org/10.18162/fp.2015.284

- Poirel, E., Yvon, F., Lapointe, P. et Denecker, C. (2017). La fonction de direction scolaire adjointe : une comparaison des sources de stress entre adjoints et directions. Revue des sciences de l’éducation (231–260), 43(2). https://doi.org/10.7202/1043031ar

- Pont, B., Nusche, D. et Moorman, H. (2008). Improving school leadership: Volume 1: Policy and practice. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264044715-en

- Poizat, G. et Durand, M. (2015). Analyse de l’activité humaine et éducation des adultes : faits et valeurs dans un programme de recherche finalisée. Revue française de pédagogie, 190. https://doi.org/10.4000/rfp.4698

- Rebardel, P. (1995). Les hommes et les technologies : approche cognitive des instruments contemporains. Armand Colin. https://hal.science/hal-01017462v1

- Serrano, A. R. et Martín-Cuadrado, A. M. (2017). Diagnosis de la problemática actual de las direcciones escolares. Revista Complutense de Educación, 28(4), 1193‑1210. https://doi.org/10.5209/RCED.51637

- Spradley, J. P. (1980). Participant observation. Holt, Rinehart and Winston.

- Theureau, J. (2015). Le cours d’action : l’enaction et l’expérience. Octares Editions.

- Theureau, J. (2010). Les entretiens d’autoconfrontation et de remise en situation par les traces matérielles et le programme de recherche « cours d’action ». Revue d’anthropologie des connaissances, 4(2), 287-322. https://doi.org/10.3917/rac.010.0287

- Theureau, J. (2006). Le cours d’action : méthode développée. Octarès.

- UNESCO. (2023). L’éducation en Afrique: Placer l’équité au coeur des politiques; résumé exécutif (p. 23). UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000384497_fre

- Varela, F. J. (1989). Autonomie et connaissance : essai sur le vivant. Seuil.

- Yvon, F. et Huguenin, J.-M. (2023). Former les cadres d’établissements scolaires. Éducation et socialisation. Les Cahiers du CERFEE, 68, Article 68. https://doi.org/10.4000/edso.23761

- Yvon, F., Poirel, E., Rousselle, J. et Girouard, C. (2022). Explorer le leadership des directions d’établissement scolaire par l’analyse de l’activité en autoconfrontation croisée. Canadian Journal of Educational Administration and Policy, 199, 60-74. https://doi.org/10.7202/1091093ar

Liste des tableaux

Tableau 1

Caractéristiques des chefs d’établissement (N = 15)

Tableau 2

Tâches récurrentes et tâches non récurrentes des directions scolaires étudiées

Tableau 3

Fréquence des rencontres organisées par les directions scolaires

Tableau 4

Synthèse des préoccupations des directions scolaires

10.7202/1099985ar

10.7202/1099985ar