Corps de l’article

L’art de la mesure

Des clercs? Corbleu! J’en ai bien quatre. Mais quel est celui

d’entr’eux qui peut m’assister? L’un est romanesque et

littérateur, et, au lieu de lire Justinien ou la Coutume de Paris,

il s’amusera à lire Jacob Faithful

ou La cuisinière canadienne (1842)[1].

Montréal semblait compter, en 1842, un clerc de notaire aux intérêts diversifiés. Entre la lecture du roman à succès du Capitaine Marryat et la consultation de La cuisinière canadienne, ce jeune homme curieux, tout personnage de théâtre qu’il ait été, éclaire peut-être un peu la réception réservée à ce livre de cuisine dans le Québec du milieu du 19e siècle. La mise en parallèle avec le cycle (très en vogue) des romans maritimes de l’auteur britannique est révélatrice: La cuisinière canadienne, ouvrage considéré comme étant le premier livre de cuisine «canadien», publié à Montréal en 1840 par l’imprimeur Louis Perrault, fut sans doute un succès de librairie[2]. Ce n’est donc pas sans une certaine révérence que l’on feuillette aujourd’hui La cuisinière canadienne. On utilise ici le verbe feuilleter de manière métaphorique: l’ouvrage est rare, il n’en subsiste que quelques exemplaires qui ont été répertoriés par Elizabeth Driver[3]. Pour qui veut consulter la toute première édition, force est de recourir à la version numérisée, mise en ligne par Bibliothèque et Archives Canada[4].

La cuisinière canadienne a retenu l’attention des historiens et des chercheurs en partie parce que sa publication se situe à un moment charnière de l’histoire du Québec et de ce qui allait devenir le Canada. On y a lu l’émergence d’une bourgeoisie francophone désireuse d’inscrire son identité dans le temps, le passage entre deux époques, un lieu de convergence des cultures, la naissance d’une cuisine propre au Québec[5]. L’ouvrage est fascinant à tous ces titres. À travers ces prismes, La cuisinière canadienne devient une sorte de relais entre des sociétés, des régimes politiques, des histoires nationales en construction, des cultures en développement.

Les ancrages du recueil de recettes sont connus. En amont, La cuisinière canadienne s’inspire de La cuisinière bourgeoise, célèbre ouvrage du cuisinier français connu sous le nom de Menon, et dont la première édition datait déjà de 1746. Une version de ce livre (imprimée en France) avait été mise en vente à Québec, en 1825, par le libraire Augustin Germain[6]. De ce point de vue, La cuisinière canadienne est certes un point de rattachement à la France[7]. En aval, La cuisinière canadienne fera date. Elle sera imitée et elle inspirera et influencera des efforts subséquents au Canada français, notamment les Directions diverses données par la Rév. Mère Caron, sup. gén. des Soeurs de la Providence pour aider ses soeurs à former de bonnes cuisinières (Montréal, 1878). C’est dire l’importance de La cuisinière canadienne sur le plan social et culturel. Elle s’ancrait dans le passé culturel du régime français et projetait dans l’avenir des habitudes réadaptées au continent nord-américain[8].

Mais ce livre du quotidien révèle aussi autre chose sur son époque, et peut-être même sur les conditions de sa publication. C’est un riche document linguistique. À le consulter attentivement, à lire ligne à ligne les recettes qu’il contient, on voit, à travers la langue utilisée pour véhiculer le savoir culinaire, se dessiner des mouvements et des changements qui étaient alors en germe sur le plan linguistique dans le Québec du milieu du 19e siècle, dans une ville où se côtoyaient francophones et anglophones[9]. Quand pareil contexte est évoqué, bien entendu, on pense tout de suite à la cohabitation des langues française et anglaise, cohabitation dont les effets (généralement décrits comme négatifs pour le français) se feront sentir quelques décennies plus tard et que de nombreux commentateurs, l’abbé Maguire en tête, tenteront de circonvenir[10]. La cuisinière canadienne contient bien quelques mots anglais utilisés comme tels, le mot barley (orge) par exemple, signalé jusque dans les années 1890 par les commentateurs comme devant faire l’objet d’une correction. On trouve aussi plusieurs mots que le ou les auteurs de La cuisinière canadienne s’efforcèrent de franciser: arréroute (arrowroot), pipperminte (peppermint), saspane (sauce pan), pouding (pudding), entre autres. Mais ces mots anglais et ces tentatives de francisation ne représentent qu’une partie de la richesse linguistique de l’ouvrage. Parallèlement à ce mouvement, et c’est ce qui m’intéresse ici, on voit également la présence de caractéristiques d’un autre état de langue, qui fut celle d’avant le régime anglais. Le mot vaisseau est utilisé au sens de «contenant», «bol de grande dimension». On passe le bouillon par la chausse. La fine fleur, c’est de la farine de grande qualité, à distinguer de la farine ordinaire (qui est alors désignée par le mot de farine). On pourrait multiplier les exemples lexicaux, grammaticaux tout aussi bien qu’orthographiques[11]. Mais c’est l’ensemble des mesures utilisées dans l’ouvrage qui permet de constater l’ancrage encore profond, au Québec, de cet état de langue pré-révolutionnaire[12].

Du demiard à la chopine à la tasse

On souligne souvent à quel point les ouvrages de cuisine d’autrefois, d’utilisation quotidienne, laissent perplexe le lecteur du 21e siècle[13]. On n’y trouve pas de liste ordonnée d’ingrédients; les mesures sont approximatives ou complètement absentes; la marche à suivre est, dans une grande majorité de cas, inexistante, ou très sommairement dessinée; pour les temps de cuisson, la personne qui est aux fourneaux est appelée à utiliser son bon jugement; enfin, il n’y a ni illustration ni photo (pour les ouvrages plus tardifs) permettant de guider les manoeuvres[14]. Or, l’un des aspects frappants de La cuisinière canadienne, c’est le grand nombre de mesures utilisées dans les 219 recettes que réunit l’ouvrage. Plus de trente unités de mesure différentes y figurent, et c’est ce qui a ici retenu mon attention et guidé ma réflexion. Certaines de ces mesures appartiennent à l’usage courant de l’art culinaire, la pincée, la poignée ou la cuillérée, par exemple. Notons au passage que les auteurs français de la deuxième moitié du 19e siècle vont tenter de codifier ces mesures traditionnelles, Gouffé par exemple, qui reproche à ses prédécesseurs de ne jamais préciser «ni poids, ni mesures, ni quantités, ni durées de cuisson». Il propose d’utiliser 10 grammes comme mesure de la pincée, et 2 grammes pour la prise, pour toutes les recettes contenues dans son ouvrage[15]. Quelques-unes des mesures figurant dans La cuisinière canadienne m’étaient familières, la chopine ou la pinte, encore utilisées au Québec dans les années 1960. D’autres m’étaient complètement inconnues, comme la roquille ou le poétique «misérable» qui, comme son nom l’indique, ne représente qu’une toute petite quantité (deux doigts de liquide). Ces mesures appartiennent à l’ancien système de mesures de France, c’est-à-dire au système traditionnel, pré-métrique, en vigueur dans les différentes provinces françaises avant la révolution de 1789. Il importe de noter qu’en France même, le système métrique mit près d’un demi-siècle à s’imposer contre les anciens systèmes dans la vie quotidienne. La forte survivance des mesures traditionnelles exigea en fait du ministre Guizot une loi décrétant l’usage généralisé du système métrique en juillet 1837 (trois ans avant la publication de La cuisinière canadienne).

Ces questions de métrologie font le charme des ouvrages anciens, mais elles suscitent de nombreuses interrogations chez les chercheurs[16]. J’ai décidé de suivre la piste linguistique de ces mesures parce qu’elles me semblent être un très bon indicateur des mouvements linguistiques évoqués plus haut. Si les mesures ont été utilisées dans un ouvrage du quotidien comme peut l’être un livre de recettes, il y a lieu de croire que ces mesures étaient familières aux habitants du Canada français du milieu du 19e siècle. Reprenant une à une les mesures recensées, j’ai cherché: 1)à établir si elles se trouvent chez Menon, le «livre source» de La cuisinière canadienne; puisque la première édition de cet ouvrage datait de 1746, il était légitime de penser que les mesures traditionnelles françaises aient pu y être utilisées; 2)à vérifier si elles sont toujours utilisées dans les Instructions de la Mère Caron, parues presque quarante ans après la première publication de La cuisinière canadienne, ce qui indiquerait la persistance d’habitudes du quotidien.

Chacune des mesures a fait l’objet d’une vérification dans le Dictionnaire de l’Académie française (éditions de 1694, 1740, 1798 et 1835). La sixième édition du Dictionnaire de l’Académie française (1835) circulait au Canada dès la seconde moitié des années 1830 (elle fut utilisée par plusieurs des commentateurs linguistiques, notamment par Maguire). Jusqu’à l’apparition du Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle de Pierre Larousse (1863-1877), c’est l’ouvrage de l’Académie qui demeura l’arbitre incontesté du bon usage du français. Il importe de souligner que le Dictionnaire de l’Académie n’était pas (et n’est toujours pas) un dictionnaire historique. Il a pour vocation de reconnaître l’usage (le «bon usage») en synchronie. Pour les cas plus difficiles, je me suis tournée vers le Dictionnaire historique de la langue française d’Émile Littré (1866-1877). Enfin, divers traités de métrologie ont aussi été consultés, notamment pour établir la provenance géographique de certaines des mesures plus anciennes.

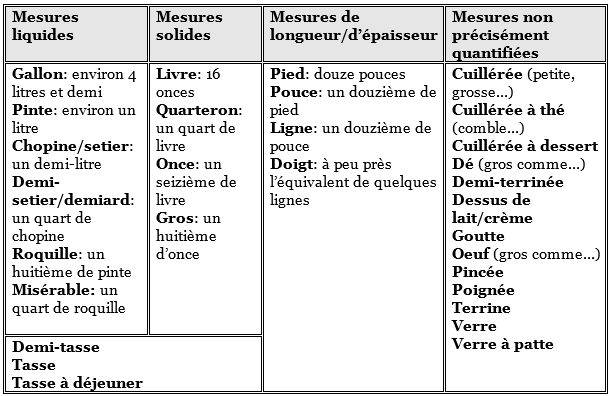

Tableau 1

Mesures utilisées dans La cuisinière canadienne (édition de 1840) – par catégories

Les mesures relevées dans La cuisinière canadienne sont d’origine française, en particulier de la région parisienne ou de la Normandie. La tasse (mesure utilisée dans 3 recettes sur 219), cependant, se distingue du lot des autres mesures. Elle est donnée par le Oxford English Dictionary comme étant américaine et non britannique (voir le tableau 2, ci-dessous). L’utilisation d’une mesure d’origine américaine peut se justifier: Perrault, l’imprimeur-éditeur de La cuisinière canadienne, avait passé plus d’une année en exil aux États-Unis et il avait peut-être rapporté avec lui certains ouvrages américains[17]. De surcroît, la présence de nombreux ouvrages culinaires américains à Montréal, dès les années 1840, a été notée par divers chercheurs[18].

Les mesures utilisées dans La cuisinière canadienne se trouvent chez Menon, à sept exceptions près: la tasse, la terrine (ou demi-terrinée), le gros, le pied (longueur), la roquille, le misérable et le dessus de lait. Ajoutons à cela le demiard, dont l’équivalent est le demi-setier; ces deux mesures sont utilisées dans La cuisinière canadienne. Il est compréhensible que la tasse – américaine – ne soit pas une mesure utilisée par Menon. Les mots terrine, gros et pied sont bien sûr utilisés chez Menon, mais pas comme mesures. On parle chez Menon de «remplir une terrine», d’utiliser «un gros bouquet garni» ou de faire bouillir «des pieds de veau». Ce ne sont évidemment pas là les sens que l’on donne à ces mots dans La cuisinière canadienne. Dans le cas du mot «terrine» et de son dérivé, la «demi-terrinée»: la recette du pouding aux pommes donnée par La cuisinière canadienne (p. 50) exige l’emploi d’une demi-terrinée de pommes et d’une demi-terrinée de farine. Cette mesure devait être connue et comprise des ménagères du Québec car on retrouve la recette de ce pouding, mot pour mot, la demi-terrinée y compris, dans l’édition de 1878 des Instructions diverses données par la Révérende Mère Caron (p. 77)[19]. Dans le cas de «gros»: il s’agit en fait d’une toute petite mesure, utilisée essentiellement pour les épices (de la graine d’angélique pour la fabrication d’une liqueur, dans La cuisinière canadienne, p. 103). Quant au «pied», il est utilisé pour indiquer la taille requise pour le poisson, dont la longueur semble importer plus que le poids (p. 40 et 42).

La roquille ne se trouve pas chez Menon; et le misérable ne se trouve ni chez Menon ni chez la Mère Caron; ce sont des mesures de petites quantités. Quand au «dessus de lait» (qui se trouve toujours chez la Mère Caron), ce n’est peut-être pas tout à fait une mesure, à proprement parler, mais simplement la couche de crème se trouvant à la surface d’une terrine de lait.

Tableau 2

Mesures utilisées dans La cuisinière canadienne (édition de 1840) – ordre alphabétique

Une richesse à découvrir

La cuisinière canadienne, dans son édition de 1840, présente une richesse considérable sur le plan de l’histoire de la langue française. On y voit le mouvement de la langue dans une sorte lumineuse quotidienneté, celle de l’alimentation. On y voit aussi des tentatives de francisation de mots anglais, plusieurs substrats orthographiques différents, et l’utilisation d’un vocabulaire qui sera encore familier à qui aura grandi au Québec, au moins jusque dans les années 1960 (vaisseau, fleur, etc.). Cette enquête linguistique mérite d’être poursuivie, sur ces trois axes. Une deuxième piste à suivre serait celle de l’influence des ouvrages américains que Perrault a peut-être ramenés avec lui au Québec, après son exil aux États-Unis. L’ouvrage de Miss Eliza Leslie, Seventy-Five Receipts for Pastry, Cakes and Sweetmeats, publié à Boston en 1834, pourrait avoir été une source d’inspiration pour le chapitre sur les desserts proposé par La cuisinière canadienne. Enfin, une troisième piste à considérer touche l’évolution de l’ouvrage lui-même, dans ses diverses éditions (1840, 1855, 1865) et dans son influence sur d’autres livres publiés plus tard, qu’il s’agisse des Instructions de la Mère Caron (1878) ou de La cuisine raisonnée, dont la première édition de 1919 porte encore quelques traces de son modeste ancêtre.

Première expérimentation

La cuisinière canadienne, dans son édition originale, était un ouvrage de petit format, mesurant 17,5 cm par 10 cm. Il s’agissait donc d’un «livret», comme l’indiquait l’annonce insérée par l’imprimeur Perrault dans L’Aurore des Canadas, le 10 avril 1840[26]. On imagine ce livret trouvant facilement sa place dans une cuisine du 19e siècle, se rangeant aisément sur une étagère, devenant un objet du quotidien. Les recettes pointent dans la direction de cette cuisine de tous les jours, faite essentiellement d’ingrédients locaux. Il n’y a guère de faste ni d’extravagance dans ces pages. C’est pourquoi j’ai choisi une recette toute simple pour cette expérimentation, une petite gâterie de tous les jours, que la cuisinière canadienne, en ville ou à la campagne, a sans doute pu intégrer très vite à son répertoire. Peut-être ces Biscuits de mesure (p. 73) figuraient-ils déjà à ce répertoire d’ailleurs. Les biscuits de mesure ne se trouvent pas chez Menon et ils ne sont plus dans les Instructions de 1878. Il s’agit d’une recette à quatre ingrédients, qui tient en quinze mots[27]. Pas de marche à suivre, pas d’indication de temps de cuisson; tout simplement, la liste des ingrédients... mesurés. La recette d’origine n’exige guère d’ajustements. La crème à 15% semble la mieux adaptée à ce biscuit; il est cependant possible d’utiliser du lait plutôt que de la crème. Il est recommandé d’ajouter une bonne dose de vanille, afin de relever la pâte dont le goût est peu marqué[28]. Ce n’est pas un biscuit très sucré et ce n’est pas un biscuit croquant; sa texture s’apparente plutôt à celle d’un petit gâteau, comme le montre la photo 3. Lors des fournées subséquentes, j’ai glacé les biscuits avec un mélange léger de sucre en poudre et de jus de citron. Personne n’a eu le temps de photographier le résultat.

Recette d’origine

[Biscuits] de mesure (p. 73)

«Deux tasses de crême, deux tasses de sucre, trois oeufs, et quatre tasses de fleur.»

Adaptation

[Biscuits] de mesure – rendement: environ 60 biscuits de taille moyenne

-

Trois oeufs moyens

-

Deux tasses de sucre

-

Deux tasses de crème (15%)

-

Quatre tasses de farine tout usage

-

Une généreuse cuillérée à table de vanille

-

Préchauffez le four à 350 F.

-

Préparez des plaques à biscuits recouvertes de papier parchemin.

-

Dans un grand saladier, battre les oeufs à la fourchette jusqu’à ce qu’ils soient mousseux.

-

Incorporer le sucre et battre jusqu’à dissolution complète.

-

Ajouter la crème doucement et bien mélanger en râclant le fond du saladier.

-

Ajouter la généreuse cuillérée à table de vanille au mélange.

-

Tamiser la farine. L’incorporer au mélange de crème, une tasse à la fois, en utilisant une fourchette.

-

La pâte obtenue sera épaisse. Laisser reposer 10 minutes.

-

Déposer le mélange sur les plaques à biscuits, par cuillérée, en ayant soin de laisser 2 pouces/5 centimètres entre chaque biscuit.

-

Laisser au four une vingtaine de minutes, ou jusqu’à ce que le pourtour du biscuit soit légèrement bruni.

[Biscuits] de mesure (p. 73)

«Deux tasses de crême, deux tasses de sucre, trois oeufs, et quatre tasses de fleur.»

1

2

3

4

Parties annexes

Note biographique

Yannick Portebois enseigne l’histoire du livre et l’histoire de la langue française au Département d’études françaises de l’Université de Toronto. Elle détient un certificat en arts culinaires du George Brown College et est en voie d’obtenir un certificat en boulangerie artisanale de la même institution.

Notes

-

[1]

P. Petitclair, La donation, comédie en deux actes (1842), dans Le répertoire national ou recueil de littérature canadienne, compilé et publié par J. Huston (Montréal, de l’imprimerie Lovell et Gibson, 1848), volume 2, p. 266. Quant à Jacob Faithful, il s’agit d’un des grands romans à succès du Capitaine Marryat, traduit par Defauconpret sous le titre de Jacob Fidèle (Paris, Gosselin, 1836).

-

[2]

Elizabeth Driver, Culinary Landmarks: A bibliography of Canadian Cookbooks, 1825-1949 (Toronto: University of Toronto Press, 2008). On consultera en particulier les pages 73-75 et 84-90, qui portent sur l’histoire de la publication de l’ouvrage.

-

[3]

Driver, op. cit.

-

[4]

Les sites et les documents en ligne utilisés pour le présent article ont été consultés entre août 2013 et janvier 2014. Ils ont fait l’objet d’une dernière vérification en février 2014.

L’édition de 1840 de La cuisinière canadienne peut être consultée page à page sur le site suivant: http://www.collectionscanada.gc.ca/cuisine/027006-119.03-f.php. Il en existe aussi une autre version, dont le texte peut faire l’objet d’une recherche informatisée: http://eco.canadiana.ca/view/oocihm.95419/3?r=0&s=1.

La cinquième édition, parue en 1879, se trouve en ligne: https://archive.org/details/cihm_13725

-

[5]

À propos des interprétations et des lectures de La cuisinière canadienne, on consultera Driver, op. cit.; Julie Parker, ‘La cuisinière canadienne’: témoin de l’émergence d’une cuisine nationale au carrefour des cultures au XIXe siècle, Département d’histoire, Université du Québec à Montréal, novembre 2006 (mémoire de maîtrise non publié); Yvon Desloges, «Les Québécois francophones et leur “identité” alimentaire: de Cartier à Expo 67», Cuizine: The Journal of Canadian Food Cultures / Cuizine : revue des cultures culinaires au Canada, Volume 3, numéro 1, 2011 http://www.erudit.org/revue/cuizine/2011/v3/n1/1004727ar.html;

Yvon Desloges, avec la collaboration de Michel P. de Courval, À Table en Nouvelle-France. Alimentation populaire, gastronomie et traditions alimentaires dans la vallée laurentienne avant l’avènement des restaurants (Québec: Septentrion, 2009).

Mary F. Williamson, «Les livres de cuisine et de ménage», dans Patricia Fleming, Gilles Gallichan, Yvan Lamonde, Histoire du livre et de l’imprimé au Canada. Volume 1: des débuts à 1840 (Montréal: Les Presses de l’Université de Montréal, 2004), p. 291-293.

Jean-Marie Francoeur, Genèse de la cuisine québécoise à travers ses grandes et ses petites histoires (Montréal: Fidès, 2011, p. 205 et suiv.). Enfin, on pourra consulter la page de référence consacrée aux livres de cuisine sur le site de Bibliothèque et Archives nationales du Québec: http://www.banq.qc.ca/collections/collections_patrimoniales/bibliographies/livre_cuisine.html

-

[6]

Il y a trente-cinq ans, Alain Girard, dans son étude sur l’ouvrage de Menon, mettait l’accent sur l’importance que revêtaient la cuisine et l’alimentation pour une bourgeoisie dont le pouvoir s’affirmait («Le triomphe de La cuisinière bourgeoise», Revue d’histoire moderne et contemporaine, tome XXIV, no 4, octobre-décembre 1977, p. 497-523).

L’édition vendue au Québec par Germain peut être consultée à l’adresse suivante: https://archive.org/details/cihm_95315

-

[7]

Julie Parker, op. cit., a comparé ingrédients et méthodes de cuisson entre certaines des recettes qu’on trouve chez Menon et celles que propose La cuisinière canadienne. L’inspiration française des recettes de La cuisinière canadienne est manifeste; le nombre d’ingrédients est cependant réduit dans l’ouvrage publié par Perrault, de même que les modes de cuisson sont simplifiés. Voir également Desloges, op. cit.

-

[8]

Sur ces questions d’adaption et de passage, on consultera avec profit l’ouvrage dirigé par Nathalie Cooke : What’s to Eat ? Entrées in Canadian Food History (Montréal & Kingston, McGill-Queen’s University Press, 2009).

-

[9]

En fait, en 1841, tout juste une année après la publication de La cuisinière canadienne, paraîtra le premier d’une longue série d’ouvrages visant à «normaliser», à «corriger» la langue parlée par les Canadiens-français: le Manuel des difficultés les plus communes de la langue française, adapté au jeune âge, et suivi d’un recueil de locutions vicieuses, de l’abbé Maguire.

-

[10]

Les principaux ouvrages de correction linguistique publiés au Canada à l’usage des Canadiens-français sont, outre le livre de l’abbé Maguire:

Dictionnaire des barbarismes et des solécismes les plus ordinaires en ce pays, avec le mot propre ou leur signification (Montréal, Imprimerie de Pierre Cérat, 1855);

J.F. Gingras, Manuel des expressions vicieuses les plus fréquentes (Outaouais, Imprimerie du Canada, 1867);

Abbé Caron, Petit vocabulaire à l’usage des Canadiens-français contenant les mots dont il faut répandre l’usage et signalant les barbarismes qu’il faut éviter pour bien parler notre langue (Trois-Rivières, imprimé au Journal des Trois-Rivières, 1880);

Oscar Dunn, Glossaire franco-canadien et vocabulaire de locutions vicieuses usitées au Canada (Québec, Imprimerie de A. Côté et Cie, 1880).

J.A. Manseau, Dictionnaire des locutions vicieuses du Canada avec leur correction, suivi d’un dictionnaire canadien (Québec, J.A. Langlais, Libraire-éditeur, 1881);

A. Lusignan, Fautes à corriger. Une chaque jour (Québec, imprimé par C. Darveau, 1890).

-

[11]

Une étude rapide du régime orthographique utilisé dans La cuisinière canadienne révèle qu’il y a sans doute eu plus d’un typographe à l’oeuvre pour la réalisation de l’ouvrage et que plusieurs états orthographiques sont utilisés concurremment. On y trouve des graphies datant du milieu du 18e siècle aussi bien que des graphies modernisées, mises de l’avant par l’édition de 1835 du Dictionnaire de l’Académie française (qui circulait au Canada).

-

[12]

On renvoie ici au livre de Chantal Bouchard, qui a finement analysé cette tension entre tradition et modernité linguistiques au Québec à partir de 1840: Méchante langue. La légitimité linguistique du français parlé au Québec (Presses de l’Université de Montréal, 2012).

-

[13]

Fiona Lucas, «Historic Cranberry Recipes», Cuizine: The Journal of Canadian Food Cultures / Cuizine : revue des cultures culinaires au Canada, Volume 1, numéro 1, 2008. http://www.erudit.org/revue/cuizine/2008/v1/n1/019380ar.html.

Carolyn Blackstock, «A Year with the Berlin Cook Book», Cuizine: The Journal of Canadian Food Cultures / Cuizine: revue des cultures culinaires du Canada, Volume 4, numéro 2, 2013. http://www.erudit.org/revue/cuizine/2013/v4/n2/1019325ar.html

-

[14]

C’est ce qu’Alexia Moyer rappelait récemment, dans l’entrevue qu’elle a faite avec Simon Mayer: «Le livre de cuisine au Québec. Sélection thématique à la Collection nationale du 31 octobre 2012 au 2 février 2013. Par Simon Mayer, bibliothécaire. Bibliothèque et Archives nationales du Québec», Cuizine: The Journal of Canadian Food Cultures / Cuizine : revue des cultures culinaires au Canada, Volume 4, numéro 1, 2013. http://www.erudit.org/revue/cuizine/2013/v4/n1/1015497ar.html#no1

-

[15]

Jules Gouffé, Le livre de cuisine comprenant la cuisine de ménage et la grande cuisine (Paris, Hachette, 1867, p. I et 35-36).

-

[16]

François Rousseau évoquait ces questionnements et les défis que doit relever le chercheur dans L’oeuvre de chère en Nouvelle-France. Le régime des malades à l’Hotel-Dieu de Québec (Québec: Les Presses de l’Université Laval, 1983); de même, Régis Thibeault pour les mesures de volumes et de superficie («Les unités de mesure dans les documents officiels du dix-neuvième siècle au Bas-Canada et au Québec», Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 43, no 2, 1989, p. 221-232).

-

[17]

On trouvera en ligne, sur le site du LeMoyne College, une liste très riche d’ouvrages de cuisine qui étaient disponibles aux Etats-Unis au moment de l’exil de Perrault : http://resources.library.lemoyne.edu/content.php?pid=210266&sid=2761858

-

[18]

Julie Parker (op. cit., p. 64). L’influence américaine dans les cuisines canadiennes avait aussi été relevée par Dominique-Valérie Malack (Bourgeoisie et gastronomie à Québec aux XIXe et XXe siècles: la reconstitution d’un espace symbolique, Département de géographie, Université Laval, 2000). http://eco.canadiana.ca/view/oocihm.95419/3?r=0&s=1

-

[19]

Directions diverses données par la Rév. Mère Caron, sup. gén. des Soeurs de la Providence pour aider ses soeurs à former de bonnes cuisinières (Montréal, 1878). https://archive.org/stream/cihm_02193#page/n77/mode/2up/search/demi+terrin%C3%A9e

-

[20]

Maguire, dans son Manuel des difficultés les plus communes de la langue française, adapté au jeune âge, et suivi d’un recueil de locutions vicieuses, lancera l’année suivante une guerre contre le mot: «Demiard, dans le language vulgaire, signifie une mesure de liquide, de la demi-contenance d’une chopine. Demiard ne se trouve pas dans les dictionnaires; et par quel terme le remplacer? Par celui de demi-chopine, ou de demi-setier sans doute, puisque la chopine et le setier sont une même mesure.» (Québec, Fréchette et Cie, 1841, p. 149)

-

[21]

Par exemple la soupe à la queue de boeuf, le poulet au champignon [sic], le lait d’amandes pour les malades, le gruau au vin ou la bière d’épinette.

-

[22]

Poitrine de veau farci [sic], hachis de dinde, fricassée de poulets à la sauce blanche, tarte au rognon de veau, crème blanche.

-

[23]

Le mot fait son apparition dans l’AF 1835. L’Encyclopédie des arts et des sciences (1750) en donne la définition, signalant qu’il s’agit d’une mesure anglaise. Les ouvrages plus anciens disent plutôt qu’il s’agit d’une mesure utilisée en Normandie. Voir Le Dictionnaire universel françois et latin contenant la signification et la définition tant des mots de l’une et l’autre langue, avec leurs différents usages, que des termes propres de chaque état et de chaque profession, communément appelé Dictionnaire de Trévoux (Nancy: chez Pierre Antoine, 1740): http://www.cnrtl.fr/dictionnaires/anciens/trevoux/resultat/affichimage.php?image=jpg/InfoTech_T3_166.jpg

Voir aussi Paucton, Métrologie ou Traité des mesures, poids et monnoies des anciens peuples & des modernes, à Paris, chez la Veuve Dessaint, Libraire, MDCCLXXX [1780], pour qui le gallon est également une mesure de Normandie. https://archive.org/stream/mtrologie00paucgoog#page/n817/mode/2up

J.F.G. Palaiseau, Métrologie ancienne et moderne, ou rapport des poids et mesures des empires, royaumes, duchés et principautés des quatre parties du monde (Bordeaux: chez Lavigne Jeune, 1816).

Albéric Calonne d’Avesne, La vie agricole sous l’Ancien Régime dans le nord de la France (Paris, Picard, 1920).

-

[24]

Cette mesure ne se trouve dans aucun des ouvrages que j’ai consultés. Voir http://grandquebec.com/misteres-du-quebec/poids-et-mesures/

-

[25]

Le «verre à tige» en verre fin est très présent dans la colonie dès le 18e siècle, comme le rappelait Catherine Ferland, mais pas comme instrument de mesure («Le nectar et l’ambroisie. La consommation des boissons alcooliques chez l’élite de la Nouvelle-France au XVIIIe siècle», Revue d’histoire de l’Amérique française, volume 58, no 4, p. 475-505). http://www.erudit.org/revue/haf/2005/v58/n4/012210ar.html

-

[26]

Voir Driver, op. cit., p. 84.

-

[27]

Trois autres recettes tombent dans cette catégorie n’offrant qu’une liste d’ingrédients: biscuits à la fleur de patates (p. 77), une variation sur les biscuits «en cannellon» (p. 79) et le biscuit de gingembre [sic] (p. 80). D’autres, la tarte beurrée par exemple (p. 60), correspondent à ce qu’on trouve dans d’autres livres de recettes, c’est-à-dire une marche à suivre incorporant la liste des ingrédients (dont la quantité n’est pas toujours spécifiée) au fur et à mesure du déroulement des étapes: «Prenez grosses pommes [sic], quant [sic] elles sont cuites...».

-

[28]

Pour obtenir une vanille très parfumée, il suffit de faire macérer des gousses de vanille dans du cognac pendant quelques semaines.

Parties annexes

Biographical note

Yannick Portebois teaches book history and the history of the French language in the Department of French Studies, University of Toronto. She also holds a certificate in Culinary Arts from George Brown College. She is currently completing a certificate in Artisan Bread Baking from the same college.

Liste des figures

1

2

3

4

Liste des tableaux

Tableau 1

Mesures utilisées dans La cuisinière canadienne (édition de 1840) – par catégories

Tableau 2

Mesures utilisées dans La cuisinière canadienne (édition de 1840) – ordre alphabétique