Résumés

Résumé

Avant d’investir le champ scientifique qui sert d’appui à ses usages institutionnels au Québec, la catégorie de « gang de rue » s’est d’abord constituée au sein du champ médiatique dans un contexte de tensions, de luttes et d’une profonde labilité. Dans une perspective généalogique, notre objectif est d’analyser les luttes et les instabilités qui ont donné lieu à son émergence, ainsi que les mécanismes discursifs par lesquels elle est parvenue à interpeller les pouvoirs publics et à s’imposer comme stable et nécessaire. En amont de la panique morale qui entoure l’émergence médiatique du gang de rue, l’« événement discursif » permet d’interroger le discours à partir duquel le gang de rue obtient son existence sociale concrète. Privilégiant la méthode d’analyse du discours, le travail empirique s’appuie sur la constitution d’un corpus de presse composé d’articles des journaux La Presse et Journal de Montréal publiés entre 1987 et 1989.

Mots-clés :

- Gangs de rue,

- généalogie,

- médias,

- analyse du discours,

- jeunesse

Abstract

Before the development of the scientific field that deals with the institutional status of street gangs in Quebec, the category “street gang” was used in the media in a context of tension, struggle, and profound lability. Our objective was to take a genealogical perspective in analyzing both the struggles and instabilities that led to the emergence of this concept and the discursive mechanisms by which such groups managed to challenge public authorities and create the view that they are stable and necessary. By going beyond the moral panic that was part of the context in which street gangs began to be discussed in the media, looking at the “discursive event” makes it possible to analyze the discourse that led to the concept of the street gang becoming embodied in a concrete social existence. Our empirical work uses discourse analysis to examine articles from the newspapers La Presse and the Journal de Montreal published between 1987 and 1989.

Keywords:

- Street gangs,

- genealogy,

- media,

- discourse analysis,

- youth

Resumen

Antes de introducirse en el campo científico que sirve de apoyo a sus usos institucionales en Quebec, la categoría de pandilla de la calle se constituyó primero en el campo mediático en un contexto de tensiones, de luchas y de una profunda labilidad. Dentro de una perspectiva genealógica, nuestro objetivo es analizar las luchas y desestabilidades que dieron lugar a su emergencia, así como los mecanismos discursivos por los cuales esta llevó a interpelar los poderes públicos y a imponerse como estable y necesaria. Por encima del pánico moral que rodea la emergencia mediática de la pandilla de calle, el “evento discursivo” permite interrogar al discurso a partir del cual la pandilla de la calle obtiene su existencia social concreta. Privilegiando la metodología de análisis de discurso, el trabajo empírico se sostiene en la construcción de un corpus de prensa compuesto de artículos de los periódicos La Presse y del Journal de Montréal, publicados entre 1987 y 1989.

Palabras clave:

- Pandillas de la calle,

- genealogía,

- medios,

- análisis de discurso,

- juventud

Corps de l’article

Introduction

Fortement médiatisé à partir de la fin des années 1980, le « gang de rue » décrit un nouveau genre de délinquant. L’affiliation à un gang de rue signalerait, entre autres, une criminalité plus violente (Decker et Pyrooz, 2014 ; Guay et Fredette, 2010) et un risque de récidive plus élevé (Guay, 2012 ; Huebner, Varano et Timithy, 2007). Au cours des 30 dernières années, le gang de rue s’est institué comme réalité objective « allant de soi » : le gouvernement du Canada dénombre 434 gangs de rue et 7000 membres au pays (Gendarmerie royale du Canada, 2006). Objet de savoirs experts (Hamel, Alain et Messier-Newman, 2015), la catégorie de gang de rue exprime son caractère hégémonique au Québec à travers un ensemble d’institutions qui adoptent de nouveaux dispositifs de contrôle et de ciblage – la sécurité publique (Ministère de la Sécurité publique, 2007, 2012), le système de justice (Piché, 2014), les centres jeunesse et les services correctionnels (Brisebois, Fredette et Guay, 2015), la police (Decker, 2003). Si la notion de gang de rue produit des effets de réalité (Hacking, 1996) pour les populations qui y sont soumises, plusieurs travaux récents ont pourtant remis en question cette notion en montrant sa variabilité définitionnelle (Cauchie, Corriveau, Tracqui et Cyr, 2015), ses frontières incertaines (Guay et Fredette, 2015) et sa contingence historique (Castillo et Goyette, 2015).

D’un côté, les savoirs experts entraînent un travail d’étiquetage des individus en fonction de leur affiliation aux gangs, ce qui est devenu une préoccupation centrale en matière de sécurité publique et de contrôle de la délinquance (Guay et al., 2015 ; Guay, Hamel et Fredette, 2014 ; Piché, 2014). De l’autre, ces mêmes écrits scientifiques qui alimentent les dispositifs de ciblage soulignent de manière récurrente les incertitudes, les contradictions et les contours flous de ce qu’« est » le gang de rue. Les criminologues Jean-Pierre Guay, Chantale Fredette et Sébastien Dubois, experts québécois reconnus sur les gangs de rue, soulignent à cet égard qu’« à l’heure actuelle un des seuls consensus concernant la question du gang de rue est qu’il n’existe pas d’unanimité quant à la façon de les définir » (2014, p. 18). Ces instabilités de la catégorie de gang de rue conduisent pourtant rarement à sa remise en question. Le plus souvent, elles sont énoncées pour aussitôt être recouvertes par l’image d’un progrès linéaire du savoir, naturellement orienté vers un raffinement des techniques d’identification, de contrôle et de suivi des individus supposés membres de gangs (Guay et al., 2015 ; Hamel, Alain et Messier-Newman, 2015 ; Haymoz, 2014). Il nous semble essentiel d’accorder une importance théorique aux tensions, contradictions et instabilités qui ont jalonné l’histoire de la catégorie de gang de rue, lesquelles remettent en cause la manière même de penser les phénomènes qu’elle tente de décrire, ses modes de classification, d’intervention et d’encadrement des individus.

À cet égard, il convient de noter qu’avant d’investir le champ scientifique qui sert d’appui à ses usages institutionnels, la catégorie de gang de rue s’est d’abord constituée au sein du champ médiatique dans un contexte de tensions, de luttes et d’une profonde labilité. C’est le discours médiatique sur l’émergence du gang de rue qui se trouve au centre de cet article. Notre objectif est d’analyser les luttes et les instabilités qui ont donné lieu à l’avènement de la catégorie de gang de rue, ainsi que les mécanismes discursifs par lesquels cette catégorie est parvenue à interpeller les pouvoirs publics et à s’imposer comme vérité incontestable. Privilégiant la méthode de l’analyse du discours, nous traiterons l’émergence médiatique du gang de rue en tant qu’« événement discursif ». Son analyse empirique s’appuie sur la constitution d’un corpus de presse composé d’articles des journaux La Presse et Journal de Montréal publiés entre 1987 et 1989. À la suite d’un exposé de la notion d’« événement discursif », l’article décrypte le fonctionnement du discours médiatique au moment de l’avènement du gang de rue. L’analyse permet alors de rendre compte : 1) de l’avènement du gang de rue comme réalité contestée et incertaine ; 2) du régime discursif polémique et de sa capacité à imposer l’autorité du « gang de rue » ; 3) des usages métaphoriques du « cataclysme à venir » et de l’« épidémie » comme moment d’interpellation des pouvoirs publics.

Méthode

L’émergence du gang de rue : l’événement discursif en amont de la panique morale

La peur collective et les réactions émotives engendrées par l’émergence médiatique de nouvelles classes dangereuses, particulièrement liées à la délinquance juvénile, ont souvent été analysées en termes de « panique morale » (Cohen, 1972 ; Goode et Ben-Yehuda, 1994 ; Hall, Critcher, Jefferson, Clarke et Roberts, 1978). Ce concept met en lumière le rôle des médias dans la construction sociale de la déviance à partir de la mise en scène d’une menace criminelle inédite et de la stigmatisation d’un groupe social servant de bouc émissaire (folk devil). Le concept de panique morale permet l’étude de l’héritage informel et institutionnel de ces réactions émotives qui autorisent la constitution de nouvelles politiques publiques. Cet héritage est avant tout analysé à partir des valeurs morales (Cohen, 1972), de la collusion entre les élites et les groupes d’intérêt (Hall et al., 1978) ou d’une disproportion entre la « menace réelle » et sa couverture médiatique sensationnaliste (Goode et Ben-Yehuda, 1994). Comme élément souvent négligé de la panique morale, le concept d’« événement discursif » (Foucault, 1969) nous permet en amont d’accorder une primauté au discours dans la formation de l’objet de gang de rue.

En faisant entrer le gang de rue dans l’espace public à la fin des années 1980, la presse lui confère un potentiel d’événement. Le linguiste français Benveniste insiste sur la valeur performative de certains énoncés qui créent l’événement (Benveniste, 1966) : « l’événement ne renvoie plus seulement au contexte externe [à l’énoncé], il concerne les représentations, les interprétations du social » (Guilhaumou, Maldidier et Robin, 1994, p. 226) qui sont véhiculés par l’apparition d’un discours particulier en lieu et place d’un autre. L’événement discursif analyse la création d’un nouvel objet du discours à partir duquel il obtient son existence sociale concrète. En amont de la panique morale, le concept d’événement discursif permet d’interroger les conditions de possibilité de l’avènement du gang de rue. Ces dernières ne sont pas à rechercher au sein d’une réalité extralinguistique (comme les réactions émotives, l’arrivée massive d’immigrants ou la formation de ghettos), mais sont engendrées par le discours lui-même qui impose ses conditions d’énonciation, c’est-à-dire les termes dans lesquels il s’énonce et la manière dont il doit être reçu et reproduit.

Chez Foucault, étudier un discours dans son caractère événementiel, c’est aussi restituer ses composantes hétérogènes, discontinues, contradictoires qui sont systématiquement effacées ou minimisées par l’apparente unité de son objet. Dans son oeuvre, l’événement discursif indique la fragilité et la contingence d’objets qui apparaissent pourtant aujourd’hui avec une profonde stabilité et nécessité. Conformément à la perspective généalogique, « il s’agit en fait de les arracher à leur quasi-évidence, de libérer les problèmes qu’ils posent, de reconnaître qu’ils ne sont pas le lieu tranquille à partir duquel on peut poser d’autres questions, mais qu’ils posent par eux-mêmes tout un faisceau de questions » (Foucault, 1969, p. 37).

L’étude de l’événement discursif vise à mettre en lumière les nouveaux types d’énoncés qui sont formulés dans l’espace public et qui donnent une existence sociale concrète à leur objet. Foucault souligne que dans cet examen, « il est exclu cependant qu’on puisse décrire sans repère toutes les relations qui peuvent ainsi apparaître. Il faut en première approximation accepter un découpage provisoire […] » (Foucault, 1969, p. 45). La notion de corpus permet ce travail de découpage de l’univers discursif en fonction de l’hypothèse de recherche. Dans le cas qui nous concerne, nous avons constitué un corpus de presse composé d’articles des deux principaux journaux québécois en termes de tirage, le Journal de Montréal et La Presse, qui traitent de la problématique des gangs de rue entre août 1987 et juin 1989.

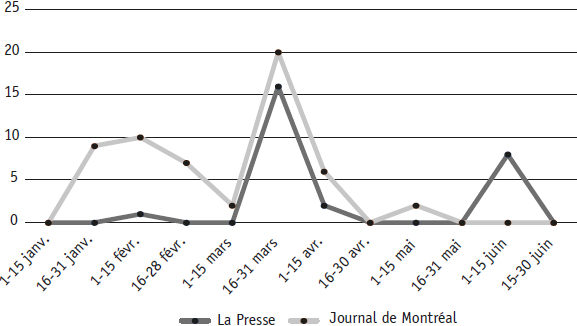

Au départ, la nouvelle problématique des gangs de rue est désignée de manière interchangeable dans la presse écrite par les termes de « gangs d’adolescents criminels », de « délinquance juvénile organisée », de « bandes d’adolescents » ou de « gangs ». S’impose toutefois graduellement le syntagme de « gang de rue » comme traduction littérale du street gang américain. Notre corpus débute avec la première occurrence du problème des gangs de rue, qui survient en date du 26 août 1987 dans le cas du Journal de Montréal et du 30 novembre 1987 pour La Presse. Notre recherche au sein des banques de données numérisées (La Presse) et à travers les microformes (Journal de Montréal) n’a révélé aucun autre article portant sur la problématique des gangs de rue au Québec pour les années 1987 et 1988. L’essentiel de notre corpus est composé d’articles publiés entre janvier et juin 1989, moment où la couverture médiatique sur les gangs de rue s’intensifie à la suite d’une série de crimes violents attribués à des jeunes dans les transports en commun à Montréal. La Figure 1 illustre la distribution des articles de presse pour l’année 1989. Durant cette période, des séries de reportages sur les gangs de rue sont régulièrement publiées par les journalistes Bruno Bisson, de La Presse, et Serge Labrosse, du Journal de Montréal. Notre corpus de presse se compose de 83 articles, dont 54 en provenance du Journal de Montréal et 28 de La Presse.

1987, les premières occurrences du gang de rue : établissement d’un discours qui à la fois fonde et brouille son propre objet

Aussitôt adoptée par les médias et employée pour décrire la violence, la catégorie de gang de rue fait problème. Notre corpus révèle en effet que dès son émergence médiatique en 1987, on utilise cette nouvelle catégorie, mais qu’aucun consensus n’existe sur ce qu’elle nomme, la manière dont elle le fait, la charge qu’elle véhicule, et les affects qu’elle soulève. Il s’avère que le gang de rue non seulement n’est pas évident comme réalité, mais que les mots eux-mêmes embarrassent l’énonciateur qui tente d’en démontrer l’objectivité. Ducrot (1984) a illustré à l’aide du concept bakhtinien de polyphonie (Bakhtine, 1970) que l’auteur (l’instance première qui produit matériellement les énoncés) est à même de mettre en scène plusieurs « voix » dans son énoncé, autrement dit plusieurs énonciateurs (êtres discursifs) qui présentent différents points de vue – auxquels le locuteur peut s’associer ou desquels il peut au contraire se dissocier. Les articles de notre corpus sont ainsi traversés par des énonciations contraires sur l’existence des gangs de rue : alors que l’énonciateur principal (qu’on peut appeler narrateur) annonce l’émergence des gangs comme nouvelle menace sécuritaire, les textes font intervenir d’autres énonciateurs qui relativisent ou encore nient catégoriquement l’existence des gangs et les caractéristiques qui leur sont attribuées par la presse. Sans trancher directement, le discours médiatique sur les gangs de rue à la fois fonde et brouille son propre objet.

Figure 1

Distribution du nombre d’articles de presse portant sur le phénomène des gangs de rue pour l’année 1989

Intitulé « Des adolescents terrorisent le nord de la ville » (Journal de Montréal, 26 août 1987, p. 2), l’article du journaliste Serge Labrosse révèle pour la première fois l’existence du problème des gangs de rue à Montréal. Il expose l’existence d’une enquête policière au sujet de 150 adolescents de Montréal-Nord, âgés de 13 à 17 ans et de « race noire », qui formeraient une « bande » soupçonnée de se livrer à une longue liste d’activités criminelles : viols, séquestrations, enlèvements, tentatives de meurtres et réseau de prostitution. La photo de policiers qui procèdent à l’arrestation musclée d’un jeune Noir est accompagnée de la légende suivante : « les policiers ont du pain sur la planche dans le nord de la ville. Plusieurs jeunes de 13 à 17 ans font la loi ». L’énoncé discursif au centre de l’article, celui auquel le lecteur est censé s’identifier, s’articule autour du sentiment de peur provoqué par ce qui est construit comme l’émergence d’une « nouvelle classe dangereuse » (Chevalier, 1958) : les « bandes d’adolescents noirs » dans les quartiers marginalisés au nord de Montréal.

Le texte met toutefois en scène un second énonciateur, aux positions antagoniques. Selon la police, il n’existe pas de gangs d’adolescents formellement structurés. En effet, l’article mentionne que les conclusions de l’enquête policière rejettent formellement l’idée qu’il existerait à Montréal de « bandes formellement constituées ». Cet énoncé s’appuie sur la citation de policiers, dont celle du lieutenant-détective Claude Girard, affirmant qu’« il ne s’agit tout au plus [que] d’une bande d’adolescents qui se rencontraient auparavant dans le cadre d’activités sportives, dans un parc du nord de la ville, et qui, une fois le club dissous, ont gardé des liens entre eux ». Selon ce dernier, « ces jeunes n’ont pas de chef, pas de local établi, pas de cartes de membres, pas de signe de ralliement ni aucune source de revenus précise ». On apprend qu’une enquête policière révèle que les jeunes seraient parfois victimes de rumeurs au sujet de leur « réputation de dur à battre surfaite » et qu’il arriverait que leur entourage leur attribue gratuitement des actes criminels. Dès sa première occurrence, les fondements de la catégorie de gang de rue sont donc ébranlés par la juxtaposition d’énoncés contraires.

Quelques mois plus tard, le 30 novembre 1987, c’est le journal La Presse qui traite pour la première fois du gang de rue (p. A1). La coexistence d’énoncés contraires se répète dans un article du journaliste Bruno Bisson. Alors que le titre même de l’article indique que « La police nie l’existence de la délinquance juvénile organisée », la première ligne de l’article confirme son existence : « à Montréal-Nord, Verdun, St-Léonard et Notre-Dame-de-Grâce, des adolescents se regroupent en gangs hiérarchisés et structurés pour mettre sur pied des réseaux de prostitution juvénile, d’extorsion et de trafic de drogue ». Afin de confirmer l’existence des gangs, Bisson évoque les témoignages de travailleurs sociaux et de policiers qui désirent garder l’anonymat. L’énoncé contraire, qui nie l’existence des gangs, demeure toutefois présent à travers l’ensemble du texte. On cite les propos du directeur adjoint des opérations policières, Pierre Cyr, qui dément les informations de La Presse sur ces gangs. Sont également rapportés les propos de Lise Grégoire, professionnelle au Bureau de la protection de la jeunesse, qui « qualifie les bandes de phénomènes impalpables. Parce que rien ne particularise les jeunes qui s’en réclament et que leur délinquance ressemble à celle de n’importe quel adolescent, l’émergence d’une criminalité organisée et structurée entre adolescents demeure incertaine » (p. A4). Sans trancher, la juxtaposition de ces voix dissonantes dans le texte indique avant tout que le gang de rue est une réalité incertaine où s’affrontent deux tendances qui vont être exacerbées à partir de 1989 : celle qui montre la vérité du gang de rue par un effort d’objectivation de la catégorie, et celle qui questionne son existence en exposant ses instabilités.

1989, les efforts d’objectivation de la réalité du gang : le « gang structuré » et la permanence de ses instabilités

À la suite de ces premières occurrences en 1987, la catégorie de gang de rue se fait rare jusqu’au début de l’année 1989. Comme le montre la Figure 1, c’est à ce moment que la catégorie ressurgit pour donner un sens à une série d’événements violents survenus dans les transports en commun à Montréal. À partir de janvier 1989, les enquêtes journalistiques et les articles d’information qui mettent en scène l’avènement du gang de rue se multiplient et atteignent leur paroxysme durant la deuxième moitié du mois de mars pour ensuite s’estomper d’avril à juin. Dans un effort d’objectivation de la réalité du gang, le discours médiatique met à ce moment de l’avant l’une de ses caractéristiques fondamentales du gang de rue : il est « structuré » et « organisé », il devient dès lors objectif et quantifiable.

À travers le discours médiatique, les gangs acquièrent des caractéristiques organisationnelles claires, des noms, des chefs, des membres formels, une structure hiérarchique, une division du travail et la capacité à « organiser » et contrôler la criminalité. Le 2 février 1989, un dossier spécial sur les gangs de jeunes dans le Journal de Montréal titre « Il y a les « vrais » et les « amateurs » : 20 gangs se partagent Montréal » (p. 6) et comprend les sous-titres « territoires », où l’on soutient que les gangs exercent leurs activités au sein de territoires délimités, et « Chef de gang », où est décrit une structure hiérarchique, chapeautée par le chef comme figure déterminante à la survie du gang. Le 19 mars 1989, le même journal titre à la une : « La police identifie 27 gangs d’adolescents », et publie une enquête du journaliste Serge Labrosse qui écrit que « Quatre gangs sont structurés. Quatre autres ont des chefs », et qu’ils disposent de « 314 membres connus » (p. 6). Les gangs de rue deviennent une réalité visible, associée à des individus identifiables et des territoires formellement délimités. Cette image qui s’impose dans le discours médiatique de 1989 s’oppose à l’idée selon laquelle le gang de rue est un phénomène impalpable (La Presse, 30 novembre 1987, p. A4) voulant que « ces jeunes n’[aie]nt pas de chef, pas de local établi, pas de cartes de membres » (Journal de Montréal, 26 août 1987, p. 2). Les gangs existent, et les titres qui sont orientés par cet énoncé discursif se multiplient à l’hiver 1989 : « Le phénomène des gangs d’adolescents semble prendre de l’ampleur sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal » (La Presse, 2 février 1989, p. A4) ; « Les gangs d’adolescents prolifèrent à Montréal » (Journal de Montréal, 16 février 1989, p. 9) ; « Les gangs de jeunes sont plus menaçants que jamais » (Journal de Montréal, 19 février 1989, p. 6) ; « Les gangs de jeunes ont resserré leur contrôle » (Journal de Montréal, 22 février 1989, p. 11).

Malgré l’image de « gangs structurés » exerçant leur emprise sur Montréal, la catégorie de gang de rue continue toutefois d’être traversée d’instabilités, ce qu’illustre à nouveau la présence d’énoncés contradictoires. Alors que le journal La Presse affiche « Les bandes font la pluie et le beau temps » (20 mars 1989, p. A1) au sujet d’une série d’agressions au couteau dans les transports en commun, le même journal titre le jour suivant « Les « gangs », un phénomène marginal » (La Presse, 21 mars 1989, p. A1). Le Journal de Montréal (21 mars 1989, p. 3), de son côté, souligne à ce moment que pour la deuxième fois en deux semaines, la direction de la police dément les allégations de certains policiers concernant le lien entre les gangs d’adolescents criminels et certains actes violents. Sont rapportés les propos du directeur de la police de la communauté urbaine de Montréal, section renseignement, Robert Desjardins, qui soulignent plutôt que « les trois agressions au couteau dans le métro et le meurtre d’un jeune homme dans un autobus de la STCUM […] ne seraient pas reliés au phénomène des gangs », contrairement à ce que prétendent certains médias. Le 22 mars, La Presse présente un éditorial d’Alain Dubuc, selon lequel « tout indique que le phénomène des gangs de jeunes reste encore très marginal à Montréal » (p. B2). Le 8 avril, La Presse cite le nouveau chef de la police de la CUM, Alain Saint-Germain, pour qui le phénomène des gangs « n’est pas un problème majeur en termes de criminalité, mais c’est un problème majeur parce que maintenant les gens qui prennent le métro et l’autobus sont inquiets, et il faut les rassurer » (p. A6). Faisant écho à la thèse de la panique morale, cet énoncé du chef de police non seulement relativise l’existence du problème des gangs de rue, mais met aussi en forme l’idée d’une construction sociale de la déviance par les pouvoirs médiatiques. L’énoncé du chef de la police affirme ainsi que les actions des pouvoirs publics sont motivées par les sentiments de peur qui accompagnent l’image médiatique du gang de rue plutôt que par la menace réelle qu’il représente. La multiplication des « voix » d’énonciateurs contraires produit une cacophonie qui brouille l’image du gang de rue tout en la projetant comme menace imminente. Par les origines médiatiques fragmentées et hétérogènes du gang de rue, il convient alors de se demander quelles stratégies discursives parviennent pourtant à imposer son autorité, à l’instituer comme objet unitaire, consensuel et « allant de soi ».

La parole polémique : le gang de rue comme vérité incontestable

Malgré ses incertitudes, la catégorie de gang de rue parvient graduellement à s’imposer comme « incontestable » dans l’espace médiatique. C’est paradoxalement par la présence de voix adverses, comme présenté plus haut, que cette catégorie obtient sa propre autorité au sein du discours, c’est-à-dire sa capacité à « dissuader la contradiction, à s’imposer sur le mode de l’évidence, à sembler faire consensus » (Krieg-Planque, 2015, p. 115). Cette autorité ne lui est cependant pas conférée par le dialogue (situation où le locuteur fait valoir ses arguments devant ceux de détracteurs ayant « droit de parole »), mais par un régime discursif polémique, fondé sur la disqualification et l’exclusion des positions adverses qui la remettent en cause. Par sa visée pragmatique, la parole polémique s’efforce d’agir sur le destinataire et de modifier ses convictions : c’est en présentant les positions adverses comme « intenables » que le gang de rue parvient à imposer son autorité.

Avec le discours polémique, le travail de disqualification de l’opposant ne porte pas sur ce qu’il dit, mais sur son statut même d’adversaire. Cet aspect du discours médiatique sur les gangs de rue prend une importance notoire en mars 1989, au moment fort de sa couverture. Depuis le dévoilement des gangs de rue en 1987, l’institution policière est présentée comme l’un des principaux pôles de contestation du discours médiatique sur les gangs. Le 19 mars, Serge Labrosse du Journal de Montréal fait état de cette polémique lorsqu’il révèle l’existence de 27 gangs et de leurs 314 membres en affichant comme sous-titre « Le directeur Desjardins contredit » (p. 6). En s’attaquant à Robert Desjardins, chef du renseignement criminel à la police de la CUM, l’institution policière y est ridiculisée pour avoir contesté l’incontestable et refusé de reconnaître l’existence de « gangs structurés ». L’article de Labrosse tourne en dérision le rapport de l’escouade antigang de 1987 qui « associait alors les Master B et les Bélanger à des équipes de soccer n’entretenant entre elles que des rivalités… sportives », et se moque de Desjardins, selon lequel « les bandes connues d’adolescents criminels, à Montréal, ne sont rien d’autre que de petits groupes sans structure ou toute autre forme de hiérarchie… » (Journal de Montréal, 19 mars 1989, p. 6). Une caricature qui occupe le tiers de la page montre des jeunes joueurs de soccer à l’effigie des « Master B » et des « Bélanger », armés de couteaux et d’armes à feu, et le directeur Desjardins qui leur tourne le dos en affirmant « ici il n’y a que des équipes de soccer ». L’opposant au discours sur les gangs, incarné par Desjardins, y est disqualifié pour son statut même d’adversaire contestant une réalité présentée comme évidente. Cette stratégie discursive visant à faire émerger ainsi un adversaire qu’il s’agit d’abaisser, de diminuer, à la limite d’éjecter de la compétition, autorise le discours polémique à s’accorder une légitimité qu’il dénie à l’autre et à présenter son positionnement comme seul possible.

Cherchant à abolir l’adversaire en tant qu’interlocuteur légitime, le discours polémique entreprend une démarche où il ne cherche pas à trouver la vérité, mais à faire triompher une cause entendue d’avance. Dans l’article intitulé « L’ombre des Master B plane toujours sur Montréal-Nord » (La Presse, 27 juin 1989, p. A1), le journaliste Bruno Bisson rappelle qu’« en novembre 1987, La Presse révélait l’existence des groupes Bélanger et Master B, malgré un mur de silence des organismes sociaux et communautaires de Montréal-Nord » et malgré le fait que « les personnes interrogées sur la question affirmaient toutes que les activités des gangs étaient désormais endiguées [et que les gangs] avaient cessé d’exister ». Devant ce « mur de silence » présenté comme front commun des positions ayant remis en question l’idée du gang de rue comme menace sécuritaire imminente, l’article déplore qu’« au bout du compte, le temps et les événements ont donné tort à un peu tout le monde. […] Master B a prospéré, devenant le modèle des gangs d’adolescents et de jeunes adultes qui pullulent maintenant sur le territoire » (p. A2). Par ce discours, la presse se présente comme point d’origine de la « vérité sur les gangs », comme force ayant anticipé la propagation du phénomène malgré la multiplication de voix antagonistes. C’est par un procédé argumentatif similaire que Serge Labrosse du Journal de Montréal (7 février 1989, p. A4) répond à la publication d’une lettre signée par les étudiants de l’école Émile-Legault accusant les médias d’amplifier de manière sensationnaliste la réalité des gangs. Labrosse souligne dans sa réplique que les médias ont l’habitude de dévoiler et d’anticiper de nouveaux phénomènes criminels qui sont d’abord contestés par tous au moment de leur émergence, mais qui s’imposent éventuellement comme réalité consensuelle.

Il y a une dizaine d’années, lorsque le Journal de Montréal a avancé le nombre de 5 000 prostitués adolescentes, sur le territoire de Montréal, personne n’y croyait. Même la police niait […]. Le temps, pourtant, a confirmé ces informations. […] Je ne m’étonne donc pas de votre réaction, au moment où vous apprenez l’existence des gangs organisés chez les jeunes.

Par cette rhétorique argumentative, la présence de voix adverses non seulement ne remet pas en question l’autorité de la catégorie de gang de rue, mais devient au contraire garante de la vérité portée par le discours médiatique qui la dévoile. Refusant ainsi de porter une écoute aux contradictions, aux incohérences ou aux tensions qui peuvent compromettre sa propre parole, l’objectif du polémiste, comme le note Foucault, n’est « pas d’approcher autant qu’il se peut d’une vérité, mais de faire triompher la juste cause dont il est depuis le début le porteur manifeste » (Foucault, 1984/2001, p. 1410). Non seulement l’opposant est-il ridiculisé, mais la présence de vois adverses confirme la véracité du discours médiatique sur les gangs.

Finalement, le polémiste fait émerger le caractère « incontestable » de sa propre position en plaçant en face de lui « un ennemi qui a tort, qui est nuisible et dont l’existence même constitue une menace » (Foucault, 1984/2001, p. 1410). Dans le cas qui nous concerne, cette menace que représente l’adversaire est celle de la prolifération des gangs et de leur violence. Dans l’article intitulé « L’ombre des Master B plane toujours sur Montréal-Nord » (La Presse, 27 juin 1989, p. A1), on dénonce la « négligence » des acteurs qui dès le départ ont questionné l’idée du gang de rue, soulignant que c’est entre autres cette attitude qui aurait rendu possible la consolidation des gangs les plus structurés à Montréal. Au fondement d’une prolifération des gangs de rue se cacheraient ceux ayant tenu un discours adverse à leur sujet, dont « la communauté haïtienne, [qui] a joué à son corps défendant un rôle d’écran protecteur pour les deux plus anciens gangs d’adolescents de Montréal, Bélanger et Master B, priant la police de ne pas se mêler de cette histoire » (p. A2). Le journaliste cite en ce sens Philippe Turcotte, professeur au collège Marie-Victorin et animateur du projet Action-Jeunesse, qui souligne qu’en conséquence, « nous avons perdu le contrôle [puisqu]’on minimisait l’importance de cette délinquance-là ». Aujourd’hui, note Bisson, c’est le retour du balancier : « Montréal-Nord a encore peur. L’approche douce n’a pas fonctionné. L’ombre des Master B plane toujours là ».

Interpellation des pouvoirs publics : la projection d’un cataclysme à venir

Par l’autorité acquise grâce à la polémique, la catégorie de gang de rue parvient à voiler ses propres instabilités, incertitudes et contradictions pour s’établir comme expression d’une vérité parfaitement objective et incontestable. Le discours médiatique parvient ainsi à occuper un positionnement favorable à l’interpellation des pouvoirs publics. D’inspiration althussérienne (Althusser, 1976), la notion d’interpellation réfère à l’assujettissement des pouvoirs publics à la catégorie médiatique de gang de rue, construite pour « aller de soi », être acceptée et reconnue, sans possibilité de remise en question. Sous forme d’injonction à agir, cette interpellation prend forme par l’usage de deux figures métaphoriques discursives : le cataclysme et l’épidémie.

Le cataclysme renvoie d’abord à l’idée d’un grand bouleversement de nos repères et milieux de vie : on parle dès 1987 du gang de rue comme d’une « petite pègre adolescente dont l’activité et l’organisation échappent complètement aux modèles généraux et traditionnels de la délinquance juvénile » (La Presse, 30 novembre 1987, p. A1). Du latin cataclysmos, le cataclysme renvoie aussi au désastre destructeur du « déluge » comme débordement des frontières – celles des États-Unis et des quartiers marginalisés d’où émergent et se propagent les gangs. Identifiant les États-Unis comme point d’origine de l’éclosion de la culture des gangs, le discours médiatique souligne que Montréal non seulement ne serait pas à l’abri de sa prolifération, mais présenterait déjà à la fin des années 1980 les signes avant-coureurs de leur envahissement.

Dans un article qui occupe une page entière et s’intitule « Les gangs d’adolescents prolifèrent à Montréal » (Journal de Montréal, 16 février 1989, p. 9), le journaliste Serge Labrosse accorde une place centrale au film américain Colors (1988) mettant en scène « l’histoire des gangs à Los Angeles, [qui] a de quoi à faire frémir, [et qui] semble devoir s’appliquer concrètement à la réalité des gangs d’adolescents criminels qui, à Montréal, connaissent une prolifération inquiétante ». L’article est précédé par la mise en exergue d’une citation tirée de la chanson thème du film hollywoodien : « Nous ne mourrons jamais… nous nous multiplions ». La métaphore de l’épidémie traverse le texte et projette l’idée selon laquelle Montréal, sous le mode de la contagion, pourrait bien connaître le même sort cataclysmique que Los Angeles où, nous informe-t-on, en 1987 « on compt[ait] plus de 600 bandes de rue, regroupant près de 70 000 membres », et où une guerre des gangs aurait fait 387 morts. L’article rappelle que l’inaction des pouvoirs publics est responsable de la prolifération des gangs. Il évoque les conclusions du rapport de police de 1987 qui niait l’existence des gangs de rue à Montréal, et souligne qu’en conséquence, « à compter de ce jour, les gangs n’ont cessé de proliférer à travers la ville et au-delà ». Le texte conclut en ce sens par une citation de Gilles Gendreau, psychoéducateur et figure historique du champ de la réadaptation des jeunes au Québec, qui s’inquiète de la position de la police qui relativise la problématique des gangs et souligne que « c’est maintenant qu’il faut intervenir, si l’on ne veut pas que Montréal connaisse, au cours des 5 ou 10 prochaines années, la même escalade de violence qu’ont connue New York et Los Angeles avec les gangs d’adolescents criminels… ». L’heure n’est pas à la discussion, mais à l’action.

Dans l’article intitulé « L’ombre menaçant des Posses s’étend sur Montréal » (La Presse, 25 juin 1989, p. A1), le journaliste Bruno Bisson souligne que les « Posses » – qui signifierait « bandes » dans les grandes villes américaines – « sont en voie de formation dans les quartiers Notre-Dame-de-Grâce et Côte-des-Neiges, au coeur de la communauté jamaïcaine », et proviennent des États-Unis « où cette organisation internationale compte 40 bandes, dont 26 dans la seule région métropolitaine de New York ». On peine selon lui à mesurer l’étendue de la catastrophe : ils auraient « pris une telle ampleur qu’on les compare à une nouvelle mafia jamaïcaine impénétrable, aux membres bien armés, très organisés et si violents que même le cartel de Medellín de Colombie, les plus gros trafiquants de cocaïne du monde, hésite à troquer avec eux » (p. A2). Devant la projection d’un cataclysme imminent, l’article souligne la forme épidémique de la propagation des gangs : selon l’enquêteur de la police de la CUM cité dans l’article, « les Posses s’installent dans toutes les villes où il existe une communauté jamaïcaine importante [et] l’implantation d’un Posse [à Montréal] est pratiquement inévitable » (p. A2). Comme la maladie qui altère, trouble, et dégrade l’organisme, les Posses selon un enquêteur de la police « transforment leur quartier en ghetto ». L’épidémie est au centre d’un second article de Bisson, intitulé « Côte-des-Neiges : une sorte de gangrène ronge le quartier » (La Presse, 25 juin 1989, p. A4) qui parle d’une « invasion » du quartier Côte-des-Neiges où « germent des gangs de jeunes ». Rappelant l’idéologie hygiéniste de xixe siècle, il y décrit un « autre » Montréal où « une sorte de gangrène ronge tout le quartier, replié sur lui-même et sa population coincée par une pauvreté effrayante […] vivant dans des conditions d’hygiène précaire ». Devant cette invasion des gangs au sein des quartiers pauvres et misérables, les autorités se doivent d’agir pour éviter leurs débordements vers d’autres quartiers montréalais.

L’injonction à agir afin d’éviter le sort cataclysmique des villes américaines permet d’interpeller certaines institutions publiques. La Presse rapporte en ce sens que « l’opposition [municipale] brandit la menace des grandes villes américaines » (La Presse, 23 mars 1989, p. A6) afin d’amener l’administration montréalaise à agir contre la violence des jeunes dans les transports en commun. Des experts anticipent le cataclysme des gangs de rue : La Presse cite Marc Leblanc, autorité sur l’expertise en délinquance jeunesse au Québec, selon lequel « ces groupes devraient s’exprimer de plus en plus ouvertement, ce qui va entraîner une augmentation de la délinquance » (La Presse, 2 février 1989, p. A4). L’urgence d’agir parvient même à s’insérer au sein de l’institution policière qui, tout en niant la présence des gangs de rue à Montréal, anticipe leur apparition et défend une intervention préventive. Dans un article sous-titré « Selon la police, Montréal ne vit pas à l’heure des « gangs de rue », mais… », le journal La Presse cite à ce propos le directeur Robert Desjardins de la police de la CUM : « « Si vous me demandez si Montréal vit à l’heure des gangs de rue, ma réponse est non », a dit le directeur Desjardins en pesant chacun de ses mots. « Mais ça va le devenir si on ne s’en occupe pas », prévient-il » (La Presse, 21 mars 1989, p. A1). Du point de vue discursif, les métaphores du cataclysme à venir et de l’épidémie parviennent ainsi à produire une forme de consensus par sa capacité à unir les positionnements qu’oppose la polémique : que les gangs de rue existent ou non à Montréal, on s’entend sur le fait qu’il est urgent d’agir pour les prévenir.

Conclusion

L’étude du contexte historique de construction et de popularisation de la catégorie de gang de rue permet de réfléchir sur les limites associées à l’un des concepts les plus utilisés ces 30 dernières années pour comprendre la délinquance juvénile et donner un sens à la violence urbaine. En complémentarité à d’autres études qui se sont intéressées à la couverture médiatique des gans de rue au Québec et à son influence sur les croyances de la population (Brosseau, Guay et Fredette, 2014), une approche en termes d’événement discursif nous autorise à décrypter en amont les conditions de possibilité du discours et les mécanismes discursifs qui ont donné au gang de rue son existence sociale concrète.

Contesté et fragilisé dès son émergence, le gang de rue ne réfère pas à un nouveau type de criminalité. Ses liens avec la délinquance réelle demeurent incertains. La catégorie de gang de rue a ses fondements ailleurs, au sein même du discours et de la polémique sur lesquels se fonde son autorité. En ce sens, notre analyse ouvre à une réflexion critique sur le gang de rue comme catégorie d’analyse. Le gang de rue ne serait-il pas plutôt un principe de police ? Ce dernier est entendu non pas seulement au sens de la répression et de la surveillance, mais en son sens philosophique (Rancière, 1998), comme activité d’étiquetage et de distribution hiérarchique des places dans l’ordre social. Loin de constituer une appréhension objective de la réalité des jeunes et des violences urbaines, la notion de gang de rue voile une série d’autres violences subies par les populations qu’elle soumet à ses modes de classification, d’intervention et d’encadrement.

Parties annexes

Notes

-

[1]

Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté (CREMIS), 66, rue Sainte-Catherine Est, 6e étage, Montréal (Québec), Canada, H2X 1K7.

-

[2]

L’auteur a reçu la bourse postdoctorale du Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC).

Références

- Althusser, L. (1976). Idéologie et appareils idéologiques d’État. Dans L. Althusser, Positions (p. 67-125). Paris, France : Éditions Sociales.

- Bakhtine, M. (1970). La Poétique de Dostoïevski. Paris, France : Éditions du Seuil.

- Benveniste, E. (1966). Problème de linguistique générale. Paris, France : Gallimard.

- Brisebois, R.-A., Fredette, C. et Guay, J.-P. (2015). Une revue des stratégies d’intervention auprès des membres de gangs. Dans J.-P. Guay et C. Fredette (dir.), Le phénomène des gangs de rue. Théories, évaluations, interventions (p. 451-471). Montréal, Québec : Les Presses de l’Université de Montréal.

- Brosseau, P., Guay, J.-P. et Fredette, C. (2015). La couverture médiatique aux États-Unis, au Canada et au Québec : la construction d’un discours. Dans J.-P. Guay et C. Fredette (dir.), Le phénomène des gangs de rue. Théories, évaluations, interventions (p. 137-150). Montréal, Québec : Les Presses de l’Université de Montréal.

- Castillo, E. G. et Goyette, M. (2015). Gouvernance urbaine et rassemblement de jeunes à Montréal-Nord. Autour de la notion de gang de rue. Criminologie, 48(2), 105-124.

- Cauchie, J.-F., Corriveau, P., Tracqui, H. et Cyr, K. (2015). Des p’tits culs aux gangs de rue. Action concertée et enjeux définitionnels. Criminologie, 48(2), 65-82.

- Chevalier, L. (1958). Classes laborieuses et classes dangereuses pendant la première moitié du XIXe siècle. Paris, France : Plon.

- Cohen, S. (1972). Folk Devils and Moral Panics. The creation of the Mods and Rockers. Londres, Royaume-Uni : Routledge.

- Decker, S. H. (2003). Policing gangs and youth violence. Toronto, Ontario : Wadsworth/ Thompson Learning.

- Decker, S. H. et Pyrooz, D. (2014). Les gangs et la violence. Dans J.-P. Guay et C. Fredette (dir.), Le phénomène des gangs de rue. Théories, évaluations, interventions (p. 95-113). Montréal, Québec : Les Presses de l’Université de Montréal.

- Ducrot, O. (1984). Esquisse d’une théorie polyphonique de l’énonciation. Dans O. Ducrot, Le dire et le dit (p. 171-233). Paris, France : Minuit.

- Foucault, M. (1969). L’archéologie du savoir. Paris, France : Gallimard.

- Foucault, M. (2001). Polémique, politique et problématisation. Dans M. Foucault, Dits et écrits II (p. 1410-1417). Paris, France : Gallimard. (Publication originale en 1984).

- Gendarmerie royale du Canada. (2006). Dossier spécial : les bandes de jeunes et les armes à feu. L’analyse de l’environnement de la GRC. Ottawa, Ontario : Gendarmerie royale du Canada.

- Gonzalez, C. E. et Goyette, M. (2015). Gouvernance urbaine et rassemblement de jeunes à Montréal-Nord. Criminologie, 48(2), 105-123.

- Goode, E. et Ben-Yehuda, N. (1994). Moral panics : The social construction of deviance. Walden, MA : Wiley-Blackwell.

- Guay, J.-P, Fredette, C., Mercier, M.-A., Dubé, N., Hobbs, J., Paixao, J. et Brisebois, R.-A. (2015). Définition des gangs et identification des membres à des fins policières. Criminologie, 48(2), 83-103.

- Guay, J.-P. (2012). La prédiction de la récidive chez les membres de gangs. Montréal, Québec : Sécurité publique Canada.

- Guay, J.-P. et Fredette, C. (2010). Le phénomène des gangs de rue et la mesure. Dans M. Blanc et M. Cusson (dir.), Traité de criminologie empirique (p. 167-197). Montréal, Québec : Les Presses de l’Université de Montréal.

- Guay, J.-P. et Fredette, C. (2015). Les gangs de rue : enjeux et usages d’une notion. Dans F. Desage, N. Sallée et D. Duprez (dir.), Le contrôle des jeunes déviants (p. 59-70). Montréal, Québec : Les Presses de l’Université de Montréal.

- Guay, J.-P., Fredette, C. et Dubois, S. (2014). Définir, classer, mesurer. Dans J.-P. Guay et C. Fredette (dir.), Le phénomène des gangs de rue. Théories, évaluations, interventions (p. 17-35). Montréal, Québec : Les Presses de l’Université de Montréal.

- Guay, J.-P., Hamel, C. et Fredette, C. (2014). Pour mieux comprendre le processus d’identification : une application du sondage factoriel. Dans J.-P. Guay et C. Fredette (dir.), Le phénomène des gangs de rue. Théories, évaluations, interventions (p. 37-55). Montréal, Québec : Les Presses de l’Université de Montréal.

- Guilhaumou, J., Maldidier, D. et Robin, R. (1994). Discours et archive. Expérimentations en analyse du discours. Bruxelles, Belgique : Éditions Mardaga.

- Hacking, I. (1996). The looping effect of human kinds. Dans D. Sperber, D. Premack et A. J. Premack (dir.), Causal cognition : A multidisciplinary debate (p. 351-383). New York, NY : Oxford University Press.

- Hall, S., Critcher, C., Jefferson, T., Clarke J. et Roberts, B. (1978). Policing the crisis. Muggingm the state, and the law and order. Londres, Royaume-Uni : Macmillan Press.

- Hamel, S., Alain, M. et Messier-Newman, K. (2015). Évolution des connaissances sur les gangs de rue. Nouveau regard sur les jeunes qui s’y joignent. Criminologie, 48(2), 15-38.

- Haymoz, S. (2014). Les caractéristiques des membres de gangs de trente pays et prédicteurs de l’affiliation. Dans J.-P. Guay et C. Fredette (dir.), Le phénomène des gangs de rue. Théories, évaluations, interventions (p. 57-80). Montréal, Québec : Les Presses de l’Université de Montréal.

- Hébert, J., Hamel, S. et Savoie, G. (1997). Jeunesse et gang de rue. Phase I. Revue de la littérature. Montréal, Québec : Institut de recherche pour le développement social des jeunes.

- Huebner, B., Varano, S.P. et Timithy, S. (2007). Gangs, Guns, and Drugs, Criminology and Public Policy, 6(2), 187-222.

- Krieg-Planque, A. (2015). Construire et déconstruire l’autorité en discours. Le figement discursif et sa subversion. Mots. Les langages du politique, 107, 115-132.

- Ministère de la Sécurité publique. (2007). Plan d’intervention québécois sur les gangs de rue 2007-2010. Québec, Québec : Gouvernement du Québec.

- Ministère de la Sécurité publique. (2012). Plan d’intervention québécois sur les gangs de rue 2011-2014. Québec, Québec : Gouvernement du Québec.

- Piché, A. (2014). La preuve de gang. Dans J.-P. Guay et C. Fredette (dir.), Le phénomène des gangs de rue (p. 299-315). Montréal, Québec : les Presses de l’Université de Montréal.

- Rancière, J. (1998). Dix thèses sur la politique. Dans J. Rancière, Aux bords du politique (p. 223-254). Paris, France : Gallimard.

Liste des figures

Figure 1

Distribution du nombre d’articles de presse portant sur le phénomène des gangs de rue pour l’année 1989

10.7202/1033839ar

10.7202/1033839ar