Résumés

Résumé

On ne s’est guère intéressé aux trajectoires de vie « résiduelles » des ex-détenus qui ont cessé leurs activités criminelles, au sort des ex-toxicomanes qui ont cessé leur consommation ou aux trajectoires de vie des pédophiles qui ont opté pour l’abstinence. L’objet d’étude de cet article est d’examiner la trajectoire de vie d’un entrepreneur moral autodidacte qui a retrouvé le chemin de la reconnaissance sociale et professionnelle en trouvant une solution originale (et efficace) pour venir en aide à ceux qui ont connu des déboires analogues aux siens. Cet entrepreneur a consacré une partie importante de sa vie à une entreprise morale, que sa réussite, comme entrepreneur moral, avait été d’avoir gagné l’estime des intervenants dans le champ très réglementé des services qui sont offerts aux personnes aux prises avec un problème aigu de dépendance. L’étude propose d’examiner les mécanismes qui ont rendu possible cette réussite.

Mots-clés :

- Entrepreneur moral,

- trajectoire résiduelle,

- déviance,

- étude de cas,

- approche narrative

Abstract

There has been little interest in residual trajectories of ex-offenders who have ceased their criminal activities, of former addicts who have stopped their consumption or of pedophiles who have opted for abstinence. However, there is no guarantee that the personal rehabilitation or existential identity change takes the form of a personal empowerment. This paper examine the life course of a self-taught moral entrepreneur who has found the path of social and professional recognition by finding an innovative solution (and effective) to help those who embraced different kind of deviant trajectories. The strategy used was to proceed by case study by conducting a schematization of the biography of a moral entrepreneur. The study proposes to examine the mechanisms that made possible this success.

Keywords:

- Moral entrepreneur,

- residual trajectories,

- deviance,

- case study,

- narrative approach

Resumen

Poco se ha estudiado sobre las trayectorias de vida « residuales » de los ex-detenidos que han cesado sus actividades criminales, del destino de los ex-adictos que atrás dejaron el consumo, de las historias de vida de pedófilos que optaron por la abstinencia. El objeto de estudio del presente articulo consiste en examinar el recorrido de vida de un emprendedor moral autodidacta que reencontró el camino del reconocimiento social y profesional al descubrir una solución original (y eficaz) para ayudar a aquellos que vivieron problemas análogos al suyo. Dicha persona consagró gran parte de su vida a un proyecto moral, su éxito constituye en haberse ganado la estima de los terapeutas en el campo altamente reglamentado de los servicios ofrecidos a las personas que presentan un problema agudo de dependencia. La investigación propone el examen de los mecanismos que posibilitaron dicho éxito.

Palabras clave:

- Emprendedor moral,

- trayectoria residual,

- desviación,

- estudio de caso,

- enfoque narrativo

Corps de l’article

Introduction[1]

Les recherches développementales s’intéressent généralement au début, à la fin, et à la durée des trajectoires déviantes (Horney et al., 1995). On ne s’est guère intéressé aux trajectoires de vie « résiduelles » des ex-détenus qui ont cessé leurs activités criminelles, au sort des ex-toxicomanes qui ont cessé leur consommation ou aux trajectoires de vie des pédophiles qui ont opté pour l’abstinence (Kazemian et Maruna, 2009). Ces trajectoires résiduelles[2] renvoient à la période de temps qui s’est écoulée depuis le dernier crime commis pour les uns, la dernière consommation ou encore le dernier pari pour les autres. Les études à grand déploiement qui agrègent les données sur les individus afin d’arriver à des généralisations sur « le cas typique » sont d’une utilité limitée lorsque l’on vise à donner un sens non pas au désistement comme tel mais à la dynamique de rédemption qui gouverne la carrière résiduelle des « repentis » – une dynamique souvent façonnée par des éléments biographiques idiosyncrasiques (Gadd et Farrall, 2004). L’article s’attarde sur une forme particulière de repentir en procédant à la schématisation biographique d’un individu qui, après une période intense de déviance, se rachète en devenant un entrepreneur moral.

Les entrepreneurs moraux créent des associations ou des entreprises pour vilipender leur prochain (ex. les pédophiles, les fumeurs, les conducteurs en état d’ébriété) en raison des torts qu’ils causent mais aussi pour les aider à se réhabiliter et à modérer l’animosité que certaines catégories de « déviants » peuvent susciter (les toxicomanes, les joueurs compulsifs, les sidatiques). Les sociologues se sont méfiés des entrepreneurs moraux qui contribuent à entretenir un état constant de panique et d’anxiété morale (Cohen, 1972 ; Becker, 1973 ; Jenkins, 1992 ; Goode et Ben-Yehuda, 1994 ; Thompson, 1998 ; Hier, 2002) mais ne se sont guère intéressés à ceux qui s’en abstiennent.

Dans cette étude nous nous attardons à une catégorie particulière d’entrepreneurs moraux de ce deuxième type : ceux qui en viennent – souvent sur le tard et au terme d’une épreuve douloureuse – à se consacrer à temps plein à cette tâche, qui ne sont pas subventionnés pour le faire, qui ne possèdent pas une formation professionnelle (médecins, travailleurs sociaux, etc.) qui les y prédispose et dont l’entreprise morale n’est pas rattachée à leur affiliation religieuse ou politique. Parce que leurs actions ne s’appuient ni sur la légitimité de leur formation professionnelle ni sur la sainteté de leur vocation, et parce qu’ils ne sont pas le plus souvent indépendants de fortune, ces entrepreneurs moraux peuvent être qualifiés d’autodidactes (ceux qui « se sont instruits eux-mêmes »). L’étude a été inspirée par les travaux de Maruna (1997, 2001) qui a eu le mérite d’analyser le cas de figure dans lequel la réhabilitation individuelle résulte d’une conversion existentielle et se traduit par un changement effectif d’identité personnelle. Nous souhaitons plus précisément examiner la créativité des entrepreneurs moraux autodidactes et leur aptitude à renouveler les pratiques établies d’intervention et à découvrir des solutions qui n’étaient ni enseignées sur les bancs de l’université ni insérées dans le répertoire des « mesures » préconisées par les pouvoirs publics.

Les entrepreneurs moraux exercent leurs talents dans trois sphères distinctes d’activités : certains créent des groupes de pression pour in-fluencer les pouvoirs publics ou pour redéfinir les pratiques judiciaires ; d’autres agissent plutôt sur la société civile et créent des associations ou des fondations pour solliciter, au nom d’une « bonne cause », la générosité de donateurs privés (par exemple les grandes institutions philanthropiques). Ces entrepreneurs moraux recherchent naturellement la notoriété et sont relativement sollicités par les médias. Leurs réussites se mesurent à la couverture médiatique de leurs interventions publiques, aux changements administratifs ou aux amendements législatifs qu’ils suscitent, à la taille de leurs réseaux d’influence ou aux sommes qu’ils parviennent à recueillir pour la promotion de leurs intérêts. Il existe une troisième variété d’entrepreneurs moraux – celle qui nous intéresse ici – qui agissent directement auprès des personnes qu’ils jugent en détresse. Beaucoup plus discrets, ils s’emploient à leur offrir des services qui n’étaient pas adéquatement assurés par le marché, par les associations charitables ou par leurs autorités publiques. Nous souhaitons comprendre comment ils en viennent à concevoir leur projet (« trouver la bonne idée ») et comment ils parviennent à le mettre en oeuvre. Il ne s’agit pas d’un entrepreneur de protestation (le militant moral de Neveu, 1996) mais d’un innovateur qui puise sa satisfaction dans la résolution effective des problèmes ponctuels auxquels sont confrontés ceux qu’il souhaite aider.

L’étude procède par étude de cas et s’intéresse à une entreprise (PRF [Programme de rétablissement financier]), créée par G., qui assure des services de rétablissement financier à une clientèle composée principalement de toxicomanes, d’alcooliques et (depuis le début des années 2000) de joueurs compulsifs. G. est un nom fictif, tout comme celui de son entreprise. Cette entreprise n’est pas subventionnée par les autorités publiques mais son utilité est reconnue par les professionnels de la santé publique. D’ailleurs, certains établissements publics de réadaptation n’hésitent pas à lui référer des clients.

Mise en contexte et stratégie d’analyse

G. a été rencontré dans le cadre d’une recherche sur les joueurs compulsifs. L’objectif de ce projet de recherche était de demander à un échantillon de joueurs compulsifs de reconstituer, mois par mois, le détail de leurs gains et de leurs pertes au jeu durant les 36 mois qui avaient précédé le mois de leur entrevue, leurs revenus mensuels, leurs épisodes de délinquance ou de thérapie, les moments de la période passée en couple, ainsi de suite. Nous souhaitions disposer d’un accès libre à un échantillon suffisant de joueurs compulsifs (environ une centaine) et d’un temps d’entretien de deux à trois heures dans le cadre d’une recherche exploratoire qui n’avait pas d’objectifs cliniques précis à proposer. Il se trouve que les associations d’entraide, les services de probation, les autorités correctionnelles et les milieux professionnels se sont montrés peu disposés ou inaptes à assurer cet accès. Un peu en désespoir de cause, on nous a adressés à G. Il fut rapidement entendu que nous offririons un incitatif aux sujets interrogés (une faible rétribution par entrevue complétée), qu’il offrirait ses locaux pour le déroulement des entrevues (cinq ou six entrevues par jour mobilisant en moyenne deux ou trois intervieweurs) et que son entreprise recevrait de modestes honoraires. Les entrevues ont été réalisées entre mars 2006 et août 2008 : environ 60 % des entretiens ont été menés dans les locaux du PRF.

Surpris de l’étrange procession du jeudi après-midi dans les bureaux de l’entreprise de G., on nous expliqua qu’une de ses tâches était de négocier les « emprunts » de ses clients auprès des usuriers et que leurs agents venaient y « collecter » leurs enveloppes de remboursement. Surpris de cette méthode quelque peu irrégulière mais efficace de gérer l’endettement des joueurs, il nous a semblé intéressant d’examiner la trajectoire de vie de cet entrepreneur d’un genre particulier au cours de trois entretiens enregistrés. Le nombre d’entretiens ne fut pas prédéterminé, il fut plutôt influencé ou orienté par l’analyse subséquente du matériel suivant chacun des entretiens. Cette flexibilité dans la conduite de la collecte de données a permis de reformuler et de redéfinir l’objet d’étude en fonction du matériel cumulé. La stratégie proposée ici étant de débuter à l’abord du terrain par une consigne de départ passablement large, pour ensuite rétrécir le champ exploré à mesure que le projet progresserait. En s’inspirant de la consigne de départ formulée par Maruna (2001), il fut demandé à notre participant de décrire sa vie, comme s’il écrivait son autobiographie. Une version préliminaire de l’étude a donc été soumise à G. pour qu’il puisse corriger les erreurs factuelles, signaler les interprétations tendancieuses et accepter qu’elle soit diffusée.

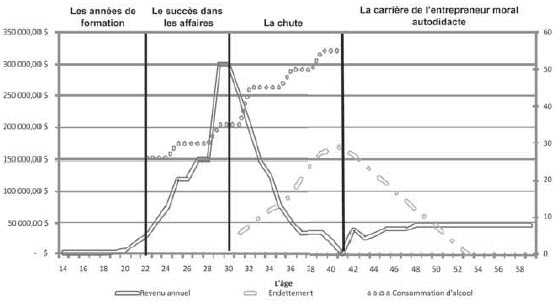

La stratégie d’analyse a été de reconstituer la trajectoire de l’entrepreneur moral. Cette trajectoire, schématisée dans la figure 1, a été découpée en quatre segments : les années de formation (la fin de l’adolescence et le début de l’âge adulte, de 17 à 22 ans) ; sa réussite initiale dans les affaires (de 22 à 30 ans) ; la dégringolade (de 30 à 41 ans) ; et les années de sérénité retrouvée (42 ans à 59 ans – l’âge du sujet au moment de l’entrevue). L’ordonnée de gauche présente ses revenus annuels (hausse et chute progressive), l’ordonnée de droite la fréquence quotidienne en nombre de verres d’alcool (hausse progressive et cessation brusque). On notera que les effets différés de l’endettement se font sentir plusieurs années après la « conversion » du héros de cette étude.

Le corps de l’article, largement descriptif, est divisé en deux parties. La première partie couvre les trois premiers segments de la trajectoire de G., la deuxième partie porte sur le dernier segment, celui où il se métamorphose en entrepreneur moral. La thèse que souhaite développer cette étude est la suivante : d’un côté, la « conversion » des entrepreneurs moraux est spectaculaire et profonde ; mais de l’autre, la réussite de leur entreprise morale est largement redevable aux talents et aux qualités qu’ils manifestaient déjà avant leur « conversion ».

Figure 1

Trajectoire de vie selon les revenus annuels, les dettes et la consommation quotidienne d’alcool (nb de verres)

La carrière dans les affaires

Les années de formation

G. se montre remarquablement actif et organisé durant ses années d’adolescence et de collège. Il travaille dans le domaine de l’hôtellerie depuis l’âge de 14 ans et refuse de consommer de l’alcool jusqu’à 21 ans. « À 21 ans, j’avais déjà pas mal d’argent… Je l’accumulais mon argent, je ne consommais pas moi, toute l’argent que j’ai fait dans l’hôtellerie, je ne l’ai pas dépensé. Ça m’a donné la base, le capital, pour me lancer en affaires un peu plus tard. » Il poursuit parallèlement ses études et décroche un diplôme collégial en chimie industrielle à 20 ans.

À la mort de son père, décédé à 40 ans d’une cirrhose du foie, G. n’a que 18 ans mais décide, « par orgueil », de rembourser les dettes de son père. Ses parents viennent d’un milieu confortable. « La particularité de ma famille est que, tous deux des cadets de familles très aisées, ils se sont fait vivre par mes grands-parents toute leur vie. » Son père était dans l’armée : « C’est là qu’il a beaucoup développé son alcoolisme. J’ai vu mon père, et presque tous ses amis, mourir à tour de rôle d’alcoolisme. » Après la mort de son père, sa mère « a continué sur le party ». Elle s’est promenée toute sa vie, l’alcool, ensuite les médicaments pendant une vingtaine d’années, et elle a fini ses jours dans le jeu. » G. avait une soeur mais « elle est morte, elle aussi, de toxicomanie, elle était plus jeune que moi de quatre ans. Elle est morte d’hépatite C, un cancer du foie. »

En travaillant de 14 à 21 dans les bars, G. s’initie aux usages du monde interlope. « J’ai travaillé 7 ans dans l’hôtellerie sans jamais boire… Mais j’ai fait tout le restant, on couchait avec les danseuses, on volait les danseuses, on volait le boss. C’est des cliques, tu sais, quand tu te mets à voler là, il n’y a pas une personne qui dit un mot, tu embarques dans une gang ou tu te fais flusher. J’ai appris tous les trucs, je faisais de l’argent c’était écoeurant. Un soir dans une discothèque, tu pouvais servir disons 500 verres, tu coupes tes verres d’un quart d’once, tu viens de ramasser 500 quarts d’once que tu revends. À 5 piastres chaque. Je voulais faire de l’argent, et j’en ai fait. C’était un buzz. » Il baignait dans un « monde de shylocks, de joueurs de cartes, de prostituées » et « j’aimais cela ».

Travaillant, déterminé, organisé, il accumule ses revenus au lieu de les dépenser, il rembourse les dettes de ses parents, prend en charge une famille à la dérive et décimée. À 21 ans, il quitte le milieu des bars, décide d’avoir une vie plus normale et trouve un emploi, à la fin de ses études, dans une compagnie pharmaceutique et se marie : « Mon épouse avait ce que je voulais, elle venait d’une riche famille et je voulais faire partie du monde des gens riches et célèbres. »

Le succès

Il découvre rapidement que travailler « pour les autres » ne lui convient pas et il se lance dans le commerce : « De toute ma vie, je n’ai travaillé qu’une seule année pour les autres. » Même lorsqu’il entamera une carrière dans le milieu de la réhabilitation, il continuera d’être indépendant. « J’ai fait énormément d’argent. À 30 ans, j’avais déjà fait un million… j’ai eu une maison publiée dans le Décormag, j’avais une BMW. J’avais tout ce qu’un gars peut rêver. » Ce sont les années où tout semblait facile : « J’ai lancé plusieurs affaires, comme les régimes amaigrissants, c’est moi qui ai développé tous les concepts de vente de ça. J’ai lancé les projets de marketing pour les pilules à bronzer, à un moment donné c’était très à la mode. Le monde devenait jaune orange avec ça et on vendait cela 30 $ la boîte. J’ai fait de l’argent avec ça aussi, j’avais vraiment un talent avec ça, tout ce que je touchais tournait à l’argent. J’ai été un des premiers à lancer les clubs de karaté et de kick-boxing lorsque c’est devenu populaire à la TV, j’ai été impliqué là-dedans à Los Angeles… » Son revenu annuel passe de 30 000 $ en 1970 (à l’âge de 22 ans) à 300 000 $ en 1978 et 1979 (à l’âge de 30 et 31 ans). Dès l’âge de 25 ans, il dispose d’une marge de crédit de 100 000 $ et dirige une cinquantaine d’employés.

Le succès le grise : « J’étais devenu arrogant, fendant à un point que tu peux pas t’imaginer. Cela m’a monté à la tête. J’étais un personnage déplaisant, me pensais plus intelligent que tout le monde. Si tu n’appartenais pas à ma classe sociale, je ne te parlais pas, je te crachais dessus, tu étais de la merde et j’avais le dédain pour le pauvre monde. Pourtant, ma belle-famille n’était pas comme cela, c’était une famille riche, mais très réservée. La plupart des gens ne savaient pas jusqu’à quel point ils étaient riches. Moi, j’étais un parvenu. » Il commence à boire sur le tard, à 22 ans, mais la progression de sa consommation est fulgurante : il passe très rapidement de quelques verres à environ 26 consommations par jour.

La chute

À 30 ans, sa vie déraille. « Je ne travaille plus la moitié du temps, je suis toujours sur le party. Ça coûte cher quand tu pars sur le party. J’étais toujours sur un avion. J’avais des partys à Los Angeles avec des acteurs d’Hollywood. C’était écoeurant ce que je dépensais. Plus tu voyages et plus que tu es sur le party, moins que tu t’occupes de tes affaires. Je fréquentais un milieu assez rock and roll, je me tenais avec des trafiquants et je perds mon talent pour faire de l’argent. » Il est arrêté à Toronto et accusé de trafic de marijuana et haschich, et passe trois jours en prison avant d’être libéré sous caution. « Ces mois-là m’ont coûté une petite fortune. J’ai arrêté la mari. Mais j’ai augmenté ma dose quotidienne de boisson. » Il s’en tire, grâce à ses avocats, en étant condamné pour simple possession de marijuana et reçoit une sentence de deux ans de probation. Il sera condamné six fois pour conduite en état d’ébriété et fait de courts séjours en prison : « Dans le temps, la police y t’arrêtait, y t’enlevait tes cordons de souliers et ta ceinture et y t’envoyait te coucher. Le lendemain ils te sortaient. » Ses emprunts continuels et ses séjours en prison l’éloignent de son cercle de connaissances : « Les gens me trouvaient moins drôle dans mes soirées de société quand je racontais mes épisodes en prison. Ma femme ne riait plus du tout. » En 1989, à l’âge de 41 ans, il consomme 50 verres par jour, ses dettes accumulées sont de 170 000 $, sa femme le quitte, et il déménage dans le sous-sol d’un des rares amis qui lui restent. Il entre en cure de désintoxication et rejoint les Alcooliques anonymes.

La convalescence dure six mois : « J’ai fait du delirium tremens et je vais continuer à entendre des “échos” pendant près de six mois. J’en ris maintenant, mais quand tu vis ça, ce n’est pas drôle… Tu penses que tu vas être pris avec cela le restant de ta vie. Mon degré de concentration était zéro. Je n’étais plus capable d’aller au guichet ou de lire le journal. Moi qui étais si fier de mes capacités intellectuelles, je ne suis plus là, carrément plus là, et dans un état qu’il est difficile de décrire. C’était comme si tu étais dans lune tout le temps. » Après six mois de convalescence, il s’emploie à reconquérir sa famille et cela va lui prendre un an. Il emménage avec sa femme, qui dispose d’un revenu indépendant et qui le soutiendra par la suite, et entreprend de rembourser ses dettes : « Je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne veux pas faire faillite : si je fais faillite je perds ma maison. J’essaye aussi de retrouver ma famille. Ce n’est pas en perdant ta maison que tu reviens à la maison ! J’ai un dilemme. Il faut que j’accepte de tout perdre. Mais en acceptant de tout perdre, en acceptant l’inévitable, c’est là que les choses se sont mises à virer de bord. J’avais 170 000 $ de dettes, mon chum. Comment tu fais pour rembourser cela ? Mais je l’ai fait. Cela m’a pris 12 ans. Le jour de mon anniversaire, à 53 ans. J’ai tout remboursé, avec intérêts, jusqu’au dernier cinq cennes. »

La carrière comme entrepreneur

Les débuts

G. se trouve un travail de conseiller dans une compagnie d’investissement financier, qu’il gardera pendant 18 mois. On l’engage à commission mais la femme qui l’embauche accepte de lui avancer 600 $ par semaine en attendant qu’il puisse trouver des clients. Il se trouve que, quelques semaines plus tard, elle rejoint, elle aussi, les Alcooliques anonymes et ils s’y rendront ensemble. Sa tâche principale est d’aider les gens assez fortunés dans leur planification budgétaire. En 1990, il lui vient alors l’idée de créer, en parallèle et à titre de travailleur autonome, une compagnie enregistrée à son nom pour « enseigner aux gens mal pris comment budgéter : c’est niaiseux mais c’est comme ça que tout va commencer en aidant les femmes abandonnées sur l’aide sociale. Si tu as trois petits de trois chums différents, ben tu ne vas pas loin pendant un bout de temps. Je n’ai pas d’expérience mais vais développer mes systèmes budgétaires à partir des gens sur l’aide sociale. » Son entreprise s’occupe d’une trentaine de clients seulement : « Ma femme me demandait quand j’allais trouver une vraie job. Imagine-toi, je me promène en Mercedes et puis je fais du monde sur le BS. Ils avaient d’là misère à payer leur loyer pis je leur demandais d’investir. Je passe des deux extrêmes… Je vais être confronté à un autre monde, le monde de la misère et je vais aimer ce pauvre monde. Mais je savais que je voulais me brancher sur la misère et fuir le monde des illusions. »

Le tournant

« Ma carte d’affaires (une petite carte jaunie qu’il conserve encore et sur laquelle était écrit G., conseillé en budget familial) était tombée par hasard entre les mains d’un des cadres d’une importante société de transport (ST) qui travaillait aux ressources humaines de l’entreprise. » Le cadre l’appelle au téléphone et lui dit « on sait que tu aides le pauvre monde, nous on aurait besoin de quelqu’un qui s’occupe de nos employés qui font tous 40 000 $-50 000 $-60 000 $ par année mais qui sont illettrés. » Un rendez-vous est pris dans un Dunkin Donuts un samedi matin. G. voit arriver un bonhomme boudiné, en pantalon de golf et en casquette et qui marchait comme un pingouin. La conversation s’achève après une dizaine de minutes : « Je me demandais si j’avais vraiment rencontré un cadre du ST et s’il allait donner une suite quelconque à notre conversation. » Deux semaines après, il reçoit chez lui son premier client de la société de transport. La semaine suivante, deux ou trois cas lui sont adressés. Quelques mois plus tard, les cas s’accumulent et composent l’essentiel de sa clientèle : « Imagine-toi, je fais affaire avec des illettrés qui font beaucoup d’argent. Le ST, ça marche de père en fils ; ton père travaillait au ST, puis lorsque tu as 14-15 ans, il te fait rentrer, là tu es un petit cul, tu ne sais pas lire et écrire à moitié, on appelle ça illettré fonctionnel : sont capables de lire des pancartes et c’est à peu près tout. Puis là, ils font des assez gros salaires, ils font 40 000 $- 50 000 $-60 000 $ et ils ont de la misère à lire. Je m’emploie à dresser un système de budget qui fonctionne pour tout le monde : comment tu fais pour travailler avec un illettré ? Ce n’est pas facile. En plus, le gars il ne veut pas que tu saches qu’il est illettré parce qu’il a honte. Tous mes clients, du médecin à l’assisté social ou à l’analphabète, ont le même “petit dossier vert”, ce qui change, ce sont les chiffres. J’ai pris beaucoup de temps à concevoir un petit système budgétaire équilibré parce que je voulais qu’il soit universel. »

Ce premier contrat lui donne une nouvelle crédibilité : « J’étais redevenu un monsieur, mais j’chu toujours resté moi-même. » Son entreprise qui s’occupait de 30 clients (en 1991-1992) transige maintenant avec 300 clients. Il peut louer un bureau et engager une secrétaire. Le contrat avec la ST lui ouvre les portes des services de ressources humaines dans l’industrie du transport : « Tout ce qui a des roues vient ici. Je n’ai pas eu besoin de m’afficher, imagine faire 1000 clients par année sans rien dépenser en publicité, c’est un cadeau que j’ai eu, je n’ai jamais dépensé cinq sous en publicité. Mon entreprise s’est bâtie sur le bouche à oreille et c’est encore le cas aujourd’hui. » Sa clientèle est principalement composée d’alcooliques et de toxicomanes (sa « spécialité ») aux prises avec des problèmes d’endettement. Ses années de déchéance lui sont utiles : « Tu comprends, quand tu vas voir quelqu’un qui est straight, mais tu ne dis pas la vérité, parce que tu as honte. C’est plus difficile d’établir un lien de confiance. Mais quand les gens savent ce que tu as vécu, cela te donne une force. À moi ils disent tout ! »

L’entreprise dessert aujourd’hui environ 300 clients par année. Elle emploie maintenant 16 personnes, 10 employés réguliers et 6 consultants externes, notamment des avocats, des comptables agréés et un médecin. La clientèle de l’entreprise s’est élargie : non seulement les entreprises, mais également les centres communautaires, les maisons de thérapie ou les maisons de transition. Les contrats avec les gens d’affaires rendent l’entreprise indépendante. « Je n’accepte aucune subvention des gouvernements, on n’a pas besoin de cela. On n’en veut pas et je n’ai personne qui me dit comment mener mon bateau. » G. ne fait pas partie du sérail des intervenants certifiés, c’est un autodidacte ; sa légitimité, il l’a acquise d’abord dans le milieu des services de ressources humaines des entreprises, un monde étranger aux organismes communautaires.

La prise en charge fiduciaire

En 2001, les autorités provinciales demandent à un établissement de mettre sur pied un projet pilote qui aiderait les joueurs compulsifs ou pathologiques à contrôler leurs dépenses et faciliterait leur « retour à une vie normale ». L’établissement prendra en charge la gestion des revenus d’assistance sociale des plus démunis mais confie le mandat de fiducie à G. pour les joueurs qui disposent de revenus. Il crée alors une entité à but non lucratif (PRF) qui agit comme contractant pour l’établissement en question et reçoit pour ses services des honoraires de 140 $ par mois par fiduciaire. G. ouvre un compte en fiducie où sont déposés les salaires des joueurs qui ont accepté que leurs salaires soient gérés par un tiers. L’entente est résiliable en tout temps. Tous les joueurs compulsifs pris en charge par l’entreprise sont « en fiducie ». La prise en charge fiduciaire (« Un fiduciaire, c’est un bon père de famille ») procède en trois étapes. Les besoins primaires : « Je paye son loyer, il va manger, il va avoir de l’argent dans ses poches pour se promener, pour fumer ; et puis on lui donne des cartes à puce pour éviter qu’il nous manipule » ; « on s’occupe ensuite des besoins “secondaires” : son téléphone, son hydro, son câble, ses assurances. » Troisième étape, les dettes : « Plusieurs arrivent ici et ils ont déjà fait faillite. Il y en a d’autres qu’on va amener en faillite pour qu’ils ne puissent pas se servir de leurs dettes comme une bonne excuse pour continuer à jouer ! Je vais lui enlever cette excuse. T’en as plus de dettes ! » Il est important de suivre ces étapes : « Aussitôt qu’on change l’ordre, il y a un malaise : le gars a pu de câble, il a une excuse pour aller à la taverne du coin pour regarder la TV. Les dettes viennent toujours en troisième. S’il n’a pas d’argent, on ne les paye pas, c’est aussi simple que ça. » Le suivi des clients doit être très serré : « Quand ils te disent qu’il neige, il faut aller voir par la fenêtre si c’est vrai ! » L’entreprise a décidé de limiter à cinquante les joueurs ou les toxicomanes à qui elle offre des services de fiducie.

Les joueurs ont des relations symbiotiques avec leur usurier ou prêteur usuraire : « C’est sûr que le joueur ne veut pas briser son lien avec lui. C’est son banquier, son chum, sa sécurité : “Si j’y fais peur, où je vais aller chercher mon argent ?” Le shylock ne peut pas exister sans le joueur et le joueur ne peut pas exister sans le shylock. Tu comprends, un nourrit l’autre, donc c’est un gros lien à briser. Quand je brise le lien, il faut qu’il le veuille. Elle est là la difficulté : la plupart des joueurs ne veulent pas que je brise le lien. C’est sa source d’argent, son pusher ! C’est la même chose que s’il lui vendait de la coke. »

Mais si le client souhaite en finir avec son usurier, G. se charge de la négociation : « Je les appelle et je leur dis : “C’est moi qui gère l’argent du client ; oublie les intérêts ; si tu veux te faire rembourser le capital, je vais te dire comment ça se passera. Je vais te rembourser 100 $ par mois. Oublie les intérêts, c’est à prendre ou à laisser. Si t’acceptes, tu peux venir chercher ton chèque ou on va te le poster à n’importe quel nom où tu veux”. »

La plupart des prêteurs viennent chercher leurs enveloppes au local du PRF, d’autres, plus rarement, se méfient et laissent tomber : « Je n’ai jamais eu un client qui s’est fait tabasser, rien. Menacer, oui, tabasser, non ! Il n’y a pas de violence au niveau des prêteurs dans le jeu, c’est plus au niveau de la drogue qu’il y a beaucoup de violence. Au niveau du jeu, c’est un commerce, ils ne veulent pas de trouble avec la police, c’est mauvais pour les affaires. La police ne se mêle pas de ça, pour eux, c’est de la petite criminalité en cravate même si les prêteurs opèrent au grand jour. Chaque jour, il y a 20 prêteurs qui s’annoncent dans le Journal de Montréal ou ailleurs. Ce sont des shylocks avec une façade. Ils ont une structure corporative, mais c’est du prêt usuraire, avec des contrats qui ne sont pas légaux. J’en ai vu quelques contrats à l’Office de la protection du consommateur. Ils ne valent rien. Il y a aussi les “prêteurs de shop”, je les appelle les “mononcles”. Dans le port de Montréal, il y en a toujours 5-6 qui passent de l’argent à leurs collègues à des taux usuraires. On en retrouve aussi au ST. Des collègues qui prêtent de l’argent à leurs collègues à des taux usuraires, cela a toujours existé. Et puis, il y a aussi les “mononcles” de quartier, tu vois ça dans les quartiers défavorisés, le crosseur du bloc qui passe de l’argent à ses voisins. Les shylocks forment un milieu et j’en connais pas mal. Quant aux shylocks qui opèrent dans le crime organisé, ils ne s’intéressent guère à mes clients. »

Le projet gouvernemental de prise en charge fiduciaire des joueurs compulsifs dure un an et n’est pas renouvelé. Probablement faute de budget. Probablement parce que les services de fiducie pratiqués sur le terrain auprès des joueurs et des toxicomanes n’ont pas été reconnus par les ordres professionnels comme ayant des effets « thérapeutiques ». Mais G. décide de continuer à offrir des services de fiducie et ce sont les joueurs compulsifs eux-mêmes qui désormais s’acquittent des frais de gestion : « On a sauvé des vies grâce à la fiducie, mon chum. Ce n’est pas pour rien que les joueurs qui veulent s’en sortir demandent que leurs salaires soient en fiducie. Ils se protègent eux-mêmes. Nous, on appelle cela la réduction des méfaits. On s’occupe des besoins essentiels. S’il lui reste un peu d’argent à la fin de la semaine, il peut bien le jouer. À terme, on sait que la seule solution viable est l’abstinence, mais en attendant, on remet le client à l’endroit, les deux pieds sur le trottoir. » Il reste que la gestion des services fiduciaires s’est révélée un casse-tête souvent déficitaire : « Je ne savais pas dans quoi je m’embarquais. » Mais à sa surprise, les services de fiducie se sont révélés populaires et sa clientèle s’est élargie ; « plusieurs professionnels n’ont pas le temps ou le goût de gérer leurs dépenses quotidiennes et sont venus me voir pour que j’organise le paiement de leurs comptes » et elle finance aujourd’hui les opérations déficitaires des services de fiducie offerts aux clients les plus pauvres.

Conclusion

Il existe une littérature abondante consacrée : aux causes développementales de la toxicomanie, du jeu compulsif, de la délinquance ou d’autres formes de déviance ; à l’évaluation des méthodes thérapeutiques les plus probantes ; aux instruments susceptibles de « prédire » les risques de rechute et de récidive ; et aux politiques de réhabilitation et de réinsertion sociale qu’il convient d’adopter à leur endroit. Curieusement, on ne s’est guère intéressé aux trajectoires de vie « résiduelles » des ex-détenus qui ont cessé leurs activités criminelles, au sort des ex-toxicomanes qui ont cessé leur consommation ou aux trajectoires de vie des pédophiles qui ont opté pour l’abstinence. Leur réhabilitation a-t-elle été publique ou secrète ? Ont-ils renié ou caché leur passé ? Sont-ils plus malheureux ou plus heureux qu’auparavant ? Ont-ils opté pour d’autres formes de dépendance socialement acceptables ? Ont-ils élargi ou rétréci leur vie sociale après leur réhabilitation ? Sont-ils plus nombreux à avoir embrassé la foi évangélique ? Sont-ils davantage dépressifs ou médicamentés ? Celui qui retrouve le « droit chemin » après s’en être écarté pendant de nombreuses années suit-il les mêmes traces que celui qui ne s’en est jamais éloigné ? Une trajectoire de déviance peut-elle être effacée ? Mérite-t-elle d’être effacée ?

L’objectif de cette étude n’est pas de répondre à ces questions, qui ne sont sans doute pas particulièrement nouvelles, mais de souligner leur pertinence. La stratégie utilisée a été de procéder par étude de cas, en procédant à une schématisation, forcément superficielle, de la biographie d’un entrepreneur moral. Il arrive souvent que le terme d’entrepreneur moral soit utilisé pour désigner les réformateurs qui, élargissant le champ des « victimes statutaires » (Fattah, 1993), militent au nom de la vertu pour le durcissement des sanctions pénales à l’endroit de nos « démons folkloriques » (délinquants d’affaires, pédophiles, alcooliques au volant, gangs de rue). Le terme a été également utilisé pour désigner les réseaux d’activistes non gouvernementaux dans la mise en place de régimes de normes, dans des domaines aussi divers que la protection de l’environnement, la défense du droit des animaux, l’indifférence aux famines et aux épidémies, la défense des femmes et des enfants, ou la pédophilie, « où la morale joue un rôle important en tant que point de rassemblement de la mobilisation transnationale » (Keck et Sikkink, 1998 ; Colonomos, 2004).

Nous avons utilisé ce terme pour désigner, plus modestement, ceux qui, en s’appuyant sur leur propre déviance passée, retrouvent le chemin de la réinsertion sociale et professionnelle en trouvant une solution originale (et efficace) pour venir en aide à ceux qui ont connu des déboires analogues aux leurs. Quels ont été les ingrédients de la réussite de l’entrepreneur moral autodidacte examiné dans cet article ?

Premier ingrédient : il a assumé sa réhabilitation publiquement plutôt que secrètement. Il en résulte qu’il a pu bénéficier des appuis de la confrérie dispersée des ex-déviants qu’il rencontrera sur le chemin de la « rédemption ». Ces rencontres ont été largement le fruit du hasard. Mais ce hasard est d’autant plus fréquent que la trajectoire de déviance est répandue dans la société. Les ex-alcooliques, en raison de la légalisation de l’alcool, sont plus nombreux que les héroïnomanes. Ils ont donc plus de chances de rencontrer d’autres ex-alcooliques prêts à leur donner un coup de main qu’un ex-héroïnomane ou un ex-pédophile.

Deuxième ingrédient : sa proximité avec son prochain. On peut vouloir aider son prochain, mais rien ne garantit que ce prochain veuille se faire aider ou ne soit pas humilié de faire l’objet de la compassion d’autrui. Celui qui a vécu les mêmes revers, et surtout les mêmes jouissances et les mêmes passions que celui qu’il souhaite aider, dispose d’un avantage compétitif appréciable à l’endroit des autres intervenants ou des autres bénévoles. Il comprend mieux leurs besoins (une empathie qui n’est pas exempte de nostalgie) mais également leurs stratagèmes (une lucidité acquise à la dure école).

Troisième ingrédient : les emprunts à des prêteurs usuriers contribuent à étirer la trajectoire des joueurs compulsifs (Ouellet, 2012a). N’eût été ses années de fréquentation du milieu des bars et des clubs, de ses années de formation et de son expérience des affaires, il est douteux que cet entrepreneur moral ait été aussi efficace dans ses négociations avec cette variété particulière de « créanciers » des milieux interlopes. Il se trouve que l’endettement personnel est un « méfait » que l’on retrouve dans une variété de trajectoires déviantes (alcoolisme, jeu compulsif, délinquance, toxicomanie, analphabétisme, maladie mentale) et c’est précisément cette ramification qui est à l’origine de la croissance et du succès de cette entreprise morale.

Quatrième ingrédient : un talent déjà démontré d’entrepreneur, une sorte de talent ou de créativité qui ne se résume pas à un ensemble de compétences susceptibles d’être certifiées ou acquises par voie d’enseignement formel. Les talents et les compétences de l’entrepreneur moral avant le tournant de sa « conversion » ne disparaissent pas après sa « conversion ». Il peut croire, comme c’est le cas ici, avoir perdu sa « touche magique des affaires ». Mais pour l’observateur externe, il est manifeste que cette « touche magique » est demeurée tout aussi présente dans sa carrière d’entrepreneur moral que dans sa première carrière d’homme d’affaires. En témoignent sa capacité de transformer une opération déficitaire (la prise en charge fiduciaire des joueurs compulsifs subventionnée et déficitaire) en une opération « rentable » et le nombre important de professionnels (avocats, fiscaliste, médecin, comptables) qui, au fil des années, particulièrement depuis 10 ans, participent aux activités de son entreprise et la consolident du même coup. Il est instructif de noter que sa détermination précoce qui l’incite, à l’âge de 18 ans, à rembourser les dettes familiales après le décès de son père préfigure, avant même que ne débute sa carrière dans les affaires et sa dégringolade subséquente, l’orientation que connaîtra sa trajectoire subséquente de réhabilitation.

Cinquième ingrédient : l’innovation. Les travailleurs sociaux, les criminologues, les fonctionnaires ou les médecins sont interpellés par une gamme variée de problèmes auxquels leur clientèle est confrontée ; les difficultés financières font partie de cette constellation, et il n’est pas garanti que ces intervenants aient un intérêt ou les compétences pour intervenir spécifiquement sur cette problématique. Le chemin de l’innovation – l’offre d’une prise en charge fiduciaire auprès d’une clientèle de toxicomanes, d’alcooliques et de joueurs compulsifs (les délinquants de carrière ont été délibérément exclus des clientèles « visées ») – a été le résultat d’une convergence, improbable, de trois éléments :

Ce sont les autorités publiques qui ont un mandat de prise en charge des délinquants, des toxicomanes, des joueurs compulsifs, des malades mentaux, mais ce sont les particuliers et les services de ressources humaines des grandes compagnies qui sont aux prises avec des problèmes d’endettement personnel qui accompagnent ces trajectoires déviantes. C’est une grande entreprise privée qui a lancé la carrière de cet entrepreneur moral ; et c’est dans le milieu des affaires que l’homme d’affaires déchu a su trouver ses appuis et ses repères.

L’idée qu’une prise en charge fiduciaire pour mettre un terme aux problèmes d’endettement et aux problèmes financiers qui accompagnent presque toutes les trajectoires de déviance puisse s’inscrire dans une stratégie de réduction des méfaits a été conçue par d’autres établissements et appuyée par les hauts fonctionnaires du gouvernement provincial.

L’idée était brillante, mais il ne suffisait pas de l’envisager abstraitement, encore fallait-il qu’un homme qualifié soit disponible pour la mettre en oeuvre. Il se trouve que les talents et les compétences, largement autodidactes, de cet entrepreneur moral, qui avait modestement débuté comme « conseiller en budget familial », mais qui, au fil des années, s’était bâti une clientèle solide et avait gagné l’estime et la confiance des professionnels des services de ressources humaines et de la santé publique, étaient précisément disponibles au moment opportun.

Il serait peut-être souhaitable d’évaluer l’efficacité des pratiques de gestion « intrusive » des budgets personnels de l’endettement comme stratégie d’intervention auprès de délinquants persistants, de joueurs compulsifs ou de toxicomanes, et de documenter plus adéquatement cette dynamique d’endettement (Wegrzycka, 2007 ; Ouellet, 2012b). Mais le but de cet article était tout autre : inciter les criminologues à analyser les trajectoires de vie des déviants qui se « rangent ». La carrière d’entrepreneur moral du sujet biographique examiné dans cet article prend la forme d’une réussite personnelle. Rien ne garantit cependant que la réhabilitation personnelle (« making good », Maruna, 2001) ou le changement d’identité existentielle prennent la forme d’une émancipation personnelle.

Parties annexes

Notes

-

[1]

Cette recherche a bénéficié d’une subvention du Fonds de recherche Société et culture et du ministère de la Santé et des Services sociaux. Nous remercions G., le sujet biographique, pour sa générosité ainsi que les partenaires de l’entreprise PRF qui nous ont autorisés à soumettre cette étude à la publication. Les évaluateurs de la revue ont insisté pour que le nom de l’entrepreneur moral de cette étude soit « anonymisé ».

-

[2]

En criminologie, la trajectoire résiduelle peut signifier les années de récidive qui suivront une arrestation ou une condamnation ; elle peut signifier aussi les années qui suivront le désistement définitif, c’est-à-dire le dernier délit commis, qu’il soit connu ou non des autorités policières ou judiciaires. Dans cette étude, nous utilisons la deuxième acception.

Références

- Becker, H., S. (1973). Outsiders, studies in the sociology of deviance : Labelling theory reconsidered. London : Collier Macmillan Publishers.

- Cohen, S. (1972). Folk devils and moral panics : The creation of the Mods and Rockers. Oxford : Basil Blackwell.

- Colonomos, A. (2004). Une morale internationale de la mise en accusation. L’année sociologique, 54, 511-588.

- Fattah, E. (1993). La relativité culturelle de la victimisation. Quelques réflexions sur les problèmes et le potentiel de la victimologie comparée. Criminologie, 26 (2), 121-136.

- Gadd, D., & Farall, S. (2004). Criminal careers, desistance and subjectivity : Interpreting men’s narratives of change. Theoretical Criminology, 8 (2), 123-156.

- Goode, E., & Ben-Yehuda, N. (1994). Moral panics : The social construction of deviance. Oxford : Blackwell.

- Hier, S. P. (2002). Raves, risks and the ecstasy panic : A case study in the subversive nature of moral regulation. Canadian Journal of Sociology, 27 (1), 33-57.

- Horney J., Osgood, D. W., & Marshall, I. H. (1995). Criminal careers in the short-term : Intra-individual variability in crime and its relation to local life circumstances. American Sociological Review, 60, 655-673.

- Jenkins, P. (1992). Intimate enemies : Moral panics in contemporary Great Britain. New York : Aldine de Gruyter.

- Kazemian, L., & Maruna, S. (2009). Desistance from crime. In M. Krohn, A.J. Lizotte, & G.P. Hall (eds.), Handbook on Crime and Deviance (279-296). New York : Springer.

- Keck M., & Sikkink, K. (1998). Activists beyond borders advocacy networks in international politics. Ithaca : Cornell University Press.

- Maruna, S. (1997). Going straight : Desistance from crime and self-narratives of reform. Narrative Study of Lives, 5, 59-97.

- Maruna, S. (2001). Making good : How ex-convicts reform and rebuild their lives. Washington, DC : American Psychological Association.

- Neveu, E. (1996). Sociologie des mouvements sociaux. Paris : La Découverte.

- Ouellet, F. (2012a). « All in or fold » : les hauts et les bas de la carrière de joueurs excessifs. Criminologie, 45 (1), 181-211.

- Ouellet, F. (2012b). La dynamique des séquences de rechute dans deux trajectoires de déviance : joueurs excessifs et délinquants. Criminologie, 45 (2).

- Thompson, K. (1998). Moral Panics. London : Routledge.

- Wegrzycka, B. (2007). Le prix d’une passion : la carrière du joueur compulsif. Criminologie, 40 (1), 31-58.

Liste des figures

Figure 1

Trajectoire de vie selon les revenus annuels, les dettes et la consommation quotidienne d’alcool (nb de verres)

10.7202/1008382ar

10.7202/1008382ar