Résumés

Résumé

Cet article aborde la question des dynamiques de mobilité étudiante Sud-Nord en s’appuyant sur les trajectoires de formation de l’élite scientifique mexicaine du Système national des chercheurs (SNI), des années 1970 à 2000. Il explore les pôles étrangers de formation vers lesquels se sont dirigés les actuels chercheurs de ce système, les variations disciplinaires et temporelles de ces pôles, ainsi que les transformations caractéristiques de leur hiérarchie dans l’espace international de la formation. Il montre ainsi que la circulation des étudiants est très largement conditionnée par le degré d’attraction et de spécialisation des différents pôles internationaux de formation. L’analyse se concentre enfin sur l’hypothèse que les dynamiques de mobilité étudiantes sont le produit conjoint de la division internationale du marché de la formation, de réseaux scientifiques et de « chaînes de savoirs » entre communautés scientifiques et institutions de formation mexicaines et étrangères et enfin d’un processus de légitimation, au Mexique et à l’étranger, des savoirs et pôles de formation.

Abstract

This article deals with issues in the dynamics of student mobility from South to North by focusing on the pathways to training of the Mexican scientific elite of the SNI (National Researchers System) between 1970 and 2000. It investigates the foreign centres where current researchers in this system received their training, the variations in these centres between disciplines and over time, and also the transformations of their hierarchy within the international training sphere. The article argues that flows of students are mainly governed by the attractiveness and specialisation of the various centres of international training. Finally the analysis focuses on the hypothesis that the dynamics of student mobility are the product jointly of the international segmentation of the training market, of scientific networks and of “knowledge chains” between scientific communities and training institutions in Mexico and abroad, and lastly of a process of legitimation, within Mexico and in foreign countries, of knowledge and of centres of training.

Corps de l’article

Introduction

Dans un article publié en 2003, M. C. Félix, chercheure mexicaine, estimait que les flux migratoires d’étudiants constituaient l’expression d’un « capitalisme académique ». Par là, elle entendait que ces flux obéissaient à des stratégies des pays développés pour maintenir les autres pays dans une situation de désavantage dans la production, la diffusion et l’assimilation des savoirs, dans le cadre général de la société de la connaissance[1]. Dans ce cadre, développé par l’OCDE (1996, cité aussi par Mazella, 2012), la participation des pays à la production partagée de la connaissance apparaît comme un facteur déterminant de la richesse des pays et des rapports Nord-Sud. Depuis les années 1960, le Mexique développe des politiques d’internationalisation de l’enseignement supérieur (Didou, 2004) dans la perspective d’une inscription dans l’espace international de la science (voir notamment ANUIES, 1999). Cette politique a pour revers la « fuite des cerveaux », que le Mexique cherche à combattre depuis des décennies ; ont été mises en place dans cette perspective des politiques de rapatriement et des mesures visant à dynamiser des réseaux disciplinaires, à favoriser la constitution de diasporas et de « banques de talents » (Didou-Aupetit et Gérard, 2010 : 15).

Les mobilités scientifiques sont depuis longtemps étudiées, sous l’angle, notamment, de ce phénomène de « fuite des cerveaux », de brain drain/brain gain (Gaillard et Gaillard, 2002 ; Meyer et Brown, 1999) ou encore d’attraction-répulsion (push-pull) des scientifiques et personnels hautement qualifiés (Didou, 2004 ; Remedi, 2009). Au Mexique, les mobilités étudiantes sont, en revanche, assez peu étudiées en elles-mêmes ; importent surtout la consolidation du système national de recherche et, parallèlement, la présence, sous forme de réseaux en particulier, de la communauté scientifique sur la scène scientifique internationale. Les mobilités considérées sont donc surtout celles des migrants « hautement qualifiés ». Les données statistiques font également défaut pour mesurer avec un degré satisfaisant les proportions de ceux qui, après études à l’étranger, retournent au Mexique. Si des institutions comme le CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), la SEP (Secretaría de Educación Pública), l’ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior) ou d’autres institutions d’enseignement supérieur mettent à disposition un nombre important de données sur la population scolaire générale, les étudiants mobiles demeurent encore largement une « population aveugle »[2].

Les données apportées par les organismes mexicains ou internationaux comme l’OCDE ou comme l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) au sujet des populations étudiantes mobiles permettent désormais de visualiser la carte mondiale des flux de ces populations. En revanche, les dynamiques de circulation, dans le temps et entre les différentes destinations, sont moins connues. De même, les impacts des mobilités étudiantes, et plus encore ceux des pôles étrangers de formation, sur la configuration du champ et des disciplines scientifiques demeurent largement méconnus.

Plutôt que de nous interroger sur les flux de la mobilité étudiante mexicaine et sur les facteurs de leur évolution, nous nous proposons ici d’aborder la question des logiques de circulation des étudiants mexicains : peut-on identifier des circuits empruntés par ces étudiants ? Si oui, ces circuits sont-ils configurés selon des logiques particulières ? Autrement dit, peut-on mettre au jour des facteurs et des dynamiques de mobilité explicatifs des orientations des flux d’étudiants mexicains qui se forment en dehors de leur pays ?

Des études récentes montrent que les trajectoires de formation obéissent, entre autres, aux caractéristiques du marché international de la formation et du travail scientifique, se déployant alors tant du Sud au Nord que du Nord au Sud, ou encore du Sud au Sud (Cantwell, Luca et Lee, 2009 ; Mazella, 2009). Nous faisons donc l’hypothèse que ces caractéristiques et ces dynamiques du marché international de la formation influent sur la circulation des étudiants.

Dans un précédent travail, Didou-Aupetit et Gérard (2010) ont montré que la mobilité étudiante mexicaine se déploie selon des circuits de formation particuliers, qui peuvent être identifiés par champs disciplinaires (campos). Par exemple, les sociologues mexicains qui se sont formés à l’étranger ont principalement réalisé un cursus d’études supérieures en France. Nous verrons que, dans le cas des études juridiques, l’Espagne s’impose bien plus que les autres pays comme pôle international de formation. Selon une seconde hypothèse, la mobilité des étudiants à l’étranger serait donc en partie induite à la fois par les politiques étatiques d’internationalisation de l’enseignement supérieur et par les dynamiques des différents champs disciplinaires, en particulier en termes de coopération avec des institutions étrangères ou d’inscription dans des réseaux scientifiques internationaux.

Pour vérifier ces deux hypothèses, nous allons explorer les pôles étrangers de formation[3] vers lesquels se sont dirigés les actuels chercheurs du Système national des chercheurs (Sistema nacional de los investigadores, SNI) mexicain. L’analyse nous permettra d’apprécier les variations disciplinaires et temporelles de ces pôles, ainsi que les transformations caractéristiques de leur hiérarchie dans l’espace international de la formation. Nous serons ainsi conduits à montrer que la circulation des étudiants est très largement conditionnée par le degré d’attraction et de spécialisation des différents pôles internationaux de formation.

Dans un premier temps, nous nous consacrons au processus d’internationalisation de l’enseignement supérieur mexicain au cours des décennies passées (en privilégiant la période 1970-2010) apprécié d’un point de vue disciplinaire. Nous analysons dans un deuxième temps le poids relatif des différents pôles étrangers de formation par discipline. Nous tentons enfin de caractériser les pôles où se sont formés les chercheurs mexicains de sciences « dures » et ceux de sciences humaines et sociales. Ces différentes explorations nous permettront de mieux saisir le rapport entre mobilités étudiantes et espace international de formation, d’une part, et entre cet espace de formation et la division de l’espace scientifique mexicain, d’autre part.

Précautions méthodologiques

L’exploration des logiques de circulation des étudiants à l’international et la mise au jour de ces deux dynamiques — l’attraction des pôles de formation, d’une part, leur spécialisation, d’autre part — est ici avant tout quantitative, et basée sur une partie des données du SNI : l’âge, le sexe et le statut (SNI-1, SNI-2, SNI-3), l’appartenance institutionnelle et les lieux de formation et dates d’obtention des diplômes des actuels chercheurs[4]. L’étude de cette population particulière ne peut permettre de dégager des conclusions générales sur les mobilités étudiantes mexicaines. Cette population est en effet constituée de chercheurs en poste au Mexique et titulaires d’un doctorat, qu’il soit obtenu au Mexique ou à l’étranger, représentants d’une « élite » scientifique institutionnellement construite et normée du point de vue des critères universitaires et n’inclut donc pas tous les titulaires d’un doctorat. Les dynamiques de mobilité étudiante explorées dans ce texte doivent ainsi être considérées uniquement comme celles des membres de cette élite. Nous ignorons par ailleurs quelle proportion représentent exactement les quelque 18 000 actuels chercheurs SNI (1 377 à sa création en 1984) parmi l’ensemble des enseignants chercheurs mexicains. Plusieurs auteurs (voir Didou-Aupetit et Gérard, 2010 : 10) estimaient cette proportion à 22 % en 1997, à 31 % en 2001, à 20 % au milieu des années 2000 et à 10 % aujourd’hui[5], mais ces données demeurent approximatives. La part des docteurs formés à l’étranger qui retournent au Mexique après leur formation est, elle, moins connue encore. Selon Félix (2003), 5 % des étudiants bénéficiaires d’une bourse CONACYT ne retournaient pas dans leur pays en 2000. Les États-Unis capteraient 64 % d’entre eux[6], l’Espagne 8 %, le Royaume-Uni 7 %, la France et le Canada, 5 %, l’ensemble des autres pays européens, 6 %. Mais, là aussi, ces estimations demandent à être considérées avec prudence. Enfin, la population du SNI est hétérogène : elle mêle des chercheurs de différentes générations en exercice, sans qu’il soit possible de connaître la part de membres du système qui, au fil des décennies, en sont sortis, ni les facteurs de ces départs. Faute de données en ce domaine, nous considérons ici que le maintien des chercheurs dans le SNI n’est dépendant ni du pays de formation, ni de la période à laquelle ils ont été diplômés.

Le cadre de la recherche : un système national des chercheurs (SNI) sélectif et méritocratique

Créé en 1984 par Décret présidentiel sur proposition de l’Académie de la recherche scientifique[7], le SNI fut avant tout conçu pour promouvoir et valoriser la recherche scientifique. En raison de la crise économique (fin des années 1970-début des années 1980) qui affectait le pouvoir d’achat des chercheurs mexicains et leurs conditions de travail, l’une des toutes premières fonctions du SNI fut d’offrir aux chercheurs la possibilité d’améliorer leurs ressources économiques. De fait, l’appartenance à ce système permet de bénéficier de « sursalaires » ; mais elle est conditionnée par l’évaluation, par des commissions de pairs, de la production scientifique, des charges d’enseignement et des responsabilités pédagogiques et scientifiques. Le SNI est ainsi un outil de revalorisation de la carrière de chercheur et un système méritocratique de reconnaissance, et non pas un cadre d’emploi pour les enseignants-chercheurs. Si tout enseignant-chercheur peut souhaiter être membre du SNI, une petite minorité d’entre eux est, comme nous l’avons vu, dans ce cas.

Le SNI n’eut pas pour seule vocation d’offrir de meilleures conditions aux chercheurs : peu à peu, il se distingua pour son influence dans la structuration du champ scientifique et sur les valeurs de la profession (Didou-Aupetit et Gérard, 2010 : 8), induisant la possibilité pour les chercheurs de présenter leur candidature à des programmes gouvernementaux d’appui financier à la recherche scientifique individuelle et collective. Il est de la sorte devenu peu à peu l’un des premiers et principaux instruments de hiérarchisation de la productivité scientifique et de la formation des « ressources humaines » et outil d’accréditation, pour ses plus hautes catégories, de la réputation de quelques chercheurs. Le SNI n’est plus le seul organisme à encourager la production scientifique et la formation par une reconnaissance sous forme de ressources économiques ajoutées au salaire. Le gouvernement a mis en place, depuis les années 1990, un certain nombre de mesures (comme le programme d’amélioration du professorat — Programa de Mejoramiento del Profesorado — PROMEP) qui, elles aussi, améliorent les conditions salariales des titulaires de maestria (master) et de doctorado (doctorat) ; des institutions d’enseignement supérieur comme l’Université Autonome Métropolitaine (UAM) ou la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) ont elles aussi mis sur pied des systèmes complexes de reconnaissance de l’activité de recherche et d’enseignement. Mais le SNI représente le système prestigieux par excellence, et ses critères un emblème de la légitimité scientifique de ces activités.

Quel est le profil de formation des chercheurs du SNI ? Dans quelle mesure ce système est-il la résultante des politiques d’internationalisation ou, au contraire, de nationalisation de la recherche ? Peut-on distinguer, au niveau international, des pôles de mobilité et de formation qui auraient participé à la formation des chercheurs du SNI ? En retour, dans quelle mesure le SNI, donc un corps d’élite scientifique, serait-il le produit des dynamiques de formation à l’international ? Ces interrogations constitueront le fil d’Ariane des développements qui suivent. Un premier point doit d’abord être abordé ici rapidement : le développement du système national d’enseignement supérieur et de recherche et le poids de l’internationalisation des formations dans ce développement.

Des disciplines « mexicaines » ? Regards sur le poids des pays étrangers et du Mexique dans la formation des chercheurs SNI

Au Mexique, des institutions d’enseignement supérieur comme la UNAM sont créées dès le début du 20e siècle (1920 pour celle-ci), mais le pays a encore besoin, dans les années 1970 et 1980, de développer son enseignement supérieur au-delà de la licence (posgrado[8]). Dès lors, une politique de bourses pour formation est mise en place pour permettre la formation au plus haut niveau de ceux qui, à leur tour, seront en partie responsables de mettre sur pied des masters et des doctorats. On crée de même une politique d’extension des structures d’enseignement supérieur (Agulhon et Didou, 2007). De fait, entre 1960 et 2010, le nombre d’établissements d’enseignement supérieur passe de 78 à 3 745, les étudiants inscrits en licence de 78 000 à 2 599 253 et le taux brut de couverture (tbc) de l’éducation supérieure de 2,7 % à 27,1 % (Grediaga et Maldonado, 2012). Enfin, des politiques de consolidation du champ scientifique mexicain sont mises en oeuvre, en particulier dans la décennie 1990 (comme le Programa de Posgrados de Excelencia en 1991, le PROMEP en 1996, ou encore le Programa de Repatriaciones, créé en 1991 pour attirer les chercheurs mexicains résidant à l’étranger, ou encore le Programa Nacional de Posgrados de Calidad — PNPC en 2007).

La base SNI fournit des indicateurs de la consolidation du champ scientifique et de son expansion : en 2010, le système national des chercheurs compte en effet 488 chercheurs formés durant la décennie 1970, 1 304 formés dans la décennie 1980[9] et 3 908 qui ont obtenu leur doctorat durant la décennie 1990.

Durant ces trois décennies (soit entre 1970 et 2000), le CONACYT accorde près de 100 000 bourses, dont 75 % pour des études de posgrado au Mexique. Entre 1990 et 2000 cependant, la priorité est donnée aux études de doctorat, de préférence réalisées à l’étranger. Les efforts se concentrent alors, en interne, sur la biologie, les sciences naturelles, les sciences humaines et du comportement et, au titre des formations de doctorat à l’étranger, on soutient en priorité les sciences sociales (41 % des bourses accordées pour l’étranger) et l’ingénierie (51 %) (SEP-CONACYT, 2000 : 18, cité également par Félix, 2003). Le SNI est marqué par ces politiques : du début des années 1970 à la fin des années 1980, le nombre de chercheurs en ingénierie, sciences de la terre et de l’univers, en sciences de la vie et, du côté des sciences humaines et sociales, en philosophie, en géographie, en histoire, en pédagogie ou en sociologie est en forte progression (tableau A1 en annexe). Au sein des chercheurs ayant obtenu leur doctorat au cours des décennies 1980 et 1990, le poids de l’anthropologie, des arts et lettres, de l’agronomie, des sciences politiques, de l’histoire, de la linguistique ou de la pédagogie est sensiblement plus élevé que pour la période précédente.

Les données de la base SNI rendent compte également du poids des formations à l’étranger dans le profil des chercheurs de ce système : tous âges ou dates d’obtention du doctorat confondus[10], près de 40 % d’entre eux sont titulaires d’un doctorat étranger. Comme l’illustre le graphique 1, en parallèle à une augmentation globale des doctorats obtenus, la proportion de doctorats étrangers a légèrement augmenté des années 1950 aux années 1980 au moins. La décennie 1990 se caractérise au contraire par un fort mouvement de diminution des formations à l’étranger.

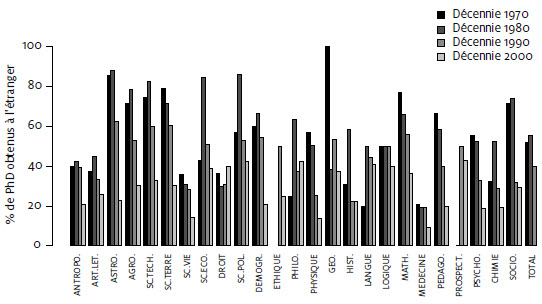

Ce constat global est cependant à nuancer, le nombre de doctorats obtenus à l’étranger durant ces décennies étant soumis à de grandes variations. Les disciplines sont par ailleurs sujettes à des évolutions très inégales d’une décennie à l’autre et, si le Mexique est le premier pays formateur des docteurs pour certaines d’entre elles, il est en revanche relégué à une moindre place dans d’autres, dont les docteurs sont encore majoritairement formés à l’étranger.

Dans les années 1970, à peine plus de la moitié des chercheurs actuellement membres du SNI se sont formés dans leur pays (tableau A1 en annexe) — à l’exception de l’anthropologie (37 doctorats décernés au Mexique sur 67), du droit (21 sur 38), de l’histoire (63 sur 103), de la sociologie (59 sur 106) ou des arts et lettres (36 sur 50). Et, dans nombre de disciplines de sciences humaines et sociales, le Mexique n’est pas le principal pays formateur de ses chercheurs durant cette décennie (graphique 2) : 29 des 47 chercheurs SNI en sciences politiques formés durant les années 1970 ont un doctorat étranger, de même que 49 économistes sur 85 et 25 philosophes sur 41. En un sens, certaines disciplines semblent avoir été « importées » au Mexique avant que le pays n’acquière les capacités de former lui-même ses futurs chercheurs. Les sciences dites « dures » sont, elles, davantage encore marquées par les formations à l’étranger.

Graphique 1

Nombre de doctorats obtenus par année depuis 1950 et poids des pôles de formation étrangers

Note : La baisse des diplômes à partir de 2006 s’explique en grande partie par le temps nécessaire, pour les détenteurs de doctorat, pour accéder au SNI (d’après nos calculs, entre 5 et 10 ans en moyenne ont été nécessaires aux actuels chercheurs).

À l’exception des sciences de la vie (200 des 296 chercheurs SNI formés dans les années 1970 sont titulaires d’un doctorat mexicain), de la physique (113 sur 216) ou de la chimie (74 sur 116), le Mexique semble avoir une position secondaire dans le champ de la formation en sciences « dures ». Ainsi, 76 des 135 agronomes SNI ont eu leur doctorat à l’étranger, 137 ingénieurs sur 220, 41 chercheurs sur 69 en sciences de la terre et de l’univers, ou encore 50 mathématiciens sur 80.

Cette partition entre disciplines composées de titulaires de doctorats étrangers ou, au contraire, de titulaires de doctorats mexicains s’observe également au cours des trois décennies suivantes. Dans les années 1980, l’internationalisation d’une grande partie d’entre elles se maintient, voir s’accentue, comme pour les sciences politiques, le droit, l’économie et les arts et lettres (graphique 2).

Graphique 2

Proportion de thèses obtenues à l’étranger par les chercheurs SNI, par discipline (décennies 1970 à 2000)

Note : ne sont pas prises en compte les disciplines suivantes : Ética (éthique) Lógica (logique), Prospectiva (prospective), en raison de leurs effectifs trop faibles (respectivement 0, 2, 0 doctorats obtenus dans la décennie 1970 ; 0, 4, 12 dans la décennie 1980 ; 2, 6, 8 dans la décennie 1990 et 4, 5 et 14 dans la décennie 2000).

Dans la décennie suivante, un fort mouvement d’« endogénéisation » peut être observé. Comme l’illustre le graphique 2, les chercheurs du SNI passent davantage leur doctorat au Mexique qu’à l’étranger, et ce dans toutes les disciplines à l’exception des sciences juridiques. D’une décennie à l’autre, le Mexique a ainsi davantage de capacités pour former la majorité de l’élite scientifique dans des disciplines comme l’anthropologie, les arts et lettres, l’économie, les sciences politiques, la pédagogie ou la sociologie. La politique de bourses du CONACYT a favorisé cette évolution (voir tableau A2 en annexe). De 2001 à 2010 par exemple, la part des bourses délivrées pour aller étudier à l’étranger n’a cessé de diminuer, passant de 3 360 (25,4 % de l’ensemble des bourses octroyées) à 2 424 (7,9 %) (CONACYT, 2012), alors qu’elle était en progression depuis 6 ans (20,7 % en 1995).

Dans bon nombre de disciplines (comme l’astronomie et l’astrophysique, l’ingénierie, les sciences de la terre et de l’univers ou les mathématiques), les étudiants devenus chercheurs SNI sont cependant demeurés très internationalisés. Il faudra attendre la décennie 2000 pour que les chercheurs de ces disciplines, tout comme les économistes, les politologues ou encore les démographes, soient majoritairement formés au Mexique.

La décennie 2000 marque l’institutionnalisation affirmée de toutes les disciplines, pour lesquelles le Mexique forme dès lors davantage son élite scientifique que les pays étrangers ne le font[11]. Amorcé dans les années 1990, ce processus d’endogénéisation s’affirme et conforte la position dominante du pays en termes de formation dans tous les domaines disciplinaires.

Deux réserves doivent cependant être émises, qui pondèrent cette évolution globale. D’une part, une proportion importante de chercheurs de plusieurs disciplines continuent à se former à l’étranger : près de 40 % ou plus des économistes, politologues ou linguistes obéissent à cette règle. D’autre part, dans deux disciplines au moins, les actuels chercheurs SNI se sont formés davantage à l’étranger dans les années 2000 que durant les décennies précédentes : la philosophie et, surtout, les sciences juridiques.

Ces deux points mettent au jour deux phénomènes : une endogénéisation inégale des disciplines et une inversion du rapport de certaines à l’international. Si, dans les années 1970, la majorité des disciplines des sciences humaines et sociales étaient davantage endogènes que la majorité des disciplines de sciences « dures », certaines du premier groupe sont davantage « internationalisées » dans la décennie 2000. L’économie, les sciences juridiques et politiques, la philosophie et la linguistique ou, à moindre titre, la sociologie, intègrent alors davantage de chercheurs formés à l’étranger que l’astronomie, les sciences de la vie, la physique ou la chimie.

La division internationale du champ de formation de l’élite scientifique mexicaine est ainsi marquée d’évolutions complexes, à l’aune des mouvements centripètes et centrifuges qui, d’une décennie à l’autre, ont marqué les flux de formation des membres du SNI. Certes, des choix politiques comme celui de l’internationalisation à travers les bourses du CONACYT, par exemple, ont orienté ces flux d’étudiants vers l’étranger à telle période ou, à d’autres et de manière préférentielle, au sein du Mexique lui-même, participant au processus d’« endogénéisation » des formations de haut niveau. Mais la communauté scientifique elle-même a privilégié des circuits de formation vers l’étranger et la majorité des disciplines gardent des pôles de référence étrangers pour la formation de leurs futurs chercheurs. Le CONACYT lui-même, malgré une réorientation de sa politique de bourses, réaffirme régulièrement que « seule une politique spécifique, agressive, d’accès à l’offre existante de posgrados à l’étranger permettra d’élever le niveau de formation de ressources humaines en science, technologie et innovation » (CONACYT, 2008 : 33).

Comment expliquer ces dynamiques de mobilité et ces distinctions entre disciplines ? Si les politiques mexicaines d’enseignement supérieur et de recherche éclairent la dynamique d’internationalisation ou le processus général d’endogénéisation, elles ne permettent cependant pas d’en expliquer les spécificités d’une discipline à l’autre. Pour tenter d’apporter des réponses à la question des facteurs d’inégalité en matière de structuration des disciplines, nous recourrons ici à une hypothèse : la mobilité pour formation est un facteur structurel de constitution des disciplines et, parallèlement, un produit de la façon dont les disciplines se sont construites et peu à peu ancrées au Mexique.

Les pôles de cette mobilité, et les liens qu’entretiennent avec eux les chercheurs et réseaux scientifiques mexicains (Gérard et Grediaga, 2009), seraient donc au fondement de cette différenciation entre disciplines. Pour tester cette hypothèse, nous explorons dans la section suivante les pôles de formation doctorale des chercheurs du SNI et leurs variations : d’une décennie à l’autre, ces derniers s’y sont-ils formés dans d’égales proportions ? Le poids de chacun de ces pôles dans l’ensemble de ceux qui ont délivré un doctorat aux chercheurs du SNI est-il resté identique ?

Circuits et pôles étrangers de formation : aperçu des dynamiques de construction des disciplines

Les circuits de mobilité étudiante sont bornés, au Mexique et à l’étranger, par les pôles que représentent les institutions formatrices des étudiants, notamment les futurs chercheurs. Ces circuits ont une double configuration : soit ils sont formalisés et ont pour cadre des relations conventionnées entre États ou entre institutions, mexicaines et étrangères, en matière de coopération pour formation, soit ils sont plus informels et doivent leur existence avant tout aux stratégies et trajectoires individuelles ou collectives de formation, hors de tout cadre conventionné de coopération. Des « figures tutélaires » étrangères comme le sont des professeurs d’institutions souvent prestigieuses, des chercheurs étrangers exilés (comme l’ont été nombre d’Espagnols, voir Barahona, Pinar et Ayala, 2005), des chercheurs identifiés comme chefs de file d’écoles de pensée[12] inscrits dans l’espace scientifique national, mexicain ou latino-américain ou rayonnant davantage dans leur propre espace[13], participent en effet à la construction, à travers des générations successives d’étudiants et de chercheurs, de réseaux qui lient entre eux des individus, des laboratoires, des institutions mexicaines et étrangères et, de la sorte, participent à la constitution de « chaînes de savoirs » (Gérard et Maldonado, 2009).

En ingénierie par exemple, le CINVESTAV mexicain (Centre de recherches et d’études avancées de l’Institut polytechnique national) et le réseau Polytech français d’écoles d’ingénierie sont liés par convention depuis 1971 en matière de formation et d’échanges d’étudiants. Au Mexique, c’est le CINVESTAV qui forme, au niveau maestria, le plus d’élèves ingénieurs membres ensuite du SNI : 47,1 %, et 59 % des chercheurs SNI de ce centre de recherches ont poursuivi leurs études au Mexique. Parmi ceux qui ont eu leur doctorat à l’étranger (et qui sont rentrés au Mexique), 42 % se sont dirigés vers la France. Près de 20 % de ces derniers sont allés étudier à l’école Polytech de Grenoble, l’institution qui accueille la proportion la plus importante de tous les élèves-ingénieurs qui se rendent en France pour y entreprendre un doctorat. Une véritable « chaîne » existe ainsi entre le CINVESTAV mexicain et l’école Polytech de Grenoble. Le premier Mexicain de l’école, devenu chercheur SNI, ayant acquis son diplôme en 1971, cette « chaîne » a aujourd’hui plus de quarante ans.

La circulation « informelle » des étudiants (trajectoires individuelles hors cadres formels et conventionnels) révèle aussi l’existence de circuits a priori plus improbables, parce qu’extérieurs à tout circuit balisé par des conventions interinstitutionnelles ou interétatiques. Au rang des destinations choisies par les chercheurs SNI lors de leur formation doctorale, figurent par exemple la Nouvelle-Zélande, la Finlande, la Norvège, mais aussi la Tchécoslovaquie, la Roumanie, la Slovaquie, le Japon, l’Australie… toutes destinations qui paraissent exceptionnelles en regard des principaux pôles de formation aux États-Unis (ces derniers ayant formé 31,9 % des chercheurs SNI), en France (6,7 %), au Royaume-Uni (6,2 %), en Espagne (5,7 %), mais aussi de pôles plus secondaires comme le sont les institutions allemandes (1,2 %), canadiennes (1,3 %) ou hier soviétiques (0,4 %)[14]. Ces trajets individuels, qui s’inscrivent à la marge de circuits institués par des réseaux anciens de chercheurs et balisés par une légitimité construite de longue date — depuis le 19e siècle et même avant pour certains (Charles, Schriewer et Wagner, 2006) — font figure d’exception ; mais ils illustrent aussi pleinement certaines logiques de mobilités étudiantes : à la configuration politique et institutionnelle des circuits de formation se conjuguent en effet des trajectoires individuelles et des rapports interpersonnels de circulation.

Ainsi, cinq logiques de mobilité au moins s’entrecroisent : en premier lieu, des logiques institutionnelles gouvernementales du pays de départ (ici, le Mexique), comme le sont les politiques de bourses du CONACYT ou des programmes visant au renforcement des niveaux d’étude du corps professoral, comme le PROMEP. En deuxième lieu, des logiques institutionnelles d’établissements : les accords de coopération sous forme de conventions encadrées par des dispositifs politiques contribuent notamment à fortifier la mobilité vers certains pays. Une troisième logique institutionnelle est incarnée par les politiques d’accueil des étudiants étrangers. Au gré de ces politiques, les flux d’étudiants vers un pays donné sont dynamisés ou, à l’inverse, freinés. Les politiques françaises en la matière, restrictives de 1983 à 1997, ont ainsi participé à une réduction des flux d’étudiants étrangers durant cette période (Balac, 2008). La moindre représentation de la France dans l’ensemble des destinations étrangères des étudiants mexicains durant une décennie au moins (graphiques 3, 4 et 5) s’explique également en partie de la sorte.

Comme nous l’avons vu précédemment, la communauté scientifique elle-même impulse une dynamique de mobilité étudiante, indépendamment des dispositifs institutionnels destinés à favoriser, freiner ou, de manière générale, encadrer la mobilité. Cette dynamique, qui trouve son expression la plus concrète dans les liens tissés au fil des générations entre chercheurs mexicains ou étrangers et entre communautés institutionnellement positionnées dans l’espace scientifique, participe à la reconnaissance, à la légitimation, à l’institutionnalisation de circuits et trajectoires de formation, du Mexique vers des pôles étrangers de formation.

La cinquième logique de mobilité enfin est sociale et, en partie, individuelle : dans une certaine mesure en effet, une trajectoire d’études à l’étranger relève du capital social, culturel et économique, qui prédispose inégalement les étudiants au rapport aux cultures et systèmes étrangers (Cantwell, Luca et Lee, 2009 ; Wagner, 1998). Enclenchée sur la base de motivations d’ordre personnel (suivre un conjoint par exemple), la mobilité correspond aussi, parfois, à des stratégies qui se déploient le plus souvent en dehors des dispositifs institutionnels de mobilité (ces étudiants-là ne sont pas boursiers, ni ne programment leur séjour en considération des programmes de coopération[15]). Tout individuelles qu’elles soient, ces stratégies sont très fortement socialement déterminées et « enchâssées » dans les dynamiques et réseaux tissés entre les communautés scientifiques nationales et étrangères : elles se déploient en effet le plus souvent en conformité avec les orientations scientifiques collectives du champ scientifique national, de sorte que les trajectoires suivies s’inscrivent majoritairement dans les circuits de mobilité collectivement reconnus et légitimés[16] : par exemple, la mobilité d’un pôle de formation à un autre, entre le master et le doctorat, demeure très faible[17].

Sociologiquement, les trajectoires individuelles sont fortement marquées par les liens tissés entre communautés scientifiques, à un niveau national et international, indépendamment des politiques ou des cadres institutionnels conçus pour encadrer les mobilités ou dynamiser les réseaux scientifiques internationaux. Comme l’a souligné Didou (2004), le gouvernement fédéral mexicain a par exemple cherché, dès les années 1990, à freiner la fuite des cerveaux, offrant aux jeunes chercheurs des conditions favorables d’insertion, grâce à un financement consenti par la Banque mondiale et dans le cadre d’un programme d’appui à la science et à la recherche (Programa de Apoyo a la Ciencia y a la Investigación en México — PACIME). Des politiques ont conjointement été adoptées pour rapatrier les scientifiques ayant obtenu leur doctorat à l’étranger ou pour favoriser l’insertion de scientifiques étrangers dans les institutions mexicaines de recherche. Mais ces mesures ont eu une portée limitée (le nombre de scientifiques mexicains rapatriés en 2002 ayant par exemple été de 172), de sorte qu’a succédé aux intentions premières la volonté de dynamiser les réseaux nationaux et internationaux de scientifiques mexicains. Mais, là aussi, les initiatives des chercheurs eux-mêmes semblent avoir prévalu sur les initiatives politiques, à l’instar du Réseau inter-régional de scientifiques d’Amérique latine et des Caraïbes (Didou, 2004).

Les évolutions caractéristiques des flux d’étudiants vers les différents pôles de formation sont par conséquent le produit, non seulement de ces dynamiques distinctes, mais aussi de leurs entrecroisements. Si cette complexité[18] interdit d’apporter une explication globale à ces évolutions et dynamiques, peut-on mettre celles-ci au jour et les caractériser ? Pour y parvenir, nous soulignerons la position des pôles vers lesquels se sont dirigés les actuels chercheurs SNI dans l’espace international de formation, puis la hiérarchie passée et actuelle de ces pôles. Dans la perspective de discerner des facteurs de variation de ces positions et hiérarchies, dans l’espace et dans le temps, nous prendrons ensuite l’exemple de trois disciplines : l’ingénierie, les sciences juridiques et la physique.

Des flux de mobilité qui s’ordonnent selon un équilibre progressif des pôles de formation

À l’examen des lieux où ont été diplômés les chercheurs mexicains depuis le début du 20e siècle, on constate que chaque décennie enregistre une hiérarchie distincte des pôles dans l’espace international de la formation. Comme nous l’avons montré précédemment, les flux de mobilité vers l’international ont été amoindris par une politique mexicaine volontariste de renforcement de ses dispositifs internes de formation au niveau du master, du doctorat et du post-doctorat : la part des chercheurs SNI formés au Mexique est ainsi passée de 47,5 % dans la décennie 1970 à 74,6 % dans la décennie 2000. Parallèlement, les circuits de mobilité des étudiants devenus chercheurs SNI se sont diversifiés et réorientés de décennie en décennie. Dans la décennie 1970, les principaux pays de formation s’ordonnaient selon la hiérarchie suivante : Mexique, États-Unis, France, Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, Belgique, Italie et URSS. Dans la dernière décennie (2000 à 2010), ils sont ainsi hiérarchisés : Mexique, États-Unis, Espagne, Royaume-Uni, France, Canada et Allemagne/Russie.

Certains pôles de formation de l’élite scientifique mexicaine ont disparu, comme le Japon après 1990 en philosophie, l’Écosse après 2000 en ingénierie, l’Italie ou la France pour le droit dans la décennie 1990, etc. Dans l’hypothèse où les chercheurs SNI se sont également maintenus dans le système à travers les décennies indépendamment du pays où ils se sont formés, les flux pour études vers les États-Unis et vers les principaux pays européens ont, quant à eux, augmenté : toutes disciplines confondues, la base SNI indique 112 chercheurs formés aux États-Unis dans la décennie 1970[19] contre 495 dans la décennie 2000 et respectivement 60 contre 340 en France, 2 contre 451 en Espagne et 48 contre 320 au Royaume-Uni. Mais les États-Unis semblent avoir très nettement perdu de leur importance en proportion des doctorants formés (graphiques 3 et 4) : 22,9 % des chercheurs SNI ont été diplômés dans ce pays dans la décennie 1970 (43,7 % des chercheurs formés à l’étranger) contre seulement 6,7 % (26,3 %) entre 2000 et 2010. Les proportions de doctorants formés en Espagne ont été quant à eux, pour ces deux décennies de référence (1970 et 2000), respectivement de 0,4 % (0,8 % des chercheurs formés à l’étranger) et 6,1 % (23,9 %), celle des doctorants formés en France est passée de 12,3 % (23,4 % des chercheurs formés à l’étranger) à 4,6 % (18 %), celle des diplômés du Royaume-Uni, de 9,8 % (18,7 % des chercheurs formés à l’étranger) à 4,3 % (16,9 %) et enfin celle des doctorants formés au Canada de 0,41 % (0,8 % des chercheurs formés à l’étranger) à 0,85 % (3,3 %). Inférieure, dans la décennie 1970, aux proportions des chercheurs SNI formés aux États-Unis et dans tous les pays européens, la proportion de ceux qui ont été diplômés en Espagne dépasse désormais, depuis 2000, toutes celles de ces pays et avoisine la part des doctorants formés aux États-Unis.

Graphique 3

Proportion des doctorats obtenus dans les principaux pôles de formation (1970 à 2010)

La hiérarchie des différents pôles de formation des étudiants mexicains devenus chercheurs SNI s’est donc transformée et, avec elle, la position respective des différents pays dans l’espace international de la formation. Dans le même temps, ces positions se sont équilibrées peu à peu, du moins en partie : l’écart passé entre les proportions de chercheurs formés dans les différents pôles se réduit. Alors que les États-Unis diplômaient à eux seuls près de 45 % des doctorants formés à l’étranger dans la décennie 1970 — soit près de 20 % de plus que la France, alors deuxième pôle —, la différence entre les proportions formées par le premier pays (États-Unis) et le quatrième (Royaume-Uni) n’était plus, dans les années 2000, que de 8 points. Deux groupes de pays formateurs se détachent désormais : le premier formé des États-Unis, de l’Espagne, de la France et du Royaume-Uni d’une part, le groupe constitué de l’Allemagne et du Canada (la Russie n’attirant plus à elle qu’une extrême minorité de doctorants) d’autre part.

Graphique 4

Proportion des doctorats obtenus dans les principaux pôles étrangers par rapport à l’ensemble des pôles étrangers de formation (1970 à 2010)

Si les États-Unis ont pu jouer un rôle prédominant dans la structuration et la configuration du champ de recherche mexicain — en particulier dans certaines disciplines comme le management ou les sciences juridiques (Dezalay et Garth, 2002) —, ce rôle semble donc aujourd’hui amoindri. De manière générale, la division internationale des formations supérieures et son impact sur le système mexicain d’enseignement et de recherche se sont profondément transformés. Non seulement des monopoles comme celui des États-Unis n’existent plus que dans de très rares disciplines (nous verrons l’exception que constituent les sciences juridiques enseignées en Espagne), mais les pôles étrangers de formation des chercheurs mexicains se multiplient.

La conjugaison des politiques nationales d’accueil des étudiants étrangers et des politiques mexicaines de formation explique en partie cette dynamique de diversification des pôles de formation et le moindre poids des États-Unis dans nombre de disciplines. La fin du régime franquiste a ouvert une nouvelle ère de coopération entre le Mexique et l’Espagne, et les accords se multiplient entre les deux pays. De surcroît, indépendamment du passé colonial, les étudiants mexicains se rapprochent de l’ancienne puissance tutélaire en raison de la communauté de langue (Grediaga et Maldonado, 2012). La France, de son côté, a redynamisé l’accueil des étudiants étrangers en 1997 après 13 années de réduction (Balac, 2008 ; Coulon et Paivandi, 2003). Le Royaume-Uni, enfin, attire depuis longtemps une proportion notoirement plus importante d’étudiants étrangers que les autres pays, en raison d’une politique exercée dès 1967 dans le cadre du « marché des étudiants internationaux » à travers la mise en place de formations spéciales pour étudiants étrangers (Félix, 2003).

La politique de bourses de posgrados accordées par le CONACYT n’est pas non plus étrangère à cette évolution : si les étudiants se rendant aux États-Unis ont longtemps (de 1996 à 2008 au moins) bénéficié d’une part plus importante des bourses que les autres pays étrangers de formation, celle-ci n’a cessé de diminuer, alors que la part des bourses délivrées aux étudiants se rendant en Espagne et au Royaume-Uni n’a, elle, cessé d’augmenter. En 2007 et 2008, la proportion de bourses délivrées à ces trois pays était désormais quasiment identique (tableau A2 en annexe). Outre la diminution relative des bourses pour études aux États-Unis, rentrent en ligne de compte plusieurs facteurs indépendants des politiques mexicano-américaines : le renforcement des politiques d’accueil d’étudiants étrangers de certains pays (Espagne, France, aujourd’hui Allemagne), des dispositifs favorables à l’inscription dans l’enseignement supérieur et de moindres barrières à l’entrée (au Royaume-Uni par exemple, en comparaison des conditions posées par les États-Unis) ou encore, selon certains auteurs (Balán, 2009), la moindre attractivité pour les étudiants mexicains de pays comme les États-Unis du fait d’une précarisation croissante des conditions professionnelles pour les chercheurs étrangers.

Le faisceau des facteurs explicatifs de telles évolutions est ainsi complexe, de sorte que le processus de nivellement des positions des différents pôles de formation ne peut recevoir d’explication univoque. Au demeurant, une exploration fine de la base SNI permet de discerner des dynamiques de réorientation des circuits de formation.

Attraction et spécialisation des pôles internationaux de formation

Le graphique 2 a fait état de l’inégale internationalisation des 22 disciplines scientifiques catégorisées par le CONACYT. À chacune d’entre elles correspondent des pôles particuliers où se sont formés les membres du SNI. Pour chacune d’entre elles, les hiérarchies de ces pôles sont aussi distinctes, comme en rend compte le graphique 5, représentatif de la part des principaux pôles étrangers de formation des ingénieurs, des juristes et des physiciens du SNI[20]. Les quatre mêmes pays (États-Unis, France, Espagne et Royaume-Uni) constituent les pôles principaux de formation, auxquels s’ajoutent, à moindre titre, l’Allemagne et le Canada. Mais, d’une discipline à l’autre, ces pays occupent des positions distinctes dans l’espace international de la formation, et ces positions varient également d’une décennie à l’autre. En ingénierie, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni se détachent comme principaux pôles durant les trois décennies étudiées ici. L’Allemagne, le Canada et l’Espagne sont des « pôles secondaires », du moins jusqu’à l’avant-dernière décennie dans le cas de cette dernière.

Graphique 5

Part de la formation doctorale en ingénierie (a), sciences juridiques (b) et sciences physiques (c) dans les principaux pôles étrangers de formation (décennies 1980 à 2000)

a. Ingénierie

b. Sciences juridiques[*]

c. Sciences physiques

N = 119 (décennie 1980), 312 (décennie 1990), 417 (décennie 2000)

N = 25 (décennie 1990), 81 (décennie 2000).

N = 70 (décennie 1980), 81 (décennie 1990), 69 (décennie 2000)

Seuls 9 chercheurs SNI non formés au Mexique sont comptabilisés pour la décennie 1980 en sciences juridiques. Nous ne pouvons donc pas prendre cette décennie en compte ici.

Dans les sciences juridiques, l’espace international de formation des chercheurs SNI se réduit à quatre pays : l’Espagne, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni. Les trois derniers forment cependant une très faible proportion d’entre eux et occupent une position similaire dans cet espace. L’Espagne, qui formait 60 % des juristes SNI diplômés à l’étranger durant la décennie 1990 et plus de 70 % la décennie suivante, a les traits d’un pôle monopolistique de formation. Aucun pays n’occupe une telle position en ingénierie ou en physique. Dans cette dernière discipline, les pôles de formation sont moins hiérarchisés, l’ordre des positions variant aussi fortement d’une décennie à l’autre. Durant les décennies 1980 et 1990, les États-Unis et le Royaume-Uni ont constitué des pôles de forte attraction, et la France a fait de même dans la décennie 2000. Mais aucun de ces trois pays n’a détenu un quelconque monopole dans la formation des chercheurs de cette discipline. En ingénierie en revanche, la France s’est affirmée comme un pôle d’attraction important, voire dominant durant les décennies 1980 et 2000.

Ces trois disciplines illustrent trois schémas de hiérarchisation des positions dans l’espace international de la formation :

l’ingénierie met en évidence une division de cet espace entre pôles de forte et de faible attraction et une hiérarchie constante entre ces pôles d’inégale attraction ;

dans le cas des sciences physiques, les différents pôles sont ordonnés dans des hiérarchies fluctuantes d’une décennie à l’autre, aucun pôle n’exerçant, sur le temps long, une attraction prépondérante en matière de formation ;

enfin, les sciences juridiques illustrent la figure contraire, celle d’un pôle monopolistique aux côtés duquel les autres pôles de formation n’ont qu’un pouvoir d’attraction minime et sont secondaires.

Comment expliquer ces hiérarchies distinctes ? Quelles dynamiques des circuits et des pôles de formation recouvrent-elles ? Le cas de l’Espagne en sciences juridiques suggère un modèle d’exploration : notre hypothèse est qu’un tel pôle détiendrait cette position de monopole en raison de son attraction particulière, bien plus forte que celle des autres pôles internationaux de formation — quels que puissent être les facteurs de cette attraction. Parallèlement, la position de l’Espagne dans ce champ scientifique pourrait s’expliquer par son degré de spécialisation en la matière.

Deux paramètres permettraient ainsi de qualifier les pôles de formation, au niveau général et à celui des disciplines : d’une part, la position du pôle dans l’espace international de la formation, autrement dit son attraction ; d’autre part, la spécialisation du pôle dans la discipline. L’étude diachronique de ces deux dimensions, dans le cas particulier de disciplines ou de champs disciplinaires, fournirait des indicateurs sur la position évolutive de chaque pays dans l’espace international de formation.

Pour en fournir une illustration — et faute de pouvoir nous consacrer ici à toutes les disciplines —, nous examinons maintenant l’attraction et la spécialisation des principaux pôles de formation en sciences humaines et sociales et en sciences « dures » au cours des décennies 1990 et 2000 et nous retenons pour cela les États-Unis, l’Espagne, la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne. Nous y adjoignons l’Amérique latine dans son ensemble dans la mesure où des flux d’étudiants s’y sont dirigés au cours de la dernière décennie[21].

La formalisation de ces deux dimensions, illustrée dans le graphique 6, prend quatre paramètres en considération :

la part de chaque pays dans le champ disciplinaire considéré (attraction),

la part de chaque champ disciplinaire dans l’espace de formation pour chacun des pays (spécialisation),

le volume des thèses (représenté par la taille de chaque cercle),

enfin la période (décennie 1990 ou décennie 2000).

Graphique 6

Attraction et spécialisation des principaux pôles internationaux de formation des chercheurs membres du SNI en sciences humaines et sociales (SHS) et en sciences « dures » (SD)

Comme l’illustrent ce graphique et les graphiques précédents, d’inégaux degrés d’attraction et de spécialisation des pôles de formation, tant dans les champs disciplinaires des sciences « dures » et des sciences humaines et sociales que dans le temps, se conjuguent à leur hiérarchie dans l’espace international de formation. En lien avec son degré de spécialisation et d’attraction, l’Espagne occupe une position dominante dans cet espace en sciences humaines et sociales, comme le font les États-Unis, la France et le Royaume-Uni en sciences « dures ». L’examen des hiérarchies entre ces pôles nous a permis de mettre en évidence un certain nivellement de leurs positions, la moindre différenciation, en termes d’attraction, des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni en sciences humaines et sociales comme en sciences « dures » attestant également de ce processus. Dans l’espace concurrentiel d’offres de formation et d’attraction des étudiants étrangers, des pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni perdent de leur leadership passé, en particulier en sciences « dures », tandis que la France ou l’Espagne confortent leur position. De manière générale, les graphiques suggèrent un rééquilibrage des positions des différents pôles dans l’espace de formation, au détriment des pays anglophones et au bénéfice de pays anciennement partenaires du Mexique, comme la France, ou dont les liens se sont approfondis plus récemment, comme l’Espagne et, surtout, l’Allemagne.

Les deux champs disciplinaires sont cependant traversés de dynamiques distinctes. Si tous les pays, à l’exception de l’Allemagne, apparaissent davantage spécialisés en sciences humaines et sociales durant la décennie 2000 que durant la décennie 1990, le champ des sciences « dures » présente une évolution symétriquement inverse.

Une autre tendance dans l’évolution des circuits de formation émerge ici : les principaux pays étrangers de formation accueillent les étudiants mexicains en sciences « dures » et en sciences humaines et sociales dans des proportions bien plus similaires dans la décennie 2000. Les polarités sont ainsi moins différenciées, d’une décennie à l’autre, entre champs disciplinaires et l’offre de formation des principaux pôles (États-Unis, France, Royaume-Uni, Espagne) est aussi plus « équilibrée » entre sciences « dures » et sciences humaines et sociales. À l’impératif d’attirer le plus d’étudiants étrangers possible, les leaders nord-américains et européens semblent ainsi avoir associé le souci de se spécialiser dans divers domaines, et non dans un seul.

L’Allemagne et les autres pays latino-américains offrent des contre-exemples à ce processus et, du fait de leur position secondaire dans l’espace international de la formation, ils confortent finalement cette règle générale. D’une décennie à l’autre en effet, la première forme toujours davantage d’étudiants en sciences « dures » et semble perdre de son attractivité en sciences humaines et sociales. À l’inverse, les seconds se sont spécialisés avant tout dans ce domaine — suivant en cela la tendance incarnée par l’Espagne —, et ont de moins en moins formé de chercheurs mexicains en sciences « dures ».

Les graphiques présentés révèlent ainsi des attractions et des spécialisations inégales entre les différents pays, tant en sciences « dures » qu’en sciences humaines et sociales, et ces attractions et spécialisations enregistrent des inflexions au cours du temps. Les rapports entre pays dans l’espace international de la formation se transforment également. Le gain ou la perte de pouvoir d’attraction de chacun d’eux dans les différents champs disciplinaires mettent au jour un phénomène de glissement des mobilités étudiantes et de transformation conjointe de leurs circuits. Les circuits qu’ont suivis les chercheurs SNI de sciences humaines et sociales lors de leur formation à l’étranger se sont réorientés toujours plus vers l’Espagne et vers les pays d’Amérique latine, tendant à se concentrer surtout dans ce pays européen. En sciences « dures », les chercheurs du SNI se sont peu à peu détournés des États-Unis et du Royaume-Uni, au profit de la France, de l’Espagne et, à moindre titre, de l’Allemagne.

Il n’est pas possible, à ce stade, de discerner les impacts respectifs de l’offre — soit les politiques nationales d’attraction et de formation des chercheurs étrangers — et ceux de la demande — autrement dit, des logiques individuelles et collectives, sociales et scientifiques, de mobilité pour études à l’étranger — dans ces réorientations. Au demeurant, l’approche par ces deux dynamiques — l’attraction et la spécialisation des pôles internationaux de formation — révèle deux dimensions essentielles de la mobilité étudiante mexicaine à l’international. D’une part, celle-ci a pour cadre un marché international structuré de la formation, dans lequel certains pôles détiennent la suprématie (États-Unis, France, Royaume-Uni). Cette structuration a des fondements historiques, dont rendent compte, notamment, les relations culturelles anciennes du Mexique avec la France, ou politiques et économiques avec les États-Unis. Cette histoire a vu l’institutionnalisation progressive de coopérations, formelles et informelles, entre États, institutions et réseaux de chercheurs, dont rendent compte les flux constants d’étudiants et les circuits empruntés par leurs générations successives. D’autre part, les positions de ces principaux pays étrangers de formation sont sujettes à nivellement et à rééquilibre, tant entre eux dans l’espace international que, pour chacun d’eux, entre formations disciplinaires.

Le contre-exemple de l’Allemagne — vers laquelle se sont tournés les chercheurs mexicains pour y étudier les sciences « dures » et dont ils se sont détournés dans le même temps pour les formations en sciences humaines et sociales — ou celui, symétrique mais inverse, des pays latino-américains, fournissent matière à hypothèse : non seulement l’attraction des différents pays reposerait sur des relations de coopération historiquement structurées, mais elle serait aussi liée à la capacité de ces pays à se spécialiser dans les différents champs disciplinaires. En retour, cette offre de formations multiples, incarnées dans des dispositifs de plus en plus nombreux (comme les cotutelles, les formations courtes sous forme de stages, etc.) constituerait le substrat de l’attractivité de ces pôles de formation.

Cette capacité de formation des pays étrangers mérite cependant d’être davantage analysée. Étant ici appréciée à travers les flux d’étudiants, elle doit en effet être comprise, non seulement en termes d’offres d’enseignement, mais aussi comme le produit de la reconnaissance, par les étudiants étrangers, des formations dispensées par ces pays étrangers, et comme le produit des réseaux et toutes autres « chaînes de savoir » initiées par les individus et collectifs de recherche eux-mêmes. En ce sens, l’attractivité d’un pays reposerait sur trois ordres de facteurs : le premier, historique, de relations et cadres de coopération ; le second, national, des capacités de chaque pays en matière d’offre de formation sur un marché concurrentiel ; le troisième, enfin, de légitimité des formations dispensées, dont la construction et la reproduction de réseaux scientifiques seraient le produit.

La figure de pôle monopolistique incarné par l’Espagne dans le cas des sciences juridiques serait ainsi, outre le produit de relations historiques avec le Mexique, la traduction d’un processus de légitimation des savoirs dispensés par ce pays, des conditions de leur apprentissage ainsi que des méthodes d’enseignement et des pratiques scientifiques qui leur sont associées.

La place manque ici pour considérer plus avant de telles hypothèses pour discerner le poids respectif des cinq logiques de mobilité que nous avons soulignées, et pour expliquer les réorientations des flux d’étudiants, l’élection de nouveaux pôles de formation ou encore la primauté qui serait éventuellement accordée et légitimée, au Mexique et par la communauté scientifique, à telle école de pensée plutôt qu’à telle autre, ou à telle école de formation au détriment des autres. Quelques conclusions se dégagent néanmoins des recherches exposées ici.

Conclusion

L’analyse des mobilités par le prisme des pôles de formation permet de révéler certaines dynamiques dans l’espace et dans le temps. Elle enseigne en premier lieu que les circuits de mobilité se transforment, enclenchant une modification de la hiérarchie entre les pôles de formation, la suprématie conjoncturelle de certains d’entre eux ou, à l’inverse, le déclin de certaines hégémonies. Cette analyse favorise en retour une approche des transformations du champ scientifique du pays d’origine (ici, le Mexique) sous l’impact des mobilités et, conjointement, des pôles de formation des étudiants. Les mobilités sont restituées ainsi dans leur double dimension de produit du champ de l’enseignement supérieur et de la recherche du pays d’origine et de facteur de transformation de ce champ, à la fois du point de vue de la place qu’y occupent les différentes disciplines et de celle des orientations disciplinaires successives. D’un point de vue méthodologique, l’analyse des flux vers les différents pôles de formation chaque décennie présente ainsi le mérite de mettre au jour certaines des dynamiques caractéristiques du rapport entre formation et inscription dans l’espace scientifique ainsi qu’entre trajectoires de formation et insertion dans le corps de l’élite scientifique.

Les mobilités mises en scène ici à travers les pôles de formation des étudiants dévoilent aussi la concurrence à laquelle sont soumis ou que se livrent les différents pays étrangers dans l’espace international de la formation. Cet espace de concurrence dessine une carte des savoirs dont les contours, redessinés dans les dernières décennies, sont désormais plus flous. Ne serait-ce pas que les pôles de formation perdent de leur spécificité, sous l’effet d’une diffusion élargie et d’une « standardisation » des savoirs à l’aune de l’internationalisation de leurs dispositifs d’enseignement ? L’émergence de pays comme l’Allemagne dans la formation en sciences « dures », de l’Espagne comme pôle monopolistique dans des disciplines comme les sciences juridiques, ou encore de pays d’Amérique Latine en sciences humaines et sociales pondère cette hypothèse et conduit à questionner les mobilités sous l’angle complémentaire de leur rapport avec la division internationale du travail scientifique (Vellard, Shinn et Waast, 2010) et du processus de légitimation, au Mexique et dans les pôles internationaux de formation, des savoirs, des institutions d’enseignement et des dispositifs de coopération universitaire et scientifique.

Parties annexes

Annexe

Tableau A1

Nombre de doctorats obtenus par les chercheurs SNI par discipline et part de leur obtention à l’étranger (décennies 1970 à 1990)

Ces valeurs absolues et relatives ne tiennent pas compte des éventuels départs du SNI de chercheurs chaque décennie.

Tableau A2

Part des bourses CONACYT (en pourcentage) pour les principaux pays étrangers de formation (plus de 5 % des bourses) de 1996 à 2010

Notes

-

[1]

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) parle notamment des « parts de marché dans le secteur international de l’éducation » (OCDE, 2011).

-

[2]

Dans les études de l’OCDE sur les étudiants en mobilité internationale, par exemple, les données générales concernant le Mexique ne sont pas disponibles (OCDE, 2011).

-

[3]

Cette notion sera ici appliquée uniquement aux pays formateurs. Pour être plus précis, il conviendrait de les appliquer aux institutions d’enseignement et de recherche. Faute de place ici nous nous en tiendrons aux pays eux-mêmes, hormis, très brièvement, en examinant un exemple de coopération franco-mexicaine dans le domaine de la formation en ingénierie.

-

[4]

Constituée sur la base des curriculum vitae des chercheurs, la base recense aussi leur production scientifique, les groupes scientifiques dont ils sont membres ou leaders, leurs projets de recherche, les distinctions reçues et enfin les mémoires et thèses (de licenciatura, maestria et doctorado) qu’ils ont dirigées et dirigent. Nous devons apporter ici une précaution essentielle : ces données font référence aux chercheurs en exercice seulement, et nous ne connaissons pas le nombre de chercheurs ayant quitté le système, que ce soit à leur décès, parce qu’ils en ont été évincés faute de satisfaire aux critères d’évaluation ou parce qu’ils se sont expatriés. Cette remarque s’applique à l’ensemble des données qui suivent.

-

[5]

Soit 30 % de ceux qui ont le statut d’enseignant-chercheur ou de chercheur « à temps complet », lesquels constitueraient également le tiers de l’ensemble des enseignants-chercheurs.

-

[6]

Selon Kim, Bankart et Isdell (2011), le taux de retour des Mexicains aurait été, dans les décennies 1980, 1990 et 2000, de respectivement 67,8 %, 73,5 % et 59,9 %.

-

[7]

Créée en 1959, elle deviendra l’Académie mexicaine des sciences (Academia Mexicana de Ciencias) en 1996.

-

[8]

À cette dénomination correspondent le master (maestria), la spécialisation (especialización) — non obligatoire — et le doctorat (doctorado).

-

[9]

Bien que le SNI ait été constitué en 1984, des chercheurs qui se sont formés dans les décennies précédentes candidatent alors pour l’intégrer.

-

[10]

La base SNI recense tous les chercheurs en exercice, quel qu’en soit l’âge et quelle que soit la date à laquelle ils ont obtenu leur doctorat (pour une partie d’entre eux, avant la création du SNI en 1984). Dans l’exploitation statistique qui suit, nous ne considérerons que la date d’obtention du diplôme pour parler de « génération », non l’âge biologique. Nous avons en effet pu montrer (Didou et Gérard, 2010 : 68 ; Gérard, 2013) que les chercheurs nés une même décennie pouvaient obtenir leur doctorat sur six décennies différentes (les chercheurs nés dans les années 1930 se sont par exemple diplômés au niveau doctorat des années 1950 aux années 2000).

-

[11]

Il faut rappeler ici cette réserve que le nombre de chercheurs mexicains formés à l’étranger et n’étant pas retournés au Mexique — n’étant donc pas comptabilisés dans la base SNI — est inconnu.

-

[12]

Des penseurs comme Jacques Soustelle, Paul Rivet, Marceau Pivert ou Alain Touraine ont joué un rôle essentiel à ce titre.

-

[13]

Pierre Bourdieu notamment, qui, à la différence des auteurs précédents, s’est très peu rendu en Amérique latine.

-

[14]

Selon l’UNESCO, 25 144 étudiants mexicains se formaient à l’étranger en 2010, dont 59,1 % aux États-Unis, 8,4 % en Espagne, 7 % en France, 5,2 % au Royaume-Uni, 5,2 % en Allemagne et 15,2 % dans les autres pays (ISU, 2010 : 177). Selon l’OCDE, la répartition entre pays était la suivante en 2009 : États-Unis, 47,6 % ; Espagne, 15,2 % ; Canada, 6,3 % ; France, 6 % ; Allemagne, 5,2 % ; Royaume-Uni, 4,3 % ; autres, 15,4 % (OCDE, 2009).

-

[15]

Par enquêtes qualitatives auprès d’enseignants chercheurs mexicains s’étant formés en France (Mexico, 2009-2010), nous avons pu noter qu’une partie d’entre eux cherche néanmoins, une fois arrivés dans le pays d’accueil, à s’inscrire dans des espaces de coopération, et notamment dans des institutions ayant des dispositions pour l’accueil des étudiants étrangers.

-

[16]

Cela concerne du moins la population des enseignants-chercheurs, autrement dit la sous-population d’anciens étudiants mobiles qui sont parvenus à valoriser professionnellement leurs capitaux acquis à l’étranger (formation, diplôme, réseaux, expérience). Pour affirmer une quelconque généralité de cette règle, des enquêtes complémentaires auprès des autres anciens étudiants mobiles, inscrits dans d’autres espaces sociaux, est nécessaire.

-

[17]

22,4 % des chercheurs mexicains du SNI ont changé de pays de formation entre le master et le doctorat si l’on exclut ceux qui ont fait leur master au Mexique, 9,9 % si on inclut ces derniers (7,5 % de ceux qui ont fait leur master aux États-Unis sont allés faire leur doctorat dans un autre pays, 4,1 % pour la France, 13,4 % pour le Royaume-Uni, 2,2 % pour l’Espagne, 18,8 % pour l’Allemagne et le Canada, 10,3 % pour l’ex-URSS).

-

[18]

Cette complexité aide en retour à comprendre que les différentes données chiffrées disponibles (internationales, comme celles de l’OCDE, ou nationales) paraissent parfois contradictoires. Parce qu’elles réfèrent à des sous-populations particulières (étudiants Erasmus, Erasmus mundus, boursiers, anciens étudiants aujourd’hui chercheurs, etc.), à des dispositifs nationaux ou internationaux ou encore à des accords entre institutions, ces données n’enregistrent en effet qu’une partie des flux, ne prennent en compte et n’expriment qu’une partie des logiques et dynamiques de mobilité précédemment exposées. Les données OCDE sur les étudiants étrangers ne concernent par exemple que les inscrits dans des institutions publiques.

-

[19]

Rappelons ici une réserve importante : faute de connaître précisément le nombre de doctorants formés aux Etats-Unis qui sont rentrés ensuite au Mexique et ont intégré le Système SNI, ces données sont relatives et ne concernent que la population particulière des chercheurs membres du SNI en exercice. La même règle s’applique pour tous les pays de formation. La comparaison des données pour les différents pays s’appuie sur l’hypothèse que les retours au Mexique après formation sont similaires d’une population de docteurs formés dans tel pays à telle autre dans tel autre pays. Par hypothèse également, la probabilité de faire partie du SNI serait similaire quels que soient la formation et le diplôme acquis.

-

[20]

Nous retenons ici ces trois disciplines faute de pouvoir les explorer toutes et parce que celles-ci sont représentatives de trois schémas de la division internationale de l’espace de formation, que nous analysons par la suite.

-

[21]

Comme nous l’avons signalé en introduction, nous appliquerons la notion de « pôles d’attraction » uniquement aux pays formateurs, faute de pouvoir s’intéresser ici à celles de leurs institutions d’enseignement et de recherche susceptibles d’être qualifiées comme telles.

Bibliographie

- Agulhon, C. et S. Didou. 2007. Les universités. Quelles réformes pour quelle modernité ? Le cas du Mexique. Paris, Publisud.

- Anuies. 1999. Líneas estratégicas para fortalecer la cooperación, la movilidad estudiantil y el intercambio académico de las instituciones de educación superior afiliadas a la ANUIES. Mexico, ANUIES.

- Balac, R. 2008. « Les étudiants marocains expatriés en France, 1970-2005 : une migration en mutation rapide », dans E. Gérard (dir.), Mobilités étudiantes Sud-Nord. Trajectoires scolaires de Marocains en France et insertion professionnelle au Maroc, Paris, Publisud : 19-46.

- Balán, J. 2009. « Los mercados académicos en el Norte y la migración internacional altamente calificada : el contexto actual de la circulación de cerebros de América Latina », dans S. Didou et E. Gérard (dir), Fuga de cerebros, movilidad académica y redes cientificas, Mexico, ISEALC/CINVESTAV/IRD : 75-88.

- Barahona, A., S. Pinar et F. J. Ayala. 2005. « Introduction and Institutionalization of Genetics in Mexico », Journal of the History of Biology, 38 : 273-299.

- Cantwell, B., S. G. Luca et J. J. Lee. 2009. « Exploring the orientations of international students in Mexico : differences by region of origin », Higher Education, 57, 3 : 335-354.

- Charles, C., J. Schriewer et P. Wagner. 2006. Redes intelectuales trasnacionales.Formas de conocimiento académico y búsqueda de identidades culturales. Barcelone, Pomares.

- Conacyt. 2008. Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2008-2012. Mexico, Diario Oficial de la Federación.

- Coulon, A. et A. Paivandi. 2003. « Les étudiants étrangers en France : l’état des savoirs », dans Rapport pour l’Observatoire de la vie étudiante [OVE], Paris, Université de Paris 8.

- Dezalay, Y. et B. Garth. 2002. La mondialisation des guerres de palais. La restructuration du pouvoir d’Etat en Amérique latine, entre notables du droit et « Chicago boys ». Paris, Seuil.

- Didou, S. 2004. « ¿Fuga de Cerebros o Diasporas ? Inmigración y emigración de personal altamente calificado en México », Revista de la educación superior, XXXII, 4, 132.

- Didou-Aupetit, S. et E. Gérard. 2010. El SNI, veinticinco años después : la comunidad científica entre distinción e internacionalización. Mexico, ANUIES.

- Félix, M. C. 2003. « Los flujos migratorios de estudiantes mexicanos de posgrado hasta el extranjero », Revista de la educación superior, 32, 125.

- Gaillard, A.-M. et J. Gaillard. 1999. Les enjeux des migrations scientifiques internationales. De la quête des savoirs à la circulation des compétences. Paris, L’Harmattan.

- Gérard, E. 2013. « Dynamiques de formation internationale et production d’élites académiques au Mexique », Revue d’anthropologie des connaissances, 7, 1 : 317-344.

- Gérard, E. et E. Maldonado. 2009. « « Polos de saber » y « cadenas de saber ». Un análisis del impacto del proceso de movilidad académica entre México y el extranjero », Revista de la educación superior, XXXVIII, 4, 152 : 49-62.

- Grediaga Kuri, R. et E. Maldonado. 2012. « Une première approche de la reconstruction des principaux pôles internationaux de formation des scientifiques mexicains à partir de 1960 », Cahiers de la recherche sur l’éducation et les savoirs, 11 : 73-106.

- Institut de statistique de l’UNESCO (ISU). 2010. Recueil de données mondiales sur l’éducation 2010. Montréal, ISU.

- Kim, D., C. A. S. Bankart et L. Isdell. 2011. « International doctorates : trends analysis on their decision to stay in US », Higher Education, 62, 2 : 141-161.

- Mazzella, S. (dir.). 2009. La mondialisation étudiante. Le Maghreb entre Nord et Sud. Paris, Karthala/IRMC.

- Mazzella, S. 2012. Le migrant immigré. Éléments d’analyse pour une sociologie de l’immigration et des migrations dans l’espace méditerranéen. Mémoire présenté pour l’Habilitation à Diriger des recherches en sociologie, Université de Paris 1, France.

- Meyer, J.-B. et M. Brown. 1999. Scientific Diasporas : A New Approach to the Brain Drain. Paris, UNESCO, Discussion Paper no 41

- Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). 1996. L’économie fondée sur le savoir. Paris, Éditions OCDE.

- Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). 2011. Regards sur l’éducation 2011 : Les indicateurs de l’OCDE. Paris, Éditions OCDE.

- Remedi, E. 2009. « Fuga de cerebros y movilidad profesional : ¿vectores de cambio en la educación superior ? », dans S. Didou et E. Gérard (dir.), Fuga de cerebros, movilidad académica y redes cientificas, Mexico, ISEALC/CINVESTAV/IRD : 89-100.

- SEP-CONACYT. 2000. 1971-2000, Treinta años del Programa de Becas-Crédito : Evolución, Resultados e Impacto. Mexico, SEP-CONACYT.

- Vellard, D., T. Shinn et R. Waast (dir). 2010. Cahiers de la recherche sur l’éducation et les savoirs, no 9. Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme.

- Wagner, A.-C. 1998. Les nouvelles élites de la mondialisation. Une immigration dorée en France. Paris, Presses universitaires de France.

Liste des figures

Graphique 1

Nombre de doctorats obtenus par année depuis 1950 et poids des pôles de formation étrangers

Graphique 2

Proportion de thèses obtenues à l’étranger par les chercheurs SNI, par discipline (décennies 1970 à 2000)

Note : ne sont pas prises en compte les disciplines suivantes : Ética (éthique) Lógica (logique), Prospectiva (prospective), en raison de leurs effectifs trop faibles (respectivement 0, 2, 0 doctorats obtenus dans la décennie 1970 ; 0, 4, 12 dans la décennie 1980 ; 2, 6, 8 dans la décennie 1990 et 4, 5 et 14 dans la décennie 2000).

Graphique 3

Proportion des doctorats obtenus dans les principaux pôles de formation (1970 à 2010)

Graphique 4

Proportion des doctorats obtenus dans les principaux pôles étrangers par rapport à l’ensemble des pôles étrangers de formation (1970 à 2010)

Graphique 5

Part de la formation doctorale en ingénierie (a), sciences juridiques (b) et sciences physiques (c) dans les principaux pôles étrangers de formation (décennies 1980 à 2000)

a. Ingénierie

b. Sciences juridiques[*]

c. Sciences physiques

N = 119 (décennie 1980), 312 (décennie 1990), 417 (décennie 2000)

N = 25 (décennie 1990), 81 (décennie 2000).

N = 70 (décennie 1980), 81 (décennie 1990), 69 (décennie 2000)

Seuls 9 chercheurs SNI non formés au Mexique sont comptabilisés pour la décennie 1980 en sciences juridiques. Nous ne pouvons donc pas prendre cette décennie en compte ici.

Graphique 6

Attraction et spécialisation des principaux pôles internationaux de formation des chercheurs membres du SNI en sciences humaines et sociales (SHS) et en sciences « dures » (SD)

Liste des tableaux

Tableau A1

Nombre de doctorats obtenus par les chercheurs SNI par discipline et part de leur obtention à l’étranger (décennies 1970 à 1990)

Tableau A2

Part des bourses CONACYT (en pourcentage) pour les principaux pays étrangers de formation (plus de 5 % des bourses) de 1996 à 2010