Résumés

Résumé

L’auteur étudie l’évolution de la relation empirique entre le travail rémunéré et la fécondité chez les Canadiennes nées entre 1926 et 1961 et observées entre 15 et 40 ans à partir de l’histoire des naissances et de la trajectoire d’emploi des femmes interrogées dans le cadre de l’Enquête rétrospective sur la famille de 2001. L’analyse est menée en estimant l’effet de la position dans l’espace d’états multidimensionnel qui combine les positions dans les espaces d’états de l’emploi, des études, de la vie en union et du rang des naissances sur le risque de la naissance suivante. Les résultats montrent qu’au fil des générations, la relation entre le travail rémunéré et la fécondité s’est modifiée : dans les générations les plus récentes, la première naissance survient principalement au cours d’interruptions de la vie de travail. Par ailleurs, le risque de la quatrième naissance et des naissances de rang supérieur décroît tout au long de la période, peu importe la position dans l’espace d’états du travail, ce qui rend difficile de soutenir que le travail rémunéré des femmes explique la baisse de leur fécondité.

Abstract

The evolution of the empirical relation between women’s labour and their fertility is studied using births and employment histories of women born between 1926 and 1961, and observed from age 15 to 40. Data come from the 2001 Family History Survey. The hazard of a given birth is modeled as a function of the woman’s position in a multidimensional state space defined as the combination of the state space of work, study, union and rank of last birth. Results show that from the older to the younger cohorts, the empirical relation between paid work and fertility did change : within the more recent cohorts, the hazard of giving birth to the first child is higher during breaks of the work history. Furthermore the hazards of the fourth birth and of births of higher rank decrease in a similar fashion for all positions in the work state space, thus weakening the argument that the decrease in fertility is caused by women’s paid work.

Corps de l’article

Introduction

Le lien entre le travail rémunéré des femmes et leur fécondité est couramment évoqué dans les discussions, savantes ou profanes, sur la baisse de la fécondité au cours de la seconde moitié du 20e siècle. On admet généralement que l’augmentation du taux d’emploi des femmes et la baisse de la fécondité ont plus ou moins coïncidé, à tout le moins sur le long terme et de manière générale, bien que la relation ne soit pas nécessairement avérée dans tous les cas ni de même force dans tous les cas où elle existe. Kempeneers (1992 : 54) notait déjà que le débat théorique sur la nature de la relation entre le travail rémunéré des femmes et la fécondité était dans une impasse. La question n’est pas facile tout d’abord parce que s’y mêlent la concurrence pour le temps disponible des femmes et les effets de revenu, les différences de ressources et le fait que la hausse du taux d’emploi des femmes et la baisse de la fécondité se sont produits en même temps que bien d’autres changements économiques et sociaux. Elle se complique du fait que la relation entre le fait de travailler et celui d’avoir des enfants a probablement elle-même changé au cours de la même période.

C’est sur cet aspect du problème que nous nous concentrons dans cet article. Nous montrons tout d’abord que la théorie économique, qui est abondamment utilisée dans l’étude des liens entre le travail et la fécondité, relie ceux-ci par un mécanisme, celui du choix sous contrainte, qui ne permet pas de concevoir une relation directe entre eux et ne permet donc pas de modéliser l’évolution de leur relation au fil du temps. Nous commentons ensuite les conclusions de quelques études empiriques sur la relation entre le travail des femmes et la fécondité dans différents pays, notamment européens. Nous décrivons ensuite l’évolution, au sein de cohortes successives de femmes canadiennes, du rythme de l’accès au premier emploi, de la formation de la première union et de la naissance du premier enfant à partir des données de l’Enquête rétrospective sur la famille de 2001. À partir de ces éléments, nous proposons un modèle qui permet de capter, à partir de l’histoire des naissances et de la trajectoire d’emploi, l’évolution empirique de la relation entre le travail et la fécondité au fil des cohortes dans le sous-échantillon des femmes canadiennes nées entre 1926 et 1961.

La relation entre le travail des femmes et la fécondité

L’indécision de la théorie économique

Malgré ses limites, l’approche économique de la famille développée par Becker (1993) fournit un point de départ commode pour poser le problème de la relation entre le travail des femmes et la fécondité. Elle a en effet le grand avantage d’être purement théorique et de permettre ainsi d’examiner la question en ne s’encombrant que d’un très petit nombre de faits. Selon cette approche, la famille est un acteur économique qui ne possède qu’une seule fonction d’utilité. Dans la mesure où le capital humain de l’époux est plus élevé que celui de l’épouse, l’utilité de la famille est plus élevée si l’époux consacre tout son temps à utiliser son capital humain sur le marché pour obtenir un revenu et que l’épouse consacre tout son temps aux tâches domestiques non rémunérées qui permettent d’éviter l’achat de certains biens et services sur le marché. L’enfant est un bien que la famille produit parce qu’il contribue à son utilité. La production de l’enfant a un coût, celui de tous les biens et services qu’il faut acheter pour le produire, mais également le coût d’opportunité, c’est-à-dire le revenu que ses parents ne touchent pas pour le temps qu’ils consacrent à le produire plutôt qu’à gagner un revenu sur le marché. Si le capital humain de l’épouse est suffisamment élevé pour que son revenu soit plus élevé que le coût sur le marché des biens et services qu’elle produirait en se consacrant entièrement aux tâches domestiques, les avantages de la spécialisation diminuent. Que les femmes aient un capital humain élevé n’entraîne pas nécessairement qu’elles aient moins d’enfants, dans la mesure où leur revenu leur permet d’acheter les biens et services nécessaires à la production des enfants qu’elles ne produisent pas elles-mêmes parce qu’elles utilisent leur temps sur le marché. Le cas de figure qui réduit la production d’enfants est celui où le revenu de l’épouse ne permet pas d’acheter les services qu’elle ne produit pas elle-même. Dans un tel cas, le coût direct de l’enfant est élevé et son coût d’opportunité l’est vraisemblablement également.

Les tâches domestiques comprennent l’approvisionnement, la préparation des repas, l’entretien ménager et bien sûr tout ce qui concerne le soin et l’éducation des enfants. La manière dont on s’acquitte de plusieurs de ces tâches s’est profondément transformée au cours du 20e siècle. La maîtrise du froid et la diffusion de l’automobile ont permis de remplacer l’approvisionnement quotidien, dans les commerces de proximité et par des fournisseurs assurant la distribution à domicile, par l’approvisionnement hebdomadaire dans des commerces de grande surface. La conservation des aliments, la préparation des repas et l’entretien ménager ont été bouleversés par l’apparition et la rapide baisse du coût des appareils domestiques qui, en réduisant le temps nécessaire à ces tâches, ont libéré une partie du temps des femmes et augmenté le coût d’opportunité du travail domestique (Greenwood et Guner, 2004). La scolarisation obligatoire des enfants, d’abord à l’école primaire puis à la maternelle et au secondaire, a également contribué à libérer le temps des mères, notamment dans les pays comme le Canada, où l’école occupe toute la journée des enfants. Autrement dit, tout au long du 20e siècle et bien sûr aujourd’hui encore, le changement technologique et les nouvelles politiques, comme la scolarisation obligatoire et l’école publique payée par la collectivité jusqu’à la 13e ou la 14e année d’études, ont eu pour effet de réduire la quantité de temps qu’une famille doit consacrer aux tâches domestiques. Ils ont eu également pour effet de diminuer la nécessité de la présence de la mère au foyer et d’augmenter le capital humain des femmes avec comme conséquence de changer les termes dans lesquels se pose, pour les femmes, le choix de travailler ou non à l’extérieur du foyer. Dans les conditions actuelles, du strict point de vue économique et donc sans tenir compte de tous les facteurs non économiques qui ont transformé les rôles des hommes et des femmes depuis un siècle, il est clair que, pour la plupart des familles, la spécialisation des tâches n’est pas nécessairement le choix qui conduit à l’utilité la plus élevée et que, au contraire, le revenu de l’épouse qui travaille augmente cette utilité plus que ne le ferait son travail domestique.

Cela est vrai pour la plupart des familles, mais pas nécessairement pour toutes. Les services, la préparation des repas et surtout la garde des enfants sont en grande partie les produits du travail féminin. Pour une femme, choisir ou non de travailler et de faire garder ses enfants dépend donc du rapport entre le revenu qu’elle peut obtenir pour son travail et le salaire des femmes qui offrent ce service. Si ce rapport est élevé, la femme peut travailler sur le marché et faire garder ses enfants tout en retirant un revenu net appréciable ; si le rapport est faible, la femme doit choisir entre travailler ou avoir des enfants, ou encore travailler et utiliser un service de garde qui n’entraîne pas de dépense directe, par exemple une grand-mère complaisante, ou une dépense modeste, par exemple un service de faible qualité.

En conséquence, le simple fait que le capital humain et la capacité de percevoir un revenu sur le marché ne sont pas distribués de manière égale fait en sorte que le rapport entre travail féminin et fécondité est lié aux rapports sociaux. Le problème ne se pose pas de la même manière pour le riche et le pauvre. L’intervention de l’État peut changer la donne : si la garde, comme l’école, est publique et payée par la collectivité à même les impôts, le choix du pauvre et celui du riche se posent dans des termes semblables.

Rien de ce qui précède ne permet de conclure que le travail des femmes en lui-même réduit la fécondité. Plus exactement, la théorie économique pose le problème de telle manière que le mécanisme qui relie le choix du travail et celui d’avoir des enfants ne change jamais et que les changements dans les choix résultent de changements dans le capital humain, dans les coûts ou dans les préférences. On peut néanmoins tenter de pousser le raisonnement plus loin et examiner, justement, le rôle du coût de l’enfant et celui des préférences.

On considère généralement que le coût des enfants a augmenté au cours des dernières décennies en partie parce que le capital humain des femmes a augmenté et qu’en conséquence, le coût d’opportunité de leur travail domestique a augmenté, et en partie parce que les dépenses qu’entraînent les enfants ont augmenté, notamment parce qu’ils étudient plus longtemps et sont donc plus longtemps à la charge de leurs parents. Si la fécondité baisse parce que le coût élevé des enfants en réduit la demande, il semble bien que la cause de cette baisse soit la scolarisation, celle des femmes et celle des enfants qu’elles ont, plutôt que le travail des femmes.

Il est tout à fait possible que les femmes aient moins d’enfants tout simplement parce qu’un grand nombre d’entre elles préfèrent travailler plutôt que de rester au foyer, préfèrent consacrer leur temps à leur carrière, à leurs amours ou à leurs loisirs, ou encore préfèrent utiliser leur revenu à d’autres choses qu’au soin et à l’éducation d’un enfant. La théorie économique permet de raisonner sur le problème du choix sous contrainte, mais pas sur la genèse des préférences. Si la fécondité baisse parce que les femmes préfèrent faire autre chose de leur vie, la faible fécondité vient soit de ce que les préférences des femmes ont changé, soit de ce que les mentalités et les lois ont changé et permettent maintenant aux femmes de choisir ce qu’elles ont toujours préféré mais que les mentalités et les lois leur interdisaient autrefois de choisir. Le travail, comme les loisirs ou la vie amoureuse, pourrait être choisi à la place de l’enfant, mais il ne serait pas la cause de ce choix. Dans un tel contexte, la structure des contraintes, qui dépend en grande partie des politiques, jouerait un rôle important, notamment en faisant varier la portion du coût de la reproduction sociale, et plus particulièrement du coût des enfants, qui est payée par les parents et par la collectivité (Folbre, 1994). Dans une structure de contraintes où la part payée par les parents, et plus spécialement par les mères, est élevée, on aura peu d’enfants alors qu’on en aura plus dans une structure de contraintes où la part payée par les parents, et plus spécialement par les mères, est faible.

En résumé, la théorie économique, qui pourtant domine ce champ d’études, propose un mécanisme qui relie le choix du travail rémunéré et le choix d’avoir des enfants et qui permet d’interpréter l’évolution parallèle du taux d’emploi des femmes et de la fécondité. Toutefois, elle ne permet pas, à proprement parler, de modéliser l’évolution au fil des cohortes de la relation entre le travail rémunéré et la fécondité telle qu’on peut la constater empiriquement.

Les conclusions divergentes des études empiriques

Selon la méthode qu’elles adoptent, les études empiriques sur la relation entre le travail des femmes et la fécondité aboutissent à des conclusions opposées.

Les études longitudinales réalisées à partir de données agrégées à l’intérieur de pays où l’on a constaté une baisse importante de la fécondité au cours du 20e siècle montrent généralement que cette baisse coïncide avec l’augmentation du niveau de scolarité atteint par les femmes et avec l’augmentation de leur taux d’activité. Les études comparatives entre pays mènent à des conclusions différentes (Esping-Andersen, 1998 ; 1999 ; 2002). En effet, lorsque l’on compare plusieurs pays au même moment, le taux d’activité des femmes ne paraît pas lié de manière systématique à la fécondité. Dans les pays scandinaves, le taux d’activité des femmes est élevé et, en moyenne, elles ont près de deux enfants alors qu’en Allemagne, en Autriche et dans les pays du sud de l’Europe, le taux d’activité des femmes est faible et, en moyenne, elles ont à peine plus d’un enfant. En Suède, on a très tôt adopté pour politique d’offrir aux femmes des emplois de service relativement stables et bien rémunérés dans le secteur public, d’offrir aux femmes qui travaillent des services de garde à faible coût et, plus généralement, on s’est également préoccupé très tôt de la conciliation du travail et de la famille. En Allemagne, en Autriche et dans les pays du sud de l’Europe, l’importante influence de la doctrine sociale du christianisme a amené les États à adopter un ensemble de mesures de tous ordres dont l’objectif original était vraisemblablement de protéger les familles paysannes et ouvrières contre les transformations induites par l’économie de marché (cf. Polanyi, 1944/2001 : 242), mais dont la conséquence la plus manifeste, de nos jours, est de soutenir la famille traditionnelle à père pourvoyeur et mère au foyer. Dans ces pays, l’État finance peu ou pas les services de garde ou de soins aux personnes âgées, dont on considère qu’ils doivent être assurés par les proches ; en conséquence, les femmes sont peu nombreuses à travailler. La loi interdit aux entreprises de mettre à pied leurs employés simplement pour manque de travail parce que ceci priverait de revenu tous les membres de leurs familles. Dans certains pays, comme l’Allemagne, on a longtemps interdit aux commerces d’ouvrir en soirée et les fins de semaine pour favoriser la vie de famille, mais aussi pour éloigner les mères du marché du travail. L’impôt familial, c’est-à-dire l’impôt calculé sur le revenu total des deux conjoints, a pour conséquence d’imposer le revenu de l’épouse à un taux marginal élevé qui réduit notablement sa contribution au revenu net du ménage et décourage le travail des femmes. Il semble bien que ce type de politique ait réussi à atteindre ses objectifs dans un contexte où le mariage était la seule manière respectable de vivre sa vie sexuelle, où son indissolubilité – complète ou à peu près complète – assurait les femmes qu’elles n’auraient jamais à gagner leur vie et où la fécondité n’était pas contrôlée. Dans le contexte qui prévaut aujourd’hui, ce type de politique semble devenu un chemin sûr vers la très faible fécondité. Interprétées dans la perspective de Folbre (1994), les études comparatives semblent montrer que la structure de contrainte allemande décourage la fécondité en imposant une part importante du coût de l’enfant aux femmes alors que la structure de contrainte suédoise, où une part plus importante de ce coût est payée par la collectivité, la décourage moins.

En résumé, alors que la théorie économique ne semble pas permettre de concevoir une relation directe entre le travail rémunéré des femmes et leur fécondité, les études empiriques comparatives donnent à croire que le fait que les femmes travaillent et celui qu’elles aient des enfants sont deux conséquences indépendantes de structures de contrainte mises en place par des politiques. En clair, le travail rémunéré des femmes et leur fécondité ne seraient corrélés que parce qu’ils procèdent d’une même cause.

Position du problème au Canada

Pour examiner comment le problème de la relation entre le travail des femmes et la fécondité se pose au Canada, nous procéderons à l’inverse de ce que nous avons fait dans la section précédente : nous examinerons quelques tableaux et figures avant de raisonner et poser des hypothèses. Dans cette section comme dans le reste de l’article, nous utilisons, sauf mention contraire, les données de l’Enquête rétrospective sur la famille de 2001, qui, en pratique, nous permettent d’examiner la biographie des femmes canadiennes nées en 1926 ou après (voir infra, « Données et méthodes »).

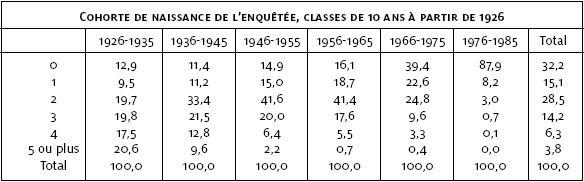

On constate sans surprise que la descendance finale de ces femmes a diminué d’une cohorte à l’autre (tableau 1). La manière la plus frappante et la plus claire de résumer ce tableau est de souligner que près de 60 % des femmes nées entre 1926 et 1935 ont eu au moins trois enfants alors qu’un peu moins de 30 % des femmes nées entre 1946 et 1955 en ont eu autant. Les femmes qui appartiennent aux cohortes plus récentes n’avaient pas toutes atteint 40 ans au moment de l’enquête ; on peut difficilement se prononcer sur leur descendance finale, mais la tendance ne donne pas à penser qu’elle sera élevée.

On constate également l’augmentation marquée du niveau de scolarité (tableau 2) et de l’intégration au marché du travail (figure 1). Les deux tiers des femmes nées entre 1926 et 1935 n’ont pas dépassé le secondaire alors que les trois quarts des femmes nées entre 1966 et 1975 ont au moins entrepris une forme ou une autre d’études postsecondaires. À 35 ans, le quart des femmes nées entre 1926 et 1935 n’avait jamais travaillé alors que cette proportion tombe à moins de 5 % chez les femmes nées entre 1966 et 1975.

Tableau 1

Nombre d'enfants biologiques au cours de la vie

L’examen de la fonction de risque de l’accès au premier emploi après la fin des études fait ressortir l’imbrication de la prolongation des études et de l’augmentation de l’intégration au marché du travail[1] : au fil des cohortes, la courbe devient plus étroite, son sommet s’élève et se déplace vers la droite. D’une cohorte à l’autre, les femmes étudient plus longtemps et le rythme de leur intégration au marché du travail s’élève ; le fait que, d’une cohorte à l’autre, ce rythme atteigne son maximum plus tard est vraisemblablement un artefact[2].

Tableau 2

Le plus haut niveau d’études atteint

Figure 1

Accès au premier emploi après la fin des études

Les données de l’Enquête rétrospective sur la famille ne permettent de voir que la partie la plus récente de la transformation du rapport des femmes au monde du travail. L’analyse par cohortes des données des recensements canadiens permet à Laplante et Godin (2003 : 203) de montrer que du début à la fin du 20e siècle, la trajectoire type de la participation des femmes au marché du travail s’est transformée deux fois. La trajectoire type ancienne, celle où la femme ne travaillait normalement pas hors du foyer, a tout d’abord été remplacée par une trajectoire où elle travaille avant le mariage et la naissance des enfants, se retire de la population active pendant qu’elle les élève, et retourne dans la population active par la suite. Il s’agit là de la trajectoire discontinue des femmes âgées de 15 à 30 ans entre 1950 et 1984 décrite par Kempeneers (1992). Cette trajectoire a ensuite été remplacée par une autre, dans laquelle le taux de la participation des femmes à la population active augmente en raison directe de l’âge. Dans les cohortes les plus jeunes dont la vie active n’est pas encore complètement observée, ce taux est très voisin de celui des hommes et on ne trouve plus trace d’un retrait aux âges généralement associés à la fécondité.

La variation de l’âge à la première union – mariage ou union libre – n’est pas linéaire. Les femmes nées entre 1936 et 1945 se mettent en union plus rapidement que les femmes nées avant elles ou après elles. La tendance lourde, c’est-à-dire l’augmentation de l’âge à la formation de la première union, se distingue déjà chez les femmes nées entre 1956 et 1965 et se remarque encore plus chez les femmes des deux cohortes suivantes : la proportion des femmes de ces trois cohortes qui n’ont pas encore formé leur première union à 25 ans passe de 27 % à 37 % puis à 44 %. Vu que nous traitons indifféremment le mariage et l’union libre, l’augmentation de l’âge à la formation de la première union qui se constate ici n’est pas due au remplacement progressif du mariage par l’union libre comme modalité de formation de la première union.

Figure 2

La première union

L’examen de la fonction de risque de la formation de la première union (figure 2) montre qu’au fil des cohortes, cette fonction s’étale et se décale vers la droite alors que son sommet s’abaisse. Cette transformation est en fait l’inverse de celle qui affecte la fonction du risque d’accès au premier emploi.

Les transformations de la fonction de risque de la première naissance sont semblables à celles qui affectent la fonction de risque de la formation de la première union, mais sont plus marquées (figure 3). Les femmes nées entre 1936 et 1945 sont celles qui ont le plus rapidement leur premier enfant. La tendance lourde, c’est-à-dire l’augmentation de l’âge à la première naissance, se remarque dès la cohorte suivante : au fil des cohortes, la proportion des femmes qui n’ont pas eu d’enfant à 25 ans passe ainsi de 39 % à 54 %, à 60 %, à 67 %, puis à 75 %. La proportion des femmes qui n’ont jamais eu d’enfant à 45 ans atteint 15 % chez les femmes nées entre 1946 et 1955 ainsi que chez les femmes nées entre 1956 et 1965 ; cette proportion est plus élevée que chez les femmes des deux cohortes précédentes. On ne peut pas savoir si elle se maintiendra chez les femmes nées après 1965.

Figure 3

La première naissance

Hypothèses

On sait que la descendance finale a décru au Canada depuis le début du 20e siècle. On sait que cette décroissance est associée à l’augmentation du niveau de scolarité des femmes et à l’augmentation de leur participation au marché du travail. On ne sait pas si cette association reflète une relation de cause à effet, une structure de relation dans laquelle le travail des femmes serait une variable intermédiaire dans un processus dont la cause réelle serait le changement des mentalités ou des préférences, ou bien simplement une corrélation fallacieuse. On peut imaginer que cette relation de cause à effet, si elle existe, a pu changer au fil des années. On peut également imaginer que l’effet du travail sur la fécondité varie selon le nombre des enfants que l’on a déjà eu.

Le choix du travail se fait contre le choix de l’enfant dans la mesure où il y a concurrence stricte pour le temps de la femme. Nous avons vu qu’il est peu vraisemblable que le lien entre le travail et la fécondité soit une relation de cause à effet, parce que dans la mesure où le soin et l’éducation des enfants peuvent être confiés à un tiers, on ne choisit pas nécessairement l’un contre l’autre. L’intensité du lien entre les deux choix dépend du revenu de la femme et du coût direct de ces services. Plus le rapport entre le revenu de la femme et le coût des services est élevé, plus il est facile d’avoir un enfant et de travailler. Le choix est en principe facile pour tous si les services sont payés par la collectivité.

Nous ne connaissons pas le revenu des individus et des couples au moment de la naissance de leurs enfants ; nous ignorons également dans quelle mesure ils ont les moyens d’utiliser des services de garde et dans quelle mesure ils prévoient les utiliser au moment où ils choisissent d’avoir un enfant. Nous ne pouvons donc pas étudier la relation entre le revenu et les naissances. Nous pouvons cependant estimer l’effet moyen du travail sur le risque de donner naissance à un enfant ainsi que l’évolution de ce risque au fil du temps. Ceci permet de répondre à deux questions : au même moment, les femmes qui travaillent ont-elles en moyenne autant ou moins d’enfants que les femmes qui ne travaillent pas ? Cette différence, si elle existe, est-elle constante ou bien a-t-elle changé au cours des dernières décennies ?

Nous avons vu que les comparaisons internationales montrent que le travail des femmes ne diminue pas nécessairement la fécondité. L’effet de revenu permet apparemment aux femmes qui travaillent dans une société où les politiques favorisent les familles dont les deux parents travaillent d’avoir plus d’enfants que les femmes qui vivent dans une société où les politiques supportent la famille à père pourvoyeur.

À l’intérieur d’un pays, il est en principe possible que l’on passe d’une situation où le travail des femmes contribue à réduire la fécondité à une situation où il n’a plus cet effet ou même à une situation où il aurait l’effet contraire, le travail des femmes en venant à favoriser la fécondité.

Les politiques canadiennes ont évidemment changé au cours des dernières décennies et en particulier depuis le début de la deuxième moitié du 20e siècle. Il est cependant assez clair qu’elles ont toujours été hybrides. Le Canada n’a pas eu, au cours de cette période, une politique qui décourageait le travail des femmes, mais il n’a jamais eu une politique qui l’encourageait vraiment. En d’autres termes, le gouvernement fédéral et les gouvernements des provinces n’ont pas cru, au cours de cette période, qu’ils avaient pour mission de favoriser ou décourager la famille traditionnelle à père pourvoyeur ou la famille contemporaine à deux revenus. Ils n’ont pas cru non plus, sauf exception, qu’ils avaient pour mission de favoriser la fécondité. Il n’est donc pas étonnant que les politiques canadiennes ne semblent pas avoir eu d’objectif clair en cette matière.

S’il y a renversement de la relation entre le travail des femmes et la fécondité, il ne s’agit vraisemblablement pas d’une conséquence des politiques, puisque celles-ci n’ont jamais eu pour but d’avoir cet effet et qu’on ne voit pas bien, a priori, quelle politique pensée avec un autre objectif aurait pu avoir une telle conséquence. Même les services de garde à prix réduit, introduits par le gouvernement du Québec au début des années 2000, n’ont pas pour but de favoriser la fécondité, mais plutôt de favoriser la participation des femmes au marché du travail dans un contexte où l’on redoute une pénurie de main-d’oeuvre et où l’on souhaite augmenter le nombre des personnes qui contribuent aux dépenses collectives par le biais de leurs impôts.

Données et méthode

Nous nous intéressons à la fécondité entendue comme événement démographique et non comme agrégat, et notre approche est biographique et statistique plutôt que démométrique. La plupart des études sur la fécondité réalisées à partir de données biographiques analysent séparément les différentes naissances en se concentrant sur l’âge à la première naissance et sur l’intervalle qui sépare les naissances suivantes. Pour étudier l’effet général du travail sur la fécondité, et notamment sa variation selon le rang des naissances, il est vraisemblablement préférable de considérer simultanément l’ensemble de la biographie des naissances en posant que chaque naissance, comme la première, est un événement qui survient au fil de la vie. En pratique, ceci revient à traiter la naissance d’un enfant comme un événement renouvelable. Les modèles statistiques qui permettent l’étude des événements renouvelables sont similaires à ceux qui permettent d’étudier les événements non renouvelables, même si certains de leurs résultats, notamment leur fonction de survie, sont difficilement interprétables. Leur fonction de risque s’interprète cependant sans difficulté et ils permettent d’estimer l’effet de l’année de naissance sur la fonction de risque comme on le fait dans un modèle à événement non renouvelable.

Étudier la variation de ce risque selon la cohorte de naissance revient d’une certaine manière à postuler que le processus qui conduit à avoir des enfants dépend de caractéristiques propres et communes aux personnes nées la même année. A priori, il paraît plus raisonnable de supposer que ce processus dépend plutôt des circonstances qui prévalent au moment de prendre la décision d’avoir ou non chacun de ces enfants : ces circonstances affectent alors toutes les personnes susceptibles d’avoir un enfant à ce moment, peu importe l’année de leur propre naissance. Malheureusement, estimer la variation des effets au fil du temps historique plutôt qu’au fil des cohortes exige que l’on observe plusieurs cohortes au cours de chacune des années de la période étudiée, ce que les données que nous utilisons ne permettent de faire que pour un très petit nombre d’années. Dans nos analyses, nous nous limitons donc à estimer la variation, au fil des cohortes, de l’effet du travail des femmes sur le risque de donner naissance à un enfant.

Il ne paraît pas réaliste d’arriver à estimer l’effet du travail et sa variation, au fil des cohortes, en ne tenant pas compte d’un certain nombre d’éléments de la biographie des femmes qui conditionnent fort probablement la relation entre le travail et le fait de donner naissance à un enfant. À cet égard, les deux éléments les plus importants sont vraisemblablement le fait d’être ou non aux études et celui d’être ou non en union. À ceci s’ajoute évidemment le fait d’avoir déjà eu ou non des enfants et le nombre des enfants que l’on a déjà eu, le cas échéant. Chacun de ces éléments correspond en fait à un espace d’états entre lesquels la femme se déplace au fil de sa vie, la suite des positions occupées par une femme dans chacun de ces espaces constituant une des « sous-biographies » – histoire des naissances ou des unions, trajectoire des études ou d’emploi, l’usage est capricieux – qui forment sa biographie proprement dite.

A priori, on peut penser que l’espace d’états du travail ne devrait comprendre que deux modalités : travailler et ne pas travailler. En réalité, ne jamais avoir travaillé est aussi différent de ne pas travailler après avoir déjà travaillé que de travailler, et cette différence est encore plus importante dans la biographie des femmes qu’elle peut l’être dans celle des hommes. L’espace d’états du travail comprend donc trois modalités : ne jamais avoir travaillé, travailler et ne pas travailler après avoir déjà travaillé ; on ne peut jamais revenir à la première, mais on peut se déplacer sans restriction entre les deux autres. L’espace d’état des études peut être traité plus simplement en ne considérant que deux modalités, étudier et ne pas étudier, entre lesquelles on peut se déplacer sans restriction. L’espace d’états du fait de vivre en union comprend deux états, vivre en union et ne pas vivre en union, entre lesquels on peut se déplacer sans restriction. L’espace d’états de l’histoire des naissances est constitué de modalités strictement successives dont nous ne retenons que les quatre premières : ne jamais avoir eu d’enfant, avoir eu un enfant, avoir eu deux enfants, avoir eu au moins trois enfants.

Il n’est pas souhaitable de contraindre les effets des différences entre les modalités des espaces d’états à la simple additivité. On doit donc définir l’espace d’états qui correspond à la combinaison des modalités de chacun des espaces. Cet espace multidimensionnel comprend quarante-huit modalités.

Puisque nous nous intéressons à l’évolution de l’effet du travail sur la fécondité et que nous ne nous limitons pas à la naissance du premier enfant, mais que nous étudions plutôt la naissance de tous les enfants – en pratique, de tous les enfants nés avant 40 ans – nous devons utiliser un modèle à événements renouvelables. Chaque femme née entre 1926 et 1961 est donc observée entre 15 et 40 ans et la naissance de chacun de ces enfants constitue un événement distinct. Conceptuellement ceci revient à analyser, dans une seule équation, l’évolution historique -approchée par l’évolution au fil des cohortes – de l’effet d’occuper une position dans l’espace d’états multidimensionnel qui résulte du croisement de l’histoire des unions, de l’histoire des naissances, de la trajectoire des études et de la trajectoire d’emploi sur le risque de la naissance suivante.

Dans ce modèle, l’axe du temps analytique est l’âge de la femme, compris entre 15 et 40 ans. Nous nous intéressons à l’évolution de l’effet du travail sur la fécondité au fil des cohortes et nous souhaitons voir si l’effet du travail sur la fécondité est demeuré constant ou bien si, au contraire, il a augmenté ou diminué. Il ne paraît pas souhaitable, a priori, de contraindre la variation de cet effet à la simple linéarité ni à une variation non linéaire monotone. Il paraît plus sage de lui permettre au moins de croître puis de décroître ou, au contraire, de décroître puis de croître. On estime donc les effets comme s’ils pouvaient être curvilinéaires en utilisant un effet quadratique.

En résumé, nous estimons la variation de l’effet du travail sur la fécondité comme une fonction quadratique de l’année de naissance de chacune des cohortes nées entre 1926 et 1961. Le fait de travailler est une des trois modalités de l’espace d’états du travail. Dans l’espace d’états multidimensionnel qui résulte de la combinaison des espaces d’état du travail, des études, des unions et de l’histoire des naissances, le fait de travailler apparaît dans seize combinaisons différentes.

Au cours de la période observée, chaque femme peut avoir eu plus d’un enfant. Chaque femme peut donc être plus d’une fois à risque de donner naissance à un enfant. Les épisodes qui peuvent mener à une naissance ne sont donc pas échantillonnés de manière indépendante. Dans un tel cas, il est raisonnable de présumer que le risque, tel qu’on l’observe, ne dépend pas seulement de l’effet déterministe des variables indépendantes incorporées dans le modèle et du processus aléatoire auquel on attribue la variabilité qui n’est pas expliquée par les variables indépendantes. Il dépend également de caractéristiques des femmes qui ne sont pas incorporées dans le modèle, mais dont la valeur, bien qu’inconnue, est commune à tous les épisodes de l’histoire des naissances de la même femme. On peut modifier les modèles de risque en y ajoutant une deuxième composante aléatoire dont la valeur réalisée est présumée identique pour tous les épisodes de risque du même individu et qui représente l’effet de l’ensemble des caractéristiques non observées, mais propres à chaque individu. Dans le cas des modèles de risque, un tel modèle à effet aléatoire est connu sous le nom de modèle à vulnérabilité partagée[3].

On peut suivre Alho et Spencer (2005 : 93ss.), voir les naissances successives comme le produit d’un processus de comptage et utiliser le modèle de Poisson, surtout qu’il peut être modifié pour tenir compte de la fraction du temps d’exposition total qui correspond à chaque ensemble de valeurs des variables indépendantes et qu’on peut y ajouter un effet aléatoire. Il semble cependant plus « naturel » d’utiliser le modèle de risque de Cox, couramment employé en démographie pour étudier les naissances. Malheureusement, l’estimation du modèle de Cox à vulnérabilité partagée soulève des difficultés pratiques qui ne semblent pas surmontables. Le modèle que nous estimons est un modèle exponentiel par parties à vulnérabilité partagée[4] que l’on peut représenter comme suit :

où h désigne le risque, i correspond aux unités d’analyse – ici les femmes de notre échantillon – αi représente l’effet aléatoire associé à chacune des unités d’analyse et dont on pose qu’il suit une loi gamma, E représente la position dans l’espace d’états de l’histoire des naissances, S, la position dans l’espace d’états des études, U, la position dans l’espace d’états des unions, T, la position dans l’espace d’états du travail et A, les trois modalités nécessaires à la représentation de l’effet quadratique de l’année de naissance pour chacune des positions dans l’espace multidimensionnel – soit la valeur « 1 » pour estimer son ordonnée à l’origine, l’année de naissance et son carré – et λa, le risque de base au cours de chacune des années d’âge comprises entre 15 et 40 ans. On notera que dans ce modèle où le temps analytique est l’âge compris entre 15 et 40 ans, les épisodes de risque se suivent et n’ont pas tous la même origine ; on intègre explicitement au modèle ce qui les distingue en les représentant par une variable indépendante à quatre modalités, E.

L’année de naissance et son carré sont évidemment corrélés, ce qui ne permet pas d’interpréter le test associé au coefficient du carré de l’année de naissance comme un test de l’effet quadratique. On teste donc les effets quadratiques en remplaçant l’année de naissance et son carré par les deux variables orthogonales qui leur correspondent[5]. Le modèle final ne comprend que les effets quadratiques significatifs ; le cas échéant, on construit les relations non linéaires à partir des coefficients obtenus à partir des variables originales. L’année de référence des variables qui représentent l’année de naissance est 1926[6]. Nous avons examiné la possibilité d’utiliser des splines plutôt que des polynômes. Malheureusement, les splines ne se prêtent pas facilement (et c’est un euphémisme) au traitement que nous exigeons des fonctions qui représentent les relations non linéaires qui nous intéressent. Nous utilisons les polynômes comme nous utilisons l’exponentielle par parties, parce que ce sont les approximations pratiquement utilisables les moins déraisonnables. Cela dit, nous ne modélisons pas l’évolution de la fécondité, qui peut être brusque, mais bien l’évolution des effets des variables qui nous intéressent sur la fécondité : cette évolution n’est pas aussi brusque que celle de la fécondité au fil des cohortes que nous étudions. Les polynômes classiques suffisent à modéliser ce type d’évolution.

Nous utilisons les données de l’Enquête rétrospective sur la famille de 2001, qui constitue le cycle 15 de l’Enquête sociale générale de Statistique Canada. L’instrument principal de collecte de cette enquête est un questionnaire biographique rétrospectif centré sur l’individu. Il a permis de recueillir des informations détaillées sur les principaux événements et épisodes de la vie familiale des répondants, notamment les transformations de la famille pendant l’enfance, les départs du foyer parental ainsi que les retours, le début et la fin de chaque union, les périodes de vie avec des enfants qu’ils soient biologiques, adoptés ou enfants du conjoint, de même que des informations raisonnablement détaillées sur les principaux épisodes de la trajectoire des études et de la trajectoire d’emploi. Les fichiers de microdonnées à grande diffusion de cette enquête fournissent la date de chaque événement exprimée par l’âge du répondant à la décimale près au moment de l’événement. Les interviews ont été réalisées par téléphone[7].

La population visée par l’enquête se composait de toutes les personnes de 15 ans et plus vivant au Canada à l’exception des habitants du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut et des pensionnaires à plein temps des établissements. L’échantillon a été stratifié sur la base de critères géographiques. Au sein des strates, le tirage a été réalisé au moyen d’une méthode de composition aléatoire de numéros de téléphone. L’échantillon complet comprend 24 310 répondants (Statistique Canada, 2003 : 8-11).

Les femmes sont considérées à risque d’avoir un enfant entre 15 et 40 ans ; les immigrantes sont intégrées au groupe à risque au moment où elles s’établissent au Canada. Seuls les enfants nés au Canada sont comptés comme des événements ; on tient compte de tous les enfants biologiques pour déterminer la position dans la biographie des naissances. Au total, nous étudions les biographies de 6 618 femmes et nous observons 13 571 naissances.

Toutes les estimations sont faites en tenant compte du poids d’échantillonnage. On tient compte de l’effet de plan en corrigeant les erreurs-types par la méthode du rééchantillonnage repondéré (Rao et Wu, 1988 ; Yeo, Mantel et Liu, 1999). Pour réaliser les tests, on estime le nombre de degrés de liberté en posant l’effet de plan moyen à 1,38 (Statistique Canada, 2003 : 25). Les tests sont faits à partir de la matrice des variances et des covariances obtenue par rééchantillonnage repondéré.

Résultats

Les résultats sont présentés dans le tableau 3[8] – renvoyé en annexe à cause de sa longueur – et les figures 4 à 8. Les courbes des figures 4 à 8 sont construites à partir des résultats présentés au tableau 3[9]. La figure 4 représente la fonction de risque de base du modèle, c’est-à-dire le risque, selon l’âge, de donner naissance au premier enfant pour une femme née en 1926 dans l’analogue d’une cohorte fictive de femmes en union, n’ayant jamais travaillé et n’étant pas aux études. Les autres coefficients du modèle modifient cette fonction en tenant compte de l’année de naissance, du fait de n’avoir jamais travaillé, de travailler ou de ne pas travailler, d’être ou non en union et d’être ou non aux études. Les effets de ces variables ne sont pas nécessairement linéaires, ce qui permet de contourner le postulat de proportionnalité habituellement associé au modèle exponentiel.

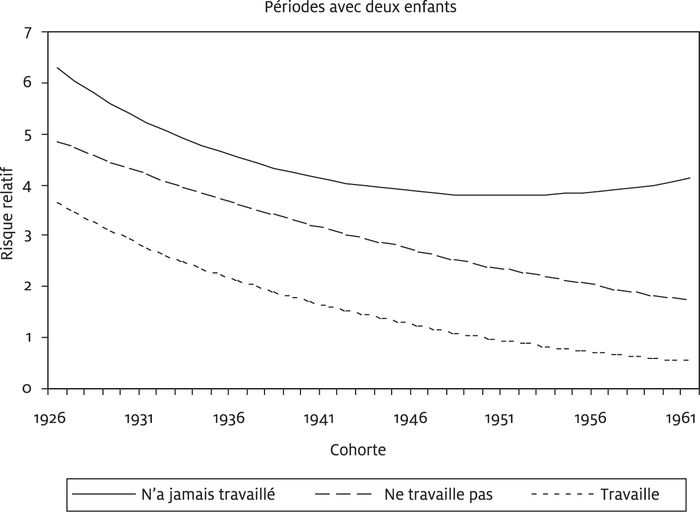

Les coefficients du tableau 3 sont difficiles à interpréter en eux-mêmes. Pour cette raison, on les a combiné de manière à produire les courbes des figures 5 à 8 qui représentent l’évolution, au fil des cohortes, du risque de donner naissance à un enfant dans une position donnée de l’espace d’états que nous avons décrit plus haut. Nous limitons l’interprétation aux courbes qui correspondent aux périodes de la vie des femmes où elles sont en union et ne sont pas aux études. On s’intéresse à l’évolution, au fil des cohortes, du risque instantané de donner naissance à un enfant pendant les périodes où elles n’ont encore jamais travaillé – autrement dit la période qui précède le premier emploi – les périodes pendant lesquelles elles travaillent et les périodes pendant lesquelles elles ne travaillent pas – autrement dit, les interruptions de travail. On compare les courbes qui correspondent aux trois états de l’espace d’états du travail à l’intérieur des périodes pendant lesquelles les femmes sont à risque de donner naissance au premier enfant, au second enfant, au troisième enfant et à un enfant de rang supérieur à trois.

Figure 4

Les naissances de 15 à 40 ans

Certaines de ces courbes, notamment celles qui correspondent aux naissances de rang trois et quatre, ressemblent fort à l’évolution du risque de donner naissance à l’enfant de rang trois et à l’enfant de rang quatre au fil des générations. La ressemblance n’est pas fortuite, puisque les risques instantanés relatifs et les risques bruts sont liés. Il existe cependant des différences importantes. Les risques bruts ne sont pas des valeurs relatives alors que les risques relatifs sont justement relatifs et ne peuvent s’interpréter que par comparaison. Les risques bruts sont les résultats de divisions, alors que les risques relatifs que nous présentons sont les coefficients d’un modèle statistique où la combinaison de deux ou trois coefficients représente une tendance lissée. Les risques bruts sont calculés à l’intérieur d’une population ou d’une population sans contrôle statistique alors que les risques relatifs que nous présentons sont ajustés pour tenir compte du fait d’être ou non en union et du fait d’être ou non aux études, deux variables qui varient au fil du temps biographique.

Figure 5

Risque moyen de donner naissance à un enfant

Au fil des trente six cohortes sur lesquelles porte notre étude, le risque de donner naissance au premier enfant alors que l’on n’avait jamais travaillé a connu une évolution relativement complexe : il a augmenté puis diminué. Selon nos résultats, il aurait augmenté environ jusqu’à la cohorte née en 1945 pour ensuite se mettre à diminuer mais conserver, dans la cohorte la plus récente, un niveau plus élevé que celui qu’il a dans la cohorte la plus ancienne. On voit probablement ici la combinaison de deux phénomènes distincts : l’augmentation de la natalité constatée durant le baby-boom, où les enfants naissent en grand nombre de femmes jeunes qui sont passées directement de la condition d’élève à celle d’épouse et de mère, puis le raccourcissement du temps passé par les femmes dans la période qui suit la fin des études et le début de la vie professionnelle. À partir de la cohorte née en 1945, le passage direct des études au mariage et à la maternité devient progressivement plus rare. L’entrée en emploi suit de près la fin des études et précède la formation de la première union et la première naissance. Les naissances n’ont plus lieu avant que les femmes aient commencé à travailler. Le risque relatif de donner naissance au premier enfant pendant un épisode de travail diminue très légèrement au fil des cohortes. Le risque relatif de donner naissance au premier enfant pendant une interruption de la vie de travail augmente au fil des générations et ne semble pas avoir atteint son maximum dans la cohorte la plus récente.

Figure 6

Risque moyen de donner naissance à un enfant

Le risque relatif de donner naissance au deuxième enfant pendant la période de la vie qui précède le début de la vie de travail n’a pas évolué de manière perceptible au fil des générations que nous étudions ; il en va de même du risque relatif de donner naissance au deuxième enfant pendant une interruption de la vie de travail. Au contraire, le risque relatif de donner naissance au deuxième enfant pendant un épisode de travail a décru au fil des générations et il ne semble pas avoir fini de diminuer.

Figure 7

Risque moyen de donner naissance à un enfant

Au fil des générations, le risque de donner naissance au troisième enfant diminue pour toutes les modalités du rapport au travail. Pour toutes les générations, il est le plus élevé pendant la période de la biographie qui précède le début de la vie de travail et plus élevé pendant les interruptions de la vie de travail que pendant les épisodes de travail. La baisse est marquée pour la période de la biographie qui précède le début de la vie de travail, de même que pour les interruptions de la vie de travail et ne semble pas terminée. On remarque par ailleurs que le risque relatif de donner naissance au troisième enfant pourrait augmenter chez les générations les plus récentes.

Le risque de donner naissance à un autre enfant lorsqu’on en a déjà au moins trois diminue également pour toutes les modalités du rapport au travail. Chez les générations les plus récentes, le risque relatif de la période de la biographie qui précède le début de la vie de travail et le risque relatif des périodes d’interruption de la vie de travail se confondent ; il est voisin de zéro pendant les épisodes de travail.

Figure 8

Risque moyen de donner naissance à un enfant

Conclusion

Le but de cet article est de proposer une représentation synthétique, basée sur des données quantitatives, de différents aspects de l’évolution de l’effet du travail sur la fécondité comme événement démographique au Canada au fil des dernières générations de femmes nées au cours du 20e siècle, dont il était possible d’avoir observé la quasi-totalité de la vie reproductive en 2001. Bien qu’elle soit fondée sur un modèle statistique et que nous souhaitions qu’elle alimente la réflexion sur cette question, cette représentation est empirique dans la mesure où on ne l’a pas réalisée principalement pour mettre à l’épreuve des hypothèses, mais plutôt pour tenter de faire apparaître la relation entre le travail et la fécondité plus clairement qu’elle n’apparaît dans les analyses où les effets des autres variables vraisemblablement liées au travail, à la fécondité et à leur relation sont contrôlés comme de simples effets linéaires qui ne changent pas au fil du temps. Notre approche permet de montrer, de manière synthétique, que la relation entre le travail et la fécondité a changé au fil des générations et de faire apparaître assez clairement certains aspects de ce changement.

Les graphes qui décrivent la relation entre le risque de donner naissance à un enfant et les différentes modalités du travail des femmes en union montrent que, dans la plupart des cas, ces relations se sont modifiées au fil des générations que nous étudions. La première conclusion que nous pouvons tirer est que la relation entre le travail rémunéré des femmes et la fécondité a vraiment changé au cours de la dernière moitié du 20e siècle. L’interprétation des changements que décrivent ces graphes est plus délicate.

Le risque relatif de donner naissance au premier enfant sans jamais avoir travaillé augmente puis diminue, alors que le risque de donner naissance au premier enfant après avoir travaillé augmente et que celui de donner naissance au premier enfant en travaillant décroît légèrement. Les deux premiers résultats semblent devoir s’interpréter l’un par rapport à l’autre, en n’oubliant pas que, dans les générations de femmes que nous étudions, se trouvent les mères des enfants du baby-boom. Pour les interpréter, il faut vraisemblablement tenir compte du fait que c’est au cours de la période que traversent ces générations que le taux d’activité des femmes augmente à tous les âges, et, à l’intérieur d’une génération, cesse de baisser aux âges associés à la reproduction. La courbe du taux d’activité en fonction de l’âge semble devoir prendre la même forme chez les femmes et chez les hommes (Laplante et Godin, 2003 : 203). La composition de la population féminine sous l’angle de son rapport au travail change donc au fil des générations que nous étudions : dans les générations les plus anciennes, on travaillait pendant quelques années avant de se marier et d’avoir des enfants ; dans les générations intermédiaires, il était courant de se marier jeune, peu après la fin des études et d’avoir rapidement son premier enfant ; dans les générations les plus récentes, on travaille avant de se mettre en union et on se retire du marché du travail pour avoir son premier enfant en abandonnant son emploi ou en prenant un congé de maternité. L’augmentation du risque d’avoir son premier enfant après avoir travaillé est une conséquence de l’augmentation de l’activité des femmes ; la variation non monotone du risque d’avoir son premier enfant sans avoir jamais travaillé est vraisemblablement une conséquence de la forte nuptialité des générations intermédiaires. Bref, l’effet du travail rémunéré des femmes sur la naissance de leur premier enfant semble être le produit d’un facteur exogène – les conditions économiques exceptionnelles qui, à un moment au cours du 20e siècle, ont permis le mariage rapide – et d’une tendance – dont on ne sait trop dire si elle est exogène ou endogène – qui traverse tout le 20e siècle : l’atténuation des différences entre les rôles des hommes et des femmes dans la société et dans la famille.

Le risque relatif de donner naissance au deuxième enfant sans jamais avoir travaillé et celui de donner naissance au deuxième enfant en ne travaillant pas sont approximativement égaux et demeurent constants au fil des générations, alors que le risque de donner naissance au deuxième enfant en travaillant décroît nettement. Le fait que les risques relatifs de donner naissance au deuxième enfant en n’ayant jamais travaillé et en ne travaillant pas soient approximativement égaux et demeurent à la fois constants et relativement élevés donne à penser qu’on voit là une manifestation claire du désir d’avoir un deuxième enfant. Dans la mesure où, au fil des générations, les femmes passent de plus en plus de temps au travail, on ne peut expliquer la chute du risque relatif de donner naissance au deuxième enfant tout en travaillant que par l’usage plus général de la contraception. Il est difficile de dire si, dans les générations récentes, les femmes qui travaillent et n’ont pas le deuxième enfant travaillent par choix et n’ont pas le deuxième enfant par choix, mais il est clair que les deux vont de pair. Le risque relatif d’avoir un enfant lorsqu’on travaille ne peut s’être modifié comme il s’est modifié que par l’usage plus constant de la contraception pendant les épisodes de travail que pendant les épisodes qui précèdent le travail ou qui correspondent à des pauses dans la vie de travail.

Le risque relatif d’avoir le troisième enfant en travaillant et celui d’avoir le troisième enfant en ne travaillant pas baissent tous les deux, alors que le risque d’avoir le troisième enfant sans avoir jamais travaillé varie de manière non monotone au fil des générations que nous étudions. Les deux premiers résultats ne surprennent pas : lorsqu’on les rapproche des résultats de la figure 6, ils tendent à montrer que la mise en place du modèle de la famille à deux enfants ne semble pas être principalement liée au travail des femmes. La variation non monotone du risque d’avoir un troisième enfant lorsqu’on n’a jamais travaillé est plus intrigante. Cette augmentation apparaît au sein de générations de femmes dont le taux d’activité augmente à tous les âges et où la courbe du taux d’activité en fonction de l’âge s’approche de plus en plus de celle des hommes. Vu ces changements importants dans l’activité des femmes, cette augmentation ne peut être interprétée autrement que par la spécialisation. Dans les générations récentes, les femmes qui ont deux enfants sans jamais avoir travaillé sont différentes de celles qui avaient deux enfants sans avoir jamais travaillé dans les générations anciennes et intermédiaires. Pour elles, avoir trois enfants semble faire partie d’un projet familial dont le fait de ne pas travailler est un élément important. Il est cependant difficile d’y voir un lien de cause à effet du travail des femmes sur la fécondité : on choisit d’avoir plusieurs enfants et on organise la vie domestique en conséquence, ou bien on choisit, sciemment ou par tradition, un mode de vie traditionnel qui implique la famille nombreuse et la femme au foyer. Il faut peut-être songer à interpréter ce résultat à la lumière de la théorie de la préférence de Hakim (2000), qui fait une large part au choix que font les couples en ces matières.

La raréfaction du nombre des naissances de rang supérieur à trois n’a rien ou vraiment très peu à voir avec le travail des femmes : la naissance de ces enfants semble en voie de disparition même chez les femmes qui n’ont jamais travaillé. À lui seul, ce résultat rend peu vraisemblable une explication qui lierait la baisse de la fécondité au travail des femmes. On peut imaginer que les couples évitent les enfants de rang élevé à cause de leur coût, par pure préférence, afin d’assurer la promotion sociale de leur descendance – comme le supposait Dumont (2003/1890 : 102 ss.) en examinant le recensement français de 1881 – ou comme conséquence du statut socio-économique de la famille – comme le constatait Charles (1948 : 94-136) dans le recensement canadien de 1941. L’universalité de ce choix empêche de le lier au travail des femmes.

L’augmentation du risque de donner naissance au premier enfant pendant une interruption de la vie de travail et le fait que le risque de donner naissance au deuxième enfant sans jamais avoir travaillé ou pendant une interruption de la vie de travail soient très voisins, donnent à croire que la possibilité d’aménager la vie de travail a un effet positif sur la fécondité. Il est donc vraisemblable que l’apparition des congés de maternité, qui est très exactement une interruption dans la vie de travail des femmes destinée à permettre la naissance d’un enfant, ait contribué à modifier le rapport entre le travail et la fécondité que montrent nos résultats. Si c’est le cas, cette politique aurait réussi à modifier la structure de contrainte dans laquelle les femmes font leurs choix et contribué à ralentir la baisse de la fécondité. Dans la mesure où la tendance à concentrer la naissance du premier et du deuxième enfant au cours de telles interruptions s’est imposée, il est probablement sage de continuer à développer le congé de maternité. Autrement dit, le congé de maternité est probablement une des mesures à la fois les plus souhaitées et les plus efficaces pour soutenir la fécondité, ou à tout le moins pour ne pas lui nuire, tout simplement parce qu’elle épouse au plus près la transformation des relations entre travail et fécondité.

Vu la chute universelle de la naissance du troisième enfant et des enfants de rang supérieur, on voit mal, dans nos résultats, quelle politique pourrait influencer la décision des femmes. Chose certaine, même si les femmes qui n’ont jamais travaillé semblent légèrement plus enclines à donner naissance à un troisième enfant que celles qui interrompent leur carrière pour le faire, cette différence est si faible et la tendance à la baisse si forte qu’on imagine difficilement comment le soutien aux mères au foyer pourrait avoir une influence sur la fécondité.

Selon toute vraisemblance, le congé de maternité est un aménagement de la vie de travail qui permet de concrétiser plus facilement et peut-être même de ne pas entraver une décision déjà prise. En d’autres termes, on peut favoriser la naissance du premier enfant et du deuxième par des politiques qui accompagnent les choix déjà faits par les couples. Encourager la naissance du troisième enfant demande au contraire d’amener ceux dont la décision d’avoir cet enfant ne semble pas faire partie de leur projet à long terme, à renverser cette décision. Apparemment, ceci ne pourrait être fait qu’en modifiant en profondeur la structure de contrainte dans laquelle les choix se font aujourd’hui. Une simple mesure d’accompagnement, comme le congé de maternité, n’est manifestement pas suffisante. Imaginer les mesures adéquates dépasse le cadre de cet article.

Deux conclusions s’imposent. La première, que nous avons déjà énoncée, est que la relation entre le travail des femmes et la fécondité a changé au fil des générations. La seconde, qui se profile derrière l’interprétation de nos résultats, est que considérant la manière dont la relation entre le travail des femmes et la fécondité a changé, le travail des femmes en lui-même ne peut pas expliquer leur fécondité : les femmes travaillent puis cessent de travailler temporairement pour mettre au monde leurs enfants, bien souvent deux, rarement trois, très rarement plus. Leur permettre d’interrompre temporairement leur emploi dans de bonnes conditions peut probablement les amener à avoir plus d’enfants, mais on ne voit pas dans l’évolution de la relation entre le travail et le risque de donner naissance à un enfant, comment les encourager à travailler moins ou à ne pas travailler du tout pourrait les convaincre d’avoir des enfants qu’elles ne souhaitent pas. La légère remontée du risque de donner naissance au troisième enfant chez celles qui n’ont jamais travaillé procède d’une décision et d’un choix dont notre modèle ne permet pas de distinguer la motivation, mais il serait présomptueux d’y voir une relation de cause à effet. Comme la contraception, le travail des femmes est une ressource que les femmes et les couples utilisent pour parvenir aux fins qu’ils choisissent.

Parties annexes

Annexe

Annexe

Tableau 3

Le risque de donner naissance à un enfant selon l’année de naissance, compte tenu du nombre d’enfants déjà nés, de l’état matrimonial, du fait d’étudier et de celui de travailler

Notes

-

[1]

Ces fonctions de risque sont obtenues en lissant les valeurs des pseudo quotients ou pseudo taux (c.-à-d. les « dk/nk ») des intervalles successifs de la table de Kaplan-Meier par la méthode des fenêtres d’Epanechnikov.

-

[2]

L’ » accès au premier emploi après la fin des études » est entendu au sens qu’il a dans l’Enquête rétrospective sur la famille de 2001. Il est calculé à partir de l’âge à l’enquête et des réponses données aux deux questions suivantes : « Sans tenir compte des emplois lorsque vous étiez étudiant(e), avez-vous déjà travaillé à un emploi rémunéré ou à votre propre compte pour une période de six mois ou plus ? » et « En quel mois et en quelle année avez-vous commencé à travailler pour une période de six mois ou plus ? ». Les périodes d’emplois de courte durée, aujourd’hui courantes au début de la vie professionnelle, ne sont pas enregistrées.

-

[3]

Nous tentons de traduire l’expression anglaise « shared frailty » pour laquelle il ne semble pas encore exister de traduction française bien arrêtée. On rencontre parfois « fragilité partagée » qui rend mal le concept et qui semble plus un calque qu’une traduction.

-

[4]

Nous remercions Jean-Michel Billette, candidat au doctorat en démographie à l’INRS, d’avoir attiré notre attention sur cette solution. On comprendra qu’ici, l’effet aléatoire sert simplement à réduire la possibilité que les estimés qui nous intéressent soient entachés de biais qui proviendraient de ce que nous observons plusieurs épisodes différents nichés au sein des mêmes personnes. Il ne présente aucun intérêt en lui-même. Il en serait autrement si nous cherchions à décomposer la variance selon ses sources et à montrer, comme ce serait le cas dans une analyse multi-niveaux typique, que le groupement des observations explique par lui-même une partie de la variance de la variable dépendante.

-

[5]

Ces variables orthogonales sont obtenues au moyen de l’algorithme de Golub et Van Loan.

-

[6]

Les termes quadratiques de nos équations peuvent s’interpréter comme la moitié de la pente de la relation entre l’effet de la variable indépendante sur le logarithme du risque et la valeur de la variable indépendante elle-même ; nous n’avons pas cru utile d’insister sur cette propriété et préféré présenter les résultats sous forme graphique.

-

[7]

Il n’est pas réaliste de détailler, dans cette section, l’ensemble des questions qui ont servi, dans l’Enquête rétrospective sur la famille de 2001, à recueillir la trajectoire des études, la trajectoire d’emploi, l’histoire des naissances et celles des unions. Nous renvoyons les lecteurs intéressés au questionnaire (Statistique Canada, 2001) et au guide de l’utilisateur (Statistique Canada, 2003) de l’enquête.

-

[8]

L’équation contient trois modalités de l’espace d’états dont les coefficients sont très faibles. On les conserve afin de maintenir l’intégrité du modèle. Ces modalités correspondent à des espaces d’état dont la présence dans le modèle ne sert qu’à des fins de contrôle.

-

[9]

D’après les résultats du tableau 3 et de la figure 5, le risque d’avoir un premier enfant, contrôlé pour l’âge, pour les femmes en couple et n’ayant jamais travaillé, passe de 1 à 15 puis à environ 6 de la plus ancienne génération à la plus récente. Des résultats de ce genre peuvent être troublants pour les personnes peu habituées aux variables indépendantes qui varient au cours du temps, mais ils sont inhérents à la logique de ces constructions et se manifestent même avec des calculs simples. Pour expliquer à ses étudiants ce qu’est vraiment une variable indépendante qui varie dans le temps, l’auteur utilise un petit tableau qu’il a constitué à partir des données de l’Enquête rétrospective sur la famille de 2001 en rapportant tout simplement le nombre des premières naissances au temps passé à risque par les femmes encore sans enfant, groupées en classes d’âge de cinq ans, dans chacun des trois états de la variable indépendante fonction du temps qui distingue le fait d’être marié, celui de cohabiter et celui de vivre sans conjoint. On y voit que le risque de donner naissance au premier enfant est de 0,8140 lorsqu’on est marié entre 15 et 20 ans alors qu’il n’est que de 0,0544 au même âge lorsqu’on vit seul. Le rapport de ces deux risques est de 14,96 et donc d’un ordre de grandeur semblable à ceux que nous observons ici.

Bibliographie

- Alho, J. M., et B. D. Spencer. 2005. Statistical Demography and Forecasting. New York, Springer Science.

- Becker, G. S. 1993. A Treatise on the Family. Cambridge, Harvard University Press.

- Charles, E. 1948. The Changing Size of the Family in Canada. Ottawa, Dominion Bureau of Statistics.

- Dumont, A. 1890/2003. Dépopulation et civilisation. Boston, Elibron.

- Esping-Andersen, G. 1998. The Three Worlds of Welfare Capitalism. Princeton, Princeton University Press.

- Esping-Andersen, G. 1999. Social Foundations of Postindustrial Economies. Oxford, Oxford University Press.

- Esping-Andersen, G., dir. 2002. Why we Need a New Welfare State. Oxford, Oxford University Press.

- Folbre, N. 1994. Who Pays for the Kids ? Gender and the Structure of Constraint. New York, Routledge.

- Greenwwod, J., et N. Guner. 2004. Marriage and Divorce Since World War II : Analyzing the Role of Technological Progress on the formation Of Households. Cambridge, National Bureau of Economic Research, Inc. (Nber Working Papers no 10772).

- Hakim, C. 2000. Work-Lifestyle Choices in the 21st Century. Oxford, Oxford University Press.

- Kempeneers, M. 1992. Le travail au féminin. Analyse démographique de la discontinuité professionnelle des femmes au Canada. Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal.

- Laplante, B., et J. F. Godin. 2003. « La population active au 20e siècle », dans V. Piché et C. Le Bourdais, éd. La démographie québécoise, enjeux du XXIe siècle. Montréal, Presses de l’Université de Montréal : 193-224.

- Polanyi, K. 1944/2001. The Great Transformation. Boston, Beacon Press.

- Rao, J. N. K., et C. F. J. Wu. 1988. « Resampling inference with complex survey data », Journal of the American Statistical Association, 83 : 231-241.

- Statistique Canada. 2001. Enquête sociale générale de 2001, cycle 15. Enquête rétrospective sur la famille. Questionnaire. Ottawa, Statistique Canada.

- Statistique Canada. 2003. Enquête sociale générale de 2001, cycle 15. Enquête rétrospective sur la famille. Documentation sur le fichier de microdonnées à grande diffusion et guide de l’utilisateur. Ottawa, Statistique Canada.

- Yeo, D., H. Mantel et T.-P. Liu. 1999. « Bootstrap variance estimation for the National Population Health Survey ». Proceedings of the Survey Research Methods Section (American Statistical Association, August).

Liste des figures

Figure 1

Accès au premier emploi après la fin des études

Figure 2

La première union

Figure 3

La première naissance

Figure 4

Les naissances de 15 à 40 ans

Figure 5

Risque moyen de donner naissance à un enfant

Figure 6

Risque moyen de donner naissance à un enfant

Figure 7

Risque moyen de donner naissance à un enfant

Figure 8

Risque moyen de donner naissance à un enfant

Liste des tableaux

Tableau 1

Nombre d'enfants biologiques au cours de la vie

Tableau 2

Le plus haut niveau d’études atteint

Tableau 3

Le risque de donner naissance à un enfant selon l’année de naissance, compte tenu du nombre d’enfants déjà nés, de l’état matrimonial, du fait d’étudier et de celui de travailler