Résumés

Résumé

La logistique est désormais une clef du développement. Dans la mondialisation en cours, le continent africain s’impose de plus en plus comme un acteur important, malgré ses faiblesses. Les grands opérateurs logistiques mondialisés sont confiants pour son avenir. Ils investissent dans les terminaux portuaires et sont des acteurs de l’amélioration des accessibilités intérieures. Cet article vise à souligner combien il est important de poser la question des effets sociaux et politiques de cette évolution, qui place en concurrence ports, corridors et États. La seule vraie question est celle de la capacité de la logistique à contribuer au développement des populations africaines.

Mots-clés :

- Logistique,

- ports,

- corridors,

- Afrique,

- développement

Abstract

Logistics has become a key component in development and Africa is emerging as a new partner in globalization, constantly gaining ground, despite certain weaknesses. Major logistics operators around the world now recognize its potential as a player in global market networks. They invest in new terminals and work toward improving accessibility for inland areas. This article focuses on the social and political effects of these growing development pressures that drive ports, communication corridors and countries into competition. One fundamental question still remains: how can logistics best be used in the development of African societies?

Keywords:

- Logistics,

- ports,

- corridors,

- Africa,

- development

Resumen

De ahora en adelante, la logística será una llave del desarrollo. En el proceso de mundialización, el Continente Africano se impone, de más en más, como un actor importante, pese a sus puntos frágiles. Los grandes operadores logísticos mundializados confían en su porvenir, Invertiendo en terminales portuarias y son actores del mejoramiento de la accesibilidad interior. Este artículo demuestra la importancia de plantear la cuestión sobre los efectos sociales y políticos de esta evolución que pone en competencia puertos, corredores y Estados. La única y verdadera pregunta concierne capacidad de la logística a contribuir al desarrollo de las poblaciones africanas.

Palabras clave:

- Logística,

- puertos,

- vías de acceso,

- África,

- desarrollo

Corps de l’article

Introduction

Dans un monde ouvert caractérisé par une forte croissance des flux, les voies maritimes constituent un vecteur majeur de l’interdépendance qui qualifie l’établissement du marché mondialisé. Les ports y jouent un rôle primordial comme interface entre deux mondes, le terrestre et le maritime, mais aussi comme lieux et instruments de la continuité logistique qu’imposent les organisateurs de la fluidité des échanges. La logistique (Guérin et Brun, 2014) est désormais analysée comme une composante déterminante du développement, en tant qu’elle associe l’ensemble des activités qui concourent à livrer les biens et services à qui les attend, au moment et à l’endroit choisis, au moindre coût possible relativement à la qualité du service, supposant la fiabilité de l’ensemble des acteurs et des moyens mobilisés pour y parvenir. Une abondante production scientifique multidisciplinaire en précise les enjeux (parmi d’autres : Bird, 1983 ; Hesse et Rodrigue, 2004 ; McCalla, Slack et Comtois, 2004 ; Slack, 2005 ; Wang, Olivier, Notteboom et Slack, 2007 ; Rodrigue et Notteboom, 2011 ; Rodrigue, 2011, 2012, 2013 ; Alix, 2012 ; Ducruet, Joly et Le Cam, 2014 ; Notteboom et de Langen 2014). Mais ces nombreux travaux présentent la caractéristique de concerner surtout les pays dits du Nord (Amérique du Nord, Europe, Asie orientale). Ils abordent en outre la question en privilégiant les acteurs logistiques mondialisés dans leur compétition pour structurer et animer les réseaux logistiques mondiaux, dans le sens de la plus grande efficacité économique. Mais ils ne l’abordent guère du point de vue des populations concernées par les effets des modèles d’organisation logistique qui leur sont imposés de l’extérieur, ni sous l’angle des pouvoirs en charge des territoires dans leur mission de concilier des intérêts privés parfois opposés. Malgré les travaux fondateurs de Taaffe, Merrill et Gould (1963), les recherches ont encore assez peu abordé la question de la logistique dans des territoires de pauvreté, singulièrement en Afrique, même si l’intérêt des chercheurs pour ce continent croît (parmi d’autres : Hoyle, 1983 ; Naudé, 2009 ; Chaponnière, 2010 ; Alix, 2011 ; Setti, Mohamed-Cherif et Ducruet, 2011 ; Debrie 2012 ; Steck, 2012 ; Charlier, 2013 ; Fraser, 2014). Or, il y a là un enjeu scientifique majeur au moment où s’affirme l’ample mouvement d’inscription dynamique de l’Afrique dans la mondialisation maritime.

Cette relative défaillance de la production scientifique, malgré l’existence de nombreux rapports institutionnels (entre autres, Union africaine, Union économique et monétaire Ouest Africaine [UEMOA], Conférence des Nations unies sur le Commerce et le Développement [CNUCED], Agence française de Développement [AFD], Banque africaine de développement [BAD], …) est d’autant plus surprenante que le commerce extérieur des États africains dépend à plus de 95 % du transport maritime, ce qui n’empêche pas les ports africains d’occuper des places modestes dans la hiérarchie mondiale. Il y a là un paradoxe, d’autant plus que ces ports sont attrayants pour les investisseurs mondiaux. Les acteurs économiques les considèrent non seulement comme les portes de l’Afrique d’aujourd’hui, mais aussi comme des noeuds logistiques d’avenir à l’échelle mondiale, tablant sur la croissance des marchés africains intégrés à la mondialisation, précisément par la voie maritime. Ils s’appuient sur les taux de croissance du PIB de l’Afrique : 4,7 % en 2013, 5,2 % en 2015 (Banque mondiale, 2015). En 2012 (FMI, 2013), 22 États au sud du Sahara ont connu une croissance de leur PIB supérieure à 5 %. Parmi les États littoraux, se sont distingués l’Angola, le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Ghana, la Tanzanie, le Togo. Cette croissance rejaillit sur les flux, même si l’Afrique ne pèse guère plus de 3 % des échanges mondiaux : les exportations africaines ont été multipliées par 3,5 en valeur, entre 2000 et 2010, à comparer avec une multiplication par 2,4 des exportations mondiales et de 3,3 pour les importations, pour une moyenne mondiale de 2,2 (OMC, 2011 : 20). Les investissements étrangers directs en Afrique ont augmenté de 16 % en 2013 ; le secteur des transports en bénéficie. Les multiples programmes en cours ou en préparation pour moderniser les ports africains, accroître leurs capacités, améliorer leur efficacité, témoignent précisément d’une attention accrue des investisseurs mondialisés à l’égard des infrastructures, préalables indispensables à toute autre action d’implantation porteuse de croissance.

Ce qui guide la réflexion que nous allons élaborer, c’est précisément le passage d’une formulation de la problématique de l’efficacité économique de la logistique à une problématique du développement des sociétés. Ce qui est en jeu, c’est la capacité des flux organisés de façon optimale à féconder les territoires qu’ils traversent en étant des moteurs de création de biens et de services pour tous. L’Afrique fait l’apprentissage de ce glissement. Jusqu’à présent, ce sont des acteurs extérieurs très puissants qui contrôlent les flux et qui pèsent sur les choix d’infrastructures et de réglementations. De telles capacités font encore défaut chez les acteurs locaux potentiels. L’observateur assiste toutefois à un processus de transfert progressif de savoir-faire, par-delà ce qui est plus immédiatement évident, le transfert de capitaux indispensables à l’équipement de territoires qui sont progressivement désenclavés. Il en va, au bout du compte, de la contribution des ports, et de leurs prolongements terrestres que sont les corridors, au développement économique et social des sociétés humaines tenues, aujourd’hui encore, éloignées des droits fondamentaux (Sen, 2001) auxquels se réfèrent pourtant les responsables politiques internationaux. Cette ambition scientifique dépasse évidemment le cadre réduit d’un article. Par ce texte, nous voulons poser les termes du problème et inviter les chercheurs, géographes particulièrement, à s’emparer de cette question que soulèvent les modalités d’imposition de la logistique mondialisée à des territoires de pauvreté en phase d’émergence.

Pour mener à bien cette analyse, nous utilisons une méthode à la fois quantitative et qualitative. D’une part, quantitative par la collecte et le traitement des données produites par les institutions internationales, les États et les acteurs majeurs de la logistique que sont les ports et les opérateurs logistiques privés, données présentées sur les sites institutionnels de ces différents acteurs. Cela appelle toutefois une grande prudence dans la mesure où bien des données concernant l’Afrique sont incertaines, parfois trop peu fiables, éventuellement contradictoires. Le nombre ne suffit pas à établir la vérité des faits. D’autre part, la démarche est donc aussi qualitative, dans la mesure où elle repose sur des entretiens conduits lors de missions de terrain auprès des responsables portuaires, des autorités en charge des transports, des exploitants de terminaux, ainsi que des transporteurs, principalement à Dakar, Abidjan, Lomé et Cotonou. Ce choix, pour l’instant limité, tient à la nécessité de circonscrire l’espace d’étude dans un continent immense et diversifié. Il tient aussi au choix effectué dans la conduite d’un programme en cours, financé principalement par la fondation SEFACIL et intitulé l’Afrique atlantique. Ce programme constitue le cadre des entretiens couplés à des visites de terrain. Notre recherche implique enfin une veille permanente de la presse professionnelle, reflet des évolutions en cours et des débats engagés par les acteurs en responsabilité.

Nous développerons notre propos en trois temps. Dans un premier temps, nous préciserons l’état des lieux de la faiblesse portuaire de l’Afrique à l’échelle mondiale. Puis nous démontrerons combien les dysfonctionnements des corridors logistiques freinent le développement des populations concernées, en attente d’une meilleure fluidité des circulations pour s’ouvrir au marché des biens et des services. Enfin, nous aborderons la compétition des grands groupes mondialisés de la logistique, qui veulent gagner des positions stratégiques pour l’avenir.

Des ports encore modestes attachés à des villes macrocéphales

Les ports constituent aujourd’hui les noeuds majeurs de la construction des réseaux planétaires. Les travaux sur les villes portuaires le démontrent (parmi d’autres, Ducruet et Lugo, 2013 ; AIVP, 2014 ; Alix, Delsalle et Comtois, 2014). L’hypothèse que ce soit encore plus vrai en Afrique que dans les États du Nord mérite d’être énoncée, tant la concentration des êtres humains, des activités et des richesses créées y est impressionnante. La plupart des villes portuaires africaines agrègent des proportions importantes de la population totale des États où elles se situent : par exemple, 58 % à Djibouti (DISED, 2014 : 39), 24 % à Lomé (INSEE, 2015 : 1), 23 % à Dakar (ANSD, 2016 : 1), 22 % à Luanda (ANGOP, 2016), 18 % à Conakry (PARCS-INS, 2013 : 2), 16 % à Accra (NPCS, 2015) et 15 % à Abidjan (INS, 2012a : 26). Il existe des exceptions notables, telles que Lagos, ville située dans un territoire à forte et ancienne urbanisation, qui rassemble environ 6 % de la population totale du Nigeria, ou Mombasa, qui ne représente que 5 % de la population totale du Kenya, compte tenu de la puissance de Nairobi, au coeur du pays, ou encore Dar es-Salaam, avec 10 % de la population totale de la Tanzanie. Pour ce qui est de la création de richesses, des estimations révèlent que la majorité des villes portuaires contribuent au PIB de leur pays pour des taux supérieurs à 75 %. Le port d’Abidjan, par exemple, contribue à 90 % des recettes douanières de la Côte d’Ivoire, soit 60 % des recettes de l’État. Il accueille 65 % des usines du pays et, pour l’ensemble de ses activités, constitue le pôle économique du pays puisque 60 % du PIB ivoirien y transite (INS, 2012b ; APA, 2015).

Un double processus dialectique anime ces villes portuaires. D’une part, les ports constituent des enclaves de la mondialisation économique au sein des villes littorales. Ils doivent composer avec les collectivités urbaines pour leur extension, pour les flux de transit croissants qu’ils génèrent, pour les activités qu’ils stimulent, pour les emplois qu’ils créent. Ils doivent aussi assumer les externalités négatives dont ils sont responsables : nuisances, pollutions, risques. D’autre part, les villes portuaires sont elles-mêmes, en leur pays, des sortes d’enclaves, éléments de l’archipel que constitue le système territorial complexe reliant les noeuds des réseaux planétaires exogènes, réseaux financiers, réseaux d’entreprises multinationales, réseaux des diasporas et des populations expatriées, réseaux de recherche et d’enseignement, réseaux politiques... C’est tout le paradoxe de l’ouverture au monde qui, présentée comme ouverture au lointain, se révèle bien souvent fermeture à la proximité territoriale. Petits points de passage des flux qui animent le monde, ces ports sont, pour l’Afrique, les lieux stratégiques de leur ancrage à la mondialisation. Pour quelques-uns, à des échéances temporelles rapprochées, ils pourraient même devenir des pôles majeurs de croissance et de développement, à l’échelle mondiale, ce qui suscite des interrogations cruciales sur l’avenir de ces villes à la croissance non maîtrisée.

Les ports africains au sud du Sahara sont issus de la longue période de colonisation littorale qui a précédé l’entreprise de pénétration du continent, depuis le XVe siècle, du moins pour ce qui est de la façade atlantique de l’Afrique, antérieurement pour une grande partie de la façade maritime orientale.

Pour ce qui est de l’Afrique atlantique, ce furent à l’origine de simples comptoirs, postes militaires et agences commerciales, sans aménagement particulier, les navires restant au large et le ballet des pirogues assurant la liaison avec la terre ferme. Ces comptoirs sont devenus des outils de la colonisation continentale, dès la fin du XIXe siècle. Cela a impliqué une politique d’infrastructures spécifiques. Ce furent surtout des wharfs (figure 1), pontons avancés dans la mer perpendiculairement au tracé de côte pour permettre l’accostage de navires à des profondeurs naturelles conformes à leur tirant d’eau, sans avoir à creuser des chenaux et des bassins et à élever des digues. Les wharfs constituaient aussi une réponse aux effets redoutés de la barre, cette désagrégation brutale et régulière de la houle du large à l’approche des côtes. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, furent lancés des travaux beaucoup plus importants. Les puissances coloniales ont entrepris la construction de digues s’appuyant sur des caps rocheux susceptibles d’amarrer ainsi les navires à l’abri des courants marins réguliers et des alizés dans leur manifestation saisonnière. Ont été percés des cordons littoraux lagunaires pour atteindre les vastes plans d’eau abrités où se mêlent eaux douces et eaux de mer, dans un complexe à la grande richesse florale et faunique, désormais menacée et objet de politiques de sauvegarde, encore trop timides. Les puissances coloniales ont aussi creusé des bassins sur le tracé de côte, protégés par des digues élevées sans appui rocheux… Ces aménagements ont alors eu pour but premier l’exploitation des richesses naturelles et agricoles africaines au service des puissances coloniales, dans une extraversion imposée, ce qui explique également le tracé des voies de pénétration intérieure reliant ces ports aux territoires de production. Certes, il s’agissait également de diffuser les produits manufacturés des métropoles, mais cela ne constituait pas le point le plus important des flux. Les indépendances ont confirmé le rôle des ports dans l’aménagement de l’espace africain, à la fois comme signatures de la souveraineté obtenue, foyers d’attraction des êtres humains et des activités, et comme moteurs des flux en provenance et à destination des territoires intérieurs dits enclavés.

Figure 1

Du wharf de Lomé (Togo), vestige d’un premier temps portuaire, au port moderne

Cela posé, dans les classements internationaux, les premiers ports africains se situent loin dans la hiérarchie mondiale. En 2013, les grands ports africains sont : Richards Bay (Afrique du Sud), premier port africain, au 44e rang mondial avec 90 millions de tonnes, premier port mondial d’exportation du charbon, Saldanha Bay (Afrique du Sud), au 67e rang, avec 61 tonnes, surtout du minerai de fer, Alexandrie et El Dekhelia (Égypte), au 89e rang avec 49 millions de tonnes, Durban (Afrique du Sud), au 96e rang avec 43 millions de tonnes. Ces deux derniers ports sont beaucoup plus diversifiés dans leur trafic, traitant aussi des marchandises diverses en conteneurs. Certes, les classements fondés sur les seuls tonnages sont insuffisants pour dire la vitalité des ports et leur fonction d’entraînement économique. Prendre en considération ces trafics totaux, c’est privilégier, pour ce qui est de l’Afrique, les flux de produits bruts solides comme les minerais (fer, bauxite, manganèse, phosphates, charbon) ou les produits agroalimentaires, mais aussi les vracs liquides comme les hydrocarbures… Effectivement, nombre de ports africains sont surtout voués au trafic de vrac, outre les simples terminaux pétroliers situés sur les champs pétrolifères, mais qui ne constituent pas véritablement des ports (comme en Libye ou au Nigeria). On peut aussi parler de Jorf Lafsar, au Maroc, qui traite environ 18 millions de tonnes de vrac et où des extensions programmées doivent porter la capacité à 50 millions de tonnes, sous l’action de la société Jorf Lafsar Energy Company. Nouadhibou (Mauritanie) dispose d’une nouvelle infrastructure permettant à terme de traiter jusqu’à 20 millions de tonnes de minerai de fer produit par la Société nationale industrielle et minière (SNIM), pour un trafic avoisinant 10 millions de tonnes. Le port de Conakry traite 3,4 millions de tonnes de bauxite, soit près de la moitié de son trafic total. À Pointe-Noire, le gouvernement congolais a lancé, en partenariat avec China Bridge and Road Corporation (CBRC), un programme d’extension portuaire qui devrait permettre de traiter, entre autres, jusqu’à 40 millions de tonnes de minerai de fer.

Mais ce qui est désormais reçu comme un indicateur de la performance économique, ce sont les flux de marchandises générales en conteneurs et, sur ce point, l’Afrique en est encore à la phase de décollage. Certes, la situation est très diversifiée selon les États. Mis à part l’Égypte, l’Afrique du Sud et le Maroc, les trafics avoisinent à peine le million d’EVP (équivalent vingt pieds) et sont plutôt de l’ordre de quelques centaines de milliers de boîtes (figure 2).

Figure 2

Trafics maritimes conteneurisés des états africains

Pas d’informations pour la République démocratique du Congo en 2012.

Trois ports dominent, devenus des plaques tournantes, des hubs, dans le fonctionnement des réseaux mondialisés : en 2013, Port Saïd (Égypte) avec 4,1 millions d’EVP, au 34e rang mondial, Durban (Afrique du Sud) avec 2,6 millions d’EVP, au 55e rang, Tanger Med (Maroc) avec 2,6 millions d’EVP, au 56e rang. Mais ces ports sont situés aux extrémités de l’Afrique. Entre les rives de la Méditerranée et l’Afrique du Sud, aucun port ne peut prétendre s’inscrire comme un des grands foyers de la conteneurisation. Pour rendre compte de cette configuration particulière, il faut se tourner vers les différentiels de développement économique entre les États méditerranéens et l’Afrique du Sud, d’une part, et les États situés entre les deux, beaucoup moins développés économiquement. Il faut aussi faire appel à la stratégie des grands armements mondiaux qui visent à établir, sur les grandes lignes maritimes mondiales, leurs hubs, pôles de groupage et de redistribution, foyers de transbordement à destination des ports plus modestes reliés par le feedering (Mareï, 2012).

Par-delà ces classements diffusés par les institutions mondiales et quelles que soient leurs insuffisances (Charlier, 1994), ce qui pose question, c’est leur appropriation par les pouvoirs qui les utilisent au service des politiques mises en oeuvre. En Afrique, la volonté des États, dans leur singularité souveraine, s’exprime dans le choix de se doter d’un port international, signe de l’indépendance et de la capacité à se positionner dans les grands flux du commerce mondial. La question éminemment politique est en fait celle du gaspillage collectif que représente cette volonté d’inscrire un port dans ses territoires pour dire son indépendance. Tous les États d’Afrique ne pourront pas prétendre contrôler sur leur sol un hub qui soit inscrit dans les ports susceptibles d’accueillir les plus gros navires, dont la taille ne cesse pas d’augmenter. Les plus gros porte-conteneurs en circulation chargent 18 000 EVP, pour une longueur de près de 400 m, une largeur de plus de 50 m et un tirant d’eau nécessitant des profondeurs voisines de 25 m. En outre, dans cette compétition, s’impose aussi la qualité des prolongements terrestres des voies maritimes. Ces prolongements sont aussi un instrument de conquête des marchés qui conditionne l’attrait des ports. Une sorte de hiérarchisation des ports s’impose donc selon la logique des armements mondiaux.

La plupart des ports n’ont d’avenir que dans la spécialisation dans des niches ou comme port d’aboutissement des lignes de cabotage déployées à partir des grands ports. Il est risqué de se lancer dans une approche prospective. Il semblerait toutefois qu’on puisse dégager un scénario en prenant en compte les trafics, leur évolution, les aménagements portuaires achevés et ceux qui sont en projet, en analysant les évolutions démographiques, les déplacements de population, les croissances économiques, mais aussi en spéculant sur les stabilités politiques, qui constituent une garantie pour les investisseurs. Aux extrémités de l’Afrique, vont se renforcer Tanger Med, Port Saïd et Durban, qui constituent déjà des hubs. Entre l’Afrique du Nord et l’Afrique australe, la compétition s’accélère. Le Nigeria, par son poids démographique et économique, et quelle que soit l’incertitude géopolitique qui y obscurcit l’avenir, bénéficie déjà d’un des plus grands ports africains avec l’ensemble des ports de Lagos dont, entre autres, Tin Can Island. Les projets pour le futur sont à la hauteur des ambitions avec, entre autres, Badagry. La Côte d’Ivoire, grâce au retour de la prospérité dans un cadre politique apaisé, s’appuie sur le port d’Abidjan, et tout spécifiquement sur le programme du deuxième terminal. Accra Tema, au Ghana, demeure dans la course pour être un des hubs du golfe de Guinée. Dakar, Lomé, Cotonou, Douala sont un peu en retrait, dans cette compétition, tout en étant des ports d’avenir sur des trafics régionaux ou spécifiques. Plus au sud, Pointe Noire, au Congo, et Luanda, pour l’Angola, ont de grands arguments pour se positionner dans la compétition. En Afrique orientale, Mombasa est déjà bien placé, mais d’autres ports, pour l’instant mal classés, peuvent se révéler des concurrents dynamiques, tels Maputo, Dar es-Salaam. Djibouti, quant à lui, s’installe de plus en plus dans la position de hub, porte d’entrée de l’Éthiopie et noeud sur les flux qui empruntent les lignes vers Suez ou en provenance du canal.

Cette compétition entre les ports, dans une conjoncture de croissance des flux et d’intérêt avéré des acteurs mondialisés – dont il sera question plus loin – est prise en considération par les institutions régionales africaines (Lombard et Ninot, 2010 ; Lombard, Ninot et Steck, 2014), ainsi que par l’Union africaine elle-même. Mais quelle que soit la volonté de coordonner et d’harmoniser les politiques nationales, le jeu des États demeure fondamental, dans leur souci de capter les investissements attendus par les acteurs économiques et financés par des bailleurs extérieurs au continent. C’est bien d’un nationalisme portuaire qu’il est question. Les acteurs logistiques, fussent-ils mondialisés et puissants, doivent composer avec cette réalité. Les ports ne sont pas seuls concernés. C’est bien l’ensemble des réseaux connectant les littoraux avec les territoires intérieurs qui le sont.

Le corridor, axe logistique ou territoire de développement ?

Le maillon portuaire des chaînes logistiques, pour prépondérant qu’il soit, ne peut pas être isolé de ces réseaux, que ce soit aux échelles de l’intra-urbain, compte tenu de leur insertion dans le tissu des grandes métropoles littorales, ou de l’interurbain, voire de l’international, dès lors qu’ils sont les portes des territoires enclavés. Le système logistique est aussi un système territorial. Il est impossible de traiter les questions que soulèvent les aménagements portuaires hors un questionnement sur les corridors. La production institutionnelle et scientifique s’y emploie (parmi d’autres : Hartmann, 2010 ; Alix, 2012 ; Debrie, 2012 ; Lihoussou, 2014). L’action des groupes mondialisés se déploie de plus en plus, hors le domaine portuaire, et le concept de corridor leur est directement associé, même si, à l’origine, il relève des prises de parole institutionnelles des États et de leurs diverses formes d’intégration régionale, qu’il s’agisse des ensembles économiques régionaux en phase de consolidation ou de l’Union africaine, à travers ses programmes, tels le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) ou le Programme des infrastructures en Afrique (PIDA).

Les opérateurs cherchent non seulement à bien maîtriser le maillon portuaire des chaînes logistiques, mais aussi les maillons terrestres. Leur offre de services n’est plus seulement liée au passage portuaire, impliquant manutention, procédures douanières, entreposage… Elle suppose de mettre au service des clients le transport terrestre, qu’il soit routier, le cas le plus fréquent, ou ferroviaire, voire aérien. Il faut assurer la chaîne du froid, ce qui suppose une maîtrise de la production et de la distribution de l’électricité, qui sont l’une comme l’autre défaillantes dans de très nombreux pays. Il faut assurer le conditionnement des marchandises, leur groupage et dégroupage, prendre en compte les marchandises dangereuses, les colis hors gabarit. Les missions régaliennes des États sont également concernées : il faut assurer la sécurité du transport et, par conséquent, assurer aussi celle des personnes. La logistique, qui cherche le maximum de fluidité, doit composer avec ces impératifs, encore plus quand les guerres et les menaces terroristes perturbent la vie quotidienne de nombreuses sociétés africaines.

Le continent africain doit être pensé globalement et non plus seulement selon les schémas territoriaux issus de la décolonisation. Le marché mondial a ses réseaux, ses lignes, ses noeuds, indépendamment des structures politiques fragmentant l’espace mondial. Les États africains cherchent à affirmer leur légitimité, depuis les indépendances, tout en poursuivant un dialogue incantatoire sur l’unité, sinon du continent, du moins de régions ayant déjà de fortes structures de coopération. Mais, dans le même temps, les acteurs économiques les poussent à dépasser ces postures de souveraineté et à avancer dans les voies de l’intégration économique (Lombard, Ninot et Steck, 2014). Les grands opérateurs qui agissent sur les chaînes logistiques de bout en bout poussent à harmoniser les législations, à unifier les marchés, à réduire les contrôles, qui constituent autant de barrières, mais aussi – et c’est le paradoxe – ils réclament la sécurité et la sûreté, exigences qui relèvent bien des fonctions régaliennes des États. C’est pourquoi l’Union africaine, après avoir lancé les programmes dits du NEPAD, ce nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique, concentre ses efforts sur le PIDA. « L’objectif principal du PIDA est de promouvoir le développement socio-économique et la réduction de la pauvreté en Afrique grâce à la mise en oeuvre des réseaux intégrés d’infrastructures régionales » (Banque africaine de développement, 2014). C’est une urgence, quand il est officiellement énoncé que le coût du transport peut représenter jusqu’à 77 % de la valeur des flux destinés aux territoires enclavés (Banque africaine de développement, 2014). Le PIDA concerne un ambitieux programme de routes goudronnées amplifiant des projets déjà lancés en partie et qui doivent doter l’Afrique d’un réseau structurant sur lequel se grefferont progressivement des voies régionales ou nationales destinées aux dessertes de proximité.

Ce réseau ne représente qu’une armature continentale, laissant encore les territoires et les populations qui y vivent à l’écart des voies modernes de circulation. En outre, ces grands axes sont inachevés et nombre de portions des itinéraires ainsi tracés sont en très mauvais état. L’effort qu’il reste à faire pour parvenir à une situation d’écoulement acceptable des flux est donc considérable. Mais les infrastructures ne suffisent pas pour assurer une fluidité optimale des flux en provenance ou à destination des ports. Des obstacles fonctionnels demeurent. Les compétences humaines et le matériel sont décisifs. Mais d’autres obstacles nuisent à la circulation et, parmi eux, la corruption. En ce sens, le travail réalisé par l’Observatoire des pratiques anormales en Afrique de l’Ouest, au sein de l’UEMOA, est tout à fait fructueux (UEMOA, 2011). Il s’agit de produire de l’information précise, recueillie sur le terrain, qui démontre les perturbations que provoquent les barrières sur la fluidité des échanges routiers. Les travaux publiés régulièrement visent à dénoncer tous les obstacles fonctionnels à la fluidité des flux. Les contrôles légaux constituent déjà un frein à cette fluidité. Mais les pratiques corruptives, appelées « pratiques anormales » par un euphémisme que les précautions politiques imposent, accroissent les distances temps ainsi que les distances coûts et, au bout de la chaîne, pénalisent les destinataires des produits échangés. Calculant par unité de 100 km le nombre de barrages illicites, le coût des « prélèvements » et le temps perdu, les auteurs de ces études parviennent à mesurer la plus ou moins grande efficacité de tel ou tel corridor, en comparaison avec les autres, dans une logique économique qui est celle de la concurrence qu’ils sont contraints de se livrer. Cette étude (tableau 1) ne porte, malheureusement, que sur sept États d’Afrique de l’Ouest et sur un nombre réduit de corridors. Les points de dysfonctionnement concernent la douane, la police, la gendarmerie, mais aussi diverses instances de santé publique, de surveillance des milieux vulnérables ou, encore, de mouvements politiques et militaires opposés aux pouvoirs officiels.

Tableau 1

Dysfonctionnements des corridors ouest-africains

* Franc de la communauté financière africaine.

Est ainsi posée avec une singulière acuité la question des corridors. Ceux-ci sont à la fois des axes logistiques dépendants des stratégies des acteurs économiques, dans un cadre d’échanges mondialisés, et des instruments de l’intégration politique régionale, devant permettre le développement des populations dont ils traversent les territoires. Mais jusqu’alors les effets sociaux, en termes de développement, sont discutés. Les flux de marchandises subissent en effet un surcoût manifeste que tous les discours officiels n’ont pas encore réussi à réduire de façon incontestable. Dans le cas singulier de l’Afrique de l’Ouest, les durées de transport sont accrues d’une heure et demie à près de sept heures par les arrêts non licites, ce qui peut se traduire par un coût économique et, par conséquent, social. En outre, les prélèvements, variant de 15 000 fcfa à 60 000 fcfa, viennent ajouter une ponction financière directe sur le coût du flux. Certes, la situation présentée ici date de 2011 et, selon les périodes où les mesures sont prises par les enquêteurs de l’Observatoire des pratiques anormales (OPA), les résultats peuvent varier sensiblement, davantage encore lorsque des crises politiques surviennent, ce qui fut le cas pendant plusieurs années en Côte d’Ivoire, par exemple. Mais de toute évidence, tant que les agents de la puissance publique chargés de faire respecter les lois et règlements ne seront pas mieux rémunérés et mieux considérés, leur propension à prélever à leur profit une petite part de la richesse qui circule demeurera une réalité de la vie des transporteurs. Même la pression des grands groupes mondialisés qui utilisent ces axes n’a pu encore conduire à l’éradication de telles pratiques. L’arrêt du programme Solidarité avec la mer, mis en oeuvre par les autorités togolaises sur le corridor qui traverse cet État vers le Burkina Faso, témoigne de ces difficultés. Ce programme visait à fluidifier les circulations en regroupant les camions au terminal du Sahel, au nord de la ville de Lomé et en les organisant en convois, encadrés par des véhicules de gendarmerie. Les transporteurs versaient aux autorités un forfait annuel leur permettant d’éviter tous les barrages sources de ponctions financières élevées. Les difficultés, entre autres, à redistribuer ces sommes aux acteurs de terrain immédiatement impliqués ont conduit à l’abandon du dispositif.

Par ailleurs, les corridors sont aussi vecteurs de congestion lourde de conséquences économiques (figure 3).

Figure 3

Congestion routière permanente sur les grands axes (axe Cotonou-Niamey, Bénin, mai 2015)

Ils sont aussi source d’accidents, de mortalité, de pollution : les routes africaines sont les plus mortifères par passager / km, quelles que soient les politiques de prévention mises en oeuvre (figure 4). Elles sont aussi les axes de diffusion de maladies, dont la plus étudiée, ces dernières décennies, est le SIDA.

Figure 4

Prévenir les accidents et la dégradation des corridors (route de Bobo-Dioulasso à Ouagadougou, novembre 2006)

Cela posé, les corridors africains, qui sont pour la plupart de simples axes routiers goudronnés, améliorent l’accès aux marchés des populations (figure 5), aux services de base que sont l’éducation et la santé, à l’administration, aux diverses formes de vie sociale.

Figure 5

Le corridor fait émerger des activités marchandes (route de Bamako à Dakar par Diéma, décembre 2005 et route de Bobo-Dioulasso à Ouagadougou, novembre 2006)

Quelles que soient les critiques que soulève l’écoulement des flux, tout au long des axes que constituent les corridors, les populations y trouvent un instrument de leur ouverture au monde et, en cela, se créent des cordons de populations agrégées tout au long des grandes voies, composante des processus d’urbanisation accélérée. Ces interrogations sur les corridors ne doivent cependant pas faire oublier qu’ils sont des axes de pénétration intérieure du continent, ainsi ouverts aux circulations mondialisées, dont les grands groupes sont les principaux acteurs.

La chaîne logistique comme continuité ou le rôle majeur des acteurs mondialisés

Pour effectuer la connexion entre les flux maritimes et les flux terrestres selon les standards exigés par les opérateurs mondialisés, les ports africains sont confrontés aux innovations rapides dans la logistique que maîtrisent seuls quelques grands groupes mondialisés. Certes, le préalable est la mise à disposition d’outils techniques physiques performants, chenaux, systèmes de balisage, bassins, zones d’évitage, quais, matériel de manutention, en particulier les portiques à conteneurs, les terre-pleins et les entrepôts, le tout commandé par l’évolution de la taille des navires, leurs systèmes de propulsion, les aides à la navigation…

Mais par-delà la nécessité de construire des infrastructures adaptées, se pose la question de la performance portuaire dans toute sa complexité. Or, cette performance n’est pas seulement dépendante des seuls outils techniques. Elle dépend surtout des systèmes d’organisation et des modalités de fonctionnement des acteurs responsables du passage portuaire, armateurs et consignataires, manutentionnaires, transitaires et commissionnaires en transport, plus généralement l’ensemble des acteurs du transport et de la logistique. Il en va de même des missions des autorités portuaires, des services de police, de douane surtout, de santé, tous agents de l’autorité publique. Ces acteurs de la souveraineté étatique demeurent un rouage de la chaîne logistique en tant qu’ils sont en charge de la sécurité et de la sûreté, encore plus dans une montée des menaces, dont la plus préoccupante est celle de la piraterie. Il faut s’interroger sur les compétences à mobiliser et sur les moyens mis en action. L’avenir est aux opérateurs complets, ceux qui sont en situation d’assurer la chaîne logistique de bout en bout. L’Afrique ne dispose pas encore de grands groupes de taille mondiale, même si des opérateurs nationaux ou régionaux émergent progressivement. Mais il est capital, pour l’avenir, de noter que les grands groupes mondiaux qui interviennent en Afrique y créent des filiales, y travaillent avec les opérateurs locaux, en particulier pour les transports terrestres, recrutent un nombre croissant de cadres, de techniciens et de personnel administratif sur place.

Parmi ces grands groupes, Bolloré Africa Logistics (BAL) est le plus révélateur de la complexité du processus d’acheminement des marchandises. BAL est considéré comme le premier acteur logistique global sur le continent africain (figure 6). Créé, en 2008, BAL regroupe toutes les activités africaines du groupe Bolloré. Il est aussi le premier acteur des partenariats public-privé dans les domaines portuaire et ferroviaire, soumissionnant sur tous les appels internationaux d’infrastructures de transport. BAL est présent dans 55 pays, dont 45 en Afrique. Seules la Libye, l’Égypte, l’Érythrée et la Somalie, selon les informations institutionnelles fournies par BAL, ne sont pas touchées par les activités du groupe. Avec 25 000 collaborateurs à son emploi, celui-ci contrôle une flotte de camions de plus de 6000 véhicules en propre et a de multiples accords avec les transporteurs locaux. BAL est aussi un important acteur ferroviaire en Côte d’Ivoire et au Cameroun. Le projet de boucle ferroviaire permettant de relier Abidjan à Cotonou en passant par Ouagadougou et Niamey, porté par BAL comme utilisateur principal, pour un investissement estimé à plus de 1 milliard d’euros, renforce encore le rôle de cette entreprise, du moins en Afrique de l’Ouest. L’enjeu est considérable, car le groupe Bolloré lie à ce projet la mise en place de Blue zones dans les principales gares situées sur le trajet, au Bénin (figure 7). Ces zones sont destinées à mettre à la disposition des populations des services, en particulier numériques, par le recours à l’énergie renouvelable, témoin d’une montée en puissance des revendications environnementales associées aux grands programmes d’infrastructures. Les certifications internationales obtenues, réclamées par les clients, démontrent aussi les efforts consentis pour assurer la qualité des prestations proposées tout au long de la chaîne logistique.

Figure 6

Terminaux oprérés par BAL

BAL gère les terminaux de Conakry, Freetown, Abidjan, Accra-Tema, Lomé, Cotonou, Tin Can Lagos, Douala, Libreville-Owendo, Pointe Noire et Bangui, port fluvial certes, mais inscrit dans les chaînes logistiques au même titre que les ports maritimes. Il est aussi actif aux marges de l’océan Indien, à La Réunion et à Moroni. BAL gère également le terminal roulier de Dakar, repris à Grimaldi, et signe d’un retour en force du groupe dans le futur port de Dakar. Mais BAL est en outre exploitant de ports secs, en partenariat public-privé (PPP) au Mali, en Guinée, au Tchad, au Gabon et au Congo, ainsi que des ports secs privés au Ghana, au Nigeria, au Cameroun, en Centrafrique, en République démocratique du Congo, en Angola, au Rwanda, en Ouganda, au Kenya et en Tanzanie. L’élargissement constant de ses territoires d’implantation et d’action témoigne d’une vitalité qui reflète l’intérêt croissant des acteurs mondialisés pour l’ensemble de l’Afrique, intérêt moteur de flux croissants. BAL n’est pas le seul à intervenir en Afrique, même si – pour l’instant – il est l’un de ceux qui ont acquis les positions les plus solides. La concurrence est très forte et les alliances entre rivaux se font de plus en plus fréquentes pour obtenir les nouveaux programmes, de plus en plus coûteux.

Figure 7

Nouvelle gare de Cotonou, préfiguration de la grande boucle ferroviaire de l’Afrique de l’Ouest

Parmi ces rivaux, le groupe AP Moeller Maersk Terminals (APMT) monte en puissance. Il s’agit d’une filiale du premier groupe maritime mondial, présent lui aussi depuis des décennies, principalement par son armement Maersk. Ce groupe exploite désormais des terminaux à Tanger Med, Monrovia, Abidjan, Accra-Tema, Cotonou, Lagos Apapa, Onne, Douala, Pointe Noire, Luanda, Namibe et Monbasa (figure 8).

Figure 8

Terminaux oprérés par APMT

À côté de ces groupes majeurs, mention doit être faite de la présence d’un des leaders mondiaux, Hutchison Whampoa, qui oeuvre à Alexandrie (Égypte) et à Dar-es-Salaam (Tanzanie) par le Tanzania International Container Terminal Services Ltd (TICTS), lequel traite plus de 75 % du commerce extérieur de Tanzanie et joue un rôle majeur dans la desserte des corridors vers les territoires enclavés de l’Afrique centrale et de l’Afrique australe. Depuis peu, s’affiche avec de grandes ambitions Dubai Ports World (DPW) qui exploite des terminaux à Dakar, au Sénégal, en Algérie (Alger, Djen-Djen), en Égypte (Sokhna) et, surtout, à Djibouti où il gère un terminal reconnu comme l’un des plus performants au monde (figure 9).

Figure 9

Terminaux oprérés par DPW

C’est aussi le cas du groupe International Container Terminal Services Inc. (ICTSI) des Philippines, qui gère la nouvelle concession de Lekki, à Lagos au Nigeria, sous le nom de Lekki International Container Terminal, ainsi que ICTSI de la République du Congo (IDRCSA), à Matadi, et enfin le Madagascar International Container Terminal, dans le port de Toamasina à Madagascar. D’autres acteurs, plus modestes, se positionnent également dans des trafics particuliers. Par exemple, le groupe Necotrans, très présent dans les terminaux vraquiers, a obtenu en mai 2014 la concession pour 25 ans du terminal de Dakar, au môle 8, en engageant un investissement de 60 millions d’euros. D’autres projets sont en cours de réalisation : par exemple, la construction d’un nouveau port minéralier à Nouadhibou, qui vient de s’achever grâce à un appui de 45 millions d’euros de l’Union européenne. Ce projet doit permettre de doubler le volume de minerai de fer évacué, de 10 à 20 millions de tonnes.

Les entreprises africaines demeurent des utilisatrices effectives de nombreux ports et corridors. On peut citer, parmi bien d’autres, la Compagnie d’affrètement et de transit – logistics, de Niamey (Niger), qui est un opérateur complet sur les liaisons entre le port de Cotonou (Bénin) et l’ensemble des territoires enclavés. Mais ne disposant ni des finances suffisantes ni des compétences humaines à l’international, ces entreprises ne sont pas en mesure, pour l’instant, d’entrer en compétition avec les grands groupes mondialisés. Ceux-ci les associent de plus en plus aux montages institutionnels imposés par les appels d’offres des États, dans le cadre des règlements nationaux portant sur les investissements extérieurs. Les intérêts chinois, désormais prépondérants dans toute l’Afrique, très dynamiques dans le secteur des infrastructures, moyennant des contreparties lourdes en termes de concession de gisements et de terres agricoles, sont encore peu présents dans la logistique. Ils multiplient les accords avec les grands groupes déjà présents et se glissent ainsi peu à peu dans les stratégies portuaires. À Kribi (Cameroun), par exemple, les autorités ont accordé, en août 2015, la concession du nouveau terminal au consortium composé de Bolloré, Compagnie maritime d’affrètement – Compagnie générale maritime (CMA CGM) et China Harbour Enginering Company (CHEC). La montée en puissance des banques africaines, secteur le plus dynamique de toute l’économie du continent, offre cependant des moyens nouveaux pouvant nourrir des ambitions strictement africaines. Des changements se profilent manifestement. Un nombre croissant d’acteurs africains dénoncent des pratiques d’appel d’offres qui manqueraient de transparence, les pratiques corruptives servant les pouvoirs en place et confortant les positions déjà acquises, la poursuite du pillage des richesses africaines… Mais tout le monde s’accorde sur l’impact plutôt positif de ces partenariats qui ont permis de connecter les ports africains au reste du monde et qui leur transfèrent des savoir-faire indispensables pour l’avenir.

Conclusion

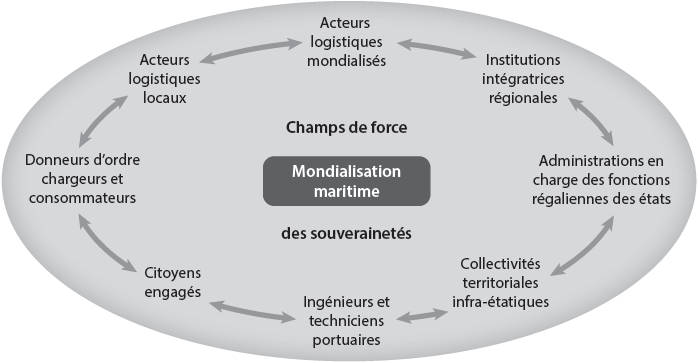

Pour beaucoup de gens, l’Afrique demeure un continent à risques majeurs et, par conséquent, dangereux pour les investisseurs extérieurs. Ceux qui le pensent s’appuient sur des visions dépassées de ce continent (Courade, 2006). Or, les flux croissants qui en proviennent ou qui s’y destinent signent une entrée avérée dans le marché mondial. Cela ne va pas sans réserve pour ce type d’économie où le commerce fait souvent figure de remède au sous-développement, sans parvenir – du moins pour l’instant – à réduire de façon incontestable la pauvreté. Entrer dans la mondialisation, c’est aussi accepter que les grands groupes logistiques européens, et de plus en plus asiatiques, acquièrent des positions fortes dans les processus de mise en concession des ports, des voies ferrées et des aéroports. Ces grands groupes sont pour le moment les acteurs du changement. Mais partout se profilent des acteurs africains qui se forment en leur sein, dans le temps même où des entrepreneurs locaux, souvent des commerçants ayant investi dans le transport, s’affirment comme des maillons essentiels de l’ensemble de la chaîne logistique. C’est un système complexe qui se met en place en Afrique, comme cela existe déjà ailleurs dans le monde. Ce système est mû par des interactions qui mériteraient, chacune, un traitement singulier, mais qui doivent constituer la base des travaux scientifiques à poursuivre, dans un cadre : celui de l’Afrique, qui a ses spécificités (figure 10).

Figure 10

Acteurs du système logistique en Afrique

Les discours des responsables politiques démontrent également une prise de conscience que les transports et la logistique qui les englobe sont un passage obligé et une nécessité pour mener à bien toutes les autres politiques de développement. Équiper l’Afrique, ce peut être se donner les instruments pour poursuivre la prédation de ses richesses au profit d’intérêts qui lui sont extérieurs. Ce peut aussi être le moyen d’ouvrir des possibilités aux producteurs de mieux vendre leurs productions, aux consommateurs de mieux satisfaire leurs besoins, aux citoyens d’accéder à des services porteurs de meilleures conditions de vie. C’est pourquoi il est capital que se multiplient les travaux scientifiques qui mesurent les effets de modèles logistiques mondialisés, non seulement sur des indicateurs macroéconomiques, mais surtout sur l’amélioration de la vie quotidienne de ceux qui vivent dans les systèmes territoriaux complexes que fait émerger la logistique mondiale. La mise en place d’observatoires des ports et des corridors, mieux dotés que les observatoires des transports qui ont vu le jour ici et là avec des financements de la Banque mondiale, permettraient de dépasser les constats souvent partiels et partiaux sur les réussites des investissements élevés consentis pour moderniser et équiper les axes et les noeuds des réseaux mondialisés en Afrique. Le développement suppose que soient prises en compte les exigences de la justice sociospatiale, un impératif politique, certes, mais aussi scientifique.

Parties annexes

Bibliographie

- AFD (AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT) (2013) Étude de marché sur les terminaux portuaires à conteneurs en Afrique de l’Ouest et du Centre. Maritime Logistics & Trade Consulting et Catram Consultants.

- AIVP (LE RÉSEAU MONDIAL DES VILLES PORTUAIRES) (2014) Smart port city. 14e conférence mondiale Villes et Ports, Durban, 3-8 novembre 2014.

- Alix, Yann (2011) Growing containerised trade between West Africa and European and Asian economies. Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, Trade Logistics Branch, Transport Newsletter, no 51.

- ALIX, Yann (dir.) (2012) Les corridors de transport. Cormelles-le-Royal, Éditions EMS – Fondation SEFACIL.

- ALIX, Yann, DELSALLE, Bruno et COMTOIS, Claude (dir.) (2014) Port-city governance. Cormelles-le-Royal, Éditions EMS – Fondation SEFACIL.

- Bird, James (1983) Gateways: Slow recognition, but irresistible rise. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, vol. 74, no 3, p. 196-202.

- Chaponnière, Jean-Raphaël (2010) Le basculement de l’Afrique vers l’Asie. Enjeux pour les ports africains. Afrique contemporaine, no 234, p. 27-40.

- Charlier, Jacques (1994) Sur le concept de tonnages pondérés en économie portuaire. L’exemple du Northern range. Cahiers Scientifiques du Transport, vol. 29, p. 75-84.

- CHARLIER, Jacques (2013) The changing geography of world and African container port trafics. 11th Intermodal Africa South Conference, Port Elisabeth, 20-22 novembre 2013.

- Courade, Georges (2006) L’Afrique des idées reçues. Paris, Belin.

- Debrie, Jean (2012) The West African port system: Global insertion and regional particularities. EchoGéo, no 20.

- DUCRUET, César, JOLY, Olivier et Le Cam, Marine (2014) Europe in global maritime flows: Gateways, forelands, and subnetworks. Dans Kathy Pain et Gilles Van Hamme (dir.) The Networked Europolis: Changing Spatial Relations of the European Territory in Globalization. Edward Elgar, p. 164-180.

- Ducruet, César et Lugo, Igor (2013) Cities and transport networks in shipping and logistics research. Asian Journal of Shipping and Logistics, vol. 29, no 2, p. 149-170.

- Fraser, Darren K. (2014) Essays on Southern African container port dynamics. Anvers, Université d’Anvers, Institut du transport et management maritime d’Anvers, thèse de doctorat publiée.

- Guérin, Frank et Brun, Daniel (2014) La logistique Ses métiers, ses enjeux, son avenir. Cormelles-le-Royal, Éditions EMS.

- Hartmann, Olivier (2010) Comment les pays enclavés s’articulent-ils à la mondialisation ? Ports et commerce en Afrique de l’Ouest. Afrique contemporaine, no 234, p. 41-58.

- Hesse, Markus et Rodrigue, Jean-Paul (2004) The transport geography of logistics and freight distribution. Journal of Transport Geography, vol. 12, no 3, p. 171-184.

- Hoyle, Brian Stewart (1983) Seaports and development: The experience of Kenya and Tanzania. New York, Gordon and Breach Publishers.

- Lihoussou, Messan (2014) Ports et désenclavement territorial : cas de l’arrière-pays du port de Cotonou. Le Havre, Université du Havre, Département de géographie, thèse de doctorat.

- Lombard, Jérôme et Ninot, Olivier (2010) Connecter et intégrer. Les territoires et les mutations des transports en Afrique. Bulletin de l’Association des géographes français, vol. 1, p. 69-86.

- Lombard, Jérôme, Ninot, Olivier et Steck, Benjamin (2014) Corridors de transport en Afrique et intégration territoriale en questions. Dans Alia Gana et Yann Richard (dir.) La régionalisation du monde, construction territoriale et articulation global / local. Paris, IRMC – KARTHALA, p. 253-272.

- Mareï, Nora (2012) Le détroit de Gibraltar dans la mondialisation des transports maritimes, EchoGéo [En ligne]. http://echogeo.revues.org/12919 ; DOI: 10.4000/echogeo.12919

- McCalla, Robert, Slack, Brian et Comtois, Claude (2004) Dealing with globalisation at the regional and local levels: The case of contemporary containerization. The Canadian Geographer, vol. 48, no 4, p. 473-487.

- Naudé, Wim (2009) Geography, transport and Africa’s proximity gap. Journal of Transport Geography, vol. 17, no 1, p. 1-9.

- Notteboom, Theo et de Langen, Peter (2014) Container port competition in Europe. Dans Chung-Yee Lee et Qiang Meng (dir.) Handbook of ocean container transport logistics: Making global supply chains effective. Berlin, Springer International Publishing, vol. 220, p. 75-95.

- Notteboom, Theo et Rodrigue, Jean-Paul (2011) Emerging global networks in the container terminal operating industry. Dans Theo Notteboom (dir.) Current issues in shipping, ports and logistics. Brussels, Academic & Scientific Publishers, p. 243-270.

- OMC (ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE) (2011) Rapport sur le commerce mondial 2011 [En ligne]. https://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/anrep_f/world_trade_report11_f.pdf

- RODRIGUE, Jean-Paul (2011) Intermodal terminals, mega ports and mega logistics. Dans Stanley D. Brunn (dir.) Engineering Earth: The impacts of megaengineering projects. Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, p. 851-866.

- Rodrigue, Jean-Paul (2012) Supply chain management, logistics changes and the concept of friction. Dans Peter V. Hall et Markus Hesse (dir.) Cities, Regions and Flows. London, Routledge, p. 58-79.

- Rodrigue, Jean-Paul (2013) The geography of transport systems. New York, Routledge.

- Rodrigue, Jean-Paul et Notteboom, Theo (2011) Global networks in the container terminal operating industry. Port Technology International, no 49, p. 10-14.

- Sen, Amartya (2001) Development as freedom. Oxford, New York, Oxford University Press.

- SETTI, M’Hammed, MOHAMED-CHERIF, Fatima-Zhora et Ducruet, César (2011) Les ports algériens dans la mondialisation : la fin du paradoxe ? Méditerranée, vol. 116.

- Slack, Brian (2005) Terminalisation of ports: An academic question? International Workshop on New Generation of port cities and their role in global supply chains, Hong-Kong, décembre 2005, p. 20-30.

- Steck, Benjamin (2012) West Africa facing the lack of traffic lanes. A study case: The Nouakchott-Nouadhibou road (Mauritania). EchoGéo, no 20.

- Taaffe, Edward J., Merrill, Richard L. et Gould, Peter R. (1963) Transport expansion in underdeveloped countries: A comparative analysis. Geographical Review, vol. 53, no 4, p. 503-529.

- Wang, James, Olivier, Daniel, Notteboom, Theo et Slack, Brian (dir.) (2007) Ports, Cities, and Global Supply Chains. Aldershot, Ashgate.

- APA (AGENCE DE PRESSE D’ABIDJAN) (2015) Le District d’Abidjan représente 60 % du PIB de la Côte d’Ivoire (Expert) [En ligne]. http://news.abidjan.net/h/545109.html

- ANGOP (AGÊNCIA ANGOLA PRESS) (2016) L’Angola a une population de plus de 25 millions d’habitants [En ligne]. http://m.portalangop.co.ao/angola/fr_fr/mobile/noticias/sociedade/2016/2/12/Angola-une-population-plus-millions-habitants,7bdc4b02-35a4-45bb-987e-7e02cfc74441.html?version=mobile

- ANSD (AGENCE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE LA DÉMOGRAPHIE DE LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL) (2016) Bases de données, p. 1 [En ligne]. http://www.ansd.sn/BAD

- BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT (2016) Programme de Développement des Infrastructures en Afrique (PDIA) [En ligne]. http://www.afdb.org/fr/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/programme-for-infrastructure-development-in-africa-pida/

- BANQUE MONDIALE (2015) Africa’s pulse – An analysis of issues shaping Africa’s economic future (volume 12) [En ligne]. http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/10/05/090224b0831245a9/3_0/Rendered/PDF/Africa0s0pulse00October020150.pdf

- BANQUE MONDIALE (2016) Trafic de conteneurs dans les ports (TEU : unités équivalent 20 pieds) [En ligne]. http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/IS.SHP.GOOD.TU

- CNUCED (CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT) (2014) Review of Maritime transport – 2014 [En ligne]. http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2014_en.pdf

- DISED (DIRECTION DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES DÉMOGRAPHIQUES DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI) (2014) Annuaire statistique – Édition 2014, p. 39 [En ligne]. https://www.dropbox.com/s/7wrzq8syofjwyq0/Annuaire%20Statistique%202014.pdf?dl=0

- FMI (FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL) (2013) Regional economic Outlook – Sub-Saharan Africa, keeping the pace, World Economic and Financial surveys [En ligne]. http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2013/afr/eng/sreo1013.pdf

- INS (INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE DE CÔTE D’IVOIRE (2012a) Annuaire des statistiques démographiques et sociales – Édition no. 7 : 2007-2010, p. 26 [En ligne]. http://www.ins.ci/n/templates/Pub/annuaire%20demo.pdf

- INS (INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE DE CÔTE D’IVOIRE) (2012b) Accueil [En ligne]. http://www.ins.ci/n/

- INSEE (INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES DE LA RÉPUBLIQUE DU TOGO) (2015) Recensement général de la population et de l’habitat : 4, vol. 1, p. 1 [En ligne]. http://www.stat-togo.org/contenu/pdf/rgph4-tg-vol1-tab2.1.pdf

- NPCS (NATIONAL POPULATION COUNCIL SECRETARIAT OF THE REPUBLIC OF GHANA (2015) Home [En ligne]. http://www.npc.gov.gh/web/index.php/95-regional-profiles/114-profile-of-greater-accra-region

- PARCS-INS (PROJET D’APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACTIÉS STATISTIQUES POUR LE SUIVI DE LA STRATÉGIE DE RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ – INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE) (2013) Recensement général de la population et de l’habitat : 3, p. 2 [En ligne]. http://www.stat-guinee.org/index.php/res-def-rgph3

- UEMOA (UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE) (2011) Résultats des enquêtes de deuxième trimestre – 2011 [En ligne]. http://www.uemoa.int/Documents/Publications/OPA/OPA_Rapport_n16_trimestre_2_2011.pdf

Sitographie

Liste des figures

Figure 1

Du wharf de Lomé (Togo), vestige d’un premier temps portuaire, au port moderne

Figure 2

Trafics maritimes conteneurisés des états africains

Figure 3

Congestion routière permanente sur les grands axes (axe Cotonou-Niamey, Bénin, mai 2015)

Figure 4

Prévenir les accidents et la dégradation des corridors (route de Bobo-Dioulasso à Ouagadougou, novembre 2006)

Figure 5

Le corridor fait émerger des activités marchandes (route de Bamako à Dakar par Diéma, décembre 2005 et route de Bobo-Dioulasso à Ouagadougou, novembre 2006)

Figure 6

Terminaux oprérés par BAL

Figure 7

Nouvelle gare de Cotonou, préfiguration de la grande boucle ferroviaire de l’Afrique de l’Ouest

Figure 8

Terminaux oprérés par APMT

Figure 9

Terminaux oprérés par DPW

Figure 10

Acteurs du système logistique en Afrique

Liste des tableaux

Tableau 1

Dysfonctionnements des corridors ouest-africains