Résumés

Résumé

La ville d’Aïn-Beïda, en Algérie, est un terrain propice à une réflexion sur les mutations sociospatiales en milieu urbain, notamment lorsqu’il s’agit des anciennes villes coloniales françaises, tant qu’elles continuent à faire face à la dichotomie citadinité-ruralité. Une analyse de l’étalement urbain a été nécessaire pour appréhender les ségrégations qui lui sont associées et cerner les contrecoups d’une crise multiforme, tout en se référant au passé d’une ville à l’ancrage citadin. Une investigation sur l’accès à la ville des migrants installés dans un quartier périphérique a été réalisée. La volonté d’identifier ces nouveaux habitants apporte un éclairage sur leur manière de penser et pratiquer l’urbain et permet d’aborder les questions de citadinité afin de saisir, dans un contexte local, l’évolution de cette notion et les questions d’intégration.

Mots-clés:

- Citadinité,

- ruralité,

- étalement urbain,

- désordre urbain,

- mutations sociospatiales,

- Aïn-Beïda,

- Algérie

Abstract

The city of Aïn-Beïda in Algeria is ready material for a case study on sociospatial mutation in the urban milieus of former French colonial cities confronted by the citadinity-rurality dichotomy. We found it necessary conduct an analysis of the urban sprawl in order to understand the related segregation in addition to the subsequent impact of a multifarious crisis, in relation to the past life of a city rooted in citadinity, We also carried out an investigation of migrants who had settled on the city outskirts and their means of access to the city. By identifying these new inhabitants, we were able to shed light on their thinking and habits with regard to city life. We were therefore able to tackle citadinity in a local setting and understand the evolution of the concept and the process of migrant integration.

Keywords:

- Citadinity,

- rurality,

- urban growth,

- sociospatial mutations,

- Aïn-Beïda

Corps de l’article

Il peut paraître banal de discourir sur les mutations sociospatiales en milieu urbain, car les questionnements sur le sujet ont été ferment de discussions prolixes. Mais si l’on ne peut s’empêcher de revenir sans cesse au thème évoqué, c’est à penser que la réflexion afférente ne saurait jamais être close. Cela est vrai lorsqu’on parle des villes algériennes, tant qu’elles continuent à faire face à la dichotomie citadinité-ruralité. Aussi est-il judicieux d’en appréhender les conséquences, notamment lorsqu’il s’agit de jeter un regard sur les anciennes agglomérations coloniales françaises de tradition citadine.

Dans ce contexte, la ville d’Aïn-Beïda, dans les Hautes Plaines de l’Est, est un exemple qui en mesure la pertinence. Pour en démontrer le bien-fondé, un cheminement qui s’articule sur trois éléments fondamentaux est nécessaire. Le premier élément consiste à présenter quelques indications sur le genre de vie des communautés autochtones, qui prévalait à l’époque coloniale ; ces indications sont utiles pour percevoir les spécificités de la citadinité dans la ville. Le second élément conduit à réaliser une étude sur l’évolution spatiale, sociale et sociétale de la ville pour montrer comment s’articulent étalement urbain et remise en cause de la citadinité. Le troisième élément est une analyse au niveau d’un quartier périphérique, la cité Essalem, parce qu’il est indispensable de diversifier les échelles d’observation : passer de celle de la ville et des formes urbaines à celle du quartier et des manières de penser et pratiquer la ville, et donc aussi de sa production éventuelle « par le bas », d’autant plus que l’observation a souvent montré que les installations des ruraux ont eu pour résultat une prolifération largement démarquée vers la périphérie (Navez-Bouchanine, 2002 : 158).

Tout ceci s’appuie sur une approche historique et une longue fréquentation de la ville, puis sur une enquête qui a pour objectif de dépasser les observations personnelles et réconforter les auteurs qui affirment que les villes algériennes sont marquées par un désordre urbain et par la culture rurale des populations qui les habitent et que la citadinité est loin d’être achevée (Benatia, 1980 ; Côté, 1988 ; Lesbet, 1988 ; Semmoud, 2001, 2003 ; Dris, 2005).

Activités et genre de vie des communautés autochtones durant la période coloniale (1830-1962)

Construite pour les Européens, la ville d’Aïn-Beïda est devenue progressivement le cadre de vie des autochtones. Naguère, elle abritait une population dont beaucoup d’éléments présentaient un intérêt crucial à la culture citadine, des Beldis en langage vernaculaire.

Cette population était d’origine variée, qui de souche constantinoise ou miluvienne, des descendants de Kouloughlis pour une bonne partie, qui d’origine harkatie, qui de Petite Kabylie ou du Souf[1] . Certains habitants venaient de Tunisie et d’autres du Maroc. Quelques-uns avaient même une parenté kurde et, au début du siècle passé, il y avait également un contingent appréciable de Juifs. L’effectif de cette communauté a toutefois été grandement altéré par un départ massif d’individus, lors de la redondance, à Aïn-Beïda, du pogrom de Constantine en 1934[2] , puis par un autre départ qui entraîna son extinction presque totale au lendemain de l’Indépendance, d’où un nombre de 940 personnes recensées en 1936 (Stora, 2007) et selon nous, seulement quatre ou cinq en 1963. Ces Israélites occupaient des maisons se trouvant dans deux ou trois rues dont ils étaient les seuls habitants, et l’une de ces rues portait le nom de Zenkatlihoud, littéralement « rue des Juifs ». Ils étaient également disséminés indistinctement dans tous les quartiers de la ville. Insérés dans la population musulmane, ils pouvaient partager avec elle aussi bien la même demeure que le style de vie. Le bain maure, par exemple, était fréquenté par les deux communautés. Dans cet établissement, les jeunes filles des deux confessions ne pouvaient se dérober face au rituel du lavement du corps, la khalwa, par laquelle devait commencer la cérémonie du mariage de l’une des leurs. À Aïn-Beïda, les femmes juives d’un certain âge se voilaient et avaient conservé leurs habits traditionnels, alors qu’elles les avaient ailleurs troqués pour des vêtements à l’européenne. Plus généralement, les Israélites parlaient toujours la langue arabe malgré le décret de 1870[3] qui avait conduit à leur assimilation et bien que la plupart d’entre eux eussent reçu une instruction française.

Hormis quelques familles bourgeoises, qui avaient réussi à s’installer dans des maisons construites par des Européens, musulmans et israélites habitaient des maisons basses et à patio[4] , le haouch, lieu d’intimité des femmes. Le patio permet également de desservir les principales pièces de l’habitation où, le plus souvent, s’entassent plusieurs familles. Certaines demeures sont dotées d’une skifa, un espace intermédiaire entre la porte d’entrée et la cour intérieure. Cette pièce constitue une sorte de filtre pour l’hôte et la protection de son intimité. C’est là que les hommes marquent une halte pour s’annoncer afin que les femmes libèrent le passage. Aujourd’hui, cette pratique observée dans la skifa n’existe plus ; les quelques maisons traditionnelles qui subsistent ne sont généralement habitées que par une seule famille. Il est fréquent que ce genre d’habitation soit supplanté, actuellement, par celui de la structure poteaux-poutres, avec deux ou trois niveaux et plusieurs logements, la disparition de l’ancienne cour et une dalle servant de terrasse.

Très souvent,

ces constructions conservent au-dedans l’essentiel du mode d’habiter traditionnel, transcrit à la verticale : activité économique au rez-de-chaussée, [un logement] par fils marié ; la maison maintient la coexistence des fonctions économiques et résidentielles ; elle assure l’intimité familiale, non plus en une unité globale, mais sous forme de relations de voisinage entre ménages (Côte, 1988 : 272).

À Aïn-Beïda, la maison traditionnelle est née dans l’esprit d’une intimité des lieux, assurée par des murs aveugles sur la rue, selon le principe du mode d’habiter des communautés qui peuplaient l’Algérie précoloniale. Mais dans la même ville, certaines maisons, organisées sur un espace maintenant, lui aussi, l’unité et l’intimité familiale, se voient dotées de façades percées de fenêtres. Cet emprunt à la culture européenne en fait un type de maison hybride : il n’est ni vraiment européen, ni vraiment traditionnel.

La figure 1 reflète les mutations subies par la maison traditionnelle : a) au premier plan, une maison aux murs aveugles sur l’extérieur, derrière la porte : la skifa et la cour intérieure plantée d’un figuier ; b) au deuxième plan, une maison dont la façade a été percée d’une fenêtre, mais gardant l’unité et l’intimité familiale ; c) au troisième plan, une maison à structure poteaux-poutres à l’emplacement d’une ancienne maison traditionnelle.

Alors que la maison traditionnelle est fermée sur l’extérieur, mais ouverte vers le ciel par le patio, celle des Européens s’articule sur la rue par des ouvertures au sein d’une façade bien élaborée. Le type d’architecture renseigne sur les moyens mis en oeuvre et reflète un style recherché, reposant sur la symétrie et la répétitivité des éléments constitutifs de l’habitation (figures 2 et 3).

Figure 1

Rue du noyau colonial, à Aïn-Beïda, où coexistaient autrefois juifs et musulmans

Le genre de vie empruntait beaucoup à la culture constantinoise, les autochtones s’y abreuvaient dans les aspects liés à ses us et coutumes et à ses arts culinaire et vestimentaire, comme, pour les hommes, le port du kabbous osmanli, le saroual plissé ou la vesteboléro, la bedaïa brodée or ou argent pour les plus riches, et pour les femmes, celui de la chéchia agrémentée de soltanis[5] . Certains s’éprenaient même de musique et de théâtre, ce qui était rare pour des villes de la taille d’Aïn-Beïda à cette époque ; ils initiaient des manifestations qui, toujours, enthousiasmaient une foule bon enfant. Ainsi, après avoir appris à connaître la ville et s’être initiés aux « règles du jeu » qui en ont fait des citadins, bien des gens d’origine paysanne renoncèrent définitivement aux habitudes de leur milieu d’antan et acquirent d’autres manières de vivre.

Figure 2

Maison coloniale à Aïn-Beïda

Mais, paradoxalement, ils étaient nombreux à être restés enracinés dans la gangue rurale. Parmi eux, il y avait ceux qui faisaient déplacer, en été, l’ensemble de leur famille vers la campagne, pour que chacun participe à sa façon aux travaux de moisson, alors que d’autres, dans un but lucratif ou pour un besoin d’autoconsommation, aménagèrent un coin dans leur maison pour abriter une ou deux vaches à lait. D’ailleurs, on peut noter, à ce propos, le témoignage d’un acteur juif français d’origine algérienne, Roger Hanin, petits-fils d’un ancien rabbin d’Aïn-Beïda. En parlant de ses grands-parents, il soulignait :

Ils avaient une vache pour le lait. Je me vois encore quand j’allais en vacances à Aïn-Beïda, dans la petite cour où on trayait le lait de la vache… C’était plus économique [pour une famille nombreuse, qui n’était pas à l’aise financièrement] (Tribune Juive, n°30, Paris, 2007).

Figure 3

Construction à structure poteaux-poutres rassemblant commerces et habitat, à Aïn-Beïda

Ces pratiques relèvent d’un genre de vie commun à des populations vivant dans plusieurs villes algériennes. Aussi s’interroge-t-on sur l’authenticité de leur citadinité. Car, selon Boumedine, la définition proposée [de la citadinité (être de la ville)] « ne recouvre pas l’urbanité (être dans la ville), ou tout au moins ne concerne qu’une partie des urbains, elle repose sur une exclusion dans laquelle l’urbanité serait une condition nécessaire mais pas suffisante… »[6] (1996 : 49). Il ajoute que dans une même ville, on peut être en présence « de citadinités multiples attachées à des groupes sociaux qui se caractérisent par une appartenance ethnique, de classe, etc. et qui se manifestent, soit par un fond commun, soit, au contraire, par une contiguïté spatiale ou une coexistence sociale » (Ibid. : 50). Pour illustrer ses propos, il cite l’exemple d’Alger, à travers une pérégrination qui l’a conduit à la période précoloniale. Dans cette ville, « coexistaient des citadins-habitants issus de la population locale (berbères), les réfugiés d’Andalousie, les Turcs et les Mameluks[7] , les esclaves et les descendants d’esclaves (Européens, Africains) […] : autant de citadins, autant de traditions, autant de langues » (Ibid.). Il poursuit, en ce qui concerne les Andalous réfugiés d’Espagne en Algérie où ils ont introduit l’hydraulique agricole et développé l’artisanat :

Ils s’affirment comme les authentiques citadins, malgré leurs activités orientées vers l’agriculture. Ce n’est donc pas la nature de l’activité qui fonde toujours le discours sur l’authenticité du monde citadin, ni celui – c’est mieux à dire – sur la suprématie d’un art ou d’une manière de vivre sur une autre, pourtant assise sur un pouvoir exclusivement urbain […] (Ibid. : 51)

Cette affirmation confirme l’authenticité citadine des habitants d’Aïn-Beïda qui s’adonnent à l’activité agricole, pourvu que leurs interventions dans la ville se manifestent par des signes reflétant des représentations citadines, pour signifier que la ville n’est pas la campagne, que ses pratiques « procèdent de la citadinité et, en même temps, en sont des quasi-énoncés, qui la mettent en forme et l’infléchissent […] » (Lévy et Lussault, 2003 : 160). Quant à la possession d’une vache à lait par l’ancien rabbin d’Aïn-Beïda, il s’agit d’une pratique courante que l’on retrouve chez des familles indigentes, mais qui n’altère pas leur citadinité.

On peut converser longuement sur le concept de la citadinité, mais il n’est pas dans notre propos d’aller plus loin que ce qui a été formulé, sauf qu’il est opportun de faire part de quelques indications relatives à la reconnaissance de la qualité de citadin par les autochtones d’Aïn-Beïda, et reposant sur une longue fréquentation de la ville ainsi que sur des entretiens avec plusieurs de ses habitants dont Monsieur Khelfi, ancien clerc de notaire au début des années 1940.

Les citadins sont « recrutés » sélectivement au sein des urbains. Il y a ceux pour lesquels le critère de l’ancienneté dans la ville est fondamental, c’est-à-dire reposant sur une échelle de temps suffisamment importante pour permettre à des migrants d’origine rurale de s’initier à la pratique de la ville et de se mouler dans la culture citadine. Par sa naissance à Aïn-Beïda, leur progéniture fait partie des Ouled Bled, elle est citadine de facto. Littéralement « enfants de la ville », les Ouled Bled sont tous les citadins que définissent, à la fois, deux indicateurs : être né à Aïn-Beïda et issu d’une famille dont l’antériorité dans cette ville est établie depuis fort longtemps.

Une autre catégorie de citadins est constituée des Beldis, des habitants d’origine composite, Constantine et Mila étant les pourvoyeurs les plus importants. Citadins par essence, les Beldis sont les dépositaires d’une culture forgée dans une histoire urbaine ayant permis le cumul des oeuvres humaines. Ainsi, ils en transmettent les préceptes aux autres habitants de la ville. À Aïn-Beïda, de grandes familles de Beldis se sont installées, parmi elles, les Benthabet, les Belkhitmi et les Benchaabane, des arabes de souche, les Bachtarzi, dont les aïeux étaient des Kouloughlis, les Rodesli, des descendants de janissaires turcs[8] , les Zerbib, les Guedj et les Tannoudji, des familles appartenant à la communauté juive. Aux Beldis, s’ajoutent des citadins reconnus comme tels, parce qu’il s’agit de migrants venus d’autres villes, mais sans qu’on ait à s’enquérir de leur ancienneté dans l’endroit qu’ils ont quitté.

Cette typologie, fondée sur l’antériorité dans la ville et l’ancrage historique, souligne la diversité culturelle des communautés autochtones d’Aïn-Beïda. Cependant, elle s’inscrit dans le discours évaluateur entonné entre autres par Benatia (1980) et Lesbet (1988) à propos de la citadinité dont ils excluent les ruraux de migration récente, parce qu’ils considèrent que ces derniers ont des moeurs réputées « trop frustes » pour la culture citadine. Or, il nous paraît plus judicieux de postuler que la citadinité trouve son sens fondamental plutôt dans les pratiques et représentations individuelles de l’espace urbain, car bien d’anciens ruraux peuvent avoir une pratique plus citadine que celle de certains natifs de la ville dont la présence de la famille dans la cité est fort ancienne (Gervais-Lambony, 2003 : 37).

Les communautés composant la population autochtone d’Aïn-Beïda étaient besogneuses. Elles s’adonnaient à diverses activités, le commerce principalement qui constituait, en dehors du secteur des services, le facteur fondamental ayant fait de la ville le point nodal de la région (Ben Badis[9] , 1929) ; mais la population autochtone comptait aussi une frange importante de propriétaires terriens qui avaient la mainmise sur de grands domaines se trouvant dans les campagnes environnantes. Les métiers liés à l’artisanat y étaient importants ; aussi certaines corporations de métier ont-elles servi à désigner des rues. C’est le cas de la rue des Cordonniers ou de la rue des Bijoutiers, là où l’on a recensé, en 1958, neuf titulaires de poinçons qui étaient de culte judaïque sur un total de douze bijoutiers (Département de Constantine, source anonyme).

Ville ouverte, Aïn-Beïda savait accueillir ceux qui répugnaient à la vie d’ailleurs, notamment parce qu’il s’agissait d’un espace de convivialité et aussi d’un espace où, lorsqu’on venait de la grande ville, on retrouvait sans peine les repères que reflètent des pratiques relevant de la citadinité. À l’orée du XXe siècle, L’émir Khaled[10] , et non à son corps défendant, l’a choisie pour y vivre, après avoir été malmené par les autorités coloniales à Alger, avant son exil en Égypte, puis son retrait définitif en Syrie (Kaddache, 1987). Plus tard, Ben Badis, lors d’un périple qui l’avait conduit à Aïn-Beïda, avait bien souligné le caractère hospitalier de ses habitants, ainsi que les qualités d’un groupe d’intellectuels forgé dans sa doctrine émancipatrice[11] . Certains autochtones, qui ne dérogèrent guère aux préceptes du nationalisme algérien, constituèrent une élite locale qui, au début des années 1940, érigea des espaces où les préoccupations de ce mouvement furent prises en charge, à travers essentiellement un club de rencontres, le Nadi Errached, ou sportif, l’Union sportive musulmane d’Aïn-Beïda, lorsque le contexte ne permettait pas à des formations politiques musulmanes de pratiquer leur activisme librement[12] .

Mais par-delà ces quelques indications décrivant un genre de vie reflétant des pratiques citadines, déclinées sous l’angle de la diversité, de la convivialité et de l’hospitalité, des fonctions commerciales et de la centralité, force est de constater, plus tard, que la culture urbaine a été progressivement entamée. Les ruraux s’approprient alors la ville, et le désordre urbain y devient une caractéristique prégnante : un désordre créé par la croissance de la ville, parce que mal contrôlée, et prenant souvent la forme d’une urbanisation illégale.

Genèse de l’étalement urbain, ségrégations et désordre urbain

La ville d’Aïn-Beïda est une création ex-nihilo[13] sur le finage de la tribu des Haracta, pour la constitution d’un poste de commandement d’un cercle militaire et l’établissement d’un Bureau arabe[14] afin d’administrer les populations autochtones de la région. Selon les résultats du Recensement général de la population et de l’habitat d’avril 2008, la ville comptait 115 000 habitants et son territoire communal présentait une densité dépassant 2000 habitants au km2. Avec un premier lotissement en 1851, Aïn-Beïda est le centre le plus ancien de la wilaya (équivalent du département en France) d’Oum el Bouaghi et également le plus peuplé actuellement. Par sa superficie, elle est aussi le chef-lieu d’une des plus petites communes de l’Algérie. Mais c’est là le lot d’une ancienne « commune de plein exercice » dont le statut, du temps de la colonisation, était destiné à asseoir un peuplement européen qui n’avait guère besoin d’un territoire aussi vaste que celui de la « commune mixte »[15] , d’autant plus que les villes créées par les Européens s’inscrivaient dans le fondement de l’ordre colonial, qui n’envisageait point un brassage des populations, mais faisait en sorte que l’indigène reste marginalisé et cantonné dans une condition de sous-prolétaire et de dominé (Bourdieu, 2006). La figure 4 illustre l’ordre colonial : le binôme dominant/dominé (Ibid.). Du haut de leur balcon, des colons savourent leur position de dominants. Ils étaient loin de se douter que les dominés, ces indigènes, des ruraux qui faisaient leur entrée dans la ville, un jour de souk, pour y rester juste le temps d’un approvisionnement en produits nécessaires ou d’une rencontre avec les leurs, allaient, plus tard, devenir les maîtres de la cité.

C’est parce qu’il fallait laisser se développer deux chefs-lieux de wilaya qui lui sont proches et qui avaient fait partie de son ancien arrondissement, Oum el Bouaghi pendant une longue période, et Khenchela durant un laps de temps très court, que la ville d’Aïn-Beïda était restée longtemps marginalisée et réduite sciemment à une laissée-pour-compte. Elle a bénéficié tardivement de plusieurs projets de développement, mais la crise urbaine y demeure dans toutes ses formes, principalement celle qui a trait au logement, dont la demande est toujours supérieure à l’offre, à cause d’une croissance accrue de la population. Mais d’autres maux sont également inquiétants, comme le manque d’équipements, les difficultés de transport, la quête de l’emploi ou la présence envahissante d’une pauvreté urbaine faisant face aux manifestations extérieures de la richesse qui caractérise certains quartiers.

Figure 4

Aïn-Beïda vers 1910 : une porte d'accès à la ville (côté nord)

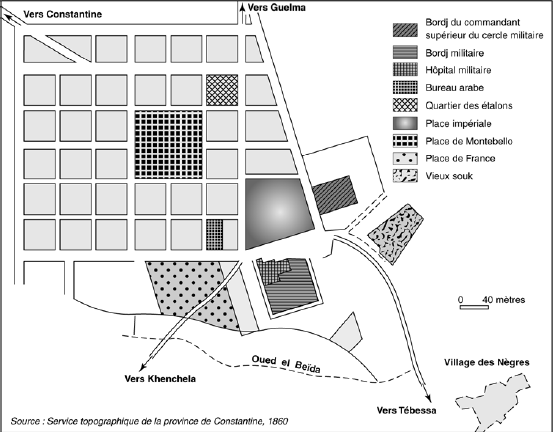

La ville est née sur les restes de Marcimeni la romaine, à partir de la construction de deux bordjs militaires situés dans le même voisinage, l’un en 1848 et l’autre en 1850. Ce site est tout près de l’emplacement du Vieux souk des Haracta qui, du temps de la Régence turque, constituait non seulement un lieu d’échanges économiques, mais également un lieu de rencontres sociales et politiques. C’est à proximité de ces deux bordjs qu’a pris naissance le noyau colonial dont le développement véritable coïncida avec l’avènement du Second Empire, lorsqu’on s’est mis à glorifier l’intervention de Napoléon III en Italie contre l’Autriche, notamment par les noms qu’on donna à un certain nombre de rues et de places publiques, comme les rues de Solferino et de Magenta ou la place de Montebello. Le plan d’ensemble est celui du damier, une unité reposant sur une place centrale et des rues qui se coupent à angle droit tout en étant assez larges pour que puissent se croiser aisément des voitures attelées et plus tard des automobiles (figure 5). Aïn-Beïda continue encore d’être marquée par cette morphologie, car malgré la décolonisation et les croissances actuelles, le centre-ville est resté dans la ville européenne.

Il semble que le noyau colonial a vu le jour en même temps que le Village des Nègres, un quartier isolé et rejeté au sud-est de l’agglomération, en allant vers Tébessa (figure 5). C’était un « village-ghetto » qui regroupait quelques maisons précaires construites en pierres et en pisé et abritant une population négroïde, des descendants d’esclaves originaires d’Afrique noire, avec des femmes et des hommes à tout faire, dont on sollicitait les bras pour les besoins les plus astreignants (Yelles, 2005). Le Village des Nègres fut, par la suite, démoli et la population regroupée dans des habitations du même type qu’auparavant, sur un site jouxtant la partie nord-est de l’agglomération et baptisé Village nègre, au début du siècle passé. Après cela, une vingtaine de maisons, elles aussi construites en maçonnerie précaire, furent ajoutées à la bordure sud-est de la ville, alors qu’un lotissement, en bonne et due forme, a été créé à sa partie sud-ouest, ce qui donna naissance aux quartiers de La Zaouia et de Murienne. On adjoignit au premier la cité Savary, devenue, à l’Indépendance, la cité Djemoï, un quartier destiné, lors de la guerre de libération, à contenir une population fuyant les campagnes. Celle-ci déferla, ensuite, sur d’autres espaces périphériques, des terres agricoles que les propriétaires découpèrent en terrains à bâtir.

Figure 5

Aïn-Beïda en 1860 : un village de garnison

Ainsi, les maisons s’agglutinèrent les unes aux autres selon des implantations privilégiant l’appartenance des individus à un même groupe, de façon à constituer des mechtas urbaines, sorte de hameaux regroupant le plus souvent des habitations appartenant à une même famille. Puis, progressivement, c’est tout le territoire périphérique de la ville qui, avec quelques nuances, a été partagé entre les quatre fractions formant l’ancienne tribu des Haracta. Or, il reste vrai que des éléments ayant d’autres origines, tout en étant minoritaires, se mêlèrent aux autres migrants, mais sans pour autant altérer leur cohésion qui, plus tard, lors de la période postindépendance, a marqué leurs comportements. Selon les circonstances, en effet, des attitudes identiques sont adoptées par les individus originaires d’un même clan. Le sentiment d’appartenance tribale, en période électorale par exemple, instaure, entre les membres d’un même groupe, des liens de solidarité qui sont mis à profit pour soutenir la représentation qui leur sied. Ainsi, un Ould Bled, sans ancrage tribal, ne peut être habituellement élu à la tête des édiles de la ville. De tels comportements ne sont pas le propre d’Aïn-Beïda, mais de toutes les petites et moyennes villes de l’Algérie.

[Dans ces localités,] le politique se tisse sur des réseaux de parenté et s’exprime par des termes de lignage, les rapports de parenté sont souvent imbriqués au sein du politique, et c’est à la force de la tribu, açabtya[16] , que l’on fait appel (Margouma, 2004 : 133).

Ce qui est ethnicité en ville est considéré comme importé de la zone rurale. Ensuite est établi un lien entre ségrégation spatiale et ethnicité (Gervais-Lambony, 2003 : 35).

Autrefois, à Aïn-Beïda, les comportements étaient autres. Un homme, la quatre-vingtaine, évoque l’époque où la ville constituait un référent identitaire commun à l’ensemble de la population :

[…] n’a-t-on pas vu, même du temps de la colonisation, dans les années 1940, un musulman non naturalisé Français à la tête de la municipalité ? Le Docteur Boumali n’était pas harkati, mais les gens aimaient sa droiture et son charisme…

Certains habitants mettent toujours en exergue leur identité en se référant à la communauté dont ils sont issus, ainsi Flen ne dira pas « je suis Flen fils de Felten », mais « Flen fils de Felten El Amari », El Amari se dit de tout individu faisant partie des Ouled Amara, une fraction de la tribu des Haracta. L’entraide pécuniaire est également un aspect qui marque les rapports entre les personnes à l’essence tribale identique, comme la collecte de fonds pour la constitution d’une dîme, la diya, rendue « nécessaire » à la réparation d’un préjudice. Si, par exemple, un décès survient à la suite d’une rixe, une somme d’argent déterminée par consensus est versée à la famille de la victime, nonobstant une comparution des prévenus devant la justice de l’État. Cette pratique n’est pas inscrite dans le code pénal algérien, mais les pouvoirs publics s’en accommodent parfaitement ; elle empêche d’éventuelles représailles.

Vecteur de ces comportements, l’exode rural n’a jamais cessé ; il s’est poursuivi après la période coloniale. En marquant une recrudescence lors de la Révolution agraire, au début des années 1970, il a été à l’origine d’un premier bidonville, situé au pied d’un monticule, le Djebel Bouakouz, ensuite d’un second, non loin du même site, puis d’un troisième, sur les terrains Laskri. En 1998, ces bidonvilles comptèrent ensemble 16 000 habitants, des anciens ruraux essentiellement. Mais faut-il rappeler que si la guerre d’Indépendance a impulsé un exode rural massif, la fuite des campagnes a eu également pour cause la quête d’un travail en ville ou la scolarisation des enfants. Ces migrations vers la ville ont été ralenties durant les années 1980, mais elles se sont revigorées lors de la décennie 1990, appelée communément « la décennie noire »[17] , et par la suite. Les résultats préliminaires du Recensement général de la population et de l’habitat du mois d’avril 2008 font état d’une population agglomérée de 87 % pour l’ensemble de l’Algérie (agglomérations chefs-lieux de communes et agglomérations secondaires confondues) par rapport à la population totale résidente, alors que le recensement de 1998 en dénombre 81 %, ce qui laisse supposer que l’exode rural se poursuit. Ajouté à la croissance naturelle des villes, cela s’est traduit, à l’échelle du pays, par une explosion urbaine, et l’on assiste à un renversement de tendance qui fait passer l’Algérie de pays à tradition rurale à pays à majorité urbaine, sans que les villes soient préparées pour juguler l’impact de ce bouleversement (Côte, 1996).

Au terme de la période coloniale et lors des premières années de l’Indépendance, il y avait, au sein de la ville, une opposition entre deux types d’habitants, les uns occupant le centre structuré, les autres, ceux qui avaient fui les campagnes à cause de la guerre de libération, et qui ont été refoulés aux portes de la ville où ils ont construit des maisons insalubres et sans plans réglementés. Cependant, à la fin des années 1960, un quartier pavillonnaire, L’espérance, érigé sur des terrains appartenant à un particulier et acquis par d’anciens citadins, a pu égayer une partie de la zone mitoyenne à la bordure ouest du noyau colonial. Puis ce fut le cas du lotissement Belle-vue, au nord de l’agglomération, lorsqu’en 1973, la ville bénéficia de plusieurs projets de développement dans le cadre d’un Plan d’urbanisme directeur (PUD). Elle a été dotée également, mais bien plus tard, en 1992, d’un autre type de plan, le Plan directeur d’aménagement et d’urbanisme (PDAU), bien qu’entre-temps, une série d’opérations non planifiées ait vu le jour. Ce fut alors la création, ça et là, de plusieurs lotissements, comme ceux d’El Kahina I et II ou celui de l’Aurès. L’État a pu également initier d’importants programmes de logements, de type collectif notamment, ou engager des actions comme celles concernant la régularisation ou la résorption de l’habitat précaire (RHP). La régularisation a consisté à mettre progressivement la situation foncière des occupants d’habitat informel en conformité avec les dispositions légales et devait doter leurs quartiers d’infrastructures et d’équipements nécessaires à un cadre de vie décent ; ce qui, globalement, n’a jamais été fait. Tout juste a-t-on pu créer une école dans certains de ces endroits. Quant à la résorption de l’habitat précaire, les résultats escomptés semblent probants : depuis 1996, 2360 logements ont été démolis sur un total de 2760, ce qui a mis fin à l’existence de trois bidonvilles se trouvant dans l’agglomération (Bouchemal, 2005).

La figure 6 montre quelques maisons précaires à Aïn-Beïda, dans le quartier Beïda Seghira, près de la cité Essalem. Elles sont 14 familles à y loger. Âgé d’une cinquantaine d’années, le chef de l’une d’elles raconte :

J’ai quitté El Ogla, qui se trouve à une centaine de kilomètres d’ici, en 1984, pour m’installer sur ce site ; on nous disait qu’on pouvait avoir du travail à Aïn-Beïda. J’ai neuf enfants et seule la fillette de huit ans est scolarisée ; elle est la plus jeune, les autres n’ont jamais été à l’école, ils sont tous à ma charge. Au début, je cassais les pierres à la carrière qui se trouvait juste à côté ; aujourd’hui je suis porteur de charges […] Regardez la première maison en face ; trois ménages y vivent : celui du père et ceux de deux de ses enfants…

Figure 6

Quelques habitations précaires dans le quartier périphérique de Beïda Seghira à Aïn-Beïda

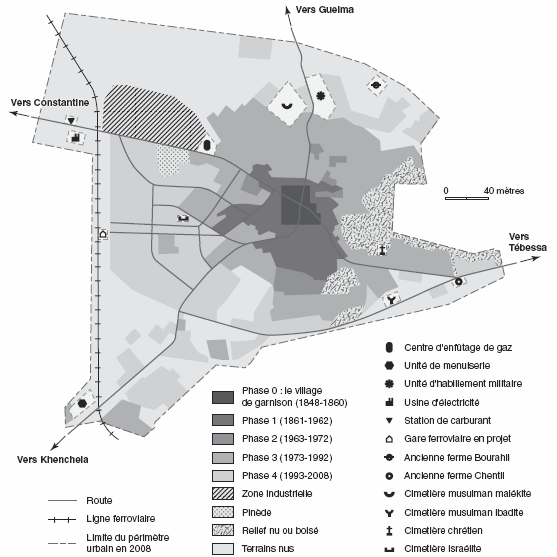

Les documents accumulés, ainsi que nos enquêtes de terrain, nous ont permis d’élaborer la figure 7 qui représente quatre phases de la croissance urbaine. La phase 1 est précédée d’une phase zéro, toutes les deux correspondant à l’épisode colonial. L’une a vu naître la ville européenne, à l’origine un village de garnison destiné à assurer le commandement du cercle militaire d’Aïn-Beïda. L’autre fait état des croissances spatiales à partir du noyau colonial tout au long d’un siècle.

La phase 2 fournit des indications sur les premières extensions urbaines de la période post-indépendance, selon la situation révélée par le PUD de 1973. Ces premières extensions sont de faible ampleur et prennent leur importance au sud de la ville pour donner lieu à un quartier qui a servi, durant les années de l’immédiat après-guerre, à accueillir une population venant essentiellement des campagnes paupérisées. Des constructions, sans plan d’architecture, ont été érigées sur un terrain non viabilisé et sans équipement. Cette phase s’inscrit dans un contexte national qui a commencé par une conjoncture difficile (une économie désarticulée et des incertitudes politiques : conflit militaire en Kabylie et guerre avec le Maroc). Une autre conjoncture a suivi ; celle du choix des grandes orientations économiques et de l’édification de l’État-nation. La phase 3 exprime la situation engendrée par la frénésie des constructions, favorisée par la mise en oeuvre du PUD de 1973 qui a servi à la création de la Zone d’habitation urbaine nouvelle (ZHUN) pour la réalisation des programmes sociaux de logements. Cette frénésie a également été favorisée par l’accès à l’habitat individuel encouragé par des lotissements non planifiés. La consommation de l’espace s’est fortement accrue durant cette phase. Pour s’étendre, la ville a multiplié, en une vingtaine d’années, d’environ trois fois la superficie occupée pendant un siècle, lors de l’époque coloniale. La phase 4 reflète les croissances urbaines survenues à l’issue de la réalisation de plusieurs programmes de développement. Durant cette période, ont été institués deux plans d’urbanisme, le PDAU de 1992 et celui de 2006. Là aussi, la consommation de l’espace a été très importante, au point qu’actuellement, les limites du périmètre urbain se confondent presque avec celles de la commune. Ainsi, les pouvoirs publics ont instauré le PDAU de 2006 regroupant la commune d’Aïn-Beïda et celle de F’kirina, une commune limitrophe qui, en matière de terres urbanisables, aura à subvenir aux besoins de l’autre.

Figure 7

Ville d’Aïn-Beïda : évolution de l’étalement urbain

Mais comme partout en Algérie, la façon de produire l’urbain n’a guère signifié une exécution à la lettre des instructions émises par les Plans directeurs. La planification urbaine a toujours été biaisée, à cause principalement d’une césure entre politiques prônées et pratiques urbaines souvent prédatrices, ou parce qu’il fallait gérer les opérations de « coups partis » et parer au plus pressé. Pour Aïn-Beïda, nombreuses sont les carences relevées dans la réalisation des deux plans d’urbanisme (PUD et PDAU). Elles concernent généralement les détournements relatifs à l’affectation des sols. Dans la ZHUN, par exemple, des terrains où l’on prévoyait la constitution d’un habitat collectif et des équipements à caractère structurant, ou des aires récréatives, ont été octroyés à des individus pour la construction de villas. Ces personnes avaient pu user de passe-droits obtenus auprès de décideurs peu soucieux de remplir consciencieusement la mission qu’on leur avait assignée et qui, de tout temps, se sont mis à lotir des espaces frappés de servitudes et à concéder des morceaux de trottoirs pour la création de kiosques ou d’autres commerces (figure 8 a à d). En effet, pour agrandir la superficie de leurs biens fonciers, certains propriétaires empiètent sur les espaces publics attenants. La réglementation en vigueur interdit ce genre de pratique, mais, très souvent, la situation est régularisée, si la puissance de pénétration du contrevenant au sein des instances locales est consistante. Dans le cas contraire, très rares sont les réactions qui mettent fin à ce méfait, la loi étant « mise en berne » par ceux qui sont chargés de l’appliquer, d’autant plus que leur laxisme les laisse indifférents vis-à-vis des interventions sur le tissu urbain préexistant. Cela est encore vrai, notamment lorsque des occupants de logements collectifs se mettent à annexer des morceaux de l’espace extérieur mitoyen, pour l’extension de la sphère domestique, en procédant au marquage du territoire conquis au moyen d’une clôture et en perçant le balcon pour la réalisation d’une porte d’entrée. Ce type de comportement, adopté par des habitants du rez-de-chaussée, exprime non seulement un besoin d’agrandissement de l’espace habité, mais également la volonté de dresser une frontière entre l’individualisme des uns et le mode d’habiter des autres.

Figure 8a

Annexion d'un morceau de trottoir pour l'extension d'une villa à Aïn-Beïda (route de Sédrata)

Figure 8b

Une ruelle piétonne à Aïn-Beïda (noyau colonial). À l'arrière-plan, une maison obstruant la chaussée

Figure 8c

Annexion d'un morceau de trottoir pour l'extension d'un magasin à Aïn-Beïda (route de Khenchela)

Figure 8d

Annexion d'un morceau de l'espace public par un habitant du rez-dechaussée d'un immeuble collectif à Aïn-Beïda (route de Khenchela)

Face à ces pratiques, dont la responsabilité incombe essentiellement à ceux qui détiennent un pouvoir de décision, on est en droit de douter de l’application stricte d’un autre type de plan, le plan d’occupation des sols (POS) qui doit réglementer plusieurs secteurs de la ville. Le noyau colonial, par exemple, a été doté d’un POS de restructuration, approuvé en 2003, bien élaboré et ambitieux, mais dont l’exécution se fait par petites touches seulement. On se demande, en effet, si l’on oserait mettre fin à l’occupation d’une bonne partie de cet endroit par des commerces informels[18] , installés dans les rues ou hébergés dans des abris dressés sur les trottoirs, sous l’oeil débonnaire de l’administration, interdisant ainsi la circulation des automobiles et faisant perdre au damier son charme et à la ville tout son sens (figure 9).

Cette appropriation de l’espace public signifie la déchéance des valeurs de la citadinité que régissent les modalités du « vivre ensemble » et donc de la convivialité. Nous rejoignons Jaillet (1999) pour dire que le « vivre ensemble » fonde l’expérience de la citadinité, même si ce n’est que dans un espace public, et qu’il contribue à produire non pas de la socialité seulement, mais une société, c’est-à-dire une capacité collective à faire tenir ensemble des groupes fortement différenciés. L’espace public ne devrait pas être accaparé pour un usage privatif, sa fonction est d’être partagé par la population et de constituer un lieu de convivialité et de côtoiement social (Semmoud, 2007) : « expression emblématique de la citadinité, l’espace public est par excellence ce qui fait de la ville autre chose qu’une mosaïque de quartiers et un simple agrégat de petits mondes étanches » (Grafmeyer, cité par Semmoud, 2007 : 96).

Figure 9

Une rue squattée par le commerce informel à Aïn-Beïda (noyau colonial)

Autrefois, à Aïn-Beïda, les marchands à la sauvette pratiquaient leur activité en évitant d’être repérés par les agents de l’ordre public. Aujourd’hui, on ne peut plus les qualifier comme tels, leurs commerces étant tolérés par ceux-là mêmes qui les persécutaient auparavant. Ils ont accaparé les espaces publics, les trottoirs et les rues du noyau colonial, qu’ils interdisent à la circulation automobile, après que chacun d’eux ait déterminé son propre territoire. Certains riverains s’accommodent parfaitement de cette situation et en tirent profit, grâce à la location de pans des façades de leurs habitations pour permettre aux vendeurs d’exposer des vêtements. Mais d’autres s’en inquiètent, notamment à cause des nuisances et des incendies ou lorsqu’il s’agit d’un malade à évacuer en urgence.

Le laisser-aller, qui consacre la déshérence de l’espace urbain, est de mise partout, surtout lorsque sont tolérées des pratiques en rupture avec ce que doivent être les habitudes et les activités en ville. En témoigne le mode de vie de certains habitants d’Aïn-Beïda qui constitue un référent socioculturel relevant de la campagne. Dans les nouvelles extensions, par exemple, l’étable ou la bergerie prend place dans quelques constructions : la pratique d’un élevage, dont les troupeaux rassemblent plusieurs têtes et qu’on envoie paître même dans les quartiers résidentiels cossus, souligne les difficultés d’une ville à repousser une ruralité envahissante (figure 10 a, b, c).

En Algérie, l’élevage ovin est désormais une pratique courante en milieu urbain ; la presse écrite en fait écho régulièrement. Ainsi, le 24 juin 2008, le journal El Watan a signalé l’existence d’une centaine de personnes exerçant ce genre d’activité dans leurs habitations, situées dans le quartier périphérique de Bokhrs, à Saïda. Le même journal a fait mention, le 13 mai 2008, d’un cas similaire à Annaba : « aussi surprenant qu’insolite, le propriétaire fait de l’élevage ovin » dans un logement de trois pièces, au quatrième étage d’un immeuble collectif, situé à la Cité du 8 mars. Dans les deux villes, les riverains s’en plaignent, mais les pouvoirs publics n’ont jamais inquiété les réfractaires.

Dans tous les cas, les comportements qui ont présidé au désordre urbain tendent à faire disparaître « la ville » comme référent identitaire commun et développent des urbanités déniant les spécificités des valeurs citadines. Pour l’ensemble des villes algériennes, l’arrivée massive des ruraux a très souvent alimenté les discours sur ces formes de vie, estimant que ce rush migratoire a donné une tonalité particulière aux agglomérations par l’habitat et les pratiques sociales et sociétales qu’il véhicule (Côte, 1996). En s’agrégeant sur des fragments d’espace bien individualisés, les installations des ruraux ont eu pour résultat une prolifération largement démarquée vers la périphérie. À Aïn-Beïda, ce type de schéma est mis en exergue par une fragmentation sociospatiale territorialisée par les différentes formes d’extension, notamment celles ayant comporté des constructions informelles, actuellement régularisées, et des bidonvilles auxquels ont été substitués des lotissements « improvisés » pour reloger leurs occupants. Les restructurations opérées n’ont eu qu’un impact limité. Elles n’ont amoindri que très peu les contrastes sociospatiaux catégoriels ; les habitants concernés sont restés cloîtrés sur des espaces étanches, reflet d’une ségrégation résidentielle et sociale voulue ou imposée.

Figure 10a

Dans le quartier périphérique Aurès à Aïn-Beïda, une bergerie côtoyant une épicerie

Figure 10b

Un troupeau de moutons paissant dans le quartier résidentiel Essanaoubar à Aïn-Beïda

Figure 10c

À la cité Essalem à Aïn-Beïda, un troupeau de bovins paissant dans les détritus

Fustigés par les uns, apitoyant les autres, les habitants des anciens quartiers informels continuent à nourrir les débats sur leur urbanité. Aussi, pour mieux cerner cet état de chose, n’y a-t-il pas lieu de pénétrer l’horizon de ces gens ? Cela semble très simple lorsqu’on essaie d’entreprendre une investigation au sein de leurs réceptacles, comme la cité Essalem, un quartier périphérique propice à une enquête géographique sur l’accès à la ville des anciens ruraux. La volonté d’identifier ces habitants nous éclaire sur leur manière de penser l’urbain et permet d’aborder les questions d’intégration et de rendre compte des relations entre citadinité et ruralité.

La cité Essalem ou le continuum rural-urbain

Quartier périphérique au nord-est de la ville, la cité Essalem a été, à l’origine, un lotissement découpé en 1034 lots répartis sur trois parties que nous nommerons site 1, site 2 et site 3. L’ensemble était destiné à reloger les habitants de deux bidonvilles mitoyens, Bouakouz et l’ancienne carrière Dominique, ainsi que quelques personnes indigentes résidant dans d’autres quartiers de la ville. Ce programme de relogement a été conçu dans le cadre de l’auto-construction, grâce à un apport modique de fonds propres des acquéreurs et une aide substantielle de l’État. Mais dès qu’ils eurent acquis leurs lots de terrain (d’une superficie de 120 m2), une grande partie des bénéficiaires les vendirent et ne quittèrent leurs bidonvilles que lorsque ces derniers furent démolis en 2005[19] D’autres scindèrent les leurs en deux, voire en trois, pour garder une partie et vendre le reste. Ainsi, le nombre des maisons construites, y compris le nombre de constructions érigées sur des terrains affectés, auparavant, à des besoins autres que l’habitat, a été amené à 1500 au lieu de 1034, comme prévu initialement, et la population est passée à environ 14 000 individus, d’où une densité de près de 10 habitants au m2.

Une investigation à partir de données glanées auprès d’institutions se trouvant à Aïn-Beïda a permis de connaître l’origine des acquéreurs initiaux des lots de terrain des trois sites composant le lotissement Essalem. Ce fut un travail de longue haleine qui s’est fait en deux étapes, au courant de l’année 2007. La première étape a consisté à établir la liste de ces acquéreurs à partir de documents fournis par l’Agence foncière (Antenne de Wilaya de gestion et de régulation foncière urbaine). La consultation du fichier électoral a constitué la deuxième étape. Ce fichier renseigne sur les flux migratoires. Ainsi, en s’enquérant de la situation de chacun des acquéreurs initiaux (commune d’origine, filiation et éventuel changement de résidence), il a été possible d’atteindre le but escompté.

Sur l’ensemble de ces acquéreurs, 85 % résidaient dans les bidonvilles Bouakouz et de l’ancienne carrière Dominique. Parmi ces derniers, 25 % sont d’authentiques autochtones, des Beïdis (habitants d’Aïn-Beïda) que le sort a réduit à une indigence totale. Les autres, soit le contingent le plus important, sont d’anciens ruraux, essentiellement des paysans venus chercher du travail à Aïn-Beïda, lorsqu’ils furent expulsés des campagnes à cause de la Révolution agraire (1971), à l’origine de la nationalisation des terres communales qui les faisaient vivre. Certains sont originaires de plusieurs communes proches d’Aïn-Beïda, ne dépassant guère la cinquantaine de kilomètres, comme celles des régions de Meskiana et de Sédrata. D’autres sont venus de plus loin et habitaient dans la wilaya de Tébessa, notamment dans ses zones limitrophes de la Tunisie, à plus de 100 km. L’effectif restant, soit 15 % du total, regroupe des acquéreurs issus de quelques quartiers pauvres de la ville.

Cependant, cette répartition ne reflète pas la situation actuelle sur le terrain, car elle a précédé les changements survenus aux biens fonciers, à la suite des ventes ou du morcellement d’une partie des lots de terrain par un grand nombre d’acquéreurs initiaux. L’Agence foncière n’a pas en sa possession les données qui permettent d’élucider pareille question, dans la mesure où elle ne s’occupe que des ventes de terrains appartenant à la commune. Les informations relatives aux transferts de terrains entre individus sont détenues par la Conservation foncière qui procède à la publicité[20] des actes consignant les cessions de biens fonciers. Ainsi, cette source est la seule qui rend compte des ventes de terrains effectuées par les acquéreurs initiaux du lotissement Essalem. Mais pour que cela soit possible, il faut que ce dernier soit lui-même assorti de la publicité. Or, des trois sites composant ce lotissement, seul le site 3 remplit cette condition. C’est celui qui compte le moins de lots, soit 146 seulement, mais il constitue un échantillon suffisamment fiable pour exprimer la tendance qui prévaut dans le peuplement de la cité Essalem.

Après avoir répertorié les acheteurs de seconde et de troisième main, en plus des acquéreurs initiaux qui ont gardé leurs biens, nous avons eu recours au fichier électoral pour connaître l’origine géographique des propriétaires actuels des habitations du site 3. Soixante lots ont été morcelés par leurs acquéreurs initiaux et 12 par des acheteurs de seconde main, d’où un rajout de 77 lots, ce qui ramène l’ancien total à 223 actuellement. Les acquisitions étant d’un lot par personne, le nombre réel des propriétaires est donc égal à celui des propriétés.

L’origine géographique de ces propriétaires est variée, mais un nombre restreint habitait auparavant les bidonvilles Bouakouz et l’ancienne carrière Dominique, alors que ceux qui sont issus des milieux ruraux forment l’essentiel de l’effectif global, soit respectivement 21 et 202 personnes. Les acquéreurs qui étaient d’anciens ruraux résidant également dans ces deux quartiers sont au nombre de 95 et ceux de migration récente, de 107, soit le contingent le plus important. Tous ces propriétaires sont venus de plusieurs communes : celles qui ont été indiquées pour les acquéreurs initiaux d’origine rurale, mais aussi – pour plusieurs – du Souf, une région connue depuis des lustres pour avoir son apport relatif dans le peuplement de la ville d’Aïn-Beida. D’autres proviennent des Hautes Plaines steppiques de l’Algérie centrale, région distante de plusieurs centaines de kilomètres d’Aïn-Beïda.

Conçue pour apporter un bien-être à une population dépourvue du moindre confort urbain, la cité Essalem fait face à un dénuement général. C’est un quartier qui vit une crise profonde, dont les facteurs sont multiples. Il y a celui qui a trait à son isolement, car aucune voie directe ne la relie aux axes principaux de la ville, comme on relève également de nombreuses carences dans la réalisation de son réseau de voirie. On remarque, par ailleurs, qu’aucune mesure n’a été prise pour endiguer l’oued El Hassi, qui limite le quartier et qui est sujet, chaque fois, à des inondations causant d’importants dégâts. On note aussi que des lignes de moyenne tension passent au-dessus des constructions ou de leurs limites. Les services municipaux font toujours défaut et n’apparaissent qu’une fois presque tous les deux mois, d’où une accumulation des détritus engendrant une sordidité effrayante (figure 11). Là aussi, des terrains ont été affectés à des équipements de base, mais ils ont subi des détournements au profit du lotissement individuel, ce qui, au bout du compte, a permis seulement la création de deux écoles primaires. Ainsi, les enfants sont obligés de faire de longues distances pour leur scolarisation dans des établissements situés dans des quartiers limitrophes. La figure 11 renseigne sur la qualité du cadre de vie des populations de la cité Essalem et d’un quartier limitrophe créé à la faveur de l’opération RHP. L’oued El Hassi, qui constitue la ligne de partage de ces deux endroits, leur sert de décharge.

Figure 11

L'oued El Hassi : une ligne de partage de deux quartiers, la cité Essalem et Beïda Seghira

À tous ces éléments, il faut adjoindre d’autres, comme la promiscuité ou la délinquance et l’insécurité qui plongent la population dans un profond désarroi, ou encore la ségrégation. C’est ce qui ressort d’un entretien qui a eu lieu avec un habitant de la cité Essalem. D’origine harkatie, la quarantaine, tenant une épicerie à la cité Essalem, il souligne :

J’ai dix personnes à ma charge et ce n’est pas avec ce commerce que je gagne ma vie ; j’ai très peu de clients et ceux qui fréquentent cet endroit sont issus, presque tous, de ma tribu. Ils viennent des communes environnantes. Moi, c’est à Terraguelt, distante de quarante kilomètres, que j’habitais et j’y garde toujours mon lopin de terre ; je l’ai confié à un tenancier. D’ailleurs, c’est grâce à lui que j’arrive à joindre les deux bouts. Les autres habitants me boudent ; ils font leurs achats ailleurs, là où ils ont des affinités […] Vous savez, ces gens qui viennent de la frontière tunisienne, ils constituent une communauté infréquentable, nous n’avons pas les mêmes moeurs. Nous, nous avons notre horma [21] , eux, ils tolèrent les femmes libertines [...] Et puis, ils n’ont qu’à retourner d’où ils viennent, nous, nous sommes sur notre finage ! […] Ici, nous manquons de tout, et l’État ne fait rien pour nous assurer l’essentiel. En plus, nous souffrons de l’insécurité : tenez, moi, je ferme boutique avant la tombée de la nuit, parce que les agressions sont de mise, vous savez pourquoi ? C’est simple, c’est à cause de la précarité! Les jeunes sont assignés à l’échec scolaire, au chômage et à la délinquance qui n’épargne même pas les enfants de dix à douze ans… Ils sont nombreux à se droguer, ils le font à moindre coût, car il suffit de sniffer de la colle forte et c’est l’extase !

Cet entretien, conduit librement, n’a pas été le seul que nous avons eu avec les habitants de la cité Essalem ; nous en avons eu d’autres, de la même manière que le précédent, durant l’année 2007. Car pour bien expliquer la façon de penser l’urbain, notamment lorsqu’il s’agit des nouveaux habitants, il a fallu élargir la discussion à une centaine de chefs de ménage répartis sur les trois sites composant le lotissement du quartier. Nous avons délibérément exclu les anciens Beïdis du champ de l’investigation pour ne faire appel qu’à des migrants, afin de mieux saisir leur possibilité d’insertion à la vie citadine ou à sa répulsion. Nous avons jugé peu opportun de leur présenter un questionnaire, parce qu’il fallait éviter d’être assimilé à un agent de l’État. En effet, la pratique de l’enquête directe auprès des populations d’origine rurale a toujours été le fait des agents de l’État : recensements des populations, des biens, des terres, de l’habitat… De plus, ces enquêtes ont souvent des implications : impôts, prélèvements de terres, etc. Ces populations ont ainsi appris à se méfier des enquêtes qui permettent de mieux les contrôler. Elles comprennent difficilement que la collecte d’informations puisse avoir une autre finalité. Nous avons donc laissé les enquêtés s’exprimer sans subir la question comme une contrainte. Le fil conducteur des discussions a reposé sur deux points fondamentaux : les activités des interviewés et leurs rapports avec leur ancien terroir, deux éléments qui ont servi de motifs pour les approcher et évoquer, en même temps, d’autres thèmes.

Les chefs de ménage enquêtés sont âgés entre 35 et 60 ans ; ils appartiennent à des familles nombreuses, composées de 8 à 14 personnes. Seuls quatre d’entre eux ont reçu une instruction, tout juste de niveau primaire. Ils ont tous conscience que la scolarisation de leurs enfants est nécessaire, mais insistent surtout sur celle des garçons. À ce sujet, un père âgé de 42 ans, nous confie :

J’ai sept enfants, dont deux filles. Ils ont tous été scolarisés, mais les filles ont quitté l’école, celle de seize ans depuis trois ans, et l’autre, il y a une année ; elle est âgée de treize ans. Pour moi, ce qui importe, c’est qu’elles savent lire et écrire. Elles n’ont pas besoin d’aller plus loin dans l’instruction : le rôle de la femme est de s’occuper du foyer et élever des enfants […]

En parlant de leurs activités, 28 ont déclaré être concernés par le travail de la terre, mais une dizaine seulement optent pour le mode de faire valoir direct, les autres faisant travailler leurs lopins par un associé. Par ailleurs, trois personnes déclarent être également dans la profession agricole, parce qu’élevant un cheptel d’ovins dans des bergeries installées à la cité Essalem. Cette image récurrente de l’élevage en milieu urbain s’est généralisée particulièrement dans les années 1990, à cause du problème sécuritaire et la pratique de la terre brûlée, lorsque des troupeaux ont fait l’objet de razzias et que des mechtas entières ont été vidées de leur population. En fait, c’est ce qui s’est produit dans une commune très proche, celle de Djézia dont un grand nombre d’habitants ont contribué à peupler la cité Essalem en y transplantant habitudes et genre de vie.

Quant aux autres activités, certains des chefs de ménage interrogés, les plus jeunes de l’échantillon, estiment qu’ils trouvent bien leur compte dans le commerce informel. Ils sont, en effet, une trentaine à investir les rues de la ville en proposant des produits de toutes sortes, essentiellement d’importation, le plus souvent contrefaits. Ils s’intéressent également à la vente des fruits et légumes, notamment en occupant des pans entiers de quelques trottoirs du centre-ville, sans être nullement inquiétés, car s’il leur arrive d’être délogés, ils reviennent aussitôt à la charge. Cinq résidants, qui vienne du Souf, pratiquent même le commerce légal dans d’autres quartiers de la ville. Ils précisent avoir conscience que la cité Essalem n’est, pour eux, qu’un bivouac, un simple lieu de transit en attendant un logement ailleurs. Ils disent qu’ils seraient mieux dans d’autres quartiers de la ville : « Ici les gens préfèrent résider “entre eux” ; nous, nous sommes minoritaires, mais ailleurs, nous sommes plus nombreux ».

Le citadin est généralement peu attaché à un quartier précis de résidence mais plus à la ville entière (alors que le non-citadin a besoin d’un quartier de résidence sécurisant, précisément parce qu’il n’est pas à l’aise dans la ville). Ce qui oppose encore le citadin à l’autochtone qui est attaché seulement à une petite partie de la ville (Gervais-Lambony, 2003 : 37-38).

Aucun des interviewés n’est employé dans l’administration. Par contre, plusieurs d’entre eux sont manoeuvres dans des chantiers de construction, alors que d’autres sont des journaliers, des travailleurs à la tâche ou des porteurs de charges. L’un de ces chefs de ménage, qui sont également une trentaine, parle sans ambages de l’idée que se font certains habitants de la ville à propos des migrants installés à la cité Essalem :

Nous sommes considérés par ceux que l’on qualifie de Ouled Bled comme étant de véritables parias, des personnages vils et méprisables, porteurs de tous les maux sociaux, des intrus qui n’ont cure de respecter leur bienséance. Nous constituons une espèce d’isolat totalement négligée par les décideurs, mais dès qu’arrive une échéance électorale, nous sommes convoités par les politiques qui, pour glaner des voix, nous promettent monts et merveilles ; mais par la suite, tout s’effiloche !

Quatre personnes, parmi celles qui ont été interrogées, ne sont pas occupées, elles sont à la charge de leurs enfants. L’une d’elles, 57 ans, évoque les circonstances à l’origine de son exode à Aïn-Beïda :

J’habite à Aïn-Beïda depuis 1972, je viens de Behir Chergui, à une quarantaine de kilomètres d’ici, là où nous exploitions une quinzaine d’hectares, des terres communales qui, bon an mal an, nous faisaient vivre. Elles avaient été mises en valeur par mes grands parents, par la suite, mon père avait pris la relève, il était fils unique. Très jeune, j’ai aimé le travail de la terre, je ne quittais jamais les champs, jusqu’au jour où l’on nous a sommés de quitter les lieux, à cause de la Révolution agraire. Nous avons tout perdu et pour survivre, nous nous sommes installés à Aïn-Beïda, où je suis devenu apprenti-maçon, puis marchand-soukier. Nous avons loué une pièce chez un particulier, dans un quartier périphérique, nous étions six à l’occuper, mes deux parents, mes trois frères et moi. Puis, il fallait que je me marie, alors je suis allé habiter à Bouakouz.

Si tous les chefs de ménage de l’échantillon n’ont pas hésité à donner des indications sur leurs activités, pas un seul n’a déclaré ses revenus. Par contre, presque tous ont fait part de leurs difficultés à subvenir aux besoins de leurs familles, une soixantaine affirmant que le budget familial est alimenté par plusieurs sources : chaque membre de la famille ayant un travail y contribue par une quote-part en fonction de ses rentrées d’argent.

La majorité de nos interlocuteurs ont souligné qu’ils restent attachés à leur milieu d’origine, et une minorité seulement dit ne pas envisager même l’idée d’un éventuel ressourcement sur le lieu de leur naissance. Pour les premiers, les liens qu’ils gardent avec l’endroit d’où ils sont venus traduisent un continuum rural-urbain à la fois social et économique. Les plus nombreux y effectuent des déplacements fréquents, qu’ils justifient par le fait qu’ils ont laissé derrière eux des parents dont ils ont la charge ou par la possession d’un lopin de terre. Les voyages ont lieu généralement une fois par semaine, mais il arrive que cela soit plus fréquent lors des périodes de labours et de semailles. Lorsqu’il s’agit du déplacement d’un propriétaire d’une terre de culture qu’il travaille lui-même, les va-et-vient ont alors lieu tous les jours de la semaine. Dans tous les cas, les anciens lieux d’habitation de ces migrants sont peu distants d’Aïn-Beïda, ne dépassant pas la soixantaine de kilomètres. Cependant, il arrive que ces anciens ruraux accueillent leurs proches habitant en zone rurale pour de longs séjours. Ils estiment que leurs demeures, qui constituent un segment de la famille élargie issue de la campagne, doivent servir de relais à leurs hôtes, le temps nécessaire pour que ces derniers puissent trouver un emploi et être capables d’assumer eux-mêmes leur autonomie.

Quant aux autres ruraux qui restent également attachés à leur ancien terroir, ils y retournent rarement, parce qu’il s’agit de contrées éloignées, comme le Souf ou les Hautes Plaines steppiques de l’Algérie centrale. Les déplacements s’effectuent, principalement à l’occasion d’événements familiaux ou pour le prélèvement d’une rente provenant d’un morceau de terre confié à un tenancier.

Mais parmi toutes les personnes questionnées, une vingtaine - les plus âgées - gardent l’espoir d’un retour définitif à leur lieu de naissance. Elles ne peuvent prendre de décision à elles seules et évoquent le consentement de leur progéniture. Dans leurs propos, elles sont unanimes à confirmer les déclarations relatives à leur rejet par les Ouled Bled, ce qui constitue un blocage de leur intégration dans la société de la ville, la ségrégation étant antinomique de la citadinisation (Gervais-Lambony, 2003). Ces personnes expliquent qu’elles ont le droit à la ville, dans le sens du droit à l’habitat et à l’habiter, le droit aux équipements et à l’usage de ces équipements et qu’en même temps, elles tiennent à leur genre de vie qui relève de références dont elles ne peuvent se soustraire. Pour elles, la ville est un espace de déracinement et de perte d’identité. Sur ce sujet, une personne interrogée ajoute :

[…] Mais, à Aïn-Beïda, les choses ne sont pas toujours ainsi. Moi, je suis d’El Ogla et avec plusieurs familles de la même région, nous sommes arrivés à constituer une communauté importante. Nous ne pouvons renier notre appartenance au groupe et c’est là notre force ; les décisions sont prises en commun, nous n’avons pas besoin d’aller au tribunal pour régler nos problèmes, nous faisons appel aux plus sages d’entre nous et tout rentre dans l’ordre. […]

Nos investigations dans la cité Essalem ont permis de relever quelques points essentiels. Ce quartier est peuplé essentiellement d’une population issue d’un exode rural survenu à partir du début des années 1970, et marqué par deux phases importantes. La première est liée à la paupérisation des campagnes malgré les différentes réformes agraires, lesquelles se sont soldées par un échec (Bouchemal, 1997). La deuxième phase remonte aux années 1990, lorsque le contexte politique a conduit à la pratique de la terre brûlée et que des mechtas entières ont été désertées par leurs occupants. Un autre point fort est celui que reflètent les conditions économiques et sociales qui prévalent à la cité Essalem. Dans ce quartier, qui a été décrit comme un lieu déshérité, les habitants constituent, pour la plupart, des communautés dont chacune est composée de membres ayant la même origine tribale ou géographique. Chaque communauté présente un genre de vie reposant sur le maintien de son identité rurale, une identité qui a été préservée par le fait que ses membres résident « entre eux ». Cette caractéristique amène un repli sur soi que consolide le rejet par d’autres habitants de la ville, de tous les migrants récents venus des zones rurales. On reproche aux migrants, à la fois de refuser le processus qui doit faire d’eux des citadins, d’être des « indus occupants » de la ville, et d’avoir été, en partie, à l’origine de la crise urbaine par leurs effectifs et par leurs besoins sans cesse grandissants.

Conclusion

Ce regard jeté sur la ville d’Aïn-Beïda témoigne de pratiques sociospatiales aux séquelles inquiétantes. Car même s’il émerge, ça et là, quelques tentatives de restructuration, la déliquescence sociale continue de mettre à l’écart le processus qui permettrait une relecture cohérente de l’espace urbain. Les comportements sociospatiaux des individus ont fait perdre à la ville ses anciennes caractéristiques, la culture rurale et le désordre urbain ayant actuellement droit de cité. Ce sont là des points communs à l’ensemble des villes algériennes. Or, dans la législation, des garde-fous pour que la ville puisse retrouver son acception intrinsèque existent ; mais en réalité, ce ne sont que des velléités de riposte. Aussi se pose-t-on des questions sur la citadinité : quel sens lui donner aujourd’hui ?

La citadinité a ses normes et ses valeurs propres. Elle ne saurait se diluer dans la simple définition du fait urbain, de son puzzle morphologique et social, et comme disait Boufetnouchet (cité par Côté, 1988 : 257) :

Le citadin, ou l’habitant d’une cité, au sens classique, dans laquelle chaque élément est en harmonie avec l’ensemble selon une logique de hiérarchisation sociale et spatiale, n’existe plus. Un nouvel habitant des villes est né, c’est l’homme urbain, locataire d’une agglomération où les éléments urbains sont accolés les uns aux autres, au gré d’une logique fonctionnelle et rationnelle, où rien n’est à sa place de façon définitive et où un décor peut changer sans que les habitants ne le veuillent ou n’en soient concernés.

Dans l’aboutissement à cet état de chose, l’exode rural est très souvent le seul élément à être vilipendé (Côte, 1988 ; Navez-Bouchanine, 2002 ; Semmoud, 2003). Mais on oublie que cet aspect s’enchevêtre dans l’écheveau des tares liées aux politiques socioéconomiques de l’Algérie indépendante, qui se sont ajoutées aux conditions de sous-prolétariat ayant sévi durant l’épisode colonial. En déferlant sur les villes, les ruraux ont fui la paupérisation des campagnes qui, il est vrai, ne sont plus aujourd’hui aussi sous-équipées qu’elles ne l’étaient autrefois. Un intérêt particulier leur a été consenti depuis quelques années, mais en enclenchant la politique de la terre brûlée, la conjoncture politique des années 1990 s’est soldée par un renforcement de l’exode rural sans répit malgré l’amélioration des conditions sécuritaires à l’échelle du pays.

Parties annexes

Notes

-

[1]

Constantinoise : de Constantine, ville située à une centaine de kilomètres d’Aïn-Beïda, ancienne capitale du Belyik de l’Est algérien ; Miluvienne : de Mila, près de Constantine; Kouloughlis : enfants nés de mariages contractés entre des soldats turcs et des femmes algériennes. Harkatie : de la tribu locale des Haracta. La tribu est une collectivité sociale composée d’individus se réclamant d’un ancêtre commun, généralement mythique. Petite Kabylie : région montagneuse du Nord-Est algérien ; Souf : région du Bas Sahara algérien, distante de plusieurs centaines de kilomètres d’Aïn-Beïda.

-

[2]

Il s’agit de la conséquence des émeutes survenues les 3, 4 et 5 août 1934, à Constantine, à la suite d’une dispute ayant opposé un groupe de musulmans et un juif, Eliaou Khalifa, un zouave « pris de boisson » disait-on, et après que ce dernier « ait uriné (contre) le mur de la mosquée Sidi Lakhdar », comme rapporté par « des rumeurs incontrôlables », selon ATTAL (2002). À ce sujet voir également Leslie (1997) et Dermenjian (2000).

-

[3]

Alors que les musulmans algériens conservèrent leur statut d’indigènes jusqu’à 1958, le décret Crémieux du 24 octobre 1870 déclare citoyens français les israélites indigènes de l’Algérie et soumet leur statut personnel à la loi française.

-

[4]

C’est le wast eddar des maisons traditionnelles constantinoises, littéralement le centre ou le coeur de la maison.

-

[5]

Kabbous osmanli : chapeau turc, le fez ; saroual : pantalon arabe, d’une forme très ample et sans séparation d’entre-jambes ; chéchia : coiffe en forme de cône ; soltanis : pièces d’or de trois à cinq grammes frappées par les sceaux de l’ancienne autorité turque.

-

[6]

Nous admettons aussi, à la suite de Gervais-Lambony (2003), que la notion de citadinité engage tous les domaines de l’existence individuelle, et le rapport à l’espace urbain n’en est qu’une dimension.

-

[7]

De l’arabe mamlouk (singulier) : possédé. Les Mameluks sont les membres d’une milice formée d’esclaves affranchis, au service des califes musulmans et de l’Empire ottoman et qui, à de nombreuses reprises, a occupé le pouvoir par elle-même.

-

[8]

Corps d’armée d’élite de l’Empire ottoman constitué de soldats originaires d’Europe centrale et d’Europe de l’Est. Après avoir été enlevés à leurs familles, de jeunes enfants chrétiens étaient élevés dans la foi musulmane. Ils recevaient une éducation particulièrement soignée pour servir dans les troupes des janissaires et, pour les plus aptes, dans les services administratifs jusqu’à occuper, parfois, les plus hauts postes du Palais. Les patronymes sont révélateurs de l’origine de certaines familles : les Rodesli sont originaires de l’île de Rhodes, en Grèce.

-

[9]

Figure emblématique du mouvement réformiste musulman en Algérie, dans la première moitié du XXe siècle.

-

[10]

Petit-fils de l’Émir Abdelkader. Kaddache (1987) fait remarquer que les actions politiques de l’Émir Khaled « laissent poser aux historiens la question de savoir s’il n’était pas le premier nationaliste algérien ».

-

[11]

Consulter Echihab (revue en langue arabe), octobre 1929, Constantine, p. 43-44.

-

[12]

Selon un rapport du commissaire de la police d’État de la ville d’Aïn-Beïda, en date du 18 septembre 1948, adressé au Sous-Préfet de l’arrondissement de Constantine, au sujet des activités du Parti populaire algérien (PPA) dans le domaine sportif (source : activités de l’Union sportive musulmane d’Aïn-Beïda, archives du département de Constantine). Sur l’utilisation du sport par la politique lors de la période coloniale, consulter Fatès (2001) et Rey (2007).

-

[13]

C’est le cas de la plupart des villes algériennes créées durant l’époque coloniale. Lors des premières années de la conquête française, il y avait très peu de villes en Algérie, la majorité des autochtones, soit 95 % de la population totale vivait dans les campagnes. Le pays était alors moins urbanisé que le Maroc et la Tunisie.

-

[14]

Frémeaux (1993) précise qu’au début de la conquête de l’Algérie par l’armée française, « c’est l’armée d’Afrique qui est alors investie de tous les pouvoirs et qui crée, pour administrer de si vastes territoires, le système des « bureaux arabes ». Pionniers de la pénétration française au sein des populations musulmanes, à la fois bâtisseurs et policiers, juges et despotes, les officiers français des bureaux arabes seront les « Maîtres Jacques » de la colonisation, avant d’être dénoncés par les colons européens, de plus en plus nombreux, comme les représentants d’un archaïque « régime du sabre ». Les bureaux arabes disparurent en 1870.

-

[15]

Commune de plein exercice : dont le principe de gestion était calqué sur celui de la commune en France, avec un maire élu, par opposition à la commune mixte qui avait, à sa tête, un administrateur nommé par les pouvoirs publics. La commune mixte est une dénomination qui apparaît pour la première fois dans un décret du 20 mai 1868 portant sur l’organisation municipale en territoire militaire. Elle correspond à un territoire très vaste comprenant des secteurs où la population européenne s’était déjà installée et également des douars (circonscription créée par démembrement des tribus). Mais bien que possédant des ressources propres, la commune mixte ne pouvait être érigée en commune de plein exercice que si la population européenne était en nombre suffisant.

-

[16]

Solidarité et lien social fondés sur des liens de sang, réels ou imaginaires. En Algérie, la force de la tribu est très significative, et les pouvoirs publics en tiennent compte. Elle constitue une donnée incontournable et interfère dans les prises de décision. Mais dans bien des cas, elle peut être utilisée à bon escient.

-

[17]

Les élections législatives du 1er tour, organisées au mois de décembre 1991, ont abouti à la victoire du Front Islamique du Salut (FIS). Elles ont été annulées et on a instauré l’état d’urgence, qui perdure jusqu’à ce jour. Des groupes armés, appartenant à la mouvance islamiste, se sont constitués ; ils ont été à l’origine d’une multitude de massacres individuels et collectifs, ainsi que de la pratique de la terre brûlée, mais c’est surtout lors de la décennie 1990 que leurs actions les plus marquantes ont eu lieu.

-

[18]

Les villes n’arrivent plus à surmonter le chômage auquel elles font face, et pour lutter contre ce fléau, certains de ceux qui sont dans cette situation ne trouvent plus, comme solution, que d’investir les rues en les squattant pour s’adonner au commerce informel.

-

[19]

Après qu’ils furent relogés soit dans d’autres quartiers de la ville (Aïn Oum El Gemel, Cité Laskri…), soit tout près du site de leurs anciennes habitations, parce qu’ayant fait l’objet d’une opération relevant de la résorption de l’habitat précaire (RHP).

-

[20]

L’acte administratif émane d’une autorité publique, à l’opposé de l’acte notarié. En Algérie, la législation n’autorise pas le transfert d’une propriété qui n’est pas pourvue d’un acte qui a été soumis à la publicité. Dans un passé récent, la cessibilité des terrains publics était assortie d’un acte administratif, lequel document permettait à l’acquéreur de se faire délivrer un permis de construire, mais sans pouvoir céder le bien à son tour s’il ne procède pas à la publicité de son acte. Cependant, l’absence d’une telle procédure n’a jamais empêché que des transactions aient lieu, sauf qu’en cas de mésentente, le nouvel acquéreur ne peut faire valoir ses droits sur le bien acheté, ce qui donne au vendeur la possibilité juridique de le récupérer. Actuellement, la cessibilité des biens fonciers publics se fait devant un notaire ; celui-ci établit un acte qu’il fait accompagner de la publicité.

-

[21]

Mot utilisé dans le langage courant pour désigner ce qui relève de l’intime, du caché, de l’univers féminin dont la transgression porterait atteinte à l’honneur de la famille.

Bibliographie

- ATTAL, Robert (2002) Les Émeutes de Constantine. 5 aôut 1934. Paris, Romillat.

- BENATIA, Farouk(1980) Alger : agrégat ou cité. SNED, Alger.

- BOUCHEMAL, Salah (1997) Mutations agraires en Algérie, Paris, L’Harmattan.

- BOUCHEMAL, Salah (2005) Gouvernance et production de l’urbain en Algérie, enjeux et perspectives. Communication présentée au séminaire international Villes et territoires : Mutations et enjeux actuels, Université de Sétif, 12, 13 et 14 novembre.

- BOUMEDINE, Rachid Sidi (1996) La citadinité, une notion impossible ? Dans Michel Lussault et Pierre Signoles (dir.) La citadinité en question, Urbama/Université de Tours, p. 44-56.

- BOURDIEU, Pierre (2006) Sociologie de l’Algérie, Paris, Presses universitaires de France.

- CÔTE, Marc (1988) L’Algérie ou l’espace retourné. Paris, Flammarion.

- CÔTE, Marc (1996) L’Algérie, espace et société. Paris, Masson/Armand Colin.

- DERMENJIAN, Geneviève (2000) Le malaise colonial de l’Algérie des années trente au miroir du pogrom de Constantine (août 1934), communication présentée au colloque international Juifs en terre d’Islam et dans les Balkans, XIXe-XXe siècles, École française d’Athènes, 2-4 avril.

- DRIS, Nassima (2005) La ville mouvementée – Espace public, Centralité, Mémoire urbaine à Alger, Paris, L’Harmattan.

- FATÈS, Youcef (2001) Sport et politique en Algérie : de la période coloniale à nos jours, Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne. Thèse de Doctorat d’État.

- FRÉMEAUX, Jacques (1993) Les bureaux arabes dans l’Algérie de la conquête, Paris, Denoël.

- GERVAIS-LAMBONY, Philippe (2003) Territoires citadins, 4 villes africaines, Paris, Belin.

- JAILLET, Marie-Christine (1999) Peut-on parler de sécession urbaine à propos des villes européennes ? Esprit, no 258, p. 145-167.

- KADDACHE, Mahfoud (1987) L’Émir Khaled, OPU, Alger, Office des publications universitaires.

- LESBET, Djaffar (1988) La Casbah d’Alger en réhabilitation et réanimation. La Casbah an 2000. Peuples Méditerranéens, no 43, p. 59-78.

- LESLIE, Paul (1997) Les Juifs de Constantine, Los Muestros (La voix des Sépharades) no 28, Bruxelles, Institut Sépharade Européen. [En ligne.] http://www.sefarad.org/publication/lm/028/leslie.html

- LÉVY, Jacques et LUSSAULT, Michel (2003) Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés. Paris, Belin.

- MARGOUMA, Mansour (2004) Le local : étude anthropologique d’un cas (Medrissa Ouest algérien). Antropo, no 7, p 133-138. [En ligne.] http://www.didac.ehu.es/antropos

- NAVEZ-BOUCHANINE, Françoise (2002) La fragmentation en question : des villes entre fragmentation spatiale et fragmentation sociale ? Paris, L’Harmattan.

- REY, Didier (2007) Le temps des circulaires ou les contradictions du football colonial en Algérie (1928-1945), Université de Corte. [En ligne.] http//www.wearefootball.org/dossier/53/pdf/le-football-colonial

- SEMMOUD, Nora (2001) Les Stratégies d’appropriation de l’espace à Alger, Paris, L’Harmattan.

- SEMMOUD, Nora (2003) Les mutations de la morphologie sociospatiale algéroise. Annales de Géographie, n°633, p 495-517.

- SEMMOUD, Nora (2007) La réception sociale de l’urbanisme, Paris, L’Harmattan.

- STORA, Benjamin (2007) L’abolition, puis le rétablissement du décret Crémieux. Site internet de la région de Toulon de la ligue des droits de l’homme. [En ligne.] http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article149

- YELLES, Mourad (2005) Cultures et métissage en Algérie : la racine et la trace, Paris, L’Harmattan.

Liste des figures

Figure 1

Rue du noyau colonial, à Aïn-Beïda, où coexistaient autrefois juifs et musulmans

Figure 2

Maison coloniale à Aïn-Beïda

Figure 3