Résumés

Résumé

L’auteur analyse les mutations du droit, notamment les réformes de la procédure civile au Québec. Dans son étude où il soutient que l’évolution de la procédure civile est nécessaire à l’amélioration de l’accès, il se penche sur ce mouvement à travers l’intégration à la régulation sociale des modes extrajudiciaires de prévention et de règlement de différends. L’auteur veut contribuer à l’avancement des connaissances par la proposition d’une assise théorique aux réformes actuelles du droit, et ce, en envisageant un modèle de régulation sociale inédit et inclusif. Celui-ci puise son cadre théorique à la lumière de la théorie des systèmes et des théories du réseau. À partir de celles-ci, l’auteur postule qu’une voie de transformation du système de justice est le renouvellement de l’appréhension de l’accès à la justice. Un nouveau modèle de régulation devrait donc se fonder sur trois paradigmes : la décentralisation sous-tendant l’organisation structurelle, la multipolarité servant de soubassement théorique pour sa spécialisation fonctionnelle et la complémentarité sur laquelle repose l’optimisation des interactions entre les sous-systèmes du modèle de régulation sociale. L’auteur propose ainsi un cadre de référence des paradigmes d’un système de justice renouvelé.

Abstract

This study analyzes the evolution of the law, particularly the reforms of civil procedure in Quebec. The research argues that civil procedure must evolve to improve access. It examines this evolution through the integration of alternative dispute prevention and resolution methods into social regulation. The article contributes to the advancement of knowledge by considering a novel and inclusive model of social regulation to propose a theoretical basis for current legal reforms. This model’s theoretical framework is drawn from the systems theory and network theories, based on which it is argued that one way in which the justice system can evolve is by renewing the understanding of access to justice. A new regulation model should therefore be based on three paradigms : decentralization underlying the structural organization, multipolarity serving as a theoretical underpinning for its functional specialization and complementarity founding the optimization of interactions between the subsystems of the social regulation model. The article proposes a framework for the paradigms of a renewed justice system.

Resumen

Este estudio analiza las mutaciones del derecho, particularmente las reformas del procedimiento civil en Quebec. Las investigaciones han demostrado que la evolución del procedimiento civil es necesaria para mejorar el acceso, y la han examinado a través de la integración de la regulación social de las formas extrajudiciales de prevención y solución de diferendos. El artículo contribuye al avance de los conocimientos, y propone un fundamento teórico de las reformas actuales del derecho que conciben un modelo de regulación social inédito e inclusivo. Este basa su marco teórico en función de la teoría de los sistemas y las teorías de las redes. A partir de éstas se ha respaldado que una vía de evolución del sistema de justicia es la renovación de la aprehensión del acceso a la justicia, por lo que debería fundarse un nuevo modelo de regulación basado en tres paradigmas : la descentralización subyacente, la organización estructural y la multipolaridad que sirve como fundamento teórico dada su especialización funcional, y la complementariedad que basa la optimización de las interacciones entre los subsistemas del modelo de regulación social. El artículo ha propuesto un marco de referencia de paradigmas de un sistema de justicia renovado.

Corps de l’article

L’amélioration de l’accessibilité à la justice est un problème de société qui pose la question de la régulation sociale dans un État démocratique et multiculturel comme l’est le Canada[1]. De nos jours, le fait de continuer à penser à ce sujet selon les critères de la théorie républicaine classique[2] est de plus en plus remis en cause[3]. Plusieurs auteurs postulent la crise ou la transformation du droit pour traduire, analyser et expliquer ses mutations actuelles[4]. Il est sans doute plus approprié de parler de changement de paradigme dans la conception de la régulation sociale[5] plutôt que de crise du droit[6]. Nous souhaitons, par le présent article, contribuer à l’analyse des mutations du droit, celles-ci se traduisant notamment par les initiatives de réforme de la procédure civile dans l’optique d’améliorer l’accès à la justice des citoyens au Québec. De ce fait, les réformes législatives en cours sont une entreprise certes louable et nécessaire devant les innombrables enjeux de l’accessibilité à la justice des citoyens[7]. Nous faisons donc nôtre l’hypothèse qu’est en pleine construction, à tout le moins au Québec, un nouveau modèle de régulation sociale[8]. Cependant, il semble manquer, entre autres choses, deux éléments aux réformes législatives actuelles qui participent à la concrétisation de ce nouveau modèle. Premièrement, il est difficile de reconnaître un arrière-plan théorique qui fonderait et légitimerait, en théorie du droit, l’évolution actuelle de la procédure civile et donc des réformes en voie de réalisation. Deuxièmement, il n’émerge pas de principes qui permettraient de définir et d’expliquer les rapports entre les différents procédés constitutifs de la nouvelle justice civile. De manière concise, le fonctionnement et les interactions entre les divers modes participant à la nouvelle culture de prévention et de règlement des conflits de même que de régulation du champ social devraient reposer sur un modèle théorique qui reste encore à concevoir[9]. Conformément au propos précédent, nous avançons l’idée que les réformes de la régulation sociale entreprises gagneraient en cohérence, en efficacité et en efficience si elles étaient appuyées a priori ou a posteriori sur des fondations solides en théorie du droit[10].

L’occasion est propice ici de préciser l’acception qu’il convient d’avoir de la régulation sociale. Ce concept est défini comme « l’ensemble de normes, de moyens et de techniques juridiques et non juridiques qui permettent de maintenir en équilibre ou à un niveau souhaité un système complexe tel que le système social afin d’en assurer le fonctionnement correct[11] ». La régulation sociale suppose que, en matière d’accès à la justice, il est désormais reconnu que d’autres procédés que les modes judiciaires participent à l’accessibilité de la justice. La régulation s’entend dès lors de la coordination entre une multiplicité de normes et de mécanismes de résolution de conflits[12] dont font partie les modes amiables extrajudiciaires de prévention et de règlement de différends (PRD)[13].

Les modes amiables extrajudiciaires de PRD, qu’il soit question de la médiation, de la conciliation ou de la négociation, tout comme les modes juridictionnels, ont pour objectif commun la régulation sociale. Tous ces modes ou procédés étant des processus de régulation sociale qui participent à l’objectif de justice sont désormais consacrés dans le Code de procédure civile du Québec[14]. L’étude se propose alors de faire évoluer la procédure civile par l’approfondissement des connaissances en cette matière. Elle poursuit l’objectif, par la proposition de paradigmes, de renouveler l’analyse des enjeux de la régulation sociale et, par la même occasion, la conception de l’accès à la justice. Notre démarche prolonge ainsi de manière appropriée les réformes du législateur québécois qui a montré une ouverture en ce sens par l’adoption d’un nouveau Code de procédure civile en février 2014. En effet, il faut retenir que les modes amiables extrajudiciaires de PRD remettent en cause une vision étroite du droit de certains théoriciens de la justice[15] ; ils réinstallent au coeur du concept d’autres mécanismes pour gérer les différends, en même temps qu’ils améliorent l’appréhension du concept d’accès à la justice. Les réflexions que nous avons menées à cet égard pourraient être élargies à l’ensemble des procédures juridiques, et le cadre théorique dont nous posons ici les jalons se transposerait avantageusement aux analyses qui portent sur les évolutions du droit judiciaire ou d’autres champs du droit.

Pour notre part, nous soumettons que le nouveau modèle de régulation sociale — que nous estimons pertinent de qualifier de système de justice civile — qui se forme sous l’oeil de l’observateur avisé puise son cadre théorique à la lumière des théories des systèmes[16] et des théories du réseau[17] dont nous voulons exposer de façon concise les fondements. Les théories des systèmes émettent des propositions pertinentes et rigoureuses tant au niveau théorique que méthodologique pour penser la complexité ainsi que la réalité mouvante et instable des interactions sociales. Un système peut être défini comme « un ensemble d’éléments en interaction dynamique, organisés en fonction d’un but[18] » ou « un objet qui, dans un environnement, doté de finalités, exerce une activité et voit sa structure interne évoluer au fil du temps, sans qu’il perde pourtant son identité unique[19] ». Les auteurs des théories des systèmes n’entendent pas « par “système” une structure hiérarchique statique[20] » telle qu’elle est envisagée par la théorie pure du droit et sa pyramide des normes. Le sens dans lequel le mot « système » est employé devrait être rapproché de l’idée d’un ensemble structuré de pratiques ou d’institutions, formant une construction théorique et une méthode pratique[21]. Les éléments qui composent le système pourraient être complémentaires, alternatifs ou conflictuels, à l’image des processus de régulation sociale qui existent et de leurs normes de référence. Les théories des systèmes adoptent dès lors clairement le contrepoint des théories monistes-positivistes du droit[22]. Elles sont d’un apport important en ce qui a trait aux réflexions sur la complexité comme peut l’être le champ social[23]. À vrai dire, elles permettent que soient saisies notamment la fragmentation normative de la société et la diversité des rapports aux normes des acteurs sociaux[24]. Les théories des systèmes, qui fondent la pensée systémique, favorisent donc l’analyse des phénomènes sociaux non plus de manière isolée, mais plutôt sous l’angle holistique, à travers les relations d’interdépendance et d’interaction qui les unissent. Tous ces éléments consacrent la pertinence des théories des systèmes à titre de cadre d’analyse du modèle de régulation en cours de formation.

À propos des théories du réseau, pour en saisir les fondements, il faut bien comprendre ce qu’est un réseau. Ce dernier peut être défini tel « un ensemble de structures non hiérarchisées, organisées de manière cohérente à leurs finalités, dont les unités sont interreliées avec un potentiel d’influence réciproque et une capacité d’adaptation permanente tant aux besoins et stimulus internes provenant des membres du réseau qu’à ceux externes provenant d’acteurs extérieurs au réseau[25] ». Les théories du réseau offrent une grille de décryptage des relations et des interactions qui peuvent exister entre les champs de production du droit[26] ainsi que de celles qu’entretiennent les multiples modes de régulation et de pacification du champ social. Dans cette dimension épistémologique, les théories du réseau saisissent la complexité du champ sociologique dont relève le droit, elles réfutent le paradigme de la hiérarchie des normes en tant que cadre théorique unique de la production et de la caractérisation du droit. Elles n’entendent pas se fixer pour objectifs de combattre la fragmentation du droit[27] ni de poursuivre et de soutenir une impossible unité du droit. Les théories du réseau facilitent plutôt la compréhension des évolutions actuelles du droit et du champ de la régulation sociale. Elles lui fournissent les assises conceptuelles d’une organisation efficace, capables de renforcer la compatibilité des sous-systèmes par les multiples entrées que permet un système en réseau ou l’agglomération de plusieurs systèmes en réseau. L’organisation en réseau permet également de minimiser les pertes de temps, d’argent et d’énergie grâce au fort potentiel d’efficience et à l’optimisation des ressources et des interactions entre les sous-systèmes de régulation qui caractérisent ce type d’organisation[28]. De ce fait, les théories du réseau sont également en complément des théories des systèmes un cadre d’analyse idoine de l’évolution de la régulation sociale à travers le prisme du système de justice civile.

Qu’est-ce qu’un paradigme ? Comme nous comptons proposer ici des paradigmes pour la régulation sociale, il convient de circonscrire le concept dès à présent. Pour Jacques Chevallier, reprenant Kühn, un paradigme est « une matrice disciplinaire, c’est-à-dire l’ensemble des croyances et valeurs reconnues, des techniques et méthodes qui sont communes aux membres d’un groupe scientifique donné : il fournit à une communauté scientifique les références nécessaires pour se reconnaître et s’institutionnaliser[29] ». Partant de cette définition de la notion de paradigme, mais en y faisant les adaptations nécessaires pour ainsi pouvoir l’appliquer aux sciences humaines et sociales[30], nous estimons qu’« un paradigme serait par définition une grille de lecture de la société, un canevas d’analyse du monde et une manière de concevoir son monde ou d’autres mondes possibles »[31]. Épistémologiquement, acception la plus pertinente pour notre étude, un paradigme est une « conception théorique dominante ayant cours à une certaine époque dans une communauté scientifique donnée, qui fonde les types d’explication envisageables, et les types de faits à découvrir dans une science donnée »[32].

Pourquoi est-il pertinent de dégager des paradigmes pour le nouveau modèle de régulation sociale en cours de construction depuis quelques années sous le regard de l’observateur avisé ? Les paradigmes, dans une modélisation conceptuelle, sont comme les piliers, les fondations de l’édifice théorique du modèle de régulation sociale. Sans ces bases théoriques, le modèle proposé serait sans assises et flotterait dans le vide pour reprendre une image évocatrice. La pertinence de paradigmes pour une modélisation étant établie, nous formulerons ainsi notre question de recherche : quels paradigmes pourraient soutenir une vision renouvelée de la régulation sociale dans un objectif d’amélioration de l’accès de la justice ? Nous inspirant du cadre théorique des théories des systèmes et des théories du réseau présentées ci-dessus, nous soutenons que le nouveau modèle de régulation sociale s’appuierait sur trois piliers théoriques fondamentaux que sont les paradigmes de la décentralisation pour son organisation structurelle, de la multipolarité pour son organisation fonctionnelle et, finalement, de la complémentarité des modes de régulation sociale pour l’optimisation des interactions entre les composantes du modèle de régulation. Notre approche pour présenter chacun des trois paradigmes consistera à les exposer de façon notionnelle, ensuite à les caractériser, puis à démontrer leur pertinence en tant que soubassement théorique d’une conception renouvelée de la régulation sociale.

1 Le paradigme de la décentralisation pour une vision renouvelée du système de justice civile

Le premier paradigme proposé pour soutenir le nouveau modèle de régulation est la décentralisation. Celle-ci fait partie de ces notions dont les domaines premiers d’emplois ne sont pas juridiques[33]. C’est en réalité une notion plus usitée dans son sens technique en science politique[34] ; on en trouve aussi des prolongements en droit administratif[35]. Dans ses multiples acceptions, que ce soit en science politique, en droit ou dans d’autres disciplines, la notion de décentralisation s’oppose d’abord à celle de centralisation ou de concentration, qu’il soit question de pouvoir ou d’institution. Cette notion renvoie instinctivement à une forme de gestion sociale et politique moins fermée qui comporte en particulier l’idée d’une constellation de centres de décision à l’autonomie plus ou moins importante[36].

Si le concept de décentralisation a suscité un réel engouement au cours des années 80 et 90, cet attrait a pu être critiqué par une certaine doctrine[37]. Il faut comprendre que l’élasticité de même que les usages trop fréquents et peu techniques de la notion de décentralisation sont susceptibles de lui faire perdre sa substance. Ce constat ne remet cependant pas en cause le fait que ledit concept conserve un certain contenu et une valeur théorique. Il nous importe dès lors de circonscrire le paradigme de la décentralisation comme l’un de ceux qui supportent l’idée que nous soumettons quant à l’évolution de la régulation sociale et du système de justice civile, notamment en précisant le contenu du concept et en délimitant ses éléments caractéristiques (1.1) ; les développements sur le paradigme de la décentralisation s’achèveront par l’exposé de sa pertinence au regard de la régulation sociale et du système de justice civile en pleine évolution (1.2).

1.1 La définition du paradigme de la décentralisation pour une vision renouvelée du système de justice civile

Strictement parlant, la décentralisation a-t-elle un sens juridique ? L’affirmative est ici de mise, sans grand risque. Les juristes donnent de nos jours un sens précis à la notion de décentralisation. Dans son acception juridique, le concept « suppose l’existence d’une pluralité de centres autonomes de décision, exige que des “organes locaux” aient la maîtrise juridique de leur activité, c’est-à-dire qu’ils sont libres de prendre, dans le respect des lois et règlements, la décision qu’ils veulent[38] ». Le concept en question renferme donc la notion clé d’autonomie juridique qui implique la liberté d’agir à sa guise, selon ses propres normes et sans recevoir d’ordres ou d’injonctions d’un autre organisme.

Le concept antonyme de centralisation, quant à lui, signifie une concentration du pouvoir ou la réalisation d’une fonction entre les mains d’une structure ou d’un organe unique[39]. Ainsi, la centralisation est le paradigme qui pourrait qualifier l’organisation judiciaire classique et contemporaine : le système judiciaire concentre tous les pouvoirs avec une unicité de centre de décision ; il repose sur une organisation verticale et hiérarchique ; il est fondé sur l’application des règles juridiques formelles étatiques comme normes de référence principales relativement à la résolution de tous les conflits portés devant lui[40].

Le concept de décentralisation sera souvent employé dans les études en sciences administratives et politiques pour désigner la tendance contemporaine, présente dans de nombreux États démocratiques fondés sur la primauté du droit, du transfert de certains pouvoirs du centre vers la périphérie[41]. Bien que cette acception rende compte d’une certaine réalité du concept dans son sens juridique, elle n’épuise pas le paradigme. Avant même de préciser l’intérêt de ce dernier pour le système de justice civile, il faut spécifier que la décentralisation se voit généralement accorder certaines vertus, particulièrement le fait qu’elle favorise la démocratie par sa capacité à permettre l’expression et l’épanouissement de la pluralité et de la diversité[42].

Retenons néanmoins que, peu importent les domaines et les acceptions du concept de décentralisation, il véhicule un certain nombre de notions qui le caractérisent.

Dans toutes les acceptions qu’elle pourrait avoir, la décentralisation inclut à un degré variable un certain niveau d’autonomie. Elle peut notamment comprendre le pouvoir pour une institution d’édicter ses propres normes, certains auteurs qualifiant ce fait de « libre administration[43] » ; il peut également s’agir de l’octroi à une autorité locale d’un État unitaire d’un pouvoir précédemment détenu et exercé par une autorité centrale[44]. À noter que ces appréhensions du concept de décentralisation se rapprochent de notions voisines telles la déconcentration politique, la délocalisation de pouvoir ou encore la décentralisation géographique[45].

La décentralisation, au sens juridique ou comme politique d’administration publique, se caractérise également par l’indépendance de l’institution décentralisée. L’indépendance ainsi évoquée signifie que l’institution et les personnes qui la composent ne peuvent voir leur existence, leur mandat et les actes qu’elles prennent dépendre de la seule volonté d’une autorité centrale hiérarchiquement supérieure[46]. Il ne devrait pas y avoir de rapport de soumission ou de subordination entre les différentes institutions dans leurs champs de compétence respectifs. De façon concise, nous suggérons pour préciser ce paradigme que :

La décentralisation est un paradigme structurel qui peut être définie comme l’organisation d’un ensemble d’institutions, de systèmes ou de sous-systèmes, antinomique à la centralisation, notamment en raison du fait qu’ils ont le pouvoir de s’autoconstituer et de s’autogérer ; leur existence ne proviendrait pas du pouvoir de création d’une autre entité, et leurs actes ne seraient notamment pas soumis à une procédure de confirmation[47].

À la suite de cette définition et en reprenant l’idée du doyen Waline[48], nous pourrions formuler les trois critères suivants qui permettraient de caractériser une mise en oeuvre véritable du paradigme de la décentralisation :

-

l’absence de pouvoir de nomination : ce critère impliquerait pour l’institution décentralisée une simple reconnaissance de son existence, mais non un pouvoir d’investiture ou de création détenu par un organe central hiérarchiquement supérieur ;

-

l’absence de pouvoir de révocation : ce critère signifie pour l’institution décentralisée qu’elle ne devrait pas pouvoir être révoquée ou voir son existence remise en cause par un organe central hiérarchiquement supérieur ; sa survie ne devrait pas être liée au bon vouloir ou à la seule volonté du pouvoir central ;

-

l’absence de pouvoir de confirmation ou de légalisation des décisions : ce critère signifie que la validité des actes de l’institution décentralisée ne devrait pas être soumise à l’approbation d’un organe central hiérarchiquement supérieur. Autrement dit, l’organe décentralisé devrait avoir une existence propre, et ne pas être sous la tutelle du pouvoir central.

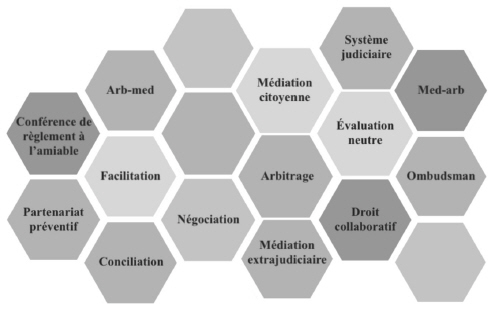

La présence de ces trois critères permettrait d’attribuer la qualification d’organisation décentralisée au fonctionnement d’un système de régulation sociale et de ses sous-systèmes. Au fond, la décentralisation ne serait pas, dans ce sens, le résultat d’un « octroi » du législateur étatique ou d’une loi. Elle supposerait plutôt que chaque système ou sous-système de régulation dispose par principe, par nature même, de la faculté de s’autoconstituer et de s’autogérer, les droits de l’individu sont antérieurs à l’État et à son droit[49]. À suivre ces explications, en filigrane apparaissent alors deux éléments caractéristiques essentiels du paradigme de la décentralisation dans la conception d’une vision renouvelée du système de justice civile et de la régulation sociale. Ainsi, la décentralisation opère sur deux points, soit sur le plan géographique et sur le plan fonctionnel. Il convient alors d’imaginer que le nouveau modèle de régulation sociale serait fondé sur une organisation éclatée ou sur une constellation de modes de résolution de conflits différents et non convergents vers un seul centre (figure 1). Les relations entre les modes de régulation conçus comme des sous-systèmes de l’organisation plus générale du système de justice civile ne seraient pas basées sur une prééminence institutionnelle ou hiérarchique proclamée, mais sur la liberté de choix des citoyens. Selon cette approche, chaque mode de régulation est autonome et indépendant, ce qui n’implique pas que les divers modes de régulation sociale ne pourraient pas se coordonner ou interagir. Ces caractéristiques laissent poindre l’intérêt du paradigme de la décentralisation, mais celui-ci mérite d’être plus explicitement exposé, ce que nous ferons dans les lignes à venir.

Figure 1

Représentation schématique du paradigme de la décentralisation

1.2 La pertinence du paradigme de décentralisation pour une vision renouvelée du système de justice civile

Lorsque le paradigme de la décentralisation est convoqué dans notre article, il l’est en tant que concept supportant l’organisation structurelle du modèle de régulation sociale progressivement instauré au Québec depuis quelques années. La décentralisation comme paradigme d’une vision renouvelée du système de justice civile signifie l’existence d’une diversité de modes de régulation sociale, qui pourraient se constituer en système, en sous-systèmes ou en structures ayant leur organisation propre, mais surtout qui n’entretiendraient pas de rapport de subordination avec l’entité centrale, en l’occurrence le système judiciaire. La décentralisation constitue pour la vision renouvelée du système de justice civile une solution de rechange crédible à la centralisation à outrance de l’approche institutionnelle de l’accès à la justice[50]. Dans ce sens, le concept de décentralisation ne peut être réduit à un transfert à un démembrement local de l’État de fonctions et de pouvoirs antérieurement exercés directement par l’autorité centrale supérieure sur le plan hiérarchique, ce qui s’apparenterait plus à de la déconcentration[51] qu’à de la décentralisation véritable. Voilà la marque d’une nuance qu’il convient de saisir. Le paradigme de la décentralisation que nous envisageons ici n’est pas simplement l’octroi, par exemple à des institutions de règlement amiable de différends, d’une compétence relevant auparavant des tribunaux, mais plutôt de la reconnaissance et de l’admission du fait que, à côté des tribunaux, ont toujours existé d’autres modes de régulation sociale dont font partie les modes amiables extrajudiciaires de PRD[52]. Il leur serait reconnu une compétence de principe dès lors que les protagonistes d’un conflit les jugent aptes à régler leur mésentente ou bien considèrent leurs processus comme appropriés pour tenter de trouver une solution à leur différend[53].

Il convient d’être clair : le sens dans lequel le paradigme de la décentralisation doit être compris n’est pas celui qui n’y voit qu’un simple transfert de pouvoir du centre vers la périphérie « impliquant ainsi l’antériorité du pouvoir central sur le périphérique »[54]. La décentralisation ne doit pas non plus être entendue comme le soumettait un auteur pour qui « décentraliser, c’est retirer des pouvoirs à l’autorité centrale pour les transférer à une autorité de compétence moins générale »[55]. Dans le modèle de régulation sociale que nous étudions ici, le paradigme de la décentralisation n’est pas un banal transfert du pouvoir du centre vers la périphérie, mais une reconnaissance de l’existence, de l’importance du rôle et des pouvoirs non de la périphérie, mais notamment de sous-systèmes de régulation (modes amiables extrajudiciaires de PRD, par exemple) complémentaires du sous-système judiciaire faisant conjointement partie d’une vision renouvelée du grand ensemble qu’est le système de justice civile. Notre proposition devrait donc être comprise comme l’existence d’une « compétence générale » des autres processus participant à la régulation sociale. Cette « compétence générale » n’a pas besoin d’être reconnue ni octroyée par une entité hiérarchiquement supérieure. Cette proposition qui peut paraître dans sa formulation théorique inédite et certainement désarçonnante, n’est pourtant pas si éloignée des faits de l’évolution actuelle du droit positif.

Une brève analyse du Code de procédure civile du Québec entré en vigueur en 2016 nous permet de relever aisément dès l’entame de l’instrument législatif, plus précisément à l’alinéa 3 de l’article premier, cet énoncé : « Les parties doivent considérer le recours aux modes privés de prévention et de règlement de leur différend avant de s’adresser aux tribunaux[56]. » À travers cette disposition, le législateur québécois n’opère pas un transfert de certains de ses pouvoirs juridictionnels ou champs de compétence limitativement énumérés au profit des modes amiables privés de PRD, comme le concevraient les approches de « décentralisation restreinte » ou de déconcentration dans le sens « centre vers périphérie ». Il réalise la « compétence générale » des modes amiables privés de PRD en matière de droit civil ou plutôt il en prend acte formellement. Le système judiciaire conserve toutes ses compétences en droit civil, et les modes amiables extrajudiciaires de PRD disposent également d’une compétence générale de principe en droit civil. Sans doute pourrait-on voir dans cette disposition les prémices, l’ébauche d’une véritable décentralisation telle que nous l’avons théorisée plus haut et précédemment[57].

Nous soutenons donc que le raisonnement « centre-périphérie » est un raisonnement binaire qui maintient la prédominance du centralisme juridique étatique. Or, le paradigme de la décentralisation comme l’un des fondements théoriques d’une vision renouvelée de la régulation sociale opère une remise en cause de l’hypercentralisation judiciaire étatique caractéristique de l’approche institutionnelle de l’accès à la justice[58]. Le paradigme de la décentralisation, ainsi que nous le suggérons, n’ôte aucun pouvoir aux autorités centrales ni à l’institution judiciaire en vue de les transférer aux institutions extrajudiciaires de régulation sociale qui ne devraient pas être qualifiées ici de périphériques. Les institutions extrajudiciaires de régulation devraient simplement être perçues tels des « procédés de justice[59] » à l’égal des modes judiciaires et dont le rôle ne devrait pas être sous-estimé. Elles contribueraient de la sorte à l’amélioration de l’accès à la justice.

La pertinence du paradigme de la décentralisation pour le modèle de régulation soumis se trouve encore dans le fait qu’il offre une assise théorique et pratique supplémentaire dans la conception d’une approche renouvelée du système de justice et de son accès. La décentralisation véritable, comme entendu par l’article, n’est pas fondée sur une organisation verticale et essentiellement hiérarchique à l’image du système judiciaire au xxie siècle. En pratique, si nous retenions comme fondement la décentralisation, le système de justice civile comprendrait plusieurs modes de régulation à la disposition des citoyens. Cela favoriserait l’accès à la justice, car les citoyens pourraient choisir le mode qu’ils estiment approprié en fonction des solutions recherchées. Devant les divers modes de régulation sociale existants, tenant compte des normes de nature différente qui sous-tendent leurs processus et leur efficacité réelle, celle-ci étant fonction des domaines dans lesquels ils interviennent, le paradigme de la décentralisation constitue un concept pouvant servir de fondement à l’évolution structurelle du système de régulation sociale dans son ensemble. Conformément à l’idée qui vient d’être énoncée, le professeur Charles Eisenmann estime que le concept de décentralisation déborde largement le contexte des sciences administratives et politiques et même celui de l’État[60]. Il affirme que « la question de la centralisation-décentralisation doit aussi être posée sans tenir compte des limites étatiques[61] ». Dans le sillon de sa pensée survient la suggestion de l’analyser moins comme « un problème d’organisation des États, mais un problème général d’organisation des collectivités humaines[62] ». La décentralisation serait ce soubassement théorique qui permettrait une conception structurellement éclatée de la régulation dans la société. Concisément dit, la décentralisation est donc un paradigme d’organisation structurelle qui irriguerait et sous-tendrait une proposition renouvelée du modèle de régulation sociale que constitue le système de justice civile tant à cause de ses caractéristiques propres que de sa pertinence scientifique.

Ces derniers propos sur la décentralisation ouvrent la porte aux développements sur le deuxième paradigme du modèle de régulation sociale, à savoir le paradigme de la multipolarité.

2 Le paradigme de la multipolarité pour une vision renouvelée du système de justice civile

Le paradigme de la multipolarité s’avère incontestablement un protée à cause de sa dimension pluridisciplinaire. Qu’il soit convoqué tantôt en électricité[63], tantôt en biologie[64] ou encore dans le champ des relations internationales[65], ces usages dans des domaines aussi différents ne manquent pas d’entraîner au minimum un glissement sémantique dans sa compréhension et son appréhension, au pire une inconsistance à son sujet. Pour ces raisons convergentes et en toute logique, la précision du paradigme de la multipolarité s’impose comme une étape préalable (2.1) ; cela étant posé, il devient possible d’en établir la pertinence dans une vision renouvelée de la régulation sociale et de la justice civile (2.2).

2.1 La définition du paradigme de la multipolarité pour une vision renouvelée du système de justice civile

Qu’est-ce que la multipolarité ? La tâche qui consisterait à définir et à saisir avec exactitude le concept de multipolarité[66] en sciences humaines et sociales serait sans aucun doute bien ardue. En effet, la polarisation est un concept plus usité en physique et chimie[67] qu’en sciences juridiques, et le concept de multipolarité qui en est extrait a essentiellement servi à formuler « l’analyse des rapports de force dans le système international[68] ». Dans ce sens, le terme caractérise la coexistence de plus de deux pôles de puissance. La multipolarité peut également renvoyer, en théorie des relations internationales, à une lutte de pouvoir, aux stratégies de compétition entre États pour le leadership ou la suprématie internationale par l’établissement de sphères d’influence encore qualifiées de « balance du pouvoir » (balance of power) ou d’« équilibre des puissances »[69]. Elle diffère de l’unipolarité qui renvoie à la situation de fait où la supériorité d’un État ou d’un acteur des relations internationales serait telle qu’il surpasserait tous les autres en puissance politique, économique et militaire au point de pouvoir leur imposer sa domination au besoin par la force.

L’approche multipolaire des relations internationales s’oppose donc sur plus d’un point à l’approche unipolaire. L’approche multipolaire, sur laquelle nous nous concentrons dans notre étude, peut être fondée sur deux principes, soit le principe de l’équilibre et le principe du concert[70]. S’appuyant sur la flexibilité dans les rapports entre les acteurs internationaux et sur les stratégies de préservation de leurs intérêts, l’équilibre permet au gré des changements d’alliances la stabilité et le maintien d’une symétrie relative du système multipolaire. Pour ce qui est du principe du concert, il est d’abord basé sur la mise en exergue des objectifs et des intérêts des protagonistes ; il mise ensuite sur la collaboration-coopération basée sur « le respect réciproque de la légitimité et des intérêts des partenaires[71] ».

Dans le domaine des relations internationales, bien que la coopération soit un fondement de la multipolarité, l’approche multipolaire n’exclut pas l’existence d’une certaine compétition entre les États. Cependant, le niveau de compétition sera contenu, et la recherche du pouvoir sera limitée par les deux principes fondamentaux de la multipolarité que nous venons de présenter. L’acceptation des principes de l’approche multipolaire en relations internationales induit donc le partage du pouvoir, la répartition des fonctions, la renonciation à agir systématiquement seul et à imposer sa seule volonté aux membres du système.

À rebours de la conception de la multipolarité dans la sphère des relations internationales, il faut préciser l’absence de volonté d’encourager ou de susciter la compétition entre les sous-systèmes de la régulation sociale. L’approche retenue du paradigme, qui diffère quelque peu sur ce point de l’acception en relations internationales, n’admet pas comme inévitable la compétition entre les procédés du système de régulation sociale. Il y a là, sans aller jusqu’à évoquer l’existence d’une rupture, une nuance qu’il convient de saisir ; les divers pôles dans la vision renouvelée de la régulation sociale théorisée ne sont ni en concurrence ni en compétition. L’exclusivité du pouvoir ou encore la compétition ne sont pas inhérentes à la multipolarité dans l’appréhension du paradigme soumis dans notre étude contrairement à ce qui est entendu en relations internationales. Par ailleurs, ces dernières ne sont pas le seul domaine où la multipolarité est convoquée comme paradigme explicatif d’un modèle de relations entre plusieurs éléments ou facteurs.

En réalité, la multipolarité tire son origine du substantif « polarisation », ainsi que nous l’avons mentionné plus haut ; ce terme a — comme la multipolarité — plusieurs usages, notamment en biologie[72], en optique[73] et en physique[74]. À choisir, c’est l’acception en biologie du substantif « polarisation » qui décrit le mieux l’idée que tend à véhiculer le paradigme de la multipolarité retenu dans notre étude. Spécialement en cytologie, la polarisation est définie comme l’« [o]rganisation de la cellule qui donne à chacune de ses extrémités une fonction différente[75] ». Le paradigme de la multipolarité, l’un des piliers du nouveau modèle de régulation sociale, tire son essence de cette définition de la polarisation. L’existence d’une pluralité de pôles se révèle indispensable pour bien comprendre ce paradigme. À cela, il faudrait de plus ajouter les principes d’équilibre, de concert et, finalement, de la division des fonctions et de leur respect.

Pour la clarté du propos et en vue de fixer les idées qui seront développées par la suite, nous soumettons une définition de la multipolarité, qui sera la définition de référence du paradigme en ce qui concerne la vision renouvelée de la régulation sociale théorisée dans notre texte :

La multipolarité est un paradigme fonctionnel qui peut être défini comme l’existence d’une multiplicité de pôles, aux fonctions variées et définies lors de leur constitution, au fonctionnement basé sur les principes de coopération et d’égalité, contribuant à la régulation sociale dont les relations ne sont pas fondées sur le principe de hiérarchie du monisme juridique classique et intégrant mieux que celui-ci la diversité des perceptions, des besoins et du droit tel qu’il est vécu par les citoyens[76].

Dans notre réflexion sur des paradigmes d’une vision renouvelée de la régulation sociale, soit l’objectif de notre article, nous ne pouvions nous contenter du sens de la multipolarité proposé en relations internationales[77]. Il était opportun d’élaborer une définition de référence du paradigme de la multipolarité. Plus précisément, l’approche multipolaire en relations internationales[78] nous semble éclairante pour illustrer le sens du paradigme de la multipolarité, tel qu’il apparaît dans les réflexions de ces travaux, tout en n’étant pas pleinement satisfaisante. En effet, en matière de relations internationales, la multipolarité figure comme une solution de rechange à l’approche unipolaire qui est, comme nous l’avons exposé précédemment, la domination d’une seule puissance sur toutes les autres ; la multipolarité mise alors sur l’équilibre et le concert, tout en admettant la compétition entre les acteurs[79]. Ce dernier point l’éloigne considérablement du paradigme de la multipolarité dans l’acception soutenue par notre texte. Le choix ne se porte pas dans l’approche privilégiée dans notre étude, comme c’est le cas en relations internationales, sur le concept de multipolarité à défaut de pouvoir ériger un système unipolaire : le paradigme de la multipolarité est plutôt retenu en tant que paradigme d’organisation et de spécialisation fonctionnelles du système de justice civile non seulement pour son efficacité et son efficience, mais encore parce qu’il paraît plus en adéquation avec les attentes et les besoins des citoyens en matière d’accès à la justice. C’est notamment lui qui structurera une différenciation fonctionnelle entre la diversité des procédés de justice dans une société en un regroupement en pôles spécialisés (figure 2).

Figure 2

Représentation schématique du paradigme de la multipolarité

Ces précisions sur la notion de multipolarité prouvent l’intérêt théorique de la multipolarité et rendent opératoire la convocation du concept dans notre texte.

2.2 La pertinence du paradigme de la multipolarité pour une vision renouvelée du système de justice civile

Dans son acception en relations internationales[80], en cytologie ou ailleurs, tout comme dans le sens soumis ci-dessus dans la définition de référence, la multipolarité repose sur deux fondements au coeur de la vision renouvelée de la régulation sociale et du système de justice civile :

-

le caractère indispensable de la coopération ;

-

l’égalité des acteurs dans leurs relations.

Ces deux éléments précisent et confirment de prime abord la pertinence du paradigme de la multipolarité dans l’approche renouvelée de la régulation sociale. De manière plus explicite, le concept de multipolarité retenu comme l’un des paradigmes de l’évolution du système de justice civile résulte d’un ensemble de constats. Il peut être relevé, entre autres, dans l’analyse des mutations sociales, la prise en considération des besoins des citoyens, l’influence des réformes en cours en procédure civile, les défis sans cesse croissants que pose l’amélioration de l’accès à la justice[81]. Bien plus encore, c’est la mise en exergue de la nécessité irréfutable des besoins de coopération et de coordination entre les modes de prévention et de règlement des conflits qu’opère le concept de multipolarité, et ce, afin de favoriser l’atteinte de l’objectif de justice qui en fait un paradigme moteur de l’évolution de la procédure civile et de la vision renouvelée du système de justice civile.

La multipolarité est proposée dans cette recherche comme un paradigme d’optimisation fonctionnelle de pôles de régulation sociale. Elle suppose l’existence de plusieurs pôles de résolution des conflits sociaux et l’absence de subordination systématique de ces pôles à un pôle de référence, ce qui implique la reconnaissance de leur autonomie ou de leur indépendance, ou des deux à la fois. Le paradigme de la multipolarité proposé n’admet pas la constitution d’hégémons qui supplanteraient tous les autres pôles du système. Sans être aux antipodes d’une structure organisationnelle décentralisée, la multipolarité ne s’y identifie pas exactement. En effet, l’une met en exergue le critère organisationnel (c’est le cas du paradigme de la décentralisation), tandis que l’autre se focalise sur les caractéristiques et la spécialisation fonctionnelles (c’est le cas de la multipolarité). Dans ce sens, la multipolarité en tant que paradigme de la vision renouvelée de la régulation et du système de justice civile pourrait se constituer autour, notamment, de trois pôles[82] essentiels (voir la figure 2) :

-

Le premier serait le pôle « Prévention des différends ». Il en va de la régulation sociale comme de la santé : mieux vaut prévenir que guérir, selon les mots du dicton, car il est préférable d’anticiper que de tenter, souvent de manière insatisfaisante, de trouver une issue à un problème déjà né. Il est cependant regrettable de constater que le système de justice civile, à l’image d’une de ses composantes, soit le système judiciaire, consacre l’essentiel de ses actions et de ses ressources au traitement curatif des différends[83]. Le pôle « Prévention des différends » supposerait la mise en place d’un système comprenant des mécanismes de traitement des difficultés entre acteurs de la société civile en amont de leur cristallisation véritable en conflit ou en litige ;

-

Le deuxième serait le pôle « Règlement amiable des différends ». Ce pôle s’occuperait de l’instauration et de la gestion de mécanismes de résolution amiable des différends. La philosophie directrice de ce pôle serait le renforcement de la culture amiable, participative et intégrative de résolution des conflits. Ce pôle pourrait notamment comporter des sous-pôles, tels un sous-pôle « Règlement amiable extrajudiciaire » et un sous-pôle « Règlement amiable judiciaire » ;

-

Le troisième serait le pôle « Règlement contentieux des différends ». Dans ce pôle se trouverait l’ensemble de l’appareil judiciaire tel qu’il existe actuellement. Ledit pôle verrait ses missions recentrées : en d’autres termes, il s’occuperait des contentieux pour lesquels son rôle s’avère primordial et procure un avantage comparatif par rapport aux autres modes de régulation sociale. Dans le nouveau modèle de régulation sociale, la place des institutions du système judiciaire n’est pas reniée, car l’idée est plutôt de concevoir une organisation leur permettant de privilégier les mandats et les missions pour lesquels elles sont les plus performantes et qui donnent davantage de sens à leurs interventions.

Loin de constituer des systèmes cloisonnés, les trois pôles seraient interreliés et fonctionneraient de concert. Le pôle « Règlement amiable des différends » par exemple, ne pourrait être totalement exclu de la prévention des conflits, tout comme il pourrait utilement intervenir à l’occasion lorsqu’un problème serait déjà judiciarisé.

À vrai dire, l’approche multipolaire signifie que les sous-systèmes du système de régulation sociale peuvent s’adapter aux besoins et aux attentes de justice des citoyens, qui sont variables, en redéfinissant l’organisation des modes de règlement des différends incarnée par les trois pôles suggérés.

Les deux premiers paradigmes présentés de la vision renouvelée de la régulation conceptualisée dans notre étude, à savoir la décentralisation et la multipolarité, remettent ouvertement en cause l’hypercentralisation et l’unipolarisation du système classique de règlement des conflits et de gestion des relations sociales. Ces paradigmes prônent à cette fin une pluralité de centres indépendants ou autonomes, ou les deux à la fois, soutenus par une multiplicité d’acteurs intervenant dans la régulation sociale et dont la crédibilité est reconnue à l’identique du mode actuel de référence, soit le système judiciaire. Cette construction théorique n’induit pas une compétition entre les modes de régulation sociale, pas plus qu’elle n’envisage un cloisonnement peu propice à apporter de véritables réponses à l’enjeu de l’accès à la justice, de l’évolution de la procédure civile et du renouvellement de la régulation sociale. Il faudrait alors explorer les piliers théoriques de la coordination et la complémentarité entre les divers modes de régulation sociale : c’est le troisième paradigme que nous expliciterons ci-dessous.

3 Le paradigme de la complémentarité pour une vision renouvelée du système de justice civile

Pourquoi la complémentarité devrait-elle être considérée comme un paradigme fondamental du nouveau modèle de régulation sociale suggéré dans notre texte ? Proposer un système de régulation multimodale, comprenant en particulier des modes amiables extrajudiciaires de résolution des différends et des modes contentieux judiciaires de règlement des litiges, fondé, tel que nous le préconisons, sur les paradigmes de la décentralisation et de la multipolarité peut susciter des interrogations, des craintes et des inquiétudes. Celles-ci seraient basées notamment sur la difficulté de coordination entre les sous-systèmes et sur la compétition entre les modes de régulation qui pourraient en résulter. Nous soumettons donc, en sus des paradigmes de la décentralisation et de la multipolarité qui sous-tendent le nouveau modèle de justice civile, un autre paradigme, à savoir celui de la complémentarité pour des exigences de rigueur méthodologique. Cependant, notre démarche concourt par la même occasion à anticiper et à surmonter les critiques, les craintes, les interrogations légitimes ou les difficultés éventuelles. L’étude de la notion de complémentarité (3.1) précédera ainsi celle de sa pertinence et de son utilité (3.2).

3.1 La définition du paradigme de la complémentarité pour une vision renouvelée du système de justice civile

Que signifie le paradigme de complémentarité ? Le juriste souhaitant théoriser la notion de complémentarité se trouve placé devant un choix d’ordre épistémologique : quel sens faut-il en retenir ? Le concept de complémentarité connaît de nombreux emplois : précisons qu’il a été notamment un concept phare de la physique quantique au début de la formation de cette branche des sciences physiques au cours de la période précédant immédiatement la Seconde Guerre mondiale. Les développements théoriques fondamentaux, le raffinement intellectuel et surtout les recherches poussées menées sur le concept dans cette science expliquent notre choix d’en faire le troisième paradigme de la vision renouvelée de la régulation et du système de justice civile que nous proposons.

Dans une forme de synthèse, nous énumérons, à la suite d’une auteure, trois éléments qui caractérisent le concept de complémentarité en physique quantique, tel qu’il a été conçu et défini par son créateur le physicien Niels Bohr[84] en 1927 :

-

l’existence de plusieurs descriptions nécessaires d’un même phénomène ;

-

l’idée qu’il existe des couples de descriptions mutuellement exclusives, qui ne peuvent être appliquées simultanément ;

-

l’idée que ni l’une ni l’autre n’est suffisante pour donner une description exhaustive du phénomène en question ; et que, par conséquent, une description exhaustive au sens classique est impossible[85].

Dans l’esprit de l’auteur de la théorie, la complémentarité joue le rôle de concept explicatif de phénomènes jugés inconciliables en sciences physiques et permet de surmonter le problème des limites du « langage naturel en physique[86] ». La complémentarité est alors élaborée et proposée par Bohr comme un concept opérant un dépassement entre les fondements de la physique classique et de ce qui est alors la nouvelle physique quantique[87]. Un auteur affirme à ce propos que « la complémentarité est présentée comme une solution à ce problème, permettant de concilier des interprétations contraires de la situation[88] ».

En sciences physiques, la question de la contradiction a longtemps posé des problèmes aux théoriciens et aux chercheurs de ce champ scientifique. En particulier, les distorsions entre la réalité empirique ou physique et les images cognitives du réel ont suscité des analyses extrêmement poussées des physiciens sur la notion de contradiction[89]. Par le concept de complémentarité, introduit en physique quantique, on vise alors à dépasser la notion de contradiction en en démontant les mécanismes de fonctionnement qui relèvent de catégories mentales intégrées :

Transporté sur le plan logique, ce processus consiste à se représenter par hypothèse, en même temps qu’une certaine proposition a, une autre proposition b, fausse si a est vraie, vraie si a est fausse, en particulier la faculté de se représenter deux évènements en posant qu’ils ne peuvent coexister dans la réalité. En envisageant la contradiction sous cet angle, qui l’apparente psychologiquement au doute, à l’attitude critique, à la suspension du jugement, on met en évidence son caractère d’à priori et son origine purement mentale[90].

La faculté de penser ce qui peut être, de prime abord, qualifié de contradictoire ou d’incompatible, que le paradigme de la complémentarité possède, est l’un des attraits de cette théorie pour notre démarche et la vision renouvelée de la justice civile que nous proposons. Le potentiel du concept de complémentarité à transformer radicalement la contradiction, à unir l’incompatible a été traduit par Ferdinand Gonseth en ces termes :

Ainsi, l’introduction efficace de l’idée de complémentarité prend l’aspect d’une expérience métaphysique dans laquelle, par un changement de perspective, une opposition polaire s’est transformée en opposition complémentaire […] Il n’y a plus de raison théorique de penser que deux notions quelconques opposées par polarité ne puissent pas apparaître un jour comme deux aspects complémentaires d’une même « réalité » d’un autre horizon[91].

Les recherches qui convoquent la complémentarité en sciences physiques s’appuient sur le concept lorsqu’elles doivent à la fois agréger des principes théoriques contradictoires de physique, tout en étant aux prises avec les limites du langage et de la pensée humaine pour l’appréhension et l’expression de certaines propositions de physique quantique qui excèdent les repères physiques usuels du monde ordinaire[92]. Ce point de vue est aussi celui de la physicienne et philosophe Paulette Destouches-Février :

[L]a complémentarité semble donc se manifester chaque fois que l’esprit, ne parvenant pas à se mouvoir dans une perspective parfaitement homogène, travaille à la fois sur deux plans qui s’excluent, et tels que la logique valable dans l’un ne l’est plus dans l’autre, ce qui explique l’apparition dans l’un de contradictions qui s’évanouissent dans l’autre. La complémentarité est donc le signe même de l’évolution de la pensée, du passage d’un plan de la réflexion à un autre, elle exprime le devenir bien plus adéquatement que la contradiction, le montrant dans les rapports mêmes du sujet et de l’objet, elle indique l’instant de la découverte physique dont elle est à la fois le signe et le moteur. C’est une dialectique inspirée par le contact avec le réel, et non pas imposée à lui ; en un mot, elle nous apparaît comme le symptôme avertissant le physicien qu’il doit chercher à homogénéiser sa perspective mentale, et lui montrant la direction dans laquelle la contradiction primitivement apparue du fait de la découverte s’évanouira[93].

Dans le droit fil de ces idées, nous proposons la définition suivante du paradigme exposé : « la complémentarité est un paradigme interactionnel servant à penser les phénomènes, telle la régulation sociale, dans leur totalité et servant d’assise théorique à la coordination de processus de régulation sociale contraires ou en apparence opposés[94] » (figure 3). À la fois pratique et accessible, cette définition nous apparaît pertinente, car la vision renouvelée de la régulation sociale et du système de justice civile imaginée poursuit l’objectif d’associer de manière appropriée les modes amiables extrajudiciaires de PRD et les modes contentieux judiciaires classiques de résolution des litiges. Une des objections récurrentes lors de l’adoption des réformes de la procédure civile est l’appartenance de ces deux approches de règlement des conflits à des sphères différentes ou même à des sphères incompatibles[95]. Il fallait donc surmonter la critique que les contraires ne peuvent en même temps appartenir au même objet par une proposition à la fois crédible et innovante, et c’est ce qu’incarne le paradigme de la complémentarité

Figure 3

Représentation schématique du paradigme de la complémentarité

La complémentarité pose également le principe du caractère radicalement nouveau des fondements de la physique quantique, ceux-ci remettant en cause plusieurs postulats de la physique classique[96]. Ici encore, un rapprochement peut être réalisé avec notre recherche ; la question principale à laquelle nous tentons de répondre est de savoir quels sont les paradigmes qui pourraient soutenir une vision renouvelée de la régulation sociale dans un objectif d’amélioration de l’accès de la justice. Pour répondre à cette question et à ses enjeux, nous avons dû surmonter plusieurs obstacles épistémologiques dans nos travaux. En effet, souhaitant proposer de nouvelles bases théoriques à la régulation sociale, nous avons opté pour une rupture avec l’appréhension traditionnelle et classique du système de justice qui repose sur une approche judiciaire de la procédure civile[97]. Partant, il nous a fallu dans notre démarche remettre en cause plusieurs dogmes du droit dans son appréhension moniste-positiviste étatique[98].

À cet effet, la pertinence et le rôle du paradigme de la complémentarité seront mieux mis en exergue dans les développements qui leur seront consacrés dans les lignes ci-après.

3.2 La pertinence du paradigme de complémentarité pour une vision renouvelée du système de justice civile

La base législative que constitue le nouveau Code de procédure civile du Québec ne s’attèle point à élaborer une complémentarité entre les modes de régulation qu’il consacre pourtant dans ses nouvelles dispositions[99]. Certains commentateurs n’ont pas manqué de relever ce fait. Dans son mémoire sur le projet de loi no 28, Loi instituant le nouveau Code de procédure civile, l’Observatoire du droit à la justice affirme que « le nouveau Code laisse peu place à une complémentarité réelle entre le recours à ces modes [NDLR : il est fait référence ici aux modes privés de prévention et de règlement des différends] et la procédure judiciaire. Il ne permet pas non plus dans les faits leur interaction »[100]. Cet extrait appuie la nécessité d’un cadre théorique intégrant le paradigme de la complémentarité dans la nouvelle culture de règlement des différends. Prenant le relais du législateur, la doctrine et les travaux de recherche universitaire devront concevoir et proposer les nouveaux paradigmes qui sous-tendront un nouveau système de régulation sociale. C’est dans cette lignée que s’inscrivent les réflexions actuelles sur le paradigme de la complémentarité comme l’un des piliers théoriques d’une vision renouvelée du système de justice civile.

Les modes amiables extrajudiciaires de PRD et les modes contentieux judiciaires de règlement des litiges appartiennent-ils à la même sphère ? Il est possible de reconnaître et d’admettre que, dans la pure logique moniste-positiviste du droit[101], ces deux systèmes de régulation des relations sociales ne font pas partie de la même sphère : l’un serait seul le Droit et l’autre serait hors du droit[102]. Sans recourir aux affirmations performatives, aux dénégations stériles ou aux postulats péremptoires, nous croyons que le paradigme de la complémentarité fournit l’assise théorique pour transcender cette opposition par une démonstration rigoureuse.

En effet, dans une approche renouvelée de la régulation sociale et du système de justice civile, le paradigme de la complémentarité revêt les attributs de concept explicatif et sous-tendant les relations entre une diversité de modes de régulation sociale perçus a priori comme incompatibles, voire inconciliables, car ils ont des fonctionnements et une philosophie divergents. Le paradigme de la complémentarité joue le rôle du chaînon manquant qui devrait permettre, dans la conception d’un nouveau modèle de régulation sociale, de surmonter les rapports d’exclusion ou d’incompatibilité entre les modes amiables extrajudiciaires de PRD et les modes judiciaires contentieux de règlement des conflits que relèveraient certains juristes positivistes classiques[103].

En nous appuyant sur le paradigme de la complémentarité, nous pouvons soutenir que des conceptions en apparence contradictoires sont en réalité complémentaires sous une autre dimension[104]. Un tel postulat permet d’échapper aux dilemmes, aux controverses et aux hiérarchisations : il n’apparaît plus impératif de sacrifier l’une à l’autre[105]. À l’image de l’objet du concept de complémentarité en physique quantique, le paradigme de complémentarité dans une vision renouvelée de la régulation sociale sert à renforcer la cohérence[106] des interactions entre les sous-systèmes ainsi qu’à fournir une base solide à l’évolution du système de justice civile. Il est le principe qui établira un lien fort et accentué entre les modes de régulation sociale. C’est le concept qui permettra de comprendre et d’expliquer les interactions inévitables et même souhaitables entre l’accès à la justice (l’objet) et les modes de régulation sociale (les instruments). Il concourt aussi à la compréhension des rapports qu’entretiennent les procédés de prévention et de résolution des conflits entre eux.

Bien que nous relevions plusieurs différences et même des points contraires, est-il irréaliste de soutenir que les modes amiables extrajudiciaires de PRD et les modes contentieux judiciaires de règlement des litiges reposent sur le même objet, à savoir la justice ? Mieux encore, ils partagent un objectif commun, la régulation sociale, c’est-à-dire la pacification des relations entre les membres de la communauté dans l’objectif d’une société apaisée. Le paradigme de la complémentarité rend possible, pour paraphraser Bohr, le fait de ne plus attribuer une signification unique à la justice et de subsumer la conception unipolaire de la régulation sociale[107].

Est-il critiquable de convoquer le paradigme de la complémentarité élaboré en sciences physiques dans le domaine du droit qui fait partie des sciences humaines et sociales ? Il n’y a pas d’incongruité à user du paradigme de la complémentarité en droit, puisque dès l’origine Bohr entendait en faire un concept épistémologique et transdisciplinaire. À la suite des recherches effectuées sur le concept de complémentarité en physique quantique, un auteur soutient d’ailleurs que le concept de complémentarité n’est simplement pas « un concept physique témérairement extrapolé aux sciences humaines », mais qu’il constitue rigoureusement, pour le père de la théorie, un véritable projet philosophique[108] ; nous pourrions aussi ajouter que sa visée est épistémologique.

Plus encore, si nous nous en tenons au paradigme de la complémentarité tel que celui-ci a été précédemment défini, à son rôle dans une vision renouvelée de la régulation sociale et en physique quantique, nous sommes en mesure de faire un parallèle entre la fonction du paradigme de la complémentarité dans chacun des deux domaines. Une identité de fonction pourrait être établie entre le paradigme de complémentarité pour une vision renouvelée de la régulation sociale et la proposition du concept de complémentarité opérée par Bohr au cours des années 30 en matière de physique quantique. Dans l’un et l’autre cas, la complémentarité permet de penser la complexité dans une science ou dans un domaine de recherche et surtout de surmonter la contradiction de deux propositions. Sans l’ignorer, elle se focalise moins sur le caractère exclusif de deux propositions scientifiques qui peuvent être considérées comme ne pouvant être vraies en même temps pour s’intéresser davantage à leur faculté d’être complémentaires. Dans son sens profond, cela s’exprime par la potentialité que recèle le paradigme de la complémentarité de permettre d’envisager que deux propositions a priori contraires ne doivent pas systématiquement s’annuler ou se combattre, mais pourraient concourir aux mêmes finalités, notamment lorsqu’est changée la perspective d’analyse.

Le paradigme de la complémentarité présente alors le potentiel de concilier les interprétations contraires de situations[109], comme cela peut être le cas dans les réflexions et les réformes sur l’accès à la justice et l’appréhension du rôle des modes amiables extrajudiciaires de PRD et les modes judiciaires contentieux dans la résolution des conflits. Ce paradigme joue le rôle de concept fondamental qui permet de saisir l’unité profonde du même et de l’autre[110] : il est une épopée de scientifiques de haut niveau, un effort théorique pour penser rationnellement la complexité[111].

Conclusion

En guise de conclusion toute provisoire à notre étude, pour fixer les idées et résumer les liens qui unissent les paradigmes de la décentralisation, de la multipolarité et de la complémentarité qui devraient fonder une conception renouvelée de la régulation sociale et du système de justice civile en cours d’implantation, retenons la relation étroite qui les unit dans l’architecture théorique élaborée. Ces trois paradigmes permettent de soutenir de façon convaincante la conception renouvelée de la régulation sociale. En effet, la décentralisation sous l’éclairage de la définition de ce paradigme qui a été formulée précédemment est le socle sur lequel repose l’organisation structurelle de la conception renouvelée de la régulation sociale caractérisée par des systèmes ou des sous-systèmes ouverts et non fermés. Le paradigme de la multipolarité, quant à lui, basé sur l’équilibre, l’absence de hiérarchie ou de subordination, le concert et la division des fonctions ainsi que de leur respect par chaque pôle du modèle, est la pierre angulaire de l’organisation fonctionnelle. En fin de compte, le paradigme de la complémentarité par son potentiel à conceptualiser, à perfectionner, voire à transformer, ce qui paraît contradictoire ou incompatible est le support idéal pour l’organisation interactionnelle du modèle. Comme nous l’avons démontré, la complémentarité se trouve à la jonction des sciences physiques, de la philosophie et de l’épistémologie[112]. Elle nous paraît être le paradigme idoine pour penser les relations, les interactions et la cohérence d’ensemble de la nouvelle régulation sociale, du concept d’accès à la justice à une époque de transformation de la procédure civile et du système de justice.

À défaut d’épuiser le sujet, soyons laconique :

-

le paradigme de la décentralisation pense et reflète l’organisation structurelle du modèle ;

-

le paradigme de la multipolarité en sous-tend la spécialisation fonctionnelle à travers l’existence d’une pluralité de pôles ;

-

le paradigme de la complémentarité fonde et étaie l’optimisation des interactions, des relations entre les systèmes ou les sous-systèmes du modèle de régulation sociale.

Les trois paradigmes sont donc conçus et agrégés en vue de la crédibilité théorique et pratique du système de justice civile ainsi que de son efficience. Ces soubassements théoriques permettent de poursuivre la réflexion quant aux propositions concrètes qui contribueront à l’évolution du système de justice civile. À nos yeux, une nouvelle culture de prévention et résolution des conflits nécessite des fondements théoriques et la conceptualisation d’un modèle de régulation sociale renouvelé, et les paradigmes que nous avons énoncés agiront comme un cadre structurant qui assurera la cohérence des réformes de même que, dans une grande mesure, leur succès.

Parties annexes

Remerciements

L’auteur tient à remercier Mmes Camille Mailhot et Jade L’Heureux ainsi que M. William Guay pour leur contribution enrichissante au présent article à titre d’auxiliaires de recherche.

Notes

-

[1]

Ministère de la Justice du Québec, Enquête sur l’accessibilité et la confiance envers le système de justice québécois : présentation des résultats, 2020, p. 27, [En ligne], [cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/justice/publications-adm/rapports/RA_rapport_sondage_CEFRIO_2020_MJQ.pdf?1599844983] (19 novembre 2021) ; Table Justice-Québec, Plan d’action 2020-2021 : une justice de qualité, accessible et au service des citoyens, novembre 2020, [En ligne], [www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/publications/ministere/MJQ_Plan_TJQ.pdf] (19 novembre 2021) ; Groupe de travail sur la justice, Justice pour tous. Rapport du Groupe de travail sur la justice, New York, Center on International Cooperation, 2019, p. 12, [En ligne], [www.hiil.org/wp-content/uploads/2019/06/Fr-Justice-Pour-Tous.pdf] (19 novembre 2021) ; Trevor C.W. Farrow et autres, Les problèmes juridiques de la vie quotidienne et le coût de la justice au Canada : rapport général, Toronto, Forum canadien sur la justice civile, 2016 ; Comité sur l’accès à la justice de l’Association du Barreau canadien, Atteindre l’égalité devant la justice : une invitation à l’imagination et à l’action, rapport sommaire, Ottawa, Association du Barreau canadien, 2013 (ci-après « Rapport sommaire de l’ABC ») ; Association du Barreau canadien, L’avenir de la profession juridique : rapport sur l’état de la recherche, Ottawa, Association du Barreau canadien, 2013 (ci-après « Rapport sur l’état de la recherche de l’ABC »).

-

[2]

Cette expression est employée ici dans le sens défini par le professeur Roderick A. Macdonald, « L’hypothèse du pluralisme juridique dans les sociétés démocratiques avancées », (2002) 33 R.D.U.S. 133, 136, et qui peut être rapproché de la « conception positiviste-étatique » du droit : « Cette perspective [la théorie républicaine classique] veut que le droit soit exclusivement rattaché à l’État politique, qu’il soit un assemblage systémique de règles de conduite générales, abstraites et objectives, et que seuls les tribunaux juridictionnels officiels qui tranchent les litiges soient les garants de son intégrité. » Voir aussi Julie Bourgault, Liberté d’entreprendre, liberté d’association et restructuration d’entreprises, Montréal, Wilson & Lafleur, 2016, p. 20 et suiv.

-

[3]

Jean-Guy Belley, « Une justice de la seconde modernité : proposition de principes généraux pour le prochain Code de procédure civile », (2001) 46 R.D. McGill 317, 360 et suiv. ; Sèdjro Axel-Luc Hountohotegbè, « Le nouveau Code de procédure civile du Québec et le paradigme de la régulation », dans Louise Lalonde et Stéphane Bernatchez (dir.), Le nouveau Code de procédure civile du Québec : « Approche différente » et « accès à la justice civile » ?, Sherbrooke, Éditions Revue de droit de l’Université de Sherbrooke, 2015, p. 113 ; Louise Lalonde, « La Conférence de règlement à l’amiable dans le nouveau Code de procédure civile du Québec : les deux faces de Janus », dans L. Lalonde et St. Bernatchez (dir.), préc., note 3, p. 263, aux pages 308 et suiv.

-

[4]

Pierre Rosanvallon, La crise de l’État-providence, Paris, Seuil, 1992 ; François Ost, « Jupiter, Hercule, Hermès : trois modèles du juge », dans Pierre Bouretz (dir.), La force du droit. Panorama des débats contemporains, Paris, Esprit, 1991, p. 241 ; Louise Lalonde, « Une nouvelle justice de la diversité ? CRA et justice de proximité », dans Vincente Fortier et Sébastien Lebel-Grenier (dir.), Rencontres juridiques Montpellier-Sherbrooke. Le droit à l’épreuve des changements de paradigme, Montpellier, Centre national de la recherche scientifique, 2008, p. 121 ; Jacques Chevallier, « Vers un droit post-moderne ? », dans Jean Clam et Gilles Martin (dir.), Les transformations de la régulation juridique, Paris, L.G.D.J., 1998, p. 21.

-

[5]

Sèdjro Axel-Luc Hountohotegbè, Repenser la procédure civile. Les enjeux théoriques de l’accès à la justice et l’hypothèse de la régulation sociale par l’intégration des modes extrajudiciaires de prévention et de règlement des différends (PRD), thèse de doctorat, Sherbrooke, Faculté de droit, Université de Sherbrooke, 2017. Voir également Jean L. Beauchamp, « Compendium des principes de procédures applicables en droit de la protection des personnes vulnérables ou en situation de vulnérabilité sous l’empire du Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 : origine et fondements des modes privés et publics de prévention et de règlement des différends, des procédures non contentieuses et des règles particulières applicables à certaines matières civiles, telles que les demandes en matière de droit des personnes applicables depuis le 1er janvier 2016 », dans S.F.C.B.Q., vol. 488, La protection des personnes vulnérables (2021), Montréal, Éditions Yvon Blais, 2021, p. 199, à la page 213 ; Louise Lalonde et Stéphane Bernatchez, « Introduction », dans L. Lalonde et S. Bernatchez (dir.), préc., note 3, p. 7, à la page 9.

-

[6]

Toutefois, certains parleront de crise ou de transformation du droit en se référant au droit dans sa conception moniste-positiviste. En effet, les juristes dogmatiques et leur conception de la science juridique moderne ont établi une sorte de primauté des normes juridiques formelles étatiques sur toutes les autres formes de normes, allant jusqu’à dénier à ces dernières la qualification de droit. Le monisme juridique renvoie à l’État, entité qui se déclare comme autorisée à ordonner les conduites, de façon unique et exclusive. Lui seul est détenteur de l’attribut particulier que constitue la souveraineté. Une telle conception du phénomène du droit est aujourd’hui largement remise en cause. Voir Sèdjro Axel-Luc Hountohotegbè et Véronique Fraser, « La construction de l’École de Sherbrooke : renouveler la conception de l’accès à la justice par l’intégration du pluralisme juridique et de la pensée systémique », dans Les écoles de pensée en droit. Actes du xve congrès de l’Association internationale de méthodologie juridique, Québec, Faculté de droit, Université Laval, 2020, p. 371, aux pages 380 et suiv.

-

[7]

World Justice Project, « Rule of Law Index 2020 », Washington, World Justice Project, 2020 ; Ministère de la Justice du Québec, préc., note 1, p. 27 ; Table Justice-Québec, préc., note 1 ; Ministère de la Justice du Canada, Sondage national sur la justice de 2018, rapport final, Ottawa, Ministère de la Justice du Canada, 2019 ; Ministère de la Justice du Canada, « Tableau de bord sur l’état du système de justice pénale », 2021, [En ligne], [www.justice.gc.ca/socjs-esjp/fr] (19 novembre 2021) ; Rapport sommaire de l’ABC, préc., note 1 ; Rapport sur l’état de la recherche de l’ABC, préc., note 1 ; Études de cas de l’ABC, préc., note 1.

-

[8]

S.A.-L. Hountohotegbè, préc., note 5 ; R.A. Macdonald, préc., note 2, 144 et suiv. ; J.-G. Belley, préc., note 3 ; Jean-Guy Belley, « Le pluralisme juridique comme orthodoxie de la science du droit », (2011) 26 R.C.D.S. 257.

-

[9]

Par exemple, hormis la proclamation du législateur et la disposition du Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, y afférente, soit l’alinéa 3 de l’article premier, qu’est-ce qui fonde en théorie du droit l’obligation de considérer le recours aux modes privés de prévention et de règlement de différends avant de s’adresser aux tribunaux ?

-

[10]

L’expression « théorie du droit » est employée ici dans son acception définie par Boris Barraud, La recherche juridique. Sciences et pensées du droit, Paris, L’Harmattan, 2016, p. 22 et suiv., comme une appellation générique servant « à désigner différents principes liés entre eux par une logique et par une cohérence et ayant pour objet de “permettre un travail savant sur le droit” ». Barraud justifie la pertinence des théories dans les termes suivants (p. 22 et suiv. :

Bachelard mettait en garde contre l’obstacle épistémologique du réalisme ou de l’empirisme immédiat consistant à prétendre que la connaissance s’induirait directement de l’observation du réel. Selon le philosophe des sciences, un objet n’accède pas immédiatement à la connaissance humaine ; pour que cette accession se produise, l’homme doit nécessairement et préalablement élaborer des théories. Il n’est guère de connaissance du réel possible sans construction intellectuelle préalable ; ce qui n’interdit pas les constructions intellectuelles postérieures. Bachelard écrivait que « l’instrument de mesure finit toujours par être une théorie et il faut comprendre que le microscope est un prolongement de l’esprit plutôt que de l’oeil ». Dès lors, « le réalisme est […] une métaphysique sans fécondité, puisqu’il arrête la recherche au lieu de la provoquer ».

Voir Éric Millard, Théorie générale du droit, Paris, Dalloz, 2006 p. 1. Sur la diversité des théories en droit, voir également Christian Atias, Épistémologie juridique, Paris, Dalloz, 2002, p. 178 et suiv.

-

[11]

S.A.-L. Hountohotegbè et V. Fraser, préc., note 6, aux pages 389 et suiv.

-

[12]

Id.

-

[13]

Les modes amiables extrajudiciaires de PRD, aussi appelés « modes alternatifs de règlement des conflits (MARC) », peuvent être globalement définis comme des processus non juridictionnels permettant de prévenir un conflit ou d’y mettre fin avec ou sans la présence d’un tiers impartial par une solution négociée et non imposée par une autorité. Les modes amiables extrajudiciaires de PRD ne comprennent pas une liste exhaustive de modes de régulation sociale. À vrai dire, ce sont des processus amiables qui ont pour objet de prévenir un conflit avant que celui-ci prenne corps ou qui mettent en oeuvre des mécanismes basés sur la cocréation et l’entente une fois que le différend est né. En font partie le partenariat préventif, la facilitation, la négociation directe, la médiation, la conciliation, etc. Voir Jean-François Roberge, La justice participative. Changer le milieu juridique par une culture intégrative de règlement des différends, Cowansville, Yvon Blais, 2011, p. 57 et suiv.

-

[14]

Code de procédure civile, préc., note 9, disposition préliminaire.

-

[15]

Songeons notamment à Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), philosophe allemand, qui a mené une réflexion, entre autres, sur le droit et les théories politiques. Citons également le juriste allemand Rudolf Von Jhering (1818-1892) dont l’oeuvre majeure a été publiée en 1872 sous le titre original de Der Kampf ums Recht (La lutte pour le droit). Mentionnons aussi le juriste d’origine autrichienne Hans Kelsen (1881-1973). Publiée en 1934, son oeuvre majeure a pour titre Théorie pure du droit : du positivisme juridique émane le droit positif, ou droit formel étatique, qui est le droit enseigné dans les universités.

-

[16]

Ludwig Von Bertalanffy et autres, Théorie générale des systèmes, Paris, Dunod, 1993 ; Arlette Yatchinovsky, L’approche systémique. Pour gérer l’incertitude et la complexité, 5e éd., Issy-les-Moulineaux, Éditions sociales françaises, 2012, p. 14 ; Lukas K. Sosoe (dir.), Le droit – Un système social. Law as a Social System. Un commentaire coopératif de Niklas Luhmann, Zürich, Olms Verlag, 2015 ; Andreas Fischer-Lescano, « La théorie des systèmes comme théorie critique », Droit et société 2010.645.

-

[17]

Voir : Yvon Pesqueux, « L’organisation en réseau comme forme “indéterminée” », dans Jean-Pierre Briffaut (dir.), Univers virtuels et environnements collaboratifs, Cachan, Hermes-Lavoisier, p. 285 ; Karim Benyekhlef, Une possible histoire de la norme. Les normativités émergentes de la mondialisation, Montréal, Éditions Thémis, 2008, p. 716 et suiv. ; François Ost et Michel van de Kerchove, « De la pyramide au réseau ? Vers un nouveau mode de production du droit ? », (2000) 44 R.I.E.J. 1, 7-9 ; Xavier Magnon, « Appréhender le droit et les ordres juridiques : entre renoncement à une explication normative de la divergence (théorie des réseaux) et mythe de la convergence (droit global), faut-il renoncer à une approche normativiste ? », dans Le pouvoir, mythes et réalité. Mélanges en hommage à Henry Roussillon, Toulouse, Presses de l’Université de Toulouse 1 Capitole, 2014, p. 455.

-

[18]

Joël de Rosnay, Le macroscope. Vers une vision globale, Paris, Seuil, 1975, p. 93 et suiv.

-

[19]

Jean-Louis Le Moigne, La théorie du système général. Théorie de la modélisation, 4e éd., Paris, Presses universitaires de France, 1994, p. 61.