Résumés

Résumé

Le texte qui suit constitue une forme de plaidoyer en faveur de l’interdisciplinarité en matière de théorie des contrats. Dans la mesure où l’autonomie du droit est toute relative, le juriste ne peut être coupé des manifestations des divers discours de l’ensemble du monde social. Par conséquent, la multidisciplinarité est inévitable en droit pour que les juristes réussissent à comprendre pleinement le sens des règles juridiques qu’ils élaborent, modèlent et interprètent. Afin d’évaluer la pertinence d’ouvrir l’interprétation à des approches autres qu’économique et utilitariste, mais aussi pour enrichir une théorie juridique qui peine aujourd’hui à faire place à deux individus entièrement socialisés et personnifiés, l’auteur oppose les perceptions sociétales contemporaines du contrat à celles qui sont exploitées par les juristes. Il aborde ainsi la relation contractuelle sous trois angles multidisciplinaires (analyse discursive, théorie littéraire et art contemporain), afin de vérifier si les juristes peuvent et doivent diversifier leurs discours scientifiques. En tentant de scruter la théorie du droit par des domaines interdisciplinaires élargis, l’auteur met en lumière non seulement les croisements possibles entre le contrat et divers champs d’études exotiques par rapport au droit, mais plus largement la proposition d’un renouveau en matière d’épistémologie juridique.

Abstract

The following text constitutes a plea in favour of inter-disciplinarity in the theory underlying contracts. Insofar as the autonomy of law is quite relative, jurists cannot cut themselves off from the variety of discourses that prevail in society. In this context, multi-disciplinarity is inevitable to the practioners of law that seek to fully comprehend the impact of the rules of law they are composing, shaping and interpreting. In order to explore the relevance of moving beyond economic and utilitarian interpretative frameworks, but also to address the inability of today’s legal theory to truly consider two fully personified and socialized parties to the contract, this essay focuses on the contract to confront the approaches commonly adopted by jurists with larger contemporary societal perceptions. To determine whether or not jurists should and must diversify their scientific dialogues, the contractual relationship is herein approached from three multi-disciplinary angles (linguistics, literary theory and contemporary art). Thus scrutinizing the theory underpinning law from an enlarged inter-disciplinary fields, this text not only sheds light on the potential cross-breeding between contracts and different fields of studies that are external to law, but also more broadly proposes a renewal in the area of legal epistemology.

Corps de l’article

Comme le sous-entend notre titre, nous proposons que le droit, et plus précisément l’épistémologie du droit, à titre de discours sur le savoir juridique, a tout à gagner à ce que le juriste se fasse moins spécialiste et davantage dilettante. Il y a déjà 25 ans, Jean-Guy Belley annonçait que le temps était d’abord aux cris stridents pour réveiller la bonne conscience endormie de la doctrine québécoise, mais que viendrait le temps des « monologues méticuleux et austères[1] ». Notre propos[2], bien que nous cherchions à nous inscrire dans ces sages prédictions, n’aura toutefois rien du cri ni du discours méticuleux et austère. Et nous laissons au lecteur le soin d’apprécier la pertinence de ce qui ne se veut ici que la réflexion chuchotée d’un juriste qui souhaiterait bien, parfois, trouver le sommeil — et certainement se défaire de sa mauvaise conscience !

Nous vivons dans un contexte où la majorité des contrats, généralement le fruit d’une expression unilatérale et d’une rédaction faite à grande échelle, est destinée à des acteurs passifs sur le plan juridique. Le contexte de surconsommation de produits et de services de même que la prolifération des contrats d’adhésion ont inévitablement bouleversé les fondements contractuels du droit positif. Le contrat est un bien de consommation ou encore un outil de planification et de gestion des risques dans un monde qui en a fait une véritable obsession[3]. Il importe donc d’entreprendre une remise en question épistémologique sur la formation du contrat pour encourager les juristes à l’aborder de points de vue multiples, dans le but d’établir un discours doctrinal davantage significatif. Afin d’évaluer la pertinence d’ouvrir l’interprétation à des approches autres qu’économique et utilitariste, mais aussi pour enrichir une théorie juridique qui peine aujourd’hui à faire place à deux individus socialisés et personnifiés, nous voulons opposer les perceptions sociétales contemporaines du contrat à celles qui sont exploitées par les juristes. Dans ce contexte, l’épistémologie, en matière de droit des contrats, se résume souvent à des considérations méthodologiques inspirées d’une forme d’utilitarisme d’obédience néolibérale et à des adaptations prétoriennes qualifiées de « nouvelle moralité » : nouvelle moralité contractuelle qui s’est reflétée dans le retour en force des notions de bonne foi, d’abus, de loyauté ; nouvelle moralité qui est décrite, définie et interprétée d’abord et avant tout par des juristes, si ce n’est par les juges. Est ainsi souvent négligée la relation sociale complexe intrinsèque de tout contrat, ce qui peut nuire à son étude scientifique dans la mesure où les angles d’analyse retenus sont trop limités. En ce sens, une phrase dans l’appel à communication lancé par le professeur Georges Azzaria, et ayant mené à la journée d’étude sur l’épistémologie le 12 novembre 2010 lors de laquelle a initialement été présenté notre propos, nous a particulièrement interpelé : « Dans la transmission des connaissances, les juristes travaillent-ils en vase clos et peuvent-ils, par ailleurs, observer le droit à partir d’un point de vue qui lui serait extérieur ? » Or, c’est somme toute cette interrogation qui guide nos travaux de recherche depuis quelques années. Appliquée à la théorie générale des contrats, cette interrogation peut être ainsi reformulée : le discours sur le savoir — le logos de l’épistémè — devrait-il être envisagé de manière à permettre à cet instrument de vie sociale qu’est le contrat d’être davantage perméable à d’autres discours qui s’intéressent aux divers savoirs sociaux[4], étant entendu que c’est d’abord l’économie et, dans une bien moindre mesure, la sociologie qui font office de traitement pluridisciplinaire en la matière ? Il nous paraît aujourd’hui opportun de répondre par l’affirmative.

Nous aimerions présenter ici brièvement trois exemples de travaux en cours afin d’illustrer nos interrogations en la matière. Ces trois recherches intègrent à la théorie des contrats certains discours habituellement extérieurs au droit. Le premier projet porte sur l’analyse discursive du contrat à l’aide des concepts de polyphonie et de dialogisme (1) ; le deuxième sur la théorie littéraire (2) ; et le troisième, sur l’art contemporain (3). En abordant la relation contractuelle sous ces divers angles multidisciplinaires, nous voulons vérifier si les juristes peuvent et doivent diversifier leurs discours scientifiques. Ce qui, évidemment, soulève certaines interrogations : de simples hypothèses heuristiques sont-elles suffisantes et, par conséquent, souhaitables pour le droit ? Une réponse affirmative entraîne alors d’autres questions : comment juger de la pertinence d’une approche pluridisciplinaire ? Et comment fixer le seuil qui délimite l’improbable bricolage théorique fantaisiste[5] de la véritable avancée scientifique ? Autant d’interrogations que nous comptons soulever ici à l’aide de ces trois angles d’analyse. En tentant de scruter la théorie du droit par des domaines interdisciplinaires élargis, nous mettrons en lumière non seulement les croisements possibles entre le contrat et divers champs d’études exotiques par rapport au droit, mais plus largement la proposition d’un renouveau en matière d’épistémologie du droit, ouverture tout aussi attendue que nécessaire.

1 L’analyse discursive

Notre analyse de la littérature scientifique en matière de dialogisme et de polyphonie avait pour objet d’établir les contours d’un outillage théorique emprunté à la linguistique, afin de déterminer le vocabulaire pertinent à adopter et à intégrer éventuellement à la théorie des contrats[6]. Il faut s’avoir que, lorsqu’elles sont appliquées au langage, les notions de dialogisme et de polyphonie concernent la non-unicité du sujet parlant[7], en d’autres mots, la présence de plusieurs voix dans un énoncé qui — du moins en apparence — n’a qu’un seul producteur, tel que cela se présente fréquemment en droit avec les contrats types. Sur le plan juridique, la question était donc la suivante : qui parle et pense par l’intermédiaire de l’énoncé qu’est le contrat ? Le fameux postulat de l’unicité du sujet parlant[8], selon lequel l’énoncé n’exprime les paroles que de celui qui le produit, se voit infirmé si nous regardons non pas uniquement le producteur de l’énoncé en soi, mais bien l’ensemble des représentations délivrées par le langage. Cela s’inscrit évidemment dans un contexte très général qui englobe plusieurs éléments conceptuels, car, qu’il soit question de « précompréhension » avec Gadamer, d’« intentio operis » avec Eco, de « préinterprétation » avec Ost et van de Kerchove ou de « jeux de langage » avec Aarnio et Wittgenstein, il faut comprendre que l’acte d’interpréter s’insère toujours dans un espace intersubjectif[9], c’est-à-dire, en termes linguistiques, dans un contexte qui est dialogiquement constitutif du texte lui-même. Ce qui nous mène aux travaux de Mikhaïl Bakhtine qui sont à l’origine des notions de dialogisme et de polyphonie.

Mikhaïl Bakhtine est considéré comme l’un des plus importants chercheurs russes de l’époque soviétique en sciences sociales, mais sa reconnaissance a été tardive, la plupart de ses travaux ayant été publiés de manière posthume ou encore sous un pseudonyme. Ce n’est que depuis le début des années 80 que les chercheurs de domaines aussi variés que celui des sciences du langage, de l’histoire des idées, de la philosophie, des arts, de la religion et de la psychanalyse s’inspirent de ses travaux[10]. Les notions de dialogisme et de polyphonie se réfèrent respectivement à l’étude de la linguistique et de la littérature, mais la réflexion du sémioticien russe s’inscrit plus généralement dans ce qui est désigné comme une anthropologie de l’altérité[11]. Concernant l’étude juridique, cela signifie pour le contractant que l’ego est en relation et en communication perpétuelle avec l’alter, sans lequel il ne saurait exister ni donner lieu à une relation juridique par l’entremise du contrat. Aux yeux de Bakhtine, et pour employer un terme nietzschéen, cette aliénation constitutive[12] se voit excellemment reflétée dans le langage dont chaque personne hérite d’autrui, d’une part, et qu’elle oriente vers l’autre, d’autre part.

Une analyse des divers textes de Bakhtine et de leurs traductions respectives fait apparaître que le concept de polyphonie semble s’appliquer chez lui uniquement au domaine littéraire (et plus précisément à l’oeuvre de Dostoïevski), tandis que le dialogisme se retrouve dans toute pratique langagière et donc, éventuellement, en matière de contrat. Ainsi, le dialogisme serait hiérarchique du fait que la voix du locuteur d’un énoncé donné est toujours plus forte que celles avec lesquelles il « dialogue », tandis que, dans le roman polyphonique, toutes les voix sont censées avoir le même statut. Cela dit, Bakhtine n’a jamais élaboré de définition du dialogisme ni de la polyphonie : il aborde ces phénomènes le plus souvent de façon métaphorique et latéralement plutôt que frontalement. De surcroît, « Bakhtine n’est pas un penseur systématique, ses oeuvres n’ont pas toujours un caractère achevé et bien développé[13] », ce qui fait en sorte que « l’approfondissement a fait émerger des problèmes […] suscitant ainsi des tentatives de solution plus ou moins définitives[14] ». Bien que la pensée de Bakhtine, dans toute sa richesse, soit à la source théorique des notions de dialogisme et de polyphonie, c’est la linguistique moderne qui a défini et opérationnalisé les concepts par l’intermédiaire de trois théories principales : la première en linguistique (Ducrot), puis la deuxième qui cherche à rester fidèle à Bakhtine (Bres) et, enfin, la théorie scandinave de la polyphonie linguistique (ScaPoLine), théorie plus synthétique et qui nous est apparue plus complète[15].

En ce qui a trait à la théorie générale des contrats, cette démarche nous a semblé pertinente étant donné que, linguistiquement parlant, le contrat n’est guère plus qu’un genre de texte parmi d’autres. Selon nos recherches, et pour simplifier, disons que la polyphonie est le lieu des décisions et des prises de position élaborées dans une interaction pleinement assumée avec l’autre, alors qu’au contraire le dialogisme est le lieu où une parole donnée s’élabore dans le milieu verbal des représentations sociales qui échappent à la conscience du locuteur, ce dernier étant ici le rédacteur du contrat. Il en résulte que, quand nous désirons investiguer la nature de l’« accord de volontés » qui constitue le noyau de la définition du contrat, il faut regarder du côté des processus polyphoniques, car les mécanismes dialogiques sont hors de la portée du locuteur, bien qu’ils se manifestent inévitablement dans tout type de texte. Nous ne présenterons pas ici nos conclusions par ailleurs exposées dans quatre articles écrits en collaboration avec un chercheur en linguistique[16], mais nous estimons pertinent de souligner que de multiples éléments jugés fondamentaux en linguistique sont ignorés des juristes, alors qu’ils permettent d’ancrer encore et toujours le contrat, qu’il soit d’adhésion, type ou imposé, dans une perception volontariste, ce que la doctrine civiliste peine souvent à faire[17].

Selon nos recherches, la polyphonie se fonde sur une notion de locuteur/scripteur intentionnel, susceptible de stratégies discursives ayant pour objet d’entraîner l’adhésion moyennant une mise en scène discursive des paroles et des points de vue d’autrui. Le dialogisme, pour sa part, n’est pas le lieu où le locuteur prend la responsabilité de l’énoncé en se positionnant par rapport à un certain nombre de points de vue, mais celui où il se fraie une voie dans le déjà-dit et le dire anticipé au gré d’un mouvement qui échappe partiellement à sa claire conscience. Autrement dit, la polyphonie est le lieu des décisions et des prises de position élaborées dans une interaction pleinement assumée avec l’autre, tandis que le dialogisme est celui où une parole donnée s’élabore dans le milieu verbal des représentations sociales. Il en résulte que, quand nous désirons investiguer la nature de l’« accord de volontés » qui constitue le noyau de la définition du contrat, il faut regarder du côté des processus polyphoniques, car les mécanismes dialogiques sont hors de la portée du locuteur et se manifestent inévitablement dans tout type de texte. Notre étude a révélé plusieurs stratégies dont se sert le locuteur afin de mettre en scène le contenu du contrat et les relations qu’entretiennent les parties contractantes avec ce contenu. À travers les différentes stratégies, nous observons quand même une continuité concernant le pouvoir du locuteur, car c’est lui qui demeure le seul responsable du texte et qui fait une sélection dans les points de vue qu’il souhaite retenir. Quand nous transposons cette responsabilité du plan linguistique vers le plan sociodiscursif, nous pouvons conclure que, selon une analyse polyphoniste, il est possible de continuer à considérer le contrat comme une « rencontre de volontés », car les points de vue des différents acteurs discursifs sont représentés au sein du contrat. Cependant, une précision importante s’imposerait ici : étant donné que l’émetteur du contrat (de masse) s’approprie automatiquement le rôle de locuteur, c’est lui qui détient la responsabilité finale de son contenu. Ainsi, la volonté de l’adhérent — ou généralement du client — s’estompe considérablement et altère ainsi la relation contractuelle.

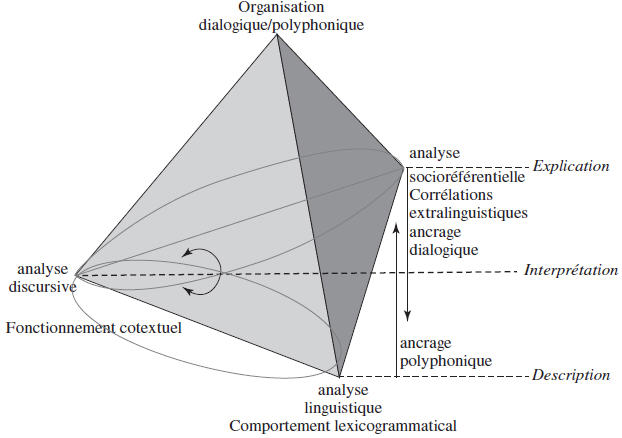

Dans les limites de notre projet, le juriste que nous sommes a éprouvé beaucoup de difficultés à apprivoiser les multiples discours qui se sont construits depuis une trentaine d’années autour des travaux de Bakhtine. À plusieurs moments, nous nous sommes tourné vers M. Van Drom — linguiste attitré de notre groupe de travail — pour qu’il nous rassure en nous confirmant que le contrat était (et ce, de manière évidente !) un genre discursif comme un autre et qu’à ce titre il était tout à fait perméable aux études linguistiques. Sans doute en raison de la complexité du sujet, dont voici une représentation schématisée (figure 1), nous avions l’impression de nous transformer en spécialiste du dialogisme contractuel en négligeant quelque peu le dilettante que nous tenions pourtant à rester.

Modèle tétraédrique de l’analyse discursive du contrat

Cette forme de « piège épistémique[18] » nous a fait réaliser l’importance du dilettantisme et les dangers de la spécialisation en la matière dans la mesure où une question d’importance demeure toujours pour le chercheur qui aborde une discipline extérieure à son champ d’études : jusqu’où le juriste doit-il approfondir la matière pour faire preuve de rigueur sans risquer de s’enfermer dans une nouvelle forme de dogmatisme scientifique ou méthodologique ? C’est sans doute l’une des difficultés qui guettent le dilettante, mais elle ne devrait pas pour autant le rebuter. Il faudrait au contraire y voir une stimulation intellectuelle supplémentaire et pousser plus loin, à l’extérieur du cadre positiviste usuel, le questionnement juridique relatif au contrat.

2 La théorie littéraire

Ces travaux sur la théorie linguistique nous ont inévitablement entraîné non seulement vers le champ linguistique, mais également vers le domaine de la théorie littéraire. Le deuxième projet que nous proposons comme piste porte donc sur la notion de contrat dans la littérature francophone contemporaine[19].

Ici, c’est le dilettante qui cherche à prendre le dessus sur le spécialiste : nous nous invitons dans un univers pour nous en imprégner, plutôt que de tenter de l’aborder avec notre expertise de juriste. Précisons qu’il ne s’agit pas de faire le lien entre la culture littéraire des juristes et la notion de contrat[20], puisque notre projet ne cherche pas exclusivement à s’inscrire dans la mouvance théorique « Droit et littérature » (Law and Literature)[21] ou de sa critique[22], par ailleurs récentes dans la francophonie[23]. Il y a plutôt une volonté affirmée de notre part de situer l’analyse en marge du cadre méthodologique — en est-il vraiment un ? Disons alors théorique — du courant Law and Literature, car il ne s’agit pas de voir dans quelle mesure la littérature influe sur le droit, mais plutôt comment la littérature interprète le droit, soit ici la notion de contrat. Ce n’est que par la suite que cette interprétation du contrat dans les milieux littéraires pourra éventuellement être redirigée vers le champ juridique. Certains pourront évidemment ne voir en cela qu’une simple « coquetterie intellectuelle[24] », mais il nous semble pertinent de préciser que nous voulons plutôt aller puiser au sein de l’univers littéraire de nouvelles pistes de réflexion quant au sens à donner au contrat, dans l’optique d’éléments heuristiques non encore pris en considération par la théorie du droit. Le choix de tabler sur un discours non juridique représentatif d’une autre dimension sociétale d’importance (la littérature plutôt que le droit) est approprié dans la mesure où la notion de contrat juridique est équivoque et souffre d’un important déficit théorique[25]. Il faut, par conséquent, tenter de nouvelles définitions. Sans entrer dans les détails, nous pouvons résumer le projet en disant que nous nous intéressons au rapport qui unit le romancier à son lectorat. En matière de théorie littéraire, la référence à la notion de « contrat de lecture » entre le lecteur et l’auteur est fréquente[26], et il existe une forme de décalage qui nous semble féconde entre la perception des théoriciens de la littérature et celle des juristes par rapport à la notion de contrat.

Les juristes peuvent-ils trouver un intérêt théorique dans la perception contractuelle propre au domaine de la théorie littéraire afin d’enrichir une compréhension majoritairement utilitariste de la théorie du contrat ? Si Sterne et Diderot ont déconstruit la fiction du non-fictif[27], plusieurs auteurs contemporains mettent à nu le contrat de lecture : le narrateur est souvent mal informé, non compétent, et il ne sait pas respecter les conventions des genres. Le récit semble se construire à mesure qu’il est offert au lecteur, et celui-ci est transformé en complice de la narration. C’est un nouveau pacte narratif[28]. Parfois, le narrateur s’identifie avec l’auteur et s’adresse directement au lecteur. Le contrat de lecture devient alors moins un pacte d’illusion consentie et plus un pacte synallagmatique, parce que le lecteur est « forcé » de s’investir dans le récit en tant que narrataire et parfois en tant que personnage. De même manière, la métaphore du contrat entre deux personnages (dont l’un ou l’autre peut être le narrateur ou le lecteur ou les deux à la fois) est utilisée dans plusieurs écrits[29] pour marquer ces changements postmodernes qui se sont fait jour dans l’ère du soupçon décrite par Sarraute au milieu du xxe siècle[30]. Il faut comprendre que le romancier renégocie sans fin son adhésion au contrat narratif et que le lecteur fait de même. L’hypothèse selon laquelle l’écriture romanesque est un « processus de fuite et d’évitement par lequel l’auteur cherche à assumer sa loi sur le lecteur et à lui interdire l’accès à son for intérieur[31] » a d’ailleurs été émise. En retour, la lecture serait une activité d’enquête et d’identification, au cours de laquelle le lecteur chercherait à atteindre la figure de l’auteur et à la reconstituer. Or, que font ici le lecteur et l’auteur, sinon jouer avec leur contrat ? L’un et l’autre — tour à tour se dérobant, s’exhibant, apparaissant, disparaissant — testent le contrat qui les unit comme partenaires juridiquement égaux d’une société du livre. De même, la formule du récit de vie à la troisième personne, délivrée par un narrateur conscient et construisant par analogie l’hypothèse d’un narrataire abstrait, permet l’équivalent du contrat entre partenaires juridiquement égaux. Cependant, cette formule n’existe pratiquement jamais à l’état pur, et les catégories narratologiques, tout particulièrement celles qui s’intéressent à la pragmatique du discours narratif, semblent avoir été élaborées spécialement pour mesurer l’effraction des personnes réelles dans le contexte du droit. Il suffit par exemple de rappeler quelques-uns des procédés d’altération du narrateur impersonnel repérés par le commentaire narratologique ou comme une figure en fuite[32].

Ainsi, l’auteur se donne à voir tantôt comme l’égal du lecteur, tantôt comme le maître du texte. Toutefois, sa disparition produit les mêmes effets que son apparition : une oscillation entre la domination et le partage de la position autoriale. Une des finalités du jeu métatextuel est de garantir la véracité du roman : si l’histoire soumise au lecteur a été transmise à l’auteur-éditeur, c’est qu’elle n’a pas été inventée. En récusant sa part de fantaisie pour affirmer sa véracité, le roman prétend au statut de genre vraisemblable. En ce sens, certains auteurs français contemporains exacerbent les données traditionnelles d’un pacte autobiographique[33], mais ils dénoncent le pacte d’illusion consentie[34]. Les deux pactes sont des formes du contrat de lecture qui s’établit entre le narrateur et le lecteur. Dans une version développée de la théorie de Cavillac, le contrat de lecture repose sur la vraisemblance pragmatique (le narrateur doit se montrer dûment informé), la vraisemblance empirique (le récit est véridique), la vraisemblance diégétique (la narration est cohérente, le narrateur est donc compétent) et, enfin, la vraisemblance générique (le lecteur s’attend, par exemple, qu’un roman policier soit un roman policier). En développant l’étude croisée de ces diverses conceptions du contrat au sein d’une réflexion juridique, nous voulons permettre aux juristes de mieux percevoir des considérations essentielles, jusqu’ici négligées, propres au lien contractuel unissant — ou opposant — le rédacteur du contrat comme auteur à l’adhérent à titre de lecteur plus ou moins passif.

À titre d’exemple, prenons trois romans qui se structurent autour de la notion de contrat et dont l’intérêt pour la connaissance du droit peut être énoncé sommairement ci-dessous. Premier exemple, dans Le lys d’or de Philippe Sollers[35], il est question d’un contrat entre le narrateur et une lectrice exclusive qui deviendrait, par la suite, la « propriétaire » du récit de la vie du narrateur. Celui-ci garde le droit d’adopter la forme qui lui convient. La fin du roman est un pseudo-paratexte qui s’explique par des raisons contractuelles puisque « le narrateur a jugé que la suite n’était pas à dire, et que son contrat prenait fin[36] ». Les notions juridiques de liberté contractuelle et de force obligatoire du contrat sous-tendent ici l’ensemble de la trame narrative et incite le juriste à repenser les conséquences de l’exécution des obligations contractuelles. Deuxième exemple, dans Les indulgences de Tiphaine Samoyault[37], l’auteure écrit ceci : « le contrat bourgeois dit donnant-donnant, il légalise une sorte de loi du talion. L’indulgence dit au contraire, je donne sans connaître la valeur de ce que je donne et sans savoir ce que j’y gagne[38]. » Ainsi, dans quelle mesure le contrat juridique est-il représentatif d’une telle perception « bourgeoise » ? Y a-t-il une forme implicite d’« indulgence » dans les contrats usuels contemporains qui n’impliquent plus aucune forme d’équivalence ? Il va sans dire que la question de savoir si le contrat reconduit au Code civil ne permet plus d’opérer une distanciation juridique avec les formes de rapports contractuels pré-modernes n’est pas sans intérêt. Troisième et dernier exemple, le roman Le contrat de Vladimir Volkoff[39] dans lequel, malgré le titre, il est question de contrats multiples et de toute nature qui ont pour conséquence de faire cheminer le narrateur dans sa vie d’écrivain. Dans cette oeuvre, la notion de contrat prend une dimension quasi matérielle, au sens d’objet à acquérir et à exploiter. Il ne s’agit plus de l’engagement par lui-même, mais de sa valeur économique et de l’importance de cette dernière, ce qui interpelle le juriste quant à la pertinence juridique de la cession de contrat, ou encore de l’interprétation du phénomène contractuel à titre d’objet de commerce à faire circuler[40].

À l’évidence, ici, la démarche méthodologique est plus floue, car elle demeure à établir dans le contexte du projet lui-même. Il n’en demeure pas moins que, sur le plan de l’enrichissement épistémologique du droit des contrats, la fréquentation de diverses théories littéraires et d’oeuvres contemporaines de fiction qui s’élaborent autour de la notion de contrat constituent un apport indéniable dans une perspective d’interdisciplinarité, et ce, que le cadre méthodologique soit clairement établi ou non. À moins, évidemment, que ce cadre à développer ne soit perçu que comme le signe d’une réflexion non encore aboutie. Cela nous ramène à la question de notre titre : jusqu’à quel point le dilettante doit-il se faire spécialiste et concevoir une méthode précise et contraignante pour garantir l’enrichissement du discours sur l’épistémè contractuel ? Et cette question se pose d’autant plus lorsque le juriste, en bon dilettante justement, visite les musées.

3 L’art contemporain

Un dernier projet en cours porte sur la représentation artistique du contrat dans un cadre muséal, projet qui analysera le rôle du droit (le contrat) et du cadre muséal (au sens large) pour la détermination des qualités artistiques d’une oeuvre[41]. Sur le plan juridique, l’intérêt vient de la capacité de certaines manifestations artistiques de remettre en question les limites du rôle et du pouvoir du droit, tout en nous déstabilisant, dans une perspective critique, quant à la rationalité usuelle du contrat.

Commençons avec Santiago Sierra, artiste mexicain établi maintenant en Espagne, personnalité bien connue dans le monde de l’art contemporain[42]. Sierra utilise le contrat depuis une dizaine d’années afin d’amener des personnes socialement vulnérables à accomplir en échange d’une rémunération des actions qui n’ont, sur le plan social et économique, aucun sens. Ainsi, et de manière à mettre en doute les notions de liberté et des divers contrôles mis en place directement ou indirectement par les régimes étatiques et économiques, Sierra a payé, dans le contexte d’expositions de nature artistique, des membres des communautés défavorisées — personnes qui se prostituent, démunis, drogués, chômeurs, sans-abris, immigrants illégaux — pour se tenir immobiles dans une boîte de carton (en Allemagne, en 2000), pour être enfermés dans le coffre d’une voiture (en Irlande, en 2000), pour nettoyer les chaussures sans le consentement des personnes visées lors d’un vernissage (au Mexique, en 2000), pour s’allonger dans des caisses de bois durant la tenue d’une fête (à Cuba, en 2001), pour déplacer des cubes de béton à l’intérieur d’une galerie d’art (en Suisse, en 2002), et pour se faire enterrer (en Italie, en 2010). Les performances artistiques sont documentées sur supports vidéo ou photographiques et font l’objet d’expositions dans les plus grands musées.

Par exemple, dans la performance intitulée Tentative de construction de quatre cubes de sable mesurant 100 x 100 cm, réalisée à Pontevedra en Espagne en avril 2009[43], Sierra a engagé deux nomades tchèques, sans-abris et vivant sur la plage, afin qu’ils construisent quatre cubes de sable devant faire exactement un mètre de côté. Après quelques heures de labeur, et comprenant que leur tâche était impossible, ils ont abandonné leur édification au tiers de la hauteur prévue. Ils ont alors reçu en paiement la moitié — et non le tiers ! — de la somme totale stipulée. Dans sa dimension juridique, outre les questions relatives à l’objet du contrat, à la réduction de l’obligation corrélative, à l’éventuel caractère lésionnaire de l’entente ou à la naissance d’une obligation naturelle de la part de l’artiste à l’égard des deux nomades, cette performance artistique interpelle le juriste par la trame contractuelle fondamentale qu’elle instaure entre les parties. L’outil juridique qu’est le contrat est-il davantage et uniquement un allié artistique, et donc un artéfact social valeureux, ou est-il au contraire le complice d’un univers déréglé qui tolère l’engagement contractuel absurde des plus vulnérables pour cause de nécessité ?

De même, dans la performance Une ligne de 160 cm tatouée sur 4 personnes, les limites de l’ordre public contractuel sont repoussées et quelque peu chamboulées par la cause artistique de l’entente, cause artistique qui pourrait potentiellement ouvrir le champ des possibles en la matière[44]. L’entente contractuelle, conclue à l’El Gallo Arte Contemporáneo à Salamanque en Espagne en décembre 2000, prévoyait qu’une ligne noire mesurant 160 cm soit tatouée sur le dos de quatre prostituées dépendantes de l’héroïne[45]. Il n’est pas sans intérêt de souligner ici que le prix attribué en échange de ce service était de 12 000 pesetas, soit le prix d’une dose d’héroïne, alors qu’une fellation rapportait en général de 2 000 à 3 000 pesetas à ces prostituées. Le support vidéo montre les quatre femmes assises, torse nu, dos à la caméra, riant, discutant et fumant, tandis que s’exécute l’artiste tatoueuse habillée en rouge pour marquer l’agression physique en faisant ressortir l’apparition du sang qui découle de l’intervention. Sporadiquement, deux hommes habillés de vêtements sombres apparaissent à l’écran avec un ruban à mesurer pour contrôler l’évolution du processus, tout en prenant des photographies. Il va sans dire que toute cette mise en scène contractuelle contribue à exacerber les divers rapports de force qui sous-tendent la performance : hommes-femmes, prostituées-clients, employeurs-employés, dominants-dominés, etc. Sierra, en exhibant de la sorte des individus qui, en raison de besoins financiers criants, acceptent de se faire marquer à vie, fait ressortir l’absence de choix véritable chez certaines couches défavorisées de la population. Évidemment, en présentant de tels actes à titre de spectacles, en exposant l’exécution contractuelle dans les musées et les institutions artistiques, Sierra soulève les questions délicates qui découlent de l’exploitation indirecte mais inévitable des institutions et des spectateurs qui sont placés devant leur situation d’exploiteurs et de voyeurs en position de force[46].

Dernier exemple des travaux de Sierra mettant en jeu une relation contractuelle aussi évidente que déstabilisante : neuf femmes sans abris payées pour faire face à un mur, dos au public et immobiles comme si elles étaient en punition, pendant une heure dans le musée Tate Modern à Londres en 2008[47]. L’obligation réciproque de l’artiste était le prix d’une nuit dans une auberge. Pendant cette heure, les visiteurs du musée circulent, s’arrêtent, observent et s’interrogent, créant ainsi un malaise recherché[48].

En ce qui a trait au discours juridique, l’intérêt de se référer à de tels champs d’analyse extérieurs au droit de manière générale, et aux travaux de Sierra ici en particulier, provient du peu d’importance accordée dans toutes ces performances à la notion même de contrat qui est pourtant au coeur de l’oeuvre : les intervenants ont contractuellement accepté, ils se sont engagés dans une relation synallagmatique. Autrement dit, le contrat serait un outil neutre, malléable et franchement efficace puisqu’il justifie l’exploitation clairement absurde d’êtres éminemment vulnérables. À l’évidence, le contrat classique n’est pas mort ; il trouve même ici son apothéose et place le juriste, à titre d’acteur social et de théoricien du contrat, devant les contradictions et les failles épistémologiques qu’il manipule plus ou moins consciemment sur une base régulière. La question qui ressort clairement de telles expositions du champ des possibles contractuels est la suivante : s’agit-il d’un dernier sursaut de vie pour la théorie classique du contrat, voire d’une forme de rigor mortis contratuel ?

Un lien peut être fait entre ces oeuvres de Sierra et l’artiste Gino De Dominicis, qui, à la Biennale de Venise en 1972, dans une installation intitulée Seconda soluzione di immortalità (l’universo è immobile), posait les prémisses de l’exploitation contractuelle en matière artistique en utilisant d’abord un trisomique — Poalo Rosa — puis, en raison du scandale, un enfant normal à titre d’incapable pour les besoins de son oeuvre. Cette dernière consistait en trois objets disposés face au jeune trisomique qui, assis dans le coin d’une pièce, les observait. Il était lui-même observé par deux adultes — un jeune et un vieux — placés à quelques mètres de distance, alors que cet ensemble faisait également l’objet de l’observation des visiteurs qui entraient dans la salle de l’exposition. Au niveau artistique, l’intégration centrale du jeune homme trisomique était prépondérante et significative :

Within an iconography that seems inspired by alchemy, Poalo Rosa’s presence transforms a genetic accident into a metaphor for how creation can redeem the original essence of our human being – that is, non conscious thought via images, thought that eschews the primacy of Reason. Challenging a tradition exemplified in Platonic ‘Ideas’, in Descartes’ Cogito Ergo sum, in Hegel’s identification of Reason and Reality and Heidegger’s « being-for-death », the work undermines the Western notion of identity founded upon the logos. In effect, ratio in that tradition is understood solely in terms of conscious perception, of a lucid and precise relation with visible things […] Precisely because he is, for biological reasons, placed outside the concerns of common mortals, Paolo Rosa can ‘see’ the tension existing between the visible and the invisible[49].

Or, l’oeuvre a causé un scandale tel, et ce, dès l’ouverture de l’exposition, qu’elle a été retirée. Toute la dimension philosophique du travail de Gino De Domonicis a ainsi été déclassée par l’utilisation d’une personne vivante, qui plus est, atteinte du syndrome de Down. L’artiste a même été accusé d’abuser d’un handicapé mental par les autorités vénitiennes (il devait être acquitté dix mois plus tard). Le jour suivant le scandale, Paolo Rosa était remplacé par une fillette, mais l’opinion du public, du Vatican — nous sommes en Italie ! — qui interprète l’oeuvre comme une atteinte à la dignité humaine et de la presse, est maintenant faite : l’installation est jugée intolérable et sera fermée.

Un constat sous forme de parallèle peut être fait entre cette oeuvre désormais classique de Gino De Dominicis[50] et les performances contemporaines de Santiago Sierra : de l’exploitation artistique de l’incapable au sens propre, il faut désormais la participation contractuelle des êtres les plus vulnérables pour que soit créé un malaise chez le spectateur. Toutefois (et sans doute ici le juriste devrait-il lui-même éprouver un malaise ou, à tout le moins, un inconfort épistémologique ?), ce malaise n’est aucunement lié à la nature contractuelle de la mise en scène artistique. La dimension juridique de la performance est au contraire pleinement assumée et revendiquée puisque l’oeuvre conceptuelle est justifiée par le contrat ! Autrement dit, le contrat devient synonyme ici de la pleine acceptation de l’incapacité sociale. Or, ce contrat n’est pas visible et n’est aucunement mentionné : il ne fait que mettre en oeuvre une critique de l’économie mondialisée et il s’efface complètement derrière elle. Il en découle donc un certain décalage théorique lorsque vient le moment d’opposer critique du contrat et utilisation du contrat à titre de critique sociale.

Nous terminerons par deux autres exemples tirés d’un texte récent du juriste Daniel McClean[51], dans lesquels le contrat, contrairement aux exemples de Sierra, est au centre non seulement de l’oeuvre, mais du propos critique de l’artiste. Dans l’installation Auto Portrait Pending[52] réalisée en 2005 par l’artiste américaine Jill Magid, l’oeuvre est littéralement constituée d’un contrat qui est exposé et d’un anneau en or prêt à accueillir une pierre précieuse. Ce contrat stipule que, à la mort de l’artiste et après son incinération, une compagnie diamantaire américaine, clairement mentionnée à titre de partie contractante[53], devra transformer le carbone présent dans les cendres du corps de l’artiste en un diamant de un carat et l’installer sur la bague en or. L’installation est donc tout simplement constituée du contrat exposé et du joyau en attente de la fixation de la pierre. Une déclaration de l’artiste, cynique s’il en est, accompagne le tout : « Make me a diamond when I die. Cut me round and brilliant. Weigh me at one carat. Ensure that I am real[54]. »

Et, enfin, à l’occasion de l’exposition Consideration, tenue à la Paula Cooper Gallery de New York en 2005, l’artiste britannique Carey Young, ayant travaillé en collaboration avec des juristes, présentait « a playful take on the rampant litigation and legal limbos of contemporary cultural life[55] » principalement constituée de rapports contractuels fictifs impliquant le visiteur. L’artiste intégrait donc directement le discours juridique à son oeuvre :

My show explored law as a context, a kind of “stage,” for art. Consideration, the title of the show, has multiple meanings : as well as signifying the act of thinking it conflates the idea of payment and exchange with notions of respect and kindness. It’s also a central term within contract law, meaning something promised or done between two or more parties that leads to a legally enforceable contract[56].

L’une des installations, intitulée Declared Void, consistait en un espace précis délimité dans la galerie à l’aide d’une simple ligne sur le sol et les murs — Young revendique ici une référence à l’artiste minimaliste Sol LeWitt —, et d’une indication claire sur le même mur qui stipule que la Constitution américaine ne s’applique plus au visiteur qui accepte de pénétrer à l’intérieur de cet espace, et ce, pour le temps où il s’y trouve[57]. Il va sans dire que Young est consciente des lacunes juridiques de l’installation, qui lui permettent d’ailleurs de porter un regard critique sur l’institution qu’est le contrat dans notre société occidentale[58]. De plus, et de manière intéressante, elle joue avec la durée du lien contractuel en fonction du lieu géographique de l’installation et du déplacement physique du visiteur, en remettant en question à une échelle non usuelle en droit, les limites du consensualisme. Elle précise en ce sens :

That designated space in the corner of the gallery, outlined by a wall drawing, lies outside the U.S. Constitution because the artist declares it so, and by entering that corner space you are signifying that you agree with the artist. That’s a contract, so by entering the corner space you are contractually bound to the artist — temporarily speaking. The more permanent contractual works, which bind the viewer to the artist for longer periods, come elsewhere in the show[59].

À l’évidence, l’utilisation du contrat se fait alors dans une optique de critique de l’environnement juridique dans lequel s’insèrent inévitablement ces artistes, des zones grises dans lesquelles ils veulent nous entraîner. Or, nous parlons ici d’artistes de grande renommée, d’intellectuels accomplis au discours très structuré. Dans la mesure où ces discours interpellent directement les juristes, il nous semble difficile d’ignorer de telles manifestations, de manière générale, quant à la considération des délimitations épistémiques du droit. Car cela va de soi que la critique juridique ne doit pas être l’apanage des juristes. Là encore, il en va de la crédibilité épistémologique de la discipline.

Conclusion

Ces trois projets, qui abordent l’analyse discursive, la théorie littéraire et l’art contemporain, s’inscrivent dans une approche méthodologique pluridisciplinaire par nécessité, voire par défaut, et c’est sans doute l’essentiel de notre propos ici : la multidisciplinarité est inévitable en droit pour que les juristes réussissent à comprendre pleinement le sens des règles juridiques qu’ils élaborent, modèlent et interprètent. L’autonomie du droit est évidemment toute relative[60] et le juriste ne peut être coupé des manifestations des divers discours de l’ensemble du monde social. La réception de telles approches qui débordent des considérations juridico-économiques habituelles, en matière de droit des contrats à tout le moins, est généralement très polarisée — certains les acceptent sans compromis, tandis que d’autres les rejettent avec une certaine forme de dédain scientifique —, comme si la question s’inscrivait à l’intérieur d’une perspective idéologique marquée. Il faut au contraire encourager les juristes à prendre en considération un maximum de discours élaborés à l’extérieur du droit afin d’argumenter sur le phénomène éminemment social qu’est le contrat, puisque que le droit, à titre de phénomène social justement, ne peut être réduit uniquement aux dispositions d’un code juridique, aux discours prétoriens et, de manière plus générale, au droit des livres[61].

Évidemment, une grande part de l’inconnu consiste à établir l’importance de la distance critique à garder par rapport à un subjectivisme postmoderne qui peut facilement miner la rigueur des travaux pluridisciplinaires. En somme, le dilettantisme peut-il apporter quelque chose à la théorie juridique et à la critique du droit ou le recours aux spécialistes est-il la seule avenue épistémologique envisageable ? Est-ce donc une voie, une route, une manière de faire du droit, en somme, une « méthodologie » au sens le plus étymologique du terme, qui doit être encouragée ou, au contraire, être évitée ? Pour notre part, et dans la mesure où dilettantisme rime avec humanisme et s’entend à ce titre, la réponse, chacun l’aura compris, s’impose d’elle-même.

Parties annexes

Notes

-

[1]

Jean-Guy Belley, « La théorie générale des contrats. Pour sortir du dogmatisme », (1985) 26 C. de D. 1045, 1045, à la note *.

-

[2]

Ce texte constitue l’adaptation d’un bref exposé fait à l’occasion de la Journée d’étude sur la méthodologie et l’épistémologie juridiques, tenue à la Faculté de droit de l’Université Laval le 12 novembre 2010. Dans cette mesure, il ne prétend aucunement approfondir les questions présentées ici à titre de pistes interdisciplinaires possibles pour l’étude du droit des contrats. Ces exemples de recherches font d’ailleurs l’objet de travaux en cours qui mèneront à la publication de comptes rendus détaillés, ou encore de textes publiés dont les références sont mentionnées dans les pages qui suivent.

-

[3]

La gestion contractuelle permet désormais aux entreprises de gérer leurs nombreux contrats et ainsi de minimiser le risque contractuel. Voir Gilles Thibault, « Pour une saine gestion du processus contractuel », Edilexpress, Chronique no 2010-16, 25 octobre 2010, [En ligne], [www.edilex.com/edilexpress/index.php/pour-une-saine-gestion-du-processus-contractuel-en-entreprise/] (3 avril 2011). Sur la portée contractuelle de la relation excessive au risque en matière d’assurance, voir André Bélanger, « Le contrat d’assurance contemporain et la réification des parties », (2011) 56 R.D. McGill 317.

-

[4]

Nous pourrions également proposer les mathématiques et la statistique, si les juristes devaient considérer les liens fondamentaux qui lient maintenant le droit du contrat d’assurance aux sciences actuarielles. Rappelons en ce sens que, en matière de contrat d’assurance, la statistique module même les droits et libertés fondamentaux, comme en témoigne l’article 20.1 de la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12.

-

[5]

Jean-Guy Belley, « L’avenir du droit et des juristes : trois scénarios », (1999-2000) 30 R.G.D. 501, 518 :

Des efforts notables ont été faits au xxe siècle dans le sens d’une révision interdisciplinaire des concepts du droit, en particulier par l’incorporation du savoir des sciences sociales (théorie sociologique du droit, réalisme juridique, analyse économique du droit, pondération des intérêts…). Mais, il faut reconnaître, selon Teubner, que ces initiatives doctrinales n’ont encore produit que des notions hybrides maniées souvent avec un art du bricolage intellectuel que les disciplines d’emprunt ne cautionneraient pas.

-

[6]

Pour ce projet qui est maintenant presque terminé, nous avons bénéficié de la précieuse collaboration de Viorel-Dragos Moraru, docteur en théorie littéraire et chargé de cours à l’Université Laval, ainsi que de celle de Andy Van Drom, doctorant en linguistique et également chargé de cours à l’Université Laval. Cette recherche s’inscrivait dans le contexte d’un projet financé par le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) et intitulé « Le dialogisme obligationnel ou l’intégration du dialogue et de l’altérité au sein de la théorie du contrat ».

-

[7]

Le Dictionnaire d’analyse du discours précise que tout sujet parlant « est susceptible d’avoir deux types d’identité : une identité sociale [extralinguistique] et une identité discursive [intralinguistique]. L’identité sociale définit le sujet parlant comme celui qui prend la parole […] L’identité discursive définit le sujet parlant comme un être de langage qui s’exprime à travers la mise en oeuvre du processus d’énonciation » : Patrick Charaudeau et Dominique Maingueneau(dir.),Dictionnaire d’analyse du discours, Paris, Éditions du Seuil, 2002, p. 556, s.v. « sujet parlant ».

-

[8]

Oswald Ducrot, Le dire et le dit, Paris, Éditions de Minuit, 1984, p. 171 : « un postulat qui me paraît un préalable (généralement implicite) de tout ce qu’on appelle actuellement la “linguistique moderne”, terme qui recouvre à la fois le comparatisme, le structuralisme et la grammaire générative ».

-

[9]

Rafael Encinas de Munagorri, « Le dialogisme bakhtinien : un chemin pour penser l’interprétation judiciaire et le droit », recension de Contribution à la théorie de l’interprétation jurisprudentielle. Droit du travail et théorie du droit dans la perspective du dialogisme de Frédéric Géa,R.I.S.J., 6 septembre 2010, p. 6, [En ligne], [www.springerlink.com/content/0952-8059/ ?k=Rafael+Encinas+de+Munagorri] (3 avril 2011).

-

[10]

Voir : Frédéric Géa, Contribution à la théorie de l’interprétation jurisprudentielle. Droit du travail et théorie du droit dans la perspective du dialogisme, t. 2, vol. 2, Paris, Fondation Varenne / L.G.D.J., 2009, p. 2008 et suiv. ; R. Encinas de Munagorri, préc., note 9, p. 1.

-

[11]

Tzvetan Todorov,Mikhaïl Bakhtine. Le principe dialogique. Suivi des Écrits du Cercle de Bakhtine, traduit par Georges Philippenko, Paris, Éditions du Seuil, 1981, p. 147.

-

[12]

Friedrich Wilhelm Nietzsche, Le gai savoir, Paris, Éditions 10-18, 1957.

-

[13]

Angela Dioletta Siclari, « Conscience et personne dans la réflexion du dernier Bakhtine », Polyphonie – linguistique et littéraire. Documents de travail, no 4, avril 2002, p. 1, [En ligne], [www.hum.au.dk/romansk/polyfoni/Polyphonie_IV/Siclari_IV.htm] (19 avril 2011).

-

[14]

Id.

-

[15]

Ainsi le mentionne Laurent Perrin, « Polyphonie et autres formes d’hétérogénéité énonciative : Bakhtine, Bally, Ducrot, etc. », Pratiques, nos 123-124, décembre 2004, p. 7, à la page 8 :

À partir des années 1970, les hypothèses de Bakhtine ont trouvé en France un terrain favorable à leur influence, à l’intersection de divers courants philosophiques, psychanalytiques, littéraires et linguistiques. Parmi d’autres approches comme celle de Julia Kristeva (1969), de Tzvetan Todorov (1981), les analyses de Jacqueline Authier-Revuz (1982, 1995) en témoignent notamment, qui cherchent à saisir la façon dont le discours se représente lui-même, dans le processus même où il s’énonce, comme émanant d’autres discours et d’un langage hétérogène. Les travaux de Sophie Moirand (1990) sur le dialogisme, plus récemment de Jacques Bres (1998, 1999) […] pour ne relever que quelques exemples représentatifs, s’inspirent aujourd’hui de Bakhtine […] En théorie littéraire et en narratologie, les hypothèses de Bakhtine ont recoupé certaines observations de Gérard Genette (1972, 1983) sur la voix, la focalisation dans le récit littéraire […] C’est essentiellement à Oswald Ducrot (1982, 1984) que l’on doit l’introduction de la notion de polyphonie en sémantique, dans le cadre d’une théorie fondée sur une conception énonciative du sens inspirée de Bally (1932).

-

[16]

André Bélanger, Viorel-Dragos Moraru et Andy Van Drom, « Les apports de la linguistique à la théorie des contrats : prolégomènes à une interprétation dialogique et polyphonique du contrat », (2010) 51 C. de D. 51 ; André Bélanger et Andy Van Drom, « Les apports de la linguistique à la théorie des contrats. Panorama des principales théories du dialogisme et de la polyphonie à inscrire au sein du phénomène contractuel », (2011) 52 C. de D. 37 ; André Bélanger et Andy Van Drom, « A Dialogical and Polyphonic Approach to Contract Theory », dans Anne Wagner et Vijay K. Bhatia (dir.), Transparency, Power, and Control. Perspectives on Legal Communication, coll. « Law, Language and Communication », Ashgate, 2012 (à paraître) ; André Bélanger et Andy Van Drom, « La polyphonie du contrat, trace discursive d’une recontextualisation sociale », 2011-2012 (à paraître).

-

[17]

En ce sens, et à titre d’exemple, nous ne pouvons que renvoyer le lecteur à l’indispensable ouvrage de Marie-Claude Prémont, Tropismes du droit. Logique métaphorique et logique métonymique du langage juridique, Montréal, Thémis, 2003.

-

[18]

J.-G. Belley, préc., note 5, 517.

-

[19]

Ce projet en est au stade initial, et nous avons pour ambition, sous réserve de financement, de le mener à terme au cours des prochaines années. Nous remercions Viorel Dragos Moraru pour sa participation au stade initial de ce projet de recherche.

-

[20]

Voir, par exemple, en ce sens : François Ost, Raconter la loi. Aux sources de l’imaginaire juridique, Paris, Éditions Odile Jacob, 2004 ; François Jongen et Koen Lemmens (dir.), Droit & littérature, Louvain-la-Neuve, Éditions Anthemis, 2007.

-

[21]

Ronald M. Dworkin, « Law as Interpretation », Critical Inquiry, vol. 9, no 1, septembre 1982, p. 179 ; Ian Ward, Law and Literature. Possibilities and Perspectives, Cambridge, Cambridge University Press, 1995 ; Lenora Ledwon, Law and Literature. Text and Theory, New York, Garland, 1996.

-

[22]

Richard A. Posner, Law and Literature. A Misunderstood Relation, Cambridge, Harvard University Press, 1988.

-

[23]

François Ost et autres (dir.), Lettres et lois. Le droit au miroir de la littérature, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2001. Voir également Marie-Claire Belleau, Valérie Bouchard et Rebecca Johnson, « Droit, cinéma et doute : rapport minoritaire », (2009) 14-1 Lex Electronica, p. 1, [En ligne], [www.lex-electronica.org/fr/resumes_complets/230.html] (3 avril 2011).

-

[24]

Voir M.-C. Belleau, V. Bouchard et R. Johnson, préc., note 23, p. 12 : « Toutefois, l’usage de savoirs exogènes, surtout de ceux qui appartiennent au monde des arts, entraîne le risque de tomber dans la “coquetterie intellectuelle”. Il importe que le savoir apporte à la lecture du droit et ne se limite pas à l’étalage de la culture des auteurs. » À notre avis, cependant, la question est évidemment d’établir qui doit fixer les limites entre avancée du droit, étalage culturel et un certain anti-intellectualisme qui sourd parfois du pragmatisme des juristes.

-

[25]

En ce sens, voir Catherine Thibierge-Guelfucci, « Libres propos sur la transformation du droit des contrats », RTD civ. 1997.357.

-

[26]

Emmanuel Boujou (dir.), Littératures sous contrat, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2002.

-

[27]

Jean Rousset, Forme et signification. Essais sur les structures littéraires de Corneille à Claudel, Paris, Éditions Corti, 1962.

-

[28]

Dominique Maingueneau, Le contexte de l’oeuvre littéraire. Énonciation, écrivain, société, Paris, Éditions Dunod, 1993.

-

[29]

Philippe Sollers, Portrait du joueur, Paris, Éditions Gallimard, 1984 ; Philippe Sollers, Le lys d’or, Paris, Éditions Gallimard, 1989 ; Thierry Laget, Roman écrit à la main, Paris, Éditions Gallimard, 1999.

-

[30]

Nathalie Sarraute, L’ère du soupçon. Essais sur le roman, Paris, Éditions Gallimard, 1956.

-

[31]

Maurice Couturier, La figure de l’auteur, Paris, Éditions du Seuil, 1995, p. 22.

-

[32]

Id.

-

[33]

Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique, Paris, Éditions du Seuil, 1975.

-

[34]

Cécile Cavillac, « Vraisemblance pragmatique et autorité fictionnelle », Poétique. Revue de théorie et d’analyse littéraires, no 101, février 1995, p. 23.

-

[35]

P. Sollers, Le lys d’or, préc., note 29.

-

[36]

Id., p. 251.

-

[37]

Tiphaine Samoyault, Les indulgences, Paris, Éditions du Seuil, 2003.

-

[38]

Id., p. 94.

-

[39]

Vladimir Volkoff, Le contrat, Paris, Éditions du Rocher, 2002.

-

[40]

Arthur Allen Leff, « Contract as Thing », (1970) 19 Am. U. L. Rev. 131.

-

[41]

Ce projet est mené en collaboration avec la professeure Anne Bordeleau de l’École d’architecture de l’University of Waterloo.

-

[42]

Voir le site Web de l’artiste : Santiago Sierra, [En ligne], [www.santiago-sierra.com] (3 avril 2011).

-

[43]

Des photographies de la performance sont consultables : Santiago Sierra, « Attempt to Build Four 100 x 100 cm Sand Cubes », [En ligne], [www.santiago-sierra.com/200907_1024.php] (3 avril 2011).

-

[44]

Comme c’est souvent le cas dans les oeuvres de Sierra, les lectures potentielles sont multiples et les conséquences sociojuridiques comportent plusieurs facettes. Ainsi, en mettant en avant le caractère causal artistique de l’acte pour en justifier la légalité, l’artiste ne manque pas, et ce, de manière générale, de faire valoir la marchandisation du milieu artistique et l’avantage qu’il retire lui-même de l’exploitation de ses performeurs.

-

[45]

Des photographies de la performance sont consultables : Santiago Sierra, « 160 cm Line Tattooed on 4 People », [En ligne], [www.santiago-sierra.com/200014_1024.php] (3 avril 2011).

-

[46]

Pour les détails de cette performance, le lecteur pourra consulter : Tate Collection, « 160 cm Line Tattooed on 4 People El Gallo Arte Contemporáneo. Salamanca, Spain. December 2000 », [En ligne], [www.tate.org.uk/servlet/ViewWork ?workid=81203&searchid=13933&roomid=3688&tabview=text] (3 avril 2011).

-

[47]

Un document vidéo de cette performance est consultable : Tate Channel, « Performance : Santiago Sierra », [En ligne], [ channel.tate.org.uk/media/33799701001] (3 avril 2011).

-

[48]

Lors de l’entrevue intégrée à la présentation vidéo de la performance, Santiago Sierra explique ceci :

It is not the kind of art that says “George Bush is a mother-fucker”. Because it creates, in everybody who sees something like that [the idea of] a relationship like brothers : “We are good people and George Bush is a mother-fucker.” And what I am saying is nothing like that. I am not putting my finger in the responsibility for all of this. And it creates an uncomfortable situation because the people who are watching art are high class or at least high cultured people. And these people become uncomfortable because it is a portrait of themselves.

-

[49]

Francesca Franco, « (Foto ricordo) Seconda soluzione di immortalità (l’universo è immobile) 1972 », dans Achille Bonito Oliva (dir.), Gino De Dominicis the Immortal, Milan, Electa, 2010, p. 148, à la page 148.

-

[50]

À Stockholm en 1975, dans son discours de réception du prix Nobel de littérature, le poète Eugenio Montale s’est référé à l’interruption manu militari de l’oeuvre de Gino De Dominis malgré sa parfaite légitimité théorique.

-

[51]

Daniel McClean, « The Artist’s Contract / From the Contract of Aesthetics to the Aesthetics of the Contract », Mousse Magazine, no 25, 2010, [En ligne], [ www.moussemagazine.it/articolo.mm ?id=607] (3 avril 2011).

-

[52]

Des photographies de l’installation sont consultables : Jill Magid, « Auto Portrait Pending », [En ligne], [ www.jillmagid.net/AutoPortrait.php] (3 avril 2011).

-

[53]

Il est intéressant de noter qu’il s’agit d’une véritable société offrant réellement des services de création de « diamant » à partir du carbone présent dans les cendres mortuaires. Voir son site Web : LifeGem, « LifeGem Memorial Diamonds », [En ligne], [ www.lifegem.com] (3 avril 2011).

-

[54]

J. Magid, préc., note 52.

-

[55]

Carey Young, « Published Essays & Interviews. Consideration – Carey Young in Conversation with Defne Ayas, June 2006 », [En ligne], [ www.careyyoung.com/essays/ayas.html] (3 avril 2011).

-

[56]

Id.

-

[57]

Le texte exact était le suivant : « By entering the zone created by this drawing, and for the period you remain there, you declare and agree that the US Constitution will not apply to you. » Des photographies de l’installation sont consultables : Carey Young, « Consideration », [En ligne], [www.careyyoung.com/past/consideration.html] (3 avril 2011).

-

[58]

C. Young, préc., note 55, dit d’ailleurs ce qui suit :

With this piece, Declared Void, I wanted to create a kind of mirror for Guantánamo within the gallery by creating a legal “grey area” that would somehow exist outside the U.S. Constitution. I learned from my legal advisors, Robert Lands of Finers Stephens Innocent LLP and Jaime Stapleton, that without the agreement of the U.S. Congress this was technically impossible, so the concept developed further : the work offered viewers the chance to enter a consensual hallucination made by the same slippery logic used by the U.S. in the creation of Guantánamo.

-

[59]

Id.

-

[60]

Voir Hugues Dumont et Antoine Bailleux, « Esquisse d’une théorie des ouvertures interdisciplinaires accessibles aux juristes », Dr. et Soc. 2010.75.275, 285, qui écrivent :

Aux antipodes [des] prémisses épistémologiques positivistes, nous défendons la méthode critique et interdisciplinaire. Celle-ci accepte l’idée d’une certaine autonomie du droit par rapport aux faits sociaux et par rapport aux valeurs, mais elle rejette énergiquement l’intenable radicalisation de cette autonomie qui caractérise le positivisme. L’autonomie du droit est réelle et il est essentiel de bien en prendre la mesure, mais elle n’est que relative.

-

[61]

De manière plus précise, Baudouin Dupret, « Droit et sciences sociales. Pour une respécification praxéologique », Dr. et Soc. 2010.75.315, 325, écrit ceci : « Le droit, en tant que phénomène social, ne peut être réduit aux seules dispositions d’un code juridique (le droit des livres). »

Liste des figures

Modèle tétraédrique de l’analyse discursive du contrat