Résumés

Résumé

Le roman sans aventure d’Isabelle Daunais soumet l’hypothèse que le roman québécois ne parvient pas à intégrer le canon supranational car il serait essentiellement un roman de l’idylle plutôt qu’un roman de l’aventure. C’est ce qui expliquerait son absence dans le « grand contexte », expression empruntée à Milan Kundera. Cet article vise à démontrer que malgré une argumentation solide et des analyses convaincantes, l’essai de Daunais ne parvient pas à transformer son intuition en hypothèse valide en raison d’une méthodologie inadaptée aux types de questions explorées.

Abstract

Isabelle Daunais’ Le roman sans aventure suggests that the Quebec novel fails to integrate the supranational canon because it is essentially a novel of idyll rather than a novel of adventure. This would explain its absence in the “great context”, accordingly to Milan Kundera’s typology. This article aims to show that despite a solid argumentation and convincing analyses, Daunais’ essay fails to transform this intuition into a valid hypothesis because of a methodology that is not adapted to the types of questions explored.

Corps de l’article

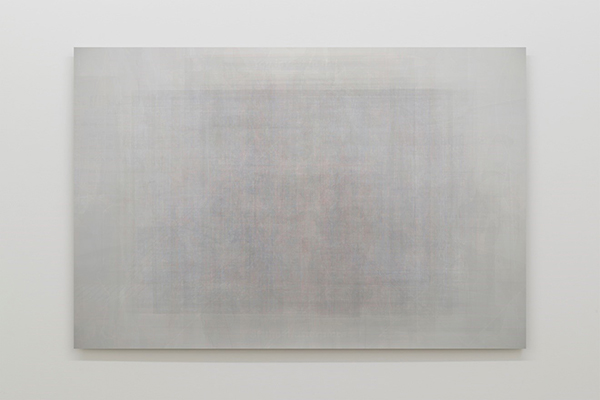

Martin Désilets, Matière noire, état 1 (2018), Oeuvre issue de la série Matière noire, Impression à jet d’encre sur papier Hahnemühle Photo Rag Baryta montée sur aluminium | 84 x 127 cm, Collection particulière, Cette oeuvre est composée de la superposition de 100 images-oeuvres

Le roman sans aventure (2015) d’Isabelle Daunais, qui est professeure de littérature française à l’Université McGill, pose d’emblée deux questions en apparence simples : Pourquoi le roman québécois est-il relativement peu lu à l’étranger? Pourquoi, au premier abord, ne semble-t-il pas universel? Isabelle Daunais soumet l’hypothèse que le roman québécois serait un roman de l’idylle plutôt que de l’aventure, et que cette absence d’aventure l’empêche de rejoindre un lectorat hors de ses frontières. J’explorerai dans cet article ce qui m’apparaît comme un faible lien causal entre les questions et les réponses du Roman sans aventure. Mais avant de rendre compte en détail des arguments présentés dans cet essai, commençons par un tour d’horizon des ouvrages précédents de Daunais et des idées qui y sont développées afin de mieux saisir la trajectoire qui la mène au Roman sans aventure et son analyse de l’histoire et du positionnement de la littérature québécoise. La méthode du Roman sans aventure propose une relecture de l’histoire littéraire québécoise constituée de points d’arrêts, de lectures patientes et judicieuses de plusieurs grands romans. Les prémisses mêmes de l’essai d’Isabelle Daunais, ainsi que les distinctions et exclusions qu’elle y opère, méritent toutefois discussion.

Arts du roman

L’édifice théorique et critique d’Isabelle Daunais forme un ensemble cohérent. Environ la moitié de sa production intellectuelle appartient en propre à la sphère universitaire : Frontière du roman (2002), le collectif La mémoire du roman (2013), Les grandes disparitions (2008a). L’autre portion comporte des essais publiés aux éditions du Boréal visant un plus large public : Des ponts dans la brume (2008b), Le roman sans aventure (2015), La Vie au long cours (2021). Cette division entre universitaire et non-universitaire n’est toutefois pas si stricte tant ces différents livres se répondent les uns les autres, et ceci, dans un style qui fait montre de peu de scientificité. Les méthodologies et les tons s’entrecroisent. Il s’agit d’ailleurs là de l’une des caractéristiques du travail de Daunais. On retrouve dans ses livres peu de références et de notes de bas de page; c’est en humble lectrice qu’elle se présente, renvoyant principalement aux sources premières, soit les romans qu’elle analyse, et elle construit un savoir sur le roman sur cette base. Elle poursuit donc dans ses livres, ainsi que dans des revues culturelles et non savantes auxquelles elle a collaboré régulièrement pendant les années 2000 (L’Inconvénient, L’Atelier du roman), et ce, aux côtés d’une constellation de critiques (François Ricard, qui apparaît comme la figure tutélaire de ce groupe informel, Lakis Proguidis, Mathieu Bélisle, Yannick Roy), une vaste réflexion sur les arts du roman, tout en menant une métaréflexion sur la forme même de ses travaux par une élaboration de l’art de l’essai. L’objet premier d’Isabelle Daunais est le roman français du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle (notamment Gustave Flaubert et Marcel Proust). Elle intègre à sa réflexion le roman québécois (dans Le roman sans aventure et à quelques reprises dans ses courts essais), ainsi que des classiques du roman moderne : Cervantès, Kafka, Dostoïevski.

Quelles sont donc les hypothèses qui traversent les différents essais de Daunais? Il convient d’abord de préciser que l’art de l’essai ne relève pas pour elle du domaine des « concepts et des théories », ne se situe ni du côté de la certitude ni de celui de la vérité, mais appartient plutôt à l’univers « infiniment mobile, des hypothèses, des questions posées auxquelles ne peuvent répondre que d’autres questions, avec toutes les pistes qu’elles entrouvrent et les idées qu’elles font naître » (Daunais, 2008b: 8). L’essai, écrit-elle, « comme le roman, est […] une forme d’aventure » (8). Dans le cadre d’un dossier sur les hypothèses, il me semble utile d’analyser le travail d’une essayiste qui embrasse précisément la notion d’hypothèse pour se détourner des concepts et de la théorie. C’est ce qui explique assurément l’intérêt de Daunais pour les poétiques romanesques élaborées par les écrivains eux-mêmes (Daunais et Hepburn, 2010). Mais ce tropisme pour l’essai rend aussi visible le décalage que j’identifie dans Le roman sans aventure entre les questions posées et les méthodes employées, entre les riches et fines lectures qu’elle y propose et leur inscription dans une séquence historique, théorique et critique. Les analyses du Roman sans aventure s’enchaînent sans laisser l’impression qu’elles culminent véritablement vers un point d’orgue qui leur donnerait un caractère plus général. Le rejet d’une théorisation du roman, dont le vernis scientifique ne servirait que les « subventions numériques pour des recherches digitales » (1986), selon le bon mot d’André Belleau, peut être justifié dans le cadre de lectures critiques qui visent à éclairer la spécificité de grands textes. Mais cet anti-théorisme a aussi parfois pour effet de venir restreindre les ambitions de Daunais lorsqu’il s’agit de fédérer ces intuitions critiques autour d’une hypothèse. Ainsi, je suis plus aisément Daunais lorsque la théorie semble en effet venir plaquer des grilles de lecture insensibles à la finesse stylistique ou morale d’un roman; mais il est des questions (comme celle de la diffusion des oeuvres) qui nécessitent une forme minimale de systématisation.

Dans Frontière du roman, Daunais expose une idée qui semble traverser l’ensemble de son travail, soit que le roman est animé par une pulsion de connaissance, orienté vers un « dévoilement des illusions […] au fil du temps » (2002: 9). Ce qu’elle annonce dans cet ouvrage, et qui apparaît comme un énoncé quasi programmatique, est la volonté de proposer une « relecture du roman réaliste à la lumière de ce qu’on pourrait appeler une histoire interne du roman » (10). Le travail de l’analyste consiste à saisir les rapprochements entre le monde imaginé par les personnages et le monde réel. Daunais y affirme qu’elle n’est pas aveugle aux développements technologiques ou institutionnels qui infléchissent l’histoire du roman. L’objet de son attention est la manière dont chaque roman est défini non pas seulement par l’histoire d’une lutte d’un individu contre la société, ou encore de l’ironie contre la fiction, de la lucidité contre l’illusion — mais bien par la somme des résultats de ces affrontements. Daunais est à la recherche d’une oeuvre des oeuvres, d’une saisie de la manière dont le roman réaliste poursuit au fil de son histoire un questionnement provoqué par l’écart entre les fictions fantasmées et le réel. Elle mène donc une histoire parallèle du roman, moins sensible à de supposées ruptures esthétiques qu’à une forme de relais entre les oeuvres, où chaque nouveau « grand » roman relance les questions laissées en suspens par ses prédécesseurs. « Le roman n’existe que dans l’histoire et la continuité de son oeuvre. » (Daunais, 2002: 20)

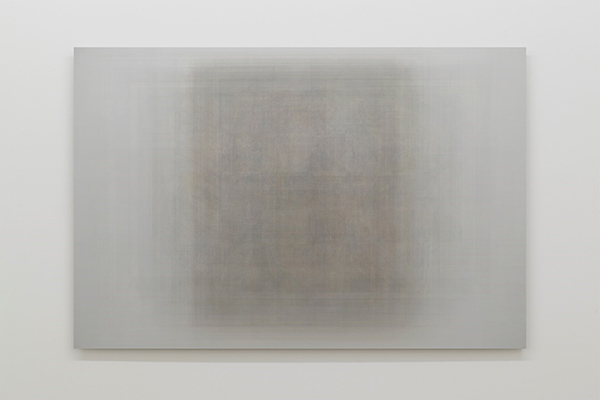

Martin Désilets, Matière noire, état 5 (2018), Oeuvre issue de la série Matière noire, Impression à jet d’encre sur papier Hahnemühle Photo Rag Baryta montée sur aluminium | 84 x 127 cm, Collection particulière, Cette oeuvre est composée de la superposition de 500 images-oeuvres

Les grandes disparitions apparaît comme la continuité logique de cette réflexion en explorant l’un des paradoxes du roman moderne : sa volonté de représentation de la totalité du monde survient à un moment où il devient impossible de se représenter le monde comme totalité. Le roman serait le récit même de l’avènement de la modernité et des questionnements existentiels qu’elle provoque, car il aurait la capacité de se renouveler, d’accueillir le nouveau. Son caractère prospectif annonce le monde qui vient, mais sa singularité réside aussi dans le souvenir qu’il porte, dans sa capacité à opposer la nouveauté aux valeurs perdues d’antan. La puissance du roman se situe dans sa manière d’observer le présent avec en tête la mémoire du passé. Ce sont les oeuvres qui ont su nommer avec le plus d’acuité les grandes mutations de leur époque qui deviennent des jalons de l’histoire littéraire.

À travers ces différents ouvrages, Daunais cherche à identifier une forme d’ontologie du personnage romanesque et de sa conscience exercée dans les fictions qu’il habite. L’ultime disparition, on le comprend, serait celle de ce réservoir de mémoire que constituent le roman et son personnage, disparition provoquée par l’effritement des humanités dans la société contemporaine. Ce défaut de culture, ce défaut de mémoire, cette perte de cohérence ont des conséquences sur le sens social que l’on donne collectivement à la littérature.

Si Daunais parle relativement peu de littérature contemporaine dans son travail, son essai « La littérature écologique » (2008b) (qui reprend des thèses de Pierre Nepveu) préfigure certaines idées qui travaillent Le roman sans aventure et porte la trace d’une pensée par moments décliniste :

Pendant longtemps, une des fonctions de la littérature a été d’aider les hommes à résister aux malheurs qu’ils rencontraient sur leur route. […] Non que la littérature pût réparer quoi que ce soit ou consoler de quoi que ce soit, non qu’elle eût quelque pouvoir de guérison, mais elle était elle-même frappante, elle pouvait elle aussi marquer les esprits et les imaginations, elle pouvait elle aussi ébranler les consciences à jamais.

99

On voit ici l’un des prolongements logiques des idées de Daunais précédemment énoncées. Si le roman est un art de la mémoire, c’est que les oeuvres y persistent dans la durée et aspirent à figurer dans le canon, soit un ensemble de textes importants dont la caractéristique commune la plus objectivement vérifiable est sa reproduction de génération en génération. Pour Daunais, la littérature a perdu sa confiance en la possibilité de s’inscrire dans quelque chose qui la dépasse.

Dans sa récente Vie au long cours, Daunais s’avance davantage sur le terrain de la littérature contemporaine (Karl Ove Knausgård, Dominique Fortier) et soutient, en effet, que la littérature n’est pas un exercice d’érudition (même si elle constitue une connaissance du monde), qu’elle est plus profondément une quête philosophique et morale. Nous vivons dans un monde apaisé, et ce monde contemporain apaisé, pacifié, témoigne de la disparition d’un monde « un peu comique en dehors de l’histoire et du temps » (2008b: 7), comme elle l’écrit déjà dans l’avant-propos des Ponts dans la brume. Si l’on suit bien le raisonnement qui traverse plusieurs des écrits de Daunais, le roman québécois n’est pas outrageusement singulier, c’est simplement qu’il ne se fonde pas dans une genèse conquérante, contrairement au roman européen qui, lui, s’est formé dans les guerres, les conflits, l’antagonisme historique, social et esthétique. Le roman québécois, pour sa part, montre un monde essentiellement idyllique. Il ne l’est pas de manière circonstancielle, pourrait-on dire; il montre un monde toujours déjà apaisé, dont l’aventure est restée et restera à l’état de fantasme. Il reste donc à l’écart du canon, car il ne saurait aspirer comme les grands romans qui le composent à s’adresser à l’humanité en symbolisant les tourments moraux provoqués par les événements majeurs de l’histoire.

Arguments. Découpages et hiérarchies

Daunais ouvre Le roman sans aventure en exposant une idée à laquelle il faut s’arrêter un instant : il y aurait, affirme-t-elle, une différence nette dans la diffusion internationale des oeuvres québécoises des « arts majeurs » (la littérature, la peinture, la musique, l’architecture, la philosophie) et des « arts mineurs » (la chanson, le cirque, la scénographie). Les oeuvres majeures du Québec (« les oeuvres qui dessinent un avant et un après » [Daunais, 2015: 8]) n’ont aucune incidence sur le « grand contexte », expression empruntée à l’écrivain Milan Kundera. Daunais utilise également le mot « supranational », ce qui ajoute un flou à la typologie : parle-t-on du canon ou simplement des oeuvres qui réussissent à travers les frontières? Je reviendrai ultérieurement sur ces distinctions et exclusions et les erreurs de raisonnement qu’elles peuvent induire, mais je soulignerai pour l’instant la difficulté à saisir des phénomènes culturels de cette amplitude sans outils quantitatifs et sans analyse de données massives. Notons que Franco Moretti s’est posé des questions comparables sur le roman européen en utilisant et en développant des méthodes des humanités numériques (Moretti, 1998, 2005, 2013). En l’absence de périodisation définie et de zones d’échanges géographiques claires (d’échanges spécifiques dans ce contexte supranational), l’inscription ou l’absence de la littérature dans le « grand contexte » pris dans son ensemble apparaît impossible à circonscrire.

À quoi ressemble une littérature nationale si son monde ne change pas, demande Daunais? Dans le roman du grand contexte, « c’est le plus souvent un personnage des commencements qui fait l’expérience que le monde auquel il croyait a disparu ou, à défaut, un personnage qui découvre au départ même du récit que le monde a changé. » (Daunais, 2015: 213) Le personnage du roman québécois, lui, remarque que le monde est stagnant. Daunais constate que ce qui est une faiblesse dans le grand contexte est une force dans notre contexte local, parce qu’il permet de révéler qui nous sommes. À ce jeu des forces et des faiblesses, on finit par ressentir une forme de confusion entre ce qui est et qui devrait être, entre ce qui est souhaitable pour un romancier et ce qui constitue une fatalité. Quel est le public minimal pour qu’un roman existe? Doit-il seulement rêver de s’inscrire dans le canon? Doit-il s’adresser à l’humanité en entier?

Daunais précise que ce n’est pas la qualité intrinsèque des oeuvres qui constituerait le critère discriminatoire à leur inscription dans ce grand contexte. « Mais il est remarquable que cette situation propre au roman québécois, qui de façon systématique n’existe pas, ou pratiquement pas, au-delà de ses frontières, n’ait jamais été abordée comme un élément de ce qui le définit et, par extension, de ce qui définit l’expérience québécoise du monde. » (2015: 10) Cette marginalité, que Michel Biron dans L’absence du maître place sous le signe de la liminarité (2000), existe selon Daunais dans la conscience. On retrouverait la trace dans le roman québécois de l’horizon du grand contexte pour un peuple en quelque sorte oublié par l’histoire. On comprend clairement que l’essai de Daunais a une double ambition : celle de saisir la faible inscription du roman québécois dans ce qu’il conviendrait d’appeler le canon universel, et de réfléchir aux conséquences historiographiques de cette absence. Notons qu’il s’agit vraisemblablement d’une légère déviation au projet de « l’histoire interne du roman », car il semble ici que Daunais suppose un lien de causalité entre une situation historique et sa cristallisation dans un imaginaire littéraire national. Parallèlement à ces constats initiaux, Daunais précise que ce n’est pas l’absence de relais institutionnels qui expliquerait ce manque originel. Ce n’est pas sur ce plan que se place sa réflexion, même si sa question pourrait très bien bénéficier, à notre avis, de considérations d’ordre institutionnel, économique et technologique, à défaut de quoi il est un risque d’essentialiser la notion de canon.

À la page 15, Daunais présente son hypothèse de manière explicite en affirmant que le roman québécois n’est pas un repère pour les autres, car la situation extra-historique qu’il figure ne saurait être transformatrice — porteuse de connaissance — pour le lecteur exogène.

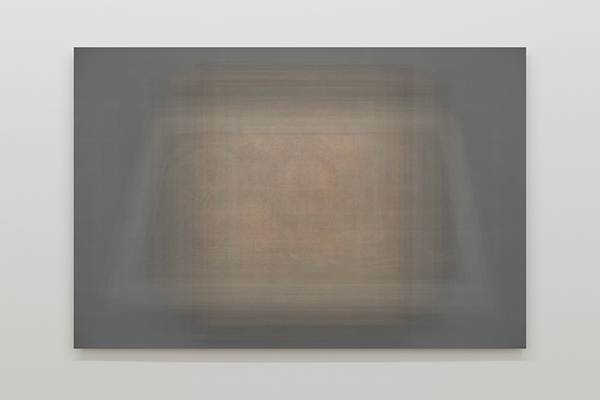

Martin Désilets, Matière noire, état 17 (2019), Oeuvre issue de la série Matière noire, Impression à jet d’encre sur papier Hahnemühle Photo Rag Baryta montée sur aluminium | 84 x 127 cm, Collection : Ville de Longueuil, Cette oeuvre est composée de la superposition de 1700 images-oeuvres

Si le roman québécois est sans valeur pour le grand contexte, s’il ne constitue un repère pour personne sauf ses lecteurs natifs, c’est parce que l’expérience du monde dont il rend compte est étrangère aux autres lecteurs, qu’elle ne correspond pour eux à rien de connu et, surtout, à rien de ce qu’il leur est possible ni même désirable de connaître. Cette expérience, c’est celle de l’absence de l’aventure ou de l’impossibilité de l’aventure. Par aventure, je ne veux pas dire l’action et les péripéties propres à tout roman, et dont le roman québécois n’est pas moins pourvu qu’un autre, non plus que les quêtes et conquêtes de toutes sortes qu’entreprennent ses personnages, mais le fait pour ces derniers d’être emportés dans une situation existentielle qui les dépasse et les transforme, et, par cette expérience, de révéler un aspect jusque-là inédit ou inexploré du monde.

2015: 15

Si sa méthode s’appuie avant tout sur des lectures rapprochées d’oeuvres, la vision du roman qui surnage laisse parfois l’impression d’être prescriptive, et est chapeautée par une conception globalement humaniste et morale, dans la mesure où Daunais fait de l’art du roman un témoignage de la complexité de l’existence, des expériences individuelles et collectives, fait des destins singuliers des personnages les signes d’une humanité qui les transcende. Le roman serait du même coup un lieu de connaissance du monde transformatrice pour les personnages. Il s’agit d’une posture critique, au sens où elle produit avant tout un savoir spécifique sur les oeuvres, sans pour autant être une théorisation, ce qui, si l’on adopte la perspective de Daunais, courrait le risque de gommer le caractère sensible (ou moral) de celles-ci.

Oeuvres hors de l’histoire

La première partie de l’ouvrage rend compte de la « découverte de l’idylle » en prenant appui sur les oeuvres de Philippe Aubert de Gaspé, d’Antoine Gérin-Lajoie, de Louis Hémon et de Félix-Antoine Savard. La deuxième partie, sur la « cause perdue de l’aventure », porte son attention sur les oeuvres de Gabrielle Roy, de Robert Élie, d’André Langevin; finalement, « La tranquillité en héritage » s’intéresse aux écrivains ayant émergé durant la Révolution tranquille : Réjean Ducharme, Jacques Poulin, André Major.

Pierre Vadeboncoeur dans La dernière Heure et la première parle lui aussi du caractère extra-historique du peuple canadien-français, retrait dont il fait par ailleurs une vertu d’indépendance. Pour Daunais, au contraire, il semblerait qu’il s’agisse — pour le roman à tout le moins — d’une sorte de tare originelle. Michel Biron, dans Sortir du bocal, parle de l’idylle québécoise comme d’une tragédie, et place cette situation québécoise par rapport à l’époque contemporaine :

Ma vieille hypothèse, qui vaut ce qu’elle vaut, c’est que le Québec a de tout temps baigné dans une telle « liminarité » [absence d’autorité, désagrégation des institutions]. Pour nous, la solitude contemporaine n’a rien de neuf : c’est un très vieux sentiment, un sentiment pénible que nous combattons depuis toujours, en quelque sorte[;] le non-conflit est loin, très loin d’être un paradis. La perte ou l’affaiblissement du lien social est en fait un désastre. Pas question bien sûr de revenir en arrière (le pourrait-on, même si on le voulait?), mais il faut analyser ce non-conflit qui modifie jusqu’à nos façons de raconter des histoires (comment trouver du romanesque dans le non-conflit?).

Biron et Bélanger, 2021: 186

L’ensemble des lectures proposées par Daunais sont convaincantes et laissent voir se profiler des personnages qui — à défaut d’être archétypaux ou emblématiques, ce n’est pas l’objectif de cet essai — sont à tout le moins les signes d’une tendance de fond de ces faux conflits (de ce non-conflit évoqué par Biron). Cela lui permet de lire les oeuvres de la Révolution tranquille, ou celles qui la précèdent tout juste, avec une part de renoncement — et non pas comme les symptômes esthétiques d’une histoire en marche, d’un progrès inéluctable. Il s’agit là d’un apport net du Roman sans aventure, soit de sortir la lecture des oeuvres de cette époque hors des ornières du récit téléologico-national. Hubert Aquin, maître de la fausse aventure, les personnages du roman québécois dessinés en errants : ces constats semblent justes et les lectures rapprochées de Daunais convainquent du bien-fondé de son hypothèse. Mais parvient-on pour autant ici à tirer des conclusions générales de l’ensemble de ces lectures? J’en suis moins sûr.

Il semble logique, lorsque Daunais migre vers le domaine québécois, de croiser les pionniers de la sociocritique québécoise André Belleau et Gilles Marcotte, surtout le second, dont la méthode herméneutique repose sur une absence de postulats théoriques préalables. On rencontre chez Marcotte, mais aussi chez Daunais, une forme de prudence (excessive) à l’égard des écueils idéologiques. Cette dernière écrit, à propos de son aîné : « L’amour de la réalité ne sert pas seulement à se prémunir contre les idéologies et les constructions trop théoriques de l’esprit, mais aussi à se garder contre les “idées simples”. » (2017: 15)

Tous les grands romans racontent une aventure, lancent dans le monde des personnages qui en rapportent une perception ou une compréhension nouvelle par laquelle ce monde, par la suite, ne peut plus être vu de la même façon. À la différence que le roman a ceci de particulier qu’il raconte ce qu’il découvre, qu’il en fait un événement vécu, une question offerte à la conscience même de ses personnages. Or, dans le cas du roman québécois, aucune question, aucun événement n’ébranle assez le monde où vivent les personnages pour leur offrir, au sens fort du terme, une aventure.

Daunais, 2015: 15

Martin Désilets, Matière noire, état 13 (2018), Oeuvre issue de la série Matière noire, Impression à jet d’encre sur papier Hahnemühle Photo Rag Baryta montée sur aluminium | 84 x 127 cm, Collection particulière, Cette oeuvre est composée de la superposition de 1300 images-oeuvres

Daunais reprend donc à son compte, en l’actualisant, une hypothèse de Gilles Marcotte proposée dans Le roman à l’imparfait (1976) selon laquelle le roman québécois de la Révolution tranquille constituerait une forme d’échec, d’inachèvement, signifierait l’inaccomplissement d’utopies des romans des années antérieures. Suivant cette idée, il est proposé ici que « notre roman est extérieur à la comédie humaine » (Daunais, 2015: 17), ce qui entre en écho avec les mots de Marcotte lui-même pour qui « notre comédie humaine, notre grand roman de la maturité, tarde à venir » (1976: 10). Qu’est-ce qui explique cette extériorité, cette mise à l’écart des grandes aventures? C’est en s’appuyant sur L’art du roman de Milan Kundera que Daunais offre une réponse : le roman québécois (et l’expérience historique spécifiquement québécoise dans laquelle il naît) serait un roman de l’idylle, car il émerge d’« un monde d’avant le premier conflit; ou, en dehors des conflits; ou, avec des conflits qui ne sont que malentendus, donc faux conflits. » (Kundera, 2017 [1986]: 720) L’idée de Daunais est séduisante, car elle va à rebrousse-poil du poncif selon lequel les Québécois se sont formés dans l’adversité. Mais la définition de Kundera reste trop ténue pour constituer le socle d’un essai. De quels conflits parle-t-on? De quels types de conflits? Daunais identifie ainsi, en procédant par ordre chronologique, des expériences existentielles romanesques caractérisées par une absence de conflit originel et de résolution. Mais la nature même de ce qui serait un conflit originel suffisant pour constituer un roman de l’aventure est trop faiblement définie, elle est trop instable pour y arrimer tout un argumentaire.

Une héritière, une lectrice, une importatrice

L’importation en terroir québécois des hypothèses de Daunais se fait par la cohabitation de deux traditions distinctes. La première « maison » théorique de Daunais est européenne et relativement hétérogène. L’on croise dans ses essais les noms de Judith Schlanger, de Henri Mitterrand ou de Philippe Hamon, et l’on y devine l’influence sous-terraine de Georg Lukács (même si ce n’est parfois que de manière oblique). Ici, c’est principalement par l’évocation de Milan Kundera que Daunais renvoie à tout un horizon de pensée, témoignant du même coup d’une affection particulière pour les poétiques du roman élaborées par les romanciers mêmes.

La seconde « maison », elle, est québécoise et noue un dialogue avec les balbutiements de la sociocritique. Cela pointe à la fois vers un positionnement théorique (paradoxalement anti-théorique) et méthodologique. L’héritage d’André Belleau dans Le roman sans aventure m’apparaît toutefois plus incertain que celui de Gilles Marcotte, notamment parce que tout son appareillage théorique et critique sur la littérature s’appuie sur la notion de conflit de codes. Le conflit, chez Belleau, est l’expression linguistique d’antagonismes sociaux, une solution linguistique à un conflit importé du dehors de la littérature. Il semble que cette dimension linguistique du conflit, qui chez Belleau explique à la fois les représentations des romanciers fictifs et de l’« obscénité » de la culture dans la littérature québécoise, n’est peut-être pas suffisamment prise en compte par Daunais. Pour le dire schématiquement, Belleau attire notre attention sur la mise en forme des conflits propres à la situation québécoise, qui n’est pas uniquement lisible dans le destin des personnages et par les valeurs dont ils sont les porteurs ou les contradicteurs.

Daunais est donc plus proche de Marcotte que de Belleau, dans la mesure où la position critique du premier repose sur une lecture sociale des textes, position textualiste pour laquelle les hypothèses ne peuvent émerger que du texte, et non pas du contexte. Je n’oserais ici rouvrir une boîte de Pandore et remettre dos à dos les différentes positions concernant les scissions historiques chez les praticiens des théories sociales du texte au Québec et en Europe francophone (voir Glinoer, 2020), d’autant plus que l’intervention de Daunais ne se situe pas au centre de ces débats, mais je tâcherai en conclusion de montrer comment Le roman sans aventure échoue à dépasser cette impasse. Avec d’autres outils que ceux de la lecture rapprochée, il est possible de formuler une histoire du roman qui se lise simultanément comme une histoire de la mémoire dont il est porteur, de la trace de l’évolution des formes, des supports médiatiques et de la diffusion de ces formes. L’opposition entre critique interne et sociologie du champ externe touche aux limites de son utilité analytique lorsque vient le temps de vérifier les raisons qui président à l’absence d’une petite littérature sur la scène internationale

Prémisses discutables. Discutons

Pourquoi le roman québécois ne s’inscrit-il donc pas dans le grand contexte? Mais encore faut-il savoir quel est ce grand contexte, et s’il est souhaitable en 2022 d’évaluer une ou des productions culturelles à l’aune d’un grand contexte dont les prétentions universalistes semblent discutables. Mon point de vue ici n’est pas de discréditer la tradition du grand roman européen sur la seule base qu’il soit européen. Mais il convient néanmoins de s’interroger sur quels types de résultats on peut obtenir avec cette prémisse. Ainsi, si le récit de Daunais est convaincant, et offre une perspective historiographique tout à fait judicieuse, on peut se demander à quel type d’histoire on pourrait se livrer si au lieu de mesurer nos grands romans du canon à l’aune du grand contexte, on essayait plutôt de faire l’histoire de la littérature québécoise sur la base de formes qui n’ont pas la même postérité que les romans européens. Il est très clair que les hypothèses du Roman sans aventure concernent le roman de manière restreinte. Mais il semble que cette importance du genre romanesque (au détriment de la poésie, de l’essai, du théâtre) donne un caractère trop insulaire à ses conclusions. En effet, en introduction, l’essayiste distingue les arts mineurs des arts majeurs sur la base d’un rapport à la performance, à l’immédiateté d’un lien à un public. Les oeuvres de Michel Tremblay, de Michel Marc Bouchard ou de Carole Fréchette, qui voyagent énormément, sont-elles radicalement distinctes du roman? Ce sont les textes qui sont exportés, et non pas la scénographie, doit-on le préciser. Les oeuvres de Robert Lepage et Denys Arcand jouissent d’une renommée incomparable. Pourquoi exclure d’emblée pièces de théâtre et scénarios de films du corpus littéraire? La primauté du roman est donc la seconde prémisse d’Isabelle Daunais, elle découle de la première, et mérite des nuances. Doit-on rappeler que le Canada anglais a obtenu son Nobel avec une nouvelliste, Alice Munro, dont l’oeuvre ne donne pas moins à voir la complexité de l’âme humaine, les tourments intimes et les rencontres dialectiques avec l’univers social que celles de ses comparses romanciers?

Martin Désilets, Matière noire, état 19 (2019), Oeuvre issue de la série Matière noire, Impression à jet d’encre sur papier Hahnemühle Photo Rag Baryta montée sur aluminium | 84 x 127 cm, Collection : Photo Élysée / Plateforme 10, Cette oeuvre est composée de la superposition de 1900 images-oeuvres

Et au sein même du corpus romanesque, son approche vient inutilement hiérarchiser des oeuvres. La position critique de Daunais exige une forme de mise en évaluation des oeuvres afin de constituer un récit cohérent, on le comprend. Certes, si Yves Beauchemin ou Anne Robillard ont des succès à l’étranger, il est peu probable qu’ils s’inscrivent durablement dans le canon. Je devine que Daunais douterait fort de l’éligibilité de ces candidates et candidats pour le grand canon mondial. Pour être parfaitement honnête : moi aussi. Mais il faut reconnaître que la hiérarchie de valeurs implicite dans Le roman sans aventure infléchit la nature de l’objet observé. De quel roman parle-t-on ici? Des classiques légitimés par la critique universitaire, mais certainement pas du roman populaire. Daunais puise l’ensemble de ses observations dans le roman réaliste, qui constitue pour elle un réservoir infini de situations morales et philosophiques. Il semble ici aussi que l’inclusion d’ouvrages s’écartant de la tradition réaliste aurait pu venir changer la nature des hypothèses. Parmi d’autres exemples, on peut se demander si le cycle Soifs (1995-2018) de Marie-Claire Blais, qui ne semble pas a priori s’inscrire dans la tradition réaliste, n’aurait pas la capacité à nommer une position liminaire tout en s’adressant à une humanité partagée. Un bref saut du côté des études culturelles britanniques devrait suffire à nous convaincre que le canon est une chose passablement mouvante, qu’il n’est pas synonyme de stabilité. En sol français, Alain Viala ne définit pas les classiques comme des ouvrages dotés d’une capacité supérieure, qu’elle soit morale ou cognitive, mais plutôt comme « un enjeu culturel majeur en termes identitaires, et donc un objet de consensus et de conflits sur l’appropriation du consensus. » (1993: 30)

Tout cela pour dire que l’ouvrage de Daunais reproduit le canon et ne le conteste pas, ce qui limite la portée de la réécriture de l’histoire qu’elle propose. Les projets de recherche « La vie littéraire au Québec » (1989-; chercheurs principaux : Chantal Savoie, Denis Saint-Jacques, Lucie Robert) et « Penser l’histoire de la vie culturelle québécoise » (2003-; chercheurs principaux : Micheline Cambron, Denis Saint-Jacques, Lucie Robert), en s’appuyant sur des corpus (souvent) mineurs et en faisant usage d’outils méthodologiques issus de la sociologie et de l’histoire culturelle, brossent un autre portrait de la culture québécoise — assurément moins en marge du grand contexte. Le roman n’est pas exclu de ces projets intellectuels, mais il n’y est pas l’objet d’une sacralisation. Le choix des exemples de Daunais a donc à la fois quelque chose d’incontestable et d’arbitraire, car elle s’appuie avec trop de confiance sur une conception essentialiste du roman.

Le problème de causalité[fn] Je reprends ici, pour le bénéfice des lecteurs, le lien de causalité établi par Daunais : « [S]i le roman québécois est sans valeur pour le grand contexte […], c’est parce que l’expérience du monde dont il rend compte est étrangère aux autres lecteurs[.] Cette expérience, c’est celle de l’absence d’aventure ou de l’impossibilité de l’aventure. […] Dans le cas du roman québécois, aucune question, aucun événement n’ébranle assez le monde où vivent les personnages pour leur offrir, au sens fort du terme, une aventure. » (2015: 15; je souligne)[/fn] vient donc d’un décalage entre le constat initial et les outils employés, ainsi que des catégories sur lesquelles Daunais s’appuie. Cette vision surplombante lui permet de faire des sauts entre une intuition anthropologique (qu’elle emprunte à Vadeboncoeur, soit celle de l’extra-historicité du peuple québécois), une symbolisation de cette faiblesse constitutive sur le plan de l’imaginaire, et la place qu’occupent des productions culturelles dans un espace mondialisé soumis bien davantage à des pressions économiques, à des enjeux de transferts et de reconnaissance symbolique qu’à une simple distinction, comme autant d’essences, entre les romans de l’idylle et ceux de l’aventure. L’intérêt de l’essai d’Isabelle Daunais est certainement de lire autrement la littérature québécoise, de ne pas répéter des tropes sociologiques vus ailleurs. Son constat est néanmoins trop sociologique pour pouvoir ignorer les méthodes que pourraient offrir cette discipline ou ses sous-disciplines connexes.

Voies parallèles

Il est légitime de se demander ce qu’aurait donné un parcours se prolongeant (se risquant) dans des corpus plus contemporains. Cela aurait certes fait dévier quelque peu l’argumentaire du Roman sans aventure, car il s’agit avant tout ici de réfléchir à des oeuvres canoniques du Québec et à leur inscription dans un canon universel. Reste qu’il me semble hasardeux d’avancer avec une thèse aussi ambitieuse sans interroger la littérature contemporaine, d’autant plus que dans son introduction, l’essayiste compare le peu de succès du roman québécois à des productions « mineures » contemporaines. Il aurait été intéressant d’analyser de manière plus exhaustive la circulation du roman québécois à l’étranger, sans a priori sur la qualité des oeuvres.

Depuis la publication de l’essai, les romans de Marie-Pier Lafontaine, d’Éric Plamondon, de Kevin Lambert, de Dominique Fortier, qui appartiennent tous au pôle restreint, pour dire les choses comme Pierre Bourdieu, ont eu des succès d’estime en France dont il serait intéressant d’analyser les raisons dans la perspective de Daunais. Ou alors, comment comprendre la fortune du roman La femme qui fuit (2015) d’Anaïs Barbeau-Lavalette, dans un registre plus populaire, tant en France qu’au Canada anglais? Ou celle de Bondrée (2014), d’Andrée A. Michaud, qui, sous une étiquette de polar, a fait un beau parcours outre-Atlantique? Comment se fait-il que Ru (2009) de Kim Thuy, dont je ne prédirais pas par ailleurs la canonisation imminente, rencontre un tel succès international? Certes, les exemples que je donne s’écartent quelque peu de l’argumentation de Daunais (car s’ils ne sont pas encore des classiques, on ne peut pour l’instant mesurer leur inscription dans le grand contexte), mais cela me mène tout de même à attirer l’attention sur la méthode employée ici. Le choix du corpus fait preuve d’une cohérence parfaite sur le plan de l’imaginaire et de l’histoire littéraire, mais ne se rend pas au bout de l’histoire alternative qu’il propose. Pour le dire autrement, s’il s’agit de réécrire l’histoire littéraire québécoise et d’en tirer quelques conclusions sur les arts du roman, il aurait été essentiel d’inclure au corpus des contre-exemples, des textes mineurs ou contemporains, afin de voir comment s’y manifestent des imaginaires potentiellement divergents, moins idylliques. Il serait intéressant de voir ce que Daunais ferait désormais de la destruction de Chicoutimi qui clôt Tu aimeras ce que tu as tué (2017) de Lambert. La pulsion de meurtre et de vengeance qui anime son oeuvre semble en effet rejoindre un public pourtant peu familier avec les torrents du fjord. Comment lire Forêt contraire (2014) d’Hélène Frédérick, roman dans lequel la narratrice finit par brûler sa maison dans la forêt pour se libérer d’une mémoire (à la fois individuelle et historique) envahissante?

Là où il me semble que Le roman sans aventure pèche, c’est par des oblitérations méthodologiques et théoriques qui l’empêchent de pleinement aménager en sol québécois ces idées — car son importation exige un arrimage plus solide au social. La difficulté à saisir ce que serait le grand contexte est le symptôme d’un saut ardu à faire entre les oeuvres singulières, les lectures convaincantes qu’elle en produit, les imaginaires qui y sont à l’oeuvre, et un constat plus général qui aurait nécessité des outils moins impressionnistes afin que l’on puisse voir si véritablement le roman québécois est sans aventure, et si, en effet, il n’intéresse pas les autres. Sans velléité scientiste naïve (je ne crois pas que les sciences cognitives seraient d’un grand secours ici!), on aurait pu espérer voir dans l’essai de Daunais d’autres explications au caractère essentiellement idyllique de notre littérature que des analyses spécifiques d’une quantité restreinte de romans.

Martin Désilets, Matière noire, état 21 (2019), Oeuvre issue de la série Matière noire, Impression à jet d’encre sur papier Hahnemühle Photo Rag Baryta montée sur aluminium | 84 x 127 cm, Cette oeuvre est composée de la superposition de 2100 images-oeuvres

Le rejet de la sociologie du champ bourdieusienne est si net ici qu’il ne convient même pas de le remettre en question. Mais je m’interroge davantage sur l’absence totale de considérations issues des travaux en histoire du livre. Car, si l’histoire du livre saisit les phénomènes de canonisation en tenant compte des transactions symboliques qui se négocient dans l’institution littéraire, cette discipline est également attentive aux contraintes commerciales qui perpétuent des dominations hégémoniques (ou qui les contrent), ce qui me semble être une donnée extrêmement importante lorsque vient le temps de s’interroger sur la portée universelle d’une petite littérature nationale. Une partie de la réponse peut évidemment provenir d’une compréhension de l’imaginaire propre véhiculé par cette littérature, mais il faut également voir quelles sont, par exemple, les politiques publiques de traductions en vigueur, les différentes mutations technologiques qui peuvent expliquer pourquoi certaines littératures sont devenues hégémoniques et d’autres pas, les raisons qui font que certaines traditions mineures ont néanmoins réussi à « percer ». En somme, la vision de l’art du roman de Daunais, qui se présente comme une manière « d’éclairer la compréhension de l’aventure humaine » (2015: 8), ne devrait pas uniquement être pensée comme une relation individualisée entre des auteurs majeurs, leurs grands textes et quelques lecteurs. Elle devrait être prise dans une vision plus globale, qui inclut certes une part imaginaire (presque anthropologique), mais aussi économique — matérielle. Je finirais avec les mots de l’historienne du livre Leslie Howsam qui me semble opérer un cadrage intéressant :

À cet égard, l’histoire du livre est une excellente école de littératie médiatique, pour comprendre, par exemple, que les livres d’histoire ne sortent pas, prêts à être lus, de la tête de tel professeur d’Oxford; qu’un correcteur chevronné et un éditeur futé réussiront à faire d’un roman un succès de librairie, contrairement à ce qu’aurait pu envisager son créateur; et que l’histoire des sciences n’est pas celle de grands hommes aux idées révolutionnaires qui seraient à l’origine de changements de paradigmes, mais est plutôt mue par la confiance et la compétence mises au service d’idées dont l’heure était venue. L’histoire du livre est souvent, en réalité, l’histoire des aspects commerciaux propres aux divers systèmes éditoriaux. On a confiance en un produit, on s’arrange pour qu’il corresponde à un certain segment du marché, on décrète que telle oeuvre est littéraire et telle autre, populaire.

2016

Loin d’un relativisme qui viendrait dire que toutes les oeuvres se valent et que tout texte littéraire n’est explicable que par son contexte, contre une opposition candide entre critique interne et externe, Howsam propose plutôt une approche disciplinaire souple qui tente de comprendre ce qui fait qu’une oeuvre rencontre un lectorat. Car il me semble qu’il s’agit là, en dernière instance, de la question de Daunais. Pourquoi notre roman parvient-il, intra-muros, à nous émouvoir et à approfondir notre connaissance de l’expérience humaine, alors qu’il reste objet d’indifférence pour le reste de l’humanité? La circulation des livres à l’intérieur et à l’extérieur des frontières nationales est une question complexe qui exige des réponses nuancées. Le roman sans aventure fournit des pistes de réflexion qu’il s’agit d’approfondir en élargissant la focale.

Parties annexes

Bibliographie

- Bélanger, David et Michel Biron. 2021. Sortir du bocal. Dialogue sur le roman québécois. Montréal : Boréal, « Liberté grande », 232 p.

- Belleau, André. 1986. « Pourquoi je ne demanderai pas de subventions numériques pour des recherches digitales (et vice versa) », dans Surprendre les voix. Montréal : Boréal, « Papiers collés », p. 211-217.

- Biron, Michel. 2000. L’absence du maître. Saint-Denys Garneau, Ferron, Ducharme. Montreal : Presses de l’Université de Montréal, « Socius », 322 p.

- Daunais, Isabelle. 2002. Frontière du roman. Le personnage réaliste et ses fictions. Montréal/Saint-Denis : Presses de l'Université de Montréal/Presses universitaires de Vincennes, 246 p.

- Daunais, Isabelle. 2008a. Les grandes disparitions. Essai sur la mémoire du roman. Saint-Denis : Presses universitaires de Vincennes, « L'Imaginaire du texte », 127 p.

- Daunais, Isabelle. 2008b. Des ponts dans la brume. Montréal : Boréal, « Papiers collés », 184 p.

- Daunais, Isabelle et Allan Hepburn (dir.). 2010. Dossier « La poétique des romanciers/Novelists on the Novel ». University of Toronto Quarterly, vol. 79, no 4, automne.

- Daunais, Isabelle. 2015. Le roman sans aventure. Montréal : Boréal, 224 p.

- Daunais, Isabelle. 2017. « L’essayiste discret ». Études françaises, vol. 53, no 1, p. 11-22.

- Daunais, Isabelle. 2021. La vie au long cours. Essai sur le temps du roman. Montréal : Boréal, « Papiers collés », 192 p.

- Glinoer, Anthony. 2020. « Profession : passeur ». Sociopoétiques, no 5. https://revues-msh.uca.fr/sociopoetiques/index.php?id=1209. Consultée le 6 juin 2022.

- Howsam, Leslie. 2016. « Réfléchir par l’histoire du livre ». Mémoires du livre/Studies in Book Culture, vol. 7, no 2. https://www.erudit.org/fr/revues/memoires/2016-v7-n2-memoires02575/1037043ar/. Consultée le 6 juin 2022.

- Kundera, Milan. 2017 [1986]. « L’art du roman », dans Oeuvre. Paris : Gallimard, « La Bibliothèque de la Pléiade », t. 2, p. 633-744.

- Marcotte, Gilles. 1976. Le roman à l’imparfait. Montréal : La Presse, 194 p.

- Moretti, Franco. 1998. Atlas of the European novel, 1800-1900. Londres/New York : Verso, 206 p.

- Moretti, Franco. 2005. Graphs, Maps, Trees. Abstract Models for a Literary History. Londres/New York : Verso, 119 p.

- Moretti, Franco. 2013. The Bourgeois. Between History and Literature. Londres/New York : Verso, 224 p.

- Vadeboncoeur, Pierre. 1970. La dernière heure et la première. Montréal : L’Hexagone, 75 p.

- Viala, Alain. 1993. « Qu’est-ce qu’un classique? ». Littératures classiques, no 19, p. 11-31.

Liste des figures

Martin Désilets, Matière noire, état 1 (2018), Oeuvre issue de la série Matière noire, Impression à jet d’encre sur papier Hahnemühle Photo Rag Baryta montée sur aluminium | 84 x 127 cm, Collection particulière, Cette oeuvre est composée de la superposition de 100 images-oeuvres

Martin Désilets, Matière noire, état 5 (2018), Oeuvre issue de la série Matière noire, Impression à jet d’encre sur papier Hahnemühle Photo Rag Baryta montée sur aluminium | 84 x 127 cm, Collection particulière, Cette oeuvre est composée de la superposition de 500 images-oeuvres

Martin Désilets, Matière noire, état 17 (2019), Oeuvre issue de la série Matière noire, Impression à jet d’encre sur papier Hahnemühle Photo Rag Baryta montée sur aluminium | 84 x 127 cm, Collection : Ville de Longueuil, Cette oeuvre est composée de la superposition de 1700 images-oeuvres

Martin Désilets, Matière noire, état 13 (2018), Oeuvre issue de la série Matière noire, Impression à jet d’encre sur papier Hahnemühle Photo Rag Baryta montée sur aluminium | 84 x 127 cm, Collection particulière, Cette oeuvre est composée de la superposition de 1300 images-oeuvres

Martin Désilets, Matière noire, état 19 (2019), Oeuvre issue de la série Matière noire, Impression à jet d’encre sur papier Hahnemühle Photo Rag Baryta montée sur aluminium | 84 x 127 cm, Collection : Photo Élysée / Plateforme 10, Cette oeuvre est composée de la superposition de 1900 images-oeuvres

10.7202/1039559ar

10.7202/1039559ar