Résumés

Résumé

Le roman Document 1 de l’écrivain François Blais abonde de passages mettant en scène les technologies numériques, devenues omniprésentes dans notre quotidien. L’univers virtuel représenté y apparaît comme un accès direct au monde du lecteur. Cet article interroge le rapport au réel qui se dégage du roman en s’intéressant aux différents effets produits par la présence du Web dans le récit.

Abstract

François Blais’ novel Document 1 is full of scenes featuring digital technologies, which have become omnipresent in our daily lives. The virtual universe is represented in the novel as a direct access to the reader’s world. This article questions the interactions between fiction and reality in the novel by focusing on the different effects produced by the Web’s presence in the narrative.

Corps de l’article

Si la représentation des technologies numériques a souvent propulsé la fiction vers la création de mondes imaginaires (science-fiction, récits d’anticipation, etc.), elle semble aujourd’hui aussi intimement liée au réalisme littéraire, de même qu’à la problématique de l’ordinaire. L’ordinateur et le Web dans les fictions contemporaines — qu’ils participent à l’avancement de l’intrigue ou qu’ils fassent simplement partie du décor — disent par leur présence la normalité, leur usage étant commun et profondément ancré dans notre quotidien. Dans les romans de l’écrivain François Blais, qui abondent de passages mettant le Web en scène, le numérique apparaît même comme une nouvelle norme avec laquelle jouer, et dont se jouer. Chez Blais, le Web s’inscrit à même la trame des romans de manière souvent ludique, devenant partie intégrante de la narration : dans La classe de Madame Valérie (2013), le narrateur extradiégétique n’hésite pas à avoir recours à Wikipédia pour prolonger sa fiction ou pour en expliquer certains passages, et dans Sam (2014) comme dans Document 1 (2012), ce sont les narrateurs-personnages eux-mêmes qui s’aventurent sur la toile et qui rapportent les informations amusantes qu’ils y trouvent. Dans Document 1, les passages que les narrateurs présentent comme des parenthèses, lors desquels ils investissent le Web et indiquent ce qu’ils y découvrent, sont si nombreux qu’ils en viennent à constituer l’essentiel de ce récit volontairement déceptif.

Pascal Blanchet, couverture de Document 1 (2012), François Blais, Document 1, Québec : L'instant même, 2012, 182 p., Image numérique | 625 × 860 px

Document 1 se présente comme le journal de bord de Tess et Jude, deux adeptes du « tourisme en pantoufles » (2012: 24) sur les routes de Google Maps, qui aspirent à devenir de véritables voyageurs. Bien qu’ils se plaisent à errer à travers l’Amérique virtuelle, ils se surprennent un jour à décider d’enfin « partir pour vrai » (24). Ils souhaitent initialement se rendre dans l’État du Connecticut aux États-Unis, puisque « c’est là qu’est située la ville fictive de Stars Hollow, où habitent Rory et Lorelai Gilmore » (38) de la série télévisée Gilmore Girls (Amy Sherman-Palladino, 2000-2007), mais planifient finalement un voyage jusqu’à Bird-in-Hand en Pennsylvanie. Tess et Jude font vite face à un premier problème : ils doivent trouver de l’argent. Ils entreprennent alors de rédiger une demande de subvention au Conseil des Arts en empruntant le nom de Sébastien Daoust, un écrivain de « schnoute expérimentale » (85) désabusé, recyclé en « faiseux de chaloupes » (72) et épris de Tess. Mais lorsqu’ils obtiennent finalement l’argent, ils le dilapident rapidement et ne se rendent pas plus loin que Trois-Rivières.

Même si, en tant que narratrice, Tess cherche à faire du roman un « récit de voyage » (62), le périple n’aura jamais lieu. Le récit se construit plutôt sur une série de « digressions » de la narratrice, qui disserte tantôt sur les circonstances historiques ayant donné à sa ville le nom ridicule de Grand-Mère (11-13), tantôt sur les différents protocoles de rédaction de maisons d’édition québécoises (77-83) — et ce, toujours en allant piocher ses informations sur le Web. Elle avertit d’ailleurs son lecteur que s’il « veu[t] un bouquin où il se passe quelque chose, donc, [qu’il aille] acheter ceux de John Grisham ou de Mary Higgins Clark et [qu’il la laisse] digresser en paix » (48).

La ville de Bird-in-Hand sur Wikipedia (2020), Capture d'écran de la page « Bird-in-Hand, Pensylvania », Wikipedia. The Free Encyclopedia, prise le 18 novembre 2020, Image numérique | 2678 × 2123 px

Parce qu’il propose une mise en récit des usages du Web et que celui-ci y apparaît comme le moteur de l’intrigue romanesque, le roman Document 1 constitue un objet d’étude idéal pour interroger la présence des technologies numériques dans les fictions contemporaines. Véritables ressorts fictionnels, les parcours des personnages sur le Web structurent le roman d’un point de vue narratif et formel. Mais ces « voyages » permettent aussi de s’interroger sur l’omniprésence de ce médium aujourd’hui, car l’univers virtuel mis en scène apparaît comme un accès direct à la réalité du lecteur.

Instantanéité et proximité : voir le monde à travers l’écran d’ordinateur

Si le numérique semble aussi structurant dans Document 1, c’est qu’il constitue le cadre de perception et l’univers de référence des narrateurs. Non seulement ceux-ci explorent-ils le monde à travers la fenêtre de leur navigateur, mais l’écran est le lieu où est produit le roman qu’on montre en train de s’écrire. Car, avec Document 1, les codes du roman traditionnel sont mis à mal : les narrateurs exhibent la fraude inhérente à tout pacte de lecture en affirmant leur toute-puissance narrative et en ne cessant d’interpeller leur lecteur, feignant souvent même de lui demander son opinion, « quand bien même serait-il une créature théorique » (2012: 79). De telles pratiques métatextuelles et métafictionnelles ne sont certainement pas nouvelles — pensons, par exemple, aux interventions du narrateur dans Jacques le fataliste et son maître (1796) de Diderot, ou encore aux adresses au lecteur dans Don Quichotte (1615) de Cervantes. Loin d’être propres à la littérature contemporaine, ces formes de transgressions du pacte fictionnel traditionnel seraient toutefois devenues plus courantes aujourd’hui. Comme le remarquent Andrée Mercier et Frances Fortier, la production narrative contemporaine est en partie caractérisée par le « minage délibéré des procédures d’adhésion [qui] passe par toute une série d’inflexions plus ou moins accentuées des codes d’accréditation de la fiction » (2011: 12). Autrement dit, l’illusion fictionnelle serait sans cesse contestée dans les récits contemporains, empêchant le lecteur d’adhérer tout à fait à l’univers représenté.

Document 1, Microsoft Word (2020), Capture d'écran prise le 14 septembre 2020, Image numérique | 1140 × 879 px

Tout au long du récit de Blais, l’artifice littéraire est révélé, la croyance du lecteur en la fiction est thématisée, et celui-ci a alors l’impression d’assister à l’écriture — sur une page de traitement de texte — du roman qu’il est en train de lire. Il apprendra d’ailleurs, vers la moitié du récit, que Document 1 est le titre donné à la page Word ouverte par les narrateurs lorsqu’ils ont entamé l’écriture de leur ouvrage :

[A]près avoir vaqué à mes petites occupations, je me suis préparé une théière, me suis assise devant l’ordi, ai lancé Microsoft Word (qui a pris sur lui d’intituler notre oeuvre Document 1, mais ça ne restera pas de même) et j’ai entrepris de rédiger le récit que tu es en train de lire.

79

Comme en témoigne cet extrait, Document 1 joue à mettre en scène sa propre écriture. Le procédé de mise en abyme, que Gérard Genette rapproche de la figure de la métalepse (2004 : 60), en ce qu’il opère un saut entre le niveau de la narration et celui des événements narrés, a ici pour effet de révéler « la situation de communication paradoxale qui caractérise la fiction » (Pier et Schaeffer, 2005: 14). Le passage amène ainsi le lecteur à réfléchir au statut de ce qu’il lit, puisque le roman en train de s’écrire devient le sujet principal du récit. Or, par cette mise en abyme, Blais rejoue aussi un procédé maintes fois repris depuis Les Faux-monnayeurs (1925) de Gide, dans lequel l’un des personnages écrit un roman éponyme. Pour Denis Mellier, les métalepses et les formes métatextuelles seraient, en effet, omniprésentes dans la culture contemporaine. Leur multiplication, soutient-il, entraînerait la banalisation des formes et des discours « méta » (2018). Non plus subversive ou synonyme d’originalité formelle, cette manière de rompre avec les codes de la fiction rappellerait plutôt à la mémoire des images héritées de la tradition littéraire, dans une forme de palimpseste, pour reprendre la fameuse image qu’emploie Gérard Genette afin de théoriser une « littérature au second degré » (1982). François Blais récupère donc ici un procédé littéraire devenu commun, voire cliché selon Mellier. S’il y a une originalité chez Blais, elle se situe dans la manière dont il transpose le topos dans l’univers numérique. En mentionnant le logiciel Word, Blais ancre le travail d’écriture littéraire dans l’ordinaire et la banalité de nos usages. L’écriture devient chose immédiate, possible depuis notre clavier d’ordinateur. En cela, la mise en abyme rapproche l’écriture du roman de l’univers du lecteur.

Véritable récit portant sur sa propre écriture, le roman de Blais raconte les différentes étapes menant à sa production, et ce, en représentant son environnement numérique. À travers ses commentaires et sa manière de décrire son projet d’écriture au fur et à mesure qu’il s’élabore, Tess fait parfois en sorte que le temps du récit semble en parfaite adéquation avec celui de l’écriture. « Si tu me donnes deux minutes, je devrais être en mesure de dénicher dans le Web un quelconque test de personnalité que je compléterai sous tes yeux » (28), dit-elle lorsqu’elle entreprend de se présenter à son lecteur, pour ensuite annoncer immédiatement sa découverte : « Ah! Celui-ci semble tout à fait approprié : “Aidez vos amis à mieux vous connaître en cinquante questions” » (28). La narratrice feint de demander au lecteur de lui octroyer un peu de temps, laissant croire que son écriture était spontanée : elle marque le moment où elle rompt le fil de son récit pour ensuite y revenir, comme si elle était passée de son document Word au Web, puis revenue à son logiciel de traitement de texte. Ce faisant, le texte met en scène la rapidité avec laquelle il est possible d’accéder à du contenu sur le Web; l’écriture mime la possibilité de passer d’une fenêtre à l’autre, d’accéder à de l’information instantanément, en quelques clics. Le lecteur a alors l’impression de voir le roman s’écrire derrière l’écran. Tess fait d’ailleurs semblant de partager le même espace que son lecteur : elle dit remplir son questionnaire « sous [l]es yeux » (28) de celui-ci, produisant l’effet d’une véritable proximité spatio-temporelle avec lui, malgré la communication différée qu’impose la forme livresque. Or, cet effet de proximité n’est pas étranger au médium numérique, dont l’interconnectivité permet effectivement de créer l’impression que tous partagent un même lieu, malgré la distance physique qui les sépare.

Image satellite de Cozad, Nebraska (2020), Capture d'écran prise sur Google Maps le 18 novembre 2020, Image numérique | 1589 × 2412 px

À travers le processus d’écriture qui est raconté, c’est toute une mythologie de la création que Blais se plaît à mettre à mal. En effet, Tess et Jude ne se dépeignent pas comme des artistes ou des littéraires. Au contraire, ils s’affichent ouvertement comme des écrivains amateurs et se disent à plusieurs reprises incompétents dans le domaine. Dans le chapitre initial du roman, ils se présentent comme « quelconques » (10), précisant qu’ils ne sont ni des « virtuoses de la bêtise » (10) ni des « génies universels » (10). Quant à leur processus d’écriture, il s’élabore au fil des parcours sur le Web et est ponctué de hasards, de choix semblant tout aussi incongrus qu’arbitraires. Ce sont ici des utilisateurs du Web ordinaires que représente Blais. En cela, les personnages de Document 1 se rapprochent de la figure de l’amateur telle que la conçoivent Sophie Limare, Annick Girard et Anaïs Guilet qui, dans l’introduction de leur ouvrage Tous artistes!, considèrent que l’amateur « impose […], de par ses pratiques hybrides, une nouvelle conception de la créativité médiatisée » (2017: n. p.). Tissant ensemble les langages littéraires et numériques, bricolant à partir de ce que l’on retrouve sur le Web, l’écriture de Tess et Jude rappelle ce type de production. Mais l’amateur est aussi celui qui crée par loisir, par opposition à l’artiste professionnel : « [l]’amateur se caractérise par l’activité qu’il déploie en réponse à l’objet de sa passion, activité qui est de l’ordre du loisir » (2017: n. p.). En écho à ceci, Tess déclare qu’« écrire [l]’amuse » (125). Pour la narratrice, l’écriture paraît être un divertissement, une activité plaisante, d’une étonnante facilité. Tess ridiculise d’ailleurs les souffrances souvent associées, dans l’imaginaire de la création, à l’acte d’écriture : « [s]i j’étais un vrai écrivain, avec des livres publiés et des articles à mon sujet dans Lettres québécoises, je ne tiendrais pas le même discours, je dirais qu’écrire ça fait mal, que ça m’arrache les tripes […], des niaiseries de même » (126). Or, Tess refuse d’être un « vrai écrivain », préférant de loin la banalité et l’ordinaire.

En mettant en lumière nombre de comportements engendrés par l’omniprésence des technologies numériques aujourd’hui, et bien qu’ils poussent certaines habitudes à l’extrême, passant l’essentiel — voire la totalité — de leur temps à flâner sur Internet, Tess et Jude ne peuvent que renvoyer une image d’eux-mêmes aux lecteurs de Document 1. Qu’il s’agisse de la consultation de pages Wikipédia ou de parcours sur Google Maps, c’est un mode de perception et de connaissance éminemment contemporain que le romancier s’amuse à dépeindre.

Du réel dans la fiction

Avec Document 1, la fiction se rapproche de la réalité, comme si le romancier cherchait par endroits à confondre son lecteur. Dans son ouvrage Pourquoi la fiction?, Jean-Marie Schaeffer soutient que la fiction repose sur une « feintise ludique » (1999: 156) dont la fonction n’est pas de mener le lecteur à croire que l’univers représenté est le réel. Selon lui, son mécanisme est, en cela, bien différent de celui du mensonge humain et de sa « feintise sérieuse » (156), laquelle « leurr[e] les croyances » (156), brouille les frontières entre la fiction et la réalité. Or, chez François Blais, la feintise semble par moments frôler le sérieux. En effet, en multipliant ses ancrages dans la réalité, la fiction paraît chercher à aller au-delà du faire vrai.

La mise en scène du processus d’écriture justifie notamment, sur le plan narratif, la présence dans le roman de portions de textes référentiels provenant du Web, et donc de l’univers partagé avec le lecteur. Vagabondant dans le numérique et s’improvisant écrivains, les narrateurs n’hésitent pas à pratiquer massivement le copier-coller : ils s’approprient des textes de diverses natures qu’ils dénichent sur Internet, puis construisent leur récit à partir de ceux-ci. Dans certains passages, le discours des narrateurs devient même secondaire, comme lorsque Tess aborde les conditions requises pour être considéré comme un artiste par le Conseil des arts et des lettres du Québec. La mise en forme même du texte montre alors que Tess copie-colle un texte provenant du Web, puis ajoute ses propres remarques : la narratrice donne à lire une liste en quatre points présentant chacune des conditions — « 1. Se déclare artiste professionnel » (68), « 2. Crée des oeuvres ou pratique un art à son propre compte […] » (68), etc. —, puis elle commente chacun des points entre parenthèses, précisant par exemple qu’« [a]près deux conditions, [elle est] toujours dans le coup » (68), puisqu’« [à] la rigueur, chanter sous la douche entre dans cette catégorie » (68).

Les sites Internet de maisons d'édition québécoises (2020), Montage de captures d'écran réalisé par Elaine Després le 18 novembre 2020, Image numérique | 4622 × 2439 px

Cette tendance des narrateurs à pratiquer le copier-coller explique aussi, dans le roman, l’intrusion de textualités appartenant à l’univers numérique, dont la manifestation la plus évidente est l’URL. Des adresses Web sont effectivement introduites à de nombreuses reprises : lorsque Tess nous invite à la suivre dans ses voyages virtuels, elle pointe vers « le site Family Watch Dog (familywatchdog.us/) » (14); quand elle cherche des conseils pour se faire publier, elle « interrog[e] le site des Éditions du Boréal (http://www.editionsboreal.qc.ca/fr-index.php) » (80); alors qu’elle énumère les productions « littéraires » d’auteurs de sa ville, elle indique au lecteur qu’« une partie importante de l’oeuvre de Paule Doyon [lui] est accessible sans qu[’il] ai[t] à bouger [s]on derrière ni dépenser un seul kopeck : en [s]e rendant sur son site (http://www.cafe.rapidus.net/anddoyon/index.html) » (49-50). Un lecteur curieux pourra retracer la plupart de ces extraits en ligne, car en jouant sur la frontière entre la fiction et la réalité, les protagonistes piochent à même le monde réel pour construire leur récit.

Presque toujours ajoutées entre parenthèses, les URL se présentent comme des invitations à nous aventurer à notre tour sur le Web pour poursuivre la « recherche », pour aller vérifier les informations. « Tu ne me crois pas? Va voir! » (50), n’hésite d’ailleurs pas à ajouter Tess lorsqu’elle guide son lecteur vers la poésie de Paule Doyon. Comme le suggère René Audet, l’hyperlien a permis d’ouvrir le récit à une foule de possibilités :

Le lien s’est révélé pour plusieurs créateurs un facteur décisif de rupture avec les modèles discursifs antérieurs, ouvrant explicitement sur l’idée de l’espace comme lieu d’exploration de la textualité. Était alors prônée […] la rupture de la rhétorique discursive, permettant ici une déstructuration narrative (engageant le lecteur à rétablir une cohérence actantielle), là une problématisation de l’autorité à travers cette interactivité offrant au lecteur une supposée part au travail de l’écriture.

2015: 10

Cozad, Nebraska sur Google Street View (2020), Capture d'écran prise sur Google Street View le 18 novembre 2020, Image numérique | 4224 × 2264 px

Toutefois, si le roman de Blais peut certainement être lu en levant la tête — en recherchant régulièrement sur le Web les éléments que les narrateurs nous incitent à aller retracer —, il n’impose pas une telle lecture. Certes, la curiosité du lecteur peut être piquée et le mener à aller rejouer les parcours numériques, mais Document 1 reste néanmoins un roman papier, dont la forme invite à une lecture linéaire. Les URL introduisent donc, dans le roman, une textualité numérique qui reste en quelque sorte étrangère à son environnement — celui du support papier. Toutes les possibilités formelles associées à l’hyperlien sont ici mises à mal : l’URL est privée de sa dimension dynamique et interactive. En dehors de l’espace numérique, la narration est structurée malgré l’ajout de l’URL. D’une manière joueuse, Document 1 ouvre à la participation du lecteur, l’invite à poursuivre certains mouvements de la narration, mais l’interaction ne « déstructure » jamais le récit, et ce, bien que l’activité de lecture puisse quant à elle être transformée par l’hyperlien. Du point de vue de la lecture, les URL présentes dans le texte semblent alors agir comme des preuves et avoir une fonction de référence : à travers ces ajouts entre parenthèses, les narrateurs renvoient à la source de leurs informations. Car s’ils sont partout railleurs, voleurs et joueurs, Tess et Jude ont toutefois une véritable obsession pour la précision des données. Le Web est présenté par Blais comme un espace où les contenus sont véridiques et fiables, les narrateurs s’y réfèrent constamment, présentant ensuite la valeur informative de leur roman comme sa principale qualité (95). Document 1 s’amuse à cumuler les informations, les discours et les références, puisque pour Tess, « mieux vaut en savoir trop que pas assez » (95).

Tess et Jude ou la figure de l’écrivain-compilateur

À certains endroits, ce sont des passages de textes d’écrivains amateurs que le roman s’approprie. Dans un chapitre intitulé « La scène littéraire locale » portant sur les écrivains de la ville de Grand-Mère (48-52), le récit présente et condense plusieurs extraits de textes disponibles gratuitement sur Internet, suivant une véritable pratique du collage. L’avancement de l’intrigue, dans Document 1, dépend donc aussi de discours autres, étrangers à la parole des narrateurs. À travers le copier-coller, le roman accueille différentes voix, s’ouvrant même à une multiplicité de registres discursifs, allant du simple texte informatif à la poésie de la Grand-Méroise Paule Doyon. Dans un ouvrage intitulé Uncreative Writing: Managing Writing in the Digital Age, l’écrivain et professeur Kenneth Goldsmith s’intéresse aux nouvelles pratiques permises par l’univers numérique, et prône une pratique d’écriture qui serait fondée sur la copie et sur le plagiat :

While traditional notions of writing are primarily focused on “originality” and “creativity,” the digital environment fosters new skill sets that include “manipulation” and “management” of the heaps of already existent and ever-increasing language. While the writer today is challenged by having to “go up” against a proliferation of words and compete for attention, she can use this proliferation in unexpected ways to create works that are as expressive and meaningful as works constructed in more traditional ways.

2011: 15

Si Document 1 ne propose que des copier-coller ludiques et non une véritable démarche de « uncreative writing », dans laquelle tout doit tenir de la copie, les personnages de Blais incarnent néanmoins à merveille les nouvelles compétences de manipulation et de gestion du texte évoquées ci-dessus. S’improvisant écrivains et fouillant sur le Web, ils deviennent également des compilateurs ou, pour reprendre l’expression de Goldsmith, des « language hoarders » (4), des accumulateurs de texte ou de langage. En effet, Tess et Jude copient des discours, manipulent du déjà-là pour produire du nouveau.

« If it’s a matter of simply cutting and pasting the entire Internet into a Microsoft Word document, then what becomes important is what you — the author — decides to choose » (2011: 10), écrit aussi Goldsmith dans l’introduction de son ouvrage. Il insiste ainsi sur la sélection qu’opère nécessairement l’écrivain-compilateur et sur le sens que prend cette activité lorsqu’elle s’inscrit dans une démarche créative. Or, chez Blais, les choix opérés paraissent insignifiants et arbitraires, les textes sélectionnés par les narrateurs étant tout aussi divers que banals : Tess et Jude choisissent tantôt de nous plonger dans des détails historiques sur les villes qu’ils visitent (14-23), tantôt de nous informer, à la suite d’une recherche de leur part, de la fonction d’une ceinture de synchronisation (176). C’est par cette hétérogénéité que le travail d’emprunt semble prendre son sens : le roman de Blais puise à même le Web pour faire du littéraire avec du « n’importe quoi ». Sur le plan de la forme comme sur celui du contenu, Document 1 offre alors non seulement une hybridité discursive, mais aussi une véritable impureté textuelle et formelle.

Un excès de réel

Leur univers de référence étant le Web, l’autorité à laquelle s’en remettent Tess et Jude est, comme ils l’écrivent, « notre mentor à tous, Google » (85). Ils avouent même ne pas rechercher au-delà des connaissances factuelles qui leur sont immédiatement accessibles :

S’il nous arrivait de lancer, parler pour parler, quelque question dont la réponse se trouvait hors du champ de compétence (pourtant très vaste) de Google, genre « Je me demande bien comment s’appelle la plus belle fille de Rouyn-Noranda », cela nous laissait rêveurs quelques instants, puis on finissait par dire : « Bah, tant pis, on ne le saura jamais. »

24

Interstate 80 vers Cozad, Nebraska (2020), Interstate 80 vers Cozad, Nebraska (2020), Navigation filmée sur Google Maps le 18 novembre 2020, Vidéo numérique 1920 x 1080 px | 1 min 06 s

Comme le fait remarquer Sophie Marcotte dans un article portant sur Document 1, le roman de Blais se moque de l’absence de discernement de certains utilisateurs du Web, qui sont « incapables de distinguer la frontière entre l’important et le futile » puisque, comme elle le souligne, « il est facile de se perdre dans le trop-plein du Web » (2018). Document 1 montre effectivement que la ligne est mince entre la connaissance ou l’érudition et le simple fait de pouvoir accéder à de l’information grâce au Web. Après avoir tenté de retracer les origines de l’expression ayant donné son nom à la ville de Bird-in-Hand, Tess ajoute, dans une phrase qui rend bien compte de cette tension sans chercher à la supprimer, que sa recherche aura servi « à prendre la mesure de [s]a vaste érudition, ou de [s]a capacité à taper des mots dans un moteur de recherche » (35).

Ce « trop-plein » caractéristique du Web est aussi textuellement présent dans le récit. En effet, les narrateurs y introduisent une foule d’informations hétérogènes : n’importe quel détail, n’importe quelle donnée factuelle dénichée dans le Web devient une information légitime et pertinente à inclure à la narration. Qu’il s’agisse des services offerts par le Dolce Forge Valley Hotel à King of Prussia en Pennsylvanie (141), des carrières artistiques des membres de la « dynastie littéraire grand-méroise » (51) des Descôteaux ou des crimes sexuels commis par un certain Ron Ernest Schneider, habitant au coin de Missile Drive et de Round Top Road à Cheyenne au Wyoming (16), tous les sujets, chez Blais, semblent mériter une attention particulière. « [O]n a un faible pour les informations pas très utiles » (34), écrit d’ailleurs Tess. Ainsi, le roman cumule à l’excès les faits futiles. Les lieux que les personnages traversent lors de leurs voyages sur Google Maps deviennent dès lors de véritables amas d’informations et de données, en ce qu’ils sont parfois représentés quantitativement, par des séries de faits, de chiffres, de précisions :

[O]n longe l’Interstate 80 vers le Colorado, quand un nom accroche notre regard : Cozad. « C’est quoi ça, Cozad? » demandons-nous à Wikipédia, qui nous répond dare-dare qu’il s’agit d’une ville du comté de Dawson comptant 4316 habitants (selon le recensement de 2000), dont la principale particularité, sinon la seule, est d’être située pile-poil sur le centième méridien. Un immense panneau à l’entrée signale le fait.

17

Carte de Cozad, Nebraska (2020), Capture d'écran prise sur Google Maps le 18 novembre 2020, Image numérique | 4095 × 2293 px

Les lieux référentiels ainsi dépeints s’en retrouvent, paradoxalement, déréalisés, car les informations s’empilent, se mêlent à la trame narrative et en débordent, dans une forme d’hyperréalisme qui finit par créer davantage un « excès de réel » qu’un « effet de réel ». À la manière des objets décrits par Roland Barthes dans l’article qu’il consacre à cette idée, les détails donnés par Blais semblent constituer des « notations qu’aucune fonction […] ne permet de justifier » (1968: 84), « une sorte de luxe de la narration » (84). N’ayant aucune valeur narrative, connotative ou fonctionnelle, les informations que transmettent les narrateurs ne font qu’enliser l’action — déjà minimale — du récit. Le voyage qu’annonçait Document 1 se transforme alors plutôt en un périple informatif. Si, pour Barthes, de tels détails ne peuvent que signifier « la catégorie du “réel” (ils disent “nous sommes le réel”) » (88), force est de constater que le roman de Blais dit « je suis le réel » à l’excès. À la lecture, le texte fait vaciller l’adéquation entre le monde de la fiction et le monde du lecteur; par la surenchère de références, le réel se présente sous le signe de la démesure. S’emparant de ces informations et les livrant ironiquement à son lecteur, Blais lui fait voir, de la sorte, le caractère trop souvent insignifiant et risible de ce que le Web contient.

Une encyclopédie du ridicule

Dans le roman, les nombreuses listes que copient ou créent les narrateurs constituent certainement un moyen esthétique de représenter cet excès d’informations caractéristique du Web. Or, plusieurs de ces listes recouvrent une dimension structurante dans le récit : celle de la dérision. En effet, dans son rapport à la connaissance et au savoir, l’ouvrage de Blais présente une forme d’encyclopédisme, mais un encyclopédisme déluré, loufoque. Plusieurs passages de Document 1 se font encyclopédies du ridicule en ce qu’ils se plaisent à recenser les informations les plus amusantes présentes sur le Web. Ainsi, la narratrice Tess élabore-t-elle, par exemple, une liste des toponymes de villes les plus ridicules des États-Unis :

Coupon, Elephant, Unicorn, Comfort, Finger, Frog Jump, Defeated, Double Trouble, Good Intent, Loveladies, Perfection, Purchase, Burnt Chimney Corner, Duck, Elf, Hairtown, Lower Pig Pen, Upper Pig Pen, Meat Camp, Othello, Poor Town, Pope Crossing, Spies, Brilliant, Coolville, Dull, Liars Corner, Loveland, Pee Pee, America, Box, Cement, Chance, Frogville, Okay, Pink, Poop Creek, Remote, Sweet Home, Dynamite, Index, Triangle, Zaza, Domestic, New Discovery, Zulu, Ginseng, Hell for Certain, Hippo, King Arthur’s Court, Satan’s Kingdom, Krypton, Lovely, Miracle, Normal et Ordinary […].

22

Plus loin dans le roman, elle se propose de voyager virtuellement en suivant un thème alimentaire, ce qui la ferait

[d]ébuter par Cheesecake, dans le New Jersey, et ensuite zigzaguer vers le sud en s’arrêtant à Ham Lake, Sandwich, Hot Coffee, Oniontown, Sugar City, Bacon, Oatmeal, Picnic, Chocolate Bayou, Goodfood et, bien entendu, terminer en Floride, à Two Egg […].

144

Dans un autre passage qui fait près d’une page, s’étonnant qu’il soit impossible de trouver en ligne de l’information sur la ville de Knob Lick, elle rassemble en une longue énumération des sujets tous plus farfelus les uns que les autres sur lesquels un utilisateur est pourtant susceptible de trouver des renseignements :

« Le problème de la sexualité entre les hommes et les sirènes dans la littérature »; « La benzédrine dans la culture populaire »; « Liste des mots anglais contenant un q non suivi d’un u »; « Le syndrome de Cotard » (dont sont atteints les gens qui s’imaginent ne point exister); « Noms des composés chimiques contenant des mots inhabituels » (comme l’acide angélique et la cadavérine); « La mucophagie » (ou consommation de mucus); « Le syndrome de Rapunzel » (dont sont atteints les gens qui mangent leurs cheveux); « L’histoire de Mary Toft, la femme qui prétendit avoir donné naissance à des lapins »; « Les personnages historiques ayant porté des chapeaux pointus »; « Les légendes urbaines impliquant la chaîne des restaurants McDonald’s »; « Le végétarisme d’Adolf Hitler »; « Les chicken-sexers » (ces gens entraînés à reconnaître le sexe des poulets); « Nils Olav, le pingouin colonel en chef dans la garde royale norvégienne »; « Liste des cochons historiques »; « L’axinomancie » (ou comment lire l’avenir dans les haches); « La religion en Antarctique »; « La liste des prophéties religieuses ne s’étant pas réalisées »; « Liste des caméléons fictifs », etc.

143

Sélectionnant et condensant ces éléments, Blais joue à défigurer le réel pour n’en faire voir que le côté ridicule. « Avec le monde moderne, […] la liste est conçue pour le goût de déformer », écrit, dans Vertige de la liste, Umberto Eco, qui voit naître, dès les textes de Rabelais, une « poétique de la liste pour la liste, dressée par amour de la liste, de la liste par excès » (2009: 250).Document 1 insiste à son tour sur cet « amour de l’excès » identifié par Eco (253). L’effet, s’il est certainement celui d’un trop-plein, est aussi comique, car à travers ces listes, le Web apparaît comme une source infinie de trivial et de dérisoire.

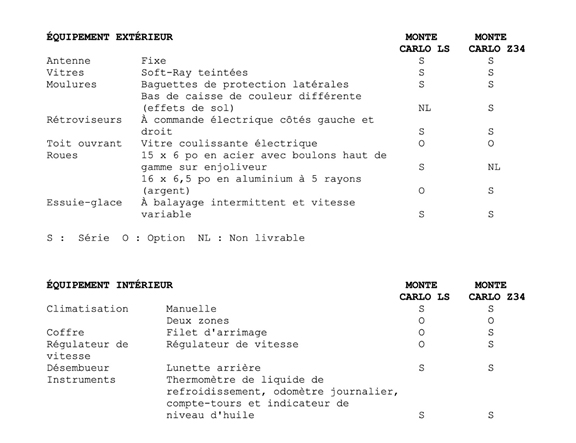

Fiche technique de la Chevrolet Monte Carlo 1997 (2020), Capture d'écran du site Internet de General Motors prise le 18 novembre 2020, Image numérique | 1755 × 1350 px

Chez Blais, nombre d’éléments semblent effectivement converger vers une même visée : celle d’une littérature profondément ludique et drôle, où tout ce qui n’est pas élevé trouve un espace où s’inscrire. La littérature que l’on pourrait qualifier de « sérieuse » est d’ailleurs, à maintes reprises, malmenée au fil du récit. Entièrement recopiée dans le roman, la fiche technique de la voiture Chevrolet Monte Carlo que les narrateurs se procurent est présentée par Tess comme « de la poésie contemporaine » (127) puisqu’« on n’y comprend rien, mais [que] c’est beau par moments » (127). De manière semblable, lorsque Tess donne à lire le menu d’un restaurant auquel elle se rend avec Jude, elle se sert encore une fois de la poésie comme point de comparaison :

Les mots pour les mots, ce n’est pas trop ma tasse de thé. Je fais toutefois une exception pour les menus de restaurant. Moi qui préférerais laver le plancher à quatre pattes plutôt que d’ouvrir un bouquin de poésie, j’irais au restaurant uniquement pour me délecter des descriptions de plats.

168

La narratrice s’en prend ici ouvertement à une « Littérature » qui serait centrée sur elle-même, trop opaque, voire inaccessible. Dans un article intitulé « Le parti pris du niaiseux », Laurence Côté-Fournier compte justement Blais parmi les écrivains contemporains « qui cherchent à quitter l’espace balisé définissant ce qui appartient ou non à la littérature, qu’on associe encore trop souvent aux choses sérieuses » (2014: 132), pour plutôt « pr[endre] le parti de ce qu’on dénigre, de ce qui n’a pas d’importance » (135). Pour elle, la « niaiserie » serait justement un outil employé par certains écrivains pour poser un regard critique sur ce qui nous entoure et pour y résister. Toutes les informations recensées dans Document 1 permettraient dès lors d’ouvrir le littéraire à l’hétérogène et au ridicule dans une forme de second degré par lequel l’inepte est simultanément appréhendé et mis à distance.

***

Présenté à la fois comme une fenêtre sur le monde et comme une voie d’accès à la connaissance, l’univers numérique s’offre, dans Document 1, comme un système dont les codes, les logiques et les mécanismes déterminent nos pratiques. Mais, par sa manière particulière d’enregistrer les discours trouvés sur le Web et de s’en emparer, le roman de François Blais fait toutefois davantage que constater un changement dans notre façon de communiquer ou d’acquérir de l’information. Car si la surréférentialité que permet l’accès au Web inscrit le récit dans une forme d’hyperréalisme, elle apparaît surtout comme un moyen par lequel le roman parvient à revendiquer une littérature qui ne se prend pas trop au sérieux : en passant d’un discours à l’autre, en choisissant de placer côte à côte toutes sortes d’informations et de données, Document 1 déhiérarchise les savoirs sur le mode de la dérision ou de l’ironie. Ainsi, l’effet créé par l’omniprésence du Web dans le roman de Blais va au-delà d’un désir de représenter la réalité ou de faire vrai : Document 1 montre le numérique comme un nouveau régime — pouvant être aussi bien abrutissant qu’une voie vers l’érudition — dont on peut jouer à détourner la bêtise et dont on peut s’approprier les codes et contenus pour créer.

Parties annexes

Bibliographie

- Audet, René. 2015. « Écrire numérique. Du texte littéraire entendu comme processus ». Itinéraires. Littérature, textes, cultures, no 1. https://doi.org/10.4000/itineraires.2267. Consultée le 15 août 2019.

- Barthes, Roland. 1968. « L’effet de réel ». Communications, vol. 11, no 1, p. 84-89.

- Blais, François. 2012. Document 1. Québec : L'Instant Même, 182 p.

- Blais, François. 2013. La classe de Madame Valérie. Québec : L'Instant Même, 401 p.

- Blais, François. 2014. Sam. Québec : L'Instant Même, 190 p.

- Côté-Fournier, Laurence. 2014. « Le parti pris du niaiseux ». Nouveau Projet, no 6, p. 132-136.

- Eco, Umberto. 2009. Vertige de la liste. Montréal : Flammarion Québec, 408 p.

- Fortier, Frances et Andrée Mercier. 2011. « Présentation », dans La transmission narrative. Modalités du pacte romanesque contemporain. Québec : Nota Bene, p. 7-19.

- Genette, Gérard. 1982. Palimpsestes. La littérature au second degré. Paris : Seuil, 467 p.

- Genette, Gérard. 2004. Métalepse. De la figure à la fiction. Paris : Seuil, 131 p.

- Goldsmith, Kenneth. 2011. Uncreative Writing. Managing Language in the Digital Age. New York : Columbia University Press, 272 p.

- Limare, Sophie, Annick Girard et Anaïs Guilet. 2017. Tous artistes! Les pratiques récréatives du Web. Montréal : Presses de l'Université de Montréal. https://www.parcoursnumeriques-pum.ca/tousartistes. Consultée le 15 août 2019.

- Marcotte, Sophie. 2018. « Roman québécois et textualités numériques. Transposition, amplification, parodie ». Hybrid. Revue des arts et médiations humaines, no 5. http://www.hybrid.univ-paris8.fr/lodel/index.php?id=1045. Consultée le 15 août 2019.

- Mellier, Denis. 2018. « Boucles critiques et métalepses stériles. Quelle(s) réflexivité(s) en régime pop? », conférence présentée par Pop-en-stock / Figura, le Centre de recherche sur le texte et l’imaginaire, en ligne. http://oic.uqam.ca/en/conferences/boucles-critiques-et-metalepses-steriles-quelles-reflexivites-en-regime-pop. Consultée le 24 août 2020.

- Pier, John et Jean-Marie Schaeffer. 2005. « La métalepse, aujourd’hui », dans Métalepses. Entorse au pacte de la représentation. Paris : Éditions de l'EHESS, p. 7-15.

- Schaeffer, Jean-Marie. 1999. Pourquoi la fiction?. Paris : Seuil, « Poétique », 346 p.

Liste des figures

Pascal Blanchet, couverture de Document 1 (2012), François Blais, Document 1, Québec : L'instant même, 2012, 182 p., Image numérique | 625 × 860 px

La ville de Bird-in-Hand sur Wikipedia (2020), Capture d'écran de la page « Bird-in-Hand, Pensylvania », Wikipedia. The Free Encyclopedia, prise le 18 novembre 2020, Image numérique | 2678 × 2123 px

Image satellite de Cozad, Nebraska (2020), Capture d'écran prise sur Google Maps le 18 novembre 2020, Image numérique | 1589 × 2412 px

Cozad, Nebraska sur Google Street View (2020), Capture d'écran prise sur Google Street View le 18 novembre 2020, Image numérique | 4224 × 2264 px

Carte de Cozad, Nebraska (2020), Capture d'écran prise sur Google Maps le 18 novembre 2020, Image numérique | 4095 × 2293 px

Fiche technique de la Chevrolet Monte Carlo 1997 (2020), Capture d'écran du site Internet de General Motors prise le 18 novembre 2020, Image numérique | 1755 × 1350 px

Liste des vidéos

Interstate 80 vers Cozad, Nebraska (2020), Interstate 80 vers Cozad, Nebraska (2020), Navigation filmée sur Google Maps le 18 novembre 2020, Vidéo numérique 1920 x 1080 px | 1 min 06 s