Résumés

Résumé

Cet article combine des données quantitatives et qualitatives afin de dresser un bilan de l’extrême droite québécoise au cours de la décennie 2010-2020. Dans la première partie, nous définissons l’extrême droite comme un écosystème d’idéologies et de mouvements sociopolitiques qui promeuvent une vision du monde inégalitaire, en rupture avec les valeurs et les institutions de la démocratie libérale et de la modernité, puis nous examinons trois types de facteurs (socioculturels, économiques et politiques) pouvant expliquer la montée de ces mouvements. Dans la deuxième partie, nous retraçons l’évolution des activités de l’extrême droite québécoise entre 2010 et 2020. Les données montrent que celle-ci a connu une augmentation constante et importante, passant par quatre phases distinctes (celles de germination, d’éclosion, de croissance et de diffusion), chacune étant liée à un contexte spécifique. Dans la troisième partie, nous revenons plus en détail sur la phase de diffusion, qui correspond à l’année 2020, durant laquelle la pandémie a favorisé un recadrage des discours de l’extrême droite autour de thèmes conspirationnistes, ce qui lui a permis de rejoindre des publics beaucoup plus larges et de normaliser, jusqu’à un certain point, quelques-unes de ses thèses antidémocratiques. En somme, sur un plan sous-jacent à l’ensemble de ces données, on remarque que les militants de l’extrême droite expriment surtout une volonté de se réapproprier une part de pouvoir et d’agentivité dans un contexte où ils se sentent humiliés, impuissants, et où ils ne croient plus les promesses brisées de la démocratie libérale.

Mots-clés :

- Extrême droite,

- Politique québécoise,

- Mouvements sociaux,

- Démocratie,

- Populisme,

- Conspirationnisme,

- Radicalisation,

- Québec

Corps de l’article

L’extrême droite est un concept polysémique qui ne se laisse pas facilement circonscrire. Le politicologue Cas Mudde[2] recense vingt-six définitions dans la littérature. Le terme est utilisé pour désigner un ensemble de courants politiques très variés, parfois contradictoires, et même en conflit les uns avec les autres. Nous pourrions souligner, par exemple, un rapport à l’État très différent entre les néonazis qui souhaitent établir un État totalitaire intervenant dans toutes les sphères de la vie citoyenne, et les milices libertariennes qui revendiquent plutôt l’abolition complète de l’État. Ce n’est là qu’un des points fondamentaux sur lesquels les divers courants de l’extrême droite peuvent diverger. Ce que la notion d’extrême droite recouvre varie par ailleurs en fonction des époques. Au moment de sa naissance, dans le contexte de la Révolution française (en 1789), la notion désigne un courant royaliste opposé aux idées des Lumières[3]. Un peu moins de cent ans plus tard, avec la fondation du Ku Klux Klan (KKK) aux États-Unis en 1866, elle vient à désigner un mouvement suprémaciste blanc, opposé à l’abolition de l’esclavage et à tout ce qui menacerait la civilisation anglo-protestante (c’est-à-dire les juifs, les communistes, les catholiques, les homosexuels, etc.). Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’extrême droite sera surtout associée à des régimes totalitaires aux visées impérialistes, cherchant à instituer une révolution anthropologique et à faire advenir l’« Homme nouveau ». Aujourd’hui, elle réfère principalement à des mouvements « identitaires » qui s’opposent à l’immigration et qui défendent un nationalisme chauvin, en plus de proposer une vision ultra-conservatrice de la société, notamment sur les questions liées à la famille et à la sexualité. On observe également, depuis la pandémie de Covid-19, en 2020, un recadrage important des discours de l’extrême droite autour de positions anti-gouvernement, rejetant les institutions et les valeurs de la démocratie libérale. C’est pourquoi, face à une telle complexité, nous concevrons l’extrême droite non comme une catégorie figée, dotée d’un ensemble inéluctable de traits distinctifs, mais plutôt comme un écosystème complexe, composé de courants distincts et autonomes qui évoluent de manière plus ou moins interdépendante au sein d’un champ idéologique commun.

Cet article cherche à dresser un bilan de l’extrême droite au Québec au cours de la dernière décennie (celle de 2010 à 2020). Dans la première partie, nous proposerons de définir la notion, puis de détailler certains facteurs généraux expliquant sa croissance et sa popularité dans les sociétés occidentales contemporaines. Dans la deuxième partie, nous présenterons des données empiriques permettant de saisir les différentes phases de l’évolution de l’extrême droite québécoise depuis dix ans. Les analyses quantitatives grâce auxquelles nous en constaterons la progression seront complétées par des données qualitatives tirées d’entretiens que nous avons réalisés avec des militants[4], ce qui nous permettra également d’avoir un aperçu des motivations qui animent ceux-ci.

L’inégalité et la haine de la démocratie libérale : fondements de la matrice idéologique de l’extrême droite

Malgré le large éventail de courants associés à l’extrême droite, il est néanmoins possible d’identifier des caractéristiques communes et de proposer une définition transversale de l’extrême droite. Pour Elisabeth Carter[5], le principal problème est la tendance à amalgamer les caractéristiques possibles et les caractéristiques nécessaires. Afin de contourner cet écueil, nous devons nous limiter aux caractéristiques nécessaires, et établir pourquoi l’extrême droite est « de droite » et pourquoi elle est « extrême ». Nous nous sommes livré à cet exercice de définition ailleurs[6], mais retenons ici quelques-uns de ses éléments.

À partir des travaux de Norberto Bobbio[7], nous distinguerons la gauche et la droite sur la base d’un conflit fondamental entourant le principe d’égalité : alors que la gauche base son projet politique sur la recherche de l’égalité (entre les individus, les classes, les genres, les cultures, etc.), la droite ancre plutôt son discours dans le rejet de l’égalitarisme, exaltant les vertus de la lutte et de la compétition[8]. Pour la droite, les hiérarchies sont naturelles : il y aura toujours des plus forts, des plus rusés, des mieux adaptés. Dans cette optique, la lutte pour la survie — que ce soit celle des espèces au sein d’un écosystème, des entreprises au sein d’un marché, des individus au sein d’une société ou des civilisations au sein de l’Histoire — est bénéfique puisqu’elle conduit, dans une perspective darwinienne, à une amélioration progressive de l’ensemble. Ainsi, malgré des divergences idéologiques fondamentales, tous les courants d’extrême droite peuvent être catégorisés comme étant « de droite » sur la base d’une cosmogonie commune qui glorifie les bienfaits des inégalités, des hiérarchies et de la lutte existentielle pour la survie.

La notion d’extrémisme est quant à elle plus complexe à définir. On commencera par souligner que rien n’est extrême en soi, que le caractère « extrême » d’une chose se définit toujours par rapport à quelque chose d’autre. Dans le langage courant, l’extrémité représente la partie la plus éloignée du centre. Le même raisonnement s’applique à l’extrémisme politique : ce que nous qualifions d’« extrême » n’est extrême qu’en regard des normes ayant cours dans un contexte socioculturel et historique donné.

Le caractère « extrême » peut être attribué à un mouvement politique en fonction de ses idéologies, de ses attitudes ou de ses modes d’action. Sur le plan des méthodes, on qualifiera d’extrême tout mouvement ayant recours — dans ses discours ou ses actes — à la violence, à l’intimidation, au harcèlement, à l’appel à la haine, à la destruction de biens privés ou publics, ou à tout autre comportement jugé illégal. Par exemple, bien que les revendications écologistes soient largement admises comme légitimes dans le contexte actuel, un groupe qui justifierait le recours à la violence pour faire avancer sa cause — pensons à l’Animal Rights Militia[9] — franchirait les limites de l’acceptabilité sociale et serait qualifié d’extrémiste.

Sur le plan des attitudes, l’extrémisme renvoie à une position rigide et dogmatique refusant toute forme de compromis[10]. Dans une société démocratique mettant l’accent sur la discussion publique, la négociation, le pluralisme des idées et la recherche d’un consensus, une attitude foncièrement intransigeante et un refus de la nuance constituent des indices d’un caractère extrémiste.

Enfin, sur le plan des idéologies, l’extrémisme renvoie à une pensée qui rompt avec des normes, des institutions ou des valeurs faisant généralement consensus dans une société donnée, à un moment donné. Ainsi, à mesure que les valeurs d’une société évoluent, ce qui est considéré comme extrême peut changer. Il faut souligner que l’étiquette d’extrémiste est rarement revendiquée par les groupes ou les individus eux-mêmes : elle est généralement attribuée par des observateurs externes qui jugent que leurs idées vont « trop loin ». Ici, la droite sera qualifiée d’extrême dans la mesure où elle pousse « trop loin » la logique inégalitaire évoquée plus haut, en promouvant des idées — anti-immigration, antisémites, ultra-nationalistes, antiparlementaires antiféministes, anti-LGBTQ+, etc. — qui franchissent les limites de ce qui est acceptable dans le contexte de sociétés fondées sur le pluralisme et le respect des droits des minorités. La droite pourra également être qualifiée d’extrême sur la base de son rejet des institutions de la démocratie libérale et des valeurs de la modernité sur lesquelles reposent les sociétés occidentales contemporaines (l’humanisme, l’universalisme, l’individualisme, le rationalisme, etc.).

Dans le présent contexte, nous définirons donc l’extrême droite comme un écosystème d’idéologies et de mouvements sociopolitiques qui promeuvent une vision du monde inégalitaire, en rupture avec les valeurs et les institutions de la démocratie libérale moderne, tout en adoptant des attitudes dogmatiques laissant peu de place à la nuance et à la discussion et/ou en utilisant des méthodes (comme le harcèlement, l’intimidation, la violence, le terrorisme, etc.) jugées inacceptables dans le contexte de nos sociétés contemporaines.

Expliquer la montée de l’extrême droite : culture, économie, politique

Une montée de l’extrême droite s’observe dans de nombreux pays occidentaux depuis le début des années 2000. Nous avons identifié trois types de facteurs interreliés qui ont pu jouer un rôle dans ce phénomène : des facteurs culturels, économiques et politiques.

Sur le plan socioculturel, l’anthropologue Denise Helly[11] évoque les conséquences de la révolution silencieuse décrite par Ronald Inglehart[12] dans les années 1970, qui ont fait en sorte que les identités et les styles de vie — plutôt que les classes sociales — constituent aujourd’hui les principales grilles d’interprétation des inégalités et des clivages politiques. Selon Helly, cette révolution silencieuse a certes contribué à rendre plus audibles les revendications minoritaires et a permis des avancées sur plusieurs fronts, mais elle a aussi favorisé la formation d’un nouvel imaginaire social opposant deux catégories de citoyens : d’un côté, les cosmopolites, mobiles, performants et ouverts à la diversité ; et de l’autre, les perdants, bigots, attardés, attachés à un terroir, à une communauté ou à un mode de vie dépassés. Au coeur de ces représentations, l’homme blanc hétérosexuel constitue la figure antagoniste principale à partir de laquelle les autres identités se définissent et contre laquelle elles se dressent. Des entrevues réalisées avec des militants d’extrême droite révèlent un profond sentiment d’injustice lié à cette situation, parfois évoquée comme moteur de leur engagement : alors qu’ils voient les autres célébrer leurs identités et revendiquer fièrement leurs origines ethnoculturelles, eux-mêmes sont condamnés à porter une identité honteuse et ils se sentent humiliés, comme l’exprime un militant interviewé : « À l’école, on va parler des musulmans, des hindous, des bouddhistes, des autochtones… Tout le monde est beau, tout le monde est fin, sauf toi. Le blanc, c’est un méchant. Chaque fois qu’on parle de toi, on en parle en mal. Ton histoire est mauvaise. Tu es responsable de l’esclavage, tu es responsable des inégalités, tu es responsable de tout ce qui va mal. » Ainsi, c’est en partie pour renverser ce stigmate et surmonter un sentiment de honte et d’injustice que ce militant s’est engagé dans l’extrême droite, laquelle offrait une vision positive de son identité et de sa culture, et lui donnait la permission de les revendiquer avec fierté. On voit donc que si la « révolution silencieuse » s’est soldée par des gains importants sur le plan des droits civiques, elle s’est aussi accompagnée de son pendant négatif : une « contre-révolution silencieuse[13] », un ressac[14] ayant alimenté la vague conservatrice et la montée de l’extrême droite observées au cours des dernières années.

En termes économiques, la mondialisation des échanges a occasionné dans la majorité des sociétés occidentales un ralentissement de la croissance, un recul de certains secteurs (notamment le secteur industriel) ainsi qu’une précarisation de l’emploi, ce qui se traduit par davantage d’insécurité économique et freine la mobilité sociale. Ainsi, une part croissante de la population chercherait une forme de protection en votant pour les partis d’extrême droite, qui se sont approprié (avec un certain succès) les thèmes de l’exploitation, de la contestation de l’ordre néolibéral et de la défense des classes populaires autrefois portés par la gauche. Cette hypothèse, dite des « perdants de la globalisation », est cependant à nuancer[15]. Dans son étude sur l’AfD et le FPÖ, des partis national-populistes allemand et autrichien, Patrick Moreau[16] montre que les succès de ces partis reposent sur leur capacité à mobiliser un double électorat : ceux qu’ils appellent les néo-prolétariens (c’est-à-dire les perdants de la globalisation), mais aussi une frange grandissante de gagnants de la globalisation, opposés au multiculturalisme et aux migrations. Pour Elie Michel[17], cela s’explique par le fait qu’une part croissante de la population a l’impression que les immigrants violent les normes cardinales de l’économie morale au sein des sociétés libérales (la justice, la réciprocité, la responsabilité individuelle, etc.) et perçoit une forme d’iniquité dans la redistribution des richesses. L’impression d’être laissé pour compte par un système qui fonctionne de manière injuste en faveur des immigrants génère ressentiment et colère et, dans ce contexte, plusieurs se tournent vers des mouvements et partis d’extrême droite qui promettent de corriger la situation.

Enfin, sur le plan politique, la mise sur pied de l’État-providence et le renforcement des démocraties libérales au sortir de la Seconde Guerre mondiale avaient permis d’établir un nouveau pacte social : les intérêts du « peuple » allaient être portés dans l’arène parlementaire par des partis progressistes qui acceptent d’abandonner leurs postures révolutionnaires afin de s’institutionnaliser et d’assurer une plus saine redistribution des richesses. Or, comme le soulignent Christine Couvrat et Joseph-Yvon Thériault[18], les partis de gauche, exposés aux contraintes de l’exercice du pouvoir, ont eu tendance à abandonner leurs idéaux pour devenir de simples gestionnaires du trésor public, au même titre que les autres partis. Par ailleurs, les impératifs de l’économie globalisée font en sorte que les États nationaux parviennent de plus en plus difficilement à répondre aux besoins de leurs populations et optent pour des mesures d’austérité qui réduisent le filet social. En conséquence, une part croissante de la population se sent aliénée, détachée des élites qui la gouvernent. Les sphères décisionnelles semblent de plus en plus inaccessibles aux citoyens ordinaires. La démocratie apparaît lointaine : une chimère qui se résume à un vote aux quatre ans. Les nombreux scandales de corruption qui touchent le monde politique viennent ajouter au cynisme. Plusieurs citoyens ont l’impression que l’État a été pris en otage et que le système dans lequel ils vivent n’a de démocratique que le nom. De l’Australie[19] à la France[20], en passant par le Québec[21], on observe une perte de confiance généralisée envers les institutions de la démocratie libérale. C’est dans ce contexte que des partis de la droite national-populiste et de l’extrême droite connaissent du succès, en se présentant comme des outsiders venus brasser la cage dorée des élites et porter la voix du peuple dans l’antre même du pouvoir et de la finance.

En somme, on voit bien que les trois types de facteurs (socioculturels, économiques et politiques) sont intrinsèquement liés. Et en creusant pour en extraire les préoccupations sous-jacentes, on remarque que le soutien envers les mouvements d’extrême droite peut être interprété comme une volonté des individus de se réapproprier une part de pouvoir et d’agentivité face à des élites qui refusent de les entendre et de les prendre au sérieux. L’engagement dans (ou le support pour) l’extrême droite représente pour les militants un moyen de résister à un statut de « citoyens de deuxième classe[22] ». Dans un contexte où ils se sentent humiliés, impuissants et où ils ne croient plus les promesses brisées de la démocratie libérale, l’engagement dans l’extrême droite permet à ces individus de se construire comme sujets politiques dotés d’un pouvoir d’action dans un monde qui leur échappe. C’est ce qu’exprime un militant de la Fédération des Québécois de souche (FQS) que nous avons interviewé :

Le militantisme, c’est parce qu’à un moment donné, j’me suis dit que j’avais le goût de faire partie de mon époque. […] Le temps que je mets en politique, c’est des actions qui vont être léguées aux générations futures. C’est ce qui va rester quand je vais être mort. […] J’ai pas le goût de me ramasser vieux pis de me dire que la société a pris une tangente que je n’aime pas, mais que j’ai rien fait pour empêcher ça.

L’extrême droite au Québec, bilan de la décennie 2010-2020

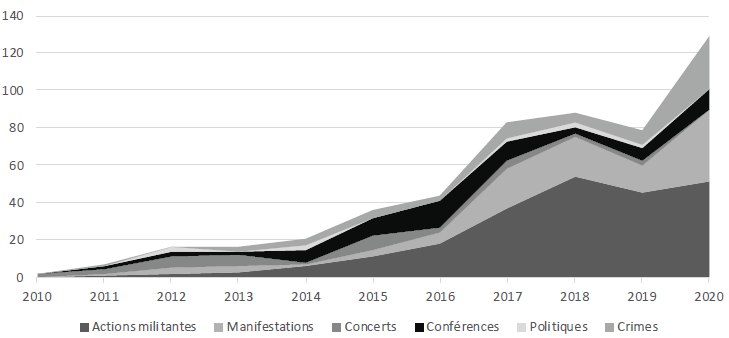

Les transformations socioculturelles, économiques et politiques évoquées plus haut créent un terreau fertile pour qu’émergent des mouvements d’extrême droite rejetant la démocratie libérale et ses valeurs d’égalité et de pluralisme. Qu’en est-il spécifiquement pour le Québec ? Y a-t-il effectivement eu une montée de l’extrême droite au cours des dernières années ? Avec une équipe du Centre d’expertise et de formation sur les intégrismes religieux, les idéologies politiques et la radicalisation (CEFIR), nous nous sommes penché sur cette question en recensant l’ensemble des activités de l’extrême droite québécoise pendant la décennie 2010-2020[23]. Les résultats sont clairs : on observe une forte progression durant cette période (Figure 1), avec des hausses marquées en 2015 (+71 %), en 2017 (+89 %) et en 2020 (+63 %). De manière générale, quatre phases d’évolution sont identifiées : une phase de germination, une phase d’éclosion, une phase de croissance et une phase de diffusion.

Figure 1

Activités de l’extrême droite au Québec selon le type et l’année

Phase de germination (2010-2013)

La décennie 2010 s’ouvre au Québec sur fond de tensions identitaires découlant des débats sur les accommodements raisonnables ayant eu lieu quelques années plus tôt (2006-2008). S’inscrivant eux-mêmes dans le sillage des attentats du 11 septembre 2001, ces débats avaient révélé le malaise d’une partie de la population québécoise par rapport à l’altérité religieuse et avaient contribué à nourrir un clivage grandissant entre un « Eux » et un « Nous » articulé autour de référents ethnoculturels[24]. On avait alors noté une banalisation et un durcissement des propos xénophobes et racistes circulant au sein de l’espace politique et médiatique québécois[25].

À l’aube de la décennie, l’extrême droite au Québec demeure toutefois un phénomène marginal. Les mouvements organisés se limitent à quelques groupes de musique skinheads dont la principale activité consiste à tenir des concerts clandestins (les Fa-shows). D’autres, comme la Légion nationale et la Fédération des Québécois de souche, tiennent une manifestation annuelle depuis 2011, laquelle ne regroupe jamais plus d’une dizaine de personnes et retient peu l’attention des médias. La première phase en est donc une de germination, car si l’extrême droite demeure peu structurée et peu visible, ses racines se déploient subrepticement dans les espaces sous-terrains des médias sociaux et sous le couvert de discours publics qui ne relèvent pas d’emblée de l’extrémisme de droite, mais qui, en exploitant les enjeux de l’identité, de la laïcité et de l’immigration, contribuent néanmoins à en diffuser les thèmes. Le projet de la Charte des valeurs québécoises notamment, qui entend interdire aux employés de l’État le port de signes religieux « ostentatoires », ranime les tensions que le Québec avait connu en 2007-2008 avec la crise des accommodements raisonnables et contribue à alimenter l’islamophobie ambiante[26]. Parallèlement, la période est marquée par divers scandales de corruption et de collusion qui éclaboussent la classe politique[27] et minent la confiance du public envers les institutions comme la Justice et les partis politiques. Les grèves étudiantes de 2012 contribuent quant à elles à nourrir une forte polarisation entre les tenants de la gauche et de la droite[28]. Le tout se déroule dans un contexte international marqué par le Printemps arabe (2010-2012), dont les suites forcent des millions de personnes à s’exiler et à chercher refuge en Europe, provoquant une « crise migratoire » qui contribue à l’émergence de nombreux mouvements d’extrême droite dans le vieux continent (dont certains serviront d’inspiration à des groupes québécois). En France, c’est en 2011 que Marine Le Pen succède à son père à la tête du Front national et entreprend un effort de « dédiabolisation » du parti, qui commence dès lors à connaître des succès électoraux plus soutenus. Aux États-Unis, le début de la décennie est marqué par de vifs débats autour de la question raciale, notamment avec le meurtre de Trayvon Martin en 2012, qui conduit à la création du mouvement Black Lives Matter.

Si l’extrême droite québécoise demeure alors en phase de germination, ces divers éléments créent un terreau fertile pour qu’elle sorte de terre et devienne davantage visible au cours de la phase d’éclosion.

Phase d’éclosion (2014-2016)

La période allant de 2014 à 2016 représente une phase d’éclosion durant laquelle l’extrême droite québécoise émerge de l’ombre et se dote progressivement de structures : quatorze groupes sont fondés[29], lesquels attirent des effectifs de quelques dizaines à quelques centaines de supporteurs. On note aussi à partir de 2014 (et jusqu’à la fin de la décennie) une augmentation constante des crimes haineux déclarés à la police[30]. C’est en outre durant cette phase qu’on observe les premières tentatives de sorties publiques de l’extrême droite québécoise : en mars 2015, le groupe PEGIDA Québec[31] organise une manifestation contre « l’islamisation du Québec » dans le quartier du Petit Maghreb, à Montréal[32]. Si le groupe connaît du succès en ligne, la mobilisation en personne s’avère toutefois beaucoup plus difficile : à peine deux ou trois militants (selon nos observations in situ) se présentent et doivent rebrousser chemin devant l’ampleur de la contre-mobilisation. Ainsi, bien que les discours de l’extrême droite circulent abondamment sur les médias sociaux, le stigmate persiste et la majorité des partisans n’ose pas s’afficher en public.

La situation commence à changer lorsque les leaders du groupe La Meute, formé en septembre 2015, acceptent d’apparaître à la télévision pour une entrevue sur les ondes de TVA[33], le 14 mars 2016. Alors que l’extrême droite avait jusque-là recherché la clandestinité, des militants sont désormais prêts à assumer publiquement leurs positions. S’il est difficile de mesurer l’impact précis de cet événement, la sortie de La Meute établit un précédent et donne une impulsion au mouvement.

Durant ses deux premières années d’existence, La Meute est uniquement active sur les médias sociaux. Ce n’est qu’en 2017 qu’elle organisera sa première manifestation. Pendant ce temps, d’autres groupes s’affairent toutefois déjà hors de la sphère virtuelle. C’est le cas d’Atalante, de la Fédération des Québécois de souche et de Tradition Québec, qui sont les plus actifs durant la phase d’éclosion. Cette phase est marquée par un grand nombre de conférences (n = 31, soit 30 % des activités), ce qui laisse penser qu’après avoir commencé à s’organiser durant la phase de germination, l’extrême droite québécoise cherche maintenant à mieux structurer sa pensée.

On observe également une augmentation significative des actions militantes (poses de bannières, distribution de tracts, etc.) durant cette période. Les militants commencent donc à sortir de chez eux. Des groupes parviennent même à prendre la rue à partir de la seconde moitié de 2015 : le 26 septembre, environ 300 personnes (dont des membres de PEGIDA) participent à la « Marche du Silence », qui vise à dénoncer un projet de loi contre les discours haineux, déposé par le gouvernement du Parti libéral du Québec[34]. Le 15 octobre 2016, les Soldats d’Odin et les Justiciers du peuple s’associent à PEGIDA pour une manifestation contre l’« islam radical » et parviennent à rassembler une soixantaine de militants devant l’Assemblée nationale, à Québec, où ils sont attendus par une vingtaine de militants antifascistes[35]. Dans un climat tendu, les deux groupes s’échangent des invectives et des doigts d’honneur. Pendant l’événement, une vingtaine de militants d’Atalante grimpent sur les remparts avec une bannière « Terroristes à mort, Islam dehors ». Progressivement, l’extrême droite devient plus visible et les médias commencent à s’intéresser plus sérieusement au phénomène.

Phase de croissance (2017-2019)

La troisième période s’étend de 2017 à 2019 et se conçoit comme une phase de croissance au cours de laquelle le nombre d’activités publiques explose. Treize nouveaux groupes s’ajoutent aux précédents[36] : le nombre d’actions militantes augmente de 106 % et le nombre de manifestations de 250 %. Le nombre de crimes haineux déclarés atteint aussi des sommets inégalés depuis 2009, année où des données comparables ont commencé à être compilées[37].

La phase de croissance s’ouvre avec l’attentat terroriste à la grande mosquée de Québec, le 29 janvier 2017, quelques jours à peine après que Donald Trump ait été investi à la Maison-Blanche. La présidence de Trump exerce d’ailleurs très tôt une influence sur l’évolution de l’extrême droite québécoise parce celui-ci galvanise l’alt-right canadienne[38], mais aussi parce que les craintes liées à son élection — notamment sa menace de retirer le statut de protection temporaire accordé aux Haïtiens — poussent des centaines de personnes à fuir les États-Unis pour trouver refuge au Canada. Pendant l’été 2017, on observe ainsi une vague de passages irréguliers à la frontière canadienne et, à plusieurs reprises durant l’année, des groupes comme Storm Alliance se rendent sur place pour manifester contre cette « immigration illégale ». La Meute, quant à elle, prend part à sa première mobilisation le 4 mars 2017[39], en rejoignant l’initiative de la Canadian Coalition of Concerned Citizens (C4) pour dénoncer la motion M-103[40] condamnant l’islamophobie. On recense 250 événements publics associés à l’extrême droite au cours de cette phase de croissance, qui dure trois ans. À titre de comparaison, nous en avions dénombré un total de 142 durant les sept années précédentes.

La période 2017-2019 est aussi une période d’ébullition pour les mouvements progressistes : on observe une très forte présence du mouvement féministe, avec #MoiAussi, qui devient viral en 2017 ; les militants antiracistes soulèvent la controverse en faisant annuler le spectacle SLãV[41] de Betty Bonifassi et Robert Lepage, et en introduisant les notions d’appropriation culturelle et de racisme systémique dans le discours public en 2018 ; enfin, le mouvement écologiste réunit plus de 300 000 personnes à Montréal pour la plus importante manifestation de l’histoire de la province, en 2019. Sur le Web, des militants antifascistes créent des pages visant à faire du doxxing, c’est-à-dire à révéler publiquement l’identité des individus qui gravitent autour de l’extrême droite. Des groupes antifascistes se mobilisent également dans la rue, parfois avec violence, afin de perturber les événements de l’extrême droite. Cela tend à accentuer l’antagonisme entre les mouvements d’extrême gauche et d’extrême droite, et à nourrir une spirale de radicalisation vers la violence[42]. La période est aussi marquée par le dépôt du rapport Viens, faisant suite à l’Enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics, qui conclut qu’« il semble impossible de nier la discrimination systémique dont sont victimes les membres des Premières Nations et les Inuits[43] ». Au fédéral, l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA) va plus loin et estime que la situation des Autochtones « s’apparente ni plus ni moins à un génocide, planifié et souvent dissimulé[44] ». Parallèlement, le dépôt d’une pétition de 20 000 noms (le 27 juillet 2018) force la Ville de Montréal à tenir, elle aussi, une commission d’enquête sur le racisme systémique.

Pour les partisans de l’extrême droite, ces divers éléments constituent des attaques concertées de la part des minorités et de l’État envers la majorité : on voudrait faire le « procès des Québécois » en les accusant d’être racistes ; on chercherait à les rendre coupables de vouloir défendre leur identité et leur culture. Ce discours est repris par certains politiciens, ce qui lui confère une légitimité. Selon Jean-François Lisée, alors chef du Parti Québécois (PQ), « [l’idée d’organiser une consultation sur le racisme systémique] fait partie d’un contexte qu’on essaie d’imposer aux Québécois pour les culpabiliser, les stigmatiser[45] ». On constate ainsi que le sentiment de victimisation s’accentue au sein de la majorité. La frustration est de plus en plus audible. C’est ainsi qu’en octobre 2018, après avoir mené une campagne sur le thème du nationalisme et de la défense de la culture québécoise face à l’immigration et à l’intégrisme religieux, un gouvernement majoritaire formé par la Coalition Avenir Québec (CAQ) est porté au pouvoir. Il est important de souligner ici que ni la CAQ ni le PQ ne peuvent être assimilés à des partis d’extrême droite. Or, ils se sont fait les porteurs de thématiques qui résonnaient avec les préoccupations de plusieurs groupes d’extrême droite. L’élection de la CAQ est ainsi accueillie très favorablement au sein de ces mouvements. Les leaders du groupe La Meute ont publiquement appuyé le parti et ont même affirmé s’en inspirer[46]. Dès les premiers mois de son mandat, la CAQ met en branle son projet de loi 21 sur la laïcité de l’État, qui est adopté (sous bâillon) en juin 2019. Dans les sondages, son chef, François Legault, jouit d’une forte popularité, et les journalistes parlent d’une « lune de miel[47] ». On observe alors une diminution des activités de l’extrême droite québécoise (voir la Figure 1), possiblement parce que ses militants ont désormais l’impression que leurs intérêts sont défendus au sein de l’Assemblée nationale.

2020, une année pivot pour l’extrême droite

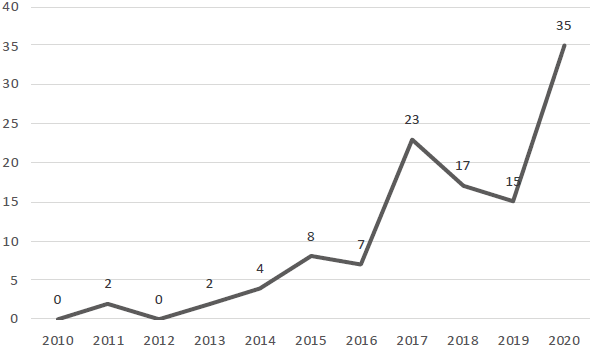

L’année 2020 constitue une année de grands bouleversements au niveau mondial, avec la pandémie de Covid-19, qui force les gouvernements à adopter des mesures sanitaires draconiennes : fermeture de commerces, confinement, couvre-feu, etc. Ces circonstances entraînent des conséquences pour la mobilisation politique, notamment de l’extrême droite. À quelques exceptions près[48], l’ensemble des groupes ayant été actifs au cours des périodes précédentes voit ses activités être réduites à néant. L’extrême droite ne disparaît toutefois pas pour autant. Au contraire, l’année 2020 est la plus active et la plus violente de la décennie (Figure 2).

Figure 2

Nombre d’événements de l’extrême droite ayant impliqué de la violence selon l’année au Québec

On assiste à un recadrage important des discours de l’extrême droite, et à la formation de nouveaux groupes et de nouvelles alliances articulées autour d’une opposition aux mesures sanitaires. En sociologie des mouvements sociaux, on parle d’un « changement d’objet » pour désigner l’introduction d’un nouvel élément au sein d’une situation de contention politique : la lutte contre ce nouvel ennemi prend soudainement autant, sinon plus d’importance que la poursuite de l’objectif initial[49]. Plusieurs militants d’extrême droite passent, dans le contexte de la pandémie, d’un discours nationaliste axé sur l’immigration et l’identité québécoise à un discours anti-gouvernement articulé autour de la défense de la liberté du peuple face à des élites accusées de vouloir instaurer une « dictature sanitaire ». C’est le cas de membres influents de La Meute et de Storm Alliance, comme Steeve Charland et Mario Roy, qui deviennent des figures centrales de l’opposition aux mesures sanitaires[50].

Si elle jouissait jusque-là d’un large soutien au sein de l’extrême droite, la CAQ devient brusquement l’ennemi public numéro un. On l’accuse d’être à la solde des instances internationales (OMS, ONU, etc.) et de travailler à l’assujettissement de la population, voire à l’instauration d’un régime communiste inspiré de la Chine. Dépeints comme des traîtres, les politiciens sont blâmés pour avoir accepté de se soumettre aux diktats des instances internationales et avoir abandonné « le peuple ». Pour ceux qui adhèrent à cette lecture du monde, le besoin de protéger les plus vulnérables ne constitue pas un facteur suffisant pour justifier les restrictions imposées par le gouvernement. Comme le souligne Tim Wise[51], les conspirationnistes de l’extrême droite estiment que la Covid-19 (si elle existe) ne tue que les « faibles » (les personnes âgées ou souffrant de conditions préexistantes), alors qu’eux-mêmes sont des « forts ». Dans cette optique, si certaines personnes sont à risque, c’est à elles qu’incombe la responsabilité de se protéger en restant à la maison ou en portant un masque. Pour l’extrême droite, la liberté des forts est plus importante que la protection de la vie des faibles.

Les idéologies et représentations du monde colportées par le mouvement anti-mesures sanitaires ne sont pas nouvelles. Au contraire, elles reprennent les principaux tropes que l’extrême droite met de l’avant depuis au moins la fin du XIXe siècle. Les Protocoles des sages de Sion, par exemple, présentaient les Juifs comme étant à la tête d’un réseau d’influence supranational qui, dans l’ombre, tirerait les ficelles des pouvoirs politique, médiatique et financier[52]. En contrôlant les banques et la finance internationale, les Juifs seraient en mesure de corrompre les politiciens et de forcer les États à se plier à leur volonté. En créant une rivalité fictive entre les partis de droite et de gauche, ils parviendraient à entretenir l’illusion d’une démocratie qui ne servirait, en réalité, que leurs propres intérêts.

Dans le contexte de la pandémie de 2020 (qui correspond également à la seconde course à la présidence de Donald Trump), le mouvement QAnon a contribué à diffuser ces thèses. QAnon promeut un assemblage hétéroclite de théories complotistes soutenant que le monde serait dominé par une cabale internationale de pédophiles satanistes qui formerait l’« État profond », un réseau clandestin de personnages puissants utilisant leurs pouvoirs politique et financier afin de contrôler les gouvernements nationaux et d’asseoir leur domination[53]. Cela n’est pas sans rappeler les thèses antisémites avancées par Les Protocoles. Si le concept d’« État profond » a remplacé celui de « juiverie internationale », ces deux termes sous-tendent une même lecture de la réalité : celle d’une démocratie factice, dominée par une élite riche et puissante qui s’organise en réseaux occultes à l’échelle internationale dans le but de s’enrichir au détriment des citoyens. En ce sens, QAnon apparaît d’abord et avant tout comme une idéologie anti-establishment et antisystème. Selon Marc-André Argentino[54], le mouvement est ancré dans le désir apocalyptique de précipiter la destruction des sociétés occidentales corrompues dans lesquelles nous vivons pour faire advenir un nouvel Âge d’or. Cette position « accélérationniste » s’observe aussi au sein d’autres mouvances d’extrême droite contemporaines, telles que les milices survivalistes[55], de même que certains mouvements néonazis, comme The Base et Atomwaffen Division, récemment ajoutés à la liste canadienne des entités terroristes[56].

Le mouvement QAnon a acquis une certaine notoriété au Québec, notamment à travers le blogueur Alexis Cossette-Trudel et sa chaîne de webtélé Radio-Québec, décrits comme principaux vecteurs de diffusion des théories de QAnon dans le monde francophone[57]. On a observé des drapeaux et des slogans du mouvement dans plusieurs manifestations contre les mesures sanitaires, certaines ayant réuni près de 30 000 personnes[58]. Cela témoigne de l’ampleur de la diffusion des thèses de QAnon. Selon Stéphane Blais, l’un des leaders du mouvement anti-mesures sanitaires, « [c]et épisode du Covid-19 n’est rien d’autre qu’un coup d’État international d’une clique de puissants malfrats contre les peuples du monde[59] ». Une enquête menée par Simon Langlois et Florian Sauvageau[60] a montré que plus de 20 % des répondants québécois se disent « très » ou « assez » en accord avec ce type d’affirmation. Selon un rapport de la Chaire Unesco-Prev, ce serait plutôt 15 % de la population québécoise qui adhérerait, au moins modérément, à ce type de pensée conspirationniste autour de la pandémie[61].

Les discours complotistes sur la Covid-19 témoignent, en filigrane, d’un profond sentiment d’impuissance des citoyens, d’une frustration ainsi que d’une perte de confiance envers les institutions (politiques, juridiques, médiatiques, scientifiques) qui sont aux fondements de la démocratie libérale. Plusieurs ont l’impression d’être méprisés, que leur existence, leurs besoins et leurs aspirations ne comptent pour rien, que leurs droits et libertés sont niés. Dans ce contexte, l’engagement dans l’extrême droite apparaît comme un moyen de regagner une part de dignité et de contrôle sur leur vie et leur environnement ; il leur permet de redevenir sujets. L’engagement leur donne la possibilité ou, du moins, l’impression de ne plus être de simples spectateurs passifs des événements, comme l’expriment plusieurs militants interviewés :

Je trouve que ça me donne tellement de puissance en dedans de moi… Tsé, c’est quoi que j’aurais été si j’avais pas été ça [i.e. militante, skinhead] ? J’aurais été comme tout le monde. J’aurais été… rien !

Une militante d’Atalante

Ce que le combat [i.e. l’activisme politique] représente pour moi, c’est la possibilité d’oeuvrer physiquement, socialement et idéologiquement dans le sens de mes idéaux. […] Atteindre mon idéal, ça me semble une nécessité pour le combat, mais le combat est aussi une façon d’atteindre mon idéal. […] Je me construis, en même temps que d’oeuvrer à quelque chose de plus grand que moi. C’est ça qui me motive.

Un militant de la Société pour l’avancement et le respect des tradition

Conclusion

Les mythes, légendes urbaines et théories du complot disent quelque chose de la société au sein de laquelle ils circulent : ils en révèlent de manière symbolique les valeurs morales tout en exprimant les craintes et les angoisses collectives d’une époque[62]. Ils offrent une explication du monde et donnent un sens à des situations incertaines ; ils jouent également un rôle d’avertissement, illustrant les dangers qui nous guettent[63]. L’extrême droite a su capitaliser sur la colère, l’incertitude et la méfiance envers les institutions provoquées par la pandémie elle-même et par les mesures particulièrement restrictives imposées par le gouvernement afin de recruter des adeptes au sein d’autres tendances idéologiques telles que les antivaccins et les adeptes de spiritualités alternatives[64]. S’il est difficile de prédire comment évoluera la situation sanitaire et politique dans les années à venir, nos travaux ont néanmoins révélé la progression constante de l’extrême droite au Québec au cours de la dernière décennie, et ont mis en évidence une restructuration et un élargissement de sa base militante dans le contexte de la pandémie. À partir de 2021, le Parti conservateur du Québec (PCQ) est parvenu à canaliser une partie de la grogne contre les mesures sanitaires et a tenté de traduire celle-ci en gains électoraux lors de la campagne de 2022. Bien qu’il n’ait fait élire aucun député, le PCQ est néanmoins parvenu à récolter 13 % des voix, ce qui le place tout près des autres grands partis, dont le Parti libéral du Québec (PLQ), qui, avec 14 % des votes, a fait élire 21 députés et a été appelé à former l’opposition officielle. Cette « distorsion démocratique record », comme l’ont qualifié certains commentateurs[65], ne contribuera certainement pas à endiguer le sentiment d’impuissance des citoyens face à la démocratie ni à rétablir la confiance envers ses institutions. Il nous faudra donc rester attentifs et continuer d’observer le phénomène afin d’en analyser le développement au cours de la prochaine décennie.

Parties annexes

Notes

-

[*]

Cet article scientifique a été évalué par deux experts anonymes externes, que le Comité de rédaction tient à remercier.

-

[1]

Cet article synthétise les résultats de deux recherches, la première financée par une bourse doctorale du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada et la seconde par la Sécurité publique Canada, via les Fonds pour la résilience communautaire. L’auteur remercie Guillaume Lamy, Martin Geoffroy, ainsi que le comité éditorial et les évaluateurs anonymes pour leurs commentaires judicieux.

-

[2]

Cas Mudde, « Right-Wing Extremism Analyzed. A Comparative Analysis of the Ideologies of Three Alleged Right-Wing Extremist Parties (NPD, NDP, CP’ 86) », European Journal of Political Research, vol. 27, no 2, 1995, p. 203-224.

-

[3]

Jean-Yves Camus et Nicolas Lebourg, Les droites extrêmes en Europe, Paris, Seuil, 2015, p. 8-9.

-

[4]

Frédérick Nadeau, Parcours d’engagement dans l’extrême droite au Québec. Une ethnographie, Thèse de doctorat, Institut national de la recherche scientifique, 2020.

-

[5]

Elisabeth Carter, The Extreme Right in Western Europe. Success or Failure ?, Manchester and New York, Manchester University Press, 2005 ; Elisabeth Carter, « Right-Wing Extremism/Radicalism : Reconstructing the Concept », Journal of Political Ideologies, vol. 23, no 2, 2018, p. 157-182.

-

[6]

Frédérick Nadeau et Denise Helly, « Une extrême droite en émergence ? Les pages Facebook pour la charte des valeurs québécoises », Recherches sociographiques, vol. 57, nos 2-3, 2016, p. 505-521.

-

[7]

Norberto Bobbio, Droite et gauche. Essai sur une distinction politique, Paris, Éditions du Seuil, 1998.

-

[8]

Jean-Yves Camus et Nicola Lebourg, op. cit., p. 217 ; Robert Paxton, The Anatomy of Fascism, New York, Alfred A. Knopf, 2004, p. 20 et 41 ; Zeev Sterhell, The Birth of the Fascist Ideology, Princeton, Princeton University Press, 1994, p. 10 ; Alain Bihr, « Identité, inégalité, pugnacité. Courte synthèse sur l’idéologie d’extrême droite », Raison présente, vol. 99, 1991, p. 89-105.

-

[9]

La Animal Rights Militia (ARM) est une mouvance internationale de défense des animaux née, dans les années 1980, en Angleterre, d’une scission avec le Aninal Liberation Front, jugé obsolète en raison de son pacifisme. S’inspirant des travaux de Steven Best, philosophe et professeur à l’Université du Texas (El Paso), la ARM se caractérise par son utilisation de la violence directe contre les personnes par le biais de colis piégés, de contaminations, d’incendies, voire d’assassinats. Dans son livre de 2014, The Politics of Total Liberation : Revolution for the 21 st Century (Palgrave Macmillan), Best dénonce le « fondamentalisme pacifiste » de plusieurs mouvements de défense des animaux et introduit le concept d’« autodéfense étendue » [extensional self-defense], selon lequel le recours à la violence pour protéger les animaux relèveraient de la légitime défense, au sens du code pénal américain, et serait donc justifié. Selon lui, « les pacifistes ne peuvent pas arrêter les braconniers, mais les balles le peuvent » (p. 69).

-

[10]

Uwe Backes, « L’extrême droite : les multiples facettes d’une catégorie d’analyse », dans Pascal Perrineau (dir.), Les croisés de la société fermée. L’Europe des extrêmes droites, Paris, Éditions de l’aube, 2001, p. 13-29 ; Mark Sedgwick, « The Concept of Radicalization as a Source of Confusion », Terrorism and Political Violence, vol. 22, no 4, 2010, p. 479-494.

-

[11]

Denise Helly, « Introduction. Les contextes de l’animosité envers les minorités culturelles et sexuelles », dans Denise Helly (dir.), Rétablir l’ordre. Peur, méfiance, haine des minorités culturelles et sexuelles, Chicoutimi, Classiques des sciences sociales, 2021, p. 9-46.

-

[12]

Ronald Inglehart, The Silent Revolution. Changing Values and Political Styles Among Western Publics, Princeton, Princeton University Press, 1977.

-

[13]

Piero Ignazi, « The Silent Counter-Revolution. Hypotheses on the Emergence of Extreme Right Parties in Europe », European Journal of Political Research, no 22, 1992, p. 3-34.

-

[14]

Pippa Norris et Ronald Inglehart, Cultural Backlash : Trump, Brexit and the Rise of Authoritarian Populism, New York, Cambridge University Press, 2019 ; Katherine Cramer, The Politics of Resentment : Rural Consciousness in Wisconsin and the Rise of Scott Walker, Chicago, University of Chicago Press, 2016.

-

[15]

Kathleen Blee, Inside Organized Racism : Women in the Hate Movement, Berkeley, University of California Press, 2002 ; Michael Kimmel, « Racism as Adolescent Male Rite of Passage : ex-Nazis in Scandinavia », Journal of Contemporary Ethnography, vol. 36, no 2, 2007, p. 202-218 ; Hilary Pilkington, Loud and Proud. Passion and Politics in the English Defence League, Manchester, Manchester University Press, 2016 ; James Rhodes, « “It’s Not Just Them, it’s Whites as Well” : Whiteness, Class, and BNP Support », Sociology, vol. 45 no 1, 2011, p. 102-117.

-

[16]

Patrick Moreau, « Le national-populisme en Autriche et en Allemagne : approche comparative de l’AfD et du FPÖ », Revue d’Allemagne et des pays de langues allemande, vol. 50 no 1, 2018, p. 159-182.

-

[17]

Elie Michel, « Radical Right and the Welfare State : The Electoral Relevance of Welfare Politics », dans Luciano Bardi, Hanspeter Kriesi et Alexander Trechsel A. (dir.), Elections in Europe in Times of Crisis. Contributions from the 2013 EUDO Dissemination Conference, Florence, European University Institute, 2014, p. 167-185.

-

[18]

Christine Couvrat et Joseph Yvon Thériault, « Présentation. Les formes contemporaines du populisme », dans Christine Couvrat et Joseph Yvon Thériault (dir.), Les formes contemporaines du populisme, Montréal, Athéna, 2014, p. 7-18.

-

[19]

Anita Harris, Johanna Wyn et Salem Younes, « Beyond Apathetic or Activist Youth. “Ordinary” Young People and Contemporary Forms of Participation », Nordic Journal of Youth Research, vol. 18, no 1, 2010, p. 9-32.

-

[20]

Anne Muxel, Avoir 20 ans en politique. Les enfants du désenchantement, Paris, Seuil, 2010.

-

[21]

Christelle Robert-Mazaye, Stéphanie Demers, Vincent Boutonnet et David Lefrançois, « Désengagement ou scepticisme engagé ? L’action politique et citoyenne des jeunes Québécois », La revue internationale de l’éducation familiale, vol. 41, no 1, 2017, p. 95-117.

-

[22]

Hilary Pilkington, op.cit.

-

[23]

Frédérick Nadeau, Martin Geoffroy et Hiba Qchiqach, L’extrême droite au Québec : une chronologie des événements et de la violence (2010-2020), Longueuil, Centre d’expertise et de formation sur les intégrismes religieux, les idéologies politiques et la radicalisation (CEFIR), 2021.

-

[24]

Leila Benhadjoudja, « Laïcité narrative et sécularonationalisme au Québec à l’épreuve de la race, du genre et de la sexualité », Studies in Religion/Sciences Religieuses, vol. 46, no 2, 2017, p. 272-291 ; Khadiyatoulah Fall, Mouhamed Abdallah Ly, Mouloud Boukala, et Mamadou Dimé, Le halal dans tous ses états, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2014.

-

[25]

Maryse Potvin, « Discours sociaux et médiatiques dans le débat sur les accommodements raisonnables », Nos diverses cités, no 7, 2010, p. 83-89 ; Marie McAndrew, « Pour un débat inclusif sur l’accommodement raisonnable », Éthique publique, vol. 9, no 1, 2007, https://journals.openedition.org/ethiquepublique/1802?lang=fr.

-

[26]

Frédérick Nadeau et Denise Helly, loc. cit.

-

[27]

L’un des scandales concerne le processus de nomination partisan des juges et conduit à la création de la commission Bastarache, en 2010, alors qu’un autre porte sur des allégations de collusion dans l’industrie de la construction et conduit à la création de la commission Charbonneau, en 2011.

-

[28]

Diane Lamoureux, « La grève étudiante, un révélateur social », Theory & Event, vol. 15, no 3, 2012.

-

[29]

Groupes ayant des activités hors ligne : Atalante, Montreal Stormer Book Club, Front National du Québec, Front Patriotique du Québec, Garde citoyenne du Québec, GREQ, Horizon Québec Actuel, La Meute, PEGIDA Québec, Québec Identitaire, Table Rase, Tradition Québec, Soldats d’Odin et Storm Alliance.

-

[30]

Statistique Canada, Statistiques sur les crimes déclarés par la police, 22 juillet 2019.

-

[31]

Le groupe PEGIDA Québec est inspiré du groupe allemand Patriotes européens contre l’islamisation de l’Occident (en allemand Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes).

-

[32]

En réalité, il ne s’agit pas des premières manifestations publiques de l’extrême droite québécoise. Comme nous le mentionnions précédemment, des groupes comme la FQS et la Légion Nationale organisent annuellement, depuis 2011, une « Marche contre la dénationalisation » dans diverses villes du Québec. Or, il s’agit ici de la première sortie de l’extrême droite à attirer massivement l’attention du public, des médias et même de l’Assemblée nationale, cf. Presse canadienne, « Pegida Québec sème l’inquiétude chez les élus », Journal Métro, 26 mars 2015.

-

[33]

TVA Nouvelles, « La Meute n’est pas une milice », 14 mars 2016.

-

[34]

Frédérique Giguère, « Manifestation à Montréal : les esprits s’échauffent entre différents groupes », Le Journal de Montréal, 26 septembre 2015.

-

[35]

Radio-Canada, « Des groupes anti-immigration se font entendre à Québec », 15 octobre 2016.

-

[36]

Brigades de l’Amour, Canadian Coalition of Concerned Citizens (C4), Front Canadien-Français, Front populaire national révolutionnaire pour la libération du Québec, Gardiens du Québec, Gilets Jaunes du Québec, Groupe Sécurité Patriote, III %, Independence Day, Mouvement Républicain du Québec, Parti Mouvement traditionaliste du Québec, Parti Patriote et Québec Libre en action.

-

[37]

Statistique Canada, Les crimes déclarés par la police, 2020.

-

[38]

Barbara Perry, Tanner Mirrlees et Ryan Scrivens, « The Dangers of Porous Borders : The Trump Effect in Canada », Journal of Hate Studies, vol. 14, no 1, 2017, p. 53-96 ; Louis Audet-Gosselin et Martin Geoffroy, « Zoomers, groypers et intégristes catholiques : vers une nouvelle génération d’extrême droite ? », dans Frédéric Boily (dir.), Les droites provinciales en évolution (2015-2020) : conservatisme, populisme et radicalisme, Québec, Presses de l’Université Laval, 2021, p. 105-138.

-

[39]

Radio-Canada, « Manifestation à Québec pour dénoncer la motion contre l’islamophobie », 4 mars 2017.

-

[40]

La motion M-103 est une motion non contraignante déposée par la députée libérale fédérale Iqra Khalid et adoptée (à 201 voix contre 91) par la Chambre des communes en mars 2017. La motion visait à 1) condamner l’islamophobie et toutes les formes de racisme systémique ; 2) reconnaître la nécessité d’endiguer le climat de peur et de haine croissant ; 3) demander au Comité permanent du patrimoine canadien d’entreprendre une étude sur la question.

-

[41]

SLÃV est une production théâtrale créée par Betty Bonifassi et dont la mise en scène de Robert Lepage devait être présentée au Théâtre du Nouveau Monde, dans le cadre de l’édition 2018 du Festival international de Jazz de Montréal. Présentée comme « une odyssée théâtrale basée sur des chansons d’esclaves », la production a fait l’objet d’une controverse, certains l’accusant d’appropriation culturelle puisque les concepteurs et une majorité d’acteurs étaient blancs. Des manifestations ont eu lieu pendant près d’une semaine aux abords de la salle où se tenaient les représentations, et l’affaire a fait grand bruit dans les médias. Une lettre ouverte exigeant l’annulation du spectacle a notamment été signée par près de 1500 « Montréalais inquiets », et le chanteur américain Moses Sumney a choisi de se retirer de la programmation du festival en guise de protestation : « There is no context in which white people performing black slave songs is okay. » Face à la pression du public et à la menace de retrait d’autres artistes, l’administration du Festival de Jazz a finalement décidé d’annuler les représentations restantes. Voir Graeme Hamilton, « Montreal jazz fest comes under fire for a show based on slave songs — with a mostly white cast », The National Post, 3 juillet 2018.

-

[42]

Frédérick Nadeau, Anti-antifa. Antagonisme et radicalisation au sein de l’extrême droite québécoise, Longueuil, Centre d’expertise et de formation sur les intégrismes religieux, les idéologies politiques et la radicalisation, 2021, cefir.cegepmontpetit.ca.

-

[43]

Jacques Viens, Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics : écoute, réconciliation et progrès. Rapport final, Québec, Gouvernement du Québec, 2019, p. 215.

-

[44]

Marion Buller, Michèle Audette, Qajaq Robinson et Brian Eyolfson, Réclamer notre pouvoir et notre place : le rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, vol. 1a, Ottawa, Gouvernement du Canada, 2019, p. 5.

-

[45]

La Presse canadienne, « Racisme : Lisée reproche à Couillard de faire le procès des Québécois », Radio-Canada, 28 mars 2017.

-

[46]

Agence QMI, « La Meute dit s’inspirer de la CAQ », Le Journal de Montréal, 13 septembre 2018.

-

[47]

Jocelyn Richer, « 2020 marquera-t-elle la fin de la lune de miel de François Legault ? », Le Devoir, 30 décembre 2019 ; « François Legault et Scott Moe sont les premiers ministres les plus populaires, selon un sondage », Radio-Canada, 20 décembre 2018.

-

[48]

Atalante, la Fédération des Québécois de souche, Tradition Québec et Horizon Québec Actuel poursuivent leurs activités, mais surtout en ligne. Un nouveau groupe, le Front canadien-français, fait également son apparition au début de 2020, mais cesse rapidement ses activités après la publication de l’identité de ses membres par des militants antifascistes.

-

[49]

Eitan Alimi, Chares Demetriou et Lorenzo Bosi, The Dynamics of Radicalization. A Relational and Comparative Perspective, Oxford, Oxford University Press, 2015.

-

[50]

Martin Geoffroy, Frédéric Boily et Frédérick Nadeau, Typologie des discours complotistes au Québec durant la pandémie, Longueuil, Centre d’expertise et de formation sur les intégrismes religieux, les idéologies politiques et la radicalisation (CEFIR), 2022 ; Marie-Eve Carignan, David Morin, Marie-Laure Daxhelet, Sylvain Bédard, Olivier Champagne-Poirier, Emmanuel Choquette, Guilhem Aliaga, Yanni Khennache, et Esaie Kuitche Kamela, Le mouvement conspirationniste au Québec. Leaders, discours et adhésion, Sherbrooke, Chaire Unesco-Prev, 2022, chaireunesco-prev.ca.

-

[51]

Tim Wise, « COVID Anti-Vaxxers Aren’t a MAGA Death Cult — It’s Worse Than That », The Good Men Project, 13 août 2021.

-

[52]

Pierre-André Taguieff, Les protocoles des sages de Sion : un faux et ses usages, Paris, Fayard, 2004 ; Stéphane François, Le rejet de l’Occident. Réflexions sur l’ésotérisme, le complotisme et le refus de la société libérale, Paris, Dervy, 2021.

-

[53]

Amarnath Amarasingam et Marc-André Argentino, « The QAnon Conspiracy Theory : A Security Threat in the Making ? », CTC Sentinel, vol. 13, no 7, 2020, p. 37-44.

-

[54]

Marc-André Argentino, « QAnon conspiracy theories about the coronavirus pandemic are a public health threat », The Conversation, 8 avril 2020.

-

[55]

Martin Geoffroy, « La face cachée du mouvement survivaliste au Québec. Le cas de Vic Survivaliste », Frontières, vol. 31, no 1, 2020.

-

[56]

Hélène Buzzetti, « Ottawa désigne comme terroristes des groupes d’extrême droite », Le Devoir, 4 février 2021.

-

[57]

Avant d’être bannie de Facebook et de YouTube, en octobre 2020, la chaîne Radio-Québec cumulait plus de 120 000 abonnés.

-

[58]

Tristan Péloquin, « Les différents visages des anti-masques », La Presse, 26 septembre 2020 ; François Pilon, « Près de 30 000 personnes à la manif contre les mesures sanitaires », TVA Nouvelles, 2 mai 2021.

-

[59]

Cité dans Tristan Péloquin, « Les différents visages des anti-masques », La Presse, 26 septembre 2020.

-

[60]

Simon Langlois et Florian Sauvageau, La confiance envers les médias et la désinformation en contexte de pandémie, Centre d’étude sur les médias, avril 2021, cem.ulaval.ca.

-

[61]

Marie-Eve Carignan, David Morin, Marie-Laure Daxhelet, Sylvain Bédard, Olivier Champagne-Poirier, Emmanuel Choquette, Guilhem Aliaga, Yanni Khennache, et Esaie Kuitche Kamela, op. cit.

-

[62]

Claude Lévi-Strauss, La pensée sauvage, Paris, Pocket, 1962.

-

[63]

Jean-Bruno Renard, Rumeurs et légendes urbaines, Paris, Presses universitaires de France, 2013 ; Bernard Paillard, « L’écho de la rumeur », Communication, no 52, 1990, p. 125-139 ; Véronique Campion-Vincent, « Complots et avertissements : légendes urbaines dans la ville », Revue française de sociologie, vol. 30, no 1, 1989, p. 91-105.

-

[64]

Josh Roose, « It’s almost like grooming : how anti-vaxxers, conspiracy theorists, and the far-right came together over COVID », The Conversation, theconversation.com.

-

[65]

Yves Boisvert, « Distorsion démocratique record », La Presse, 4 octobre 2022.

Liste des figures

Figure 1

Activités de l’extrême droite au Québec selon le type et l’année

Figure 2

Nombre d’événements de l’extrême droite ayant impliqué de la violence selon l’année au Québec