Résumés

Résumé

Le franchissement de la frontière est au centre de cette réflexion ; dit ainsi, sans autre précision, rien que de très commun, en anthropologie, à toute forme de changement social. Le fait de l’envisager dans ce qui suit en regard du contexte dictatorial et de son poids sur la société birmane lui donne une portée plus dramatique, faite de parcours de vies brisées et de départs au transnational, dont la Birmanie contemporaine est coutumière. Dans sa dimension la plus quotidienne envisagée ici, le franchissement se découvre polymorphe, à la fois idéologique, générationnel et territorial. L’approche multisituée — Birmanie, Thaïlande, France — auprès d’une « Génération Z » pour qui le critère d’âge s’avère être secondaire tend à montrer que si le coup d’État militaire du 1er février 2021 est ressenti comme une fragmentation, tout à la fois du pays et de sa population, il produit paradoxalement une forme d’adhésion communautaire — ou sentiment d’appartenance commune — autour de valeurs traditionnelles revisitées. En ce sens, la problématique de la répression totalitaire comme catalyseur et accélérateur du changement social se veut de portée plus globale que la seule Birmanie prise ici pour étude de cas.

Mots-clés :

- Robinne,

- Birmanie,

- coup d’État,

- approche multisituée,

- émotions,

- violence et non-violence,

- respect et crainte,

- perspectives,

- conscience politique

Abstract

The crossing of the border is at the centre of this reflection; thus said, without further clarification, nothing but very common, in anthropology, to any form of social change. The fact of considering it in the following in relation to the dictatorial context and its weight on Burmese society gives a more dramatic scope, made up of broken life courses and departures to the transnational, of which contemporary Burma is customary. In its most everyday dimension envisaged here, the crossing is discovered polymorphic, at the same time ideological, generational, and territorial. The multi-situated approach—Burma, Thailand, France—with a “Generation Z” for whom the age criterion turns out to be secondary tends to show that if the military coup of the 1st of February 2021 is perceived as the fragmentation of both the country and the society, it paradoxically produces a form of community membership—or a sense of common belonging—around revisited traditional values. In this sense, the problematic of totalitarian repression as a catalyst and accelerator of social change is intended to be more global in scope than the only Burma taken here for case study.

Keywords:

- Robinne,

- Burma,

- coup d’état,

- multi-situated approach,

- emotion,

- violence and non-violence,

- respect and fear,

- perspectives,

- political awareness

Resumen

El cruce de la frontera constituye el centro de esta reflexión: dicho así, sin más precisión, nada más común, en antropología, con las formas de cambio social. El hecho de considerarlo al lado del contexto dictatorial y de su peso sobre la sociedad birmana, le otorga un ámbito de aplicación más dramático, hecho de trayectos de vida fracturados y de salidas a lo transnacional, que se han vuelto costumbre en la Birmania contemporánea. En su dimensión más cotidiana como aquí lo abordamos, el cruce se presenta polimorfo, a la vez ideológico, generacional y territorial. Un acercamiento multi-situado—Birmania, Tailandia, Francia—entre una «Generación Z» para la cual el criterio de edad se vuelve secundario, tiende a mostrar que, si el golpe de estado militar del 1 de febrero de 2021 fue resentido como una fragmentación, tanto del país como de su población, produciendo paradójicamente una forma de adhesión comunitaria—o sentimiento de pertenencia común—en torno de valores tradicionales revisitados. En este sentido, la problemática de la represión totalitaria como catalizador y acelerador del cambio social está destinada a ser de alcance más global y no solamente para Birmania, que aquí constituye un estudio de caso.

Palabras clave:

- Robinne,

- Birmania,

- golpe de estado,

- enfoque multi-situado,

- emociones,

- violencia y no violencia,

- respeto y temor,

- perspectivas,

- consciencia política

Corps de l’article

Prologue : affects et désocialisation totalitaire

Depuis le coup d’État militaire du 1er février 2021, la Birmanie[1] plonge dans un régime de terreur systémique. Resituée dans ce contexte, l’expression « désocialisation totalitaire » renvoie tout autant à un processus de vulnérabilisation imputable aux régimes autoritaires dépourvus d’aspiration idéologique et sans prétention universelle, qu’à la notion de fait social total étendu au champ d’actions coercitives d’une junte à l’encontre de son propre peuple. En ce sens, la désocialisation totalitaire touche aussi bien aux dimensions les plus matérielles de la vie quotidienne qu’aux aspects les plus sensibles d’une vie fracassée, en vertu de quoi tout un chacun se trouve en demeure de composer. Composer avec les contraintes — dont la chasse à l’homme en cours constitue l’une des formes les plus dramatiques —, c’est notamment répondre à l’impératif d’improviser au jour le jour un semblant de vie. Dans cette phase d’incertitude, faite d’anxiétés pour cadre de vie, d’indésirabilité aux yeux d’un État terroriste et de marge intégrale pour unique horizon (Lindquist 2009 ; Agier 2013, 2022 ; Campbell 2022), composer avec les contraintes, c’est aussi poser les jalons d’un devenir individuel et collectif conceptuellement flou.

Sur le plan méthodologique, un premier choix significatif pour rendre compte de cette incertitude généralisée concerne l’espace-temps des enquêtes de terrains menées depuis le coup d’État. Un de leurs traits communs est d’avoir été entreprises de manière systématique et sans discontinuer lors des phases successives de manifestations de masse, de terreur généralisée, de déstabilisation des institutions publiques et privées ; un autre est d’avoir été entreprises de façon éclatée du point de vue spatial, à l’image de la fragmentation territoriale et sociale générée par la répression. Face à l’éclatement et la dispersion qui prévalent en ces temps de « guerre intérieure »[2], l’approche multisite (Marcus 1995 ; Falzon 2009) s’est imposée : 1) en Birmanie, les enquêtes ont été effectuées à distance par la force des choses, mais de façon régulière grâce à un réseau tissé depuis maintenant trois décennies ; 2) en Thaïlande, le long de la frontière, dans la ville de Mae Sot principalement, en mai-juin 2022, puis de nouveau l’année suivante, en gardant là encore un contact régulier avec mes interlocuteurs par Internet ; 3) en France, vers où convergent ces deux dernières années nombre de réfugiés birmans.

Une telle approche multisituée consiste à enregistrer en temps réel le souffle d’une fragmentation ressentie au niveau des individus, des familles comme de la société dans son ensemble. Ce faisant, il ne s’agit pas d’essentialiser les différentes situations. Car entre le plus grand nombre resté en Birmanie, ceux, innombrables, entrés dans l’illégalité de l’autre côté de la frontière, et ceux ayant trouvé refuge dans un pays tiers, une commune incertitude constitue le fil rouge. Ce qui fait sens à travers la diversité de ces expériences est la convergence des discours et des termes utilisés pour désigner le rapport ébranlé à la famille et aux amis, les formes multiples de résistance, la perplexité quant à l’avenir propre des personnes interrogées autant qu’à celui de leur pays. Il importe en cela de tenir compte du flou inhérent à la violence dictatoriale, souvent entretenu dans les discours, entre ce qui relève de la contrainte de ce qui relève de la stratégie, du parcours individuel ou de la sphère collective. Comme bien d’autres, Ko Kyar navigue dans cet entre-deux. Vedette de musique punk et artiste peintre abstrait, encensé par quelque 800 000 followers sur Facebook, il a trouvé refuge en Thaïlande, tout d’abord, puis en France. Lorsqu’en octobre 2023, il inscrit cette phrase : « Après les sommets, la chute inexorable » sur l’oeuvre monumentale dont il a recouvert les murs de l’espace chromatique à Lyon, l’absence de sujet dans la formulation, comme souvent en birman, laisse la place au doute et suscite le débat. Parle-t-il de lui, du pays, ou des deux à la fois, comme s’accorde à le penser la communauté birmane présente au vernissage ? L’artiste affirmera plus tard qu’il ne s’agit que de lui, précisant pourtant que ce qu’il décrit comme une chute est le produit du régime de terreur qui l’a contraint par deux fois à l’exil, entretenant de facto l’incertitude quant au niveau d’échelle individuel ou collectif retenu. Il ajoute qu’il s’agit d’un non-retour, tel le « courant d’une rivière », dont le texte reprend l’image[3].

En plus des très nombreuses rencontres informelles, une soixantaine d’entretiens ont été effectués entre 2021 et 2023, dans leur grande majorité en langue birmane, avec des incursions en anglais lorsque nécessaire. La durée de chacun d’eux est d’environ trois ou quatre heures d’une grande intensité et à forte charge émotionnelle. Leur déroulé suit une structure similaire. Références historiques, avec le rappel des révolutions et des coups d’État successifs, dont toutes les familles sans exception portent les cicatrices. Mémorisation au jour près des événements qui se sont succédé ces derniers mois, figés dans les esprits comme autant de traumatismes. Les expériences individuelles et les sensibilités de chacun orientent bien sûr les entretiens, car, dans ce marasme collectif, il n’y a que des cas particuliers.

Un second choix d’ordre méthodologique concerne la prise en compte de l’état émotionnel dans lequel plongent les nouvelles conditions de vie. Frontières poreuses s’il en est, oscillant entre affects et émotions, les sphères du sensible ont tout d’abord été considérées comme une partie non signifiante des entretiens. À tort. Car au-delà du mal-être de l’exil, leur récurrence dans les discours, dans les yeux hagards et les hoquètements, dans les silences gênés, dans les attitudes et les gestes maladroits, jusque dans les ondes qu’elles propagent est une expérience nouvelle, jamais rencontrée dans les enquêtes antérieures, y compris dans les conditions aussi difficiles que celles imposées dans les enclaves de travailleurs migrants du centre de Bangkok (Robinne 2022). Une expérience qui submerge à force de se répéter. Raison pour laquelle, dans un second temps, le champ émotionnel s’est imposé comme vecteur incontournable à la compréhension des bouleversements dont la junte est responsable. Parmi les personnes interrogées, les artistes occupent une place prépondérante, non seulement parce qu’elles et ils sont parmi les plus engagés (beaucoup l’ont payé de leur vie, d’autres ont pu dans l’urgence être exfiltrés en bénéficiant d’un réseau international, la majorité restée dans le pays courbe le dos ou se bat) ; mais aussi parce que leurs oeuvres, les commentaires qu’elles et ils en font et qu’elles suscitent, composent en filigrane les jalons de ce à quoi aspire la société birmane sans toujours le concevoir clairement.

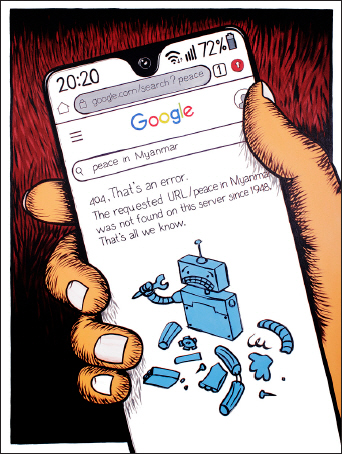

Composer avec les contraintes

Ce qui, en Birmanie, fut maladroitement qualifié de « transition démocratique » — période couvrant de novembre 2015 à janvier 2021 — n’en ouvrit pas moins des horizons jusqu’alors inexplorés. Le temps était à la découverte d’un nouveau monde sans trop prêter attention à la prégnance d’une idéologie nationale polymorphe : nationalisme militaire, nationalisme bouddhique et nationalisme ethnique. Du fait de leur concomitance et de leur imbrication, ces trois nationalismes avaient valeur systémique, mais, dans l’euphorie, personne — ou presque (Egreteau 2016 ; Robinne 2017-18 ; Cheesman 2018 ; Christensen et al. 2019) — n’y prit garde, feignant au mieux de ne pas se rendre compte du péril qu’ensemble ils représentent, au pire minimisant la portée de la guerre intérieure et des replis identitaires contre lesquels ne cesse de buter la Birmanie depuis l’indépendance. Réalisé en 2020, et donc peu avant le coup d’État, un dessin de Ko Thoe, artiste birman réfugié en France, est à cet égard une merveille de condensé éditorial : le cadran d’un téléphone portable affiche « Erreur 404. L’URL “paix au Myanmar” n’a pu être trouvée sur ce serveur depuis 1948 »[4] (voir Fig. 1).

Fig. 1

Oeuvre de Ko Thoe, Guerre civile sans fin, à la recherche de la paix

Aussi, du fait de l’ampleur de la révolte populaire, de la virulence de la répression, et de son relai sur les réseaux sociaux, le coup d’État militaire en date du 1er février 2021, plus que tout autre, se fait catalyseur d’une conscience politique émergente. L’expression « Génération Z » — devenue « GenZi » dans le langage courant — voit le jour durant les manifestations de masse de février et mars 2021 pour désigner, dans toute son hétérogénéité, une société civile habituellement non engagée politiquement, mais veillant à la préservation d’un espace de liberté que laissèrent entrevoir les élections de 2012, puis celles de 2015. « Génération Z » désigne cette génération où le critère d’âge est secondaire, pour autant que l’on puisse parler ainsi des jeunes — dont beaucoup de jeunes femmes — qui ont très tôt été aux avant-postes de la résistance ; un critère d’âge secondaire en regard de l’étendue sociologique des forces d’opposition à la junte, toutes classes d’âges et toutes catégories sociales confondues. Une expression qui n’a pas de correspondant vernaculaire, si ce n’est « nouvelle génération »[5], au sens « d’ère ou d’idéologie nouvelle » analyse Ko Way[6], autrefois professeur de philosophie à l’Université de Yangon, aujourd’hui apatride, rencontré dans la ville frontalière de Mae Sot, en Thaïlande. « Un état d’esprit, poursuit-il, fait d’ouverture et de transparence »[7]. Une forme raisonnée articulant les différentes sphères de la pensée que sont, selon lui, « le spirituel, la croyance, l’intellect, le mental »[8]. Autrement dit, une « génération en mouvement », celle des « libres-penseurs »[9], suggère Moh Moh (guide touristique) à son compagnon Ko Myint (informaticien), eux aussi passés de l’autre côté de la frontière.

Une génération pour laquelle un avenir prometteur semblait tracé, mais qui a soudainement vu son quotidien ramené à une question de « survie »[10]. Survie, c’est l’intitulé de l’un des derniers poèmes de Khet Thi, mort sous la torture[11] ; c’est la survie qu’illustre Ko Thoe sous le coup de l’émotion en apprenant le sort de ses amis (voir Fig. 2) ; elle encore qu’évoquent invariablement les témoignages enregistrés ces deux dernières années. Une « génération » prête à prendre tous les risques et à franchir toutes les frontières au profit d’une « révolution du printemps pro-démocratique », thème repris comme un refrain le soir dans les rues, lorsque les manifestations spontanées étaient encore possibles. Une génération convaincue de la nécessité d’une ère nouvelle à bâtir, et, avec elle, de quelques frontières à transgresser.

Fig. 2

Oeuvre de Ko Thoe, Survivre sous la torture

En temps ordinaire, le franchissement des frontières — « frontière des lieux, frontière du temps, frontière du monde social et du sensible » (Agier 2013 : 32) — accompagne un changement de statut et organise le changement social. Dans la sphère du religieux, on le sait, le franchissement de seuils lors de rituels initiatiques produit une forme nouvelle de socialisation, les cyclicités cérémonielles renouvelant par la suite l’adhésion communautaire. Sur le plan des formations identitaires, je l’ai montré, ce sont dans les dynamiques relationnelles, les partenariats villageois et leurs formes de répartition que les carrefours sociaux trouvent leur consistance, c’est-à-dire ce qui fait se tenir ensemble des éléments hétérogènes (Robinne 2021, 2023). En situation d’exil, la médiation associative tient habituellement lieu de vecteur privilégié de recomposition du lien social (Baujard 2010 ; Johnson 2014 ; Bolotta 2021). Mais lorsque, de façon extraordinaire, la violence illégitime d’une junte se tourne contre son propre peuple, lorsqu’à la violence armée s’ajoute la violence diffuse et que la violence d’État se fait chasse à l’homme, que les déplacements de populations le conjuguent aux départs à l’étranger, le franchissement des frontières, dans les différentes acceptions du terme, s’en trouve précipité. Un passage d’une fulgurance et d’une brutalité inimaginables, car, explique Ko Kyar, « personne ne peut se mettre à notre place pour cette simple raison que nous-mêmes, à aucun moment, n’aurions imaginé nous retrouver dans la situation où nous nous trouvons ».

Dans un tel contexte où la violence devient systémique et la terreur, ordinaire, il est légitime de se demander quelles formes de socialisation peuvent encore émerger derrière l’entreprise de désocialisation totalitaire — « totalitaire » plutôt qu’« autoritaire », tant la violence actuelle est diffuse et s’immisce jusque dans les moindres arcanes de la vie sociale ; « désocialisation » tant le régime de la terreur, de la spoliation et de l’exil peut faire basculer tout un chacun dans la « marge intégrale » (Thazin et Campbell 2022 ; Campbell 2022). Acculée par les contraintes totalitaires, la société birmane dans son ensemble se trouve en demeure de composer avec les contraires pour survivre.

Composer avec les contraires

Depuis des décennies, la Thaïlande — avec l’Inde et la Malaisie — est une destination privilégiée des laissés pour compte, populations désoeuvrées originaires pour la plupart des hautes terres de Birmanie. Habituels candidats à l’exil, ceux-là sont rejoints à partir des années 2000 par des paysans de la vallée de l’Irrawaddy et du delta, dépossédés de leurs terres pour diverses raisons (remembrement à la suite du cyclone Nargis, exploitation de mines à ciel ouvert sur des terres agricoles, percée de corridors de développement). Ils viennent grossir les bidonvilles de Yangon ou les camps de réfugiés le long de la frontière, ils alimentent la main-d’oeuvre bon marché sur les chalutiers de pêche du golfe de Thaïlande, rejoignent les zones industrielles de la périphérie de Bangkok, ou encore s’agglutinent dans les enclaves de travailleurs migrants, toujours plus nombreuses au centre de la mégapole (Pongsawat 2007 ; Pearson et Kusakabe 2016 ; Baghdadi 2019 ; Robinne 2022).

À ces populations d’origine rurale, issues des classes sociales comptant parmi les plus défavorisées et les moins éduquées, vient désormais se surajouter, depuis le coup d’État du 1er février 2021, une population citadine dont l’avenir semblait tout tracé. Ce sont, dans un premier temps, de jeunes chefs d’entreprises à la fine pointe de la technologie, des spécialistes du marketing numérique, des graphistes, des employés du secteur bancaire, des guides touristiques et des artistes à succès ayant, comme tout le monde, manifesté leur colère dans la rue sans que cela en fasse pour autant des activistes politiques. Ce sont, dans un second temps, à partir de 2022, des intellectuels ayant rejoint le mouvement de désobéissance civile : instituteurs, médecins, professeurs d’anthropologie — dont trois collègues femmes rencontrées par le passé lors de conférences internationales —, professeurs de philosophie, de mathématique, de biologie, etc., ayant trouvé refuge en toute illégalité dans la ville frontalière de Mae Sot, en Thaïlande. Issus du milieu urbain et des classes moyennes ou supérieures, les nouveaux migrants se retrouvent dépossédés de tout, de leurs biens et de leurs comptes bancaires, de leurs activités professionnelles, de leurs collègues, de leurs familles, mais aussi de leur insouciance, de leurs projets, de leurs repères[12].

Émotion conceptuelle

Composer avec les contraires, c’est tout d’abord ce que veut traduire l’oxymore « émotion conceptuelle ». L’anthropologie des émotions s’attache à distinguer, d’un côté, les affects, ou expériences sensorielles, toutes ces corporalités ayant la capacité d’affecter autant que d’être affectées ; de l’autre, les émotions en tant que constructions sociales associées à des conjonctures historiques (McCarthy 1994 ; Plancke et Simoni 2018)[13]. Une émotion raisonnée en quelque sorte.

Difficile toutefois de prétendre séparer affects et émotions tant les deux s’entremêlent. Là où les larmes de la souffrance et les cris du coeur ne peuvent laisser insensibles, la distance de l’analyse voit dans les émotions un des modes opératoires par lesquels s’exprime aussi le changement social en cours. Franchissement d’un espace émotionnel, dont la colère est le vecteur, à un espace conceptuel en quête d’un projet audible. Franchissement en butte le plus souvent à l’objectif immédiat de survie qui s’impose au quotidien sur toute autre considération. Très concrètement, c’est, pour ce jeune dentiste et son épouse institutrice restés en Birmanie, une reconversion dans la fabrique de mobilier en bambou face à l’impossibilité d’exercer leurs métiers. C’est, pour ces deux familles de sans papiers[14] partageant la même maison à Mae Sot, en Thaïlande, anciens professeurs d’université et anciens entrepreneurs, le choix d’ouvrir un restaurant malgré les risques encourus, afin de faire face financièrement, mais aussi pour « penser à autre chose », « éviter la déprime »[15]. C’est, pour ce couple d’anciennes vedettes de la télévision d’État et leur petite fille, la contrainte de devoir changer d’hôtel tous les quinze jours dans l’attente d’un relogement pérenne quelque part en France. C’est, pour les expatriés en contrat professionnel (Ko Hpon), matrimonial (Ma Sulet), ou confessionnel (May Thazin), ce doute intrusif quant à la possibilité de retourner en Birmanie sans risquer l’emprisonnement. Face à l’ampleur des contraintes et à la diversité des situations, où affects et émotions s’entremêlent en permanence, tenter d’extraire du sens revient à articuler les contraires, une épistémologie du vécu entre nature sensible de la colère et raison politique en cheminement. Il se forme ainsi « des communautés émotionnelles qui sont des communautés politiques » (Jimeno 2023 [2019] : 131).

Les artistes contemporains expriment sans doute le mieux la charge émotionnelle à l’oeuvre dans la métamorphose en cours. Réfugié en France quelques mois après le coup d’État, Wooh est dessinateur de bandes dessinées. À l’instar des oeuvres de nombre d’artistes contemporains, l’ouvrage intitulé Par‑Jyoung, dont il est l’illustrateur, participe ces dernières années au renouvellement de la création artistique en Birmanie (Wooh et Thein Lin 2020)[16]. L’ouvrage rompt avec les habituels thèmes bouddhiques, avec les traditionnels héros historiques, ou encore avec le détonnant humour birman d’autodérision. Par le style graphique tout autant que par le sujet traité, Par-Jyoung projette le genre dans la modernité. L’histoire a pour héros principal un résistant birman de la « Génération 88 ». À travers lui est relatée la vie quotidienne des étudiants activistes, membres de l’Army of Burmese Students Democratic Force (ABSDF), entraînés par la Kachin Independence Army (KIA) à la frontière sino-birmane. Page après page, des scènes de torture au réalisme débridé. Images saisissantes de prisonniers entravés aux chevilles à une même longueur de chaîne, accroupis sur une poutre rendue glissante par la merde, en train de déféquer au risque que l’un, déséquilibré, entraîne avec lui tout le groupe dans la fosse. L’ouvrage est désormais interdit.

Tout dans le discours et la gestuelle de Wooh pour évoquer son travail se rapporte à l’émotion[17]. Plusieurs de ses illustrations ont quelque chose du Cri de Edvard Munch (dont il me souffle le nom) ; « le cri de l’émotion » dit Wooh en mimant la scène, bouche distendue hurlant souffrance et colère, celles d’une société birmane sidérée par tant de violence (voir Fig. 3). Sur une autre planche, des gens en état de catharsis rappellent l’autoportrait de Luz (que je lui fais découvrir) après l’attentat contre Charlie Hebdo à Paris : démultiplication d’un petit personnage aux yeux exorbités qui ne se remet que tardivement à marcher (Luz 2015) (voir Fig. 4 et 5). La dimension émotionnelle est par essence contenue dans les oeuvres des artistes, mais pas seulement. L’émotion traverse l’ensemble des témoignages recueillis. Par contraste avec les enquêtes effectuées jusqu’alors en Birmanie, dans les villages des hautes terres comme parmi les travailleurs de l’exil entassés dans les enclaves de Bangkok, les entretiens auprès de la « Génération Z » post-coup d’État sont imprégnés d’une atmosphère pesante. Le regard se fixe, les lèvres pincées retiennent les larmes, les têtes brassent le vide. Certains se lèvent, pris d’une soudaine bougeotte, font quelques pas, allument une cigarette, trébuchent contre le seuil en sortant à l’extérieur prendre l’air ou renversent un verre d’un geste un peu trop brusque. Invariablement, le témoignage reprend, sur un trait d’humour maladroit ou en nettoyant le verre de ses lunettes pour se donner bonne contenance, ponctué de raclements de gorge et de temps morts.

Fig. 3

Oeuvre de Wooh (nom d'artiste Oo), Émotion, le cri

Fig. 4

Oeuvre de Luz, Catharsis

Fig. 5

Oeuvre de Wooh (nom d'artiste Oo), Catharsis

Émotion lorsque Ma Thet parle de son arrestation le 7 juin 2021, conduite cagoulée jusqu’à un centre d’interrogatoire. Seule dans une cellule exigüe, sans même une natte sur laquelle s’étendre. Seul objet disponible : un pot qu’elle vide deux fois par semaine dans une fosse septique où elle croise ses compagnons d’infortune. Évoquant le viol, ses mains jointes paumes contre paumes se positionnent machinalement au niveau de l’entre-jambes, comme pour se protéger de la souillure infligée, ou reproduisant malgré elle une violence qui dépasse l’entendement[18]. Émotion lorsque Ma Suu évoque son frère médecin assassiné, l’explosion d’une bombe sur le chemin du retour après avoir conduit ses enfants à l’école ; Saw Thuza, son père mort en prison ; Wooh, son ongle arraché dans un centre d’interrogation et ses quatre années d’auto-emprisonnement dans la soupente de la maison de ses grands-parents. Émotion bien sûr quand ces anciens cadres, chefs d’entreprises ou artistes renommés, se retrouvent en situation d’exil avec l’angoisse de la course aux papiers qui ne viennent pas, puis de tous ces formulaires dont ils ne savent trop quoi faire ; le choc, vécu comme une humiliation de se voir côtoyer les plus précaires dans les queues pour l’obtention de nourriture gratuite ; l’anxiété de la mobilité, de la course au logement, d’allocations interrompues ; l’incertitude du regroupement familial, de savoir si le conjoint, les enfants, se résoudront eux aussi à prendre le chemin de l’exil, et, le cas échéant, si le pays tiers permettra ce regroupement, et, si oui, si elle ou il déjà sur place pourra assurer à ceux encore là-bas de quoi survivre ici ; l’attente dont on ne voit pas le bout et la nostalgie d’improbables jours meilleurs en songeant aux jours d’avant. Émotion lorsque tous parlent de leurs activités professionnelles stoppées net, de leur famille fragmentée, de leur pays éclaté, de leur avenir incertain. Émotion encore lorsque, au petit matin, Maé est secouée de sanglots en apprenant l’exécution par pendaison de quatre activistes.

Aussi prégnante soit-elle dans les propos des personnes interrogées, aussi traumatisante soit-elle dans les parcours de vies brisées, quelles que soient les différentes formes violentes ou non violentes de son expression, l’émotion est un élément de compréhension déterminant du changement social par la maîtrise qui en est faite collectivement. Elle s’exprime aussi dans le choix d’un engagement qui touche aux fondements mêmes du pacifisme.

Non-violence et violence défensive

Composer avec les contraires, c’est aussi articuler violence et non-violence, deux termes qui reviennent en boucle dans les témoignages recueillis.

Resituée dans la sphère hindo-bouddhique dans laquelle elle fluctue, l’idée même de non-violence est comprise par le plus grand nombre — essentiellement depuis Gandhi et sa lutte pour l’indépendance — comme étant une vertu cardinale de l’hindouisme. Un retour aux textes anciens montre toutefois que la notion d’ahimsa ou avihimsa en sanskrit, littéralement « non-désir de porter atteinte » selon la tradition védique, renvoie à un champ d’application très restreint qu’est la maîtrise sacrificielle de la violence (Biardeau 1972 : 44-46 ; Vidal et al. 1992 : 12). Ce même terme sanskrit ahimsa figure également dans la chronique royale sri-lankaise Mahavamsa, pourtant rédigée en pāli, en tant que l’un des « dix points du code à l’usage des rois et des justes » (Bartholomeusz 2002 ; Candier 2020). Et, bien qu’il revienne à maintes reprises dans le canon bouddhique, également rédigé en pāli, son emploi au sein de la société birmane relève de l’exception, privilège de quelques érudits. Le correspondant pāli de ahimsa, tout du moins maladroitement tenu pour tel, est panatipata veramani ; il renvoie au premier des cinq préceptes fondamentaux — pancasila en pāli ou nga-pa tila en birman pāli — que tout bouddhiste est tenu de respecter. Hors de cet espace rituel et spirituel de la sphère hindo-bouddhique, la terminologie birmane liée à toutes formes de violences relevant du droit coutumier est très diversifiée.

Dans le contexte de guerre intérieure dans lequel se trouve plongée la Birmanie, ce sont en effet d’autres termes, non plus dérivés de la tradition savante et religieuse, mais issus du langage ordinaire, que mobilisent les tenants de l’opposition à la junte. Les réfractaires à la lutte armée parlent ainsi de akyam: ma phek, « ne pas embrasser la violence », par opposition à akyam: phek, utilisée par la junte avec le sens de « terroristes » pour désigner quiconque prétend lui résister[19]. De manière significative, ce terme, terroristes, tend à se substituer au vocable rebelles, habituellement mobilisé par la junte birmane pour désigner les groupes armés associés aux minorités ethniques. Un tel glissement terminologique est à mettre en corrélation avec l’extension du conflit dans tout le pays, hautes terres et basses terres confondues, l’ensemble de la société civile étant désormais considéré comme un ennemi potentiel[20]. Une variante pour signifier « non-violence » introduit l’idée de « pacifisme »[21]. En ces temps de guerre intérieure, de guérilla urbaine, de violences et de conflits systémiques, de rumeurs et de délations, ce ne sont donc pas aux concepts hindo-bouddhiques auxquels il est fait appel, mais plutôt à un ensemble d’expressions issues du vocabulaire birman usuel — et seulement elles — qui reviennent régulièrement dans le discours de personnes se réclamant de la non-violence.

« Activiste pacifiste », dit l’artiste Ko Thoe en parlant de lui[22]. Son engagement politique, il s’en souvient très bien, date de 1994, un an avant son baccalauréat. L’époque où il découvre un classique de la littérature birmane, Les étudiants [qui] retournent le bol à aumônes[23], publié en 1938. L’auteur, Thein Phay Myint, plus connu sous le nom de Thakin Thein Phay, est l’un des camarades de Aung San, héros de l’indépendance. L’ouvrage relate le soulèvement étudiant de 1920 contre le Yangon University Act promulgué par le pouvoir colonial britannique. La traduction anglaise, sous le titre Students’ Boycott, est significative de l’évolution sémantique de l’expression, dont un autre sens est « faire grève ». Mais c’est lors de la révolution safran, en 2007, que débute réellement l’activisme de Ko Thoe. Un engagement douloureux pour ce qui le concerne, car à la résistance populaire s’entrechoque une dimension personnelle ; son père est en effet un fidèle parmi les fidèles des dictatures militaires. Le coup d’État du 1er février 2021 incite Ko Thoe à entrer dans une résistance active, mais non violente, au sein de la Student Union et de la Young Poet Union. Lors des premières manifestations en date du 7 février 2021, son poing levé dessiné au trait noir épais, surmonté du slogan « DICTATURE — DÉGAGE », est brandi par les manifestants et reproduit dans tout le pays. Profitant du réseau international mis en place au bénéfice des artistes, il finit contre toute probabilité par trouver refuge en France, laissant sa famille derrière lui, sans certitude de regroupement ultérieur.

Entre résistance non violente embrassée par Ko Thoe et violence défensive dont se revendique Ko Thak, deux images contrastées de l’opposition à la junte se dégagent. Pour eux, violence et non-violence ne sont pas contradictoires. Elles sont les formes consubstantielles de la « révolution du printemps » et des révolutions précédentes.

Ko Thak vit caché depuis maintenant deux ans dans la ville frontalière de Mae Sot, en Thaïlande. Du fait de son engagement dans les forces de résistance armée, les People’s Defense Forces (PDF) qualifiées de terroristes par les généraux, il se retrouve lui aussi sans attaches dans un pays tiers où il n’est pas le bienvenu. Un peu plus d’un mois après le coup d’État du 1er février 2021 et des manifestations monstres qui s’en sont suivies, la répression aveugle ouvre la voie à la guérilla urbaine[24]. En mars, il rejoint la Young Myanmar Ranger Alliance (YMRA), force de défense dont les membres, équipés de casque de moto, de boucliers en tôle, de lance-pierres, de sarbacanes improvisées, sont aux avant-postes des barricades. Arrêté lors des funérailles d’un de ses proches, puis libéré sous conditions, il rejoint finalement les forces paramilitaires entraînées par l’armée karen dans le massif montagneux entre la Birmanie et la Thaïlande. En se décidant à passer la frontière, il est conscient de franchir un nouveau seuil, sans doute irréversible, dans la séparation avec ses parents, ses collègues, sa petite amie, son pays.

C’est grâce à l’assistance de « Tante »[25], appellatif générique désignant les personnes de statut supérieur ou plus âgées que soi, qu’il parvient à franchir la rivière séparant les deux pays. Commerçante transfrontalière, trafiquante en tous genres, passeuse de sans papiers, intermédiaire auprès des services de l’immigration birmane et thaïe, « Tante » est aussi hôtesse informelle pour des réfugiés des deux côtés de la frontière. À Mae Sot, elle sous-loue deux maisons dans un quartier proche du « pont de l’amitié » longtemps fermé et toujours placé sous haute surveillance. Le nombre de personnes qu’elle y héberge est variable, une petite dizaine par maison, le volet métallique du rez-de-chaussée en permanence baissé aux trois quarts. Comme elle l’avait fait du côté birman de la frontière, elle propose à Ko Thak de l’héberger du côté thaï moyennant rétribution. Elle a depuis lors disparu, incapable de rendre les 3 x 5000 $ US que trois de ses locataires en situation illégale lui avaient confiés dans l’espoir, par son entremise, d’obtenir une carte verte pour les États-Unis. Parlant d’elle, le titre honorifique de « Tante » est désormais remplacé par son nom personnel, précédé d’un préfixe féminin dépréciatif et prononcé avec dédain, les lèvres pincées.

Seule certitude : l’avenir immédiat pour Ko Thak est dans la lutte. Il parle de « violence défensive »[26], qu’il décrit comme une lutte tournée vers la défense d’un projet démocratique partagé par le plus grand nombre, quand bien même ni lui ni son amie ne s’imaginent un avenir en Birmanie. Un projet qui, nécessairement, puise dans le tréfonds birmano-bouddhique dont l’une des pierres angulaires est le devoir d’entraide.

Obligation morale par-delà les clivages

Composer avec les contraires, c’est également ajuster la notion karmique de prédestination au contexte actuel de survie et d’incertitude face à l’avenir. Notion autour de laquelle évoluent tant le rapport aux anciens, aux maîtres, aux parents, et aux aînés, fait de respect et de crainte, que le périmètre de la solidarité qui lui est attaché.

Un commentaire de Salai Aung a été une sorte de révélateur. Issu de la « Génération 88 », en référence au soulèvement populaire de 1988 contre la politique du général Ne Win, son nom est associé en Birmanie au mouvement Army of Burmese Students Democratic Force (ABSDF) dont il est l’un des membres fondateurs. Il en fut des décennies durant l’un des membres du comité exécutif, jusqu’à son départ en France, au courant de 2023, en tant que réfugié politique. Cet activiste intellectuel défend l’idée selon laquelle la hiérarchie militaire considère « l’armée comme père et mère du peuple ». Un état d’esprit qui justifierait, selon lui, l’emprise, de nature paternaliste, de la Tatmadaw — le nom donné à l’armée birmane — sur la population réduite à une entité infantile. Un enfant dont il faut prendre soin, dont l’éducation, la récompense, la punition relèvent en d’autres termes de la pleine et entière responsabilité de l’armée. Une idée somme toute assez commune parmi les dictatures dans le monde ; à cette différence près qu’en Birmanie bouddhique, le respect d’essence karmique dû aux anciens s’accompagne d’un sentiment de crainte. Ce n’est pas une simple vue de l’esprit, mais une réalité bien prégnante où il est admis que l’injonction, l’admonestation et la punition — avec le redoutable « prends garde, je vais te battre avec un bâton » suivi en général d’effet immédiat à l’encontre des enfants — relèvent de l’ordre des choses transmis de génération en génération[27]. Bien que pas toujours aussi clairement exprimé, le fait de repenser cette notion de respect mêlé de crainte est l’une des aspirations communément partagées au sein de la Génération Z. Pour la comprendre, il importe de la resituer dans le contexte bouddhique, articulant solidarité sociale et hommage aux anciens, dans lequel elle navigue.

Référence incontournable dans son analyse des relations de parenté et du mariage en Birmanie, l’anthropologue Melford E. Spiro (1986 [1977] : 52) met à juste titre l’accent sur le devoir d’entraide au sein de la famille, quelles que soient les circonstances, heureuses (mariages) ou malheureuses (funérailles)[28]. Il n’engage, selon cet auteur, que les membres d’une même famille nucléaire ainsi que le groupe de descendance cognatique sur trois générations. C’est au sein de ce périmètre restreint, qualifié de « stock familial », que s’exprime l’obligation morale de l’entraide, périmètre au-delà duquel elle devient optionnelle, relevant alors de relations amicales moins contraignantes. Les enquêtes menées ces dernières années montrent toutefois que l’obligation morale de l’entraide déborde le seul cadre familial. Elle s’étend au voisinage et parfois même au-delà, au niveau national et international, par le biais de la diaspora. À Mandalay, par exemple, des équipes de volontaires sont immanquablement constituées dans chaque quartier, les différentes maisonnées remettant une somme d’argent à hauteur des moyens de chacun et sans obligation. L’intervention de l’association peut prendre différentes formes (collecte d’argent, prêt de matériel, groupe de volontaires) dès lors que cela relève de l’intérêt collectif.

L’entraide sous cette forme n’est pas l’apanage de la seule sphère birmano-bouddhique. D’une part, l’universalité du concept évolue au sein même du paysage confessionnel dominant qu’est le bouddhisme. D’autre part, les réseaux d’échanges et d’entraide envisagés plus globalement au sein du paysage fondamentalement hétérogène qu’est la Birmanie se caractérisent aussi par leur propension à traverser les communautés ethniques et religieuses ; la circulation des personnes, des biens et des concepts est même le propre des formations identitaires au sein de paysages hétérogènes (Robinne 2021). Depuis que la junte prend pour cibles les associations caritatives, quelles qu’elles soient, la dynamique d’entraide est mise à mal. Naw Naw explique avoir par prudence quitté l’association dans laquelle elle était bénévole en apprenant l’arrestation d’une donatrice trahie par son compte bancaire ; Ma Thet a dû se réfugier en Thaïlande, à Mae Sot, lorsque le responsable d’une organisation caritative fut interpellé en possession d’une liste de donateurs venus en aide aux habitants d’un village bombardé ; Kyaw Thu, responsable au niveau national d’une fondation venant en aide aux plus miséreux — naye kunyi hmu athin — a été contraint de fuir précipitamment à l’étranger.

Curieusement, Spiro ne mentionne dans l’ouvrage Parenté et société (1986 [1977]) ni l’obligation de gratitude envers les aînés, ni sa forme ritualisée qu’est l’hommage rendu par les cadets aux aînés, les disciples aux maîtres. Loin d’être antinomiques, les deux analyses, centrées pour l’une, sur l’hommage aux anciens, et pour l’autre, sur les obligations morales de l’entraide, participent pourtant à une même sphère conceptuelle de solidarité[29]. Dans son acception bouddhique, le rapport de « bienfaiteur » à « bénéficiaire » relève des cinq objets de vénération (Anandaw Ananda nga pa) que sont le Bouddha, l’enseignement du Bouddha, le clergé bouddhique, les parents et les maîtres. Au quotidien, les relations sociales sont imprégnées d’un état de gratitude et de soumission respectueuse des cadets envers les aînés, des enfants envers leurs parents, des élèves ou des disciples envers leurs maîtres[30]. Une relation hiérarchisée, et donc asymétrique, au sens où au don matériel (nourriture, argent) des novices aux initiés s’ensuit un retour symbolique sous forme de bénédiction. Dans toute sa simplicité, la très courte cérémonie d’hommage se situe au-delà même du temps rituel et par-delà l’espace communautaire[31]. Sa sobriété même contribue à son ancrage dans la société birmane au sens large. À l’instar des associations de quartier, les associations d’anciens élèves dépassent le périmètre du voisinage immédiat ou de la famille proche. Dans son acception bouddhique, l’hommage rendu aux parents, aux maîtres comme aux anciens est un des fondamentaux de l’acquisition de mérites. Peu importe que la mère de Daw Thin et de Daw Win soit musulmane ; ses anciens élèves, ou leurs représentants successifs — car l’hommage dépasse le seul cadre individuel — se rendent deux fois l’an chez elle, lors de la pleine lune du mois de Tagu (mars/avril) et de celle de Tazaungmun (novembre/décembre), pour faire montre de gratitude[32].

Lorsqu’un tel hommage se déroule dans un contexte de tensions intergénérationnelles, l’obligation morale envers les aînés n’en est pas pour autant remise en cause. C’est ainsi qu’il faut comprendre l’attitude de Ko Thoe, en tous points opposé à ses parents sur le plan politique, mais qui n’en subvenait pas moins — avant de trouver refuge en France — à leurs besoins dès qu’il le pouvait, leur rendant hommage comme il se doit lors du jour de l’an bouddhique. Dans le même sens, le profond clivage entre certains jeunes dont les parents sont issus des rangs de l’armée ou de l’administration militaire constitue le fil rouge du discours de Ko Hpon, épidémiologiste, expatrié en France pour des raisons professionnelles, où il se trouve bloqué depuis la pandémie de COVID-19 et le coup d’État. On pourrait multiplier les exemples. Ma Tin, l’une des cheffes de file de l’opposition à la junte en France, a longtemps fait siennes les idées de son père, ancien militaire, qui voue depuis 1962 une fidélité inébranlable aux dictateurs successifs ; les relations père-fille ne sont pas pour autant rompues, y compris depuis le coup d’État de février 2021. Mais quand, par la force des choses, pour cause d’éloignement, les liens de solidarité se trouvent distordus, les substituts modernes pour pallier cette situation (dons par Internet, envois bancaires, recours à des intermédiaires) s’avèrent le plus souvent hors de portée des travailleurs de l’exil, des réfugiés ou de toutes autres personnes en situation d’apatridie.

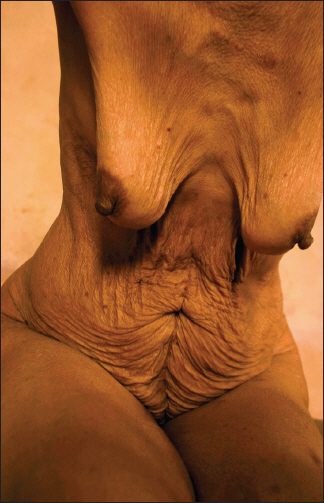

Un pan entier de l’oeuvre de Nge Lay avant qu’elle ne se retrouve réfugiée en France est d’inviter à repenser les relations enfants-parents-conjoints alors même que le pays était engagé dans une phase de transition démocratique à laquelle mettra fin le récent coup d’État. Une série de photographies montre des familles en tenues traditionnelles posant dans un alignement vaguement pyramidal, les enfants de part et d’autre des parents. L’artiste plaque à chaque fois un masque sur le visage du père afin de souligner, pour mieux la revisiter, la dominante patriarcale ; mais pas seulement celle-ci. Elle a entrepris un exercice comparable avec sa mère, alors au crépuscule de sa vie ; à travers les prises de vue d’un corps métamorphosé par la grande vieillesse, formes flasques et peau plissée, ce n’est pas seulement un corps âgé qui est mis à nu, mais la métamorphose d’une relation mère-fille apaisée (voir Fig. 6). Une relation non plus seulement placée sous le déterminisme d’une obligation morale que doit une fille à sa mère, mais sous le signe d’une concorde entre une plus âgée modelée par l’expérience et une plus jeune qui vient de mettre au monde une petite fille.

Mémoire et perspectives

Composer avec les contraires revient enfin à ajuster la prédestination karmique aux nouveaux canons de la modernité, articulation délicate entre déterminisme des actions passées (la prédestination) et maîtrise de son propre parcours de vie (la destination). Resituées dans le contexte actuel de contestation, les deux notions de « prédestination » et de « destination » sont respectivement rendues par les termes vernaculaires eshé et anauk, dépourvus de sacralité. En plus de signifier respectivement le « levant » (l’est) et le « couchant » (l’ouest), ces termes désignent un temps passé, que l’on souhaite révolu, et un temps futur, auquel on aspire. Un temps qui, en perdant de sa cyclicité rituelle et cosmique, change la nature même d’un ordre social en vertu duquel respect et peur se trouvent dissociés.

Fig. 6

Oeuvre de Nge Lay, Reflections of Experiences of the Icons

L’exercice mémoriel[33] et sa métamorphose dessinent la trame des oeuvres de Nge Lay et de son mari, Aung Ko. Une réflexion engagée par le couple durant les cinq années d’ouverture démocratique, de 2015 à 2020, et poursuivie par la suite en tant que réfugiés en France. Ils sont hébergés à Paris dans des résidences d’artistes avant, ils le savent, de devoir trouver d’autres solutions. Nge Lay explore le concept du temps et de la mémoire en juxtaposant des photos prises sous le même angle ou dans la même posture à environ un siècle d’écart. Pour la Birmanie, son choix s’est porté sur trois bâtiments de Yangon, un choix à haute valeur symbolique du fait de l’histoire coloniale comme du sens dont chacun d’eux est censé être investi : 1) la Haute Cour, où n’est plus rendue aucune justice ; 2) la Bourse du Commerce, qui ne régule plus rien ; et 3) l’Hôtel de Ville, dont l’accès au public est impossible. Le flou qui se dégage de la juxtaposition d’images passées et actuelles a pour objet, explique la photographe, de « défiger » ces architectures et de traduire, dans le même temps, cette longue ère d’incertitude que n’en finissent pas de traverser le pays et ses habitants. L’espace-temps est aussi l’un des moteurs créatifs de Aung Ko. Lors d’un entretien à Lyon en 2022, il dessine sur mon cahier de notes une cage suspendue à un croc de boucher dans laquelle se trouve un homme-oiseau, chevilles entravées et ailes prisonnières des barreaux (voir Fig. 7). Son discours porte sur la notion d’un temps suspendu après le récent coup d’État. C’est en particulier ce que symbolise une de ses oeuvres : un calendrier sur lequel le dernier jour imprimé est celui du 1er février 2021. Une variante — également exposée en 2022 au Musée d’Art contemporain du Val-de-Marne (MAC VAL) — dresse le décompte des jours post-coup d’État par des successions de cinq traits, l’un barrant les quatre autres, à la manière des jours écoulés gravés sur les murs d’une prison.

Fig. 7

Oeuvre sans titre de Aung Ko

Fig. 8

Oeuvre de Aung Ko, Anaghat/Forward

Aung Ko est aussi un sculpteur dont la renommée dépasse les frontières de la Birmanie. Il est l’un des rares à oser s’affranchir de l’art « traditionnel », qualifié — non sans une bienveillante ironie — de Tagaung pabu, c’est-à-dire « la sculpture [de l’ère] Tagaung », en référence à la statuaire de la civilisation pyu du premier millénaire de notre ère. L’expression souligne tout à la fois l’excellence de l’art birman, mais aussi son principe de répétition, des origines à nos jours. Par contraste avec cette statuaire d’apparence immuable, l’univers créatif de l’artiste relève du post-modernisme. Une de ses oeuvres, réalisée en Birmanie avant le coup d’État et vendue depuis à un collectionneur américain, représente, à taille réelle, un rickshaw — saï ka en birman, de l’anglais sidecar — poussé par un groupe d’hommes (voir Fig. 8). Ils sont dénudés, à la manière dont les travailleurs manuels sont dépossédés de tout. À cette différence près que les personnages sont peints en or des pieds à la tête, clin d’oeil à l’habitude en Birmanie de faire précéder du suffixe « or » tout ce qui est sacré, précieux, ou censé être rentable. Le « pays d’or » désigne la Birmanie, les « pagodes d’or », les édifices religieux, « l’arbre d’or », le teck ; et donc ici, par dérision, le « peuple d’or », pour désigner la nation asservie et besogneuse sous le joug de la dictature. De manière significative, cette oeuvre est intitulée anaghat, terme pāli signifiant « perspective », que l’artiste traduit en anglais par forward, comme s’il importait de souligner la dimension résolument contemporaine de son univers créatif visionnaire ; un art post-moderne, à la manière précisément dont la « Génération Z » s’imagine un avenir post-junte. Une interprétation que je m’autorise en croisant les discours des uns et des autres en situation comparable.

Ce qui interpelle par-dessus tout dans ces témoignages et les oeuvres qu’ils inspirent est le fait que leurs auteurs, rompant avec les habituels canons de l’art birman, donnent à voir le passage entre un temps ancestral et ce moment de l’Histoire encore en gestation qu’est la révolte populaire. Ce n’est plus seulement contre un passé dictatorial que s’oppose la « Génération Z » ; c’est pour la défense de son avenir, le sien propre et celui de ses enfants, vers lequel la jeunesse se projette. Ce n’est plus simplement un combat contre, mais une lutte pour. En cette période charnière, emplie d’incertitude, c’est l’idée même de « perspective » à laquelle toutes et tous se trouvent confrontés. L’expression en pāli birman revient en permanence dans toutes les bouches et dans les regards d’artistes. Elle associe expressément l’idée de « devenir » (anaghat) à celle de « projet » (ye-hman-khyek), apportant par cette nuance une vision dynamique d’un devenir sécularisé en construction[34]. Ce que formule en ces termes Ko Way en conclusion de nos échanges sur la « Génération Z » : le changement en cours marque le passage d’une idéologie attachée aux « traditions », à une tentative de se projeter vers l’avenir, sans pour autant que l’une se fasse au détriment de l’autre[35].

L’essence même du bouddhisme qu’est le karma, c’est-à-dire le solde des actes méritoires et déméritoires auquel est conditionné le cycle sans fin des renaissances, n’est à aucun moment négocié, pas plus que n’est fondamentalement remis en cause le rapport hiérarchisé aînés-cadets qui lui est lié ; un rééquilibrage tout au plus. Ce qui se profile est l’émergence d’une ligne de partage entre, d’une part, ce que Weber (1996 [1916-1917] : 465) qualifie de « déterminisme de la rétribution éthique », et, d’autre part, des choix sociétaux impliquant soi-même, sa descendance et, plus globalement, la nation. Articulant prédestination et destination, un tel franchissement implique que s’entrecroisent différentes sphères conceptuelles. C’est le cas des relations d’entraide, du rapport de genre et d’ancienneté que viennent ensemble bousculer la globalisation, la répression et l’exil. C’est le cas également dans le domaine du politique où l’on voit s’entrechoquer, sous l’influence des forces de résistance, d’un côté, l’articulation entre violence et non-violence, de l’autre, l’oscillation entre violence défensive et violence agressive. C’est encore le cas des éléments du patrimoine matériel, comme l’adoption croissante de tenues vestimentaires globalisées ou la multiplication de prénoms issus de la globalisation — Anastasia, Alex, Alfred, Monica, William, Louis, Philip, Scarlet, Iris, etc. —, totalement déconnectés d’un ordre socio-cosmique comme le voudrait l’usage. Noms et habits inspirés de la modernité, patriarcat revisité, obligations morales réinterprétées, relations intergénérationnelles réévaluées, non-violence passée au crible de la violence défensive… le processus en cours relève moins d’un simple effet de mode que du croisement d’un ensemble de sphères du social, en partie privé de ses repères habituels. Sans doute d’ailleurs faudrait-il intégrer dans l’ébullition en cours les différentes sphères du religieux, sans doute aussi la langue, l’alimentation, l’habitat, les grandes surfaces, les réseaux sociaux ; mais peu importe l’inventaire dès lors que, dans sa concomitance, le processus est sociétal.

Un faisceau de convergences semble se mettre en place avec, à la croisée des chemins, la volonté exprimée par toute une génération d’entrer de plain-pied dans une ère nouvelle ; c’est à peu près la seule certitude en ces temps de vulnérabilité généralisée. Ce qu’expriment par leur contraste deux oeuvres de Wooh et de Ko Kyar réalisées le même jour, côte à côte, lors d’un spectacle de rue organisé dans le Vaucluse, au village de L’Isle-sur-la-Sorgue, en septembre 2023. La dictature et le statut de réfugié en constituent le fil conducteur, mais tandis que le premier traduit dans un style figuratif et sombre l’émotion dans ce qu’elle a de plus poignant, le second exprime à travers un style abstrait et coloré un sentiment de liberté débridée (voir Fig. 9 et 10).

Fig. 9

Oeuvre de Wooh (nom d'artiste Oo), Those who Escaped Quietly from the Killing Field

Fig. 10

Oeuvre de Kyar Pauk, Unfinished but Done

Épilogue : la même chose autre

Imposé par la globalisation, encouragé durant la période d’ouverture démocratique, le mouvement de bascule sociétal se trouve précipité par le coup d’État de février 2021 et le déploiement, dans son sillage, d’une terreur devenue ordinaire. C’est, on l’a vu, ce qu’exprime l’omniprésence du champ émotionnel tout au long des entretiens, ce que revendiquent les forces de résistance, ce dans quoi trouve à se ressourcer l’espoir de tout un peuple. C’est aussi ce que donnent à voir les oeuvres des artistes contemporains et ce que traduisent les discours portés par les artistes sur leurs propres oeuvres. À travers elles, la colère populaire se fraie un chemin cognitif, celui d’une « Génération Z » rattrapée par ses vieux démons totalitaires au seuil d’une ère nouvelle. Une génération tenue de composer avec les contraires pour se réapproprier ce dont elle est dépossédée et prétendre accéder à un futur viable ; « la même chose autre » en quelque sorte, la définition que je donne du concept de métamorphose (Robinne 2021) se déploie sous nos yeux sans que l’on puisse encore clairement en mesurer toute la portée.

« Ce ne sont plus des êtres humains », martèlent les réfugiés à propos des autorités militaires. « Notre pays est en voie d’éclatement »[36], l’expression de Daw Thin, toujours en Birmanie, revient à maintes reprises lors de nos conversations téléphoniques. Daw Win, sa soeur, ajoute qu’ils vivent « raides comme des robots »[37], avec le souci de ne pas attirer l’attention sur soi et l’anxiété de pouvoir être arrêté à tout instant sans motif. Dans le marasme actuel, le destin des deux soeurs, le leur individuellement, au jour le jour, est une question de survie ; mais c’est aussi, au-delà, chacun le comprend, un devenir collectif inextricablement lié à l’émergence d’un État renouvelé. Un État dans lequel les nationalismes ne sont plus une forme supérieure de religion et où les religions ne se substituent pas à la citoyenneté (Gravers 1999 [1993] ; Cheesman 2017). Il n’y a jamais une telle emphase chez les personnes interrogées, toujours très prudes dans leurs propos. Ce n’en est pas moins l’horizon empli d’incertitude vers lequel chacun se tourne de façon délibérée. « Notre avenir n’est pas en Birmanie » affirment catégoriques les exilés après un éclat de rire. Un éclat de colère sourde dans laquelle marine une conscience politique en devenir.

Ce pourrait être la conclusion s’il n’y avait un autre degré de prise de conscience, qui nous échappe encore très largement bien que relevant de l’un des rouages du mécanisme totalitaire. En Birmanie, l’armée n’a besoin d’autre légitimité qu’elle-même malgré ses efforts — d’une junte à l’autre — pour mettre en scène ses donations et ses fondations pieuses. Sa seule légitimité, ce sont les coups d’État militaires alliés à la terreur organisée contre son propre peuple. L’ennemi, ce ne sont plus seulement des populations minorisées dans des confins montagneux et frontaliers ; c’est désormais l’ensemble de la population, urbaine et rurale, jeune et âgée, et sans distinction de genre, de statut ou de religion. Une telle montée en puissance de la conscience politique alimente la violence sans discernement des forces dites de sécurité. Les généraux peuvent se permettre d’être sans scrupule, car l’État c’est eux, la nation c’est l’armée. La nation au péril de la junte.

Parties annexes

Notes

-

[1]

Myanmar est le terme vernaculaire employé au quotidien pour désigner la Birmanie. Mais c’est aussi l’appellation imposée par la junte dans les années 1990 ; raison pour laquelle, à l’instar de la diplomatie française, du site en ligne Burma Studies Group et de bien d’autres, le choix est fait de retenir l’appellation Birmanie tout au long de cet article. Lorsque les nationalismes — à l’origine tout de même de soixante-quinze années de guerre intérieure — s’effaceront derrière un principe de citoyenneté unique, alors le nom Myanmar s’imposera de lui-même.

Ma reconnaissance va aux trois évaluateurs anonymes ainsi qu’aux éditeurs, dont les suggestions ont contribué de façon importante à l’amélioration de la mouture finale de ce texte. Merci à celles et ceux qui ont eu le courage d’aller jusqu’au bout de leurs témoignages, aux artistes birmans qui m’ont confié leurs oeuvres, à Luz également.

-

[2]

Pour une discussion autour de la notion de « guerre civile » et de « guerre intérieure », le sens en birman de l’expression vernaculaire pyi. dwin sic

, littéralement « pays + dans + guerre », voir Kalyvas (2006) ; Sundar

(2014) ; Mermier et Monsutti (2023).

, littéralement « pays + dans + guerre », voir Kalyvas (2006) ; Sundar

(2014) ; Mermier et Monsutti (2023). -

[3]

Amyint paw ka te-sa te-sa si: kya la

, soit « du haut + petit à petit + courant + tomber + venir ».

, soit « du haut + petit à petit + courant + tomber + venir ». -

[4]

Ma traduction.

-

[5]

La forme vernaculaire la plus proche serait myo-zay tic

, littéralement « nouvelle génération ».

, littéralement « nouvelle génération ». -

[6]

La question du nom est un préliminaire de tous les entretiens et le choix des appellations s’est toujours fait avec l’accord des personnes concernées. Hormis les noms de personnages historiques, tous les noms propres sont soit des noms d’artistes, soit des surnoms choisis par les interlocuteurs eux-mêmes, le plus souvent une première syllabe précédée d’un terme de parenté (oncle ou tante, frère ou soeur) tellement répandue que le nom en est non identifiable.

-

[7]

Littéralement « l’esprit qui est fondamentalement ouvert et transparent », soit, mot à mot : « être ouvert », pwin-lin

+ « être transparent », myin tha

+ « être transparent », myin tha

+ « qui », daw

+ « qui », daw + « esprit », seit

+ « esprit », seit + « fondamentalement », akhyé-kham

+ « fondamentalement », akhyé-kham .

. -

[8]

Respectivement khan-yu hkyayk hsaing ya

, « spirituel » ; yon-kyi hkyayk hsaing

ya

, « spirituel » ; yon-kyi hkyayk hsaing

ya  , « croyance » ; nyan-pigna hkyayk hsaing

ya

, « croyance » ; nyan-pigna hkyayk hsaing

ya , « intellect » ; seit-paing hkyayk hsaing

ya

, « intellect » ; seit-paing hkyayk hsaing

ya , « mental », au sens de « réflexion, raisonnement », à distinguer du couple

pāli nama rupa, où « corporel » et « mental »

sont étroitement imbriqués.

, « mental », au sens de « réflexion, raisonnement », à distinguer du couple

pāli nama rupa, où « corporel » et « mental »

sont étroitement imbriqués. -

[9]

A-ywé

, « mouvement », terme corrélé à l’expression pour « libres penseurs » :

lut-lap-swa twé-hkaw-tat du

, « mouvement », terme corrélé à l’expression pour « libres penseurs » :

lut-lap-swa twé-hkaw-tat du  , littéralement « les gens qui pensent librement ».

, littéralement « les gens qui pensent librement ». -

[10]

« Survie », Shin-than

.

. -

[11]

Printemps birman 2021.

Printemps birman 2021. -

[12]

Voir également Kyed (2022),

Independent Journal of Burmese

Scholarship, à propos des déserteurs. Sur l’ajustement de la Thaïlande à

l’égard des nouveaux réfugiés, voir Bhanubhatra Jittiang (2022).

Independent Journal of Burmese

Scholarship, à propos des déserteurs. Sur l’ajustement de la Thaïlande à

l’égard des nouveaux réfugiés, voir Bhanubhatra Jittiang (2022). -

[13]

Ma reconnaissance va à Qëndresa Shaqiri (2022) pour ses suggestions à la suite de son intervention « Interroger les multiples liens des émotions : circulations, idéologies, changements », lors du colloque international d’anthropologie à Lyon 2 en avril 2023 sur le thème Affects, épistémologies et conflits.

-

[14]

Considérant, avec Frédérique Fogel (2019 : 19), qu’« exil », « réfugié » ou « sans papiers » ne doivent pas être apparentés à une identité, le choix a été fait d’écrire « sans papiers » sans trait d’union pour signifier un statut provisoire.

-

[15]

L’expression vernaculaire pour « déprime, dépression, burn-out » est so-yein seit phyi day

.

. -

[16]

Wooh et son épouse Yuzana ont été mis à l’honneur en juin 2022 par la ville de Lyon à l’occasion du festival annuel de bande dessinée, par la mairie de Paris lors d’une conférence avec projection sur grand écran de son dessin en cours de réalisation, de nouveau en 2023 lors d’une conférence à Berlin en Allemagne, puis lors d’un exercice de peinture immersive à L’Isle-sur-la-Sorgue en France (voir Fig. 9 et 10).

-

[17]

« Émotion », seit khan za hmu

, littéralement « esprit + éprouver + marque modale de substantif ».

, littéralement « esprit + éprouver + marque modale de substantif ». -

[18]

Sa soeur aînée s’est démenée pour la sortir de là, soudoyant les subalternes pour avoir accès aux responsables. Le 10 juin, elle a payé 50 tein (50 x 100 000 kyats), quinze fois le salaire d’une institutrice à même époque. Le 14 juin, Ma Thet sort de l’enfer.

-

[19]

Qualificatif employé également par la population en qualifiant le Conseil de Guerre de la junte de « terroriste », akyam: phek sic kaunsi

, un terrorisme d’État en quelque sorte.

, un terrorisme d’État en quelque sorte. -

[20]

« Rebelle », de-bon

; « ennemi », yan-tu

; « ennemi », yan-tu .

. -

[21]

« Pacifisme », ngyein-khyam-yay lek-kaing tha: day

, littéralement « faire et tenir [au moyen de] la paix ».

, littéralement « faire et tenir [au moyen de] la paix ». -

[22]

« Activiste pacifiste »,

, littéralement « s’activer + mouvement + individu +

pacifiquement ».

, littéralement « s’activer + mouvement + individu +

pacifiquement ». -

[23]

« Retourner le bol à aumônes »,

, avec tapei, qui désigne le bol à

aumônes utilisé par les moines pour la quête matinale de nourriture, et hmauk, l’action de retourner ce même bol. Ouvrage qui a

tout autant inspiré Tin Tin, l’une des cheffes de file des activistes en France.

, avec tapei, qui désigne le bol à

aumônes utilisé par les moines pour la quête matinale de nourriture, et hmauk, l’action de retourner ce même bol. Ouvrage qui a

tout autant inspiré Tin Tin, l’une des cheffes de file des activistes en France. -

[24]

« Guérilla urbaine », myo.pya pyauk-kya

.

. -

[25]

« Tante », adaw

. Dans le contexte de l’exil, l’équivalent masculin de « Tante » n’est pas

« Oncle », mais « Thethé », dont le sens littéral est « riche » et, par extension,

« chef », pour désigner les intermédiaires responsables du recrutement des travailleurs de

l’exil.

. Dans le contexte de l’exil, l’équivalent masculin de « Tante » n’est pas

« Oncle », mais « Thethé », dont le sens littéral est « riche » et, par extension,

« chef », pour désigner les intermédiaires responsables du recrutement des travailleurs de

l’exil. -

[26]

« Violence défensive », ka-kway-yé akhyam-phak hmu

, littéralement « défense + violence », une notion proche de celle de

« guerre défensive » que l’on retrouve dans différents sutta du canon pāli relatifs au roi et à son armée

(Bartholomeusz 2002 : 40-53).

, littéralement « défense + violence », une notion proche de celle de

« guerre défensive » que l’on retrouve dans différents sutta du canon pāli relatifs au roi et à son armée

(Bartholomeusz 2002 : 40-53). -

[27]

En birman, lé-za hmu hnin. akyam:-phèk hmu mya: go myo:-zèk elaï lèk-hsin kam: di

, expression verna- culaire dont le sens littéral est « respect et violence

se transmettent de génération en génération ».

, expression verna- culaire dont le sens littéral est « respect et violence

se transmettent de génération en génération ». -

[28]

« Le doux et le triste », tha-hmu na-hmu ou tha-ye na-ye

, variations du langage écrit et du langage parlé d’une même expression

renvoyant à l’entraide en toute circonstance.

, variations du langage écrit et du langage parlé d’une même expression

renvoyant à l’entraide en toute circonstance. -

[29]

« Solidarité », si-lun nyi-nyut

.

. -

[30]

« Bienfaiteur », kye:zu: shin

; « bénéficiaire », kye:zu: khan

; « bénéficiaire », kye:zu: khan

; « gratitude », kye:zu

; « gratitude », kye:zu ; « rendre hommage », kedawday

; « rendre hommage », kedawday

-

[31]

Un trait commun avec l’offrande d’eau mise à disposition du premier venu : dans un lieu ombragé de la chaussée, une simple jarre remplie d’eau, surmontée d’une coupelle sur laquelle est posé un gobelet (Robinne 2021 : 249, note 22).

-

[32]

Seule parenthèse connue, les années de confinement liées à la pandémie de COVID-19.

-

[33]

« Exercice mémoriel », ahmat ya zeit

, « mémoire + garder + esprit ».

, « mémoire + garder + esprit ». -

[34]

« Devenir, projet », Anaghat ye-hman-khyek

-

[35]

Les termes employés associent dans une forme de « propitiation », chu-thaun day

l’idée de « tradition », yo:ya

l’idée de « tradition », yo:ya /esin-ela

/esin-ela à celle de « projection vers l’avenir », anaghat

à celle de « projection vers l’avenir », anaghat

-

[36]

« Pays éclaté », tain-pyi ga te-si phyi né day

, littéralement « pays + pièce par pièce + être en train de ».

, littéralement « pays + pièce par pièce + être en train de ». -

[37]

« Robot », composé des mots en pāli seit yup (cak rupa en translittération)

, respectivement « machine » et « corporel ».

, respectivement « machine » et « corporel ».

Références

- Agier M., 2013, La condition cosmopolite. L’anthropologie à l’épreuve du piège identitaire. Paris, La Découverte, coll. « Sciences humaines ».

- Agier M., 2022, La peur des autres. Essai sur l’indésirabilité. Paris, Bibliothèque Rivages.

- Baghdadi P., 2019, Camp de réfugié-e-s de Mae Ra Ma Luang. Observatoire des Camps de Réfugié-e-s (OCR), Pôle Étude et Recensement des Camps Zone Asie Pacifique.

- Bartholomeusz T., 2002, In Defense of Dharma. Just-War Ideology in Buddhist Sri Lanka. Londres, Routledge.

- Baujard J., 2010, « Les réfugiés au coeur d’une offre éducative multiple : le cas de Delhi (Inde) », Autrepart, 54 : 81-96.

- Bhanubhatra Jittiang (with support from Worrawit Sirijintana and Thanawit Wangpuchakane), 2022, Ad Hoc and As Usual: Thai Governement’s Response to the Myanmar Crisis Since the 2021 Coup. Brisbane, the University of Queensland, Asia Pacific Centre—Responsibility to Project.

- Biardeau M., 1972, Clefs pour la pensée hindoue. Paris, Seghers.

- Bolotta G., 2021, Belittled Citizens. The Cultural Politics of Childhood on Bangkok’s Margins. Copenhague, Nordic Institute of Asian Studies, Monograph Series 154.

- Campbell S., 2022, Along the Integral Margin. Uneven Development in a Myanmar Squatter Settlement. New York, Cornell University Press.

- Candier A., 2020, La réforme politique en Birmanie pendant le premier moment colonial (1819-1878). Paris, École française d’Extrême-Orient, Monographie 197.

- Cheesman N., 2017, « How in Myanmar ‘National Races’ Came to Surpass Citizenship and Exclude Rohingya », Journal of Contemporary Asia, 42 : 461-483.

- Cheesman N. (dir.), 2018, Interpreting communal violence in Myanmar. Abingdon, Routledge.

- Christensen D., M. Nguyen et R. Sexton, 2019, « Strategic Violence during Democratization: Evidence from Myanmar », World Politics, 71, 2 : 332-366.

- Egreteau R., 2016, Caretaking Democratization: The Military and Political Change in Myanmar. Oxford, Oxford University Press.

- Falzon M.-A., 2009, « Introduction » : 1-24, in M.-A. Falzon (dir.), Multi-sited Ethnography: Theory, Praxis and Locality in Contemporary Research. Farnham, Burlington, Ashgate, Routledge.

- Fogel F., 2019, Parenté sans papiers. La Roche-sur-Yon, Éditions Dépaysage.

- Gravers M., 1999 [1993], Nationalism as Political Paranoia in Burma. An Essay on the Historical Practice of Power. Richmond (Surrey), Curzon Press.

- Jimeno M., 2023 [2019], « Guerre, anthropologie et conscience sociale en Colombie (traduit de l’espagnol par F. Mermier) », Monde commun 8 : 125-136.

- Johnson H. L., 2014, Borders, Asylum and Global Non-Citizenship. Cambridge, Cambridge University Press.

- Kalyvas S., 2006, The Logic of Violence in Civil War. Cambridge, Cambridge University Press.

- Kyed H. M., 2022, « Introduction to the Special Issue: Soldiers Defections Since the 2021 Military Coup » (en anglais et en birman), Independant Journal of Burmese Scholarship, 1 : 1-95.

- Lindquist J., 2009, The Anxieties of Mobility—Development and Migration in the Indonesian Borderlands. Honolulu, University of Hawaiʻi Press.

- Luz, 2015, Catharsis. Paris, Futuropolis.

- Marcus G. E., 1995, « Ethnography in/of the World System: The Emergence of Multi-Sited Ethnography », Annual Review of Anthropology, 24 : 95-117.

- McCarthy E. D., 1994, « The Social Constructions of Emotions: New Directions from Culture Theory » : 267-279, in D. D. Franks, W. M. Wentworth et J. Ryan (dir.), Social Perspectives on Emotion. Greenwich, JAI Press.

- Mermier F. et A. Monsutti (coord.), S. E. Necchi (illustr.), 2023, « Guerre civile ? », Monde commun, 8, Paris, Presses universitaires de France.

- Pearson R. et K. Kusakabe, 2016, « Working through Exceptional Space. The Case of Women Migrant Workers in Mae Sot, Thailand », International Sociology, 31, 3 : 268-285.

- Plancke C. et V. Simoni, 2018, « Ethnographier les affects : captures, résistances, attachements », Tsantsa, 23 : 4-13.

- Pongsawat P., 2007, Border Partial Citizenship, Border Towns, and Thai-Myanmar Cross-Border Development. Case Studies at the Thai Border Towns. Thèse de doctorat en science politique, géographie et sociologie, Berkeley, University of California.

- Robinne F., 2017-18 : « Guerre civile en Birmanie : la transition démocratique dans l’impasse identitaire », Les Grands Dossiers de Diplomatie, 42 : 94-96.

- Robinne F., 2021, Birmanie. Par-delà l’ethnicité, préface de Michel Agier. La Roche-sur-Yon, Éditions Dépaysage.

- Robinne F., 2022, « Territoires de désocialisation : les enclaves de l’exil au centre de Bangkok », L’Homme, 241 : 31-64.

- Robinne F., 2023, « Anthropologie des carrefours sociaux : une question de consistance », Lettre de l’INSHS, 81 : 25-28, [en ligne]. Consulté sur Internet (https://www.inshs.cnrs.fr/sites/institut_inshs/files/download-file/lettre_infoINSHS_81_0.pdf), le 1er février 2023.

- Shaqiri Q., 2022, « Parler des choses importantes ». Cultiver les émotions de la démocratie. Thèse de doctorat en anthropologie, Université Lumière Lyon 2.

- Spiro M. E., 1986 [1977], Kinship and Marriage in Burma. A Cultural and Psychodynamic Analysis. Berkeley, Los Angeles/London, University of California Press.

- Sundar A. et N.Sundar (dir.), 2014, Civil War in South Asia. State, Sovereignty, Developement. Los Angeles/London/New Delhi, SAGE Publishers.

- Thazin K.et S. Campbell, 2022, « How the Myanmar Coup Has Impacted Migrant Workers Abroad » Focaalblog, [en ligne]. Consulté sur Internet (https://www.focaalblog.com/2022/06/07/khin-thazin-and-stephen-campbell-how-the-myanmar-coup-has-impacted-migrant-workers-abroad/), le 1er février 2023.

-

Thein Phay Myint,

1938, (Les étudiants qui retournent le bol à aumônes), Yangon, éditeur non précisé (en birman).

1938, (Les étudiants qui retournent le bol à aumônes), Yangon, éditeur non précisé (en birman).

- Vidal D., G. Tarabout et E. Meyer (dir.), 1992, Violences and Non-Violences in India. Violences et non-violences en Inde. Paris, École des hautes études en sciences sociales, coll. « Purusartha ».

- Weber M., 1996 [1916-1917], « Les caractéristiques générales de la religiosité asiatique » : 461-486, in M. Weber, Sociologie des religions. Paris, Éditions Gallimard.

-

Wooh (Art) et Thein Lin (Story), avec la collaboration de Drunken Fingers Comic Team, 2020,

Par-Jyoung.A Graphic Novel. True Story. Yangon, Yoke Pya Book, Nga-doh sa-pay (en birman).

Par-Jyoung.A Graphic Novel. True Story. Yangon, Yoke Pya Book, Nga-doh sa-pay (en birman).

-

Printemps Birman/Burma Spring/Myanmar Nwe-Oo. Poèmes et photographies témoins du coup d’État, 2022, Marseille, Héliotropismes (en birman, en français et en anglais).

Printemps Birman/Burma Spring/Myanmar Nwe-Oo. Poèmes et photographies témoins du coup d’État, 2022, Marseille, Héliotropismes (en birman, en français et en anglais).

- « Special Issue: Memories of Leaving the Myanmar Military », August 2022, Independent Journal of Burmese Scholarship

, 1. Accessible en ligne : https://ijbs.online (en anglais et en birman).

, 1. Accessible en ligne : https://ijbs.online (en anglais et en birman).

Liste des figures

Fig. 1

Oeuvre de Ko Thoe, Guerre civile sans fin, à la recherche de la paix

Fig. 2

Oeuvre de Ko Thoe, Survivre sous la torture

Fig. 3

Oeuvre de Wooh (nom d'artiste Oo), Émotion, le cri

Fig. 4

Oeuvre de Luz, Catharsis

Fig. 5

Oeuvre de Wooh (nom d'artiste Oo), Catharsis

Fig. 6

Oeuvre de Nge Lay, Reflections of Experiences of the Icons

Fig. 7

Oeuvre sans titre de Aung Ko

Fig. 8

Oeuvre de Aung Ko, Anaghat/Forward

Fig. 9

Oeuvre de Wooh (nom d'artiste Oo), Those who Escaped Quietly from the Killing Field

Fig. 10

Oeuvre de Kyar Pauk, Unfinished but Done