Résumés

Résumé

Dans cet article, je rends compte d’un dispositif de recherche mis en place par Mishqui, un de mes collaborateurs Napo Runa d’Amazonie équatorienne, dans le but de connaître l’histoire de Jumandy, un chef de guerre du XVIe siècle. Ces recherches ne sont pas basées sur l’exploitation de documents écrits, mais sur la tradition orale, des expériences oniriques, l’ingestion de plantes visionnaires et des contacts avec des êtres de la forêt et des ancêtres décédés. De cette manière, Mishqui découvre des informations sur la vie de Jumandy qui ne sont consignées dans aucun document d’archives. À travers une ethnographie expérientielle, je présente les recherches de Mishqui sans me distancier de l’épistémologie napo runa qui les soutient.

Mots-clés :

- Cognet,

- Napo Runa,

- Jumandy,

- ethnographie expérientielle,

- Amazonie équatorienne,

- épistémologie autochtone,

- ontologie

Abstract

In this article, I report on a research device set up by Mishqui, one of my Napo Runa’s collaborators from the Ecuadorian Amazon, with the aim of knowing the story of Jumandy, an indigenous warlord of the 16th century. This research is not based on written documents, but on oral tradition, dream experiences, ingestion of visionary plants and contact with forest beings and deceased ancestors. In this way, Mishqui discovers information about Jumandy’s life that is not recorded in any archival document. Through experiential ethnography, I present Mishqui’s research without distancing myself from the napo runa’s epistemology that supports it.

Keywords:

- Cognet,

- Napo Runa,

- Jumandy,

- experiential ethnography,

- Ecuadorian Amazon,

- indigenous epistemology,

- ontology

Resumen

En este artículo, doy cuenta de un dispositivo de investigación implementado por Mishqui, uno de mis colaboradores Napo Runa del Amazonas ecuatoriano, con el fin de conocer la historia de Jumandy, un jefe guerrero del siglo XVI. Estas investigaciones no están basadas en la explotación de materiales escritos, sino en la tradición oral, las experiencias oníricas, la ingestión de plantas visionarias y los contactos con los seres del bosque y los ancestros muertos. De esta manera, Mishqui descubre informaciones sobre la vida de Jumandy que no han sido consignadas en ningún documento de archivo. A través de una etnografía experiencial, presento las investigaciones de Mishqui sin distanciarme de la epistemología napo runa subyacente.

Palabras clave:

- Cognet,

- Napo Runa,

- Jumandy,

- etnografía experiencial,

- Amazonas ecuatoriano,

- epistemología autóctona,

- ontología

Corps de l’article

Introduction

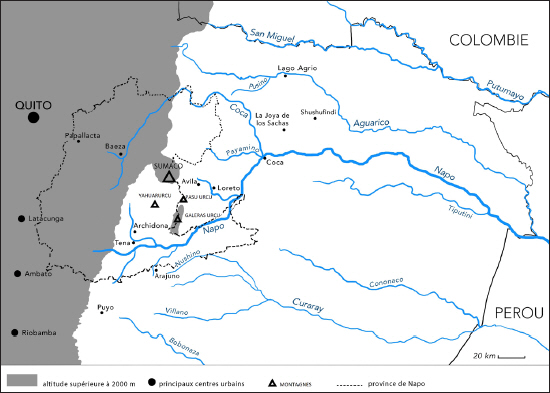

En 2015, Mishqui Chullumbu, un Napo Runa[1] septuagénaire avec lequel je me suis lié d’amitié, me fit visiter Yahuarurcu (la montagne sanglante). Cette montagne, qui s’élève à environ deux cents mètres au-dessus du plateau sur lequel elle se trouve, est située en pleine forêt à une vingtaine de kilomètres de la petite ville d’Archidona, dans la province de Napo en Amazonie équatorienne (Figures 1 et 2). La forêt autour de Yahuarurcu est peu peuplée et seulement quelques Runa y possèdent des maisons et des jardins isolés.

Mishqui m’expliqua qu’il s’agissait du lieu dans lequel le héros national des Napo Runa, Jumandy — un cacique qui participa à une importante rébellion contre les Espagnols durant les années 1578 et 1579 —, s’était réfugié, avait construit un village et avait livré sa dernière bataille contre les Espagnols avant d’être capturé, transporté à Quito puis exécuté sur la place publique. Lorsque nous avons atteint le sommet de Yahuarurcu, Mishqui me montra les emplacements où se trouvaient les maisons du village de Jumandy. Il m’indiqua, le long des pentes, les endroits où Jumandy et ses guerriers avaient fait rouler des troncs d’arbres et des rochers sur l’armée espagnole. Il m’indiqua également un rocher circulaire d’environ un mètre cinquante de diamètre sur lequel apparaissent des sillons parallèles dont l’origine semble humaine (Figure 3). Selon Mishqui, c’est sur ce rocher que les guerriers de Jumandy aiguisèrent leurs lances avant leur dernier combat. Alors que nous ramassions des graines pour confectionner des colliers, Mishqui m’expliqua que ce lieu était peuplé d’êtres puissants, polymorphes et invisibles — que les Runa appellent amu,supay ou encore sacha runa (entités généralement désignées par les expressions « esprit tutélaire » ou « esprit maître du gibier » par les ethnologues). Selon Mishqui, ces êtres sont les ex-guerriers de Jumandy et, à ce titre, ils constituent des sources importantes de connaissances sur le passé. Mishqui les a entendus de nombreuses fois lorsqu’il était à la chasse dans la forêt de Yahuarurcu et les a également perçus dans ses rêves. Des chamanes les ont aperçus en prenant de l’ayahuasca (Banisteriopsis caapi) et lui ont fait le récit de leurs visions. Une fois au bas de la montagne, Mishqui me fit visiter une maison délabrée (anciennement un accueil pour touristes), dans laquelle les habitants des alentours de Yahuarurcu ont entreposé des têtes de haches en pierre, des mortiers et des morceaux de céramique qu’ils ont découverts en travaillant leurs jardins. Pour les Runa qui vivent autour de Yahuarurcu, ces restes archéologiques témoignent de l’occupation ancienne de ce lieu et sont la preuve que Jumandy et ses guerriers y vécurent. Lors de la nuit que nous avons passée dans la maison, Mishqui me raconta l’histoire de Jumandy ; son récit était si généreux en détail qu’il donnait l’impression de l’avoir vécu.

Fig. 1

La province de Napo en Amazonie équatorienne

Fig. 2

Yahuarurcu.

Fig. 3

Mishqui à côté du rocher

Les archives historiques connues concernant Jumandy et la révolte de 1578-1579 ainsi que les recherches faites par des historiens sur la base de ces archives[2] ne mentionnent à aucun endroit le toponyme Yahuarurcu d’origine quechua[3]. Elles ne mentionnent pas non plus le lieu où Jumandy fut capturé et il paraît impossible de localiser ce lieu avec précision. Comment se fait-il que Mishqui puisse connaître le lieu exact où Jumandy fut capturé ainsi que certains détails de sa vie et de la dernière bataille qu’il livra dans ce lieu ? Dans cet article, je tente de répondre à cette question en rendant compte des recherches entreprises par Mishqui qui lui ont permis d’obtenir des informations qui ne sont contenues dans aucun document d’archives. Comme je le montre dans la suite de l’article, les connaissances historiques des Runa, et celles de Mishqui en particulier, sont obtenues à partir de méthodes, de pratiques, d’expériences et de théories — en somme, d’une épistémologie — qui défient la rationalité d’une recherche déterminée par une épistémologie historique occidentale.

Plusieurs chercheurs (par exemple, Cruikshank 1992 ; Morantz 2001 ; Vincent 2002) ont signalé l’importance de prendre en compte l’épistémologie qui guide les versions autochtones de l’histoire, lesquelles diffèrent souvent de — voire sont incompatibles avec — celles enregistrées par les acteurs coloniaux et de celles produites par les historiens. Les travaux de Cruikshank, Morantz et Vincent suggèrent également que les présupposés ontologiques (concernant la nature et la réalité des choses et des êtres qui composent le monde ainsi que la manière dont ces choses et ces êtres sont liés), tant des acteurs ayant produit les sources historiques que de ceux qui les exploitent, exercent un effet sur la production de l’histoire. Comme nous allons le voir, l’histoire produite par Mishqui n’entre pas dans un cadre ontologique moderne ou naturaliste — marqué par une séparation nette entre nature et culture et entre humains et non-humains — (Descola 2005 ; Blaser 2013), qui est celui à travers lequel les historiens occidentaux restituent traditionnellement leurs recherches. L’histoire de Mishqui s’inscrit plutôt dans une ontologie (animiste selon la typologie descolienne) caractérisée par une forte proximité socioculturelle entre humains et non-humains. Pour les Runa, l’acquisition de connaissances historiques — et de connaissances en général — repose fréquemment sur des expériences oniriques, sur l’ingestion de plantes visionnaires et sur des contacts que les Runa parviennent à établir avec de puissants non-humains ou des ancêtres décédés qui peuplent la forêt. Je qualifie ces méthodes de « mode chamanique d’acquisition de connaissances ».

Dans cet article, je mobilise une méthode ethnographique expérientielle (Goulet 2011), afin de porter une attention particulière à la manière dont Mishqui obtient des informations sur Jumandy à travers ce mode d’acquisition de connaissances, tout en inscrivant ma recherche dans la lignée des travaux qui font ressortir les spécificités des régimes d’historicité et des modes de remémoration du passé des Autochtones amazoniens (par exemple, Gow 1991 ; Bilhaut 2007 ; Fausto et Hackenberger 2007 ; Yvinec 2020). En faisant cela, je prétends dépasser deux cadres d’analyse qui peuvent être utilisés pour rendre compte de l’histoire de Jumandy : celui d’une épistémologie historique basée sur l’exploitation exclusive d’archives et celui de l’invention de la tradition (Hobsbawm et Ranger 1983)[4].

La traditionalisation de Jumandy

Il convient premièrement de s’intéresser au contexte historico-sociopolitique au travers duquel Mishqui réalise ses recherches. Aujourd’hui, en vertu de la révolte qu’il mena au XVIe siècle, Jumandy est considéré par les Runa comme leur héros national : ils réalisent fréquemment des cérémonies lui rendant hommage, chantent des chansons en son honneur et le considèrent comme un exemple à suivre dans les combats qu’ils mènent contre les spoliations territoriales, les inégalités économiques et l’extractivisme pétrolier et minier dont ils sont les victimes. Les habitants hispanophones non autochtones de la région considèrent également Jumandy comme un symbole de leur identité amazonienne. Les membres de la classe politique, les intellectuels et les historiens locaux non autochtones[5] participent à sa sacralisation en diffusant des oeuvres littéraires glorifiant ses actes, en publiant des recherches historiques narrant son histoire, en érigeant des monuments à son effigie, en réalisant des fresques en son honneur et, enfin, en baptisant de son nom certains lieux de la région. Bien que dans la province de Napo, Jumandy soit un personnage omniprésent, son histoire n’a pas traversé quatre siècles sous forme de tradition orale. Ailleurs (Cognet 2021), en mobilisant la notion d’invention de la tradition (Hobsbawm et Ranger 1983), j’ai décrit le processus par lequel le personnage de Jumandy fut découvert par des historiens dans les archives espagnoles de la colonisation à partir de la fin du XIXe siècle, puis popularisé localement par l’élite sociale non autochtone à partir des années 1970 et, enfin, adopté par les Runa comme leur héros dans le contexte de l’émergence de constructions identitaires et nationalistes autochtones durant les années 1990 et 2000. Dès les années 1980, certains leaders politiques runa lettrés et bilingues (comme Mishqui) découvrirent l’histoire de Jumandy à travers les publications d’universitaires et d’historiens locaux. Ils oralisèrent ces connaissances en les adaptant aux normes linguistiques et culturelles inhérentes aux récits du passé des Runa et permirent leur diffusion au sein de la population qui était, à cette époque, majoritairement illettrée et monolingue en quechua. C’est donc essentiellement en incorporant dans leurs récits oraux des informations piochées dans les livres des anthropologues et des historiens que le contenu des archives est parvenu aux Runa et qu’une tradition orale sur Jumandy est née et s’est transmise.

L’État équatorien inscrivit les principes du multiculturalisme et de la plurinationalité dans les constitutions de 1998 et de 2008 et développa des politiques de « sauvegarde » des cultures autochtones. Ces mesures encouragèrent les groupes autochtones qui souhaitaient bénéficier de droits découlant de leurs particularités culturelles à se représenter officiellement sous la forme de « nationalité indigène », ce qui implique une identification précise avec un ethnonyme, une certaine essentialisation de la culture et la production d’une histoire légitimant la nouvelle construction identitaire en l’ancestralisant. L’adoption de Jumandy en tant que héros national par les Runa et son intégration dans leur tradition orale répond donc à des nécessités politiques récentes. Les processus de constructions identitaires et nationalistes qui sont apparus partout dans le monde ont fréquemment été étudiés par les ethnologues sous l’angle d’un cadre d’analyse déconstructiviste et notamment à travers la notion d’invention de la tradition (Babadzan 1999 ; Dimitrijevic 2004). En outre, l’importance des héros du passé dans la constitution des constructions identitaires et nationalistes a été soulignée par plusieurs chercheurs (Centlivres, Fabre et Zonabend 1998 ; Thièsse 2001). Ce cadre théorique permet de rendre compte de l’appropriation de Jumandy par les Runa et également d’expliquer pourquoi certains pensent aujourd’hui que leur héros vécut et combattit à Yahuarurcu. En effet, si ce lieu est connu dans la tradition orale des Runa comme ayant été le théâtre d’une bataille entre Espagnols et Autochtones dans les temps anciens, les versions de cette histoire que j’ai entendues ne mentionnent pas toutes qu’il s’agissait de la bataille durant laquelle Jumandy fut capturé. Il semblerait donc que Jumandy ait été incorporé récemment à l’histoire de la bataille de Yahuarurcu, comme résultat de sa médiatisation dans la région amazonienne et de son appropriation par les Runa dans un contexte de construction identitaire et d’invention de la tradition.

Dépasser le cadre de l’invention de la tradition

Cette approche objectivante de l’histoire de Jumandy tout comme celle déterminée par l’exploitation d’archives telle que la pratiquent certains universitaires et historiens locaux présentent d’importantes limites : elles ne s’intéressent pas aux visions de l’histoire des Runa et sont inutiles pour comprendre comment Mishqui acquiert des connaissances nouvelles sur Jumandy sans avoir recours aux archives et sans les inventer délibérément. Ces approches considèrent implicitement que le mode chamanique d’acquisition de connaissances (ainsi que les êtres non humains qu’il mobilise) ne donne pas accès au monde réel, mais à des représentations culturelles. Cela signifierait que nos interlocuteurs ont une représentation inexacte du monde et, par extension, du passé, tandis que nous, ethnologues et historiens occidentaux, avons un accès privilégié au réel. Depuis plusieurs décennies, les recherches s’inscrivant dans le tournant ontologique ont largement combattu cette idée et son colonialisme inhérent :

Les anthropologues qui s’attaquent aux questions d’ontologie affirment aujourd’hui que nous devons « prendre au sérieux » ce que nos interlocuteurs nous disent sur la nature du monde et que, pour ce faire, nous devons accepter leurs affirmations sur les paysages et les personnes animales sensibles, par exemple, comme des déclarations littérales de fait qui nous disent quelque chose non seulement sur leur société et leurs systèmes de croyances, mais aussi sur la nature de la réalité elle-même.

Nadasdy 2021 : 358, notre traduction

Avec cet objectif, et afin d’appréhender la diversité et l’incompatibilité des ontologies, une part importante de ces ethnologues défend une thèse qui repose sur l’existence de réalités distinctes et conflictuelles impliquant des mondes multiples partiellement connectés ou superposés dans lesquels habiteraient les différentes communautés humaines et non humaines (Viveiros de Castro 2004 ; Henare, Holbraad et Wastell 2007 ; de la Cadena 2010 ; Blaser 2013 ; de la Cadena et Blaser 2018). Il n’y aurait donc pas une nature et différentes perspectives culturelles sur celle-ci, mais bien plusieurs natures, plusieurs réalités, plusieurs mondes et donc plusieurs passés. Les connaissances sur le monde ou sur le passé de nos interlocuteurs auraient la même valeur que celles des scientifiques ou des historiens puisqu’ils appartiendraient à des mondes différents régis par des règles différentes.

Cette thèse a cependant provoqué de nombreuses critiques : elle conduirait, entre autres, à une prolifération de mondes, à une simplification des matériaux ethnographiques, à une incommensurabilité des mondes et de l’altérité et serait difficilement prouvable empiriquement (Cepek 2016 ; Nadasdy 2021). Nadasdy (2021) propose une autre option, celle de l’« indeterminacy/complementarity », qui permet de prendre au sérieux les connaissances de nos interlocuteurs sans pour autant affirmer l’existence de différents mondes. Selon Nadasdy, la nature des objets qui composent le monde est indéterminée et les connaissances qu’en ont différents groupes humains sont incomplètes. Les connaissances que nous avons d’un objet dépendent des pratiques matérielles et sémiotiques avec lesquelles nous l’appréhendons. Ces connaissances sont partiellement exclusives, car les outils utilisés par un groupe humain pour appréhender un objet ne permettent pas de saisir les mêmes qualités que le permettent les outils employés par d’autres groupes humains pour appréhender le même objet. Selon Nadasdy, il n’existe ni plusieurs perspectives culturelles sur un monde réel ni plusieurs mondes, mais des phénomènes complémentaires enracinés dans les différentes pratiques matérielles et sémiotiques qu’emploient les différents groupes humains afin d’appréhender les objets d’un même monde[6].

Tout en adhérant à la thèse proposée par Nadasdy, je défends l’idée que c’est à travers la pratique que l’on peut réaliser une ethnographie qui prend en considération les connaissances des Runa sur leur passé. Les matériaux ethnographiques que je présente par la suite ont été produits à travers une approche qualifiée d’« observation de la participation », d’« empirisme radical » de « participation radicale » ou encore d’« ethnographie expérientielle » (Jackson 1989 ; Tedlock 1991 ; Fabian 2001 ; Goulet et Granville Miller 2007 ; Goulet 2011), qui affirme prendre au sérieux — et, à mon sens, il s’agit avant tout d’un principe éthique — les visions du monde, les épistémologies et les connaissances de nos interlocuteurs (Young et Goulet 1994). Malgré les différentes manières dont ces ethnologues ont pensé leurs approches du terrain, tous insistent sur le fait que les connaissances ethnographiques doivent être construites à travers l’intersubjectivité et la participation au monde social des autres. Une approche expérientielle insiste sur la nécessité de rompre la distanciation méthodologique entre le chercheur et ses interlocuteurs qui est traditionnellement synonyme d’objectivité. Comme le suggère Jackson (1989 : 4), il s’agit de faire de nous des sujets expérimentaux : « Dans ce sens, l’expérience devient un mode d’expérimentation, de test et d’exploration des façons dont nos expériences nous unissent ou nous relient aux autres plutôt que des façons dont elles nous séparent les uns des autres.[7] » La rencontre avec l’autre transforme l’ethnologue et cette transformation est source de connaissance : les effets de la transformation de l’ethnologue deviennent partie intégrante de l’observation (Young et Goulet 1994). Suivant ces principes, les expériences de terrain qui apparaissent extraordinaires aux yeux de l’ethnologue ne doivent plus être interprétées par l’ethnologue à travers le prisme d’un positivisme rationaliste, mais selon les connaissances que ses interlocuteurs lui transmettent sur ces expériences (Goulet et Granville Miller 2007).

En ce qui me concerne, la participation radicale dans le monde social des Runa ne m’est pas apparue d’emblée comme un outil permettant de produire des connaissances historiques, mais comme une attitude nécessaire et éthique me permettant de vivre sur mon terrain. Dès mon arrivée en 2014, j’ai, par exemple, mis en pratique ce que Mishqui et d’autres Runa m’enseignaient sur les manières de tisser des relations avec les non-humains de la forêt (les animaux ; leurs maîtres, les amu ; les ancêtres décédés ; les montagnes, etc.) afin de m’en approcher, de bénéficier de leurs richesses et de m’en protéger. J’ai mis en place les prescriptions chamaniques et les diètes nécessaires pour les rencontrer, j’ai appris à reconnaître les signes de leurs présences et j’ai établi des communications avec eux dans mes rêves. Bien qu’au début, il s’agissait surtout d’apprendre à chasser, adhérer à ces connaissances et pratiquer ces techniques m’a fourni des clefs d’interprétation me permettant de comprendre les récits du passé des Runa : je me suis rendu compte que « l’action chamanique sur le monde », si importante dans le présent, était aussi la « capacité d’action historique » (Fausto 2002 : 85) des Runa. Si le chamanisme est l’un des moteurs de l’histoire napo runa, alors il n’est guère étonnant que les techniques chamaniques puissent aussi servir à obtenir des connaissances sur le passé. Par ailleurs, c’est probablement parce que j’appliquais de manière rigoureuse ce savoir et ces techniques qui guidaient ses recherches que Mishqui m’invita à y participer. Comme le suggère Sylvie Vincent (2002), ce n’est qu’en adoptant les outils des historiens autochtones que l’on peut avoir accès à leurs histoires. Dans cet article, je présente avant tout les expériences faites par Mishqui (et non pas les miennes). Néanmoins, ma compréhension de ses expériences repose sur le fait que j’adhère à l’épistémologie qui les guide.

Communiquer avec des morts toujours vivants

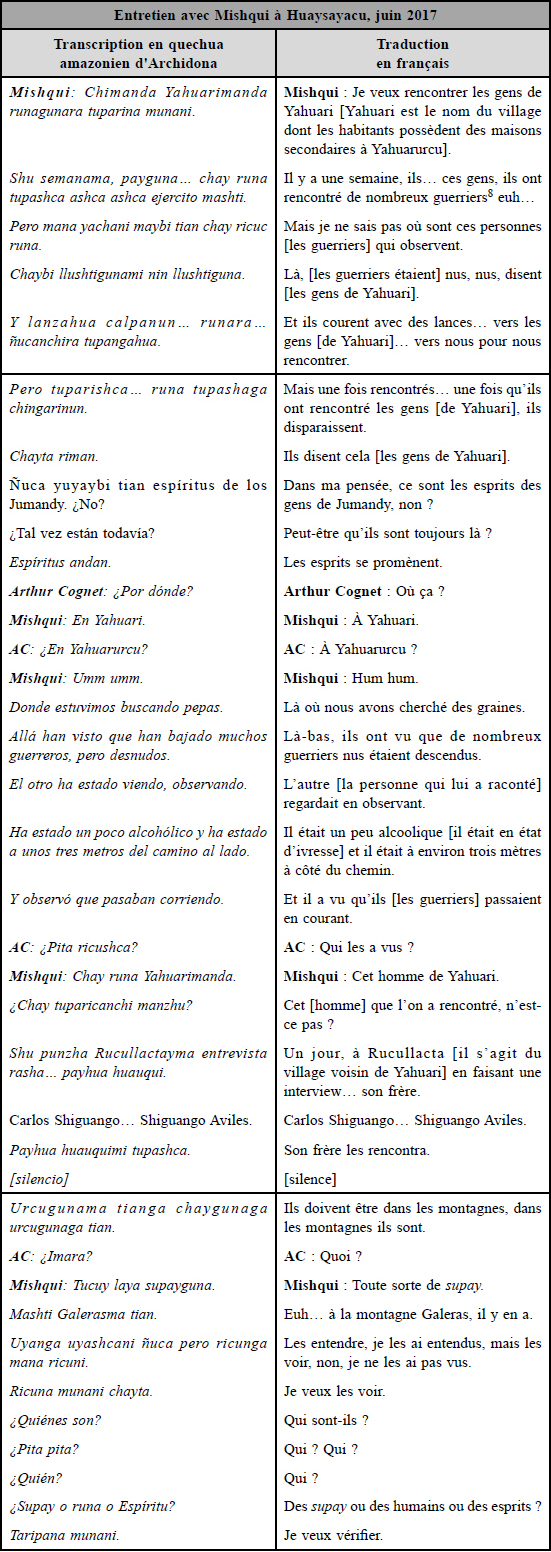

Mishqui m’a parlé de nombreuses fois des êtres de la forêt qui se trouvent à Yahuarurcu avec lesquels il est possible de communiquer pour obtenir des connaissances sur le passé et, en l’occurrence, sur la bataille livrée par Jumandy à Yahuarurcu. Durant l’un de nos entretiens enregistrés, Mishqui aborda ce sujet :

Mishqui a entendu ces guerriers nus identifiés comme les gens de Jumandy lors de ses visites à Yahuarurcu, il n’a cependant pas encore réussi à les observer. C’est pour cette raison qu’il recueille les témoignages de ceux qui les ont aperçus et qu’il essaye de multiplier les expériences qui permettraient de les voir. Le fait que ces guerriers soient décrits comme nus et armés de lances par ceux qui les ont vus n’est pas anodin : cette description représente l’image que se font les Runa des Autochtones précolombiens non christianisés et belliqueux qu’ils qualifient d’« auca »[9]. Les Runa considèrent qu’avant la colonisation par les Espagnols et l’évangélisation par les missionnaires, tous les Autochtones de la région amazonienne, y compris leurs propres ancêtres, étaient des auca. La nudité et l’aspect belliqueux des guerriers qui errent à Yahuarurcu sont donc des arguments pertinents pour affirmer qu’il s’agit de lointains ancêtres — et donc qu’il s’agit potentiellement des guerriers de Jumandy — puisque, à l’inverse de ces guerriers, les Runa actuels (mais aussi leurs grands-parents) portent des habits et se considèrent comme pacifiques.

Pour les Runa il n’est pas inconcevable que des personnes décédées dans un passé proche ou lointain soient, en réalité, encore vivantes et qu’elles continuent de se promener dans les lieux où elles ont vécu. La mort pour les Runa n’est pas perçue comme la fin de la vie : les enveloppes corporelles disparaissent, tandis que les âmes (almas) continuent d’exister. Selon les Runa, certaines de ces âmes vont au paradis chrétien. En revanche, les personnes puissantes, notamment les chamanes et les anciens expérimentés, continuent de vivre après leur mort en devenant ce que les Runa appellent des amu[10]. Ces amu, ex-humains, restent la plupart du temps invisibles, mais peuvent revêtir de nombreuses enveloppes corporelles animales ou humanoïdes. Ils habitent dans des lieux remarquables de la forêt (grottes, lacs, cascades, grands arbres, etc.) sur lesquels ils règnent. Leurs demeures (dans lesquelles sont entassés des animaux et des ressources naturelles de la forêt, mais aussi des richesses provenant du monde occidental telles que des radios et des télévisions) se trouvent toujours dans des dimensions occultées qui ne sont généralement visibles par les Runa que dans leurs rêves ou après l’ingestion d’ayahuasca.

Selon Eduardo Kohn, ces dimensions occultées qu’il appelle « le domaine des maîtres » sont perçues par les Runa comme un « au-delà », un « paradis » dans lequel les Runa « ne vieillissent pas et ne meurent jamais » (2017 : 238). Le domaine des maîtres est un lieu atemporel dans lequel toutes les choses qui ont existé continuent d’exister pour toujours :

C’est dans le domaine des maîtres que les traces de ceux qui ont vécu (les chefs préhispaniques, les prêtres en robe noire, les grands-parents) et de ce qui s’est passé (la grande révolte du XVIe siècle contre les Espagnols, la circulation des vieilles perles commerciales, les paiements forcés de tribut) continuent.

Kohn 2017 : 277

Les Runa interagissent fréquemment avec leurs ancêtres décédés qui vivent pour toujours dans les domaines des amu. Ces ancêtres contactent leurs descendants dans leurs rêves ou à travers leurs visions d’ayahuasca ; certains Runa recherchent ces contacts afin d’obtenir des informations sur le passé et de recevoir des conseils. Occasionnellement, les ancêtres décédés se laissent apercevoir au loin, dans la forêt, sous la forme d’un anaconda ou d’un jaguar. Lorsque des Runa découvrent des carcasses d’animaux dans la forêt ou près de leurs maisons, ils disent parfois que ce sont des offrandes faites par leurs grands-parents. Yahuarurcu est un endroit peuplé par de nombreux ancêtres devenus des amu. Lors de nos déplacements en forêt autour de Yahuarurcu, Camilo Shiguango, un Runa habitant à proximité de ce lieu, m’indiqua plusieurs endroits — cascades, lacs, rochers — habités par des amu ex-humains. Selon Camilo, seuls quelques indices — bruits de leurs pas, cris de leurs coqs, battements des tambours de leurs fêtes, apparitions fugaces — trahissent leur présence. Lorsque Camilo pénètre leurs territoires dans la journée, c’est généralement la nuit, en rêve, que les amu s’adressent à lui.

Bien que cela ne soit pas explicite dans l’extrait de l’entretien cité précédemment, Mishqui associe Jumandy et ses guerriers à des amu. Cette association, Camilo et d’autres Runa qui habitent à Yahuarurcu la font aussi. Selon eux, les guerriers de Jumandy sont les témoins et les acteurs — toujours vivants dans le présent, mais occultés — d’événements qui se déroulèrent dans le passé. Ils estiment possible d’obtenir des connaissances concernant l’histoire de ces guerriers en les écoutant, en les observant et éventuellement en communiquant avec eux. Ce type d’acquisition de connaissances historiques n’est pas exclusif aux Runa. Selon Bilhaut (2007), les Zápara — un autre groupe autochtone de l’Amazonie équatorienne — rêvent de leurs ancêtres et de ce qu’ils veulent voir et connaître sur le passé afin, entre autres, de nourrir leurs constructions identitaires actuelles. Une de ses collaboratrices zápara voyage dans le passé en visitant, lors de ses rêves, une « maison de la mémoire » peuplée d’ancêtres dans laquelle elle vient chercher les réponses à ses questions (ibid. : 188-190).

Méthodes de recherche napo runa sur le passé

Mishqui affirme qu’une partie du savoir qu’il possède sur Yahuarurcu et sur l’histoire qui lie Jumandy à ce lieu provient de la tradition orale, et notamment des récits que lui contèrent sa mère et des anciens qui habitent à Yahuarurcu. Se référer à la « parole des anciens » (rucuguna rimay) est un critère de validité historique pertinent pour les Runa[11]. Mishqui, qui est d’ailleurs lui-même un ancien — il est né en 1946 —, recherche toujours des personnes plus âgées que lui pour écouter leurs récits. Il se réfère également à la parole de certains chamanes qui ont eu des visions concernant Jumandy en prenant de l’ayahuasca à Yahuarurcu. Jumandy est également apparu en rêve à certains habitants de Yahuarurcu pour les conseiller, les sermonner ou les menacer, comme le font les autres amu qui habitent la forêt. Mishqui acquiert des connaissances sur Jumandy en recueillant ces différents témoignages.

Cependant, les recherches de Mishqui sont également expérimentales — Mishqui utilise le terme espagnol experimento (« expérience ») pour les qualifier —, puisque certaines de ses méthodes ont pour objectif d’établir des contacts avec les amu qui vivent à Yahuarurcu. Une partie de ses connaissances sur Jumandy provient d’un séjour de trois mois à Yahuarurcu durant lequel il a effectué des investigaciones (« recherches »). Lors de ce séjour, il a chassé, pêché, mangé, dormi, rêvé, il s’est promené dans la forêt et s’est baigné dans les rivières autour de Yahuarurcu. Toutes ces activités lui ont permis d’entrer dans l’intimité de cette portion de forêt, d’apprendre sur elle et de la connaître dans le présent, mais aussi dans le passé. Mishqui a effectué des recherches non pas sur Yahuarurcu, mais à Yahuarurcu : il a fait l’expérience la plus complète de ce lieu selon le point de vue napo runa. Pendant ces trois mois, il a commencé à « faire partie » de Yahuarurcu. En se promenant quotidiennement dans la forêt et en exploitant ses ressources, il a habitué les amu à sa présence, il les a « rendus dociles » (mansuyachishca). Ce rapprochement progressif avec ces êtres farouches, puissants et dangereux que sont les amu est, selon les Runa, le meilleur moyen d’obtenir leurs faveurs ou, du moins, d’éviter leurs fureurs.

Depuis, Mishqui multiplie les expériences qui lui permettraient d’établir des communications avec les amu de Yahuarurcu. En 2017, c’est avec cet objectif en tête qu’il m’incita à accomplir avec lui, pendant six mois, un jeûne appelé sasina. Être en état de sasina signifie s’abstenir de consommer du piment, du sel, des boissons alcoolisées et de la nourriture chaude et grasse. Les Runa disent également qu’il faut s’abstenir d’avoir des relations sexuelles. En complément du jeûne, nous nous sommes baignés d’infusions de chirihuaysa (Brunfelsia grandiflora) et avons consommé du tabac sous forme de cigarettes. Tous ces procédés sont connus pour favoriser les contacts avec les êtres de la forêt. Le respect de ces prescriptions s’inscrivait dans mon apprentissage du piégeage et, lorsque pour la première fois un yutu (Tinamus guttatus, « perdrix ») fut pris dans un des pièges que j’avais posés, Mishqui déclara que l’expérience avait été concluante. Grâce à ce jeûne et à ces bains de plantes médicinales, Mishqui et moi, nous nous étions surtout préparés à entendre, sentir, voir, rencontrer dans nos rêves et éventuellement communiquer avec les amu de Yahuarurcu. En 2019 et en 2022, nous avons renouvelé cette préparation avant de nous rendre à Yahuarurcu[12].

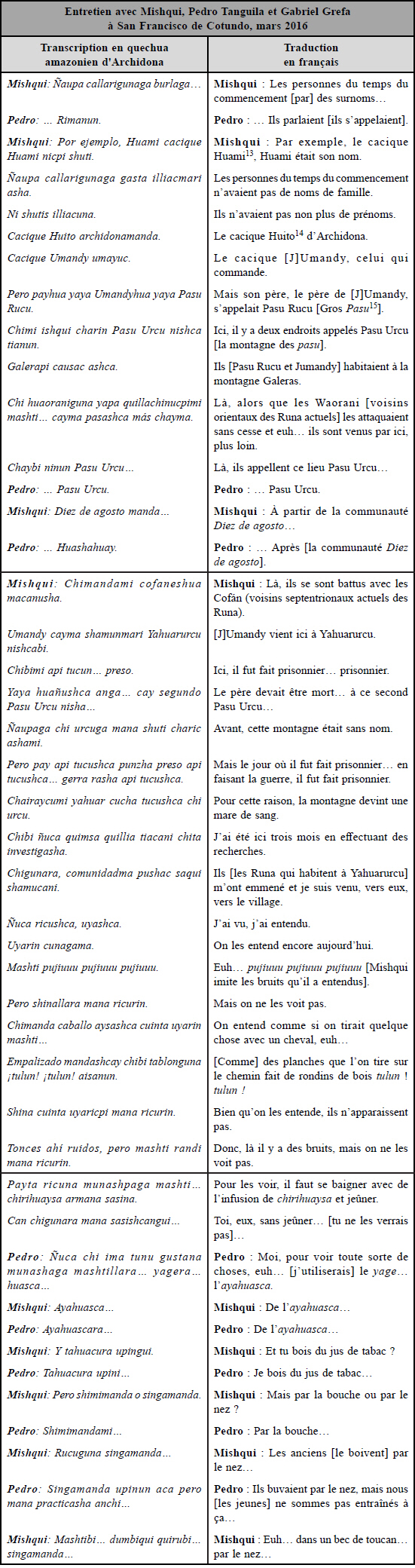

Mishqui décrit souvent ses méthodes lorsqu’il raconte l’histoire de Yahuarurcu et de Jumandy à d’autres Runa. J’ai notamment pu le constater lorsqu’en 2016, Mishqui, son neveu Gabriel Grefa et moi, nous nous sommes rendus à la communauté San Francisco de Cotundo (située à environ six kilomètres au nord d’Archidona) pour interviewer Pedro Tanguila, un ami de Gabriel, qui avait récemment rencontré un amu dans la forêt. Après avoir recueilli son témoignage, Mishqui en profita pour lui transmettre l’histoire de Jumandy à Yahuarurcu, tout en précisant ses méthodes de recherche.

Durant l’entretien, Mishqui révéla à Pedro et Gabriel plusieurs informations qui sont absentes des versions de l’histoire basées sur les sources écrites que diffusent les universitaires ou les historiens locaux. Premièrement, il mentionne le nom du père de Jumandy, Pasu Rucu. Puis, il énumère les différents lieux dans lesquels Jumandy a habité : Galeras Urcu, Pasu Urcu et Yahuarurcu, des lieux qui sont aujourd’hui d’une importance symbolique majeure pour les Runa du canton d’Archidona d’où provient Mishqui. Ensuite, il explique que c’est à cause de conflits avec des groupes voisins (Waorani et Cofán) que Jumandy s’installa à Yahuarurcu. Enfin, Mishqui raconte à Pedro que Jumandy fut capturé à Yahuarurcu lors d’une bataille sanglante. Mishqui connaît tous ces éléments de l’histoire de Jumandy grâce aux expériences qu’il fit à Yahuarurcu et aux récits oraux sur Jumandy que lui ont racontés des anciens, des chamanes buveurs d’ayahuasca et des habitants de Yahuarurcu.

Ensuite, Mishqui décrit les méthodes qu’il a utilisées pour confirmer que Jumandy a bien été capturé à Yahuarurcu. Il commence par expliquer qu’il a vécu dans ce lieu durant trois mois. Puis, il dit à Pedro qu’il a entendu des êtres de la forêt sans pour autant les voir. Il ne précise pas que ces êtres sont les guerriers de Jumandy et Pedro ne le questionne pas sur leur identité. Néanmoins, dans ce contexte et selon le point de vue des Runa, il ne pourrait en être autrement : au moment de leur mort, les personnes puissantes continuent d’habiter les lieux dans lesquels elles ont vécu. Mishqui considère la présence de ces êtres de la forêt (implicitement associés aux guerriers de Jumandy) comme un argument pertinent pour affirmer la véracité de son histoire. Il explique que l’on peut les voir en utilisant des techniques chamaniques comme le jeûne et des bains de chirihuaysa. À ce moment-là, Pedro, qui est chamane, suggère l’utilisation d’une technique à laquelle les Runa ont recours couramment pour visualiser les choses qui sont occultées : l’absorption d’ayahuasca. Pour finir, Pedro et Mishqui discutent de l’ingestion d’une autre substance chamanique, le jus de tabac, qui pourrait éventuellement favoriser les contacts. Mishqui suggère alors que le mode d’ingestion du jus de tabac — par la bouche ou par le nez, avec ou sans le bec de toucan — pourrait exercer une influence sur le résultat de l’expérience. À aucun moment de l’entretien, Pedro et Gabriel n’ont remis en cause la possibilité de rencontrer des êtres du passé toujours vivants pour obtenir des connaissances sur le passé. Ceci est en fait une évidence pour de nombreux Runa. Les techniques à mettre en oeuvre pour communiquer avec eux sont, en revanche, au coeur des préoccupations méthodologiques des Runa[16].

Si tous les Runa ne partagent pas la même version de l’histoire que Mishqui, ils sont cependant nombreux à affirmer que Jumandy continue de vivre, notamment sous la forme d’un jaguar (une des enveloppes corporelles qu’affectionnent les amu), et qu’on peut éventuellement le voir ou communiquer avec lui à l’aide du mode chamanique d’acquisition de connaissances. Leurs désaccords reposent sur les lieux dans lesquels Jumandy aurait habité, aurait été capturé et dans lesquels il se trouverait encore. Ces désaccords ne sont pas toujours irréconciliables. Je pus le constater en 2022 en racontant la version de Mishqui à Luis et à son beau-père Pedro, des Runa habitant un lieu nommé Cavernas Jumandy, où Jumandy se serait réfugié. Après que j’eus raconté l’histoire, ils me répondirent que Mishqui avait sûrement raison puisque c’est un ancien (Luis et Pedro sont plus jeunes que Mishqui). Ils ajoutèrent que Jumandy avait probablement vécu dans les deux lieux étant donné que ceux-ci ne sont guère éloignés. Par la suite, Luis ajouta l’épisode de Yahuarurcu dans sa narration de l’histoire de Jumandy.

À certaines occasions, lors d’événements culturels ou politiques, Mishqui, ainsi que d’autres Runa, présentent publiquement leurs versions de l’histoire de Jumandy devant des assemblées composées de Runa, d’habitants non autochtones de la région, d’universitaires, d’historiens locaux et de touristes. Des conflits ontologiques (Blaser 2013) et épistémologiques émergent lors de ces rencontres entre les participants qui n’utilisent pas les mêmes méthodes et ne partagent pas les mêmes critères de validité historiques. Certains historiens locaux reprochent aux Runa de « mythifier » ou d’« inventer » l’histoire de Jumandy, rejettent leur mode chamanique d’acquisition de connaissances, pointent leur incapacité à se référer aux sources historiques écrites. De l’autre côté, de nombreux Runa considèrent plus valide l’histoire qui provient de la tradition orale des anciens. Mishqui, qui est familier avec la littérature historique, remet directement en cause les sources écrites. Selon lui, les conquistadores du XVIe siècle ne purent enregistrer des informations fiables parce qu’ils ne comprenaient pas les langues parlées par les Autochtones et parce que certains d’entre eux rapportèrent des événements dont ils n’avaient pas été les témoins, plusieurs années après qu’ils se soient déroulés et sans s’être rendus sur les lieux où ils se déroulèrent (des critiques qui peuvent être jugées pertinentes par les historiens occidentaux). D’une manière analogue, il reproche aux universitaires et aux historiens locaux de ne pas baser leurs recherches sur l’expérience des lieux dans lesquels se sont déroulés les événements — alors que ces lieux, selon les Runa, sont marqués à tout jamais par les personnes qui y ont vécu dans le passé et qui continuent d’y vivre occultées dans le présent. Mishqui pointe le peu d’importance qu’ils accordent aux connaissances que les Runa obtiennent auprès des non-humains et des ancêtres devenus des amu. Cela s’explique par le fait que, pour les universitaires et pour les historiens locaux, ces êtres relèvent du « mythe », de la « croyance » ou de la « superstition » et sont donc disqualifiés en tant que preuves ou sources de connaissances historiques. Mishqui, en revanche, ne nie ni l’existence ni l’utilité des sources écrites, mais propose de vérifier les informations qu’elles véhiculent, d’en corriger les inexactitudes et d’explorer leurs zones d’ombre afin de diffuser une histoire exempte des incompréhensions, des erreurs et surtout des préjugés négatifs à l’encontre des Autochtones que peuvent contenir les documents produits par les conquistadores et les travaux des chercheurs non autochtones qui étudièrent ces archives[17].

Malgré ses méthodes de recherche traditionnellement reconnues par les Runa, la recherche de Mishqui présente des innovations significatives. La plus remarquable d’entre elles est l’application du mode chamanique d’acquisition de connaissances à la production d’une histoire qui s’inscrit dans un projet de construction identitaire, donc une recherche motivée par un contexte politique récent orienté par l’adoption de concepts occidentaux (la nation, le héros national, la tradition, etc.). En outre, c’est en réaction à l’histoire produite par les historiens locaux — mais aussi à travers une certaine forme d’imitation — que se construit la tradition orale sur Jumandy. Cette innovation est certainement en train de se généraliser, comme le laissent penser les travaux de Bilhaut (2007) réalisés auprès des Zápara d’Amazonie équatorienne. Une deuxième innovation peut être identifiée à travers l’utilisation conjointe et systématique de plusieurs techniques d’acquisition de connaissances appliquées à un but précis — la production de connaissances sur Jumandy —, une pratique qui peut être qualifiée de « dispositif de recherche » et qui rapproche la recherche de Mishqui de l’épistémologie des sciences occidentales. Ce rapprochement — qui est un indice du poids symbolique qu’exerce la science sur la légitimation des connaissances des Runa — peut également être constaté — au moins sur le plan discursif — à travers l’emploi, par Mishqui, mais aussi par d’autres Runa, de termes espagnols tels que investigación (« recherche »), experimento (« expérience »), descubrimiento (« découverte ») ou encore científico del monte (« scientifique de la montagne » ; désigne parfois les chamanes). Ajoutons à cela le fait que Mishqui utilise des méthodes expérimentales, puisqu’il essaye de découvrir ou de confirmer des faits du passé par des expériences reproductibles. C’est précisément un aspect des recherches réalisées pas les Runa qui est critiqué par les historiens locaux selon lesquels l’épistémologie de l’histoire ne permet pas ce genre d’expérience. Symétriquement, afin de légitimer leurs versions de l’histoire auprès des Runa, les historiens locaux accordent parfois un certain crédit à la tradition orale sur Jumandy — lorsqu’elle ne contredit pas trop leurs propres versions — en l’assimilant à un texte transmis de génération en génération sans altération ni innovation, ce que la tradition orale sur Jumandy n’est justement pas. Les malentendus générés par ces tentatives d’intégrer les modes de connaissances des autres rappellent la notion d’équivoque décrite par Viveiros de Castro (2004).

Conclusion

Les différentes approches évoquées dans l’introduction sont en partie exclusives, mais pas totalement incompatibles : elles sont plutôt complémentaires et incomplètes, dans le sens où elles permettent d’actualiser différents aspects de l’histoire de Jumandy (et, selon mon point de vue, la démarche de Mishqui indique qu’il adhère à cette idée de complémentarité). Une histoire de Jumandy appréhendée à travers les outils de l’historien occidentale est limitée par les sources écrites produites exclusivement par des acteurs coloniaux au XVIe siècle (et éventuellement par des restes archéologiques), elle est donc déterminée par l’ontoépistémologie de ceux-ci et par celle des historiens modernes. L’approche de l’invention de la tradition (typiquement une approche d’ethnologues et d’historiens) nous permet de comprendre, là aussi sans sortir d’une ontoépistémologie moderne, le processus historique et les causes sociopolitiques au travers desquels Jumandy est « sorti » des archives pour devenir le héros national des Runa. Mais, l’histoire de Jumandy à Yahuarurcu n’est pas seulement inventée (ou déformée) délibérément ou inconsciemment à partir des sources écrites afin de répondre à des nécessités politiques. Mishqui réalise ses recherches dans le but de faire des descubrimientos (« découvertes »). Jumandy a vécu et les archives écrites ne peuvent contenir qu’une infime description de sa vie, ce qui ne saurait satisfaire la curiosité des Runa. La recherche de Mishqui a comme objectif explicite de découvrir ce qui n’a pas été consigné dans des archives (et il s’agit là d’une innovation pour les Runa qui, aujourd’hui encore, ne sont pas tous familiers avec l’écriture et avec le concept d’archives). Pour mener à bien son objectif — inatteignable selon les historiens —, Mishqui s’appuie sur des méthodes de transmission et d’acquisition de connaissances et sur des critères de validité historique reconnus dans la culture napo runa traditionnellement orale.

Si l’on prend en compte le cadre de production de ces connaissances historiques — ses présupposés ontologiques, ses concepts, ses objectifs et les moyens mis en place pour les atteindre —, nous ne pouvons pas sérieusement les réfuter en disqualifiant les méthodes employées par Mishqui. Au contraire, en tant qu’ethnologues, nous devons penser en termes de complémentarité et considérer, avec les Runa, que de nombreux témoignages archivés dans les profondeurs de la forêt attendent les historiens qui, utilisant les méthodes adéquates, seront un jour prêts à les étudier. Les Runa attendent de notre part que nous franchissions ce pas vers une manière plus respectueuse de réaliser et de restituer nos recherches en intégrant leur épistémologie et en participant pleinement à leur monde social.

Parties annexes

Notes

-

[1]

Les Napo Runa (« gens du fleuve Napo », que j’appellerai seulement Runa) sont un groupe autochtone habitant le bassin du fleuve Napo en Amazonie équatorienne. Ils sont environ 120 000 et parlent des dialectes appartenant à la famille des langues quechuas. Mishqui Chullumbu est un musicien, écrivain, intellectuel et leader politique. Lors de mes recherches de terrain, qui eurent lieu entre 2014 et 2022, principalement dans les cantons amazoniens d’Archidona, de Tena, de Loreto et de Lago Agrio, Misqhui fut un de mes interlocuteurs privilégiés. Ces recherches ont été en partie réalisées grâce au soutien de la bourse « Louise Beyrand et Olivier Toussaint » dont j’ai été le lauréat en 2017 (https://www.bourselbot.fr/).

-

[2]

Ces documents historiques ont été écrits entre 1560 et 1620 et reposent principalement dans les archives générales des Indes à Séville. Les plus importants ont été publiés par l’historien équatorien Cristobal Landázuri (1989). Pour une analyse des archives et des travaux d’historiens basés sur ces archives, voir Cognet (2021, 2022 : ch. 1).

-

[3]

Dans les archives du XVIe siècle concernant la région, les toponymes quechuas sont peu fréquents. La langue quechua commença à se répandre dans la région durant les siècles suivants (Cognet 2022 : ch. 2.).

-

[4]

L’ethnologue Michael Uzendoski (2006, 2016) a déjà publié deux articles sur les rapports qu’entretiennent les Runa avec Jumandy et sur sa présence à Yahuarurcu. Mon article complète et prolonge sa réflexion.

-

[5]

Par « historiens locaux », je désigne des habitants de la province qui réalisent et diffusent des recherches historiques sur la région amazonienne (ils ne possèdent pas tous des titres universitaires).

-

[6]

Bien que Nadasdy ne le précise pas, son approche ontologique est proche de celle de Descola (2014).

-

[7]

Notre traduction.

-

[8]

Mishqui utilise le mot espagnol ejercito qui se traduit par « armée », cependant, dans ce contexte, il s’agit bien de guerriers.

-

[9]

Auca est un terme péjoratif employé par les Runa pour désigner la plupart des autres groupes amazoniens.

-

[10]

Le terme amu est une quechuïsation du terme espagnol amo (« maître, possesseur »).

-

[11]

Les Runa ponctuent les énoncés de leurs récits du passé par des marqueurs de paroles rapportées afin de citer des anciens génériques ou un ancien particulier appartenant à leurs généalogies et identifié comme celui qui a transmis le récit. Dans certains registres narratifs, ces marqueurs de paroles rapportées permettent au narrateur de se distancier de l’information qu’il rapporte et d’encoder le doute. Néanmoins, lorsque les Runa font référence aux anciens comme sources de leurs récits du passé, il s’agit généralement d’un argument d’autorité. En outre, dans les énoncés des récits appartenant à la « parole des anciens », le marqueur de citation est couramment associé à l’enclitique — mi, qui a été identifié comme un « marker of epistemic authority/primacy » (Grzech 2016). Peter Gow (1991 : 61) rapporte un exemple inverse chez les Piro de l’Amazonie péruvienne, où la référence aux anciens dans les récits de l’ancien temps permet d’encoder le doute.

-

[12]

En juillet 2022, j’ai rêvé que je me trouvais parmi un grand nombre d’Autochtones presque nus et exploités par des prêtres en soutanes noires qui les faisaient travailler sur des gisements d’or. Exaspérés, ils se rebellaient et tuaient tous les prêtres et leurs soldats. Bien que je ne puisse pas reconnaître le lieu de la bataille, j’eus la sensation qu’il s’agissait de la bataille de Jumandy à Yahuarurcu. Lorsque j’ai raconté ce rêve à Mishqui, il fut convaincu (une conviction que je partage) qu’il existait un lien entre ce rêve, nos recherches à Yahuarurcu et les prescriptions que nous suivions.

-

[13]

Un allié de Jumandy qui détruisit la ville coloniale d’Archidona en 1578.

-

[14]

Un allié de Jumandy qui détruisit la ville coloniale d’Avila en 1578.

-

[15]

Fruit de l’arbre Gustavia macarensis.

-

[16]

Brabec de Mori (2019) rapporte une situation similaire. En Amazonie péruvienne, plusieurs groupes autochtones considèrent que des Incas toujours vivants se trouvent dans des souterrains ou voyagent dans un bateau sur la rivière Ucayali. Normalement invisibles, il serait possible de les rencontrer en utilisant des techniques telles que les jeûnes et les chants chamaniques.

-

[17]

Mishqui a présenté certaines des critiques qu’il émet vis-à-vis des historiens et des ethnologues dans un livre diffusé localement (Alvarado 2018).

Références

- Alvarado C. (Mishqui Chullumbu), 2018, Polémica historia de huma runas de Alto Napo. Archidona, Imprenta Nuestra Amazonía.

- Babadzan A., 1999, « L’invention des traditions et le nationalisme », Journal de la société des océanistes, 109, 2 : 13-35.

- Blaser M., 2013, « Ontological Conflicts and the Stories of Peoples in Spite of Europe: Toward a Conversation on Political Ontology », Current Anthropology, 54, 5 : 547-568.

- Bilhaut A.-G., 2007, Le réveil de l’immatériel. La production onirique du patrimoine des Indiens Zápara (Haute Amazonie). Thèse de doctorat en ethnologie, Université Paris-X, Nanterre.

- Brabec de Mori B., 2019, « The Inkas Still Exist in the Ucayali Valley: What We Can Learn from Songs » : 167-196, inJ. Rivera Andia (dir.), Non-Humans in Amerindian South America. Ethnographies of Indigenous Cosmologies, Rituals and Songs. New York/Oxford, Berghahn Books.

- Centlivres P., D. Fabre et F. Zonabend (dir.), 1998, La fabrique des héros. Paris, Éditions de la MSH.

- Cepek M., 2016, « There Might Be Blood: Oil, Humility, and the Cosmopolitics of a Cofán Petro-Being », American Ethnologist, 43, 4 : 623-635.

- Cognet A., 2021, « Jumandy, le héros national des Napo Runa : généalogie de la création d’un héros amazonien », Bulletin de l’Institut français d’études andines, 50, 1 : 25-45.

- Cognet A., 2022, Des récits de la colonisation. Ethnogenèse, tradition orale et nationalisme chez les Napo Runa d’Amazonie équatorienne. Thèse de doctorat en anthropologie, Lyon, Université Lyon 2.

- Cruikshank J., 1992, « Images of Society in Klondike Gold Rush Narratives: Skookum Jim and the Discovery of Gold », Ethnohistory, 39, 1 : 20-41.

- de la Cadena M., 2010, « Indigenous Cosmopolitics in the Andes: Conceptual Reflections beyond ‘Politics’ », Cultural Anthropology, 25, 2 : 334-370.

- de la Cadena M. et M. Blaser (dir.), 2018, A World of Many Worlds. Durham, Duke University Press.

- Descola P., 2005, Par-delà nature et culture. Paris, Éditions Gallimard, coll. « Folio Essais ».

- Descola P., 2014, « Modes of Being and Forms of Predication », Hau: Journal of Ethnographic Theory, 4, 1 : 271-280.

- Dimitrijevic D. (dir.), 2004, Fabrication de traditions, Invention de modernité. Paris, Éditions de la MSH.

- Fabian J., 2001, Anthropology with an Attitude. Critical Essays. Stanford, Stanford University Press.

- Fausto C., 2002, « Faire le mythe. Histoire, récit et transformation en Amazonie », Journal de la société des américanistes, 88 : 69-90.

- Fausto C. et M. Hackenberger (dir.), 2007, Time and Memory in Indigenous Amazonia. Anthropological Perspectives. Gainesville, University Press of Florida.

- Goulet J.-G. et B. Granville Miller (dir.), 2007, Extraordinary Anthropology: Transformations in the Field. University of Nebraska Press.

- Goulet J.-G., 2011, « Trois manières d’être sur le terrain : Une brève histoire des conceptions de l’intersubjectivité », Anthropologie et Sociétés, 35, 3 : 107-125.

- Gow P., 1991, Of Mixed Blood. Kinship and History in Peruvian Amazonia. Oxford, Clarendon Press.

- Grzech K., 2016, Discourse Enclitics in Tena Kichwa: A Corpus-Based Account of Information Structure and Epistemic Meaning. Thèse de doctorat en linguistique, University of London.

- Henare A., M. Holbraad et S. Wastell, 2007, « Introduction: Thinking Through Things » : 1-31, in A. Henare, M. Holbraad et S. Wastell (dir.), Thinking Through Things: Theorising Artefacts Ethnographically. London, Routledge.

- Hobsbawm E. et T. Ranger (dir.), 1983, The Invention of Tradition. Cambridge, Cambridge University Press.

- Jackson M., 1989, Path Toward a Clearing. Radical Empiricism and EthnographicInquiry. Bloomington, Indiana University Press.

- Kohn E., 2017, Comment pensent les forêts. Paris, Zones sensibles.

- Landázuri C., 1989, La Gobernación de los Quijos (1559-1621). Quito, Monumenta Amazonica, Instituto de Historia y Antropología Andina.

- Morantz T., 2001, « Plunder or Harmony? On Merging European and Native Views of Early Contact » : 48-67, in G. Warkenting et C. Produchny (dir.), Descentring the Renaissance. Canada and Europe in Multidisciplinary Perspective, 1500-1700. Toronto, University of Toronto Press.

- Nadasdy P., 2021, « How Many Worlds Are There? Ontology, Practice and Indeterminacy », American Ethnologist, 48, 4 : 357-369.

- Tedlock B., 1991, « From Participant Observation to the Observation of Participation: The Emergence of Narrative Ethnography », Journal of Anthropological Research, 47, 1 : 69-94.

- Thièsse A.-M., 2001, La création des identités nationales. Paris, Éditions du Seuil.

- Uzendoski M. A., 2006, « El regreso de Jumandy: historicidad, parentesco y lenguaje en Napo », Iconos, 26 : 161-177.

- Uzendoski M. A., 2016, « Jumandy, parentesco e historicidad: las visiones de poder entre los Napo Runa en la Amazonía ecuatoriana », The Journal of Latin American and Caribbean Anthropology, 21, 2 : 365-374.

- Vincent S., 2002, « Compatibilité apparente, incompatibilité réelle des versions autochtones et occidentales de l’histoire. L’exemple innu », Recherches amérindiennes au Québec, 32, 2 : 99-106.

- Viveiros de Castro E., 2004, « Perspectival Anthropology and the Method of Controlled Equivocation », Tipití: Journal of the Society for the Anthropology of Lowland South America, 2, 1 : 3-22.

- Young D. et J.-G. Goulet, 1994, « Introduction » : 7-13, in D. Young et J.-G. Goulet (dir.), Being Changed by Cross-Cultural Encounters: The Anthropology of Extraordinary Experience. Peterborough, Broadview Press.

- Yvinec C., 2020, Les ferments de la mémoire. Guerre, fête et histoire chez les Suruí du Rondônia (Amazonie brésilienne). Nanterre, Société d’ethnologie.

Liste des figures

Fig. 1

La province de Napo en Amazonie équatorienne

Fig. 2

Yahuarurcu.

Fig. 3

Mishqui à côté du rocher

10.7202/1007858ar

10.7202/1007858ar