Résumés

Résumé

Cet article est une série de réflexions sur la façon dont les Inuvialuit parlent de leur passé et les problèmes associés à l’interprétation des traductions. En analysant des entrevues faites avec des aînés Inuvialuit lors de projets concernant l’histoire orale, nous avons remarqué qu’ils recourent à différentes tournures pour évoquer le passé, et que la langue cible, l’anglais, peine à en restituer les nuances. La remémoration varie selon le genre, utilise des repères spatiaux plutôt que temporels et elle révèle une conception singulière de la prime enfance.

Mots-clés:

- Nagy,

- Inuvialuit,

- temps,

- espace,

- mémoire,

- souvenirs d’enfance,

- traduction

Abstract

This paper is a series of reflections on how Inuvialuit talk about their past and on the problems associated in interpreting translations. While analyzing interviews done with Inuvialuit elders during oral history projects, it was noticed that they use different ways to evoke the past, and that it is difficult to translate all the nuances of Inuit language into English. Remembrance varies according to gender, it relies on spatial rather than temporal markers, revealing a peculiar conception of early childhood.

Keywords:

- Nagy,

- Inuvialuit,

- time,

- space,

- memory,

- early childhood memories,

- translation

Corps de l’article

Introduction

Les anthropologues qui font de la recherche dans l’Arctique n’ont pas toujours le temps ou l’occasion d’apprendre au préalable la langue des personnes avec lesquelles ils vont travailler. Une fois sur place, ils ont donc besoin de l’aide d’assistants de recherche autochtones qui serviront d’interprètes pendant les entrevues. Ensuite, les enregistrements des entrevues seront traduits et transcrits. Cette étape est délicate, car les traductions ne sont pas des copies conformes des récits originaux ; elles ne sont que des équivalents (voir Hannoum 2002 ; Tihanyi 2002). Bien que les traducteurs rendent de leur mieux les propos des narrateurs, il arrive que certains mots ou expressions voient leur sens transformé ou qu’ils disparaissent durant le processus de traduction. Enfin, lorsque les anthropologues analysent des récits traduits qui ne représentent pas bien l’intention du narrateur, ils risquent d’ajouter leurs propres erreurs d’analyse.

Cela dit, lorsque l’anthropologue réalise que certains mots ou expressions semblent étrangement traduits mais le sont continuellement de la même façon, les traductions elles-mêmes deviennent des données intéressantes. En effet, on peut alors se demander pourquoi un traducteur a choisi d’autres mots que ceux du narrateur. Est-ce que l’intention du traducteur était alors d’utiliser un terme ou une expression plus proche de la langue d’origine ou au contraire de rendre la traduction plus fluide? Est-ce que le traducteur a changé les mots parce qu’il ne pouvait trouver des concepts similaires dans la langue cible? Trouver des réponses à de telles questions nous aide à mieux comprendre une langue et la culture dont elle provient.

Ainsi, lors de la correction des traductions anglaises d’entrevues réalisées avec des aînés inuvialuit, nous avons remarqué certains traits particuliers dans leur façon d’évoquer des événements passés et d’en parler. La question s’est donc posée : ces particularités étaient-elles bien réelles ou plutôt produites lors des traductions des récits? Cet article traite de questions relatives à l’utilisation de traductions lors de l’analyse de récits. Il aborde les conceptualisations de l’espace, du temps et de la mémoire dans les récits autobiographiques d’Inuvialuit en utilisant une approche ethnolinguistique. Dans la deuxième partie, nous nous pencherons plus particulièrement sur la manière dont les Inuvialuit décrivent leurs premiers souvenirs d’enfance. Les données utilisées dans cet article proviennent des traductions anglaises et des transcriptions d’entrevues réalisées lors de projets d’histoire orale chez les Inuvialuit (voir Nagy 1994, 1999)[2].

Les Inuvialuit

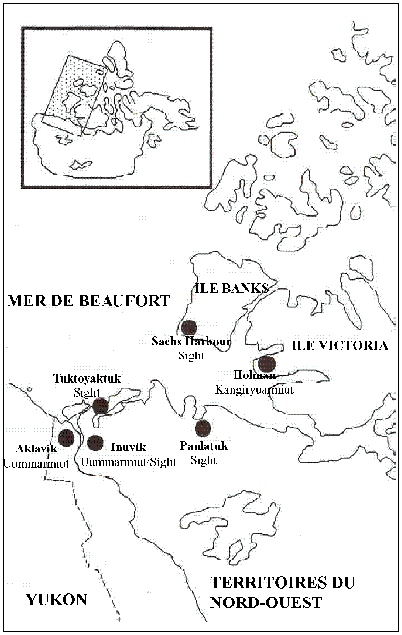

Les Inuvialuit forment la population inuit vivant dans les Territoires du Nord-Ouest du Canada. Le territoire traditionnel des Inuvialuit allait approximativement, d’ouest en est, de l’île Barter au Cap Lyon (Smith 1984 ; Stefansson 1919). Avant le contact avec les baleiniers, les trappeurs et les missionnaires à la fin du XIXe siècle, la population inuvialuit était estimée à 2 000 personnes (Franklin 1971 : 86-228 ; Petitot 1876 : x). Les Inuvialuit formaient donc une des plus grandes populations inuit de l’Arctique avant une terrible décimation due aux épidémies des deux premières décennies du XXe siècle (McGhee 1974 : xi). La traite des fourrures devenait alors la principale ressource des Inuvialuit et elle le fut jusque dans les années 1970. Lors des revendications territoriales de 1984, les Inuinnait de Holman (sur l’île Victoria) se sont joints aux Inuvialuit. Les Inuvialuit sont aujourd’hui 5 000 (Inuit Tapiriit Kanatami 2002) et vivent dans les communautés suivantes : Aklavik, Holman, Inuvik, Paulatuk et Sachs Harbour.

Figure 1

Les trois groupes linguistiques des Inuvialuit (d’après Lowe 1985a)

Les Inuvialuit peuvent être divisés en trois groupes linguistiques distincts (Figure 1). Il s’agit des Uummar-miut, qui habitent le delta du Mackenzie dans les communautés d’Aklavik et d’Inuvik ; des Siglit, qui vivent dans les communautés côtières de Tuktoyaktuk, Paulatuk et Sachs Harbour (cette dernière sur l’île Banks) ; et enfin, des Kangiryuarmiut qui occupent la communauté d’Holman sur l’île Victoria. Ces trois groupes ont des origines culturelles et linguistiques distinctes, et l’ethnonyme « Inuvialuit » est en fait un mot du dialecte des Siglit qui les rassemble pour des raisons géo-politiques (Lowe 1991 ; Nagy 1994 : 1-3). Les dialectes sont identifiés en ajoutant le suffixe -tun à l’ethnonyme ; on parlera donc de l’uummarmitun, du siglitun et de l’inuinnaqtun (ce dernier étant le dialecte des Kangiryuarmiut qui sont aussi des Inuinnnait et donc préfèrent utiliser le terme « inuinnatqun »). Pour nous référer aux trois dialectes des Inuvialuit, nous utiliserons le terme « inuvialuktun ».

L’espace dans les récits inuvialuit

Puisque les récits que nous avons analysés provenaient de projets d’histoire orale concernant la côte du Yukon et l’île Banks, la majeure partie des entrevues se composait de récits de vie ayant pour cadre ces régions. Les participants aux entrevues parlaient des endroits où ils avaient vécu et du genre d’activités qu’ils y exerçaient (voir Nagy 1994 ; 1999). À la lecture des traductions, nous avons observé des différences entre la façon dont les hommes et les femmes se souvenaient d’événements spécifiques ainsi que de certains détails. Les hommes soulignaient surtout les activités de subsistance et n’incorporaient pas leurs récits dans un cadre chronologique. Ainsi, ils se souvenaient très bien du nombre d’animaux qu’ils avaient chassés ou piégés, mais ils mentionnaient rarement l’année où la période de leur vie durant laquelle cela s’était déroulé. De leur côté, les femmes étaient très au courant du moment où les événements avaient eu lieu et elles contextualisaient leurs récits à propos d’endroits précis en utilisant comme repère la naissance de leurs enfants. Persis Gruben, par exemple, mentionna que la première fois où elle était allée à De Salis Bay, sa fille Sarah était née cette année-là (Aulavik-71A : 8 in Nagy 1999a). Cette façon d’utiliser la « mémoire familiale » a aussi été remarquée par des chercheurs interviewant des femmes, et plus particulièrement des ménagères (Baillargeon 1993 : 62). Dans le cas des femmes inuvialuit avec lesquelles nous avons travaillé, la naissance de leurs enfants permettait non seulement de donner une dimension temporelle à leurs récits mais de se remémorer des campements spécifiques où des gens avaient vécu.

Lorsque les narrateurs des deux sexes parlaient du passé, ils ne semblaient pas retourner dans le temps mais plutôt dans les endroits où les événements s’étaient produits. L’utilisation de nombreux suffixes localisateurs, qui ont disparu dans la majorité des traductions anglaises, démontre bien à quel point l’espace est important dans la langue et la culture des Inuvialuit. D’ailleurs les Inuvialuit interviewés répondaient parfois à une question concernant le temps avec un lieu plutôt qu’avec une année ou une saison. Comme nous le verrons plus tard, ce qui semble être une confusion de la part des narrateurs est probablement lié à la structure de la langue inuvialuktun. Cela dit, Mark Nuttall a aussi noté cette fusion de l’espace et du temps lors de ses recherches avec des Groenlandais. En effet, dans leurs récits concernant des lieux, l’espace et le temps devenaient synchronisés (Nuttall 2001 : 63). Dans le cas de nos entrevues, cette synchronisation pourrait expliquer en partie pourquoi, lorsque des Inuvialuit nous parlaient de chamanes parcourant de grandes distances en très peu de temps, ils ne faisaient jamais de commentaires sur la vraisemblance de tels événements.

Chez les Inuvialuit, comme dans la culture inuit en général, les récits concernant des lieux spécifiques sont nombreux et l’histoire est intimement liée aux toponymes. Ceux-ci font partie de ce que Nuttall (1992) appelle memoryscape (« espace mémoriel ») et sont utilisés comme moyens mnémoniques. Toutefois, comme Béatrice Collignon (1996) l’a démontré, les toponymes sont essentiels non pas pour voyager ou pour survivre, mais pour l’intégration des humains dans leur milieu qui alors devient humanisé et où les cultures peuvent croître. Les toponymes sont donc des points d’ancrage de l’histoire des Inuit (Collignon 1996 : 116). Un voyageur qui connaît les toponymes les utilisera non pas pour s’orienter mais pour être lié au territoire de façon familière (ibid. : 117). Ce lien intime au territoire est d’ailleurs bien exprimé par Mark Emerak qui disait qu’il devrait envoyer son récit à la terre où il avait eu son tout premier souvenir (Aulavik-76B : 1, in Nagy 1999b).

Lors de nos entrevues avec des Inuvialuit ayant vécu sur l’île Banks, nous n’avons recueilli qu’un petit nombre de toponymes, alors que les Inuvialuit interviewés avait une bonne connaissance du territoire puisqu’ils pouvaient nous montrer sur une carte où ils avaient chassé et mis des pièges. La majorité des toponymes étaient ceux de campements, donc des endroits que des familles avaient habités. On pourrait penser que les personnes interviewées n’avaient pas une meilleure connaissance ou une bonne mémoire des toponymes, mais cela ne semble pas être la bonne explication, comme le démontre l’exemple suivant. Edith Haogak est née dans les années 1930 et a grandi dans la région de Kangiryuak (Prince Albert Sound) à l’ouest de l’île Victoria, mais elle avait aussi visité l’île Banks avec ses parents pour y chasser. Lors des années 1950, elle s’installa à Sachs Harbour sur l’île Banks. Elle avait donc vécu sur l’île depuis plus de 40 ans lorsque nous l’avons interviewée. S’étant retrouvée veuve très tôt, elle prit soin de ses enfants en chassant et en piégeant sur l’île. Bien qu’elle fût une des personnes interviewées qui connaissait le plus de toponymes inuinnaqtun pour la côte est de l’île Banks (les côtes ouest et sud ayant surtout des noms siglitun et anglais), ces derniers totalisaient moins qu’une dizaine. Elle avait toutefois une excellente connaissance de plus de 120 toponymes de la côte ouest de l’île Victoria où elle avait été élevée. C’est donc son lien social au territoire qui lui permettait de le nommer, conformément à l’idée de Collignon (1996) selon laquelle les toponymes sont avant tout des points d’ancrage de l’histoire des personnes plutôt que des moyens mnémoniques pour voyager et survivre. D’ailleurs, comme Cruikshank (1990 : 354) l’a déjà remarqué, les toponymes ne servent pas qu’à identifier des lieux, ils désignent l’espace pour parler du passé.

Le temps dans les récits inuvialuit

Lors de la correction des traductions anglaises des entrevues, il est devenu évident que les mots comme ingilraan traduits par « long ago » (« il y a longtemps ») prêtaient à confusion. Ces mots peuvent situer le contexte temporel de récits qui ont eu lieu durant l’enfance du narrateur, comme dans l’expression « long ago when I was young » (« il y a longtemps, alors que j’étais jeune ») mais sont aussi utilisés dans des récits évoquant un passé plus récent et commençant par « long ago with skidoos » (« il y a longtemps, alors que nous avions des skidoos [des motoneiges] »). En ce qui concerne le passé lointain qui n’a pas été directement vécu par le narrateur, les Inuvialuit utilisent généralement une expression se traduisant par « long long time ago » (« il y a longtemps, très longtemps ») ainsi que des suffixes comme -niq- qui situent un événement dans le passé et peut aussi indiquer que le narrateur n’en a pas été témoin comme dans l’expression « They say that » (« On raconte que... ») (voir Lowe 1985 : 129). On peut également indiquer le passé lointain en utilisant la phrase « before the white man came » (« avant que l’homme blanc n’arrive ». Les narrateurs faisaient aussi allusion aux produits européens accessibles à l’époque où l’événement eut lieu (« we had guns then », « nous avions alors des fusils »), qui deviennent un repère temporel. Vincent (1990) a d’ailleurs noté la même tendance dans son travail sur l’histoire orale des Montagnais (Innu) du Québec où l’on parle d’une époque « pré-farine ».

Tableau 1

Traductions anglaises, transcriptions originales en dialectes inuvialuit et analyses morphologiques

* J : son rétroflexe fricatif, se prononçant à mi-chemin entre le r anglais et le j français.

Bien que l’un des dialectes inuvialuit, l’uummarmiutun, ait une forme déclarative au passé, les deux autres dialectes, le siglitun et l’inuinnaqtun, en sont dépourvus mais comportent des suffixes et localisateurs (par exemple, taimani, « at that time », « à ce moment-là ») pour indiquer des événements passés. Le préfixe ta- est aussi utilisé dans d’autres localisateurs et indique non seulement une distance dans l’espace mais aussi dans le temps comme l’a expliqué Lowe (1985b : 220). De plus, le suffixe -mi indique aussi bien un lieu dans l’espace qu’un lieu dans le temps (Lowe, communication personnelle 2002). Enfin, dans les trois dialectes inuvialuit, le suffixe -vik veut dire à la fois « a place or a time for X-ing », « un lieu ou un moment pour faire quelque chose » (Lowe 1983 : 170 ; 1984a : 192 ; 2001 : 360). Puisqu’ici aussi l’espace et le temps sont fusionnés, seul le contexte peut indiquer auquel des deux on se réfère. Toutes ces considérations expliquent pourquoi lorsque nous posions une question concernant le temps, nous recevions parfois une réponse concernant l’espace, ou plus précisément, le lieu.

Bien que ces dialectes aient tous une forme déclarative simple qui, dans certains contextes, peut servir pour relater un événement situé dans le passé (Lowe 1985a : 144), les traductions anglaises étaient le plus souvent au présent. Il est possible qu’il s’agisse ici de l’anglais parlé par les traductrices. Mais il semble plus probable que le narrateur procède de la façon suivante : après avoir clairement indiqué qu’il va parler d’événements passés, en disant « when I was young » (« lorsque j’étais jeune ») ou « at that time » (« en ce temps-là »), il n’a plus besoin d’indiquer que le récit se déroule dans le passé, et il utilise alors le présent narratif. Raconter un récit veut dire rejouer des expériences particulières comme lors d’une performance (voir Hymes 1981). D’autres exemples de récits traditionnels en inuinaqtun comme ceux qu’a recueillis Métayer (1973) montrent aussi cet emploi du présent, du moins dans les traductions françaises.

Lorsque les narrateurs parlaient de leurs premiers souvenirs d’enfance, ils n’utilisaient pas le présent narratif, mais plutôt diverses formes du passé. Au cours de la correction des traductions anglaises d’entrevues réalisées pour le Aulavik Oral History Project, nous avons recueilli des extraits concernant les premiers souvenirs d’enfance, car nous étions intriguée par la façon dont les Inuvialuit en avaient parlé. En effet, ces derniers commençaient souvent le récit de leur vie en utilisant des mots qui étaient traduits en anglais par « when I became aware » (« lorsque je suis devenu conscient ») ou « when I came to my senses » (« lorsque j’ai pris conscience de mes sens ») (voir Tableau 1, exemples 1 et 2), comme si avant ce moment-là, l’enfant — qu’était alors le narrateur — ne pouvait se souvenir parce que sa conscience n’était pas complètement éveillée. De plus, l’utilisation des termes could et started dans les traductions anglaises (« when I first could remember » ; « when I first started remembering »[3] (voir Tableau 1, exemples 5, 6 et 7) nous a fait penser qu’en inuvialuktun l’acte de remémoration des premiers souvenirs d’enfance était sans doute exprimé comme commençant dans le passé et non du présent vers le passé comme en anglais ou en français (par exemple, « je me souviens quand... »).

Puisque nos observations concernant les premiers souvenirs d’enfance provenaient de traductions anglaises, il est possible que la signification des mots en inuvialuktun se soit perdue lors de la traduction (voir Galley 1990 ; Swann 1992). Les dialectes inuvialuit étant extrêmement différent de l’anglais, les distorsions sont inévitables. La traduction d’un seul mot inuvialuktun peut requérir une longue phrase anglaise puisque des bases de mots et des suffixes s’agglutinent dans un seul mot (voir Tableau 1). Mais il semblait curieux que toutes les traductrices aient utilisé le passé pour restituer des mots concernant les premiers souvenirs d’enfance. Les formes du passé avaient-elles servi dans les entrevues originales en inuvialuktun? La question nous semblait d’autant plus pertinente que la majorité des traductions n’abordant pas les premiers souvenirs recouraient surtout au présent narratif. Nous avons donc analysé les transcriptions inuvialuktun pour en extraire les mots concernant les premiers souvenirs.

Les premiers souvenirs d’enfance

Puisque l’Aulavik Oral History Project portait sur l’histoire orale de l’île Banks, la plupart des entrevues avaient été faites en siglitun et en inuinnaqtun qui sont les dialectes inuvialuit des deux populations qui ont occupé cette île. Nous avons commencé par compiler 245 exemples de traductions anglaises concernant les premiers souvenirs et provenant d’entrevues avec 37 Inuvialuit. Ensuite, nous avons sélectionné parmi ces exemples les 219 pour lesquels des transcriptions en inuvia-luktun étaient disponibles. Utilisant les dictionnaires et les grammaires rédigés par le linguiste Ronald Lowe pour ces trois dialectes, nous avons fait des analyses morphologiques que nous avons comparées avec les traductions anglaises proposées par les traductrices inuvialuit. N’étant pas linguiste, nous avons utilisé la terminologie de Lowe, dont les recherches s’inspirent de la linguistique de Gustave Guillaume. Bien que six traductrices et un traducteur aient collaboré à ce travail, ce sont surtout trois personnes qui ont fait l’essentiel : une locutrice uummarmiut qui a traduit en anglais à partir de l’uummarmiutun, du siglitun et de l’inuinnaqtun ; une locutrice siglit qui a établi des versions anglaises d’entrevues réalisées auprès de locuteurs siglit, et une locutrice inuinnait qui a surtout traduit des entrevues réalisées en inuinnaqtun. Incidemment, 60 % (N=132) des données sont en inuinnaqtun, 38 % (N=83) en siglitun et seulement 2 % (N=4) en uummarmiutun.

Comme nous le disions plus haut, seul un des dialectes, l’uummarmiutun (qui est étroitement apparenté à l’iñupiatun de l’Alaska), a une forme déclarative au passé. Le siglitun et l’inuinnaqtun possèdent une forme déclarative simple qui peut être utilisée pour évoquer un événement présent ou passé. Tous les dialectes ont des suffixes et des localisateurs qui peuvent servir à relater des événements passés. De plus, comme le souligne Lowe (1985a : 122), certaines bases de mots désignent un événement présent ou passé selon le contexte situationnel ou linguistique. Il ajoute que la distinction entre le passé et le présent est d’ordre secondaire en siglitun (ibid. : 129). Même si cela semblait être le cas dans la majorité des entrevues que nous avions faites, cette affirmation nous laissait perplexe, car le passé était clairement indiqué dans les traductions anglaises et les transcriptions inuvialuktun concernant les premiers souvenirs d’enfance. Ainsi, 40 % (N=33) des données en siglitun analysées avaient des chronothèmes (« event markers » ; voir Lowe 1991 : 96) dans la forme déclarative simple avec des suffixes (par exemple : -ma- « having been Xed » ; -maakiq- « starting to X » ; -lraaq- « first » ; -nraq- « to X for the first time ») ou des localisateurs (taimani, « at that time ») pouvant suggérer le passé, et 17 % (N=14) étaient dans la forme conjonctive positive (« alors que... »). Pour l’inuinnaqtun, 30 % (N=39) des données étaient dans la forme déclarative simple avec des suffixes ou localisateurs pouvant suggérer le passé ; 27 % (N=36) dans la forme causative (« lorsque... ») ; et 16 % (N=21) dans la forme conjonctive positive (« alors que... »).

Les Inuit du Nunavik (Québec arctique) recourent beaucoup au passé lorsqu’ils parlent de leurs premiers souvenirs d’enfance (Swift 2000 : 101) ; ils utilisent alors invariablement le suffixe -lauqsima- (« long ago past », « passé lointain »). D’autres récits autobiographiques d’aînés inuit de l’Arctique canadien (voir Briggs 2000 ; Mannik 1998 ; Oosten et Laugrand 1999) mentionnent des traductions similaires à celles de ce travail-ci.

Du côté des Nunamiut, Gubser (1965 : 211) a observé que lorsqu’un adulte parle de son enfance, il indique la période durant laquelle il a commencé à se souvenir. Ce commentaire ainsi que celui de Lowe (1985a : 232) expliquant que le passé est un espace de temps d’où les événements passés ne peuvent être que rappelés, nous ont donné à penser que les narrateurs et les traductrices inuvialuit avaient utilisé le passé pour conférer un contexte temporel aux premiers souvenirs qui allaient être remémorés et donc racontés. Contrairement à ce que nous pensions au début de notre recherche en interprétant seulement les traductions anglaises, l’acte de remémoration n’était pas le seul sujet abordé par les narrateurs ; ils qualifiaient et contextualisaient aussi leurs premiers souvenirs. En fait, comme nous le verrons, les narrateurs indiquaient des repères cognitifs et chronologiques les concernant.

L’utilisation des bases de mots ilitchuri- en siglitun ainsi que qauyi- et qauyima- en inuinnaqtun montre que les narrateurs parlent de la période durant laquelle leurs souvenirs se sont formés. Ces bases de mots signifient en effet « devenir conscient » mais aussi « apprendre, savoir » selon Fortescue et al. (1994 : 291). Pour l’inuinnaqtun, Lowe (communication personnelle, 2002) suggère une distinction entre qauyi- « devenir conscient, apprendre » et qauyima- « être conscient, savoir », car le suffixe -ma- indique un résultat, une action achevée. Cependant, dans les traductions anglaises des récits inuvialuit, ces bases de mots furent surtout traduites par le verbe remember (« se souvenir, se rappeler »). L’utilisation de ce mot est toutefois trompeuse puisque les narrateurs ne parlaient pas de se souvenir maintenant du passé mais décrivaient plutôt le processus d’acquisition de leur conscience, donc de leur mémoire. En d’autres termes, ils racontaient avoir commencé à se remémorer, avoir été « capables de se remémorer » (voir Mannik 1998 : 209 et 216). Après cette introduction, faite au passé, les narrateurs (et les traductrices) utilisaient le présent (« je me souviens quand... »), puisqu’ils étaient alors dans l’acte de remémoration d’événements spécifiques postérieurs à l’acquisition de la conscience qu’ils avaient décrite plus tôt. Cette distinction du passé pour situer les tout premiers souvenirs d’enfance (donc de l’acquisition de la conscience), et du présent pour parler des autres souvenirs se trouve dans divers récits inuit. Ainsi, après qu’on lui eut demandé s’il se rappelait « quand il avait commencé à se souvenir », Hervé Paniaq expliqua qu’il se souvenait d’avoir été sur le dos de sa mère[4], mais qu’après, il lui faudrait « renverser les événements pour en parler » (Oosten et Laugrand 1999 : 45). Il semble ici indiquer que pour parler de ses souvenirs, il doit se remémorer son passé plutôt que décrire le moment où il commença à se souvenir[5].

Dans les données siglitun, ilitchuri- fut utilisé dans 54 % (N=45) des cas, et en inuinnaqtun, qauyi- dans 31 % (N=41), qauyima- dans 11 % (N=14) et ilitchuri- dans 10 % (N=13) (voir Tableau 2). Donc en inuinnaqtun 52 % (N=68) des bases de mots utilisées évoquent la notion d’accès à la conscience. Il faut ici noter que la base de mot ilitchuri-, qui ne semble pas être inuinnaqtun, provenait des locuteurs d’inu-innaqtun qui avaient appris le siglitun à l’âge adulte. Pour ce qui est de la base de mot itqaq-, qui serait l’équivalent le plus proche du verbe anglais remember (« se souvenir, se rappeler »), elle fut utilisée dans moins de 1 % des cas en siglitun et en inuinnaqtun. Bien que cela demande à être vérifié, itaqa- était probablement plus fréquent chez les narrateurs qui parlaient de leurs souvenirs d’enfance plus récents. Toutefois, comme nous venons de le démontrer, la majorité des narrateurs utilisaient les bases de mots ilitchuri-, qauyi- et qauyima- pour commencer à raconter leurs premiers souvenirs d’enfance. Une telle observation est probablement commune à d’autres langues inuit puisque la base de mot iñupiatun qauJi-[6] est traduite par « to become aware, of a growing child » (« devenir conscient, chez un enfant qui grandit ») (MacLean 1980 : 48), et la forme groenlandaise de ilitchuri- par « became aware or conscious, remember something from earliest childhood » (« devenir conscient, se souvenir de quelque chose de la petite enfance ») (Fortescue et al. 1994 : 106 ; voir aussi Tableau 3).

Tableau 2

Termes en dialectes inuvialuit concernant la mémoire utilisés par les narrateurs et les traductrices

* L’utilisation du passé est indiquée comme dans les traductions. Les verbes sont à la première personne du singulier.

** Lowe (com. pers. 2002) suggère différentes traductions pour qauyi- et qauyima-, car le suffixe -ma- indique un résultat qui dure.

Tableau 3

Termes dans les dialectes inuvialuit concernant la mémoire

* J : son rétroflexe fricatif, se prononçant à mi-chemin entre le r anglais et le j français.

Les abréviations pour les langues sont : PE= Proto-Eskimo : PI= Proto-Inuit ; WCI= Western Canadian Inuit ; ECI= Eastern Canadian Inuit ; GRI= Greenlandic Inuit.

Fortescue et al. (1994 : 291) : PE qa(C)un(∂i)- « become conscious » ; Naukan Siberian Yupik qaazi- « remember, come to senses, become aware » ; ECI qauyi- « notice, become aware of » ; GRI qaaqqut(i)- « come to one’s senses ». Pour 1’inupiatun, qaurl- « to become aware, of a growing child » dans MacLean (1980 : 48). Pour 1’inuinnaqtun, Lowe (com. pers. 2002) suggère qauyi- « become aware, learn ».

Fortescue et al. (1994 : 291) : WCI qauyima- « know » ; ECI qauyima- « know ». Pour 1’inuinnaqtun, Lowe (com. pers. 2002) suggère qauyima- « be aware, know ».

Fortescue et al. (1994 : 105) : PE ∂lit- « learn » ; Sirenik (Chukotka) is(t∂) « learn » ; siq∂xt∂R « recall, bring to awareness ».

Fortescue et al. (1994 : 106) : PI ∂litcuR∂- « become aware of » ; WCI ilitsuri « know », « became aware, learned » ; GRI ilitsuRi- « became aware or conscious, remember something from earliest childhood ».

Fortescue et al. (1994 : 105) : PE ∂licima- « know » ; Naukan Siberian Yupik = « understand ».

Fortescue et al. (1994 : 112): PE ∂nqaR- « remember » ; WCI itqaq- « remember » ; ECI iaaq(q)- « remember, be full of attention for ».

La base ilitchuri- était utilisée par trois locuteurs d’inuinnaqtun vivant à Sachs Harbour où le siglitun est le dialecte principal.

Deux locuteurs d’inuinnaqtun vivant à Sachs Harbour, utilisaient la base ilitturi- qui semble être équivalente à ilitchuri-.

Fortescue et al. (1994 : 212) : PE nalu- « not know » ; Sirenik (Chukotka): nalik∂(s)- « lose consciousness ».

À ce sujet, après avoir présenté une première version de ce texte lors d’un symposium, une collègue groenlandaise me fit remarquer que « coming to one’s senses » (« devenir conscient de ses sens ») correspondait à un stade du développement de l’enfant autour de deux ans[7]. Dans son entrevue, on demanda à Lucassie Nutaraaluk à quel âge il est devenu conscient et il répondit « à deux ou trois ans » puisqu’il était encore nourri au sein (Oosten et al. 1999 : 105). Cela expliquerait des traductions telles que « I came to my senses sucking a bottle » (« je pris conscience de mes sens lorsque je tétais un biberon », « I became aware when there was a sunshine » (« j’ai pris conscience lorsqu’il y eut un rayon de soleil ») ou « I became aware on the back of my mother » (« je suis devenu conscient sur le dos de ma mère ») (voir Tableau 1, exemples 3 et 4), traductions dans lesquelles les narrateurs décrivent ce qu’ils ressentaient ou ce qu’ils faisaient à ce moment précis. Les narrateurs utilisaient aussi le mot tupak- (« wake up » ; « se réveiller ») comme dans « when I woke up » (« lorsque je me suis réveillé »), ce qui fut aussi noté par Condon (1996 : 63) lors de ses propres entrevues à Holman. Incidemment, certains Yupiit du sud-ouest de l’Alaska comparent la conversion au christianisme à l’acte de se réveiller (Fienup-Riordan 2000 : 94), ce qui rappelle ce narrateur inuvialuit qui assimilait la conversion à « devenir conscient » (N92-253-196A : 1, in Nagy 1999b).

Comme Kanaqlak (2000 : 44-45) l’a remarqué à propos des Yupiit, les premières années de la mémoire sont quelquefois décrites comme une alternance entre se remémorer des morceaux de « premières réalités » et tomber dans un profond sommeil[8]. D’ailleurs, les parents yupiit pensent que leurs jeunes enfants manquent de conscience ou d’une mémoire permanente de leurs expériences (Fienup-Riordan 1994 : 143). Dans la langue des Yupiit, le mot ellangelleq veut dire « conscience de l’existence, du monde autour de soi » et renvoie aux premiers souvenirs conscients d’un enfant, entre l’âge de trois et cinq ans (Orr et al. 1997 : 614, note 4)[9]. Ellangellemni se traduit par « lorsque je suis devenu conscient ». Il s’agit d’une expression que les Yupiit utilisent souvent pour se référer à un important moment dans la vie, celui de l’enfance quand les souvenirs permanents prennent forme et le milieu environnant commence à laisser une impression (Orr et al. 1997 : couverture arrière)[10]. Dans l’Arctique de l’est, la base de mot suqqui- est traduite par « devenir conscient » (Oosten et Laugrand 2001 : 96)[11] alors que qauyima- est traduit par « être conscient, savoir, comprendre » (Briggs 1998 : 236 ; voir aussi Tableau 3, note 3). Ainsi, l’éveil de la conscience est perçu comme essentiel à la construction de la mémoire.

Discussion

Il semble donc que dans les langues inuit, les premiers souvenirs d’enfance sont racontés avec des termes liés à deux stades du développement cognitif chez l’enfant. Dans les récits inuvialuit, le premier stade était abordé avec des bases de mot traduites en anglais par « when I came to my senses » (« lorsque je suis devenu conscient de mes sens ) ou par « when I became aware » (« lorsque je suis devenu conscient ») (voir Tableau 1, exemples 1 à 4) avec habituellement une description de ce que le narrateur ressentait ou faisait à ce moment précis (« sur le dos de ma mère », « tétant un biberon », « lorsqu’il y eut un rayon de soleil », « seul dans un iglou », « en pleurant ». Toutefois, les narrateurs mentionnaient souvent qu’ils avaient encore des périodes d’inconscience (« I would forget », « j’oubliais »). Ce stade représente un éveil des perceptions similaire à celui que Piaget (1970) a appelé le stade sensorimoteur qui précède l’acquisition du langage (avant deux ans). Cela est particulièrement intéressant puisque certains aînés inuit de l’Arctique de l’est ont raconté les souvenirs intra-utérins (voir Briggs 2000 ; Saladin d’Anglure 1986)[12]. Étant donné le phénomène universel de l’amnésie infantile, qui explique le fait que la plupart des adultes ne se souviennent pas de leur enfance avant l’âge de trois ou quatre ans (voir Rovee-Collier et Gerhardstein 1997), il peut sembler étrange que de tels souvenirs aient pu être ramenés à la mémoire. Néanmoins, des études récentes concernant des adultes et leurs premiers souvenirs d’enfance ont démontré que les souvenirs d’événements ayant eu lieu avant l’âge de deux ans sont authentiques bien que rares (Eacott et Crawley 1999). Enfin, ce premier stade cognitif correspond aussi à la conscience de soi que les jeunes enfants développent vers 18 mois mais qu’ils seront capables d’exprimer à travers le langage vers 22 à 24 mois seulement (Howe 2000 : 91 et 97).

Par contre, les traductions telles que « I could remember well then » (« je pouvais bien me souvenir à ce moment-là »), « when I could not forget anymore » (« lorsque je ne pouvais plus oublier ») ou même « you know, when kids start remembering » (« vous savez, quand les enfants commencent à se souvenir ») (voir Tableau 1, exemple 9) correspondent à un stade plus tardif, vers 5 ans, alors qu’un enfant acquiert une mémoire (« gets a memory »)[13]. Les narrateurs soulignaient alors qu’ils « savaient » (ils avaient acquis une connaissance permanente). À propos des Nunamiut, Gubser (1965 : 211) oppose l’enfant de deux à trois ans qui oublie tout le temps à celui de quatre ou cinq ans qui cesse d’oublier et commence à se souvenir des événements lorsque son ishuma (pensée)[14] est enfin formé. Gubser ajoute que pour les Nunamiut, l’ishuma est le siège de la mémoire. Donc sans un ishuma complètement formé, un individu ne peut emmagasiner des souvenirs. De plus, pour les Inuit du Nunavik, le terme isumanniq veut dire qu’un enfant a atteint l’âge de raison vers quatre ou cinq ans (Schneider 1985 : 102 ; Therrien 1987 : 85-86). Selon les Yupiit, les enfants de cet âge connaissent une prise de conscience et atteignent un stade de maturité associé à une mémoire continue et non fragmentée comme chez les enfants plus jeunes (Fienup-Riordan 1994 : 143, 145 ; 2000 : 96). D’après Eliza Orr, ce dernier stade de développement, une conscience de soi existant dans un monde intelligible de significations et de relations, s’appelle usvinglleq (« sense, understanding », « sens, compréhension »)[15] en langue yup’ik et correspond à cinq ans ou plus (Orr et al. 1997 : 614, note 4).

Les termes choisis par les aînés inuvialuit pour parler de leurs premiers souvenirs d’enfance et ceux d’autres langues inuit démontrent une sophistication lexicale que l’on ne trouve en anglais qu’en lisant la littérature spécialisée dans le développement cognitif (par exemple, Perner et Ruffman 1995 ; Tulving 1995). Il est donc possible que les traductrices inuvialuit aient eu des difficultés à trouver des mots anglais équivalents à ceux qu’utilisaient les narrateurs. Afin de rendre la traduction plus facilement interprétable, elles ont choisi le mot remember (« se souvenir, se rappeler ») pour traduire des mots inuvialuktun signifiant pourtant deux stades du développement de la conscience. Diverses formes du passé ont permis de situer les événements temporellement dans les transcriptions originales et les traductions mais elles ont aussi servi à préciser le stade de développement du narrateur. Il serait intéressant de vérifier si les mêmes termes sont utilisés dans les récits non autobiographiques inuit puisque chez les Yupiit, l’état de conscience d’un personnage est parfois mentionné dans une histoire (Orr et al. 1997 : 614, note 4).

Conclusion

Cet article sur la conceptualisation de l’espace, du temps et de la mémoire dans les récits d’Inuvialuit avait pour thème sous-jacent les difficultés que rencontre la recherche lorsqu’elle repose sur des entrevues réalisées en inuvialuktun et traduites en anglais. L’analyse des récits a permis d’identifier des différences entre la façon dont les hommes et les femmes se souviennent d’événements et de détails spécifiques. Les hommes soulignent surtout les activités de subsistance sans références chronologiques, tandis que les femmes savent quand les événements ont eu lieu, car elles associent des endroits spécifiques à la naissance de leurs enfants. Nous avons abordé les différentes façons d’utiliser des termes se traduisant par « long ago » (« il y a longtemps ») ainsi que l’utilisation du présent narratif dans les récits d’événements du passé.

La seconde partie de l’article portait sur les premiers souvenirs d’enfance. Les aînés inuvialuit commencent souvent le récit de leur vie en utilisant des mots tels que ilitchuri- et qauyi- que l’on peut traduire en anglais par « when I became aware » (« lorsque je suis devenu conscient »). L’analyse morphologique des transcriptions inuvialuktun démontre que dans la majorité des cas, ces mots sont traduits pas le verbe remember (« se souvenir, se rappeler »), probablement pour s’adapter à la langue anglaise. L’utilisation de diverses formes du passé dans les transcriptions et dans les traductions indique le contexte temporel et apporte des précisions concernant deux stades du développement cognitif chez l’enfant. Le premier stade correspond à deux ou trois ans lorsqu’un enfant commence à devenir conscient de lui-même et du monde qui l’entoure. Le deuxième se situe autour de quatre ou cinq ans, quand l’enfant est pleinement conscient, car il a atteint l’âge de raison et peut emmagasiner des souvenirs continus. Afin de vérifier ces interprétations, nous espérons consulter les traductrices inuvialuit pour discuter de leurs traductions des termes inuvialuktun concernant les premiers souvenirs d’enfance. Finalement, la leçon de cette recherche est qu’il ne faut pas se fier aux traductions seulement, car elles ne sont souvent que des approximations des propos des narrateurs.

Parties annexes

Notes

-

[1]

Tous nos plus sincères remerciements aux aînés inuvialuit qui participèrent au Yukon North Slope Inuvialuit Oral History Project et au Aulavik Oral History Project ainsi qu’aux Inuvialuit qui furent nos assistantes de recherche : Renie Arey, Elizabeth Banksland, Shirley Elias, Jean Harry et Agnes White. Les traductions et les transcriptions ont été faites par Barbra Allen, Beverly Amos, Helen Kitekudlak, Agnes Kuptana et Agnes White. Le financement et le soutien logistique furent obtenus grâce à Parcs Canada, le Yukon Heritage Branch, le Language Enhancement Program (GNWT), l’Étude du plateau continental polaire et le Inuvik Research Center. Les projets furent administrés par le Inuvialuit Social Development Program (I.S.D.P.). Nous avons présenté des versions préliminaires de certaines parties de cet article en novembre 2001 à la conférence du Lac Delage « Mémoires et histoires du Nord » et à la conférence annuelle de l’American Anthropological Association à Washington, ainsi qu’en août 2002 lors de la conférence Inuit Studies à Anchorage. Durant l’hiver 2002, nous avons reçu l’aide financière du projet ARUC « Mémoire et Histoire au Nunavut » afin de pouvoir travailler sur cet article. Nous désirons aussi remercier Jean Briggs, Louis-Jacques Dorais, Vivian Johnson, Lawrence Kaplan, Mick Mallon, Patricia Nagy, Marie-katherine Poppel, William Schneider, Michèle Therrien et Deborah Kigjugalik Webster pour leurs commentaires. Nous voulons spécialement remercier Ronald Lowe pour ses conseils sur notre texte ainsi que pour son aide dans la correction des mots inuvialuktun et l’analyse morphologique de certains d’entre eux. Nous sommes bien sûr responsable de toute interprétation erronée.

-

[2]

Au cours de ces projets, nous avons réalisé 140 entrevues avec 55 personnes, et une centaine de cassettes provenant d’archives ont été traduites en anglais. La majorité des entrevues se sont déroulées dans la langue maternelle des Inuvialuit.

-

[3]

« When I first could remember » peut être traduit par « lorsque j’ai commencé à pouvoir me souvenir pour la première fois » et « when I first started remembering » par « lorsque j’ai commencé à me souvenir pour la première fois ». Toutefois, Ronald Lowe pense que la traduction française est ici douteuse, car selon lui il ne s’agit pas du moment précis (« la première fois ») mais plutôt de la période de l’enfance (« les premiers souvenirs »). On devrait donc enlever « pour la première fois ». Nos traductions pourraient cependant être correctes, car, comme on le verra plus tard dans le texte (voir aussi Tableau 1, exemple 4), les narrateurs utilisent des suffixes pour décrire précisément le moment dont ils parlent.

-

[4]

Traditionnellement, les mères inuit transportaient leurs jeunes enfants sur leur dos, dans leur amaut (manteau de femmes). Cette tradition se pratique encore chez beaucoup d’Inuit du Canada, bien que moins chez les Inuvialuit.

-

[5]

Cela dit, il nous faudrait comparer la transcription originale en inuktitut avec la traduction anglaise sur laquelle nous nous basons pour notre interprétation. La traduction anglaise était la suivante : « After that, I would have to reverse the events to talk about them » (Oosten et Laugrand 1999 : 45).

-

[6]

MacLean (1980 : 48) écrit qaurI-.

-

[7]

Mariekatherine Poppel, communication personnelle, 2001.

-

[8]

« The early years of memory are sometimes referred to as drifting between remembering bits and pieces of first realities, like going into a deep sleep » (Kanaqlak 2000 : 44-45).

-

[9]

Dans le dictionnaire yup’ik de Jacobson (1984), le mot ellange- (et sa variante phonétique cellange-) est traduit par « to obtain awareness, to have one’s first experience which leaves a lasting memory » (« obtenir une conscience, avoir une première expérience qui laisse un souvenir permanent »). Kanaqlak (2000 : 12) note qu’en yup’ik, ellangellemnek veut dire « from my first awareness, memory » (« ma conscience, ma mémoire »).

-

[10]

« It is an expression Yup’ik people often use to refer to a significant moment of life, the point in one’s childhood when permanent memories take shape and surroundings begin to make lasting impressions » (Orr et al. 1997 : couverture arrière).

-

[11]

Merci à Michèle Therrien et Louis-Jacques Dorais pour leurs traductions françaises de la transcription originale en inuktitut d’où proviennent les extraits anglais que nous avons trouvés dans Oosten et Laugrand (2001 : 96). Ces traductions françaises et la note de Michèle Therrien (communication personnelle, 2002), nous ont aidée à isoler la base de mot suqqui- des autres termes concernant la mémoire dans cette transcription.

-

[12]

Malgré le fait que les souvenirs établis in utero puissent être retenus pendant au moins deux jours après la naissance (DeCasper et Spence 1986), seulement quelques personnes, tels que le peintre Salvador Dali et l’écrivain Samuel Beckett, ont écrit sur leurs expériences pré-natales (Albright 1994 : 27).

-

[13]

Mariekatherine Poppel, communication personnelle, 2001.

-

[14]

Nous conservons ici l’orthographe originale de Gubser. Le mot se prononce (et s’écrit) ihuma en nunamiut (isuma dans la plupart des autres dialectes inuit).

-

[15]

Dans Jacobson (1984 : 404), usvi- est traduit par « intelligence, conscience »

Références

- Albright D., 1994, « Literary and Psychological Models of the Self » : 19-40, in U. Neisser et R. Fivush (dir.), The Remembering Self. Construction and Accuracy in the Self-Narrative. Cambridge, Cambridge University Press.

- Baillargeon D., 1993, « Histoire orale et histoire des femmes : itinéraires et points de rencontre », Recherches féministes, 6, 1 : 53-68.

- Briggs J. L., 1998, Inuit Morality Play. The Emotional Education of a Three-Year-Old. New Haven et Londres, Yale University Press.

- Briggs J. L. (dir.), 2000, Childrearing Practices. Interviewing Inuit Elders. Volume 3. Iqaluit, Nunavut Arctic College.

- Collignon B., 1996, Les Inuit. Ce qu’ils savent du territoire. Paris, L’Harmattan.

- Dorais L.-J., 1989, « Bilinguism and Diglossia in the Canadian Eastern Arctic », Arctic, 42, 3 : 199-207.

- —, 1990, « The Canadian Inuit and their Language » : 185-290, in D. R. F. Collis (dir.), Arctic Languages : An Awakening. Paris, Unesco.

- Condon R. G., 1996, The Northern Copper Inuit. A History. Toronto, University of Toronto Press.

- Cruikshank J., 1990, Life Lived Like a Story. Life Stories of Three Yukon Native Elders. Vancouver, University of British Columbia Press.

- DeCasper A. J. et M. J. Spence, 1986, « Prenatal Paternal Speech Influences Newborns’ Perception of Speech Sounds », Infant Behavior and Development, 9 : 133-150.

- Eacott M. J. et R. A. Crawley, 1999, « Childhood Amnesia : On Answering Questions About Early Life Events », Memory, 7, 3 : 279-292.

- Fienup-Riordan A., 1994, Boundaries and Passages. Rule and Ritual in Yup’ik Eskimo Oral Tradition. Norman, University of Oklahoma Press.

- —, 2000, Hunting Tradition in a Changing World. Yup’ik Lives in Alaska Today. New Brunswick et Londres, Rutgers University Press.

- Fortescue M., S. Jacobson et L. Kaplan, 1994, Comparative Eskimo Dictionary with AleutCognates. Alaska Native Language Center. Research, Paper Number 9. Fairbanks, University of Alaska Fairbanks.

- Franklin J., 1971 [1828], Narrative of a Second Expedition to the Shores of the Polar Sea in the Years 1825, 1826 and 1827. Edmonton, Hurtig.

- Galley M., 1990, « De l’oral à l’écrit, une difficile fidélité », Cahiers de littérature orale, 28 : 13-28.

- Gubser N. J., 1965, The Nunamiut Eskimos. Hunters of Caribou. New Haven et Londres, Yale University Press.

- Hannoum A., 2002, « Translation and the Imaginary », Anthropology News, 43, 8 : 7-8.

- Howe M. L., 2000, The Fate of Early Memories. Developmental Science and the Retention of Childhood Experiences. Washington D.C., American Psychological Association.

- Hymes D., 1981, « In Vain I Tried to Tell You » : Essays in Native American Ethnopoetics. Philadelphie, University of Pennsylvania Press.

- Inuit Tapiriit Kanatami, 2002, Inuvialuit Region. Consulté sur Internet (http://www.itk.ca/english/inuit_canada/regions/inuvialuit.htm), octobre 2002.

- Jacobson S., 1984, Yup’ik Eskimo Dictionary. Fairbanks, Alaska Native Language Center, University of Alaska Fairbanks.

- Kanaqlak (G. P. Charles), 2000, Yuuyaraq (The Way of the Human Being) : YupiaqVoices in the Transmission of Religious and Cultural Knowledge. Thèse de doctorat. Santa Barbara, University of California.

- Lowe R., 1983, Kangiryuarmiut Uqauhingita Numiktittitdjutingit. Basic Kangiryuarmiut Eskimo Dictionary. Inuvik, Committee for Original Peoples Entitlement.

- —, 1984a, Uummarmiut Uqalungiha Mumikhitchirutingit. Basic Uummarmiut Eskimo Dictionary. Inuvik, Committee for Original Peoples Entitlement.

- —, 1984b, Siglit Inuvialuit Uqausiita Kipuktirutait. Basic Siglit Inuvialuit Eskimo Dictionary. Inuvik, Committee for Original Peoples Entitlement.

- —, 1985a, Siglit Inuvialuit Uqausiita Ilisarviksait. Basic Siglit Inuvialuit Eskimo Grammar. Inuvik, Committee for Original Peoples Entitlement.

- —, 1985b, Kangiryuarmiut Uqauhingita Ilihautdjutikhangit. Basic Kangiryuarmiut Eskimo Grammar. Inuvik, Committee for Original Peoples Entitlement.

- —, 1985c, Uummarmiut Uqalungiha Ilihaurrutikrangit. Basic Uummarmiut Eskimo Grammar. Inuvik, Committee for Original Peoples Entitlement.

- —, 1991, Les trois dialectes inuit de l’Arctique canadien de l’Ouest. Analyse descriptive et comparative. GÉTIC, Collection Travaux de recherche, numéro 11, Sainte-Foy, Université Laval.

- —, 2001, Siglit Inuvialuit Uqautchiita Nutaat Kipuktirutait Aglipkaqtat. Siglit Inuvialuit Eskimo Dictionary. Québec, Éditions Nota bene.

- MacLean E. A., 1980, Iñupiallu Tannillu Uqalunisa Ilanich. Abridged Iñupiaq and English Dictionary. Alaska Native Language Center, Fairbanks and Barrow, University of Alaska Fairbanks and Iñupiat Language Commission, North Slope Borough.

- Mannik H. (dir.), 1998, Inuit Nunamiut : Inland Inuit. Altona, Friesen Corporation.

- McGhee R., 1974, Beluga Hunters. An Archaeological Reconstruction of the History and Culture of the Mackenzie Delta Kittegaryumiut. Newfoundland Social and Economic Studies no. 13, St-John’s, Memorial University of Newfoundland.

- Métayer M., 1973, Unipkat : Tradition esquimaude de Coppermine, Territoires du Nord Ouest, Canada. Collection Nordicana no 42, Trois volumes, Sainte-Foy, Centre d’études nordiques, Université Laval.

- Nagy M., 1994, Yukon North Slope Inuvialuit Oral History. Hudç Hudän Series. Occasional Papers in Yukon History no. 1, Whitehorse, Government of the Yukon, Department of Tourism, Heritage Branch.

- —, 1999, Aulavik Oral History Project on Banks Island, NWT : Final Report. Préparé pour le Inuvialuit Social Development Program, Inuvik.

- Nagy M. (dir.), 1999a, Aulavik Oral History Project : English Translations and Transcriptions of Interviews 3 to 72. Deux volumes. Préparé pour le Inuvialuit Social Development Program, Inuvik.

- —, 1999b, Aulavik Oral History Project : English Translations and Transcriptions of Archival Tapes. Préparé pour le Inuvialuit Social Development Program, Inuvik.

- —, 1999c, Aulavik Oral History Project : Inuvialuktun Transcriptions of Interviews 3 to 72. Deux volumes. Préparé pour le Inuvialuit Social Development Program, Inuvik.

- —, 1999d, Aulavik Oral History Project : Inuvialuktun Transcriptions of Archival Tapes. Préparé pour le the Inuvialuit Social Development Program, Inuvik.

- Nuttall M., 1992, Arctic Homeland. Kinship, Community and Development in Northwest Greenland. Toronto, University of Toronto Press.

- —, 2001, « Locality, Identity and Memory in South Greenland », Études/Inuit/Studies, 25, 1-2 : 53-72.

- Oosten J. et F. Laugrand (dir.), 1999, Introduction. Interviewing Elders. Volume 1. Iqaluit, Nunavut Arctic College.

- —, 2001, Travelling and Surviving on Our Land. Inuit Perspectives on the 20th Century. Volume 2. Iqaluit, Nunavut Arctic College.

- Oosten J., F. Laugrand et W. Rasing (dir.), 1999, Perspectives on Traditional Law. Interviewing Elders. Volume 2. Iqaluit, Nunavut Arctic College.

- Orr E. C., B. Orr, V. Kanrilak Jr. et A. Charlie Jr., 1997, Ellengellemni... When I Became Aware... Fairbanks, Lower Kuskokwim School District et Alaska Native Language Center.

- Perner J. et T. Ruffman, 1995, « Episodic Memory and Autonoetic Consciousness : Developmental Evidence and a Theory of Childhood Amnesia », Journal of Experimental Child Psychology, 59 : 516-548.

- Petitot É., 1876, Vocabulaire français-esquimau. Dialecte des Tchiglit des bouches du Mackenzie et de l’Anderson. Bibliothèque de Linguistique et d’Ethnographie Américaines. Volume 3, Paris, Ernest Leroux.

- Piaget J., 1970, The Child’s Conception of Time. Londres, Routledge.

- Rovee-Collier C. et P. Gerhardstein, 1997, « The Development of Infant Memory » : 5-40, in N. Cowan (dir.), The Development of Memory in Childhood. Sussex, Psychology Press.

- Saladin-d’Anglure B., 1986, « Du foetus au chamane : la construction d’un “troisième sexe” inuit », Études/Inuit/Studies, 10, 1-2 : 25-114.

- Schneider L., 1985, Ulirnaisigutiit. An Inuktitut-English Dictionary of Northern Quebec, Labrador and Eastern Arctic Dialects. Québec, Presses de l’Université Laval.

- Smith D. G., 1984, « Mackenzie Delta Eskimo » : 347-358, in D. Damas (dir.), Handbook of North American Indians, volume 5, Arctic. Washington D.C., Smithsonian Institution.

- Stefansson V., 1919, The Stefansson-Anderson Arctic Expedition of American Museum : Preliminary Ethnological Report. Anthropological Papers of the American Museum of Natural History, vol. 14, 1, New York, American Museum of Natural History.

- Swann B. (dir.), 1992, On the Translation of Native American Literatures. Washington D.C., Smithsonian Institution.

- Swift M. D., 2000, The Development of Temporal Reference in Inuktitut Child Language. Thèse de doctorat. Austin, University of Texas.

- Therrien M., 1987, Le corps inuit. Paris, SELAF.

- Tihanyi C., 2002, « Ethnographic and Translation Practices », Anthropology News, 43, 6 : 5-6.

- Tulving E., 1995, « Varieties of Consciousness and Levels of Awareness in Memory » : 283-299 in A. Baddeley et L. Weiskrantz (dir.), Attention : Selection, Awareness and Control. A Tribute to Donald Broadbent. Oxford, Clarendon Press.

- Vincent S., 1991, « La présence des gens du large dans la version montagnaise de l’histoire », Anthropologie et Sociétés, 15, 1 : 125-144.

Liste des figures

Figure 1

Les trois groupes linguistiques des Inuvialuit (d’après Lowe 1985a)

Liste des tableaux

Tableau 1

Traductions anglaises, transcriptions originales en dialectes inuvialuit et analyses morphologiques

Tableau 2

Termes en dialectes inuvialuit concernant la mémoire utilisés par les narrateurs et les traductrices

Tableau 3

Termes dans les dialectes inuvialuit concernant la mémoire

* J : son rétroflexe fricatif, se prononçant à mi-chemin entre le r anglais et le j français.

Les abréviations pour les langues sont : PE= Proto-Eskimo : PI= Proto-Inuit ; WCI= Western Canadian Inuit ; ECI= Eastern Canadian Inuit ; GRI= Greenlandic Inuit.

Fortescue et al. (1994 : 291) : PE qa(C)un(∂i)- « become conscious » ; Naukan Siberian Yupik qaazi- « remember, come to senses, become aware » ; ECI qauyi- « notice, become aware of » ; GRI qaaqqut(i)- « come to one’s senses ». Pour 1’inupiatun, qaurl- « to become aware, of a growing child » dans MacLean (1980 : 48). Pour 1’inuinnaqtun, Lowe (com. pers. 2002) suggère qauyi- « become aware, learn ».

Fortescue et al. (1994 : 291) : WCI qauyima- « know » ; ECI qauyima- « know ». Pour 1’inuinnaqtun, Lowe (com. pers. 2002) suggère qauyima- « be aware, know ».

Fortescue et al. (1994 : 105) : PE ∂lit- « learn » ; Sirenik (Chukotka) is(t∂) « learn » ; siq∂xt∂R « recall, bring to awareness ».

Fortescue et al. (1994 : 106) : PI ∂litcuR∂- « become aware of » ; WCI ilitsuri « know », « became aware, learned » ; GRI ilitsuRi- « became aware or conscious, remember something from earliest childhood ».

Fortescue et al. (1994 : 105) : PE ∂licima- « know » ; Naukan Siberian Yupik = « understand ».

Fortescue et al. (1994 : 112): PE ∂nqaR- « remember » ; WCI itqaq- « remember » ; ECI iaaq(q)- « remember, be full of attention for ».

La base ilitchuri- était utilisée par trois locuteurs d’inuinnaqtun vivant à Sachs Harbour où le siglitun est le dialecte principal.

Deux locuteurs d’inuinnaqtun vivant à Sachs Harbour, utilisaient la base ilitturi- qui semble être équivalente à ilitchuri-.

Fortescue et al. (1994 : 212) : PE nalu- « not know » ; Sirenik (Chukotka): nalik∂(s)- « lose consciousness ».

10.7202/057724ar

10.7202/057724ar