Résumés

Résumé

Il s’agit de rendre visibles les usages multiples possibles de la photographie dans les recherches portant sur la santé et les vulnérabilités, en s’appuyant sur trois travaux menés au Brésil. Dans le premier, la photographie est une source documentaire pour révéler des significations attribuées à la folie ou à la normalité dans le contexte de la clinique psychiatrique à différentes époques, et pour rendre compte d’expériences locales créatives plus récentes, dans le cadre de la Réforme psychiatrique brésilienne. Puis, à partir d’un récit d’images de chorégraphies de corps-qui-travaillent-dans-la-marée, la photographie permet aux lecteurs d’élargir leur compréhension du travail quotidien de cueilleuses de crustacés insulaires. Enfin, nous partageons l’expérience d’une recherche-action qui a mis en place des ateliers d’autoportrait de jeunes noirs d’un quartier populaire de Salvador, pour promouvoir des pratiques corporelles et sexuelles saines et l’empowerment ethnico-racial et de genre. Portant un regard sensible sur des groupes touchés par l’invisibilité sociale, la vulnérabilité ou un certain degré de stigmatisation, ces travaux révèlent des inégalités sociales et politiques, historiquement construites. Des expériences mises en écho qui renforcent les dimensions heuristiques et sensibles de la photographie, dont la place dans la recherche contribue à préserver les capacités d’imaginer et de créer, si nécessaires pour aller au-delà du mimétisme méthodologique qui s’est emparé de la production de la connaissance.

Mots-clés :

- Photographie,

- santé,

- vulnérabilité,

- corps,

- mouvements,

- imagination

Abstract

This essay sheds light on the multitude of ways in which photography can be used to research health and vulnerabilities by drawing upon three research projects conducted in Brazil. In the first research project, photography is a documentary source used to explore the definitions of insanity and normalcy in the context of psychiatric clinics throughout different periods, and to capture more recent local creative experiences in the context of the Brazilian psychiatric reform. Then, on the basis of an account consisting of choreographic images of bodies who work in tidal waters, photography allows readers to broaden their understanding of the daily work of island shellfish harvesters. Lastly, we share the experiences of an action research project that organized self-portrait workshops for Black youth living in a working-class district of Salvador, to promote healthy physical and sexual practices and ethnic-racial and gender-based empowerment. By taking a careful look at groups subject to social invisibility, vulnerability or a certain degree of stigmatization, these projects uncover social and political inequalities that have been shaped by history. These echoed experiences enhance the heuristic and sensitive dimensions of photography, whose place in research contributes towards preserving the ability to imagine and create, so necessary to moving beyond the methodological imitation that is captured in the production of knowledge.

Keywords:

- Photography,

- health,

- vulnerability,

- body,

- movement,

- imagination

Corps de l’article

Introduction

Au tournant des XIXe et XXe siècles, la photographie connaît un développement important, tout comme les sciences sociales. Cette affinité historique se déploie à partir d’une autre, encore plus significative du point de vue de son intérêt et de ses objectifs communs. Selon Emmanuel Garrigues, toutes deux montrent quelque chose sur l’être humain, tout en révélant « comment l’homme s’informe sur l’homme » (Garrigues 1991, 11).

Plusieurs auteurs ont soulevé un ensemble de questions et d’éléments centraux pour la recherche en sciences sociales avec des images, et plus particulièrement avec la photographie, dialoguant avec des théoriciens de l’image (Barthes 1980 ; Benjamin 1971 ; Belting 2004 ; Didi-Huberman 1992 ; Warburg 2012). La question de l’observation des réalités sociales devient particulièrement intéressante dans cette perspective, puisque l’utilisation de la photographie met en évidence la vue comme sens prédominant dans l’expérience de la rencontre avec l’autre ; une expérience désormais médiatisée par la caméra. Un autre aspect pertinent concerne le rapport au réel, car les photographies permettent une description détaillée du social, à travers une « prise de note de ce qui se trouve dans le monde sous tous les angles possibles » (Piette 1992, § 4 et § 6). La dimension indiciaire de ces images, leur puissance de désignation d’un objet provoquent « un effet extrêmement fort de vérité et d’authenticité » (Garrigues 1991, 18). Cependant, leur rapport à la réalité nourrit les débats, et l’image fixe est vue tour à tour comme trace, comme reproduction, ou encore comme transformation du réel (Becker 2007 ; Maresca 1996). En effet, les images renvoient à l’imaginaire et sont des véhicules privilégiés pour suggérer à la fois des éléments tacites du terrain et de la réalité étudiée, tout comme le ferait une poésie (Samain 2016), ainsi que des éléments de la relation ethnographique et de ce que l’enquête fait au terrain.

En ce sens, il n’est pas surprenant de constater qu’au cours des dernières décennies, nous avons assisté à une appréciation progressive de l’utilisation de la photographie dans la recherche en sciences sociales. Dans le cas brésilien, le nombre expressif de groupes et de programmes de recherche en sciences sociales centrés sur l’image, dont les productions étaient présentées dans les congrès d’associations scientifiques importantes dans le domaine, en témoigne (Guran 2012). Cette tendance peut également être notée dans le contexte des sciences sociales de la santé, bien que de manière plus timide. Nous avons remarqué un usage de la photographie surtout dans les recherches historiographiques sur la santé, où elles apparaissent comme une source documentaire, une archive à explorer comme indice du passé ou encore comme déclencheur de souvenirs (Hochman, Bandeira et dos Santos 2002 ; Reznik et Araújo 200 ; Vasconcellos 1995 ; Vasconcellos et Rodrigues 2006).

On pourrait se demander si certaines caractéristiques de la photographie qui, selon Susan Sontag (2003), la rendent particulièrement opportune dans une « ère de surcharge d’information », permettraient d’expliquer les tendances observées dans la production scientifique. À travers la métaphore selon laquelle « la photographie est comme une citation, une maxime ou un proverbe », l’auteure met en évidence son caractère compact et sa rapide appréhension. Son universalité est également soulignée : « une photographie n’a qu’une langue et est potentiellement destinée à tout le monde », différemment des textes dont le langage et la complexité ne sont accessibles qu’à certains lecteurs (Sontag 2003).

Cet article ne vise pas à répondre à la question ci-dessus, et encore moins à dialoguer avec les seuls courants récents de l’anthropologie visuelle et des médias qui ont recours à la photographie. Il vise plutôt à attirer l’attention, d’une part, sur la diversité des usages et des finalités de la photographie dans un champ de recherche dans lequel cette approche est encore peu explorée, celui des sciences sociales de la santé. Nous convenons, avec Guran (2012), que l’usage de la photographie s’est élargi et est devenu plus sophistiqué, s’affirmant à la fois comme instrument central de communication et d’information sociale, et comme outil indispensable de production de connaissances, notamment dans le domaine des sciences sociales. D’autre part, il est important de noter que la photographie s’est avérée être un instrument particulièrement puissant face au défi de rapprocher le langage du chercheur des autres groupes de la société civile, y compris dans les approches de type participatives qui signalent les apports d’un engagement visuel comme forme d’intervention sociale (Loignon et al. 2021 ; Loignon et al. 2014 ; Pink 2006).

La diversité des usages et des finalités de la photographie renvoie également à la diversité des approches qualitatives en vigueur dans le domaine des sciences sociales de la santé, domaine interdisciplinaire par excellence et très dynamique au Brésil, dont la cohérence repose sur un même objet de recherche et de connaissance : la santé dans sa dimension large et polysémique. Loin de se limiter à l’univers biomédical et d’être définie par l’absence de maladie, cette notion englobe les soins, le bien-être, le bien-vivre, entre autres concepts connexes. En ce sens, dans la recherche en sciences sociales de la santé, de nombreux thèmes peuvent être abordés à travers l’utilisation de la photographie.

Ainsi, cet article propose de rendre visibles plusieurs usages possibles de la photographie dans le domaine de la santé, en intégrant des expériences qui combinent la production de connaissances à travers la recherche documentaire ou ethnographique avec des actions de sensibilisation ou d’éducation sociale, signalant aussi la porté participative des travaux en la matière. En effet, les sciences sociales ont montré que l’utilisation de la photographie dans la recherche apporte une grande richesse en termes de pistes de réflexion, allant du rapport à l’autre établi sur le terrain à la production de connaissances lorsque l’écriture repose sur un dialogue entre texte et images, en passant par la photographie comme archive ou encore par les conséquences de cette utilisation pour le travail d’ « extension » (extensão) auprès de divers groupes de la société civile[1]. En ce sens, le texte rassemble trois cas de trois chercheurs différents, dans lesquels la photographie suit des chemins et des finalités relativement divers, mais qui ont en commun de porter un regard sur des groupes ou des situations marquées par un certain degré de vulnérabilité sociale et/ou d’invisibilité, voire de stigmatisation. La focale mise sur la vulnérabilité prend davantage de sens alors qu’il s’agit de travaux traitant des imaginaires, des performances ou des expressions du corps ; un corps donné à voir – par certains groupes, par le chercheur ou par les interlocuteurs eux-mêmes – avec des images photographiques.

Ainsi, le premier cas présenté place la photographie dans le champ de la santé mentale, tout d’abord pour problématiser ce que les images révèlent des significations attribuées à la folie ou à la normalité, ainsi qu’à la clinique psychiatrique à différentes époques, du XIXe siècle à la fin des années 1990. L’accent se déplace alors vers la production actuelle d’images de la réforme psychiatrique brésilienne, configurant en quelque sorte une phénoménologie de l’invisibilité.

Le deuxième récit rassemble des fragments d’une recherche ethnographique qui visait à comprendre le travail des pêcheuses artisanales à partir de leurs mouvements performés, dans une communauté de pêche de l’État de Bahia. En combinant les mots et les images, le texte révèle une performance corporelle singulière qui se présente également comme un moyen de résistance pour les cueilleuses de crustacés. À partir de ce cas, il est possible de percevoir comment une pratique d’observation et de visualisation sur le terrain et du terrain permet de capturer une réalité pour la révéler dans un second temps, transformant le négatif en une image positive, pour reprendre l’analogie entre photographie et ethnographie proposée par Sylvain Maresca (1996).

Le troisième cas décrit l’expérience d’une recherche-action qui a fait de la photographie un instrument d’éducation à la santé auprès de jeunes résidents dans un quartier populaire de Salvador. Il s’agissait d’impliquer différents acteurs sociaux (étudiants universitaires, mouvements sociaux locaux, écoles et adolescents du quartier) pour promouvoir, à travers la technique photographique, des pratiques corporelles et sexuelles saines, ainsi que l’empowerment ethnique, raciale et de genre.

Il est à noter que dans les trois cas, les usages de la photographie reflètent une combinaison de deux modalités importantes d’expériences photographiques, mises en évidence par Guran (2012, 10-11). D’une part, ils relèvent dans une certaine mesure du « dialogue direct avec le monde visible et la vie sociale » ; d’autre part, ils se rapprochent de la « photographie conceptuelle » car ils révèlent les choix et les intentions des auteurs, que ce soit par les prises de vue de scènes, dans le choix de photographies d’auteur ou de seconde main et, indubitablement, dans l’articulation entre images et récits textuels.

Notons également que l’ensemble des travaux rassemblés ici invite le lecteur à prendre au sérieux la question suivante posée par Mauad (2005, 137) : « comment aller au-delà de la surface du message photographique et, comme Alice dans les miroirs, voir à travers l’image ? ». Dans le même esprit, Susan Sontag nous rappelle qu’en regardant une photographie, nous sommes face à la surface. Par conséquent, devant elle, « pensez, ou plutôt ressentez intuitivement ce qu’il y a derrière, à quoi doit ressembler la réalité si c’est ce à quoi elle ressemble » (1986, 30). Après tout, « les photographies n’ont à proprement parler presque pas de sens en elles-mêmes : leur sens leur est extérieur ; il est essentiellement déterminé par leur rapport effectif avec leur objet et avec leur situation d’énonciation » (Dubois 1994, 52). Ainsi, il est également déterminé, en dernière instance, par la personne qui les regarde, éveillant ainsi l’imagination du spectateur. À ce titre, on perçoit tout l’intérêt de recentrer la production et la lecture des images autour de la relation à l’autre, y compris dans une dimension éthique.

Images de la folie

Pour Foucault (1961), La Nef des fous de Bosco (figure 1) représentait la conscience tragique – la fureur qui vient d’un autre monde, l’interaction avec la nature animale d’une part ; et le cosmos, d’autre part, la relation avec les échecs moraux et les vices – qui anima secrètement l’expérience de la déraison.

Figure 1

La Nef des fous, de Bosch (détail).

Dans une tentative de s’éloigner de la déraison, la psychiatrie positive du XIXe siècle prétendit parler de folie que dans son objectivité pathologique, exigeant des recours plus objectifs que la main d’un artiste. Ainsi, en 1878, la photographie entre officiellement dans le domaine de la médecine avec la création du service photographique de la Salpêtrière par Jean Martin Charcot. Le Napoléon des névroses, comme était appelé Charcot, utilise la photographie pour conquérir la folie protégée, non plus par l’invisibilité liée à l’infini du cosmos, mais par celle liée à la profondeur de l’organisme. On croyait que les lésions non révélées par les autopsies étaient des micropathologies de nature physiologique que seul le développement technique permettrait de découvrir dans le futur. Dans ce contexte, l’utilisation de la photographie (figures 2 et 3), fortement influencée par l’anthropologie physique et l’anthropométrie, a servi à identifier des signes et des symptômes qui ont contribué à l’élaboration de nosographies et de recours thérapeutiques (Samain 1993).

Figure 2

Bourneville et Regnard, Portraits d’hystérie, 1875-79.

Figure 3

Georges Luys, Études de psychologie expérimentale, 1887.

Cet usage de la photographie s’inscrit bien dans la pensée clinique qui entendait rendre visible le profil invisible de la personnalité, de l’émotion et des conflits intérieurs du fou (Foucault 1963). Selon Hochman, Mello et Dos Santos (2002), il s’agissait d’enregistrer l’expression physionomique de la maladie mentale et d’objectiver son état psychique fugace. Un usage documentaire – amplification de la perception et de la prise de vue – similaire à celui de l’anthropologie dans la première moitié du XXe siècle. Cependant, il y a ici une différence fondamentale. En anthropologie, l’image qui vise l’autre ne nie pas la présence de l’anthropologue ; au contraire, elle a longtemps servi à démontrer qu’il avait « été là ». En photographie psychiatrique à l’inverse, le premier plan de l’expression physionomique vise à faire oublier les bras médicaux qui assujettissent la personne photographiée.

Dans les années 1990, que l’on peut appeler la « décennie du cerveau » en psychiatrie, le désir de voir, d’identifier et de classer la folie a pris de nouvelles voies avec les avancées technologiques et la réorganisation épistémique des neurosciences. Une inversion s’est produite : les images ne représentent plus la face externe d’un processus interne invisible ; elles révèlent désormais un ensemble de processus neurophysiologiques qui prétendent représenter des comportements ou des conduites déviantes qui ne peuvent être classés autrement que comme externes (figure 4).

Figure 4

Cerveau normal et pathologique. « Normal / Dépression ».

La terre promise de l’objectivité semble signifier la séparation maximale entre normalité et folie. La profondeur de l’organisme parvient à rendre invisible toute présence médicale, mais aussi toute trace de subjectivité et de structure relationnelle des conditions sociales. Les images ci-dessus semblent dire : « Je [le médecin] ne suis pas là ». On ne voit plus de main assujettissante, plus de discours conditionnant, nous sommes dans le monde de la main invisible de la psychiatrie.

En même temps que l’être humain est réduit à l’ensemble des opérations neuronales (neurocentrisme), que Dick Swaab exprime par la phrase « nous sommes notre cerveau », ce « sujet cérébral » (Ehrenberg 2004) ou « soi neurochimique » (Rose 2003) est rendu visible à travers les « évidences » des pet scans. Alors qu’elles prétendent capter complètement l’altérité, ces images font fi à la fois de la tension entre la réalité de l’image et la réalité matérielle tant explorée par Laplantine (2007), ou encore des notions destinées à ne pas tomber dans les pièges de l’illusion du réel comme « figuration du corps » de Barthes (1980).

Issues du domaine public, ces quatre premières images ont été choisies dans une approche documentaire pour leur capacité à représenter les différentes dimensions abordées de la folie. Outre leur caractère représentatif, les photographies en particulier indiquent les contextes de production des images : médical, journalistique.

Les photographies suivantes sont, quant à elles, tirées du livre-reportage de la journaliste Daniela Arbex, Holocauste brésilien (2013) (figures 5 et 6). On y retrouve différentes images du plus grand asile psychiatrique du Brésil, prises en 1961 et en 1979 par les photographes Luiz Alfredo et Jane Faria. Ces photographies ont également été publiées à l’époque dans les articles « La succursale de l’enfer » et « Les sous-sols de la folie » dans le magazine brésilien hebdomadaire illustré O Cruzeiro. Le choix de ces images repose sur leur intérêt pour représenter la réalité de l’asile, mais aussi sur celui de leurs effets différents selon le moment historique et discursif de leur circulation.

Alors que la folie était objectivée par une production imagétique médicale, les fous, les sujets qui en souffraient, étaient rendus invisibles et marginalisés dans la réalité de l’asile. Au Brésil, cette exclusion a atteint le paroxysme exprimé par Basaglia[2] avec la phrase suivante : « J’ai visité un camp de concentration nazi aujourd’hui. Nulle part dans le monde, je n’ai été témoin d’une tragédie comme celle-ci » (2008, 27).

Figure 5

Arbex, D. (2013). Holocauste brésilien. São Paulo. Geração Editorial. Droits de reproduction accordés par l’auteure.

Il y a dans ces images une scission entre le moment de la production et celui de la circulation. Produites au sein du discours asilaire, elles pouvaient bien signifier la relation « naturelle » entre pauvreté, folie et réclusion. Publiées par Daniela Arbex (2013), elles communiquent et dénoncent la violence et l’horreur de l’asile : 60 000 personnes sont mortes à Colônia Barbacena ; les cadavres étaient vendus à diverses écoles de médecine ; les détenus buvaient les eaux des égouts et de l’urine ; ils avaient faim et froid et étaient soumis à de lourdes tâches sans salaire ; et les électrochocs portaient dommage au réseau électrique de la ville.

Figure 6

Arbex, D. (2013). Holocauste brésilien. São Paulo. Geração Editorial. Droits de reproduction accordés par l’auteure.

« Détruire l’asile pièce par pièce, sinon le reflet de l’asile continuera à édifier l’image de la folie », écrivait Basaglia (1985, 157). Cette finalité suppose également la production d’images. À partir d’un regard discret, des traits jusqu’alors rendus invisibles du système d’attentes articulé au discours psychiatrique et neuroscientifique sont rendus visibles pour être insérés dans la relation sociale, tel que le fait le mouvement de désinstitutionnalisation notamment via un de ses acteurs, le réseau Gerar à Salvador, qui oeuvre à promouvoir la santé mentale. En tant que chercheur, je suis membre de ce réseau, ainsi que du groupe de recherche qui en est à l’initiative, le Noyau Interdisciplinaire en Santé Mental[3].

Les images suivantes (figures 7, 8 et 9) montrent que la production des images a lieu dans ce contexte communautaire, non-disciplinaire, signalant en quelque sorte une certaine proximité entre photographiés et photographes, aussi bien au niveau de la production des images qu’en ce qui concerne leur circulation parmi les membres du réseau. En effet, les faiseurs d’images partagent avec les patients et les professionnels de la santé une même appartenance collective et une sociabilité commune liée à l’activité militante. À ce titre, la distance entre photographe et photographiés semble ici bien réduite.

Figure 7

Talbert Igor. Groupe Flores da Massa – Salon du Réseau Gerar d’Économie Solidaire en Santé Mentale, coordonné par le professeur Mônica Nunes de Torrenté, Salvador, 2017.

Figure 8

Talbert Igor. Atelier Casa Réseau Gerar d’Économie Solidaire en Santé Mentale, Salvador, 2019.

En passant d’images de la folie à des images axées sur la santé mentale, on passe d’une prédominance de la maladie invalidante à une prédominance de la capacité ; les corps et les sujets prennent le dessus sur les organismes réifiés ; on passe de l’isolement et de la séparation à la proximité, la réunion, la liberté, et l’action politique, artistique et ouvrière. Enfin, l’image de la folie projetée comprend des besoins et des désirs – matériels et spirituels – qui transcendent la guérison. « La découverte [de la désinstitutionalisation] est qu’il n’est pas tout court un malade, mais un homme avec tous ses besoins » (Basaglia 2008, 34).

Figure 9

Talbert Igor. Divulgation Réseau Gerar d’Économie Solidaire en Santé Mentale, Salvador, 2018.

Comme l’écrit Guran (1997), certaines photographies sont à découvrir, et d’autres à raconter. Il ne s’agit plus de « révélation » du supposé réel, mais de « création » (MacDougall 2006, 148-150). Le changement perçu dans le rapport à l’autre entre la production d’images du discours de la santé mentale et les autres discours mentionnés se retrouve dans le discours de Salles, lorsqu’il considère qu’un bon documentaire (c’est aussi valable pour la photographie) consiste à passer du « je nous parle de lui » en « lui et moi vous parlons de nous » (2005, 70). En santé mentale, ce n’est pas le médecin, le scientifique qui parle du fou au groupe ; au contraire, c’est le fou et les professionnels qui parlent au groupe.

Si l’on prend comme point de référence la perspective proposée par Landa (2014) pour qui, il appartient au chercheur d’assumer la dimension éthique de sa décision concernant la production et la diffusion d’images, parfois pour reproduire la norme et l’archétype, ou d’autres fois pour inclure un autre regard sur l’autre, ainsi que sa participation à la manière dont il est perçu, nous n’aurons aucune difficulté à déterminer l’éthique qui anime la perspective de la santé mentale. La production d’images de la réforme psychiatrique brésilienne peut bien être considérée comme une « phénoménologie de l’invisibilité ». À partir de la visibilisation des traits invisibles par les autres discours, nous cherchons à questionner le conditionnement du perceptum de la folie (stéréotypes ou stigmates), c’est-à-dire à atteindre la structure du regard social, la position symbolique du regard qui détermine la reconnaissance de l’altérité.

Avec Eco (2012), nous pouvons affirmer que l’usage des images photographiques analysées en dit moins du rapport direct avec le « réel » que de son intimité avec les conventions exprimées dans les codes et lexiques culturels. Cela signifie que les images n’ont pas les propriétés de l’objet représenté (folie/fou), mais reproduisent certaines conditions de perception commune basées sur les codes perceptifs impliqués dans l’expérience acquise.

Chorégraphies d’un corps-qui-travaille-dans-la-marée

Le deuxième travail abordé ici reprend les récits visuels et textuels d’une recherche ethnographique menée entre 2011 et 2012, qui visait à comprendre le travail des pêcheuses artisanales à partir des mouvements effectués dans une communauté de pêche de Bahia. « En scène », les cueilleuses de coquillage, mais pas seulement. Du point de vue de la compréhension phénoménologique, l’interaction et l’auto-observation ont été favorisées pour construire cette compréhension. Le langage visuel présenté ici est bien plus qu’une ressource technique de la recherche. La photographie est considérée comme une forme de description et de documentation, mais aussi comme une combinaison synesthésique avec une capacité à dépeindre et rappeler des aspects de la réalité pas toujours prononçables ni visibles dans les relations sociales. En dialoguant avec Achutti (1997, 14), je présente son usage comme un récit en images du corps-qui-travaille-dans-la-marée et des subjectivités tissées dans ces rencontres.

Partant de ce présupposé, je présente des photographies prises sur l’Ile des Sources (Ilha das Fontes), située à São Francisco do Conde dans l’État de Bahia. Mon regard s’est porté plus précisément sur le travail des pêcheuses artisanales, afin d’englober quatre des sept étapes de l’art de cueillir les crustacés[4], à savoir : la collecte des huîtres, le transport, la cuisine et le ramassage. L’image n’est jamais neutre et le choix de ces photographies révèle les affects vécus sur le terrain lors de différents moments qui intègrent le travail quotidien dans la marée. Les photographies ont ainsi servi de codes visuels pour créer des représentations de la réalité que j’ai vécue.

L’autorisation de ma présence sur le terrain par les insulaires a surgi de ce qui a été vécu, des interactions affectives et sensibles qui m’ont permis aussi de saisir les singularités de la dynamique sociale locale. Une situation importante s’est produite dans ce sens, après l’une des nombreuses après-midis passées chez la matriarche de la communauté, alors âgée de 103 ans. Ces dernières années, elle était confinée au canapé de son salon, ne bougeant que lorsque quelqu’un passait devant sa porte. C’était assez fréquent, et j’ai remarqué que cela s’intensifiait du fait de ma présence sur place. Elle se souciait de comprendre quels étaient les motifs de cette présence. Un après-midi, je l’ai aidée à aller aux toilettes. La subtilité de ce moment a permis d’établir entre nous des connexions qu’elle a tenu à propager dans la communauté en parlant d’un « miracle », disant que je l’avais aidée à marcher à nouveau.

L’autorisation des prises de vue photographiques des femmes dans la marée a été plus lente et a surgi de dialogues. Pour certaines, cela tenait à des mises en beauté au niveau des cheveux et des vêtements, sur place ; celles qui hésitaient à se laisser enregistrer portaient en permanence un regard attentif pour éviter leur exposition. Dans tous les cas, il s’agissait d’un travail de subtilités et surtout de construction de subjectivités. Toutes n’autorisaient pas toujours l’utilisation des images, même s’il s’agissait uniquement de garantir des souvenirs, et des images étaient ainsi effacées à même la marée. Ce sont des vanités et des résistances nécessaires pour ne pas assumer les stéréotypes sociaux (Gonzales 1982) dont le travail de ces femmes dans la marée est porteur. Par conséquent, ces photographies sont imprégnées des intentions alors présentes, inhérentes aux processus de création et d’interprétation, permettant d’inclure des voix et des regards au récit ethnographique, rendu plus personnel et reconnaissable.

Les légendes de chaque photographie sont des phrases qui se répètent sur le terrain, presque musicalisées, et dialoguent avec les photographies pour amplifier les sens des lecteurs dans la compréhension du corps-qui-travaille-dans-la-marée. Les images sont toujours présentées en triptyque, en quête d’une composition qui favorise le mouvement, même si elle s’est parfois composée d’une même séance ou d’un seul registre. La technique utilisée visait également à construire une poétique autour d’un processus de travail stigmatisé, comme une tentative de créer des ponts de compréhension des significations attribuées au travail dans la marée par ceux qui font le travail et par ceux qui enregistrent et observent l’image. L’image a donc été créée avec les pêcheuses artisanales, qui ont signalé des scènes pour ne pas tomber dans les stéréotypes déjà portés sur leurs corps.

Figure 10

« On dit que la femme ne peut pas cueillir des crustacés dans la mangrove parce qu’elle a un utérus ».

La symbiose de deux environnements considérés comme sacrés de par leur potentiel à générer la vie est aussi un lieu d’incertitudes (Figure 10). Les environnements de la mangrove et du corps de la femme reproduisent la vie. La femme-crabe, pour reprendre la métaphore de Josué de Castro (1967), soumet son corps à une activité intense, tout comme la mangrove. Le ballet que nous voyons est la combinaison d’images créées dans un contexte où l’attribution de significations est circonscrite. Une réalité négociée est recréée dont la congruence est établie par le lien significatif entre les expériences vécues et l’univers de la représentation. Cependant, l’avancée de la marée présente un risque de noyade dans la mangrove. Par conséquent, les foulées sont rapides et précises, ainsi que la prise de vue.

Figure 11

La figure 11 fournit des informations qui permettent au spectateur, privé de toute connaissance du contexte original, d’identifier les objets et les évènements qui font référence au message littéral de l’image. S’agissant d’une étude qui analyse le travail à l’oeuvre, l’image et le titre utilisés n’hésitent pas à exprimer les risques inhérents à l’étape du transport, en plus d’exprimer des connaissances pratiques. Car connaître le bon moment pour sortir permet également de laver les crustacés à l’eau de mer en fin de collecte pour éliminer l’excès de sable ; une stratégie pour réduire le poids porté sur le trajet de retour de la marée. Ce surpoids peut varier entre 20 et 40 kilogrammes.

Figure 12

« La fumée entre dans les yeux, le nez. Nous toussons ».

La figure 12 fournit des informations visuelles qui, combinées au contexte culturel, permettent de tirer des conclusions importantes sur le travail de la marée. Ils révèlent des notions qui imprègnent et organisent l’expérience sociale, devenant ainsi un outil pour comprendre les transformations sociales et/ou le maintien des inégalités. Dans la vie vécue par les pêcheurs hebdomadaires, la fumée[5] envahit non seulement la maison, mais aussi le corps ; la toux ne tarde pas à apparaître après l’inhalation. Les yeux brûlent, le nez s’irrite, mais le corps semble s’y habituer avec le temps. En plus de la fumée, surgit l’odeur caractéristique des fruits de mer. La fumée inhalée rivalise avec les arômes des crustacés cuits, la présence des crustacés ramassés et la faim qui « mourait déjà dans le corps »[6]. Le moment de tri se superpose au va-et-vient de la cuisson du crustacé, à l’inhalation de fumée, au transport d’une casserole et aux transvasements dans la bassine, qui perdurent jusqu’au dernier crustacé.

Figure 13

Les photographies peuvent être considérées comme des « descriptions denses » (Geertz 1973), nécessitant des interprétations explicites et interactives du processus de création de l’image et du contexte dans lequel se trouve le sens de l’image. La figure 13 montre le tri rapide d’une vie soustraite. La maison est une continuité du lieu de travail. Elle héberge des huîtres, des moules, et aussi des traces de boue de mangrove. Entourée de crustacés, la vie ne semble guidée par aucune logique temporelle. Le travail se termine lorsque la dernière huître est ouverte. C’est au moment du tri que le corps se retrouve dans l’environnement domestique, non seulement en triant, mais en alternant avec les soins portés aux enfants déjà rentrés de l’école, en s’occupant de la nourriture et des tâches ménagères.

Ses connaissances pratiques font référence à l’un des domaines des techniques corporelles, résultant de sa compétence professionnelle, d’un ensemble de gestes de base, et d’un grand nombre de mouvements coordonnés dans lesquels son expérience se cristallise au fil des années. « Ce sont des modalités d’action de séquences de gestes, de synchronies musculaires qui se succèdent à la recherche d’un but précis » (Le Breton 2007, 39). Les techniques corporelles apprises tout au long de la vie montrent un habitus culturel (Bourdieu, 1980) qui, selon Le Breton (2016), est le fruit d’un conditionnement social appris de manière informelle entre la perception sensorielle ressentie par l’autre et ce système de références nouveau pour moi.

Selon Merleau-Ponty (1945), le monde apparaît à l’intersection des expériences individuelles avec les vécus de l’autre ; le sujet construit ainsi sa subjectivité. Le tout est inséré dans le même contexte et dans une certaine période socio-historique qu’il faut comprendre. La construction du corps mise en évidence dans cette étude renvoie aux sociétés traditionnelles et communautaires, où l’existence de chacun s’entremêle à une disponibilité pour le groupe, le cosmos et la nature. Le corps ne se distingue pas de la personne, l’homme n’est séparé ni de son corps ni du tissu communautaire et cosmique dans lequel il s’insère (Le Breton 2007).

Lorsque le corps devient notre « point de vue du monde » au lieu d’un objet, la structure spatio-temporelle de l’expérience perceptive est ravivée et la pensée objective est supprimée en général (Merleau-Ponty 1945). Marcel Mauss (1950) considère les gestes et les mouvements corporels comme des techniques inhérentes à la culture et donc transmissibles avec leurs significations spécifiques à travers les générations. Le corps est ainsi décrit comme un texte, révélant des marques, des mythes, des symboles, des gestes, des mouvements, des traits sociaux et une signification culturelle (Le Breton 2003). Derrière la photographie, une façon de voir fait référence à des situations et des significations qui ne sont pas directement propres à celles qui sont photographiées, mais qui font référence à mon insertion particulière dans le monde social. Ce corps m’est connaissable par les sensations et les affects provoqués, de la même façon que le corps-qui-travaille-dans-la-marée n’est pas qu’un conglomérat de gestes. Il y a une texture exprimée dans la symbiose femme-nature, sens et mémoires, même si ces femmes sont pressées par les contingences de leur vulnérabilité sociale.

Jeunesse, identité et qualité de vie

La troisième étude part du présupposé selon lequel les adolescents et les jeunes sont touchés par l’organisation de nouvelles formes de sociabilité dans le monde contemporain conformant des « jeunesses multiples ». Le jeune public s’exprime dans des collectifs qui subissent une production médiatique coercitive, tout en se voyant attribuées des perspectives identitaires qui conduisent parfois à des images de mode, de consommation et de publicité, et qui, d’autres fois, les associent à la violence, à la délinquance et à la consommation de drogues. Dans les sociétés contemporaines, les expériences des jeunes doivent être appréhendées en fonction des multiples constructions identitaires et des « négociations continues » de leur quotidien et leurs contextes de vie (Gadea et al. 2017). Un autre enjeu important pour les adolescents et les jeunes concerne l’exercice de leur sexualité, en particulier lorsque cela est lié à leurs processus de construction identitaire et de genre (Neto et Cerqueira-Santos 2012). En outre, de nombreuses critiques sont apportées au paradigme des politiques pour la jeunesse (Gadea et al. 2017), car elles n’envisagent pas la culture actuelle des jeunes, n’incluant pas de nouveaux dispositifs susceptibles de produire un langage et du capital social qui améliorent les réseaux de sociabilité plus larges.

Fernandes (2009) décrit la transformation de la production et de la diffusion des médias audiovisuels pour la jeune génération, socialisée sur la base d’une nouvelle textualité, souvent chargée de langages en images. Ainsi, on signale l’usage de la photographie comme outil de recherche et pratique courante, capable de réunir dans un même objet une image ou un produit d’une action technique représentée sur un papier et, simultanément, une image-acte, un objet pragmatique qui recèle réception et contemplation, permettant la notion de sujet en devenir (Dubois 1994).

La jeunesse est définie au Brésil comme une partie significative de la population brésilienne, marquée par d’importants contextes de vulnérabilité. Une grande partie des jeunes entre 12 et 18 ans réside dans des quartiers périphériques et est, pour la plupart, noire de peau. Afin d’élargir le regard de ces jeunes sur la connaissance de soi, de leur corps et de leurs pratiques de santé et de soins, nous avons développé des ateliers artistico-pédagogiques, mettant l’accent sur la technique et l’art photographiques. Ces 15 ateliers ont eu lieu tous les 15 jours, au cours d’une année d’exécution du projet de recherche-extension (2016-2017), dans une école municipale du quartier Alto das Pombas (proche du centre historique de Salvador), sur la base d’un diagnostic rapide participatif sur l’éducation à la santé et à la sexualité. Les ateliers avaient pour axe principal : la sexualité et la santé des enfants et des adolescents, en mettant en avant les thèmes de la diversité, du corps et de l’identité.

La photographie est considérée comme un travail créatif saisissant, capable de capter et fixer des regards, de transmettre des messages significatifs et ludiques qui stimulent la créativité, le processus d’apprentissage, le développement personnel, social et culturel. Elle est apparue comme une possibilité d’action interprétative et un moyen de produire des analyses des perceptions et représentations de différentes identités et sexualités. La technique photographique peut être considérée comme un instrument très approprié pour impliquer les jeunes dans des recherches et activités qui stimulent la capacité de se concentrer, d’observer et d’analyser (Borner et al. 2015).

Dans les années 1940, Mead utilisait déjà des observations et des enregistrements en images pour comprendre les conduites des enfants dans leurs contexte, en les associant à d’autres techniques projectives afin d’explorer les potentialités de l’image dans la représentation des différents aspects d’une culture (Bateson et Mead 1942). En anthropologie visuelle (Ribeiro 2005), la photographie cherche à mieux comprendre ce que l’autre a à dire à ceux qui veulent voir, entendre et ressentir. Pour le cas des jeunes, nous sommes partis de l’idée que l’utilisation de leur image enregistrée et fixée sur papier (comme le recours au selfie) pourrait agir aussi bien dans le processus de définition de soi, que dans l’observation et la lecture de ce que les autres peuvent dire sur ce qui a été fixé dans l’autoportrait. Ce fut un outil de travail important pour les discussions sur le corps, l’identité et l’estime de soi, ainsi que pour stimuler la production (l’acte de photographier) et l’analyse (les interprétations des prises de vue).

Ce travail a été réalisé en articulant les actions d’enseignement, de recherche et d’« extension » de l’Université de l’État de Bahia (UNEB) et les revendications d’un groupe de femmes d’un quartier populaire au sujet des besoins de santé des jeunes scolarisés dans le quartier. Il a été placé sous ma responsabilité en tant qu’enseignante-chercheuse de l’UNEB, femme blanche cis, sensible aux questions raciales présentes dans la société brésilienne, spécialiste de la politique de santé de la population noire au Brésil et des effets du racisme sur les enfants et leurs familles à Salvador. Le partenariat avec ces habitants du quartier s’est établi sur la base d’une étude menée auprès de jeunes de l’école, qui a mis en évidence des lacunes et des méconnaissances sur le soin porté à soi, à leur corps et l’exercice de leur sexualité. Les enseignants et leaders locaux ont suggéré que le public des adolescents en dernière année d’école devrait être prioritaire pour prendre part aux ateliers de photographie. Cependant, la participation aux ateliers exigeait un engagement et une présence régulière. Nous avons finalement formé ce groupe de jeunes garçons et filles noirs de peau, âgés de 10 à 12 ans.

Toutes les rencontres[7] impliquaient des actions ludiques et créatives, toujours à partir des photographies – en tant qu’action ou objet de réflexion – et agissant sur les principaux axes thématiques issus des premières conversations et observations du groupe : identité, diversité, corps et sexualité. Le travail continu a élargi le lien avec les jeunes et a permis de construire un travail attentif et d’écouter les filles et les garçons participant au projet sur les principaux doutes relatifs à l’exercice de la sexualité. Le groupe a commencé à s’identifier à partir d’un nom choisi par les jeunes, Unis de la Photographie, et a acquis un logo (figure 14), une chemise et une identité bien établie.

Figure 14

Logo créé avec l’aide du service de la communication de l’UNEB, inspiré des suggestions, dessins et photos réalisés par le groupe.

Le recours à la photographie s’est imposé comme un moyen et un produit des discussions et de la production de significations autour des axes thématiques dirigés ou suggérés par les adolescents. Dans les premiers ateliers, nous avons utilisé des enregistrements et des images de différents photographes (comme la photographe nord-américaine Diane Arbus) qui exprimaient différentes formes, contextes et esthétiques (figure 15) et qui ont pu être l’objet de larges discussions sur la diversité ethno-raciale et les processus d’identification des jeunes. Nous avons exploré les différents regards et perceptions des adolescents sur « le corps mince, le corps gros, le corps petit, grand, noir blanc, etc. ». Ces images ont permis d’approfondir le thème du respect de la diversité et ont ouvert la voie à une réflexion plus approfondie sur l’identité ethno-raciale dans les ateliers suivants.

Figure 15

Peinture murale avec des images de différents photographes utilisées pour discuter de la diversité et de l’identité.

Les différentes manières d’utiliser la photographie ont également permis de nombreux moments de mise en valeur de soi, de l’image de soi et de l’estime de soi chez les adolescents. À chaque atelier, des discussions sur les représentations de l’autre et un retour au regard sur soi étaient élaborées. Les étudiants de l’UNEB se sont concentrés sur les lectures et les perspectives ethno-raciales qui les ont aidés dans les processus de construction de la représentation des différentes identités racialisées chez les jeunes. Ce mouvement se déroulait toujours de la manière suivante : regards et significations sur les photographies des autres ; discussions et analyses des impacts de ces images sur le groupe d’adolescents ; et enfin, regards sur eux-mêmes, sur leurs pratiques, leurs choix et leurs goûts. En discutant des différences et des diverses expressions concernant d’autres réalités, des opportunités ont surgi pour débattre de ces mêmes questions au sein du groupe d’adolescents et de la réalité de leur quartier de résidence. Peu à peu, ce qui était exprimé comme une différence était également perçu comme similitude, en particulier en ce qui concerne la discussion sur la couleur de la peau, le type de cheveux et, plus tard, l’empowerment de la personne noire (figure 16). La notion d’empowerment est utilisée ici dans le sens de plusieurs auteurs du féminisme noir (Berth 2018), comme une re-signification du pouvoir fondée sur une action conjointe de différents sujets et groupes en quête d’affirmation de soi, de valorisation e soi, d’auto-reconnaissance et de connaissance de soi, de son histoire et de ses positions sociopolitiques (Ibid.).

Figure 16

Une jeune fille choisit la photographie avec laquelle elle s’identifie le plus et pose devant l’appareil du projet.

La photographie a été le principal dispositif utilisé lors de toutes les rencontres avec les jeunes. Le projet disposait de peu de ressources financières et l’appareil photo du chercheur (Nikon D3200) a été utilisé, ainsi que des enregistrements réalisés sur les téléphones portables de certains membres de l’équipe. Toutes les images ont été réalisées pendant les ateliers avec eux. Les jeunes ont retenu des photographies à partir d’une présélection de l’équipe du projet de l’UNEB, en quêtes d’images représentant la diversité, l’empowerment des personnes noires, le genre, l’estime de soi, l’identité, les aspects corporels, la sexualité, etc., en plus de l’usage des photographies pendant les ateliers.

Dans un premier temps, un idéal d’identité noire très fortement lié à l’identité africaine se détachait à partir de certaines représentations imagées. C’est-à-dire que toutes les images de personnes noires utilisées dans les ateliers étaient attribuées à des femmes ou à des hommes africains, même s’il s’agissait de prises de vue de brésiliens.

L’équipe du projet, composée d’étudiants universitaires noirs, a adopté une esthétique africaine pour la rapprocher de la réalité de ces jeunes. Ces étudiants ont en effet remarqué comment, à différents moments des ateliers, les traits de l’identité noire étaient considérés comme laids ou étaient négligés dans les photographies de personnes blanches. L’équipe a également remarqué que, dans l’interaction et les jeux des enfants et des adolescents, il y avait une dévalorisation de leurs traits, ce qui a eu un impact sur l’estime de soi de certaines filles du groupe. Ainsi, deux ateliers ont été cruciaux pour encourager la diversité esthétique et corporelle et pour mettre l’accent sur une esthétique africaine diasporique. Les objets, vêtements faits de tissus africains et turbans étaient disponibles pendant les activités, et leur utilisation n’était pas obligatoire. L’équipe a utilisé ces ressources, ce qui a inspiré les enfants et les adolescents à explorer ces objets, à les utiliser et à se laisser photographier (figure 17).

L’école a également été un allié important pour le travail de valorisation de l’esthétique noire. Elle oeuvrait déjà pour « sauver » une identité qui a des racines sur le continent africain, influençant ainsi la formation et les lectures des jeunes sur ce que c’est d’être noir au Brésil, à Bahia et surtout, à Salvador. Cette identité noire était déjà hautement positivée et valorisée, rendant plus facile le travail de l’équipe universitaire dans le sens d’agir pour la valorisation de la beauté et de l’esthétique noires.

Figure 17

L’équipe du projet (étudiants de l’UNEB) dans un atelier avec des adolescents sur les turbans et l’esthétique noire.

En plus de cet aspect, le fait d’avoir des étudiants noirs travaillant dans le projet de recherche-extension et extrêmement dévoués auprès de ces garçons et filles a augmenté les possibilités d’expression de ces adolescents sur eux-mêmes. Tous les 15 jours, l’équipe du projet apportait à l’école les photographies des jeunes réalisées lors des ateliers précédents. Ces derniers se voyaient de façon renouvelée à partir de notre regard, leurs images photographiques étant imprimées sur des affiches (figure 18) : ils se voyaient beaux, heureux, lors de situations de jeux, d’activités et de discussions qui avaient eu lieu. Ces regards sur eux-mêmes et sur leur groupe ont favorisé l’esprit critique, la valorisation de la diversité et le respect des corps des autres, leurs collègues et amis.

Tous ces efforts ont abouti à des activités axées sur l’esthétique noire, dans deux ateliers qui ont spécifiquement discuté de l’identité et de la valorisation de soi à travers la production d’autoportraits dessinés et l’analyse ultérieure des dessins mais aussi des photographies (figure 19). Les dessins ont été réalisés librement, en fonction des choix individuels de chacun pour se représenter. La plupart des jeunes se sont représentés avec un teint brun foncé, respectant leur propre teint. Seuls deux garçons se sont peints avec des couleurs plus claires, bien qu’ils aient construit la légende des photographies plus tard avec les titres : « L’homme noir est beau ! », « Nous sommes tous noirs », « Je suis une Noire fière ». Les étudiants responsables des ateliers se sont également dessinés et ont participé à tous les moments avec les adolescents, valorisant les transformations et les expériences de tous ceux impliqués dans les ateliers.

Figure 18

Des jeunes filles s’observent sur les photographies collées sur une affiche pour un atelier.

Figure 19

Autoportrait et identité. Exposition de dessins et de photographies à l’école.

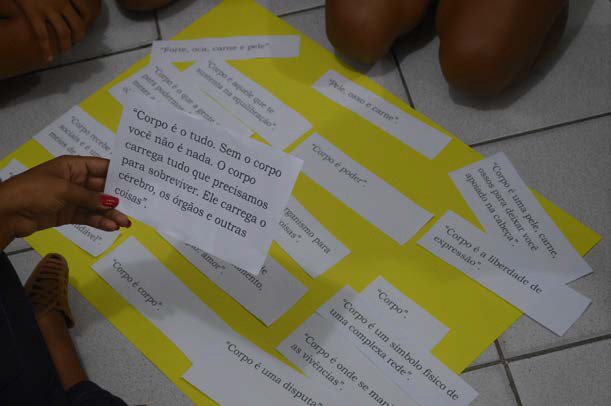

En proposant de travailler sur l’éducation à la santé avec des adolescents à travers l’utilisation de la photographie, l’équipe du projet a relevé un grand défi et des attentes pour la construction de ses actions. En ce qui concerne la réalisation des objectifs, le groupe a pu développer des actions artistiques et éducatives qui ont généré une mobilisation des jeunes. Ces derniers ont commencé, à leur tour, à avoir une vision plus ample de leur corps, de leur identité et de leur sexualité, permettant un plus grand empowerment de soi et un soin avec son propre corps. Cela s’est vérifié à travers les discours lors des ateliers et les productions réalisées, avec des phrases telles que « j’ai appris qu’il faut respecter le corps de l’autre », « le corps est tout » (figure 20).

Figure 20

Les attentes du groupe concernant les activités étaient nombreuses, et beaucoup ont été dépassées. Pour chaque sujet abordé, suggéré par les jeunes, ces derniers ont fait preuve de maîtrise, de sécurité et de créativité dans leurs discours, surprenant l’équipe d’étudiants de l’UNEB à chaque rencontre. Nous avons remarqué combien l’accès à un âge plus précoce à Internet et aux médias électroniques a influencé la perception du monde de cette nouvelle génération. Interrogés sur leur accès à ces informations, ils répondirent « par Google et YouTube », deux outils numériques bien connus. Le projet a obtenu des résultats qui ont conduit à élargir le regard et l’empowerment des jeunes participants, mais surtout à des expériences innovantes et édifiantes pour l’équipe qui a proposé de réaliser le travail dans un processus d’enseignement-apprentissage mutuel, générant la construction de savoirs multiples et donnant à la photographie une nouvelle place de production de sens, de significations et de possibilités d’actions d’enseignement-recherche-extension, notamment dans le domaine de la santé publique.

La première exposition de photographies du groupe Unis de la Photographie a eu lieu en avril 2017, dans un effort des étudiants animateurs afin de rendre un bel hommage et de conclure les travaux et les réflexions développés au long des ateliers pédagogiques. Les jeunes ont pu exercer leur empowerment dans la mesure où ils expliquaient aux visiteurs les significations attribuées aux photographies et le processus de leur élaboration, en plus des effets de leur compréhension des thèmes abordés dans chaque atelier. Cette appropriation de soi et du processus de production des travaux a été l’un des moments les plus importants de toute la production de ce projet.

La photographie constitue un travail créatif remarquable, capable de capter et de fixer des regards, de transmettre des messages significatifs. Elle a des rôles distincts liés à la mémoire qui assurent notamment une fonction analytique, servant de modèle à l’appareil psychique, par ses enregistrements de mémorisation et le rappel des images et des souvenirs du passé. C’est dans ce sens que les ateliers, l’impression sur papier des photographies et l’exposition photographique sur le campus universitaire du groupe Unis de la Photographie ont permis d’enregistrer, de voir, d’observer et de rappeler de nouvelles et anciennes représentations de soi pour ces jeunes, proposant à notre regard un mouvement de voir-enregistrer-être-vu/observé dans un processus réflexif-identitaire qui a conduit à l’appropriation de soi. Les garçons et filles noirs étaient heureux et fiers de se voir beaux, y compris en dehors de leur quartier d’origine.

Considérations finales

Après ce tour d’horizons différents autour de la santé mentale, avec les cueilleuses de crustacés et auprès des jeunes noirs urbains, les images du corps et le corps en image apparaissent de façon récurrente : le corps de l’autre « fou », les corps des artisanes dans une communauté de pêche, le corps comme image de soi visant à l’empowerment dans la construction identitaire des pré-adolescents. Il s’agit toujours de constructions historiquement et socialement situées qui révèlent des inégalités, dans les relations de pouvoir entre médecins et « fous », dans les relations de classe et de genre pour les travailleuses, ou encore, dans les relations raciales intériorisées chez les jeunes. Ainsi, les photographies permettent de déconstruire les stéréotypes sur certaines personnes, groupes et espaces sociaux. Les chercheurs en sciences sociales de la santé misent sur la production d’autres images de celles et ceux qui habitent les univers étudiés, pour contribuer, avec eux, à leur constitution en tant que sujets. En ce sens, il est essentiel de réfléchir au rôle du chercheur et au type de recherche quand il est fait usage de la photographie pour analyser des situations vécues en termes de santé. Analyser les images du corps nous est apparu comme une manière fructueuse de s’interroger sur l’estime de soi, la mise en scène de soi, sur la visibilité et l’invisibilité des sujets à travers leur corps, sur leurs vulnérabilités et les questions éthiques que ces éléments soulèvent.

Cette approche est particulièrement significative pour les sciences sociales de la santé. Candelise et al. (2017) ont récemment montré que grâce à l’engagement du chercheur dans l’usage de la photographie, émerge une possibilité de rétablir une image corporelle positive, comme dans le cas de patients âgés (Moras 2017). Mais cela permet aussi de remettre en question les cadres normatifs véhiculés par les images et leur esthétique et, dans un acte politique, de construire des normes subversives et l’inversion des stigmates comme le font les artistes Jo Spence et Gabriela Liffschit à partir de leurs expériences du cancer du sein et de la mastectomie (Aureliano 2015).

Les trois situations relatées dans cet article contribuent à renforcer la richesse de la dimension heuristique de la photographie pour interroger « les relations au semblable, au semblant, au dissemblable » (Laplantine 2007, 48), à la mémoire, à l’esthétique, aux gestes du quotidien, entre autres. Surtout, elle invite à penser les réalités sociales à partir des non-dits et de ce qui transcende le langage, suscitant des émotions singulières et participant à l’élaboration d’une pensée du sensible (Laplantine 2007 ; Rougeon, 2017, 2018). Elle nous rappelle que l’observation des phénomènes sociaux et culturels ne se limite pas au visible, au dicible et à l’explicite. Ceux-ci sont guidés par les affects et pas seulement par l’intellect. En ce sens, la photographie serait « un médiateur possible entre science et sensibilité » (Attané et al. 2008, 10).

Enfin, les différentes expériences photographiques réunies dans ce texte montrent l’intérêt d’ouvrir un dialogue entre les sciences sociales et l’art pour aborder des questions de santé. Ce dialogue est susceptible de se développer sur plusieurs fronts, comme nous l’avons vu ici : faire des images d’une photographe une source documentaire, avec le travail d’Arbex[8] ; miser sur la dimension poétique de la photographie en présentant des pistes d’analyse sur les chorégraphies d’un corps-qui-travaille-dans-la-marée à partir d’un récit en images ; ou encore, à partir de l’utilisation d’images de photographes pour réaliser l’autoproduction de portraits, avec des photographies et des dessins, dans des ateliers d’éducation sanitaire avec des jeunes.

Les institutions de santé et la vie sociale qui s’y inscrit ont déjà inspiré les artistes. De même, la production d’images sur les problèmes de santé et l’univers médical est de plus en plus importante. Comme l’ont signalé Candelise, Conord, Michau et Remillet (2017), diverses réalisations audiovisuelles dans l’industrie culturelle, telles que des séries, montrent généralement les institutions médicales et les expériences des professionnels de santé, en mettant l’accent sur les médecins en tant qu’autorité et figure héroïque. D’autre part, une partie de la production cinématographique la plus récente a montré les difficultés auxquelles sont confrontées les professions médicales, les institutions hospitalières et le système de santé publique[9]. Nous remarquons que ce dialogue peut aider les sciences sociales de la santé à aller plus loin lorsqu’il s’agit de mobiliser la photographie dans la recherche. Il apparaît nécessaire de regarder les oeuvres photographiques et les productions d’images comme une source d’inspiration, plaçant ainsi la capacité d’imaginer au coeur de l’acte de recherche.

Parties annexes

Notes

-

[1]

Les programmes dits « d’extension » présents dans toutes les universités brésiliennes, sont destinés à renforcer le rôle que les enseignants-chercheurs peuvent tenir dans la société par la mise en oeuvre d’actions sociales en collaboration avec différents acteurs, dans le cadre d’une démarche citoyenne.

-

[2]

Franco Basaglia (Gorizia, 11 mars 1924 - Venise, 29 août 1980) était le référent ultime de la psychiatrie démocratique et le moteur des revendications anti-asile du mouvement anti-institutionnel. Son influence est décisive pour la réforme psychiatrique brésilienne.

-

[3]

Núcleo Interdisciplinar em Saúde Mental, NISAM, Institut de Santé Collective, UFBA.

-

[4]

Étapes : préparation du matériel, allée à la marée, ramassage, retour de la marée, cuisson, tri et vente (Gomes et al., 2014).

-

[5]

Selon Maria Moreira et al. (2008), l’exposition à la fumée de bois peut entrainer l’apparition de symptômes respiratoires et des modifications de la fonction pulmonaire, avec des risques de développer une BPCO.

-

[6]

Dona Vera, 60 ans, l’a affirmé dans la marée et j’ai pu en faire l’expérience chez elle, lorsque nous avons trié des huîtres.

-

[7]

Les ateliers se sont déroulés au cours des années 2016 et 2017, avec en tout 15 réunions, tenues toutes les deux semaines, dans des salles mises à disposition par l’école locale et avec la présence régulière de cinq étudiants de l’UNEB qui se sont relayés pour animer des pratiques, des ateliers et des discussions avec le groupe.

-

[8]

On rappelle ici l’approche similaire de Raymond Depardon qui a dépeint dans les années 1980, avec ses films et ses photographies, un hôpital psychiatrique à Venise avant sa fermeture, après la réforme psychiatrique en Italie (San Clemente, 1980), ou encore le service des urgences psychiatriques à l’Hôtel Dieu de Paris (Urgences, 1987). Révélant un engagement de son auteur, qui dénonce une certaine (dés)organisation de la psychiatrie et ses conséquences inhumaines sur le vécu des patients, ses travaux amènent à réfléchir à la transformation des institutions et de cette spécialité médicale à partir d’expériences subjectives.

-

[9]

Nous pensons ici aux films français de Thomas Lilti, comme Hippocrate (2014) et Médecin de campagne (2016).

Bibliographie

- Achutti, Luiz Eduardo Robinson, 1997. Fotoetnografia : Um estudo de antropologia visual sobre cotidiano, lixo e trabalho [Photoethnographie : Une étude d’anthropologie visuelle sur le quotidien, les déchets et le travail]. Porto Alegre, Tomo.

- Arbex, Daniela, 2013. Holocausto Brasileiro [Holocauste brésilien]. São Paulo, Geração Editorial.

- Attané, Anne, Katrin Langewiesche et Franck Pourcel, 2008. « La rhétorique photographique ». ethnographiques.org, 16. Consulté le 16 août 2018, http://www.ethnographiques.org/2008/Attane,et-al.html.

- Auerliano, Waleska de Araujo, 2015. « Da palavra indizível ao corpo revelado. Narrativas imagéticas sobre o câncer de mama » [Du mot indicible au corps révélé. Récits imagétiques sur le cancer du sein]. In Peixoto Clarice et Barbara Copque (dir.) Etnografias visuais. Analises contemporâneas [Ethnographies visuelles. Analyses contemporaines], p. 71-96. Rio de Janeiro, Garamond.

- Barthes, Roland, 1980. La chambre claire. Note sur la photographie. Paris, L’Étoile, Gallimard, Le Seuil.

- Basaglia, Franco, 1985. A instituição Negada [L’institution niée]. Rio de Janeiro, Graal.

- Basaglia, Franco, 2008, La condena de ser loco y pobre. Alternativas al manicômio [La condamnation d’être fou et pauvre. Alternatives à l’asile de fous]. Buenos Aires, Topía Editorial.

- Bateson, Gregory, et Margaret Mead, 1942. Balinese Character : A Photographic Analysis. New York, New York Academy of Sciences.

- Becker, Howard S., 2007. « Les photographies disent-elles la vérité ? ». Ethnologie française, 37 (1) : 33-42.

- Belting, Hans, 2004. Pour une anthropologie des images. Paris, Gallimard.

- Benjamin, Walter, 1971 [1931]. « Petite histoire de la photographie », L’homme, le langage et la culture, p.57-79. Paris, Denoel.

- Berth, Joice, 2018. Empoderamento [empowerment]. São Paulo, Sueli Carneiro, Pólen.

- Bourdieu, Pierre, 1980. Questions de sociologie. Paris, Éditions de Minuit.

- Candelise, Lucia, Sylvaine Conord, Nadine Michau et Gilles Remillet, 2017. « La relation soignants/soignés à l’épreuve de l’image ». Images du travail Travail des images, 4. https://doi.org/10.4000/itti.925.

- Castro, Josué de, 1967. Homens e caranguejos [Des hommes et des crabes]. São Paulo, Brasiliense.

- Dias Gomes Thais, Mônica Angelim Gomes de Lima, Maria do Carmo Soares de Freitas, 2014. « Marisqueiras da Ilha das Fontes : Descrição do trabalho e da tradição incorporadas na pesca artesanal » [Cueilleuses de coquillages sur l’Ile des Sources : Description du travail et de la tradition incorporées dans la pêche artisanale]. In Fernandes, Rita de Cássia Pereira, Mônica Angelim Gomes de Lima et Tânia Maria de Araújo (dir.) Tópicos em saúde, ambiente e trabalho [Sujets en santé, environnement et travail], p.129-152. Salvador, EDUFBA.

- Didi-Huberman, Georges, 1992. Ce que nous voyons, ce qui nous regarde. Paris, Éditions de Minuit.

- Dubois, Philippe, 1994. O Ato Fotográfico e outros Ensaios [L’acte photographique et autres essais]. Campinas, SP, Papirus.

- Eco, Umberto, 1972, La structure absente : Introduction à la recherche sémiotique. Paris, Mercure de France.

- Ehrenberg, Alain, 2004. « Le sujet cérébral », Esprit, 309 : 130-155.

- Foucault, Michel, 1961. Histoire de la folie à l’âge classique. Paris, Plon.

- Foucault, Michel, 1963. Naissance de la clinique. Paris, PUF.

- Gadea Carlos A., Silon José, da Rosa Fátima S., Cezar Márcia da S., Dick Hilário, 2017. « Trajetórias de jovens em situação de vulnerabilidade social : sobre a realidade juvenil, violência intersubjetiva e políticas para jovens em Porto Alegre » [Trajectoires de jeunes en situation de vulnérabilité sociale : sur la réalité juvénile, violence intersubjective et politiques pour les jeunes à Porto Alegra]. RS. Sociologias, Porto Alegre, 19 (45) : 258-299.

- Garrigues, Emmanuel, 1991. « Le savoir ethnographique de la photographie ». L’Ethnographie, 109 (87-1) : 11-54.

- Geertz, Cliford, 1973, The Interpretation of Cultures. New York, Basic Books.

- Guran, Milton, 2012. Documentação Fotográfica e Pesquisa Científica. Notas e reflexões [Documentation photographique et recherche scientifique. Notes et réflexions]. Prêmio Funarte Marc Ferrez de Fotografia.

- Guran, Milton, 1997. « Fotografar para descobrir, fotografar para contar » [Photographier pour découvrir, photographier pour raconter]. II Reunião de Antropologia do Mercosul, Uruguai.

- Hochman, Giberto, Maria Teresa Bandeira de Mello, et Paulo Roberto Elian Dos Santos, 2002. « A malária em foto : Imagens de campanhas e ações no Brasil da primeira metade do século XX » [La malaria en photo : Images de campagnes et actions dans le Brésil de la première moitié du XXe siècle]. História, Ciências, Saúde-Manguinhos, 9 : 233-273

- Jacknis, Ira, 1988. « Margaret Mead and Gregory Bateson in Bali : Their Use of Photography and Film ». Cultural Anthropology, 3 (2) : 160-177.

- Laplantine, François, 2007. « Penser en images ». Ethnologie française, 109 (1) : 47-56.

- Landa, Mariano Baez, 2014. « Imagen e investigacion social » [Image et recherche sociale]. In Ana L.M.C. Ferraz et M. Mendonça João (dir.) Antropologia visual : Perspectivas de ensino e pesquisa [Anthropologie visuelle : Perspectives d’enseignement et de recherche], p. 719-727. Brasília, ABA Publicações.

- Langewiesche, Katrin et Jean-Bernard Ouédraogo (dir.), 2019. L’enquête et ses graphies en sciences sociales : Figurations iconographiques d’après société. Dakar, Amalion.

- Le Breton, David, 2015. L’adieu au corps. Paris, Métailié.

- Le Breton, David, 2016. La sociologie du corps. Paris, Presses Universitaires de France.

- Loignon, Christine, Sophie Dupéré, Caroline Leblanc, Karoline Truchon, Amélie Bouchard, Johanne Arsenault, Julia Pinheiro Carvalho, Alexandrine Boudreault-Fournier et Sylvain Aimé Marcotte, 2021. « Equity and Inclusivity in Research : Co-creation of a Digital Platform with Representatives of Marginalized Populations to Enhance the Involvement in Research of People with Limited Literacy Skills ». Research Involvment and Engagement, 7 : 70.

- Loignon, Christine, Alexandrine Boudreault-Fournier et Karoline Truchon, 2014. « Medical Residents Reflect on Their Prejudices Toward Poverty : A Photovoice Training Project ». BMC Medical Education, 14 : 1050.

- Macdougall, David, 2006. The Corporeal Image – Film, Ethnography and the Senses. Princeton et Oxford, Princeton University Press.

- Maresca, Sylvain, 1996. La photographie. Un miroir des sciences sociales. Paris, L’Harmattan.

- Mauad, Ana Maria, 2005. « Na mira do olhar : Um exercício de análise da fotografia nas revistas ilustradas cariocas, na primeira metade do século XX » [Dans le viseur du regard : Un exercice d’analyse de photographies dans les revues illustrées carioques, première moitié du XXe siècle]. Anais do museu Paulista : história e cultura material, 13 (1). https://doi.org/10.1590/S0101-47142005000100005.

- Mauss, Marcel, 1950. Sociologie et anthropologie. Paris, Presses universitaires de France.

- Merleau-Ponty, Maurice, 1945. Phénoménologie de la perception. Paris, Gallimard.

- Moras, Delphine, 2017. « Images et relations en maison de retraite ». Images du travail Travail des images, 4. https://doi.org/10.4000/itti.946.

- Neto, Othon Cardoso Melo et Elder Cerqueira-Santos, 2012. « Comportamento Sexual e Autoestima em adolescentes » [Comportement sexuel et estime de soi chez les adolescents]. Contextos Clínicos, 5 (2) : 100-111.

- Pezeril, Charlotte, 2008. « Place et intérêt de la photographie dans une étude anthropologique sur l’islam au Sénégal ». ethnographiques.org, 16. Consulté le 25 mai 2020, https://www.ethnographiques.org/2008/Pezeril.

- Piette, Albert, 1992. « La photographie comme mode de connaissance anthropologique ». Terrain, 18. Consulté le 25 mai 2020, http://terrain.revues.org/3039.

- Pink, Sarah, 2006. The Future of Visual Anthropology. Engaging the Senses. London, Routledge.

- Ribeiro, José da Silva, 2005. « Antropologia Visual, práticas antigas e novas perspectivas de investigação » [Anthropologie visuelle, pratiques anciennes et nouvelles perspectives de recherche]. Revista de Antropologia, 48 (2) : 613-648.

- Rougeon, Marina, 2017. « Photographie ». Anthropen.org, Paris, Éditions des Archives Contemporaines. Consulté le 25 mai 2020, https://www.anthropen.org/voir/Photographie.

- Rougeon, Marina, 2018. « L’écriture au défi du vivre-ensemble. Photographie, récit ethnographique et démarche artistique ». In Lamoureux, Eve et Magali Uhl (dir.), Le vivre-ensemble à l’épreuve des pratiques culturelles et artistiques contemporaines, p. 147-162. Québec, Presses de l’Université Laval.

- Rose, Nikolas, 2003. « Neurochemical selves » [Soi neurochimique]. Society, 41 (1) : 46-59.

- Samain, Etienne, 2016. « Vestígios de um diário fotográfico » [Vestiges d’un journal photographique]. GIS - Gesto, Imagem e Som - Revista de Antropologia, 1 (1). Consulté le 16 août 2018, http://www.revistas.usp.br/gis/article/view/116369.

- Samain, Etienne, 1993. « Entre a Arte, a Ciência e o Délirio : A fotografia médica francesa na Segunda metade do século XIX » [Entre l’art, la science et le délire : La photographie médicale française dans la seconde moitié du XXe siècle]. Boletim do centro de memória da Unicamp, 5 (10) : 11-32.

- Salles, João Moreira, 2005. « A dificuldade do documentário » [La difficulté du documentaire]. In Martins, José de Souza, Cornelia Eckert et Sylvia Caiuby Novaes (dir.), O imaginário e o poético nas Ciências Sociais [L’imaginaire et le poétique dans les sciences sociales], p. 57-71. Bauru, EDUSC.

- Reznik, Luís, Marcelo da Silva Araújo, 2007. « Imagens constituindo narrativas : Fotografia, saúde coletiva e construção da memória na escrita da história local » [Des images qui font des récits : Photographie, santé collective et construction de la mémoire dans l’écriture de l’histoire locale]. História, Ciências, Saúde –Manguinhos, 14 (3) : 1013-1036.

- Sontag, Susan, 2003. Devant la douleur des autres. Paris, Christian Bourgeois.

- Vasconcellos, Maria da Penha Costa, Jaime Rodrigues, 2006. « A fotografia como instrumento do trabalho do higienista (São Paulo, primeira metade do século XX) » [La photographie comme instrument de travail des hygiénistes (São Paulo, première moitié du XXe siècle]. História, Ciências, Saúde –Manguinhos, 13 (2) : 477-491.

- Vasconcellos, Maria da Penha Costa (dir.), 1995. Memórias da saúde pública : A fotografia como testemunha [Mémoires de la santé publique : La photographie comme témoin]. São Paulo, Hucitec.

- Warburg, Aby, 2012. L’Atlas Mnémosyne. Paris, L’écarquillé.

Liste des figures

Figure 1

La Nef des fous, de Bosch (détail).

Figure 2

Bourneville et Regnard, Portraits d’hystérie, 1875-79.

Figure 3

Georges Luys, Études de psychologie expérimentale, 1887.

Figure 4

Cerveau normal et pathologique. « Normal / Dépression ».

Figure 5

Arbex, D. (2013). Holocauste brésilien. São Paulo. Geração Editorial. Droits de reproduction accordés par l’auteure.

Figure 6

Arbex, D. (2013). Holocauste brésilien. São Paulo. Geração Editorial. Droits de reproduction accordés par l’auteure.

Figure 7

Figure 8

Figure 9

Figure 10

Figure 11

Figure 12

Figure 13

Figure 14

Figure 15

Figure 16

Figure 17

Figure 18

Figure 19

Figure 20