Résumés

Résumé

Avec l’accroissement de la mobilité internationale, de plus en plus de professionnel(le)s formé(e)s à l’étranger immigrent dans des pays où ils contribuent à pallier la pénurie de main-d’oeuvre qualifiée et participent au renforcement de la diversité ethnoculturelle. Cependant, afin d’exercer légalement la profession pour laquelle ils ont été formés dans leur pays d’origine, ils doivent souvent compléter un programme universitaire d’actualisation des compétences (PAC), après l’évaluation de leur dossier par une instance officielle comme un ordre professionnel ou un ministère. Notre contribution brosse un portrait de la littérature scientifique internationale sur ce phénomène grandissant, plus particulièrement dans les disciplines du droit, de l’éducation, de la physiothérapie et du travail social, toutes touchées par un manque de personnel qualifié. Elle est structurée en fonction des trois composantes principales du processus de certification professionnelle de ces quatre disciplines : les cadres normatifs régulant la certification, les programmes de formation qui sont offerts en milieu universitaire et les stages subséquents. L’analyse des écrits scientifiques recensés met en exergue plusieurs spécificités des quatre disciplines, notamment en éducation où les stages ne sont pas sous la responsabilité des universités. Mais elle révèle aussi des convergences entre les disciplines, telles que des critiques relatives aux coûts et au manque de transparence du processus d’évaluation des dossiers et certaines pratiques qui apparaissent discriminatoires. À l’issue de cette analyse des écrits, nous ciblons certains aspects importants occultés par la recherche sur ce phénomène afin d’esquisser quelques avenues prospectives susceptibles d’approfondir la compréhension que nous en avons.

Mots-clés :

- formation à l’étranger,

- professionnel(le)s,

- certification,

- requalification,

- programmes d’actualisation des compétences (PAC),

- stage,

- droit,

- éducation,

- physiothérapie,

- travail social

Corps de l’article

Introduction

Le Québec, une province canadienne francophone, administre ses propres programmes d’immigration depuis 1991. De fait, elle sélectionne majoritairement des personnes qui parlent français et qui peuvent répondre à des enjeux socioéconomiques névralgiques tels que le déclin démographique et les pénuries de main-d’oeuvre. C’est ainsi que 50 000 personnes sont accueillies en moyenne chaque année dans la province (Institut de la statistique du Québec, 2020) et près de la moitié d’entre elles sont considérées comme des travailleuses ou travailleurs « qualifiés » (Statistique Canada, 2022). Ceux qui détiennent un titre professionnel ou qui exercent un métier réglementé doivent faire reconnaître leurs diplômes afin de poursuivre légalement leur carrière au Québec. Pour ce faire, les professionnel(le)s formé(e)s à l’étranger (PFÉ) envoient leur dossier à un ordre professionnel ou à un ministère régissant leur discipline. Dans plus de 60 % des cas, une prescription de formation universitaire leur est faite – accompagnée ou non d’un stage pratique (Conseil Interprofessionnel du Québec, 2021). À l’Université de Montréal (UdeM) par exemple, ils sont nombreux à s’inscrire dans les programmes d’actualisation des compétences (PAC) dans les disciplines du droit, de l’éducation, de la physiothérapie et du travail social. Entre 2017 et 2023, les PFÉ ont représenté plus de 20 % de l’ensemble des étudiants de ces disciplines : 889 avocat(e)es formé(e)s à l’étranger (AFÉ) se sont inscrits au PAC en droit au cours de cette période ainsi que 1 207 enseignant(e)s formé(e)s à l’étranger (EFÉ), 185 physiothérapeutes formé(e)s à l’étranger (PhFÉ) et 17 travailleuses/travailleurs sociaux formés à l’étranger (TSFÉ) dans leur PAC respectif (Perras, 2023).

Au-delà de cette présence universitaire significative, ces quatre disciplines constituent un objet d’étude intéressant car elles sont toutes touchées de manière importante par des pénuries de main-d’oeuvre, ce qui force le recrutement de personnel formé à l’étranger. Dans le domaine du droit, le système juridique québécois aurait d’ailleurs été poussé au « point de rupture » l’an dernier (Perron, 2022) : procès reportés, victimes qui demeurent en attente, personnes qui se représentent par elles-mêmes, etc. (Radio-Canada, 2022a, 2022b). En éducation, les écoles ont de plus en plus recours à des personnes non légalement qualifiées, voire à tout adulte disponible, pour ne pas laisser les enfants dans des classes sans animation (Massoud, 2023). La situation est similaire en physiothérapie, alors que le vieillissement de la population québécoise amplifie le problème de pénurie déjà perceptible (Enchin, 2018). Enfin, en travail social, le nombre de postes vacants atteint un sommet historique (Statistique Canada, 2022) et les équipes sont en sous-effectifs dans différents secteurs (Caris, Lego, Rouzel et Vauchez, 2022), dont celui de la direction de la protection de la jeunesse (DPJ), avec des listes d’attente pour l’évaluation des signalements qui atteignent des records (Gagnon, 2023). Au vu des enjeux de compétences et d’expériences, de diversité et de langue, l’intégration professionnelle des PFÉ représente une plus-value pour les milieux de travail concernés, mais aussi plus largement pour la société québécoise, notamment pour pallier la pénurie de main-d’oeuvre dans différents domaines professionnels.

Or cette situation n’est pas unique au Québec : la mobilité des travailleurs est un phénomène mondial en croissance (Kasbaoui, Yamani et Larbi, 2023). Récemment, la pandémie a d’ailleurs mis en relief le rôle important des immigrants dans l’économie et l’organisation sociale en Amérique du Nord comme en Europe (Batalova, Fix et Fernandez-Pena, 2021). Diverses terminologies servent d’ailleurs à qualifier ce phénomène migratoire : migration des compétences, fuite des expertises, globalisation des cerveaux, etc. (Findlay et Lowell, 2001). La migration de personnes hautement scolarisées, titulaires de diplômes universitaires de pays dits en développement, est ainsi un objet d’intérêt pour les États connaissant une dénatalité et un vieillissement de la population. Cependant, plusieurs pays européens et pays membres du Commonwealth ont des systèmes d’ordres professionnels ou de métiers réglementés qui contraignent à l’évaluation des diplômes obtenus à l’étranger. De ce fait, les politiques d’emploi et d’insertion socioprofessionnelle se transforment en fonction des besoins d’actualisation des compétences de ces professionnel(le)s issu(e)s de l’immigration (Santelmann, 2022).

Dans cette perspective, nous souhaitons présenter une recension des écrits scientifiques à l’échelle internationale sur la (re)qualification des PFÉ qui souhaitent intégrer leur profession dans un nouveau pays. Ne pouvant prendre en charge l’ensemble des disciplines, nous nous centrons sur celles qui sont névralgiques pour le Québec, soit le droit, l’éducation, la physiothérapie et le travail social. Nous brossons un portrait de la littérature scientifique internationale et bonifions cette première analyse par un regard croisé rendant explicites des dimensions peu prises en compte, et ce, en vue de proposer des perspectives de recherche.

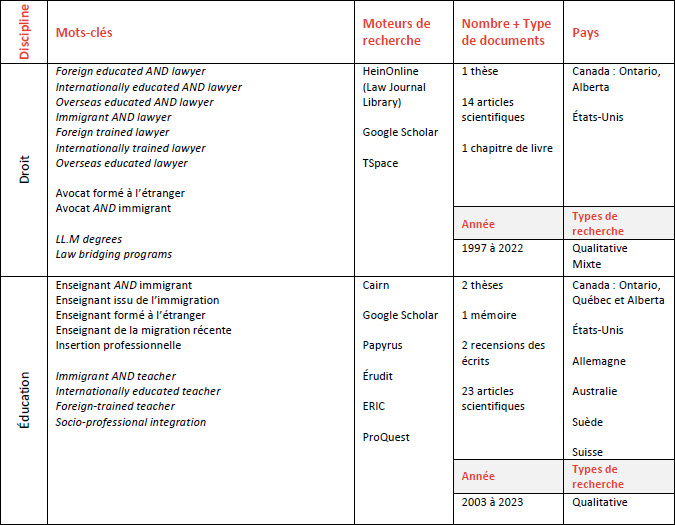

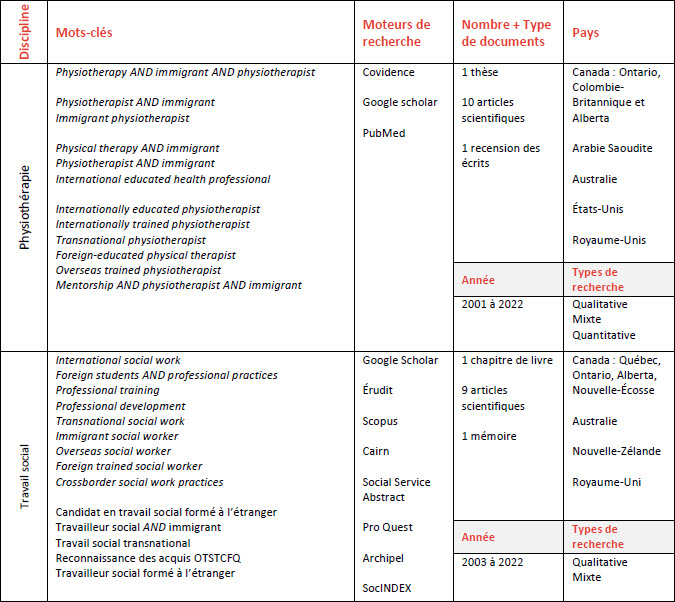

Un portrait de la recherche par discipline

La recherche documentaire s’est faite dans différentes bases de données et moteurs de recherche (Google Scholar, HeinOnline, Covidence, ERIC, ProQuest, PubMed, Scopus et autres) en utilisant des mots-clés en anglais et en français évoquant l’intégration professionnelle, la certification ou l’immigration des PFÉ, comme « foreign trained AND lawyer OR teacher OR physiotherapist OR social worker ». Les recherches traitant des expériences des personnes formées localement ont été exclues, de même que la littérature grise. Nous nous sommes concentrés sur les écrits traitant du processus de certification et plus précisément de la formation universitaire exigée par les ordres professionnels ou les ministères. Au final, 56 articles scientifiques ont été retenus, ainsi que 4 thèses et 2 mémoires, 3 recensions d’écrits et 2 chapitres de livre basés sur des recherches empiriques (tableau 1). Dans les disciplines de l’éducation et de la physiothérapie, le corpus retenu est composé de recherches conduites dans divers contextes géographiques (Amérique du Nord, Europe continentale, Scandinavie, Australie et Moyen-Orient), alors qu’en droit et en travail social, le peu voire l’absence d’études limite les sources étudiées.

Tableau 1

Stratégie de recension des écrits

Cadres normatifs de la certification professionnelle

Droit

Les écrits scientifiques dans la discipline du droit n’offrent pas de description spécifique de la certification professionnelle des AFÉ, mais nombre d’entre eux portent sur le processus d’admission dans les PAC américains, nommés « LL.M. degrees », programmes qui sont aussi offerts dans les provinces canadiennes anglophones. De ce fait, la littérature recensée provient presque uniquement des États-Unis, un pays qui a un système juridique similaire au Québec, à savoir la Common law. L’absence de recherche dans les pays francophones pourrait s’expliquer entre autres par la similitude des systèmes éducatif et juridique, atténuant le besoin d’une reconnaissance des équivalences et donc d’une (re)qualification. Une particularité de la Common law, le fait que cette dernière soit fondée sur le principe de la jurisprudence, oblige à une connaissance de la culture juridique locale. Ainsi, la mobilité des avocats formés en droit anglais se révèle plus complexe.

L’étude de Ramirez (2022) analyse comment le diplôme offert par ces programmes étatsuniens influence les parcours des AFÉ dans la discipline juridique colombienne. Elle relève que les exigences de sélection du LL.M. degree sont non réglementées aux États-Unis, même si plus de 150 écoles de droit l’offrent annuellement. En fait, l’Association du Barreau américain ne supervise aucunement ces programmes et leur absence d’accréditation nourrit un certain scepticisme à l’encontre de cette formation lorsque les AFÉ cherchent un emploi dans les cabinets américains (Silver, 2005). De leur côté, Lazarus-Black et Globokar (2015) ainsi que French (2015) expliquent que pour obtenir un financement supplémentaire et un bon classement dans les palmarès universitaires, certaines institutions de deuxième ou troisième rang gonflent leur offre pédagogique avec le PAC destiné aux AFÉ. Ce stratagème se poursuit avec l’inscription à temps partiel de personnes étudiantes ayant obtenu un score plus faible au test d’admission standardisé (LSAT), ces dernières étant souvent des personnes de couleur ou venant de milieux défavorisés (French, 2015).

Selon plusieurs auteurs (Lazarus-Black, 2017; Lazarus-Black et Globokar, 2015; Michelson, 2015; Ramirez, 2022; Urciuoli, 2015), l’admission dans les LL.M. degrees désavantagerait les AFÉ issus de milieux moins privilégiés. Par exemple, les références de cabinets prestigieux sont mieux reconnues lors de l’admission, créant une forme de discrimination envers les personnes qui n’ont pas pu se hisser dans l’échelle sociale de leur pays d’origine. Par ailleurs, les démarches semblent facilitées pour les AFÉ venant de pays politiquement proches des États-Unis. D’aucuns relatent que l’essai personnel qui accompagne la demande d’admission a tendance à exclure les AFÉ perçus comme trop différents des normes (Lazarus-Black et Globokar, 2015; Michelson, 2015; Silver, 2001; Urciuoli, 2015). Au Canada, Foster (2009) ajoute à cette analyse que, même lorsque des politiques officielles d’équité sont en place, les avocats de couleur dénoncent certains aspects importants du processus d’évaluation des candidatures, considérés comme arbitraires et culturellement contingents. De plus, dans de nombreux cas, les règles et les normes d’évaluation des diplômes étrangers ne sont pas claires (Foster, 2009). Enfin, Shanahan (1997) souligne un manque de coordination entre les instances administratives des programmes dits réguliers et celles des programmes conçus pour les AFÉ, qui conduit à des incongruités administratives.

Éducation

À l’instar de la discipline du droit, les études visant à examiner le processus de certification dans lequel s’engagent les EFÉ sont peu nombreuses. Certaines recherches nomment les étapes à franchir jusqu’à l’obtention de l’autorisation permanente d’enseigner alors que d’autres documentent les défis auxquels font face les EFÉ, comme leurs difficultés à faire reconnaître les diplômes étrangers ou bien les expériences jugées moins pertinentes telles que l’enseignement auprès d’adultes (Beynon, Ilieva et Dichupa, 2004; Duchesne, 2008; Niyubahwe, Mukamurera et Jutras, 2014; Phillion, 2003). Elles soulignent également la méconnaissance des EFÉ quant aux démarches administratives à effectuer dans le système scolaire local (Cruickshank, 2004; Duchesne, 2010; Larochelle-Audet, 2019) ainsi que la lenteur du processus d’évaluation des dossiers de candidature et son coût important (Marom, 2017; Niyubahwe et al., 2014; Phillion, 2003). Une recherche réalisée en Suisse (Rey, Mettreaux, Bolay et Gremaud, 2020) relate aussi la complexité des démarches pour rassembler l’ensemble des documents originaux exigés : dans l’impossibilité de le faire, certains EFÉ se voient obligés d’accepter des contrats temporaires sans la reconnaissance de leur diplôme, étant maintenus ainsi dans un statut d’emploi précaire. De manière similaire, l’étude de Cruickshank (2022) conduite en Australie met en lumière des barrières tendant à exclure un grand nombre d’EFÉ de la profession enseignante, alors même que le pays a mis en place un système de reconnaissance des qualifications étrangères. Les autorités d’accréditation australiennes exigent des scores élevés aux tests d’anglais que même les personnes résidentes ont de la difficulté à atteindre. De plus, le manque d’informations fiables fait que plusieurs EFÉ ont suivi à tort des cours qu’ils pensaient qualifiants pour l’enseignement. En Suède, Ennerberg et Economou (2022) constatent la présence d’exigences organisationnelles plus informelles des employeurs avec lesquelles les EFÉ doivent composer, en plus du processus formel de (re)qualification. Par exemple, les directions d’écoles valorisent les compétences linguistiques au détriment de toute autre forme de compétences.

Alors qu’en droit la dissonance est marquée entre les PAC et les programmes dits réguliers, l’écart en éducation entre EFÉ et autres personnes enseignantes est pointé plutôt lors du traitement des autorisations d’enseigner. Des études mentionnent des procédures discriminantes, telles que la nécessité d’obtenir des références canadiennes de directions d’établissement (Duchesne, 2008; Phillion, 2003). La thèse de Larochelle-Audet (2019) dénonce aussi le fait que les personnes ayant suivi leur formation au Québec ont accès à trois types d’autorisations d’enseigner, tandis que les EFÉ n’ont d’autre option que de passer par un régime de permis temporaire. Enfin, l’évaluation des demandes défavoriserait les EFÉ lorsque leurs diplômes ne sont pas reconnus : soit ils suivent les 15 crédits de cours obligatoires, soit ils passent par un processus de reconnaissance des acquis et des compétences (RAC), soit ils recommencent un baccalauréat en enseignement de 120 crédits (Segueda, 2024).

Physiothérapie

Les quelques études recensées en physiothérapie proviennent du Canada, de l’Australie, des États-Unis et du Royaume-Uni, des pays où les patients ont un accès direct au physiothérapeute (sans passer par la prescription d’un médecin), qui procède lui-même au diagnostic et au pronostic. Cette autonomie de jugement et d’action serait nouvelle pour plusieurs PhFÉ originaires de pays où la profession est conçue de manière plus techniciste (Alghadir, Zafar et Iqbal, 2020; Foo, Storr et Maloney, 2017). Concernant l’évaluation des qualifications des PhFÉ, Foo, Storr et Maloney (2016) relatent que plusieurs diplômes des PhFÉ sont jugés non équivalents pour cette raison. Dans ces cas-là, les PhFÉ doivent faire la preuve de leur compétence par le biais d’examens écrits, oraux ou pratiques, en plus de se soumettre aux tests de compétences langagières et à la vérification des antécédents criminels. Selon Dye et Gajewska (2001), cette procédure se compliquerait pour les PhFÉ souhaitant pratiquer au Royaume-Uni : comme pour les EFÉ, la démarche de certification serait chronophage, onéreuse et peu transparente et elle sèmerait aussi de la confusion en raison des disparités entre les exigences des ordres professionnels et l’offre de formation universitaire (Dye et Gajewska, 2001; Foo et al., 2016; Foo et al., 2017). Enfin, Foo et al. (2016) soupçonnent que derrière des critères d’évaluation des dossiers très restrictifs se dissimulerait un moyen de limiter l’immigration.

Travail social

En travail social, le processus de certification professionnelle des TSFÉ a suscité très peu d’attention depuis 10 ans. Dans les années 2010, la majorité des dossiers de personnes candidates à la profession obtenait une reconnaissance partielle impliquant une prescription de cours universitaires et d’un stage supervisé (Beddoe, Fouché, Bartley et Harington, 2012; Éthier, 2015; Fulton, Pullen-Sansfaçon, Brown, Éthier et Graham, 2016; Pullen-Sansfaçon, 2010). De manière générale, les instances et les processus d’évaluation pour ces demandes de certification professionnelle varient selon les pays (Beddoe et al., 2012; Fouché, Beddoe, Bartley et de Haan, 2014; Pullen-Sansfaçon, Spolander et Engelbrecht, 2012). D’ailleurs, Éthier (2015) souligne le cas particulier du travail social québécois dont le titre professionnel est réservé et la délivrance du permis d’exercice est régie par l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (OTSTCFQ). À l’instar des autres disciplines, Fulton et al. (2016) mettent en lumière la complexité du processus de certification des TSFÉ. Selon Éthier et Pullen-Sansfaçon (2016), bien que la justice sociale, le respect des droits et de l’autodétermination au coeur du travail social transcendent les frontières nationales, il s’agit d’une profession hautement ancrée dans son contexte socioculturel, politique et économique. Ainsi, plusieurs TSFÉ doivent surmonter des barrières langagières, culturelles et économiques pour arriver à obtenir leur droit de pratique au Québec. Dans ce contexte, plusieurs renoncent au projet d’exercer à titre de travailleur social dans la province.

Programmes de formation offerts à l’université

Droit

Concernant les LL.M. degrees aux États-Unis, Ramirez (2022) rapporte que les frais d’admission dans les écoles prestigieuses varient entre 64 000 $ et 72 000 $ (US), et qu’ils sont plutôt compris entre 28 000 $ et 49 000 $ (US) dans les autres : pour des AFÉ qui viennent de pays économiquement moins favorisés comme la Colombie, ces sommes représentent un fardeau financier quasi insurmontable. La maîtrise de l’anglais serait aussi une barrière et, sans cours privés, des AFÉ étrangers peinent à réussir l’admission au programme (Ramirez, 2022). Spanbauer (2007) ajoute que la maîtrise de l’anglais s’étend à la compréhension de la culture juridique étatsunienne de même qu’à la capacité d’analyse et d’argumentation à l’écrit. D’autres soutiennent que, malgré un score élevé au test de langue, les AFÉ ont de la difficulté à participer aux discussions en classe, car il est plus long pour eux de lire et d’analyser les textes obligatoires portant sur des problèmes légaux complexes (Lazarus-Black, 2017; Silver, 2013; Teitcher et Darvil, 2019). De plus, les références culturelles mobilisées en cours de formation leur sont souvent inconnues, faute d’une insuffisance d’interactions avec des personnes inscrites aux programmes réguliers (Spanbauer, 2007).

La pédagogie utilisée dans les écoles de droit étatsuniennes peut décontenancer les AFÉ. La méthode socratique mobilisée amène des débats d’idées, même avec le corps professoral, et encourage la réflexion critique. Elle contraste avec les traditions d’enseignement reposant davantage sur l’écoute et la mémorisation (Lazarus-Black, 2017; Teitcher et Darvil, 2019). Les formes d’évaluation écrites sont souvent inconnues des AFÉ, habitués aux évaluations orales, or les LL.M. degrees proposent des cas pratiques à analyser sous la forme d’une dissertation critique qui prend plusieurs heures à rédiger (Teitcher et Darvil, 2019). Mais l’obstacle le plus important est probablement lié au droit en soi, à savoir la pratique du droit commun (fondé sur la Common Law) par rapport au droit civil. Le système juridique américain est particulier, car il repose sur le raisonnement légal, comprend un niveau fédéral et différents systèmes de lois étatiques, inclut les jurys citoyens et les négociations de sentence, autorise l’élection des juges, etc. (Lazarus-Black, 2017). Ces caractéristiques imposent une maîtrise de compétences spécifiques et complexes aux avocats américains (Teitcher et Darvil, 2019). Finalement, la thèse de Shanahan (1997) met en relief un autre type de problème : certains AFÉ découvrent, une fois inscrits, que leur statut ne leur donne pas droit à une carte étudiante, limitant leur participation à différentes activités sur le campus susceptibles de favoriser leur resocialisation professionnelle. Des ressources personnelles et informelles (autres personnes étudiantes et avocates) pallieraient cette forme de ségrégation.

Éducation

La formation en milieu universitaire pour les EFÉ est brièvement décrite dans la littérature. Par exemple, Niyubahwe et al. (2013) évoquent le programme lancé par la Queen’s University en Ontario visant l’acquisition par les EFÉ des compétences et des connaissances nécessaires à l’exercice de la profession enseignante, de même que des programmes aux États-Unis permettant aux EFÉ de concilier des études à temps partiel ainsi que du travail rémunéré. Quelques écrits approfondissent ce sujet en documentant l’expérience d’EFÉ au sein des PAC. Les EFÉ participant à l’étude de Wimmer, Young et Xiao (2019) ont relaté les défis auxquels ils ont fait face dans un PAC albertain, notamment celui de la nécessité de travailler à temps plein pour subvenir aux besoins de leur famille alors qu’ils étudient également à temps plein. Malgré tout, ils semblent apprécier la disponibilité d’un conseiller pédagogique possédant beaucoup d’expérience en enseignement dans la province, disponibilité qui serait un critère de succès du programme. D’autres recherches critiquent les conditions de passage des EFÉ dans les PAC (Cho, 2010; Marom, 2017). Elles témoignent du fait que l’accent mis sur ces conditions peut mener à de la discrimination, comme lors d’examens oraux, et à la remise en question de la capacité à enseigner : selon Schmidt (2010), il y aurait même un discours anti-immigration dans les facultés d’éducation manitobaines. Les personnes participantes à l’étude ontarienne de Cho (2010) y font écho en soutenant avoir ressenti une forte pression à assimiler la culture éducative anglo-canadienne, à l’instar des EFÉ sollicités par Duchesne (2008, 2010) en Ontario. Une étude suédoise (Käck, 2020) met en lumière certains aspects des études universitaires que les EFÉ connaissent peu, tels qu’un enseignement centré sur l’étudiant, l’apprentissage autonome et critique ou encore les travaux de groupe.

Physiothérapie

En physiothérapie, des recherches canadiennes se sont consacrées aux PAC en mettant l’accent sur des initiatives de mentorat. Greig, Dawes, Murphy, Parker et Loveridge (2013) posent un regard évaluatif sur un programme de Colombie-Britannique visant à préparer les PhFÉ pour la passation de l’examen national de la compétence en physiothérapie (ENCP), programme qui comporte une banque d’examens et de références théoriques, de même qu’un pairage avec des mentors fournissant un soutien clinique. Le taux de réussite des PhFÉ participant à ce programme et maîtrisant l’anglais serait supérieur à celui des PhFÉ ne bénéficiant d’aucun soutien. Baptiste, Blais, Brenchley, Sauve, McMahon et Rangachari (2010) ont documenté un micro-projet similaire en Ontario et relèvent que la disponibilité et l’investissement des personnes pairées constituent des enjeux cruciaux de la réussite des PhFÉ. L’initiative ontarienne relayée par Daniel, Lee, Switzer-McIntyre et Evans (2016) montre l’importance du personnel enseignant clinique pour soutenir la réflexivité des PhFÉ et assurer les liens théorie-pratique. De manière complémentaire, Tambosso et al. (2018) comparent la contribution du personnel enseignant clinique à la formation des PhFÉ en Ontario par rapport à celle offerte aux personnes étudiantes canadiennes. Il appert que si le personnel enseignant clinique apprend au contact des PhFÉ, l’hétérogénéité des profils et des expériences rendrait tout de même leur tâche de supervision difficile. Pour Chiang et al. (2022), les PAC au Canada contribueraient à un changement de la conception du handicap physique chez les PhFÉ en les exposant à différents modèles ainsi qu’aux ressources disponibles pour soutenir les personnes concernées. Enfin, la thèse d’Andrion (2022) évoque certaines stratégies mobilisées pour se préparer à l’examen de l’ordre professionnel ontarien : les PhFÉ se procurent des livres de révision étatsuniens et tissent des liens avec des collègues locaux. Ils participent également aux activités d’organismes communautaires (cours, ateliers, réseautage, etc.) et sont présentés à des physiothérapeutes de même origine par leur communauté ethnique.

Travail social

En travail social, il n’y a pas d’études sur les programmes d’actualisation des compétences, qui existent par exemple à l’Université Laval et à l’Université de Montréal. Les études se concentrent sur la formation initiale offerte aux bacheliers dans le cadre de parcours réguliers, laissant de côté les formations destinées aux TSFÉ. Éthier et Pullen-Sansfaçon (2017) expliquent tout de même la démarche qui a mené à créer des places réservées pour les TSFÉ dans le PAC de l’École de travail social de l’Université de Montréal : l’institution québécoise s’est entre autres inspirée du cursus d’un programme d’actualisation de formation du Royaume-Uni qui prévoit des apprentissages liés au contexte sociohistorique de la profession dans le pays d’accueil, aux lois qui encadrent la pratique du travail social, aux politiques sociales visant la réduction des inégalités économiques et sociales ainsi qu’à la langue et la culture.

Pullen-Sansfaçon et al. (2012) proposent des pistes de solution à destination des universités, notamment le développement de modalités de formation à distance ou en milieu de travail. Beddoe et al. (2012) suggèrent plutôt des alternatives en dehors des campus, comme des programmes de mentorat, qui facilitent les liens avec des personnes-ressources et l’intégration socioprofessionnelle de manière plus générale. Éthier (2015), quant à elle, prend en exemple le cas de l’Ontario, qui s’est doté d’un Certificat en pratique du travail social canadien, lequel comprend des séminaires théoriques sur le développement de l’identité professionnelle à travers une pratique canadienne, ainsi que des cours de langue, de culture et de communication, le tout mis en pratique par le biais d’un stage final.

Stages certifiants

Droit

Seule Silver (2001) mentionne les expériences de stage des AFÉ dans son article sur l’internationalisation du droit aux États-Unis. Selon l’auteure, l’éducation américaine reçue au sein du LL.M. degree ainsi que les compétences développées à l’étranger seraient profitables aux AFÉ stagiaires. Lors des stages, ils apprendraient comment les avocats américains composent avec les lois locales et nationales, tout en initiant eux-mêmes leurs collègues, intentionnellement ou non, aux manières dont les lois internationales divergent. Cependant, Silver (2005) note aussi que lorsqu’ils font leurs études en sol américain, les AFÉ ont moins d’opportunités d’emploi que les bacheliers natifs, car ils seraient plus faiblement mis en relation avec le Barreau. De fait, les sessions d’embauche et de réseautage organisées par les écoles de droit ne seraient offertes que dans les programmes dits réguliers, ce qui discrimine les AFÉ.

À défaut de trouver des écrits scientifiques sur les stages en droit, il est possible de rendre compte d’expériences pratiques vécues par les AFÉ au sein de cliniques juridiques. À titre d’exemple, Burand (2015) décrit un projet-pilote à l’Université du Michigan qui favoriserait l’enseignement et l’apprentissage mutuels entre AFÉ et bacheliers. L’étude relève néanmoins que le degré de maîtrise de l’anglais oral et écrit se répercute dans la compréhension même des propos des clients qui visitent la clinique. Dans un projet similaire, Lemmer (2013) rapporte les défis des AFÉ qui suivent une classe de type inversé : la compréhension des différences pédagogiques, de l’anglais informel et des références culturelles évoquées en classe ainsi que le rythme d’apprentissage. L’auteur souligne tout de même que la classe inversée favoriserait le développement de compétences qui ne sont pas souvent enseignées dans les facultés de droit telles que la résolution de problèmes, la communication interpersonnelle ou le leadership.

Éducation

Dans la majorité des pays, la certification professionnelle des EFÉ culmine par un stage au cours duquel les compétences professionnelles sont évaluées selon un référentiel, stage accompagné par une personne enseignante associée (EA). Certains PAC en enseignement l’offrent, mais ce n’est pas toujours le cas, comme au Québec (Charara et Morrissette, 2018). L’étude de Cruickshank (2004) indique que l’hétérogénéité des classes australiennes, en termes d’habiletés, de cultures et de langues maternelles, pose un défi aux EFÉ stagiaires. De leur côté, Wimmer et al. (2019) ont mis en relief que le stage en Alberta était anxiogène pour des EFÉ en raison de leur maîtrise partielle de l’anglais et de leur accent, ce qui résonne avec le travail de Gagné (2023), qui dévoile la vulnérabilité vécue en stage par des EFÉ dans un contexte où leurs compétences sont évaluées. La question des défis en stage est abordée par Morrissette, Demazière, Diédhiou et Segueda (2018) sous l’angle des épreuves de terrain correspondant aux attentes dans le milieu professionnel à l’égard des nouveaux venus : celle de l’autonomie, de la modification du rapport de places et de l’enseignement différencié. Dans une autre étude, cette question est conceptualisée sous la forme de choc identitaire vécu par des étudiants de minorités visibles – dont des EFÉ – dans un programme de formation initiale qui inclut des stages (Mulatris et Skogen, 2012). Provencher, Lepage et Gervais (2016) relèvent plutôt que les difficultés rencontrées en stage sont liées à une sorte de résistance des EFÉ à remettre en question leurs conceptions antérieures du métier, ce qui, du point de vue des auteurs, constitue un frein à l’appropriation des approches pédagogiques valorisées au Québec. Adoptant une perspective plus positive, Terhart (2022) explique que les stages des EFÉ leur permettent d’expérimenter en situation réelle des pratiques pédagogiques qu’ils ne connaissaient que théoriquement.

Les études de Duchesne (2008, 2010) en Ontario, de Peeler et Jane (2005) en Australie et de Morrissette, Charara, Boily et Diédhiou (2016) au Québec portent plutôt sur le rôle des mentors (in)formels dans l’expérience des stagiaires. Elles mettent en lumière les stratégies qu’ils déploient pour favoriser la réflexion critique chez les EFÉ afin que ces derniers puissent identifier leurs propres présupposés au sujet de l’enseignement et qu’ils puissent se doter d’une grille de lecture mieux adaptée aux situations professionnelles vécues localement. Les mentors essaient aussi de réduire le déséquilibre lié au sentiment de dépaysement en jouant le rôle de médiateur culturel et en oeuvrant pour diminuer les réticences face aux changements nécessaires à une bonne intégration dans le nouveau milieu scolaire. Peeler et Jane (2005) concluent que les EFÉ bénéficiant d’un mentorat arrivent à développer un sentiment d’appartenance à l’école et à (re)construire leur identité. De leur côté, Morrissette et son équipe adoptent une perspective globale en examinant comment l’ensemble des partenaires de travail contribuent à l’initiation des EFÉ stagiaires à de nouvelles conventions de travail au travers des situations interactives quotidiennes dans l’école québécoise (Morrissette, Demazière, Larose, Diédhiou et Arcand 2019; Morrissette, Arcand, Diédhiou et Segueda, 2020; Morrissette et Demazière, 2018). Leurs analyses amènent à considérer que les élèves sont les premiers agents socialisateurs, par leurs réactions à des manières différentes de faire la classe, et amènent également à observer le rôle socialisant inattendu pourtant très important, de la secrétaire d’école ou du concierge.

Physiothérapie

Kalu, Switzer-McIntyre, Quesnel, Donnelly et Norman (2019, 2021) traitent de la performance des PhFÉ lors des évaluations en stage, ces dernières étant basées sur le référentiel de compétences canadien de la physiothérapie. Dans l’étude de 2019, l’analyse des scores obtenus souligne l’amélioration de ceux-ci jusqu’à l’atteinte du niveau d’entrée dans la profession. Les scores élevés en communication et en conduite professionnelle s’expliqueraient par les exigences linguistiques du programme, alors que d’autres facteurs comme la méconnaissance de la culture professionnelle canadienne et du système de santé engendreraient une moins bonne performance. Dans l’étude de 2021, à partir des commentaires écrits du personnel enseignant clinique, les auteurs mettent en relief la capacité des PhFÉ à collecter et à analyser les informations sur le patient, leur aptitude à appliquer efficacement les protocoles de traitement, leur respect de la confidentialité et leur professionnalisme. Néanmoins, les auteurs indiquent que quelques compétences restent fragiles, dont l’évaluation objective des patients au moyen de tests appropriés, le raisonnement clinique pour analyser les résultats de cette évaluation et établir des objectifs de traitement ainsi que la communication orale et écrite, notamment dans la gestion des dossiers électroniques. L’article cité précédemment de Daniel et al. (2016) évoque, quant à lui, les défis des facilitateurs de pratique clinique (FPC) pour comprendre et répondre aux besoins des PhFÉ, particulièrement en ce qui a trait aux différences culturelles entre les physiothérapeutes et le personnel enseignant clinique, ainsi que pour situer le niveau de compétences des apprenants par rapport au référentiel.

Travail social

Si la littérature sur les PAC en travail social est limitée, celle qui concerne plus spécifiquement les stages l’est encore davantage. Dans les recherches qui abordent les besoins de formation des TSFÉ, les auteurs ne traitent pas spécifiquement des particularités des stages supervisés et de leur rôle dans le processus de certification et d’intégration professionnelle (Beddoe et al., 2012; Fulton et al. 2016; Pullen-Sansfaçon, 2010; Pullen-Sansfaçon et al., 2012). Dans son étude datant de 2015, c’est-à-dire avant la création de places réservées dans le PAC de l’Université de Montréal, Éthier mentionne que les TSFÉ doivent se trouver un milieu de stage et une personne superviseure privée par eux-mêmes, comme c’est également le cas en droit. Selon les participants rencontrés lors de cette étude, le stage joue un rôle prépondérant dans la familiarisation avec la culture locale et la pratique du travail social au Québec.

Discussion conclusive à partir d’un regard croisé : l’écologie professionnelle des stages laissée dans l’ombre

De ce portrait de la littérature scientifique émergent des convergences et des divergences entre les quatre disciplines en ce qui concerne les spécificités du parcours de certification des PFÉ, mais il convient tout d’abord de relever le manque étonnant de recherches sur les TSFÉ et leur formation actualisante, constat déjà formulé par Peters, Bartley et Beddoe en 2019. Par ailleurs, plusieurs enjeux transversaux communs aux quatre disciplines sont cernés grâce à notre analyse. Pour ne citer que quelques exemples, pensons aux obstacles liés à la maîtrise de la langue ou encore à ceux liés aux démarches administratives donnant accès à la profession. Plus encore, divers écrits de chaque discipline soulèvent la possibilité, inquiétante, de possibles discriminations vis-à-vis des personnes immigrantes, cette discrimination contrecarrant la visée principale du processus de certification, soit faciliter l’intégration des PFÉ au marché du travail. L’analyse croisée des écrits s’intéressant plus particulièrement aux PAC fait entendre le même son de cloche : de nombreux obstacles jalonnent le parcours des PFÉ lors de leur passage à l’université ou pendant la réalisation de leur stage obligatoire et la difficulté à trouver un milieu de stage ou une personne pour la supervision semble généralisée.

Nous souhaitons ici insister sur les écrits qui traitent des stages des PFÉ, car c’est en milieu de pratique que les compétences de ces derniers sont réellement éprouvées. Notre lecture conduit à mettre en exergue que les recherches portent surtout sur les résultats de l’évaluation formelle des compétences des PFÉ, évaluation faite par le biais de référentiels encadrant les professions, et qu’en conséquence un écart est observé par rapport aux normes valorisées localement. En fait, différents problèmes émanent de ces études à orientation évaluative. D’une part, elles tendent (à l’exception de Niyubahwe, Mukamurera et Jutras, 2014) à produire une vision essentiellement déficitaire des PFÉ, occultant leurs possibles apports à leur nouveau milieu professionnel, alors qu’ils ont souvent des connaissances autres et des expériences de travail à partager. De surcroît, l’angle de vue de l’écart aux normes officielles sous-tend que les référentiels professionnels mobilisés pour juger des compétences représenteraient une norme supérieure à celle promue dans d’autres contextes nationaux : Ogay (2017) parle ainsi d’« ethnocentrisme institutionnel » pour qualifier cette spécificité, qui rend aveugle une certaine forme de recherche. D’autre part, ces études à visée évaluatrice laissent dans l’ombre le processus, c’est-à-dire la trajectoire d’apprentissage et d’ajustement des PFÉ vis-à-vis des attentes de la profession dans la société d’accueil. Sachant que le stage est censé constituer un milieu d’apprentissage facilitant la transition entre la théorie et la pratique, il nous paraît très intéressant de retracer le parcours de ces apprentissages, qui sont nécessaires à l’exercice de la profession, et ainsi de pouvoir observer quelles étapes les PFÉ franchissent pendant leur stage, étapes qui peuvent même déboucher sur une « conversion identitaire » (Dubar, 1998) lorsque le soutien de la communauté d’accueil est optimal.

Une autre tendance dominante de la recherche que nous voulons pointer ici est la perspective individualisante adoptée, c’est-à-dire que les chercheurs choisissent comme angle d’analyse les PFÉ eux-mêmes et les défis que ceux-ci rencontrent en stage. Ainsi, la plupart des études portant sur les stages minorent, voire occultent complètement, le rôle central joué par les communautés universitaire et professionnelle dans la socialisation des PFÉ à de nouvelles normes et conventions de la profession. Ce faisant, ils font porter le poids de l’intégration des PFÉ sur les seules épaules de ces derniers (Bertheleu, 2012), ce qui incite à leur imputer les difficultés rencontrées. Dans cette optique, ces difficultés sont expliquées par des caractéristiques qui seraient inhérentes au PFÉ, comme le degré de motivation, la langue ou les habitudes hérités du pays d’origine. À cette vision réductrice, nous souhaitons opposer une perspective réinsérant l’objet d’intérêt dans l’ensemble des pratiques sociales qui lui donnent sens, afin d’embrasser la complexité du phénomène. Ainsi, les « difficultés » en stage vécues par les PFÉ sont étroitement liées à ce qui est valorisé dans une profession ainsi qu’à ses standards normatifs, teintés culturellement, et aux éléments plus spécifiques du milieu professionnel qui les accueille ainsi qu’aux interactions qui ont lieu pendant le stage. Ces valorisations, qui impliquent non seulement des normes officielles mais aussi les conventions d’une culture professionnelle (Becker, 2006), sont relayées d’abord par la personne identifiée comme superviseure ou responsable de stage. Bien que quelques études reconnaissent l’importance du mentorat (comme Tambosso et al., 2018), elles se limitent à décrire le rôle des mentors sans pour autant analyser leurs interactions avec les PFÉ. De surcroît, elles se limitent à cette catégorie de personnes, alors qu’une perspective visant à appréhender la complexité du terrain conduit à considérer aussi l’action socialisante de toutes les personnes rencontrées en stage, qui participent, par leurs interactions avec les PFÉ en situation concrète de travail, à leur ajustement au nouveau contexte d’exercice de leur profession. Ainsi, il convient de penser aux échanges que les PFÉ ont avec des collègues, les hiérarchies, mais aussi avec d’autres acteurs plus périphériques comme les patients, les élèves et leurs parents, etc. (Becker, 2002).

De fait, la sociologie interactionniste du travail professionnel nous enseigne que ces personnes sont toutes porteuses de cultures professionnelles consitutées de manières d’agir, de penser et d’interagir partagées, issues d’un historique local, sans cesse renégociées au travers des interactions en situation (Avril, Cartier et Serre, 2010; Darmon, 2006; Demazière et Gadéa, 2009; Demazière, Morrissette et Zune, 2019; Guignon, 2011). Selon cette vision, afin de pouvoir agir de manière jugée compétente en stage, les PFÉ doivent pouvoir décoder et internaliser les aspects tacites de ces cultures – les conventions (Becker, 2006) – qui sont concrétisés dans des routines de travail et diffusés dans des attentes de réponses réciproques régularisées. Il nous paraît donc très important que la recherche lève le voile sur ces conventions de travail, car leur caractère tacite se pose en obstacle pour les PFÉ lors de leur stage, mais aussi potentiellement lors de leur entrée sur le marché du travail. Il est important aussi de considérer qu’au sein d’une même discipline, les conventions peuvent différer selon les milieux professionnels. À titre illustratif, pensons à la socialisation des AFÉ : des conventions sont probablement spécifiques à la taille du cabinet où ils font leur stage et à l’orientation de celui-ci (droit familial, des affaires, etc.). Il en va de même avec les TSFÉ, dont l’action est appréciée selon les contextes : les écoles auprès d’élèves, les maisons de retraite auprès des personnes âgées, la rue auprès de personnes en situation d’itinérance, etc.

En somme, les PFÉ tentent de s’insérer dans un groupe qui produit, par ses activités quotidiennes, une culture, et celle-ci doit être éclairée pour mieux saisir la complexité de ce qui fait obstacle à ces PFÉ lorsqu’ils choisissent de poursuivre leur carrière dans un autre contexte national. Quelles conventions des cultures organisationnelles et professionnelles sont transmises par les interactions en stage? Le caractère tacite des conventions pose tout un défi aux chercheurs, car elles participent souvent elles-mêmes à la culture qu’elles étudient et y sont donc en partie aveugles. Mais l’enjeu en vaut la chandelle : l’intégration et la rétention des PFÉ sont cruciales dans des secteurs où le manque de main-d’oeuvre est criant, au Québec comme ailleurs en Amérique, en Europe et en Afrique. Au Québec et au Canada en particulier, la pyramide des âges est inversée et le taux de chômage est historiquement bas (Diallo, Homsy et Savar, 2022; Osman, 2022). L’apport potentiel des PFÉ au développement économique (Batalova et al., 2021) et à la diversification de la société (Beynon et al., 2004) est considérable, d’où la nécessité de faire une priorité de l’étude de leur passage dans les PAC, en particulier en stage, où ils éprouvent leurs savoir-faire au travers de situations interactives situées.

Parties annexes

Remerciements

Cette recension des écrits s’inscrit dans le cadre du projet de recherche intitulé « L’intégration des PFÉ dans les stages d’actualisation et de requalification de l’Université de Montréal », financé par le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) que nous remercions. Nous tenons également à remercier l’Université de Montréal, la Chaire de recherche du Canada-TRADIS sur les trajectoires de consommation de substances psychoactives chez les personnes de la diversité sexuelle ainsi que son chercheur titulaire, Jorge Flores-Aranda, professeur à l’École de travail social de l’UQAM, dont le soutien a permis l’intégration du travail social à cette démarche de recherche interdisciplinaire.

Bibliographie

- Alghadir, A. H., Zafar, H. et Iqbal, Z. A. (2020). Experiences of overseas trained physical therapists working in Saudi Arabia: An observational study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(10), 1-9. https://doi.org/10.3390/ijerph17103406

- Andrion, J. J. (2022). The adaptation experiences of transnational physiotherapists in Ontario, Canada: A grounded theory approach [thèse de doctorat, York University]. York space institutional repository. http://hdl.handle.net/10315/39719

- Avril, C., Cartier, M. et Serre, D. (2010). Enquêter sur le travail. La Découverte.

- Baptiste, S. E., Blais, P., Brenchley, C. L., Sauve, D. E., McMahon, P. A. et Rangachari, U. (2010). Supporting (re)entry to professional practice: The SEPP project. Canadian Journal of Occupational Therapy, 77(3), 144-150. https://doi.org/10.2182/cjot.2010.77.3.3

- Batalova, J., Fix, M. et Fernandez-Pena, J. R. (2021). The integration of immigrant health professionals. Looking Beyond the COVID-19 Crisis. Migration Policy Institute. https://www.migrationpolicy.org/research/integration-immigrant-health-professionals-beyond-covid-19

- Becker, H.S. (2002). Les ficelles du métier: comment conduire sa recherche en sciences sociales. La Découverte.

- Becker, H. S. (2006). Les mondes de l’art (traduit par J. Bouniort; 2e éd.). Flammarion.

- Beddoe, L., Fouché, C., Bartley, A. et Harington, P. (2012). Migrant social workers’ experience in New Zealand: Education and supervision issues. Social Work Education, 31(8), 1012-1031. https://doi.org/10.1080/02615479.2011.633600

- Bertheleu, H. (2012). Discriminations et relations interethniques: quelques remarques. Diversité: ville école intégration, (168), 31-36. https://www.persee.fr/doc/diver_1769-8502_2012_num_168_1_3542

- Beynon, J., Ilieva, R. et Dichupa, M. (2004). Re‐credentialling experiences of immigrant teachers: negotiating institutional structures, professional identities and pedagogy. Teachers and Teaching, 10(4), 429-444. https://doi.org/10.1080/1354060042000224160

- Burand, D. (2015). Crossing Borders to Create Value: Integrating international LL.M.’s into a transactional clinic business law forum: Educating the transactional lawyer. Lewis & Clark Law Review, 19(2), 441-462. https://heinonline.org/HOL/Page?collection=journals&handle=hein.journals/lewclr19&id=456&men_tab=srchresults

- Caris, R., Lego, G., Rouzel, J. et Vauchez, J.-M. (2022). Crise des vocations ?. VST – Vie sociale et traitements, 153(1), 3-4. https://doi.org/10.3917/vst.153.0003

- Charara, Y. et Morrissette, J. (2018). Les dispositifs d’intégration socioprofessionnelle des enseignants immigrants au Québec : un état de la question éclairé par la littérature internationale. Dans A. Manço et J. Gatugu (dir.), Insertion des travailleurs migrants : efficacité des dispositifs (p. 183-198). L’Harmattan.

- Chiang, J. L., Kim, D., Siu, C., White, B., Zhu, M., Switzer-McIntyre, S. et Gibson, B. E. (2022). What is ‘disability’? Exploring the conceptions of internationally educated learners in a Canadian physical therapy bridging program. Physiotherapy Theory and Practice, 1-12. https://doi.org/10.1080/09593985.2022.2113942

- Cho, C. (2010). Qualifying as teacher: immigrant teacher candidates’ counter-stories. Canadian Journal of Educational Administration and Policy, (100), 1-22. https://journalhosting.ucalgary.ca/index.php/cjeap/article/view/42780

- Conseil interprofessionnel du Québec. (2021). Enjeux et solutions. L’intégration professionnelle des personnes immigrantes. https://cdn.ca.yapla.com/company/CPYY3Q7Y2h7Qix1QmIl4X3Rf/asset/files/CIQ-Brochure%20du%20G10_high-res.pdf

- Cruickshank, K. (2022). Creating pathways for internationally educated teachers into the teaching profession: Practices, policies and problems in the Australian context. European Educational Research Journal, 21(2), 230-246. https://doi.org/10.1177/14749041211048983

- Cruickshank, K. (2004). Towards diversity in teacher education: teacher preparation of immigrant teachers. European Journal of Teacher Education, 27(2), 125-138. https://doi.org/10.1080/0261976042000223006

- Daniel, S., Lee, A. L., Switzer-McIntyre, S. et Evans, C. (2016). An innovative program to support internationally educated health professionals and their instructors: Role of the clinical practice facilitator. The Journal of Continuing Education in the Health Professions, 36(4), 269 277. https://doi.org/10.1097/CEH.0000000000000115

- Darmon, M. (2006). La socialisation. Domaines et approches. Armand Colin.

- Demazière, D., Morrissette, J. et Zune, M. (dir.) (2019). La socialisation professionnelle, au coeur des situations de travail. Octarès.

- Demazière, D. et Gadéa, C. (2009). Sociologie des groupes professionnels. Acquis récents et nouveaux défis. La Découverte.

- Diallo, D., Homsy, M. et Savar, S. (2022). Portrait de l’immigration au Québec : l’intégration économique à la hausse… mais les besoins aussi. Institut du Québec. https://institutduquebec.ca/wp-content/uploads/2022/06/202205-IDQ-IMMIGRATION.pdf

- Dubar, C. (1998). La socialisation: construction des identités sociales et professionnelles. Armand Colin.

- Duchesne, C. (2008). Difficultés d’insertion professionnelle en enseignement : le rôle des conceptions de l’éducation d’étudiants étrangers inscrits dans un programme de formation des maîtres en Ontario. Formation et pratiques d’enseignement en question, (8), 119-139. https://revuedeshep.ch/site-fpeq-n/Site_FPEQ/8_files/07_duchesne.pdf

- Duchesne, C. (2010). À propos de l’accompagnement avant et pendant les stages d’étudiants immigrants inscrits à un programme de formation à l’enseignement. Revue des sciences de l’éducation, 36(1), 95-115. https://doi.org/10.7202/043988ar

- Dye, J. et Gajewska, V. (2001). meeting the needs of non-UK trained european physiotherapists seeking employment within the United Kingdom. Physiotherapy, 87(8), 424-432. https://doi.org/10.1016/S0031-9406(05)65461-2

- Enchin, H. (2018, 13 juin). Christine Bradstock: more physiotherapists need to be trained to meet growing demand. The Vancouver Sun. https://www.proquest.com/blogs-podcasts-websites/christine-bradstock-more-physiotherapists-need-be/docview/2055213657/se-2?accountid=12543

- Ennerberg, E. et Economou, C. (2022). Career adaptability among migrant teachers re-entering the labour market: a life course perspective. Vocations and Learning, 15(2), 341-357. https://doi.org/10.1007/s12186-022-09290-y

- Éthier, S. (2015). Travailleuses sociales diplômées à l’étranger : Les enjeux du transfert de leurs connaissances au contexte de pratique montréalais [mémoire de maîtrise, Université de Montréal]. Papyrus. https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/16229

- Éthier, S. et Pullen-Sansfaçon, A. (2016). Le travail social : une profession transférable ? Les enjeux du transfert des connaissances chez les travailleurs sociaux diplômés à l’étranger et exerçant en contexte de pratique québécois. Nouvelles pratiques sociales, 28(1), 211-227. https://doi.org/10.7202/1039182ar

- Foo, J. S., Storr, M. et Maloney, S. (2016). Registration factors that limit international mobility of people holding physiotherapy qualifications: A systematic review. Health policy, 120(6), 665-673. https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2016.04.008

- Foo, J., Storr, M. et Maloney, S. (2017). The characteristics and experiences of international physiotherapy graduates seeking registration to practise in Australia. New Zealand Journal of Physiotherapy, 45(3), 135-142. https://doi.org/10.15619/NZJP/45.3.05

- Foster, L. (2009). Lawyers of colour and racialized immigrants with foreign legal degrees: an examination of the institutionalized processes of social nullification. International Journal of Crimonology and Sociological Theory, 2(1), 189-217. https://ijcst.journals.yorku.ca/index.php/ijcst/article/view/22159

- Fouché, C., Beddoe, L., Bartley, A. et de Haan, I. (2014). Enduring professional dislocation: Migrant social workers’ perceptions of their professional roles. British Journal of Social Work, 44(7), 2004-2022. https://doi.org/10.1093/bjsw/bct054

- French, J. H. (2015). At play in the field of law: symbolic capital and foreign attorneys in LL.M. programs. Indiana Journal of Global Legal Studies, 22(1), 95-104. https://muse.jhu.edu/article/572160

- Fulton, A. E., Pullen-Sansfaçon, A., Brown, M., Éthier, S. et Graham, J. R. (2016). Migrant social workers, foreign credential recognition and securing employment in Canada: A qualitative analysis of pre-employment experiences. Canadian Social Work Review / Revue canadienne de service social, 33(1), 65-86. https://doi.org/10.7202/1037090ar

- Gagné, A. (2023). L’expérience en stage de formation à l’enseignement de deux étudiantes d’Afrique subsaharienne nouvellement arrivées au Canada [mémoire de maîtrise, Université d’Ottawa]. Recherche uO. http://ruor.uottawa.ca/handle/10393/44726

- Gagnon, K. (2023, 3 février). DPJ : une liste d’attente record. La Presse. https://www.lapresse.ca/actualites/2023-02-03/dpj/une-liste-d-attente-record.php

- Greig, A., Dawes, D., Murphy, S., Parker, G. et Loveridge, B. (2013). Program evaluation of a model to integrate internationally educated health professionals into clinical practice. BMC medical education, 13(140), 1-8. https://doi.org/10.1186/1472-6920-13-140

- Guignon, S. (2011). Le territoire de pratique revendiqué par des coachs en gestion. Une analyse interactionniste. Recherche Qualitative, 30(1), p00-223. https://www.erudit.org/en/journals/rechqual/2011-v30-n1-rechqual06699/1085486ar.pdf

- Institut de la statistique du Québec (2020). Le Québec chiffre en main 2020. Gouvernement Québec. https://bdso.gouv.qc.ca/docs-ken/multimedia/PB01600FR_qcem2020H00F00.pdf

- Käck, A. (2020). Swedish teacher education and migrant teachers. Intercultural Education, 31(2), 260-264. https://doi.org/10.1080/14675986.2019.1702329

- Kalu, M. E., Switzer-McIntyre, S., Quesnel, M., Donnelly, C. et Norman, K. E. (2019). Clinical performance scores of internationally educated physical therapists during clinical education in a bridging programme. Physiotherapy Canada, 71(3), 271-284. https://doi.org/10.3138/ptc.2018-10.e

- Kalu, M. E., Switzer-Mclntrye, S., Quesnel, M., Donnelly, C. et Norman, K. E. (2021). Clinical instructors’ perceptions of internationally educated physical therapists’ readiness to practise during supervised clinical internships in a bridging programme. Physiotherapy Canada, 73(2), 194-203. https://doi.org/10.3138/ptc-2019-0067

- Kasbaoui, T., Yamani, K. E. et Larbi, F. E. A. (2023). Les migrants hautement qualifiés des pays en développement (le cas du Maroc) : Etat des lieux et perspectives. Revue Internationale des Sciences de Gestion, 6(2), 1258-1283. https://revue-isg.com/index.php/home/article/view/1333

- Larochelle-Audet, J. (2019). Organisation et re-production des rapports de domination dans les distributions dissymétriques du travail enseignant : une enquête du point de vue d’enseignant•es de groupes racisés [thèse de doctorat, Université de Montréal]. Papyrus. https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/22439

- Lazarus-Black, M. (2017). The voice of the stranger: foreign LL.M. students’ experiences of culture, law and pedagogy in US law schools. Dans J. A. R. Nafziger (dir.), Comparative Law and Anthropology (chapter 20, p. 462-488). Edward Elgar Publishing.

- Lazarus-Black, M. et Globokar, J. (2015). Foreign attorneys in U.S. LL.M. programs: Who’s in, who’s out, and who they are. Indiana Journal of Global Legal Studies, 22(1), 3-66. https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/ijgls22&div=6&g_sent=1&casa_token=&collection=journals

- Lemmer, C. A. (2013). A view from the flip Side: Using the inverted classroom to enhance the legal information literacy of the international LL.M. student. Law Library Journal, 105(4), 461-492. https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/llj105&div=35&g_sent=1&casa_token=&collection=journals

- Findlay, A. et Lowell, B. L. (2001). Migration of highly skilled persons from developing countries: Impact and policy responses (11038). International labour office department for international development, UK. https://ideas.repec.org//p/ess/wpaper/id11038.html

- Marom, L. (2017). Mapping the field: Examining the recertification of internationally educated teachers. Canadian Journal of Education, 40(3), 157-190. https://www.proquest.com/docview/1952352769/abstract/5606D2CD77ED4464PQ/1

- Massoud, R. (2023, 17 août). Pénurie d’enseignants au Québec : avec 5000 postes vacants « on a frappé le mur ». Radio-Canada. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2004007/penurie-enseignants-quebec-postes-vacants

- Michelson, E. (2015). Immigrant lawyers and the changing face of the U.S. Legal profession. Indiana Journal of Global Legal Studies, 22(1), 105-112. https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/ijgls22&div=10&g_sent=1&casa_token=&collection=journals

- Morrissette, J. et Demazière, D. (2018). Dualité des processus de socialisation professionnelle des enseignants formés hors Québec : entre imposition et appropriation. Alterstice, 8(1), 95-106. https://doi.org/10.7202/1052611ar

- Morrissette, J., Arcand, S., Diédhiou, B. et Segueda, S. (2020). Les enseignants formés à l’étranger dans les écoles montréalaises : des interactions qui façonnent de nouvelles représentations opératoires. McGill Journal of Education / Revue des sciences de l’éducation de McGill, 55(2), 417-438. https://doi.org/10.7202/1077975ar

- Morrissette, J., Charara, Y., Boily, A. et Diédhiou, B. (2016). Les stratégies des accompagnateurs de l’intégration socioprofessionnelle des enseignants formés à l’étranger : le jeito des despachantes. Canadian Journal of Education / Revue canadienne de l’éducation, 39(1), 1-29. https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/21534

- Morrissette, J., Demazière, D., Diédhiou, S. B. M. et Segueda, S. (2018). Les expériences des enseignants formés à l’étranger dans les écoles montréalaises : l’épreuve de l’autonomie, de la modification du rapport de places et de l’enseignement différencié. Alterstice, 8(2), 37-49. https://doi.org/10.7202/1066951ar

- Morrissette, J., Demazière, D., Larose, M. T., Diédhiou, S. B. M. et Arcand, S. (2019). La confrontation de conventions professionnelles au coeur de la socialisation d’enseignant•e•s formé•e•s à l’étranger travaillant dans l’école montréalaise. Revue des sciences de l’éducation, 45(2), 100-128. https://doi.org/10.7202/1067535ar

- Mulatris, P. et Skogen, R. (2012). Pour une inclusion complète : l’insertion professionnelle des étudiants stagiaires des minorités visibles dans l’école francophone albertaine. International Journal of Canadian Studies / Revue internationale d’études canadiennes, (45-46), 331-352. https://doi.org/10.7202/1009909ar

- Niyubahwe, A., Mukamurera, J. et Jutras, F. (2013). Professional integration of immigrant teachers in the school system: A literature review. McGill Journal of Education / Revue Des Sciences de l’éducation de McGill, 48(2), 279-296. https://doi.org/10.7202/1020972ar

- Niyubahwe, A., Mukamurera, J. et Jutras, F. (2014). L’expérience de transition professionnelle des enseignants de migration récente au Québec. Canadian Journal of Education/Revue canadienne de l’éducation, 37(4), 1-32. https://journals.sfu.ca/cje/index.php/cje-rce/article/view/1724

- Ogay, T. (2017). L’entrée à l’école, berceau de l’alliance éducative entre l’école et les familles ? Le rôle perturbateur des implicites de l’école. Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften, 39(2), 337-352.

- Osman, L. (2022, 27 avril). Recensement de 2021 : le Canada vieillit, surtout en Atlantique et au Québec. La Presse. https://www.lapresse.ca/actualites/national/2022-04-27/recensement-de-2021/le-canada-vieillit-surtout-en-atlantique-et-au-quebec.php

- Peeler, E. et Jane, B. (2005). Mentoring: Immigrant teachers bridging professional practices. Teaching Education, 16(4), 325-336. https://doi.org/10.1080/10476210500345623

- Perras, M. (2023). Communication personnelle. Conseiller en recherche et planification, Bureau du registraire, Université de Montréal.

- Perron, L.-S. (2022, 29 novembre). Palais de justice de Montréal : record de salles d’audience fermées. La Presse. https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/2022-11-29/palais-de-justice-de-montreal/record-de-salles-d-audience-fermees.php

- Peter, S., Bartley, A. et Beddoe, L. (2019). Transnational social workers’ transition into receiving countries: what lessons can be learned from nursing and teaching? European Journal of Social Work, 22(1), 16-29. https://doi.org/10.1080/13691457.2017.1366430

- Phillion, J. (2003). Obstacles to accessing the teaching profession for immigrant women. Multicultural Education, 11(1), 41-45. https://www.proquest.com/openview/1fe50eb5b205a3d121509312f4de3042/1?pq-origsite=gscholar&cbl=33246

- Provencher, A., Lepage, M. et Gervais, C. (2016). Difficultés éprouvées dans la maîtrise de certaines compétences professionnelles chez des enseignantes-stagiaires issues de l’immigration récente. Formation et profession: revue scientifique internationale en éducation, 24(1), 15-28. https://doi.org/10.18162/fp.2016.274

- Pullen-Sansfaçon, A. (2010). La migration internationale des travailleurs sociaux : un survol du contexte et des enjeux pour la formation en service social au Québec. Intervention, 132(1), 64-74. https://revueintervention.org/wp-content/uploads/2020/05/intervention_132_7._la_migration.pdf

- Pullen-Sansfaçon, A., Spolander, G. et Engelbrecht, L. (2012). Migration of professional social workers: Reflections on challenges and strategies for education. Social Work Education, 31(8), 1032-1045. https://doi.org/10.1080/02615479.2011.609543

- Radio-Canada. (2022a, 29 mai). L’Est-du-Québec doit composer avec une pénurie d’avocats. Radio-Canada. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1886967/justice-avocats-penurie-main-oeuvre-aide-juridique

- Radio-Canada. (2022b, 26 avril). La pénurie d’avocats frappe fort en Abitibi-Témiscamingue. Ça vaut le retour. Radio-Canada. https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/ca-vaut-le-retour/segments/entrevue/399272/barreau-droit-manque-main-oeuvre

- Ramirez, C. S. (2022). Legal education abroad: Colombian legal graduates and the social effects of LL.M. degrees. Novum Jus, 16(3), 339-381. https://doi.org/10.14718/novumjus.2022.16.3.13

- Rey, J., Mettreaux, R., Bolay, M. et Gremaud, J. (2020). Les trajectoires d’insertion professionnelle des enseignants formés à l’étranger : de la précarité à la reconnaissance ? Conférence des directeurs des hautes écoles pédagogiques et institutions assimilées de Suisse romande et du Tessin, (HS4), 161-181. https://folia.unifr.ch/unifr/documents/312737

- Santelmann, P. (2022). Politiques d’insertion et formations qualifiantes : quelle cohérence? Éducation Permanente, 233, 134-146. https://doi.org/10.3917/edpe.233.0134

- Schmidt, C. (2010). Systemic discrimination as a barrier for immigrant teachers. Diaspora, Indigenous, and Minority Education, 4(4), 235-252. https://doi.org/10.1080/15595692.2010.513246

- Segueda, S. (2024). Les voies institutionnelles d’intégration professionnelle : le cas de la reconnaissance des acquis et des compétences pour les enseignants formés à l’extérieur du Canada (RAC-EFE), Alterstice, 12(1), 29-40.

- Shanahan, T. (1997). The legal accreditation program: The experience of foreign-trained lawyers in Toronto. [thèse de doctorat, University of Toronto]. TSpace. https://tspace.library.utoronto.ca/handle/1807/11577

- Silver, C. (2001). The case of the foreign lawyer: Internationalizing the U.S. legal profession. Fordham International Law Journal, 25(5), 1039-1084. https://doi.org/10.2139/ssrn.287873

- Silver, C. (2005). Winners and losers in the globalization of legal services: Offshoring the market for foreign lawyers. Virginia Journal of International Law, 45(4), 897-934. https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/vajint45&div=28&g_sent=1&casa_token=&collection=journals

- Silver, C. (2013). Getting real about globalization and legal education: Potential and perspectives for the US. Stanford Law & Policy Review, 24, 457-501. https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/stanlp24&div=22&g_sent=1&casa_token=&collection=journals

- Spanbauer, J. M. (2007). Lost in translation in the law school classroom: Assessing required coursework in LL.M. Programs for international students. International Journal of Legal Information, 35(3), 396-446. https://doi.org/10.1017/S0731126500002456

- Statistique Canada. (2022, 18 novembre). Tendances relatives à la pénurie de main-d’oeuvre au Canada. Statistique Canada. https://www.statcan.gc.ca/fr/sujets-debut/travail_/tendances-penurie-main-oeuvre-canada

- Tambosso, L., Manning, C., Ong, T. M., Zacharchuk, R., James, J., Switzer-McIntyre, S., Matmari, L. et Quesnel, M. (2018). Clinical instructors’ perspectives on the clinical education of internationally educated physical therapists: Diversity’s impact on the experience. Physiotherapie Canada, 70(1), 72-80. https://doi.org/10.3138/ptc.2016-92.e

- Teitcher, C. W. et Darvil, K. (2019). Towards a more ethical LL.M. degree: Let’s give international lawyers the value they deserve. Florida Journal of International Law, 31(1), 55-96. https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/fjil31&div=5&g_sent=1&casa_token=&collection=journals

- Terhart, H. (2022). Teachers in Transition. A biographical perspective on transnational professionalisation of internationally educated teachers in Germany. European Educational Research Journal, 21(2), 293-311. https://doi.org/10.1177/14749041211010997

- Urciuoli, B. (2015). The metaculture of law school admissions: A commentary on Lazarus-Black and Globokar. Indiana Journal of Global Legal Studies, 22(1), 113-119. https://muse.jhu.edu/article/572162

- Wimmer, R., Young, B. et Xiao, J. (2019). Innovating in the margins of teacher education: Developing a bridging program for internationally educated teachers. In Education, 25(2), 23-38. https://eric.ed.gov/?id=EJ1246481

Liste des tableaux

Tableau 1

Stratégie de recension des écrits

10.7202/043988ar

10.7202/043988ar