Résumés

Résumé

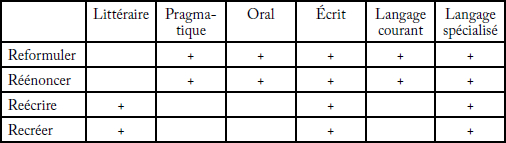

Dans la littérature abordant la phase onomasiologique de la traduction, différents termes sont souvent utilisés de façon assez indifférenciée pour parler de la reverbalisation : « reformulation », « réénonciation », « réécriture », « recréation ». Pourtant, l’analyse de ces termes dans le cadre élargi des sciences du langage, dans une perspective tant intralinguistique qu’interlinguistique, amène à penser qu’ils ne sont pas strictement synonymiques et qu’ils se répartissent diversement sur les axes littéraire/pragmatique, oral/écrit et langage courant/spécialisé. En outre, le préfixe « re- », très productif en français, ne se limite pas à marquer une deuxième occurrence et la modification peut avoir un sémantisme propre, au-delà de celui de la base verbale à laquelle il est accolé.

Mots-clés :

- reverbalisation,

- reformulation,

- réénonciation,

- réécriture,

- recréation,

- préfixe re-

Abstract

In the literature dealing with the onomasiological phase of translation, various terms are often used with no real distinction to refer to rephrasing: “rewording”, “restating”, “rewriting”, “recreating”. However, the analysis of these terms in the wider perspective of language sciences, both from an intra- and interlinguistic point of view, suggests that they are not exactly synonymous and are variously distributed along the literary/pragmatic, oral/written and common/specialized axes. Moreover, it appears that the prefix “re-”, which is very productive in French, does not only denote a new occurrence and change and can have its own meaning, beyond that of the verbal stem to which it is attached.

Keywords:

- rephrasing,

- rewording,

- rewriting,

- recreating,

- prefix re-

Corps de l’article

Dans la littérature traductologique, divers termes sont extrêmement récurrents pour désigner la troisième phase du processus traduisant (la reformulation en langue cible) et sont souvent utilisés de façon interchangeable. D’où l’intérêt de les analyser. Cette contribution ne prétendant pas à l’exhaustivité, je me suis concentrée sur les termes et concepts de « reformulation », de « réénonciation », de « réécriture » et de « recréation », fréquemment utilisés pour désigner ce que Danica Seleskovitch et Marianne Lederer ont appelé « reverbalisation » (ou parfois « réexpression ») (Lederer, 1994, p. 43), afin de déterminer s’ils sont en effet synonymiques ou s’ils présentent des différences. Pour tirer au clair les significations de ces termes liés à la phase onomasiologique de la traduction, j’ai dû élargir l’horizon de mes recherches à l’ensemble des sciences du langage, de la didactique des langues à l’analyse du discours en passant par l’énonciation, ce qui fait apparaître que les termes considérés et ceux dont ils sont dérivés peuvent être fortement polysémiques. Il en ressort que des dichotomies sont perceptibles dans leur usage (par exemple, entre le domaine littéraire et le domaine pragmatique, ou entre l’écrit et l’oral), et qu’ils peuvent en fait avoir des traits distinctifs. L’étude de ces termes amène par ailleurs à s’interroger sur les valeurs du préfixe « re- » qui les unit (et que l’on trouve dans « rédaction »).

J’ai postulé, aux fins de cette étude, que le verbe « reverbaliser », ou le substantif « reverbalisation », tels qu’utilisés par Seleskovitch et Lederer dans le cadre de la théorie du sens, sont les termes de référence du paradigme considéré, parce qu’ils sont peut-être les plus monosémiques et les plus spécifiques aux domaines de la traduction et de l’interprétation. Pour rappel, dans cette théorie, la phase de reverbalisation suit celle de déverbalisation, qui consiste à mémoriser le sens compris en effaçant les mots du texte ou du discours à traduire. Reverbaliser, c’est ensuite reconstruire un texte ou un discours avec le matériau de la langue cible pour produire un texte ou un discours équivalent au premier, non sans prendre en compte certains aspects formels et sensibles de l’original.

Reformuler

La formulation et la reformulation ne sont pas forcément des actes d’une temporalité différente, l’un succédant à l’autre. En effet, si la formulation est, littéralement, une « mise en formules » (par ex. mathématiques ou chimiques) (Loffler-Laurian, 1984, p. 110), pour représenter une réalité, l’expression de ces formules ou de la réalité représentée à travers le langage – leur mise en forme(s) langagière(s) – est déjà une reformulation. Le changement de monde, le passage de celui des objets, à travers leur conceptualisation, pour aboutir à celui des mots, y compris en contexte intralinguistique, engendre une première reformulation. En fait, comme l’a rappelé Anne-Marie Loffler-Laurian à propos de la vulgarisation scientifique, il s’agit d’un processus permanent et naturel du cerveau qui fonctionne par approximations successives pour comprendre le monde concret et le dire. L’acquisition du langage par l’enfant est d’ailleurs également faite de ces approximations des premiers mots isolés et parfois déformés jusqu’à des expressions construites et normées.

On peut également considérer que les savoirs s’inscrivent nécessairement dans une diachronie plus ou moins consciente et qu’alors, toute formulation est dans le même temps une reformulation. Ce qui n’est pas sans rappeler, dans le domaine de la littérature, le concept d’« intertextualité »[1] de Gérard Genette, qu’il définit comme « une relation de coprésence[2] entre deux ou plusieurs textes, c’est-à-dire […] la présence effective d’un texte dans un autre » (1982, p. 8). Selon lui, il n’y a donc pas de création littéraire ex nihilo, l’existence d’une oeuvre littéraire s’inscrivant toujours dans une continuité.

Les tenants de la linguistique pragmatique (Moeschler et Reboul, 1994 ; Moirand, 1994) se sont eux aussi penchés sur la notion de reformulation (essentiellement orale), par exemple dans le discours scientifique (Beaune, 1988), médiatique (Petiot, 1995) et didactique (Maingueneau, 2009). Ainsi est-elle à l’oeuvre dans le cas de la vulgarisation scientifique. Il s’agit alors de présenter un contenu spécialisé à un public qui, lui, ne l’est pas, et donc de le reverbaliser dans un autre registre. Pour ces chercheurs, la reformulation est une stratégie discursive qui prend tout particulièrement en compte les conditions d’énonciation et leur visée.

À un niveau d’énoncé plus restreint (comme celui de la phrase ou d’un composant de celle-ci), « reformuler » peut aussi être un moyen de se reprendre, ou de réexprimer un signifié donné en lui donnant une autre forme, notamment pour l’expliciter, le préciser, le nuancer. Il s’agit du « processus de reprise d’un énoncé antérieur qui maintient, dans l’énoncé reformulé, une partie invariante à laquelle s’articule le reste de l’énoncé, partie variante par rapport à l’énoncé source » (Martinot, 2003, p. 147). L’énoncé premier et l’énoncé second (parfois dit « énoncé reformulateur » ; Martinot et Romero, 2009, p. 19) entretiennent alors une relation de variation paraphrastique de type épilinguistique le plus souvent signalée par un marqueur discursif comme « autrement dit, c’est-à-dire ou je m’explique ».

Dans une de ses acceptions courantes qui peut être vue comme dérivée de la précédente, le terme « reformulation » (toujours au sens intralinguistique) est souvent assimilé à la « correction » (de Gaulmyn, 1995, p. 179). Ainsi le Petit Larousse illustré définit-il le verbe « reformuler » comme « formuler de nouveau et d’une manière plus correcte » (2012, p. 928). Il s’agit alors de redire ou de réécrire un énoncé – de longueur plutôt limitée – en éliminant des fautes de syntaxe ou des maladresses d’expression (comme des répétitions, des lourdeurs, des imprécisions, un registre inadapté, etc.). On est proche du terme franglais « éditer ». Ce type de reformulation relève avant tout de la didactique des langues, qu’il s’agisse de produire des énoncés en langue première ou en langue seconde.

En sémantique et en analyse du discours, la reformulation (là encore, intralinguistique) est vue comme une relation de paraphrase (Fuchs, 1982). Elle permet de désigner un même objet de façons différentes dans un même discours (par ex. en parlant des « Anglais », des « sujets de sa gracieuse Majesté » ou des « habitants de la perfide Albion ») et de constituer un paradigme désignationnel dans lequel un même sème est décliné. Elle peut avoir une fonction avant tout sémantique, comme dans le cas de la reprise d’un terme ou d’une locution à des fins d’explicitation. La reformulation est notamment à la base des pratiques de résumé et de synthèse. Mais elle peut aussi être « imitative », et fonde alors le pastiche, la satire ou la parodie. Catherine Fuchs (1982) énumère, parmi les procédés de reformulation, la substitution, le déplacement, l’effacement ou l’ajout. Dans le cas de la reformulation interlinguistique, les comparatistes comme Jean-Paul Vinay et Jean Darbelnet (1993 [1958]) parlent entre autres de dilution, d’étoffement, de transposition.

En analyse du discours, l’étude des reformulants dans un texte renseigne sur l’orientation du discours, par exemple, selon que les reprises anaphoriques d’une donnée initiale sont plutôt pronominales (et donc relativement neutres) ou plutôt paraphrastiques (induisant alors des variations sémantiques). À cet égard, un exemple intéressant est la recommandation donnée dans les « Outils d’aide à la rédaction » de la base canadienne Termium Plus concernant « la féminisation des textes », laquelle consiste à « substituer à des tournures sexistes des expressions et des périphrases non sexistes ».[3] Pour éviter des lourdeurs dans des énoncés que l’on veut non sexistes du type « les étudiants et les étudiantes doivent… », il est conseillé de recourir à des effacements neutralisants comme suit : au lieu d’écrire « Si le client ou la cliente vient pour la première fois… », il convient d’opter pour « S’il s’agit d’un premier rendez-vous/d’une première visite » ; ou encore, au lieu de « Dans certains cas, vous devrez faire intervenir les avocats ou les avocates », il est préférable d’écrire « Dans certains cas, le recours à la justice sera nécessaire ».

La reformulation traductive qui, elle, intervient dans un second temps par rapport à l’original, demande que le texte produit soit adapté à la langue de son destinataire et à ses normes. Ainsi, dans la thèse de Jassas Al-Aghbari (2011) sur la traduction de la littérature de jeunesse de français en arabe, les normes morales, politiques ou idéologiques – globalement nommées « contrainte sociale » – qui influent sur la reverbalisation des textes en langue cible sont incluses dans les facteurs conduisant, selon lui, à une « reformulation ».

Il semble néanmoins, en dépit de l’utilisation du terme « reformulation » dans cette thèse, que celui-ci soit plus usité dans le domaine pragmatique que dans le domaine littéraire, et qu’il soit plus couramment utilisé pour désigner des ajustements ponctuels qu’une adaptation principielle tout au long d’une oeuvre. Pour sa part, Xavier-Laurent Salvador (2004), dans son étude sur les premières traductions bibliques médiévales de tradition orientale, préfère parler de « réécriture » (voire d’adaptation).

Réénoncer

Comme semble l’indiquer d’emblée ce signifiant, « réénoncer » serait énoncer de nouveau, ou produire une nouvelle « énonciation », ce qui amène là encore à remonter à ces concepts-sources. Le terme « énonciation » est employé de longue date en linguistique pour parler de la relation entre la langue et le monde. Il permet de représenter des faits en langue et constitue un événement défini dans le temps et l’espace. L’étude de l’énonciation a été particulièrement développée sous l’angle du rapport entre la forme des énoncés et leur production, la « relation énonciative » (p. ex. chez Culioli, 1991), et par les théoriciens de l’analyse du discours (comme Kerbrat-Orecchioni, 1980), qui prend en compte les aspects sociaux et psychologiques de cet événement, ainsi que sa finalité. Elle a pu, notamment parmi les Anglo-Saxons (Austin, 1970 ; Searle, 1972), se rapprocher de la pragmatique linguistique (les « actes de langage »), mais aussi de la théorie de la communication. Chez les Anglo-Saxons, les études ont tout particulièrement porté sur les interactions orales.

Dans cette optique de la prise en compte du contexte de production, tout processus de traduction interlinguistique est donc une « réénonciation ». En effet, l’acte de production en langue seconde suppose nécessairement un nouveau contexte (nouvel énonciateur, nouvel énonciataire, autre langue, autre culture d’accueil, une temporalité parfois très différée et une finalité potentiellement différente).

Si le substantif « réénonciation » est peu employé en langue commune (ce qu’atteste son absence dans les principaux usuels de la langue française), le verbe « réénoncer » peut être utilisé comme quasi-synonyme de « répéter », de « raconter de nouveau », de « rappeler » ou de « redire ». « Réénoncer les faits », par exemple, peut signifier « exposer de nouveau ce qui s’est passé », parfois avec une nuance de plus grande clarté quant au contenu présenté.

Réécrire

Le terme « réécrire », bien entendu dérivé du verbe « écrire », semble inversement plus utilisé dans le domaine de la traduction littéraire. En effet, si celui qui écrit des publicités, des discours politiques ou des manuels techniques peut être reconnu comme leur « auteur », il accède rarement au statut d’« écrivain ». Au mieux, il peut accéder à celui d’« écrivant », théorisé par Roland Barthes (1964), qui se cantonne à l’écriture d’information, mettant en oeuvre avant tout la fonction référentielle du langage. Se rattachent donc aux oeuvres des « écrivants » les thèses, les articles de journaux, les modes d’emploi, les manuels d’enseignement, etc. Pour l’écrivant, la langue n’est qu’un outil : « Voilà donc le langage ramené à la nature d’un instrument de communication, d’un véhicule de la “pensée”. » (Barthes, 1964, p. 180). Inversement, pour Barthes, l’écrivain est celui qui s’adonne à l’écriture de création, à travers laquelle le scripteur crée un univers. Dans cette perspective, en traduction, le verbe et le substantif dérivés (« réécrire » et « réécriture ») paraissent plutôt réservés à la tâche du traducteur littéraire qui, traduisant des écrivains et des oeuvres de création, peut se voir accorder le statut d’écrivain second.

Dans le domaine (intralinguistique) de la production d’écrits, d’ailleurs, on parle couramment de « réécrire » et de « réécriture ». Dans ce cas, les théoriciens de la didactique du texte (notamment Privat et Leroy) voient la réécriture comme consubstantielle au processus de création du texte (on réécrit pour écrire le texte premier), et ils la distinguent de la « reformulation », laquelle est considérée comme renvoyant aux normes de la communication et à un travail de « retouche »[4]. Pour ces chercheurs, la réécriture relève de la problématique du « palimpseste » de l’écriture littéraire, depuis le premier jet de l’écrivain jusqu’à la version finale de son oeuvre.

Enfin, signalons qu’en langage moins spécialisé, « réécrire » peut aussi être proche de « corriger », mais en général à une plus grande échelle que « reformuler » dans cette même acception. On réécrit tout un passage, voire un texte entier, traduit ou non, lorsque sa version initiale paraît insatisfaisante et ne peut devenir acceptable sans être largement modifié. Au point que l’on peut même transformer ou déformer le fond, et non seulement l’écriture, comme lorsqu’on dit de quelqu’un qu’il « réécrit l’histoire ».

En traduction et en traductologie, un cas particulier de production fréquemment appelé « réécriture » est celui de l’autotraduction, sur laquelle se sont penchés différents chercheurs comme Salah Mejri (2000), Michael Oustinoff (2001), Brigitte Vilquin-Mongouachon (2003) et Yanis Mohdeb (2013). En effet, contrairement aux traducteurs classiques, les écrivains bilingues, comme Vladimir Nabokov, Rachid Boudjedra ou Nancy Huston, produisent des traductions auctoriales et non allographes. Il devient alors difficile d’avoir sur le texte autotraduit le regard dépréciatif qu’ont a priori beaucoup de critiques sur les traductions par un auteur second. On peut au contraire le voir comme une des versions constituant l’oeuvre, et non comme une autre version de celle-ci. Ce qui n’empêche pas de relever, entre les deux textes, des différences qui peuvent remettre en cause les jugements de « trahison » souvent portés contre les traducteurs allographes.

Pour Salah Mejri (2000), qui a étudié l’autotraduction d’une nouvelle par l’auteur tunisien Salah Guermadi (1933-1982), les concepts de « traduction » et de « réécriture » diffèrent néanmoins, même dans cette situation de « tradaucteur ». Il estime en effet que les deux versions de ce texte, en arabe et en français, ne reflètent pas le même univers, ce qu’il impute à l’impossibilité, dans une langue donnée (en l’occurrence, le français), de reproduire la charge culturelle de l’autre. Pour lui, chaque langue a une fonction identitaire intransférable et de ce fait, Guermadi n’aurait pas traduit, mais « réécrit » sa nouvelle en français. Pour Mejri, donc, le concept de « réécriture », y compris auctoriale, ne renvoie pas aux problématiques du même ou du double, mais à celle d’un « autrement dit » qui n’est plus la même oeuvre.

Recréer

Si l’on se penche, pour commencer, sur le verbe simple à partir duquel « recréer » est composé, il apparaît qu’il renvoie bien évidemment à l’art en général, et à la littérature en particulier. Le créateur littéraire est celui qui forge un univers artistique et invente ses propres moyens de l’exprimer. Il se situe sans nul doute du côté de l’« écrivain » de Barthes, et non de l’« écrivant ».

En conséquence, en traductologie, le verbe « recréer » et le substantif « recréation » sont presque toujours liés à la traduction littéraire ; en effet, pour que la transposition d’une oeuvre littéraire (roman, poème ou pièce de théâtre) dans un autre système linguistique et culturel puisse être réussie, il faut qu’il s’agisse d’une « recréation ». La grande différence avec la traduction pragmatique est qu’il n’y a pas de primauté du niveau référentiel du texte et que le texte recréé doit rester ouvert à une pluralité d’interprétations. Les deux auteurs sur lesquels je m’appuierai à ce propos sont Fortunato Israël et Efim Etkind.

Dans sa contribution aux Études traductologiques en l’hommage de Danica Seleskovitch, Fortunato Israël a écrit : « Quelle que soit sa teneur, l’oeuvre d’imagination a pour ultime fondement une réalité humaine complexe qu’il s’agit moins d’analyser que de recréer dans son mystère insondable » (1990, p. 35). La forme et le fond étant indissociables, dans une telle oeuvre, pour produire le sens et l’effet de ce sens, il en découle que le traducteur doit chercher à « façonner à partir du texte de départ un objet esthétique doté du même pouvoir d’évocation » (ibid., p. 40). Ce qui suppose non seulement des qualités d’écriture, mais aussi des qualités de recréation afin de savoir trouver dans sa langue et sa culture les moyens de proposer à ses lecteurs le même « vouloir émouvoir » (ibid., p. 37) que l’original.

Par ailleurs, dans sa communication lors du colloque de 1990 sur la liberté en traduction[5], Fortunato Israël a affirmé, en reprenant Gérard Genette, que le traducteur littéraire « fait toujours ‟autre chose” puisqu’il y a transgression de la lettre, déplacement, écart, autrement dit appropriation » (1991, p. 18). Et il a ensuite ajouté que le véritable traducteur littéraire visait à « produire un nouvel original qui viendra se substituer à lui » (ibid., p. 22). Ce qui nous ramène à la recréation.

Pour sa part, dans son livre Un art en crise, essai de poétique de la traduction poétique, Efim Etkind s’est consacré à la traduction de la poésie, qu’il situe donc d’emblée dans le domaine de l’art. Son analyse des préfaces à leurs traductions poétiques de divers traducteurs l’a amené à dégager six types de transposition poétique interlinguistique : 1) la traduction-information ; 2) la traduction-interprétation ; 3) la traduction-allusion ; 4) la traduction-approximation ; 5) la traduction-recréation ; et 6) la traduction-imitation. Je ne les reprendrai pas toutes ici et me contenterai d’indiquer que pour lui, la seule véritable traduction est la cinquième, c’est-à-dire la traduction-recréation, nécessairement subjective parce qu’elle ne peut que passer par le ressenti de son auteur. Elle « recrée » de la véritable poésie, y compris avec des « sacrifices » et des « transformations » (1982, p. 22), mais en respectant le « monde esthétique » du poète (ibid., p. 23). Pour Efim Etkind, elle seule fait sens, en ne s’assujettissant pas aux signifiés de l’original et en retrouvant sa musique. Il va d’ailleurs jusqu’à dire que « [p]arfois, ce qu’il était convenu, encore à l’époque d’Houdar de La Motte, d’appeler adaptation est, de mon point de vue, une traduction, au plein sens du mot » (ibid., p. 26).

Pour quitter le domaine de la pure poésie, on peut également penser à la traduction d’Alice in Wonderland par Guy Leclercq (2000). Lui aussi prône, au nom de la véritable compréhension de cette oeuvre – qui suppose que le lecteur de la traduction y retrouve « le plaisir du déjà-vu, du déjà-lu, du déjà-entendu » (Leclercq, 1995, p. 99), comme le lecteur de l’original – une traduction qui peut parfois rejeter la lettre de l’original (bien qu’il l’ait étudiée de très près). Pour ce faire, Leclercq a introduit dans sa traduction française d’Alice des comptines ou des chansons françaises (comme J’ai descendu dans mon jardin), des séries verbales évocatrices pour des enfants français (bijou, caillou, chou, etc.), voire un nouveau poème en lieu et place de celui d’Humpty Dumpty. J’y vois là aussi, dans ce souci de préserver l’essence de l’oeuvre et de prendre tout particulièrement en compte ses nouveaux destinataires, une re-création.

Tableau 1

Traits distinctifs des termes étudiés

Le préfixe « re- »

Pour conclure cette étude des termes et concepts utilisés pour exprimer la reverbalisation en traduction, je me suis interrogée sur cette particule commune aux quatre termes et concepts analysés, le préfixe « re- », en me demandant quel pouvait être son apport sémantique aux termes qu’elle permet de dériver. Je me suis – naïvement – étonnée de découvrir que de nombreuses recherches ont été consacrées à l’étude des préfixes et notamment au « re- » (voir notamment Jalenques, 2002 ; Apothéloz, 2005 ; Mascherin, 2007 ; Weill, 2009). Certaines remontent au français médiéval et au latin, tandis que d’autres sont plutôt consacrées au français moderne. Mais toutes recensent une multiplicité de composés en « re- » qui permettent d’en déduire un sémantisme propre à ce préfixe, par-delà le sémantisme du verbe de base. Les auteurs de ces études s’accordent pour dire qu’il s’agit d’un affixe très productif en français et dont le sémantisme peut être complexe, d’autant plus que le verbe de base auquel il est accolé n’a parfois pas ou plus d’existence autonome (comme dans le cas du verbe « regarder »). Cette analyse m’a permis de confirmer mon intuition selon laquelle « re- » ne se borne pas à marquer une deuxième occurrence ni le changement.

Bien entendu, la valeur sémantique la plus classiquement attribuée au préfixe « re- » est celle de l’itérativité, le « de nouveau ». Comme dans les couples « dire » et « redire », « commencer » et « recommencer ». « Re- » dénote alors la répétition d’un événement qui efface le premier et, dans le même temps, l’existence de ses deux états successifs. « Réécrire » ou « reformuler » indiquent donc qu’un texte ou un énoncé existant a fait l’objet d’une reprise, mais également que la deuxième version s’ajoute à la première. Il ne s’agit pas seulement de produire une nouvelle copie qui annule la première.

Le préfixe « re- » passe aussi souvent pour un marqueur de modification. Parmi les tenants de la valeur avant tout modificatrice de « re- » se trouve Pierre Jalenques, qui écrit : « nous défendons que le préfixe RE signifie que l’actualisation du procès attaché à la base verbale (P2) vient modifier la situation résultant de l’actualisation d’un premier procès (P1) » (2002, p. 85), autrement dit, que le sémantisme du lexème composé apporte une modification à la situation dénotée par le terme premier. Ainsi, « reclasser ses dossiers » ne signifie pas seulement que l’on a ordonné des papiers une première fois, puis une seconde, mais aussi que la seconde action a mis fin à l’état premier et introduit une différence (ibid.). Et « refermer une porte », ce n’est pas fermer une porte ouverte, l’ouvrir de nouveau et la fermer une deuxième fois. C’est modifier – dans ce cas, radicalement – un état antérieur. « Re- » est donc un « autrement ».

Dans le prolongement de cette idée de transformation, l’autre point sur lequel divers auteurs (comme Apothéloz ou Mascherin) s’accordent est le fait que « re- » implique un mouvement à la fois dans le temps et dans l’espace. En effet, il implique tout d’abord un retour vers l’avant ou l’existant puis un mouvement vers un (re)nouveau (comme « restaurer » ou « rénover »). De ce point de vue, le verbe « retraduire » est tout particulièrement intéressant, car il désigne à la fois une deuxième ou une troisième traduction, comme il s’en fait classiquement à quelques décennies d’écart en littérature, et une seconde traduction « en arrière » (back translation), vers la langue de l’original. Et cette notion de mouvement peut également impliquer l’orientation vers l’autre, l’altérité, même dans un lexème composé aussi élémentaire que « redire ».

Une autre valeur couramment attribuée à « re- » est celle d’intensification, de dépassement. Dans cette perspective, nous avons vu que « reformuler » ou « réécrire » ne dénotent pas seulement la production d’une deuxième version purement synonymique d’un énoncé ou d’un texte, mais aussi celle d’une version qui dépasse la première en la corrigeant ou en l’améliorant (comme « retoucher », précédemment évoqué). Le sémantisme augmentatif de ce préfixe apparaît également dans le substantif « recherche » : nous sommes des « chercheurs », mais nous faisons de la « recherche » (Halbronn, 1997). Le préfixe traduit alors le caractère approfondi, pointu, des travaux effectués. « Rédiger » (de Red-agere en latin), pour faire une incursion dans cet autre champ de la production écrite, c’est sans doute à la fois exprimer une deuxième fois ce qui est contenu dans une documentation de départ et l’écrire autrement et mieux, en ce sens que ce travail implique un ajustement à son destinataire et un effort de synthèse.

Conclusion

Pour conclure cette section de réflexion sémantique et terminologique, je me contenterai de signaler (et de laisser pour d’éventuelles RE-cherches ultérieures) le lien morpho-sémantique entre les différents termes analysés (« reformuler », « réénoncer », « réécrire » et « recréer ») et celui de « traduire » (tra[ns]-ducere), lequel dénote bien entendu davantage que le processus de reverbalisation. Car le « re- » de tous ces termes, dans ses acceptions modificatrices et augmentatives, amène à faire le rapprochement avec le préfixe « trans », qui évoque le passage (« transporter »), un passage qui peut parfois aboutir à une transformation radicale (pensons à « transcender », « transmutation », « transgression », voire « transgenre »). La palette des termes employés pour parler de la reverbalisation en traduction est étendue. J’ai notamment laissé de côté « réexprimer » ou « rendre ». Peut-être cette étude pourra-t-elle cependant inciter les chercheurs que nous sommes à employer ces différents termes avec davantage de discrimination et une conscience accrue de leurs différences ainsi que du supplément de sémantisme que peut en particulier leur conférer leur préfixe.

Parties annexes

Note biographique

Jacqueline Henry, diplômée de l’ESIT en 1979, a d’abord exercé la traduction comme salariée puis comme traductrice indépendante et d’édition (traduction de Gödel, Escher, Bach, an Eternal Golden Braid, de D.R. Hofstadter, de When the Mind Hears, de H. Lane, de L’art de persuader, de M. Piattelli Palmarini, etc.). Elle a soutenu sa thèse sur la traduction des jeux de mots en 1994 à l’ESIT et publié, entre autres, sur la fidélité en traduction, la note du traducteur, la traduction scientifique non contemporaire, et l’enseignement de la traduction. Elle est cofondatrice du master LEA Traduction et terminologie juridiques et financières (Sorbonne Nouvelle-Paris 3) et responsable du M2.

Notes

-

[1]

Genette indique emprunter ce terme à Julia Kristeva (1969).

-

[2]

C’est moi qui souligne.

-

[3]

http://www.btb.termiumplus.gc.ca/redac-chap?lang=fra&lettr=chapsect9&info0=9.1#zz9 (page consultée le 15/11/2016).

-

[4]

Jean-Marie Privat (professeur à l’Université de Metz) dans le compte rendu de la rencontre organisée le 12 décembre 2001 par le Centre de Ressources et la Mission Lecture de la ville de Nantes sur le thème « Réécrire pour écrire ? Le texte au travail » (Leroy et Mourey, 2002, p. 24).

-

[5]

« La liberté en traduction », Colloque international tenu à l’ESIT les 7, 8 et 9 juin 1990.

Bibliographie

- Al-Aghbari, Jassas (2011). Les contraintes de reformulation en traduction de littérature de jeunesse français-arabe. Thèse de doctorat. Université Paris 3. Inédit.

- Apothéloz, Denis (2005). « RE- et les différentes manifestations de l’itérativité ». Pratiques, 125-126, p. 48-71.

- Austin, J. L. (1970). Quand dire, c’est faire. Paris, Seuil.

- Barthes, Roland (1964). « Écrivains et écrivants ». Essais critiques, Paris, Le Seuil.

- Beacco, Jean-Claude et Sophie Moirand, dir. (1995). Les enjeux des discours spécialisés. Les Carnets du Cediscor 3, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle

- Beaune, Jean-Claude (1988). « La vulgarisation scientifique : l’ombre des techniques ». In D. Jacobi et B. Schiele, dir. Vulgariser la science, le procès de l’ignorance. Paris, Champ Vallon, p. 47-81.

- Cosnier, Jacques et Catherine Kerbrat-Orecchioni, dir. (1991). Décrire la conversation. Lyon, Presses universitaires de Lyon.

- Culioli, Antoine (1991). Pour une linguistique de l’énonciation : opérations et représentations. Tome 1, Gap, Ophrys.

- Etkind, Efim (1982). Un art en crise : essai de poétique de la traduction poétique. Trad. Wladimir Troubetzkoy. Lausanne, L’Âge d’Homme.

- Fuchs, Catherine (1982). La paraphrase. Paris, Presses universitaires de France.

- Gaulmyn, Marie-Madeleine de (1995). « Reformulation et planification métadiscursive ». In J.-C. Beacco et S. Moirand, dir. Les enjeux des discours spécialisés. Les Carnets du Cediscor 3, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, p. 167-197.

- Genette, Gérard (1982). Palimpsestes. Paris, Le Seuil.

- Halbronn, Jacques (1997). « L’usage du préfixe re- en français ». [http://www.hommes-et-faits.com/Linguistique/Jh_PrefixeRe.htm] (consulté le 10 novembre 2016).

- Israël, Fortunato (1990). « Traduction littéraire et théorie du sens ». In M. Lederer, dir. Études traductologiques en hommage à Danica Seleskovitch. Paris, Minard, p. 29-43.

- Israël, Fortunato (1991). « Traduction littéraire : l’appropriation du texte ». In M. Lederer et F. Israël, dir. La Liberté en traduction. Paris, Didier Érudition, p. 19-29.

- Jalenques, Pierre (2002). « Étude sémantique du préfixe RE en français contemporain : à propos de plusieurs débats actuels en morphologie dérivationnelle ». Langue française, 133, 1, p. 74-90.

- Kerbrat-Orecchioni, Catherine (1980). L’Énonciation. De la subjectivité dans le langage. Paris, Armand Colin.

- Kristeva, Julia (1969). Sèméiôtikè. Recherches pour une sémanalyse. Paris, Seuil.

- Leclercq, Guy (1995). « Le petit (?) lecteur d’Alice ». Palimpsestes, 9, p. 93-103.

- Leclercq, Guy (2000). Les Aventures d’Alice au pays du merveilleux ailleurs. Morlaix, Au Bord des Continents.

- Lederer, Marianne (1994). La traduction aujourd’hui. Paris, Hachette-Livre.

- Lederer, Marianne et Danica Seleskovitch (1984). Interpréter pour traduire. Paris, Didier Érudition.

- Le Petit Larousse illustré (2012). Paris, Larousse.

- Leroy, Arlette et Geneviève Recors (2001). Écrire, un nouvel apprentissage. Paris, Albin Michel Education.

- Leroy, Arlette et Jo Mourey (2002). « Réécrire pour écrire ». Les Actes de Lecture, 77, p. 24-30.

- Loffler-Laurian, Anne-Marie (1984). « Vulgarisation scientifique : formulation, reformulation, traduction ». Langue française, 64, 1, p. 109-125.

- Maingueneau, Dominique (2009). Les termes clés de l’analyse du discours. Paris, Seuil.

- Martinot, Claire (2003). « Pour une linguistique de l’acquisition. La reformulation : du concept descriptif au concept explicatif ». Langage et société, 104, p. 147-151.

- Martinot, Claire et Clara Romero (2009). « Présentation. La reformulation : acquisition et diversité des discours ». Cahiers de praxématique, 52, p. 19-28.

- Mascherin, Laurent (2007). Analyse morphosémantique de l’aspectuo-temporalité en français. Le cas du préfixe RE-. Thèse de doctorat. Université Nancy II. Inédit.

- Moeschler, Jacques et Anne Reboul (1994). Dictionnaire encyclopédique de pragmatique. Paris, Seuil.

- Moirand, Sophie (1994). « Décrire les discours de spécialité ». In S. Barrueco et al., dir. Lenguas para fines especificos. Vol. III. Universidad de Alcalà de Henares, Servicio de Publicaciones, p. 79-91.

- Mejri, Salah (2000). « L’écriture littéraire bilingue : traduction ou réécriture ? Le cas de Salah Guermadi ». Meta, 45, 3, p. 450-457.

- Mohdeb, Yanis (2013). L’autotraductionlittéraire, entre traduction et réécriture, le cas deRachid Boudjedra. Mémoire de Master 2 Recherche, ESIT-Paris 3. Inédit.

- Oustinoff, Michael (2001). Bilinguisme d’écriture et auto-traduction. Julien Green, Samuel Beckett, Vladimir Nabokov. Paris, L’Harmattan.

- Oustinoff, Michael (2003). La Traduction. Paris, Presses universitaires de France.

- Petiot, Geneviève (1995). « Problèmes de dénomination dans les discours médiatiques ». In J.-C. Beacco et S. Moirand, dir. Les enjeux des discours spécialisés. Les Carnets du Cediscor 3, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle.

- Salvador, Xavier-Laurent (2004). « La réécriture argumentative impliquée par la traduction du livre de la Genèse : l’exemple des énoncés car Q ». In R. Ellis, dir. The Medieval Translator, The Theory and Practice of Translation in the Middle Ages. Paris, Brepols, p. 280-310.

- Searle, J.R. (1972). Les Actes de langage. Paris, L’Harmattan.

- Vilquin-Mongouachon, Brigitte (2003). « L’autotraduction : traduction ou réécriture, dans La Voix maudite/A Wicked Voice de Vernon Lee ». In M. Ballard et A. El Kaladi, dir. Traductologie, linguistique et traduction. Arras, Artois Presses Université, p. 279-290.

- Vinay, Jean-Paul et Jean Darbelnet (1993 [1958]). Stylistique comparée du français et de l’anglais. Paris, Didier.

- Weill, Isabelle (2009). « Re- dans tous ses états, un “préfixe” marquant l’aspect implicatif ». Linx, 60, p. 119-140.

Liste des tableaux

Tableau 1

Traits distinctifs des termes étudiés