Résumés

Résumé

Durant la Première Guerre mondiale, le critique musical français Émile Vuillermoz a défendu la musique comme devant être autonome et apolitique. C’est au nom de cette conception esthétique qu’il a rejeté le nationalisme musical et l’union sacrée, mettant son discours au service d’une attitude tantôt patriotique, tantôt pacifiste et antimilitariste. Les mêmes thématiques esthétiques et politiques reviennent lorsqu’il écrit dans La Revue rhénane/Rheinische Blätter entre 1920 et 1924, mensuel bilingue de propagande qui, sous couvert de stimuler les échanges intellectuels et artistiques franco-rhénans, cherche à favoriser un rapprochement de la Rhénanie avec la France et ainsi fragiliser l’unité de l’Allemagne.

À travers le cas de Vuillermoz, cet article démontre que le discours préconisant l’apolitisme de la musique et la présentant comme un trait d’union entre les peuples n’est pas forcément apolitique, et peut être mis au service de différents projets politiques, parfois même contraires.

Abstract

During World War i, the French music critic Émile Vuillermoz upheld the idea that music should be autonomous and apolitical. Drawing on this aesthetic claim, he rejected musical nationalism and the union sacrée. Depending on the circumstances, his discourse could therefore be suitable for a patriotic, pacifist or anti-militarist position. The same aesthetic and political issues reappeared between 1920 and 1924 when he wrote in La Revue rhénane/Rheinische Blätter, a bilingual monthly propaganda magazine which, under the guise of stimulating Franco-Rhenan intellectual and artistic exchanges, sought to bring the Rhineland closer to France and thus undermine Germany’s unity.

Through the case of Vuillermoz, this article argues that the discourse advocating the apoliticism of music and presenting it as a link between nations is not necessarily apolitical, and can serve different or even conflicting political projects.

Corps de l’article

De 1920 à 1924, le critique musical français Émile Vuillermoz (1878-1960) a publié dans La Revue rhénane/Rheinische Blätter, un mensuel culturel bilingue fondé par le Haut-commissariat de la République française dans les provinces du Rhin durant l’occupation de la Rhénanie par la France après la Première Guerre mondiale. L’objectif de la revue était de favoriser un rapprochement de la Rhénanie avec la France et de détourner la région de l’influence de Berlin, à la suite du Traité de Versailles de juin 1919 (Milkovitch-Rioux 2003b, 333-334).

Dans ce contexte, les écrits de Vuillermoz pour La Revue rhénane participent dans une certaine mesure au projet politique français d’affaiblissement de l’Allemagne[1], ce qui peut sembler surprenant lorsque l’on connaît la trajectoire politique de Vuillermoz jusque-là : avant 1914, puis surtout durant la Grande Guerre, il s’oppose au nationalisme fermé et adopte une position plutôt pacifiste et antimilitariste qui laisse de surcroît transparaître sa germanophilie. Le paradoxe du passage d’une attitude pacifiste et antimilitariste à la participation à un projet politique visant l’affaiblissement de l’Allemagne n’est que d’apparence. Il existe en fait une constance dans le discours tenu par Vuillermoz durant la Guerre et dans les pages de La Revue rhénane. Outre la présence de thèmes récurrents tout au long de sa carrière, notamment la notion de progrès et la promotion de la musique de Fauré, Debussy et Ravel[2], Vuillermoz présente toujours la création musicale comme devant être autonome (donc apolitique) et universelle. Il s’avère cependant que ce type de discours décrivant la musique comme un trait d’union entre les peuples peut être mis au service de différents projets politiques, parfois même contraires.

Dans cet article, je propose d’étudier, à travers le cas des écrits de Vuillermoz publiés pendant la Première Guerre mondiale, puis entre 1920 et 1924 dans les pages de La Revue rhénane, comment le discours préconisant l’apolitisme de la musique n’est pas forcément apolitique et peut changer de sens selon le contexte.

Itinéraire politique de Vuillermoz jusqu’en 1920

Vuillermoz est principalement connu comme critique musical et cinématographique. Prolifique, il a publié des milliers de textes entre 1899 et 1960[3]. Au tournant du siècle, Vuillermoz participe aux comités éditoriaux et écrit dans des revues littéraires dreyfusardes (Germinal et Messidor). Quelques années plus tard, il prend la plume dans deux organes de presse associés au Parti radical de centre gauche, soit La Nouvelle Presse (1907-1908) et L’Action : Quotidienne, anticléricale, républicaine et socialiste (1911). Il est hasardeux d’établir une adéquation entre la ligne éditoriale d’un journal et la pensée politique de ceux qui y écrivent. Cependant, le contenu de certaines des critiques musicales de Vuillermoz atteste de ses affinités avec la gauche modérée anticléricaliste et humaniste. D’ailleurs, il fonde son argumentaire contre Vincent d’Indy et la Schola cantorum autant sur ces considérations sociopolitiques que sur des éléments esthétiques :

M. Vincent d’Indy a voulu, fort imprudemment d’ailleurs, enchaîner étroitement son art et ses convictions. Il a, de ce fait, alourdi son enseignement musical d’une foule de considérations morales, politiques, religieuses et sociales du plus fâcheux effet. […] [La Schola cantorum] fut, officiellement et collectivement, nationaliste, antisémite et anti-dreyfusarde avec une puérile ostentation et eut le tort impardonnable de subordonner son esthétique à ces mesquines préoccupations qui devraient rester éternellement étrangères à la musique

Vuillermoz 1909, 240-241

Rappelons que Vuillermoz est l’un des membres fondateurs de la Société musicale indépendante (SMI), créée en 1910 en opposition à la Société nationale de musique (SNM), alors dirigée par d’Indy et jugée trop conservatrice esthétiquement et trop nationaliste par certains musiciens. La SMI se distingue effectivement par une programmation beaucoup plus près de l’avant-garde française et ouverte à l’avant-garde internationale, notamment Zoltán Kodály, Béla Bartók, Igor Stravinski, Arnold Schönberg, Manuel de Falla, Enrique Granados, Alfredo Casella et Ralph Vaughan Williams (Duchesneau 1997, 65-92).

Tout au long de sa carrière, et particulièrement durant la Première Guerre mondiale, Vuillermoz plaide pour l’autonomie de la musique à l’égard du contexte. D’une part, la musique est considérée comme un langage universel sur lequel la nationalité n’a pas un impact significatif et, d’autre part, la création est envisagée comme le fruit de luttes purement esthétiques. Dès lors, le nationalisme musical de même que la bonne entente forcée entre musiciens français en temps de guerre lui paraissent inconcevables.

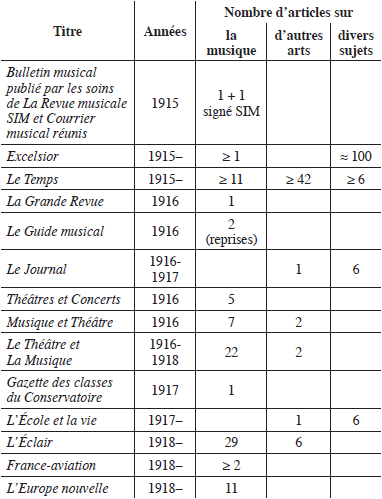

Rejet du nationalisme, entre patriotisme et pacifisme

En 1914, Vuillermoz a 36 ans et fait partie de la génération mobilisée, mais ne va pas au front en raison de problèmes cardiaques[4] et intègre les services auxiliaires le 17 février 1915. Il travaille d’abord au ministère de l’Armement, puis au Bureau de la Censure, au contrôle télégraphique et ensuite à la censure des journaux quotidiens jusqu’en 1919[5]. Le rythme de publication de Vuillermoz sur la musique diminue en raison de la disparition de la plupart des organes de presse où il écrivait et de la réorganisation du milieu musical[6]. Vuillermoz pallie le peu d’opportunités d’écrire sur la musique en entamant une activité de chroniqueur et de billettiste dans la presse quotidienne vers la fin de 1915, notamment dans Excelsior (textes signés Évariste, Gabriel Darcy ou Émile), Le Temps (signés V. ; il y tient également une rubrique cinématographique[7]) et Le Journal (signés Évariste). C’est dans le cadre de sa rubrique athématique du Temps qu’il recommence à chroniquer sur la musique en décembre 1915. Jusqu’alors, il n’avait publié sur la musique qu’à une seule reprise depuis le début de la guerre, en mars 1915, à l’occasion d’un numéro spécial de La Revue musicale SIM dont il était le rédacteur en chef depuis 1912, intitulé Bulletin musical publié par les soins de La Revue musicale SIM et Courrier musical réunis. En janvier 1916, il prend la plume dans une nouvelle revue musicale, Théâtreset Concerts, dont il a été un des principaux animateurs avec Régis Gignoux, Henri de Curzon et Louis Schneider et qui deviendra Musique et Théâtre en juin 1916 (jusqu’en novembre) puis Le Théâtre et La Musique en décembre de la même année (jusqu’en janvier 1918). À l’exception de ces dernières revues musicales et d’une « lettre » parue dans la Gazette des classes du Conservatoire de Nadia et Lili Boulanger en 1917, c’est principalement dans la presse quotidienne et les revues d’idées qu’il publie sur la musique : La Grande Revue, L’École et la vie, L’Éclair, France-aviation (qui devient France-industrie et France-aviation) et L’Europe nouvelle. Le tableau 1 ci-dessous liste les organes de presse dans lesquels Vuillermoz a publié durant la Première Guerre mondiale.

Le premier article signé par Vuillermoz durant la guerre est un manifeste contre le nationalisme en musique. Il propose un « Credo du musicien » pastichant « Le Credo patriotique » de l’académicien Henri Lavedan (1914[8]), et dans lequel il prend position dans le débat sur la possibilité de jouer de la musique allemande ou austro-hongroise durant la guerre. La musique germanique est alors divisée en trois catégories : les oeuvres « classiques » consacrées et hors droits d’un Bach, Mozart, Beethoven et même Schumann ; les oeuvres contemporaines ou récentes toujours sous droits d’un Brahms, Strauss ou encore Schönberg, qualifiées de musique « boche[9] » ; et, comme pivot entre les deux groupes, la musique de Wagner, libre de droits depuis janvier 1914, mais considérée par plusieurs comme anti-française (Caballero 1999, 606-607 ; Buch 2004). Les Français adoptent des positions diverses face à la musique austro-germanique : à un extrême, se trouvent ceux qui, comme Camille Saint-Saëns, Frédéric Masson ou encore Charles Tenroc — qui est le principal animateur de la Ligue pour la défense de la musique française[10]— rejettent toute production culturelle allemande du présent ou du passé, à la fois par protectionnisme économique et pour préserver les « vertus ethniques » des arts et de la morale française (Buch 2004, 56-58 ; Schmid 2008, 78-81 ; Leteuré 2014, 135-162 ; Moore 2018b, 65-96). À l’autre extrême, quelques rares figures sont favorables à la musique allemande même contemporaine, tel Ravel qui considère qu’« il serait dangereux pour les compositeurs français d’ignorer systématiquement les productions de leurs confrères étrangers et de former ainsi une sorte de coterie nationale » (Ravel, cité dans Duchesneau 1996, 130). Entre les deux se trouve une multitude de positions intermédiaires aux justifications variées et parfois contradictoires. Par exemple, d’Indy, bien que farouchement nationaliste, réaffirme la place de Wagner parmi les grands compositeurs universels, mais critique Mozart qui aurait été plus insultant envers la France que Wagner dans Une capitulation (Buch 2004, 64-65). Debussy, quant à lui, ne participe pas à la Ligue pour la défense de la musique française, mais rejette la musique allemande, à la fois celle de Gluck, de Wagner ou de Strauss[11] (Kelly 2008, 68-69).

Tableau 1

Liste des organes de presse dans lesquels Vuillermoz a publié durant la Première Guerre mondiale

Dans son « Credo du musicien », Vuillermoz — dont la position est sans équivoque contre le bannissement de la musique des compositeurs canoniques germaniques y compris Wagner — soulève avec ironie[12] les paradoxes dans le traitement inégal des grands compositeurs des nations ennemies et remet en question les motivations de ceux qui y sont en faveur :

Je crois que le maître Saint-Saëns vient de donner à l’univers une magnifique leçon de désintéressement.

Je crois que, d’un seul coup de truelle, le maître Masson a muré dans sa tombe, pour l’éternité, ce malheureux petit bougre de Richard Wagner.

Je crois que Beethoven n’est pas né à Bonn, que Schumann avait l’accent de Marseille, que Mozart est originaire du Périgord et qu’en cherchant bien, on trouverait aux alentours de la place Saint-Sulpice la maison natale de Jean-Sébastien Bach (Vuillermoz 1915).

La critique de Saint-Saëns était déjà un leitmotiv de Vuillermoz avant la guerre, et l’est encore plus depuis le début du conflit et spécifiquement concernant le nationalisme exacerbé du compositeur qui ne « veut [que] “tuer du Boche”, et ne pouvant manier ni la grenade ni la mitrailleuse, il l’extermine, en rêve, dans l’histoire de la musique » (Vuillermoz 1918f).

Il en va de même pour la musique germanique contemporaine. Dans un article félicitant les Concerts Pasdeloup pour leur programmation axée sur la musique française — qui plus est moderne —, il affirme son ouverture par principe à la musique allemande, « classique » ou contemporaine. Le seul critère invoqué est la valeur de l’oeuvre : « on ne trouvera jamais ici la moindre excommunication contre une oeuvre d’art étrangère, qu’elle porte la signature de Beethoven, de Wagner, de Richard Strauss ou même de ce goujat de Weingartner, s’il lui arrivait d’avoir du génie » (Vuillermoz 1918c). Pour Vuillermoz, les génies (passés et présents) font partie d’une communauté universelle transcendant les frontières. Cette idée, il l’exprimait déjà pendant la crise d’Agadir[13] de septembre 1911, alors que les tensions entre la France et l’Allemagne étaient à leur paroxysme :

Il ne faut pas […] demander [aux musiciens] de modifier leur géographie de l’Europe artiste où les frontières intellectuelles ne sont pas dessinées du tout d’après le pointillé des frontières politiques. La carte internationale de l’art présente un tracé bien différent de celui qu’étudient les ministres des affaires étrangères ou les officiers d’état-major. Pontoise s’y trouve à une distance incalculable de Paris tandis que Moscou, Munich, Bruxelles, Carlsruhe et Boston ne sont que les chefs-lieux de canton d’un même département […]. L’océan classique ne baigne pas les mêmes rivages que l’Atlantique et le grand fleuve wagnérien et ses affluents serpentent curieusement autour de la mappemonde, déterminant une ligne de partage des eaux assez différente de celle qu’ont établie les spécialistes de l’hydrogr[a]phie

Vuillermoz 1911

Vuillermoz condamne à l’occasion la trop grande place occupée par le canon au détriment des compositeurs contemporains français, notamment ceux de la génération au front (entre autres Ravel et Ladmirault). Comme ce canon est principalement austro-germanique, certains passages de ses critiques pris isolément pourraient être considérés comme une marque de chauvinisme. Ce serait oublier que Vuillermoz spécifie toujours qu’une fois les jeunes compositeurs français programmés, il est tout à fait possible de « reprendre sans remords vos relations passées avec Beethoven, Schumann, Wagner et Richard Strauss dont nul musicien doué de raison ne vous interdira jamais le commerce ! » (Vuillermoz 1916f). C’est que l’opposition est ici beaucoup plus sur le plan générationnel que national. Vuillermoz est loin d’être le seul à condamner par principe le bannissement de Wagner et d’autres figures de la musique allemande ou à considérer le canon austro-germanique comme appartement à un patrimoine universel : Maurice Ravel, Charles Koechlin, Jean Marnold et par moments Louis Laloy, par exemple, partagent une position similaire. Fauré, figure emblématique de la musique française s’il en est une, réaffirme l’influence de la musique allemande (ou de toute autre nationalité) sur le développement de la musique française, alors que plusieurs ouvrages musicographiques tentaient de minimiser les échanges culturels entre les deux pays afin de promouvoir une généalogie « purement » française, comme c’est le cas dans La musique française d’aujourd’hui (1916) de Georges Jean-Aubry (Caballero 1999, 600-607 ; Gaboriaud 2014, 1080-1081).

L’historien Michel Winock a proposé de distinguer les nationalismes que la France a connus entre nationalisme ouvert et nationalisme fermé (1990, 37-40). Le premier renvoie à un nationalisme patriotique issu des mouvements républicains d’émancipation des peuples, tandis que le second base sa conception de la nation sur la notion de race qui doit donc être protégée (Winock 1990, 11-18). Nous pouvons inclure dans ces deux grands courants plusieurs sous-formes d’expression du nationalisme : de la fierté nationale au racisme le plus violent en passant par le protectionnisme, le patriotisme, le nationalisme conservateur, le chauvinisme, l’ethnocentrisme, la xénophobie, etc. Winock remarque par ailleurs que ces deux principaux courants du nationalisme n’ont jamais été cloisonnés dans leur expression (1990, 13). Cependant, avec l’Union sacrée — politique de trêve entre les différentes tendances politiques et religieuses du pays au nom de l’intérêt national instaurée par Raymond Poincaré en 1914 —, une convergence réelle opère entre ces deux formes de nationalisme (Winock 1990, 23-28), bien qu’une distinction subsiste chez certains. C’est sur cette distinction entre nationalisme ouvert (nommé patriotisme) et nationalisme fermé (désigné par nationalisme) que Carlo Caballero s’appuie pour analyser l’attitude de Fauré durant la guerre, qu’il juge relever plutôt du patriotisme que du nationalisme (1999, 597-596). Le compositeur avait participé à plusieurs initiatives de promotion de la musique française, mais avait refusé d’être membre du comité de la très nationaliste Ligue pour la défense de la musique française déjà évoquée.

Sans oublier que ces concepts utilisés dans un sens large en cachent d’autres, nous pouvons affirmer que le patriotisme de Fauré correspond en partie à l’attitude de Vuillermoz. Ce dernier est sensible à la précarité des musiciens français et s’implique dès août 1914[14] auprès de l’Oeuvre fraternelle des artistes, qui collecte des fonds pour venir en aide aux artistes en chômage forcé[15]. Bien qu’il rejette la moralisation et la politisation des oeuvres, l’industrie musicale peut quant à elle participer à l’effort de guerre, mais son rôle « doit être commercial et non sentimental » (Vuillermoz 1918e). Il appelle à un plus grand dynamisme de l’édition musicale française, et à une centralisation des initiatives par la création d’une association soutenue par l’État (Vuillermoz 1916e[16]). L’industrie musicale française aurait tout avantage à s’appuyer sur la musique allemande, en plus de la musique française ou des pays alliés. Plutôt que de rejeter Wagner, il propose

de l’enchaîner à notre char, de le faire travailler pour nous, de l’obliger à enrichir nos éditeurs, nos imprimeurs, nos graveurs, nos instrumentistes et nos chanteurs. Préparons […] un répertoire wagnérien fabriqué chez nous, pour infliger à l’édition allemande un échec retentissant

Vuillermoz 1918e

Pour régler le déséquilibre entre la musique française et étrangère, Vuillermoz ne préconise pas un développement autocentré de la musique, mais un renforcement de l’économie musicale du pays :

Le libre échange des chefs-d’oeuvre sur notre territoire sera sans danger si nous avons enfin des graveurs, des imprimeurs, des éditeurs, des directeurs de théâtre, des associations de concerts, des chefs d’orchestre, des interprètes et des journaux capables de soutenir victorieusement toutes les concurrences

Vuillermoz 1916d

La position patriotique (au plan économique) et non (voire anti) nationaliste de Vuillermoz prend parfois la forme, et de plus en plus à partir de 1917, d’un discours antimilitariste et pacifiste. Il est difficile de déterminer s’il s’agit d’un changement progressif de la pensée de Vuillermoz ou s’il avait masqué par autocensure ses idées antimilitaristes au début de la guerre (il était, après tout, bien placé pour connaître des limites permises puisqu’il travaillait au Bureau de la Censure). Déjà, en mars 1915, dans l’éditorial du Bulletin musical signé SIM dont Vuillermoz est fort probablement l’auteur[17], il affirme qu’une des missions de la musique est de pacifier « les peuples dont les moeurs n’ont jamais eu, hélas ! Un plus pressant besoin d’être adoucies !… » (SIM [Vuillermoz] 1915). En août 1917, il publie une critique élogieuse de la satire antimilitariste La machine à finir la guerre de Régis Gignoux et Roland Dorgelès qui serait « le premier symptôme de la révolte du bon sens contre la Bêtise-au-front-de-taureau[18] qui piétine dans le sang » (Vuillermoz 1917c, 2), soutien à peine voilé à la révolte de plusieurs poilus après la meurtrière bataille du Chemin des Dames qui mena aux mutineries de 1917.

Plus spécifiquement dans ses critiques musicales, en plus de militer « par probité nationale » contre la « niaiserie nationaliste » (Vuillermoz 1918k), Vuillermoz cherche à humaniser l’ennemi, et à démontrer que les Allemands et les Austro-Hongrois ne sont pas tous barbares. Ce procédé argumentatif n’est pas sans rappeler, certes dans une version acceptable pour la censure et centrée sur le monde musical, celui interdit de certains groupes pacifistes militants[19]. À la veille de l’Armistice, il publie dans L’Europe nouvelle une anecdote exemplifiant l’ouverture internationaliste du chef d’orchestre hongrois Arthur Nikisch :

Il y a un an environ, dans une [des] capitales neutres […], un chef d’orchestre de mes amis[20] se trouva nez à nez avec le capellmeister Arthur Nikisch, venu, lui aussi, à la tête d’une compagnie autrichienne pour défendre les intérêts intellectuels de son pays. […]

En apercevant le chef d’orchestre français, Nikisch poussa un cri de joyeuse surprise et s’élança à sa rencontre […] : « Que je suis heureux de vous rencontrer ! s’écria-t-il avec cordialité. Donnez-moi des nouvelles de la musique à Paris. Que fait-on de beau chez vous ? Debussy travaille-t-il ? Que fait Ravel ? Vous savez, j’ai étudié la Mer, les Nocturnes, Daphnis et Chloé, quelles merveilles ! Je les ai inscrits à mes prochains concerts. Mais signalez-moi les nouveautés intéressantes. Je me les procurerai. Y a-t-il des musiciens nouveaux ? Je me tiens au courant le plus possible, mais je crains de ne pas tout connaître… Quand donnez-vous votre concert ? Demain ?… J’y serai, sans faute !… Puis-je vous inviter au mien ?… »

Vuillermoz 1918j

Il poursuit en proposant « une distinction morale » entre les compositeurs bellicistes « comme Weingartner et Siegfried Wagner qui se sont exclus eux-mêmes de l’“internationale artistique” par leur lâche servilité » et les compositeurs pacifistes « comme Richard Strauss et Nikisch qui ont eu le courage de refuser leur signature ardemment sollicitée par les rédacteurs officiels du fameux manifeste des quatre-vingt-treize[21] ! » (Vuillermoz 1918j).

C’est dans les pages de l’hebdomadaire L’Europe nouvelle dans lequel Vuillermoz tient une rubrique musicale de septembre 1918 à janvier 1919 que ses écrits revêtent le plus explicitement une connotation pacifiste. Cet hebdomadaire, créé en janvier 1918 par la militante pacifiste et féministe Louise Weiss avec le soutien financier de Hyacinthe Philouze[22], cherche d’abord à étudier les mouvements politiques et intellectuels internationaux et à préparer l’après-guerre, notamment par la promotion de l’idée de la Société des Nations (SdN) et donnera plus tard son appui à la politique d’apaisement d’Aristide Briand au début des années 1920 et aux Accords de Locarno en 1925[23] (Manigand 2007). Dans l’article qui vient d’être cité, Vuillermoz évoque même la SdN en formation. Dans ce qui peut être lu comme une métaphore du « concert des nations », il affirme que si la SdN devait se doter d’un orchestre, « c’est un travailleur et un curieux comme Nikisch qui sera prêt, le premier, à diriger son premier concert ! » (Vuillermoz 1918j).

L’union sacrée, une atteinte au progrès musical

La lutte au nationalisme et l’ouverture internationaliste ne sont pas les seuls thèmes qui, chez Vuillermoz, revêtent une connotation pacifiste. Il revient plusieurs fois sur le thème de l’Union sacrée dont il dénonce l’application dans le monde de la musique, qui « ne s’accommode pas des mêmes principes que la politique[24] », et même dans la sphère politique. En effet, dans les pages de L’Europe nouvelle, la critique de l’union sacrée musicale vient appuyer la voix pacifiste de l’hebdomadaire à l’époque où les consignes de censure dictées par Georges Clemenceau — nouvellement Président du Conseil des ministres depuis le 16 novembre 1917, et alors jusqu’au-boutiste — cherchent à éradiquer le pacifisme et le défaitisme[25] (Forcade 2016, 175-181). Vuillermoz est probablement conscient de la possible lecture politique de ses écrits. Il s’est en effet familiarisé avec la rhétorique des différents mouvements pacifistes dont il surveille l’expression écrite dans son travail de censeur, et la récupère sous forme de métaphore dans ses critiques musicales. Ainsi, sous sa plume, les Concerts Colonne-Lamoureux (associés depuis le 6 décembre 1914 au nom de l’Union sacrée) sont coupables d’« impérialisme » ancré dans un « idéal réactionnaire » (Vuillermoz 1918i), vocabulaire qui n’est pas étranger à celui utilisé par les socialistes pacifistes pour dénoncer une guerre « impérialiste », par exemple, dans la Déclaration franco-allemande commune aux socialistes et syndicalistes français et allemands[26]. La solution proposée est une critique indépendante et compétente, non restreinte par l’esprit d’union sacrée, condition dont il se plaint depuis janvier 1916[27], et qui n’est évidemment pas sans préoccupations corporatistes (la survie de la profession de critique). Vuillermoz est, de façon générale, sévère envers la propagande politique et la censure.

Bien que le niveau politique soit présent dans les critiques musicales de Vuillermoz, elles contiennent principalement des préoccupations d’ordre esthétique : il voit dans l’union sacrée des musiciens une revanche des artistes trop âgés pour la mobilisation qui profitent de l’envoi au front des jeunes compositeurs de l’avant-garde, tel Ravel, pour rétablir leur emprise sur les tendances musicales, « persuadés que leur esthétique particulière répond à tous les besoins d’un artiste contemporain et que tout pas avant n’est que cubisme, ravelisme, bochisme et bolchevisme » (Vuillermoz 1918h). Vuillermoz s’oppose farouchement au projet de fusion de la SNM et de la SMI tenté par Alfred Cortot au nom du principe d’Union sacrée et qui s’est soldé par un échec (Duchesneau 1996) ; il garde d’ailleurs une grande rancoeur à ce sujet, et promet d’en publier un jour l’histoire[28]. C’est que Vuillermoz entretient une conception de la musique basée sur le progrès, où l’art est comparé à une « éternelle course au flambeau » où il est nécessaire de « lutter contre le coureur épuisé [dont il faut] ouvrir de force les vieilles mains ridées qui se crispent autour de la torche et s’emparer brutalement de la flamme qui va s’éteindre entre des doigts tremblants » (Vuillermoz 1918h). L’ennemi du progrès musical n’est pas la musique des nations ennemies, mais la guerre, cette « régression de la civilisation » (Vuillermoz 1918g), et ceux qui en profiteraient pour assoir leur autorité. Son pacifisme prend ici une dimension bien moins insurrectionnelle (lutte des classes) qu’humaniste (rejet de la guerre au nom du progrès social et par extension artistique). En outre, le langage musical ne devrait pas être influencé par le contexte : il prédit qu’« il n’y aura pas de musique de guerre » (1916d[29]).

Ainsi, Vuillermoz refuse de transiger sur ses modalités d’existence de la musique : « Être ou ne pas être, voilà la seule question qui se pose pour l’art en temps de guerre, mais si son droit à l’existence est reconnu, il n’a pas le droit de renier son idéal » (Vuillermoz 1916c). Même discours en février 1917 dans la Gazette des classes du Conservatoire[30] où, après avoir évoqué les bénéfiques « Querelles des Anciens et des Modernes », il affirme de façon provocatrice : « Ne faites plus de musique si la musique est une préoccupation indigne d’un peuple qui se bat. Mais si vous en faites, ne croyez pas plus patriotique de la faire mauvaise que de la faire excellente » (1917a, 37). En d’autres mots, la musique doit suivre son cours, continuer ses luttes et ne pas être affectée par le contexte de guerre[31]. Pour ce faire, il propose de retirer les musiciens du front et de les faire oeuvrer au « prestige culturel » du pays, argumentant qu’en temps de guerre totale, la lutte pour la suprématie intellectuelle est aussi importante que la bataille militaire. La musique peut jouer un rôle particulier dans l’influence des Français auprès des neutres, car elle est « un moyen puissant de pénétration pacifique et un facteur économique d’une sérieuse importance » (Vuillermoz 1918a, 6). Dans cette argumentation, Vuillermoz joint deux de ses préoccupations. La première est le dynamisme de la vie musicale française — que tout prétexte est bon à encourager — basé d’une part sur la vitalité des luttes esthétiques internes et d’autre part sur un patriotisme économique[32]. La seconde préoccupation est le risque de perte de génies ou de génies en devenir, idée qu’il exprimait déjà en septembre 1911, au moment de la crise d’Agadir déjà évoquée :

Un artiste, même s’il est ardemment patriote se demandera toujours si les victoires enrichissent mieux une nation que la conservation des quelques hommes de génie dont le sang aura été répandu au cours de la lutte. […]

Qu’on veuille bien songer à ce que l’Allemagne aurait perdu au double point de vue de son prestige international et de ses transactions commerciales à une victoire qui lui aurait coûté la vie d’un Richard Wagner. Toute sentimentalité mise à part, il faut bien reconnaître la très grave portée sociale et économique du coup de fusil anonyme qui abattrait un Goethe, un Schumann, un Beethoven ou un Liszt. […] Et, dût ce propos scandaliser notre ministre de la guerre, ne serait-ce pas payer trop cher les tas de sable marocains, le caoutchouc ou l’ivoire congolais que d’en faire le prix d’un massacre où l’on nous détériorerait le soldat de deuxième classe Ravel (Maurice) ou le lieutenant de réserve Debussy (Claude-Achille) ?

Vuillermoz 1911

Il est clair, à la lecture des écrits de Vuillermoz, qu’il souhaiterait faire partie des musiciens démobilisés et mis au service du « prestige culturel » de la France. Dans sa correspondance, il se plaint à plusieurs reprises du mode de vie en temps de guerre et de son travail à la censure qu’il juge « tyrannique[33] » et « abrutissant[34] ». Il plaide pour « la mise en sursis du plus modeste auxiliaire au titre artistique » (Vuillermoz 1918a, 6)[35]. Le « titre artistique » auquel Vuillermoz pense est probablement celui qu’il a occupé comme codirecteur artistique avec Rhené-Baton[36] des Concerts Pasdeloup (Concerts populaires), relancés en 1918 après plus de trois décennies de pause par le producteur cinématographique Serge Sandberg[37]. De fait, la programmation des Concerts Pasdeloup coïncide avec les préférences esthétiques — répertoire français moderne et ouverture à la musique internationale — de Vuillermoz. Les initiatives de la nouvelle société de concerts sont souvent commentées élogieusement par Vuillermoz dans L’Éclair et L’Europe nouvelle à partir de 1918, sans qu’il fasse mention de son propre rôle au sein de l’organisation.

L’analyse des écrits de Vuillermoz de la Première Guerre mondiale révèle qu’en plus du niveau esthétique (promotion de l’avant-garde française et internationale) se trouve un niveau politique. Cependant, le critique considérait ses idées comme apolitiques. Il est vrai que ses positions (rejet du nationalisme musical, indépendance et autonomie de l’art) semblent tendre vers cette direction. Cependant, ce discours entre en résonnance ici avec un projet politique, soit un pacifisme et un antimilitarisme teinté d’un patriotisme au plan économique, qui ne constitue pas une position « neutre », voire « non polluée » par le politique. Dans la section qui suit, nous analyserons les textes publiés par Vuillermoz dans La Revue rhénane entre 1920 et 1924, époque où le critique se sert de sa notoriété acquise avant la guerre comme porte-voix des « debussystes » pour occuper plusieurs tribunes (notamment dans la presse généraliste à large tirage), établissant ainsi son autorité comme critique incontournable de l’entre-deux-guerres[38] (Kelly et Moore 2018, 6-11). Nous démontrerons comment un discours similaire à celui qu’il a tenu durant la Première Guerre mondiale, dépolitisant et universalisant la musique, y est mis au service d’un autre projet politique.

La musique dans La Revue rhénane

Le traité de Versailles signé en juin 1919 prévoit l’occupation des territoires rhénans par la France (75 pour cent des territoires occupés) qui était déjà présente sur le terrain depuis décembre 1918, ainsi que l’Angleterre, les États-Unis et la Belgique. Le tout est administré par un organisme civil, la Haute Commission interalliée des territoires rhénans, présidée par Paul Tirard qui dirige le Haut-commissariat de la République française dans les provinces du Rhin (Milkovitch-Rioux 2003a, 325-326). Tirard est chargé de faire respecter les différentes clauses du Traité de Versailles, et investit sa mission d’une dimension civilisatrice : il souhaite transmettre aux Rhénans les valeurs et la culture françaises (Milkovitch-Rioux 2003a, 326). La France espérait obtenir du Traité de Versailles le détachement de l’Allemagne des territoires de la rive gauche du Rhin qui constitueraient une zone tampon plus ou moins autonome, contrôlée par la SdN. Le projet est rejeté par les Anglais et les Américains, qui craignent qu’il provoque un esprit de revanche chez les Allemands, au profit d’une occupation d’une durée déterminée (Milkovitch-Rioux 2003a, 323). La politique culturelle de Tirard est une façon détournée d’assoir sur le long terme l’influence de la France sur la région, en stimulant le sentiment d’indépendance de la Rhénanie par rapport à Berlin[39] (Milkovitch-Rioux 2003b, 334). Au moins un autre avantage peut être identifié à la stimulation de la vie culturelle de la région, soit l’apaisement de l’hostilité de la population envers l’occupant[40].

C’est dans ce contexte que le Haut-commissariat de la République française dans les provinces du Rhin lance une série de publications, dont le mensuel bilingue La Revue rhénane/Rheinische Blätter en octobre 1920 et qui sera publié jusqu’en 1930.

La revue présente principalement des articles historiques sur le passé franco-rhénan et l’histoire de l’occupation française en Rhénanie[41] ainsi que des textes promouvant les échanges artistiques entre les deux cultures (Milkovitch-Rioux 2003b, 337). Les textes sont soit traduits dans les deux langues, soit publiés dans une seule langue, avec dans ce cas une légère prévalence du français sur l’allemand. La revue est éditée par Gallimard, à l’instar de la Nouvelle Revue française (NRf) relancée en 1919 et de La Revue musicale d’Henry Prunières lancée en décembre 1920. Ces trois revues partagent d’ailleurs un bassin d’auteurs[42], pour la plupart connus pour leur germanophilie : en plus de Vuillermoz qui tient une chronique dans La Revue musicale, Jacques Rivière, Jacques Copeau, André Gide, Gaston Gallimard, tous proches de la NRf, signent dans les premiers numéros de La Revue rhénane. En musique, nous retrouvons en outre la signature fréquente de Maurice Bex, proche de Vuillermoz.

Vuillermoz publie dans La Revue rhénane de façon régulière de décembre 1920 à janvier 1924, puis une dernière fois en décembre 1924, pour un total de 24 articles principalement sur la musique, mais aussi sur la danse et le cinéma. On y retrouve les principaux thèmes qu’il a défendus durant la Première Guerre mondiale, soit l’autonomie de la musique, un rejet du nationalisme et une ouverture internationaliste. Seul le patriotisme économique n’est plus exprimé.

Dans son premier article, « Le cas Wagner/Der Fall Wagner », Vuillermoz revient sur la question du nationalisme musical. Alors que certains Français continuent à militer pour l’exclusion de la musique germanique même si la guerre est terminée (voir Moore 2018a, 258-264), il dénonce le viol de « la neutralité du génie », espère que cette « langue internationale, héritage commun de toute l’humanité » pourra recommencer à circuler librement, et dénonce qu’« on l’arrête à toutes les gares-frontières », qu’« on lui demande ses papiers », qu’« on examine avec sévérité l’état-civil d’une symphonie », qu’« on vise les passeports d’une sonate » et qu’« on discute la validité du permis de séjour d’un quatuor » (Vuillermoz 1920). Vuillermoz poursuit par un éloge des Concerts Pasdeloup et de son chef Rhené-Baton qui ont interprété des oeuvres de Wagner en novembre 1919 au Cirque d’hiver et en novembre 1920 au Palais Garnier. Il rapporte un sondage organisé par la société de concerts (et dont il est par ailleurs fort probablement l’idéateur) les 30 octobre, 1er et 2 novembre 1919 interrogeant les auditeurs sur leur souhait d’entendre ou non du Wagner, un vote qui aurait largement été remporté par le « oui »[43]. Les bulletins sont reproduits au bas des deux versions de l’article.

Illustration 1

Bulletins de vote distribués aux auditeurs des Concerts Pasdeloup au Cirque d’Hiver les 30 octobre, 1er et 2 novembre 1919

L’ensemble de l’iconographie de l’article est particulièrement intéressant : dans la version française se trouvent des éléments allemands, soit un portrait de Wagner en 1860 et une illustration représentant Hagen rendant au Rhin son trésor ; dans la version allemande sont présentés des éléments français, soit une photo de Rhené-Baton et une autre de l’Orchestre Pasdeloup en répétition au Cirque d’hiver. Qui plus est, immédiatement après les bulletins de vote de la version française a été inséré un cliché de la première séance de la SdN à Genève. La continuité avec le discours pacifiste tenu par le critique entre autres dans L’Europe nouvelle se confirme avec sa nécrologie de Saint-Saëns qu’il ouvre en qualifiant le compositeur de nationaliste et xénophobe, qui plus est ingrat puisque qu’il aurait eu un grand succès en Allemagne au début de sa carrière. Après avoir dressé un portrait mitigé de la vie et l’oeuvre du compositeur, il réfute son titre de « Chef incontesté de l’École française » en le présentant comme un compositeur isolé et non représentatif (Vuillermoz 1922). Ce discours rejoint un des objectifs de La Revue rhénane : donner une image non belliqueuse de la majorité des Français, et donc de l’occupant.

Quant à Debussy, qui a pourtant adopté dans ses écrits et sa correspondance une attitude que Barbara L. Kelly (2008, 68-69) qualifie de chauviniste (à défaut d’être nationaliste) durant la Première Guerre mondiale, Vuillermoz présente sa musique comme contenant « tout l’art international d’aujourd’hui [annonçant] un Franz Schrecker aussi bien qu’un Malipiero, qu’un Mompou, qu’un Schoenberg, qu’un Strawinsky ou qu’un Prokofieff[44] » (Vuillermoz 1921d, 550). En outre, il publie des articles élogieux sur le Pierrot lunaire d’Arnold Schönberg qui « propose une nouvelle déclaration des droits de l’homme et du musicien » (Vuillermoz 1923a, 495) et sur le jeune compositeur tchéco-allemand Hans Krása qui « parle vraiment une langue universelle » (Vuillermoz 1923b, 53). La danse n’est pas en reste. Il la présente comme un « esperanto théâtral », dont les Ballets russes font un particulièrement bon usage en facilitant, « parmi les peuples civilisés, les échanges artistiques féconds et [en organisant] l’interpénétration pacifique de la pensée universelle ! » (Vuillermoz 1921a, 187 et 189).

Comme Milkovitch-Rioux (2003b, 341-343) le souligne, La Revue rhénane permet l’expression d’une pluralité de points de vue artistiques et, dans une moindre mesure, politiques[45]. La plupart des articles (sur tous sujets confondus) rejoignent cependant les objectifs du Haut-commissariat. En musique, l’article de l’organiste Louis Vierne sur « J. S. Bach et l’école d’orgue française contemporaine » en est un exemple éloquent. Vierne expose la thèse d’une boucle historique : c’est la nouvelle école française qui maîtrise le mieux Bach, qui avait lui-même « fait la synthèse de l’art français » (Vierne 1921, 954). L’art français et l’art allemand sont dès lors liés. Un court billet non signé d’avril 1921 rapporte aussi les propos de Richard Strauss qui « rêve des États-Unis d’Europe » comme vecteur de promotion de la culture allemande.

En mai 1921, La Revue rhénane publie un numéro spécial sur Napoléon pour le centenaire de son décès. L’objectif est de présenter sous un angle positif l’occupation napoléonienne de la Rhénanie entre 1797 et 1814. Par exemple, l’historien et futur politicien Louis Madelin propose un article sur « Napoléon et le Rhin », l’homme de lettres Robert Hénard sur « Napoléon et Goethe » et le musicologue Jean Chantavoine sur « Beethoven et Napoléon ». (Ce dernier avait déjà publié un article sur « Beethoven fils du Rhin » en janvier de la même année dans lequel Beethoven est présenté comme Rhénan ayant plus en commun avec la France qu’avec l’Autriche.) Dans un article intitulé « Le lyrisme napoléonien », Vuillermoz affirme que l’épopée napoléonienne n’aurait pas produit en France d’oeuvres significatives et seulement des pièces mineures, concluant que

les musiciens de valeur de notre pays ne sont décidément pas suspects d’avoir jamais fait, dans l’univers, une propagande bien sérieuse en faveur de la gloire militaire. Et si l’impérialisme disparaît du monde, ce n’est pas chez les compositeurs français qu’on pourra le retrouver caché !

Vuillermoz 1921c, 461

En réaffirmant sa thèse que les grandes oeuvres doivent être indépendantes du contexte, il présente également l’occupant français comme n’ayant pas de visées hégémoniques. Malgré cela, les intentions propagandistes de la revue sont détectées par plusieurs. Le Bulletin de presse du Haut-commissariat traduit le 20 juillet 1921 un article publié quelques jours plus tôt dans la Neue Badische Landeszeitung, basée à Mayence, dans lequel l’auteur dénonce les intentions « annexionnistes » du numéro spécial sur Napoléon et de La Revue rhénane en général :

Relâchement, sous prétexte de pacifisme, des liens nationaux et intellectuels qui la rattachent à la vieille Allemagne. Ensuite mise en relief exagérée du caractère intellectuel particulier rhénan. Puis accentuation des prétendus liens communs avec la France, en faisant hautement ressortir le caractère bilingue. Le vrai but poursuivi par toutes ces phrases est […] l’incorporation politique des Pays Rhénans à la République française, malgré tous les démentis officiels

Anonyme 1921

Bien que le niveau politique soit présent, les textes de Vuillermoz dans La Revue rhénane, à l’instar de ceux publiés durant la Première Guerre mondiale, s’inscrivent avant tout dans des débats esthétiques. Son principal cheval de bataille demeure la musique qu’il qualifie d’« impressionniste ». Entretenant toujours une conception de la musique basée sur le progrès, il affirme que la guerre — et par extension l’union sacrée qu’il ne nomme pas — aurait privé ce mouvement des « années qui devaient logiquement être celles de son apothéose » (Vuillermoz 1921b, 256). Dans un « Petit guide musical de poche » (article publié en février 1921), il présente Debussy comme chef de l’école, auquel il joint les noms de Maurice Ravel, Jean Roger-Ducasse, Florent Schmitt, Paul Ladmirault, Charles Koechlin, Jean Huré, Louis Aubert, Gabriel Grovlez, Désiré-Émile Inghelbrecht, André Caplet et Albert Le Guillard, pour l’essentiel des membres fondateurs de la SMI ou ayant fait partie du groupe des Apaches[46]. L’iconographie présente d’ailleurs le portrait de cinq d’entre eux.

La Revue rhénane propose donc des articles qui superposent différents niveaux de motivation et qui reflètent différentes tendances politiques. En effet, des auteurs de gauche ou de droite, unis par leur germanophilie, convergent dans un projet de propagande subtil. C’est ainsi que le discours de Vuillermoz présentant la musique comme autonome et connoté pacifiste s’est retrouvé, dans les pages de cette revue, mis au service d’un projet politique d’affaiblissement de l’Allemagne.

Conclusion

Avant et durant la Première Guerre mondiale, Vuillermoz a défendu la musique comme devant être autonome et apolitique. C’est au nom de cette conception esthétique qu’il a rejeté le nationalisme musical et l’Union sacrée, et prôné une attitude tantôt patriotique concernant les questions économiques, tantôt pacifiste et antimilitariste. Les mêmes thématiques esthétiques et politiques reviennent lorsqu’il écrit dans La Revue rhénane entre 1920 et 1924, cette fois-ci au service d’un projet de « réconciliation » franco-rhénane cachant en fait une tentative des Français d’ébranler l’unité de l’Allemagne.

Si Vuillermoz était sans doute conscient de la connotation pacifiste de ses écrits à la fin de la Première Guerre mondiale, il est plus difficile de déterminer s’il l’était à propos des implications politiques de sa participation à La Revue rhénane. À défaut de pouvoir mesurer les intentions du critique, cet article dresse un constat : la promotion de la musique comme autonome et apolitique peut paradoxalement être mise au service de différentes idées politiques. Cela est dû, comme le souligne Esteban Buch, au « caractère abstrait [de la musique] et l’indétermination de ses significations politiques » (2009, 135) — indétermination, et non absence.

C’est d’ailleurs l’apolitisme de la musique que Vuillermoz invoquera dans les années 1930 pour condamner le régime hitlérien qui ferme « ses frontières aux importations intellectuelles de l’étranger » et impose « à ses nationaux un esclavage artistique intolérable » (Vuillermoz 1933). Il utilisera le même argument durant l’Occupation de la France par l’Allemagne entre 1940 et 1944, alors qu’il participe activement à la vie musicale et donc à la politique culturelle de Vichy. Après la Seconde Guerre mondiale, Vuillermoz sera jugé pour collaboration[47], et sa défense argumentera l’apolitisme (apparent) de sa carrière. Cette conception de son rôle de critique musical sera par ailleurs très tôt relayée dans les différents rapports des commissaires : « Il est présenté en général, comme un vieux bonhomme, pour lequel rien d’autre que la musique ne compte et qui admire passionnément tous les compositeurs de chefs d’oeuvre, de n’importe quelle nationalité qu’ils soient[48] ». Le parcours de Vuillermoz sous l’Occupation, dont la description détaillée reste encore à écrire, semble bien représentatif de « la politisation de la musique […] par sa dépolitisation » (Iglesias 2014, 374) si caractéristique de l’Occupation et du xxe siècle en général.

Parties annexes

Note biographique

Marie-Pier Leduc est doctorante en musicologie à l’Université de Montréal en cotutelle avec l’Université libre de Bruxelles (bourse Joseph-Armand-Bombardier du CRSH). Ses recherches se concentrent principalement sur les enjeux médiatiques reliés à la vie musicale française durant la Troisième République, à partir de la figure du critique musical Émile Vuillermoz. En 2017, elle a gagné le premier prix au concours de conférences Présence de la musique de la SQRM. Elle est également active dans le domaine de l’édition pour la collection « MusicologieS » des Éditions Vrin et est chargée de cours à la Faculté de musique de l’Université de Montréal.

Notes

-

[1]

Les causes de l’occupation par la France d’une grande portion de Rhénanie jusqu’en 1930 (et de la Ruhr de 1923 à 1925) sont multiples. En plus d’affaiblir l’Allemagne, il s’agit de garantir la sécurité territoriale de la France par la démilitarisation de la rive gauche du Rhin et d’une bande de 50 kilomètres sur la rive droite ainsi que d’obtenir des assurances sur le paiement des réparations de guerres. Pour un portrait complet de cette occupation, voir Milkovitch-Rioux 2003a.

-

[2]

Voir Kelly et Moore 2018, 11-12 ; Wheeldon 2018, 221-226 ; Trottier 2018, 302-312 ; Leduc (à paraître).

-

[3]

Vuillermoz a également mené en parallèle une activité de compositeur, principalement au début du xxe siècle. Il a étudié au Conservatoire de Paris, dans la classe d’Harmonie d’Antoine Taudou et dans la classe de Composition de Gabriel Fauré où il s’est lié d’amitié avec Maurice Ravel, entre autres. Il est l’auteur d’un recueil de Chansons populaires françaises et canadiennes et, sous le pseudonyme de Gabriel Darcy, de diverses pièces plus légères.

-

[4]

Il s’agit de la raison invoquée sur son carnet militaire conservé dans le Fonds Émile Vuillermoz (FEV) de la Médiathèque musicale Mahler (MMM) à Paris, boîte 1, porte-document noir. Vuillermoz est alors dans l’armée territoriale (classe de 1898).

-

[5]

« Renseignements produits à l’appui d’une proposition de Chevalier dans la Légion d’honneur » (1925) et « Renseignements produits à l’appui d’une proposition d’Officier dans la Légion d’honneur » (1935), dossier de membre de la Légion d’honneur, Archives nationales de France (AN), site de Fontainebleau, 19800035/338/45485.

-

[6]

Pour une liste des périodiques musicaux publiés pendant la guerre, voir Segond-Genovesi 2007, 404-405 et 433.

-

[7]

Au sujet du rôle de Vuillermoz dans les débuts de la critique cinématographique, voir Heu 2003.

-

[8]

« Le Credo patriotique » sera mis en musique par Alfredo Barbirolli en 1916.

-

[9]

Remarquons que le terme péjoratif « Boche » (pour Allemand) peut englober des musiques stylistiquement différentes. Selon le locuteur, il est possible que l’expression renvoie plus spécifiquement à un style considéré barbare — et donc d’influence allemande — même si, plus largement, il émane d’un compositeur français, mêlant ainsi considérations politiques et esthétiques (Buch 2004, 66-68 ; Fulcher 1999, 207).

-

[10]

Sur Tenroc et la Ligue nationale de défense de la musique française, voir plus particulièrement Caballero 1999, 593-595.

-

[11]

Cet article se concentre principalement sur les écrits. Pour une analyse du rapport au politique et à la guerre des oeuvres musicales de Debussy, voir Wheeldon 2009 ; concernant la Sinfonia brevis de bello gallico de d’Indy, voir Buch 2006 ; concernant les deux sonates op. 108 et 109 de Fauré (respectivement pour violon et violoncelle), voir Caballero 1999, 616-622.

-

[12]

L’ironie est une composante importante du style de Vuillermoz et elle doit être relevée, au risque de mal interpréter ses écrits. « Le Credo du musicien » n’est pas un soutien à Saint-Saëns comme l’a affirmé Stéphane Leteuré (2014, 145-146).

-

[13]

La crise d’Agadir est une crise diplomatique et militaire entre la France et l’Allemagne survenue en 1911 et qui menaçait de se solder par un conflit armé. À l’issue de la crise, l’Allemagne a renoncé à sa présence au Maroc et, en contrepartie, la France a cédé à l’Allemagne des territoires en Afrique centrale qui se sont ajoutés au Cameroun allemand.

-

[14]

Le 28 août 1914, il sollicite la participation de Charles Koechlin sur du papier en-tête de l’organisme (Fonds Charles Koechlin [FCK], MMM, Correspondance : 2e série, boîte 11, lettre no 7).

-

[15]

Fondée par Alfred Cortot, l’Oeuvre fraternelle des artistes, dont les statuts sont définis le 14 août 1914, est sous l’autorité du sous-secrétaire d’État aux Beaux-Arts, Albert Dalimier (Second-Genovesi 2007, 414 ; Anselmini 2013, 148).

-

[16]

Cet article a été repris dans le numéro 33-35 (17 août 1914-16 décembre 1916) du Guide musical.

-

[17]

Vuillermoz était rédacteur en chef de La Revue musicale SIM avant la guerre et le style de l’éditorial correspond au sien.

-

[18]

L’expression « Bêtise au front de taureau » est issue de « L’examen de minuit » de Charles Baudelaire (dans l’édition de 1868 des Fleurs du mal). Dans ce contexte, elle renvoie au significat étymologique du mot hécatombe (sacrifice rituel de cent boeufs pour les dieux), métaphore du sacrifice des vies humaines pour une cause supérieure absurde.

-

[19]

Voir par exemple le tract de juin 1915 du « Comité d’action féminine socialiste, pour la paix, contre le chauvinisme » : « Il n’est pas vrai que les Allemands soient des barbares. Et si vous interrogez votre bon sens naturel, […] vous conviendrez que s’ils n’avaient pas vos qualités, ils en avaient d’autres, non moins appréciables, que vous n’avez pas ; ou s’ils avaient des défauts différents des vôtres, ils n’en avaient pas de plus mauvais » (cité dans Rajsfus 2014, 115-116).

-

[20]

Il s’agit fort probablement d’André Messager, ami de Vuillermoz, qui a effectué plusieurs tournées de propagande à la tête de la Société des concerts du Conservatoire (Holoman 2004, 355-361) ou encore de Rhené-Baton, qui a lui aussi effectué des tournées durant la guerre, aux Pays-Bas (Tchamkerten 2001). Pour un portrait approfondi des tournées de propagande françaises, voir Moore 2018b, 45-64.

-

[21]

Le Manifeste des 93, ou Appel des intellectuels allemands aux nations civilisées, est un document de propagande publié en octobre 1914 en réaction aux accusions d’exactions contre l’armée allemande.

-

[22]

Louise Weiss quitte l’hebdomadaire par protestation contre une ligne éditoriale qu’elle juge incohérente en 1919. Elle y revient en 1920 et en devient la directrice (Weiss 1970, 234-303).

-

[23]

L’Europe nouvelle publie des chroniques musicales d’au moins un autre musicographe aux idées plutôt pacifistes, Jacques-Gabriel Prod’homme qui avait fondé La Revue franco-allemande/Die Deutsch-französische Rundschau, un organe prônant l’amitié franco-allemande dont il a été le corédacteur en chef de 1898 à 1902 (Anonyme 2001). On y trouve également fréquemment des articles de Fernand Le Borne, dont le discours est beaucoup plus nationaliste.

-

[24]

Lettre d’Émile Vuillermoz à Charles Koechlin, 23 août 1916. FCK, MMM, Correspondance : 2e série, boîte 11, lettre s.n. Déjà « Le Credo du musicien » de Vuillermoz publié en mars 1915 et dont il a déjà été question peut être considéré comme une critique de l’union sacrée, puisque « Le Credo patriotique » qu’il pastiche en est l’incarnation en raison des éléments religieux et républicains qu’il unit.

-

[25]

Il est à noter que Vuillermoz collaboré à deux journaux à la ligne germanophile et défaitiste secrètement soutenus par des fonds allemands : Le Journal où il publie sept billets sous pseudonyme entre février 1916 et janvier 1917 avant l’éclatement du scandale à l’automne 1917, et L’Éclair où il écrit régulièrement sur la musique à partir de février 1918, dans la nouvelle mouture du journal moins compromise depuis que son propriétaire, Ernest Judet (qui sera par la suite accusé de trahison), s’était exilé en Suisse (Forcade 2016, 197-201 ; 227-229).

-

[26]

Il s’agit d’un manifeste issu de la Conférence de Zimmerwald (Suisse) de 1915 où se sont réunis des délégués socialistes et syndicalistes internationalistes de tous pays en dissidence avec leurs organisations qui soutiennent l’Union sacrée.

-

[27]

Par exemple, il écrit avec ironie : « Un des bienfaits les plus communément escomptés de cette guerre est la guérison — certaine, nous dit-on — de cette fièvre de critique dont la France est atteinte depuis si longtemps. Ayant découvert les joies de l’union sacrée […] il est certain que les transactions intellectuelles, les échanges de la pensée, les dettes et les créances de l’esthétique sont soumis en ce moment au régime du moratorium. Une convention tacite a suspendu tout contrôle et toute juridiction dans le domaine de l’art » (Vuillermoz 1916a).

-

[28]

Par exemple dans Vuillermoz 1917b (cité dans Duchesneau 1996) et Vuillermoz 1918b.

-

[29]

Voir aussi Vuillermoz 1916b : « Les rares ouvrages musicaux inspirés par la guerre sont, en général, de courts morceaux de circonstance qui ne nous ont pas appris grand-chose de nouveau sur le génie de leurs auteurs ».

-

[30]

Pour une analyse de la Gazette des classes du Conservatoire, voir Second-Genovesi 2009.

-

[31]

La capacité d’entretenir « la vie normale » peut également être vue comme un indicateur de grandeur nationale (Moore 2018a, 247-250).

-

[32]

Par opposition au nationalisme (voir ci-dessus).

-

[33]

Lettre d’Émile Vuillermoz à Charles Koechlin, vers avril 1916. FCK, MMM, Correspondance : 2e série, boîte 11, lettre 8.

-

[34]

Lettre d’Émile Vuillermoz à Charles Koechlin, 23 août 1916. FCK, MMM, Correspondance : 2e série, boîte 11, lettre s.n. Voir aussi une lettre à Louis Nalpas du 9 août 1918 dans laquelle il affirme qu’il « mène la plus stupide des existences dans un Paris cafardeux, plein de Berthas et de Gothas, après n’avoir connu, dans [s]on esclavage[,] que mille et une nuits de censure… » (reproduite dans Heu 2015, vol. 2, 241-244).

-

[35]

Voir aussi Vuillermoz 1918d : « Un ministre […] aimera mieux donner sa démission que de permettre au grand artiste qui gratte du papier dans quelque vague emploi d’auxiliaire, de prendre part à une manifestation d’art utile à notre influence ».

-

[36]

René-Emmanuel Baton, dit Rhené-Baton (1879-1940), est un chef d’orchestre français. Entre 1916 et 1918, il a dirigé des orchestres aux Pays-Bas dans le cadre d’une mission de propagande artistique. Il est à la barre de l’orchestre des Concerts Pasdeloup de 1918 à 1932, et mène en parallèle une carrière de chef d’orchestre invité dans de nombreux orchestres à l’international (Tchamkerten 2001).

-

[37]

« Renseignements produits à l’appui d’une proposition de Chevalier dans la Légion d’honneur » (1925), dossier de membre de la Légion d’honneur, AN, 19800035/338/45485. Bien que son titre ne soit jamais clairement défini, Vuillermoz a effectivement joué un rôle de premier plan dans les Concerts Pasdeloup. Par exemple, le contrat entre Serge Sandberg et Rhené-Baton daté du 4 [février(?)] 1918 stipule que ce dernier « devra chaque semaine dans une réunion à jour fixe, avec M. M. Sandberg & Vuillermoz, soumettre tous les programmes, toutes les propositions d’engagement de solistes, toute idée de campagne artistique, toute directive générale concernant les dits Concerts. Les décisions seront prises par le Conseil formé de M. M. Sandberg, Vuillermoz & R. Baton. Au cas de partage des voix, les décisions seront acquises à la majorité. » (Bibliothèque nationale de France, Département des Arts du spectacle, 4o-COL-59 [fonds Serge Sandberg], dossier 931). En outre, Vuillermoz semble avoir été le rédacteur en chef de la revue Sinfonia, organe officiel des Concerts Pasdeloup publié de 1919 à 1921. Banèse (1919) ajoute à l’équipe de direction des Concerts Pasdeloup le nom de Maurice Bex, ami de Vuillermoz et critique musical qui a collaboré à ses côtés à plusieurs organes de presse. La participation de ce dernier semble plus officieuse, puisque son nom n’apparaît dans aucun des documents consultés du Fonds Serge Sandberg concernant les Concerts Pasdeloup.

-

[38]

Pour une analyse du recueil de critiques de Vuillermoz Musiques d’aujourd’hui publié en 1923, moment clef dans l’affirmation de l’autorité de Vuillermoz, voir Trottier 2018.

-

[39]

D’ailleurs, il y eut une tentative avortée de République séparatiste rhénane en 1919 et une éphémère République rhénane en 1923-1924 (Milkovitch-Rioux 2003a, 326-327). À partir de l’arrivée au pouvoir du Cartel des gauches en 1924, la politique briandiste renonce à stimuler l’indépendance ou l’autonomie de la Rhénanie. Tirard se concentre alors sur les réparations de guerre (Milkovitch-Rioux 2003a, 328).

-

[40]

Cette hostilité était alimentée par la campagne de propagande de la « Honte noire » qui attribue divers sévices aux troupes coloniales françaises formées de soldats noirs qui sont présentes en Rhénanie.

-

[41]

Plusieurs occupations françaises en Rhénanie se sont succédé. La ville de Mayence a été occupée une première fois en 1688-1689 dans le cadre du Sac du Palatinat mené par les armées de Louis xiv. Les armées issues de la Révolution l’ont occupé en 1792-1793 puis de 1997 à 1814. L’occupation des années 1920 constitue donc la quatrième.

-

[42]

Sur les liens entre La Revue musicale et la NRf, voir Duchesneau 2017. La Revue rhénane et La Revue musicale ont une mise en page quasi identique.

-

[43]

Sur cet épisode des Concerts Pasdeloup, voir Nichols 2002, 43-44.

-

[44]

Nous respectons la graphie originale des noms dans les citations.

-

[45]

Par exemple, l’historien et dramaturge français Frantz Funck-Brentano est membre de l’Action française de Charles Maurras, et tient un discours plus nationaliste, dans notamment deux articles sur la musique.

-

[46]

Le groupe des Apaches désigne un groupe d’amis musiciens et artistes qui se sont réunis du tournant du xxe siècle jusqu’en 1914, formé entre autres par Maurice Ravel, Florent Schmitt, Ricardo Viñes, Désiré-Émile Inghelbrecht, Léon-Paul Fargue, Paul Sordes, Maurice Delage, Michel-Dimitri Calvocoressi et Vuillermoz (Pasler 2007).

-

[47]

Le dossier de l’épuration judiciaire de Vuillermoz est conservé aux Archives nationales de France (AN), site Pierrefitte-sur-Seine, France, Z-5-156, dossier 6464. Sur l’épuration des musiciens et des musicologues après la Deuxième Guerre mondiale, voir Le Bail 2016, 207-271 et Iglesias 2014, 341-366.

-

[48]

AN Z-5-156, dossier 6464, chemise « instruction », pièce #21, procès-verbal rédigé par Louis Nabor, commissaire de la Section de police de Sûreté de Marseille en exécution d’une commission rogatoire du Juge d’instruction Reige de la cour de justice du Département de la Seine, 1er juin 1945.

Bibliographie

- Anonyme (1921). « Le danger de la propagande intellectuelle française », Bulletin de presse, no 439, 20 juillet, p. 4.

- Anonyme (2001). « Prod’homme, J(acques) G(abriel) », Grove Music Online, http://www.oxfordmusiconline.com, consulté le 23 février 2019.

- Anselmini, François (2013). « Alfred Cortot et la mobilisation des musiciens français pendant la Première Guerre mondiale », Vingtième Siècle : Revue d’histoire, no 118, p. 147-157.

- Banèse, Antoine (1919). « Les concerts : Concerts Pasdeloup — Réouverture », Le Figaro, vol. 65, 3e série, no 278, 6 octobre, Paris, p. 3.

- Buch, Esteban (2004). « “Les Allemands et les Boches” : La musique allemande à Paris pendant la Première Guerre mondiale », Le Mouvement social, no 208, p. 45-69.

- Buch, Esteban (2006). « Vincent d’Indy et la Première Guerre mondiale : Sinfonia brevis de bello gallico », dans Manuela Schwartz et Myriam Chimènes (dir.), Vincent d’Indy et son temps, Sprimont, Mardaga, p. 21-26.

- Buch, Esteban (2009). « Composer pendant la guerre, composer avec la guerre », dans Stéphane Audoin-Rouzeau, Esteban Buch, Myriam Chimènes et Georgie Durosoir (dir.), La Grande Guerre des musiciens, Lyon, Symétrie, p. 135-159.

- Caballero, Carlo (1999). « Patriotism or Nationalism? Fauré and the Great War », Journal of the American Musicological Society, vol. 52, no 3, p. 593-625.

- Duchesneau, Michel (1996). « La musique française pendant la Guerre 1914-1918 : Autour de la tentative de fusion de la Société Nationale de Musique et de la Société Musicale Indépendante », Revue de Musicologie, vol. 82, n° 1, p. 123-153.

- Duchesneau, Michel (1997). L’avant-garde musicale à Paris de 1871 à 1939, Liège, Mardaga.

- Duchesneau, Michel (2017). « La Revue musicale ou le phoenix musical », Revue musicale OICRM, vol. 4, n° 2, p. 19-34.

- Forcade, Olivier (2016). La censure en France pendant la Grande Guerre, Paris, Fayard.

- Fulcher, Jane F. (1999). « The Composer as Intellectual: Ideological Inscriptions in French Interwar Neoclassicism », The Journal of Musicology, vol. 17, no 2, p. 197-230.

- Gaboriaud, Marie (2014). « Les discours musicaux pendant la Grande Guerre : Repli identitaire ou moyen de communication transnational ? », dans Gislinde Seybert et Thomas Stauder (dir.), Heroisches Elend : Der Erste Weltkrieg im intellektuellen, literarischen und bildnerischen Gedächtnisder europäischen Kulturen/Misères de l’héroïsme : La Première Guerre mondiale dans la mémoire intellectuelle, littéraire et artistique des cultures européennes/Heroic Misery : The First World War in the Intellectual, Literary and Artistic Memory of the European Cultures, Frankfurt am Main, Peter Lang, p. 1479-1490.

- Heu, Pascal Manuel (2003). Le Temps du cinéma : Émile Vuillermoz, père de la critique cinématographique, Paris, L’Harmattan.

- Heu, Pascal Manuel (2015). « À la recherche du patriarche perdu : La critique, le prospecteur d’arts Émile Vuillermoz (1878-1960) et le cinéma », thèse de doctorat, 3 vol., Université Paris I Panthéon-Sorbonne.

- Holoman, D. Kern (2004). The Société des concerts du Conservatoire, 1828-1967, University of California Press.

- Iglesias, Sara (2014). Musicologie et Occupation : Science, musique et politique dans la France des « années noires », Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme.

- Kelly, Barbara L. (2008). « Debussy and the Making of a Musicien Français: Pelléas, the Press, and World War i », dans Barbara L. Kelly (dir.), French Music, Culture, and National Identity, 1870-1939, Rochester, University of Rochester Press, p. 58-76.

- Kelly, Barbara L. et Christopher Moore (2018). « Introduction: The Role of Criticism in Interwar Musical Culture », dans Barbara L. Kelly et Christopher Moore (dir.), Music Criticism in France, 1918-1939: Authority, Advocacy, Legacy, Woodbridge, Boydell Press, p. 1-16.

- Lavedan, Henri (1914). Le Credo patriotique, Paris, Jouet et Brillard.

- Lavedan, Henri ([1916]). Le Credo patriotique, musique d’Alfredo Barbirolli, Paris, E. Gallet, E.G.7692.

- Le Bail, Karine (2016). La musique au pas : Être musicien sous l’Occupation, Paris, CNRS éditions.

- Leduc, Marie-Pier (à paraître). « D’une critique militante à une critique de médiation : Une évolution de la conception de la critique musicale chez Émile Vuillermoz », dans Timothée Picard (dir.), La critique musicale au xxe siècle, vol. 1 : Théories, conceptions et comparaisons avec les autres arts, Rennes, Presses universitaires de Rennes.

- Leteuré, Stéphane (2014). Camille Saint-Saëns et le politique de 1870 à 1921 : Le drapeau et la lyre, Paris, Vrin.

- Manigand, Christine (2007). « Louise Weiss, Aristide Briand et L’Europe nouvelle », dans Jacques Bariéty (dir.), Aristide Briand, la Société des Nations et l’Europe, 1919-1932, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, p. 204-278.

- Milkovitch-Rioux, Catherine (2003a). « Annexe i : L’Occupation française en Rhénanie », dans Dany Hadjadj, Catherine Milkovitch-Rioux et Alain Schaffner (dir.), Correspondance Alexandre Vialatte — Henri Pourrat, tome 2 : Lettres de Rhénanie i, février 1922-avril 1924, Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise Pascal, p. 319-331.

- Milkovitch-Rioux, Catherine (2003b). « Annexe ii : La Revue rhénane », dans Dany Hadjadj, Catherine Milkovitch-Rioux et Alain Schaffner (dir.), Correspondance Alexandre Vialatte — Henri Pourrat, tome 2 : Lettres de Rhénanie i, février 1922-avril 1924, Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise Pascal, p. 333-346.

- Moore, Rachel (2018a). « The Legacy of War: Conceptualising Wartime Musical Life in the Post-War Musical Press, 1919-1920 », dans Barbara L. Kelly et Christopher Moore (dir.), Music Criticism in France, 1918-1939: Authority, Advocacy, Legacy, Woodbridge, Boydell and Brewer, p. 245-265.

- Moore, Rachel (2018b). Performing Propaganda: Musical Life and Culture in Paris during the First World War, Woodbridge, Boydell and Brewer.

- Nichols, Roger (2002). The Harlequin Years: Music in Paris 1917-1929, University of California Press.

- Pasler, Jann (2007). « A Sociology of the Apaches: “Sacred Battalion” for Pelléas », dans Barbara Kelly and Kerry Murphy (dir.), Berlioz and Debussy: Sources, Contexts and Legacies, London, Ashgate, p. 148-166.

- Rajsfus, Maurice (2014). La censure militaire et policière, 1914-1918, Paris, Cherche Midi.

- Schmid, Marion (2008). « À bas Wagner! The French Press Campaign against Wagner during World War i », dans Barbara L. Kelly (dir.), French Music, Culture, and National Identity, 1870-1939, Rochester, University of Rochester Press, p. 77-91.

- Segond-Genovesi, Charlotte (2007). « 1914-1918 : L’activité musicale à l’épreuve de la guerre », Revue de musicologie, vol. 93, no 2, p. 399-434.

- Segond-Genovesi, Charlotte (2009). « De l’Union sacrée au Journal des débats : Une lecture de la Gazette des classes du Conservatoire (1914-1918) », dans Stéphane Audoin-Rouzeau, Esteban Buch, Myriam Chimènes et Georgie Durosoir (dir.), La Grande Guerre des musiciens, Lyon, Symétrie, p. 175-190.

- Segond-Genovesi, Charlotte (2013). « Penser l’après-guerre : Aspirations et réalisations dans le monde musical (1914-1918) », dans Lionel Pons (dir.), Lucien Durosoir : Un compositeur moderne né romantique, actes du colloque (Palazetto Bru Zane, Venise, 19-20 février 2011), Albi, Fraction, p. 5-39.

- SIM (1915). « À nos Abonnés, À nos Lecteurs », Bulletin musical publié par les soins de La Revue musicale SIM et Courrier musical réunis, mars, p. 1. L’auteur est probablement Émile Vuillermoz.

- Tchamkerten, Jacques (2001). « Rhené-Baton [Baton, René (Emmanuel)] », Grove Music Online, http://www.oxfordmusiconline.com, consulté le 23 février 2019.

- Trottier, Danick (2018). « Creating a Canon: Émile Vuillermoz’s Musiques d’aujourd’hui and French Musical Modernity », dans Barbara L. Kelly et Christopher Moore (dir.), Music Criticism in France, 1918-1939: Authority, Advocacy, Legacy, Woodbridge, Boydell Press, p. 293-315.

- Vierne, Louis (1921). « J. S. Bach et l’école d’orgue française contemporaine », La Revue rhénane/Rheinische Blätter, vol. 2, no 3, 1er décembre, p. 950-854.

- Voss, Ingrid et Jürgen Voss (1982). « Die Revue Rhénane als Instrument der französischen Kulturpolitik am Rhein (1920-1930) », Archiv für Kultergeschichte, vol. 64, no 2, p. 403-451.

- Vuillermoz, Émile (1909). « La Schola et le Conservatoire », Mercure de France, vol. 81, no 294, 16 septembre, p. 234-243.

- Vuillermoz, Émile (1911). « La vie théâtrale : Semaine musicale », Paris-Midi, vol. 1, no 228, 22 septembre, p. 2.

- Vuillermoz, Émile (1915). « Le Credo du musicien », Bulletin musical publié par les soins de La Revue musicale SIM et Courrier musical réunis, mars, p. 5.

- Vuillermoz, Émile (1916a). « La musique au concert », Théâtres et Concerts, vol. 1, no 1, janvier, p. 4.

- Vuillermoz, Émile (1916b). « Chronique : Musique de guerre », Le Temps, vol. 56, no 19 925, 25 janvier, Paris, p. 3.

- Vuillermoz, Émile (1916c). « Chronique : Imprévoyance », Le Temps, vol. 56, no 19 939, 8 février, Paris, p. 3.

- Vuillermoz, Émile (1916d). « Stratégie musicale : Le rajeunissement des cadres », La Grande Revue, année 20, vol. 90, no 4, avril, p. 285-292.

- Vuillermoz, Émile (1916e). « Chronique : Intendance », Le Temps, vol. 56, no 20 065, 13 juin, Paris, p. 3.

- Vuillermoz, Émile (1916f). « Festival de musique française », Musique et Théâtre, vol. 1, no 2, juillet, p. 13.

- Vuillermoz, Émile (1917a). « [Lettre du 18 janvier 1917] », Gazette des classes du Conservatoire, no 5, février, p. 36-38.

- Vuillermoz, Émile (1917b). « La musique au concert », Le Théâtre et La Musique, vol. 2, no 4, avril, p. 9.

- Vuillermoz, Émile (1917c). « La machine à finir la guerre, par Régis Gignoux et Roland Dorgelès », Le Théâtre et La Musique, vol. 2, no 6, août, p. 1-2.

- Vuillermoz, Émile (1918a). « À nos amis d’Amérique », Le Théâtre et La Musique, vol. 2, no 9, décembre 1917- janvier 1918, p. 5-6.

- Vuillermoz, Émile (1918b). « La musique : La Société musicale indépendante », L’Éclair, vol. 31, no 10 687, 10 mars, Paris, p. 3.

- Vuillermoz, Émile (1918c). « La musique : Les concerts Pasdeloup », L’Éclair, vol. 31, no 10 693, 16 mars, Paris, p. 3.

- Vuillermoz, Émile (1918d). « Les forces intellectuelles », L’Éclair, 21 avril (coupure de presse conservée dans le FEV, MMM, boîte 7).

- Vuillermoz, Émile (1918e). « Le nationalisme musical », L’Éclair, vol. 31, no 10 745, 7 mai, Paris, p. 1.

- Vuillermoz, Émile (1918f). « La musique : Le cas Wagner », L’Éclair, vol. 31, no 10 773, 5 juin, Paris, p. 3.

- Vuillermoz, Émile (1918g). « La vie musicale », L’Europe nouvelle, vol. 1, no 39, 5 octobre, p. 1876-1877.

- Vuillermoz, Émile (1918h). « La vie musicale », L’Europe nouvelle, vol. 1, no 40, 12 octobre, p. 1926.

- Vuillermoz, Émile (1918i). « La vie musicale : Les grands concerts », L’Europe nouvelle, vol. 1, no 43, 2 novembre, p. 2068-2069.

- Vuillermoz, Émile (1918j). « La vie musicale : Examen de conscience », L’Europe nouvelle, vol. 1, no 44, 9 novembre, p. 2117.

- Vuillermoz, Émile (1918k). « La vie musicale : Les marmitons », L’Europe nouvelle, vol. 1, no 47, 30 novembre, p. 2260-2261.

- Vuillermoz, Émile (1920). « Courrier de Paris : Le cas Wagner/Der Fall Wagner », La Revue rhénane/Rheinische Blätter, vol. 1, no 3, 1er décembre, p. 120-123 et 146-148.

- Vuillermoz, Émile (1921a). « Courrier de Paris : Chorégraphie internationale/Internationale Tanzkunst », La Revue rhénane/Rheinische Blätter, vol. 1, no 4, 1er janvier, p. 186-189 et 214-216.

- Vuillermoz, Émile (1921b). « Courrier de Paris : Petit guide musical de poche/Theaterleben : Kleiner musikalischer Taschenführer », La Revue rhénane/Rheinische Blätter, vol. 1, no 5, 1er février, p. 254-256 et 268-270.

- Vuillermoz, Émile (1921c). « Le lyrisme napoléonien », La Revue rhénane/Rheinische Blätter, vol. 1, no 8, 1er mai, p. 459-461.

- Vuillermoz, Émile (1921d). « Claude Debussy/Claude Debussy », La Revue rhénane/Rheinische Blätter, vol. 1, no 9, 1er juin, p. 548-550 et 574-577.

- Vuillermoz, Émile (1922). « Le mois musical : Camille Saint-Saëns », La Revue rhénane/Rheinische Blätter, vol. 2, no 5, 1er février, p. 120-122.

- Vuillermoz, Émile (1923a). « La vie musicale : Arnold Schoenberg : Pierrot lunaire », La Revue rhénane/Rheinische Blätter, vol. 3, no 7-8, avril-mai, p. 494-497.

- Vuillermoz, Émile (1923b). « Chronique musicale : Hans Krasa », La Revue rhénane/Rheinische Blätter, vol. 4, no 1, octobre, p. 52-54.

- Vuillermoz, Émile (1933). « Quelques-uns des problèmes soulevés à Florence », Candide, vol. 10, no 476, 18 mai, p. 15.

- Watkins, Glenn (2003). Proof through the Night: Music and the Great War, Berkeley, University of California Press.

- Weiss, Louise (1970) [1968]. Mémoire d’une Européenne, vol. 1 : 1893-1919, Paris, Payot.

- Wheeldon, Marianne (2009). Debussy’s Late Style, Bloomington, Indiana University Press.

- Wheeldon, Marianne (2018). « Debussy’s “Reputational Entrepreneurs”: Vuillermoz, Koechlin, Laloy and Vallas », dans Barbara L. Kelly et Christopher Moore (dir.), Music Criticism in France, 1918-1939: Authority, Advocacy, Legacy, Woodbridge, Boydell Press, p. 219-243.

- Winock, Michel (1990) [1982]. Nationalisme, antisémitisme et fascisme en France, Paris, Éditions du Seuil.

Liste des figures

Illustration 1

Liste des tableaux

Tableau 1

Liste des organes de presse dans lesquels Vuillermoz a publié durant la Première Guerre mondiale

10.7202/1043218ar

10.7202/1043218ar