Résumés

Résumé

Pourquoi l’attente de la prochaine saison d’une série télévisée est-elle aussi insoutenable que courte, alors que celle du roman équivalent, inconfortable sans doute, est cependant, à l’évidence, possible ? Cet article propose des pistes de réponse à partir des exemples comparés de A song of Ice and Fire de George Martin et de Game of Thrones (Weiss et Benioff, HBO) : la démarche veut ainsi repérer des points de différenciations entre des consommations sérielles, littéraire et télévisuelle, qui présentent par ailleurs de nombreux points communs. En notre ère du transmedia et alors même que la carrière de Martin le place au cœur de ces logiques de convergence, il n’en reste pas moins que son œuvre illustre une certaine spécificité résistante du livre, qui a à voir avec le rapport à l’auteur et à ses intermittences.

Mots-clés :

- série télévisée,

- série romanesque,

- comparaison,

- Game of Thrones,

- George Martin,

- auteur

Abstract

Why is it so hard to wait for the next season of a TV show, though the timespan is short, while we all know we can wait for the next novel, even when we don’t like that at all? This paper will suggest answers to this question, based on the comparison of the series A song of Ice and Fire by George Martin and Game of Thrones by Weiss et Benioff (HBO). It should allow to spot differences between serialized receptions of TV shows and novels, that are similar in many ways. In our time of transmedia storytelling and even as Martin’s career places him at the heart of convergence culture, his literary work illustrates nevertheless something still specific to books, the author persona and its « intermittencies ».

Keywords:

- TV show,

- novels,

- comparison,

- Game of Thrones,

- George Martin,

- author

Corps de l’article

Introduction

Game of Thrones (GoT) n’est pas n’importe quelle série : elle constitue un objet culturel à la fois très visible, au centre de l’attention saison après saison et jusqu’en mai 2019[1], et très atypique en apparence, extrême à de nombreux points de vue et notamment celui qui fera l’objet de cet article : l’intensité affective des attentes quant à la série télévisée ne semble avoir d’égale que la durée toujours plus longue séparant deux livraisons de la série romanesque inachevée dont elle est l’adaptation, A Song of Ice and Fire (ASoIaF, Le Trône de fer dans sa traduction française). Il s’agira cependant de prendre cet exemple exceptionnel comme support d’une réflexion comparatiste qui entend en élargir les leçons. Si l’on considère les deux séries, romanesque[2] et télévisée[3], on ne peut qu’être frappé par le spectaculaire croisement de leurs avancées respectives – la série télévisée, partie avec quinze ans de retard en 2011, a rattrapé son retard en cinq saisons, et se termine trois ans plus tard tandis que la parution des volumes est durablement à l’arrêt, depuis cette même année 2011 où a débuté la diffusion de leur adaptation sur HBO. Pourquoi l’intervalle entre les saisons d’une série est-il bien plus contraint que celui qui s’étend entre les volumes d’un cycle romanesque ? Faut-il n’y voir qu’un phénomène psychologique, déterminant une attente insoutenable dans le premier cas, tolérable dans le second ? ou bien, plus largement, l’effet sensible de logiques de production et de consommation médiatiques ?

Cette question devrait permettre de repérer des points de différenciations entre des consommations sérielles, littéraire et télévisuelle, qui présentent par ailleurs de nombreux points communs (Goudmand 2018). En notre ère du transmedia et alors même que la carrière de Martin le place au cœur de ces logiques de convergence, il n’en reste pas moins que son œuvre illustre une certaine spécificité résistante du livre, qui a à voir avec le rapport à l’auteur et à ses intermittences.

Un constat : deux normes médiatiques différentes concernant les intervalles

Il faut commencer par un court rappel des faits, mettant chaque fois l’exemple de ASoIaF/GoT en perspective avec des tendances plus générales. Le calendrier de parution des volumes romanesques montre à l’évidence combien les dates d’édition s’espacent – si bien que la durée de l’attente s’allonge. Les trois premiers volumes ont en effet été publiés dans des délais raisonnables, un tous les deux ans : A Game of Thrones en 1996, A Clash of Kings en 1998, A Storm of Swords en 2000. On sait que les auteurs d’ensembles romanesques s’efforcent en général de tenir un rythme de publication suffisamment soutenu pour limiter la forte tendance de ce marché à la déperdition de lecteurs entre chaque volume – un rythme d’un volume par an, voire tous les deux ans, fait office de norme, du Club des Cinq d’Enid Blyton (1942–1963) aux premiers Harry Potter de J.K. Rowling (1997–2007) en passant par des exemples de fantasy française encore en cours, Les Dieux sauvages de Lionel Davoust (un volume par an depuis 2017 (2017–2019)) ou Rois du monde de Jean-Philippe Jaworski (un volume tous les deux ans depuis 2013 (2013–2019)) ; mais on sait aussi que certains producteurs de contenu écrit ou imprimé ont été et sont encore soumis à des cadences bien plus rapides, à une productivité qui impose le vocabulaire de l’industrie pour tenir un calendrier de parution hebdomadaire ou mensuel – les feuilletonistes, les auteurs de comics, les mangakas… On est dans ce cas du côté de ce que Paul Bleton a pu identifier comme la configuration de base de son modèle de la lecture sérielle, où les producteurs visent la « quasi-synchronie du temps de l’édition et du temps de la lecture »[4].

On pourrait en déduire que Martin se conforme dans un premier temps à un schéma de production et de consommation courant, avant de s’en éloigner progressivement. Tel n’est cependant pas le cas, d’une part parce qu’il a en réalité dévié dès le début, d’autre part parce que ce type de déviation est si courant qu’il en devient une norme en soi pour les romans-mondes des genres de l’imaginaire. Il y a en effet eu expansion immédiate, des délais séparant les volumes et du volume total de ceux-ci de façon concomitante : déjà le deuxième épisode, paru si rapidement, contient des centaines de pages coupées du premier (qui était donc, d’emblée, trop long) ; et durant ces mêmes deux premières années où le projet semblait suivre un cours régulier, prévisible et satisfaisant, il a en fait doublé, passant de ce qui devait être au départ une trilogie, à un plan qui s’établit alors (en 1999-2000) à six volumes, pour monter à sept volumes dès la rédaction du roman suivant – à chaque fois que Martin publie un roman, il découvre qu’il doit revoir le plan d’ensemble pour en prévoir un de plus. Paru après cinq ans de délai, A Feast for Crows (vol. 4), n’est en effet que la première partie d’un diptyque qu’il formera avec le cinquième volume, alors annoncé comme imminent –A Dance with Dragons, second volet, ne sera cependant publié que six ans plus tard encore, en 2011. Et depuis on attend The Winds of Winter. Les livres devenant de plus en plus gros, ils sont de plus en plus longs à écrire d’une part, et aussi nécessairement de plus en plus nombreux pour recevoir le même contenu car il y a des limites à la taille possible de chaque volume individuel[5] ; les livres de Martin ont toujours été énormes, mais ils ont tendu à l’être de plus en plus, comme en témoignent les chiffres fournis par l’auteur qui insiste sur ce point :

A GAME OF THRONESweighed in at 1088 pages in manuscript, not counting the appendices. A CLASH OF KINGS was even longer at 1184 pages, not counting the appendices. And A STORM OF SWORDS measured a gargantuan 1521 pages in manuscript, not counting the (etc.)

(2005, je souligne)

Une telle inflation peut sembler aberrante, mais, on l’a annoncé, elle s’avère très répandue – normale pourrait-on écrire, tant cette tendance apparait comme parfaitement liée à la logique même de la forme cyclique, dont les potentialités d’expansion constituent une des principales caractéristiques[6]. Il y a de plus en plus à dire au fur et à mesure que l’histoire s’écrit : le monde s’étend, les personnages se multiplient, les chronologies de chaque lieu et de chaque personnage s’allongent, et même si Martin en élimine un bon nombre, il en reste toujours plus. Cette complexité croissante est bien identifiée par l’auteur comme la cause principale de son incapacité à combler son retard :

The Winds of Winter is not so much a novel as a dozen novels, each with a different protagonist, each having a different cast of supporting players and antagonists and allies and lovers around them, and all of these weaving together in an extremely complex fashion. So it’s very, very challenging .

(2018)

Les deux exemples cités plus haut illustraient cette tendance - Lionel Davoust tient certes pour l’instant son rythme annuel pour Les Dieux sauvages, mais la trilogie prévue est en trois ans devenue une pentalogie annoncée, aux volumes énormes ; Jean-Philippe Jaworski publie certes un roman de Rois du monde tous les deux ans, mais les trois « branches » annoncées se sont subdivisées en rameaux, pas moins de 4 pour la seule « deuxième branche ». Les exemples sont innombrables, certains servant d’étalon, ou d’épouvantail, comme c’est le cas de Robert Jordan dont on s’inquiète régulièrement que Martin ne suive le même chemin, qui commence à publier La Roue du temps en 1990 (1990–2007) et meurt 17 ans plus tard sans l’avoir terminé, après 11 volumes et une préquelle.

La production de volumes compagnons, qui viennent s’intercaler dans la chronologie de parution, représente un autre type d’expansion par bourgeonnement très pratiqué par Martin : la série Dunk et l’Œuf, novellas préquelles se déroulant plusieurs générations avant les événements d’ASoIaF, devrait comporter 6 à 12 nouvelles annoncées, dont trois sont pour l’heure parues (1998–2010), et les récits des origines de son monde constituent l’essentiel des publications de Martin depuis 2011 (2014; 2018). On peut estimer que de tels addenda viennent en partie combler les attentes ou bien au contraire qu’ils les entretiennent, les attisent, comme une braise sur laquelle on viendrait souffler pour la refaire flamber de plus belle et que le feu ne s’éteigne pas… Et on peut en dire autant des adaptations sur d’autres médias, quand elles débutent avant l’achèvement de la série adaptée, comme cela fut le cas par exemple avant GoT pour Harry Potter au cinéma[7].

ASoIaF n’a donc rien d’atypique dans son inflation et ses vecteurs d’expansion multiple, et pas davantage dans les durées d’attente que l’ensemble romanesque nous impose, tant là encore les exemples de reprises tardives et d’intervalles gigantesques entre ouvrages sont courants : c’est Conan Doyle forçant ses aficionados à attendre 8 ans entre Le Dernier problème (1893) et Le Chien des Baskerville (1902), Asimov reprenant et reconfigurant massivement ses séries des années 60 à la fin des années 80, Tolkien qui publie un roman en 1937 (Le Hobbit), un second, découpé en 3 tomes, en 1954-55 (Le Seigneur des Anneaux), et puis qui meurt sans avoir achevé celui attendu ensuite, le Silmarillion dont une première version paraît en 1977. Avec certes une autonomie plus grande de chacun des ouvrages, mais une attente publique très forte chaque fois, les délais atteignent dans cet exemple des durées de 15 à 20 ans entre chaque occurrence.

Pour en venir au contraste avec le cas de la série télévisée que nous souhaitons mettre en lumière, de tels exemples s’y révèlent beaucoup plus rares et ne se font qu’au prix d’une modification massive des données premières de la diégèse – qu’il s’agisse des générations successives de Star Trek[8], des deux époques de production de Dr Who (1963–1985; 2005–2020, comparable aux deux temps du méta-cycle d’Asimov), ou encore du retour prophétisé de Twin Peaks (1990–1991, 2017) – qui avec son délai de 25 ans entre les saisons 2 et 3 rejoint le cas de Tolkien ! La poussée du marché de la nostalgie tend en vérité à la multiplication récente de tels exemples – des séries à scansions longues et/ou irrégulières imposant des intervalles imprévisibles (ainsi le retour de X-Files (1993–2018 avec une coupure entre 2002 et 2016), sans compter les divers reboots qui présentent un cas différent quant aux questions de continuité).

Le cas hyper-majoritaire pour la série télévisée n’en demeure pas moins celui de la diffusion d’une « saison » par an, les chiffres d’audience permettant ou non son renouvellement et donc la mise en production et le tournage immédiat de la saison suivante. Quand une série à succès comme Les Revenants fait attendre trois ans sa saison 2 sur Canal+ (2012–2015), ce délai est analysé comme une sorte d’accident industriel témoignant de l’immaturité persistante du système de production et notamment d’écriture en France.

La série télévisée GoT suit donc bien sa propre norme médiatique durant ses six premières saisons, avec une parfaite régularité de 10 épisodes livrés pour diffusion entre avril et juin – les intrigues buissonnantes de Martin ont dû être soigneusement et parfois sévèrement taillées, comme les buis d’un jardin à la française, pour s’adapter à ce volume préconçu. Les divergences apparaissent seulement, et d’abord légèrement, lorsque la décision est actée de clore la série au bout de 8 saisons – un tel terminus ad quem, comme l’ont bien montré les travaux de Florent Favard (2019), modifie en effet les objectifs mêmes des créateurs de la série : au lieu d’opérer dans une temporalité de la narration fondamentalement ouverte (ça finira, oui, nous promet-on, mais quand ?, personne ne peut alors le dire), ils doivent désormais adapter finement deux paramètres, ce qui reste à dire et le temps qui reste pour le dire. Producteurs et scénaristes de GoT choisissent alors des épisodes moins nombreux mais plus longs, qui prennent surtout plus de temps pour se faire d’une manière qui soit jugée satisfaisante au regard des attentes placées en eux… D’un décalage de 3 mois pour la saison 7, on est passé à une année blanche en 2018, mais le caractère exceptionnel de cette décision a été marqué de manière extrêmement claire : il s’agissait de finir dignement, d’une manière inégalée, une série elle-même unique en son genre et dans l’histoire.

Un faisceau d’explications : qui est comptable de la durée ?

Pourquoi donc une telle différence – pourquoi est-il courant d’attendre de longues années le prochain roman et a fortiori l’achèvement de l’ensemble quand la série télévisée semble pour sa part contrainte à un rythme beaucoup plus soutenu et régulier ? Cela signifie certes que les lecteurs et le marché du livre doivent le supporter, tandis que les spectateurs et l’industrie de la télévision et de la VOD ne le peuvent pas – mais pourquoi ?

On peut proposer d’abord un premier facteur d’explication interne, dans le sens où il est lié aux contraintes de narration propres à chaque média : les possibilités de représentation de l’écoulement du temps sont plus contraintes pour l’image en prise de vue réelle. Celle-ci ne peut en effet ni arrêter ni accélérer ce passage dès lors qu’il s’incarne dans le corps physique d’un acteur. Le temps passe plus vite à l’image, ou plus exactement il passe de manière inéluctable, même quand on cherche à prétendre l’inverse – des effets de discrépance visuelle apparaissent lorsque le temps est censé ne pas s’être écoulé mais que nos yeux nous disent le contraire (Besson 2015). Le cas de Brandon Stark (Bran) illustre bien ce problème de l’image ; son interprète, Isaac Hempstead-Wright, ayant été casté à la pré-adolescence, âge particulièrement délicat par ses transformations physiques accélérées, s’est vraiment métamorphosé entre les saisons 1 et 4, comme le note ce montage parodique.

Figure 1

Montage mettant en lumière l’évolution physique de Bran au fil des saisons. Crédits : jayenuu (2014).

On peut rendre compte de cette évolution physique si on adopte pour la série télévisée une timeline (un déroulé chronologique) suivant l’intuition commune qui égale temps de la diégèse et temps de la diffusion, si bien qu’une saison correspond à un an dans l’histoire racontée – c’est ce que font certains Wiki consacrés à la série télévisée qui, en partant de la date du début de la guerre des 5 rois, 298, ajoutent un an par saison, ce qui nous amène en 304 à la saison 8.

Figure 2

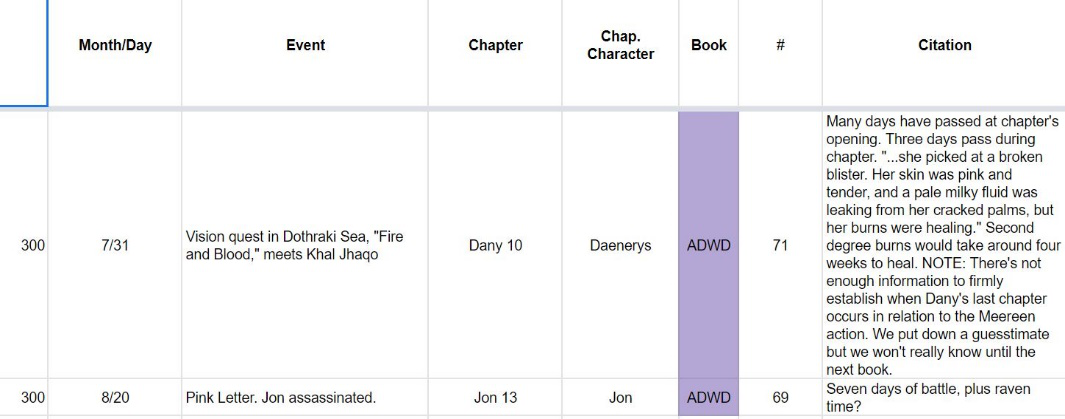

Mais les rares indices chronologiques présents dans les romans (essentiellement des notations d’intervalles) amoureusement compilés par des fans, nous amènent seulement en juillet 300 à la fin de A Dance with Dragons, soit deux ans après le huitième anniversaire de Bran :

Figure 3

Chronologie précise du cycle romanesque par ses fans. Crédits : Document collaboratif créé le 10 avril 2013 à l’initiative de Private Major, Jen_Snow, et feldman10 (sur le forum Westeros.org et le groupe reddit r/asoiaf).

Outre que les timelines ne peuvent rester durablement compossibles, l’effet de durée vécue n’est pas totalement cohérent dans la série télé, car a contrario de Bran qui a si vite grandi, le bébé de Gilly, lui, a connu une curieuse croissance heurtée, nulle pendant 2 saisons (on le voit ci-dessous à la saison 5, sachant qu’il est né durant la saison 3) avant un rattrapage soudain à partir de la saison 6.

Figure 4

Le petit Sam dans la saison 5 (à gauche) et dans la saison 6 (à droite). Crédits : HBO, 2014 et 2015.

De tels raccourcis brutaux se sont multipliés dans cette saison et ont suscité la perplexité des spectateurs et de Martin lui-même : le temps qu’il faut pour couvrir les distances n’est plus du tout intégré à une trame narrative qui accélère jusqu’à l’excès de vitesse, sans compenser toutefois le retard accumulé dans les chronologies comparées.

La vraisemblance chronologique à l’écran est donc un des facteurs pour lesquels la série télévisée ne peut pas attendre. Les contrats liant les sociétés de production aux diffuseurs, la gestion complexe des emplois du temps des nombreux acteurs créent bien sûr tout un réseau de contraintes économiques et légales supplémentaires, mais dont on peut estimer qu’elles viennent permettre et garantir cette régularité qui est la clé d’une expérience de visionnage cohérente sur le long terme. Les enjeux financiers massifs (une série télévisée coûte et rapporte beaucoup plus qu’une série de romans) imposent de prendre très au sérieux ces questions, d’autant que les spectateurs ont intégré cette norme et ne peuvent attendre davantage.

Leur attente est courte mais fébrile, indissociablement, un tel niveau d’engagement et d’excitation – de tension suscitée par la narration, dans le vocabulaire de Baroni (2007) – pouvant difficilement être maintenu sur le long terme. Certes, les suspenses de fin de saison ou cliffhangers sont notoirement intenses dans GoT, les incertitudes accentuées par les chocs successifs de la disparition de personnages importants et aimés – ainsi celui portant sur, major spoiler, la mort de Jon Snow à la fin de la saison 4 ; mais cette même scène est présente dans A Dance with Dragons, et on attend toujours, huit ans plus tard à l’heure où est rédigé cet article, la résolution romanesque de ce suspense-là. Il ne s’agit pas de sous-entendre que les fans des romans sont plus patients ou moins violents dans leur passion : on sait que Martin a été très attaqué, insulté, menacé de mort, entre la parution des volumes 4 et 5, sur son blog dont il a ensuite verrouillé les commentaires. Mais les fans face aux romans et à l’auteur sont impuissants ; ils n’obtiennent rien, ils n’y peuvent rien (on va y revenir). Du côté de la série télé en revanche, des indices existent, des fuites sont possibles, car le monde narratif est multiplement greffé sur le monde réel : Anaïs Goudmand rappelle ainsi en accroche de sa thèse à quel point la chevelure de l’acteur Kit Harrington fut scrutée pour tenter d’en déduire des indices sur le sort du personnage (2018, pp. 13-14).

Ce qui change ici, c’est une question de sociabilités, et donc de partage de la durée et de l’attente. Le visionnage d’une série télévisée est une expérience sociale, que n’est pas tant la lecture d’un cycle, et ce toute considération de chiffres mise à part[9]. La proximité, d’écran à écran, semble de nature à baisser le coût d’entrée dans des pratiques numériques d’enrichissement et de partage – ne serait-ce que la consultation d’informations, qui sera moins spontanée et moins immédiatement fructueuse pour un lecteur. Cette sociabilité, partie intégrante de l’expérience sérielle, est dans notre exemple d’abord et surtout un partage de la durée : GoT faisant partie de ces séries encore diffusées sur un créneau, elle est regardée ensemble par des masses de spectateurs qui commentent collectivement leur visionnage en direct (le livetweet) puis durant les heures et les jours qui suivent, sur les autres canaux d’échange ; même pour ceux qui choisissent le replay ou le piratage, le risque de spoil est si élevé qu’il induit une consommation resserrée dans le temps. C’est maintenant qu’il faut avoir vu la série et en parler ensemble.

En contrepartie, cette expérience, liée à une temporalité partagée, est plus éphémère : elle court un vrai risque de se dater, de se périmer, sans qu’il y ait là la moindre nuance péjorative, et même si on ne nie en rien l’existence d’un patrimoine télévisé, d’une culture spécifique qui promeut ses propres classiques (Friends, Buffy…). Le livre a de ce point de vue l’avantage que l’imagination du lecteur opère les mises à jour que la prise de vue entrave – pour prendre deux exemples dans le même genre du space opera, Fondation d’Isaac Asimov se lit toujours très bien de façon décontextualisée (rien ne marque fortement les nouvelles comme datant des années 1940), alors que les premières saisons de Star Trek traversent certes le temps en tant que patrimoine de la culture SF, mais portent visiblement leur âge (ce qui fait d’ailleurs leur charme !), ne serait-ce qu’en raison des costumes et du design, marqueurs visuels. Certaines séries, comme les soaps, sont très durables, mais cette fois, à l’évidence non prévues pour être rediffusées, tout se passe comme si elles effaçaient leur propre passé en avançant dans le temps. Si l’expérience sérielle que décrit Anaïs Goudmand est toujours, en raison de sa diffusion discontinue, ancrée dans un contexte où elle s’enrichit de sa dimension communautaire, cet aspect informe davantage le cas de la série télévisée que de l’ensemble romanesque dont la « diffusion », comme on le dirait d’un médicament, est plus lente et continue.

Un dernier facteur d’explication peut encore être proposé : le rôle de l’auteur, fermement tenu ici par George Martin. On dit souvent ce rôle affaibli en régime sériel et médiatique ; il est en tout cas partagé sur une série télévisée. Or Martin a beau être un auteur de genre, issu de la contre-culture, à l’initiative d’un univers partagé, Wild Cards[10], auteur et producteur de séries télévisées durant une période de sa carrière[11], il adopte sur ces questions d’autorité ou d’auctorialité des positions fortes qu’on peut juger aujourd’hui un peu archaïques, celle d’une génération qui a commencé à écrire dans les années 1970. Son parti-pris à l’encontre de la fanfiction en témoigne notamment, qu’il condamne et refuse, dans des tribunes en ligne où il s’affirme simultanément comme le propriétaire et comme le père de ses créations, le seul autorisé, légalement, économiquement et affectivement, à décider de leur sort :

A writer’s creations are his livelihood. […] Those of us […] who prefer not to allow fan fictioners to use our worlds and characters are not doing it just to be mean. We are doing it to protect ourselves and our creations. […] Once you open that door, you can’t control who might come in.

[…] let me put aside the legal and financial aspects of all this for a moment, and talk about more personal ones, (…) about a writer’s relationship with the characters he creates. I don’t have any actual children, myself. My characters are my children, I have been heard to say. I don’t want people making off with them, thank you. Even people who say they love my children. I’m sure that’s true, I don’t doubt the sincerity of the affection, but still…

(2010)

Il n’hésite pourtant jamais à lancer des pistes de prolongements possibles qu’il ne pourra mener à bien – personne n’est plus sensible que lui aux tentations de l’expansion[12] –, et par ailleurs ces fanfics n’en existent pas moins, adoubées ou non.

Si les lecteurs et le marché du livre doivent supporter les délais et prolongements que l’auteur leur impose, ils ne le font pas de bon gré bien entendu. Les éditeurs de Martin préféreraient sans nul doute exploiter le succès en publiant de nouveaux volumes, mais ils n’ont pas le choix ; quant aux lecteurs, ils s’en sont pris à lui parce qu’ils le voyaient s’investir sur d’autres projets, au lieu d’écrire le roman attendu.

Some of you are angry that I watch football during the fall … some of you hate my other projects … some of you don’t want me attending conventions, teaching workshops, touring and doing promo, or visiting places like Spain and Portugal (last year) or Finland (this year). More wasting time, when I should be home working on A Dance with Dragons. After all, as some of you like to point out in your emails, I am 60 years old and fat, and you don’t want me to ‘pull a Robert Jordan’ on you and deny you your book .

(2009)

Mais en dehors de la situation imaginée par Stephen King dans Misery (1987), le pouvoir des lecteurs est limité : ils ont une capacité de nuisance par la malveillance, décuplée par les réseaux sociaux (mais Martin, qui a connu tardivement le succès, semble blindé contre de telles attaques), et par leur sanction économique (acheter ou non, mais les sommes sont sans commune mesure entre les marchés du livre ou de l’audiovisuel, et Martin est à l’abri du besoin…). L’histoire divulguée par la série télévisée étant significativement différente de celle qu’il a à nous raconter et qu’il est seul à pouvoir nous raconter ainsi, il reste incontournable. Ce caractère « incontournable » de Martin s’apprécie en contraste avec la permutabilité des auteurs de fictions audiovisuelles (producteurs, réalisateurs, scénaristes), dont l’auctorialité est diluée dans un collectif. Même si des nuances sont possibles (Twin Peaks, parmi d’autres exemples, inenvisageable sans David Lynch, et en symétrie, innombrables auteurs populaires « remplacés » par leurs éditeurs), dans le cas présent, à court et moyen terme, Martin est inséparable de son oeuvre écrite comme elle l’est de lui.

Neil Gaiman, qui a pris la défense de Martin dans une réponse à un lecteur qui lui demandait s’il trouvait normal que Martin fasse attendre son roman, et n’y consacre pas tout son temps, a dit dans des termes volontairement offensants cette non-soumission de l’auteur aux désirs de son public-client : “George Martin is not your bitch” ; et il faisait valoir d’autres intermittences, celle de l’auteur, de la vie, de l’inspiration, les intermittences du cœur (Gaiman 2009).

Conclusion

La liberté de Martin est liée à son succès, bien entendu, mais le pouvoir qu’il détient est bien celui de tout auteur, un pouvoir pas uniquement érotique certes mais en tout cas amoureux jusque dans son caractère singulier : comme pour toute relation passionnée, pour qui a aimé le début de son histoire, il est seul à savoir combler ce désir même qu’il a fait naître.Tous ces éléments sont en voie d’évolution – la question de l’âge des acteurs sera bientôt dépassée par les technologies de de-aging, l’obsolescence des images peut être contrée par des mises à jour comme celle des Star Wars par Georges Lucas, et du côté de l’écriture et de l’édition de livres, une nouvelle génération arrive pour laquelle Martin fait figure de dinosaure, tant l’activité d’auteur devient aussi celle d’une sorte de community manager dont un des talents consiste à attirer et à ne pas s’aliéner une fanbase. Mais en attendant, cette étude de cas montre, de manière peut-être inattendue, la permanence d’invariants médiatiques dont on pourrait penser que la culture de la convergence les affaiblit, voire les efface – la fiction écrite demeure moins dépendante de critères financiers et moins inscrite dans le flux temporel ; on y retrouve singularité, autorité, pérennité, un moindre lien aux demandes du public et aux durées du cycle de production court. L’autonomie du littéraire, complètement remise en cause à juste titre dans la pensée critique, par la contextualisation historique et les études culturelles, n’est peut-être alors pas seulement le fruit d’une vision légitimiste héritée du modernisme : celle-ci n’aurait fait qu’élever en critères de valeur essentialisés des traits qui s’avèrent, aussi, liés à des spécificités irréductibles de la fiction écrite dans le champ des cultures médiatiques.

Parties annexes

Notes

-

[1]

Préparé en avril 2019, cet article n’aborde pas la fin de la huitième saison de Game of Thrones.

-

[2]

George R.R. Martin, A Game of Thrones (1996), Le Trône de Fer, L’intégrale 1, trad. Jean Sola, Paris, J’ai Lu, 2010 ; A Clash of Kings (1998), Le Trône de Fer, L’intégrale 2, trad. Jean Sola, Paris, J’ai Lu, 2010 ; A Storm of Swords (2000), Le Trône de Fer, L’intégrale 3, trad. Jean Sola, Paris, J’ai Lu, 2010 ; A Feast for Crows (2005), Le Trône de Fer, L’intégrale 4, trad. Jean Sola, Paris, J’ai Lu, 2010 ; A Dance with Dragons (2011), Le Trône de Fer, L’intégrale 5, trad. Patrick Marcel, Paris, J’ai Lu, 2014.

-

[3]

Game of Thrones, série créée par David Benioff et D.B. Weiss, HBO, 2011-2019. Saison 1, 17 avril-19 juin 2011 (10 épisodes) ; Saison 2, 1er avil-3 juin 2012 (10 épisodes) ; Saison 3, 31 mars-9 juin 2013 (10 épisodes) ; Saison 4, 6 avril-15 juin 2014 (10 épisodes) ; Saison 5, 12 avril-14 juin 2015 (10 épisodes) ; Saison 6, 24 avril-26 juin 2016 (10 épisodes) ; Saison 7, 7 juillet-27 août 2017 (7 épisodes) ; Saison 8, 14 avril 2019-26 mai 2019 (6 épisodes).

-

[4]

« l’industrie paralittéraire espère que la sérialisation tendancielle de la consommation ne fera que reproduire la sérialisation éditoriale, le lecteur la collectionnant au fur et à mesure, dans l’attente impatiente du volume suivant – au risque de l’émoussement de l’intensité première, jusqu’à la déception ou l’ennui… et l’arrivée de séries de substitution » (Bleton 2005).

-

[5]

On notera d’ailleurs que dans l’édition originale française chez Pygmalion, avant leur reprise et retraduction en « intégrale », chacun des romans de Martin était découpé en 2, 3 et même 4 tomes.

-

[6]

Je me permets de renvoyer à mes travaux sur la question, depuis D’Asimov à Tolkien, cycles et séries en littérature de genre, jusqu’à l’article consacré au cas de Martin « Le Trône de fer, les routes sans fin d’un univers en expansion », Voyages imaginaires et récits des autres mondes (XIXe-XXIe siècles), octobre 2017, en ligne : http://www.fabula.org/colloques/document4817.php

-

[7]

La sortie du premier film date de 2001, et la publication du septième et dernier volume de 2007.

-

[8]

La première série, créée par Gene Roddenberry (NBC, 1966-1969) a été prolongée plus de 20 ans plus tard, occupées par une série animée et des films, avec Star Trek: The Next Generation (syndication, 1987-1994). Cet exemple de résurrection sous la pression des fans peut être rapproché de celui de Holmes

-

[9]

On estime à 90 millions le nombre d’exemplaires vendus pour les 5 volumes de ASoIaF, et l’audience cumulée à 30 millions de spectateurs par épisode de GoT pour la saison 7, chiffre multiplié par 4 par rapport à la saison 1.

-

[10]

27 anthologies sous la direction de George R.R. Martin depuis 1987.

-

[11]

Entre 1986 et 1993, pour The Twilight Zone, Beauty and the Beast et Doorways : voir http://georgerrmartin.com/life/

-

[12]

Il dit ainsi à propos de Fire and Blood : « There are novels buried in it. If I were 30 years younger I could easily write a series about the Dance of the Dragons [the Targaryen civil war] or I could write the story of Aegon’s conquest. Every one of the 13 children of Jaehaerys and Alysanne has a story that could be told about him or her, their rise, their fall, their triumphs, their deaths […] » (interview d’Alison Flood pour The Guardian,10 novembre 2018).

Bibliographie

- Baroni, Raphaël. 2007. La tension narrative : suspense, curiosité et surprise. Poétique. Paris: Seuil.

- Besson, Anne. 2015. Constellations : des mondes fictionnels dans l’imaginaire contemporain. Paris: CNRS éditions.

- Bleton, Paul. 2005. « Un modèle pour la lecture sérielle ». Études littéraires 30 (1):45‑55. https://doi.org/10.7202/501187ar.

- Blyton, Enid. 1942–1963. Famous Five. 21 vol. Londres: Hodder & Stoughton.

- Carter, Chris. 1993–2018. « The X-Files ». Fox.

- Conan Doyle, Arthur. 1893. The Final Problem. Londres: The Strand Magazine.

- Conan Doyle, Arthur. 1902. The Hound of the Baskervilles. Londres: The Strand Magazine.

- Davies, Russel, et Gardner, Julie. 2005–2020. « Doctor Who ». BBC One.

- Davoust, Lionel. 2017–2019. Les Dieux sauvages. 3 vol. Rennes: Éditions Critic.

- Favard, Florent. 2019. Écrire une série TV : la promesse d’un dénouement. Tours: Presses de l’université François Rabelais.

- Flood, Alison. 2018. « George RR Martin: “When I began A Game of Thrones I thought it might be a short story” ». The Guardian, novembre. https://www.theguardian.com/books/2018/nov/10/books-interview-george-rr-martin.

- Frost, Mark, et Lynch, David. 1990–1991. « Twin Peaks ». ABC.

- Frost, Mark, et Lynch, David. 2017. « Twin Peaks ». Showtime.

- Gaiman, Neil. 2009. « Entitlement issues... » http://journal.neilgaiman.com/2009/05/entitlement-issues.html.

- Gobert, Fabrice. 2012–2015. « Les Revenants ». Canal+.

- Goudmand, Anaïs. 2018. « Récits en partage Expériences de la sérialité narrative en culture médiatique ». Thèse de doctorat, Suisse: Université de Lausanne.

- Jaworski, Jean-Philippe. 2013–2019. Rois du monde. 4 vol. Paris: Gallimard.

- Jordan, Robert. 1990–2007. The Wheel of Times. 11 vol. New York: Tor Books.

- King, Stephen. 1987. Misery. New York, N.Y., U.S.A: Viking.

- Martin, George R.R. 2005. « George R.R. Martin’s Official Website ». http://web.mit.edu/jhawk/www/tmp/grrm-052905-done.html.

- Martin, George R. R. 1998–2010. Tales of Dunk and Egg. 3 vol. New York: Tor Books.

- Martin, George R.R. 2009. « To My Detractors ». Not A Blog. https://grrm.livejournal.com/75053.html.

- Martin, George R.R. 2010. « Someone Is Angry On the Internet ». Not A Blog. https://grrm.livejournal.com/151914.html.

- Martin, George R.R. s. d. « Life & Times of George R.R. Martin ». Consulté le 27 février 2020. https://georgerrmartin.com/life/.

- Martin, George R. R. 1996–2011. A Song of Ice and Fire. 5 vol. New York: Bantam Books.

- Martin, George R. R., Elio Garcia, et Linda Antonsson. 2014. The World of Ice & Fire: the untold history of Westeros and the Game of Thrones. A song of ice and fire. New York: Bantam Books.

- Martin, George R. R., Doug Wheatley, et George R. R. Martin. 2018. Fire & Blood. First edition. History of the Targaryen kings of Westeros, v. 1. New York: Bantam Books.

- Newman, Sydney, et Wilson, Donald. 1963–1985. « Doctor Who ». BBC One.

- Rowling, J.K. 1997–2007. Harry Potter. 7 vol. New York: A.A. Levine Books.

- Tolkien, J.R.R. 1937. The Hobbit. Londres: Allen & Unwin.

- Tolkien, J.R.R. 1954. The Lord of the Rings. Londres: Allen & Unwin.

- Tolkien, J.R.R. 1977. The Silmarillion. Londres: Allen & Unwin.

Liste des figures

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4

10.7202/501187ar

10.7202/501187ar