Résumés

Résumé

Cet article propose une réflexion critique sur les concepts de postmodernisme et de posthumanisme dans le cadre du spectacle vivant contemporain. Dans un premier temps, en nous référant aux travaux de Jean-François Lyotard, Fredric Jameson et Cary Wolfe, nous allons mettre en évidence, selon une perspective historique, la genèse de ces concepts et analyser la façon dont ils repensent les rapports entre les nouvelles technologies et l’humain. Dans un deuxième temps, nous allons analyser le spectacle Le Sacre du Printemps (Paris, 2015) de Romeo Castellucci pour vérifier l’hypothèse du présent travail d’analyse qui suppose que cette création scénique se découvre sur le plan esthétique comme une mise en pratique des théories articulant la dualité postmodernisme/posthumanisme.

Mots-clés :

- machine,

- disparition,

- postmodernisme,

- posthumanisme,

- technocorps

Abstract

The article offers a critical framework of postmodernism and posthumanism in relationship with contemporary performance. Referring on works of Jean-François Lyotard, Fredric Jameson and Cary Wolfe, I will first put into historical perspective the genesis of these concepts and examine how they rethink the relations between new technologies and human being. Secondly, I will analyze the performance The Rite of Spring (Paris, 2015) of Romeo Castellucci in order to uphold the following assumption: on aesthetic level, this scenic creation puts into practice the theories related to dualism postmodernism/posthumanism.

Keywords:

- machine,

- disappearance,

- postmodernism,

- posthumanism,

- technocorps

Corps de l’article

La scène à l’épreuve de nouvelles technologies

La période des années 2000 est marquée par de grandes mutations au théâtre, tant sur les scènes nord-américaines qu’européennes. Les changements qui marquent les spectacles ont ceci de particulier qu’ils procèdent de deux détournements majeurs : celui du texte dramatique et celui d’une réorientation de la diégèse vers l’utilisation incessante de nouvelles technologies sur la scène[1].

En ce qui a trait au récit dramatique, plusieurs metteurs en scène s’en distancient au point où le récit devient fragmenté, projeté sur un écran ou, dans certains cas, complètement suspendu. Par exemple, le texte dramatique du spectacle The four seasons restaurant (Poitiers, 2012), dans la mise en scène de l’Italien Romeo Castellucci, est simplement prononcé en ouverture par des comédiennes. Alors que la pièce progresse, elle émule l’évolution historique des technologies médiatiques : les voix deviennent de plus en plus sonorisées, soit amplifiées par des haut-parleurs, lesquels modulent complètement les voix des comédiennes. Présentées comme un nouvel arsenal lexical et symbolique, leurs voix ainsi sonorisées influencent la perception du spectateur qui se trouve face à une nouvelle forme de récit dramatique – technologisé et densifié. Un tel choix de mise en scène marque effectivement une rupture essentielle par rapport au récit dramatique traditionnel, qui se fondait sur la présence « pure » de l’acteur et de sa voix naturelle sans sonorisation[2].

Dans d’autres créations de Castellucci, comme Le Sacre du Printemps, le texte dramatique est inexistant. En effet, le spectacle repose sur la mise en scène de machines complexes se déplaçant sur le plateau au rythme du ballet d’Igor Stravinsky. La narrativité est complètement déplacée vers une dramaturgie entièrement scénique. Malgré l’absence de texte, le spectacle n’en demeure pas moins de l’ordre du théâtre, car l’action scénique et la mise en scène plongent le public dans le spectaculaire. Dès lors, le fil narratif ne correspond ni à un récit textuel représenté, ni à des personnages en action (car le spectacle se déroule sans présence vivante sur scène), mais plutôt par une médiation technologique marquant un vif dissentiment par rapport à la pratique traditionnelle. Nous reviendrons plus tard sur les détails de ce spectacle.

Quant au deuxième détournement du théâtre contemporain, l’utilisation des nouvelles technologies, il est important de noter qu’elles sont présentes au théâtre depuis longtemps et que les pratiques les plus récentes n’opèrent résolument pas une rupture radicale. Il suffit de se rappeler – de façon très schématique et illustrative – des installations scéniques des années 1960 et 1970 qui incorporaient beaucoup d’éléments technologiques. Chris Salter dans son ouvrage Entangled: Technology and the Transformation of Performance propose un panorama des créateurs scéniques qui ont adopté cette approche technologique dans leur pratique théâtrale (2010)[3]. Déjà en 1960, l’artiste suisse Jean Tinguely faisait intervenir des machines sur scène, et cela, dans le cadre de son installation Homage to New York (1960) qui comprenait des interactions entre le robot et l’humain. En ce sens, les spectacles contemporains ne se distinguent pas de leurs prédécesseurs. Cependant, l’élément fondamental de différenciation par rapport à la période des années 1960-1970 est le degré d’insistance sur les nouvelles technologies. Dans cette optique, il y a chez des artistes comme, par exemple, Takami Nakamoto, Noemi Schipfer, Heiner Goebbels, Michel Lemieux, Victor Pilon et Bill Vorn une volonté d’amalgamer les technologies de sorte qu’elles constituent l’intégralité du fil narratif du spectacle. Ce désir est évident dans l’installation scénique montréalaise Versus de Nonotak qui repose entièrement sur la simulation numérique, ainsi que le spectacle Stifters Dinge du metteur en scène allemand Heiner Goebbels qui se déroule sans la présence d’acteurs. Ainsi, certaines pratiques théâtrales plus récentes s’inscrivent dans une lignée qui serait celle de l’impératif technologique. Elles immergent les spectateurs complètement dans le numérique et introduisent des robots, des machines et des prothèses sur scène. La nature des transformations, par rapport aux périodes précédentes, repose sur un déplacement de la limite pratique permettant un tel passage. Depuis les années 2000, l’impact des technologies nouvelles dans les pratiques théâtrales est plus considérable, permettant la production de spectacles entiers sous la pulsion technologique.

Ces considérations préliminaires nous conduisent à la problématique au cœur de cette étude : comment saisir la complexité des créations scéniques dans la continuité technologique ? Quelle identité esthétique leur attribuer ? Comment comprendre la démarche théâtrale qui opère sur la frontière poreuse entre les technologies et la scène, entre le récit dramatique et une narration nouvelle ? Pour tenter de répondre à ces questions, nous allons procéder à la mise en perspective historique des concepts de postmodernisme et de posthumanisme. En effet, nous émettons l’hypothèse que ces concepts peuvent éclairer ces nouvelles pratiques théâtrales. Nous souhaitons déterminer si une corrélation théorique est en mesure de servir une meilleure compréhension des spectacles contemporains.

La perspective postmoderne

La perspective postmoderne que Jean-François Lyotard propose dans son ouvrage La condition postmoderne (1998) met en lumière la fin des métarécits et l’établissement d’un paradigme technologique dans les sociétés les plus développées. Selon la thèse de Lyotard, le postmodernisme exprime une incrédulité généralisée à l’égard des métarécits, c’est-à-dire des schémas narratifs ayant pour but d’expliquer l’intégralité de l’histoire humaine. Avec l’essor progressif des technologies dès le début du XXe siècle, la science impose un autre discours de légitimation, celui-ci se posant en conflit face aux grands récits. Lyotard considère que « La fonction narrative perd ses foncteurs, le grand héros, les grands périls, les grands périples et le grand but. » (1998, 7‑8) En outre, le discours postmoderne des sociétés informatisées entraîne de nouvelles règles langagières. Ces nouvelles règles touchent à la fois la recherche et la transmission de connaissances. Lyotard considère qu’en normalisant, en miniaturisant et en commercialisant les appareils, on déplace des règles langagières, tout en introduisant une nouvelle mise à disposition et d’exploitation des connaissances. Il affirme que :

On peut dire que depuis quarante ans les sciences et les techniques dites de pointe portent sur le langage : la phonologie et les théories linguistiques, les problèmes de la communication et la cybernétique, les algèbres modernes et l’informatique, les ordinateurs et leurs langages, les problèmes de traduction des langages et la recherche des compatibilités entre langage-machines, les problèmes de mise en mémoire et les banques de données, la télématique et la mise au point de terminaux « intelligents », la paradoxologie : voilà des témoignages évidents, et la liste n’est pas exhaustive.

(Lyotard 1998, 12)

Ainsi, pour Lyotard le postmodernisme est un courant de pensée qui repose à la fois sur la pragmatique de la recherche scientifique et sur un nouvel argument langagier qui provient de la sphère technologique. Ces deux éléments influent sur l’immanence du savoir en tant que tel ; la perte (ou, à tout le moins, la mise à mal) de la légitimité discursive ouvre une autre perspective, celle qu’on est tenté de désigner comme l’imprévisibilité biotechnologique. Ce terme est à entendre de prime abord comme une contre-indication au système reposant sur l’exploitation des connaissances par les métarécits. Autrement dit, la narrativité biotechnologique met en évidence le fait que les machines informationnelles produisent leurs propres règles communicationnelles dont la logique est aujourd’hui largement acceptée comme un « savoir ». Autrement dit, la narrativité biotechnologique est vécue comme le résultat d’opérations arithmétiques opérées par une calculatrice. De fait, il est généralement entendu qu’on ne remet pas en question la précision des machines-outils dans le domaine industriel. Les résultats obtenus par ces machines sont aujourd’hui traités comme des savoirs légitimes, à titre de discours scientifique valide. Suivant cette logique et en la dépliant davantage, on peut constater que le postmodernisme selon Lyotard relève de l’application de principes scientifiques sur, et par l’être humain. Il s’agit d’un ensemble de techniques nouvelles qui procurent un sentiment de succès grâce à la remise en cause profonde des processus de légitimation du savoir.

De son côté, l’appréhension du postmodernisme par Fredric Jameson repose plutôt sur une théorisation critique de la transformation culturelle à l’intérieur de la sphère politique. Dès les premières pages de son célèbre livre Le postmodernisme ou la logique culturelle du capitalisme tardif, l’auteur met en évidence que « [l]e postmodernisme est la consommation de la pure marchandisation comme processus » (Jameson 2012, 16). Pour lui, le paradigme postmoderne est un effort : un processus dynamique qui consiste en une « mesure de la température » de l’époque dans laquelle nous vivons – et ce, dans une situation où nous ne sommes même pas certains s’il existe encore quelque chose que nous pouvons désigner comme « époque ». La réflexion de Jameson le conduit à employer le terme « postmoderne » pour chapeauter les « secteurs adéquats » de la vie quotidienne, soit l’ensemble des résonnances culturelles, lesquelles se découvrent pour lui assurément plus vastes que l’esthétique ou le processus artistique (2012, 21‑22). En somme, il s’agit donc d’aborder le postmodernisme à la fois selon une perspective politique et culturelle.

En ce qui a trait à sa dimension politique, Jameson affirme que la rupture par rapport à l’époque moderne est imputable au développement de nouvelles formes d’organisations du commerce, par exemple la naissance d’organisations multinationales et transnationales. De fait, ce que le postmodernisme révèle est un système capitaliste mondial fondamentalement distinct du modernisme, que Jameson critique tout au long du livre. Ce changement politique implique également une nouvelle division internationale du travail, notamment au niveau des systèmes banquiers et des places boursières internationales. Jameson note par ailleurs que le postmodernisme se caractérise par « la délocalisation de la production dans les zones avancées du Tiers Monde, accompagnées de toutes les conséquences sociales plus habituelles, comme la crise du travail traditionnel, l’émergence des yuppies, et la gentrification à une échelle désormais mondiale. » (2012, 28) Bien que Jameson soit critique de l’idéologie de marché, force est de constater qu’il ne va jamais jusqu’à la condamner complètement ou à suggérer son dépassement. Ceci est résolument le cas dans le chapitre intitulé « Économie » qui porte sur le rapport entre la réalité sociale et le postmodernisme. Jameson considère que, fondamentalement, la rhétorique du marché doit être restituée afin de produire une concession économique et territoriale sans prendre en compte l’opinion publique – diminuant ainsi les impacts négatifs de la postmodernité telle que la gentrification. Cependant, en poussant plus loin cette idée de Jameson, on peut constater que la légitimation politique du postmodernisme doit nécessairement passer par une remise en cause de l’idéologie capitaliste, car c’est elle-même qui crée les contours de la planification du marché. Or, penser le postmodernisme au regard d’une organisation sociale et économique signifie avant tout définir des formes qui vont déterminer des valeurs communes, des solutions politiques, des libertés économiques et une égalité sociale dans la sphère de l’idéologie marchande. Malheureusement, Jameson n’aborde que de façon sporadique ces questions qui nous semblent pourtant au cœur des enjeux du postmodernisme politique. Penser le postmodernisme uniquement en termes de marché, ou de la « rhétorique du marché » pour reprendre la formule de Jameson, nous semble réducteur et insuffisant pour appréhender une question aussi complexe.

Du côté de la dimension culturelle, plus importante et plus pertinente pour le sujet qui nous intéresse, Jameson particularise la création architecturale comme un instinct esthétique majeur de ce concept. En se référant à l’héritage spatial américain du XXe siècle, il interroge la rupture que le postmodernisme opère par rapport aux périodes précédentes. En analysant la façade de la maison californienne de Frank Gehry, construite en 1978, Jameson souligne qu’elle met en évidence des éléments de différenciations entre modernisme et postmodernisme. Le cadre structurel de cette maison repose sur un style éclectique – que le haut modernisme refusait systématiquement. En effet, les espaces principaux sont composés selon une nouvelle configuration spatiale, constituée des espaces de l’entrée, de la cuisine et de la salle à manger, lesquels se trouvent cinq marches en contrebas du séjour. En outre, la maison comprend une coquille de tôle ondulée enveloppant trois murs créant ainsi de nouveaux espaces entre la coquille et les anciens murs existants. La création de ces « nouvelles zones extérieures » entre la charpente et l’enveloppe marque un changement par rapport à l’architecture moderniste. À propos de cette digression stylistique, Jameson écrit : « Quel que soit le frisson esthétique ressenti face à cette innovation formelle […] il est clair que cette émotion a certainement à voir avec l’effacement des catégories d’intérieur/extérieur, ou avec leur remaniement » (2012, 178). Par ailleurs, le toit de la cuisine de la maison de Gehry est entièrement en verre : élément architectural qui va devenir un élément plastique important du postmodernisme.

Figure 1

Le deuxième mode d’expression artistique auquel Jameson consacre une attention particulière est la vidéo. Il analyse la façon dont la vidéo expérimentale, la télévision, le cinéma, les animations et les médias conduisent à une vaste appropriation technologique de l’individu à l’ère du postmodernisme. Cette appropriation repose sur un autre langage artistique, qui s’éloigne du vocabulaire traditionnel, mais également sur un rapport nouveau à l’œuvre d’art. Jameson souligne que :

Ce n’est pas, bien sûr, un hasard si aujourd’hui, au cœur du postmodernisme, l’ancien langage de « l’œuvre » – œuvre d’art, chef-d’œuvre – se soit vu partout largement remplacé par le langage assez différent du « texte », des textes et de la textualité – un langage dont est stratégiquement exclue la réalisation de la forme organique ou monumentale. Aujourd’hui, tout peut être un texte, en ce sens (la vie quotidienne, le corps, les représentations politiques), tandis que les objets qui étaient autrefois des « œuvres » sont désormais susceptibles d’être relus comme d’immenses ensembles ou systèmes de textes de diverses sortes, superposés les uns aux autres au moyen de diverses intertextualités, de successions de fragments, ou, là encore, de pur processus (désormais désigné sous le nom de production textuelle ou textualisation). De ce fait, l’œuvre d’art autonome – de pair avec le vieux sujet ou moi autonome – semble s’être évanouie et volatilisée.

(Jameson 2012, 134‑35)

Dans ce passage, Jameson pense le paradigme postmoderne en tant que phénomène culturel ayant une structure hétérogène dans son contenu. Or, l’interdisciplinarité, l’intertextualité, le bris des frontières entre l’art visuel, l’art médiatique et l’art scénique constituent une forme nouvelle qui déconstruit l’autonomie de l’œuvre d’art. Si, sur le plan artistique et narratif, le modernisme a insisté sur les ensembles totalisants[4], le postmodernisme opère quant à lui un décalage important au regard de cette tendance. Ce décalage consiste en fait en l’ouverture d’autres cadres organisationnels analytiques et en de nouvelles interprétations artistiques – l’art, désormais devenu fragmenté, est désormais basé sur une pluralité d’expressions disciplinaires. La vidéo, selon Jameson, ne peut jamais être abordée comme une œuvre autonome et c’est précisément le postmodernisme qui contribue à explorer les possibilités de nouveaux médiums afin de produire des situations esthétiques inédites. Suivant cette réflexion de Jameson, il appert que cette approche esthétique repose avant tout sur l’invention d’un nouveau langage. De fait, le processus de création au cœur de l’esthétique postmoderne repose sur une focalisation vers l’image comme moyen d’expression artistique principal, mettant à part la primauté textuelle. Les matériels vidéo engendrent des cadres narratifs purement audiovisuels, offrant aux spectateurs la priorité de ce dispositif. En ce sens, le langage postmoderne incorpore la narrativité technologique non seulement comme manière de raconter, de représenter, mais également comme une force de production culturelle. Au regard de cet examen, le langage postmoderne pense les œuvres d’art contemporaines – notamment l’architecture et la vidéo – comme des innovations technologiques pouvant déstabiliser les instruments conceptuels du modernisme. Autrement dit, ce mode d’expression met en jeu des phénomènes non verbaux (corporels, spatiaux, visuels, musicaux) à la faveur d’une linguistique nouvelle se situant à mi-chemin entre l’image projetée et le son diffusé.

La disparition comme vecteur du posthumanisme

Une série d’auteurs tels que Cary Wolfe, Frédéric Neyrat et Jean-Michel Besnier font remonter la filiation théorique du concept de posthumanisme à la continuité de la pensée postmoderniste. Selon leurs réflexions, avec le paradigme posthumain émerge la vision d’un individu qui souhaite s’éloigner des fondements de l’humanisme classique au tournant de l’âge des biotechnologies. Leurs prises de position à ce sujet sont nombreuses, diverses et parfois contradictoires. Quand ils n’évoquent pas, peut-être naïvement, la figure nietzschéenne du surhumain ou le fantasme des films de la science-fiction, leurs appareils critiques se concentrent sur des thèmes plus concrets tels que la technique, laquelle pourrait s’appliquer rétroactivement à l’évolution aléatoire des êtres humains. En effet, certains éléments majeurs du posthumanisme expriment à la fois l’ambition de « corriger » les défauts humains et de faire en sorte que les manques et les insuffisances ne se répètent pas dans l’évolution de l’espèce humaine. Les techniques auxquelles s’intéressent ces chercheurs comportent toute une variété de manipulations et de déclinaisons telles que les psychotropes, la neuro-amélioration, le NBIC, les nanotechnologies, la technoscience ainsi que la roboéthique.

De fait, trente ans après la parution de la Condition postmoderne de Lyotard et dix-huit ans après la parution du Postmodernisme ou la logique culturelle du capitalisme tardif de Jameson, Cary Wolfe aspire à donner une légitimité philosophique au posthumanisme dans son livre What is posthumanism? (2013). Sa réflexion peut être résumée en deux affirmations essentielles. D’une part, Wolfe souligne que l’être humain est indissociable de l’univers animal. Or, s’il existe une évolution des êtres humains dans la continuité technologique, cette évolution peut être uniquement saisie en tant que coévolution avec les non-humains dans laquelle la dynamique posthumaniste joue sur cette symbiose avec les matériaux techniques, médicaux et informationnels. D’autre part, le posthumanisme positionne de manière unique l’être vivant face aux progrès biotechnologiques. Ce positionnement correspond, selon Wolfe, à la transformation de la pensée suite à un changement de paradigme, celui qui s’est produit lors du glissement du postmoderne au posthumain. Wolfe écrit :

My sense of posthumanism is thus analogous to Jean-François Lyotard’s paradoxical rendering of the postmodern: it comes both before and after humanism: before in the sense that it names the embodiment and embeddedness of the human being in not just its biological but also its technological world, the prosthetic coevolution of the human animal with the technicity of tool and external archival mechanisms (such as language and culture) […]. But it comes after in the sense that posthumanism names a historical movement in which the decentering of the human by its imbrication in technical, medical, informatic, and economic networks is increasingly impossible to ignore, a historical development that points toward the necessity of new theoretical paradigms, a new mode of thought that comes after the cultural repressions and fantasies, the philosophical protocols and evasions, of humanism as a historically specific phenomenon.

(Wolfe 2013, 15‑16)

Il est donc clair que Wolfe cherche à comprendre la perspective posthumaine comme un processus dynamique qui va a contrario de l’anthropocentrisme. En effet, la spécificité de son approche réside dans la double finitude selon laquelle les êtres humains partageraient plusieurs caractéristiques avec les animaux : la mort et toutes ses dérivations – la souffrance, la vulnérabilité, la douleur, etc. (Wolfe 2013, 28‑29) De même, l’être humain – notamment à l’ère communicationnelle – tout comme les animaux, extériorise ses systèmes de communication. Ainsi, le posthumanisme de Wolfe peut être compris comme une forme de relation avec le non-humain, comme un paradigme du monde habité non seulement par l’homme et ses machines, mais aussi par des sujets non-humains[5].

Suivant ces considérations, il nous semble important de convoquer un exemple scénique qui témoigne, illustre et synthétise à la fois les pensées de Lyotard, Jameson et Wolfe. L’exemple du metteur en scène Romeo Castellucci, sur lequel nous nous appuierons offre l’occasion d’aborder le postmodernisme dans une perspective plus analytique que purement spéculative.

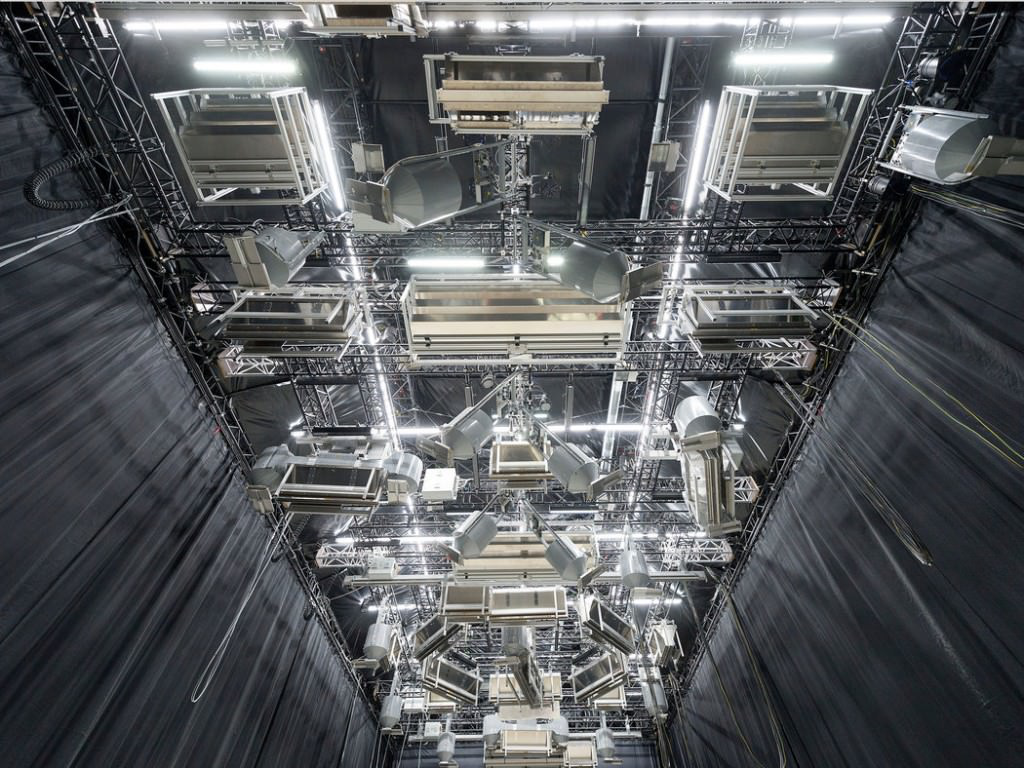

Le sacre du printemps est un spectacle qui implique des machines, des humains et des animaux dans une chorégraphie anthropotechnique authentique. Librement inspirée par le ballet de Stravinsky, la pièce a été présentée à Paris en 2014 dans le cadre du Festival d’Automne. Le ballet de Stravinsky de 1913 fait écho à une légende russe retraçant le sacrifice d’une jeune fille. Ce sont de vieux sages, assis en rond, qui la sélectionnent pour qu’elle exécute indéfiniment une danse rituelle – jusqu’à sa mort – afin que le printemps arrive. Dans la vision castelluccienne de ce ballet, les machines sont substituées aux danseuses. Or, le dispositif scénique comporte 40 machines et robots accrochés aux cintres, pilotés par un ordinateur. Le spectacle dure exactement 34 minutes avec des variations étonnantes en même temps qu’elles sont, parallèlement, aléatoires. Au début du spectacle, le système computationnel complexe fait clignoter des lumières rouges des robots avant que ne se déchaîne la musique de Stravinsky. Ensuite, les machines se mettent en mouvement, parfaitement synchronisées, au rythme du ballet. Puis, les machines, qui ne sont en fait que différentes sortes de pulvérisateurs, de mini-bétonnières et d’épandeurs, commencent à pulser de la poudre blanche vers le rideau transparent séparant le plateau et le public. Or, tout s’assemble en une harmonie techno-scientifique : les cendres se dispersent en nuages qui capturent le regard du spectateur partout sur la scène ; les mouvements des machines sont gracieux et évoquent une danse sacrée ; l’absence de comédiens vivants sur scène établit un rapport particulier entre la scène et la salle, et ce, tandis que le dispositif sonore crée une atmosphère solennelle. Une fois les derniers jets lancés, le rideau transparent tombe et le texte est projeté sur scène. Ce faisant, le spectateur apprend que la poussière blanche était de la cendre d’os, issue de 75 bovins utilisés pour ce spectacle. Ensuite, le texte détaille les procédés de production dans les abattoirs, ainsi que le contenu chimique des os d’animaux. Les projections sont suivies par un bruit assourdissant. Le spectacle se termine dans un silence frissonnant où le spectateur éprouve alors le sentiment d’une culpabilité qui se dissout dans le silence.

Figure 2

Cette création de Castellucci est conçue dans une logique qui met de l’avant le caractère technoartistique de la mise en scène. On y distingue trois niveaux distincts de disparition. En premier lieu, le récit dramatique est évacué. La narration est entièrement reléguée au dynamisme des machines, lequel conçoit l’arrangement arbitraire de séquences qui se succèdent sur le plateau. Dans ce contexte, le spectateur est face à une chorégraphie technologique dans laquelle se mêlent deux unités narratives : celle du ballet et celle de la danse des machines. Ces unités sont distinctes dans la mesure où elles proviennent de deux domaines que nous n’avons pas tendance à associer habituellement – le ballet et la robotique. La prise de conscience d’un tel processus fait écho à ce que Lyotard a nommé « la fin des métarécits ». Or, l’abandon du besoin de récit clair et structuré dans la pièce s’inscrit dans la logique de la fin des métarécits. Ce spectacle ne repose plus sur l’impératif d’un texte dramatique, c’est-à-dire un récit qui induit et conduit l’axe dramatique. La primauté est plutôt accordée au dispositif technique autonome – sans intervention humaine – duquel provient l’imaginaire. En d’autres termes, la référence normative et discursive s’inscrit ici dans un déplacement des règles du jeu du langage, déplacement que Lyotard caractérise comme le vecteur principal du paradigme postmoderne.

En deuxième lieu, la disparition se manifeste dans l’absence de l’être humain sur scène. En effet, la pièce est transfigurée à la faveur de la corporalité artificielle d’une machine en action. Dès lors, l’identité du « comédien » dans le Sacre du printemps correspond au nouveau dessein artistique qu’on pourrait désigner comme « technocorps ». Cette tendance illustre une mobilité de la primauté textuelle vers l’esthétique de l’image. Plus précisément, le technocorps, dans ce spectacle, expose une dimension architecturale marquante : c’est la plasticité artificielle en perpétuel mouvement qui stimule le potentiel sensoriel du public. Or, c’est l’image d’une machine qui concentre l’essence de l’expérience du collectif dans la salle, et non pas un récit dramatique. Le choix d’une telle approche témoigne inéluctablement de l’appropriation technologique du metteur en scène, une appropriation que Jameson explore selon des modalités différentes dans la sphère de l’art postmoderne. Comme précédemment abordé, la thèse de Jameson extrapole la tendance du postmoderne à repenser l’autonomie de l’œuvre d’art face à l’essor de formes interdisciplinaires, de styles éclectiques ou encore de structures hétérogènes. Dans le cas castelluccien, c’est précisément ce phénomène qui se manifeste. Le fait d’attribuer à un système de robots un rôle principal dans une pièce théâtrale accompagnée par un ballet exige forcément un rapport neuf à l’œuvre d’art, soit une autre manière de l’interpréter.

En dernier lieu, le prisme de la représentation dans ce spectacle questionne le statut du vivant et de l’identité humaine. La représentation à la fois des machines, des animaux et des humains dans la salle produit un agrégat anthropomécanique qui oscille entre la performance, l’imagerie et l’extrapolation futuriste. Si la thèse de Wolfe révèle des interrogations essentielles sur l’accroissement des potentiels humains, animaux et technologiques, ce spectacle s’apparente à une mise en pratique d’une telle opération. Le vecteur posthumain dans ce spectacle réside à la fois dans une vision constructive – puisque le spectacle intègre des formes et du contenu de nature hétérogène – et destructive, car l’humain et l’animal sont représentés en ce qu’ils sont présents d’absences. En d’autres termes, les humains sont absents du plateau durant toute la représentation, tandis que les animaux se manifestent dans l’optique de la disparition – uniquement avec leurs os. La créativité scénique repose ainsi ici sur une dé-personnification des sujets en faveur d’un substrat technologique. Comme par retournement ontologique, ce n’est plus l’humain qui construit et domine la machine, mais la machine elle-même qui est porteuse de toute signification théâtrale, de toute conduite esthétique.

Conclusion : Nouveaux champs d’analyse

L’exemplification de Castellucci et les théories de Lyotard, Jameson et Wolfe abordés dans la présente étude nous conduisent ainsi à conclure non pas par une formule pouvant synthétiser et clore la discussion, mais plutôt par un énoncé qui pourrait ouvrir le champ d’analyse. Comme nous l’avons montré, le terrain esthétique contemporain convoque tout un domaine qui oscille entre l’utopie technologique et l’art du vivant. La naissance d’un technocorps[6] sur scène marque un moment décisif qui valorise le progrès et des perspectives tout à fait innovantes au sein du champ théâtral. Les spectacles tel que Le sacre du printemps ne mettent pas en scène un corps augmenté ni un corps de prothèse. Ils ne s’inscrivent d’ailleurs guère dans une vision de dédoublement corporel par des avatars ou des personnages virtuels. Le spectacle propose plutôt un déni intégral de l’humain au profit de la machine, et ce, selon une finalité essentiellement posthumaniste. Si le constat que Castellucci propose dans Libération en 2012 selon lequel « tout doit disparaître, le langage, l’artiste, le corps et même l’image de fin » (Solis 2012) a du sens, c’est que cette volonté esthétique se manifeste aujourd’hui comme une évidence technoartistique. Cette évidence, à la fois théorique et pratique, représente une rencontre non définitive entre des entités dissemblables et conduit à repenser la place de l’homme, des machines et des animaux dans un espace scénique et non scénique que nous partageons tous.

Parties annexes

Notes

-

[1]

Assurément, ces changements ne sont pas généralisantes à l’ensemble du théâtre occidental. Il s’agit d’une pratique singulière qui soulève des questions intéressantes sur la nature même du théâtre et de sa relation à l’humain.

-

[2]

Dans son ouvrage Liveness: Performance in a Mediatized Culture, Phillip Auslander défend la thèse selon laquelle les technologies de reproduction du son ne sont pas incompatibles avec le théâtre (s. d., 56). Voir également un ouvrage beaucoup plus récent qui s’appuie sur la même conception : Larrue (2016).

-

[3]

Consulter notamment le 7e chapitre intitulé « Machines/Mechanicals ».

-

[4]

Jameson illustre ce propos avec des exemples du « Livre du Monde », des modernismes architecturaux, des structures mythiques (2012, 135).

-

[5]

Un autre chercheur du paradigme posthumaniste, Frédric Neyrat, s’appuie sur cette conceptualisation de Wolfe. Dans son livre Homo Labyrinthus : Humanisme, Antihumanisme, Posthumanisme, il souscrit entièrement à l’appel théorique de Wolfe. À ce titre, il démontre dans ses analyses que le schéma de Wolfe représente un ressort de l’anthropocentrisme et l’entrée dans ce qu’il désigne « les fondements cosmotechnologiques » (2015, 144‑47).

-

[6]

Nous prêtons la notion du « technocorps » de la chercheuse Chloé Pirson (Hottois, Gilbert, Missa, Jean-Noël, et Perbal, Laurence 2015, 350‑57).

Bibliographie

- Aristote. 1980. La poétique. Poétique. Paris: Éditions du Seuil.

- Auslander, Philip. s. d. Liveness: Performance in a Mediatized Culture. Routledge. London.

- Ballay, Jean-François. 2012. « Disparition de l’homme et machinerie humaine sur la scène contemporaine : Denis Marleau, Heiner Goebbels, Jean-François Peyret ». Thèse de doctorat en études théâtrales, Paris: Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3.

- Barreau, Hervé. 2008. Aristote pour aujourd’hui et pour demain. 1re édition. Collection "Philosophia perennis" (Dianoïa (Firme)). Chennevières-sur-Marne France: Dianoïa.

- Barrett, Estelle, et Bolt, Barbara. 2013. Carnal Knowledge. Towards a « New Materialism » through the Arts. I.B. Tauris. London.

- Benamou, Michel, Caramello, Charles, et Bernstein, Cheryl. 1977. Performance in postmodern culture. Theories of contemporary culture ; 1. Milwaukee : Madison: Center for Twentieth Century Studies, University of Wisconsin-Milwaukee ; Coda Press.

- Ben Mrad, Rafika. 2004. La mimésis créatrice dans la Poétique et la Rhétorique d’Aristote. Commentaires philosophiques. Paris: L’Harmattan.

- Besnier, Jean-Michel. 2009. Demain les posthumains. Le future a-t-il encore besoin de nous ? Hachette. Paris.

- Biet, Christian. 2006. Qu’est-ce que le théâtre ? Collection Folio/essais ; 467. Paris: Gallimard.

- Braidotti, Rosi. 2013. The Posthuman. Polity. Cabridge.

- Castellucci, Claudia. 2011. Les pèlerins de la matière : théorie et praxis du théâtre : écrits de la Societas Raffaello Sanzio / Claudia et Romeo Castellucci ; traduit de l’italien Karin Espinosa. Essais.

- Castellucci, Claudia, Castellucci, Romeo, Guidi, Chiara, Kelleher, Joe, et Ridout, Nicholas. 2007. The theatre of Societas Raffaello Sanzio. Routledge. London.

- Chapple, Freda, et Kattenbelt, Chiel. 2006. Intermediality in theatre and performance. Rodopi. Amsterdam.

- Danan, Joseph. 2010. Qu’est-ce que la dramaturgie ? Actes sud. Arles.

- Danan, Joseph. 2013. Entre théâtre et performance : la question du texte. 1re édition. Actes Sud-Papiers. Arles: Actes Sud.

- Feral, Josette. 2012. « Les paradoxes de la théâtralité ». Théâtre / Public, nᵒ 205 (octobre). https://hal-univ-paris3.archives-ouvertes.fr/hal-01497261.

- Fénelon, Ian. 2016. « Des robots sur la scène ». Thèse de doctorat en études théâtrales, Paris: Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3.

- Foster, Hal. 1983. The Anti-aesthetic: essays on postmodern culture. 1st edition. Port Townsend, Wash.: Bay Press.

- Gebauer, Gunter. 2005. Mimésis : culture-art-société. Passages. Paris: Éditions du Cerf.

- Guillory, John. 2010. « Genesis of the Media Concept ». Critical Inquiry 36 (2):321‑62. https://doi.org/10.1086/648528.

- Hottois, Gilbert, Missa, Jean-Noël, et Perbal, Laurence. 2015. L’humain et ses préfixes. Une encyclopédie du transhumanisme et du posthumanisme. Librairie Philosophique J.Vrin. Paris.

- Jameson, Fredric. 2012. Le postmodernisme, ou, La logique culturelle du capitalisme tardif. Paris: Beaux-Arts de Paris.

- Janson, Horst Woldemar. 1992. Histoire de l’art : panorama des arts plastiques des origines à nos jours. 2eme édition. France: Ars Mundi.

- Larrue, Jean-Marc. 2016. Théâtre et intermédialité. Presses Universitaires du Septentrion. Villeneuve-d’Ascq.

- Larrue, Jean-Marc, et Mervant-Roux, Marie-Madeleine, éd. 2016. Le son du théâtre XIXe - XXIe siècle : histoire intermédiale d’un lieu d’écoute moderne. Paris: CNRS éditions.

- Lavender, Andy, Kattenbelt, Chiel, Robin, Nelson, et Bay-Cheng, Sarah. 2010. Mapping Intermediality in Performance. Amsterdam University Press. Amsterdam.

- Lehmann, Hans-Thies. 2002. Le théâtre postdramatique. Paris: L’Arche.

- Lyotard, Jean-François. 1998. La condition postmoderne. Éditions de Minuit. Paris.

- Lyotard, Jean-François. 2005. Moralités postmodernes. Galilée. Paris.

- Neyrat, Frédéric. 2015. Homo Labyrinthus. Humanisme, antihumanisme, posthumanisme. Éditions Dehors. Paris.

- Perrier, Jean-Louis. 2014. Ces années Castellucci, 1997-2014. Du désavantage du vent. Besançon: Les solitaires intempestifs, 2014, ©2014.

- Salter, Chris. 2010. Entangled. Technology and the transformation of performance. The MIT press. Cambridge.

- Schwab, Katherine A. 1996. « Parthenon East Metope XI: Herakles and the Gigantomachy ». American Journal of Archaeology 100 (1):81‑90. https://doi.org/10.2307/506298.

- Solis, René. 2012. « Tout doit disparaître ». Libération.fr. https://next.liberation.fr/theatre/2012/07/05/romeo-castellucci-tout-doit-disparaitre_831406.

- Wolfe, Cary. 2013. What is posthumanism? University of Minnesota Press. Minneapolis.

Liste des figures

Figure 1

Figure 2