Résumés

Résumé

L’étude théorique des liens entre la sociologie urbaine et la sociologie du logement ne renvoie pas seulement à des échelles différentes d’investigation scientifique. En sociologie urbaine, la manière dont le logement est pris en compte dans l’étude du changement le réduit trop souvent à un élément de l’économie urbaine ou le dissout dans l’observation des territoires. Ainsi, les deux modèles explicatifs les plus classiques du changement urbain opposent d’une part un paradigme de causalité structurelle et d’autre part un modèle d’analyse territoriale s’appuyant sur des matériaux descriptifs des pratiques des groupes sociaux locaux. Après avoir montré l’importance et les limites des deux modèles, cet article montre comment pour l’étude de la gentrification d’un quartier parisien, la Goutte d’Or, l’histoire du peuplement du parc de logement s’avère un paramètre indispensable pour mieux comprendre les mutations sociales de la ville et leurs conséquences.

Mots-clés :

- logement,

- gentrification,

- changement social,

- modèles explicatifs

Abstract

The theoretical study of the links between urban sociology and the sociology of housing does not only refer to different levels of scientific investigation. In urban sociology, how housing is taken into account in the study of the change too often reduced it to a part of the urban economy or dissolved it in the observation territories. Thus, the two more traditional explanatory models of urban change oppose on the one hand a paradigm of structural causality and the other a model of territorial analysis based on descriptive material of the local social groups practices. After showing the importance and limitations of both models, this article shows how the study of gentrification of a Parisian neighborhood, the Goutte d’Or, the history of settlement of the housing stock is an indispensable parameter to better understand the social changes of the city and its consequences.

Keywords:

- housing,

- gentrification,

- social change,

- explanatory models

Resumen

El estudio teórico de las relaciones entre la sociología urbana y la sociología de la vivienda nos remite no solamente a diferentes escalas de investigación científica. En sociología urbana, la manera como la vivienda es tenida en cuenta en el estudio del cambio, la reduce con demasiada frecuencia a un elemento de la economía urbana o la disuelve en la observación del territorio. De esta manera, los dos modelos explicativos más clásicos del cambio urbano oponen, por una parte, un paradigma de causalidad estructural y, por otra, un modelo de análisis territorial apoyado en materiales descriptivos de las prácticas de los grupos sociales locales. Después de haber presentado la importancia y los límites de los dos modelos, este artículo presenta cómo para el estudio de la gentrificación del barrio parisino la Gota de oro (la Goutte d’Or), la historia de la urbanización del parque de vivienda revela un parámetro indispensable para comprender mejor las mutaciones sociales de la ciudad y sus consecuencias.

Palabras clave:

- vivienda,

- gentrificación,

- cambio social,

- modelos explicativos

Corps de l’article

À l’heure de la mondialisation des villes, les recherches sur le logement doivent-elles se cantonner dans les effets sociaux de la production et de la distribution de ce bien de consommation ? Celles-ci ne sont-elles pas fondamentales pour comprendre les modes de vie et les espaces urbains en transformation ?

Les liens entre la sociologie urbaine et la sociologie du logement ne renvoient pas seulement à des questions d’emboîtement entre des échelles et des domaines différents d’investigation scientifique. Si le poids des facteurs imputables au logement dans la transformation des villes n’est pas contesté, la manière dont ils influent sur le changement urbain mérite d’être identifié, le logement étant, selon les modèles les plus courants du changement urbain, soit réduit à un élément de l’économie urbaine soit dissout dans l’observation des territoires. Si on interroge les courants classiques de la sociologie urbaine les plus souvent cités (Fijalkow, 2006, Grafmeyer et Authier, 2008, Stebé et Marchal, 2007), on rencontre d’une part le paradigme de causalité structurelle emprunté par les sociologues marxistes des années 1970, faisant appel aux composantes dynamiques et quantifiables du système économique urbain (logement, transport, emploi, accessibilité, attractivité, polarité…), pour identifier les facteurs conduisant à une configuration des structures sociales locales, voire à une ségrégation (Castells, 1972) ; d’autre part le modèle hérité de l’École de Chicago montrant comment les groupes sociaux impulsent, dans la continuité de stratégies d’intégration, d’ascension sociale et de luttes territoriales, une occupation symbolique de l’espace urbain conduisant à des phénomènes d’agrégation des groupes sociaux dans une ville socialement ségrégée (Grafmeyer, Joseph, 1978). Certes, d’autres auteurs comme Henri Lefebvre (1968) ou Jean Rémy (1998) proposent des modèles plus intégrés, l’un sur le droit à la ville comme condition d’appropriation de l’habitat, l’autre sur les modes d’occupation de l’espace. Mais, comment nous le verrons plus loin, la littérature académique est si largement imprégnée par les deux perspectives évoquées que les recherches sur la gentrification, thème aujourd’hui important des études urbaines, tiennent peu compte des effets des transformations du parc de logement sur le territoire.

C’est pour répondre à ce besoin que cet article montrera d’abord comment la sociologie urbaine a, au cours de son histoire, été conduite à réduire son intérêt pour la sociologie du logement à une approche économique des besoins primaires en termes quantitatifs ou qualitatifs, celle-ci devenant dominante au cours du xxe siècle dans la perspective de sa marchandisation (Topalov, 1987). Ce bilan, qui tente de montrer l’articulation entre sociologie du logement et sociologie des villes pour interroger la place du logement dans la théorie de la gentrification, nous conduira dans une seconde partie à montrer comment dans l’étude de la gentrification d’un quartier parisien, la Goutte d’Or, la sociologie du logement s’avère un paramètre indispensable pour mieux comprendre grâce à l’histoire du peuplement du parc du logement les mutations sociales de la ville et leurs conséquences.

I. La sociologie du logement contre la ville ?

A. De l’opacité du logement en sociologie urbaine

La sociologie urbaine est apparue au début du xxe siècle dans un contexte important de croissance urbaine et de migrations de populations. La densification comme l’extension spatiale des villes ont conduit des chercheurs à s’interroger sur les causes conduisant les populations à s’agglomérer et aux processus permettant aux populations de vivre ensemble. Elle a d’abord identifié la ville à un ou plusieurs modes de vie, un espace divisé, ségréguant les populations migrantes dans des ghettos avant de les verser dans un creuset commun, un lieu d’interactions entre groupes sociaux au sein et à l’extérieur de quartiers identifiés comme des « aires morales », une mosaïque de communautés à gouverner. Cette sociologie des villes, traversée par la demande des acteurs institutionnels et la pression des groupes sociaux, a souvent éclipsé la question du logement en comparaison de problématiques spatiales, voire géographiques. Ainsi, la théorie de l’invasion-succession de McKenzie (1924) s’attache aux cycles d’ajustement entre population et ressources, sachant que l’implantation de nouvelles industries ou des innovations relatives aux moyens de transport peuvent mettre cet équilibre en cause. En se fondant, dans le contexte scientifique et idéologique de l’époque, sur une analogie entre l’écologie végétale et l’écologie humaine (Rhein, 2003), elle décrit parmi les processus d’ajustement les « invasions territoriales » qui ont pour effet, soit un changement de l’usage du sol, soit une modification de la composition sociale et économique du quartier. Ces invasions se réalisent à partir de points d’entrée qui sont les lieux de passage et de transition auxquels les populations présentes s’attachent peu et dont elles ne revendiquent pas un usage exclusif (lieux publics, commerces, transports collectifs).

Dans ce modèle, il n’est nulle part question de logement. La notion de territorialité, qui s’attache à l’ancrage des populations en un lieu, n’intègre qu’indirectement la notion d’abri, malgré la richesse d’une approche attentive au sens que les acteurs donnent à leur espace de vie. Certes la théorie prévoit qu’à l’issue du processus d’invasion, on assistera à une élévation des valeurs foncières et qu’un type dominant d’organisation écologique apparaîtra, mais on n’a que peu d’éléments sur le marché immobilier local. Pourtant, c’est en réglementant la construction, en encourageant les logements sociaux ou l’accession à la propriété, que les pouvoirs locaux et les propriétaires de logements interviennent tant dans la division sociale de l’espace urbain qu’au travers de stratégies de peuplement. Ainsi, les limites de cette théorie sont d’opérer une naturalisation du phénomène évinçant sa dimension politique, qu’il s’agisse des stratégies des collectivités locales ou des propriétaires louant des logements (dits bailleurs) (Fijalkow, 2007).

L’une des preuves de cet effacement de la notion de logement dans une partie de la littérature scientifique nous est fournie par le modèle de Schelling (1971) qui a emporté un vif succès scientifique en expliquant la ségrégation urbaine par la composition des préférences individuelles de localisation à l’échelle des quartiers en fonction de l’appartenance ethno-raciale. Selon Schelling, sur un damier de pions blancs et noirs, représentant la ville, un agent choisira toujours de migrer vers un autre emplacement s’il n’est pas en présence de voisins de la même couleur que lui. Face à un ou deux voisins, l’agent restera sur sa case si au moins l’un d’eux est de sa couleur. Confronté à trois à cinq voisins, il restera, si au moins deux voisins sont de sa couleur. En présence de six voisins et plus, il restera si au moins quatre voisins sont de sa couleur. Au-delà de l’apport fondamental de ce modèle pour la compréhension des effets indésirables de l’action collective, la conclusion de Schelling est que les villes se structureraient, « naturellement », en blocs communautaires en raison de « la seule volonté de ne pas être trop minoritaire ». Ce mécanisme produirait de la ségrégation, que celle-ci émane de ménages « ségrégationnistes » ou non. Certes, ce modèle s’est heurté à des critiques soulignant son approche mécanique, utilitariste et individualiste, postulant des préférences de localisation en fonction de la couleur de peau. Mais pour nous, il est surtout symptomatique d’une réduction de la notion de territoire à des carrés noirs ou blancs effaçant totalement la notion de logement, pourtant déterminante dans l’étude de la ségrégation.

Ainsi, la remise au premier plan de la question du logement par la sociologie urbaine marxiste des années 1970 a semblé salutaire. En rappelant l’apport critique de Engels sur la question (1887), en critiquant le spatialisme culturaliste de l’École de Chicago, en tentant de montrer le poids des entreprises dans l’aménagement des villes. Castells (1972) inscrit la question du logement dans le chapitre sur la structure urbaine et dans le processus de « reproduction de la force de travail ». Il étudie cet « espace de consommation » en préalable à l’étude de la ségrégation urbaine. Ainsi, le logement, indispensable à la force de travail qui participe à la production de la ville, apparaît comme un produit soumis à un système économique qui crée de la rareté et donc de la spéculation, rendant nécessaire l’intervention de l’État sous la pression éventuelle de mouvements sociaux. La ségrégation urbaine apparaît ainsi comme une conséquence des politiques de distribution du logement puisque « la distribution des lieux de résidence suit les lois générales de la distribution des produits » (p. 218). En s’attachant à la dimension économique du logement, cette sociologie dépasse son rôle de divulgation des « besoins » aux maîtres d’ouvrage comme a pu le faire la sociologie urbaine de l’après-guerre, qu’elle soit experte (courant Économie et humanisme, décrit par Laé et Astier 1991) ou savante (Chombart de Lauwe, 1956). Pour cette sociologie, il ne s’agit pas de savoir quels sont les nouveaux besoins qui émergent au milieu du xxe siècle dans une France subissant une urbanisation et une modernisation soutenues. Les modes de vie qui se traduisent par des besoins comme la dimension et la fonction des pièces du logement, la qualité des équipements publics et la distance domicile travail, s’expliquent moins par une certaine culture ouvrière, comme le suggèrent les auteurs précédemment cités, que par des nécessités structurelles liées au mode de production de la ville. Pour les sociologues urbains marxistes, leur rôle consiste moins à décrire l’adaptation des populations qu’à révéler les contradictions du mode de production capitaliste. Ainsi leurs recherches permettent de constituer les politiques du logement de production et de distribution du cadre bâti comme des objets scientifiques mobilisant des réseaux d’acteurs plus ou moins contradictoires (Préteceille, 1973).

Néanmoins, dans les années 1980, le réinvestissement des études urbaines sur les espaces publics, la remise en cause des macro-théories structurelles et des méthodes quantitatives, ont relativisé ces approches jugées trop mécaniques et permis de mettre au jour d’autres intelligences de la ville, notamment celle des habitants et des usagers. Si, dans un premier temps, les recherches sur les modèles culturels d’habitat ont mis au jour les dynamiques d’appropriation et de repères dans l’habitat du grand ensemble et du pavillonnaire (Lefebvre 1968, Raymond et Haumont, 1966), inscrites dans une anthropologie symbolique et pratique (Palmade, 1974 ; Segaud, 2007), on doit à Isaac Joseph, inspiré par la vision foucaldienne du contrôle social, le déplacement de l’observation des « disciplines à domicile » vers l’espace public (lieux de transport, équipements, centralités) [1] Ce nouvel intérêt a favorisé le retour aux théories de l’École de Chicago et à des méthodes qualitatives d’observation de terrain. Ainsi, cette sociologie pragmatique (Cefaï et Joseph, 2002), attentive au sujet agissant, à ses argumentaires et à ses interactions, s’est fortement consacrée à l’étude des cadres spatiaux et géographiques dans lesquels ses méthodes d’approche se sont avérées possibles, comme le quartier ou la communauté habitante inscrite dans un processus de changement. Elles se sont aussi fortement intéressées au sans-abrisme comme forme d’inscription dans l’espace public, alors qu’en France, comme dans les autres pays occidentaux, le recul de l’intervention publique de masse s’illustrait par la réapparition des symptômes de crise sur fond d’une métropolisation des villes devenues mondiales : sans domicile fixe, taudis et insalubrité, concentration de zones de pauvreté, situations financières dégradées et vulnérabilité résidentielle. De même, les manifestations dans l’espace public dénonçant les difficultés d’accès au logement pour les plus pauvres ou les « classes moyennes » (France 2005, Israël, 2011) ont été lues dans une perspective de réactualisation des frontières entre le domaine privé et l’espace public (Benski, Langman et al., 2013).

Ces exemples de recherches travaillant les interactions entre le logement et l’espace public sont stimulants. Néanmoins, la valeur explicative de celles-ci s’avère limitée lorsqu’il s’agit de mettre en relation la manière dont le logement est produit et distribué et son appropriation symbolique par ses occupants, comme cela a été montré pour les émeutes de 2005 dans les quartiers d’habitat social (Driant et Lelévrier, 2006). Or ce lien entre la production urbaine et les pratiques sociales s’avère fondamental dans le contexte actuel de la multiplication des formes précaires d’habitation (Davis 2007), dont les incidences tant sur les rapports locatifs que sur l’appropriation symbolique de l’habitat sont potentiellement importantes.

Ainsi, alors que, comme nous le verrons plus loin, la fragilisation de l’accès au logement des plus modestes dans les quartiers en gentrification est d’autant plus sensible qu’invisible, leur résistance quotidienne s’exprime souvent par leur présence dans l’espace public des quartiers qu’ils ont dû quitter (Slater, 2006).

B. Le logement comme activité sociale

Notre proposition de réinvestir plus solidement le logement en sociologie urbaine n’est pas nouvelle. Certes, les recherches sur le logement constituent un solide vivier, notamment dans les champs de l’anthropologie et de la sociologie de la famille. Elles sont trop nombreuses et variées pour être citées. Mais, parmi elles, lesquelles mettent au premier plan une sociologie du logement interrogeant les dynamiques urbaines ? Une recherche sur l’association stricte des termes de « ville » et « logement » dans la bibliographie générale des sciences sociales montre la place étroite accordée à cette perspective, notamment en langue française. Néanmoins, c’est Louis Wirth, sociologue de l’École de Chicago et auteur du Ghetto, publié en 1925, qui tente le premier de jeter des ponts entre les deux sociologies en définissant l’habitat comme le produit d’une activité sociale. Pour cet auteur majeur de la sociologie urbaine, qui reliait urbanisation et modes de vie (1938), cette notion renvoie à la théorie de l’action qui, pour Weber, s’articule autour de la compréhension des acteurs, de la rationalisation des activités et du problème du désenchantement du monde (bureaucratie). Dans cette veine, Wirth montre que, malgré l’absence d’une véritable politique nationale du logement, des processus de régulation entre les différents acteurs sont repérables. Aux côtés des nombreuses disciplines s’occupant du logement, il affirme que la sociologie peut apporter un autre regard sur les valeurs, les attentes et les frustrations du public à l’égard de l’habitat, en étudiant notamment l’investissement des familles, l’arrangement intérieur, le désir d’être propriétaire. Selon lui, le faisceau de relations entre le logement et la communauté locale (« community ») explique les processus de localisation et de recomposition ethnique des quartiers. Il permet aux citadins de s’approprier leurs logements et leurs quartiers. Sans remettre en cause la modélisation spatiale des transformations urbaines élaborée par l’École de Chicago, Wirth exprime le souci d’intégrer le logement dans l’étude du changement urbain.

Pourtant, l’appel de Wirth, qui était alors président de l’Association américaine de sociologie, est relativement peu suivi. En France, Paul-Henry Chombart de Lauwe s’en fait écho en 1959, dans la lignée de son livre Famille et habitations. Il édite alors une courte note méthodologique dans laquelle il repère trois niveaux de préoccupation en matière de sociologie du logement : par rapport à la famille, par rapport au voisinage et à la ville[2]. Concernant le dernier point, il évoque les nouvelles constructions de grands ensembles et s’interroge sur la nature des besoins en logement des ménages auxquels est censée répondre la stratégie des pouvoirs publics. Il recommande donc autant d’analyser les besoins des ménages que d’étudier attentivement les relations sociales à l’aune des politiques de peuplement en termes de catégories sociales et de tranches d’âge. Dans un contexte marqué par la rénovation urbaine des quartiers populaires et leur déplacement vers les périphéries, la sociologie du logement s’intéresse à la « marche forcée vers le progrès » (Coing 1966) qui transforme les conditions de logement et d’habitation de la classe ouvrière en termes de confort, d’effort financier pour se loger, de déplacements et d’usages de l’espace public. Pour répondre à la pénurie, la production du logement des trente glorieuses se réalise sans égard pour les populations déplacées et la qualité des espaces urbanisés. Elle rend d’autant plus urgente une sociologie du logement, qui analyse les effets des déplacements et des transformations de l’habitation sur les pratiques de la ville (Young et Willmott, 1957, Coing, 1966, Morris et Mogey, 1965).

Cette perspective critique et attentive à l’évolution des villes est sensible dans le programme de la sociologie du logement présentée par D. Foley (1980) au sein de Annual Review of Sociology. En partant de l’idée que consommer du logement consiste aussi à consommer de l’environnement, l’auteur, qui met au centre de son attention les choix résidentiels, souligne les collaborations interdisciplinaires possibles, notamment avec l’architecture. Dans ce cadre, il évoque les recherches sur le logement dégradé, le changement dans l’organisation des ménages, les politiques du logement, notamment social, la mixité sociale dans les quartiers centraux en gentrification, l’évolution des statuts d’occupation.

Ce rapide parcours de la littérature croisant les deux domaines montre l’intérêt du logement pris dans une perspective historique pour observer les changements urbains. Certes, sa situation épistémique, au carrefour de nombreuses sociologies (de la famille, de la consommation, de la ville, de l’action publique et des pratiques de l’aménagement), sa position multiscalaire (à l’échelle du groupe domestique et du quartier) la rendent difficilement mobilisable. Pourtant, comme nous le montrerons en étudiant un processus local de gentrification, la manière dont les sociétés produisent le cadre bâti et le distribuent, donnant un lieu à leurs membres, est un élément fondamental de compréhension de la ville (Fijalkow, 2011).

2. Le logement dans la gentrification

A. Les figures de l’invasion

La spatialisation de la question de la gentrification est une constante des recherches depuis que le terme fait partie du monde académique. Elle s’ancre fortement dans la théorie de l’invasion établie par McKenzie (1924). Ainsi, l’inventrice du terme (Ruth Glass) écrit-elle en 1963 : « L’un après l’autre, nombre de quartiers populaires de Londres ont été envahis par la classe moyenne — supérieure et inférieure —, de petites maisons modestes de piètre apparence, deux pièces au rez-de-chaussée et à l’étage, ont été reprises en fin de bail et sont devenues des résidences élégantes et chères. Des maisons victoriennes, qui avaient perdu leur statut plus ou moins récemment et avaient été divisées en appartements ou transformées en meublés, ont retrouvé leur lustre (…). Quand ce processus de « gentrification » démarre dans un quartier, il s’accélère jusqu’à ce que la plupart des habitants ouvriers d’origine aient été écartés et que le profil social d’ensemble du quartier ait été changé » (Glass, 1963). Au début des années 1980, le terme de gentrification est repris dans une perspective critique par des chercheurs britanniques et nord-américains confrontés aux mutations rapides d’espaces urbains centraux jusqu’alors marginaux dans l’économie politique de la ville. Pour eux, non seulement la gentrification s’inscrit dans les mutations du capitalisme et de la mondialisation en mobilisant une main-d’oeuvre très qualifiée vers les villes mondiales (Sassen, 1995), mais également le retour en ville des couches moyennes parties dans les années 1950 vers le périurbain prend des aspects de revanche symbolique et sociale (Smith, 1994). Là encore, le flux de l’extérieur, la figure de l’invasion, gouverne le modèle. Elle est renforcée par la théorie du différentiel de rente foncière qui rend compte de la différence entre la potentialité d’un lieu et sa mise en valeur effective dans l’immobilier. Ainsi, les immeubles dépréciés sur un terrain de grande valeur (car situé au centre) appellent un « retour » en ville, sinon d’habitants du moins de capitaux. Les bailleurs qui peuvent limiter leur investissement dans des immeubles dégradés et se laisser entraîner dans un processus de dégradation pouvant aller jusqu’à la destruction lorsqu’ils ne recouvrent plus leurs coûts d’entretien, sont ainsi susceptibles de se retourner lorsque le vent de la mise en valeur est favorable. Alors que le processus de dégradation voit le nombre de propriétaires occupants diminuer et celui des locataires augmenter, la gentrification voit les premiers regagner du terrain et réhabiliter leurs logements. Dans cette théorie, ni les caractéristiques des logements (plus ou moins dégradés) ni les catégories sociales des populations concernées et leurs stratégies (plus ou moins aventureuses) ne sont évoquées (Rose, 1984 ; Ley, 1996). Comme le note Hamnett, la théorie de Neil Smith n’explique guère pourquoi des zones potentiellement gentrifiables peuvent ne pas être reconquises. De plus, comme il est difficile de détacher la valeur foncière d’un immeuble, la théorie du différentiel de rente foncière est difficilement applicable (Hamnet, 2003). Dans beaucoup de quartiers anciens, les catégories populaires souvent âgées sont plus souvent remplacées que déplacées. Ainsi, en scénarisant les comportements des catégories économiques comme les bailleurs (landlords), les propriétaires occupants et les locataires, et en les présentant à l’aune du Capital, la théorie de la gentrification telle qu’énoncée par Neil Smith court le risque de l’abstraction simplificatrice d’une mise en récit où le Capital draine dans ses déplacements des couches moyennes envahissant les quartiers populaires.

Ces critiques n’invalident pas l’usage du terme de gentrification. Elles appellent à préciser son contenu scientifique en y intégrant l’histoire du peuplement du parc de logements. Ainsi, en adaptant la définition de Ruth Glass, on peut désigner par gentrification « des processus par lesquels des quartiers centraux, anciennement populaires, se voient transformés profondément par l’arrivée de nouveaux habitants appartenant aux classes moyennes et supérieures » (Fijalkow et Préteceille, 2006). À Paris, Préteceille (2007) distingue soigneusement trois processus : l’incorporation de quartiers ouvriers à des quartiers bourgeois proches (qui implique des catégories supérieures à hauts revenus liées au secteur privé), l’ascension sociale au sein des quartiers ouvriers, et un troisième type de processus dans lequel des quartiers populaires centraux voient l’arrivée de classes moyennes supérieures (en majorité des cadres du public et des professions de l’enseignement, de la recherche, de l’information, des arts et du spectacle). Seul le dernier cas, qui se fonde sur le déplacement des catégories sociales, se rapproche de la notion de gentrification, à distinguer de l’embourgeoisement qui correspond à un élargissement en tache d’huile de l’emprise d’une catégorie sociale de plus en plus présente dans la structure sociale parisienne. Ce distinguo est utile car il permet de distinguer les ménages des couches moyennes ou supérieures qui se trouvent localisés dans des quartiers populaires en étant relativement isolés de leurs proches (situation pionnière évoquée par Ruth Glass) et les mêmes ménages qui ne sont que le front pionnier des couches moyennes ou supérieures dans un quartier populaire mitoyen.

Si le contenu de la notion de gentrification peut être éclairci en matière de population, qu’en est-il pour les conditions de logement ? En effet, c’est bien la production du logement au travers de son renouvellement de cadre et de population qui avait conduit Ruth Glass à forger le concept.

B. La Goutte d’Or en gentrification, histoire d’un parc de logement

L’exemple du quartier de la Goutte d’Or à Paris permet d’illustrer le poids du logement et des politiques publiques dans la gentrification du quartier. Il est intéressant à étudier dans la mesure où il présente les caractéristiques majeures d’un secteur en gentrification : très déprécié jusqu’à une période récente, bien que situé en zone centrale, il est depuis les années 1960 le lieu d’accueil des populations immigrées, notamment du Maghreb. Il intègre un habitat très dégradé qui ne devient attractif qu’au milieu des années 2000 lorsque les opérations d’urbanisme qui s’y déroulent et les prix immobiliers parisiens connaissent une envolée. Les éléments essentiels de la recherche sur ce quartier, qui s’étale sur plus de dix ans[3], permettent de mettre en relation les dynamiques de peuplement et ses transformations sociales.

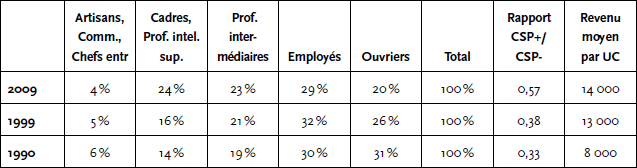

Celles-ci s’expriment d’abord sur un plan statistique classique par l’ascension des catégories socioprofessionnelles élevées et l’élévation du rapport entre catégories sociales élevées et basses (de 0,33 à 0,57). On relève ainsi un accroissement des revenus moyens des ménages par unité de compte qui double entre 1990 et 2009 (série déflatée) mais connaît une stagnation dans la dernière décennie, ce qui s’explique par le fait que le quartier serait arrivé à un plafond dans son renouvellement sur le plan du revenu des ménages, alors même que le quartier intègre de plus en plus des couches au statut social élevé.

Tableau 1

Évolution des catégories socioprofessionnelles à la Goutte d’Or

La présence de nouvelles couches moyennes supérieures fortement dotées en capital culturel, sinon économique, peut être constatée dans la continuité d’un phénomène de gentrification déjà relevé pour les années antérieures (Fijalkow, Bacqué et al., 2010). Ainsi, la carte de la progression des catégories sociales supérieures de 1990 à 2009 accrédite le récit de l’invasion de ce quartier populaire par les couches moyennes supérieures. Une répartition par quartiles du peuplement de 1990 à 1997 montre que la part des cadres et professions intellectuelles supérieures, au départ présentes pour plus de 15 % aux marges est du quartier en 1990, gagnent, dès 1999 son espace central (autour de l’église Saint Bernard) et la frange ouest du quartier (le long du boulevard Barbès). En 2007, les deux IRIS4[4] péricentraux qui résistaient en 1999 avec moins de 12,5 %, notamment au nord du quartier dans le sous-secteur Château Rouge, sont absorbés par la dynamique d’intégration (à plus de 15 %) des cadres et professions intellectuelles supérieures. Pratiquement tous les IRIS du quartier sont concernés à l’exception de la frange Ouest (celle où les cadres et professions intellectuelles supérieures étaient très présentes en 1990) qui marque un léger recul de la part des catégories sociales élevées, comme pour montrer que le processus de reconquête n’est pas complètement linéaire. De même, on note que dans cette période de 1990 à 2007, le seul IRIS qui reste stable et populaire avec un peuplement qui relativise le poids des catégories sociales élevées est le secteur Sud, où le logement social est prédominant.

La presse locale ou nationale se fait volontairement écho de ces mutations : elle évoque volontiers « la fin d’un ghetto », un « quartier devenu habitable », soit en définitive un transfert de population selon un schéma narratif qui, outre sa dimension prophétique (Bacqué et Fijalkow, 2006), s’appuie sur l’idée que ce mouvement de population serait autant naturel qu’inéluctable.

Néanmoins, un rapide retour en arrière permet d’expliquer plus finement ces évolutions. Dès l’après-guerre, ce quartier composé de plus de 90 % de bâtiments vétustes se spécialise dans l’accueil des populations immigrées d’Afrique du Nord et le développement des hôtels meublés (Toubon et Messamah, 1990). Les appartements sont meublés et découpés en chambres individuelles afin d’échapper à la réglementation sur les loyers et de rentabiliser le patrimoine (Faure et Lévy-Vroelant, 2008). Entre 1962 et 1982, aucune intervention publique ne s’attache à ce quartier qui aurait pourtant rempli les conditions pour figurer parmi les îlots insalubres (Fijalkow, 1998). En effet, sa structure démographique reflète dès 1962 celle d’un quartier d’immigration : la Goutte d’Or recueille progressivement, parmi les quartiers de Paris, la part la plus importante d’étrangers : 11,74 % des chefs de ménage en 1962, 34,8 % en 1982. D’autre part, elle conserve une part importante d’ouvriers (51 % des actifs en 1962, 49 % en 1982). Son parc de logement est essentiellement constitué de petits appartements locatifs, anciens et sans confort : 50 % sans w.-.c intérieurs en 1962, 30 % en 1982. Il se dépeuple : 38 000 habitants en 1962, 29 000 en 1982. En 2011, le secteur comprend encore 22 000 habitants, 14 % de logements sans confort (7 % à Paris), 32 % de population de nationalité étrangère (19 % à Paris). Ces tendances sont donc persistantes malgré les changements intervenus dans le secteur.

Il faut attendre le début des années 1980 pour que la municipalité parisienne mette en oeuvre un projet composite qui comprend une rénovation « dure », un volet de restauration immobilière et de résorption de l’habitat insalubre, une opération d’amélioration de l’habitat et un plan de développement social urbain. Cette rénovation « dure » consiste en la destruction d’un ensemble de 1400 chambres et la reconstruction de 900 logements sociaux, dont une forte proportion de grands logements. L’aménagement est confié au plus important bailleur social de Paris, partenaire de la municipalité. Pour tout un secteur, au sud du quartier, il implique le passage d’un parc dit de logement social de fait (c’est-à-dire des populations très pauvres dans un habitat très vétuste mais avec des niveaux de loyers au m2 élevés) à un logement social de droit (un bailleur unique, une réglementation des loyers).

D’autre part, une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, appliquée au quartier dès 1987, incite les propriétaires privés de logements locatifs à réaliser des travaux grâce à des subventions de l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat. L’objectif est d’améliorer le confort d’un parc de 14 000 logements afin de produire une offre de logements de qualité sur le marché locatif en lieu et place de l’habitat populaire dégradé. Les résultats de cette politique incitative étant mitigés au bout de ses six ans d’exercice[5], une société d’économie mixte est chargée de l’expropriation et la démolition de 45 immeubles considérablement dégradés. Ceux-ci sont reconstruits en logements sociaux destinés aux couches moyennes afin de diversifier la population, notamment par rapport au quartier sud de la Goutte d’or. Ainsi, dans le contexte très tendu du marché parisien, l’investissement privé/public se déroule en deux temps pour renouveler le peuplement en faveur des classes moyennes : parc locatif privé, parc social, et parc en accession à la propriété entraînant l’arrivée de nouvelles populations dans le quartier (Chabrol, 2011).

Avec ces mesures on est loin du redéploiement du capital vers les quartiers populaires : la réhabilitation du locatif privé reste modeste (voir note 5) en comparaison de l’intervention pondérée du secteur locatif social. Cependant, ce dernier n’a pas systématiquement un effet neutre en termes de prix immobiliers. Certes, le quartier reste sur ce plan parmi les moins chers de Paris. Néanmoins le taux d’évolution des prix est spectaculaire : 6000 euros le m2 en 2012 contre 1600 euros en 2000. Il continue néanmoins de progresser alors que, crise oblige, la moyenne parisienne voit sa progression s’essouffler, notamment dans les beaux quartiers.

Cependant, cette évolution des prix immobiliers dans le quartier est atténuée par l’augmentation de la part des logements sociaux. Mais si ces derniers passent de 4 % à 18 % du parc entre 1982 et 2010, il n’en reste pas moins que les écarts de revenus entre les différents types de logements sociaux peuvent varier de 1 à 3,5[6]. Ainsi, le sud de la Goutte d’Or où dominent les logements sociaux ordinaires se différencie très nettement du nord du quartier où l’on construit surtout des logements pour les revenus moyens. Cette différence entre les deux types de logements sociaux est fondamentale car si le logement destiné aux couches moyennes est essentiel pour les élus parisiens attachés à la mixité sociale, il n’en a pas moins des effets sur le marché immobilier local.

En effet, bien que la littérature scientifique explique le plus souvent que le logement social constitue un frein à la gentrification (Pincon et Pincon Charlot, 2007), l’observation empirique à une échelle fine pondère cette assertion. Ainsi l’observation du nombre de ventes de logements dans le quartier (de 2000 à 2005, soit au total 1320) permet de distinguer le secteur nord du quartier moins touché par l’intervention publique que le secteur sud où la rénovation urbaine a concerné plus de 80 % des parcelles. Cette étude révèle un certain nombre de résultats apparemment surprenants (Bougras, 2008). D’une part le prix (au m2) est légèrement plus élevé dans le sud, ce qui s’explique en raison de la rareté de l’offre privée qui ne peut qu’être de bonne qualité, la rénovation ayant supprimé la grande majorité des taudis. D’autre part c’est dans le Nord que se commercialisent les appartements le plus inconfortables (plus de la moitié des ventes sont des logements sans salle de bain). Or, même s’ils représentent des petites surfaces et des prix unitaires faibles, ils sont 30 % plus chers que dans le sud (en euros/m2). On peut expliquer ceci par le déplacement de la demande de petits logements bon marché, car peu équipés du sud vers le nord.

De plus, les prix immobiliers privés à proximité de tel ou tel programme de logement social témoignent de l’importance de la visibilité des programmes. En sélectionnant les prix relevant du décile inférieur et le plus élevé (dernier décile) en termes de prix (132 mutations chacun) et en observant leur proximité physique avec une parcelle où le logement social est proche (soit immédiatement devant ou à proximité), les prix les plus élevés ont plutôt tendance à être éloignés du logement social. Cependant cette tendance est moins forte dans le nord où le logement social est plus disséminé et plus souvent consacré aux classes moyennes que dans le sud. Moins marqué, le logement social destiné aux couches moyennes n’est pas un frein à l’évolution des prix immobiliers.

Cette étude quantitative nous conduit à plusieurs conclusions sur le marché immobilier dans un quartier en gentrification : d’une part, elle témoigne de l’existence d’un marché local du logement à l’échelle d’un quartier ; d’autre part, elle montre comment des populations fragilisées par une raréfaction de l’offre les concernant peuvent participer à l’accroissement de la demande dans un secteur géographique propre, ce qui témoigne de leur fragilité et de leur résistance ; enfin, on peut faire l’hypothèse que c’est une vraie crise locale de l’immobilier que provoque la gentrification. En s’inscrivant dans un double mouvement de propriété et de réglementation du parc social affectant les manières d’habiter dans les logements et de cohabiter dans le quartier, le processus de démolition-reconstruction et de réhabilitation fait émerger une offre nouvelle de logements à destination des revenus moyens et marginalise l’offre destinée aux plus modestes, les conduisant à des situations de surpeuplement et à des formes plus précaires de logement.

Ainsi, la gentrification se traduit par une recomposition de l’offre immobilière du quartier, ce que l’on peut constater sur la longue durée grâce aux statistiques du recensement de population. Avec les rénovations et reconstructions, le parc total est resté stable autour de 14 000 logements entre 1982 et 2010 et la part de logements inconfortables a très fortement diminué. Cependant le parc locatif a diminué (de 10 000 à 8000 unités), laissant un peu plus de place au parc en propriété d’occupation (de 28 % à 38 %). Dans le locatif, le nombre de chambres d’hôtels meublés a diminué de moitié. Tous ces éléments sont conformes à la théorie classique de la gentrification qui insiste sur la réappropriation du parc de logement et le cantonnement des logements destinés aux plus modestes comme les hôtels meublés. On peut penser cependant, à l’instar des élus et des techniciens de la municipalité, que le triplement dans la même période du logement social (de 4 % à 18 %) devrait plutôt les aider à se loger. Malheureusement, l’augmentation du parc locatif social traduit plutôt un mouvement d’institutionnalisation de l’habitat des plus modestes, rejetant en dehors du quartier ceux qui ne peuvent répondre aux nouvelles normes par manque de revenus réguliers, de salaires déclarés, de situations familiales stables et de titres de séjour. De plus, les logements sociaux destinés aux plus modestes voisinent à peine 20 % alors que ceux destinés aux revenus moyens et élevés, sont majoritaires dans le nord du quartier.

Tableau 2

Évolution du parc de logements à la Goutte d’Or

C. La gentrification de et par le logement

Les dynamiques que montrent ces statistiques sur le parc de logement à la Goutte d’Or illustrent une recomposition qui opère un tri urbain entre les populations destinées à rester dans un quartier rénové et réhabilité et les autres. On constate le déplacement du marché immobilier vers le secteur « gentrifiable » du nord du quartier, là où des logements inconfortables peuvent être négociés à bon prix, mais où les transformations urbaines promettent un changement. La trajectoire sociale des parcs immobiliers s’avère donc indispensable pour comprendre les recompositions territoriales (Lévy, 2005).

Cependant, l’étude des évolutions des structures du parc immobilier est à croiser avec celle de l’emploi local sur le long terme : la Goutte d’Or abritait encore dans les années 1980 de nombreux ouvriers maghrébins travaillant dans les usines automobiles de l’Ouest parisien[7]. Les transformations du parc immobilier reflètent celles de la main-d’oeuvre et des contraintes des migrants. Un lien pourrait être dressé entre habitat insalubre et main-d’oeuvre déqualifiée dans la production métallurgique. Ce trait n’est plus vrai aujourd’hui en raison de la disparition de ces structures de production. Les ouvriers habitant la Goutte d’Or travaillent principalement dans les entreprises de la Seine-Saint-Denis toute proche (gardiennage, manutention) et dans les services publics ou para publics, sur des postes non fixes et souvent non salariés. Comme membres des classes populaires, ils tiennent à se maintenir à Paris, qu’ils travaillent dans les services de la Ville de Paris, souhaitent en tant que migrants récents se rapprocher d’aires de solidarité communautaires, ou veulent se maintenir grâce aux ressources sociales de la ville[8]. Par conséquent, l’étude historique du parc pondère le récit centré sur l’invasion des classes moyennes en soulignant l’importance des facteurs qui, avec la gentrification, agissent sur la recomposition des populations locales, sur la politique de valorisation du quartier et sur l’effet d’une offre nouvelle pour les couches moyennes. Si la gentrification s’offre comme un récit d’invasion partagé par la presse, le monde politique et une partie du monde académique, la réalité est plus complexe.

De plus, une certaine précarité résidentielle est induite par la gentrification. Elle se manifeste tant par la demande de logement social que par l’augmentation des hébergements chez un tiers, les locations de chambres, les colocations qui n’atteignent pas seulement les jeunes[9]. Elle s’illustre dans le logement par le niveau de surpeuplement qui baisse faiblement depuis le début de l’opération en 1982[10]. Ces situations discrètes de fragilisation résidentielle ne sont guère développées par les chercheurs dont l’attention relative à la gentrification porte plus sur les conflits affichés dans l’espace public. Pourtant, par rapport au marché du logement, la valorisation des prix fonciers et immobiliers et l’activité du bâtiment entraînent une diminution de la part relative du parc locatif et d’importantes tensions qui se traduisent notamment par une fragilisation des populations locataires. Paradoxalement, alors que la gentrification vise une revalorisation du parc immobilier par sa réhabilitation, la diminution de l’insalubrité et de tout ce qui relève du mal-logement conduit à raréfier l’offre destinée aux plus pauvres. Lutter contre le mal-logement peut conduire paradoxalement à accroître la vulnérabilité résidentielle.

Dès lors, l’influence de la gentrification sur la fragilisation des rapports résidentiels mériterait une attention redoublée, notamment dans l’étude des rapports locatifs entre bailleurs et preneurs. À ce titre, l’ouvrage de photographie d’Hortense Soichet (2011), qui voit cohabiter les logements surchargés loués par les milieux populaires avec ceux des nouvelles couches moyennes du quartier, est, en raison de ses contrastes, un document historique. Soichet illustre la discussion de l’application de la notion de mixité sociale dans ce quartier (Launay, 2011). De même, la thèse de Marie Chabrol (2011), qui montre la dichotomie entre un espace public dévalorisé et un espace résidentiel de plus en plus cher, est au coeur des contradictions actuelles de la gentrification de la Goutte d’Or. Leur apport illustre un moment de l’histoire du quartier au travers d’une grande diversité de conditions de logement.

Conclusions

L’étude de la notion de gentrification et sa traduction sur le terrain montre comment les recherches sur le logement se sont effacées derrière une vision spatiale qui ne permet guère de percevoir le détail. Ainsi, l’exemple de la Goutte d’Or montre que la figure de l’invasion doit être relativisée, de même que la notion de front de gentrification (Smith, 1996), en tenant compte des recompositions du parc de logement entraînées par les politiques de rénovation et de réhabilitation. L’étude de terrain nous montre en effet, qu’à la Goutte d’Or, les déplacements de capitaux ne sont guère importants et que les niveaux de revenus des couches moyennes dites conquérantes atteignent vite un plafond. Néanmoins, les logements sociaux ne sont pas tous un frein à la gentrification et les dynamiques immobilières ne s’écartent pas des secteurs où des logements inconfortables peuvent être revendus à bon prix dans la conjoncture favorable créée par les politiques urbaines. Dans ce cadre, l’observation des populations pauvres attachées à leur quartier dont le parc immobilier se recompose met en évidence un renforcement de la précarité. Ainsi, l’étude du déplacement des groupes sociaux ne suffit guère à étudier la gentrification : si elle rend compte de la croûte des phénomènes qui se déroulent à la surface du sol, elle souffre de ne pas prendre sérieusement en compte la question du logement, non seulement comme une composante de l’espace urbain, mais surtout comme un univers de sens, une activité sociale pour reprendre l’expression de Wirth empruntée à Weber. En s’intéressant à la manière dont le logement, produit et distribué, voire redistribué dans le cas de la gentrification, reflète les difficultés des individus à vivre dans l’espace, la sociologie du logement constitue une ouverture et un approfondissement de l’étude des villes.

Parties annexes

Notes

-

[1]

Voir, par exemple, I. Joseph, A. Battegay et P. Fritsch (1977), « Disciplines à Domicile, les dispositifs de normalisation de la famille », Recherches, n° 28.

-

[2]

Note en anglais, certainement destinée à l’Unesco : The Sociology of Housing : Research Methods and Future Perspectives (Rotterdam, 1959).

-

[3]

Elle consiste actuellement en l’actualisation de la base documentaire et statistique (Ventes immobilières, INSEE, etc.) ainsi qu’en des relations avec les acteurs du quartier (associatifs, techniciens et administratifs) à la suite d’une recherche plus intensive conduite au milieu des années 1990. « Partenariat et projet urbain, approche comparative Paris (quartier Goutte d’Or) Boston (South-End) » en collaboration avec le Center for Urban and Developpment Studies, Boston (PUCA, 2003-2005, avec M.-H. Bacqué et B. Mariolle). Voir aussi : R. Damaris, A. Germain, M.-H. Bacqué, G. Bridge, Y. Fijalkow et T. Slater (2013) « « Social Mix » and Neighbourhood Revitalization in a Transatlantic Perspective : Comparing Local Policy Discourses and Expectations in Paris (France), Bristol (UK) and Montréal (Canada). » International Journal of Urban and Regional Research 37 (2), p. 430-450.

-

[4]

En France, l’INSEE présente les résultats du recensement des communes d’au moins 10 000 habitants par IRIS. Ceux-ci correspondent à des rassemblements d’îlots urbains totalisant une population d’environ 2 000 habitants. L’INSEE rappelle que le découpage par IRIS a été élaboré en partenariat avec les interlocuteurs locaux, notamment les communes, selon des règles précises définies en concertation avec la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL). Il est construit à partir de critères géographiques et statistiques et, autant que possible, chaque IRIS doit être homogène du point de vue de l’habitat.

-

[5]

Selon la municipalité, le bilan de l’opération après six ans est établi à 294 immeubles concernés par des travaux soit 50 % du parc et 5756 logements. Pour inciter les propriétaires à réaliser des travaux à hauteur de 49 millions d’euros, les pouvoirs publics ont dû les subventionner à hauteur de 14 millions d’euros, soit 28 %. L’effet de levier des financements publics est non négligeable, mais si on mesure l’investissement par immeuble et par logement, le bilan est plus mesuré : 170 000 euros par immeuble, soit 8 500 euros par logement. On est loin du coût d’une réhabilitation totale généralement estimée dans le logement social à 1000 euros/m2.

-

[6]

Selon le plafond de ressources des occupants de chaque type de logement social fixé par le gouvernement par décret.

-

[7]

Voir par exemple le roman de Claire Etcherelli, Élise ou la vraie vie, Paris, Éditions Denoël 1967.

-

[8]

La revendication d’être relogé sur place est une constante des demandes habitantes depuis 1982 à la Goutte d’Or. Plus largement, le tropisme métropolitain concerne aussi les classes populaires à Paris, cette attractivité reflétant l’importance de son parc social (18 %), les aides sociales municipales, les facilités de transports diurnes et nocturnes.

-

[9]

Selon les résultats du recensement de 2009, le nombre de ménages sans famille de plus d’une personne (colocations ou chambres louées) est à Paris de 61 416 (4,3 %), il est de 7 % à la Goutte d’Or. Dans ce type de ménage, la part des plus de trente ans est deux fois plus importante à la Goutte d’Or que dans le reste de Paris.

-

[10]

Le nombre de personnes par pièce, était en 1982 de 0,97 et en 2009 de 0,91. Ce progrès relatif s’explique par le fait que l’opération de rénovation a offert des logements plus grands que le parc antérieur. Mais cette moyenne cache de fortes disparités : si l’on pouvait compter séparément les logements issus de la rénovation, on constaterait qu’au contraire la densité d’occupation des appartements s’est renforcée.

Bibliographie

- Bacqué, M.-H. et Y. Fijalkof (2006), « En attendant la gentrification : discours et politiques à la Goutte d’Or (1982-2000) », Sociétés contemporaines, no 63, p. 63-83.

- Benski, T., L. Langman, I. Perugorria and B. Tejerina (2013), « From the Streets and Squares to Social Movement Studies : What Have We Learned ? » Current Sociology, p. 541-563.

- Castells, M. (1972), La question urbaine, Paris, Maspero.

- Cefaï, D. et I. Joseph (dir.) (2002), L’Héritage du pragmatisme. Conflits d’urbanité et épreuves de civisme, La Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube.

- Chabrol, M. (2011),De nouvelles formes de gentrification ? Dynamiques résidentielles et commerciales à Château-Rouge (Paris), Thèse de doctorat en géographie, Université de Poitiers.

- Chombart de Lauwe, P.-H. (1956), La vie quotidienne des familles ouvrières, Paris, Éditions du CNRS.

- Coing, H. (1966), Rénovation urbaine et changement social, l’îlot n°4. Paris, La vie ouvrière.

- Davis, M. (2007). Le pire des mondes possibles. De l’explosion urbaine au bidonville global. Paris, La Découverte.

- Driant, J.-C. et C. Lelévrier (2006), « Le logement social, mixité et solidarité territoriale », Émeutes urbaines et protestations, in H. Lagrange et M. Oberti (dir.), Les Presses de Sciences Po, 2006, p. 177-193.

- Engels, F. (1976), La question du logement. Paris, Éditions sociales.

- Faure, A., C. Levy-Vroelent (2007), Une chambre en ville. Hôtels meublés et garnis à Paris 1860-1990, Grâne, Créaphis.

- Fijalkow, Y. et E. Préteceille (2006), « Gentrification : discours et politiques urbaines (France, Royaume-Uni, Canada) », Sociétés contemporaines, no 63, p. 5-13.

- Fijalkow, Y. (2011), Sociologie du logement, Paris, La Découverte.

- Fijalkow, Y. (1998), La construction des îlots insalubres, Paris, 1850-1945. Paris, L’Harmattan.

- Fijalkow, Y. (2007) Sociologie des villes, Paris, La Découverte.

- Bacqué, M.-H., Y. Fijalkow, L. Launay et S. Veersmersch (2010), « The Policies of Social Mix in Paris : Discourses, Politics and Social effects », International Journal of Urban and Regional Research, 35, 2, p. 256-273.

- Foley, D.-L. (1980), « The Sociology of Housing », Annual Review of Sociology, vol. 6, p. 457-478.

- Ghorra Gobin, C. (1995), « La ville américaine : de l’idéal pastoral à l’artificialisation de l’espace naturel », Annales de la recherche urbaine, p 69-74.

- Glass, R. (1964), London, aspects of change, London, Macgibbon & Kee, p. 12-17.

- Grafmeyer, Y. et I. Joseph (dir.) (1978), L’école de Chicago. Naissance de l’écologie urbaine, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble.

- Grafmeyer, Y. et J.-Y. Authier (2008), Sociologie urbaine, Paris, A. Colin.

- Hamnett, C. (2003), « Gentrification and the Middle-Class remaking of Inner London », 1961-2001, Urban Studies, 40, 12, p. 2401-2426.

- Joseph, I., A. Battegay et P. Fritsch (1977), Disciplines à Domicile, les dispositifs de normalisation de la famille, Paris, Éditions-Recherches, n° 28.

- Laé, J.-F. et I. Astier (1991), « La notion de communauté dans les enquêtes sociales sur l’habitat en France », Genèses, n° 5, 81-106.

- Launay, L. (2001) Les politiques de mixité par l’habitat à l’épreuve des rapports résidentiels. Quartiers populaires et beaux quartiers à Paris et à Londres, Thèse de Doctorat, Nanterre.

- Lefebvre, H. (1968), Le droit à la ville. Paris, Anthropos.

- Lévy, J.-P. (2005), « Change in the Social Hierarchy of French Urban Housing between 1978 and 1996 », International Journal of Urban and Regional Research, 29, p. 581- 607.

- Ley, D. (1996), The New Middle-Class and the remaking of the Central City, Oxford, Oxford University Press.

- McKenzie, R.-D. (1924), « The Ecological Approach to the Study of the Human Community », American Journal of Sociology, 30, p. 287-301.

- Michelson, W. et W. Van Vliet (2000), « Sociology of Housing » in R. Stella et A. Sales (dir.), The International Handbook of Sociology, London, Sage.

- Morris, R.-N. and J. Mogey (1965), The Sociology of Housing, London, Routledge & Kegan.

- Palmade, J. (1974), L’Espace habité : la dialectique logement/environnement, Paris, rapport imprimé, Délégation générale à la recherche scientifique et technique.

- Pinçon, M. et M. Pinçon-Charlot (2004), Sociologie de Paris, Repères, La Découverte.

- Préteceille, E. (1973), La production des grands ensembles, Paris, Mouton.

- Préteceille, E. (2007), « Is Gentrification a Useful Paradigm to Analyse Social Changes in the Paris Metropolis ? », Environment and Planning A, vol. 39, no 1, p. 10-31.

- Raymond, H., N. Haumont, M.-G. Dezès et A. Haumont (2009 [1966]), L’habitat pavillonnaire, Paris, L’Harmattan.

- Rémy, J. (1998), Sociologie urbaine et rurale. L’espace et l’agir, Paris, L’Harmattan.

- Rhein, C. (2003), « L’écologie humaine, discipline chimère », Sociétés contemporaines, no 49-50, p.167-190.

- Rose, D. (1984), « Rethinking Gentrification : Beyond the Uneven Development of Marxist Urban Theory », Society and Space, vol. 2, no 1, p. 47-74.

- Sassen, S. (1996), La Ville globale, New York, Londres, Tokyo, trad. française de Denis-Armand Canal, préface de S. Body-Gendrot, Paris, Descartes & Cie, 530 p.

- Schelling, T. (1971), « Dynamic Models of Segregation », Journal of Mathematical Sociology, 1, p. 22-55.

- Segaud, M. (2007), Anthropologie de l’espace. Habiter, fonder, distribuer, transformer, Paris, A. Colin.

- Slater, T. (2006), « The Eviction of Critical Perspectives from Gentrification Research », International Journal of Urban and Regional Research, vol. 30, no 4, p. 737-757.

- Smith, N. (1996), The New Urban Frontier : Gentrification and the Revanchist City, New York, Routledge.

- Souchet, H. (2011), Intérieurs Goutte d’Or, Grâne, Créaphis.

- Stébé, J.-M. et H. Marchal (2007), Sociologie urbaine, Paris, Presses universitaires de France.

- Topalov, C. (1991), « La ville, terre inconnue. L’enquête de Charles Booth et le peuple de Londres, 1886-1891 », Genèses, 5, p. 4-34.

- Topalov, C. (1987), Le logement en France, histoire d’une marchandise impossible, Paris, Presses de la fondation nationale des sciences politiques.

- Toubon, J.-C. et K. Messamah (1990), Centralité immigrée : le quartier de la Goutte d’Or, Paris, L’Harmattan.

- Wirth, L. (1982- [1925]) Le Ghetto (trad. fr. P.-J. Rojtman), Grenoble, Champ Urbain.

- Wirth, L. (1938), « Urbanism as a Way of Life », American Journal of Sociology, vol. XLIV, 1, 1-24.

- Wirth, L. (1947), « Housing as a Field of Sociological Research ». American Sociological Review, 12, p. 137-143.

- Young, M. and P. Willmott (1983 [1957]), Family and Kindship in East London, trad.fr. 1983, Le Village dans la ville, Paris, Éd. Centre de création industrielle.

Liste des tableaux

Tableau 1

Évolution des catégories socioprofessionnelles à la Goutte d’Or

Tableau 2

Évolution du parc de logements à la Goutte d’Or