Résumés

Résumé

La raison généralement avancée pour rendre compte du fait que les jeunes Québécois occupent de plus en plus souvent des emplois salariés durant leurs études prend appui, au-delà des circonstances économiques qui ont favorisé cette évolution, sur leur désir d’autonomie financière. L’explication sociologique d’un phénomène aussi massif peut-elle pourtant se satisfaire de l’invocation de ce seul motif ? Pour en décider, nous proposons d’examiner d’abord l’évolution du phénomène et d’en souligner la généralité. Dans un second temps, nous examinons les raisons évoquées par les jeunes eux-mêmes pour travailler pendant leurs études et le poids du motif de l’autonomie financière parmi elles. Dans un troisième temps, nous examinons les interprétations possibles de ces raisons et les enjeux sociaux plus globaux du cumul études-emploi. Au terme de ce parcours, l’explication sociologique du phénomène nous paraît devoir prendre en compte la question de l’intégration sociale des jeunes et les transformations des modes de socialisation de la jeunesse actuelle. Plus qu’à la seule recherche d’autonomie financière, le cumul études-emploi renverrait ainsi à une nouvelle conception de la jeunesse.

Abstract

The explanation generally advanced for young Quebecers’ increasing participation in the labour market during their studies, beyond the economic circumstances that have favoured this evolution, is their desire for financial autonomy. Can we be satisfied, however, with a sociological explanation of so great a phenomenon that invokes this motive alone? To decide, we first examine the evolution of this phenomenon and underscore just how common it is. Then we examine the reasons given by young people themselves for working while they study, and the importance they attach to financial autonomy. Finally, we consider the possible sociological interpretations of the offered reasons, as well as the most general social stakes, of concurrent work and study. In the course of these considerations, the sociological explanation of this phenomenon must, it seems to us, take account of the question of the social integration of young people and the changing modes of socialization for today’s youth. More than merely the search for financial autonomy, concurrent work and study thus reflects a new conception of youth.

Resumen

La razón generalmente avanzada para dar cuenta del hecho de que los jóvenes quebequenses ocupan cada vez más a menudo empleos asalariados durante sus estudios se apoya, más allá de las circunstancias económicas que favorecieron esta evolución, sobre su deseo de autonomía financiera. ¿La explicación sociológica de un fenómeno por eso masivo puede por tanto satisfacerse con la invocación de este solo motivo ? Para decidir, proponemos examinar en primer lugar la evolución del fenómeno y destacar su generalidad. Posteriormente, examinamos las razones mencionadas por los propios jóvenes para trabajar durante sus estudios y el peso del motivo de la autonomía financiera entre ellas. En un tercer tiempo, examinamos las interpretaciones posibles de estas razones y las problemáticas sociales más globales del cúmulo estudio-empleo. Al término de este recorrido, la explicación sociológica del fenómeno nos parece deber tener en cuenta la cuestión de la integración social de los jóvenes y las transformaciones de los métodos de socialización de la juventud actual. Más que la sola búsqueda de autonomía financiera, el cúmulo estudio-empleo remitiría así a una nueva concepción de la juventud.

Corps de l’article

À peine amorcé au début des années 1980, le mouvement qui a poussé de plus en plus de jeunes Québécois scolarisés à cumuler en cours d’année scolaire un emploi salarié avec la poursuite de leurs études s’est rapidement propagé, au point d’impliquer une majorité d’entre eux dès le milieu de la décennie. Perceptible même à l’école secondaire, lors des dernières années en particulier, c’est dans l’enseignement supérieur que le phénomène prend toute son ampleur : en 1985 déjà, plus de deux étudiants sur trois étaient en emploi durant l’année scolaire, à temps partiel généralement et de manière plus ou moins continue selon les moments, les opportunités d’emploi ou les disponibilités individuelles. La soudaineté et l’extraordinaire vigueur de cette évolution ont surpris les observateurs. Ainsi, dans le rapport qu’il consacre en 1992 aux nouvelles populations étudiantes, le Conseil supérieur de l’éducation évoque « un bouleversement radical » (1992 : 47) du mode de vie des étudiants, allant jusqu’à parler d’une « véritable mutation » (id.) de leurs comportements et inscrivant celle-ci, à l’occasion d’un rapport ultérieur publié trois ans plus tard, dans une nouvelle normalité désignée comme « la normalité scolaire d’aujourd’hui » (1995 : 68). Ce chamboulement des comportements étudiants tiendrait à la crise économique survenue dans la deuxième moitié des années 1970 : sur fond de difficultés dans les activités industrielles et face au développement rapide des services, commerciaux avant tout, la demande d’une main d’oeuvre flexible, disposée à accepter des emplois précaires, le plus souvent à temps partiel et avec des horaires fractionnés, aurait buté sur le rétrécissement de l’offre de main d’oeuvre juvénile, lié tant à la baisse des effectifs des jeunes générations qu’à leur propension à rester plus longtemps dans le système scolaire (Conseil supérieur de l’éducation, 1992 : 48). Cette situation aurait exercé un puissant effet d’aspiration sur la population scolarisée tout en lui offrant de nouvelles opportunités, notamment celle d’accéder à une source de revenu propre. L’occasion — pour reprendre ici un vieux dicton — aurait-elle suffi à faire le larron ?

Les jeunes Québécois auraient-ils ainsi emboîté le pas des jeunes États-Uniens, quelques années après eux[2], seulement parce que la conjoncture sur le marché du travail les y aurait poussés ? Que les circonstances économiques aient constitué une incitation vigoureuse et, certainement, une condition nécessaire, ne fait guère de doute ; mais il y a tout lieu de penser qu’elles n’ont pas constitué pour autant une condition suffisante. Résumant, dans le premier chapitre de leur livre When Teenagers Work (1986), les raisons pour lesquelles les jeunes États-Uniens des années 1970 avaient choisi massivement de cumuler un emploi salarié avec leurs études en cours d’année scolaire, Ellen Greenberger et Laurence Steinberg, toutes deux psychologues, soutenaient déjà que la conjoncture seule ne suffisait pas à expliquer un tel bouleversement : encore fallait-il que ces jeunes éprouvent le désir ou le besoin d’occuper les emplois qu’une conjoncture économique leur rendait soudain accessibles. La question de l’assentiment des parents se pose aussi : pourquoi, soucieux de la réussite scolaire de leurs enfants, ont-ils fini par accepter que ceux-ci courent le risque de compromettre cette réussite, voire leur avenir, en consacrant une part — trop ? — importante de temps et d’énergie à un emploi salarié, dans la plupart des cas sans aucun rapport avec leurs études ? Plus généralement, il y a tout lieu de s’étonner d’un phénomène qui, en Amérique du Nord comme en Europe, survient après que les enfants puis les adolescents ont été éloignés des activités productives, dans le but explicite de leur éviter un engagement professionnel précoce et pour leur permettre d’acquérir, dans les meilleures conditions, les connaissances désormais nécessaires pour affronter la vie professionnelle. Or la prolongation généralisée des scolarités dans les sociétés occidentales avancées, surtout quand elle se passe à l’abri de la nécessité pour les jeunes de travailler, a joué un rôle essentiel dans le développement d’une adolescence insouciante, voire frivole (Parsons, 1942 et Rocher, 1972) : comment concilier cette culture juvénile de l’irresponsabilité (id.) avec les responsabilités qu’implique l’engagement, pendant les études, dans des activités aussi sérieuses que le travail salarié ?

Ainsi, la généralisation rapide du travail salarié pendant les études interroge-t-elle, au fond, la représentation que les sociétés occidentales se sont forgée de la jeunesse. L’analyse du phénomène ne peut, dès lors, rester circonscrite à des inquiétudes immédiates, qui poussent à se demander si le travail pendant les études ne risque pas de compromettre la réussite scolaire des jeunes, voire de troubler leur développement personnel et social. Répondre à cette question s’avère certes crucial dans la perspective d’une éventuelle intervention sur le phénomène[3], notamment en vue de fournir aux pouvoirs publics ou aux législateurs les éléments dont ils pourraient avoir besoin pour encadrer le travail juvénile et en limiter la durée. N’en resterait pas moins la question formulée par Greenberger et Steinberg : « Is working good for adolescents ? » (1986 : 46). Nous n’analyserons pas ici le phénomène dans la perspective d’une appréciation qualitative du bien-fondé ou de l’opportunité de travailler pendant les études, encore moins d’un jugement, mais avec l’ambition de saisir les enjeux sociaux de la revendication d’autonomie de la jeunesse, généralement avancée pour justifier le fait de travailler pendant les études. En d’autres termes, notre analyse vise à mieux cerner la socialisation des jeunes dans le contexte de généralisation du travail durant les études et à en décrire les effets sur ce « nouvel âge de la vie » (Galland, 1990) que désignerait le mot jeunesse. Nous chercherons donc d’abord à préciser qui sont ces jeunes travaillant pendant leurs études, puis à voir dans quelle mesure la quête d’autonomie, parmi toutes les raisons en jeu, motive les étudiants à prendre un emploi, avant d’en revenir aux modes de socialisation impliqués dans ces nouvelles conduites juvéniles. Pour cela, nous nous appuierons sur deux enquêtes récentes, menées l’une par Statistique Canada, l’autre par l’Observatoire Jeunes et Société (cf. encadré). Elles nous permettront de mesurer l’ampleur et les conséquences d’un phénomène qui paraît constituer un « fait social » (Durkheim, 2007 [1937]) majeur dans l’histoire récente du Québec.

Travailler pendant les études…

Poursuite d’études et activité salariée ne seraient donc plus — à supposer qu’elles l’aient jamais été[4] — exclusives l’une de l’autre. Mais comment concilier l’une avec l’autre ? Si l’approche longitudinale s’avère ici appropriée[5], nous avons délaissé un point de vue rapproché — focalisé sur les arbitrages réalisés et les arrangements trouvés par des individus singuliers, dans les circonstances toujours particulières de leur vie propre[6] — au profit d’un point de vue plus global, fondé sur une perception certes plus lointaine mais étayée par un plus grand nombre d’observations. Nous avons ainsi pris appui sur les deux premières vagues de l’Enquête auprès des jeunes en transition (Ejet), concernant des jeunes nés en 1984, interrogés au début de 2002 et 2004 sur leurs activités des deux années antérieures. Ces jeunes avaient donc quinze à seize ans quand commence la période d’observation, en 2000, dix-huit à dix-neuf ans quand elle s’achève, fin 2003. Couvrant la fin de la scolarité secondaire et le début des études collégiales pour les uns, de la vie active pour les autres, cette période en est une de transition. Nous viserons donc d’abord les effets de l’âge, en tant qu’il force inévitablement à ces choix. Après avoir ainsi décrit comment l’emploi salarié prend place dans la vie des jeunes, nous évoquerons les comportements des uns ou des autres selon leur sexe et leur origine socioculturelle ou géographique.

L’âge de l’emploi

À seize ans tout juste, la quasi-totalité des jeunes Québécois est toujours scolarisée : plus de 95 % de ceux qui, nés en 1984, ont été interrogés lors de l’enquête Ejet fréquentaient toujours un établissement scolaire au début de l’année 2000 (cf. graphique 1. Les graphiques ont pour source Statistique Canada). Cette proportion se maintient jusqu’à l’été 2001, mais une baisse sensible survient dès l’automne : le mouvement de retrait de la scolarité initiale est alors amorcé et se poursuit durant les deux années ultérieures, si bien qu’à la fin 2003, seuls les deux tiers de l’effectif initial restent scolarisés. Cette inflexion[7] tient essentiellement à la transition de l’école secondaire vers le cégep ou la vie professionnelle, de nombreux jeunes décidant dès cette époque d’interrompre leurs études pour entrer dans la vie active[8]. Ces derniers ne sont pourtant pas les seuls à occuper un emploi salarié, puisqu’une part importante de ceux qui restent scolarisés à temps plein cumule une activité rémunérée avec la poursuite des études. Or cette pratique a commencé avant la transition entre l’école secondaire et le cégep : au début de l’année 2000, alors qu’ils fréquentaient encore l’école secondaire, nombre de jeunes occupaient déjà un emploi salarié. Entre mai et septembre de chaque année, lors des périodes de congé scolaire, surviennent de brusques changements de situation[9] : la proportion d’individus scolarisés chute alors vertigineusement tandis que la proportion d’individus en emploi connaît une croissance soudaine. Si ces mouvements peuvent induire l’idée d’un déversement des jeunes jusque-là scolarisés vers l’emploi — de vacances en l’occurrence —, les évolutions des circonstances de la scolarité n’en attestent pas moins de la coexistence du travail salarié et des études durant l’année scolaire.

Graphique 1

EJET - Québec - Individus nés en 1984, interrogés en 2002 et 2004

Évolution de leur situation entre janvier 2000 et décembre 2003

Graphique 2

EJET - Québec - Individus nés en 1984, interrogés en 2002 et 2004

Part des individus qui ont un emploi parmi ceux qui sont aux études à temps plein - évolution entre janvier 2000 et décembre 2003

Cette coexistence a démarré bien avant l’âge de seize ans[10]. Elle débute désormais très tôt dans la vie des jeunes Québécois : à en croire les auteurs d’une enquête menée dans un quartier de Montréal, 12 % des jeunes interrogés avaient pratiqué une première activité rémunérée, plus ou moins consistante et régulière, avant la fin de leur onzième année, la moyenne d’âge au premier emploi des individus de l’échantillon se situant aux alentours de treize ans et demi (Belleau et Bayard, 2002). La part de jeunes qui cumulent scolarité à plein temps et activité rémunérée reste pourtant faible jusqu’à quinze ans (id.). Par contre, au vu du comportement des jeunes interrogés lors des deux vagues de l’enquête Ejet, elle progresse rapidement entre seize et dix-huit ans avant de ralentir[11], comme le suggère la courbe de tendance représentée sur le graphique 2[12]. Ce ralentissement débouche sur une stabilisation progressive, après dix-huit ans, attestée par les évolutions de la cohorte des jeunes nés en 1979, 1980 et 1981, seconde cohorte interrogée lors de l’enquête Ejet : dès cet âge, la proportion de jeunes aux études et en emploi durant l’année scolaire varie surtout en fonction des moments de l’année scolaire. Ainsi le taux d’individus qui cumulent études et emploi pendant l’année scolaire baisse au début de celle-ci, se maintient en son milieu et croît à nouveau à l’approche des congés d’été. Le fort engagement étudiant dans le travail salarié durant la période estivale alterne donc avec une moindre participation à l’emploi entre ces périodes, et il n’arrive jamais durant l’année scolaire que tous les jeunes scolarisés travaillent au même moment.

Variation du cumul études-emploi

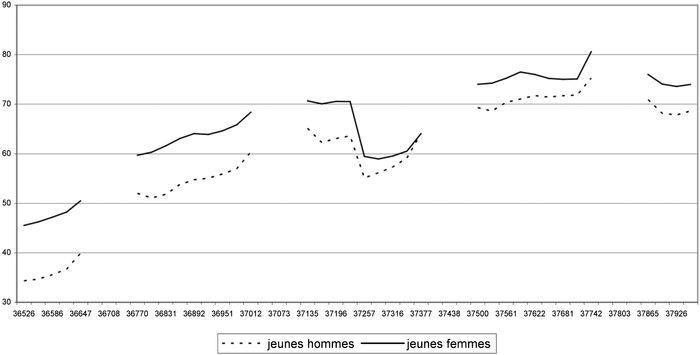

Si le taux d’individus scolarisés occupant un emploi salarié durant l’année scolaire, faible avant l’âge de quinze ans, puis croissant rapidement entre quinze et dix-huit ans, se stabilise à partir de dix-neuf ou vingt ans, comment varie-t-il au regard du sexe des individus, de leur origine socioculturelle ou géographique ? Une différence nette apparaît entre jeunes issus soit de milieu urbain soit de milieu rural, du moins en début de période, lorsque les individus ont entre quinze et dix-sept ans (cf. graphique 3). Cet écart en faveur des jeunes ruraux se réduit par la suite et tend à s’annuler en fin de période, lorsque le taux de jeunes aux études et en emploi s’est stabilisé. Des écarts un peu moins importants apparaissent entre jeunes selon leur origine socioculturelle, approximée ici par le niveau d’éducation des parents : lorsque les deux parents ont fréquenté l’enseignement supérieur, leurs enfants ont moins tendance à occuper un emploi rémunéré durant leurs études ; l’écart s’avère sensible avec les taux, assez proches l’un de l’autre, des individus dont un parent seulement a fréquenté l’enseignement supérieur ou dont aucun des parents n’a fréquenté l’enseignement supérieur (cf. graphique 4). Sans doute la corrélation relativement forte entre origine socioculturelle et origine géographique joue-t-elle ici un rôle. C’est toutefois la différence de sexe qui introduit l’écart le plus important : les jeunes femmes sont systématiquement plus enclines que les jeunes hommes à cumuler études et emploi rémunéré (cf. graphique 5). L’écart, important à quinze ou seize ans, tend à se réduire par la suite mais n’en persiste pas moins en fin de période. Ce fait est d’autant plus remarquable que les jeunes filles n’avaient rattrapé leur retard sur les jeunes gens qu’au début des années 1990 (voir par exemple Roberge, 2002) ; elles les devancent désormais.

Graphique 3

EJET - Québec - Individus nés en 1984, interrogés en 2002 et 2004

Individus en emploi parmi ceux qui sont aux études à temps plein entre janvier 2000 et décembre 2003 différences selon l'origine géographique

Graphique 4

EJET - Québec - Individus nés en 1984, interrogés en 2002 et 2004

Individus en emploi parmi ceux qui sont aux études à temps plein entre janvier 2000 et décembre 2003 - différences selon l'origine social

Graphique 5

EJET - Québec - Individus nés en 1984, interrogés en 2002 et 2004

Individus en emploi parmi ceux qui sont aux études à temps plein entre janvier 2000 et décembre 2003 - différences selon le sexe

Ces écarts, loin d’infirmer la généralisation du phénomène de cumul d’un emploi rémunéré avec les études durant l’année scolaire, la confirment plutôt : faibles, ils soulignent a contrario qu’aucun groupe constitué sur la base de critères démographiques n’est épargné par le phénomène. Tout au plus faut-il souligner, croisant origine socioculturelle, sexe et âge, que les jeunes hommes avant dix-huit ans dont les deux parents ont fréquenté l’enseignement supérieur sont sensiblement plus rétifs que les autres au travail rémunéré durant les études. Rares sont par ailleurs les individus qui, avancés dans leurs études, n’auraient eu aucune activité salariée à un moment ou à un autre de leur parcours scolaire. Les courbes présentées jusqu’ici indiquent en effet, de mois en mois, le rapport entre l’effectif d’individus qui cumulent études et emploi un mois donné et l’effectif total d’individus aux études. Or, d’un mois à l’autre, certains quittent leur emploi pour se consacrer pleinement aux études et d’autres reprennent une activité salariée interrompue un peu plus tôt. En d’autres termes, les situations de cumul d’un emploi salarié avec des études sont constamment réversibles. En témoigne le graphique 6 : construit en « empilant[13] » les trajectoires individuelles des jeunes nés en 1984 et interrogés lors des deux premières vagues de l’Ejet, il montre que la majorité des individus aux études ont alterné des périodes de cumul emploi-études avec des périodes consacrées à l’une seulement de ces activités, et manifeste la réversibilité générale de ces situations tout au long des années de transition entre école secondaire et cégep. La généralité du phénomène de cumul d’un emploi salarié avec les études pendant l’année scolaire conforte l’hypothèse selon laquelle il constituerait un « fait social[14] ». La confirmation de l’hypothèse requiert toutefois de mettre en lumière une contrainte sociale, qui pousserait les jeunes d’aujourd’hui à adopter un tel comportement : est-il possible d’en trouver la trace ?

Graphique 6

EJET - Québec - Individus nés en 1984, interrogés en 2002 et 2004

Trajectoires des individus enquêtés entre janvier 2000 et décembre 2003

En quête d’autonomie financière ?

Si les transformations du système économique et les ajustements du marché du travail ne suffisent pas à rendre compte de la généralisation du cumul d’un emploi salarié avec des études, sans doute n’est-il pas vain de se tourner vers les intéressés pour connaître les raisons de leurs comportements. L’enquête réalisée en 2006 par Jacques Roy pour l’Observatoire Jeunes et Société, auprès de jeunes scolarisés au cégep, le permet. Deux questions nous intéressent en particulier : la première — « Quelles sont les principales raisons pour lesquelles tu occupes un emploi [pendant tes études[15]] ? » — invitait les enquêtés à se prononcer par oui ou par non sur une série d’énoncés désignant autant de « raisons principales » d’occuper un emploi salarié pendant les études. Elle était complétée par une seconde question, invitant les jeunes enquêtés à préciser lequel des énoncés proposés à la question précédente désignait in fine la raison première. Avant d’en venir aux réponses, il n’est pas inutile de souligner que le taux global d’individus qui cumulent un emploi salarié avec des études à temps plein dans la population ici interrogée est tout à fait conforme à celui observé lors de l’Enquête auprès des jeunes en transition. Il fluctue autour de 70 % chez les jeunes âgés de dix-huit ans, il est un peu en deçà chez les plus jeunes, il grimpe à 75 % environ chez ceux qui ont atteint dix-neuf ans. Les mêmes écarts apparaissent selon les trois critères démographiques envisagés plus haut et, conformément à nos observations précédentes, les jeunes femmes cumulent un peu plus souvent leurs études avec un emploi salarié. Certes distinctes, les deux populations enquêtées n’en appartiennent donc pas moins à une seule et même jeunesse québécoise actuelle !

Autonomie versus nécessité ?

Commençons par la manière dont les jeunes interrogés se prononcent sur chacune des raisons probables pour lesquelles ils travaillent pendant leurs études. L’énoncé « pour accroître mon autonomie financière » était proposé en premier : près de 95 % des enquêtés y répondent par « oui », témoignant tout à la fois de l’importance primordiale du motif et d’une belle unanimité (cf. tableau 1). Comment faut-il comprendre cette puissante revendication d’autonomie financière ? S’opposerait-elle à la nécessité d’« assurer sa subsistance », deuxième énoncé sur lequel les jeunes interrogés étaient appelés à se prononcer. Or près de la moitié d’entre eux (47 %) y répondent « oui », faisant de ce motif une raison plus que complémentaire de la précédente. Ainsi, l’hypothèse intuitive voulant que les jeunes se partagent en deux populations selon qu’ils choisissent ou rejettent ces deux items — les uns n’ayant guère le choix et se trouvant en quelque sorte contraints de travailler, les autres choisissant d’occuper un emploi pour s’octroyer une certaine autonomie financière — ne se vérifie pas et la nécessité de travailler pour assurer sa subsistance ne paraît pas constituer le pendant de l’autonomie financière. Par ailleurs, aucun lien de dépendance n’apparaît entre la revendication d’autonomie financière et la volonté de « développer son sens des responsabilités », malgré la forte convergence des réponses à l’un et l’autre énoncé. La volonté de développer son sens des responsabilités ne constituerait donc qu’un thème connexe de l’autonomie financière, à l’instar de la volonté de « faire l’expérience du marché du travail[16] » ? Une dépendance apparaît toutefois entre ce dernier énoncé et le désir d’autonomie financière, puisque ceux qui insistent sur l’un sont un peu plus enclins à répondre « oui » à l’autre. Ceux qui expriment leur désir d’autonomie financière sont aussi un peu plus nombreux à vouloir « se payer plus de confort », désir affiché par 75 % des jeunes interrogés. Mais l’agencement des raisons pour lesquelles ils travaillent pendant leurs études et l’interprétation de leur désir d’autonomie financière sont aussi éclairés par la raison de travailler la plus importante, telle qu’elle ressort de l’autre question.

Tableau 1

Raisons pour lesquelles les collégiens cumulent un emploi avec leurs études

Tableau 2

Classement des raisons pour lesquelles les jeunes cumulent études et emploi

Tant qu’il n’est tenu compte que des fréquences auxquelles les jeunes interrogés répondent par « oui » ou par « non » à chacun des énoncés soumis à leur appréciation, la nécessité d’assurer sa subsistance n’arrive qu’en cinquième position (cf. tableau 1). Il n’en va plus de même lorsqu’il leur est demandé quel motif prime selon eux : si la volonté d’acquérir une certaine autonomie financière arrive sans surprise largement en tête (pour 45 % d’entre eux), la nécessité d’assurer sa subsistance se classe désormais au deuxième rang (cf. tableau 2). Certes, 20 % seulement des jeunes collégiens désignent ce motif comme le plus important ; reste qu’il vient avant les autres. Or ceux qui mettent le plus en avant cette nécessité d’assurer leur subsistance ont généralement quitté le domicile familial originel[17], adoptant divers modes de vie[18] à l’extérieur du cocon parental. Ainsi, lorsqu’ils se sont éloignés du milieu familial, les jeunes ne sont plus que 27 % à désigner l’autonomie financière comme motif principal pour lequel ils occupent un emploi salarié et sont, en revanche, plus de la moitié — 53 %, soit environ deux fois plus ? à déclarer que la nécessité d’assurer leur subsistance en est la raison primordiale. Si les jeunes qui sont toujours au domicile de leurs parents citent l’autonomie financière plus fréquemment — dans la moitié des cas —, une différence apparaît selon que leurs ressources principales proviennent de leur famille ou d’une autre source, en général de leur emploi, plus rarement d’une bourse ou d’un prêt. Parmi ces derniers, plus de la moitié (54 %) désignent l’autonomie financière comme la raison principale de leur emploi alors que les premiers sont moins de la moitié (45 %) à en faire autant et sont aussi les plus nombreux à mettre en avant l’accroissement de leur confort personnel. Ainsi l’autonomie financière ouvrirait des possibilités de consommation de « confort » à ceux qui vivent dans leur famille d’origine, le gîte et le couvert restant vraisemblablement fournis par les parents, alors que ceux ayant quitté le domicile parental sont amenés à consacrer l’essentiel des ressources tirées de leur activité salariée à des dépenses plus impératives.

L’autonomie comme revendication généralisée

Le système des motivations des jeunes collégiens qui occupent un emploi durant l’année scolaire pourrait dès lors se résumer de la manière suivante : si ceux ayant quitté le domicile parental insistent sur la nécessité d’assurer leur propre subsistance, ceux qui vivent toujours avec leurs parents mettent plutôt l’accent sur leur désir d’autonomie financière. L’analyse ramène ainsi l’hypothèse intuitive que nous avions écartée tout à l’heure — celle d’une alternative entre quête d’autonomie et nécessité d’assurer sa subsistance — et lui confère une certaine vraisemblance. Toutefois, les jeunes collégiens ayant quitté le domicile parental et bénéficiant d’une large autonomie doivent souvent assurer eux-mêmes leur subsistance, quelle que soit la structure détaillée de leurs ressources financières : dans leur réponse à la question sur la raison principale, in fine, de leur activité, ils tiennent compte de cette situation matérielle objective. À l’inverse, la situation matérielle objective de ceux qui vivent chez leurs parents, n’ayant pas en général à se soucier du gîte et du couvert, les conduit à cumuler études et emploi pour s’assurer d’autres consommations, moins essentielles, que leurs familles ne peuvent ou ne veulent pas toujours leur permettre : ceux-là sont donc enclins à désigner l’autonomie financière, qui englobe toutes leurs autres motivations, comme le motif primordial de leur comportement. Reste, pourtant, que ceux conduits par la décohabitation familiale à faire de la nécessité d’assurer leur subsistance le motif principal pour lequel ils travaillent n’en ont pas moins déclaré tout aussi massivement que les autres, quand il leur était demandé de se prononcer par oui ou par non sur l’importance du motif, que la quête d’autonomie financière constituait bel et bien une raison fondamentale ! Ainsi, la revendication d’autonomie l’emporte sur toutes les autres raisons pour lesquelles les jeunes travaillent pendant leurs études, quelles que soient les situations singulières et les contraintes qu’impose le mode de vie. Comment rendre compte de ce désir d’autonomie alors qu’il paraît se détacher des conditions de vie objectives de ces jeunes collégiens ? Comment rendre compte d’un désir qui les pousse à s’engager dans l’emploi salarié au détriment de leur temps libre ?

La revendication d’autonomie traverse et transcende les situations objectives des individus pour s’affirmer, de fait, comme une revendication généralisée et par là même sociale, qu’aucun jeune ne peut esquiver sous peine de rester en deçà des réquisits auquel doit satisfaire tout individu de son âge. Sous peine à plus long terme de devoir affronter le marché du travail, au moment d’entrer réellement dans la vie active, sans pouvoir attester de cette qualité que les autres auront acquise à l’occasion des divers emplois occupés pendant leurs études. De là à considérer cette revendication comme l’effet, comme la transposition dans l’existence individuelle de chacun d’une sommation, d’une injonction à l’autonomie, il n’y aurait qu’un pas… que nous nous abstiendrons de franchir ! Une injonction à l’autonomie — du type « Soyez autonome ! » — est-elle seulement concevable ? Ainsi formulée, elle reproduirait l’archétype même de l’injonction paradoxale[19] et ne manquerait pas d’enfermer les individus dans une double contrainte, sans issue pratique indolore pour eux (Bateson, 1980). Son efficacité s’en trouverait singulièrement réduite, sinon annihilée. Pour saisir l’injonction dans sa capacité à infléchir les comportements des jeunes qui cumulent un emploi avec leurs études, sans doute faut-il considérer que la formulation jusqu’ici envisagée mêle l’injonction proprement dite et sa justification. Le désir d’autonomie manifesté par les jeunes n’est pas vraiment le motif de l’injonction, il en constitue plutôt l’objectif, la justification, sinon le principe de légitimation. Tandis que l’injonction véritable est injonction à s’engager dans le travail salarié, en l’occurrence pendant le temps des études ! Elle peut alors être reformulée ainsi : « Prenez un petit boulot[20] à côté de vos études, vous y gagnerez l’autonomie que vous souhaitez ! » Elle n’a, en ces termes, plus rien de paradoxal et peut jouer son rôle social : fournir la main d’oeuvre qui fait défaut sur le marché du travail tout en permettant aux jeunes d’avoir accès, pour les uns, aux consommations indispensables à leur existence quotidienne, qu’ils doivent s’assurer eux-mêmes, pour les autres, aux diverses consommations de confort dont ils rêvent mais que leurs familles ne peuvent leur garantir.

Entre autonomie et contrainte sociale

Ainsi, des jeunes scolarisés qui échappaient au marché du travail s’y trouvent-ils réinsérés, au moins partiellement. Mais le mécanisme social à l’oeuvre ne tient pas qu’aux avantages immédiats qu’il procure aux uns et aux autres[21] ; ses effets vont au-delà de l’actualité de la situation d’emploi des jeunes encore scolarisés et renvoient à leur future situation d’emploi[22]. Se tenir à l’écart de l’emploi pendant toute la durée des études pourrait, en effet, avoir un coût… Qui se paiera après coup ! La sanction résulterait du défaut d’expérience du marché du travail ou de socialisation au monde de l’entreprise. Elle tomberait au moment où cette lacune dans le curriculum vitae s’avérerait constituer un handicap dans la course à l’emploi à temps plein, à laquelle engage inévitablement la fin des études, et se traduirait par un accès plus difficile aux positions pour lesquelles expérience et socialisation au monde du travail pourraient jouer, voire départager les postulants. Que cette sanction soit différée n’enlève rien à la conscience intime qu’en ont les individus — tous savent qu’il sera important d’indiquer sur le curriculum vitae, outre les activités bénévoles, les emplois occupés pendant les études (Vultur, 2007) et, plus encore, tous savent à quel point le défaut de socialisation au monde professionnel constituera un handicap —, mais éloigne d’autant plus l’impression de soumission à une pression sociale immanente qui peut aisément se cacher derrière le désir individuel d’autonomie financière. La pression sociale au travail pendant les études n’est alors plus nécessairement vécue comme une contrainte extérieure et le cumul d’un emploi avec des études à temps plein paraît se justifier de la seule quête immédiate d’autonomie. Le travail pendant les études procède-t-il donc d’une pression sociale, même si l’individu peut ne pas l’éprouver comme telle, ou résulte-t-il de la seule volonté individuelle ? Et le fait de travailler pendant les études constitue-t-il effectivement un « fait social » ?

Conduite contrainte ou comportement rationnel ?

La contrainte sociale ne doit-elle pas être mise en doute ? Le comportement des jeunes scolarisés qui occupent un emploi salarié ne relèverait-il pas, bien au contraire, d’une conduite rationnelle ? Les coûts immédiats du cumul d’un emploi avec les études renvoient, pour l’essentiel, au temps consacré à l’emploi salarié et, secondairement, au risque de compromettre ses études lorsque l’individu réduit trop le temps consacré au travail scolaire. Cette deuxième composante des coûts directs peut être d’autant plus facilement négligée qu’elle n’est pas obligée et que, en cas de danger avéré, l’emploi du temps global peut être ajusté. Les bénéfices directs — différent du bénéfice espéré après la fin des études — sont agrégés dans le salaire afférent à l’emploi. Celui-ci apparaît d’autant plus déterminant que, préférence pour le présent aidant, c’est par lui que l’individu satisfait son désir d’autonomie financière. Ainsi la décision de cumuler un emploi salarié avec les études paraît-elle parfaitement rationnelle in situ, dans le cadre d’un raisonnement coût-avantage qui s’appuierait sur les seuls coûts et avantages immédiats. En va-t-il de même lorsque l’analyse intègre l’autre composante du bénéfice escompté du cumul études-emploi, qui n’apparaît qu’au moment où l’individu se présente sur le marché du travail et cherche à tirer un avantage distinctif de son activité professionnelle pendant les études ou, pour le moins, à éviter la sanction qu’impliquerait le défaut de toute socialisation professionnelle ? Or l’anticipation d’un bénéfice au moment d’entrer dans la vie active relève nécessairement d’un pari, sinon d’une croyance, pour deux raisons au moins : tout d’abord, l’individu ne sait rien de l’état du marché du travail au moment où il s’y présentera pour de bon. Une relative pénurie de main d’oeuvre à ce moment-là — résultant par exemple des évolutions démographiques[23] — annihilerait l’avantage distinctif procuré par une socialisation professionnelle préalable. En second lieu, la conviction même qu’une telle socialisation professionnelle préalable constitue une nécessité ne repose jamais que sur certains discours qui traversent la société et qui, s’ils peuvent à la longue conforter la conviction, ne sauraient lui conférer pour autant un statut de preuve.

Que cette croyance s’appuie sur une pratique constituée depuis près d’une génération[24] n’y change rien : un calcul de maximisation des utilités cesse d’être rationnel dès lors qu’il s’appuie sur une croyance, et la théorie standard du choix rationnel est incapable de rendre compte de comportements fondés sur des croyances ou des opinions (Boudon, 2002). Une conception moins restrictive du comportement rationnel, débarrassée des présupposés d’un strict calcul utilitariste en termes de coûts et bénéfices, peut-elle offrir une solution ? Le comportement d’un individu cumulant emploi et études en vue de maximiser ses chances d’accéder à une bonne situation professionnelle à la fin des études peut, en effet, être approché dans le cadre plus souple de l’individualisme méthodologique : il est improbable que l’expérience professionnelle acquise ne lui serve pas, d’autant qu’elle témoignera de son désir de s’inscrire dans l’univers des activités productives. Il a donc de bonnes raisons de croire que sa décision de cumuler un emploi avec des études à temps plein lui sera finalement bénéfique. Pourtant, plus nombreux seront ceux qui se comportent comme lui, moins l’avantage escompté sera positif, finissant par prendre la forme d’une sanction infligée à celui qui se dérobe à l’injonction de travailler pendant ses études. Par conséquent, plus chacun devra faire de même pour éviter la sanction[25]. C’est la généralisation de la croyance en l’utilité d’une première expérience professionnelle qui rend d’autant plus nécessaire pour tous d’en témoigner. Légitimant la pratique qu’elle induit, la croyance agit comme une contrainte objective : abstraite, formulée en dehors des situations individuelles sur lesquelles elle pèse, détachée d’elles, elle devient contrainte réelle pour tout un chacun. Répétée et transmise des uns aux autres, elle se nourrit d’une sorte de constat vraisemblable, d’autant plus vraisemblable que la situation actuelle sur le marché du travail atteste du bénéfice d’une socialisation professionnelle antérieure dans la perspective d’une insertion professionnelle satisfaisante. La croyance perd ainsi sa labilité pour acquérir un statut d’évidence sociale partagée et pour soutenir une nécessité à laquelle seuls des individus réfractaires ou insouciants se soustrairont. Elle a pris la consistance d’une contrainte sociale : il faut, pour se garantir les meilleures chances d’accéder plus tard à une situation professionnelle satisfaisante, travailler pendant ses études !

Fin de l’insouciance

Quelles sont alors les conséquences sur les jeunes eux-mêmes de cette généralisation du travail salarié pendant les études ? Nous ne nous soucierons pas ici des conséquences intimes pour tout un chacun — pour son développement personnel ou la réussite de ses études, notamment — mais bien plutôt des effets sur ce « nouvel âge de la vie » (Galland, 1990) que désignerait le mot jeunesse. La densification du temps, liée au cumul des études et d’un emploi, et la réduction concomitante du temps disponible pour d’autres activités, ludiques en particulier, ne sauraient en effet rester sans conséquence sur l’insouciance, sinon la frivolité, qui caractériserait — ou caractérisait — la jeunesse selon Parsons (1942). Cette densification des emplois du temps ressort de l’analyse du temps que les jeunes collégiens accordent chaque semaine à leur emploi[26] : un petit tiers y consacre une douzaine d’heures au plus, un autre tiers entre treize et dix-neuf heures, le gros tiers restant au moins vingt heures et souvent plus (cf. tableau 3). Ces taux varient considérablement selon le mode de vie des individus : sans surprise, ceux qui ont quitté le domicile parental et, parmi ces derniers, ceux qui déclarent tirer l’essentiel de leurs ressources de leur emploi salarié sont aussi les plus nombreux — un peu plus de la moitié d’entre eux — à travailler vingt heures et plus. Mais un autre groupe d’individus consacre également une part importante de son temps à des activités rémunérées : il s’agit de ceux qui, même s’ils vivent toujours au domicile parental, affirment que leur emploi constitue leur principale source de revenu. Guère moins de la moitié — 46 % d’entre eux — travaillent également vingt heures ou plus par semaine. L’origine socioculturelle des individus n’est pas sans effet non plus : les jeunes issus des milieux socioculturels les plus favorisés, ceux dont les deux parents ont fréquenté l’université, sont aussi les moins enclins à consacrer beaucoup de temps à un travail salarié, tandis que ceux dont les parents n’ont pas poursuivi d’études au-delà de l’école secondaire sont plus souvent portés à travailler vingt heures et plus par semaine. L’effet des conditions sociales et économiques des individus exerce ainsi une influence plus forte sur le temps de travail hebdomadaire que sur le cumul ou non d’un emploi avec les études.

Tableau 3

Temps consacré à un emploi salarié par les élèves de cégep (2006)

L’occupation d’un emploi salarié pendant les études ne concède donc pas à tous les mêmes libertés temporelles : les différences de condition les amenant à consacrer plus ou moins de temps à leur emploi, il leur reste plus ou moins de temps libre. Quoi qu’il en soit de cette disparité particulière, et même si la jeunesse reste un temps voué à l’expérimentation[27], c’est le temps de l’insouciance qui est en jeu, ce temps non affecté à une activité précise, qui peut être perdu… Ou, pour reprendre une expression de Parsons, le « good time » ! Ce « good time » a joué un rôle crucial dans le développement des « cultures jeunes » puisqu’il fournissait l’occasion, tirant parti de la réunion des jeunes en groupes ou en bandes, de laisser libre court à des comportements limites, le plus souvent désapprouvés par les adultes, à des comportements parfois déviants, mêlant la consommation d’alcool ou de psychotropes à des activités périlleuses. Bref, à tous ces agissements que Parsons regroupe sous l’expression de « comportements frivoles ou irresponsables ». Sans doute l’engagement dans l’emploi salarié n’exclut-il pas ces comportements (Mauger et Fossé-Poliack, 1983) et sans doute, dans une certaine mesure, les revenus qui en sont tirés permettent-ils précisément d’accéder plus facilement à certaines consommations illicites. Reste que le temps consacré à l’emploi n’est plus disponible pour d’autres activités et, plus encore, que l’engagement dans des activités économiques, par la discipline individuelle qu’elles requièrent, suppose une prise de responsabilité allant à l’encontre de l’irresponsabilité qu’évoquait Parsons. En ce sens, la généralisation contrainte du travail pendant les études permet un certain contrôle social sur les activités des jeunes pendant le temps des études. Ce contrôle ne s’exerce pas à la manière d’une surveillance immédiate mais s’effectue par la pression sur les emplois du temps, précisément (Foucault, 1975) et, plus discrètement encore, par l’intégration au système des objets (Baudrillard, 1968 et 1972), résultant d’un accès facilité à des marchandises spécifiquement destinées aux jeunes consommateurs. S’acquittant eux-mêmes du prix de leurs consommations, ils sont dès lors poussés à adopter des comportements plus rationnels en la matière.

Pour conclure : la jeunesse ne serait-elle plus ce qu’elle était ?

Ainsi, un double mécanisme aurait favorisé la mise au travail des jeunes pendant le temps des études : incitation à consacrer une partie du temps disponible à un travail salarié en échange d’une autonomie financière d’autant plus valorisée qu’elle permet l’accès à des consommations spécifiques et pression sociale pour l’exercice d’une activité à travers la valorisation, dans le curriculum vitae, des périodes de travail effectuées en parallèle avec les études. Si ce double mécanisme module la socialisation des jeunes — tant par le contrôle sur les emplois du temps que par l’inscription dans des formes de consommation spécifiques —, il n’est pas sans effet sur la jeunesse comme âge de la vie.

L’idée qu’il existe un « nouvel âge de la vie », présentée par Olivier Galland (1990), ne se trouve-t-elle pas ici remise en cause ? L’auteur fait l’hypothèse d’une désynchronisation des seuils de passage à l’âge adulte : prolongation généralisée des scolarités, incertitude de l’installation dans un emploi durable et évolution des moeurs — des rapports entre les générations et des relations entre jeunes hommes et jeunes femmes notamment — auraient entraîné, en France du moins, une transformation des modes d’accès à la vie adulte et une généralisation, entre fin de l’adolescence et entrée dans l’âge adulte, de ce nouvel âge qu’il appelle jeunesse (Galland, 1990[28]). Or cette construction s’entretient toujours d’une rupture nette entre le temps des études et celui de l’engagement dans la vie active, même si l’auteur prend acte des difficultés éprouvées par les jeunes au début de leur vie professionnelle et de la « phase de précarité » qui précède l’installation dans une activité professionnelle stabilisée. En ce sens, sa construction reste profondément marquée par la situation française, caractérisée par une rupture — toujours — nette entre « formation initiale » et « vie active ». La situation québécoise n’est plus marquée par un tel clivage, depuis la généralisation du travail pendant les études, témoignant au contraire du brouillage de ce seuil entre études et vie active. L’imbrication des temps d’études et de travail caractérise désormais la situation des jeunes de la fin de l’école secondaire à l’université et lui fait écho comme un entrecroisement des rôles : tantôt étudiant, tantôt jeune salarié, l’individu qui cumule un emploi avec des études à temps plein n’est plus ni l’un ni l’autre. Ou, plus exactement, émerge de la nouvelle situation une figure inédite, distincte de celle de l’étudiant traditionnel ou de celle du jeune travailleur. N’ayant pas encore, comme ce dernier, accédé à l’indépendance — qui suppose de s’être affranchi de l’autorité parentale et, généralement, d’avoir fondé sa propre famille —, le jeune qui travaille pendant ses études manifeste en revanche une autonomie de plus en plus grande, qui va d’une certaine maîtrise sur sa vie personnelle à la capacité de subvenir lui-même à certains de ses besoins.

Cette période durant laquelle temps des études et temps de travail s’imbriquent apparaît donc déterminée par l’accession à l’autonomie. Dès le milieu des années 1960, Marcel Rioux notait qu’avec « le système généralisé des bourses, le présalaire étudiant et toutes les occasions d’emplois qui […] s’offrent à eux, on peut dire que les jeunes acquièrent cette autonomie financière bien avant qu’ils soient adultes ou se considèrent comme tels » (1965). S’il pouvait, dès cette époque, opposer de la sorte l’autonomie qui précède l’âge adulte à l’indépendance qui caractérise cet âge de la vie, c’est que la notion même d’autonomie peut être définie, d’un point de vue sociologique, par son opposition à celle d’indépendance. Prenant appui sur le philosophe Alain Renaut (1989), François de Singly (2000) pose autonomie et indépendance comme deux dimensions de l’individualisation. Ce faisant, il ne permet guère de sortir de l’ambiguïté des usages courants. Or il nous semble possible de construire l’opposition systématiquement, en posant que l’indépendance caractérise un individu dégagé des relations de dépendance sociale à l’égard de ses parents, tandis que l’autonomie consiste à élargir les sphères dans lesquelles ces liens de dépendance sociale à l’égard des parents se trouvent dépassés. Insistons sur l’adjectif « social » que nous accolons à la dépendance : il n’est pas ici question des relations affectives — d’amour, de gratitude ou d’estime, parfois de dépit ou de haine, etc. — qui lient les individus d’une génération à l’autre, mais très précisément de cet ensemble de relations sociales qui font obligation aux parents de prendre en charge et d’assurer les conditions d’existence de leurs enfants. Relations éminemment sociales, puisque dès qu’ils y dérogent, les parents sont susceptibles d’une sanction sociale, la sanction ultime consistant dans le retrait de l’enfant à sa famille. Ces relations socialement déterminées enjoignent ainsi aux parents de garantir le gîte et le couvert, notamment, mais aussi l’éducation. Le jeune qui s’engage dans un emploi salarié pendant ses études se met dès lors en situation de prendre le relais de certaines obligations parentales ou de s’en affranchir, par exemple en s’offrant des consommations qu’ils n’auraient pu lui assurer. Les ruptures progressives en résultant construisent une autonomie de plus en plus grande, qui conduit à terme à l’indépendance.

La jeunesse n’est plus alors cette période inscrite dans l’espace d’une désynchronisation des seuils d’accès à l’âge adulte, ni ce temps d’insouciance et de frivolité permis par un emploi du temps scolaire peu contraignant. Elle est au contraire période de transition qui, de la dépendance à l’égard des parents, mène au fil des expériences à une inscription de plus en plus forte dans la vie professionnelle. Elle est tout entière dans l’autonomisation conçue comme processus d’accession à l’indépendance. Dans un article consacré à l’insertion des jeunes dans la vie active, Jacques Hamel (2003) mettait en évidence le rôle moteur du travail dans l’intégration sociale des jeunes. Partageant totalement ce point de vue, nous ajouterons simplement le rôle non moins important joué par les formes de consommation auxquelles donne accès le travail pendant les études.

Parties annexes

Notes

-

[1]

Le texte qui suit a été conçu et partiellement rédigé lors d’un séjour d’une année (fin octobre 2006 à fin septembre 2007) à l’Inrs-Ucs à Montréal et achevé au cours des mois de mars et avril 2008, après retour au Céreq. L’auteur tient à remercier l’Inrs-Ucs et plus particulièrement ses collègues de l’Observatoire Jeunes et Société pour leur accueil chaleureux.

-

[2]

Des jeunes États-Uniens auraient cumulé études et emploi salarié dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, après le desserrement de la législation sur le travail des enfants et des adolescents pendant la crise des années 1930 et la période de guerre. Mais le phénomène n’aurait pris de l’ampleur qu’au cours des années 1970. Andrée Roberge (1997), notamment, signale ce décalage entre Québec et États-Unis.

-

[3]

Voir, par exemple, l’accord signé en 1996 par le patronat et les syndicats pour limiter à quinze heures le temps de travail hebdomadaire des adolescents.

-

[4]

Sans doute faut-il remonter à une époque où seuls des individus issus de milieux sociaux particulièrement aisés fréquentaient l’enseignement supérieur et disposaient, par leurs familles, de ressources économiques suffisantes pour étudier sans avoir à se soucier de leur survie. À une époque, par conséquent, où seuls ces individus-là bénéficiaient de ce temps d’insouciance appelé jeunesse…

-

[5]

La pertinence d’une approche longitudinale des phénomènes de transition — entre l’école et l’emploi notamment — a été mise en évidence par Jacques Hamel (2003).

-

[6]

De telles approches, par entretien avec les individus ou par observation participante en milieu scolaire, ne manqueraient pas d’intérêt pour mieux comprendre les comportements individuels.

-

[7]

Cette inflexion est conforme à l’observation des mouvements de la scolarisation décrits par les statistiques officielles du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Cf.Indicateurs de l’éducation (2006) ou Statistiques de l’éducation (2005).

-

[8]

Que cet engagement se traduise par l’accès effectif à un emploi salarié ou par diverses formes de « galère » (Dubet, 1987), selon un mot qui désigne, dans le contexte français, les aléas de certaines carrières juvéniles sur le marché du travail.

-

[9]

La brusque chute du taux d’individus scolarisés entre fin 2001 et début 2002 et la hausse du taux d’individus sans emploi tiennent vraisemblablement aux difficultés de la jonction des deux vagues d’enquête. Rappelons que les individus sont interrogés début 2002 sur la période 2000-2001 et début 2004 sur la période 2002-2003. Il apparaît dès lors vraisemblable que les défaillances des mémoires individuelles provoquent des désajustements entre les déclarations faites début 2002 sur la fin de l’année 2001 — les événements sont proches et l’information sans doute fiable — et les déclarations faites début 2004 sur les premiers mois de 2002 — les événements sont alors lointains et l’information sans doute perturbée par les défaillances de la mémoire. Ces désajustements devraient être corrigés dans les vagues ultérieures de l’Ejet.

-

[10]

Rappelons qu’il s’agit de l’âge auquel prend fin l’obligation scolaire légale.

-

[11]

L’écart entre jeunes et moins jeunes — avant dix-huit ans, dix-huit ans et plus — se serait creusé au cours des années 1990 au Canada (cf. Usalcas et Bowbly, 2006). Le taux de jeunes qui cumulent études et emploi n’en croît pas moins rapidement entre quinze et dix-sept ans pour se stabiliser par la suite. Au Québec, ce cas concerne environ 70 % des effectifs âgés de dix-huit ans et plus. Ce taux est nettement plus élevé que celui fourni par Usalcas et Bowbly ; sans doute l’écart tient-il aux sources utilisées mais aussi à ce qui est effectivement mesuré.

-

[12]

Explicitons ce graphique : les interruptions de la courbe initiale correspondent aux périodes estivales, au cours desquelles la part d’individus scolarisés chute tandis que la proportion de ceux qui occupent aussi un emploi rémunéré explose. Cette proportion ne paraît plus alors avoir grand sens durant ces périodes et nous avons préféré les laisser à blanc : nous nous intéressons ici au travail pendant les périodes scolaires.

-

[13]

Chaque trajectoire individuelle est constituée par une ligne de teinte différente, l’empilement de ces lignes permettant de visualiser ce qu’on pourrait désigner comme la trajectoire de la cohorte.

-

[14]

« Est fait social toute manière de faire […] susceptible d’exercer sur l’individu une contrainte extérieure » ou « générale dans l’étendue d’une société donnée » (Durkheim, 2007 [1937]).

-

[15]

La partie du questionnaire consacrée au travail pendant les études commence par la question : « Pendant l’année scolaire, est-ce que tu occupes un emploi rémunéré ? » Suivent quelques questions relatives aux caractéristiques de l’emploi occupé et au point de vue de l’individu sur le cumul d’un emploi avec les études. Arrivent alors les questions sur les raisons pour lesquelles il occupe un emploi. Le mot « principales », dans la question visée, est en italique dans le questionnaire.

-

[16]

L’item proposé était formulé en termes d’« expérience du marché du travail » et non d’« expérience professionnelle ». L’expression nous paraît pertinente du fait que les emplois occupés par ces jeunes sont dans la plupart des cas des emplois de vendeur, de serveur ou plus rarement d’animateur sportif ou culturel : l’expérience professionnelle ainsi acquise ne pourrait être valorisée que s’ils retournaient vers des emplois identiques après leurs études. Ce sera rarement le cas.

-

[17]

Par « domicile familial originel », nous entendons celui que l’individu enquêté partage(ait) avec ses parents, avec l’un ou l’autre seulement, voire — mais les cas sont rares — avec une autre personne de la parenté proche, oncle ou tante par exemple.

-

[18]

Vivre seul, avec son ami-e ou en colocation, sans préjuger des combinaisons entre ces trois possibilités !

-

[19]

Elle serait formellement identique à celle souvent présentée par Paul Watzlawick (1972) : « Soyez spontané ! »

-

[20]

« Petit boulot » : c’est l’expression qu’utilisait Robert Ballion (1994) pour désigner les emplois des lycéens français.

-

[21]

Ces avantages : une main d’oeuvre disponible, flexible et conciliante pour les employeurs, un salaire qui confère une certaine autonomie pour les jeunes.

-

[22]

Occuper un emploi pendant les études peut être considéré comme un investissement en vue de l’insertion professionnelle ultérieure. Le fait ressort clairement des entretiens effectués par Mircea Vultur (2007) auprès de jeunes qui travaillaient pendant leurs études. Voir aussi Marcel Dagenais et al. (2000), qui s’intéressent aux rapports entre travail et décrochage scolaire mais citent un certain nombre de travaux tendant à montrer que les jeunes travaillant pendant leurs études sont, à la fin de celles-ci, moins souvent au chômage et mieux payés que les autres. Catherine Béduwé et Jean-François Giret (2004) avancent des conclusions similaires dans le cas français. Ces travaux attestent de la vraisemblance de l’hypothèse du travail pendant les études comme investissement.

-

[23]

Hypothèse tout à fait vraisemblable, sinon raisonnable, au vu de tendances démographiques actuelles !

-

[24]

Les jeunes qui cumulent aujourd’hui études et emploi constituent une deuxième génération puisque leurs aînés ont entamé le processus il y a un quart de siècle environ.

-

[25]

Cette forme — négative — de l’hypothèse selon laquelle occuper un emploi salarié pendant ses études constituerait un investissement (cf. note 20) nous paraît, dans un contexte où le travail pendant les études s’est généralisé, plus vraisemblable que sa version positive. Dès lors que presque tous les jeunes, au moment d’entrer pour de bon dans la vie active, peuvent faire valoir expérience et socialisation professionnelles, c’est leur absence dans le curriculum vitae qui fait la différence.

-

[26]

Nous aurions pu écrire : « à leurs emplois » tant il est vrai que souvent, ces jeunes occupent deux emplois ou plus qui, tout temps de travail cumulé, constituent souvent un mi-temps. Il faudrait en outre tenir compte des temps de déplacement requis par ces emplois.

-

[27]

La jeunesse reste, en effet, un temps d’expérimentation sur tous les plans : relations sociales, relations amicales et amoureuses en particulier, engagement en faveur de causes diverses, etc.

-

[28]

Si nous nous appuyons ici surtout sur ce texte de Galland, le lecteur pourra aussi se reporter utilement aux autres ouvrages de l’auteur indiqués en bibliographie.

Bibliographie

- Ballion, R. (1994). Les lycéens et leurs petits boulots, Paris, Hachette.

- Bateson, G. (1980). Vers une écologie de l’esprit, tome 2, Paris, Seuil.

- Baudrillard, J. (1972). Pour une critique de l’économie politique du signe, Paris, Gallimard.

- Baudrillard, J. (1968). Le système des objets, Paris, Gallimard.

- Béduwé, C. et J.-F. Giret (2004). « Le travail en cours d’études a-t-il une valeur professionnelle ? », Économie et Statistique, n° 378-379, p. 55-83.

- Belleau, H. et C. Bayard (2002). Portrait des jeunes de 12-18 ans de Bordeaux-Cartierville, rapport de recherche, Montréal, CHSLD-CLSC Bordeaux-Cartierville.

- Boudon, R. (2002). « Théorie du choix rationnel ou individualisme méthodologique ? », Sociologie et sociétés, vol. 34, n° 1, p. 9-34.

- Cavalli, A. et O. Galland (dir.) (1985). L’allongement de la jeunesse, Arles, Actes Sud.

- Conseil supérieur de l’éducation (1995). Des conditions de réussite au collégial, réflexion à partir du point de vue des étudiants, Québec.

- Conseil supérieur de l’éducation (1992). Les nouvelles populations étudiantes des collèges et des universités : des enseignements à tirer, Québec.

- Dagenais, M., C. Monmarquette, D. Parent et N. Viennot-Briot (2000). « Travail pendant les études, performance scolaire et abandon », Économie publique/Public Economics, n° 5, p. 145-191.

- Dubet, F. (1987). La galère. Jeunes en survie, Paris, Fayard.

- Durkheim, É. (2007 [1937]). Les règles de la méthode sociologique, Paris, PUF.

- Foucault, M. (1975). Surveiller et punir, naissance de la prison, Paris, Gallimard.

- Galland, O. (2001). « Adolescence, post-adolescence, jeunesse ; retour sur quelques interprétations », Revue française de sociologie, vol. 42, n° 4, p. 611-640.

- Galland, O. (2001 [1991]), Sociologie de la jeunesse, l’entrée dans la vie, Paris, Armand Colin.

- Galland, O. (1990). « Un nouvel âge de la vie », Revue française de sociologie, vol. 31, n° 4, p. 529-551.

- Galland, O. (1985). « Formes et transformations de l’entrée dans la vie adulte », Sociologie du travail, 1-85, p. 32-52.

- Galland, O. (1984). « Précarité et entrées dans la vie », Revue française de sociologie, vol. 26, n° 1, p. 49-66.

- Gauthier, M., L. Bernieret al. (1997). Les 15-19 ans : quel présent ? Vers quel avenir ?, Québec, IQRC-PUL.

- Greenberger, E. et L. Steinberg (1986). When Teenagers Work, the Psychological and Social Costs of Adolescent Employment, New York, Basic Books.

- Hamel, J. et B. Elleefsen (2003). « Pour une vue longitudinale sur les jeunes et le travail », Cahiers internationaux de sociologie, vol. CXV, p. 259-268.

- Mauger, G. et C. Fossé-Polliack (1983). « Les loubards », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 50, p. 49-67.

- Parsons, T. (1942). « Age and Sex in the Social Structure of the United States », American Sociological Review, vol. 7, n° 5.

- Renaut, A. (1989). L’ère de l’individu, Paris, Gallimard.

- Rioux, M. (1965). Jeunesse et société contemporaine, leçon inaugurale à l’Université de Montréal, 11 mars 1965, Montréal, PUM.

- Roberge, A. (1997). Le travail salarié pendant les études, inM. Gauthier, L. Bernier et al., Les 15-19 ans : quel présent ? Vers quel avenir ?, Québec, IQRC-PUL.

- Rocher, G. (1972). Talcott Parsons et la sociologie américaine, Paris, PUF.

- Roy, J. (2006). Les logiques sociales et la réussite scolaire des cégépiens, Québec, IQRC-PUL.

- Singly, F. de (2000). « Penser autrement la jeunesse », Lien social et politiques — RIAC, n° 43, p. 9-21.

- Usalcas, J. et G. Bowbly (2006). « Les étudiants et le marché du travail », Questions d’éducation, Statistique Canada.

- Vultur, M. (2007). « La structuration de l’insertion professionnelle des jeunes par les modes de recrutement des entreprises », inS. Bourdon et M. Vultur, Les jeunes et le travail, Québec, IQRC-PUL.

- Watzlawick, P., J. Helmick Beavin et D. D. Jackson, (1972). Une logique de la communication, Paris, Seuil.

Liste des figures

Enquête auprès des jeunes en transition (EJET) - calendrier des interrogations

Graphique 1

EJET - Québec - Individus nés en 1984, interrogés en 2002 et 2004

Graphique 2

EJET - Québec - Individus nés en 1984, interrogés en 2002 et 2004

Graphique 3

EJET - Québec - Individus nés en 1984, interrogés en 2002 et 2004

Graphique 4

EJET - Québec - Individus nés en 1984, interrogés en 2002 et 2004

Graphique 5

EJET - Québec - Individus nés en 1984, interrogés en 2002 et 2004

Graphique 6

EJET - Québec - Individus nés en 1984, interrogés en 2002 et 2004

Liste des tableaux

Tableau 1

Raisons pour lesquelles les collégiens cumulent un emploi avec leurs études

Tableau 2

Classement des raisons pour lesquelles les jeunes cumulent études et emploi

Tableau 3

Temps consacré à un emploi salarié par les élèves de cégep (2006)

10.7202/009743ar

10.7202/009743ar