Résumés

Résumé

Nous partons de la distinction que Peirce (C.P. 2.276) établit entre les signes iconiques ou hypoicônes et l’icône pure. Cette distinction nous est apparue fondamentale pour rendre compte du fonctionnement des oeuvres d’art.

Dans des travaux antérieurs, nous avons élaboré, à la lumière de Peirce, un modèle de la communication artistique qui met en rapport la production et la réception d’une oeuvre. Nous considérons que l’objectif d’une oeuvre d’art est de capter ce que Peirce appelle des “qualités de sentiments” (de l’ordre du possible, de la priméité), qui, au départ, sont vagues et confuses. L’artiste les rend intelligibles sous la forme de signes iconiques ou hypoicônes. Cependant, les signes ne parviennent jamais à matérialiser complètement la priméité : l’icône pure demeure irreprésentable.

Ce que fait essentiellement une oeuvre d’art - sa spécificité, à notre avis -, c’est, par un agencement de signes iconiques, conduire le récepteur au-delà de la limite du représentable, à un niveau de pensée iconique, c’est-à-dire une pensée capable d’envisager une qualité totale et infinie.

Abstract

This essay begins with the distinction made by Peirce between iconic signs or hypoicons and the pure icon. It is a distinction that we see as being fundamental in accounting for the functionning of works of art.

In some of our previous work we refered to Peirce in order to develop a model of artistic communication that relates the production and consumption of artworks. We believe that artworks aim to capture what Peirce calls “qualities of feeling” (which belong to the world of possibilities or Firstness). Such qualities of feeling are initially vague and confused. The artist renders them intelligible in the guise of iconic signs or hypoicons. However, these signs never manage to fully embody Firstness : Pure icons are irrepresentable.

What work of art do, essentially – where their specificity lies –, is use a pattern of iconic signs to lead the spectator beyond the limit of representability, toward iconic thought; a form of thinking capable of contemplating a total and infinite quality.

Corps de l’article

Dans le cadre de la réflexion proposée sur ‘Peirce et l’image’, nous mettrons l’accent sur la distinction que Peirce établit, en 1903 (CP 2.276), entre les signes iconiques ou hypoicônes et l’icône pure. Bien que Peirce n’ait pas exploité par la suite cette distinction, elle nous est apparue fondamentale pour rendre compte du fonctionnement des oeuvres d’art.

1. Hypoicône et icône pure

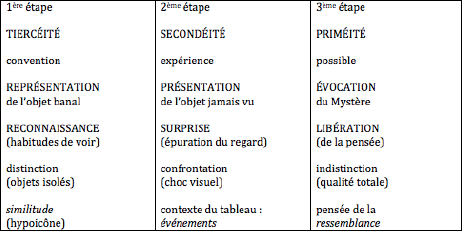

C’est l’oeuvre de René Magritte qui a attiré notre attention sur l'importance de cette distinction. À la lecture des textes de Magritte, nous avons été frappée par une opposition sur laquelle il insiste, entre la ‘ressemblance’ et la ‘similitude’. Selon lui, entre le dessin d’une pipe et l’objet ‘pipe’ représenté par ce dessin, il n’y a pas de ressemblance, mais seulement de la similitude. La similitude résulte, dit-il, d’un acte de pensée qui ‘examine, évalue et compare’. La similitude est donc bien de l’ordre de la distinction, tandis que la ressemblance se caractérise par l’indistinction et, dit Magritte, ‘il n’appartient qu’à la pensée de ressembler’ (1979 : 511) :

La pensée ressemble en devenant ce que le monde lui offre et en restituant ce qui lui est offert au mystère sans lequel il n’y aurait aucune possibilité de monde ni aucune possibilité de pensée.

ibid. : 529

La pensée de la ressemblance selon Magritte correspond à l’icône pure, dont Peirce nous dit qu’elle ne peut être qu’une ‘idée’, et, plus précisément, une idée seulement ‘dans le sens d’une possibilité ou priméité’ :

Un signe par priméité est une image de son objet et, pour parler avec plus de précision, ne peut qu’être une idée. [...] Mais, pour parler avec plus de précision, même une idée, sauf dans le sens d’une possibilité ou priméité, ne peut pas être une icône. Seule une possibilité est une icône, purement en vertu de sa qualité; et son objet ne peut qu’être une priméité

CP 2.276

Dans le même paragraphe, Peirce introduit le terme de ‘hypoicône’ pour désigner un signe iconique, qui repose sur un rapport conventionnel, donc de tiercéité :

N’importe quelle chose peut être un substitut de n'importe quelle chose à laquelle elle ressemble. (La conception du “substitut” implique celle d'un projet et donc d'une vraie tiercéité). [...] Un signe peut être iconique, c’est-à-dire peut représenter son objet principalement par sa similarité, quel que soit son mode d’être. S’il faut un substantif, un representamen iconique peut être appelé une hypoicône. Toute image matérielle, comme un tableau, est largement conventionnelle dans son mode de représentation; mais en soi, sans légende ni étiquette, on peut l’appeler une hypoicône.

CP 2.276

L’hypoicône (qu’il s’agisse d’une image, d’un diagramme ou d’une métaphore)[1] correspond bien au rapport de similitude selon Magritte. Il s’agit d’un signe conventionnel qui produit un effet de similitude (ou similarité) quand la convention se naturalise au point qu’on en vient à l’oublier. C'est le cas de l’utilisation des diagrammes en géométrie :

Tels sont les diagrammes en géométrie. Un diagramme, en réalité, dans la mesure où il a une signification générale n’est pas une pure icône; mais, au cours de nos raisonnements, nous oublions en grande partie son caractère abstrait, et le diagramme est pour nous la chose même. Ainsi, en contemplant un tableau, il y a un moment où nous perdons conscience qu’il n’est pas la chose, la distinction entre le réel et la copie disparaît, et c’est sur le moment un pur rêve – non une existence particulière et pourtant non générale. À ce moment nous contemplons une icône.

CP 3.362

Peirce dit donc que le diagramme est bien un symbole (‘il a une signification générale’), mais que nous ‘oublions’ le caractère abstrait ou symbolique d’un diagramme pour l’appréhender comme icône au cours de nos raisonnements – et c’est d’ailleurs à cette condition qu’il acquiert un pouvoir heuristique, c’est-à-dire le pouvoir de faire découvrir, par son observation directe, d’autres vérités concernant son objet que celles qui suffisent à déterminer sa construction (CP 2.279).

De même, nous pourrions contempler iconiquement un tableau, le dessin figuratif d’une pipe par exemple, mais cela ne signifierait nullement que nous établissions un rapport de similitude entre le dessin et l’objet réel représenté; bien au contraire, cela signifierait que nous nous plongions dans la contemplation de ce dessin en soi, comme totalité, dans l’indistinction (sans le rapporter à autre chose qu’à lui-même), en priméité. Nous entrerions alors dans la pensée de la ressemblance selon Magritte.

Nous résumons, dans le tableau 1, le rapport entre les concepts de Magritte et ceux de Peirce.

Tableau 1

Magritte et Peirce

Dans son travail de recherche préparatoire à un tableau, il arrive que Magritte exploite le pouvoir heuristique du dessin considéré en lui-même. Dans une lettre à Suzy Gablik, Magritte explique comment il a procédé pour aboutir à l’image peinte dans le tableau intitulé Les vacances de Hegel (1958), qui représente un verre d’eau posé sur un parapluie ouvert :

Mon dernier tableau a commencé par la question : Comment montrer un verre d’eau dans un tableau de manière qui ne soit pas indifférente, ni fantaisiste, ni arbitraire, ni faible – mais disons le mot : géniale (sans fausse honte)? J’ai commencé par dessiner beaucoup de verres d’eau, avec toujours un trait sur le verre. Ce trait, au bout du 100ème ou 150ème dessin, s’est évasé, et a pris ensuite la forme d’un parapluie. Celui-ci a été placé ensuite dans le verre, et pour finir, en dessous du verre. Ce qui est la solution exacte à la question initiale : Comment peindre un verre d’eau avec génie?

1978 : 121

C’est donc le dessin du verre d’eau considéré en lui-même en tant que dessin, c’est-à-dire considéré iconiquement, qui a fait apparaître peu à peu l’image du parapluie.

Cependant, lorsque Magritte représente une pipe, ou un verre d’eau, ou un autre objet quelconque, une rose par exemple, il ne propose pas au récepteur de considérer ces dessins en eux-mêmes, de les penser ‘iconiquement’, mais tout simplement de reconnaître les objets représentés par des hypoicônes, d’une manière conforme à nos habitudes de voir. Cette reconnaissance est la première étape d’un processus interprétatif susceptible de conduire le récepteur des tableaux de Magritte à la pensée de la ressemblance.

Nous résumons, dans le tableau 2 (cf. Everaert-Desmedt 2006 : 55), le processus interprétatif déclenché par les images de Magritte, processus qui se déroule en trois étapes. L’étape de la reconnaissance (qui se situe à un niveau de tiercéité, celui de la représentation conventionnelle) est suivie immédiatement d’une étape de surprise (secondéité), car Magritte fait se produire, dans le contexte de ses tableaux, des événements inattendus. Ces événements sont tels qu’ils libèrent la pensée du récepteur en l’ouvrant sur la qualité totale (priméité), que Magritte nomme le Mystère.

Tableau 2

Processus interprétatif des tableaux de Magritte

Par exemple, dans La trahison des images (1929), la pipe représentée est immédiatement reconnue comme telle (première étape). Mais un événement a lieu dans le contexte du tableau : une proposition déclare, contre toute attente, que ‘ceci n’est pas une pipe’ (deuxième étape). Cette proposition enlève tout simplement à la pipe son nom, donc son identité. L’objet est ainsi rendu au mystère qui précède toute nomination, et donc toute distinction (troisième étape). Enlever à la pipe son nom, c’est la transformer en un pur objet, c’est la donner véritablement à voir, sans le filtre du langage :

Voir, c’est lorsque l’on a oublié le nom de ce que l’on regarde.

Paul Valéry, cité par Godfrey 2003 : 220

Si Dieu le Père avait créé les choses en les nommant, c’est en leur ôtant leur nom, ou en leur en donnant un autre, qu’Elstir les recréait

Proust, à propos du peintre Elstir, 1954 : 835

Prenons un autre exemple de tableau, intitulé Le tombeau des lutteurs (1961) : Magritte représente une rose avec une très grande précision figurative (première étape); mais, dans le contexte du tableau, un événement se produit, à savoir un changement d’échelle, et voilà que cette rose occupe, à elle seule, toute une pièce (deuxième étape); ainsi, Magritte nous amène à concevoir une rose totale, une rose dans l’univers, pourrait-on dire (troisième étape). D’ailleurs, Magritte note cette réflexion : “S’il est facile de dire : une rose dans le jardin, il n’est pas facile de dire : une rose dans l’univers” (1979 : 436).

Présenter l’image d’une rose qui occupe toute une pièce, c’est rendre visible la pensée d’une rose dans l’univers, une rose en priméité, une rose telle qu’aurait pu la voir Adam la première fois qu’il a ouvert les yeux sur le monde, avant qu’il n’ait établi de distinctions ou n’ait pris conscience de sa propre existence, comme dit Peirce (CP 1.357) pour essayer de faire comprendre en quoi consiste une saisie en priméité. [2]

Ce n’est qu’à certains moments privilégiés que nous pouvons voir ou penser de cette façon, en nous situant à un niveau de priméité. Peirce cherchait un terme pour désigner la priméité de la pensée; il a retenu le terme de ‘mentalité’, sans en être pleinement satisfait :

Pour exprimer la priméité de la tiercéité, le ton ou la nuance particulière de la médiation, nous n’avons pas de mot réellement bon : mentalité est peut-être aussi bon qu’un autre, aussi pauvre et inadéquat qu’il soit. Voici donc les trois sortes de priméité, la possibilité qualitative, l’existence et la mentalité, que l’on obtient si l’on applique la priméité aux trois catégories

CP 1.533[3]

Nous proposons d’appeler ce type de pensée à un niveau de priméité, la ‘pensée iconique’. Nous entendons par là une pensée capable d’envisager une qualité totale et infinie, d’atteindre le possible en tant que possible. C’est ce type de pensée qui est stimulée par les oeuvres d’art. Toutes les analyses d’oeuvres d’art que nous avons réalisées ont consisté à montrer comment, par quel processus de production et d’interprétation, elles sont susceptibles de déclencher chez le récepteur la pensée iconique.[4]

2. Production d’une oeuvre d’art : des qualités de sentiments à l’hypoicône

Douglas Anderson (1987) montre qu’on peut trouver dans le système peircien une théorie implicite de la créativité artistique, en établissant un double parallélisme, d’une part avec la créativité scientifique, et d’autre part avec l’évolution créative divine.

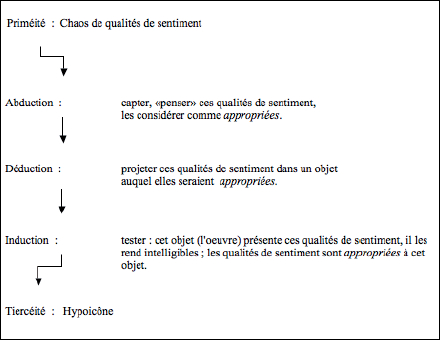

Le premier parallélisme nous amène à décrire la production d’une oeuvre comme un processus cognitif au cours duquel l’abduction joue un rôle central, tout comme dans la recherche scientifique. Nous résumons, dans le tableau 3 (cf. Everaert-Desmedt 2006 : 216), le processus de production d’une oeuvre d’art.

Au départ, l’artiste est plongé dans la priméité, dans un chaos de qualités de sentiments. Il éprouve un trouble, un sentiment inquiétant, ou, comme dit Anderson (1987 : 73), “un sentiment qui semble approprié, mais n’a pas d’objet auquel il est approprié”.

La production de l’oeuvre commence par une abduction. Mais, alors que l’abduction scientifique consiste à formuler une hypothèse comme solution à un problème conceptuel, l’abduction ou hypothèse artistique consiste plutôt à essayer de formuler le problème, à ‘laisser venir’ des qualités de sentiment, à essayer de les capter, de les ‘penser’, à les considérer comme appropriées.

Ensuite, par une sorte de déduction, l’artiste projette son hypothèse dans son oeuvre, c’est-à-dire qu’il va incarner les qualités de sentiment dans un objet auquel elles pourraient être appropriées. Ainsi, en construisant cet objet auquel les qualités de sentiment seraient appropriées, l’oeuvre d’art crée son propre référent, elle est auto-référentielle. La projection permet de clarifier l’hypothèse qui est vague au départ, de la préciser, afin qu’elle puisse ensuite être ‘testée’, par induction, lors de la dernière étape de la création : le jugement de l’artiste sur son oeuvre.

La dernière étape de la création d’une oeuvre d’art est donc une induction. Comment l’artiste peut-il tester la valeur de sa création? Pas du tout par rapport à une réalité extérieure, puisqu’une oeuvre d’art est auto-référentielle, mais par rapport à elle-même. Si l’artiste constate que son oeuvre est auto-adéquate, c’est-à-dire qu’elle exprime un sentiment intelligible, il juge son travail terminé.

Le résultat de ce travail est un signe iconique ou une hypoicône. La fonction d’une oeuvre d’art est de rendre intelligibles des qualités de sentiment; or, la seule façon de rendre intelligibles des qualités de sentiment est par le moyen de signes iconiques. Car rendre intelligible nécessite l’intervention de la tiercéité, l’usage de signes; mais, puisque les qualités de sentiment se situent à un niveau de priméité, elles ne peuvent être exprimées qu’au moyen de signes iconiques (signes qui renvoient à leur objet à un niveau de priméité).

Tableau 3

Production d'une oeuvre d'art

Une oeuvre d’art est donc un signe iconique qui rend intelligibles des qualités de sentiment. Cependant, l’incarnation des qualités de sentiment dans une oeuvre n’est jamais totale, l’intelligibilité n’est jamais achevée. Pas plus que l’évolution de l’univers. C’est ici qu’intervient le second parallélisme étudié par Anderson, entre la créativité artistique et l’évolution créative divine.

Peirce présente Dieu comme un artiste, et l’univers comme une oeuvre d’art. La description que Peirce donne de l’activité créative de Dieu pourrait s’appliquer, mutatis mutandis, à l’attitude de l’artiste. Dieu ne sait pas précisément ce qu’il va créer avant de le créer. Son objectif (son ‘telos’) est indéterminé. Au départ, devant le chaos initial, Dieu s’ouvre à la variété des qualités. Il cherche une possibilité qui réponde potentiellement à son objectif de créer un ‘univers’. Son activité consiste à donner existence à certaines qualités, c’est-à-dire qu’il transforme la priméité en secondéité par le biais de la tiercéité (son telos). Dans le choix des qualités, un facteur de chance intervient : Dieu réalise ou réifie des qualités attirantes, mais il aurait pu être attiré par d’autres priméités, ou dans un autre ordre. Ensuite, l’attitude de Dieu qui contrôle sa création se caractérise par l’agapè, ou amour évolutionnaire : Dieu permet aux qualités qu’il actualise de développer leur propre tiercéité. Dans son agapè, Dieu crée les hommes comme libres de créer à leur tour, donc de participer au développement de l’esprit (mind) universel.

L’homme crée comme Dieu crée. Tout comme Dieu incarne des qualités de sentiments en les rendant actuelles, l’artiste incarne des qualités de sentiments dans des oeuvres d’art. Nous avons vu que, parallèlement à la recherche scientifique, la création d’une oeuvre d’art commence par une abduction, par laquelle l’artiste s’ouvre aux possibilités. Il exerce un contrôle cognitif sur des qualités de sentiments. Ce parallélisme avec la science se trouve renforcé par le parallélisme avec la créativité divine. En effet, comme Dieu, l’artiste commence sa création avec un objectif indéterminé : il veut créer quelque chose sans savoir précisément ce que ce sera. Son intention est déclenchée par l’apparition spontanée d’une qualité de sentiment. Le processus de création commence donc dans la spontanéité, la chance. Il se poursuit sous le contrôle de l’artiste, dans l’agapè, c’est-à-dire l’amour de l’artiste pour son oeuvre, qu’il laisse se développer jusqu’à sa propre perfection. Cette attitude d’agapè correspond à l’étape de déduction, où l’artiste laisse l’oeuvre se construire en respectant ses règles internes.

Lorsque l’artiste juge son travail terminé (étape d’induction), l’oeuvre d’art est finie, mais elle n’est pas complète pour autant. Cette incomplétude ressort des deux parallélismes. D’une part, en effet, dans la recherche scientifique, l’induction est toujours incomplète. Elle est faillible : on peut toujours rencontrer un fait qui montre la fausseté de l’hypothèse. Et celle-ci peut se développer pour rendre compte de nouveaux faits qui seraient découverts. D’autre part, la création de Dieu est toujours incomplète : Dieu n’a pas créé l’univers en une semaine, mais il est toujours en train de créer, l’univers est toujours en développement. De même, une oeuvre d’art est toujours incomplète : quand le travail de l’artiste est terminé, son oeuvre reste ouverte, capable de croissance; elle continue à se développer en s’ouvrant aux interprétations.

Aux étapes de la production de l’oeuvre, que nous avons pu déterminer par le parallélisme avec la créativité scientifique, correspondent donc trois caractéristiques qui découlent du parallélisme avec la créativité divine :

abduction // chance

déduction // agapè

induction // ouverture

3. Interprétation d’une oeuvre d’art : de l’hypoicône à la pensée iconique

En tant que signe, l’oeuvre doit être interprétée, et cette interprétation nécessite, dit Peirce (CP 5.113), de la ‘sympathie intellectuelle’. La réception artistique n’est pas une perception spontanée d’une qualité de l’oeuvre, mais une cognition, un processus cognitif. C’est dans l’activité cognitive elle-même que réside le plaisir artistique : plaisir de sentir qu’il y a quelque chose à comprendre, qu’on est sur le point de comprendre, que quelque chose d’absolument nouveau est sur le point de devenir intelligible, que l’on va découvrir du possible.

Nous distinguons le plaisir artistique et le plaisir esthétique. Ce dernier est lié à l’appréciation du beau, il peut être provoqué par une oeuvre d’art ou par toute autre chose sans intentionnalité artistique (un paysage, une personne agréable à regarder); tandis que le plaisir artistique ne concerne pas le ‘beau’ mais le ‘kalos’, c’est-à-dire l’admirable en soi, qui correspond, selon Peirce (CP 1.615), au développement même de la Raison, à l’accroissement d’intelligibilité de la priméité.

Considérer une oeuvre comme ouverte ne signifie pas pour autant que les récepteurs puissent la remplir de n’importe quoi ni n’importe comment. Toutes les interprétations ne se valent pas. Nous avons vu que l’artiste est le premier interprète de son oeuvre, au cours de la dernière étape du processus de production. Une interprétation qui va à l’encontre de celle de l’artiste n’est pas pertinente. Elle est peut-être une projection psychologique, ou un exercice de virtuosité intellectuelle, ou que sais-je, mais elle n’est pas une ‘interprétation artistique’, entendue comme une interprétation susceptible de conduire le récepteur d’une oeuvre à la priméité qui s’y trouve captée, au possible qui s’y trouve intégré. Le récepteur que nous envisageons est un récepteur modèle (Eco 1979 : 56), qui entre dans la logique de l’oeuvre. C’est à cette condition que la réception réactive et poursuit le mouvement de la production : le mouvement d’accroissement d’intelligibilité de la priméité.

Le processus de réception d’une oeuvre est déterminé par le processus de conception. Les deux points de vue sont étroitement liés : en même temps qu’une oeuvre se construit, elle construit son récepteur modèle. Cependant, les récepteurs peuvent entrer de différentes façons dans le processus interprétatif d’une oeuvre d’art. Pour interpréter une oeuvre, il faut d’abord la rencontrer, y être confronté : le cas du visiteur qui se rend dans un musée ou une galerie pour y voir une exposition d’art est différent de celui du promeneur qui découvre par hasard dans l’espace public un objet ou un événement, dont il ignore le statut artistique. Si le promeneur est surpris par ce qu’il découvre, il s’y arrêtera avec intérêt et fera l’hypothèse, à partir d’indices, qu’il s’agit d’une oeuvre d’art. La connaissance préalable (dans le cas du visiteur) ou la reconnaissance (dans le cas du promeneur) du statut artistique déclenchera une hypothèse interprétative, selon laquelle cet objet ou cet événement, étant une oeuvre d’art, doit avoir une signification qui vaut la peine d’être cherchée, et que le récepteur s’attend à découvrir.

Le récepteur (re)construit l’oeuvre au cours de son interprétation : il en relève les éléments pertinents et les organise. Des informationscollatérales viennent enrichir son interprétation : connaissances historiques (tout n’est pas possible à n’importe quel moment de l’histoire de l’art, cf. Danto 1989 : 90), connaissances de données techniques, connaissances à propos de l’ensemble de l’oeuvre de l’artiste et connaissances culturelles diverses.

Une interprétation peut être plus ou moins riche, plus ou moins attentive :

Il y a donc manifestement dans la relation aux oeuvres d’art ce que j’appelle tant bien que mal des niveaux de réception, que rien n’oblige à disposer sur une échelle de valeurs, mais qui se distinguent sans doute par des degrés quantitatifs dans la considération des données perceptuelles (attention primaire) et conceptuelles (attention secondaire) propres à chaque oeuvre.

Genette 1997 : 232

Conclusion

De nombreux auteurs se sont posé la question de savoir ce qu’est une oeuvre d’art, ou bien quand il y a oeuvre d’art (selon la formulation de Goodman). La question s’est posée de plus belle à propos de l’art contemporain, parce qu’il ne répondait plus aux critères de reconnaissance de l’art classique ou moderne. Les différentes réponses que nous avons rencontrées nous sont apparues circulaires et peu convaincantes : par exemple, une oeuvre d’art est un artefact qui manifeste une intention artistique. Oui, mais en quoi consiste une intention artistique?

À la lumière de Peirce, nous pouvons répondre : l’intention artistique, c’est l’intention de rendre intelligible la priméité. Une oeuvre d’art est un objet ou un événement (donc de l’ordre de la secondéité) dans lequel une qualité de sentiment (priméité) devient intelligible (accède à la tiercéité).

Dans l’optique de Peirce, la meilleure formulation de la question est sans doute : Que fait une oeuvre d’art? On peut y répondre en reprenant des termes de Peirce (CP 1.533) : une oeuvre d’art fait circuler la priméité, en la faisant passer de la possibilité qualitative à la mentalité par le biais de l’existence. En effet, au cours de la production de l’oeuvre, l’artiste opère le passage de la possibilité qualitative (le chaos des qualités de sentiments) à l’existence (l’hypoicône réalisée). Et au cours de l’interprétation, le récepteur passe de l’hypoicône à la mentalité (la pensée iconique).

Nous avons parlé d’hypoicône à deux moments différents de notre exposé, à propos de la pipe dessinée par Magritte et à propos de l’aboutissement du processus de production, c’est-à-dire l’oeuvre réalisée. C’est que toute hypoicône n’est pas une oeuvre d’art, même si une oeuvre d’art est toujours une hypoicône. La pipe dessinée par Magritte n’est pas une oeuvre d’art. Elle est une représentation conventionnelle. Mais le tableau dans lequel Magritte associe la représentation de la pipe et la proposition ‘Ceci n’est pas une pipe’ est une oeuvre d’art, c’est-à-dire une élaboration nouvelle, une hypoicône inédite, résultant d’un processus de production spécifique et susceptible de déclencher chez le récepteur la pensée iconique.

Parties annexes

Note biographique

NICOLE EVERAERT-DESMEDT est agrégée en Philosophie et Lettres et docteur en Communication Sociale. Professeur de sémiotique à l’Université Saint-Louis à Bruxelles jusqu’en 2012, elle a enseigné également la sémiotique à l’Institut des Hautes Études des Communications Sociales (IHECS, Bruxelles), à l’Institut Supérieur d’Architecture Saint-Luc de Wallonie (Tournai) et à l’Université du Luxembourg. Ses principales publications sont La communication publicitaire. Étude sémio-pragmatique (Cabay 1984); Le processus interprétatif. Introduction à la sémiotique de Ch.S. Peirce (Mardaga 1990); Magritte au risque de la sémiotique (dir.) Publications de l’Université Saint-Louis 1999); Interpréter l’art contemporain. La sémiotique peircienne appliquée aux oeuvres de Magritte, Klein, Duras, Wenders, Chávez, Parant et Corillon (De Boeck 2006); Sémiotique du récit (De Boeck, 4ème éd., 2007). Bon nombre de ses articles et conférences, en français et en espagnol, sont en libre accès sur son site internet, “Site de sémiotique – Sitio de semiótica” : http://nicole-everaert.host56.com/web_nicole/

Notes

-

[1]

Peirce (CP 2.277) distingue, parmi les hypoicônes, les images, les diagrammes et les métaphores. Cette distinction correspond aux trois catégories : dans les images, la similarité entre le representamen et l’objet repose sur de simples qualités ou propriétés (priméité); les diagrammes représentent leur objet par une analogie de relations entre leurs parties respectives (secondéité); et les métaphores représentent leur objet par un parallélisme avec quelque chose d’autre (tiercéité).

-

[2]

Un autre exemple de rose, véritablement vue comme Adam l’aurait vue au Paradis, se trouve dans une nouvelle de J.L. Borges (1971), intitulée Une rose jaune : une rose révélée ‘en éternité et non en mots’, dit Borges (exemple cité par Santaella- Braga 1996 : 209).

-

[3]

Nous situerons, plus loin, ces trois sortes de priméité (possibilité qualitative, existence et mentalité) dans le processus de production et d’interprétation d’une oeuvre d’art.

-

[4]

La pensée iconique correspond à la pensée de la ressemblance chez Magritte, mais aussi, par exemple, à celle de l’immatériel dans les monochromes de Yves Klein, à la destruction des distinctions pour accéder à la priméité de l’amour dans Détruire dit-elle de Marguerite Duras, à la conception de l’intemporel au creux de l’instant présent dans Les ailes du désir de Wenders, à l’image absente qui remplace la révélation iconique totale et attendue dans une installation photographique de Humberto Chávez, ou encore à la pensée de l’équilibre entre la terre et le ciel, l’éternité et l’instant, le corps et l’esprit dans l’oeuvre à la fois plastique et littéraire de Jean-Luc Parant. Tous ces exemples sont analysés dans Everaert-Desmedt (2006).

Bibliographie

- ANDERSON, D. (1987) Creativity and the Philosophy of C.S. Peirce. Dordrecht : Martinus Nijhoff Publishers.

- BORGES, J. L. (1971) El hacedor. Buenos Aires : EMECE.

- DANTO, A. (1989) La transfiguration du banal. Paris : Seuil.

- ECO, U. (1979) Lector in fabula. Milano : Bompiani.

- EVERAERT-DESMEDT, N. (2006) Interpréter l’art contemporain. La sémiotique peircienne appliquée aux oeuvres de Magritte, Klein, Duras, Wenders, Chávez, Parant et Corillon. Bruxelles : De Boeck.

- GABLIK, S. (1978) Magritte. Bruxelles, Cosmos Monographies.

- GENETTE, G. (1997) L’oeuvre de l’art. La relation esthétique. Paris : Seuil.

- GODFREY, T. (2003) L’art conceptuel. Paris : Phaidon.

- GOODMAN, N. (1976) Languages of Art. Indianapolis : Hackett Publishing Company.

- MAGRITTE, R. (1979) Écrits complets. Paris : Flammarion.

- PEIRCE, C. S. (1931-1958) Collected Papers of Charles Sanders Peirce. Volumes 1–6. C. Hartshorne & P. Weiss (Eds.). Cambridge, MA. : Harvard University Press, 1931-35; Volumes 7-8. A. Burks (Ed.). Cambridge, MA. : Harvard University Press, 1958.

- PEIRCE, C. S. (1978) Écrits sur le signe : rassemblés, traduits et commentés par G. Deledalle. Paris: Le Seuil.

- PROUST, M. (1954) À la recherche du temps perdu. Volume 1. Paris : Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade.

- SANTAELLA BRAGA, L. (1996) “From Pure Icon to Metaphor : Six Degrees of Iconicity”. Peirce’s Doctrine of Signs. Theory, Applications and Connections. V. Colapietro & T. Olshewsky (Eds.). Berlin, New York : Mouton de Gruyter : 205-313.

Liste des tableaux

Tableau 1

Magritte et Peirce

Tableau 2

Processus interprétatif des tableaux de Magritte

Tableau 3

Production d'une oeuvre d'art