Corps de l’article

En 1893, la question des écoles du Manitoba polarise toujours les débats politiques au Canada, depuis la suppression trois ans plus tôt, par le gouvernement manitobain de Thomas Greenway, du régime des écoles confessionnelles et de l’obligation de produire les documents publics en français. Si les catholiques francophones et anglophones étaient dans les années 1870 aussi nombreux que la population protestante, ce n’est plus le cas vingt ans plus tard, même si la population manitobaine ne cesse de croître, passant d’environ 12 000 personnes dans les années 1870 à plus de 150 000 vingt ans plus tard (Coates et McGuiness, 1987).

En décembre de l’année précédente, Léon Gérin est nommé secrétaire particulier d’Auguste-Réal Angers (1837-1919), sénateur et ministre fédéral de l’Agriculture au sein du nouveau cabinet du premier ministre John Sparrow David Thompson[1]. Angers démissionne de son poste de lieutenant-gouverneur du Québec pour venir travailler dans la capitale fédérale à la demande de Thompson et, dès son entrée en fonction, il prend l’engagement « de rendre aux catholiques les écoles supprimées » (Deschênes, 1998).

Gérin quitte quant à lui son travail de sténographe auprès des avocats du Palais de Justice de Montréal pour occuper son nouveau poste à Ottawa. Formé en droit et admis au Barreau en 1885, il ne s’intéresse pas au travail d’avocat, ni à celui de politicien d’ailleurs. Il rêve plutôt de s’établir un jour sur sa terre, achetée au printemps 1887 à Sainte-Edwidge de Clifton dans les Cantons de l’Est. Célibataire de 30 ans, Gérin écrit dans ses temps libres des articles sociologiques publiés dans La Science sociale, revue du groupe de dissidents leplaysiens du même nom, auprès duquel il s’est initié à la sociologie durant son séjour parisien en 1885-1886.

Son travail de secrétaire particulier l’oblige à suivre régulièrement son ministre dans ses déplacements officiels, au cours desquels Gérin prend des notes d’observation à l’usage des ministres. Le fait qu’il connaisse bien la sténographie, ou l’art d’écrire aussi vite que l’on parle, facilite son travail. Il a d’ailleurs écrit son journal dans l’Ouest canadien sous forme sténographique[2], pour ensuite le dactylographier – dans l’hypothèse où ce soit lui qui ait fait ce travail –, sans doute dans les années 1930 si nous nous fions aux références à des textes parus jusqu’à ces années-là.

En compagnie du ministre Angers, de quelques ministres fédéraux et de leurs épouses et de Philippe Landry[3], Gérin part d’Ottawa le 3 octobre 1893. Ils traversent en train l’Ontario et divers États américains (le Michigan, l’Ohio, l’Indiana et l’Illinois) afin de se rendre à l’Exposition universelle de Chicago. Gérin et son ministre s’y étaient rendus une première fois dès les premiers jours de l’Exposition au début du mois de mai 1893. Gérin écrit alors à son frère Henri pour lui faire part de ses premières impressions et lui mentionne que :

L’Exposition est encore loin d’être prête; c’est un chaos, une confusion que Zola décrirait en deux volumes. Malgré tout il y a déjà là beaucoup à voir et à apprendre. J’ai passé tous mes moments de loisir à recueillir des observations de sociologie comparée. J’en ai tout un petit bagage que je me propose d’adresser au Mouvement social, ces jours-ci quand je serai reposé de la fatigue de mon voyage[4].

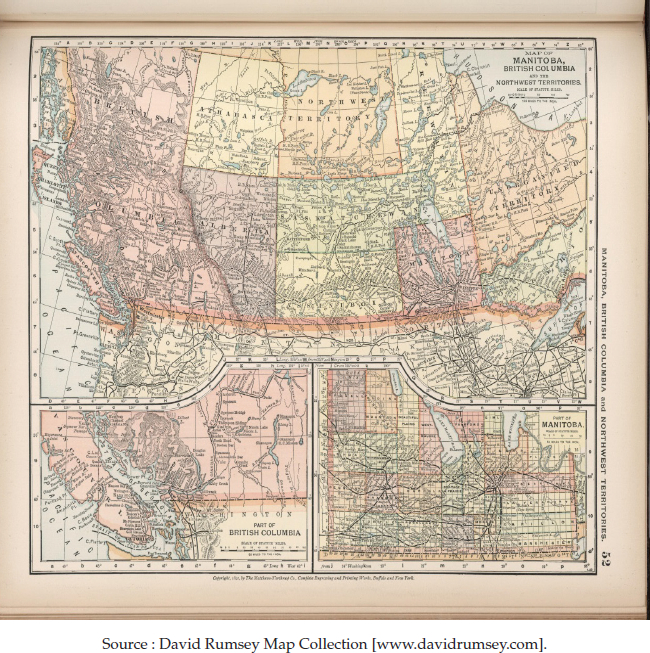

En octobre 1893, les voyageurs ne restent que quelques jours à l’Exposition (trois ou quatre), pour repartir ensuite en direction du Manitoba en traversant l’Iowa, le Minnesota et le Dakota du Nord. Arrivés à la frontière canado-américaine le 8 octobre, ils demeurent dans la province manitobaine jusqu’au 20 octobre, date à laquelle ils s’engagent dans les Territoires du Nord-Ouest, à Moosomin, Regina, Medecine Hat et Calgary. À cette époque, alors que le Manitoba et la Colombie-Britannique existent depuis 1870 et 1871 respectivement, les provinces de la Saskatchewan et de l’Alberta n’existent pas encore : leur création a eu lieu en 1905 (voir figure 1).

Le journal de Gérin s’arrête malheureusement à Calgary le 23 octobre 1893, même si nous savons, grâce à sa correspondance personnelle, que le périple se poursuit plus loin vers l’ouest. Ils iront à Edmonton[5] et traverseront les Rocheuses jusqu’à Vancouver, en Colombie-Britannique. Dans une lettre du 29 octobre, il livre ainsi à son oncle ses « impressions rapides » de son passage dans les montagnes : il profite d’une journée à Banff dans le parc national pour en escalader les sommets, se baigner et admirer les points de vue qui le changent de « la plaine monotone du Manitoba et du Nord-Ouest »[6]. Il passe la nuit à l’hôtel construit par le Canadien Pacifique et repart le lendemain en direction de Vancouver. Le 21 novembre, il écrit d’Ottawa à son frère Henri pour lui annoncer qu’il ne pourra pas se rendre à Montréal, qu’il est revenu de l’Ouest avec « une fournée de notes » qu’il lui « faut transcrire au plus vite pour l’usage des ministres »[7].

La question des écoles du Manitoba traverse le journal de Gérin, même si l’objectif de la tournée du ministre consiste plutôt à faire état des conditions de l’agriculture dans l’Ouest canadien. Étroitement dépendants de la production céréalière, les villes et les villages ont été durement touchés l’été précédent par une « combinaison de mauvaises conditions météorologiques et de faibles prix » (Agriculture et Agroalimentaire Canada, 1998, p. 23).

En dépit de ces conditions économiques et climatiques difficiles, Gérin constate que les Canadiens français se préoccupent surtout de la question des écoles confessionnelles, certains demandant même au gouvernement de ne pas intervenir pour éviter d’aggraver la situation. Pour leur part, les Canadiens anglais suivent de près la politique, lisent les journaux et adressent de nombreuses réclamations aux ministres.

Selon Gérin, les Canadiens français et les Canadiens anglais du Manitoba appartiennent respectivement aux types communautaire et particulariste tels qu’ils ont été définis par le groupe de La Science sociale. Dans le premier type, la communauté (la famille et la paroisse, notamment) tend à primer sur l’individu ou sur l’initiative individuelle alors que, dans le second, l’individu tend à s’affranchir davantage de la communauté. Les types communautaire et particulariste révèlent des modes d’organisation sociale différents menant à des processus de colonisation fortement différenciés, le premier type étant actif d’abord à l’échelle locale, et le second s’inscrivant de manière plus marquée à l’échelle régionale, provinciale et nationale (Rivard, 2012).

Bien que récente, la colonisation canadienne-anglaise se réalise à grande échelle et elle est caractérisée par un fort développement de la propriété privée : présence de grandes fermes avec de grandes étendues de terres, de bâtiments spacieux et élégants et d’individus très riches. Dans les villes et villages où ils s’arrêtent, Gérin associe ce « particularisme » plus dominant chez les Canadiens anglais à la spécialisation de leurs activités sociales, à la diversité des commerces et des professions (bouchers, hôteliers, libraires, etc.) et à la pratique commerciale de l’agriculture (culture intensive et mécanisée, sélection des troupeaux, etc.). Les villages communautaires à majorité canadienne-française (Saint-Boniface), mennonite ou métisse sont au contraire marqués par la forte présence de cultivateurs qui pratiquent une agriculture familiale extensive, d’autosubsistance[8]. Le village y est plus pauvrement bâti et mal entretenu, et les rues boueuses. Les principaux édifices sont ceux appartenant aux communautés religieuses et la vie commerciale tourne autour du magasin général. Dans les villages de type communautaire, la vie collective se résumerait essentiellement à la vie familiale, laquelle entraverait le développement de l’initiative individuelle et le développement d’une vie associative à l’extérieur de cette unité. Lors d’une assemblée politique à Saint-Boniface, Gérin observe que les Canadiens français écoutent les orateurs dans un silence religieux, sans intervenir le moins du monde.

Si, pour les leplaysiens, le type particulariste est supérieur par sa « puissance d’expansion » ou de colonisation ou par sa « puissance de civilisation » (Gérin, 1904, p. 341), les observations de Gérin permettent d’apporter des nuances à cette thèse. Il montre par exemple les fragilités d’une trop grande spécialisation chez les cultivateurs de type particulariste, à la merci des conditions climatiques, économiques et politiques. Les exploitants spécialisés doivent acheter la plupart des denrées alimentaires nécessaires à leur survie. C’est d’ailleurs une crise liée à la grande spécialisation des activités économiques dans l’Ouest canadien qui amène le ministre de l’Agriculture à faire le voyage dont Gérin livre ici le récit.

Gérin demeure le secrétaire particulier d’Angers jusqu’à ce que ce dernier démissionne en juillet 1895, à la suite de l’inaction de son gouvernement dans le conflit des écoles du Manitoba. À son avis, le report d’une action gouvernementale nuit à l’adoption d’une loi réparatrice pour les catholiques. Gérin continue cependant de travailler dans la fonction publique fédérale : il devient en 1895 secrétaire particulier d’Alphonse Desjardins, ministre de la Milice (à ne pas confondre avec le fondateur des caisses populaires), puis secrétaire particulier de James Wilson Robertson, commissaire fédéral de l’industrie agricole et laitière. En 1903, il occupe le poste de traducteur à la Chambre des communes et devient chef de la traduction en 1917, poste qu’il occupera jusqu’à sa retraite en 1935.

Nous reproduisons ici intégralement le journal de voyage de Gérin dans sa forme originale dactylographiée. Pour les lecteurs qui souhaitent avoir une idée plus précise du territoire parcouru, nous avons reproduit une carte géographique du territoire manitobain à la fin du 19e siècle (figure 1)[9]. Le journal de Gérin présente un intérêt certain pour les lecteurs de Recherches sociographiques car, au-delà du témoignage historique précieux sur le processus de colonisation de l’Ouest canadien, il constitue un bel exemple de l’apport du regard sociographique que posait le sociologue sur la complexité empirique du réel. Tous les renseignements biographiques des personnes mentionnées dans le journal de Gérin sont tirés du Dictionnaire biographique du Canada (DBC) en ligne. Nous n’avons fait que quelques changements dans la mise en forme (notamment dans les références) pour faciliter la lecture, mais d’aucune façon n’avons-nous altéré le contenu même du journal.

Figure 1

Carte du Manitoba à la fin du 19e siècle

Chicago, le jeudi 5 octobre 1893

Nous avons quitté Ottawa à 10h25, le mardi 3 et nous sommes arrivés à Chicago le mercredi 4 à 3h00 (heure de Chicago), avec quatre ou cinq heures de retard.

La pauvre région de Sharbot Lake[10] est assise sur la formation géologique archéenne. La plate-forme de la voie est encastrée dans le roc vif sur une grande distance. L’aspect de la contrée est infiniment meilleur aux environs de Peterboro situé à une assez grande distance vers l’ouest. La partie la plus riche, que j’ai eu l’occasion d’observer au cours d’un voyage précédent (en mai), s’étend de Toronto à Windsor. Nous le traversons encore une fois au cours du voyage actuel, mais de nuit.

Arrivés dans les États-Unis, nous commençons par traverser l’État du Michigan. La campagne a beaucoup l’aspect de celle de l’ouest de l’Ontario, mais le sol, à mesure qu’on avance vers l’ouest, paraît moins favorable à la culture. La culture principale paraît être celle du maïs. Nous traversons un coin de l’Ohio et le nord de l’Indiana, dont le sol me paraît aussi sablonneux. Ce caractère est de plus en plus marqué à mesure que nous avançons dans la direction de l’ouest; et lorsque nous coupons un coin de l’état d’Illinois, avant d’entrer dans Chicago, nous sommes sur le sable poudrant, stérile, qui borde le lac Michigan.

À l’exposition de Chicago en 1893

Nous logeons au Jackson Park Hotel, à deux pas du terrain de l’exposition. Nous avons quitté le train à la gare d’Englewood, tandis que les dames de notre compagnie se rendent au coeur de la grande ville pour y faire leur shopping.

Remarqué à l’Exposition : comme lors de notre première visite en mai, une multitude de petits pavillons particuliers. Dans le pavillon des manufactures et des arts libéraux, grand nombre des installations particulières d’exposants anglais et américains forment contraste avec les façades monumentales d’États européens, comme la France, l’Allemagne, la Russie, l’Autriche, la Belgique, etc. qui enveloppent en quelque sorte les étalages des expositions particulières de leurs nationaux, et particulièrement ceux de la France, dispersés et numérotés. Les produits artistiques français et italiens nous retiennent longtemps, nous passons beaucoup de temps à admirer leurs bronzes et leurs marbres.

M. Landry, sénateur, naguère député de Montmagny, m’informe que beaucoup de cultivateurs et autres de son comté viennent passer l’hiver dans le Michigan. Ils louent leurs services comme bûcherons aux marchands de bois de cet état. D’autres viennent y passer l’été travailler dans les briqueteries. Dufresne anglicisé : Dufrain (originaire de Montréal). Le père de mon cocher à Chicago a quitté le Canada au moment de son mariage. Tout le monde parle anglais dans la famille. Lui-même, âgé d’une trentaine d’années, parle assez bien le français, mais déjà l’anglais lui est plus familier. Depuis longtemps il n’a pas eu l’occasion de parler le français, autant qu’avec moi aujourd’hui. Leur affaire ne marche pas aussi bien qu’il le voudrait. Il s’attendait à « faire plus d’argent » qu’il n’a fait avec l’Exposition.

Le vendredi 6 octobre. – Toujours la même constatation : les expositions d’objet d’art de la France, de l’Italie, de l’Autriche, etc. sont beaucoup plus attirantes que celles des produits fabriqués anglais ou américains, qui sont des produits d’utilité générale, « for the million », comme dit l’étiquette. Prépondérance incontestée des Américains et des Anglais dans les pavillons de l’électricité et des transports. L’ordre qui règne partout dans cette foule, malgré l’absence ou la rareté des agents de police. La langue des Américains est pauvre lorsqu’il s’agit de critique d’art : the best, the greatest in the world, the cheapest in the world, ou on record.

L’état d’Iowa, que nous traversons dans la direction du sud-est au nord-ouest, de Davenport à Northwood : incontestablement le meilleur pays agricole que nous avons pu observer depuis notre entrée aux États-Unis, à Détroit. Plaine légèrement ondulée à son extrémité est; à peu près plane vers le nord-ouest; reposant sur une terre noire très fertile : grandes propriétés, vastes champs, pourvus de spacieux bâtiments de ferme. Ici et là un grand verger. Habitation centrale, généralement isolée de toute autre. La principale culture paraît être le blé d’Inde, combinée avec l’élevage du boeuf, du cheval, du mouton. La culture du sorgho a été entreprise il y a trois ou quatre ans et se développe rapidement.

À mesure que nous avançons vers le nord, le Minnesota nous apparaît plus vallonneux et plus boisé. Moins de champs de blé d’Inde que dans l’Iowa et plus de champs de blé. Le pays, d’autre part, semble moins anciennement établi. Dans toute cette région, les villes n’existent pour ainsi pas, et les villages même sont clairsemés. Suivant M. Foster[11], les états de l’Union américaine auraient pour politique de ne pas subventionner les chemins de fer, mais bien au contraire de leur imposer des taxes. C’est particulièrement le cas de l’Iowa et du Minnesota, qui tirent des compagnies de chemin de fer le gros de leurs revenus, surtout le Minnesota.

Le dimanche 8 octobre. – Nous traversons la rivière Rouge, et nous pénétrons dans le Dakota-Nord, que nous parcourons suivant une ligne parallèle à la rivière Rouge, depuis Grand Forks jusqu’à Nèche. Habitations petites, isolées, peu de granges, nombre grandissant de « shanties »[12] dont les couvertures sont surmontées d’un simple tuyau en guise de cheminée. À mesure que nous avançons vers le nord, les habitations sont meilleures ainsi que les granges : exploitations plus importantes; battage à la vapeur; absence remarquable de troupeaux; peu de moutons; pas de vaches, presque pas de chevaux. On ne fait ici que de la culture du grain; immenses étendues labourées et pas de clôtures. Manque de bois pour en faire? Absence d’animaux? Tout le monde adonné à la culture exclusive du blé? Rappelle le contraste entre la Beauce et le Perche. Celui-ci pays de clôtures, tandis que la Beauce en est dépourvue. Multiplication des clôtures en fonction de la prise de possession du sol par la culture mixte, c’est-à-dire alliée à l’élevage et au nourrissage de troupeaux.

Rencontres d’occasion : Mme F… (ancienne institutrice ou zélatrice de tempérance, aujourd’hui femme d’un ministre du gouvernement fédéral) signale le contraste dans les intonations entre les deux groupes, l’un de langue anglaise, l’autre de langue française. Elle juge gracieuse la forme interrogative dont nous sommes coutumiers, en comparaison de la forme affirmative plus ou moins tranchante plus généralement d’usage par les gens de langue anglaise[13].

Aspect du pays limitrophe du Canada : Nèche, Gretna. Nèche du côté des États-Unis, Gretna du côté du Canada. Nous venons de traverser la rivière Pembina (affluent de la Rouge). Elle nous surprend par son faible débit, comme la rivière Rouge nous avait surpris par sa petitesse relative lorsque nous l’avons aperçue en arrivant à Grand Forks (Dakota-Nord). Cette région du continent reçoit peu de pluie apparemment. Au reste la terre noire dont se compose surtout la couche arable étant très avide d’humidité mais aussi très rétentive [?], il n’en reste guère pour l’alimentation, la croissance de la plante.

Dissémination des Canadiens attestée par les noms français sur les cartes du Wisconsin, du Minnesota, du Dakota, de l’Iowa : lac des Roches (Dakota-Nord), Eau-Claire, Prairie-du-Chien (Wisconsin).

Le Manitoba nous présente l’aspect d’une grande plaine unie, comme le Dakota-Nord[14]. Dans le lointain, à notre entrée en Canada, nous apercevons les collines de Pembina. Tout ce pays ressemble beaucoup au Dakota-Nord, si ce n’est que les cultures paraissent moins étendues et que les troupeaux de boeufs se rencontrent ici en assez grand nombre, tandis qu’on n’en voyait pour ainsi dire pas dans le Dakota.

Nous descendons vers Winnipeg en suivant la ligne parallèle au cours de la rivière Rouge, à peu de distance de cette rivière. Nous observons en cours de route des habitations qui par leur apparence extérieure et leur peu d’éloignement les unes des autres nous rappellent les alignements des campagnes du Bas-Canada. Ces maisons sont basses, avec porte centrale et fenêtre de chaque côté et blanchies à la chaux. Plus loin, nous apercevons, dans la direction de la rivière Rouge, des rangs complets d’habitations plus ou moins rapprochées, et à peu de distance, le clocher d’une église : tout indique un groupement canadien-français. Je relève sur la carte à peu près en situation correspondante les noms de Sainte-Agathe et de Saint-Norbert. Une gare où nous stoppons un instant porte le nom de LaSalle. Nous croyons remarquer également que les cultivateurs riverains du chemin de fer labourent par planches à la manière des habitants d’en bas, par planches un peu plus larges toutefois que celles du pays laurentien, ce qui peut s’expliquer par la nature différente du terrain.

Arrivée Winnipeg à 3 heures p.m., par une température plutôt froide : et comme c’est dimanche, les rues sont presque désertes. M. F… et les dames vont chez le lieutenant-gouverneur Schultz[15]; M. A[ngers], M. L[andry] et moi, nous nous retirons au Leland[16].

Pas de clôtures non plus dans cette partie du Manitoba, bien qu’elle paraisse habitée par des Canadiens français, qui, du moins à ce qu’il m’a paru, cultivent moins en grand que les gens du Dakota, et bien qu’il y ait des troupeaux ici. Est-ce la conséquence de la grande étendue du sol disponible?

MM. Boyd et Rogers viennent saluer leurs amis du ministère, et dressent leur programme d’action future. Population de Winnipeg de 30 000 à 35 000 habitants. Beaucoup l’apparence d’une ville américaine : rues larges bien bâties, côtes élevées, des lots de ville. Croissance rapide de la population. La perspective mise sous les yeux des ministres par MM. Boyd et Rogers n’est pas très encourageante. À cause de la prolongation des chaleurs, la moyenne de la récolte du froment dans le Manitoba ne dépasse probablement pas 15 minots de l’acre[17], moyenne très basse. L’année dernière, elle a été de 22 ou 23 minots. En outre, le prix du froment est tombé à 45 cents du minot. Boyd, député de Marquette aux Communes[18], est propriétaire exploitant au Manitoba d’une assez grande propriété. Il parle de 40 acres de terre nouvellement enclavés et de 30 bêtes à cornes qu’il a à vendre en ce moment. Se fondant sur les calculs d’un de ses amis ou voisins qui fait de la culture en grand et calcule de manière très serrée, la mise en culture de l’acre de terre reviendrait dans les conditions actuelles à $7,50, ce qui ne laisse aucun espoir de bénéfice pour le cultivateur. On conçoit que dans ces circonstances le cultivateur du Manitoba souffre vivement d’un état de choses qui à plusieurs égards milite contre son succès, comme le taux élevé de l’intérêt, qui est de 8 à 10 %, et les prix élevés fixés par les coalitions industrielles, les « combines », pour certains objets dont le cultivateur ne saurait se passer. La coalition des marchands de bois est particulièrement regrettable. Dans toutes les provinces, les territoires et la Colombie [britannique], ils [se] sont entendus pour ne vendre de bois aux détaillants locaux qu’à la condition de le revendre aux prix qu’ils fixeront eux-mêmes. Tout marchand local qui tente de se soustraire à cette exigence du producteur, est exclu de l’association et n’en reçoit plus de bois.

Le lundi 9 octobre. – Entrevues de diverses députations de marchands et de citoyens de Winnipeg avec les ministres, la Chambre de commerce de Winnipeg, composée surtout de libéraux. Cependant ses réclamations exprimées par la voix de son président, lui-même un libéral, sont modérées, convenables par la forme. Après-midi, visite de MM. Angers et Landry à Mgr Taché, archevêque de Saint-Boniface, qui n’est séparé de Winnipeg que par la rivière Rouge. Nulle comparaison à faire entre les deux centres. Saint-Boniface a l’aspect d’un gros village canadien, rien de plus. L’archevêque de Saint-Boniface est assez âgé et un peu infirme. Il a commencé par être missionnaire au Manitoba et il y a nombre d’années qu’il y réside. Il n’est guère partisan du go ahead; il signale avec complaisance l’échec des colons qui ont voulu aller d’allure trop vive, et met en regard les résultats obtenus par ceux qui se sont montrés plus modestes. Il préconise l’emploi des boeufs de labour de préférence à celui des chevaux… L’évêque apparemment se tient sur la réserve; sa conversation ne sort pas des généralités[19].

Réception chez le lieutenant-gouverneur Schultz, où sont présents le juge et Mme Dubuc[20], le sénateur Bernier[21]. Mme Dubuc me fait faire la connaissance avec son fils, âgé de vingt et un ans, qui fait sa cléricature ici en vue de la pratique du droit. Le sénateur Bernier, dont le fils est aussi étudiant en droit, me confie que cette profession n’offre pas ici de brillantes perspectives d’avenir.

Après le dîner, les ministres reçoivent leurs amis à l’hôtel. M. Burke, porteur d’un nom irlandais, mais en réalité un Canadien de langue anglaise, va jusqu’à conseiller à M. Angers d’empêcher le gouvernement d’intervenir dans l’imbroglio des écoles à Ottawa.

Burke, qui est catholique et effectivement Canadien français, originaire de Trois-Saumons, comté de l’Islet, bien qu’établi au Manitoba depuis nombre d’années, expose nombre de griefs de la population manitobaine, outre les abus des coalitions (combines) dont Boyd nous a entretenus. Notamment les catholiques et les gens de langue française souffrent grièvement de l’application de la loi des écoles. Le gouvernement provincial, en établissant des écoles communes, est allé jusqu’à confisquer les propriétés des catholiques et s’est emparé de leurs anciennes écoles séparées, ce qui paraît exorbitant. Pourtant, M. Burke en causant avec M. Angers, exprime l’avis qu’il y a lieu de faire en sorte que le gouvernement fédéral n’intervienne pas : autrement les Canadiens [français] et les catholiques seront persécutés. Impossible de reconnaître de manière plus abjecte sa faiblesse et son impuissance. Rien ne montre mieux, semble-t-il, l’inanité de ces prétendues garanties dont on leurre les minorités et qui sont inscrites dans la Constitution. Les intéressés eux-mêmes s’empressent d’engager leurs défenseurs dans le ministère de ne pas entraver la majorité d’abuser de sa force à leur détriment.

Le soir, assemblée politique au Skating Rink. Salle froide, mal close, sans plancher, sans sièges, où les auditeurs sont réduits à se tenir debout sur un sol mou, détrempé. Peu de monde; la salle est à moitié remplie; réunion qu’on jugerait digne tout au plus d’un petit centre de pleine campagne. L’organisation a été défectueuse, m’assure-t-on : on a négligé l’affichage annonçant le lieu et la date de l’assemblée. M. A[ngers] signale le contraste entre cette assemblée où rien ne paraît avoir été prévu ni organisé, où tous, tant auditeurs que porte-parole se sentent mal à l’aise, et les assemblées où il a assisté dans l’Ontario où rien ne clochait sous ce rapport. Boire, caissier de la banque d’Hochelaga, à Winnipeg, et dont j’ai fait la connaissance dans le cours de la soirée, me parle de la position d’infériorité des Canadiens [français] et du « fanatisme » de la population anglaise. À l’entendre, leur sentiment à l’égard des nôtres n’est pas tant de la haine que du mépris. Ils comptent les Canadiens [français] pour rien. Boire, qui est banquier, et en cette qualité parle en connaissance de cause, me confesse que la situation financière des nôtres n’est pas brillante ici. Il ne s’en trouve pas plus de cinq ou six dont la fortune est cotée à 10 000 piastres. – Avec quoi votre banque trouve-t-elle à faire des affaires alors? Car vous m’avez déclaré que votre commerce prospérait. – « Nous faisons affaires principalement avec les Anglais, me répond-il. C’est sur eux que nous comptons. Je reprends : Mais ces fanatiques ne répugnent-ils pas à encourager des banques canadiennes? – En affaires, rétorque mon banquier, ils laissent tout fanatisme de côté : ils vont où leur intérêt les pousse. »

[…] le sénateur B[ernier] vit de son indemnité de sénateur. Avocat qui n’exerce pas et propriétaire d’une terre qu’il exploite à Saint-Boniface. M. Lar[ivière][22], député de Provencher et qui aspire au poste de lieutenant-gouverneur en remplacement de M. Schultz, n’est pas plus riche; la politique est pour lui un moyen d’existence, sauf la rédaction du journal Le Manitoba, dont il a eu la direction depuis nombre d’années, ce qui s’allie fort bien avec l’occupation politique.

Le mercredi 11 octobre. – Nous commençons une grande tournée dans le Manitoba-Sud. Nous refaisons en sens inverse la route suivie ces jours derniers en chemin de fer, pour venir de la frontière à Winnipeg. Seulement, à partir de Rosenfeld, nous nous dirigeons vers l’ouest en suivant une ligne presque parallèle à la frontière Canada-États-Unis dont elle n’est éloignée que d’une quinzaine de milles. Entre Winnipeg et Morris, j’observe une gare de chemin de fer qui porte le nom de LaSalle; à côté s’élève une jolie chapelle catholique de construction récente, et on y aperçoit les commencements d’un village, avec des maisons proprettes. On me dit que LaSalle est sur l’emplacement d’une colonie de Canadiens français qui s’échelonne sur le cours de la petite rivière La Salle, habitée par des Canadiens français depuis nombre d’années et se reliant aux paroisses de Saint-Norbert et de Saint-Agathe (le long de la rivière Rouge). Un Canadien français du nom de Mercier, originaire de Mégantic, marchand de bois et disposant de quelques capitaux est venu ici il y a deux ou trois ans, y a dépensé quelque $35 000 piastres en frais d’établissement, puis s’est éclipsé après avoir renoncé à son entreprise et vendu ses propriétés à sacrifice; perte d’à peu près sept mille dollars.

Les Mennonites. – Dans la région de Morris où la voie ferrée commence à décrire une courbe dans la direction de l’ouest, nous trouvons les établissements mennonites bordant la zone ferroviaire. Ces colons sont originaires de la Russie méridionale[23]. Leur religion est un mélange de luthéranisme et de quakerisme. Communautaires bien caractérisés, ils vivent groupés en villages; les bestiaux pâturent ensemble dans un pâturage communal sous la garde d’un berger communal. Ils s’adonnent à la culture, mais de manière plutôt routinière, sans, par exemple, en matière d’élevage, attacher la moindre importance au maintien de la pureté de la race. Depuis leur arrivée au Manitoba, ils se sont endettés lourdement et se tirent difficilement d’affaire; s’acquittent difficilement des engagements contractés envers les sociétés de prêts de l’Est. Ils restent étroitement groupés, sans se mêler au reste des habitants. Bien que la plupart vivent groupés en villages, on les trouve à l’occasion vivant isolément. On peut facilement alors se méprendre et se croire en présence d’une habitation rurale du Canada français de l’ancien temps (cube rectangulaire long et bas). Ceci nous frappe particulièrement en présence des habitations mennonites dans le comté de Rhineland et le comté voisin. Ce qui caractérise nettement le village mennonite, c’est cette juxtaposition de maisons basses, longues, blanches, toutes sur le même modèle.

Nous sommes d’autant plus frappés que, à peine avons-nous quitté le dernier village mennonite, nous pénétrons dans une région du Manitoba qui est entièrement anglaise, les colons étant tous en provenance de régions de l’Ontario à population anglaise. Aussitôt nous y voyons apparaître un genre de construction de style plus dégagé, souvent à deux étages, entourée de ses bâtiments d’exploitation, dont pourtant elle reste détachée. Nous mettons pied à terre à Morden, petite ville, centre d’un district agricole très florissant. Le contraste est marqué : nous apercevons maintenant de grandes fermes, des troupeaux nombreux de bestiaux qu’on me dit de 100 têtes appartenant au même individu. Les fermes ont ici en moyenne 320 acres; on considère insuffisant le lopin réglementaire de 160 acres.

Les Écossais. – À Winnipeg, MM. A.W. Ross[24], député du comté de Lisgar à la Chambre des communes, et Scarth, agent d’une compagnie des terres, aspirant l’un et l’autre au poste de lieutenant-gouverneur du Manitoba, se joignent à nous et nous accompagnent dans notre tournée du Manitoba-Sud. Ils sont l’un et l’autre écossais et notre conversation, qui roule une bonne partie du temps sur le type de l’Écossais, en est rendue d’autant plus intéressante. Confirmation de ce que je savais déjà d’autre source : le Lowlander plus économe, plus calculateur, meilleur cultivateur que le Highlander : celui-ci plus fier, plus gamme de guerre. Le Lowlander, plutôt d’ascendance saxonne; le Highlander, d’ascendance celtique. Le Highlander s’est distingué surtout dans l’armée, par son attachement à son chef de clan et à la dynastie des Stuarts, dont se sont de bonne heure détachés les Lowlanders. M. Ross se rattache par son père aux Highlanders, par sa mère aux Lowlanders : il en parle donc avec impartialité et en connaissance de cause.

Un des contrastes les plus marqués que présentent ces deux types d’Écossais, est celui que présente le caractère impressionnable, parfois irritable du Highlander, en comparaison du calme, du flegme même du Lowlander. Ross se souvient que, dans sa jeunesse, revenant de l’école ou de voyage, il était l’objet de grandes démonstrations de la part de sa tante du côté paternel (highlander). Elle lui donnait force baisers, elle versait des larmes d’attendrissement; tandis que sa tante du côté maternel (lowlander) gardait un extérieur froid, lui donnait la main, sans lui donner de baiser, se bornant à lui demander des nouvelles de lui-même et de sa famille. Pourtant, il est convaincu que celle-ci l’aimait autant que celle d’origine highlander. L’attachement était égal des deux côtés : seule la manière d’exprimer ses sentiments était différente. Il résumait son sentiment dans ces paroles : « The Lowlander never makes a fuss about anything ». C’est tout le contraire qu’il faudrait dire du Highlander. Le Lowlander a beaucoup le tempérament français, sa sociabilité, sa manière agréable, son esprit primesautier, enthousiaste. Chez les Highlanders, solidarité, rapports étroits entre le chef de clan et ses membres. Au contraire, chez les Lowlanders, indépendance, relâchement des liens entre classe supérieure et ses subordonnés. Highlanders : communautaires. Lowlanders : particularistes [?]

Bon exemplaire du type highlander : Sir John Macdonald. Ancêtres highlanders tant du côté paternel que du côté maternel. Son esprit celtique, sa manière insinuante, sa diplomatie, son habileté politique[25]. Les chefs de bande écossais qui ont exploré notre Nord-Ouest et l’ont exploité pour le compte des compagnies privilégiées ou autres concessionnaires, les Selkirk, McKensie, Fraser, etc. paraissent se rattacher au même type fondamental, avec de variantes qu’il serait intéressant de mettre en lumière. D’autre part, si j’ai bien compris mes informateurs, le Highlander serait religieux au fond de l’âme, ferme tenant de la croyance à un être suprême et bienfaisant; tandis qu’il arrive au Lowlander de se laisser aller à l’irréligion, à l’athéisme.

Enfin, le Highlander, avec son tempérament expansif et facile à émouvoir, se rattache au type irlandais, qui n’en diffère que par la désorganisation sociale plus avancée de ses institutions sociales.

Bien que de nos jours le clan écossais soit désorganisé, sa désorganisation est moins ancienne et moins complète que celle du clan irlandais, dont le principal et dernier soutien est pour ainsi dire le clergé catholique.

Par suite de la complète désorganisation des anciens clans irlandais, l’Irlandais, que son ancienne formation porte à se chercher de tous côtés des alliés, est porté, d’autre part, à délaisser fréquemment ses alliés du moment pour former de nouvelles alliances, au gré des intérêts du moment. À ce point de vue, on peut moins compter sur lui que sur le particulariste du type anglais ou lowlander, ou même que sur le type highlander, moins désorganisé, dès lors moins vacillant, plus constant dans ses amitiés (vérifier).

M. Scarth me signale l’existence dans une région du Manitoba de quatre ou cinq nationalités colonisant côte à côte : Islandais, Hongrois, Danois, Suédois. Les Islandais et les Crofters (variété du type highlander) sont plutôt pêcheurs que cultivateurs, ce qui rend leur succès problématique dans un pays voué à l’agriculture. L’insuccès des Crofters venus à Saltcoasts et autres endroits du Manitoba, est irrémédiable. Le gouvernement impérial aux frais de qui ils ont été transportés ici, en a assez, paraît-il, de cet essai de colonisation administrative.

Les Suédois commencent souvent par se livrer à des travaux de terrassement sur les voies ferrées, en même temps que les Italiens. Les Suédois s’entendent surtout au travail de la terre, et les Italiens au travail de concassage de la pierre. Les Suédois finissent par se fixer au sol et se font cultivateurs. Les Danois, en général, se mettent directement à la culture et y réussissent à merveille. Quant aux Hongrois, ils réussissent bien aussi, car, bien que moins cultivateurs que certains autres émigrants du nord de l’Europe, ils finissent par se fixer au sol, et ils sont remarquables par la variété des industries qu’ils exercent accessoirement. En Pennsylvanie, ils ont travaillé dans les mines et ces petites industries les mettent à même de se tirer plus facilement d’affaire au début (vérifier l’exactitude de ces indications. Les industries accessoires me paraissent un caractère distinctif des populations communautaires).

Les mercredi 11, jeudi 12 et vendredi 13 octobre 1893. – Pendant ces trois jours, nous avons circulé sur la ligne de chemin de fer qui dessert le Manitoba-Sud parallèlement à la frontière et à une plus faible distance de celle-ci. Nous avons parcouru le pays de l’Est à l’Ouest et vice versa, allant et revenant de Morden à Melita. Voici dans quel ordre nous l’avons visité. Dans chaque direction, le train-voyageur ne circule que tous les deux jours. Pour éviter les arrêts inutiles en cours de route, nous avons commencé par nous porter à l’extrémité de la ligne vers l’est; et ainsi de suite pendant trois jours. De cette manière nous avons stationné successivement :

À Boissevain, le mercredi 11;

À Crystal City et Manitou, le jeudi 12;

À Cartwright et Melita, le vendredi 13.

À chacun de ces endroits, nous avons rencontré des députations de cultivateurs, prêté l’oreille à l’exposé de leurs griefs ou doléances, pris connaissance de leur tableau de la situation. Je résume ci-après ce que nous avons appris de la bouche des habitants et exploitants du pays. La campagne est belle et bien bâtie. Les terres ont une superficie moyenne de 320 acres : sur chaque terre, une maison grande, de forme élégante généralement, mise en peinture et d’aspect agréable; dépendance à l’avenant. Certaines propriétés sont clôturées et sur quelques-unes nous apercevons des troupeaux, du bétail, une centaine de vaches sur une terre d’un seul tenant, dès lors probablement propriété d’un seul exploitant. Ce pays est nettement anglais, peuplé pour la plus grande partie par ces colons de langue anglaise, venus d’Angleterre ou des Lowlands d’Écosse, originaires de notre province d’Ontario, avec ou sans capitaux, mais tous fruit d’une sélection qui s’est plus ou moins lentement opérée au sein de leur groupe. Aussi y relève-t-on nombre d’individus remarquables par leur initiative et leur discernement. Ils se livrent à la culture, non pas vivrière, mais industrielle et commerciale. C’est-à-dire qu’ils s’organisent non pas simplement en vue de vivre ou vivoter, mais en vue de « faire de l’argent », de s’enrichir. À cet égard, ils diffèrent des colons de type plus ou moins communautaire qu’on observe sur d’autres points : Mennonites, Métis, ou même Canadiens français. Ceux-ci sont satisfaits la plupart du temps s’ils arrivent à joindre les deux bouts. Ils ne se spécialisent pas dans un genre de culture.

Dans le Manitoba-Sud, le cultivateur s’est spécialisé dans la culture du blé, à laquelle quelques-uns ont ajouté l’élevage des bêtes à cornes. Ils sont venus s’établir au Manitoba sans esprit de retour, mais bien résolus d’y faire rapidement fortune. Le Manitoba n’est qu’une immense plaine herbue; sa surface générale unie est dépourvue de végétation forestière, sauf par endroits quelques arbustes ou broussailles, tout au plus ici et là un arbre rabougri. Mais sur la plus grande partie de cette immense pénéplaine, on n’observe guère qu’une végétation herbacée.

Les colons du Manitoba n’ont eu à l’origine presque rien à débourser pour devenir propriétaires d’un lopin de terre. Sous le régime de la loi du homestead, on leur concédait gratuitement, ou à de très faciles conditions, 160 acres avec droit de préemption sur 160 acres du lopin voisin, à brève échéance. Mais sur ce lopin, le concessionnaire a dû se construire une maison d’habitation, une grange, et cela lui a imposé une lourde dépense dans ce pays dépourvu de bois, qu’il faut faire venir de très loin; il lui a fallu en outre engager ses fonds ou s’endetter pour l’achat d’instruments agricoles, de machines agricoles, d’outillage de ferme. Le fermier anglais du Manitoba ne saurait se passer d’une charrue sulky (à siège) : pour actionner chaque charrue, il lui faut au moins deux chevaux (trois, si la charrue est un bisoc[26]).

Il lui faut des herses en nombre proportionnel, ainsi que des semoirs mécaniques, des moissonneuses ou moissonneuses-lieuses. Comme le bois coûte cher sur place, il fait rarement les frais d’un hangar pour tenir ses machines agricoles à l’abri du mauvais temps : leur durée est écourtée, elles sont rapidement hors de service. Dans ces conditions, une moissonneuse du prix de $140 dure rarement plus de trois ans, tandis qu’à l’abri elle durerait dix ou douze.

Les battages se font dans le champ, à la vapeur. Ce ne sont pas tous les cultivateurs qui ont les moyens de faire l’achat d’une de ces batteuses mécaniques à vapeur, qui coûtent de $1 900 à $2 000. Ceux qui ont fait l’acquisition d’une telle machine, à part de battre leur propre grain, vont moyennant finance, battre chez leurs voisins qui réquisitionnent leurs services. Il faut treize hommes pour mettre en action une de ces batteuses à vapeur.

Lorsque le farmer de l’Ouest juge avantageux de faire de l’élevage, il s’y applique sérieusement et en fait une spécialité. Il lui faut des bestiaux de race pure. À l’exposition de Cartwright, nous avons vu des vaches Durham qu’on gardait pour la reproduction et dont le prix courant était de $200. À la culture du blé et à l’élevage du boeuf Durham se borne l’activité de ces exploitants qui se procurent à prix d’argent leurs hardes et jusqu’au beurre et aux oeufs pour la consommation domestique.

Cette année, la récolte du blé a été peu abondante, le rendement très inégal. De Morden à Melita, distance de 140 ou 150 milles, plus on s’avance vers l’Ouest plus la récolte est chétive, non pas que le sol soit beaucoup plus pauvre, mais simplement parce que l’extrémité ouest a subi beaucoup plus fortement l’influence funeste d’un vent desséchant qui en trente-six heures a détruit, brûlé une récolte jusque-là promettante. Ainsi, tandis qu’à Morden on estime que le blé a donné en moyenne 25 minots à l’acre, à Manitou, on ne compte que sur 18 ou 20; à Cartwright, 15; à Boissevain, 10; à Melita, 8; et on nous assure que plus loin vers l’ouest la moyenne du rendement tombe à 2 minots de l’acre : c’est une perte totale. En outre, le prix du blé est tombé à 43 ou 45 cents du minot. Les frais de la mise et de la récolte du blé ont été fixés approximativement à $7,50 ou $8,00 de l’acre; on voit donc que la marge des bénéfices est bien faible, au prix actuel du blé.

La moyenne du rendement du blé dans le Manitoba, cette année, est de 15 minots de l’acre, tandis que l’année dernière elle était d’à peu près 20 et le prix par minot était aussi plus élevé. Aussi bien il sévit une crise dans toute cette partie du pays, crise d’autant plus aiguë que la culture est plus spécialisée. En parcourant cette campagne, en faisant le bilan de ces exploitations de grande superficie, bien pourvues de constructions, de bâtiments d’exploitation, comme aussi de l’outillage nécessaire pour la prompte expérience de la besogne, il ne faut pas perdre de vue que tout cela s’est accompli prestement, dans l’espace de quelques années, et que les colons ainsi installés et outillés, en passe de se proclamer bourgeois, sont pour la plupart arrivés ici il n’y a pas bien des années sans capitaux et ont dû commencer par s’endetter fortement.

Dans ce pays où rien ne saurait se faire si ce n’est moyennant une lourde dépense, il faut, pour se réchapper, tout mettre dès le début sur un grand pied. On est venu ici plein d’espoir, plein de foi dans la vertu de l’initiative particulière, et sans hésiter, dès le début, on a fait grand.

Les Villes. – Cette première impression s’enfonce dans l’esprit, lorsque de la campagne on passe aux agglomérations urbaines. Le long de la voie ferrée qui relie Rosenfeld à Melita, j’ai compté vingt-quatre petits centres, dont Morden est le plus important avec 2 000 habitants. Mais il ne faut pas juger de l’importance de ces petits centres urbains par le chiffre assez modeste de leur population. Leur établissement est de date récente : il y a dix ans la plupart n’existaient même pas. Aujourd’hui, chacun d’eux compte au moins un grand élévateur à grain, et leur nombre s’élève parfois à quatre. Complétés dans beaucoup de cas par un moulin à farine. Ajoutez à cela plusieurs hôtelleries, plusieurs magasins ou boutiques, plusieurs ateliers industriels et des églises.

Morden possède une filature et deux fonderies. Ne pas oublier le town hall, l’hôtel municipal, et les salles de réunions où la population accourt périodiquement pour divers objets, au son de la fanfare, etc.

Boissevain – nommé, si je ne me trompe pas, d’après un des principaux actionnaires ou fondateurs de la compagnie de chemin de fer (du Pacifique)[27]. – Séance dans une petite salle décorée du nom de McEown’s Hall, où les cultivateurs ont demandé de soumettre leurs griefs relativement au régime tarifaire des produits agricoles. Nous sommes surpris du discernement, de l’intelligence que manifestent les porte-parole de cette classe agricole à l’égard des questions politiques, du moins de celles qui intéressent plus spécialement leur occupation. Par les questions qu’ils posent au ministre, par les objections qu’ils formulent, on se rend compte qu’ils sont parfaitement renseignés, qu’ils se tiennent au courant par la lecture des journaux, qu’ils suivent les débats parlementaires.

Le ton, leur manière de s’exprimer manque parfois de vernis, trahit une certaine rudesse, une certaine hostilité parfois pour des hommes politiques du jour; leur franc-parler n’est pas toujours agréable, surtout lorsqu’on n’y a pas été accoutumé dans le milieu communautaire canadien [français]. Ce sont bien ici des gens de l’Ouest, parfaitement au fait de leurs intérêts et soucieux uniquement de les faire prévaloir envers et contre tous. L’assemblée comprend des libéraux et des conservateurs, des gens franchement hostiles au gouvernement, d’autres qui lui sont plutôt favorables; le ton varie en conséquence, mais leur clairvoyance et leur volonté de faire accepter leur point de vue n’en sont nullement diminuées. J’observe un bon nombre d’auditeurs qui se disent indépendants des partis politiques, soucieux seulement de faire prévaloir les intérêts de la classe agricole. Ce ne sont pas gens qui se paient de mots ou d’échappatoires. Ils exigent une réponse directe à la question qu’ils posent. Leurs objections sont motivées parfois sur des considérations extraites des publications officielles, ou des débats de la Chambre des Communes. L’association désignée Patrons of Industry a ici un bureau. Cette association est répandue dans tout le Canada. Dans le Manitoba elle compte 5 000 membres, presque tous cultivateurs, farmers, qui se sont coalisés sans distinction de parti politique, en vue de la défense et de l’avancement de leurs propres intérêts, et cela non seulement dans le domaine politique, mais aussi dans le domaine économique, surtout dans le monde des affaires, du commerce et de l’industrie.

C’est ainsi que cette association d’intérêts communs a, l’an dernier, négocié pour le compte de ses membres, l’achat d’une quantité de binder twine, de fil ou ficelle d’engerbage des gerbes, dont il se fait une grande consommation dans la région, et qu’elle s’est procurée directement du fabricant, obtenant ainsi pour ses membres des conditions plus favorables. D’autre part, peu satisfaits [de la manière] dont les traitait l’exploitant de l’elevator de leur centre, les Patrons se sont construits un elevator pour leur propre usage; ils nettoient eux-mêmes leur grain. Ce centre compte trois ou quatre églises, l’une d’elle en pierre. Ce petit centre a aussi sa fanfare.

Crystal City. – Nous ne passons ici qu’une heure ou deux dans la journée : ce n’est qu’un petit village : le qualificatif City est absolument de trop. Ce centre n’existe que depuis cinq ou six ans, et compte déjà deux grands élévateurs à grain, à l’un desquels est attaché un moulin à farine. Il compte aussi une église ou deux, plusieurs boutiques, etc. Aujourd’hui c’est la tenue de la foire annuelle, bonne occasion pour que l’esprit organisateur de ses habitants se manifeste. Dans les moindres localités de l’Ouest, on paraît ne manquer de rien; on y trouve de tout, comme dans les grands centres; et la raison en est que sur tous les points il se trouve des hommes d’initiative pour répondre à tout, combler toutes les lacunes. C’est ici que demeure l’honorable Thomas Greenway[28], chef du gouvernement libéral de la province. Il vient rendre visite aux ministres conservateurs du gouvernement d’Ottawa, installés dans le wagon officiel.

C’est un simple farmer; il en a l’extérieur et l’encolure. Il exploite ici une assez grande ferme. Il garde soixante-quinze têtes de bétail sur sa propriété. Est propriétaire d’un des élévateurs bordant la voie ferrée ainsi que du moulin à farine attenant. Son fils est télégraphiste à la gare.

Manitou. – Nous passons la soirée ici et nous y rencontrons les cultivateurs en séance, comme à Boissevain. La facilité avec laquelle les gens s’expriment en public paraît remarquable. De tous les points de la salle, à un moment donné, nous parviennent des interpellations; à tout instant quelqu’un se lève et entame une discussion en termes convenables, de bonne tournure et avec un riche fond d’idées pratiques. La séance terminée, on conduit les ministres pour le dîner à l’hôtel.

Cartwright. – Nous stationnons ici deux ou trois heures dans la journée. Ici encore il y a une exposition en cours. Ce centre a à peu près l’importance de celui de Boissevain et l’exposition y paraît fort bien organisée. Notamment, on a enclos un grand terrain pour y exposer les bestiaux. Je rencontre ici un cultivateur qui possède une centaine de vaches. Il a aussi, pour la reproduction, des vaches pour lesquelles on lui offre $200, prix qu’il juge insuffisant. Tout veau ou génisse de sa vache lui rapporte une centaine de dollars. Il est très satisfait de la marche des affaires. J’ai fait ici la connaissance d’un colon irlandais originaire de l’Ulster. Avant de venir s’établir ici, il était instituteur dans les environs d’Ottawa. Il a émigré au Manitoba et a pris concession en homestead après avoir enseigné quelque temps ici. Son salaire d’instituteur était de $480; en Ontario, il ne touchait que de $350 à $380. Après avoir obtenu sa concession en homestead, il lui a fallu en acquérir le titre en pleine propriété par une résidence de trois ans, pendant lesquels il n’a pu enseigner. Il s’est vu forcé de se remettre à enseigner pour se procurer des fonds. Il estime donc que son homestead lui est revenu assez cher. Je constate qu’il a l’esprit des affaires, car il m’apprend qu’il avait d’abord voulu négocier l’achat d’un des élévateurs à grains de Cartwright. Mais son offre n’étant que de $2 400, son concurrent qui avait offert $300 de plus que lui, a obtenu la préférence (l’élévateur avait coûté beaucoup plus que cette somme).

On nous fait faire ici la connaissance d’un métis franco-canadien, légèrement pris de boisson. On m’informe que c’est un brave homme, établi sur une terre; mais, comme tous ses congénères, médiocre cultivateur, préférant beaucoup la chasse et la course au travail de la terre. Le nom de Cartwright que porte cette localité lui vient de Sir Richard Cartwright[29], ancien ministre des finances, aujourd’hui un des chefs de l’opposition libérale aux Communes et qui, il y a quelques années, a fait l’acquisition de grandes étendues de terre dans cette région, en même temps que certains de ses amis politiques.

Melita. – Passé la soirée ici : séance comme à Boissevain et à Manitou. Grand nombre de cultivateurs qui sont parfaitement en mesure de s’exprimer. D’autre part, j’observe ici la présence de quelques cranks ou toqués, que maint auditeur, surtout d’entre les jeunes s’amusent à faire parler. Parmi les assistants, plusieurs ont l’esprit prime-sautier; rien ne leur échappe, et la moindre inadvertance de l’orateur est soulignée au grand amusement de tous. On ne montre pas plus d’égards pour le ministre que pour les autres. Le moindre quiproquo provoque des éclats de rire.

Partout le long de la route, le trait caractéristique du paysage, c’est l’élévateur à grain. Chaque ville ou station en possède un certain nombre, de 1 à 5; ce sont des constructions en bois, peintes généralement en brun, très hautes et de forme très peu élégante. Leur fin principale est de nettoyer, remiser et charger le blé dans les wagons de chemin de fer. Tout l’intérieur de l’édifice est occupé par de grandes boîtes destinées à recevoir le grain des farmers, de conduits qui conduisent le grain de l’élévateur, lequel à son tour le fait passer par des cribles et, par le moyen d’autres tuyaux, le déverse vers des wagons de chemin de fer.

Deux grandes maisons ont des élévateurs dans le Manitoba : la compagnie Lake of the Woods Milling Co., qui opère en combinaison avec la compagnie du Canadien Pacifique, et la maison Ogilvie, la grande meunerie, celle-ci forme le plus grand établissement de l’Amérique. Ses élévateurs et ses moulins à farine couvrent tout le Manitoba et le Nord-Ouest, outre ceux qui s’y rattachent dans les autres provinces, en Ontario et à Montréal. En outre, nombre de particuliers ont des élévateurs ici et là, mais aucun en aussi grand nombre que ces deux maisons.

Les samedi 14 et dimanche 15 octobre. Brandon. – De Melita nous nous dirigeons vers le Nord. Nous passons quelque temps dans un petit centre du nom de Souris, et nous arrivons à Brandon, ville plus importante du Manitoba après Winnipeg.

Nous visitons la station agronomique expérimentale du gouvernement à Brandon, très bien installée et placée sous la direction de M. Bedford. Beaux animaux de race dans les étables. Les constructions occupent une éminence qui domine la ferme vers le nord.

Ici plus que partout ailleurs au Manitoba, je suis amené à faire cette constatation que la pensée directrice de tout ce pays de colonisation nouvelle est de tout faire sur une grande échelle. Brandon n’existe que depuis 1881, aujourd’hui il compte quatre ou cinq mille habitants. Au début son ambition ne connaissait pas de bornes; et, bien qu’elle en soit revenue quelque peu, elle reste encore très grande. Nous allons visiter la ferme expérimentale qui est située sur la rive opposée de la rivière Assiniboine, à un mille et demi de la ville. J’apprends avec surprise qu’elle se trouvait tout entière comprise dans les limites projetées de la ville, et on me dit que la ville s’étend sur les campagnes environnantes presque à perte de vue.

Les rues de la ville sont larges. Il ne faudrait pas comparer ce centre avec un village ou une ville de la province de Québec ayant un chiffre correspondant de population. Ce n’est pas le genre village, mais bien le genre ville, ou town. Rues larges, grands édifices. Les boutiques sont toutes spécialisées : peu ou point de generalstores. Grand hôtel de ville, townhall. Salle de théâtre dans le genre urbain, banques, pharmacies, librairies, où sont offertes en vente notamment des vues des principaux édifices de Brandon. Nous retrouvons ici des PatronsofIndustry, et aussi des représentants du Farmer’sInstitute, autre grande association d’intérêts communs établie par les cultivateurs et dirigée par eux. Le soir, assemblée politique où les ministres prennent la parole.

Le dimanche 15 octobre, nous partons pour Portage la Prairie. Ce centre est situé au croisement de deux ou trois lignes de chemins de fer, et qui renferme quelque 4 000 habitants, ressemble beaucoup à Brandon : croissance rapide, grande superficie, rues larges, constructions importantes, spécialisation des industries, du commerce et des professions : trois ou quatre élévateurs, forges, hôtels, écuries d’élevage, pharmaciens et libraires. Pas de general stores à proprement parler, stalles de bouchers, établissement de Hassey, banques, agents de prêts, d’assurances, bureaux d’avocats, belles églises. Ce n’est pas comme dans le village du type communautaire une agglomération de cultivateurs, ou, dans le type plus complexe, de journaliers, de petits artisans ou commerçants et de rentiers. C’est plutôt une agglomération de spécialistes et d’hommes d’affaires, entreprenants et avisés.

C’est à Portage la Prairie ou à Brandon que j’ai vu dans la vitrine un livret des vues de la ville, comme on voit parfois pour les villes de notable importance. J’y observe aussi le bureau d’un journal. Il est la propriété d’un nommé Pratt, jeune Anglais établi dans le voisinage de la ville, où il se livre à la culture. La rivière Assiniboine passe ici.

Le lundi 16. – Par la ligne du chemin de fer Manitoba & Western Railway Co., nous prenons la direction du nord-ouest, à destination de Minnedosa, petit centre du Manitoba-Nord. C’est là que nous nous éveillons le lundi matin. Nous quittons Minnedosa et nous refaisons la route franchie durant la nuit, pour descendre à Neepewa, petit centre de 1 000 à 1 200 habitants. Il présente les mêmes caractères que les centres précédents, bien que de plus en plus petit : grande étendue, larges rues, constructions importantes, élévateurs, town hall, églises; gens intelligents et pleins de confiance dans l’avenir. Nous reprenons le train qui nous ramène à Portage la Prairie pour 5 heures du soir. Après dîner, séance publique, où les ministres prennent la parole, après avoir prêté l’oreille aux réclamations des Patrons of Industry et des Farmers’Institute, ainsi qu’aux demandes du Board of Trade de Portage la Prairie.

Le pays vers Minnedosa est plus accidenté qu’aux environs de Portage la Prairie, où la surface est absolument plane et où il ne pousse à l’état de nature que de l’herbe. Son nom lui vient des voyageurs canadiens-français. Naguère on portageait de ce point de la rivière Assiniboine au lac Manitoba. Le trail ou sentier primitif est encore visible. Dans toutes les directions, du côté de Winnipeg, de Carberry, au nord et au sud, s’étend une vaste plaine ininterrompue rayonnant autour de Portage la Prairie. Du côté de Brandon, le pays est un peu plus accidenté : comme dans le Manitoba-Sud, il y a une chaînette de collines au nord.

Le pays de Minnedosa est lui aussi ondulé; de plus on y voit plus de broussailles et d’arbustes, et même ici et là des arbres de petite taille, surtout bouleaux et érables. Vers le nord, on aperçoit une longue chaîne de petites collines : on se croirait presque dans certaines parties du Canada oriental; mais ces arbres sont petits, je l’ai dit, et restreints à quelques espèces.

En ce qui regarde la population, le pays de Minnedosa et celui de Portage paraissent bien habités et bien bâtis, surtout aux environs de ce dernier centre. Dans toutes les directions, on aperçoit de grandes fermes portant de spacieux bâtiments, constructions spacieuses et à l’occasion élégantes, notamment des résidences en briques avec granges en bois peint ou en revêtement de planches à déclin (clapboards).

Entre Minnedosa et Portage la Prairie on nous signale, à Westbourne, l’établissement du sénateur Sanford[30], marchand d’Hamilton (en Ontario) qu’on nous dit plusieurs fois millionnaire et propriétaire ici d’une vaste étendue de terrain sur laquelle il a fait des dépenses considérables, sous forme de frais de drainage et de construction, et qui a réuni ici le type nettement caractérisé du domaine moyen ou grand (300 ou 400 acres) à habitation centrale.

À Brandon, j’aperçois à quelque distance de la station agronomique ou Ferme expérimentale du gouvernement, une grange qui est tout aussi grande et aussi belle que celle en construction sur la ferme de l’État : à deux étages, l’un (celui de la fondation) en pierre, l’autre en bois, construction mise en peinture et de belle apparence. On m’informe qu’elle est la propriété d’un simple particulier du nom de Smith, très riche, propriétaire dans le Manitoba d’au moins deux grandes fermes, où il élève des bestiaux de race.

Dans le Manitoba-Sud, on nous a signalé des cultivateurs qui ont en culture 1 000 acres de blé. Certaines des petites agglomérations dont j’ai parlées sont pourvues d’un système d’éclairage à l’électricité et ont en outre le téléphone à leur service. Un autre fait assez significatif de l’état social de cette population : on n’y fait pas usage de monnaie de billon; no coppers. Le prix minimum d’un objet quelconque, d’un journal même, c’est la pièce d’argent de 5 cents.

Le mardi 17 octobre. Winnipeg et Saint-Boniface. – Nous arrivons à Winnipeg vers 2 heures de l’après-midi. M. Foster nous quitte pour aller faire une assemblée à Stonewall vers le nord. M. Angers, le sénateur Landry et moi nous allons le soir faire une séance à Saint-Boniface. Ce centre de langue française nous présente un aspect des choses tout différent de ce que nous avons observé jusqu’ici. Plus ancien que Winnipeg, ce centre ne compte encore que 1 800 habitants contre la population de 35 000 que compte déjà Winnipeg (1893)[31]. Saint-Boniface appartient au type du village du Bas-Canada, plutôt qu’au type du centre urbain de l’Ouest américain. Il est pauvrement bâti en comparaison avec Winnipeg. Les rues sont boueuses, mal entretenues. Les principales constructions sont le collège des jésuites et autres édifices religieux. Le commerce est caractérisé par le type du magasin général. Les maisons sont espacées le long des diverses rues. Bref arrêt chez le sénateur Bernier avant la séance; chez le juge Dubuc, après la séance. C’est bien un milieu canadien-français campagnard. Nos compatriotes ici ne sont guère modifiés : ils sont restés groupés et leur formation traditionnelle ne s’est guère altérée. Chez le juge Dubuc, c’est un véritable souper auquel nous sommes conviés, et les traits distinctifs de nos nationaux s’y manifestent. Rien n’est plus frappant que la manière toute différente dont la soirée s’est passée à St-Boniface. La salle où l’on nous reçoit est bien moins spacieuse, moins élégante, moins confortable et convenable, bien que nous soyons dans l’hôtel de ville, que celles où nous avons été reçus à Portage la Prairie et à Brandon, par exemple. Notamment, cette population canadienne-française n’a pas apparemment l’habitude de l’organisation et de la conduite d’assemblées délibérantes, talent qui était très en évidence chez les farmers de langue anglaise du Manitoba-Sud et d’ailleurs, comme nous avons eu l’occasion de l’observer.

Ce sont les habitants de Saint-Boniface et des campagnes environnantes qui nous reçoivent, ils se rattachent à l’un ou l’autre des deux partis politiques. C’est le maire qui préside et en leur nom présente une adresse à M. Angers et à son ami, le sénateur Landry. Mais ce n’est pas lui qui agit en qualité de président de l’assemblée. Il ne paraît y avoir ni président ni secrétaire pour cette réunion. On n’en nomme pas. Le sénateur Bernier se borne à prendre la parole brièvement une ou deux fois pour présenter les orateurs à l’assemblée, et cela de la place qu’il occupe parmi les autres, sans que rien montre qu’il préside l’assemblée. L’auditoire écoute dans le plus religieux silence ce que M. Angers et M. Landry ont à leur dire.

Il ne se produit pas la moindre interruption, ce qui nous paraît singulier au sortir de notre tournée dans le Manitoba-Sud. Au reste, les questions de tarifs et d’affaires, qui intéressaient particulièrement les gens du Manitoba-Sud, n’ont pour les gens de Saint-Boniface qu’un intérêt bien secondaire apparemment. La seule question qui ait le don de les émouvoir pour le moment, c’est le mode de règlement du conflit relatif au régime scolaire du Manitoba, celle de l’intervention ou de l’abstention des autorités du gouvernement fédéral dans le règlement final de cette question. À en juger par les apparences, nous avons bien ici devant nous une réunion de bons habitants de la province de Québec. Les cultivateurs de cette région ne sont pas comme ceux de la contrée de langue anglaise des spécialistes : ils font de la culture mixte; ils cultivent même le tabac pour les besoins de la famille. Je n’ai pas pu savoir de source autorisée s’ils ont conservé les industries du filage et du tissage de la laine et du lin. Il me reste l’impression qu’ils y ont renoncé. Si j’ai bonne mémoire, on me dit que les loups, les coyotes, qui étaient en grand nombre il y a quelques années encore, ont engagé les cultivateurs à renoncer à l’élevage du mouton[32]. Les terres des French-Canadian au Manitoba ont la même forme que celles de leurs nationaux de la province de Québec; ce que montre très nettement une carte que j’ai vue ce matin dans la vitrine d’un agent d’immeubles, carte qu’on m’a promis de m’envoyer à Ottawa (elle ne m’est jamais parvenue!). Il a fallu faire un arpentage spécial à leur intention, les concessions se succédant en longues bandes à partir de la rivière.

Le mercredi 18. – Nous quittons Winnipeg à destination de l’Ouest. Nous commençons par refaire en sens inverse une partie de la route parcourue. Nous dépassons Portage la Prairie et, vers 3 heures, nous arrivons à Carberry. Chemin faisant, nous avons pu admirer la campagne et la belle apparence de maint établissement agricole. Proche [de] Carberry, M. Boyd nous signale l’établissement d’un jeune Anglais qui possède une grande exploitation et fait de la culture sur un grand pied. C’est le fils d’un lord anglais. On m’informe qu’il se trouve dans le Manitoba plusieurs établissements de ce type (ne pas oublier la ferme de M. Lowe, notre sous-ministre au département de l’Agriculture). Dans le voisinage de Morris, une station porte son nom : voici Lowe Farm, qui paraît être une grande exploitation : on y récolte des quantités considérables de blé : on y fait du labour à la vapeur…

J’insère ici quelques notes qui n’ont pas trouvé place ailleurs. On compte dans le Manitoba 1 441 milles de chemin de fer, soit un mille par 105 unités de population, ou encore 1 mille par 51 milles carrés de superficie du pays (eaux et terres incluses).

Le Manitoba était autrefois le pays du bison ou buffalo. Il est aujourd’hui complètement disparu. Il ne s’en trouve qu’un troupeau dans le Manitoba : sur la ferme de Sir Donald Smith[33], si je ne me trompe, et qu’on regarde comme une relique. Une chasse abondante, que nous avons l’occasion d’observer cet automne, c’est celle de la prairie chicken ou meadow hen, de la famille de la perdrix[34]. De tous côtés des volées s’élèvent. Cet oiseau vole pesamment et il est très facile à tuer. On nous en sert à table tout le long du chemin. Aux termes de la loi du Manitoba, sa chasse n’est permise que du 15 septembre au 1er décembre. De plus cette chasse n’est permise qu’aux habitants du pays. Toutefois, il est permis à tout habitant d’amener avec lui à la chasse un étranger à titre d’hôte. À l’occasion, on accorde des permis de chasse valables pour trois jours à ces étrangers. Il est défendu de vendre ce gibier sous aucun prétexte. Nous avons aussi mangé des canards sauvages, dit canvas back, en anglais; milouin aux yeux rouges, en français[35]. Cette loi est très sage : elle empêche la destruction du gibier et en réserve la chasse aux habitants du pays, qui en tirent grand avantage. Aussi la poule des prairies loin de diminuer augmente-t-elle en nombre.

Ce matin (19 octobre), M. Angers et M. Landry, en compagnie du jeune Alleyn, autrefois de Québec, et de M. Foster avec d’autres amis, sont allés de grand matin à la chasse. Ce jeune Alleyn a ici une terre de 480 acres, qu’il exploite en société avec un ami. C’est un fils du feu le juge Alleyn, de Québec. Il était commis de banque à Carberry, lorsqu’il a décidé de devenir propriétaire. Il a payé son lopin $5 300 il y a deux ou trois ans. Il y garde 54 têtes de bétail pour le moment. M. Angers est allé lui rendre visite hier.

M. N. Boyd, qui nous accompagne en ce moment, réside à Carberry. C’est un jeune homme, âgé de trente-cinq à trente-six ans. Il était constructeur de chemin de fer; il s’est fixé dans le pays. Il a loué du gouvernement pour l’espace de vingt ans, avec privilège d’achat à $2 de l’acre, toute une section de superficie d’environ 23 000 acres. Il y garde un grand nombre de bestiaux. À un moment, son troupeau comprenait sept ou huit cent moutons; mais les ravages des coyotes l’ont forcé à renoncer à cet élevage. Il y a garde encore 300 ou 400 vaches et 100 chevaux; 70 ou 80 porcs.

La petite ville de Carberry n’a pas encore douze ans d’existence et elle compte environ 1 200 habitants. Même que les petits centres que nous avons observés au début : spécialisé. Voici ce qui se lit sur les affiches des boutiques : Confectionery and Fruit store; Tobacco and Cigars; Sing-Lee Laundry; Hardware; Tinsmith; Commercial Bank of Manitoba, Gentleman’s Furnishings; etc., etc. Deux grands hôtels en construction, un bloc de magasins en briques. Carberry est un centre important d’exportation de blé. L’an dernier (1892), 1 500 000 boisseaux[36] de blé ont passé par les 5 élévateurs que possède ce centre. La ville est éclairée à l’électricité et pourvue d’un service de téléphone. Pas de dette municipale, et on n’en pourrait dire autant, me dit-on, de beaucoup de ces petits centres qui se sont laissés entraîner à des dépenses extravagantes dans le temps du boom. Les terrains ont acquis alors à Winnipeg une valeur vénale extravagante et jusqu’à $800 du pied. Dans un tout petit centre, Clearwater, une acre de terre s’est vendue $80 000.

Le jeudi 19 octobre. – Nous quittons Carberry pour l’Ouest, vers 10h20 minutes. C’est beaucoup le même paysage que les jours précédents. On me dit que la récolte a plus souffert de la sécheresse, cette année. Plus on avance vers l’Ouest jusque dans la région des montagnes Rocheuses, plus les cultures sont exposées à souffrir de la sécheresse. Sous ce rapport, l’ouest du Manitoba est moins favorisé, moins favorable à la culture du blé que l’est; et de même les Territoires du Nord-Ouest sont moins bien partagés que le Manitoba. Cependant, la partie nord des Territoires est plus humide. C’est-à-dire que la sécheresse, dont les Territoires dans toute leur étendue sont exposés à souffrir, est moins fréquente et prononcée dans l’est et le nord de la contrée que dans l’ouest.

À Virden, où nous arrivons vers midi, nous allons d’abord luncher chez deux jeunes Anglais qui exploitent une grande propriété tout près de la petite ville : l’honorable F. B. Bouverie et M. Routledge. Le premier est le fils du earl of Radnor, et venu dans ce pays il y a dix ou douze ans; et a travaillé sur la Bell Farm, à Indian Head. Routledge était là aussi. Bouverie a ensuite fait l’acquisition de la terre qu’il exploite maintenant (2 000 acres) et Routledge, après avoir été manager de la ferme à l’emploi de Bouverie, est devenu son associé. Ni l’un ni l’autre n’est marié. Leur maison est un joli cottage situé à quelque distance du chemin, à l’extrémité d’une avenue où l’on a planté de chaque côté des arbres dont avec le temps on compte obtenir de l’ombrage. Les bâtiments de ferme ne sont pas très spacieux, mais de belle apparence et bien finis. Sur cette terre les deux exploitants gardent 110 chevaux (pur-sang, plusieurs du moins) et 40 vaches. Bouverie va passer les hivers en Angleterre. Au mois de novembre, les deux associés vont l’un et l’autre retourner en Angleterre. Ils se proposent de renoncer à leur entreprise, après s’être défaits de leurs propriétés, pour lesquelles ils demandent 50 mille dollars. Nous lunchons avec eux. Comme ils ne sont pas mariés et n’ont pas de femme pour tenir leur maison, ils se partagent la besogne, Bouverie se chargeant de la tenue de la maison, de son économie intérieure, tandis que Routledge voit au travail extérieur. C’est Bouverie qui a préparé le dîner et mis la table, et qui même nous sert à table, avec l’aide de Routledge.

L’intérieur de la maison est décoré avec beaucoup de goût. Le mobilier n’est pas un assemblage de ces meubles communs exposé chez nos ébénistes « for the million », fabriqués en série. Ce sont des buffets, etc., en bois ciselé à la main. Beaux tableaux, belles gravures qui décorent les murs à profusion. Tout est ici distingué et de bon goût. Je remarque sur un des pans de la salle un portrait de la comtesse de Radnor. Aussi, chiens lévriers, chèvres, pigeons qui s’ébattent dans la basse-cour; tout cela donne une impression exotique : un morceau de la Grande-Bretagne se trouve transporté dans ce coin primitif du Nord-Ouest canadien. Partout on observe une certaine recherche qui jure plus ou moins avec l’entourage et surtout le paysage de ce pays neuf. Ces deux gaillards bâtis en gargantuas… la fale[37] énorme de Routledge, son gros rire, sa personne un peu commune dans sa jovialité, et toutefois différente de celle de Bouverie, dont le physique corpulent ne manque cependant pas d’un certain cachet.

Nous leur demandons pourquoi ils veulent quitter le pays. Bouverie nous répond qu’il se trouve ici trop loin des siens, de ses anciennes connaissances, de ses amis de jeunesse; que la vie rurale sur notre continent est par trop isolée et trop monotone. C’est à peine, dit-il, si dans notre petite ville de Virden nous pouvons avoir le bénéfice d’une représentation théâtrale à des intervalles éloignés, et qui encore ne valent pas grand’chose. Tandis qu’en Angleterre, tout en demeurant à la campagne, je suis à même de me procurer des distractions dans la ville voisine, sinon à Londres. On me dit, et il faut probablement ajouter ces motifs aux précédents, au prix de vente du blé au cours des dernières années, une propriété aussi vaste que celle-ci ne saurait faire ses frais. Lors de la mort du earl of Radnor, il y a quelques années, son jeune fils aurait hérité de £25 000 sterling, et la mort subséquente d’un de ses frères a dû grossir sa fortune. Ce n’est évidemment pas ici le meilleur type d’émigrant. C’est tout de même un aspect intéressant de la société anglaise et qui fait voir comment dans ce type de société chaque classe contribue à sa manière au progrès et à l’expansion de la race.

À Virden, nous avons une interview avec les membres de la Chambre de commerce et les représentants des Farmers’ Institute. Virden a l’importance à peu près de Carberry; sa population n’atteint pas le chiffre de mille habitants. Trois élévateurs y sont en activité : un quatrième a été détruit dernièrement par un incendie. Comme à Carberry et ailleurs, l’ambition et les hautes visées de ses habitants se donnent carrière : la spécialisation du travail est poussée très loin. Deux grands hôtels de trois étages en briques, écuries de louage et de remisage, banques, marchands d’instruments aratoires, ferblantiers, marchands-tailleurs, modistes, librairies, pharmacies, boucheries, marchands de poissons et de fruits, etc. La chambre de commerce de Virden insiste pour que le gouvernement fasse de Virden un port of entry, un bureau ou entrepôt régulier de la douane. Leur but est de s’assurer « a bonded warehouse », où les marchandises américaines pourraient être gardées sans payer de droits préalablement à la vente. Ils ne veulent pas être approvisionnés de ces objets par les marchands en gros de Brandon ou d’ailleurs. Chaque petite ville veut avoir ses propres marchands en gros. Nous sommes, disent-ils, aussi bien en état de conduire nos affaires que les gens de Brandon ou de Carberry. Morden, dans le sud du Manitoba nous fait pareille demande. Le soir, assemblée politique : même esprit qu’ailleurs, même intelligence des affaires.

Le vendredi 20 octobre. – Nous quittons Virden pour Moosomin. De ce fait nous venons de franchir la frontière du Manitoba pour entrer dans les Territoires du Nord-Ouest, à 12 milles au nord de la frontière. Entre Virden et Moosomin, le pays reste à peu près le même, sauf que le sol est en général moins compact, et le climat plus sec.

Mossomin est un petit centre d’environ un millier d’habitants, présentant à peu près les mêmes traits que les petites villes précédemment visitées. Il couvre une grande superficie, trois ou quatre rues sont tracées à l’avance, larges et sur lesquelles les constructions se donnent toute l’ampleur nécessaire. Plusieurs constructions en briques à deux ou trois étages : hôtels, pâtés de maisons, banques. Spécialisation : le journal Moosomin Spectator n’a pas oublié parmi les spécialistes l’ébéniste, que nous trouvons ici comme ailleurs. Noter aussi la qualité des articles offerts en vente. Chez l’ébéniste, des meubles assez dispendieux; chez le libraire, des livres de choix; chez un marchand de tapis, des bruxelles[38]. Même observation dans les autres petits centres également : ce qui montre que la population ici a des goûts cultivés, n’entend se priver de rien. Opera house ici comme dans la plupart des autres petites villes. On m’a informé dans le Manitoba que [sur] la ligne qui circule à l’intérieur de la province (c’est-à-dire exception faite de la ligne principale du Pacifique qui amène les immigrants étrangers dans le pays), il n’y a pas de voiture de seconde classe attachée aux convois. Toutes les voitures sont de première classe.

Je constate que cette population sait aussi bien s’associer pour le plaisir que pour les affaires. Dans chaque petit centre une opera house, une fanfare. À Moosomin même, où nous rencontrons diverses délégations dans l’après-midi, on nous lit une adresse d’une association pour le perfectionnement et le divertissement de ses membres.

On me fait remarquer également le nombre des gens de bonne compagnie qu’on rencontre partout. À chaque station que nous faisons, nous trouvons des gens avec qui causer : des dames viennent rendre visite à Mme F., à Mme Wiggins… On nous informe même que si nous sortions de la petite ville pour nous engager plus avant dans la campagne, nous nous trouverions à rencontrer une plus grande proportion de gens « bien élevés » et de bonne compagnie. Je rencontre ici un neveu du poète Tennyson[39], qui est avocat à Moosomin.

Le matin, délégation des gens de loi de l’endroit, avocats et autres : ils demandent que Moosomin ait comme Regina son bureau d’enregistrement et sa prison. Regina est la capitale et le principal centre du comté d’Assiniboia-Est. Même rivalité entre tous les petits centres du Manitoba et du Nord-Ouest.

En conversation avec M. Boyd, qui est grand propriétaire, j’apprends quelle difficulté l’employeur de main-d’oeuvre éprouve à retenir sur son ranch des garçons de ferme ou engagés. À peine ont-ils mis cent dollars de côté, qu’ils se hâtent de quitter le domaine pour s’établir à leur compte.