Corps de l’article

Les Accords de Bretton Woods[1] sont souvent présentés comme étant le premier système monétaire et financier mondial. Or, la régulation des questions monétaires avait déjà pris les traits d’un ordre spontané dès le XIXe siècle[2]. En effet, après la guerre opposant la France à la Prusse entre 1870 et 1871, les États exerçant l’essentiel du commerce international avaient adopté de facto l’étalon-or. Ce système spontané avait pour objet de garantir la monnaie nationale et d’éviter les crises de confiance dans le billet de banque, introduit au XIXe siècle par des banques commerciales privées, en lieu et place de l’utilisation presque exclusive des métaux précieux qui avait cours auparavant. Les billets émis par ces dernières n’avaient pas toujours eu d’équivalent en réserves de métaux et des crises de confiance s’en suivaient occasionnellement, générant une instabilité du système. L’apparition des banques centrales ayant le monopole de l’émission de monnaie, et l’adoption de l’étalon-or ont ainsi donné naissance à un ordre international monétaire sui generis.

Le système de l’étalon-or du XIXe siècle se fondait sur un principe cardinal : toute émission de monnaie par un État correspondait en principe à un poids fixe en or, stabilisant ainsi les taux de change. En effet, les devises avaient des parités fixes avec l’or qui servait de monnaie internationale. Pour cela, les États devaient donc se conformer à une stricte discipline monétaire afin de conserver le stock d’or correspondant aux billets et pièces qu’ils avaient mis en circulation. En dépit de quelques critiques, ce système demeura en place jusqu’à la Première Guerre mondiale. Il s’agissait d’un véritable ensemble ordonné, bien qu’il n’ait pas été mis au monde par entente conventionnelle et qu’aucune organisation internationale n’en surveillait la mise en oeuvre.

En raison du rôle stratégique des métaux précieux, le commencement de la Première Guerre mondiale marqua l’abandon de l’étalon-or. Tous les belligérants optèrent alors pour l’inconvertibilité. Les monnaies n’avaient ainsi plus d’équivalent et l’or ne servait plus de monnaie internationale. À partir de ce moment, l’instabilité s’est installée, car l’inflation générée par les besoins de la guerre a conduit les États à augmenter leur masse monétaire en circulation. Si diverses tentatives de réinstaurer l’étalon-or ont émergé après la Première Guerre mondiale, soit unilatéralement, soit sous l’égide de la SDN, seules trois monnaies, le franc, la livre et le dollar, sont redevenues directement convertibles. Ce système souffrait d’un problème majeur : celui d’être contrôlé principalement par deux États en concurrence (la GrandeBretagne et les États-Unis). La surévaluation de la livre britannique (sa valeur en or était surestimée et fondée sur la parité de 1913) conduisit certains États, dont l’Allemagne, à échanger leurs livres en or, augmentant ainsi leurs réserves d’or et réduisant par conséquent celles de Londres. Couplés à la politique économique de la couronne britannique, ces comportements ont eu pour conséquence de faire diminuer les réserves en or de Londres à moins de 5 % du stock mondial en 1931. Pendant ce temps, la position dominante américaine était moins attaquée, les réserves d’or de la réserve fédérale baissant seulement de 45 à 35 % du stock mondial.

La grande dépression d’octobre 1929 sonna le glas de la tentative de réintroduction de l’étalon-or. Avec la récession, certains États cédèrent à la tentation d’utiliser la monnaie comme un instrument de politique économique internationale. Ils recoururent aux dévaluations monétaires afin de rendre leurs exportations plus profitables, et adoptèrent diverses mesures protectionnistes visant à protéger leurs marchés. Par exemple, en 1930, la loi américaine Smoot-Hawley augmenta les droits de douane de 20 000 produits. En réaction, d’autres États ont procédé à une hausse de leurs taxes à l’importation, provoquant un ralentissement du commerce mondial et aggravant la Grande Dépression. Ces politiques ont particulièrement été utilisées par les États-Unis et le Royaume-Uni[3].

Tableau 1

Dévaluations monétaires (1931-1938)

À l’aube de la Seconde Guerre mondiale, les constats qui fonderont les Accords de Bretton Woods sont déjà faits : tout d’abord, les changes flottants totalement libres sont sujets à des fluctuations importantes du marché, elles-mêmes renforcées par les dévaluations compétitives, ce qui nuit à la prévisibilité du commerce. Ensuite, les politiques monétaires doivent être indépendantes des États, préférablement par le biais d’un accord international. En troisième point, l’instauration d’une instance unique de régulation est nécessaire. Lorsqu’il s’agit de présenter le Fond monétaire international (FMI), il est important de comprendre le contexte de la conclusion des Accords et la naissance du FMI.

I. La conclusion des Accords de Bretton Woods et la naissance du FMI

Les négociations précédant les Accords de Bretton Woods se sont tenues en pleine Seconde Guerre mondiale, de 1942 à 1944. Inspiré de deux projets concurrents, l’un américain, l’autre britannique, un consensus a été présenté à la Conférence de Bretton Woods, donnant naissance au Fonds monétaire international.

A. Deux projets concurrents

Le protectionnisme ainsi que la gestion de la monnaie laissée aux États avant la Deuxième Guerre mondiale avaient causé bien des maux. Dès lors, à partir de 1942, Américains et Britanniques ont commencé à imaginer le système monétaire et financier de l’après-guerre. Ils se sont alors entendus sur un système de changes fixes, fondé sur un accord multilatéral. Toutefois, les économistes chargés de la rédaction du projet, le Britannique John Maynard Keynes et l’Américain Harry Dexter White, divergeaient sur les modalités. En effet, chacun avait été influencé par des préoccupations différentes : reprise de la croissance et garantie de l’emploi pour le Britannique, retour au libre-échange et développement du commerce mondial pour l’Américain.

Keynes a été l’initiateur du projet britannique d’International Clearing Union (ICU) publié, dans sa version finale, en 1943. L’ICU, aurait géré une unité de compte internationale, le Bancor, utilisé comme monnaie d’échange unique du commerce entre les nations. Le Bancor aurait eu un taux de change fixe par rapport aux devises des États Membres. Lors de chaque exportation, des Bancor auraient été ajoutés au solde de l’État tandis que lors des importations, ils en auraient été soustraits. Dans le cas où un État se serait retrouvé en situation d’excédent commercial, les Bancor auraient été versés dans un compte de réserve afin de soutenir un mécanisme de compensation destiné à financer les déficits commerciaux des autres. En outre, ce plan prévoyait de doter le Fonds de l’équivalent de 26 milliards de dollars en Bancor permettant ainsi de financer les déficits. Au-delà de la stabilité monétaire, ce mécanisme aurait eu pour objectif de lisser la concurrence internationale, chaque État ayant intérêt à maintenir son solde de Bancor au plus proche de zéro. En effet, dans une optique de solidarité, les États excédentaires auraient été fortement encouragés à acheter la production des États déficitaires. Ce principe de compensation, fondamental dans le projet britannique, s’est heurté à l’opposition des Américains qui, à raison, y ont vu un moyen de relancer la croissance du monde grâce à leur excédent commercial[4]. Pour Keynes, accélérer la reconstruction motivait cette proposition. Les États-Unis auraient certes financé, pendant un temps du moins, la relance des autres via l’ICU, mais cette situation n’aurait probablement pas perduré. En effet, on se rappellera qu’au milieu des années 1970, le solde commercial des États-Unis est devenu déficitaire alors que des pays en développement ont connu un sort inverse. Ce projet aurait donc peut-être provoqué un renversement de la solidarité du Sud vers le Nord, donnant ainsi davantage de pouvoir aux pays en développement. En outre, il aurait réellement internationalisé la gestion de la monnaie, les devises des membres n’ayant plus qu’un usage au sein de leurs frontières, tout comme l’or. Bref, le projet de Keynes, s’il respectait l’article VII de l’accord américano-anglais de prêt-bail de 1942 prévoyant le retour au libre-échange, l’aménageait considérablement, en contrôlant notamment les mouvements de capitaux. Keynes souhaitait ainsi une mondialisation plus égalitaire.

Les Américains ont aussi présenté leur plan définitif quelques mois après les Britanniques. Le projet inspiré par White prévoyait la mise en place d’un Fonds de stabilisation des Nations Unies. Si le plan White contenait les jalons d’un système monétaire, il se concentrait surtout sur les problèmes immédiats de l’aprèsguerre : réorganiser le change, contenir l’inflation et éviter les défauts souverains. Le plan White visait la stabilisation des changes par le biais de parités fixes. Chaque membre aurait dû déclarer la valeur de sa monnaie nationale dans une unité de compte internationale, l’Unitas, dont la valeur aurait été fixée en or. Les États auraient été responsables du maintien de cette parité, le Fonds n’intervenant qu’en cas de déséquilibre majeur de leur balance des paiements. Les États déficitaires étaient aussi visés par le projet et ils auraient pu être soumis à des pénalités, voire à des plans d’ajustement. Pour cela, le Fonds se serait servi d’une partie de l’or et des devises fournies par les États Membres au titre de leurs contributions, se chiffrant à un total de 26 milliards de dollars. Le projet de White prévoyait, en outre, une répartition pondérée des droits des États au sein de l’institution en fonction de leur contribution financière au Fonds de stabilisation. En matière monétaire, le plan White était beaucoup plus libéral que celui de Keynes. En effet, les États demeuraient responsables de la parité monétaire au lieu de voir ce pouvoir transféré à une organisation internationale. Le projet américain proposait aussi la création d’une seconde institution destinée au développement, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. En la matière, White s’inspirait de la pratique du gouvernement Roosevelt qui, dans la seconde moitié des années 1930, avait soutenu le développement de l’Amérique du Sud, au point de négocier la création d’une banque multilatérale interaméricaine.

Les projets de Keynes et de White ont constitué la base des discussions ayant débouché en avril 1944 sur une déclaration commune des experts pour l’établissement d’un Fonds monétaire international. Le texte adopté est davantage le reflet du plan White que de la proposition de Keynes, même si des aménagements ont été nécessaires. Les Américains sont parvenus à rejeter le système global de compensation qu’ils estimaient trop onéreux pour les États excédentaires[5]. En outre, les compétences du Fonds se sont avérées très limitées par rapport à celles de l’ICU, et le projet de Bancor ne s’est jamais concrétisé. Certaines dispositions, relatives au changement de parité (taux de change fixes, mais partiellement ajustables) ont cependant été reprises dans la déclaration commune. Une conférence s’est tenue à Atlantic City en juin 1944 afin de préparer les derniers éléments de discussion avant la Conférence de Bretton Woods.

B. Les négociations à Bretton Woods (7-22 juillet 1944)

Bien que les États présents aient tous joué un rôle dans l’édification du système monétaire et financier, ce sont surtout les présences américaine et britannique qui ont marqué la Conférence de Bretton Woods. En tout, 44 délégations se sont présentées, soit la plupart des États indépendants de l’époque (hormis les pays de l’Axe). Une majorité d’entre eux étaient des pays en développement. D’ailleurs, le nombre global de représentants des pays du sud était supérieur de près de 30 % à ceux du nord. Cuba a aussi joué un rôle important : elle a représenté les intérêts des petites nations agricoles. Les représentants de l’Union des Républiques socialistes et soviétiques (URSS), quant à eux, se sont montrés particulièrement actifs. Il s’agit certainement d’un des derniers exemples de coopération internationale d’importance avant la guerre froide.

Tableau 2

Liste des délégations présentes à la Conférence monétaire et financière des Nations Unies

Il faut aussi noter que l’ambassadeur du Danemark aux États-Unis était présent comme observateur, mais ne disposait pas de mandat de négociation.

Le nombre important de pays en développement (PED) présents à Bretton Woods a eu un impact sur l’inclusion des questions de développement dans les accords. Si les résultats ont été relativement faciles à obtenir lors de la création de la Banque mondiale, il a été plus difficile d’atteindre les mêmes résultats dans le cas du FMI, notamment en raison des divergences d’opinions au sein des PED. Ayant subi de plein fouet la crise de 1929, les PED ont aussi voulu se prémunir, ou du moins encadrer, leur exposition au risque systémique en matière monétaire. L’Inde a ainsi joué un rôle majeur en la matière en proposant deux ajouts aux Statuts du Fonds monétaire international[6]. Dans le cas de la première proposition, des difficultés ont été causées par le manque de coordination des PED. En effet, l’Inde a demandé que le FMI alloue le plus de ressources possibles aux pays économiquement sous-développés. Or, le Brésil s’y est opposé en premier, entraînant les autres pays d’Amérique du Sud à le rejeter. Sur la deuxième proposition, l’Inde a aussi proposé d’allouer des aides aux États subissant un risque majeur de déséquilibre de la balance des paiements. Ici, la proposition a bénéficié du soutien des États d’Europe de l’Est et reprenait partiellement des dispositions du projet britannique. Par conséquent, elle a été incluse dans les Statuts du Fonds. En somme, les préoccupations des PED ont été prises en compte partiellement. Dès lors, le FMI a été doté de compétences en matière de développement économique. Toutefois, ces dernières auraient certainement pu être élargies si les PED avaient fait front commun.

II. Le FMI, une organisation universelle inéquitable

A. Des États inégaux au sein d’une organisation quasi universelle

Alors que seule une quarantaine d’États avaient participé à sa création, le FMI compte aujourd’hui 189 États. Cet universalisme est récent puisqu’il a été permis par la chute du bloc de l’Est, l’URSS et ses satellites refusant auparavant d’être membres du Fonds. En effet, l’URSS malgré sa participation active aux négociations de Bretton Woods, refusa toujours de ratifier les Accords, et certains comme Cuba, la Pologne ou la Tchécoslovaquie se sont retirés dans les années 50.

Il est clair selon plusieurs dispositions des Statuts[7] que l’appartenance au Fonds est réservée aux seuls États. Ceci n’est pas sans poser des problèmes pratiques puisque certaines entités non étatiques disposent de leur propre monnaie comme le Pataca de Macao, ou encore à cause du transfert des compétences étatiques à des entités supra nationale comme la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) pour le Franc CFA ou l’Union européenne pour l’Euro. Il ne suffit d’ailleurs pas qu’un État désire participer au FMI pour en faire partie, et il doit, pour cela respecter certaines conditions. Il doit en effet manifester son intention au Fonds et déposer les instruments dans lesquels il s’engage à agir en conformité avec les buts et objectifs de celui-ci[8]. Bien que le Fonds soit une institution spécialisée des Nations Unies, il n’est pas nécessaire que l’État soit membre de l’ONU pour être admissible au Fonds. Une fois déposée, la demande d’adhésion est étudiée par le Conseil d’administration (CA) et ses conclusions – particulièrement importantes en matière de quotes-parts - sont transmises au Conseil des gouverneurs qui détient le pouvoir décisionnel en matière d’admission de nouveaux membres.

À la différence de nombreuses organisations internationales fondées sur le principe d ’égalité des États, le FMI et la Banque mondiale sont régis par un système octroyant davantage de droits aux États économiquement les plus puissants. Ceci s’explique en raison du choix des rédacteurs[9] des Accords de Bretton de Woods de s’inspirer des sociétés par actions[10]. Le principe est simple : au plus il contribue financièrement aux activités du Fonds, au plus il dispose de voix. Ce système instaure donc une inégalité entre les membres.

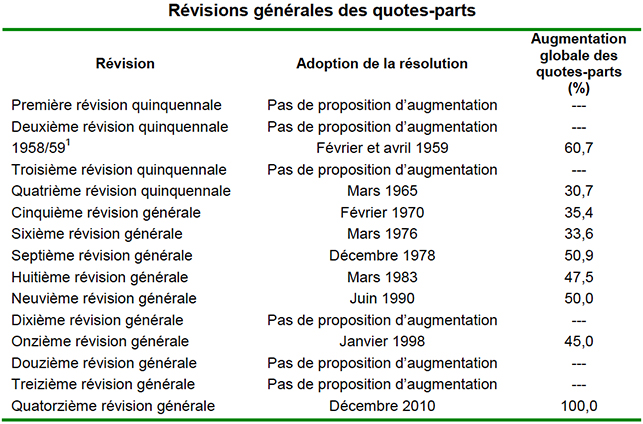

En premier lieu, le montant de quotes-parts allouées à un membre permet de déterminer sa contribution maximale au capital du Fonds. Lors de son adhésion au Fonds, chaque membre doit verser l’intégralité de ce montant. Ensuite, les quotes-parts permettent de calculer, hors situation d’exception, le montant des financements du Fonds auquel l’État est éligible en vertu des accords de confirmation. Enfin, les quotesparts permettent de calculer les droits de vote dont dispose un État. En l’espèce, chaque membre dispose de voix de base, attribuées en nombre similaire à tous les États, et de voix supplémentaires octroyées en fonction de sa contribution. Ceci se traduit donc par des votes dont le poids est différent, les États-Unis ou les Européens disposant d’une minorité de blocage lorsque certaines majorités sont requises… comme pour la modification des quotes-parts ! Les Statuts ne fournissent pas de méthode de calcul des quotas et ils indiquent seulement que cette tâche relève du Conseil des gouverneurs[11]. La dernière modification de la formule de calcul des quotes-parts a été adoptée le 28 mars 2008 par le Conseil des gouverneurs et entrée en vigueur en 2010. Elle prend en compte le PIB à hauteur de 50 %, la somme des importations et exportations sur cinq ans pour 30 %, les variations économiques pour 15 % et enfin, les réserves de change du membre comptent pour 5 %. Cette pondération est aisée à comprendre et transparente pour les États. Les Statuts disposent que les quotas doivent être examinés ponctuellement par le Conseil des gouverneurs, mais ne proposent aucune méthode de calcul de ceux-ci. Pour être acceptée, elle doit recevoir une approbation de 85 % des voix. Ce seuil, particulièrement élevé, laisse à aux États disposant le plus de quotesparts de bloquer toute tentative de réforme. En outre, toute modification de la quote-part d’un membre ne peut se faire qu’avec son autorisation.

Tableau 3

Les différentes révisions générales des quotes-parts

B. Une structure institutionnelle classique

Alors que les schémas fournis par le Fonds lui-même paraissent complexes, la structure institutionnelle se présente avec trois institutions ayant presque une relation hiérarchique : le Conseil des gouverneurs, le Conseil d’administration, et le directeur général.

Figure 1

Schéma de la structure institutionnelle du FMI

Le Conseil des gouverneurs se réunit en général une fois par an, lors de l’Assemblée annuelle de la Banque mondiale et du FMI, et est l’instance suprême du Fonds. Tous les membres sont représentés par un gouverneur – souvent un ministre ou le président de la Banque centrale – lequel est un assisté d’un adjoint[12]. A priori, le Conseil des gouverneurs dispose de pouvoirs élargis. En effet, les Statuts le dotent de compétences de droit commun, c’est-à-dire de toutes les compétences qui, dans le domaine du Fonds, ne sont pas expressément dévolues au Conseil d’administration ou au directeur général. En pratique, le Conseil des gouverneurs a délégué une très grande partie de ses compétences au Conseil d’administration, il ne conserve que des pouvoirs résiduels, mais demeurant stratégiques. Ainsi, il ne décide plus que des augmentations de Droits de tirages spéciaux (DTS), de l’admission des nouveaux membres ou du retrait des membres actuels, des amendements aux Statuts du Fonds, ou encore de la nomination du Conseil d’administration[13]. En cas de recours au vote, ce qui n’est pas toujours le cas – voire rarement -, le Conseil des gouverneurs décide en utilisation la pondération des voix[14]. Le Fonds fait preuve d’une certaine modernité puisque les gouverneurs n’ont pas besoin d’être présents physiquement et peuvent voter à distance par quasiment tous les moyens à leur disposition s’ils ne peuvent se réunir physiquement.

L’article XXIX des Statuts prévoit que le Fonds est le propre interprète des Statuts en cas de litige entre le Fonds et un membre ou entre des membres. Le Conseil d’administration détient la compétence de droit commun et les questions doivent lui être déférées. Toutefois, toute décision du CA peut être contestée par un membre devant le Conseil des gouverneurs. Ce dernier nomme un comité qui peut alors délivrer une interprétation d’autorité. Il faut noter que les membres de ce comité siègent selon un principe d’égalité, disposant chacun d’une voix. Ce mécanisme, en raison de sa trop grande politisation, n’a plus été utilisé depuis 1957. À l’évidence, l’instauration d’un mécanisme judiciaire confiant les litiges tant en matière d’interprétation que de fond aurait contribué à une meilleure application des règles, mais cela n’a pas été le cas. Manifestement, les membres n’ont pas ressenti – et ne ressentent toujours pas – le besoin de combler cette lacune.

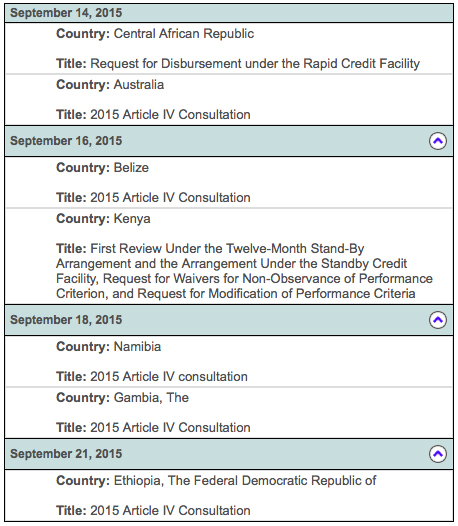

Le Conseil d’administration est « responsable de la conduite générale du Fonds »[15]. Il est ainsi l’instance opérationnelle du Fonds et « siège de manière permanente »[16]. Les Statuts ne définissent son rôle que par renvoi aux délégations que lui fait le Conseil des gouverneurs. Dans les faits, son travail recouvre la plupart les fonctions du Fonds dont il assure le quotidien lors de plusieurs réunions hebdomadaires. Par exemple, c’est lui qui administre la surveillance tant systémique que pour les États membres.

Tableau 4

Exemple des activités du CA du FMI – Septembre 2015

La composition du Conseil a été révisée pour la dernière fois en 1992, à la suite de la vague d’adhésion des anciens États du bloc de l’Est. Alors que les Statuts disposent que le nombre d’administrateurs est, en principe de vingt[17], le Conseil des gouverneurs peut modifier ce nombre. Ainsi, dans sa composition actuelle, le Conseil d’administration réunit vingt-quatre membres. Cinq sont désignés parmi les membres détenant les cinq quotes-parts les plus importantes (Allemagne, États-Unis, France, Grande-Bretagne et Japon). Dès la naissance du Fonds, les membres ont fait preuve d’un certain pragmatisme pour la désignation des autres administrateurs. En effet, dans un souci d’équité, les membres ont organisé des groupes d’élection permettant aux membres élus de représenter un nombre sensiblement égal de quotes-parts. Le regroupement des États est d’ailleurs parfois surprenant : en effet, l’Ouzbékistan est dans le même groupe que des États insulaires du Pacifique, le Canada se retrouve avec des îles des Caraïbes ou encore la Suisse avec des anciens États du bloc de l’Est. En général, le CA adopte ses décisions par consensus. Le vote est toujours possible, mais demeure rare. Dans ce cas, chaque administrateur détient un nombre de voix égal à celles de tous les membres qu’il représente. En principe, le directeur du Fonds, qui préside le CA, ne dispose pas de droit de vote. Toutefois, en cas de partage des voix, son vote sert de départiteur. Cette hypothèse du vote est très peu utilisée en raison notamment de la pratique des réunions informelles, permettant aux membres du CA de travailler à la recherche d’un consensus. En effet, les réunions formelles sont bien souvent préparées afin d’éviter l’exposition au grand jour de différends d’autant qu’elles font l’objet de comptes rendus publics.

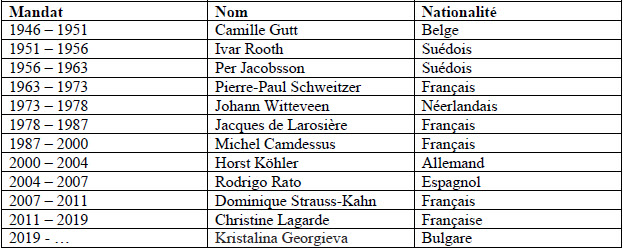

En dehors de l’article XII section 4 qui dispose qu’il est choisi par le Conseil d’administration et qu’il ne peut être ni un administrateur, ni un gouverneur, les Statuts du Fonds sont lacunaires concernant tant la procédure que les conditions de nomination du directeur général. À la suite de la désignation très critiquée en 2007 de Dominique Strauss-Kahn pour son manque de transparence et d’ouverture, le processus visant à nommer son successeur en 2011 a été précédé par une publication relative à la procédure[18]. Le candidat sélectionné doit avoir exercé des fonctions à haute responsabilité dans le domaine économique et avoir exercé des responsabilités de premier plan. Cette personne doit être ressortissante d’un pays membre et avoir des habiletés diplomatiques importantes. Nommé pour cinq ans renouvelables, le directeur général doit avoir moins de 65 ans lors de son élection et moins de 70 ans à la fin de son mandat selon la Réglementation générale du Fonds monétaire international. Cette disposition a eu pour conséquence d’exclure l’américano-israélien Stanley Fischer de la course en 2011 alors qu’il avait exercé l’intérim des fonctions à la suite du départ de Dominique Strauss-Kahn. Depuis 2011, la candidature peut être présentée soit par un administrateur, soit par un gouverneur du Fonds. Il s’agit d’un geste d’ouverture, car auparavant, seul un administrateur pouvait le faire, limitant ainsi à vingt-quatre personnes cette faculté de proposition. Les noms des candidats proposés sont communiqués au Secrétaire du FMI qui doit les garder confidentiels jusqu’à la fin de la période de proposition. Une fois la période terminée, le Secrétaire transmet au Conseil d’administration la liste complète. Le Conseil doit alors établir une liste restreinte de trois personnes en ne retenant que les personnes les plus qualifiées et respectant les conditions énoncées. Cette liste restreinte est, en principe, composée par les candidats ayant reçu le plus de voix des administrateurs. Une fois la liste publiée, les candidats sont auditionnés par le Conseil d’administration qui sélectionne le directeur général par vote à la majorité. Dans les hypothèses d’un vote, celui-ci est fait en tenant compte de la pondération. Or, le Conseil s’est fixé pour objectif de parvenir à un consensus pour la désignation du Directeur. En 2011, il n’a pas eu à se prononcer sur la liste restreinte, car seuls deux candidats qualifiés étaient Augustin Carstens et Christine Lagarde, et cette dernière a été choisie par consensus. Depuis la création du Fonds, le directeur général du FMI a toujours été un Européen. Cette pratique a été fortement critiquée par les PED. L’élection de Christine Lagarde puis celle de Kristalina Georgieva ont toutefois confirmé cette tendance, malgré un satisfecit général relatif à la nouvelle procédure mise en place.

Tableau 5

Les différents directeurs généraux du FMI

Les fonctions du directeur général sont doubles. D’un côté, il préside le Conseil d’administration, mais n’y dispose pas de droit de vote et de l’autre, il est le chef du personnel[19]. Ses fonctions sont donc essentiellement administratives, même si, dans les faits, son rôle de représentation est important. Les Statuts prévoient en outre qu’il est indépendant[20], et qu’il doit agir dans l’intérêt du Fonds. Même si ses fonctions demeurent modestes, il est assisté de trois Directeurs généraux adjoints, et le premier d’entre eux a toujours été américain.

III. Le FMI, d’un système stable fondé sur le droit à un système instable dérégulé

A. L’établissement d’un système fondé sur la règle de droit

En raison de l’instabilité monétaire de l’entre-deux-guerres, les rédacteurs des Accords de Bretton Woods tentèrent de mettre en place un système basé sur la stabilité financière et prévisible, fondé sur la règle de droit.

Le régime de droit commun issu des accords de 1944 s’articulait autour de trois règles cardinales concourant à l’ordonnancement des taux de change. En premier lieu, les Statuts interdirent les dévaluations compétitives aux articles I iii) et VI, section 1 iii). Toutefois, l’absence de définition de l’interdiction rend, aujourd’hui encore, le concept difficilement opérationnel. En effet, il est aisé d’identifier une dévaluation puisqu’il s’agit de faire perdre de la valeur à sa monnaie par son action ou son inaction. Cependant, qualifier l’opération de compétitive revient à chercher l’intention de l’État désireux d’avantager ses exportations. Ensuite, les Statuts, afin de lutter contre toute forme de discrimination, prohibèrent l’utilisation de multiples taux de change[21]. À la différence du premier point, cet objectif semble atteint puisque le Fonds est presque parvenu à éradiquer cette pratique.

Le dernier volet des accords tendant à promouvoir la stabilité monétaire se concentrait sur les parités de change. Le système originel imposait à chaque État de déclarer la valeur de sa monnaie soit en or, soit par rapport au dollar, lui-même convertible en or. Il en résultait automatiquement une stabilité des taux de change. Cette disposition conservait toutefois une certaine souplesse, les opérations de change pouvaient s’effectuer 1 % au-dessus ou au-dessous de la parité officielle[22]. Cette marge fut d’ailleurs élargie à 2 % en 1957[23]. Ainsi, le corpus juridique instauré en 1944 tentait de bannir l’usage de la monnaie comme une arme, en posant notamment d’importantes limites à la marge de manoeuvre des membres.

Or, le régime basé sur la parité or-dollar allait conduire à sa propre perte. Si l’idée des rédacteurs des accords était de lutter contre l’instabilité monétaire, ils omirent certaines variables. En premier lieu, ils prirent compte marginalement le risque de déséquilibre uniquement de manière indirecte. Ensuite, ils n’imaginèrent pas que les ressources en or pouvaient s’amenuiser à un tel point que la parité puisse être remise en question. Ainsi, il ne faut pas voir dans le système initial, un temps parfait, mais une tentative de réguler les comportements par le droit.

B. Du droit au non-droit : le système de changes flottants

Bien que les années 60 furent marquées par des questionnements sur la pertinence du système créé, le FMI ne connut pas de crise majeure jusqu’en 1971. En effet, le 15 août 1971, un cataclysme vint remettre en cause l’existence même du système puisque le président Nixon annonça la fin de la convertibilité du dollar en or. Il rendit toutefois le dollar convertible avec d’autres monnaies et les droits de tirage spéciaux, tout en souhaitant en faire une devise stable, au moyen d’interventions sur les marchés si nécessaire. Face à l’urgence causée par cette décision, une réunion fut organisée fin décembre de la même année, où le G-7 tenta d’encadrer les effets de l’unilatéralisme américain. Le coup de grâce fut donné le 16 mars 1973, quant à la suite des difficultés du dollar, les membres du G-7 décidèrent de laisser flotter leurs monnaies, signant ainsi l’arrêt de mort des parités fixes. Pourtant la crise semblait prévisible ! En effet, à la fin des années 60, la fonction monétaire de l’or fit débat[24], car il y avait de 7 fois plus de dollars en circulation que d’or en réserve[25] : une telle situation, ne pouvait, dès lors, perdurer bien longtemps.

Cette absence de parité fut un état de fait avant que les administrateurs n’adoptent, le 1er avril 1978 le deuxième amendement aux Statuts du Fonds codifiant ainsi la situation. La clé de voute de la réforme réside dans l’acceptation de la flottabilité des taux de change puisque les autres dispositions demeurent quasiment inchangées. Désormais, les variations monétaires ont élevé au rang de dogme le risque de change. La réforme opérée en 1978 mit le marché au centre de la gestion du risque alors que les Accords de 1944 tentaient de l’anticiper par le règne du droit. Surtout, ces modifications statutaires ne marquent pas une renationalisation de la gestion monétaire, mais le recul de la volonté étatique. Le changement de prisme des années 1970’s exprime la montée en puissance d’une société post-moderne fondée sur la flexibilité et le dépassement du modèle étatique[26].

Le retrait de la règlementation originelle n’a pas manqué de troubler les analystes puisque la prévention quasi absolue envisagée par les instruments juridiques a cédé sa place à une régulation économique favorisant l’incertitude[27]. La nature du Fonds a été modifiée en profondeur : à la règlementation originelle, succède une régulation beaucoup plus souple. À la différence du droit, le marché agit comme une variable d’ajustement beaucoup plus flexible. La crise économique de 2008 aurait pu remettre en cause cette logique. Toutefois, le G-20 de Séoul de novembre 2010 a clairement inscrit la feuille de route dans le cadre instauré après 1978, ne remettant pas en cause le paradigme existant.

Les Statuts du FMI actuels, s’ils font la part belle au marché comme instrument de régulation du risque économique[28], restent muets quant à l’usage des réserves de changes. Ainsi, rien n’empêche un État d’accroître ses stocks de devises étrangères s’il en a la capacité, et ainsi créer un risque monétaire majeur. Ainsi, afin d’éviter les situations de stress monétaire, les États émetteurs se voient contraints de libérer des devises sur le marché. A contrario, l’État détenteur constitue une réelle menace économique s’il décide de libérer massivement ses réserves : ce cas est évoqué souvent depuis le début du XXIe siècle à propos de la Chine[29]. L’État émetteur se voit, au regard de l’évolution monétaire, dans l’incapacité de gérer sa monnaie au niveau international ; dans les faits sa souveraineté est limitée au sein de ses frontières.

C. L’existence d’instruments résiduels : la surveillance et le droit à l’aide

Si le système initial était quasiment autosuffisant en termes d’anticipation, il n’en va pas de même des règles en vigueur depuis l’abandon de la parité or. Pour cela, le Fonds a développé deux types d’instruments qu’il réforme de manière perpétuelle pour mieux les adapter aux mutations de la société internationale. Ceux-ci sont absolument nécessaires au maintien de la stabilité : l’un relève du secteur institutionnel, la surveillance ; l’autre relève du domaine matériel, les instruments monétaires.

La surveillance aujourd’hui en vigueur provient de l’abandon de la parité fixe entre les monnaies et du second amendement des Statuts du Fonds de 1978. Le recul de la règle de droit impliquait un tel renversement de la logique du système, que Georges Burdeau estime que le nouvel article IV des Statuts constitue la « deuxième constitution de l’organisation »[30]. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une nouvelle pratique dans l’ordre juridique international, elle constituait, en son temps, une originalité par sa systématicité et sa double nature. En l’espèce, la surveillance est multilatérale et bilatérale, mais aussi récurrente. L’incapacité du Fonds à anticiper les crises monétaires – tant nationales et internationales – a suscité bon nombre de critiques. Pour y répondre, le Fonds tenta de prendre en compte les lacunes en tentant à plusieurs reprises de réformer la surveillance. Si d’un point de vue formel, la procédure est restée la même, la nature des examens fut révisée à diverses occasions. Ainsi en juin 2007, la surveillance fit l’objet d’une reprise en profondeur à la suite de la décision sur la surveillance bilatérale des politiques des États membres[31]. Cette réforme entendait se concentrer spécifiquement sur l’examen des politiques monétaires et financières : l’idée directrice était de renforcer l’évaluation des risques économiques et des points de vulnérabilité[32]. L’incapacité du Fonds à anticiper un risque économique majeur et à alerter de l’imminence de la crise de 2008 a montré les insuffisances de toutes les modifications apportées. Pour autant, l’importance de la surveillance fut rappelée lors du sommet du G-20 de Pittsburgh de septembre 2009. D’ailleurs, à la suite du Conseil monétaire et financier mondial, le Fonds décida de rouvrir le chantier de la surveillance à la fin octobre 2009. Il s’agissait d’une réforme ambitieuse puisque tous les domaines font l’objet d’une refonte complète. Par exemple, les Perspectives sur l’économie mondiale ainsi que les Rapports sur la stabilité dans le monde ont fait l’objet de synthèses globales afin de constituer une banque de données accessibles du risque et des vulnérabilités. En outre, il a été envisagé d’intégrer à l’examen de la stabilité financière les externalités dues aux opérateurs privés. La réforme de 2011 a aussi élargi la surveillance. Le Fonds publie ainsi des Rapports sur les effets de débordement. Le but de ces derniers est d’analyser les effets des évolutions des grandes économies mondiales (Chine, États-Unis, Japon, Royaume-Uni et zone euro) sur leurs partenaires commerciaux afin d’éviter la propagation des évènements dommageables, et le premier rapport, publié en 2013, s’est penché sur les conséquences de la crise de la zone euro. En complément, le Fonds publie aussi des rapports pilotes sur le secteur extérieur visant à étudier le rôle systémique des économies d’importance mondiale.

Si la surveillance du FMI a fait l’objet de critiques et révisions constantes depuis 1978, elle n’en demeure pas moins une pierre angulaire du système monétaire international. À n’en pas douter les prochaines années seront fondamentales pour la crédibilité du Fonds, mais elles relèvent en tout premier lieu de la volonté des États membres. Dans tous les cas, le Fonds semble conscient de l’enjeu crucial que représente une surveillance effective. En premier lieu, la revue triennale de la surveillance a mis en exergue les progrès réalisés à la suite des diverses évolutions du mécanisme tout en soulignant ses lacunes. Ceci s’est traduit en 2012 par l’adoption d’une stratégie visant à améliorer la surveillance. La revue de la surveillance terminée en 2014 insiste sur le fait de continuer dans cette voie.

L’autre volet de l’activité du Fonds réside dans sa fonction d’assistance financière faisant du Fonds une « sorte de mutuelle interétatique »[33]. La mission d’assistance du Fonds vise à aider les États risquant de rencontrer des difficultés de balance des paiements par l’allocation de prêts spécifiques. Concourant au même objectif d’anticipation, les aides allouées recouvrent en fait des situations très variées. Destinée aux États dont l’économie, la politique et les antécédents sont considérés comme stables, la Ligne de crédit modulable (LCM) peut être sollicitée par les membres désireux d’anticiper une crise de leur balance des paiements. L’intérêt de ce mécanisme est multiple. En premier lieu, elle n’est pas soumise à la politique classique des tranches et le capital est libéré par le Fonds en une seule fois. Ensuite, le bénéficiaire est libre de l’utiliser immédiatement ou de conserver la dotation de manière à prévenir un évènement dommageable à son équilibre monétaire. Créée par le Fonds en 2009, il s’agit, à n’en pas douter, de « l’innovation la plus significative »[34]. D’ailleurs, le succès ne se fit pas attendre puisque des membres ont rapidement fait appel à la ligne de crédit modulable : on peut citer la Pologne pour un montant de 20,5 milliards de dollars, la Colombie pour 6,9 milliards, ou encore le Mexique pour 31,5[35]. Le mécanisme semble avoir joué son rôle dissuasif vis-à-vis des marchés, aucun des trois bénéficiaires n’ayant, à ce jour, effectué de tirages monétaires sur la Ligne de crédit modulable. Cet effet est d’ailleurs salutaire pour le Fonds dont on ne sait s’il pourrait répondre positivement à des demandes massives et répétées. À côté, le Fonds a développé une Ligne de crédit préventive (LCP) pour les États ne pouvant bénéficier de la LCM. Sont ainsi visés les États solides, mais présentant quelques vulnérabilités. La différence majeure avec la LCM est que cette aide est conditionnée au respect de certains critères posés par le Fonds. L’intérêt préventif de la LCP est similaire puisque si le besoin ne s’en fait pas sentir, l’État n’est pas tenu d’engager les crédits et ne doit payer au FMI qu’une commission modique. Par ailleurs, la LCP a fait l’objet d’une refonte en 2009. En effet, il ne faut pas la confondre avec l’aide éponyme créée au début du XXIe siècle après la crise asiatique : elle était destinée à des membres non soumis à des déséquilibres de leur balance des paiements, mais dont l’économie pourrait être touchée par effet de contagion. La LCP constituait un instrument innovant d’anticipation indirecte du risque économique, offrant au membre demandeur la possibilité de « tirer un montant de ressources important et spécifié à l’avance en cas de crise financière due à des circonstances indépendantes de sa volonté. Cette facilité de crédit ne fit toutefois pas recette puisqu’en 2003, aucun membre n’en avait demandé l’activation. La nouvelle LCP marque la volonté du Fonds de répondre aux besoins des économiques émergentes et de leur fournir un outil d’anticipation adapté[36]. En dehors des aides précédentes réservées au club des États les plus solvables, le Fonds mit à la disposition de ses membres, dès 1952, un instrument destiné à les aider à se protéger d’une crise[37]. L’accord de confirmation préventif à accès majoré (ACAM), réaménagé en 2009, notamment en doublant ses réserves, est mis en oeuvre quand le membre a besoin d’une option pour se protéger et rassurer les marchés[38]. Son octroi est conditionné au respect de conditions spécifiques assouplies. Entre 2007 et 2011, l’utilité de l’ACAM a encore été démontrée puisque trois accords de prévention ont été approuvés en faveur du Costa Rica, d’El Salvador et du Guatemala.

L’arsenal d’aides du Fonds est beaucoup plus varié, mais les autres financements interviennent davantage de manière curative. En outre, le succès rencontré par les aides a mis en exergue, notamment depuis 2008, les limites financières du Fonds. Face aux besoins spécifiques, le Fonds a été autorisé à vendre une partie de son stock d’or sur les marchés. Certes alimenté par les quotes-parts, le Fonds doit aussi se financer. Il le fait aujourd’hui auprès de ses membres de qui il emprunte soit de manière bilatérale, soit de façon groupée. Le G-20, lors du sommet de Londres, a d’ailleurs recommandé au Fonds d’emprunter[39].

L’octroi de crédits ne s’est jamais fait sans condition, le FMI désirant se prémunir contre le défaut souverain. Bien que la conditionnalité apparaisse comme l’apanage du FMI, elle aurait été un instrument développé par les banquiers désireux de se protéger contre les choix des souverains. La conditionnalité est considérée comme un instrument utilisé par les organisations internationales, afin de prévenir de l’éventuel défaut de l’emprunteur souverain[40], mais apparaît aussi comme le moyen d’orienter le développement de nouvelles politiques étatiques puisqu’il s’agit d’un ensemble de mesures économiques correctives qu’un État s’engage explicitement à prendre en contrepartie d’un soutien financier qui lui est apporté. Pendant longtemps, la conditionnalité du FMI s’est fondée sur le Consensus de Washington de 1989, c’estàdire dix propositions visant à prescrire certaines politiques publiques[41]. L’État aidé se voyait ainsi exiger de libéraliser ses échanges commerciaux, de créer un climat favorable pour les investisseurs étrangers, ou de réduire sa dette extérieure. Aussi, il devait équilibrer son budget, réduire le rôle de l’État dans l’économie ou encore procéder à des privatisations. Le but de ces mesures était notamment de stopper la spirale d’augmentation de la dette souveraine[42]. Or, l’application de ces principes conduisit certains États à voir se manifester un risque encore plus grand. En ce sens, les exemples brésilien[43], asiatique[44] et argentin ont démontré les limites du modèle libéral. En l’espèce, s’il limitait le risque lié à l’emprunt, les mesures tendant à promouvoir l’économie de marché faisaient subir à l’État aidé de telles conséquences qu’il subissait les conséquences bien plus graves. Afin de pallier ces critiques, de nombreux aménagements des clauses de conditionnalité furent opérés. Le FMI a ainsi modifié ses pratiques en ce sens avec la révision des directives en matière de conditionnalité. Audelà des doutes sur son utilité, la conditionnalité apparaît aussi comme un instrument de remise en cause de la souveraineté de l’État. Pourtant, de prime abord, l’acceptation par l’État des conditions posées par l’organisation prêteuse semble revêtir la forme d’un engagement volontaire[45]. Dans le cadre du FMI, ceci est renforcé par le fait que les lettres d’intention ou les accords de confirmation ne sont pas des accords internationaux au sens strict[46]. Or, comme l’explique Dominique Carreau « l’affirmation de principe selon laquelle le pays aidé garde toute sa souveraineté économique interne ne constitue qu’un délicat euphémisme »[47]. En effet, l’organisation prêteuse dicte ses choix à l’État demandeur qui doit démontrer sa volonté de les respecter pour obtenir les crédits. Ceuxci peuvent d’ailleurs être délivrés en plusieurs tranches afin que le prêteur puisse mettre en oeuvre un suivi des réformes opérées. Les États aidés se sont souvent montrés très critiques sur l’absence réelle de manifestation de leur volonté, dénonçant l’absence de négociations et arguant parfois de la contrainte et de l’ingérence dans leurs affaires intérieures. Au surplus, le meilleur moyen d’opérer une transition est de permettre au destinataire de s’approprier les nouvelles règles[48], or ce n’est toujours pas le cas et l’imposition est toujours de mise, comme l’a prouvé récemment le cas grec et les trois plans d’aide imposés par la Troïka.

***

En guise de conclusion, le FMI apparait comme un colosse aux pieds d’argile. Ses Statuts ne lui permettent plus d’exercer son rôle de gardien de la stabilité monétaire mondiale et ses capacités financières ne lui permettent pas d’aider suffisamment les pays rencontrant des difficultés financières. Comment assurer la stabilité financière ? La réponse viendra peut-être des accords de libre-échange. La conclusion de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) à l’automne 2019 a permis de dévoiler un chapitre 33 relatif au change donnant compétence au mécanisme de règlement des différends de l’Accord pour trancher des litiges monétaires, permettant peut-être d’espérer l’arrivée de balise aux comportements étatiques.

Parties annexes

Notes

-

[1]

Accord relatif au Fonds monétaire international, 27 décembre 1945, 2 RTNU 39, (entrée en vigueur : 27 décembre 1945); Accord relatif à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 27 décembre 1945, 2 RTNU 39, (entrée en vigueur : 27 décembre 1945).

-

[2]

Jean-Marc Sorel, « Les antécédents historiques » dans Patrick Daillier, Géraud de La Pradelle et Habib Ghérari, dir, Droit de l’économie internationale, Paris, Pedone, 2004 à la p 151.

-

[3]

Dominique Carreau, La souveraineté monétaire de l’État à la fin du XXe siècle : mythe ou réalité?, Paris, Librairies Techniques, 2001 à la p 493 [La souveraineté monétaire].

-

[4]

Raymond Frech Mikesell, The Bretton Woods Debate : A Memoir, Princeton, Princeton University Press, 1994 à la p 14.

-

[5]

Frech Mikesell, supra note 4 à la p 15.

-

[6]

Statuts du Fonds monétaire international, 22 juillet 1944, en ligne : <www.imf.org/external/french/pubs/ft/aa/aa.pdf> [Statuts].

-

[7]

Ibid, voir notamment les articles I, III, IV.

-

[8]

Ibid, art XXXI, section 2 a.

-

[9]

John K Horsefield, The International Monetary Fund (1945-1965). Twenty Years of International Monetary Cooperation (volume 1), Washington, Presses du Fonds monétaire international, 1969 à la p 96.

-

[10]

Dominique Carreau, Le Fonds monétaire international, Paris, Pedone, 2009 à la p 24.

-

[11]

Statuts, supra note 6, art III.

-

[12]

Statuts, supra note 6, art XII, section 2 a.

-

[13]

Ibid, art XII section 3 b. ii

-

[14]

Ibid, art XII, section 2 e.

-

[15]

Ibid, art XX, section 3 a.

-

[16]

Ibid, art XX, section 3 a.

-

[17]

Statuts, supra note 6, art XII, section 3 b.

-

[18]

Fonds monétaire international, communiqué, no 11/91, « Le Conseil d'administration du FMI établit le processus de sélection du prochain Directeur général du FMI » (20 mai 2011).

-

[19]

Statuts, supra note 6, art XII, section 4 b.

-

[20]

Ibid, art XII, section 4 c.

-

[21]

Statuts, supra note 6, art VIII, section 3.

-

[22]

Ibid, art V, section 3 i.

-

[23]

Conseil d’administration du FMI, Décision 3643 (71-126), 18 décembre 1971.

-

[24]

Dominique Carreau, « L’or » (1972) JDI 797 à la p 811.

-

[25]

Sorel, supra note 2 à la p 177.

-

[26]

Richard W Edwards Jr, « The Currency Exchange Rate Provisions of the Proposed Amended Articles of Agreement of the IMF » (1976) 70:4 AHIL 722 à la p 762.

-

[27]

Joseph Gold, « Gold in International Monetary Law : Change, Uncertainty, and Ambiguity » (1981) 15 J Intl L econ 323 à la p 370.

-

[28]

Joseph Gold, « Legal Models for the International Regulation of Exchange Rates » (1983) 82:5 Mich L Rev 1533 à la p 1584.

-

[29]

Michel Aglietta, « Le dollar, l’euro, le yuan et le système monétaire et financier » dans Régis Chemain, dir, La refondation du système monétaire et financier. Évolutions règlementaires et institutionnelles, Paris, Pedone, 2011 aux pp 287-98.

-

[30]

Georges Burdeau, « Le FMI et la surveillance de l’espace monétaire et financier mondial » dans Catherine Kessedjian et Eric Loquin, dir, La mondialisation du droit, Dijon, Litec, 2000 à la p 264.

-

[31]

Comité exécutif du FMI, notice d'information publique, no 07/69, « Décision bilatérale sur la surveillance bilatérale des politiques des États membres » (17 juin 2007), en ligne : Fonds monétaire international <http://www.imf.org/external/np/sec/pn/2007/pn0769.htm#decision>.

-

[32]

Sean Hagan, « Reforming the IMF » dans Mario Giovanoli et Diego Devos, dir, International monetary and financial law. The global crisis, Oxford, Oxford University Press, 2011 aux pp 44-49.

-

[33]

La souveraineté monétaire, supra note 3 à la p 119.

-

[34]

Jonathan T. Fried et James A. Haly, « Crisis Prevention : Lessons from Emerging Markets for Advanced Economies » dans Giovanoli et Devos, supra note 32 à la p 86.

-

[35]

Fonds monétaire international, Rapport annuel 2010. Pour une reprise mondiale équilibrée, Washington, Presses du Fonds monétaire international, 2010 à la p 25.

-

[36]

Aaron Bloom, « The Power of Borrower : IMF Responsiveness to Emerging Markets Economies » (2011) 43:3 New York U J of Intl L and Politics aux pp 767-810.

-

[37]

Joseph Gold, The Stand-by Arrangements of the International Monetary Fund, Washington, Presses du Fonds monétaire international, 1970.

-

[38]

Accord de confirmation du FMI, fiche technique, 31 mars 2011, en ligne : Fonds monétaire international <http://www.imf.org/>.

-

[39]

Louis Balmond, « G-20 : Sommet de Londres, 2 avril 2009 » (2009) 113 RGDIP aux pp 409-11.

-

[40]

Rumu Sakar, Development Law and International Finance, La Haye, Kluwer, 2002 à la p 69.

-

[41]

John Williamson, « What Washington Means by Policy Reform » dans John Williamson, dir, Latin American Readjustment : How Much has Happened, Washington, Institute for International Economics, 1989.

-

[42]

Lee C Buchheit, « Breaking the Sovereign Borrowing Cycle » (1996) 15 Intl Finance L Rev aux pp 41-44.

-

[43]

Anthony Galano III, « International Monetary Fund Response to the Brazilian Debt Crisis : Whether the Effects of Conditionnality have Undermined Brazil’s National Sovereignty » (1994) 6:2 Pace Intl L Rev 323 à la p 352.

-

[44]

Catherine H. Lee, « To Shine Ownself be True : IMF Conditionnality and Erosion of Economic Sovereignty in the Asian Financial Crisis » (2003) 24:2 U Pa J Intl Econ L 875 à la p 904.

-

[45]

Gerhard Anders, « Good Governance as Technology : Towards an Enthnography of the Bretton-Woods Institutions » dans David Mosse et David Lewis, dir, The Aid Effect : Giving and Governing in International Development, Londres, Pluto Press, 2005, 37 à la p 40.

-

[46]

Joseph Gold, The Legal Character of the Fund’s Stand-by Arrangements and why its Matters, Washington, Presses du Fonds monétaire international, 1980 à la p 43.

-

[47]

Dominique Carreau, « Le droit international économique face aux crises » dans Dominique Carreau, dir, Droit et libertés à la fin du XXe siècle : influence des données économiques et technologiques. Études offertes à Claude-Albert Colliard, Paris, Pedone, 1984, 105 à la p 117.

-

[48]

Ofer Eldar, « Reform or IMF Conditionality : A Proposal for Self-Imposed Conditionality » (2005) 8:2 J of Intl Economic L aux pp 509-49.

Liste des figures

Figure 1

Schéma de la structure institutionnelle du FMI

Liste des tableaux

Tableau 1

Dévaluations monétaires (1931-1938)

Tableau 2

Liste des délégations présentes à la Conférence monétaire et financière des Nations Unies

Tableau 3

Les différentes révisions générales des quotes-parts

Tableau 4

Exemple des activités du CA du FMI – Septembre 2015

Tableau 5

Les différents directeurs généraux du FMI