Résumés

Résumé

À l’occasion du 20e anniversaire de l’Université féministe d’été, l’auteure témoigne d’abord du contexte et des défis de la mise en œuvre de celle-ci, qu’elle a cofondée puis dirigée pendant ses onze premières éditions, de 2003 à 2013. Elle met ensuite en lumière le rôle déterminant du Groupe de recherche multidisciplinaire féministe (GREMF) de l’Université Laval dans l’héritage, toujours bien vivant et vibrant, constitué depuis les années 1980 par la revue Recherches féministes et la Chaire Claire-Bonenfant – Femmes, savoirs et sociétés ainsi que, plus récemment, par l’Université féministe d’été. Elle termine son témoignage par quelques réflexions sur l’institutionnalisation des études féministes.

Mots-clés :

- études féministes,

- femmes et université,

- interdisciplinarité,

- Québec,

- témoignage

Abstract

On the 20th anniversary of the Université féministe d’été (UFÉ), the author, as cofounder and first director (2003-2013) of this annual event, recalls the context and challenges of its birth and first decade. She then emphasizes the decisive role played by the Université Laval’s Groupe de recherche multidisciplinaire féministe (GREMF), highlighting the history and realizations of the two other main components of GREMF’s legacy since the 1980’s. These are the international journal Recherches féministes and the Chaire Claire-Bonenfant – Femmes, savoirs et sociétés. The author ends her testimony with some thoughts on the institutionalisation of feminist studies.

Resumen

En el marco del vigésimo aniversario de la Universidad feminista de verano, la autora da testimonio primero del contexto y de los desafíos de la implementación de esta última, que cofundó y luego dirigió durante sus primeras once ediciones, de 2003 a 2013. A continuación, pone en evidencia el papel decisivo del Grupo de Investigación Multidisciplinar Feminista (GREMF) de la Universidad Laval en la herencia, todavía muy viva y vibrante, constituida desde la década de 1980 por la revista Recherches féministes y la Cátedra Claire-Bonenfant – Mujeres, Saberes y Sociedades así como, más recientemente, la Universidad feminista de verano. Termina su testimonio con algunas reflexiones sobre la institucionalización de los estudios feministas.

Corps de l’article

« ... c’est compliqué d’être féministe. Et souvent fatigant.

Mais que peut-on faire d’autre dans la vie? »

Christine Delphy (2005 : 164)

Le présent article fait suite à la conférence que j’ai prononcée le 9 novembre 2022, à l’ouverture de la Journée de réflexion sur les études et les recherches féministes à l’Université Laval, organisée par la Chaire Claire-Bonenfant – Femmes, savoirs et sociétés, à l’occasion des 20 ans de l’Université féministe d’été (UFÉ). Invitée par la Chaire en raison du rôle que j’ai joué dans la fondation et la direction de l’UFÉ pendant ses premières années, j’aurais pu facilement, tant il y a avait de choses à en dire, me concentrer sur cette réalisation originale. Mais sachant que l’auditoire serait principalement composé de jeunes féministes, je décidai, au risque d’ajouter quelques minutes à ma présentation, de remonter plus loin dans le temps et de mettre en lumière les principales réalisations féministes qui ont rendu possible l’existence même de l’UFÉ. Engagée dans le développement des études féministes depuis la fin des années 1970, mais plus précisément jusqu’au début des années 2010, je considère en effet de ma responsabilité, en tant qu’aînée, de partager l’expérience de première main que j’ai pu acquérir au fil des ans. Aussi ma conférence prit-elle la forme d’un témoignage, forcément personnel et forcément partiel, basé sur des souvenirs nombreux et relativement précis, et non sur une recherche archivistique qui aurait été totalement irréaliste dans les circonstances. C’est ce témoignage que je poursuis dans le texte qui suit.

Mes propos porteront principalement sur une période que les plus jeunes d’entre nous ne peuvent pas connaître et dont les anciennes sont, naturellement, de moins en moins nombreuses à pouvoir témoigner, soit celle de la genèse des études féministes[1] à l’Université Laval. Mes propos sont, je le répète, personnels et partiels. Toutefois, comme tout ce dont je vais parler a été accompli collectivement, plusieurs complices s’y reconnaîtront certainement, même si, dans l’espace limité de cet article, je ne peux malheureusement pas toutes les nommer.

L’héritage dont il sera question et qui fait maintenant partie de notre propre histoire, est constitué de solides fondations scientifiques, de réalisations marquantes et de ressources disponibles d’une ampleur inimaginable auparavant. Autrement dit, d’accomplissements féministes qu’on gagne à (mieux) connaître afin de pouvoir en tirer profit encore aujourd’hui.

Je m’intéresserai d’abord au contexte et aux défis de la mise en oeuvre de l’UFÉ, dont j’ai été responsable pendant ses onze premières éditions. Je m’intéresserai ensuite au développement des études féministes à l’Université Laval en évoquant le rôle déterminant et l’héritage du Groupe de recherche multidisciplinaire féministe (GREMF). Héritage toujours vivant – et vibrant – constitué, depuis les années 1980 par la revue Recherches féministes et la Chaire Claire-Bonenfant et, un peu plus tard, par l’UFÉ. Je terminerai par quelques observations et réflexions personnelles.

Les études féministes représentent encore et toujours pour moi « une forme d’analyse scientifique et engagée de la société ayant comme point de départ, angle d’approche privilégié et variable fondamentale, les rapports sociaux de sexe », qui sont, universellement et historiquement, les plus transversaux. Cette forme d’analyse fait partie intégrante du mouvement féministe, un « mouvement à plusieurs voix/voies qui vise la transformation en profondeur des rapports sociaux [...] en vue d’une société égalitaire » (Dagenais 1996 : 11). C’est cette « intégration dans une même démarche de préoccupations intellectuelles et politiques qui constitue la spécificité de la méthodologie féministe » (Dagenais 1987 : 22).

L’Université féministe d’été, 20 ans déjà!

Fondée en 2003, l’UFÉ est une émanation du Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en études féministes, un programme interdisciplinaire de 2e cycle rattaché à la Faculté des sciences sociales et comportant 30 crédits de cours obligatoires et optionnels, incluant l’option de neuf crédits de recherche ou de stage. Conçu et mis en place par le GREMF, ce DESS était administré par un comité de programme composé de professeures et d’étudiantes. J’en ai été la directrice de 2001 à 2010. Malgré sa souplesse et sa cohérence, le DESS en études féministes était lourd en nombre de cours et long à compléter, particulièrement pour les personnes à temps partiel qui occupaient un emploi à temps plein ou étaient inscrites simultanément à une maîtrise disciplinaire. D’où l’importance d’accélérer le cheminement étudiant en élargissant encore l’offre de cours, notamment à l’été. À la lumière du succès des colloques interdisciplinaires organisés antérieurement par le GREMF et la Chaire d’étude, le comité de programme que je dirigeais[2] eut l’idée d’expérimenter une formule pédagogique novatrice combinant colloque scientifique et enseignement intensif, que nous avons appelée Université féministe d’été. Intégrée au DESS comme nouveau cours optionnel, mais ouverte à tous les étudiants et étudiantes de 2e cycle de l’Université Laval et d’ailleurs, l’UFÉ allait changer de thématique chaque année afin qu’il soit possible de s’y inscrire à plusieurs reprises, si désiré. Immédiatement surgit la question : pourquoi ne pas en faire profiter également les étudiantes et étudiants de premier cycle? Les exigences pédagogiques pouvaient être adaptées à chaque niveau d’étude, ce qui a été fait. De plus, le colloque allait être ouvert, sans prérequis, à toutes les personnes intéressées et particulièrement aux féministes militant à l’extérieur des universités (groupes de femmes, établissements d’enseignement collégial, syndicats, appareil d’État, etc.), qui participaient déjà volontiers à de tels événements universitaires. Dans leur cas, ce cours-colloque permettait d’obtenir une reconnaissance universitaire sous la forme d’unités d’éducation continue.

Aujourd’hui, à la lecture des lignes précédentes et surtout des informations claires et précises fournies sur le site Web de l’UFÉ pour la prochaine édition[3], on n’imagine peut-être pas les défis administratifs et logistiques qu’a représentés, durant les premières années, l’harmonisation du fonctionnement atypique de l’Université féministe d’été avec les exigences spécifiques à chaque niveau d’étude et à chaque instance universitaire concernée, sans compter les nombreuses communications nécessaires avec les directions d’autres programmes, universités et organismes.

La mise sur pied de cette formule pédagogique inédite comportait deux autres défis de taille. En effet, une fois la décision prise, non seulement nous devions élaborer un programme au contenu scientifique d’actualité et captivant, et lui donner un titre rassembleur[4], mais nous devions aussi, pour le concrétiser, obtenir que des dizaines de spécialistes acceptent d’y collaborer en présentant une communication sur leurs travaux. Notre audace portera fruit : hormis le conflit d’horaire, l’absence du pays ou des raisons de santé, je n’ai pas souvenir d’autres motifs de refus de la part des personnes sollicitées pour une communication ou la présidence d’une séance. Une telle collaboration féministe spontanée et solidaire est d’autant plus significative que, pour les universitaires, participer au colloque de l’UFÉ nécessite souvent la préparation d’une communication supplémentaire à celle(s) prévue(s) dans le cadre des nombreux colloques et congrès de recherche qui se tiennent au printemps. Pour les spécialistes d’autres contextes professionnels, cela peut représenter, en plus, des heures en déplacement vers Québec. Cela dit, les spécialistes invitées à participer à l’UFÉ semblaient apprécier cette occasion de présenter leurs recherches à un auditoire majoritairement jeune et fortement intéressé. Il en est de même pour le format des séances, qui alloue davantage de temps aux présentations (de 20 à 30 minutes) et à la période de questions (environ une heure) que les autres colloques. Pour la seule édition de 2003, la première et certainement la plus risquée à tous points de vue, la liste des collaboratrices et collaborateurs (conférences, présidence de séances, organisation) comprenait pas moins de 43 noms.

Figure 1

2003 Huguette Dagenais lors de la première édition de l’Université féministe d’été

L’autre condition intrinsèque du succès de l’UFÉ a toujours été, évidemment, les inscriptions! En plaçant l’événement à l’horaire au printemps, nous étions conscientes des risques, mai et juin correspondant, pour la population étudiante, au début d’un emploi d’été ou d’un séjour de recherche sur le terrain, mais nous pensions que la formule concentrée d’un colloque pouvait faciliter certains ajustements. Nous savions aussi que, pour y participer, les personnes provenant des groupes de femmes, des syndicats, de la fonction publique, etc. allaient devoir réorganiser leur emploi du temps en conséquence ou carrément prendre une semaine de vacances à ce moment-là, comme certaines participantes ont mentionné l’avoir fait[5]. Heureusement, le nombre des inscriptions (53) a été suffisamment élevé dès la première édition, en 1993, pour confirmer la pertinence de l’UFÉ, et nettement plus élevé ensuite, ce qui a assuré sa pérennité.

Figure 2

2003 Première édition de l’Université féministe d’été

Plusieurs autres facteurs de la popularité soutenue de l’UFÉ ont été mentionnés dans les évaluations des personnes inscrites, dont la pertinence des thématiques, la compétence des conférencières et conférenciers, la qualité de l’expérience vécue du fait de l’atmosphère studieuse et conviviale et la chance de rencontrer des personnalités publiques féministes de première importance[6]. Nombreuses aussi sont les militantes qui ont déclaré que l’UFÉ est pour elles une occasion de « ressourcement ». Personnellement, j’ai été toujours impressionnée par la diversité des personnes inscrites et de leur provenance[7].

La section du site Web de l’UFÉ consacrée aux éditions précédentes contient non seulement le programme de chaque colloque ainsi que les noms, origines et rattachements des conférencières et conférenciers, mais aussi 150 présentations en format PDF, accessibles d’un simple clic[8]. C’est là une source documentaire inestimable quant à la nature et à la variété des recherches et des actions féministes des deux dernières décennies. Pas étonnant que l’UFÉ célèbre son 20e anniversaire cette année!

Bref retour aux origines de l’héritage féministe à l’Université Laval

Pour connaître les origines de l’héritage féministe dans lequel s’inscrit l’UFÉ, il faut remonter aux années 1970 et 1980.

Le Regroupement des femmes de l’Université Laval (RFUL)

Ouvert à toutes les femmes intéressées, le RFUL, créé en 1978, a été très actif à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Ses membres (professeures, professionnelles, employées de soutien, étudiantes) étaient peu nombreuses, comme c’était le cas pour tous les regroupements féministes autonomes à l’époque, mais très engagées sur le campus et à l’extérieur. Elles organisaient volontiers des débats et n’hésitaient pas à manifester publiquement leurs prises de position sur les questions d’actualité concernant les femmes. Elles ont même réussi à publier, d’octobre 1979 à avril 1980, une chronique intitulée « Informelles » dans Le Fil des événements, l’hebdomadaire d’information de l’Université Laval, accessible à toute la communauté universitaire.

Dans les jours suivant la publication du projet de politique d’ensemble du gouvernement du Québec en condition féminine, Pour les Québécoises, égalité et indépendance (Conseil du statut de la femme 1978), le recteur Jean-Guy Paquet « indiquait sa volonté de mettre sur pied un comité pour analyser l’implication de ce document sur l’Université Laval et suggérer des recommandations » (Comité d’étude sur la condition féminine à l’Université Laval 1980 : 3). La réaction du RFUL ne se fit pas attendre : en réunion spéciale, les membres décidèrent de contacter sans tarder le recteur et de lui suggérer le nom de celles de ses membres qui se portaient volontaires pour faire partie de ce comité. « C’est ainsi qu’est né, en février 1979, le Comité d’étude sur la condition féminine à l’Université Laval » (ibid. : 3). Présidé par Christine Piette, professeure au Département d’histoire, le comité était composé, à parts égales, de huit membres professeures, professionnelles, employées de soutien et étudiantes[9]. Le comité analysa la situation de l’Université Laval en tant que milieu de formation, de travail et de vie, un travail colossal accompli, faut-il le préciser, sans l’accès aux technologies dont on dispose aujourd’hui pour la recherche et les communications.

Figure 3

1979 Le Comité d’organisation du RFUL

De gauche à droite : Céline Poulin, Anne Capera, Danielle Dignard, Suzanne Larue et Pauline Fahmy[10]

Figure 4

1980 Un débat organisé par le RFUL

Le comité publiait son rapport en novembre 1980, sous le titre de L’Université Laval au féminin. Ayant constaté qu’à l’Université, « les stéréotypes traditionnels sur les rôles masculins et féminins [...] sont toujours largement véhiculés, et convaincues que la situation ne se redressera pas d’elle-même » (Comité d’étude sur la condition féminine à l’Université Laval 1980 : 239), les membres du comité concluaient cet imposant rapport par 185 recommandations. La première réponse formelle de l’administration a été la mise en place d’un Bureau de la condition féminine et la nomination, en 1981, d’une répondante à la condition féminine rattachée au Bureau du recteur, en la personne de Francine Roy, employée professionnelle. L’année suivante, le Comité pour l’Université Laval au féminin publiait un document dont le titre exprime sans ambiguïté ses intentions : L’Université Laval : un cadre féministe, ou à tout le moins non sexiste, de recherche et d’enseignement à l’Université (des Rivières, Martin-Beausoleil et Roy 1982).

Ces trois initiatives de l’Université Laval, soit la formation du comité d’étude, la publication par ce comité d’un rapport très fouillé et explicite, et la nomination d’une répondante à la condition féminine, étaient inédites au Canada et dans le monde universitaire à l’époque, et le demeurent, à ma connaissance, encore aujourd’hui.

Le Groupe de recherche multidisciplinaire féministe

Au début des années 1980, des professeures et des étudiantes de différentes facultés et écoles, qui s’étaient majoritairement connues au RFUL, se réunissaient informellement pour pallier l’isolement qu’elles vivaient, en tant que féministes, dans leurs unités disciplinaires[11] et collaborer avec des collègues d’autres disciplines qui partageaient un même intérêt pour la recherche féministe. Toutes étant déjà bien engagées dans des enseignements, des projets de recherche, des thèses ou des mémoires féministes sur les femmes et les rapports hommes-femmes, elles connaissaient l’importance de la reconnaissance et de la diffusion de la production féministe. En 1982-1983, le groupe formalisait sa collaboration en adoptant le nom de Groupe de recherche multidisciplinaire féministe (GREMF). S’identifier, explicitement, comme féministe était un geste à la fois logique et politique pour toutes et chacune des membres.

Des membres diversifiées et solidaires

En tant que cofondatrice et première coordonnatrice (1983-1986), je peux affirmer que, dès le début, les membres du GREMF formaient un ensemble très diversifié quant aux domaines de recherche, aux disciplines ainsi qu’aux écoles et départements de rattachement[12], mais aussi un collectif passionné et très solidaire. La plupart des membres fondatrices étaient jeunes, et les professeures titulaires étaient rares. Le GREMF comptait cependant parmi ses cofondatrices l’une des intellectuelles les plus remarquables du Québec, la regrettée Jeanne Lapointe (1915-2006). Première professeure au Département des littératures, Jeanne Lapointe avait été membre de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans la province de Québec (Commission Parent, 1961-1966)[13] et de la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (Commission Bird, 1967-1970)[14]. Pour toutes celles et tous ceux qui ont eu le privilège de la connaître, Jeanne Lapointe a été une source d’inspiration et une inoubliable collègue et amie. Plusieurs, dont le sociologue Guy Rocher avec qui Jeanne avait siégé à la Commission Parent, voyaient en elle une « artisane de la Révolution tranquille » (Théry 2013). L’hommage intitulé « Au temps de la révolte », que Claudia Raby lui a rendu durant l’UFÉ en 2014, inclut de magnifiques photos de Jeanne à différents moments de sa vie et de l’histoire du Québec[15]. Récipiendaire en 1986 du prix Elsie-Gregory-MacGill en reconnaissance de son travail de pionnière dans le domaine des études féministes, Jeanne Lapointe remit la somme d’argent accompagnant cet honneur au GREMF, qui créa le prix GREMF/Elsie MacGill pour récompenser, selon les voeux de la donataire, les meilleurs travaux réalisés dans une perspective favorisant l’évolution des mentalités au sujet des femmes (Beauregard et Théry 1996)[16]. Les plus anciennes du GREMF se souviennent certainement comme moi (Dagenais 2018 : 7) qu’à l’époque,

Jeanne avait déjà suffisamment d’ancienneté pour prendre une retraite bien méritée. Mais sa décision était ferme, et elle nous l’a souvent rappelée : elle ne prendrait pas sa retraite avant que son département embauche une professeure qui poursuivrait l’enseignement et la recherche en littérature dans une perspective féministe. Elle a tenu parole : Chantal Théry est entrée en poste en 1987, et Jeanne a pris sa retraite la même année, après une carrière professorale de 47 ans. Sans toutefois cesser son implication féministe, bien au contraire.

Des réalisations collectives

Les membres du GREMF se réunissaient plusieurs fois par année. Les ordres du jour étaient toujours chargés et les procès-verbaux détaillés pouvaient atteindre huit à dix pages. Outre les informations de la coordonnatrice, l’ordre du jour des réunions ordinaires comprenait les comptes rendus des responsables du comité de la recherche, du DESS en études féministes, de la revue Recherches féministes, des Cahiers de recherche du GREMF et du centre de documentation ainsi que ceux des représentantes du GREMF dans des organismes externes (Commission Femmes et ville, Fédération des femmes du Québec, etc.). La titulaire de la Chaire d’étude faisait également part de l’avancement de ses divers projets.

Ainsi, grâce au partage des tâches entre plusieurs comités de travail multidisciplinaires qui tablaient sur les talents et les compétences de chacune, les membres du GREMF ont pu mener de front un grand nombre de dossiers. J’en aborderai trois dont les retombées sont directement accessibles, notamment en ligne, aux étudiants et étudiantes en études féministes.

Les Cahiers de recherche du GREMF

Dès sa création, le GREMF entreprenait de concrétiser son intérêt pour la diffusion de la recherche féministe en langue française, un besoin fortement ressenti par les professeures, notamment en sciences sociales. Il envisageait déjà la fondation d’une revue, mais cela ne pouvait faire partie des projets à court terme. La publication de documents de travail (working papers), une pratique courante dans les universités anglophones, était plus réaliste. Un comité d’édition a été formé par huit membres de différentes disciplines. Grâce au financement obtenu du vice-rectorat à la recherche en 1983, le comité, sous la direction de Denise Piché (architecture) établissait une politique de publication puis procéda avec diligence à la sélection de manuscrits et réussit la publication, en avril 1985, des cinq premiers numéros de la collection Les Cahiers de recherche du GREMF[17].

Figure 5

1983-1984 L’idée des Cahiers du GREMF naît

Avec la création, quelques années plus tard, d’une deuxième collection, Le Gremf édite[18], le groupe aura publié, entre 1985 et 2005, un grand total de 113 documents, soit 92 dans la première collection et 21 dans la deuxième. Fabriqués directement au secrétariat du GREMF, photocopiés et placés sous une couverture portant son logo, et vendus au prix coûtant, ces cahiers ont assuré la diffusion simple et rapide, mais scientifiquement supervisée, de travaux de recherche inédits et variés, incluant des bibliographies thématiques et une trentaine d’excellents mémoires et thèses d’étudiantes et d’étudiants de différentes disciplines, pour qui c’était généralement la première publication de leur carrière. En parcourant la liste de ces 113 publications, dont 95 peuvent être téléchargées intégralement, on constate sans surprise que bon nombre ont été réalisées en équipes interdisciplinaires[19]. Il en est de même pour les ouvrages, trop nombreux pour que je puisse les mentionner dans l’espace du présent article, publiés par les membres du GREMF dans des maisons d’édition.

Des rencontres scientifiques interdisciplinaires

Les membres du GREMF ont aussi organisé plusieurs rencontres scientifiques interdisciplinaires, dont, en mai 1985, Approches et méthodes de la recherche féministe, le premier colloque québécois consacré à la méthodologie féministe, qui a réuni 200 personnes environ, dont 40 % d’étudiantes. Les 27 communications au programme ont été prononcées par plusieurs des pionnières en matière d’études féministes au Québec ainsi que par trois invitées de marque. Ainsi, la sociologue Margrit Eichler (Ontario Institute for Studies in Education) a exposé, en conférence d’ouverture, « Les six péchés capitaux sexistes »; la militante Claire Bonenfant (ex-présidente du Conseil du statut de la femme) a présenté « Au coeur des débats et de l’action politique : un témoignage », et l’historienne Michèle Jean (sous-ministre adjointe à la formation professionnelle au ministère de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu du Québec) a conclu la rencontre par un « Bilan et [des] perspectives d’avenir ». Les actes, publiés l’année suivante (Dagenais 1986) contiennent non seulement ces 27 communications, mais aussi la transcription des six périodes de « discussion », soit 65 pages de précieuses informations contextuelles quant aux questions et préoccupations relatives aux études féministes à l’époque.

En novembre 1988, sous la direction de Francine Lavoie, alors 2e coordonnatrice, le GREMF organisait le congrès de l’Institut canadien de recherches sur les femmes/Canadian Research Institute for the Advancement of Women (ICREF/CRIAW), consacré au thème « Femmes et développement ». Durant cet événement bilingue, des féministes, principalement du Canada, des Premières nations et de la région caraïbe, ont présenté plus d’une centaine de communications devant un auditoire d’environ 700 personnes. L’événement a donné lieu à la publication d’un recueil (Dagenais et Piché 1994) composé, outre l’introduction en français et en anglais par les deux directrices, de 18 contributions sélectionnées pour l’apport original de ces 24 chercheuses au thème du congrès.

Recherches féministes, un fleuron dans la francophonie

Pendant la même période, le projet de revue prenait forme grâce, encore une fois, à un comité de membres de différentes disciplines, dont Diane Lamoureux (science politique), Roberta Mura (didactique), Chantal Théry (littératures) et moi-même (anthropologie), qui ont ensuite fait partie du premier comité de rédaction de la revue. Impossible pour moi de même seulement résumer les discussions et l’énergie déployée afin d’établir solidement les bases (contenu, périodicité, format, composition du comité de rédaction, etc.) de cette première revue de recherche féministe avec comité de lecture en langue française au Canada, et l’une des rares dans la francophonie, à l’époque. Un nombre incalculable d’heures étaient également consacrées aux démarches administratives et particulièrement à la préparation des demandes de subvention au Conseil de recherches humaines du Canada (CRSH) du Canada et au Fonds pour la formation de chercheurs et l’aide à la recherche (FCAR) du Québec, les deux principaux bailleurs de fonds des périodiques scientifiques québécois.

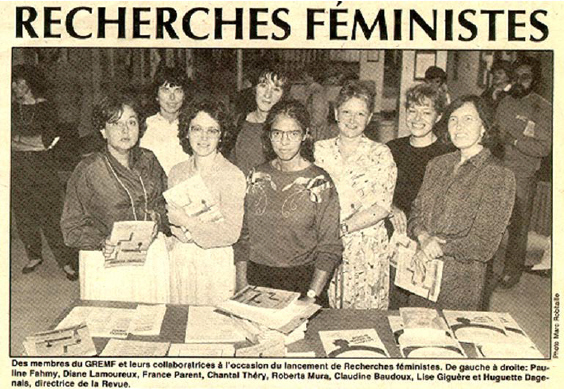

Figure 6

Actes du colloque Approches et méthodes de la recherche féministe. Exposition d’ouvrages féministes à l’occasion d’un des colloques du GREMF (photo non datée)

Pendant ce temps, un collectif dirigé par Roberta Mura préparait le premier numéro, intitulé À propos d’éducation. Démarrer une revue féministe par l’éducation, ça allait de soi! Il n’y eut aucun débat sur le sujet au GREMF. Rapidement, le deuxième numéro, intitulé Femmes et développement. Mythes, réalités, changements était mis en chantier, sous ma direction, même si sa publication était prévue plusieurs mois plus tard[20]. Nous n’avions pas le choix : nous devions, condition sine qua non, joindre le manuscrit des deux premiers numéros à nos demandes de subvention. Ces deux premiers numéros n’auraient pas pu être publiés sans le soutien de la Faculté des sciences sociales, de plusieurs unités disciplinaires et du Vice-rectorat à la recherche de l’Université Laval, mais le troisième et tous les numéros depuis l’ont été grâce principalement aux deux subventions mentionnées ci-dessus, obtenues durant la première année d’existence de la revue et renouvelées ensuite tous les trois ans. Le premier numéro de Recherches féministes parut en mai 1988, et le deuxième, à l’automne. La revue put ainsi être présente à la Foire internationale du livre féministe à Montréal, en juin 1988, et au congrès du GREMF sur « Femmes et développement », en novembre de la même année.

Figure 7

1988 Lancement de la revue Recherches féministes

De gauche à droite : Pauline Fahmy, Diane Lamoureux, France Parent, Chantal Théry, Roberta Mura, Claudine Baudoux, Lise Giguère et Huguette Dagenais

Christine Piette, qui a dirigé dix numéros de Recherches féministes au tournant des années 2000, résume le caractère distinctif de la revue dans les termes suivants :

Recherches féministes est une revue scientifique, c’est-à-dire qu’elle a pour but de diffuser des résultats de recherches inédits; multidisciplinaire, ce qui relève d’une quasi exigence du champ étudié; francophone, dans un univers où le féminisme est beaucoup plus largement diffusé dans la langue de Shakespeare et finalement, comme son nom l’indique, féministe, c’est-à-dire que la perspective d’analyse des articles publiés vise à remettre en cause les rapports sociaux de sexe tels qu’ils existent dans nos sociétés.

2002 : 55

Piette insiste sur le caractère « stratégique » de la revue : la diffusion de recherches permet d’« établir la crédibilité de la cause féministe sur des bases scientifiques ». Car « la force d’une argumentation dépend de la capacité de celui ou de celle qui la présente à s’appuyer sur une démonstration incontestable et des dossiers bien étayés. C’est encore plus vrai pour les femmes qui ont toujours à faire une double preuve de la nécessité de ce qu’elles réclament » (Piette 2002 : 56). Et, faut-il le rappeler, plus vrai encore pour les militantes féministes.

Dans le numéro 21.1 « Spécial du 20e anniversaire de la revue » (2008), Christine Piette, tableaux et statistiques à l’appui, analyse en profondeur les deux premières décennies de publication de Recherches féministes, soit 40 numéros au total. Un travail gigantesque, mais éminemment utile pour la recherche, dans lequel l’historienne présente les thématiques et les questions traitées; nomme toutes les chercheuses de l’Université Laval et d’autres universités qui ont été membres du comité de rédaction et du comité international; fournit la liste complète des titres, des thèmes et des différents contenus (articles, comptes rendus, etc.) ainsi que des statistiques sur la provenance des auteures et auteurs et sur celle des personnes qui consultent la revue dans le portail Érudit. Afin d’illustrer « l’apport particulier » de chaque numéro, Piette consacre, en plus, les 10 dernières pages de son article à des extraits des 40 textes de présentation.

Piette ne manque toutefois pas de souligner qu’après 20 ans, Recherches féministes « se trouvant mieux établie, mieux légitimée et à la fine pointe de la recherche dans le monde des publications scientifiques, on en vient à oublier le défi que représentait sa création » (Piette 2008 : 18). Dans le même numéro, Marie-José des Rivières et Simona Mancini publient un « entretien » avec la première directrice (1988 à 1997) dans lequel, grâce à leurs nombreuses questions, j’ai pu retracer les premiers moments de la revue, que j’ai évoqués ci-dessus, ainsi que certains aspects dont j’étais – et suis toujours – particulièrement fière, soit la variété des sujets traités, la collaboration internationale et les contributions de militantes féministes oeuvrant à l’extérieur des universités. Sans oublier la beauté des couvertures et l’humour manifeste de certaines d’entre elles. Par exemple, la couverture du numéro 7.2 « Représentations » (1994) illustre une réinterprétation de l’oeuvre Le déjeuner sur l’herbe intitulée « Mrs. Manet entertains in the garden », par Sally Swain (1988 : 26-27), où les femmes sont habillées, et les hommes, nus[21]. Quelques années plus tard, la regrettée Estelle Lebel (1945-2022), directrice de 2005 à 2017, rappelait à son tour la mission politique de la revue, ses liens avec les féministes à l’extérieur des universités, ses collaborations internationales. Elle soulignait, elle aussi, la beauté de la revue, dont la conception graphique et les oeuvres sur de nombreuses couvertures ont été réalisées par de jeunes artistes[22]. Dans sa communication à l’UFÉ en 2012, à l’occasion des 25 ans de la revue, Estelle Lebel en faisait une éloquente démonstration en présentant, en document PDF, les pages couvertures de tous les numéros parus durant cette période[23].

Figure 8

2000 D’une directrice à l’autre, Recherches féministes

À l’aube de ses 35 ans, Recherches féministes demeure incontestablement une revue internationale, tant par les aires géographiques des sujets traités que par l’origine des contributions. Dès sa première année, le quart des articles provenaient de l’étranger (France, Cameroun, Espagne, Haïti). Depuis, la revue a publié, conjointement avec Nouvelles questions féministes, le numéro 11.2, intitulé « Ils changent... disent-ils » (1998) et, avec les Cahiers du genre, le numéro 25.1 sur « Les antiféminismes » (2012). Le rappel de Christine Piette est donc particulièrement juste : « La création de la revue Recherches féministes était une aventure risquée mais emballante [et elle] est maintenant non seulement incontournable, nécessaire et essentielle, mais aimée et attendue. [...] Comme le souhaitait Roberta Mura dans l’introduction au premier numéro, la revue Recherches féministes “ doit demeurer une revue intellectuellement vivante et socialement utile ” » (Piette 2008 : 19-20). Son site Web en fournit une preuve éclatante : il contient, en plus des informations d’usage, un nombre impressionnant d’outils pour la recherche et l’enseignement (hyperliens, mots clés, nom des auteures et auteurs associés aux numéros contenant leurs contributions, etc.)[24].

Ces quelques paragraphes ne représentent qu’une partie des réalisations des membres du GREMF. Qu’à cela ne tienne : le diaporama intitulé Les 20 ans du GREMF... ça se fête!, réalisé en 2003 par Pierrette Bouchard, alors titulaire de la Chaire d’étude, raconte plus en détail et chronologiquement l’histoire du GREMF[25], y compris les premières années de la Chaire. Surtout, il fournit la liste, et très souvent également la photo, des responsables et des membres des comités des divers projets, ce que l’espace du présent article ne permet évidemment pas. Présenté en toile de fond pendant la journée de réflexion du 9 novembre 2022, ce document d’archives semble avoir intéressé les jeunes féministes présentes, en plus d’avoir suscité l’émotion des « anciennes ».

La Chaire Claire-Bonenfant, plaque tournante des études féministes

Au milieu des années 1980, lorsque le Secrétariat d’État à la Condition féminine du Canada lance son appel de candidatures pour la création de cinq chaires régionales sur la condition des femmes, les membres du GREMF et la répondante à la condition féminine préparent le dossier de candidature, qui sera déposé officiellement par l’Université Laval. Un travail d’équipe considérable! Non seulement du fait de l’ampleur d’un tel document, mais aussi parce que les nombreuses réunions de travail, pour ce dossier comme pour tous ceux du GREMF et de la revue que je viens d’évoquer, s’ajoutent à la vingtaine d’emplois du temps « réguliers » (enseignement, recherche, encadrement, etc.) des professeures membres du GREMF.

L’Université Laval obtint la chaire du Québec, la seule des cinq chaires régionales qui soit francophone et, en 1988, la première titulaire, Maria De Koninck, professeure au Département de médecine sociale et préventive, entrait en poste. En 1997, la Chaire d’étude sur la condition des femmes prend le nom de Chaire d’étude Claire-Bonenfant sur la condition des femmes, en l’honneur de cette grande féministe québécoise, décédée l’année précédente, puis, en 2003, elle prend son nom actuel[26].

Figure 9

1988 Création de la Chaire d’étude sur la condition des femmes

De gauche à droite : Denise Piché, Huguette Dagenais, Marie-José des Rivières, Christine Piette, Pierrette Bouchard, Colette Gendron, Andrée Gagnon, Geneviève Martin et Francine Roy

Aujourd’hui, la Chaire, qui a 35 ans cette année, est véritablement « la plaque tournante des études et de la recherche féministes à l’Université Laval ». Ce qu’elle affirme avec raison sur son site Web et ce dont témoignent son rapport annuel d’activités[27] ainsi que l’UFÉ, comme on vient de le voir, et toutes les autres informations détaillées fournies sur ce site, incluant un historique et le libre accès à de nombreuses publications des titulaires précédentes[28]. Bien de son temps, la Chaire publie une page Facebook dynamique et une infolettre mensuelle, deux modes de communication qui facilitent et élargissent exponentiellement ses contacts avec les féministes du Québec et d’un peu partout dans le monde.

Figure 10

Les quatre premières titulaires de la Chaire d’étude Claire-Bonenfant sur la condition des femmes

De gauche à droite : Maria De Koninck (1988-1992), Claire Bonenfant (1993), Huguette Dagenais (1993-1997) et Hélène Lee-Gosselin (1997-2001)

Mais Isabelle Auclair, l’actuelle titulaire, est mieux placée que moi pour présenter la Chaire. Elle cosigne d’ailleurs, dans le présent numéro, un article de réflexion sur les études et les recherches féministes à l’Université Laval, à la suite de la rencontre du 9 novembre 2022, qui soulignait les 20 ans de l’UFÉ.

Personnellement, j’aimerais attirer brièvement l’attention sur deux contributions plus anciennes de la Chaire. D’une part, sur l’ouvrage Science, conscience et action. 25 ans de recherche féministe au Québec (Dagenais 1996), dans lequel 15 chercheuses québécoises de différentes universités documentent l’apport de la recherche féministe à la société québécoise (conciliation travail-famille, santé, violence, éducation, droit criminel et agression sexuelle, etc.). Aujourd’hui, 25 autres années plus tard, les données contenues dans les 11 chapitres et 1 100 références bibliographiques de ce recueil pourraient probablement servir de bases de comparaison, de mises en corrélation ou de points de départ pour des recherches féministes portant sur les enjeux entourant actuellement les services de garde, les agressions sexuelles, les féminicides ou les conditions de travail des infirmières, par exemple.

D’autre part, il m’importe de souligner un événement dont les retombées sont moins visibles au quotidien que l’UFÉ ou la revue Recherches féministes, mais qui contribue au rayonnement de notre héritage sur le plan international. Je fais référence au colloque international La recherche féministe dans la francophonie. État de la situation et pistes de collaboration, qui a eu lieu à l’Université Laval, du 24 au 28 septembre 1996. Ce colloque est en effet important à plus d’un titre. D’abord, pour les chercheuses de l’Université Laval, l’accueil en nos murs de centaines de féministes francophones venues de 30 pays différents des Amériques, d’Europe et d’Afrique demeure un moment inoubliable. Grâce aux informations réunies spécifiquement sur l’événement dans la section « Historique » du site Web de la Chaire[29], il est possible aux personnes qui n’étaient pas présentes il y a 27 ans d’accéder en un clic, non seulement aux documents afférents (programme, dépliant, etc.), mais aussi à sa « petite histoire », que j’ai pu raconter en tant que responsable de l’événement[30]. De plus, en visionnant le documentaire réalisé pendant le colloque[31], on peut voir des féministes de divers horizons, entendre leurs témoignages et s’imprégner de l’atmosphère chaleureuse qui a régné sur le campus pendant cette semaine. Quelque temps après, la Chaire d’étude sur la condition des femmes publiait le recueil intitulé Pluralité et convergences. La recherche féministe dans la francophonie (Dagenais 1999)[32].

Ce colloque est aussi un événement majeur pour les études féministes dans l’ensemble de la francophonie puisqu’il est à l’origine de la « tradition » des congrès internationaux consacrés aux recherches féministes dans la francophonie (CIRFF), qui ont réuni des milliers de féministes francophones de différentes générations et de différentes régions du monde. Huit rencontres au total se sont tenues jusqu’à présent, dans huit villes différentes. Après Québec (1996), il y eut Dakar (1999), Toulouse (2002), Ottawa (2005), Rabat (2008), Lausanne (2012), Montréal (2015) et Paris (2018). La page Wikipédia[33] réalisée après le congrès de 2018 présente un aperçu de chacune de ces huit rencontres, de leurs particularités respectives et de certaines de leurs retombées[34]. Parmi les milliers de personnes inscrites à ces huit grandes rencontres internationales, et notamment parmi les 1 700 personnes présentes à celle de Paris, la participation en grand nombre de jeunes féministes ne passait pas inaperçue. Ces jeunes femmes (et quelques jeunes hommes) étaient souvent inscrites en tant que membres d’un collectif féministe[35] ou en compagnie de leur directrice de thèse ou encore de leur équipe, centre ou réseau de recherche. Leur dynamisme et leur imagination se voient et s’entendent clairement dans les deux films réalisés durant ce dernier CIRFF[36]. D’ailleurs, tous les témoignages contenus dans les documentaires réalisés pendant ces congrès, ajoutés à la série des CIRFF elle-même, rappellent éloquemment l’importance primordiale, et la possibilité, de tisser des liens entre chercheuses féministes francophones par-delà les frontières disciplinaires, générationnelles et nationales. Certes, les déplacements à l’étranger ne sont toujours pas à la portée de toutes les personnes intéressées. Cependant, la technologie et les médias sociaux, dont les jeunes féministes en particulier maîtrisent bien les rouages, permettent dorénavant de surmonter, en partie tout au moins, la contrainte économique.

Quelques réflexions pour ne pas conclure...

En mettant en lumière les réalisations que nous avons reçues en héritage, j’ai délibérément passé sous silence d’importants projets qui n’ont pas vu le jour, malgré le temps et la collaboration interdisciplinaire considérables investis dans la préparation des dossiers très étoffés auxquels ils ont donné lieu et en dépit du fait que les compétences et les conditions intellectuelles nécessaires pour les concrétiser étaient déjà réunies[37]. Comme le souligne la sociologue Chantal Doré (1996 : 31), « [l]es résistances et les contraintes [...] qui nuisent au développement des études féministes sont finalement du même genre que les résistances sociales rencontrées par le mouvement féministe dans la société en général, c’est-à-dire des obstacles structurels et des barrières idéologiques et politiques ». Heureusement, ces revers douloureux ne se sont pas transformés en amertume paralysante. La revue Recherches féministes, la Chaire Claire-Bonenfant et l’Université féministe d’été sont bien vivantes et vibrantes aujourd’hui grâce à l’engagement indéfectible de nombreuses chercheuses féministes de l’Université Laval depuis plus de quatre décennies.

Néanmoins, il faut reconnaître que tous ces efforts collectifs et individuels n’auraient pu porter fruit sans la « place au soleil » (Delphy 2005 : 161) et la marge d’autonomie obtenues de chaude lutte au moyen de l’institutionnalisation des études féministes à l’Université Laval. Car l’institutionnalisation, c’est-à-dire « l’ancrage stratégique des enseignements et des recherches féministes dans les programmes, les activités scientifiques, les structures administratives universitaires qui leur assurent une forme de reconnaissance sociale et une légitimité dans le domaine de la production des connaissances » (Dagenais 1995 : 47-48), est effectivement un moyen, pas un but ni un exercice de comptabilité. Même si l’histoire des études féministes, ici comme ailleurs, a bien démontré que celles-ci ne peuvent jamais être tenues pour acquises, j’estime qu’il faut tout même se réjouir de l’héritage sur lequel on peut aujourd’hui s’appuyer pour continuer d’avancer. Toutefois,

la situation est paradoxale : à l’université, c’est en s’intégrant qu’on acquiert une certaine liberté; [...] l’institutionnalisation est gage d’autonomie. C’est l’obtention de moyens matériels et intellectuels que procure une place officiellement reconnue dans l’institution qui permet ensuite [...] d’accomplir ce qu’on veut accomplir : en témoignent toutes les disciplines qui se sont constituées au cours des [années] et qui occupent aujourd’hui des positions devenues imprenables.[...] C’est pourquoi, au risque de choquer, je [continue de penser] qu’une certaine récupération de la part de l’institution est [...] jusqu’à un certain point [...] souhaitable pour les études féministes. Car plus une administration universitaire investit économiquement et « émotivement » dans un champ d’étude [...] moins elle songera à s’en défaire. Au contraire, plus un secteur est perçu comme marginal, plus il est facile à éliminer.

Dagenais 1995 : 54-55

J’irais même jusqu’à dire, au risque de choquer encore une fois, que « l’institutionnalisation des études féministes à l’université constitue un processus d’empowerment, non seulement pour les étudiantes et les professeures, mais aussi, grâce aux nouvelles connaissances qui y sont générées, pour les femmes en général » (Dagenais 1995 : 59-60).

Pourtant, il règne encore et toujours au Québec un anti-intellectualisme de bon ton qui consiste à qualifier les universités de « tours d’ivoire » et, en l’occurrence, les universitaires féministes, de « pelleteuses de nuages ». Cela, malgré le fait que, selon le dernier recensement (2021), plus de la moitié (52,3 %) de la population québécoise de 25 à 64 ans détient un diplôme de niveau collégial ou universitaire, et près du tiers (29,5 %), un baccalauréat ou un grade supérieur[38]. Bien qu’étant moi-même une improbable universitaire[39], je me suis toujours fait un devoir de rappeler dans mes cours que les féministes des années 1970 et 1980 étaient « des femmes instruites ». La politique du sexe de Kate Millet est inspirée de sa thèse de doctorat[40]. Le Deuxième sexe, l’ouvrage en deux tomes de Simone de Beauvoir qui a sans doute contribué à sensibiliser le plus grand nombre de femmes dans le monde aux inégalités entre les sexes, est l’oeuvre d’une professeure de philosophie (Dagenais 2002 : 28).

Cet anti-intellectualisme m’apparaît particulièrement préoccupant pour les jeunes chercheuses féministes, parce qu’il conforte la « fausse – et, à la limite, dangereuse – dichotomie, établie principalement par les antiféministes (mais partagée aussi par certaines féministes), entre les universitaires (academics) et les activistes, entre les intellectuelles et celles qu’on a appelées “ les femmes de la base ”, en d’autres mots, les “ fausses ” et les “ vraies ” féministes. Cette division [qui disqualifie d’emblée les travaux universitaires féministes] ne sert véritablement que ceux qui profitent [...] du moindre impact qui en découle pour nos actions » (Dagenais 1995 : 61).

Par ailleurs, en 1996, inspirée notamment par les 25 ans de travaux documentés dans Science, conscience et action, j’écrivais que « les chercheuses québécoises se préoccupent bien davantage de la pertinence sociale de leurs projets que de briller dans de grands débats théoriques ». En 2002, invitée par l’Association des études féministes (ANEF) à « apporter un point de vue québécois » sur la question de l’institutionnalisation des études féministes, j’évoquais la « synergie entre les diverses composantes du mouvement des femmes au Québec » ainsi que le « pragmatisme dans le sens littéral (le bon sens) de ce terme tabou, c’est-à-dire une attitude tournée vers l’action plutôt que vers la polémique [...] qui [nous permettait] de continuer à travailler ensemble à changer la vie et la société, malgré des positions théoriques et politiques potentiellement très différentes » (Dagenais 2002 : 25). Aujourd’hui, devant l’apparente compétition pour les formulations théoriques les plus inventives, les plus sophistiquées ou les plus ésotériques que j’observe dans plusieurs articles féministes, ma position est plus mitigée. Je sens le besoin de réitérer la mise en garde de la sociologue Dorothy Smith « contre l’élaboration de théories, de méthodes et d’écrits qui peuvent [...] acquérir une autorité indépendamment du monde où l’on vit » (Smith, citée dans Dagenais 1996 : 12).

Pour terminer ce témoignage dans le même esprit que la journée de réflexion du 9 novembre dernier, et parce que les propos de Micheline Dumont dans Découvrir la mémoire des femmes (2001 : 143) m’apparaissent toujours aussi pertinents, je me permets de reprendre la conclusion de ma communication à la table ronde de l’ANEF, il y a deux décennies :

Écrire l’histoire des femmes, « c’est une entreprise démesurée [...] mais cela n’est certes pas une raison pour ne pas l’amorcer ». Et Micheline Dumont de poursuivre : « En citant librement Gramci, on pourrait dire que ce projet doit être envisagé avec le pessimisme de l’intelligence, mais aussi avec l’optimisme de la volonté ». Il en est de même pour les études féministes à l’université.

Dagenais 2002 : 29

Parties annexes

Note biographique

Huguette Dagenais, professeure associée au Département d’anthropologie, œuvre à l’Université Laval depuis 1976. Elle a été cofondatrice puis coordonnatrice du Groupe de recherche multidisciplinaire féministe (GREMF) (1983-1986); cofondatrice puis directrice de la revue Recherches féministes (1988-1997); directrice du DESS en études féministes (2001-2010); cofondatrice puis responsable de l’Université féministe d’été (2003-2013). Titulaire de la Chaire d’étude sur la condition des femmes de 1993 à 1997, elle a entre autres organisé le colloque La recherche féministe dans la francophonie. État de la situation et pistes de collaboration (1996). Huguette Dagenais a mené des recherches au Québec et dans la Caraïbe, particulièrement en Guadeloupe, sur le système de plantation (1967-1969) et sur la condition des femmes et les rapports sociaux de sexe (1983-1993). Elle a également été directrice d’un projet de coopération au Vietnam de 1999 à 2009.

Notes

-

[1]

Dans ce texte, « études féministes » désigne à la fois les enseignements et les activités d’encadrement, la recherche ainsi que les publications et autres modes de communication et de diffusion féministes à l’université.

-

[2]

Le comité de programme du DESS en études féministes était alors composé des professeures Pierrette Bouchard, titulaire de la Chaire d’étude Claire-Bonenfant sur la condition des femmes, et Renée Cloutier, professeure en sciences de l’éducation, ainsi que des étudiantes au DESS Isabelle Miron et Dominique Tanguay, et moi-même.

-

[3]

Voir le site Web suivant : www.chaireclairebonenfant.ca/ufe/#onglet_3.

-

[4]

La première édition de l’UFÉ avait pour titre Rapports entre les sexes et les générations.

-

[5]

Pendant quelques années, une association pancanadienne francophone a fixé la date de son assemblée générale annuelle de manière à éviter un conflit d’horaire aux membres qui désiraient participer à l’UFÉ.

-

[6]

Ainsi, pour ses grandes conférences, l’UFÉ a accueilli, entre autres, en 2003, la sénatrice Michèle Audette, alors présidente de Femmes autochtones du Québec, et Diane Lavallée, alors présidente du Conseil du statut de la femme; en 2006, l’honorable Claire L’Heureux-Dubé, première femme québécoise juge à la Cour suprême du Canada; en 2007, la sociologue Fatou Sow, professeure à l’Institut d’Afrique noire (IFAN) Cheikh Anta Diop de l’Université de Dakar; en 2009, les représentantes d’Oxfam-Québec Fatima Ibrahima (Niger) et Khadijatou Fatim Ba (Burkina Faso); en 2013, Catherine Vidal, directrice de recherche à l’Institut Pasteur, à Paris.

-

[7]

Grâce au leadership d’Eunide Louis, première coordonnatrice de l’UFÉ, des féministes occupant des postes importants dans différents ministères et organismes en Haïti ont participé à plusieurs éditions de l’UFÉ. La composition de cette délégation haïtienne changeait chaque année, en fonction du thème du colloque. À ma connaissance, ce fut la seule initiative de ce genre pendant les onze éditions où j’ai été responsable de l’UFÉ. Toutefois, chaque année, plusieurs étudiantes étrangères inscrites dans les universités québécoises participent à l’UFÉ.

-

[8]

Voir le site Web suivant : www.chaireclairebonenfant.ca/a-propos/historique/#Universit-fministedt.

-

[9]

Pour la liste des membres du comité, voir Comité d’étude sur la condition féminine à l’Université Laval (1980 : 269).

-

[10]

Cette image et les images qui suivent proviennent d’un diaporama créé lors des 20 ans du GREMF. Nous remercions Isabelle Boily, Pierrette Bouchard, Renée Cloutier, Marie-José des Rivières, Huguette Dagenais, Colette Gendron et Micheline Beauregard.

-

[11]

Le 25 février 1983, pendant une réunion sur l’enseignement et la recherche à l’Université Laval, à laquelle participaient 15 professeures féministes rattachées à 11 unités différentes, « [d]e façon unanime, les professeures présentes [...] ont mentionné l’isolement qu’elles vivaient dans leur département ou faculté. Elles sont souvent perçues comme les “ spécialistes de la condition féminine ”, “ celles qui s’occupent des femmes ”, “ les féministes de service ”. Ça devient donc pour certains départements une affaire réglée : “ chez nous, on a notre féministe ”, “ chez nous, on tient compte de la question des femmes ” » (Roy 1983 : 1). Les 11 unités représentées à cette réunion étaient anthropologie, architecture, arts visuels, counseling et orientation, droit, histoire, littératures, management, sciences infirmières, service social et sociologie.

-

[12]

En 1987-1988, cinq ans après sa fondation, le GREMF comptait 22 membres régulières rattachées à 13 départements et écoles ainsi que 7 membres associées et 10 membres-soutien. En 2001, le nombre de membres régulières atteignait 31 personnes, rattachées aux mêmes 13 unités de l’Université Laval.

-

[13]

Voir le site Web suivant : fr.wikipedia.org/wiki/Commission_Parent.

-

[14]

Voir le site Web suivant : fr.wikipedia.org/wiki/Commission_royale_d%27enquête_sur_la_situation_de_la_femme_au_Canada.

-

[15]

Voir le site Web suivant : fr.wikipedia.org/wiki/Commission_royale_d%27enquête_sur_la_situation_de_la_femme_au_Canada.

-

[16]

Pour des informations plus élaborées, voir les sites Web suivants : www.erudit.org/fr/revues/rf/2006-v19-n1-rf1440/014060ar/resume/ , fr.wikipedia.org/wiki/Jeanne_Lapointe et www.chaireclairebonenfant.ca/fonds-jeanne-lapointe/

-

[17]

Pour la liste des cahiers de cette collection, voir le site Web suivant : www.chaireclairebonenfant.ca/publications/#Cahiers-duGREMFaroletextboxaria-multilinetruearia-labelTitredelaccordonclassblock-editor-rich-texteditablerich-textkeep-placeholder-on-focusstylefont-size11875emdisplayinlineimportanthrefundefineda.

-

[18]

Pour la liste des cahiers de cette 2e collection, voir le site Web suivant : www.chaireclairebonenfant.ca/publications/#Le-GREMFdite.

-

[19]

La première édition du cahier n° 1, intitulée Approches et méthodes de la recherche féministe. Bibliographie multidisciplinaire, parue en avril 1985, avait mobilisé la collaboration interdisciplinaire de 10 membres du GREMF et du professionnel responsable des acquisitions en condition féminine de la bibliothèque de l’Université Laval. La bibliographie contenait plus de 200 titres. Après deux ré-impressions, elle a été l’objet, en 1989, d’une deuxième édition revue et augmentée, que j’ai dirigée en collaboration avec Manon Tremblay. C’est cette deuxième édition qui apparaît dans la liste des Cahiers de recherche du GREMF.

-

[20]

Sous la direction de Denise Piché, la préparation du troisième numéro (2.1), était déjà commencée. Portant sur le thème « Lieux et milieux de vie », ce numéro paraîtra au printemps 1989. Le numéro 2.2, sans thème, paraîtra à l’automne de la même année, coiffé du titre de « Convergences ».

-

[21]

De la même artiste, voir « Mrs. Chagall feeds the baby » sur la couverture du numéro 7.1 « Familles » (1994). Quant à Adam et Ève dans la réinterprétation de la genèse par l’artiste-graphiste Monique Brideau sur la couverture du numéro 3.2 « L’autre salut » (1990), ils sont nus, bien entendu.

-

[22]

Voir l’entrevue réalisée avec Estelle Lebel en 2017 et republiée par la direction de la revue, en guise d’hommage après son décès en décembre 2022 : apropos.erudit.org/hommage-estelle-lebel/.

-

[23]

Voir le site Web suivant : sites.fsa.ulaval.ca/www4/document/ecoles-ete/ufe/ufe12lebel.pdf.

-

[24]

Voir le plan du site Web : www.recherchesfeministes.ulaval.ca/plan-du-site/ .

-

[25]

Voir le site Web suivant : sites.fsa.ulaval.ca/www4/document/recherche/claire-bonenfant/GREMF-20-ans.pdf.

-

[26]

Pour un historique plus élaboré de la Chaire, incluant de nom et la photo des titulaires, voir le site Web suivant : www.chaireclairebonenfant.ca/a-propos/historique/.

-

[27]

Voir le rapport d’activités de la Chaire pour 2021-2022 : sites.fsa.ulaval.ca/www4/document/recherche/claire-bonenfant/2021-2022-rapport-annuel.pdf.

-

[28]

Voir le site Web suivant : www.chaireclairebonenfant.ca .

-

[29]

Voir le site Web suivant : www.chaireclairebonenfant.ca/a-propos/historique/#Congrs-internationaldesrecherchesfministesdanslafrancophoniedepuis1996.

-

[30]

L’organisation de ce colloque est le fruit d’un travail d’équipe considérable, accompli par Micheline Beauregard, adjointe à la titulaire; France Bolduc, secrétaire, et Marie-Ève Bergeron, assistante de recherche, avec qui j’ai eu le plaisir de travailler – cela, avant la généralisation d’Internet et avant que le courrier électronique remplace le télécopieur...

-

[31]

Voir le site Web suivant : www.youtube.com/watch?v=IaaW15Khacg .

-

[32]

Voir le site Web suivant : www.editions-rm.ca/livres/pluralite-et-convergences/ .

-

[33]

Voir le site Web suivant : fr.wikipedia.org/wiki/Congrès_international_des_recherches_féministes_dans_la_francophonie.

-

[34]

Au moment où j’écris ces lignes, deux comités internationaux sont à l’oeuvre pour déterminer, entre autres, le lieu du prochain CIRFF et reprendre la tradition malheureusement interrompue, pour des raisons de force majeure, ces dernières années.

-

[35]

Par exemple, les sites Web Osez le féminisme et ÉFIGIES : osezlefeminisme.fr et efigies-ateliers.hypotheses.org/presentation-de-lassociation.

-

[36]

Le film intitulé CIRFF2018, la 8e rencontre, retrace l’histoire des CIRFF et l’organisation de ce congrès; le film intitulé Le CIRFF2018, une convergence d’initiatives en recherche féministe, expose, de façon thématique, les nombreux projets et réseaux en recherche féministe dans divers pays de la francophonie.

-

[37]

Je fais référence en particulier au projet de création de l’Institut d’études féministes, qui aurait logiquement regroupé le GREMF, le DESS en études féministes, la revue Recherches féministes, la Chaire d’étude Claire-Bonenfant et tous les enseignements féministes; à celui d’une maîtrise en études féministes ainsi qu’à la proposition d’intégration des dizaines de cours à perspective féministe dans divers programmes en études féministes de 1er et de 2e cycles.

-

[38]

Voir le site Web suivant : www150.statcan.gc.ca/n1/fr/sujets/education_formation_et_apprentissage/niveau_de_scolarite_et_qualifications.

-

[39]

Improbable, du fait de mes origines de classe et de mon parcours scolaire atypiques pour une universitaire à l’époque, mais universitaire tout de même, parce que j’ai été élevée par des parents qui, pour n’en avoir jamais eu la « chance » au-delà de la 4e et la 5e années, valorisaient au plus haut point la poursuite des études (voir Dagenais 1997).

-

[40]

Voir le site Web suivant : en.wikipedia.org/wiki/Kate_Millett.

Références

- BEAUREGARD, Micheline, et Chantal THÉRY, 1996 « Hommage à Jeanne Lapointe », Recherches féministes, 19, 1 : i-ii.

- COMITÉ D’ÉTUDE SUR LA CONDITION FÉMININE À L’UNIVERSITÉ LAVAL, 1980 L’Université Laval au féminin. Rapport. Sainte-Foy, Université Laval.

- CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME, 1978 Pour les Québécoises : égalité et indépendance. Québec, Éditeur officiel.

- DAGENAIS, Huguette, 2018 « Inoubliable Jeanne Lapointe », Bulletin de l’ARUL. Bulletin des retraités de l’Université Laval, 110, septembre : 7-8.

- DAGENAIS, Huguette, 2018 « La recherche féministe dans la francophonie. État de la situation et pistes de collaboration, ou Petite histoire du 1er CIRFF », Colloque international, Chaire d’étude sur la condition des femmes, [En ligne] [sites.fsa.ulaval.ca/www4/document/recherche/claire-bonenfant/recherche-feministe%20francophonie.pdf] (4 avril 2023).

- DAGENAIS, Huguette, 2002 « L’institutionnalisation du mouvement féministe au Québec, une évolution critique et paradoxale. Changer le discours ou changer la vie? », table ronde présentée à l’occasion de la 9e journée de l’Association nationale des études féministes, « Les études féministes : quelle visibilité? », Paris, 20-21 septembre : 23-30, [En ligne] [www.anef.org/wp-content/uploads/2015/01/Les-études-féministes-quelle-visibilité-texte-final.pdf] (4 avril 2023).

- DAGENAIS, Huguette, 1997 « Égalité des chances et éducation », dans Claudine Baudoux et Marta Anadon (dir.), La recherche en éducation, la personne et le changement. Québec, Université Laval, Les Cahiers du LABRAPS, coll. « Études et documents » : xiii-xxviii.

- DAGENAIS, Huguette, 1996 « Science et conscience dans l’action : la recherche féministe québécoise à l’aube de l’an 2000 », dans Huguette Dagenais (dir.), Science, conscience et action. 25 ans de recherche féministe au Québec. Montréal, Les éditions du remue-ménage : 9-29.

- DAGENAIS, Huguette, 1995 « L’institutionnalisation des études féministes et la transformation des connaissances et de leurs conditions de production ou Pour en finir avec un faux débat », Les Cahiers de recherche du GREMF, 69 : 45-62, [En ligne] [sites.fsa.ulaval.ca/www4/document/recherche/claire-bonenfant/69-savoirs-vf.pdf] (4 avril 2023).

- DAGENAIS, Huguette, 1987 « Méthodologie féministe et anthropologie : une alliance possible », Anthropologie et sociétés, 11, 1 : 19-43, [En ligne], [www.erudit.org/fr/revues/as/1987-v11-n1-as513/006385ar/] (4 avril 2023).

- DAGENAIS, Huguette (dir.), 1999 Pluralité et convergences. La recherche féministe dans la francophonie. Montréal, Les éditions du remue-ménage.

- DAGENAIS, Huguette (dir.), 1996 Science, conscience et action. 25 ans de recherche féministe au Québec. Montréal, Les éditions du remue-ménage.

- DAGENAIS, Huguette (dir.), 1986 « Approches et méthodes de la recherche féministe », Actes du colloque des 2, 3 et 4 mai 1985, Québec, Université Laval, Groupe de recherche multidisciplinaire féministe.

- DAGENAIS, Huguette, et Denise PICHÉ (dir.), 1994 Femmes, féminisme et féminisme/Women, Feminism and Development. Montréal, McGill-Queens’s University Press.

- DELPHY, Christine, 2005 « Le prisme principal », Travail, genre et sociétés, 13, avril : 161-164. [En ligne], [libkey.io/libraries/2414/articles/50583084/full-text-file] (4 avril 2023).

- DORÉ, Chantal (avec la collaboration de Pierrette BOUCHARD), 1996 « Les études féministes : quelques observations au tournant des années 1990 », LesCahiers de recherche du GREMF, 77, [En ligne], [sites.fsa.ulaval.ca/www4/document/recherche/claire-bonenfant/77-dore-etudes-feministes-vf.pdf] (4 avril 2023).

- DUMONT, Micheline, 2001 Découvrir la mémoire des femmes. Montréal, Les éditions du remue-ménage.

- DES RIVIÈRES, Marie-José, et Simona MANCINI, 2008 « Entretien avec Huguette Dagenais, première directrice de la revue Recherches féministes », Recherches féministes, 21, 1 : 99-112, [En ligne], [www.erudit.org/fr/revues/rf/2008-v21-n1-rf2309/018311ar/] (4 avril 2023).

- DES RIVIÈRES, Marie-José, Geneviève MARTIN-BEAUSOLEIL et Francine ROY, 1982 Université Laval : un cadre féministe, ou à tout le moins, non sexiste de recherche et d’enseignement à l’Université. Québec, Université Laval.

- PIETTE, Christine, 2008 « Vingt ans de Recherches féministes », Recherches féministes, 21, 1 : 11-37, [En ligne], [www.erudit.org/fr/revues/rf/2008-v21-n1-rf2309/018306ar/] (4 avril 2023).

- PIETTE, Christine, 2002 « Recherches féministes, un lieu de diffusion francophone stratégique », table ronde présentée à l’occasion de la 9e journée de l’Association nationale des études féministes, « Les études féministes : quelle visibilité? », Paris, 20-21 septembre : 55-58, [En ligne], [www.anef.org/wp-content/uploads/2015/01/Les-études-féministes-quelle-visibilité-texte-final.pdf] (4 avril 2023).

- RABY, Claudia, 2014 « Au temps de la révolte », Université féministe d’été, [En ligne], [sites.fsa.ulaval.ca/www4/document/ecoles-ete/ufe/ufe2014_craby.pdf] (4 avril 2023).

- ROY, Francine, 1983 « L’enseignement et la recherche féministes à l’Université Laval, où en sommes-nous? ». Procès-verbal de la rencontre du 28 février. Non publié.

- SWAIN, Sally, 1988 The Great Housewives of Art. New York, Penguin.

- THÉRY, Chantal (dir.), 2013 Jeanne Lapointe. Artisane de la Révolution tranquille. Montréal, Triptyque.

Liste des figures

Figure 1

2003 Huguette Dagenais lors de la première édition de l’Université féministe d’été

Figure 2

2003 Première édition de l’Université féministe d’été

Figure 3

1979 Le Comité d’organisation du RFUL

De gauche à droite : Céline Poulin, Anne Capera, Danielle Dignard, Suzanne Larue et Pauline Fahmy[10]

Figure 4

1980 Un débat organisé par le RFUL

Figure 5

1983-1984 L’idée des Cahiers du GREMF naît

Figure 6

Actes du colloque Approches et méthodes de la recherche féministe. Exposition d’ouvrages féministes à l’occasion d’un des colloques du GREMF (photo non datée)

Figure 7

1988 Lancement de la revue Recherches féministes

Figure 8

2000 D’une directrice à l’autre, Recherches féministes

Figure 9

1988 Création de la Chaire d’étude sur la condition des femmes

Figure 10

Les quatre premières titulaires de la Chaire d’étude Claire-Bonenfant sur la condition des femmes

10.7202/006385ar

10.7202/006385ar