Corps de l’article

« Étrangers sur leurs propres rivières »

En relisant le texte d’Anne-Marie Panasuk et de Jean-René Proulx publié en 1979 sous le titre « Les rivières à saumon de la Côte-Nord ou “Défense de pêcher – Cette rivière est la propriété de…” », une phrase de Bertha Wilson, ex-juge de la Cour suprême du Canada m’est tout de suite venue à l’esprit. Devant l’Association du Barreau canadien, elle a tenu en 1994 des propos tout à fait surprenants pour l’époque, mais combien lourds de sens venant d’un magistrat de la plus haute cour du pays : « Lorsque les Européens sont arrivés au Canada, ils ont volé les terres des premiers habitants et se sont servi de l’autorité de la loi pour justifier leurs actions » (Le Soleil, 22 août 1994, C-11). Se servir de l’autorité de la loi pour justifier ses actions, c’est bien de cela qu’il est question dans le texte des deux auteurs.

L’article de Panasuk et Proulx est en fait un condensé de leur thèse de maîtrise présentée au département d’anthropologie de l’Université de Montréal (Panasuk et Proulx 1981). Leurs recherches nous ont permis de comprendre, à l’aide d’une documentation abondante, comment, au cours de l’histoire, depuis le Régime français, les Innus allaient graduellement devenir des « étrangers sur leurs propres rivières ». Comment, en somme, de gens bons et respectables, ils étaient devenus de vulgaires malfaiteurs, des braconniers au vu de la loi.

Le texte de Panasuk et Proulx ne pouvait être publié à un meilleur moment. Alors que la « guerre du saumon » éclatait au grand jour au début des années 1980, la situation des communautés autochtones impliquées se résumait comme suit : sur toutes les rivières à saumon de la Côte-Nord et de la Gaspésie, les Autochtones étaient considérés comme des hors-la-loi, à une exception près. La rivière Betsiamites a été finalement le seul endroit sur la Côte-Nord où les Innus ont obtenu, en 1864, après plusieurs démarches, un droit exclusif de pêche au saumon et ce, sur sa section en aval. Toutefois les années 1950 ont été fatales pour la communauté. En sept ans, on a érigé autant de barrages et deux centrales sur la rivière. Résultat, en 1965 la pêche a dégringolé.

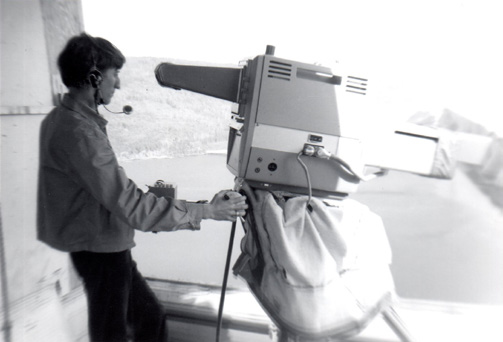

Photo 1

À Nutashquan (Natashquan), à la fin des années 1970, alors qu’ils pêchaient la nuit par temps clair, le chef de la communauté innue, Antoine Malec (sur la photo), et son ami Edmond Wapistan ont failli perdre la vie lorsque le canot du gérant du club de pêche a foncé sur eux à toute vitesse. Ce fut la goutte qui a fait déborder le vase et qui a marqué le début d’une longue bataille pour la reconnaissance des droits des Innus de Nutashquan sur leur rivière

L’étude de Panasuk et Proulx allait nous offrir un éclairage essentiel sur les origines lointaines et contemporaines d’une période intense en conflits. C’est en effet entre 1975 et 1983 que des incidents violents relatifs à la pêche au saumon se sont multipliés entre Autochtones et non-autochtones sur la Côte-Nord et en Gaspésie : arrestations, saisie de filets, coups de feu, manifestations, gestes de défiance, interventions de l’escouade anti-émeute sur les rivières Restigouche et Mingan, mobilisation d’associations de chasseurs et de pêcheurs sportifs, campagne de salissage dans la presse sportive (chroniques de chasse et pêche), propos incendiaires lors d’émissions de lignes ouvertes de stations de radio locales, en particulier sur la Côte-Nord, etc. Outre le fait que les Autochtones étaient devenus « des étrangers sur leurs propres rivières », l’Opération Gestion Faune ou opération dite de « déclubbage » amorcée au Québec au début des années 1970 y a été pour quelque chose dans la multiplication des conflits. Un mouvement tout à fait légitime s’était amorcé au sein de la population québécoise pour l’abolition des clubs privés de chasse et de pêche et la restitution de territoires jusque-là inaccessibles aux citoyens du Québec. Cependant, au moment où le « déclubbage » des rivières à saumon est allé de l’avant, les communautés des Premières Nations ont été laissées pour compte. Elles n’étaient pas les bienvenues. Le lecteur qui désire en connaître davantage sur cette période tumultueuse est invité à consulter le numéro spécial produit en 2010 par Recherches amérindiennes au Québec – numéro en hommage à Rémi Savard –, en particulier le texte intitulé : « La “guerre du saumon”, des années 1970-1980 » (RAQ 2010, XL, nos 1-2 : 103-111).

Fait intéressant, la recherche judicieuse de Panasuk et Proulx nous instruit, non seulement sur les étapes importantes de la dépossession des rivières à saumon, mais aussi sur la résistance qui les a accompagnées. Les auteurs ont clairement voulu s’attaquer à un mythe persistant, celui de « l’autochtone indifférent ou défaitiste devant l’attitude des colonisateurs envahissant son territoire… » On le voit clairement, en particulier à la fin des années 1850 alors qu’un système de location des rivières à saumon est institué sur la Côte-Nord et en Gaspésie. Les rivières sont louées à des particuliers ou à de riches entrepreneurs pour la pêche sportive. Dans les estuaires et sur le littoral, des permis de pêche commerciale au saumon sont octroyés et la pêche intensive s’y pratique. Les pétitions et requêtes de toutes sortes venant de communautés innues ou de missionnaires qui prenaient la défense de leurs ouailles, se sont multipliées. Par exemple, en 1858, les pères Arnaud et Babel demandaient que soit reconnu aux Innus un privilège exclusif de pêche sur la rivière Moisie. À Mingan en 1875, c’est la famine. Les deux locataires exclusifs de la rivière interdisent aux Innus de pêcher le saumon. On en vient presque aux armes, semble-t-il. Ainsi de suite…

L’article de Panasuk et Proulx publié par RAQ ainsi que leur thèse de maîtrise apportent une contribution importante à la compréhension du mouvement contemporain d’affirmation des Innus de la Côte-Nord, tout en fournissant une grande profondeur historique. Leur texte nous livre cependant un tableau général de l’état de la situation des rivières à saumon telle qu’elle se présentait en 1979. Il faut noter que la situation a grandement évolué depuis. La bataille pour la reconquête des droits des communautés autochtones sur les rivières à saumon a donné des résultats probants. Qu’il suffise de mentionner que depuis plusieurs années la communauté d’Ekuanitshit assume avec succès la gestion de la Pourvoirie du Complexe Manitou-Mingan. En 1986, le Conseil de bande de la communauté s’est même vu remettre un trophée Salar, prix prestigieux décerné par la Fédération québécoise pour le saumon atlantique, soulignant ses efforts dans la préservation et la mise en valeur de la ressource « saumon ». À Natashquan, en 1984, les quarante-huit premiers kilomètres de la rivière ont été cédés au Conseil des Innus. La communauté a alors récupéré son droit de pêche sur cette section de la rivière dont elle assume la gestion. De plus, le Conseil a fondé la Pourvoirie Hipou pour gérer la pêche sportive au saumon dans une section de la rivière qui s’étend du kilomètre 14 jusqu’au kilomètre 42, se dotant ainsi d’une source de revenu importante pour la communauté. Aux Escoumins, après des conflits qui auraient pu tourner au drame, les parties ont mis fin à leurs hostilités et imaginé un modus vivendi en fondant la Corporation de gestion de la rivière au saumon des Escoumins. Cette corporation, formée du Conseil de la Première Nation des Innus d’Essipit, de la Municipalité Les Escoumins et de représentants des pêcheurs, veille au grain. La paix est revenue et le saumon aussi puisqu’un important travail de restauration de la rivière a été entrepris.

Photo 2

Au début des années 1980, le regretté Edmond Malec, alors vice-président du Conseil Attikamek-Montagnais pour la Basse-Côte-Nord, figurait parmi les personnes importantes ayant joué un rôle décisif dans la reconquête des droits des Innus sur la rivière Natashquan et d’autres rivières de la Côte-Nord

Ce ne sont là que quelques exemples d’une évolution positive de la situation dans ce domaine. Sur le plan juridique également, la situation est loin de ce qu’elle était en 1979. Il faut désormais prendre en considération les protections accordées dans l’acte constitutionnel de 1982 relativement aux droits ancestraux. Il faut tenir compte tout autant d’une décision rendue en 1990 par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Sparrow, décision qui concernait spécifique la pêche au saumon et qui établissait par ordre de priorité les éléments suivants : d’abord, en premier, la protection de la ressource, deuxièmement les droits ancestraux des Autochtones et, en dernier lieu, les droits des autres utilisateurs (pêcheurs sportifs et pêcheurs commerciaux).

Photo 3

Pêche au saumon à la Pourvoirie Hipou, secteur de la première chute de la rivière Natashquan

Les effets des barrages hydro-électriques en territoire innu

Lorsque j’ai commencé ma carrière au sein de la Commission québécoise des droits de la personne, deux textes ont particulièrement nourri ma réflexion relativement aux droits des peuples autochtones face aux grands projets de développement. Le premier est le rapport d’enquête du juge Thomas Berger sur le projet de pipeline dans la vallée du Mackenzie, publié en 1977 sous le titre Le Nord, terre lointaine, terre ancestrale. Le second est de Paul Charest, publié en 1980 dans Recherches amérindiennes au Québec sous le titre « Les barrages hydro-électriques en territoire montagnais et leurs effets sur les communautés amérindiennes ».

Alors que j’étais étudiant au collégial, en 1966-1967 et en 1968 un emploi d’été m’a permis de travailler sur la Côte-Nord à titre de garde-feu. C’était la fin d’une époque où la surveillance des feux de forêt s’effectuait principalement par un réseau de tours de garde-feu disséminées sur l’immense territoire du Québec. D’abord affecté à la surveillance de feux de forêt dans le secteur Toulnustouc, une branche de la rivière Manicouagan, j’ai eu la chance, en 1967, d’être nommé à la tour Manic 5, une tour de 85 pieds de hauteur située au sommet de la montagne, à l’ouest du barrage alors en construction. À la blague j’aimais bien répéter que cette année-là, sur le chantier de Manic 5, j’étais le plus haut placé. Du haut de ma tour, j’avais une vue imprenable sur le chantier mais surtout sur l’immense lac artificiel de 800 milles carrés situé en amont du barrage. En 1967, ne l’oublions pas, c’était l’année de l’Exposition universelle. Au pied de ma tour, à quelques centaines de mètres, une caméra de télévision (trois caméras étaient stationnées à des endroits stratégiques sur le chantier) envoyait des images directement à Montréal sur le site de l’Expo. L’ouvrage était grandiose et c’était une façon de présenter aux visiteurs du monde entier le plus grand barrage à voûtes multiples au monde. Manic 5, c’était en quelque sorte « le monument national des Québécois », le symbole parfait du savoir-faire et du génie des Québécois. Les visiteurs en avaient plein la vue. Le fait même d’envoyer des images en direct sur le site de l’Expo était en soi un exploit. C’était le plus grand réseau de télévision couleur en circuit fermé au monde.

Photos 4 et 5

Tour Manic 5 située sur la montagne à l’ouest du barrage, et vue imprenable sur l’immense lac artificiel de 800 milles carrés en amont de l’ouvrage

J’avais plus ou moins conscience à l’époque que cette mise en scène se situait au coeur des territoires de chasse et de piégeage des Innus de Pessamit. Un jour cependant, alors que j’accompagnais un patrouilleur sur les terres situées à l’ouest du lac artificiel, j’ai vu un camp de chasse en bois rond, semi-souterrain, qui allait être inondé, témoignant d’une certaine présence sur le territoire. J’en ai d’ailleurs ramené deux outils dont j’ignorais l’importance à l’époque, un couteau croche et un outil pour dégraisser les peaux des animaux. Après autant d’années, ces images d’épinettes noires qui sortaient de l’eau en face du camp de chasse, annonçant l’inondation fatale du lieu, sont encore très fraîches dans mon esprit.

Malgré cette « découverte », comme la majorité des gens de cette époque je me suis laissé emporter par l’aspect grandiose et la beauté du barrage de la cinquième chute de la rivière Manicouagan et une fierté éprouvée à l’égard des milliers d’ouvriers qui y travaillaient. Mais au fait combien de travailleurs originaires de la communauté innue de Pessamit travaillaient-ils au chantier de Manic 5 en 1967 ? À ma connaissance, un seul. Je me souviens encore de l’avoir vu à la grande cafétéria du chantier, un homme souriant au visage éclatant. Quand j’ai parlé de ça il y a quelques années lors d’une de mes présentations au Centre d’amitié autochtone de Chicoutimi, une jeune Innue de Pessamit a levé la main pour dire : « C’est mon grand-père, il s’appelle Théophile Riverain ». Je n’en revenais pas de pouvoir mettre enfin un nom sur un visage qui avait marqué ma mémoire il y a si longtemps.

En somme, c’était une époque où on ne se souciait guère de l’environnement, encore moins de la présence autochtone. C’est donc beaucoup plus tard, plus précisément à la lecture du texte de Paul Charest (1980), que j’ai réalisé, dans l’immense chantier de construction et de mise en valeur des rivières Bersimis, Manicouagan et aux Outardes, que plus que la moitié des territoires de chasse des Innus de Pessamit avaient été affectés par les barrages et les inondations, et cela sans aucune compensation. Seules les pertes découlant du passage de la ligne de transmission électrique sur le territoire de la réserve de Pessamit auraient été compensées.

Photo 6

Une des trois caméras de télévision qui transmettaient des images en direct du chantier de Manic 5 à Montréal, au site de l’Expo 1967

Photo 7

Outil pour dégraisser les peaux d’animaux et couteau croche recueillis en 1967 par Pierre Lepage, dans un camp de chasse qui allait être inondé

Photo 8

Photo du barrage La Loutre (renommé plus tard barrage Gouin) lors de sa construction en août 1917

Paul Charest nous a fait prendre conscience que le même stratagème s’est déroulé à partir de 1940 dans le bassin hydrographique du Saguenay–Lac-St-Jean où, au moment d’écrire son texte, il pouvait compter six centrales hydro-électriques importantes et trois grands barrages. À cet égard, Charest cite abondamment les témoignages recueillis par Gilbert Courtois, de Mashteuiatsh, auprès de chasseurs dont les territoires étaient touchés par les changements survenus dans le bassin de la Péribonka. Ces témoignages sont riches de contenu, tant concernant les modifications hydrologiques observées et leurs effets sur le faune que concernant les effets économiques importants qui découlent de ces changements et de la perte de territoires traditionnels.

C’était en somme une époque où le Québec se comportait en roi et maître sur le territoire. L’auteur a bien raison d’affirmer que les Atikamekw du Haut-Saint-Maurice avaient subi un traitement similaire dans les années 1920, avec la construction du barrage La Loutre, qui sera renommé « barrage Gouin ». N’eut été des mémoires du père Joseph-Étienne Guinard racontées par Serge Bouchard (1980), les impacts de la montée des eaux sur la vie des Atikamekw et sur leurs territoires de chasse seraient restés complètement ignorés. Deux sites de rassemblement importants pour la communauté, Coucoucache et de Kikendatsh, furent inondés.

La nomenclature du mépris

Comme bien d’autres qui se sont ouverts à la réalité des Premières Nations, je me suis demandé, sans trop m’y attarder toutefois, d’où venaient ces dénominations bizarres et souvent péjoratives servant à nommer et à distinguer de nombreuses nations autochtones présentes sur le continent nord-américain : Nez-Percés, Esclaves, Gros-Ventres, Loucheux, Saulteurs, Têtes-de-Boule, Pieds-Noirs, Têtes-Plates, Puants et quoi encore… Et surtout comment de telles appellations ont pu s’imposer dans le temps jusqu’à devenir à certaines époques les dénominations officielles adoptées par certaines nations. Dans son texte intitulé « La nomenclature du mépris » publié dans Recherches amérindiennes au Québec, Serge Bouchard (1986-1987) nous a livré une réflexion audacieuse et pour le moins originale sur cette question.

Comme il le dit en introduction, son texte traite « d’une facette mal connue du phénomène raciste », celle de l’identité, celle que l’on se donne, celle que l’on recherche, celle que l’on traîne mais aussi « celle que l’on subit ». Parler d’identités, c’est s’ouvrir sur les univers culturels qui les façonnent, comment on se définit soi-même et en particulier comment on se définit par rapport aux autres. Mais voilà que toute culture a tendance à verser dans l’ethnocentrisme, phénomène universel, c’est-à-dire cette « tendance à privilégier le groupe social, la culture auxquels on appartient, et à en faire le seul modèle de référence. Un groupe se considérant comme humain par excellence dénie cette qualité aux autres membres de l’espèce », selon le Petit Robert.

Le véritable problème, nous fait remarquer Bouchard, c’est « lorsqu’un tiers (généralement un scribe patenté) se met à recueillir systématiquement le nom des groupes et à établir des nomenclatures. Car tout dépend, on le voit bien, de qui ce tiers va obtenir son information ». C’est bien ce qui s’est passé dans la nomenclature des sociétés autochtones telle que nous la connaissions il n’y a pas si longtemps. Selon l’auteur, colliger le nom d’une société en le demandant à sa voisine explique en grande partie « le foisonnement des étiquettes péjoratives ou bizarres ».

Serge Bouchard souligne que, dans l’histoire, les sources de confusion quant à la désignation des groupes furent nombreuses. Tantôt on prenait pour nom d’un groupe simplement celui que leur donnait le groupe voisin, tantôt on transcrivait ces noms de façon erronée, tantôt on confondait les niveaux de classification en prenant des bandes locales pour des nations, tantôt on créait des noms d’origine française ou anglaise ou l’on mélangeait le tout au hasard des usages et des époques.

Heureusement les temps ont bien changé. Plusieurs nations autochtones sur l’ensemble du territoire canadien se désignent désormais par leur propre vocable. C’est le cas au Québec, où le nom « Inuit » a remplacé le terme péjoratif « Esquimau » ; les « Têtes-de-Boule » se désignent depuis plusieurs décennies Atikamekw Nehirowisiwok ; les Montagnais utilisent depuis belle lurette le vocable Innus ; les Abénaquis sont devenus des Waban-Aki ; les Cris se désignent désormais sous le terme Eeyou ; les Algonquins sont des Anishinabeg et les Hurons des Hurons-Wendat ; les Malécites sont des Wolastoqiyik et les Micmacs s’appellent désormais Mi’gmaq alors que les Mohawks utilisent de plus en plus le vocable Kanien’keha:ka.

Outre la méprise portant sur les nomenclatures, il ressort du texte de l’anthropologue Bouchard que l’ethnocentrisme, phénomène vieux comme le monde, est porteur de mépris et de catégorisations dénigrantes de « l’autre ». Cet ethnocentrisme, vecteur de racisme et de discrimination n’est que le regard du mépris posé sur ce qui est différent de nous.

Les facettes multiples du racisme et de la discrimination envers les Autochtones

En 2011, j’ai participé à l’organisation d’un colloque qui visait à dégager des pistes pour l’élaboration d’une politique et d’un plan d’action pour contrer le racisme et la discrimination envers les Autochtones. Cet événement était organisé conjointement par l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, l’Observatoire international sur le racisme et les discriminations et le Centre de recherches en immigration, ethnicité et citoyenneté de l’UQAM. J’avais insisté auprès de l’équipe pour que le titre du colloque soit marqué par le message positif suivant : « Pour un Québec fier de ses relations avec les Premiers Peuples ». Il s’agit d’un objectif ambitieux auquel je crois profondément et qui résume bien le sens de mon engagement personnel. Il faut admettre que beaucoup de travail a été accompli au cours des dernières décennies, particulièrement en matière de sensibilisation du grand public aux réalités autochtones et de lutte contre les préjugés. Malheureusement, les circonstances du décès d’une jeune maman de sept enfants originaires de Manawan au Centre hospitalier de Lanaudière, le 28 septembre 2020, nous a rappelé tout le chemin qu’il reste à parcourir. Peu avant sa mort, Joyce Échaquan a été victime de propos dégradants et racistes de la part de membres du personnel soignant de l’établissement. Il a fallu la mort tragique de cette femme atikamekw de 37 ans pour que bien des Québécois réalisent que le racisme et la discrimination envers les Autochtones est une réalité bien de chez nous. En outre, des témoignages entendus lors des audiences de la Commission sur les relations entre les Autochtones et certains services publics (Commission Viens) nous ont confirmé, noir sur blanc, qu’il ne s’agissait pas là d’un acte isolé.

En tant que conférencier traitant des facettes multiples du racisme et de la discrimination à l’égard des Autochtones, je cite régulièrement les propos de Del Riley alors qu’il était, en 1981, le chef de la Fraternité nationale des Indiens du Canada. Après le raid policier dans la communauté de Listuguj, il avait déclaré ce qui suit : « Le racisme d’aujourd’hui se manifeste de façon croissante avec la volonté du peuple indien de recouvrer sa liberté ». Il faut bien constater que cette volonté légitime de liberté des Premiers Peuples s’accompagne d’une prise de parole qui met désormais en lumière bien des gestes de racisme à leur égard qui, autrefois, étaient passés sous silence. Nous sommes collectivement de plus en plus conscients de l’ampleur de ce phénomène qui constitue un grand défi de société. Mais attention ! Le phénomène du racisme et de la discrimination ne saurait se résumer à des écarts de comportement. Il s’agit d’une réalité beaucoup plus complexe et profonde qui touche l’ensemble de la société et de nos institutions. C’est de cela qu’il est question dans le texte que j’ai soumis en 1995 à la revue Recherches amérindiennes au Québec sous le titre : « Le racisme et la discrimination envers les peuples autochtones : un regard au-delà des chartes ».

À l’époque, à en juger par la littérature produite au Québec sur ce sujet, le commun des mortels aurait pu en arriver à la conclusion que cette réalité complexe n’existait pas ou qu’il ne valait pas la peine de s’y attarder. Au Québec, on pouvait compter sur les doigts d’une seule main les articles, rapports ou quelconques documents osant aborder la question de la discrimination à l’égard des Premiers Peuples et de leurs membres.

Lorsque j’ai publié cet essai il y a plus de vingt-cinq ans déjà, j’oeuvrais en tant qu’agent d’éducation au sein de la Commission québécoise des droits de la personne. Je cherchais tout d’abord à dissiper un malaise. Je m’opposais à l’idée trop répandue selon laquelle le racisme et la discrimination peuvent se résumer à des écarts de comportements individuels. Écarts pour lesquels les recours prévus dans la Charte québécoise ou dans la Loi canadienne sur les droits de la personne, étaient susceptibles de remédier. Je défendais également l’idée qu’il était complètement faux et abusif de prétendre que, depuis l’adoption en 1975 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, le racisme et la discrimination étaient des réalités totalement interdites et illégales au Québec. Oui, bien sûr, la Charte interdit la discrimination, notamment en raison des motifs de race, couleur et origine ethnique, mais elle le fait dans le cadre d’un recours avant tout personnel pour des individus victimes d’actes discriminatoires. En somme si on n’y prend pas garde, les recours nous renvoient à un ensemble de relations interpersonnelles. Il y a des victimes qu’il faut nommer, il doit y avoir apparence de préjudices qu’il faut documenter et des coupables (appelés mis en cause) à identifier. Durant l’enquête menée par la Commission, la victime doit prouver qu’il y a discrimination et c’est à celui qui est mis en cause de prouver qu’il n’a pas agi de façon discriminatoire. Il s’agit là, grosso modo, des contours d’une démarche judiciaire qui n’est pas de tout repos pour le plaignant et qui peut en décourager plus d’un.

Dans cet essai, publié en 1995, j’ai donc volontairement fait le choix de laisser de côté l’analyse des cas individuels de discrimination dont sont victimes des Autochtones pour m’attarder à la dimension systémique de la discrimination et, dans le cas des peuples autochtones, à sa nature collective trop souvent oubliée. Entre autres, il était essentiel de préciser ce qui distingue les Autochtones des autres groupes victimes de discrimination. À cet égard je me suis inspiré du professeur Douglas Sanders (1991) sur la distinction essentielle à établir entre les droits des groupes dans la société (femmes, personnes handicapées, minorités ethniques ou minorités dites raciales par exemple) et les droits des collectivités, c’est-à-dire ces « sociétés organisées qui cherchent à survivre et dont les buts transcendent la simple solidarité engendrée par la discrimination ».

La dimension collective de la discrimination et du racisme

Pour mieux cerner les facettes multiples du racisme et de la discrimination à l’égard des collectivités autochtones et de leurs membres, il faut d’abord se référer aux instruments internationaux en matière de droits de la personne et des peuples. À titre d’exemple, la Convention internationale pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ratifiée par le Canada en octobre 1970 et par le Québec en mai 1978, est loin de s’appliquer aux seuls individus et aux rapports interpersonnels. Au niveau international, il faut le rappeler, la lutte au racisme et à la discrimination raciale a été intimement liée à la lutte au colonialisme sous toutes ses formes. La Convention internationale y fait référence explicitement dans son préambule en affirmant que « les Nations unies ont condamné le colonialisme et toutes les pratiques de ségrégation et de discrimination dont il s’accompagne… ».

Or, jusqu’à tout récemment, les peuples autochtones des Amériques et de bien des pays à travers le monde n’ont pu se prévaloir des mesures anticoloniales mises en place par l’ONU au cours des années 1960. Tel que mentionné dans mon article, au lendemain de l’adoption de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, une seconde résolution en réduisait considérablement la portée. Le colonialisme, pourtant qualifié un jour de « crime contre l’humanité », allait être dès le lendemain en partie toléré. La décolonisation n’allait désormais concerner que les seuls territoires d’outre-mer, laissant complètement en plan le sort des nations situées à l’intérieur des États-Nations. Or, c’est précisément ce volet important qu’est venue corriger en 2007 la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Il est facile de comprendre pourquoi, après trente années de luttes au sein des organismes internationaux, les différentes organisations autochtones considèrent cette déclaration comme une pièce maîtresse, un élément incontournable dans tout plan d’action visant à contrer le racisme et la discrimination à l’égard des Premiers Peuples et de leurs membres.

J’ai tenu à souligner également, le rôle majeur sur la scène internationale de la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités des Nations unies. Cet organisme a réalisé entre 1972 et 1984 une vaste étude sous le titre Étude du problème de la discrimination à l’encontre des populations autochtones. Je mentionnais dans mon article qu’il est malheureux que cette analyse magistrale, confiée au rapporteur José R. Martinez Cobo, ait été pratiquement ignorée au Québec. Elle actualise pourtant la discrimination à travers une réalité de privations, d’agressions multiples, de traitements défavorables et de négation de droits fondamentaux, tel que nous le révèle ce court extrait particulièrement percutant :

On a enlevé aux populations autochtones la plus grande partie de leurs terres et celles qui leur restent font l’objet d’intrusions constantes. Leur culture, leurs institutions et leurs systèmes sociaux et juridiques sont constamment attaqués à tous les niveaux par les moyens d’information, les lois, les systèmes officiels d’enseignement…

Martinez Cobo 1987 : 31

Avouons que nous sommes bien loin ici de relations individuelles et d’écarts de comportement. Le rapport Martinez-Cobo a pavé la voie aux grands développements survenus sur la scène internationale, dont la création du Groupe de travail sur les populations autochtones chargé, entre autres, d’élaborer des normes internationales de nature à mieux protéger les droits fondamentaux des peuples autochtones.

Le caractère systémique de la discrimination et du racisme

Le débat actuel sur l’existence ou non du racisme systémique au Québec a pris une tournure désolante. On tourne en rond. Or, la question n’est pas de savoir s’il s’agit d’une réalité qui existe vraiment, mais plutôt en quoi peuvent nous être utiles ces notions de discrimination systémique et de racisme systémique. En ce qui concerne le concept de discrimination systémique, il a été largement utilisé au Québec et ailleurs au Canada à partir des années 1980. Il n’a rien à voir avec ce que l’on pourrait considérer comme une discrimination systématique délibérée issue des plus hauts niveaux des organisations ou des institutions de notre société. Le concept juridique de discrimination systémique est utile précisément parce qu’au lieu de s’attarder aux auteurs des agissements, on se concentre plutôt sur ce qui est à la source des inégalités. Concrètement cela veut dire qu’il s’agit de fouiller dans les règles et les pratiques, de prime abord d’apparence non discriminatoires mais qui ont pour effet pervers de pénaliser désavantager certains groupes de la société. C’est ainsi que dans le jargon des droits de la personne on distingue généralement trois formes de discrimination : celle dite directe, la discrimination indirecte et la discrimination systémique. Ces concepts n’ont rien de nouveau. En ce qui concerne la discrimination systémique, les tribunaux l’ont définie de la façon suivante :

[…] comme la somme d’effets d’exclusion disproportionnés qui résultent de l’effet conjugué d’attitudes empreintes de préjugés et de stéréotypes, souvent inconscients, et de pratiques généralement adoptées sans tenir compte des caractéristiques des membres des groupes visés par l’interdiction de discrimination.

CDPDJ c. Gaz métropolitain inc. 2008

En somme, la discrimination systémique ne doit pas être interprétée comme une politique intentionnelle et systématique formulée dans le but de nuire et/ou d’écarter injustement les Premiers Peuples et leurs membres de la société dominante. La discrimination systémique n’est pas un système organisé. Elle est insidieuse car elle se cache dans un ensemble de règles, de procédures et de lois en apparence neutre mais qui portent en leur sein et génèrent des effets d’exclusion et de traitement défavorable portant ainsi atteinte au droit à l’égalité.

Dans un rapport rendu public en 2020 en marge d’une consultation qu’elle a effectuée au sujet du profilage racial, la CDPDJ faisait la mise en garde suivante :

Le fait de dresser le constat de la discrimination et du racisme systémique au Québec ne signifie pas que les personnes et la société dans son ensemble sont « systématiquement » racistes. Bien souvent héritées du passé, les différentes manifestations du racisme et de la discrimination systémique, qu’elles soient conscientes ou inconscientes, sont le fruit de lois, de règlements, de politiques, de pratiques, de processus décisionnels, de manières de faire et de décisions. Reconnaître le caractère systémique du racisme et de la discrimination, c’est reconnaître l’existence des obstacles structurels persistants qui nuisent à la participation et à l’inclusion de tous. En ce sens, il convient de ne pas les réduire à quelques actes individuels et isolés.

Pedneault et Triki-Yamani 2020 : 262-263

Pour résumer, limiter la réalité de la discrimination et du racisme à une série de rapports interpersonnels ou à des écarts de comportements est une vision réductrice qui n’a plus sa raison d’être. Quant à la notion de racisme systémique largement galvaudée dans le débat public actuel, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse suggère les éléments de définition suivante :

En somme, on comprend le racisme systémique comme un phénomène qui tire son origine de rapports de pouvoirs inégalitaires historiques ayant façonné à divers degrés la société, ses institutions (normes et pratiques), ses représentations, ainsi que les relations sociales et pratiques individuelles qui y prennent place, contribuant ainsi à la reproduction dans le temps des inégalités racistes et la persistance des dénis de droit en découlant.

Le racisme systémique désigne un rapport social inégalitaire constitué de dynamiques d’infériorisation, de subordination et d’exclusion issues de l’organisation sociale qui imposent aux groupes racisés, notamment aux communautés noires, et aux peuples autochtones un cumul de désavantages dans différentes sphères de leur existence : éducation, travail, logement, santé, sécurité publique, système de justice, etc.

CDPDJ 2021

Le « chaînon manquant »

Le 30 septembre 2019, après 38 semaines d’audiences, 765 témoins attendus et quelque 1300 documents déposés en preuve, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics (Commission Viens) diffusait son rapport final. On se souviendra qu’en 2015, dans le cadre de l’émission Enquête diffusée sur les ondes de la télévision de Radio-Canada, des femmes autochtones de la région de Val-d’Or ont affirmé avoir été victimes d’abus sexuels, d’intimidation et d’inconduites de la part de policiers. Le témoignage troublant de ces femmes a ému le Québec tout entier et a provoqué une véritable onde de choc. Les enquêtes sur ces allégations n’ont pas donné lieu au dépôt d’accusations, mais le gouvernement du Québec a résolu d’instituer une commission d’enquête spéciale sur les relations entre les Autochtones et certains services publics, services policiers, Justice, services correctionnels, Santé et services sociaux et services de protection de la jeunesse.

Dans son allocution lors du dépôt du rapport, le commissaire Jacques Viens affirmait ce qui suit :

[…] il m’est impossible de nier la discrimination systémique dont sont victimes les membres des Premières Nations et les Inuits dans leurs relations avec les services publics ayant fait l’objet de l’enquête.

En outre, qu’il s’agisse de pratiques policières, de surreprésentation des Autochtones dans le système de justice pénale, de l’existence de préjugés et de biais discriminatoires dans les décisions, de barrières culturelles, de systèmes de plaintes défaillants ou de surreprésentation en protection de la jeunesse, cette commission d’enquête a formulé cent quarante-deux appels à l’action de nature à améliorer les relations entre les Autochtones et les services publics concernés.

Photo 9

Pierre Lepage lors de son témoignage devant la Commission Viens le 15 juin 2017

Malgré la très grande qualité du Rapport et les espoirs qu’il suscite, j’aurais aimé voir dans les recommandations du commissaire Viens l’urgence et la nécessité d’amender la Charte des droits et libertés de la personnedu Québec afin d’y inscrire les droits collectifs des Autochtones, c’est-à-dire leurs droits en tant que peuples et nations distincts. J’ai fait part de cette grave lacune lors de mon témoignage devant la Commission Viens le 15 juin 2017. Il n’est plus acceptable que cette loi fondamentale à caractère quasi-constitutionnel, adoptée et mise en vigueur par l’Assemblée nationale du Québec en 1975 pour garantir le droit à l’égalité de toute personne sans distinction notamment de race ou d’origine ethnique, souffre de ne pas y voir inscrite une référence quelconque aux Premiers Peuples vivant sur le territoire du Québec. Dès 1978 d’ailleurs, la Commission des droits de la personne (aujourd’hui CDPDJ), dans une déclaration sur les droits territoriaux, statuait que les Autochtones constituaient des peuples distincts et non des minorités ethniques au sens de l’article 43 de la Charte. La Commission a formulé en 1993 puis réitéré en 2003 des recommandations importantes visant à corriger cette omission.

Le Québec va célébrer en 2025 le cinquantième anniversaire de l’adoption de sa propre Charte des droits et libertés de la personne. Il serait peut-être temps d’y voir pour corriger cette anomalie historique qui n’a plus sa raison d’être. Sinon n’y aurait-il pas lieu de parler ici d’une charte porteuse de « discrimination par omission ».

Parties annexes

Ouvrages cités

- Berger, Thomas R. 1977. Le Nord : terre lointaine, terre ancestrale. Rapport de l’enquête sur le pipeline de la vallée du MacKenzie, vol. 1. Ottawa : ministère des Approvisionnements et Services Canada.

- Bouchard, Serge. 1980. Mémoires d’un simple missionnaire : le père Joseph-Etienne Guinard, o.m.i., 1864-1965. Québec : ministère des Affaires culturelles, collection Civilisation du Québec.

- Bouchard, Serge. 1986-1987. « La nomenclature du mépris ». Recherches amérindiennes au Québec 16(4) : 17-26.

- CDPDJ (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse). 2021. Document de réflexion sur la notion de « racisme systémique ». Montréal : Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.

- CDPDJ c. Gaz Métropolitain inc. 2008. QCTDP 24, par. 36 ; [confirmé en appel].

- Charest, Paul. 1980. « Les barrages hydro-électriques en territoire montagnais et leurs effets sur les communautés amérindiennes ». Recherches amérindiennes au Québec 9(4) : 323-337.

- Lepage, Pierre. 1995. « Le racisme et la discrimination envers les peuples autochtones : un regard au-delà des chartes ». Recherches amérindiennes au Québec 25(3) : 29-45.

- Martinez Cobo, José R. 1987. Étude du problème de la discrimination à l›encontre des populations autochtones. Vol. V, Conclusions, propositions et recommandations. Rapporteur spécial de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, New York : Nations Unies. https://cendoc.docip.org/collect/cendocdo/index/assoc/HASHff9d/590281bf.dir/rapcobo_conclus_fr1.pdf.

- Panasuk, Anne-Marie et Jean-René Proulx. 1979. « Les rivières à saumon de la Côte-Nord ou “Défense de pêcher – Cette rivière est la propriété de …” » Recherches amérindiennes au Québec 9(3) : 203-217.

- Panasuk, Anne-Marie et Jean-René Proulx. 1981. « La résistance des Montagnais à l’usurpation des rivières à saumon par les Euro-Canadiens du xviie au xxe siècle ». Mémoire de maîtrise, département d’anthropologie, Université de Montréal.

- Pedneault, Évelyne et Amina Triki-Yamani. 2020. Bilan de la mise en oeuvre des recommandations du Rapport de consultation de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse sur le profilage racial. Montréal : Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. https://www.cdpdj.qc.ca/storage/app/media/publications/bilan-profilage-racial.pdf

- Sanders, Douglas. 1991. « Collective Rights ». Human Rights Quaterly 13(3) : 338-386.

- UNESCO. 1978. Déclaration sur la race et les préjugés raciaux. E/CN.4/Sub.2/1982/2/Add.1, annexe V (1982).

Liste des figures

Photo 1

À Nutashquan (Natashquan), à la fin des années 1970, alors qu’ils pêchaient la nuit par temps clair, le chef de la communauté innue, Antoine Malec (sur la photo), et son ami Edmond Wapistan ont failli perdre la vie lorsque le canot du gérant du club de pêche a foncé sur eux à toute vitesse. Ce fut la goutte qui a fait déborder le vase et qui a marqué le début d’une longue bataille pour la reconnaissance des droits des Innus de Nutashquan sur leur rivière

Photo 2

Au début des années 1980, le regretté Edmond Malec, alors vice-président du Conseil Attikamek-Montagnais pour la Basse-Côte-Nord, figurait parmi les personnes importantes ayant joué un rôle décisif dans la reconquête des droits des Innus sur la rivière Natashquan et d’autres rivières de la Côte-Nord

Photo 3

Pêche au saumon à la Pourvoirie Hipou, secteur de la première chute de la rivière Natashquan

Photos 4 et 5

Tour Manic 5 située sur la montagne à l’ouest du barrage, et vue imprenable sur l’immense lac artificiel de 800 milles carrés en amont de l’ouvrage

Photo 6

Une des trois caméras de télévision qui transmettaient des images en direct du chantier de Manic 5 à Montréal, au site de l’Expo 1967

Photo 7

Outil pour dégraisser les peaux d’animaux et couteau croche recueillis en 1967 par Pierre Lepage, dans un camp de chasse qui allait être inondé

Photo 8

Photo du barrage La Loutre (renommé plus tard barrage Gouin) lors de sa construction en août 1917

Photo 9

Pierre Lepage lors de son témoignage devant la Commission Viens le 15 juin 2017