Résumés

Résumé

En écho à une approche dont Jean-Guy Goulet s’est fait le défenseur, tant auprès des Wayùu de Colombie qu’avec les Déné Tha’ du Canada, et en réaction à l’un de ses articles sur la prière et les médias publié dans Recherches amérindiennes au Québec, l’auteur revient sur l’approche des Ateliers de transmission intergénérationnelle des savoirs (ATIS) mise au point avec Jarich Oosten et le Nunavut Arctic College au début des années 2000, et sur l’usage de la caméra. À travers l’exemple du qilaniq, un rituel divinatoire que les Inuit pratiquent depuis le xvie siècle, il avance que le format des ATIS permet de répondre à deux grandes critiques classiques adressées aux anthropologues. La première observation, formulée par J. Fabian, porte sur un problème de temporalité, le temps partagé lors de la rencontre entre l’ethnologue et son participant n’étant pas celui du récit anthropologique; la seconde concerne la fabrique du savoir anthropologique largement attaqué par les postmodernes. Or, en rendant le contexte d’énonciation plus transparent et en privilégiant une anthropologie expérientielle proche de celle que prône Jean-Guy Goulet, les ATIS permettent de faire de l’anthropologue un participant – pas seulement un facilitateur. Dans le contexte de performances filmées, « faire comme si » ouvre des possibilités en termes d’expérimentation, en même temps que cela permet aux aînés inuit de mettre en valeur leurs traditions à une époque marquée par d’urgents besoins dans le domaine de l’éducation et de la transmission des savoirs.

Mots-clés :

- Inuit,

- Canada,

- traditions orales,

- ateliers,

- chamanisme,

- divination,

- film

Abstract

Echoing an approach that Jean-Guy Goulet has implemented over the years, both with the Wayùu of Colombia and with the Dene Tha of Canada, and in reaction to one of his papers on prayer and the media published in Recherches amérindiennes au Québec, I present the approach of the intergenerational knowledge transmission workshops (ATIS), developed with Jarich Oosten and the Nunavut Arctic College in the early 2000s, and on the use of the camera. Through the example of qilaniq, a divination ritual that the Inuit have practiced since the 16th century, I suggest that the format of the ATIS allows to respond to two great classic criticisms addressed to anthropologists. The first, formulated by J. Fabian, deals with a problem of temporality, the time shared during the meeting between the ethnologist and his participant being different than that of the anthropological narrative. The second concerns the manufacture of anthropological knowledge widely attacked by postmodernists. I argue that by making the context of enunciation more transparent and by favoring an experiential anthropology close to that advocated by Jean-Guy Goulet, the ATIS makes it possible to consider the anthropologist as a participant, and not just a facilitator. In the context of performances recorded on video, “acting as if” opens up new possibilities in terms of experimentation. At the same time it allows Inuit elders to highlight their traditions at a time marked by urgent needs in the field of education and in the transfer of knowledge.

Keywords:

- Inuit,

- Canada,

- oral traditions,

- workshops,

- shamanism,

- divination,

- film

Resumen

Haciéndose eco de un enfoque que ha defendido Jean-Guy Goulet, tanto con los Wayùu de Colombia como con los Déné Tha’ de Canadá, y como reacción a uno de sus artículos sobre la oración y los medios publicados en la revista Recherches amériendiennes au Quebec, vuelvo al enfoque de los talleres de transmisión intergeneracional de conocimiento (ATIS), desarrollados con Jarich Oosten y el Nunavut Arctic College a principios de la década de 2000, y sobre el uso de la cámara. A través del ejemplo del qilaniq, un ritual de adivinación que los Inuit han practicado desde el siglo XVI, sugiero que el formato del ATIS nos permite responder a dos grandes críticas clásicas dirigidas a los antropólogos. La primera, formulada por J. Fabian, trata un problema de temporalidad, el tiempo compartido durante la reunión entre el etnólogo y su participante no siendo el de la narrativa antropológica. La segunda se refiere a la fabricación de conocimiento antropológico ampliamente atacado por los posmodernos. Sin embargo, al hacer que el contexto de expresión sea más transparente y al favorecer una antropología experiencial cercana a la defendida por Jean-Guy Goulet, los ATIS hacen posible que el antropólogo sea un participante y no solo un facilitador. En el contexto de las actuaciones filmadas, «actuar como si» abre posibilidades en términos de experimentación, al mismo tiempo que permite a los ancianos Inuit destacar sus tradiciones en un momento marcado por necesidades urgentes en el campo de educación y transmisión del conocimiento.

Palabras clave:

- Inuit,

- Canadá,

- tradiciones orales,

- talleres,

- chamanismo,

- adivinación,

- cine

Corps de l’article

« Vous nous aidez à nous souvenir »

« Les aînés », dans Therrien 2002a : 8

Lorsque Flaherty tourne Nanookof the North, en 1922, il ne se doute pas qu’il ouvre une voie inédite et combien plus inspirante pour le cinéma ethnographique et l’anthropologie que le format de la monographie classique chère à B. Malinowski, qui publie Les Argonautes du Pacifique occidental la même année. Grâce à une forte connivence avec Nanook, mais également aux conditions extrêmes auxquelles il est confronté, Flaherty a produit une fiction qui dépasse le réel, des images qui surpassent le texte. Depuis, sa perspective a influencé les plus grands réalisateurs de films ethnographiques comme Jean Rouch, pour se limiter à une autre figure connue. Rouch reprendra à son compte l’emploi du théâtre et de la fiction avec ses acteurs favoris, créant avec eux, bien avant qu’on ne parle encore de co-construction du savoir et de méthode collaborative ou participative, ce qu’il a appelé l’anthropologie partagée. L’ingénieur des ponts et chaussées devenu anthropologue ira jusqu’à créer une compagnie collective avec ses participants-acteurs africains : DALAROUTA, pour Damouré (Zika), Lam, Rouch et Talou.

Près d’un demi-siècle plus tard, c’est dans un tout autre contexte – et toutes proportions gardées bien entendu – que Jarich Oosten, de l’Université de Leiden, et moi-même nous nous retrouvons à Iqaluit en 1997, au Nunavut, dans le cadre d’activités réunissant des aînés et des jeunes Inuit, motivés par l’objectif de redécouvrir leurs traditions chamaniques. À l’époque, nous venions juste de terminer une première série de cours dans le cadre d’une formation en études inuit assurée par le Nunavut Arctic College (Laugrand et Oosten 2011). Et les jeunes souhaitaient maintenant en savoir plus sur les traditions chamaniques du passé. Le Collège sollicita d’abord Bernard Saladin d’Anglure, qui offrit un séminaire très apprécié (voir Saladin d’Anglure 2001). Mais les participants voulaient aller plus loin. Comment, donc, procéder pour découvrir des pratiques rituelles dans une région où le chamanisme a longtemps été interdit par les autorités et demeurait encore un sujet sensible ?

L’idée a rapidement germé chez des aînés, prêts à se lancer dans de nouvelles expérimentations, à condition que les jeunes Inuit qui seraient invités soient tous et toutes suffisamment âgés. Il devint ici évident qu’à 60 ans un homme ou une femme pouvait être encore « jeune » puisqu’il ou elle avait devant lui des aîné(e)s de 70 ou 80 ans. L’idée des aînés était surtout de se réunir, non plus dans une salle de classe, mais dans une cabane dans la toundra, suffisamment éloignée de la communauté pour ne pas heurter ceux et celles qui, en raison de leurs convictions religieuses, désapprouvent ces pratiques. Pour les aînés, un tel format ouvrait la possibilité de démontrer quelques techniques, et ce faisant d’aller plus loin dans la mise en valeur et la transmission des traditions.

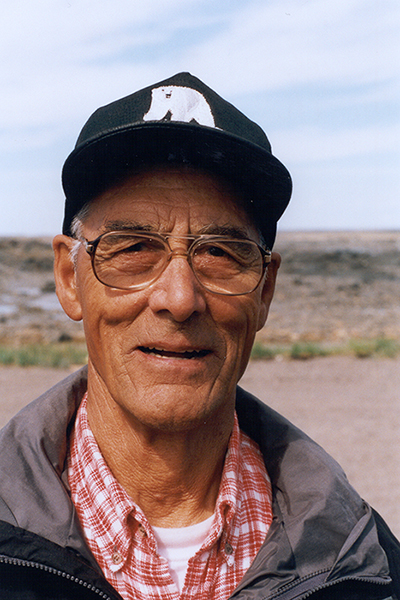

Ollie Itinnuaq

Josie Angutinngurniq

Financé par une subvention du ministère de la Justice, ainsi que par le CRSH et par le Nunavut Arctic College, un premier atelier fut planifié à Rankin Inlet en juillet 2000. À l’invitation de Ollie Itinnuaq, Jarich Oosten et moi-même ainsi qu’Alexina Kublu, une interprète très expérimentée, et Henry Kablaalik, fûmes donc appelés à nous réunir dans un camp de chasse avec huit aînés en provenance de différentes communautés. Parmi ces participants se trouvaient Felix Pisuk, Ollie Itinnuaq, Mariano Aupilarjuk, de Rankin Inlet, Peter Suvaksiuq d’Arviat, Josie Angutinngurniq et Levi Iluittuq, de Kugaarruuk et Luke Nuliajuk, de Gjoa Haven. Si plusieurs de ces participants appartenaient à la même grande parentèle, d’autres partageaient un intérêt commun pour le chamanisme. Plusieurs, comme Ollie Itinnuaq ou Josie Angutinngurniq, avaient eux-mêmes été élevés par des chamanes, le premier par le couple Anaqqaq que rencontre Rasmussen lors de la Ve expédition de Thulé, le second par Iksivalitaq, un chamane de Pelly Bay, un homme qu’évoque aussi l’ethnologue métis.

De l’avis de tous les participants, l’atelier fut une réussite. Il aboutit à la publication d’un ouvrage (Oosten et Laugrand 2007), d’un article synthèse qui offrait quelques recommandations (Oosten et Laugrand 2002), ainsi qu’à la réalisation d’un premier film sur le qilaniq, un rituel de divination. Devant un tel succès, les aînés inuit souhaitèrent que d’autres ateliers du même genre soient organisés les années suivantes, ce à quoi nous nous employâmes. Financées en partie par CLEY et le CRSH, des réunions eurent lieu les années suivantes à Rankin Inlet (2001, 2002), ainsi qu’à Arviat (2003, 2005, 2006, 2007), Baker Lake, Pelly Bay (2004), Churchill (2008) et Maguse River (2011). Une autre interprète, Mary Thompson (Atuat), elle aussi fille de chamane, se joignit au groupe. Avec les Inuit, ainsi était née la méthode de ce qu’on pouvait maintenant qualifier des Ateliers de transmission intergénérationnelle des savoirs (ATIS). Avec le recul, il est aisé de constater que cette méthode a permis de recueillir des matériaux très riches à des fins éducatives, culturelles et anthropologiques (voir les ouvrages dirigés par Oosten et Laugrand en 2007 et 2011, par ex.). Mais ces réunions annuelles ont aussi abouti à relancer le groupe des aînés, qui créèrent une association (Tasiurtiit) pour organiser de futures réunions de ce type.

Dans cet article, je voudrais utiliser les informations recueillies sur le qilaniq pour montrer la richesse et l’adéquation des ATIS, en particulier avec la génération des Inuit des années 2000 et 2010. La mise en image du chamanisme et de la divination, des thèmes qu’aborde Jean-Guy Goulet dans sa monographie et dans plusieurs articles, ne posait pas de problème aux Inuit de cette période, ce qui n’était pas le cas pour les générations précédentes – et n’est toujours pas le cas pour bien des groupes autochtones au Canada. Jean-Guy Goulet le note à propos des traditionalistes dans une mise en garde qu’il fit en 2000, dans un article intitulé « Cérémonies, prières et médias : perspectives autochtones », publié dans les pages de Recherches amérindiennes au Québec.

À partir de ce travail collectif sur le qilaniq, je propose donc de montrer comment le format des ATIS rejoint en partie l’épistémologie de Jean-Guy Goulet et son choix de travailler en lien étroit avec les participants en s’engageant dans des rituels et en réduisant par conséquent la distance entre l’observateur et l’observé. Dans Ways of Knowing. Experience, Knowledge, and Power among the Dene Tha, l’anthropologue confie la pertinence de cette approche qu’il relie à l’ethnométhodologie.

Ce que j’ai trouvé particulièrement utile en écrivant ce livre sont les concepts de l’ethnométhodologie, les notions d’indexicalité, de réflexivité et de compétence. L’indexicalité renvoie au fait que la signification dépend du contexte. Le sens d’un mot ou d’une déclaration (et du silence) dépend du contexte et du moment de sa production, de l’identité de la personne qui parle, de l’endroit où les choses sont dites, et ainsi de suite.

Goulet 1998 : xli

Jarich Oosten jouant le missionnaire oblat

Jarich Oosten ressuscité par un chamane (Felix Kupak)

Photo de Felix Kupak

Dans les ATIS, réflexivité et compétence sont également nécessaires, mais en guise d’indexicalité je préfère indiquer qu’il s’agit, autant que possible, de rendre accessibles les contextes d’énonciation et de production des informations. Ce faisant, il est possible de réduire l’écart de temporalité que dénonce J. Fabian lorsqu’il oppose le temps partagé lors de la rencontre entre l’ethnologue et son participant et le temps du récit anthropologique. À l’évidence, les deux temporalités ne peuvent se superposer totalement, mais en offrant un accès au contexte d’énonciation, aux questions posées, le lecteur dispose des moyens pour mieux comprendre comment les données sont coproduites. Plus que cela, le texte et le visuel permettent de mieux saisir la fabrique du savoir anthropologique et de répondre ainsi en partie à la critique des postmodernes. Dans le contexte de performances filmées, « faire comme si » permet enfin de ne pas tomber dans le piège de l’authenticité ni dans celui de la réification, en même temps qu’il permet aux aînés inuit, par le biais d’expérimentations, de mettre en valeur leurs traditions à une époque marquée par d’urgents besoins dans le domaine de l’éducation et de la transmission des savoirs.

Une différence majeure entre le cas des Déné Tha’ et celui des Inuit se situe sur ce plan de l’enregistrement audiovisuel, les premiers y étant farouchement opposés, préférant voir l’anthropologue prendre des notes, les seconds s’y montrant, au contraire, très favorables. En 2006, Peter Suvaksiuq, originaire d’Arviat, affirmait explicitement cette nécessité d’enregistrer les témoignages : « Certains jeunes Inuit travaillent très fort et s’efforcent d’apprendre les traditions. Mais certains adultes ne travaillent pas autant qu’eux. Je pense qu’il serait bien de recueillir ces informations sur des cassettes et de les utiliser dans les stations de radio » (Oosten et Laugrand 2010 : 232). Quant à Felix Pisuk, de Rankin Inlet, il apportera lui-même des cassettes audio lors du troisième jour, comme pour s’assurer que nos réserves seraient suffisantes pour tout enregistrer. Au-delà de cette divergence sur le plan des moyens, Inuit et Déné Tha’ partagent pourtant des objectifs semblables, à savoir la valorisation des savoirs, leur transmission et l’affirmation de leur vitalité.

Un autre point commun entre les ATIS et l’approche privilégiée par Jean-Guy Goulet se situe sur le plan de l’interaction, les Inuit comme les Déné Tha’ se montrant réceptifs à une anthropologie expérientielle qui implique la pleine participation de l’anthropologue, à la fois comme facilitateur d’un processus de transmission et comme simple participant, sa provenance de l’extérieur étant ici instrumentalisée. Lors du second atelier de Rankin Inlet, en 2002, les aînés proposèrent d’aller plus loin encore dans les expérimentations en proposant de jouer une saynète au cours de laquelle chacun pourrait faire des démonstrations sur différents thèmes : l’initiation chamanique, le qilaniq, les rituels de conversion, les techniques de résolution des conflits, etc. Les aînés sollicitèrent alors Jarich Oosten, dont la barbe rappelait celles des missionnaires, afin qu’il représente un prêtre catholique venu évangéliser les Inuit. Le missionnaire devait d’abord être tué par un chamane mal intentionné, puis ressuscité par un bon chamane qui, ce jour-là, fut joué par Felix Kupak, un pilier du catholicisme dans son village natal de Naujaat et très connu aussi pour ses expériences de mort-imminente (voir Laugrand et Oosten 2012).

Cette saynète contribua à créer une atmosphère détendue et offrit l’occasion à tous les participants de discuter de techniques qu’ils avaient jadis pu observer, en particulier sur le plan de la guérison. Parfois, notre participation fut encore plus importante. Lors de la toute première séance de qilaniq, en 2000, Jarich Oosten et moi-même furent ainsi invités par l’officiant à tester la présence de l’apirsaq, l’esprit d’un défunt, en saisissant la lanière qui entourait la tête de Levi Iluittuq.

Ces démarches ne font pas de l’anthropologue un indigène, et les Inuit n’ont certainement pas de telles attentes. Dans le contexte des ATIS, nous avons d’ailleurs toujours assumé notre position externe, à savoir celle d’étrangers en situation d’apprentissage des cultures inuit. Les aînés ont vite saisi notre posture, nous comparant aux oies qui, chaque année, visitent le grand Nord et s’en retournent ensuite. Mais plus que cela, la position externe de l’anthropologue est peut-être ici ce qui a permis aux participants de jouer pleinement le jeu, d’occuper une scène créée pour eux, chacun étant libre de l’investir à son goût. On peut se demander si l’étranger ne dispose pas ici d’une position adéquate pour faire naître des discussions qui, autrement, pourraient être vues comme des prises de pouvoir ou des partis pris. Parions que les anthropologues sous-estiment la valeur de cette position externe qu’ils occupent et qui, pourtant, peut s’avérer bénéfique pour la production et le partage des savoirs.

Dans cet article, je propose donc de revenir en détail sur le cas du qilaniq pour illustrer l’intérêt de l’approche des ATIS sur le plan ethnographique et réfléchir sur la pertinence de tels formats pour l’anthropologie à une époque où nombre de peuples autochtones entendent faire valoir leurs perspectives et contestent les approches plus classiques de cette discipline[1].

Le qilaniq : du xvie siècle au Nunavut contemporain

Le rituel du qilaniq est probablement l’un des rituels les plus anciens que les Inuit ont conservés à travers les âges. Au xvie siècle, le capitaine George Best en offre les premières descriptions. Cet officier naval, qui accompagne Martin Frobisher dans ses expéditions arctiques pour trouver le passage du Nord-Ouest (1576-1578), décrit de telles pratiques chez les Inuit de la Terre de Baffin qui, à l’aide d’un bâton, d’une lanière et de prières soulèvent des grosses pierres (Best, cité par Stefansson 1938 : 127). À l’époque, Best ne saisit pas bien ce qu’il observe, croyant que les Inuit recourent à cette technique lorsqu’ils souffrent de maux de tête. Il offre toutefois la toute première description du qilaniq. Trois siècles plus tard, Franz Boas (1888 ; 1907 : 511) fera référence à ces esprits des pierres que les Inuit considéraient comme de puissants esprits :

Lorsque le gibier se fait rare depuis un certain temps, un angakok (un chamane) s’adresse à un gros rocher, comme s’il parlait à Nuliayoq, en lui demandant pour quelles raisons il n’y a pas de gibier. Et le rocher alors lui répond, en indiquant qu’un tabou a été violé. Et pendant ce temps, la terre se met à trembler. Il n’y a plus qu’un vieil homme qui a encore ce pouvoir.

Ici, les pierres servent de médiateurs entre l’action du chamane et la terre ou la mer, via les mots que l’officiant adresse à Nuliajuq, la femme (l’inua) de la mer. C’est dans ce contexte que Boas (1901 : 135) décrit à son tour la technique divinatoire du qilaniq :

Une lanière est placée autour de la tête d’une personne qui s’allonge à côté du patient. Il s’appelle le keleyak (qilajaq). La lanière est attachée à l’extrémité d’un bâton qui est tenu en main par l’angakok, appelé dans ce cas le keleyew (qilajuq). Alors ce dernier appelle l’âme d’une personne morte. Dès qu’une telle entité arrive, la tête du keleyak devient si lourde qu’elle ne peut plus être soulevée. À ce moment, il demande. « Est-ce que l’âme d’untel est présente ? » S’il mentionne le bon nom, la tête ne peut pas être levée. Ensuite, il continue de poser des questions sur la nature et l’issue de la maladie, auxquelles l’âme du défunt est censée répondre, ce qui rend impossible la levée de la tête si la réponse est affirmative et inversement si la réponse est négative. Dès que l’âme du défunt quitte le corps du patient, sa tête peut de nouveau être déplacée sans difficulté.

Boas considère cette pratique comme un rituel de guérison rendu possible grâce à l’intervention de l’âme d’un défunt dont la présence se traduit par la lourdeur de la tête. Boas (1907 : 492) précisera plus tard le mécanisme, soulignant qu’une grande difficulté est celle de nommer, donc d’appeler, le bon apiqsaq (le bon esprit). Après Boas, d’autres observateurs décriront le qilaniq. Le capitaine Comer, qui en sera témoin, fera observer que les noeuds visibles sur les lanières de caribou utilisées comme cordes indiquent le nombre de maladies que le chamane a su guérir (Boas 1907 : 512). Dans le sud de la Terre de Baffin, le révérend E.J. Peck décrira également cette pratique (Laugrand, Oosten et Trudel 2006 : 318), associant cette fois le poids de la tête à la culpabilité.

Dans les années 1920, Knud Rasmussen (1929 : 141-143) relate les détails d’une séance qui vise à identifier la cause d’une maladie, soulignant que le succès de pareils rituels n’était jamais assuré et qu’il fallait souvent s’y reprendre à plusieurs reprises. Rasmussen note lui aussi que l’esprit doit avant tout se manifester et répondre à l’appel de l’officiant. Un court extrait donne une idée du processus. Les participants sont assis autour de l’officiant qui soulève la tête du patient et interroge. Rasmussen explique :

Lorsque la tête devient lourde, et que le qilajəq ne parvient plus à la soulever, c’est que l’esprit est présent, le qilajəq doit alors s’exprimer ainsi : « taiga tagvun·arputit aŋer∫u·ta·nik un·ernialerputit » : « Maintenant tu es là. Dis-nous quelle est la cause des souffrances du patient ? »

Et il continue : « tauwiniu∫utit ? » : « Es-tu un esprit qui a un jour été un être humain ? »

La tête devient lourde, l’esprit répond : « oui ».

Le qilajəq continue alors à poser des questions : « aipatiminik ? »

Ce terme, tiré de la langue chamanique, signifie : « Est-ce que la maladie est due à la consommation d’aliments interdits ? »

Et la séance continue ainsi pendant des heures. Selon Rasmussen, le qilaniq n’était pas l’apanage des chamanes, il représente même une technique faible du chamanisme, les plus grands chamanes ayant suffisamment de pouvoir pour s’en passer. Chacun pouvait le pratiquer, en particulier les personnes les plus âgées ainsi que les femmes. Lorsque la tête du patient devenait lourde, c’était le signe qu’un apirsaq, un esprit auxiliaire, était arrivé et avait répondu présent à l’appel de l’officiant. La séance pouvait alors démarrer. Les questions sont formulées dans la langue des esprits et non en langue commune, mais aussi de manière à ce que cet apirsaq puisse répondre par oui ou par non. Il apparaît ici que l’apirsaq est l’esprit d’un défunt, ce que les aînés de Rankin Inlet nous ont également expliqué (Laugrand et Oosten 2010b). Chez les Nattilingmiut, Rasmussen (1931 : 295) souligne que le chamane pouvait même utiliser sa propre jambe, ou la jambe d’une autre personne, pour officier.

Après les travaux de Rasmussen, il faut attendre les années 1960 pour retrouver des descriptions de cette pratique. Non sans paradoxe, les plus détaillées ont été recueillies par des missionnaires oblats, et en particulier par le père Van de Velde qui décrit une de ces séances à Kugaaruk, le 1er juin 1957. Franz Van de Velde (1957) explique que ce rituel est mis en oeuvre à des fins multiples, p.ex. pour trouver la raison d’une maladie, identifier les causes d’une famine, etc., et que les questions doivent effectivement être posées dans la langue des esprits tuurngait, ces derniers répondant alors par des signes comme la lourdeur ou, au contraire, la légèreté. Aux yeux du missionnaire, les apirsait se comparent à des anges gardiens, ce qui explique peut-être son ouverture face au rituel :

Tout le monde sait que Iksiwalitark était sorcier et que son esprit protecteur était « Kanayok » […] ; il l’invoquait et s’en faisait soi-disant aider. Pas seulement les sorciers avaient ces esprits protecteurs ; tous en avaient, mais de qualité et de force différentes. Les Apersait, sous le point de vue chrétien, pourraient être remplacés éminemment par nos anges gardiens. Un esquimau me dit un jour : « Inungnut ikajoteoyut, apersaoyut » [« Pour les esquimaux ils sont gardiens ou apersait »]

Van de Velde décrit la technique du qilaniq dans des détails qui se vérifieront tous lors des démonstrations que nous filmerons plus de cinquante ans plus tard :

L’Esquimau qui veut recevoir une réponse se met sur le lit esquimau (iglerk), il retire son capuchon et se couche sur le dos, les pieds tournés vers le fond de l’iglu. Celui qui va faire le manège s’assied à la droite du sujet couché. Il prend sa mitaine, lui couvre le visage de façon que toute la tête soit enveloppée maintenant. Puis, avec une corde d’udjuk (phoque barbu) il fait un noeud autour de la tête de celui qui est couché.

Selon Van de Velde (1957), le qilajaq (le patient) doit se positionner sur le sol avec les pieds vers l’intérieur. Le qilajuq (le chamane), lui, s’assoit du côté droit et dirige ses pieds vers l’extérieur. Il peut alors tirer la lanière avec ses deux mains. Le qilajuq et les participants doivent rester silencieux jusqu’à ce que la tête du patient allongé sur le sol devienne lourde. Et à ce moment-là tous disent ensemble : « Okremangetok – iktariksiyok : il est lourd ». Van de Velde rappelle que « le mot okremangetok est employé avec la signification de « à l’état de cauchemar ». « Par exemple : un enfant qui dort et se lève en sursaut, pleurant, se levant en criant, il parle, mais ne se rappelle rien par la suite ; on pourrait presque dire somnambule (itiblertok) ». Lorsqu’une lourdeur est perçue, le groupe commence alors à solliciter l’esprit. Tout le monde, y compris le qilajaq, la personne allongée, peut participer. Et le qilajuq, lui, continue à tirer la corde à chaque question. Si la tête est lourde, la réponse est affirmative. Et la séance ainsi se poursuit. Van de Velde en reproduit le dialogue :

Apersa ? Esprit (au vocatif) ?

Unnerniarputit (okraniarputit) ? Tu vas parler n’est-ce pas ?

Tagva nalungilatit ? Voilà que tu n’ignores pas ce que nous voulons savoir ?

Pidjutani nalungilatit ? Connais-tu cette affaire ?

Taovinermik pipkrajaugami ? Est-ce un ancien Esquimau qui lui a fait cela ?

Issarotararsluni ? Est-ce un mâle ?

Saniliangoluni, issarotakrarani ? Une femme couchée à côté de son mari ?

Et lorsque la tête soudain devient lourde, on entend « nellautauyok » (probablement « il reste sur le sol »), il a la réponse, parce que la tête est lourde (okremangertok). C’est ainsi que les Inuit parvenaient donc à savoir qui avait transgressé un interdit ou outrepassé une règle, comme d’avoir fait quelque chose alors que la femme avait ses menstruations. Et parfois, souligne encore Van de Velde, la personne admettait elle-même ses transgressions. Mais s’il s’agissait d’un mensonge, la tête devenait légère, et on entendait : « kiongitok, nellautaungitok » (« il ne reste pas sur le sol »). Le missionnaire remarque qu’après la séance, l’officiant devait souffler sur l’endroit où il avait officié : « Les sorciers se réclamaient de leur pouvoir pour remporter une victoire sur une âme, rien qu’en soufflant dessus. » Et le patient pouvait alors entièrement se relever.

La description du père Van de Velde est l’une des plus détaillée dont on dispose, probablement avec celles qu’Asen Balikci a enregistrées un peu plus tard dans le même village auprès de plusieurs aînés netsilik qui ont pratiqué cette cérémonie[2]. À Igloolik, Bernard Saladin d’Anglure a recueilli le témoignage de Ujarak qui pratiquait le rituel avec sa propre jambe (Saladin d’Anglure 2001 : 135-6). Rose Iqallijuq, son épouse, a confirmé que cette pratique était accessible à tout le monde (ibid. : 133) : « Même aujourd’hui, n’importe qui peut pratiquer le qilaniq, même s’il ou elle n’est pas chamane. Mais il faut une lanière. » Mais selon les Iglulingmiut, il n’était jamais recommandé de pratiquer le qilaniq avec une personne trop proche de soi, au risque de causer des interférences ou, plutôt, de placer l’apirsaq dans la confusion (ibid. : 136-137). Rasmussen (1929 : 141) précise qu’Ava, par exemple, la femme d’Orulo, ne pouvait pas pratiquer le qilaniq si le qilajaq portait le même nom qu’elle, ce qui suggère le rôle majeur que joue ici atiq, l’âme-nom. De la même manière, Michèle Therrien souligne que « [l]a pratique du qilaniq représentait une lourde responsabilité car si tarniq ne réintégrait pas le corps, la mort s’ensuivait » (Therrien 2002b : 179). Dans le qilaniq, toutes les composantes de la personne semblent donc mobilisées, l’objectif étant de relier momentanément des vivants à l’esprit (apiqsaq) d’un défunt dont on attend qu’il révèle les causes d’une maladie ou d’un malheur.

Ces données sont remarquables car elles montrent que, du xvie siècle au xxe siècle, alors que leurs sociétés ont connu de profonds bouleversements, les Inuit ont conservé une pratique divinatoire leur permettant de bénéficier de l’aide de leurs défunts. Là comme ailleurs, le rituel a sans aucun doute connu des transformations – et surtout une actualisation, pour reprendre l’expression de Robert Crépeau dans un autre contexte (Crépeau 2008 : 71). Il reste maintenant à voir comment le rite lui même est devenu un geste politique dans le contexte du Nunavut et de la volonté des Inuit à promouvoir l’inuit qaujimajatuqangit, « les savoirs d’antan qui conservent toujours une pertinence ».

Mettre en scène et filmer le qilaniq : du geste symbolique à l’affirmation politique

La naissance des ATIS est contemporaine à celle du Nunavut et il faudrait être aveugle pour ne pas voir d’entrée une relation entre ces événements, les Inuit ayant décidé de reprendre en mains leur destinée et de valoriser leurs traditions. Ce point s’avère particulièrement évident dans cette politique de l’Inuit qaujimajatuqangit qui s’est traduit, par ailleurs, par la renaissance d’autres pratiques, comme celles qui accompagnent la chasse à la baleine, des chasses collectives qui ont lieu maintenant chaque année depuis 2000 (Laugrand et Oosten 2013).

Examinons trois occasions au cours desquelles les aînés inuit ont décidé de démontrer et de réaliser des séances de qilaniq. Nous verrons que les aînés ont chaque fois décidé de franchir un pas dans la valorisation de leurs traditions.

Qilaniq à Rankin Inlet, en 2000 : un premier pas

Lors du premier atelier organisé à Rankin Inlet en 2000, Levi Iluittuq, de Kugaaruk, avait mentionné dès le départ qu’il arriverait en retard, ayant déjà un rendez-vous médical à Yellowknife en vue d’une opération à la main. S’inquiétant de cette douleur, Iluittuq demanda aux autres aînés présents qu’une séance de qilaniq soit mise en oeuvre. Les aînés donnèrent tous leur consentement. Mariano Aupilaarjuk, de Rankin Inlet, précisa qu’il ne pourrait cependant pas faire le qilajaq ou le qilajuq, étant un fervent catholique : « … la raison pour laquelle je ne vais pas essayer le qilajuq c’est parce que j’officie aussi à l’église », déclara-t-il. « C’est pour cela que je ne vais pas le faire. Je l’ai vu faire déjà. Je saurais le reconnaître aussi… Je crois dans le pouvoir de cette technique, je ne vais pas le faire mais je suis d’accord que ce soit pratiqué », poursuivit-il.

Après une longue discussion, et après une séance de danse au tambour, tous les aînés acceptèrent donc de mettre en oeuvre le rituel pour venir en aide à Iluittuq. Tous consentirent à ce que la séance puisse être filmée, celle-ci ayant lieu dans une cabane qu’Ollie Itinnuaq avait construite spécialement pour l’atelier.

Qilaniq et qilauti : parenthèse

La soirée débuta avec une danse au tambour, comme s’il fallait bien montrer aux esprits que les humains étaient joyeux et détendus et que les conditions de leur venue étaient favorables. Ce n’est que bien plus tard, à l’occasion d’une réflexion sur les liens qui unissent le qilaut, le tambour, et le qilauti, la lanière en peau de phoque utilisée pour le qilaniq, que nous comprendrons ce préalable. Rasmussen (1929 : 228-229) a été l’un de premiers à suggérer un lien entre ces deux techniques, le tambour et la danse qui l’accompagne jouant un rôle important dans le chamanisme. Dans sa description des festivals de chants tels que célébrés à Igloolik, Rasmussen rapporte ainsi :

Celui qui a une composition originale s’avance maintenant, tenant le grand tambour ou tambourin, appelé qilaut, terme peut-être lié au qilavuq mentionné précédemment : l’art d’entrer en contact avec les esprits en dehors de l’invocation ordinaire. Car qilaut signifie littéralement : « ce par quoi les esprits sont appelés ». Ce terme pour le tambour, qui avec son grondement mystérieux domine le ton général des chansons, est sans aucun doute une réminiscence de l’époque où toute chanson était sacrée. Car les anciens croient que le chant est venu à l’homme des âmes de la Terre des Morts, apporté par un chaman ; les chansons spirituelles sont donc le début de toute chanson. Et la relation directe entre les chansons et les esprits s’explique également par le fait que chaque Esquimau qui, sous l’influence d’une émotion puissante, perd le contrôle de lui-même, se transforme par le chant, que l’occasion soit agréable ou non.

Il faut ajouter que nombre de danseurs indiquent qu’en frappant le tambour, ils parviennent à se reconnecter aux esprits et aux défunts qui les entourent. Se connecter aux ancêtres se fait d’abord par les pisiit, les chants personnels que les vivants héritent des défunts. Le tambour lui même est marqué sur le plan visuel, et un lien peut être établi entre la fermeture des yeux du danseur au moment de sa performance et le fait que la partie centrale du tambour, celle qu’il ne faut pas toucher en frappant le cadre seulement, se nomme « l’oeil du tambour ». Pour spéculer un peu, on pourrait penser que la fermeture de l’oeil du danseur suggère que c’est maintenant l’oeil du tambour qui opère, et qu’une vision du tambour se substitue donc à la vision individuelle du danseur (Laugrand et Oosten 2007-2008 : 435 ; Laugrand 2018).

Ollie Itinnuaq bat le tambour

Plusieurs autres éléments permettent de comparer le qilaut et le qilaniq. Un premier point est assurément l’obscurité recherchée, soit par le biais de la fermeture des yeux du danseur, soit par le qilajaq à qui on cache le visage. Le danseur comme le qilajaq cessent d’interagir avec la communauté des vivants pour s’ouvrir à des relations avec les esprits ou les défunts. Alors que le danseur au tambour doit agir par certains gestes et certains mouvements, y compris sonores (le iiiiir), et montrer une belle mobilité, le qilajaq étendu sur le sol doit être absolument immobile. Ces comportements respectifs sont précisément requis pour qu’une communication entre les vivants et les défunts, ou les esprits tuurngait ou apirsait, puisse s’établir. D’autres points communs se situent sur le plan matériel, la peau du tambour comme la lanière du qilaniq étant fabriquée avec du caribou (pukiq) ou du phoque. Les deux objets se tiennent aussi par la main gauche (Boas 1888 : 553) et tous deux nécessitent souvent le port d’un gant. Mais les liens entre ces deux pratiques deviennent encore plus explicites quand on remarque qu’elles impliquent toutes les deux une connexion entre les vivants et les défunts et que celle-ci se matérialise par une ligne verticale. Une anecdote rapportée par Jean-Jacques Nattiez (1988 : 45) devient immédiatement significative : « Ivaluardjuk jouait du tambour, et les gens pouvaient entendre le tambour dire quelque chose. Son nom est mort instantanément après qu’il se soit mis à jouer du tambour. » Aujourd’hui, il est intéressant de constater que ces deux pratiques sont bel et bien toutes les deux en voie de renaissance au Nunavut[3].

Dans la société inuite, nous ne trouvons pas de culte des ancêtres, mais les défunts jouent un rôle crucial dans la vie sociale, et leurs descendants continuent à en dépendre. L’importance des morts ne s’observe pas facilement car ces derniers dominent rarement dans les contextes rituels. Il n’y a cependant guère de rituel où ils ne sont pas présents. Ainsi, les visites que les vivants effectuent sur leurs tombes sont bénéfiques pour leurs descendants et leurs homonymes. Des petits cadeaux sont offerts aux défunts dans de nombreux contextes, tels qu’au moment de la naissance et de la mort. En effet, les défunts sont considérés comme des donneurs de gibier, et les gens partagent avec eux des boissons et de la nourriture pour qu’ils continuent à les aider et à leur donner de la chance. Dans le système de dénomination, les morts sont représentés chez les personnes vivantes, et ces relations sont prises très au sérieux si bien qu’un parent décédé peut être la seule aide que l’on peut obtenir en cas de besoin ou dans une situation critique. Aujourd’hui encore, de nombreux témoignages de femmes inuit relatent comment des parents décédés leur ont rendu visite dans leurs rêves pendant la grossesse, souhaitant que leur nom soit transmis au futur enfant. En somme, les morts sont toujours présents de deux manières : représentés comme homonymes et comme soutien. Les descendants sont tenus en grande partie responsables du sort des défunts qui peuvent rendre des ancêtres bienveillants et prêts à soutenir leurs homonymes vivants, ou, à l’inverse, les transformer en tupilait mal intentionnés qui auront l’intention de détruire ceux qui ne les respectent pas ou de semer la maladie. Les descendants et les homonymes doivent ainsi honorer leurs défunts en les respectant, en suivant des règles et en transmettant leurs noms aux enfants de générations à venir. Mais les gens ne doivent pas trop s’attacher non plus aux défunts et savoir s’en défaire. Les aînés insistent sur le fait qu’il ne faut pas trop les pleurer.

Les noms des personnes décédées doivent être rappelés autant que possible, et les défunts continuent à vivre dans les histoires et les chansons qui les mettent en scène et que se racontent les vivants. Il est manifeste que, dans le qilaniq comme dans le qilauti, les vivants s’adressent donc aux défunts et se relient à eux par le biais d’invocations sonores.

Retour à la séance de qilaniq de Rankin Inlet

Après une série de danses au tambour, les aînés entrèrent tous dans la cabane. Poussant la table, Iluittuq s’allongea sur le sol, plaçant ses pieds vers l’intérieur, le visage couvert par un gant. À la demande d’Itinnuaq, Luke Nuliajuk, originaire d’Uqsuqtuuq, accepta de jouer le rôle du qilajuq. Il accrocha donc la lanière autour de la tête d’Iluittuq et se mit à la soulever. Les autres aînés se placèrent autour d’Iluittuq et la session put alors commencer. (Les citations qui suivent sont du verbatim.)

Itinnuaq — Il nous faut un apirsaq. Tu es l’apirsaq qui nous a été indiqué. Je me demande bien ce que c’est.

Pisuk — C’est peut-être à cause de moi.

Itinnuaq — Cela doit être un bon qilaniq. Cela doit venir de la direction du irq&uqquaq, celle du soleil. Cela doit être quelqu’un qui est compétent en matière de qilaniq. Je me demande bien ce que c’est. Je me demande d’où cela vient ? Peut-être que cela vient de la personne qui est allongée sur le sol ?

Nuliajuk — La tête est très légère.

Pisuk — Peut-être que cela vient de moi.

Nuliajuk — C’est très facile à soulever.

Itinnuaq — Je me demande ce que c’est. C’est très difficile de le savoir. Cela vient peut-être de celui qu’on aide ? Lorsqu’on pourra dire ce que c’est ou le voir, que l’on sache ! Posez des questions de manière à ce qu’on puisse savoir d’où cela vient-il ?

Pisuk — C’est peut-être de ma faute, c’est peut-être moi qui cause de l’inconfort ?

Itinnuaq — C’est peut-être moi qui cause cet inconfort.

Angutinngurniq — C’est peut-être à cause de la personne qu’on essaie d’aider, c’est peut-être elle la raison de cet inconfort.

Itinnuaq — Je me demande ce que c’est. Peut-être que la personne qu’on est en train d’aider, celle qui est allongée sur le sol, elle, sait ce que c’est ?

Au départ, les aînés cherchèrent à savoir les raisons qui empêchaient la venue d’un apirsaq. Leurs interventions suggèrent qu’ils considèrent être eux-mêmes à l’origine du problème en raison de fautes commises ou de transgressions non dévoilées. On remarquera ici le parallélisme entre cette séance et celle rapporté avec Angutingmarik par Olsen (Rasmussen 1929 : 141).

Et puis au bout d’un certain temps, Nuliajuk finit par informer les participants que la tête du patient allongé est maintenant devenue lourde. La séance pouvait entrer dans une seconde phase.

Itinnuaq — Peut-être que c’est la personne décédée ? Je me demande de quel défunt il s’agit. C’est très difficile de le savoir. Peut-être que c’est dans la direction de la personne qui est ici allongée sur le sol qu’il faut chercher la cause. Je me demande ce que c’est. Peut-être que c’est un de ses petits-enfants. Peut-être que le défunt est une femme ? Même si je sais comment il faut procéder pour poser des questions, j’ignore quelle est la cause. Cette personne-là doit le savoir, moi je l’ignore. Je ne sais pas quel pourrait être l’apirsaq possible de cette personne qui est allongée sur le sol et qu’on pourrait solliciter. Peut-être que la personne sur le sol a fait quelque chose qui a déplu à l’apirsaq ? C’est très difficile de savoir…

Angutinngurniq — Peut-être est-ce l’atiq, le nom de la personne qui est allongée qui est en cause ?

Itinnuaq — Iluittuq, si jamais tu as une idée de ce que cela peut être, dis-nous le, informe-nous si tu sais.

Iluittuq — Je n’ai aucune idée de ce que cela peut être.

Dans leur pratique, plusieurs avouèrent leur incertitude à l’égard de certains gestes, mais Itinnuaq démontra une grande connaissance du rituel.

À plusieurs reprises, il souligna que même s’il savait poser les questions il ne parvenait pas à trouver la cause de la malade d’Iluittuq. Chacun se mit alors à formuler des questions. Josie Angutinngurniq suggéra qu’une relation d’homonymie pouvait être à l’origine du problème. Nuliajuk fit savoir qu’Iluittuq ne devait pas avoir honte de révéler la mauvaise action qu’il avait faite :

Nuliajuk — Il n’y a aucune raison qui puisse me rendre embarrassé à ce propos.

Iluittuq — Si j’avais quoi que ce soit à dire de mon côté, je n’hésiterais pas à l’exprimer.

Aupilaarjuk — C’est peut-être parce que la personne qui a sollicité le qilaniq a fait quelque chose qui a déplu à celui qui est aujourd’hui son auxiliaire.

Et comme Iluittuq ne livrait encore aucune confession, Itinnuaq invita Suvaksiuq à soulever la lanière en la récupérant des mains de Nuliajuk. Suvaksiuq ressentit immédiatement une lourdeur. Itinnuaq suggéra qu’Iluittuq avait peut-être verbalement blessé quelqu’un. Pujuat Taparti émit une autre possibilité : « Peut-être que cette personne a laissé traîner ses vêtements – qui ont été portés par une autre personne qui n’avait pas le droit de faire cela ? » À cet instant, Henry Kablaalik fut invité à soulever la tête pour constater la présence de l’apiqsaq. Mais il enjamba accidentellement le corps allongé de Iluittuq. L’effet fut immédiat. Ces gestes firent partir l’apirsaq, la tête du patient allongé devenant alors de nouveau toute légère. Et Itinnuaq de faire remarquer : « Dès que quelqu’un les chevauche, les esprits quittent immédiatement le corps. On ne doit pas chevaucher un corps. Il faut plutôt contourner le corps de la personne. » Après cet incident, la séance de qilaniq put reprendre et les participants revenir sur le problème de santé d’Iluittuq. Cherchant toujours la cause du problème d’Iluittuq, les aînés soulèvent la question de sa passivité lors de séance divinatoire, essayant de l’inviter à trouver à son tour les raisons de son malaise :

Itinnuaq — Si seulement on était arrivés à savoir. Si seulement on réussissait à trouver la cause. C’est aussi beaucoup plus difficile dans ce cas, parce qu’Iluittuq lui-même ne nous dit rien.

Angutinngurniq — Oui, c’est vrai que c’est beaucoup plus difficile dans ce cas. Lui aussi est supposé se poser des questions, car il connaît certainement la raison possible. Jadis, les patients posaient des questions eux-mêmes à l’apirsaq.

Et Angutinngurniq de s’adresser alors directement à Iluittuq, qui ne pouvait dès lors rester silencieux :

Angutinngurniq — Est-ce qu’il y a quoi que ce soit à propos de quoi tu es embarrassé ?

Iluittuq — Oui, j’ai fait des choses pour lesquelles j’ai eu honte.

Angutinngurniq — On n’est pas censé se sentir embarrassé par ce genre de choses.

Itinnuaq — Ce serait beaucoup mieux de régler cette affaire et sa cause, pour que cela devienne du passé.

Pisuk suggéra que le problème d’Iluittuq pouvait avoir un lien avec les contacts qu’il avait avec les femmes… Et Iluittuq reconnut finalement que cela était bel et bien possible.

Iluittuq — Il se peut que ce soit la cause. J’ai touché des femmes que je n’aurais pas dû toucher.

Nuliajuk — Si tu étais né à l’époque de nos ancêtres, cela n’aurait pas été embarrassant. Jadis, on n’était pas censé être gêné par ce genre de choses.

Les aînés se montrèrent alors convaincus que là se trouvait la véritable raison du problème de Iluittuq.

Pisuk — Ceux qui disposent de grands pouvoirs à pratiquer le qilaniq sont parfois capables de deviner ce qu’est la cause. C’est très difficile d’identifier la cause réelle. C’est difficile de savoir. On ne sait pas.

Angutinngurniq — Aurait-il touché des femmes qu’il n’aurait pas dû ? Je me demande bien ce qui peut être la cause. C’est très difficile de savoir.

Itinnuaq — C’est extrêmement difficile de savoir.

Angutinngurniq — C’est parce qu’il a quelque chose qui l’embarrasse qu’il ne veut pas l’avouer. C’est toujours comme cela.

Même si cette séance ne fut donc pas un plein succès, puisque la raison de la douleur à la main de Iluittuq demeurait probable sans être vraiment identifiée, les aînés se dirent très heureux de la démonstration. Dans leur mise en oeuvre du rituel, ils se montrèrent engagés à faire de leur mieux et à répondre à la demande d’Iluittuq. Pour les aînés comme pour nous, il était maintenant manifeste qu’un problème de santé ne tient pas tant ou seulement à un désordre biologique, mais qu’il découle de conséquences de gestes perpétrés dans le passé.

Après la séance consacrée à Iluittuq, les aînés ont continué à se pratiquer, et Peter Suvaksiuq a exprimé sa joie d’avoir réussi à sentir la lourdeur de la tête d’Angutinngurniq – qui a expliqué que cela n’était pas facile dans son cas :

J’ai connu des gens expérimentés dans l’exécution de qilaniq qui ont essayé de m’utiliser mais je ne suis jamais parvenu à devenir lourd. Les tuurngait sont très délicats et méfiants à mon sujet, même ceux qui ne sont pas mauvais. C’est la première fois que je deviens lourd, quand Suvaksiuq a utilisé ma tête pour faire le qilaniq. Ceux qui ont la capacité de découvrir la cause de la maladie sont facilement qilagiktut. Je pense que Suvaksiuq est qilagiktuq. Même s’il tirait fort, je ne pouvais pas sentir la corde. C’est la première fois que je deviens lourd, alors je le considère comme qilagiktuq. D’autres ont essayé par le passé mais n’ont pas réussi à me faire atteindre la lourdeur.

Suvaksiuq a répondu aux compliments d’Angutinngurniq en lui promettant un petit cadeau en retour, à savoir un stylo tout neuf : « Hier, j’ai pensé que si nous faisions cela, je donnerais un stylo neuf à la personne. Je n’ai rien dit mais j’y ai pensé. J’ai pensé que je donnerais cela à la personne dont la tête deviendrait lourde. »

Finalement, Jarich Oosten et moi-même furent invités à soulever la lanière. Et à la grande satisfaction des aînés, nous fîmes part au groupe que nous ressentions sans aucun doute une lourdeur.

Le qilaniq à Arviat (2003) et à Kugaarruk (2004) : la découverte des variantes et l’entrée du qilaniq à l’école

Dans un atelier organisé trois années plus tard à Arviat (2003) les Ahiarmiut ont à leur tour souhaité montrer comment leurs parents pratiquaient le qilaniq avec un bâton. Rasmussen (1930 : 61) avait déjà décrit cette variante :

À côté des pratiques chamaniques ordinaires, ces gens connaissent aussi le très habituel qilaneq, sauf qu’ici ils utilisent un bâton spécial, le qidlaut, auquel ils attachent leur ceinture chamanique. Un morceau de peau couvre la ceinture chamanique, et l’esprit arrive de la manière habituelle par le sol. Lorsqu’un esprit est appelé (qaluheraut), la formule utilisée pour ce type de qilaniq était la suivante : « qaijiniarmata qaijijuarartut qaluheraut qaut : il faut maintenant éclairer ces gens qui veulent savoir ce qui est caché ; Viens ici, qaluheraut, viens ». Cette formule est continuellement répétée jusqu’à ce que le bâton devienne si lourd, que plus personne n’est en mesure de le soulever, lui ou la ceinture chamanique, de la même manière que cela se passe dans qilaneq, lorsque la personne essaie de soulever la tête du patient avec une lanière. Dès que le bâton du chamane devient lourd, cela signifie que l’esprit est maintenant présent, et c’est à partir de ce moment-là qu’on peut lui demander conseil.

Eva Muqyunniq, résidente d’Arviat, se souvenait que son grand-père Aklaujuat utilisait cette technique :

Moi aussi j’ai vu des qilauti. Mon grand-père s’appelait Aklaujuat. Il possédait un bâton. Il y avait toutes sortes d’objets attachés à ce bâton, comme des morceaux de peau de belette. Si vous parveniez à faire bouger ce bâton, cela signifiait que votre santé irait en se dégradant, mais si le bâton demeurait fixé au sol ou là où vous l’aviez placé, cela signifiait que votre santé s’améliorerait. […] Lorsque cela marchait, c’était comme de la médecine pour nous. On pouvait faire que notre corps se porte bien. Je l’ai utilisé moi-même. Je sais comment cela fonctionne. Cela ne fait pas peur. On peut jouer et manipuler le bâton sans aucun risque. On peut l’essayer. Aklaujuat était une personne très ouverte. Nous n’avions pas peur de lui parce qu’il était très ouvert avec nous. On pouvait même jouer avec ce bâton. Dès qu’un problème sérieux se manifestait, comme lorsqu’une personne tombait malade, on pouvait utiliser ce qilauti. Il fonctionnait bien. Tu pouvais essayer de le bouger de toutes tes forces mais il ne bougeait pas d’un poil. Nous sommes nombreux à avoir vu cela. Le bâton restait complètement fixe. Nous sommes ici, nous nous voyons. Nous avons tous vu des gens performer avec bâton. J’ai bien vu Aklaujuaq l’utiliser. Lorsque ce dernier est décédé, on aurait dû placer son bâton dans sa tombe. Mais il est resté là-bas, il y est toujours, même si son propriétaire est mort. Voilà ce que je peux dire du qilauti. Nous ne l’utilisons plus maintenant mais nous racontons des histoires aux gens qui veulent en savoir plus.

Le bâton du qilaniq d’Arviat

Son mari, Job Muqyunniq, raconta que lorsqu’il était jeune, ses amis et lui avaient également l’habitude de manipuler le bâton d’Aklaujuaq :

J’ai vu ce bâton à Qamutalik, juste à l’extérieur d’Arviat. Je l’ai même utilisé. Les enfants avaient l’habitude de le manipuler et de jouer avec dès qu’ils se déplaçaient là en motoneige ou en véhicule Honda. Nous tous nous jouions avec le bâton d’Aklaujuaq. Nous avions le droit de jouer avec. Il était juste posé là afin que les enfants puissent jouer avec et le tester. Mais nous ne pouvions pas le déplacer.

Luke Anautalik, un Ahiarmiut résidant lui aussi à Arviat reçu un qilaut d’Aklaujuaq :

Le qilaut était l’instrument le plus faible qu’un angakkuq pouvait posséder. Il n’avait pas beaucoup de pouvoir. Moi, j’avais le qilaut d’Aklaujuaq. J’ai été un de ceux à qui il en a donné un. Ce bâton n’était pas très puissant. On pouvait juste s’asseoir et l’utiliser sans vraiment bouger. Les questions nous arrivaient des uns et des autres autour de nous. Seuls ceux qui avaient des questions à poser avaient le droit d’être présents. Les questions étaient simples et on obtenait facilement les réponses. On pouvait, par exemple, demander si on aurait une bonne santé, ou si on irait mieux. Et parfois, le bâton ne se fixait pas. Je ne comprends pas tout moi-même. …Mais lorsque l’on posait une question et que la réponse était « oui », le bâton se fixait au sol.

Même si, pour Anautalik qui a été initié au chamanisme, le bâton représente une technique faible, il confie ne pas tout saisir dans sa manipulation. Selon Eva Muqyunniq, les gens attachaient parfois des choses à ce bâton. « Il n’était pas décoré mais les gens y attachaient des choses autour... ». Elle ajouta que le bâton était parfois aussi recouvert de peau, en particulier du pukiq, de la peau provenant de la partie ventrale du caribou.

À Arviat, Eva et Job Muqyunniq apportèrent un qilaut fabriqué spécialement pour l’occasion. L’objet mesure près de 60 cm de long et trois de diamètre. Il était décoré avec des lanières de peaux de caribou de couleur blanche et noire avec des bandes de papier rouge. Ce fut avec un grand honneur et une certaine stupéfaction que je reçus cet objet que le couple m’offrait en cadeau en m’expliquant que c’était une copie conforme du bâton que possédait jadis Aklaujuaq.

Lors de l’atelier, Job Muqyunniq souhaita faire une démonstration de la technique, acceptant que l’épisode soit de nouveau filmé. Plaçant le bâton sur la table, il le saisit de la main gauche qui restait fixe, puis s’aida de la main droite pour le soulever. De nombreuses discussions s’ensuivirent et les plus jeunes en profitèrent pour poser des questions aux plus âgés.

Selon les aînés, les techniques de qilaniq sont fort variées, et le corps d’une autre personne n’est pas toujours requis. Kupak, originaire de Naujaat, a expliqué à cette occasion :

Je sais aussi pratiquer le qilaniq. Il y a plusieurs manières de le faire ; elles sont un peu différentes. Parfois, on utilisait sa propre jambe, parfois une lourde pierre, et parfois on pouvait également placer un bâton à l’intérieur d’un atigi, un parka en peau de caribou. Il existe vraiment bien des façons de faire le qilaniq. On peut vous les montrer.

Arviat 2003

À Arviat, les aînés se montrèrent très ouverts à démontrer ce rituel. Cette fois, l’avis était unanime et les démonstrations des Ahiarmiut attendues par les Inuit netsilik qui étaient présents.

En 2002, une nouvelle séance de qilaniq eut lieu à Rankin Inlet mais cette fois à l’extérieur et dans le cadre d’une pièce de théâtre. La démonstration fut complétée par plusieurs autres, notamment par une initiation dans l’eau glacée et la tuerie d’un tupilaq, un mauvais esprit, par Luke Anautalik. Tenu à distance, le public inuit qui s’était rendu sur les lieux de la cabane fut très impressionné, et lors du retour plusieurs Inuit nous dirent qu’ils avaient maintenant la conviction qu’Anautalik était un chamane. D’autres nous accusèrent d’avoir fait apparaître le démon.

En 2004, les aînés souhaitèrent de nouveau démontrer la technique du qilaniq à Kugaaruk. La manifestation n’eut pas lieu dans la toundra mais cette fois à l’école de la communauté, au coeur du village, place forte du catholicisme. Dans l’école, comme la salle de réunion spécialement conçue en forme d’igloo pour l’enseignement des savoirs était disponible, les aînés en demandèrent l’accès. Ce cadre alliait tradition et modernité, mais il marquait surtout une étape de plus. Aux yeux de plusieurs, l’initiative paraissait même osée, et la directrice se montrait hésitante à accepter.

Felix Pisuk démontre le qilaniq à l’extérieur

Luke Anautalik possédé par un tupilaq

Luke Anautalik récupéré par deux chamanes qui soufflent sur son corps

Peter Suvaksiuq se préparant pour l’immersion dans l’eau

Les aînés décidèrent alors de couvrir les fenêtres afin de créer un cadre plus intime et obscur, comparable à l’atmosphère d’un grand iglou. Mais plus que cela encore, les aînés acceptèrent pour la toute première fois de former quelques très jeunes Inuit. Un nouveau cap était franchi. Alors qu’à Rankin Inlet, la manifestation avait eu lieu dans une cabane sans aucun témoin, à Arviat la manifestation se déroula en présence de deux jeunes femmes. À Kugaaruk, il était maintenant décidé que des jeunes devaient être présents et apprendre les techniques. Plusieurs aînés se lancèrent donc dans une série de démonstrations.

Felix Kupak voulut montrer comment on pouvait faire le qilaniq avec un bâton à neige placé à l’intérieur d’un manteau en caribou. Après les aînés, les jeunes qui le souhaitaient furent invités à pratiquer. La distinction entre une démonstration et un rituel de guérison a rapidement commencé à s’estomper, notamment au moment où les plus jeunes ont découvert l’efficacité de la technique qui leur révélait des problèmes personnels. Les anciens ont fait des commentaires et les ont conseillés autant que possible. Finalement, deux jeunes ont eu plus de chance, mais ils n’ont pas trouvé l’exercice facile jusqu’à ce qu’Angutinngurniq prenne la relève et que le qilajaq devienne lourd.

Afin de protéger les participants, il n’est guère possible de relater plus en détail les découvertes que les participants, jeunes et plus âgés, firent à l’occasion de ces performances. Quelques photos illustrent ces performances, qui se terminèrent en soirée par des danses au tambour dans l’aréna de la communauté.

Ollie Itinnuaq démontre le qilaniq

Felix Kupak utilise un parka pour le qilaniq

Josie Angutinngurniq au qilaniq

En somme, alors que les anthropologues que nous sommes avaient été invités à essayer de soulever la tête du patient à Rankin Inlet, ou que l’on nous avait offert un bâton cérémoniel deux ans plus tard à Arviat, à Kugaaruuk l’année suivante, les Inuit étaient dorénavant les seuls à occuper la scène, comme si le groupe avait maintenant acquis toute l’assurance nécessaire pour se passer des anthropologues et se concentrer sur la transmission de ces pratiques aux plus jeunes.

Conclusion

Dans son article publié en 2000, l’année même où nous avons organisé notre tout premier atelier à Rankin Inlet, Jean-Guy Goulet conclut avec raison que « les cérémonies, les rituels et les prières sont des “façons d’agir”, des “pratiques” pour maintenir l’identité autochtone, et que le refus des médias signifie que l’héritage autochtone n’est pas à vendre, qu’il n’est pas offert à la consommation touristique ni un spectacle exotique » (2000 : 66). Dans sa thèse consacrée aux Atikamekw, Laurent Jérôme (2010) parvient à des conclusions semblables, soulignant l’importance de ces mouvements d’affirmation identitaire dans les communautés de la Haute-Mauricie. Pour le cas des Inuit, la plus grande ouverture dont ont témoigné les aînés face au sujet et à la possibilité de filmer livre un message assez semblable : les traditions millénaires sont bien vivantes et la divination comme d’autres pratiques chamaniques n’ont pas lieu de disparaître même si les conditions de vie se sont transformées. Hier comme aujourd’hui en dépit des transformations des sociétés inuit et la fin du nomadisme, l’héritage des ancêtres est à préserver. Du point de vue des aînés, ces savoirs doivent être transmis aux plus jeunes générations à condition bien sûr que ces derniers souhaitent apprendre et les utiliser à bon escient. Comme l’écrivent Robert Crépeau et Marie-Pierre Bousquet (2012 : 6), « [l]es concepts de “religion” ou de “phénomènes religieux” chez les Amérindiens et les Inuit contemporains sont associés à des idées contradictoires puisqu’ils évoquent à la fois la tradition et l’emprunt culturel forcé ». Du coup, ces phénomènes religieux se conçoivent « comme un rapport collectif à une matrice de sens qui renvoie ultimement à des ontologies relationnelles s’actualisant dans le dialogue et la négociation avec des ancêtres et les non-humains afin d’assurer la permanence de l’ordre sociocosmique ». On est ici très loin de tout mouvement néo-chamanique ou spirituel en ce sens que la valorisation de ces pratiques ne contredit aucunement l’ancrage des participants dans le catholicisme.

Luke Nuliajuq

Josie Angutinngurniq enseigne la technique à une jeune Inuit dans l’école de Kugaarruuk

Les ATIS donnent accès à des expériences singulières et à des points de vue particuliers. Le décalage temporel que stigmatise Fabian se trouve ici réduit au minimum. Les textes comportent bien entendu de multiples images et des représentations – comment pourrait-on y échapper ? – mais leur valeur est d’offrir la possibilité de connaître les contextes d’énonciation. Michèle Therrien suggère qu’il s’agit d’un « nouveau genre d’oralité pratiquée par les Inuit », d’une « mémoire en action, sollicitée dans un contexte institutionnel pour sauvegarder le contenu d’un savoir oral, mais débouchant sur l’écrit » (2002a : 170). Et le travail semble n’être jamais fini, un atelier en appelant un autre.

En outre, à la multiplicité des points de vue s’ajoute ici une pluralité des lectures, les résultats n’ayant pas les mêmes usages pour tous les participants. D’aucuns pourraient penser que les participants glosent, inventent à l’occasion, mais de tels abus sont rares dans les ATIS. En effet, lorsque les participants se connaissent, l’imposteur ne trouve pas facilement sa place. En ce sens, ce n’est plus ici l’anthropologue qui contrôle l’information mais les participants qui, grâce au système des tours de table, ont toujours la possibilité de valider, ajouter, situer, contester ou critiquer le point de vue exprimé. L’anthropologue reste un facilitateur, astreint aux tâches techniques de l’enregistrement et du film. Facilement adaptables, les ATIS s’avèrent des formats complémentaires aux méthodes classiques de l’anthropologie et du terrain. Ils n’excluent évidemment aucune autre technique mais garantissent la collecte d’informations pertinentes et produites non à l’endroit des anthropologues, mais pour des plus jeunes et à des fins de transmission.

Les ATIS montrent enfin que des étrangers peuvent avoir un rôle à jouer dans les processus de transmission des savoirs en milieu autochtone. Ils conservent leur extériorité mais, comme les autres, ils acceptent de jouer le jeu lorsque la situation s’y prête. De telles occasions reposent bien entendu sur la construction de relations de longue durée avec une communauté ou des familles, un climat de confiance réciproque devant s’installer. Mais les résultats nous semblent à la hauteur des attentes dans la mesure où, en jouant le rôle de facilitateurs, les anthropologues participent à la fabrique d’une ethnographie riche et détaillée, à la production d’informations destinées d’abord aux plus jeunes générations.

Par la place qu’ils accordent à l’expérience biographique, au témoignage et au visuel, les ATIS comportent des risques mesurés. En effet, les dynamiques qui s’enclenchent via les démonstrations et le principe du « faire comme si » peuvent à l’occasion, eu égard aux traditions chamaniques notamment, déboucher sur des interactions d’un autre ordre qui sortent du cadre strictement démonstratif. On l’a vu avec le qilaniq. Les aînés peuvent rapidement sortir de l’espace de la représentation et de la démonstration pour entrer dans des interactions difficiles à prévoir. Pour éviter ces dérapages et ne pas activer des pouvoirs latents, les aînés recourent à des feintes, comme celle d’avoir oublié la fin d’un chant, ce qui permet de ne pas le relater dans son entièreté. Ainsi incomplète, son activation reste impossible et ce savoir est protégé. Dans les films, c’est sous couvert de simples démonstrations anodines que les savoirs se transmettent bel et bien.

En somme, les ATIS rendent visibles la coproduction d’un savoir à travers des expérimentations. Ils réintègrent l’anthropologue au sein de ce processus et l’inscrivent comme un participant. Même s’il ne vit pas le rituel de l’intérieur, l’anthropologue se voit reconnaître une place en tant que facilitateur. Il n’est plus celui qui, de plus haut ou de plus loin, observe, commente ou résume, découpe et reconstruit, mais un participant proche des autres, bien qu’il ne possède évidemment pas le même bagage. L’anthropologue n’a pas à devenir autochtone, il assume sa position d’étranger mais joue le rôle d’un maïeute. Il crée un contexte favorable à la production des savoirs et des pratiques dans un contexte certes artificiel mais où chacun joue le jeu qui lui est imparti. Ce faisant, sa place n’est plus en dehors de la société mais à l’intérieur (Oosten 2005). Il est participant à part entière et sa responsabilisé est engagée. Certains aînés profitent d’ailleurs de ces activités pour poser à leur tour des questions aux plus jeunes ou aux anthropologues, comme si le format introduit pouvait soudain servir à leur propre dessein en ouvrant un contexte d’échanges. Dans les ateliers, jeunes et moins jeunes s’informent ainsi mutuellement, ils découvrent un espace de parole, des traditions tenaces et riches, bref un contexte artificiel et expérientiel où tous les participants peuvent apprendre les uns des autres.

Parties annexes

Note biographique

Frédéric Laugrand est professeur en anthropologie à l’Université catholique de Louvain et codirecteur du LAAP (Laboratoire d’anthropologie prospective). Ses recherches portent sur les cosmologies autochtones, les rapports humains/animaux, ainsi que sur les traditions des Alangan, des Ibaloy et des B’laan (Philippines). Avec Jarich Oosten, il a édité des ouvrages dans le cadre de plusieurs séries bilingues (anglais/inuktitut) : Interviewing Inuit Elders ; Inuit Perspectives of the Twentieth Century et Memory and History in Nunavut. Parmi ses publications figurent un ouvrage édité avec G. Havard, Éros et tabou. Sexualité et genre chez les Amérindiens et les Inuit (Septentrion, 2014), et un autre avec J. Arnakak et L. McComber, Fighting for Our Rights. The Life Story of Louis Tapardjuk (Nunavut Arctic College, 2014). Avec J. Oosten, il a publié Hunters, predators and prey. Inuit perceptions of animals (Berghahn Books, 2014), Reverend E.J. Peck and the Inuit, East of Hudson Bay (1876-1919) [Avataq, 2019] et Inuit, Oblate Missionaries, and Grey Nuns in. the Keewatin, 1865-1965 (MQUP, 2019).

Notes

-

[1]

Outre sa parution dans la revue RAQ, une partie de son contenu a été publiée dans un chapitre de l’ouvrage collectif Mission du rite et rites en mission : Des années 1960 à aujourd’hui (sous la dir. de Philippe Chanson et Erick Capko) en 2019.

-

[2]

Je remercie Asen Balikci qui a eu la générosité de me donner accès à ses enregistrements audio conservés à Gatineau, au Musée canadien de l’histoire.

-

[3]

La danse au tambour renaît aussi au Nunavik, où des aînés et experts comme David Serkoak s’y emploient dans le cadre des activités culturelles enseignées au Nunavut Sivuniksavut ou au Nunavik Sivuniksavut.

Ouvrages cités

- Boas, Franz. 1888. « The Central Eskimo », in Sixth Annual Report of the Bureau of Ethnology to the Secretary of the Smithsonian Institution 1884-85by J. W. Powell, 409-669. Washington : Government Printing Office. [Nouvelle édition 1964, Lincoln : University of Nebraska Press]

- Boas, Franz. 1901. The Eskimo of Baffin Land and Hudson Bay. From Notes Collected by Capt. George Comer, Capt. James S. Mutch, and Rev. E.J. Peck, 1-370. Bulletin of the American Museum of Natural History 15(1).

- Boas, Franz. 1907. Second Report on the Eskimo of Baffin Land and Hudson Bay. From Notes Collected by Captain George Comer, Captain James S. Mutch, and Rev. E.J. Peck, 371-570. Bulletin of the American Museum of Natural History 15 (2).

- Bousquet, Marie-Pierre et Robert Crépeau. 2012. « Introduction. Actualisation du religieux et appropriation du christianisme dans les Amériques autochtones ». Dans Dynamiques religieuses des autochtones des Amériques / Religious Dynamics of Indigenous People of the Americas. Sous la dir. de M.-P. Bousquet et R. Crépeau, 5-13. Paris : Karthala.

- Chanson, P., et E. Capko. 2019. « La valse des esprits. Conversion et divination chez les Inuit du Nord canadien ». Dans Missions du rite et rites en mission. Des années 1960 à aujourd’hui. Sous la dir. de P. Chanson et E. Cakpoo, 249-268. Paris : Karthala.

- Crépeau, Robert. 2008. « Le rite comme contexte de la mémoire des origines ». Archives de sciences sociales des religions 141. http://journals.openedition.org/assr/12552 (consulté le 28 septembre 2018).

- Dorais, Louis-Jacques et Frédéric Laugrand, dir. 2012. « Linguistics and Cultural Encounters in the Arctic. Essays in Memory of Susan Sammons ». Cahiers du CIÉRA. Octobre.

- Fabian, Johanes. 1983. Time and the Other. How Anthropology makes its object. New York : Columbia University Press.

- Goulet, Jean-Guy. 1998. Ways of Knowing. Experience, Knowledge and Power Among the Dene Tha. Lincoln et Vancouver : University of Nebraska Press et University of British Columbia Press.

- Goulet, Jean-Guy. 2000. « Cérémonies, prières et médias : perspectives autochtones ». Recherches amérindiennes au Québec 30(1) : 59-70.

- Goulet, Jean-Guy. 2008. « La dimension religieuse des revendications autochtones au Canada ». Recherches amérindiennes au Québec 38(2-3) : 83-93.

- Jérôme, Laurent. 2010. « Jeunesse, musique et rituels chez les Atikamekw (Haute-Mauricie, Québec). Ethnographie d’un processus d’affirmation identitaire et culturelle en milieu autochtone ». Thèse de doctorat, département d’anthropologie, Université Laval, Québec. http://hdl.handle.net/20.500.11794/22140 (consulté le 3 février 2021).

- Laugrand, Frédéric. 2018. « The “Eye of the drum”. Past and Present of qilaujjarniq in the Canadian Central Arctic (Nunavut) ». Anthropos 113(2) : 491-502.

- Laugrand, Frédéric et Jarich Oosten. 2007-2008. « Connecting to Ancestors: Inuit Drum Dances and Head Lifting Rituals in Nunavut ». Études mongoles et sibériennes 38-39 : 419-470.

- Laugrand, Frédéric et Jarich Oosten. 2010a. « Transfer of Inuit Knowledge in Modern Inuit Society ». Études/Inuit/Studies 31(1-2) : 21-34.

- Laugrand, Frédéric et Jarich Oosten. 2010b. Shamanism and Christianity in the Canadian Arctic. Transitions and Transformations. Montréal/Kingston : McGill-Queen’s University Press.

- Laugrand, Frédéric et Jarich Oosten. 2011. « From the Classroom to the Tundra ». The transfer of Inuit qaujimajatuqangit between Elders and Youth. Our Schools / Our selves 20, 4 (#104) : 135-152.

- Laugrand, Frédéric et Jarich Oosten. 2013. « “We’re back with our Ancestors”. Inuit Bowhead Whaling in the Canadian Eastern Arctic ». Anthropos 108(2) : 431-444.

- Laugrand, Frédéric, Jarich Oosten et François Trudel. dir. 2006. Apostle to the Inuit. The Journals and the Ethnographical Notes of E.J. Peck. The Baffin Years, 1894-1905. Toronto : University of Toronto Press.

- Nattiez, Jean-Jacques. 1988. « La danse à tambour chez les Inuit Igloolik (nord de la Terre de Baffin) ». Recherches amérindiennes au Québec 18(4) : 37-48.

- Oosten, J.G. 2005. « Ideals and Values in the Participants’ View of Their Culture: A View from the Inuit Field ». Social Anthropology 13(2) : 185-198.

- Oosten, J.G. et F. Laugrand. dir. 1999. Introduction. Nunavut Arctic College/Nortext Interviewing Inuit Elders 1. Iqaluit : Nunavut Arctic College.

- Oosten, J.G. et F. Laugrand. dir. 2001. Inuit Qaujimajatuqangit: Shamanism and Reintegrating Wrongdoers into the Community. Iqaluit : Nunavut Arctic College and Nortext.

- Oosten, J.G. et F. Laugrand. 2002. « Qaujimajatuqangit and social problems in modern Inuit society. An elders workshop on angakkuuniq ». Études/Inuit/Studies 26(1) : 17-44.

- Oosten, J.G. et F. Laugrand. dir. 2007. Surviving in different worlds. Transferring Inuit Traditions from Elders to Youths. Iqaluit : Nunavut Arctic College.

- Oosten, J.G. et F. Laugrand. dir. 2010. Hardships of the Past : Recollections of Arviat Elders. Iqaluit : NAC/Marquis.

- Oosten, J.G. et F. Laugrand. 2012. Between Heaven and Earth. The Recollections of Felix Kupak. Iqaluit, NAC.

- Rasmussen, Knud. 1929. Intellectual Culture of the Iglulik Eskimos. Report of the Fifth Thule Expedition 1921-1924, vol. VII, No. 1. Copenhagen : Gyldendalske Boghande.

- Rasmussen, Knud. 1931. The Netsilik Eskimos. Social Life and Spiritual Culture. Report of the Fifth Thule Expedition 1921-1924, vol. VIII, No. 1-2. Copenhagen : Gyldendalske Boghandel.

- Saladin d’Anglure, Bernard. dir. 2001 : Cosmology and Shamanism. Interviewing Inuit Elders 4, Iqaluit : Nunavut Arctic College.

- Stefansson, Viljamur. 1938. The Three Voyages of Martin Frobisher in Search of a Passage to Cathay and India by the North-West, A.D. 1576-1578. From the Original 1578 text of George Best. London : Argonaut Press.

- Therrien, Michèle. 2002a. « Rêves d’une apprentie-chamane inuit ». Cahiers de littérature orale 51 : 169-183.

- Therrien, Michèle. 2002b. « Ce que précise la langue inuit au sujet de la remémoration ». Anthropologie et Sociétés 26(2-3) : 117-135.

- Therrien, Michèle et Frédéric Laugrand. dir. 2001. Perspectives on Traditional Health. Interviewing Inuit Elders, Vol. 5. Iqaluit : Arctic College/Nortext.

- Van de Velde, Franz. 1957. Notes sur les Esquimaux : sorcellerie : krelayut, Pelly Bay, 1er juin 1957. Archives Deschâtelets, HEF 3244.F82C 1.

Liste des figures

Ollie Itinnuaq

Josie Angutinngurniq

Jarich Oosten jouant le missionnaire oblat

Jarich Oosten ressuscité par un chamane (Felix Kupak)

Photo de Felix Kupak

Ollie Itinnuaq bat le tambour

Le bâton du qilaniq d’Arviat

Felix Pisuk démontre le qilaniq à l’extérieur

Luke Anautalik possédé par un tupilaq

Luke Anautalik récupéré par deux chamanes qui soufflent sur son corps

Peter Suvaksiuq se préparant pour l’immersion dans l’eau

Ollie Itinnuaq démontre le qilaniq

Felix Kupak utilise un parka pour le qilaniq

Josie Angutinngurniq au qilaniq

Luke Nuliajuq

Josie Angutinngurniq enseigne la technique à une jeune Inuit dans l’école de Kugaarruuk

10.7202/039796ar

10.7202/039796ar