Résumés

Résumé

Au Québec, les études systémiques sur les écoles de jour indiennes de la fin du xixe siècle jusqu’à la première moitié du xxe siècle sont inexistantes. Pourtant, trente et une écoles de jour indiennes ont été en opération dans la province afin d’enseigner aux enfants amérindiens comment être des petits Canadiens. À partir d’une réflexion sur les modus operandi de ces institutions et en s’appuyant sur une recherche archivistique et historique concernant la bande de la Rivière Désert et la vie scolaire dans la région de l’Outaouais, cet article retrace l’origine des premières écoles indiennes à Kitigan Zibi et les jeux de pouvoir entre l’administration des Affaires indiennes et le conseil de bande en matière d’éducation.

Mots-clés :

- Anichinabés,

- Kitigan Zibi,

- école de jour indiennes,

- pensionnats,

- bande de la Rivière Désert

Abstract

In Québec, systemic studies of Indian day schools from the end of the XIXth century to the first half of the XXth century are non-existent. Yet, 31 Indian day schools were in operation in the province to teach Indigenous children how to become little Canadians. Based on an analysis of the modus operandi of these institutions grounded in archival and historical research concerning the River Desert band and school life in the Outaouais region, this article traces the origin of the first Indian schools in Kitigan Zibi and explores the power play between the Indian Affairs administration and the band council on educational matters.

Keywords:

- Anishinabeg,

- Kitigan Zibi,

- Indian day school,

- residential schools,

- River Desert band

Resumen

En Quebec, los estudios sistémicos sobre las escuelas indígenas diurnas de finales del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX son inexistentes. Sin embargo, 31 escuelas indígenas diurnas han estado en funcionamiento en la provincia con el fin de enseñar a los niños nativos americanos cómo ser pequeños canadienses. A partir de una reflexión sobre el modus operandi de estas instituciones y en base a una investigación de archivo e histórica sobre la banda del Río Désert y la vida escolar en la región del Outaouais, este artículo rastrea el origen de las primeras escuelas indígenas en Kitigan Zibi y los juegos de poder entre la administración de Asuntos indígenas y del Consejo de banda en materia de educación.

Palabras clave:

- Anishinabeg,

- Kitigan Zibi,

- escuelas indígenas diurnas,

- internados,

- indígenas

Corps de l’article

Au Québec, ce n’étaient pas tous les enfants qui quittaient leurs communautés respectives pour aller dans un pensionnat indien. Le développement tardif de ces institutions qui, du milieu des années 1930 jusqu’au milieu des années 1980, avaient pour tâche la formation et l’acculturation des enfants autochtones (Anon. 1957 : 6) dans la province (Chaurette 2011 : 1), a, dans une certaine mesure, contribué à ce fait. Le milieu familial et le fonctionnement scolaire de l’enfant amérindien ont, eux aussi, été des facteurs décisifs pour déterminer l’envoi ou non de celui-ci à l’école résidentielle (Bousquet, à paraître ; CVR 2015c : 32)[1]. Si le milieu familial était jugé « néfaste » par le missionnaire et/ou l’agent indien (p. ex. à cause d’un mode de vie semi-nomade ou d’un foyer indiscipliné, insalubre, où les parents étaient considérés comme négligents selon des normes eurocanadiennes), l’enfant allait au pensionnat. Si le milieu familial était jugé « sain » et « stable », les enfants amérindiens qui cheminaient correctement dans le cadre scolaire environnant évitaient le passage par les pensionnats indiens. Ce cadre recouvre des réalités diverses : d’abord, les institutions dans des environnements eurocanadiens comme les couvents, les séminaires et les écoles publiques de village à proximité de la réserve ; puis, les établissements en milieux de réserves : les écoles de jour indiennes appelées aussi « externats des réserves » ou « externats ».

Si la littérature concernant les pensionnats indiens du Québec commence à peine à émerger (Saganash 2005 ; Valaskakis 2005 ; Bousquet 2006, 2012 ; Loiselle 2007 ; Tremblay 2008 ; Blacksmith 2010 ; CSSSPNQL 2010 ; Ottawa 2010 ; Crytes 2013 ; Bousquet et Hele, à paraître), les études systémiques sur les écoles de jour indiennes de la fin du xixe siècle jusqu’à la première moitié du xxe siècle sont inexistantes dans la province. Force est de constater que les écoles de jour indiennes dans le reste du pays pour cette même période n’ont pas suscité beaucoup plus d’intérêt académique (Coates 1986 ; Dueck 1986 ; Hamilton 1986 ; Fleming et al. 2007 ; Walls 2010, 2011 ; Raptis 2011 ; Raptis et al. 2016). Rares aussi sont les écrits uniquement consacrés à ce sujet pour une époque antérieure (MacLean 2002 ; Chaurette 2011).

Pourquoi s’intéresser aux écoles de jour indiennes ? D’abord, parce qu’elles font partie de l’histoire scolaire amérindienne[2] et que, tout comme les écoles de travaux manuels, elles ont servi de modèle aux écoles résidentielles élaborées par le gouvernement fédéral et les autorités religieuses (Titley 2011 : 4), mais aussi pour infirmer la conviction d’un manque d’engagement et d’un intérêt marginal envers ces institutions de la part des autorités fédérales (Kaegi 1972 : 16 ; Coates 1986 : 133). Depuis que la Commission de vérité et réconciliation (CVR) du Canada a investigué sur « [l’]historique, [l’]objet, [le] fonctionnement et [la] supervision du système des pensionnats [indiens] » (CVR 2015c : 17) et leurs conséquences sur les anciens élèves et leurs familles, l’historiographie des écoles de jour indiennes s’avère également une entreprise aussi cruciale que nécessaire pour progresser dans la guérison et la réconciliation. Comme l’a souligné Ken Coates (1986 : 146-147) : « Il est important de se rappeler [...] que plus d’enfants indiens au Canada sont passés par les écoles de jour saisonnières ou régulières que par les portails des plus impressionnants pensionnats. »[3]

Pour le juge Murray Sinclair, commissaire à la CVR, les écoles de jour et les pensionnats indiens étaient « deux systèmes parallèles qui traitent les enfants autochtones de la même manière durant les heures de classe. Les deux avaient le même programme : enseigner aux enfants comment être des petits Canadiens, tout en dénigrant leur langue, leur culture d’origine » (Despatie 2013). D’ailleurs, la recommandation 29 de la CVR invite le gouvernement fédéral à établir une entente avec ceux qui sont exclus par la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens, notamment les élèves ayant fréquenté les écoles de jour (CVR 2015d : 4 ; CVR 2015e : 178). En juin 2015, les survivants des écoles de jour indiennes (connus sous l’appellation anglaise Day scholars) de la Colombie-Britannique ont reçu l’aval de la Cour fédérale pour intenter un recours collectif contre le gouvernement canadien afin de recevoir des compensations en raison des mauvais traitements subis dans ces institutions (Burgmann 2015). Au Québec, les anciens élèves des écoles de jour de l’agence de Caughnawaga ont vivement dénoncé depuis 2013 la visée assimilationniste de l’établissement qu’ils fréquentaient, en partageant les souvenirs douloureux de leurs expériences quotidiennes et de leurs séquelles (Despaties 2013 ; Michaud 2016).

Les répercussions négatives des écoles de jour sur l’individu, la famille, les liens sociaux n’ont pas davantage fait l’objet de recherche au sein des communautés de la province. Avant d’investiguer sur ces conséquences, il s’avère important de retracer l’historique de ces établissements pour en comprendre les modus operandi. Mon but ici n’est pas de déterminer en quoi les écoles de jour indiennes se distinguent ou non de l’entreprise génocidaire des pensionnats indiens. Avant de pouvoir réaliser une étude comparative entre les pensionnats indiens et les écoles de jour indiennes dans la province, il faut d’abord être en mesure d’en savoir plus sur le fonctionnement et les particularités de celles-ci. Car, selon Marie-Pierre Bousquet, même si le projet de base de civiliser, christianiser, assimiler était le même que dans le reste du Canada, le système des pensionnats de la province présentait en effet des particularités :

… au Québec, on enseignait aux enfants des particularités québécoises, comme des chants en français, des gigues, des références culturelles françaises et québécoises. Les pensionnats qui ont ouvert dans les années 1950 se sont fondés sur des politiques éducatives qui se voulaient d’avant-garde, prenant en compte en particulier les origines culturelles des enfants.

Elle ajoute :

Celles-ci étaient folklorisées, comme l’a souligné Gilles Ottawa (2010), mais il est difficile de savoir si les missionnaires se rendaient compte que cette folklorisation ridiculisait l’identité des enfants. Ensuite, l’idée était que l’éducation dans ces pensionnats québécois soit au même niveau que les autres institutions scolaires de la province. […] on peut penser que le désir de christianiser les enfants était moins à l’ordre du jour que celui de renforcer leur éducation religieuse. Pour le reste, les effets de ces pensionnats furent les mêmes qu’ailleurs

comm. pers., courriel du 21 juin 2016

Loin de vouloir nier l’impact et les blessures des écoles de jour indiennes sur les vies amérindiennes, mon intention n’est pas ici de documenter les politiques éducationnelles, leurs idéologies et leurs effets, mais plutôt de découvrir l’histoire de la vie scolaire et de ses acteurs dans une communauté donnée à partir des documents portant sur la gestion et l’administration de ces établissements pour révéler un portrait, inédit dans la province, de l’infrastructure, du processus décisionnel, du recrutement du personnel, du cursus et du calendrier scolaire, de l’inspection annuelle et de la fréquentation de ces institutions par les enfants autochtones, métis, illégitimes et blancs. Cette étude de cas n’a pas la prétention d’être complète ou de traiter de façon définitive l’ensemble des questions relatives aux écoles de jour indiennes au cours des années 1850-1950 au Québec, mais de « débroussailler » le terrain en vue de futures recherches sur le sujet.

Cette recherche historique est basée principalement sur la série des dossiers relatifs aux écoles du département des Affaires indiennes des années 1879-1953 (BAC : RG-10) et, dans une moindre mesure, sur les rapports annuels des Affaires indiennes, disponibles à Bibliothèque et Archives Canada. Au sein des dossiers relatifs aux écoles, je me suis intéressée aux microfilms portant sur l’agence de Maniwaki (BAC 1879-1953 : c-8141 ; c-8176 ; c-8179 ; c-8180 ; c-8797)[4] à l’exception de ceux sur la Baskatong Day School. Ainsi, ce sont les écoles de la communauté algonquine de Kitigan Zibi, aussi connue sous le nom de réserve de Maniwaki ou de la Rivière Désert, qui ont retenu mon attention. Les microfilms sur les écoles de l’agence de Maniwaki constituent un corpus considérable de données historiques, d’où l’exclusion de l’analyse des microfilms de la Baskatong Day School. On y retrouve des correspondances, des rapports, des mémos, rédigés par des cadres du département des Affaires indiennes, des agents indiens, des candidats en lice au poste d’enseignant, des instituteurs/institutrices, des inspecteurs d’écoles, des notables, des pères oblats[5] au même titre que des résolutions passées par les chefs, sous-chefs de la Rivière Désert et des lettres émanant des membres de la bande. À cela s’ajoutent des devis, des plans d’architecte, des relevés de compte et des fiches de salaire. La documentation détaillée sur les écoles et sur le va-et-vient des échanges entre les interlocuteurs locaux et le département des Affaires indiennes à Ottawa, témoigne de la lourdeur de la bureaucratie scolaire indienne. La lecture des traces de celle-ci, laissées à travers des milliers de microfilms, permet de construire l’histoire scolaire des Anichinabés de Kitigan Zibi[6]. Bien qu’elle dresse le paysage de certaines réalités locales en matière d’éducation, cette bureaucratie comporte des limites puisqu’elle présente, en général, le point de vue eurocanadien assimilationniste sur le sujet ainsi que des jugements occidentaux, souvent évolutionnistes, sur les Amérindiens considérés comme étant des « paresseux » (c-8179-02571) dont la « tempérance » et la « moralité » ne pouvaient que s’améliorer grâce à l’éducation (Canada 1911 : p. 465/1362, pdf[7]). C’est avec beaucoup de nuances qu’il faut donc analyser ce corpus de données.

Outre les documents de Bibliothèque et Archives Canada, des écrits historiques concernant la région de l’Outaouais et la ville de Maniwaki ont aussi été utilisés afin de contextualiser le développement des écoles indiennes au sein des réalités régionales de l’époque (Roy 1933 ; Hébert et Hébert-Pelletier 1981 ; Gaffield 1994 ; Comité des fêtes du 150e anniversaire de Maniwaki 2001 [ci-après « Comité »]). En plus de travaux d’historiens reconnus (Roy 1933 ; Gaffield 1994), deux documents régionaux réalisés par des équipes de recherche locales ont aussi retenu mon attention : L’album souvenir du 150e anniversaire de Maniwaki 1851–2001 (Comité 2001) et Les débuts de l’enseignement à Maniwaki (Hébert et Hébert-Pelletier 1981). Des ouvrages provenant de membres de la bande de Kitigan Zibi ont également été consultés (Tenasco 1986 ; Budge 1997 ; McGregor 2004) car ils présentent l’histoire scolaire de la communauté d’un point de vue émique. Ces trois ouvrages constituent la version anichinabée écrite de l’histoire scolaire de la communauté. La documentation de la version orale de cette histoire, préservée par les anciens élèves, restera à faire.

L’exploration des sources écrites permet de faire ressortir dans un premier temps la chronologie de l’établissement scolaire à la Rivière Désert et de dresser le portrait de ces acteurs eurocanadiens et anichinabés. Les traces écrites de la bureaucratie scolaire indienne laissent également entrevoir une certaine vision de la pauvreté amérindienne, ainsi que les façons d’y remédier, de même que les jeux de pouvoir entre l’administration des Affaires indiennes et le conseil de bande.

Les débuts de la scolarisation des Anichinabés de Kitigan Zibi, 1853-1887

L’école du vieux chantier, 1853 - v. 1869

L’histoire de la scolarisation des Algonquins de la Rivière Désert remonte au tout début de la création de la réserve en 1853 au moment où « une école fut installée dans un vieux chantier en face de la maison du chef algonquin » (Comité 2001 : 23). Outre la famille du chef Luc-Antoine Pakinawatik, vingt-huit autres familles étaient alors établies dans la réserve (McGregor 2004 : 178). L’école du vieux chantier, destinée aux enfants tant algonquins qu’eurocanadiens des environs, eut pour première institutrice Madame Small (Hébert et Hébert-Pelletier 1981 : 4 ; Comité 2001 : 23). Son cursus scolaire était basé sur les National School Books[8], et elle resta en fonction jusqu’en 1855 (Hébert et Hébert-Pelletier 1981 : 5 ; Comité 2001 : 23). Faute d’enseignant, l’école dut fermer ses portes pour ne rouvrir qu’en 1857, et un dénommé John White fit par la suite les classes jusqu’en 1859 (Comité 2001 : 23). À cette époque, le calendrier scolaire était influencé par les saisons de la chasse car les enfants accompagnaient leurs parents en forêt. Ainsi, l’école du vieux chantier était ouverte de mars à octobre et fermée, pour la chasse, de novembre à février (Comité 2001 : 23). La fille de John White prit la relève et enseigna un an (ibid.). En 1860, Mademoiselle Osborne la remplaça et resta également un an à l’école du vieux chantier (ibid.). Le frère Cooney, un oblat de Marie-Immaculée, lui succéda pour un temps (Hébert et Hébert-Pelletier 1981 : 5). D’après le Comité des fêtes du 150e anniversaire de Maniwaki (2001 : 23), le système scolaire fut interrompu dans la région par la suite pour ne renaître qu’en 1870 grâce à l’apport des Soeurs grises de la Charité, dites Soeurs grises de la Croix. Toutefois, le document de recherche Les débuts de l’enseignement à Maniwaki (Hébert et Hébert-Pelletier 1981) ainsi que les archives du département des Affaires indiennes offrent une chronologie différente des événements. D’après Hébert et Hébert-Pelletier (ibid. : 5) : « En 1865, le frère Cooney revient prendre la direction d’une école anglaise pour les Indiens ». L’instituteur Thomas White le remplaça par la suite (ibid.). Les rapports annuels des Affaires indiennes pour l’année 1868 et 1869 corroborent ce fait. Ces derniers indiquent que Thomas White enseignait aux enfants de la Rivière Désert de 1867 à 1870 (Canada 1868, 1869). Hormis son salaire et le nombre d’élèves à sa charge (28 élèves en 1868 et en 1869), on ne dispose d’aucune information complémentaire au sein des archives à propos du lieu d’enseignement ou du calendrier scolaire durant cette période. Dans ce contexte, il est difficile de déterminer si l’école anglaise pour les Indiens fait référence ou non à l’école du vieux chantier. Chose certaine, devant le besoin urgent de fournir une éducation de qualité aux Algonquins, les pères oblats de Maniwaki ont fait appel aux Soeurs grises de la Croix pour mettre fin à « l’ignorance » (Hébert et Hébert-Pelletier 1981 : 6 ; Comité 2001 : 13).

Le couvent-école et l’Indian School de Maniwaki, 1870 - v. 1887

Congrégation catholique fondée à Ottawa en 1845 par Élizabeth Bruyère, les Soeurs grises de la Croix ont été la première communauté religieuse féminine à arriver à Maniwaki en date du 23 juin 1870 (Soeur Paul-Émile 1962 ; Comité 2001 : 13, 46). Leur accueil par les Algonquins fut grandiose : le chef Pakinawatik arborait ses habits d’apparat et les Anichinabés s’agenouillaient sur leur passage, tandis qu’une salve de fusil et une fanfare de tambours retentissaient ; une messe chantée en algonquin couronnait les festivités (Hébert et Hébert-Pelletier 1981 : 7-9). Jusqu’en 1877, les soeurs Gertrude et Mary Margaret allaient pourvoir à l’instruction et à l’apostolat des enfants algonquins (Canada 1877 ; Soeur Paul-Émile 1962 : 57 ; Vincent-Domey 1994 : 378). Les rapports annuels du département des Affaires indiennes indiquent que la soeur Marie du Saint-Sauveur leur succéda de 1877 à 1886 et qu’elle n’enseigna que durant trois mois en 1887. Selon les informations amassées par Odette Vincent-Domey (Soeur Paul-Émile 1945 : 324-325 ; Hébert et Pelletier-Hébert 1981 : 20-23 in Vincent-Domey 1994 : 378), les classes avaient lieu durant l’été au couvent-école de Maniwaki et se déroulaient en langue algonquine, langue à laquelle les soeurs avaient été initiées (Hébert et Pelletier-Hébert 1981 : 11, 20) et qui était d’importance pour les enfants indiens : « ils ne veulent ni de l’anglais, ni du français, par esprit de nationalité » (ibid. : 11). La connaissance d’une langue autochtone s’était avérée un outil précieux dans l’entreprise d’évangélisation des Amérindiens. Alors qu’à la même époque on interdisait souvent aux enfants de parler leur langue dans les pensionnats ailleurs au pays, à Maniwaki – et sans doute aussi ailleurs dans la province –, l’enseignement en algonquin était encore d’usage et constituait un atout dans la scolarisation amérindienne. Comme le note Marie-Pierre Bousquet (à paraître) à propos des écoles de missions et des écoles de jour indiennes, « […] le fait d’enseigner dans une langue amérindienne ne posait pas de problème ». D’après Gerda Kaegi (1972 : 1), qui s’est intéressée à l’éducation indienne au Canada, non seulement l’instruction pouvait être prodiguée dans une langue amérindienne mais des langues amérindiennes étaient aussi enseignées dans les réserves. En fait foi le rapport annuel du département des Affaires indiennes de 1876 (p. 212/347) qui mentionne l’abénaquis, le montagnais et l’algonquin comme langues enseignées dans la province.

Situé sur le vieux chantier, le bâtiment abritant désormais le couvent-école avait auparavant servi de presbytère aux Oblats à leur arrivée à la Rivière Désert (Hébert et Hébert-Pelletier 1981 : 3, 10 ; Comité 2001 : 43). On y enseignait « catéchisme et prières, lecture, écriture, calcul élémentaire et chant » (Hébert et Hébert-Pelletier 1981 : 12). Dans les rapports annuels du département des Affaires indiennes de 1882 (p. 38/727), 1883 (p. 29/625), 1884 (p. 21/654) et 1886 (p. 27/919), on retrouve plusieurs extraits mentionnant une école en activité dans la réserve, dirigée avec assiduité et efficacité par les soeurs et qui, ayant une assistance irrégulière, fonctionnait tout de même de manière satisfaisante – car les enfants « progressent à un rythme satisfaisant », signalent les rapports. Ces données officielles des Affaires indiennes ne rendent pas entièrement compte de la réalité scolaire des Anichinabés où divers efforts visant l’instruction des enfants apparaissent à travers la coexistence d’établissements scolaires établis dans la réserve par différentes instances. Dans son livre sur les chefs algonquins de la Rivière Désert et leurs réalisations au cours de leur mandat respectif, Jenny Tenasco, membre de la bande, mentionne : « Une Indian School a été établie pour la première fois à Maniwaki en l’an 1884 » (1986 : 2). De leur côté, Hébert et Hébert-Pelletier (1981 : 29) notent que l’établissement de cette école nécessitait un enseignant : « En 1884, les Indiens donnent à l’instituteur White un morceau de terre sur la réserve pour que celui-ci bâtisse une maison et ainsi puisse enseigner à leurs enfants sur la réserve ; il y enseigne jusqu’en 1886. » Cette initiative des Anichinabés de Kitigan Zibi porte à croire qu’ils souhaitaient faire instruire leurs enfants. Absent des rapports annuels des Affaires indiennes, l’instituteur White n’était pas reconnu officiellement comme étant en charge de l’instruction dans la réserve à cette époque. Soeur Marie du Saint-Sauveur occupait cette fonction. L’« Indian School » de Maniwaki était-elle une école indépendante ou s’agit-il là d’un autre nom donné au couvent-école ? Le bâtiment a-t-il été délaissé par les soeurs au profit de l’instituteur White ? Les rapports annuels des Affaires indiennes mentionnent, jusqu’en 1906, la présence dans la réserve d’une école qui n’était pas en activité. S’agit-il de l’ancien couvent-école ou de l’Indian School de Maniwaki ? Force est de constater que les données limitées ne permettent pas de faire un portrait de celle-ci. Cependant le rapport annuel de 1888 (p. 32/1044) indique :

L’école qui est actuellement en place dans cette réserve n’est pas idéalement située pour la majorité des enfants qui souhaitent la fréquenter ; il a donc été jugé opportun d’établir une école dans un emplacement plus central. Les Indiens ont sciemment autorisé le prélèvement de leurs fonds du même montant [pour cette école] ainsi que pour le salaire de l’enseignant.

Il est difficile de déterminer l’année précise de la fin de l’instruction dispensée par les Soeurs grises de la Croix dans la réserve, mais cela serait survenu aux alentours de 1884 et 1887. L’année 1887 marque toutefois la fin de l’école de la mission catholique romaine à la Rivière Désert. Des maîtres et des institutrices laïcs allaient prendre la relève de l’éducation indienne. Les Soeurs grises de la Croix allaient poursuivre leur mission d’enseignement, à Maniwaki notamment, dans la première moitié du xxe siècle, à l’Académie Saint-Joseph où garçons et filles algonquins étaient admis en vue de l’obtention d’un certificat/brevet d’enseignement ou d’un cours commercial (Comité 2001 : 23). Plusieurs institutrices qui ont enseigné aux écoles de jour indiennes sont issues de cette académie (Hébert et Hébert-Pelletier 1981 : 34).

Les écoles de jour indiennes à la Rivière Désert

La Maniwaki Indian Day School, 1888

Tout comme les pensionnats indiens, l’école indienne avait pour but « [d’]inculquer le plus rapidement possible et le plus complètement possible les habitudes, coutumes et manières de penser des Blancs » (Document de la Session du Canada ou Département de santé communautaire – DSC 1898 : xxvi, in Vincent-Domey 1994 : 378). De manière générale, à la fin du xixe siècle le département des Affaires indiennes reconnaissait que cet objectif éducationnel n’était pas atteint au sein du système des écoles de jour indiennes, système qu’il considérait avoir échoué (Milloy 1999 : 23-24 ; CVR 2015a : 84). C’est pourquoi l’école résidentielle allait être graduellement privilégiée au Canada (ibid.). Toutefois, comme le note Milloy (ibid. : 24), les écoles de jour indiennes allaient être favorisées au Québec car les bandes indiennes jouissaient d’une meilleure réputation au département selon les critères et la mentalité des autorités de l’époque :

Les fonctionnaires croyaient que ces écoles ne pourraient être utilisées que dans un nombre limité de situations – dans certaines régions du sud de l’Ontario et du Québec, par exemple, où les bandes sont depuis un certain temps liées aux communautés de colons et, par conséquent, ont atteint ce qu’il était convenu d’appeler un niveau plus avancé. Dans l’ensemble, cependant, pour une litanie de raisons pratiques, elles étaient d’une valeur limitée.

Érigée sur la route principale à deux milles du village de Maniwaki, la Maniwaki Indian Day School, aussi connue sous l’appellation « No. 1 Gatineau Road School », ouvrit ses portes en septembre 1888 (Canada 1889 : p. 129/1058 ; 1910 : p. 453/1330). L’école offrait toutes les commodités modernes de l’époque : pupitres, tableaux, cartes (Canada 1910 : p. 453/1330). Située sur une colline verdoyante et entourée d’érables, d’ormes, de chênes et de pins (Canada 1906 : p. 102/1300), la Maniwaki Indian Day School avait fière allure, comme en témoigne le rapport de l’agent indien aux Affaires indiennes James Martin (Canada 1889 : p. 129/1058) : « M. Guy, l’inspecteur scolaire provincial, a visité l’école le 5 mars dernier et s’est dit être agréablement surpris de voir une si belle école bien aménagée appartenant aux Indiens de Maniwaki. » Il n’est pas étonnant de constater la présence d’un inspecteur d’école provincial à la Maniwaki Indian Day School puisque les écoles de jour indiennes étaient sujettes au même règlement que les écoles de rang québécoises, et le curriculum était le même : la lecture, l’écriture, l’orthographe, la conjugaison, l’arithmétique, la géographie, l’histoire, le catéchisme et le dessin. Dès les années 1880, un accord avait été convenu entre les Affaires indiennes et le gouvernement provincial pour procéder à l’inspection annuelle des écoles indiennes (c-8141-00142). Dans les années 1930, une demi-journée devait être consacrée à l’inspection d’une école indienne afin, non seulement d’évaluer les élèves et les enseignants, mais aussi de leur prodiguer des conseils (c-8141-00270). Mathieu Chaurette (2011 : 54), qui s’est intéressé aux premières écoles autochtones du Québec, constate ceci : « De 1792 à 1853, les écoles pour les Autochtones et celles pour les Canadiens n’étaient donc pas à la base si différentes. Ces établissements eurent des conditions relativement semblables et se développèrent à un rythme similaire. » Cela semble avoir aussi été le cas pour les écoles de jour indiennes et les écoles de rang québécoises au cours des années ultérieures. Les écoles de jour indiennes opéraient selon le modèle provincial, c’est-à-dire qu’elles étaient ouvertes dix mois par année (Bouchard 1980 : 177).

Le département des Affaires indiennes s’adapte au rythme du semi-nomadisme

Le mode de vie semi-nomade compliquait toutefois le calendrier scolaire des écoles de jour indiennes à leur début. D’après Helen Raptis (2011 : 524) : « Les représentants du gouvernement n’ont pas tenté d’adapter le calendrier scolaire à la fréquentation saisonnière des enfants. » Étant issue d’une lourde bureaucratie, et obligée de se conformer à l’application de la Loi sur les Indiens, l’image du département des Affaires indiennes est souvent celle d’une institution rigide qui laissait peu de place à la flexibilité et à l’accommodement des populations indiennes dont elle ignorait les façons de faire et d’être. La correspondance de la fin du xixe siècle met à mal cette représentation. Dans une lettre de juin 1895, le député surintendant général demande à l’agent indien James Martin d’être informé du calendrier de chasse et de cueillette des familles indiennes afin de prévoir la fermeture de l’école en raison de l’absence des enfants pendant ces activités saisonnières (c-8179-01505). En 1895, l’absentéisme était tellement élevé durant l’hiver que le calendrier scolaire a dû s’adapter. Ainsi, l’école indienne était fermée en février et mars (c-8179-01504). Afin de compléter le cursus scolaire, les classes se poursuivaient durant l’été. Cette pratique semble avoir toujours cours en 1901, car la moitié des vacances de l’enseignant ont lieu l’hiver, et l’autre moitié, l’été, pour être abandonnée par la suite (c-8179-01557). Il en va de même pour l’année 1918 (c-8176-00534). Difficile d’avancer que cette adaptation à la vie indienne était spécifique aux écoles de jour indiennes de la province à ce stade-ci des recherches sur le sujet. Chose certaine, cette adaptation n’allait pas perdurer.

Une seconde école indienne : la Congway Bridge School, 1904

Depuis l’entrée en fonction de Clifford Sifton comme ministre de l’Intérieur et surintendant général des Affaires indiennes à la fin de 1896, le département des Affaires indiennes connaît une période de coupures drastiques tant dans le personnel que dans les coûts d’opération (Hall 1983 : 122-123). En 1897, Sifton précisait qu’il n’avait aucune intention d’augmenter le budget relatif à l’éducation indienne et cela pour une période de quatre ans (ibid. : 126, 140). Au même temps, l’idée d’établir une seconde école indienne dans la réserve émerge afin qu’un plus grand nombre d’écoliers puissent avoir accès à une institution beaucoup plus centrale, située à distance de marche de leurs maisons (c-8179-01538, c-8179-01539). Malgré une résolution du conseil de bande souhaitant la location d’un bâtiment et l’embauche d’un instituteur à cet effet (c-8179-01544), il faudra attendre 1904 pour voir apparaître une seconde école à la Rivière Désert. Située à cinq milles du village de Maniwaki « sur la rive nord du Congo Creek » (Canada 1910 : p. 453/1330), la No 2. Congo Bridge School, ou Congway Bridge School, connut une assistance exceptionnelle durant sa première année en fonction (Canada 1905 : p. 111/1307). La présence de nombreux enfants témoigne de la nécessité d’établir une école dans ce secteur de la réserve.

En 1935, la surpopulation en classe allait devenir un problème majeur à la Maniwaki Indian Day School à un point tel qu’il était devenu impossible d’accueillir tous les enfants souhaitant fréquenter l’école, comme le rapporte l’inspecteur d’école McGookin après sa visite de l’établissement (c-8179-02100). Lors d’une assemblée régulière, le conseil de bande avait déjà souligné la désuétude du bâtiment, jugé trop petit pour accueillir les enfants, et avait passé une résolution visant, entre autres, la construction d’une nouvelle école (c-8179-02095 ; c-8179-02096). L’inaction des Affaires indiennes poussa par la suite des membres de la bande à porter leurs griefs à Ottawa : « [...] des gens de Maniwaki étaient au bureau du Ministre et se sont plaints de l’état du bâtiment de l’école, des routes et des ponts dans la réserve. Il a été suggéré de vous envoyer pour faire enquête sur la question et établir un rapport [...] » (c-8179-02101). Cette visite porta fruit puisque, peu de temps après, le Ministre autorisa la construction d’une nouvelle école ayant une capacité de quarante élèves et disposant d’un logement de fonction pour l’enseignant (c-8179-02112).

Outre les maisons, il existait très peu de bâtiments dans la réserve dans la première moitié du xxe siècle. C’est pourquoi l’école était un lieu multifonction et communautaire. Les écoles de jour indiennes à Kitigan Zibi servaient, entre autres fonctions, aux assemblées de la bande, et à la messe du dimanche avant l’érection de l’église Notre-Dame-du-Très-Saint-Rosaire en 1917 (Anon. 1952 : 4). En 1949, la Maniwaki Indian Day School allait même servir de dortoir pour les déléguées de la 5e Convention annuelle des cercles de ménagères indiennes (c-8180-00319).

Instituteur recherché

C’est au département des Affaires indiennes que revenait la charge du recrutement des instituteurs et institutrices des écoles indiennes. Le concours de l’agent indien local était aussi un atout considérable dans la nomination d’un candidat, surtout si ce dernier était natif des environs. Partie prenante de la vie communautaire, l’agent indien était considéré comme apte à juger de la moralité et du caractère du candidat potentiel. Comme l’a constaté Vic Satzewich (1996) dans son étude sur le recrutement des agents indiens dans les années 1879 à 1900, la régulation morale était au coeur du processus de nomination des candidats au département des Affaires indiennes. L’annonce du poste d’instituteur à l’école indienne de Maniwaki parue en mai 1888 et publiée dans le Daily Citizen, d’Ottawa, le Times d’Aylmer (Québec), le Catholic Record de London et le Irish Canadians de Toronto (c-8179-01431), montre non seulement les critères de sélection et le profil d’individu souhaité, mais aussi l’importance des antécédents personnels comme condition d’embauche (voir l’encadré).

Les lettres d’attestation et de recommandation faisant l’éloge moral et professionnel des candidats émanaient de provenances variées : missionnaires (c-8176-00383 ; c-8176-00473), ancien professeur (c-8176-00372), directeur/directrice d’institution scolaire (c-8176-00390), médecin (c-8176-00476), ancien employeur (c-8179-01481). Ces recommandations étaient jointes aux lettres d’intention des candidats au même titre que leurs certificats en enseignement prouvant leurs compétences professionnelles. Parmi les lettres d’intention retrouvées au sein des archives, celle de Nora McCaffrey écrite en 1904 se distingue, car cette candidate mettait l’accent sur sa connaissance des « Indiens, leurs us et coutumes » (c-8176-00373). Absent des critères de sélection, être familier avec les Indiens ne semblait pas d’importance pour les Affaires indiennes. Pourtant, cet élément aurait été un atout de taille car, comme le note le rapport annuel de 1877 des Affaires indiennes (p. 10/229), le manque d’intérêt des enseignants et leur manque de connaissance de l’anglais[9] et de l’indien constituaient des obstacles à la gestion efficace des écoles indiennes.

D’un autre côté, dans les dernières décennies du xixe siècle, la situation conjugale était pour les Affaires indiennes un facteur déterminant à l’embauche, et même un motif éventuel de renvoi (Satzewich 1996 : 226). D’après Satzewich (1996 : 226-228), tout en évitant les relations avec les femmes indiennes, les agents indiens mariés, ainsi que leur épouse et leur famille, devaient servir d’exemple et de modèle aux Indiens. Donc, être marié pouvait jouer en faveur d’un candidat au poste d’instituteur.

Il n’est pas étonnant de retrouver la confession religieuse comme critère de recrutement à cette époque. Déterminée par la Loi sur les Indiens (article 120.1), la confession religieuse à laquelle devaient appartenir les instituteurs et institutrices des écoles indiennes devait être celle de la majorité des membres de la bande (c-8179-01431). Les archives révèlent d’autres critères déterminant la sélection à travers un mémo interne et des correspondances : la proximité du lieu de résidence du candidat, l’apparence et l’âge (c-8179-01656 ; c-8179-01675 ; c-8179-01680). Si elles étaient sélectionnées, les institutrices en bas âge n’étaient pas laissées à elles-mêmes car elles pouvaient compter sur l’assistance de l’agent indien (c-8179-01802) et de son épouse (c-8179-01705) et sur l’aide du père oblat en poste dans la réserve (c-8179-01675).

Être institutrice : un poste convoité

Outre les petites annonces, le bouche-à-oreille était une méthode efficace de diffusion concernant les perspectives d’emploi au sein des écoles indiennes de Maniwaki. En témoignent les nombreuses candidatures spontanées envoyées aux Affaires indiennes. Si certaines candidatures spontanées étaient fondées sur des sources sûres, d’autres semblent avoir été le fruit de bavardages (c-8176-00450 ; c-8179-01550 ; c-8179-01654, c-8179-01657 ; c-8179-01691, c-8179-01692). Néanmoins, les autorités prenaient au sérieux les missives suggérant le départ prochain d’une institutrice en poste. Plusieurs lettres émanant d’Ottawa à l’intention des agents indiens pressaient ces derniers de s’enquérir auprès de l’institutrice afin de confirmer un renouvellement de contrat ou une éventuelle démission (voir, entre autres, c-8176-00449 ; c-8179-01655). Qu’elles soient fondées ou non, les candidatures spontanées étaient évaluées par le département des Affaires indiennes qui ne daignait jamais y répondre, ni même constituer une liste de rappels en cas d’ouverture de poste (c-8179-1564 ; c-8179-01651, c-8179-01654 ; c-8179-01693). Les candidatures spontanées étaient une manne pour les Affaires indiennes qui, grâce à celles-ci, saisissaient l’occasion de combler une position dans une école au sein d’une autre agence indienne (c-8179-01617). Force est de constater que la lecture des données de l’agence de Maniwaki est loin du portrait dépeint par Ken Coates (1986 : 138) :

Ailleurs au Canada, [...], le département des Affaires indiennes a éprouvé des difficultés à recruter des instructeurs compétents. Compte tenu de l’échelle de rémunération relativement basse et des conditions de travail souvent peu attrayantes, peu d’enseignants sans un zèle missionnaire pour l’éducation autochtone ont opté pour ces possibilités d’emploi.

Les nombreuses candidatures spontanées acheminées aux Affaires indiennes laissent entendre que les postes d’institutrice étaient convoités (voir Bouchard 1980 : 178). En effet, être institutrice était un emploi stable avec une rémunération garantie, un poste qui donnait parfois accès à des avantages non négligeables comme une pension à prix raisonnable, un logement de fonction bien aménagé ou un moyen de transport fourni (Roy 1933 : 77 ; c-8176-00392 ; c-8176-00561). Être institutrice était aussi une position sociale valorisée au sein des communautés ou des villages. Parlant des institutrices des écoles de « sauvages », Anastase Roy (1933 : 77) note que la considération envers elles était telle qu’elles avaient droit à une place de banc d’église.

« Je serais heureux d’apprendre sa nomination » : patronage et népotisme

Le patronage était monnaie courante au cours des années 1879 à 1900 au sein des nominations au département des Affaires indiennes, comme l’a constaté Vic Satzewich (1996) dans son étude sur l’embauche des agents indiens. En était-il de même pour le recrutement des instituteurs et institutrices des écoles indiennes ? Le patronage semble avoir joué un rôle mineur dans l’embauche des instituteurs à la Rivière Désert. Les archives révèlent quelques cas de personnes influentes qui ont sollicité directement des haut placés aux Affaires indiennes (par exemple le sous-ministre des Affaires indiennes et le surintendant de l’Enseignement) dans le but de faire désigner des relations personnelles au poste d’enseignant à l’école indienne (c-8179-01715 ; c-8179-01717 ; 8179-01785, c-8179-01786). Parmi ces personnes influentes figurent des députés libéraux au fédéral, un missionnaire, un avocat/parlementaire. Leur intention était claire, comme en témoigne cet extrait : « [...] je vous envoie cette ligne pour vous dire que je serais heureux d’apprendre sa nomination » (c-8176-00409). Il arrivait aussi que certains députés mécontents du choix des Affaires indiennes reviennent à la charge par voie téléphonique et par écrit, insistant sur le fait que la nomination ne leur plaisait pas et ne plaisait pas aux résidents, tout en demandant au département d’agir dans ce dossier (c-8176-00588). Le député surintendant général ne se laissait pas impressionner par de telles manoeuvres (c-8176-00589, c-8176-00590). De son côté, l’agent indien utilisait-il sa position d’autorité pour imposer une candidate de son choix ? Les documents d’archives ne dévoilent qu’une seule instance concernant l’embauche d’une connaissance personnelle d’un agent indien (c-8179-01522). Cela ne signifie pas pour autant qu’il s’agissait là d’un cas unique. En effet, quelques institutrices portaient le même nom de famille que l’agent indien en fonction au moment de leur nomination ; il est possible qu’agent indien et institutrice aient alors été apparentés. Une étude généalogique ultérieure pourrait confirmer cette hypothèse.

« Ma soeur me remplacera »

Les institutrices usaient aussi d’influence dans le choix de leur remplaçante ou successeur. Responsable de son poste et de sa fonction, il était du devoir de l’institutrice d’assurer son remplacement en cas de maladie ou d’absence prolongée (c-8179-01572). Comme les archives en témoignent, il était commun pour une institutrice de faire appel à une soeur comme suppléante à son poste (c-8176-00439 ; c-8176-00464 ; c-8179-01573 ; c-8179-01694 ; c-8179-01723). Toutefois, les Affaires indiennes n’approuvaient pas toujours ces nominations (c-8179-01565, c-8179-01566 ; c-8179-01708). Les remplacements temporaires ne donnaient pas non plus automatiquement droit au poste permanent (c-8179-01701). Malgré la volonté de l’institutrice démissionnaire de céder son poste à une soeur (c-8179-01707 ; c-8179-01777), la désignation officielle était ici encore un privilège réservé au département des Affaires indiennes (c-8179-01708).

Le rôle de la bande et de l’agent indien dans le recrutement

On aurait tort de penser que la bande ne tenait aucun rôle dans la sélection d’un candidat pour son école indienne et que cette tâche incombait seulement à l’agent indien et au département des Affaires indiennes. En effet, les archives renferment plusieurs résolutions passées par la bande lors d’une assemblée portant sur l’embauche d’instituteurs/institutrices (c-8179-01423). L’agent indien était aussi au courant de l’opinion des membres de la bande concernant les candidats qu’ils privilégiaient, comme en témoigne une communication entre l’agent indien James Martin et le surintendant général : « [...] Le chef Simon Odjick et les Indiens en général sont très désireux que l’école soit confiée à M. James McCauley de Maniwaki qu’ils connaissent depuis vingt ans et qui possède leur confiance. » (c-8179-01438) Malgré le fait que ce candidat ne possédait pas les certificats nécessaires, un faible taux d’application (c-8179-01438) – et certainement l’enthousiasme de la bande pour ce candidat – lui a permis d’obtenir le poste, fonction qu’il occupa de 1888 à 1894. Si l’opinion de la bande envers James McCauley avait contribué à son engagement, celle-ci avait considérablement changé en août 1894 puisque le chef et les conseillers, mécontents de McCauley, passèrent une résolution stipulant qu’ils désiraient un nouvel instituteur pour leur école (c-8179-01457). L’opinion de la bande pouvait à la fois jouer en faveur ou en défaveur d’un candidat ou d’un instituteur en poste. A.J. Doyle succéda à James McCauley ; ne pouvant espérer un meilleur salaire, ce dernier démissionna de son poste après seulement un an (c-8179-01506, c-8179-01507).

Tableau 1

Enseignants à la Maniwaki Indian Day School de septembre 1888 à juin 1948*

* Tableau effectué d’après la série des dossiers relatifs aux écoles du département des Affaires indiennes des années 1879-1953 (RG-10, Mikan 157505).

La profession d’enseignant dans la réserve connut une féminisation par la suite, comme l’indiquent les tableaux 1 et 2 qui retracent la chronologie des enseignants des écoles de jour indiennes à la Rivière Désert. Comme l’a noté Andrée Dufour (2003 : 33) à propos des institutrices rurales du Québec à la mi-temps du xixe siècle, les salaires plus bas versés aux femmes figuraient parmi les causes de ce phénomène. Pour les Affaires indiennes, qui serraient les cordons de la bourse, une institutrice constituait une aubaine.

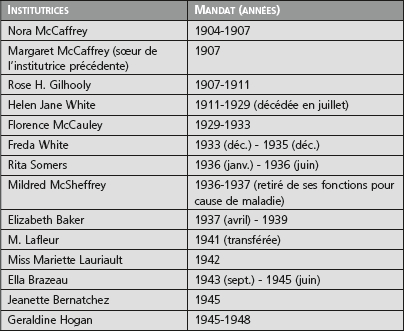

Tableau 2

Enseignantes à la Congway Bridge School de septembre 1904 à juin 1948*

* Tableau effectué d’après la série des dossiers relatifs aux écoles du département des Affaires indiennes des années 1879-1953 (RG-10, Mikan 157505).

Salaires à même les fonds de la bande jusqu’en 1928

Ce n’est que sur demande formelle des institutrices que les Affaires indiennes renégociaient leurs rémunérations (c-8179-01552). Les autorités ne prenaient pas les devants en la matière, et ce, malgré le fait que les salaires provenaient du fonds de la bande et non pas des finances des Affaires indiennes. Au Québec et en Ontario, les frais relatifs à l’éducation indienne n’allaient être pris en charge par le gouvernement fédéral qu’à partir de 1928 (Canada 1928 : p. 17/247). La recommandation de l’agent indien ou l’envoi d’une lettre sollicitant une augmentation de salaire ne garantissait pas à l’institutrice l’obtention de celle-ci. En témoignent de nombreux refus (c-8176-00515 ; c-8176-00525 ; c-8176-00539 ; c-8179-01562 ; c-8179-01639 ; c-8179-01646). L’augmentation du coût de la vie, la distance à parcourir pour se rendre à l’école, ainsi que l’accroissement de la charge de travail, étaient des raisons souvent invoquées pour solliciter une hausse salariale (c-8176-00432 ; c-8179-01638 ; c-8179-01645). Faute de pouvoir octroyer une augmentation salariale, il arrivait néanmoins parfois que les Affaires indiennes offrent des primes de rendement et d’appréciation (c-8179-01646). L’augmentation de salaire et les primes étaient des gages de satisfaction concernant le rendement de l’institutrice : « Elle est une institutrice loyale et consciencieuse et elle fait du bon travail. Je recommande qu’on lui accorde une augmentation [...] » (c-8179-01626 ; c-8179-01633).

Andrée Dufour (2003 : 32) a remarqué que leur image était peu flatteuse dans les écrits portant sur les institutrices oeuvrant dans les écoles de régions rurales du Québec dans la première moitié du xixe siècle : elles sont décrites comme étant « inexpérimentées, incompétentes et passives ». L’incompétence et le manque de qualification des institutrices des écoles de jour indiennes, de même qu’une éducation de piètre qualité au sein de ces établissements (Fleming et al. 2007 : 5 ; Gélinas 2007 : 162 ; Walls 2010 : 366-367 ; Raptis 2011 : 524 ; Titley 2011 : 10, 13 ; CVR 2015a : 171, 286, 292, 347 ; Raptis et al. 2016 : 28), sont aussi des commentaires populaires répandus dans les discours sur la scolarisation indienne. La lecture des archives des Affaires indiennes dresse un tout autre portrait des institutrices en poste à Kitigan Zibi. D’après les rapports de l’inspecteur d’école provinciale aux agents indiens, non seulement celles-ci possédaient de bonnes qualifications mais elles sont dépeintes tour à tour comme étant « active et efficace » (c-8179-01705), « efficace et minutieuse » (Canada 1896 : p. 118/925), « efficace et attentive à ses devoirs » (Canada 1897 : p. 110/1036) ou « très dévouée et qui réussit très bien » (c-8179-01838)… Certaines institutrices se démarquaient du lot : « L’institutrice, Mlle Margaret McCaffrey, est soignée et possède des manières agréables, et elle est la chouchou des enfants [...] » (Canada 1910 : p. 453/1330). C’était, entre autres, aussi le cas d’Elizabeth McGregor qui enseigna à la Maniwaki Indian Day School de 1927 à 1932. D’après McGregor (2004 : 292), Eliza McGregor, fille du vieux Noe McGregor Kickwanakwat Nadawesi, fut la première femme de la bande à obtenir son certificat d’enseignement. Le fait qu’elle parlait anglais, français et « indien » était perçu par l’agent indien Ernest S. Gauthier comme étant un grand avantage dans l’avancement de l’éducation indienne (c-8179-01680). D’ailleurs, de manière générale et grâce aux efforts des institutrices, le rendement scolaire des élèves de la réserve, c’est-à-dire les résultats obtenus dans les diverses matières enseignées, était satisfaisant (Canada 1882, 1883, 1884, 1890, 1902, 1910, 1915, 1916), voire jugé bien et très bien (Canada 1899 ; 1906) tout en présentant parfois des résultats « formidables » (Canada 1914) chez des élèves jugés particulièrement brillants (Canada 1910). Par un effet miroir, les résultats scolaires des élèves servaient de critère d’évaluation du travail d’institutrice comme étant un succès ou un échec, satisfaisant ou non.

Seule une minorité d’institutrices ont fait l’objet de plaintes de la part de membres de la bande, de l’agent indien, de missionnaire et de l’inspecteur d’école (c-8176-00546 ; c-8179-01720, c-8179-01721, c-8179-01722 ; c-8179-01749 ; c-8179-01750 ; c-8179-01751 ; c-8179-01758 ; c-8179-01770). Les doléances émanant des membres de la bande n’étaient pas souvent prises en considération. En fait foi cette correspondance de 1939 de l’agent indien Joe E. Gendron au secrétaire du département des Affaires indiennes, T.R.L. MacInnes : « À l’exception des Indiens, je n’ai reçu aucune plainte de personne à son égard. Je n’ai prêté aucune attention à ces plaintes car la plupart du temps ces Indiens se plaignent pour rien » (c-8179-01750). En fait, les documents d’archives révèlent les jeux de pouvoir en matière d’éducation entre la bande[10], l’agent indien et les Affaires indiennes. Les agents indiens ne cautionnaient pas toujours les résolutions qui émanaient de la bande (c-8176-01092 ; c-8176-01226 ; c-8176-01229 ; c-8179-01457, c-8179-01458 ; c-8179-01544 ; c-8179-01546 ; c-8179-02570 ; c-8179-02571 ; c-8179-02572). Puis, les Affaires indiennes entérinaient de temps à autre les rares décisions du conseil de bande agréées par l’agent indien (ibid.). À la lecture des archives en lien avec le niveau de satisfaction envers les institutrices, on constate un accroissement de plaintes à partir des années 1940 jusqu’à la fermeture des écoles de jour indiennes dans la réserve. Le niveau d’insatisfaction n’est peut-être pas étranger au fait que les Affaires indiennes avaient interrompu le financement des écoles de jour indiennes au cours de la Seconde Guerre mondiale (Coates 1986 : 144). En 1944, une mère de la communauté, insatisfaite de l’éducation qu’elle avait elle-même reçue à l’école de jour, avait exprimé à l’agent indien le souhait que ses enfants soient envoyés au pensionnat indien (c-8797-02315)[11]. Si les plaintes s’avéraient fondées, les Affaires indiennes n’hésitaient pas à renvoyer une institutrice. D’ailleurs, en 1939, la Fédération catholique des institutrices rurales était même venue à la défense d’une institutrice qui considérait avoir été démise de ses fonctions de manière arbitraire (c-8179-01746). Mis à part le renvoi et la poursuite d’un meilleur salaire, les institutrices de la Rivière Désert quittaient leur poste en raison de leur mariage, d’obligations familiales, de maladie ou de décès. Ces raisons expliquent la rotation parfois rapprochée des enseignantes de la Maniwaki Indian Day School et de la Congway Bridge School, que l’on observe à la lecture des tableaux 1 et 2. Toutefois, il faut noter que la rotation des institutrices à Maniwaki était nettement moindre que dans les données amassées par Walls (2010 : 367) à propos des écoles de jour indiennes des Maritimes où « [p]rès de quarante pour cent de tous les institutrices qui ont enseigné [...] entre les années 1900 et 1951 sont restées en poste pour une seule année scolaire ou moins ». La rotation du personnel enseignant sur une base annuelle est également un phénomène observé au sein des écoles de jour indiennes en Colombie-Britannique (Fleming et al. 2007 : 5 ; Raptis 2011 : 541).

Faible fréquentation scolaire

À la Rivière Désert, outre le mode de vie semi-nomade évoqué précédemment, la faible fréquentation scolaire relève aussi de la localisation de la Maniwaki Indian Day School. En effet, pour une bonne portion des écoliers, celle-ci s’avérait être à une distance considérable de leur demeure respective (c-8179-01488 ; c-8179-01543). L’inaccessibilité des routes[12] et les grands froids compliquaient encore plus la situation durant la période hivernale. Dans son livre sur la communauté de Kitigan Zibi, Stephen McGregor (2004 : 258), membre de la bande, rapporte les souvenirs des Anichinabés sur cette époque :

Ils se rendaient à l’école à pied. Certains se rappellent encore la marche à travers les congères pour se rendre le matin à l’école. Avec de la neige jusqu’à la taille, les garçons plus âgés traçaient un chemin pour les enfants plus jeunes qui arrivaient derrière. Lorsque les classes étaient terminées dans l’après-midi, ils se frayaient un chemin à travers les amoncellements de neige pour aller effectuer des tâches à la maison.

Pour certains enfants, le manque de vêtements chauds les empêchait de se rendre à l’école pendant cette saison, facteur affectant ailleurs aussi d’autres enfants amérindiens, comme les enfants micmacs et wolastoqiyiks (malécites) dans les Maritimes (Walls 2010 : 366). Aux conditions difficiles s’ajoute la maladie comme autre cause d’absentéisme. À propos des Algonquins de Lac-Barrière et du Lac Victoria dans les années 1920, le père Guinard, o.m.i., remarque : « Je crois que la faible santé des enfants ne permettait pas une fréquentation soutenue de l’école » (Bouchard 1980 : 177). Les écoliers de la Rivière Désert n’échappaient pas aux épidémies de grippe, de coqueluche, de tuberculose, de variole et de rougeole (Canada 1889 : p. 129/1058 ; c-8176-00511 ; c-8176-00543 ; c-8179-01599). Dans une certaine mesure, la vaccination obligatoire allait pallier le problème (c-8179-01734 à c-8179-01737).

L’absentéisme scolaire était-il en Outaouais un problème uniquement indien ? Pour Dueck (1986 : 86), qui s’est intéressée aux écoles de jour indiennes de confession méthodiste du nord du Manitoba : « La faible fréquentation scolaire ne se limitait pas aux écoles indiennes. C’était un problème au Manitoba à partir de 1890 jusqu’à l’établissement de l’enseignement obligatoire. » Les routes impraticables, la distance à parcourir pour se rendre à l’école, le climat hivernal rigoureux et la maladie étaient également des conditions difficiles auxquelles devaient faire face les enfants eurocanadiens en Outaouais au cours du xixe siècle (Gaffield 1994 : 239). Pour ces raisons, la fréquentation scolaire des écoles publiques eurocanadiennes était également faible au point que, selon l’historien Chad Gaffield (ibid.), le développement du système scolaire de la région en a été affecté. Dans la même veine, ces facteurs peuvent aussi expliquer les débuts difficiles des écoles indiennes dans l’Outaouais et ailleurs au Québec.

L’indifférence parentale : un obstacle à la présence en classe

Du point de vue des Affaires indiennes, l’indifférence des parents indiens concernant l’éducation formelle de leurs enfants était un autre facteur expliquant leur faible assistance à l’école (Canada 1877). Cette indifférence semble être nouvelle car, comme il en a été question précédemment, les Anichinabés avaient déployé maints efforts en vue de l’éducation de leurs enfants au commencement de la scolarisation dans la réserve. Là encore, ce désintéressement n’était pas uniquement propre aux Indiens. Les responsables de l’éducation publique en Outaouais notaient aussi l’indifférence, voire l’apathie des parents eurocanadiens concernant l’instruction de leur progéniture, de même que « leur volonté à garder les enfants à la maison » (Gaffield 1994 : 237). Afin de pallier le fort taux d’absentéisme au sein de l’école indienne, le député surintendant général des Affaires indiennes rappelait régulièrement à l’agent indien local qu’il se devait de faire comprendre aux parents « la nécessité d’éduquer leurs enfants, et de souligner les avantages que la scolarisation présente tout au long de la vie » (c-8179-01487). En septembre 1916, le secrétaire J.D. McLean adressa directement aux parents fautifs une lettre les intimant d’envoyer leurs enfants à l’école, faute de quoi, précisait-il, « [...] le règlement sera mis en vigueur » (c-8176-00516 ; c-8176-00517 ; c-8176-00518 ; c-8176-00519 ; c-8176-00520 ; c-8176-00521). Grâce à l’amendement à la Loi sur les Indiens de 1894, le gouvernement pouvait dès lors établir des règlements forçant la fréquentation scolaire des enfants indiens dans les écoles de jour indiennes tout en punissant les parents qui ne s’y conformaient pas (Gélinas 2007 : 46, 164 ; CVR 2015a : 283-284). En 1903, l’agent indien William J. McCaffrey avait ainsi menacé d’arrestation les parents de la réserve (Canada 1903 : p.124/1420).

Mis à part les institutrices et l’agent indien, le chef de bande agissait également comme promoteur de la scolarisation dans la réserve. À propos du chef John Tenasco, William J. McCaffrey écrit, en 1911 : « Il a fait de son mieux pour maintenir les présences dans les deux écoles [...] » (c-8176-00467). Les parents détenant une position d’autorité au sein de la bande avaient de l’influence en matière d’éducation, car leur choix d’envoyer ou non leurs enfants à l’école incitait les autres membres de la bande à faire de même. En 1912, le choix personnel du chef Michel Commanda à cet égard fut lourd de conséquences pour l’institutrice de la Congway Bridge School, Miss Helen White, tel qu’indiqué par le bilan de l’agent McCaffrey dans le rapport annuel du département des Affaires des Sauvages :

[...] cependant je crois que le point noir, pour elle, est le désintéressement très prononcé du nouveau chef en matière d’éducation, et qui demeure près de l’école. Il n’envoie pas ses propres enfants à l’école, et n’encourage pas les autres à y aller. Toutefois j’espère qu’avec tous les efforts de l’institutrice pour convaincre les parents que l’éducation est si nécessaire, cet obstacle disparaîtra avant peu.

Canada 1912 : p. 503/1104

Fréquentation scolaire à la Rivière Désert

Résistance passive face à l’autorité eurocanadienne, préservation d’un mode de vie, opposition à la langue d’enseignement, besoin des enfants comme main-d’oeuvre, on ne connaît pas les motifs derrière le refus du chef Michel Commanda d’envoyer ses enfants à l’école et de promouvoir la scolarisation.

Dans son livre sur les Algonquins de la vallée d’Ottawa, Peter Hessel (1987 : 98) rapporte à ce sujet ces propos concernant Ozawadj uwesi (aussi connu sous le nom d’Arthur Smith), un artisan et trappeur de la bande reconnu, né à cette époque :

Arthur n’est jamais allé à l’école, « sauf pour une demi-journée quand son frère aîné était indispensable pour aider son père à installer une ligne de trappe ». Arthur a été envoyé à l’école en tant que remplaçant, pour éviter les problèmes avec l’agent de surveillance[13]. « L’institutrice n’a jamais remarqué la différence ».

Les statistiques contenues dans le rapport (Canada 1912 : p. 501/1104) révèlent l’ampleur du problème. Bien qu’il y eût dans la réserve 77 enfants d’âge scolaire et que 62 d’entre eux fussent inscrits soit à la Maniwaki Indian Day School soit à la Congway Bridge School, l’assistance moyenne de 20 élèves au total était somme toute assez faible (ibid.). Ces statistiques ne font pas exception, comme en témoigne la figure portant sur la fréquentation scolaire à la Rivière Désert de 1890 à 1939.

Une lettre écrite à J.D. McLean par l’agent indien Ernest S. Gauthier en décembre 1928, offre une autre piste pouvant expliquer le soi-disant désintéressement des parents algonquins à propos de la scolarisation de leurs enfants :

En ce qui concerne le manque de présence [en classe], dans la plupart des cas les parents n’exigeront pas de leurs enfants qu’ils aillent à l’école. Quand vous leur demandez pourquoi un tel garçon ou une telle fille va à l’école, leur réponse habituelle est : « Il connaît le chemin de l’école, il peut y aller s’il veut. »

c-8176-00549

Seule une compréhension du système de valeurs des Anichinabés permet de saisir la réponse habituelle des parents. Chez les Algonquins de la Rivière Désert, comme c’est aussi le cas pour d’autres groupes algonquiens, l’autonomie et la liberté de choix sont des valeurs phares de leur culture. John Murdoch (1983 : 116), qui s’est intéressé à l’importance du mode de connaissance au sein de l’élaboration d’un programme scolaire en milieu cri, note que chez les Cris « l’enfant est fortement encouragé à être autonome ». Dans son étude sur les changements à l’enculturation survenus à la première génération d’enfants cris fréquentant le pensionnat indien, Peter S. Sindell (1968 : 86) constate aussi : « […] qu’à la maison les enfants ont expérimenté très peu de restrictions à leur liberté d’action [...] ». Il en était de même pour les Anichinabés. Ainsi, par respect de leur indépendance, un parent algonquin n’insistait pas ou n’imposait pas l’école à son enfant. Ce dernier pouvait faire comme bon lui semblait puisqu’il « connaissait le chemin de l’école ». En réalité, il ne s’agit pas d’une indifférence parentale face à la scolarisation mais plutôt d’un renforcement des valeurs algonquines par les parents dans l’éducation de leurs enfants. Ainsi, le système de valeurs algonquines apparaît être un obstacle à la fréquentation de l’école indienne et par conséquent à l’éducation scolaire.

Des prix et des repas chauds pour attirer les jeunes Indiens à l’école, 1908-1948

Outre l’accommodement du calendrier scolaire, la promotion de l’éducation dans la réserve et la vaccination, les Affaires indiennes ont mis en place d’autres mesures pour contrer la faible fréquentation des écoles indiennes : la distribution de repas chauds et l’attribution de prix. La pauvreté était une cause d’absence à l’école indienne. Au manque de vêtements chauds s’ajoutait celui de la nourriture. En 1887, dans son plan de réforme du programme du gouvernement en matière d’éducation indienne, le sous-ministre des Affaires indiennes Lawrence Vankoughnet « propose qu’un repas soit servi aux élèves en mi-journée pour augmenter l’attrait des externats [écoles de jour] auprès des enfants et des parents » (CVR 2015a : 230-231). Cependant seuls les élèves du Manitoba et du Nord-Ouest ont pu commencer à bénéficier d’un repas dès cette date (ibid. : 231). Les Affaires indiennes semblent avoir fait l’économie de ce service en ne l’instaurant pas d’emblée à l’ensemble des écoles de jour du pays mais plutôt au compte-gouttes, et cela à la suite de demandes locales. Au début de janvier 1908, Miss Rose Gilhooly, institutrice à la Congway Bridge School, suggéra la distribution de repas chauds au département des Affaires indiennes, qui accepta d’en faire l’expérience (c-8176-00424 ; c-8179-01580). À la fin de ce même mois, Miss Margaret McCaffrey, institutrice à la Maniwaki Indian Day School, informait le Secrétaire des Affaires indiennes de la situation à son école en ces mots :

La plupart des enfants ont une distance considérable à parcourir pour venir à l’école et, leurs parents étant pauvres, ils sont souvent obligés de s’absenter en raison d’un manque de nourriture. Je crois que si le dîner leur était fourni cela augmenterait considérablement la présence [en classe], leur donnerait davantage de vitalité et par conséquent un regain d’énergie dans leurs études.

c-8179-01577

Malgré les arguments avancés par Miss McCaffrey, le Secrétaire ne consentit pas à offrir des repas chauds à cette école avant d’avoir évalué l’efficacité de cette mesure expérimentale mise en branle à la Congway Bridge School (c-8179-01580). Deux constats se dégagent de ces requêtes émanant des institutrices : soit qu’elles n’étaient pas indifférentes au sort des petits Algonquins, soit qu’elles se souciaient des faibles taux de présence en classe qui pouvaient entacher leur propre performance annuelle, garante de leurs positions et d’une augmentation de salaire. Un autre élément pertinent ressort du témoignage de Miss McCaffrey. Celle-ci précise que la pauvreté affectait la plupart des enfants ; s’il n’est pas question ici de tout l’ensemble des enfants, il est possible qu’une différence de statut économique ait commencé à émerger à cette époque au sein des familles de la réserve.

De 1908 à 1948, plusieurs correspondances entre les institutrices, les agents indiens et les Affaires indiennes liées à l’approvisionnement en nourriture et en boissons chaudes pour le repas du midi se retrouvent au sein des archives de la série des dossiers relatifs aux écoles. Pour les Affaires indiennes, les bénéfices d’un repas servi à l’école indienne n’étaient pas vus sur le plan humain mais bien en termes de rendement scolaire. En témoignent les statistiques exigées des institutrices concernant le nombre de repas servis avec le budget alloué et le nombre d’élèves présents au cours de cette période (c-8176-00426 ; c-8176-00454 ; c-8179-01585). Faisant partie d’une bureaucratie gouvernementale, les Affaires indiennes devaient rendre compte de leurs dépenses et fournir des justificatifs : « Le compte doit indiquer en détail les articles achetés, les prix, et pas plus d’ustensiles qu’il en faut ne devraient être achetés. » (c-8179-01583) Ainsi, il n’est pas étonnant de constater l’absence d’un objectif directement humanitaire dans les échanges émanant d’Ottawa. Néanmoins, en 1948, l’agent indien Russell Baker tentait de légitimer les frais de nourriture en incluant une visée éducationnelle : « Cela servirait également l’objectif de former les filles plus âgées dans la préparation de différents plats. » (c-1880-00208) Faute de budget, le programme de repas et de boissons chaudes au sein des écoles indiennes de la réserve connut plusieurs interruptions au cours de ses quarante années d’opération.

À quoi ressemblait un dîner à l’école indienne ? Les reçus des marchands (Anastase Roy, J.H. Poirier & fils-sons, The Estate of Late Charles Logue) et des producteurs laitiers de Maniwaki nous donnent un aperçu de la constitution des repas (fèves, pois, riz, orge, lard, sel, poivre, fromage, farine, biscuits, thé, lait, sucre, mélasse, cacao, prunes) : soupes, fèves au lard, accompagnées de thé ou chocolat chaud, ainsi que du pain, des biscuits achetés ou des galettes à la mélasse constituaient ainsi le service de repas et de boissons chaudes. Ce programme alimentaire avait des effets bénéfiques sur les élèves de la Rivière Désert : « Il a rehaussé la santé des élèves qui sont beaucoup plus solides qu’auparavant » (c-8179-1586) « [...] les élèves s’appliquent plus vigoureusement à leurs études et la santé générale des élèves est beaucoup mieux qu’auparavant, et on a également remarqué une amélioration de la fréquentation scolaire. » (c-8179-1596) Il apparaît clair que la distribution de repas jouait un rôle majeur dans la présence des écoliers car, en mai 1910, l’institutrice Margaret McCaffrey avisait l’agent indien d’un déclin de la fréquentation scolaire depuis que les dîners n’étaient plus offerts à la Maniwaki Indian Day School, faute d’approvisionnement (c-8179-01592).

La distribution de prix, comme stratégie pour attirer les enfants de la réserve sur les bancs d’école, connut aussi des périodes d’interruption (c-8179-02083) parmi les années d’attribution. Initialement, les récompenses étaient offertes juste avant le départ des enfants pour le congé des fêtes de fin d’année. En 1915, notant la diminution des présences à l’école après les vacances de Noël, on décida que les prix allaient désormais être remis à la fin de l’année scolaire, au moment de l’inspection annuelle (c-8179-01623, c-8179-01624). En 1920, l’attribution de prix sur une base mensuelle était maintenant considérée comme un moyen plus efficace pour combattre l’absentéisme que l’octroi d’une seule récompense en fin d’année (c-8179-01649).

Tout comme les repas chauds, les comptes détaillés en provenance de marchands (Charles Logue Ltée, Magasin Anastase Roy, Cavanaugh Brothers, E.P. Charlton & Co., The Foster Bennett Co. Ltd., Donovan Bros.), des pères oblats, de l’entrepreneur de pompes funèbres (J. Levasseur), nous permettent de découvrir les prix offerts aux enfants de la Rivière Désert : bible, livre de prières, chapelet, crucifix, croix, médaille, statue, image, photo, miroir, livre, crayon à papier, parfum, peigne, brosse, mouchoir, ruban, barrette, broche, bracelet, collier, médaillon, robe, sac à mains, chandail, cravate, ceinture, tuque, bottes, bas, montre, porte-monnaie, couteau de poche, couteau automatique, vaisselle en porcelaine, tasse, jarre à mélasse, porte-savon, chandelles, harmonica, tambour, klaxon, balle, bâton de hockey, ligne à pêche, poupée. Au sein de cette diversité de récompenses attribuées, diverses catégories d’objets se distinguent : des cadeaux religieux, des vêtements et des accessoires, des fournitures scolaires, des objets utilitaires, d’hygiène ou décoratifs, sans oublier des articles de loisirs. Certains de ces prix palliaient des besoins primaires ; d’autres, par contre, étaient presque considérés comme des produits de luxe en ce début de xxe siècle (parfum, montre, collier, bracelet).

On constate néanmoins qu’en offrant ces objets, le département semble remplir aussi un objectif sous-jacent : celui d’encourager le mode de vie eurocanadien. Du point de vue eurocanadien, dans l’ensemble ces cadeaux étaient aussi attrayants. Les Affaires indiennes employaient les grands moyens à Kitigan Zibi pour tenter de susciter l’intérêt de l’école chez les enfants algonquins. De 1910 à 1912, afin de se procurer autant de prix que possible avec le budget alloué, les Affaires indiennes allaient même, à la demande des institutrices, expédier ceux-ci d’Ottawa où la capacité d’achat était supérieure à Maniwaki (c-8176-00859 ; c-8176-00879 ; c-8176-00900 ; c-8179-02425). Au sein des dossiers relatifs aux écoles, on retrouve de nombreuses correspondances émanant des institutrices qui sollicitaient des prix pour leurs élèves.

Un troisième constat se dégage de ces requêtes d’institutrices : un désir de faire plaisir aux enfants avec qui elles partageaient leur quotidien. Les demandes faites au département pour l’obtention d’un arbre de Noël et les denrées qu’elles achetaient pour l’agrémenter permettent de le croire : popcorn, bonbons mélangés, suçons, oranges, amandes (c-8179-02405). Cette entreprise remportait d’ailleurs un franc succès dans la communauté, comme l’indique le rapport annuel de 1912 (p. 502/1104) : « L’arbre de Noël et les amusements causent beaucoup d’enthousiasme chez les parents et les enfants. »

En définitive, la distribution de prix n’a eu que peu d’influence sur la fréquentation scolaire. En témoignent les statistiques fournies au sein des rapports annuels des Affaires indiennes. Bien qu’initialement offerts pour mousser la présence en classe, ces prix allaient, au fil du temps, récompenser également la propreté, le comportement ainsi que les aptitudes scolaires des élèves (c-8179-02082).

Une autre initiative des Affaires indiennes allait, elle, avoir un certain succès sur l’assistance en classe : les cours de couture. En 1910, Miss Margaret McCaffrey leur attribuait l’amélioration de la fréquentation scolaire à la Maniwaki Indian Day School (c-8179-01591). Cette popularité des cours de couture n’est pas surprenante à cette époque puisqu’il s’agissait là de compétences utiles et monnayables pour une jeune fille. De la fin du xixe siècle à la première moitié du xxe, il existait peu de possibilités d’emplois pour les femmes, même eurocanadiennes, comme le note Normand Fortier : « Avant de se marier, une femme de Maniwaki peut, selon une informatrice, devenir institutrice ou, si elle est moins instruite, travailler en service domestique ou encore à l’hôpital ou dans un hôtel. » (ANQ-O, Fonds Mémoire d’une époque, entrevue orale 84-01-192, in Fortier 1994 : 346) Il en était de même pour les jeunes filles anichinabées. Ainsi, plusieurs d’entre elles ont travaillé comme domestiques pour des familles de la région ou d’Ottawa (DSC, vol. XLVIII, no 23, doc. 19, p. 334, in Vincent-Domey 1994 : 378). Un savoir-faire en couture était donc nécessaire pour être domestique. Dans son ouvrage sur les pensionnats indiens du Québec, Gilles Ottawa (2010 : 89) précise que les jeunes filles appréciaient beaucoup les cours de couture dans ces établissements ; cependant aucune d’entre elles n’est devenue domestique. Dans les Maritimes, Martha Walls (2011 : 42) a d’ailleurs constaté que le marché de l’emploi était limité pour les femmes autochtones : « un emploi stigmatisé et peu rémunéré comme domestique était pratiquement la seule possibilité de revenu pour les femmes micmaques ». L’initiative des cours de couture au sein des écoles de jour indiennes laisse cependant entrevoir une certaine vision de l’éducation à prodiguer aux jeunes Indiennes. En 1944, lors des témoignages du Comité spécial sur la reconstruction et le rétablissement de la Chambre des communes, la députée de Saskatchewan, Dorise Nielsen, dénonçait l’attitude des personnes en charge des écoles de jour indiennes qui considéraient les jeunes filles indiennes comme étant « mieux équipées pour le service domestique ». Pour Nielsen, l’éducation des Indiens devait leur fournir toutes les possibilités et ne devait pas les limiter au « travail de dur labeur » (BAC : RG-10, CR-Series, p. 302 in Shewell 2004 : 149). Néanmoins, comme pour les femmes eurocanadiennes, savoir coudre faisait aussi partie de l’éducation d’une femme accomplie chez les Anichinabés. Mais les cours de couture augmentaient la charge des institutrices qui n’hésitaient pas à demander une augmentation de salaire conséquente (c-8179-01594 ; c-8179-01623).

Dans les années 1920, les Affaires indiennes redoublaient d’efforts et entreprenaient d’autres mesures pour accroître la fréquentation scolaire des écoles de jour indiennes, mais en vain :

Toute l’énergie a été déployée pour rendre l’enseignement dans ces écoles attrayant. Avoir des enseignants mieux qualifiés, des textes et des aides à l’enseignement plus intéressants, plus de jeux et d’activités de plein air et une meilleure corrélation avec l’environnement habituel indien, tels sont les objectifs.

Canada 1929 : p. 19/301

Vers la fin de la première moitié du xxe siècle, le gouvernement allait disposer d’une arme supplémentaire pour encourager les petits Algonquins à fréquenter les bancs d’école.

L’introduction des allocations familiales en 1945 : un incitatif à l’école

Pour combattre la pauvreté, le gouvernement fédéral se dote en 1945 d’un programme social de soutien aux familles par le versement d’allocations familiales (Guest 2006). Destinées sans préjudice à toutes les mères canadiennes, l’attribution des allocations familiales devait, en revanche, satisfaire une exigence pour les familles autochtones. En effet, les Affaires indiennes et les agents indiens se servaient de ces allocations comme levier et moyen pour forcer les parents autochtones à envoyer leurs enfants à l’école (Morantz 2002 : 209) : seules les familles dont les enfants fréquentaient l’école recevaient le paiement mensuel. À Kitigan Zibi, cette mesure incitative, et, disons-le, discriminatoire envers les autochtones, était notamment renforcée par l’inspecteur d’école lors de l’inspection annuelle de l’agence indienne de Maniwaki. Après son inspection du 15 et 16 mai 1945 de la Maniwaki Indian Day School et de la Congway Bridge School, Jude Thibault, inspecteur des agences indiennes, rapportait les propos suivants :

Visitant la Maniwaki Indian Day School, j’ai trouvé les présences [en classe] tout à fait irrégulières avec une fréquentation moyenne d’un peu plus de cinquante pour cent de l’inscription ; l’institutrice, Mlle Helen Brennan, espère que la Loi sur les allocations familiales contribuera à augmenter la fréquentation [scolaire]. J’ai profité de l’occasion pour rappeler aux élèves présents de dire à leurs parents que, à moins qu’ils fréquentent régulièrement l’école, le chèque mensuel de l’allocation sera réduit chaque mois pendant lequel un enfant d’âge scolaire n’aura pas fréquenté régulièrement l’école.

c-8179-02643

J’ai également visité la Congo Bridge School, sous la responsabilité de Mlle Ella Brazeau. La fréquentation est beaucoup mieux ici et les Indiens dans cette section semblent mieux comprendre la valeur de l’allocation familiale et ils ont apparemment l’intention d’en profiter.

c-8179-02644

L’inspecteur associe d’emblée la présence ou l’absence à l’école avec la compréhension ou l’incompréhension du fonctionnement des allocations familiales par les membres de la bande alors qu’il peut y avoir d’autres éléments explicatifs comme la continuité du mode de vie semi-nomade chez les Anichinabés de Kitigan Zibi à cette période, la pauvreté ou même une forme de résistance passive envers les autorités. D’après Hugh Shewell (2004 : 91), le département des Affaires indiennes avait une « vision puritaine de la pauvreté comme étant une lacune morale individuelle ». L’inspecteur Thibault semble avoir eu une vision similaire à celle des Affaires indiennes. Ted Bradshaw (2007 : 8, 13), qui s’est intéressé aux théories de la pauvreté et aux programmes de développement communautaire visant à la contrer, considère que les initiatives de lutte contre la pauvreté selon cette théorie de lacunes individuelles mettent généralement en branle un système de sanctions sévères comme c’était le cas pour les coupures aux allocations familiales. Pour Bradshaw (ibid. : 7), cette définition unilatérale de la pauvreté ne tenant pas compte d’autres facteurs (notamment les disparités géographiques, les distorsions politico-économiques ou les croyances culturelles) réduit en fait l’efficacité des mesures d’aide à la pauvreté. Shewell (2004 : 91) rappelle qu’en fait les Indiens ne se considéraient pas nécessairement pauvres. Chose certaine, les diverses autorités et les institutrices fondaient de grands espoirs d’accroître la fréquentation scolaire grâce à ce chantage exercé sur la distribution d’allocations familiales.

Enfants métis, illégitimes et blancs à l’école indienne