Résumés

Résumé

À l’annonce du dépôt du projet de loi 21 ou Loi sur la laïcité de l’État au Québec, différent·e·s acteur·rice·s font valoir publiquement leur position sur le caractère raciste ou non de ce projet. En se focalisant sur les auditions publiques tenues dans le cadre des travaux de la Commission des institutions sur le projet de Loi sur la laïcité de l’État, cet article vise à comprendre comment les discours de déni du caractère raciste du projet de loi se maintiennent tout au long des auditions, alors que d’autres discours le dénoncent comme une manifestation du racisme systémique. En combinant les travaux sur le post-racialisme, ceux sur l’injustice et l’ignorance épistémiques et la théorie des actes de discours, je propose une analyse discursive historique afin de comprendre les répercussions épistémiques des discours publics de déni du racisme et leur reproduction au sein de ces auditions. Cette analyse révèle que de tels discours parviennent à se maintenir, voire à dominer, au sein de l’espace public québécois à travers les injustices épistémiques qu’ils reproduisent et par le biais de mécanismes linguistiques particuliers, que je nomme les « déviations illocutoires ». Ces discours de déni du racisme passent de ce fait sous silence les définitions et les expériences du racisme avancées par les groupes minoritaires, reproduisant ainsi des injustices herméneutiques. De plus, ils participent à la marginalisation des paroles et des contributions de ces groupes, en particulier celles des femmes musulmanes, reproduisant ainsi des injustices testimoniales.

Mots-clés :

- post-racialisme,

- racisme,

- ignorance blanche,

- injustices épistémiques,

- actes de discours,

- laïcité,

- femmes musulmanes,

- Loi 21,

- Québec

Abstract

On the announcement of the tabling of Bill 21 or the Act respecting the laicity of the State in Quebec, various actors publicly assert their position on the racist nature or not of this project. By focusing on the public auditions held as part of the work of the Committee on Institutions on the Act respecting the laicity of the State, this article aims to understand how the discourses denying the racist nature of this Bill are maintained throughout the hearings, while other discourses denounce it as a manifestation of systemic racism. By combining works on postracialism, those on epistemic injustice and ignorance and the speech act theory, I offer a historical discursive analysis to better understand the epistemic repercussions of the public discourses of racism denial and their reproduction within these hearings. This analysis reveals that such discourses manage to sustain themselves, even dominate, within the Quebec public space through the epistemic injustices they reproduce and by means of specific linguistic mechanisms, which I refer to as “illocutionary deviations.” These discourses of racism denial thereby silence the definitions and experiences of racism put forth by minority groups, thus reproducing hermeneutical injustices. Moreover, they contribute to marginalizing the voices and contributions of these groups, especially those of Muslim women, thereby perpetuating testimonial injustices.

Keywords:

- postracialism,

- racism,

- White ignorance,

- epistemic injustices,

- speech acts,

- laïcité,

- Muslim women,

- Bill 21,

- Quebec

Corps de l’article

Déposé le 28 mars 2019 par le ministre québécois de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion de l’époque, Simon Jolin-Barrette, du gouvernement de la Coalition Avenir Québec (CAQ), le projet de loi 21 ou Loi sur la laïcité de l’État[2] provoque l’émoi au sein de l’espace public québécois. Différent·e·s acteur·rice·s font ainsi valoir leur position sur le caractère raciste et discriminatoire du projet, particulièrement quant à ses conséquences socioéconomiques sur la vie des femmes de confession musulmane (Boutros 2019), tandis que d’autres dénoncent et s’insurgent contre des accusations de racisme perçues comme infondées à l’égard d’un projet de loi dont les intentions ne sont pas racistes (Ouellette-Vézina 2019). Loin d’être inédite, cette « discutabilité du racisme » (Lentin 2015) sur la scène publique québécoise s’inscrit dans la continuité, depuis deux décennies, de moments politiques révélant ces désaccords épistémiques profonds sur ce que constitue le racisme et ses matérialisations dans la vie politique.

Au-delà du débat médiatique, ce type de polarisations se retrouve également à l’Assemblée nationale du Québec, lors des auditions publiques tenues dans le cadre des travaux de la Commission des institutions sur le projet de loi 21. Alexandra Pierre, à l’époque membre du conseil d’administration de la Ligue des droits et libertés (LDL), soutient que « le projet de loi est une manifestation de ce qu’on appelle le racisme systémique[3] ». A contrario, Fatima Houda-Pépin, ancienne députée du Parti libéral du Québec (PLQ), souligne que « la laïcité […] ce n’est pas la discrimination. La laïcité, c’est la meilleure garantie pour la liberté de religion et pour la liberté de conscience, de même que pour le mieux-vivre-ensemble[4] ». Face à des discours dénonçant le projet de loi 21 comme une manifestation du racisme systémique, particulièrement de l’islamophobie, comment les discours de déni du caractère raciste du projet parviennent-ils à se maintenir, voire à être dominants, tout au long des auditions publiques ?

Dans le champ des études critiques sur la race, les travaux sur le post-racialisme avancent qu’à l’échelle des États, les discours de déni du racisme trouvent leurs fondements dans l’idéologie post-raciale, soutenant que ces sociétés seraient dorénavant passées à une période de leur histoire où le racisme, et les catégories raciales qu’il implique, seraient désormais obsolètes. Si la littérature sur le post-racialisme permet de comprendre la présence de discours de déni du racisme, pourtant elle ne parvient pas à rendre compte ni des répercussions épistémiques de tels discours, ni de leur reproduction dans l’espace public. En combinant les travaux sur le post-racialisme, ceux sur l’injustice et l’ignorance épistémiques et la théorie des actes de discours, je propose une analyse discursive historique des auditions publiques tenues dans le cadre des travaux de la Commission des institutions sur le projet de Loi sur la laïcité de l’État au Québec. Cette analyse révèle que les discours de déni du racisme parviennent à se maintenir, voire à dominer, au sein de l’espace public québécois à travers les injustices épistémiques qu’ils reproduisent et par le biais de mécanismes linguistiques particuliers, que je nomme les « déviations illocutoires ». Plus précisément, ces discours de déni du racisme passent sous silence les définitions et les expériences du racisme avancées par les groupes minoritaires, reproduisant ainsi des injustices herméneutiques. De plus, ils participent à la marginalisation des paroles et des contributions de ces groupes, en particulier celles des femmes musulmanes, reproduisant ainsi des injustices testimoniales.

Dans le texte qui suit, je débute en établissant le contexte socio-politique entourant la tenue des auditions publiques relatives au projet de loi 21, pour ensuite aborder la façon dont les travaux sur le post-racialisme permettent de comprendre la matérialisation des discours publics de déni du racisme. Je propose, par la suite, de combiner les littératures sur le post-racialisme, l’injustice et l’ignorance épistémiques, ainsi que la théorie des actes de discours, afin de rendre compte plus précisément des processus épistémiques et discursifs autorisant la reproduction des discours de déni du racisme. Finalement, j’illustre ce phénomène par une analyse discursive historique des auditions publiques tenues dans le cadre des travaux de la Commission des institutions sur le projet de Loi sur la laïcité de l’État au Québec.

Laïcité et signes religieux minoritaires au Québec

Depuis ladite « affaire Multani » survenue en 2006, le Québec entre dans ce qui sera nommé la « crise des accommodements raisonnables[5] ». Celle-ci correspond à la reprise, dans les médias québécois, de différentes controverses concernant les accommodements à l’endroit des minorités religieuses au sein de l’espace public. Partant de ces événements, plusieurs moments politiques ont, par la suite, contribué à construire l’islam comme « problème social » au Québec (Benhadjoudja 2017, 273), notamment en janvier 2007, lorsque survient l’« affaire d’Hérouxville ». Cette affaire concerne la publication d’un code de conduite à destination des nouveaux·elles arrivant·e·s par le conseiller de la municipalité d’Hérouxville, en Mauricie, et cible des pratiques sexistes supposément associées à l’islam[6]. Devant la multiplication des controverses entourant les accommodements religieux, le Premier ministre de l’époque Jean Charest (PLQ) annonce, le 8 février 2007, la mise en place de la Commission de consultation sur les pratiques d’accommodements reliées aux différences culturelles (CCPADC), communément nommée Commission Bouchard-Taylor[7]. À la suite de la tenue de la Commission publique, dont les délibérations ont contribué à raciser les minorités musulmanes, et particulièrement les femmes musulmanes (Mahrouse 2010 ; Bilge 2013), divers projets de loi provinciaux ont tenté de réglementer les manifestations publiques de la religiosité, en se concentrant sur le port de signes religieux. Ceci a alimenté un débat public sur les signes distinctifs des minorités religieuses, en mettant particulièrement l’accent sur les femmes musulmanes portant le foulard. Après les projets de loi 94, 60 et 62 visant la réglementation du port de signes religieux et des accommodements religieux, et suite à l’échec de leur mise en application[8], la Loi 21 est adoptée le 16 juin 2019, notamment sous le recours à la procédure du bâillon[9].

Si différent·e·s acteur·rice·s déplorent la portée discriminatoire et raciste du projet de loi 21, impliquant des barrières structurelles à l’accès à l’emploi pour les minorités religieuses et particulièrement pour les femmes musulmanes, d’autres voix se rallient aux premières pour dénoncer les conditions mêmes des délibérations publiques entourant le projet de loi, lesquelles contribueraient à l’exclusion de ces femmes. Plusieurs d’entre elles qualifient les auditions publiques tenues dans le cadre des travaux de la Commission des institutions sur le projet de loi 21 de « consultation de façade » et d’« occasion manquée » (Bourgault-Côté 2019). Sara Abou-Bakr, porte-parole du Conseil national des musulmans canadiens (CNMC), déclare ainsi : « [l]e fait qu’on ne soit même pas invités aux consultations fait en sorte que notre opinion, pour eux, n’est même pas valide » (citée dans Saint-Arnaud 2019). Du côté des représentant·e·s du gouvernement québécois, le ministre Simon Jolin-Barrette (CAQ) rappelle, à la veille de la tenue des consultations, sa volonté d’être « toujours ouvert aux suggestions pour bonifier le projet de loi » (Le Journal de Montréal 2019)[10]. Il soutient cependant que « pour ce qui est de l’interdiction de port de signe religieux […], ça le gouvernement n’est pas négociable là-dessus » (ibid.).

Déni du racisme à la lumière du post-racialisme

Conceptualisé par des chercheur·euse·s en théorie critique de la race, notamment des sociologues (Gallagher 2003 ; Bonilla-Silva 2010 ; 2015) et des philosophes (McGary 2012 ; Gines 2014 ; Taylor 2014 ; Goldberg 2015 ; Lentin 2015 ; Sundstrom 2018), le post-racialisme soutient qu’à l’échelle des sociétés dites libérales occidentales se développe l’idée selon laquelle le racisme serait un phénomène externe aux échelles temporelle et géographique de ces sociétés et que cela justifierait la mise en place actuelle de politiques publiques ne discernant pas les différences, notamment les différences raciales. Les travaux sur le post-racialisme permettent ainsi de mettre en lumière la façon dont les discours publics de déni du racisme s’appuient sur une idéologie post-raciale empêchant la reconnaissance des catégorisations raciales et du racisme comme processus systémique, préférant une lecture des manifestations actuelles du racisme comme des cas isolés et produits d’actions individuelles.

Pour le philosophe critique de la race Ronald R. Sundstrom (2018), le post-racialisme peut se concevoir de façon descriptive ou prescriptive. Dans sa dimension descriptive, le post-racialisme considère que les sociétés libérales occidentales seraient des sociétés concevant le racisme comme structure d’oppression reléguée au passé national et qui n’agirait plus de façon systémique sur les individus et les groupes. Cette posture descriptive du post-racialisme soutient cette idée en se basant sur des données démographiques telles que la diversification de la population et l’entrée en fonction de membres de groupes minoritaires au sein de certains secteurs d’emploi, ainsi que sur des phénomènes symboliques comme l’élection d’élu·e·s politiques noir·e·s et racisé·e·s à la tête de l’État. Dans sa dimension prescriptive, le post-racialisme est appréhendé non plus comme un simple état de fait démographique, mais plutôt comme un idéal à atteindre dans des sociétés plurielles. La dimension prescriptive se caractérise par la mise en oeuvre de politiques publiques ne tenant pas compte des différences, notamment raciales. Cela repose sur l’idée selon laquelle les catégories raciales n’auraient supposément plus de rôles à jouer ni d’effets systémiques dans la vie en société. En conséquence, les politiques publiques ne devraient plus faire de distinction entre les individus en fonction de lignes raciales, ni se préoccuper des rapports sociaux de race reproduits par certaines mesures prétendument neutres ou universelles.

Ainsi, adopter une posture idéologique post-raciale et considérer le racisme comme un phénomène passé et externe géographiquement aux sociétés libérales occidentales empêche de parler des catégorisations raciales et du racisme comme phénomènes actuels, et participe à invisibiliser et à renforcer les privilèges raciaux et la suprématie blanche (Gines 2014 ; Alcoff 2015 ; Goldberg 2015). En ce sens, tenir des discours de déni du racisme permet d’en invisibiliser les manifestations, dans les pratiques comme dans les discours, et favorise sa perpétuation en soutenant que le racisme n’est plus un facteur explicatif des inégalités – justifiant ainsi des discours sur la méritocratie (Gallagher 2003). En adoptant une perspective sociopolitique du racisme, fondée sur une conception de la race comme construit social[11], plusieurs chercheur·euse·s critiquent l’idéologie post-raciale, que ce soit dans sa dimension descriptive ou prescriptive. Au centre de leur critique réside, tout d’abord, le fait que le racisme et les inégalités raciales sont toujours agissantes dans le quotidien des sociétés libérales occidentales, remettant ainsi en question la conception descriptive du post-racialisme. Également, ces critiques soulèvent le fait que la conception prescriptive du post-racialisme, et les politiques publiques qui en découlent, ne parviennent en rien à contrecarrer la poursuite du racisme comme système d’oppression actuel.

Reproduction des discours post-raciaux : injustices épistémiques, ignorance blanche et actes de discours

Si les travaux sur le post-racialisme permettent de comprendre la présence de discours de déni du racisme, pourtant ils ne parviennent pas à rendre compte de la reproduction de tels discours dans l’espace public. Pour le faire, je propose un cadre théorique combinant les travaux sur le post-racialisme, ceux sur l’injustice et l’ignorance épistémiques, et la théorie des actes de discours.

Injustice et ignorance épistémiques

La littérature sur l’injustice et l’ignorance épistémiques met en lumière les répercussions épistémiques des discours publics de déni du racisme, qui trouvent leurs fondements dans l’idéologie post-raciale. Elle offre ainsi une analyse des implications morales sous-jacentes inhérentes aux discours post-raciaux, envisagée sous l’angle de la justice épistémique. Développée à partir des travaux féministes, critiques de la race et décoloniaux[12], et élaborée dans l’ouvrage Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing, la théorie des injustices épistémiques de la philosophe Miranda Fricker (2007, 20) soutient que les injustices épistémiques constituent des injustices ciblant la capacité d’agir des individus et des groupes en tant qu’agents de connaissances, en fonction de biais infondés. Les injustices épistémiques désavantagent ainsi ces groupes dits dominés, comparativement aux groupes dominants, car leurs expériences et leurs paroles ne sont pas considérées crédibles ou intelligibles. Ces injustices sont le produit d’injustices structurelles, au-delà du champ épistémique, qu’elles contribuent à alimenter en retour (ibid., 43)[13].

Dans la conceptualisation de Fricker, les injustices épistémiques se subdivisent en deux catégories : testimoniales et herméneutiques. Les premières correspondent à des situations dans lesquelles le témoignage d’un·e locuteur·rice reçoit moins de crédibilité par les auditeur·rice·s, en raison de biais infondés de leur part à l’égard du groupe social non dominant auquel cette personne locutrice est associée (ibid., 6)[14]. Les secondes, quant à elles, correspondent à des situations dans lesquelles les expériences et le témoignage d’un·e locuteur·rice sont perçus comme moins intelligibles, toujours en raison de biais infondés. Les injustices herméneutiques, dit Fricker, se manifestent en fonction du contenu de ces témoignages, car il manque des ressources herméneutiques ou interprétatives collectives pour en faire sens. Les ressources herméneutiques sont ainsi structurellement préjudiciables aux groupes dominés qui ne peuvent pas participer à la production et à la définition des ressources herméneutiques et interprétatives collectives : ils se retrouvent « herméneutiquement marginalisés » (ibid., 154-155)[15].

Contrairement à Fricker, le philosophe critique de la race José Medina soutient que les injustices herméneutiques ne se produisent pas en raison d’une absence de ressources interprétatives pour comprendre les expériences des individus issus des groupes dominés. S’appuyant sur le concept d’épistémologie de l’ignorance de Charles W. Mills[16], Medina remarque plutôt que ces ressources existent, qu’elles sont produites par les membres des groupes dominés, mais que les groupes dominants ne les reconnaissent pas et ne les intègrent pas comme des ressources valides. Les ressources herméneutiques portées par les membres des groupes dominés sont ainsi maintenues à la marge des ressources herméneutiques collectives, déterminées par les membres des groupes dominants. Ce processus est décrit par Medina comme une forme de « méta-ignorance » (2013, 58) des membres du groupe dominant, au sens d’une ignorance, activement maintenue, à l’égard de leur manque de connaissances des ressources herméneutiques produites par les membres des groupes dominés[17].

Injustices épistémiques et actes de discours

Afin de comprendre les liens entre déploiement du post-racialisme et reproduction des injustices épistémiques, je propose de combiner ces littératures à la théorie des actes de discours. Celle-ci permet d’analyser les mécanismes linguistiques par le biais desquels les discours post-raciaux reproduisent des injustices épistémiques (Taher 2023). Ce cadre théorique a également été élaboré par le philosophe critique de la race Luvell Anderson (2017). Selon lui, les discours post-raciaux permettent la reproduction d’injustices épistémiques par le biais de mécanismes linguistiques spécifiques : le renversement illocutoire (illocutionary flipping) et la mise sous silence illocutoire (illocutionary silencing). Le premier, le renversement illocutoire, correspond à un mécanisme faisant en sorte qu’au moment de produire son témoignage, le·la locuteur·rice voit ses propos interprétés dans le sens contraire par les auditeur·rice·s (Kukla 2014). Par exemple, un cas de renversement illocutoire consisterait dans le fait que la parole d’une femme refusant des avances sexuelles soit interprétée comme une forme de consentement de sa part par l’auditeur qui reçoit ce témoignage. Le second, la mise sous silence illocutoire, consiste en un mécanisme faisant en sorte qu’au moment de produire son témoignage, le·la locuteur·rice voit sa parole interrompue et mise à la marge par l’auditeur·rice (Hornsby 1993 ; Hornsby et Langton 1998 ; Maitra 2009 ; McGowan 2012). Pour reprendre l’exemple précédent, la parole de la femme refusant des avances est non seulement renversée illocutoirement, car interprétée dans un sens opposé, mais sa parole est également mise sous silence, son refus des avances sexuelles étant ignoré. Ainsi, par le biais de ces deux mécanismes linguistiques, le post-racialisme reproduirait des injustices herméneutiques, menant à la mise sous silence des ressources herméneutiques proposées par les groupes racialement dominés pour décrire leurs expériences d’oppression raciale.

Dans le cas des auditions publiques tenues dans le cadre des travaux de la Commission des institutions sur le projet de loi 21, l’analyse révèle un nouveau mécanisme linguistique, que je nomme la « déviation illocutoire », par lequel les discours de déni du racisme reproduisent des injustices épistémiques et parviennent à se maintenir, voire à dominer, au sein de l’espace public québécois. Je caractérise ce mécanisme comme le fait, pour l’auditeur·rice, de nier l’oppression soulevée par le témoignage du·de la locuteur·rice concernant une situation spécifique, tout en redirigeant la discussion collective vers une autre forme d’oppression pour expliquer cette même situation. Cette déviation illocutoire peut se manifester en mettant particulièrement en avant le fait que la situation perçue par les groupes minoritaires ne relève pas du racisme systémique, mais plutôt d’une autre forme d’oppression, telles que des menaces à la liberté d’expression ou encore à la souveraineté de la nation. Par exemple, dans l’espace public québécois, lorsque des acteur·rice·s – essentiellement issu·e·s des groupes racisés – dénoncent le racisme systémique, ces discours se retrouvent déviés et réorientés, par les membres des groupes dominants, vers d’autres formes d’oppression telles que la fragilité politique de la nation québécoise comme nation postcoloniale et la nécessité pour celle-ci d’affirmer son propre modèle d’aménagement de la diversité raciale et religieuse vis-à-vis du multiculturalisme canadien.

Analyse discursive des auditions parlementaires du projet de loi 21

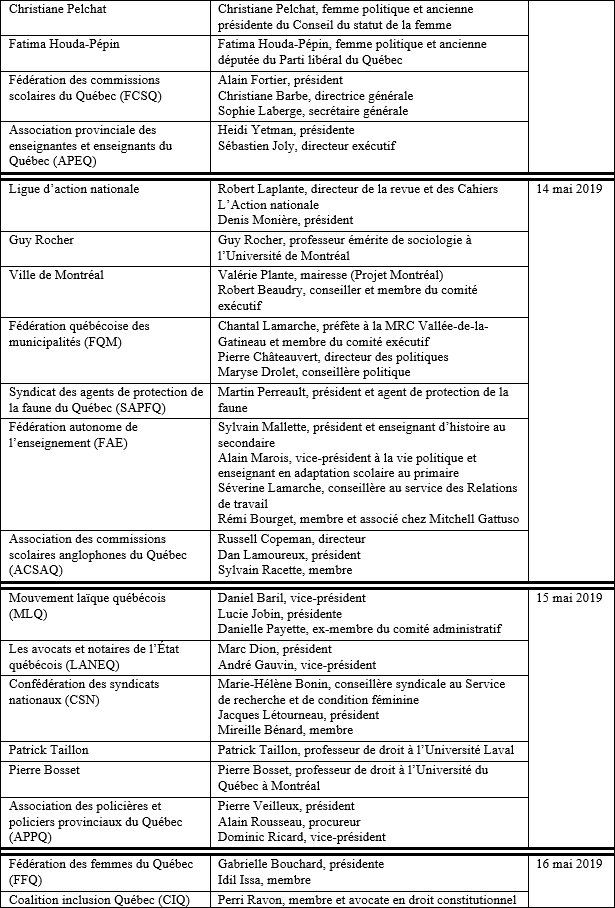

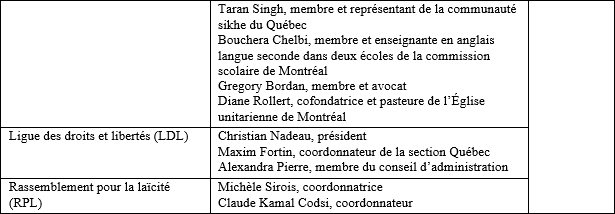

Afin de comprendre la reproduction de discours de déni du racisme dans l’espace public québécois, cette présente analyse se concentre sur les auditions publiques tenues dans le cadre des travaux de la Commission des institutions sur le projet de Loi sur la laïcité de l’État, ayant eu lieu du 7 au 16 mai 2019 à l’Assemblée nationale du Québec[18]. Mon analyse s’appuie sur l’approche discursive historique (discourse-historical approach) développée par Wodak (2001)[19]. Cette approche consiste à examiner le discours en repérant des « topoï », qui correspondent à des thématiques récurrentes ou typiques englobant différents arguments discursifs. Les topoï sont ainsi des figures discursives présentant une récursivité au sein d’un discours (Wodak 2009, 9).

En adoptant une démarche inductive, cette analyse propose d’observer comment les concepts de race et de discrimination raciale interviennent au sein des auditions. J’ai ainsi codé les discours des 36 intervenant·e·s passé·e·s en auditions publiques lors des travaux de la Commission des institutions sur le projet de Loi sur la laïcité de l’État. Ces auditions représentent plus de 28 heures de consultation, chaque intervenant·e étant auditionné·e pour une durée variant de 36 minutes à 66 minutes. L’ensemble des discours codés et analysés dans la section suivante proviennent exclusivement des auditions publiques entourant le projet de loi 21. Le logiciel de traitement de données NVivo a été utilisé pour l’analyse, afin de classer et répertorier les différents arguments présentés par chaque acteur·rice durant les auditions. Cette classification m’a ainsi permis (a) d’identifier les arguments fréquemment mobilisés chez un grand nombre d’acteur·rice·s, justifiant leur codification en tant que topoï ; (b) de reconstruire, de façon binaire, les oppositions entre les différents arguments ; et enfin (c) de cartographier les intervenant·e·s des auditions en fonction des différents topoï et arguments résultant du codage. Grâce au codage des données, je suis ainsi parvenue à dégager 3 grandes thématiques correspondant aux 3 topoï suivants : (1) la légitimité du projet de loi, (2) les répercussions du projet, et (3) le processus d’adoption et de délibération du projet.

Chacun des topoï se décline en divers arguments déployés dans le discours des acteur·rice·s, offrant un éclairage sur leurs conceptions des relations entre la majorité et les minorités religieuses au Québec. Cela permet, pour chaque topos, de saisir comment les discours de déni du racisme et des catégorisations raciales prennent forme, tout en identifiant le mécanisme linguistique par lequel ces discours se maintiennent, voire dominent, dans l’espace public et reproduisent des injustices épistémiques.

Afin de comprendre comment les discours de déni du racisme et des catégorisations raciales dévient les discours des opposant·e·s au projet de loi et passent sous silence leurs dénonciations du caractère racialement excluant du projet, il faut garder un élément à l’esprit en ce qui a trait aux conditions délibératives des consultations parlementaires entourant le projet de loi 21. Ces consultations sont dites particulières – c’est-à-dire que les interventions des acteur·rice·s en auditions se font sur invitation par les parlementaires – contrairement aux consultations dites générales[20]. Le parti responsable du projet de loi, par l’intervention de son ministre et de ses député·e·s, a la possibilité d’orienter, en début d’audition, les questions posées aux intervenant·e·s en mettant l’accent sur des enjeux qu’il considère comme fondamentaux. Il est important de rappeler les rapports de pouvoir en jeu lors des auditions parlementaires : les député·e·s de la CAQ forment la majorité parmi les député·e·s présent·e·s, leur temps de parole pour interroger les intervenant·e·s est ainsi équivalent à celui de l’ensemble des député·e·s des autres partis politiques formant les oppositions et ils constituent les organisateur·rice·s du débat, puisqu’ils sont les député·e·s du gouvernement et détiennent de ce fait un certain pouvoir relatif dans les négociations entre les partis en ce qui a trait à l’établissement de la liste des participant·e·s à convier lors des auditions publiques[21].

Je présentai ci-dessous chacun des topoï en détaillant les arguments émis par les partisan·e·s et les opposant·e·s au projet de loi 21. J’analyserai ensuite chaque topos afin d’examiner ce que l’opposition des arguments discursifs révèle à propos du post-racialisme et des injustices épistémiques.

Légitimité du projet de loi 21 : entre continuité et rupture avec la trajectoire laïque du Québec

La légitimité du projet de loi 21 constitue le premier topos sur lequel les acteur·rice·s s’opposent lors des auditions parlementaires. J’analyserai, dans un premier temps, comment cette opposition se manifeste à travers (1) la conception de la laïcité et de la relation entre les droits fondamentaux, et à travers (2) la signification accordée aux signes religieux et leurs impacts sur la liberté de conscience d’autrui. Dans un deuxième temps, j’examinerai comment l’opposition de ces arguments révèle en sous-texte la présence d’un discours post-racial niant les catégorisations raciales et reproduisant des injustices herméneutiques.

Conceptions de la laïcité et des droits fondamentaux – Parmi les discours en faveur du projet de loi 21, un argument construit le projet comme légitime, car – tout en étant en continuité avec la laïcité québécoise appliquée depuis la Révolution tranquille – il vient institutionnaliser pour la première fois, dans la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, la laïcité comme valeur nationale ou droit collectif. Selon certain·e·s, le projet vient dès lors combler un vide dans la jurisprudence actuelle et affirmer la volonté de l’Assemblée nationale du Québec (AQNAL, CCIEL, FQM, Houda-Pépin, Juristes pour la laïcité, Ligue d’action nationale, MNQ, PDF-Q, Pelchat, RPL, SFPQ, Taillon) face à l’« interprétation uniformisante [et] trop idéologique[22] » de la neutralité de l’État qu’« impose » la Cour suprême du Canada aux provinces. Certain·e·s acteur·rice·s affirment que le projet de loi est justifié, d’autant plus en considérant l’arrêt de 2015 de la Cour suprême opposant le Mouvement laïque québécois et la Ville de Saguenay[23] qui, selon elleux, révèle une absence de loi sur la laïcité au Québec (Juristes pour la laïcité, MLQ, PDF-Q). Un autre argument soutient que par l’inscription de la laïcité dans la Charte québécoise, le projet de loi 21 permet de rééquilibrer les droits fondamentaux entre eux en établissant la primauté de la laïcité et de l’égalité citoyenne (y compris l’égalité de genre) sur les autres droits inscrits au sein de la Charte ; ceux-ci étant jusqu’à présent déséquilibrés par les interprétations de la Charte canadienne, faisant continuellement primer la liberté religieuse sur d’autres droits. Cette conception de la primauté de la laïcité justifie, pour certain·e·s, de considérer la laïcité comme neutralité vestimentaire des fonctionnaires publics (APPQ, CCIEL, Houda-Pépin, MLQ, MNQ, RPL), dans le but de garantir l’égalité citoyenne, et particulièrement l’égalité de genre, ainsi que la protection de la liberté de conscience vis-à-vis du prosélytisme et du fondamentalisme religieux (El-Mabrouk, PDF-Q, SFPQ).

Certains des discours s’opposant au projet de loi 21 signalent le manque de légitimité du projet du fait que la neutralité religieuse de l’État – l’un des principes constitutifs de la laïcité – est déjà inscrite juridiquement et appliquée dans les pratiques quotidiennes des institutions publiques québécoises, que ce soit au sein des commissions scolaires et des écoles du Québec à travers leurs documents officiels (ACSAQ, FAE, FCSQ) ou au sein des Chartes canadienne et québécoise (Bosset, Lampron, Ville de Montréal)[24]. Dans cette perspective, dans la tradition laïque québécoise, la mise en application de la laïcité s’est traduite jusque-là par la neutralité religieuse des institutions de l’État, ainsi que par l’application du devoir de réserve, le professionnalisme et le comportement neutre et impartial des fonctionnaires de l’État dans l’exercice de leurs fonctions professionnelles (APEQ, Bouchard, CERJI, CIQ, COR, CSN, CSQ). Plusieurs acteur·rice·s soutiennent, comme autre argument, que le projet de loi 21 tente de régler un problème inexistant, sans démontrer la nécessité de légiférer sur la laïcité au Québec ou prouver que les signes religieux remettent en question la neutralité religieuse (Bouchard, CERJI, CIQ, CSN, Maclure). Cet argument fait également ressortir que le principe de neutralité de l’État québécois, prévu aux Chartes canadienne et québécoise, s’inscrit dans une perspective d’interdépendance des droits fondamentaux, assurant un équilibre entre le respect de la liberté religieuse et de conscience, le respect de l’égalité des citoyen·ne·s et de la neutralité religieuse, sans que l’un prime sur l’autre. Dans cette perspective, le projet de loi 21 remet en question cette interdépendance des droits et libertés (CDPDJ, FAE, LDL). Selon certain·e·s acteur·rice·s, si le gouvernement est désireux de mettre en place la laïcité de l’État québécois, alors celle-ci doit passer non pas par l’interdiction de port de signes religieux, mais par la mise en place de différentes mesures, telles que l’arrêt de subventions des écoles privées confessionnelles du Québec (CCIEL, CSQ, FAE) ou la fin des exemptions fiscales pour les différentes religions (FFQ). Les intervenant·e·s mettent également en évidence une incohérence dans l’application de la laïcité, telle que proposée par le projet de loi 21, car celui-ci s’applique dans le contexte des écoles publiques uniquement et non pas des écoles privées confessionnelles (Bouchard, CERJI, FAE, FCSQ, FFQ), ni des écoles autochtones du Québec (ACSAQ). L’objectif de ces intervenant·e·s ici n’est pas de solliciter l’extension du champ d’application du projet de loi 21, mais plutôt de mettre en lumière ses incohérences.

Signification des signes religieux et leurs impacts sur la liberté de conscience – L’un des arguments avancés en faveur du projet de loi 21 repose sur la légitimité de celui-ci en lien avec les significations véhiculées par les signes religieux. En effet, ces signes – en particulier le foulard islamique – seraient sexistes (Bensalem, CCIEL, Houda-Pépin, Juristes pour la laïcité, MLQ, PDF-Q, Pelchat), porteurs de messages religieux (El-Mabrouk, MLQ, PDF-Q, Rocher) et constitueraient des indicateurs de formes de fondamentalisme religieux (CCIEL, Pelchat). Ainsi, selon certain·e·s intervenant·e·s, l’interdiction de port de signes religieux est justifiée afin d’empêcher la normalisation de pratiques sexistes et prosélytes, en particulier dans le cas de femmes musulmanes jugées « intégristes[25] » lorsqu’elles n’acceptent pas de se départir de leur foulard islamique ou de celles portant le niqab, qualifié de tenue « dégradante[26] ». Un autre argument est à l’effet que l’interdiction du port de signes religieux par le projet de loi 21 vise à protéger la liberté de conscience d’autrui, potentiellement mise en danger à la vue de ces signes, notamment celle des élèves en milieu scolaire (AQNAL, Bensalem, CCIEL, PDF-Q, Rocher, RPL, Taillon). Cette mesure est justifiée considérant que ces élèves sont perçus comme « une clientèle influençable, vulnérable et captive[27] ».

Parmi les discours s’opposant au projet de loi 21, un argument souligne le manque de légitimité du projet, car l’interdiction de port de signes religieux repose sur l’idée infondée que les signes viendraient brimer la liberté de conscience d’autrui. Dans la perspective de certain·e·s intervenant·e·s, les signes religieux possèdent un sens subjectif et font partie intégrante de l’identité individuelle (CIQ, COR, Lampron, LDL). La pratique religieuse relevant d’un « cheminement spirituel[28] » personnel, les signes sont dès lors polysémiques et l’État laïque ne devrait pas interpréter les signes religieux (AMAL Québec, LDL). Ces acteur·rice·s soutiennent par ailleurs que le port de signes religieux par un·e enseignant·e permet d’exposer et d’éduquer l’enfant à la diversité présente plus largement dans la société québécoise, ce qui constitue l’une des missions de l’école publique (APEQ, Bosset, FAE, Taylor). Ces acteur·rice·s soulignent ainsi que pour restreindre des droits fondamentaux protégés par la Charte québécoise, il est impératif de présenter des motifs supérieurs étayés par des études probantes. Les amendements apportés à la Charte devraient, en principe, viser à l’améliorer plutôt qu’à restreindre des droits fondamentaux (Bouchard, COR, Lampron, Ville de Montréal). Or, aucune démonstration n’a été fournie, à ce jour, pour étayer l’idée que le port de signes religieux aurait un impact sur la liberté de conscience d’autrui, en particulier celle des enfants en milieu scolaire, ce qui remettrait en question la légitimité du projet de loi (ACSAQ, APEQ, Bosset, CDPDJ, CSN, CSQ, FAE). Par ailleurs, les acteur·rice·s affirment que l’interdiction des signes religieux est inapplicable dans le milieu scolaire et qu’elle ne suffira pas, à elle seule, à prévenir de potentiels comportements prosélytes de la part des enseignant·e·s (COR, FFQ).

Légitimité du projet de loi 21 et post-racialisme – Dans ce premier topos autour de la légitimité du projet de loi 21, les arguments se sont essentiellement opposés sur deux points. Premièrement, sur le rapport du Québec à la laïcité et sur l’application de celle-ci : certain·e·s considèrent que le projet se situe dans la continuité de l’histoire de la laïcité québécoise justifiant une application de la laïcité comme neutralité vestimentaire pour les fonctionnaires publics et parapublics ; d’autres considèrent que le projet de loi vient contredire la Charte québécoise et la neutralité religieuse de l’État appliquée jusqu’à ce jour au Québec. Deuxièmement, sur la signification des signes religieux et leurs répercussions sur autrui : certain·e·s considèrent que les signes religieux sont des outils de prosélytisme et de promotion du sexisme, qu’ils remettent en question la neutralité religieuse et l’égalité de genre et qu’ils portent atteinte à la liberté de conscience d’autrui et particulièrement des enfants en milieu scolaire ; d’autres soutiennent que les signes religieux sont polysémiques et subjectifs et qu’aucune étude n’a démontré à ce jour les effets préjudiciables de l’exposition aux signes religieux sur la liberté de conscience des élèves.

Cette confrontation d’arguments révèle trois idées ancrées dans le post-racialisme. Premièrement, penser que le projet de loi est en continuité avec une tradition laïque québécoise, et exiger une neutralité vestimentaire implique une conception figée de la tradition laïque propre au Québec. Cette conception omet le caractère mouvant de la laïcité québécoise, qui, en raison de la présence de populations et de communautés minoritaires manifestant dans l’espace public de nouvelles pratiques religieuses (dont le port de certains signes religieux), devrait pouvoir évoluer dans le temps (Koussens 2016). Deuxièmement, proposer une telle politique publique sur la laïcité néglige le fait que les signes religieux minoritaires sont plus visibles que les signes religieux majoritaires. En effet, le fait de privilégier les croyant·e·s et le patrimoine des religions majoritaires au détriment des croyant·e·s des religions minoritaires reproduit une « catholaïcité » (Maclure 2014). Troisièmement, présenter la laïcité comme une valeur nationale, protectrice de la modernité et de la démocratie et garante de l’égalité de genre, exclut, par des processus de racisation, les personnes arborant des signes religieux qui sont alors perçues comme menaçantes et supposément porteuses d’un message politique allant à l’encontre de l’égalité de genre et de l’émancipation des femmes. Ces trois idées mettent en lumière comment une conception de la laïcité en tant que neutralité vestimentaire contribue à l’ignorance active des processus qui conduisent à raciser les groupes religieux minoritaires et perpétue la conception de la société québécoise comme blanche et catholique.

Dans cette perspective, les arguments qui soutiennent la légitimité du projet de loi constituent des discours post-raciaux, au sens où ils ne tiennent pas compte des catégorisations raciales reproduites par le projet de loi 21. Ils participent, dès lors, à reproduire des injustices herméneutiques par le biais de déviations illocutoires. Les acteur·rice·s en faveur du projet de loi le construisent comme un projet légitime en soulignant sa cohérence dans l’objectif de préservation d’une laïcité authentique à l’histoire québécoise. Ces discours mettent de l’avant la nécessité de protéger la nation québécoise, face à une lecture des droits et libertés qui serait « imposée » par la Cour suprême du Canada, en la dotant d’une loi sur la laïcité. Ainsi, sont mis à la marge de la discussion publique les arguments en défaveur du projet émis par des minorités religieuses, et particulièrement des femmes musulmanes, qui mettent l’accent sur l’exclusion injustifiée des signes religieux portés par ces minorités au sein de l’espace public et sur les contradictions entre le projet de loi et la Charte québécoise. Rappelons, par ailleurs, que la constitution de la liste d’invité·e·s pour les auditions parlementaires joue un rôle dans les rapports de pouvoir et les injustices herméneutiques en cours durant ces auditions. En effet, par leur absence lors des travaux de la Commission des institutions, les paroles des femmes musulmanes ne peuvent être entendues et leurs apports épistémiques se retrouvent par conséquent invisibilisés. De plus, bien que les arguments en leur faveur aient été relayés par d’autres acteur·rice·s durant les auditions publiques, il s’agit encore de processus de prises de parole au nom de membres des groupes dominés par les groupes dominants. Comme le souligne la philosophe féministe et critique de la race Linda Alcoff (1991), ces processus, loin de perturber la hiérarchie discursive déjà présente, reproduisent au contraire les rapports de pouvoir raciaux existants au sein des espaces délibératifs et renforcent l’ignorance blanche concernant les catégories raciales.

De plus, l’organisation et l’ordre de passage des intervenant·e·s lors des auditions joue un rôle prépondérant dans la valeur épistémique accordée aux prises de parole publique, et notamment aux témoignages des femmes musulmanes. Il n’est pas anodin ainsi de remarquer que la seule femme musulmane portant un foulard, enseignante à l’école publique et qui se retrouve directement affectée par la mise en oeuvre du projet de loi en question (Bouchera Chelbi de la CIQ), n’ait été invitée à témoigner que le dernier jour des auditions, une fois que les conditions de la discussion publique entourant le projet de loi aient été établies et convenues par l’ensemble des intervenant·e·s l’ayant précédée[29]. Rappelons enfin que les auditions parlementaires tenues dans le cadre des travaux de la Commission des institutions sur le projet de loi 21 sont publiques, visionnées à l’échelle nationale, relayées et commentées dans de nombreux quotidiens de presse et sur les réseaux sociaux au Québec. Ces auditions prennent ainsi place dans un contexte médiatique et politique où la parole des minorités musulmanes, notamment celle des femmes musulmanes, est déjà mise sous silence dans la société, à travers les débats publics québécois sur la citoyenneté, l’intégration et le vivre-ensemble (Benhadjoudja 2018). Cela permet aux membres des groupes dominants favorables au projet de loi, dont les arguments reçoivent l’appui du parti de la CAQ, de détourner le débat sur la légitimité du projet de loi 21. Ainsi, la discussion ne porte pas sur l’illégitimité du projet et les inégalités raciales qu’il reconduit au Québec, tel que le soutiennent les minorités religieuses. Au contraire, elle se concentre davantage sur la légitimité du projet et les relations de pouvoir entre le Québec et le Canada qu’il remet en question.

Répercussion du projet de loi 21 : de l’avenir de la nation québécoise et du droit à l’égalité de genre

Les répercussions du projet de loi 21 constituent le second topos sur lequel les acteur·rice·s s’opposent lors des auditions parlementaires. J’analyserai, dans un premier temps, comment cette opposition transparaît à travers les arguments abordant (1) les répercussions du projet de loi sur la nation québécoise et le type de société recherché, ainsi que ceux concernant (2) les répercussions du projet sur le droit à l’égalité de genre. J’examinerai, dans un deuxième temps, comment l’opposition de ces arguments révèle en sous-texte la présence d’un discours post-racial niant le racisme en tant que processus de racisation, reproduisant ainsi des injustices herméneutiques.

Entre affirmation de la souveraineté québécoise et promotion d’une identité homogène – Parmi les arguments en faveur du projet de loi et touchant à ses répercussions, certain·e·s acteur·rice·s soutiennent que l’inscription de la laïcité au sein de la Charte québécoise permet de déclarer la souveraineté du Québec[30], autorisant notamment d’affirmer le modèle québécois vis-à-vis du multiculturalisme canadien (CCIEL, Ligue d’action nationale, MLQ, MNQ, RPL). Ielles relèvent, par ailleurs, que l’inscription de la laïcité dans la Charte permet d’affirmer la souveraineté des élu·e·s et du pouvoir législatif de l’Assemblée nationale québécoise vis-à-vis du pouvoir judiciaire et de la Cour suprême du Canada (El-Mabrouk, Houda-Pépin, Juristes pour la laïcité, Ligue d’action nationale, Taillon). Ainsi, le projet de loi 21 et l’instauration formelle de la laïcité permettent « d’asseoir l’État de droit et de déclarer qu’aucune loi extérieure ne peut avoir préséance sur les lois qui sont votées par la société civile[31] ». Le projet de loi 21 permet, dans cette perspective, d’émanciper politiquement et juridiquement le Québec de l’emprise de la Cour suprême du Canada quant au modèle privilégié pour promouvoir les droits et libertés de la personne[32].

Parmi les acteur·rice·s en défaveur du projet de loi 21, nombreux·ses soutiennent que l’application d’une laïcité interdisant le port de signes religieux encourage « un certain idéal d’uniformité de la nation québécoise, qui serait vue comme ayant des caractéristiques propres, des valeurs sociales distinctes et un parcours historique spécifique[33] », non fidèle à la pluralité ethno-culturelle et religieuse présente au Québec, et ayant des conséquences négatives sur le débat social et le vivre-ensemble (ACSAQ, COR, LDL, Ville de Montréal). Ces acteur·rice·s défendent par ailleurs que le projet de loi modifie la Charte et l’affaiblit. Dans leurs perspectives, le projet discrimine les minorités religieuses en les excluant du marché de l’emploi et porte atteinte à la liberté religieuse (AMAL Québec, Bouchard, CERJI, CIQ, COR, CSN, FCSQ, LDL, Ville de Montréal). Il aurait également des répercussions à long terme sur le sentiment d’appartenance des minorités musulmanes concernées, risquant de provoquer du « ressentiment[34] » et des formes d’auto-exclusion, notamment chez les plus jeunes générations (AMAL Québec, CIQ, COR, CSN).

Droit à l’égalité de genre : entre promotion et atteinte aux droits – Parmi les défenseur·se·s du projet de loi, certain·e·s expliquent que celui-ci ne vient pas brimer des droits, mais au contraire défendre l’égalité de tou·te·s et protéger leur liberté de conscience et de religion, permettant ainsi un équilibre entre les droits individuels et les droits collectifs (AQNAL, CCIEL, El-Mabrouk, Houda-Pépin, Juristes pour la laïcité, Ligue d’action nationale, MNQ, Rocher), contrairement aux « tenants de la thèse sur le racisme systémique [qui provoquent un] brouillage idéologique qui vise à associer la laïcité à du racisme en usant d’amalgame entre race et religion[35] ». Dans cette perspective, les intervenant·e·s soutiennent que le projet de loi 21 vise toutes les religions de façon égale (AQNAL, Taillon) et autant les hommes que les femmes (Taillon)[36]. Au-delà d’une défense de l’égalité de tou·te·s les citoyen·ne·s et la liberté de conscience de chacun·e, certain·e·s avancent, en outre, que le projet de loi vient particulièrement protéger l’égalité de genre (El-Mabrouk, PDF-Q, Pelchat, Juristes pour la laïcité), car « la laïcité devient une condition essentielle pour garantir l’égalité de genre et pour empêcher les pressions religieuses de s’exercer sur l’État […] parce que les règles religieuses […] des grandes religions sont souvent discriminatoires à l’égard des femmes[37] ».

Parmi les acteur·rice·s en défaveur du projet de loi 21, plusieurs expliquent que celui-ci se présente comme un avancement pour le droit à l’égalité des femmes, particulièrement celles membres des minorités religieuses, alors que le projet de loi va créer des barrières structurelles supplémentaires à l’accès à l’emploi pour celles-ci en portant atteinte à la liberté de religion, qui comprend le droit de manifester ses croyances par une pratique. Ainsi, le projet cible les femmes musulmanes au sein des milieux éducatifs et participe de leur exclusion professionnelle et sociale (ACSAQ, APEQ, Bosset, CDPDJ, CIQ, COR, CSN, FAE, FFQ, Lampron, LDL, Taylor, Ville de Montréal). Dans cette perspective, le projet constitue « une manifestation [du] racisme systémique[38] », il est « fondamentalement sexiste[39] » et « paternaliste », car « [c]’est comme si la femme devait toujours satisfaire certaines personnes de comment elle devait s’habiller[40] ». De plus, certain·e·s de ces acteur·rice·s soutiennent que la clause de droits acquis, prévue au projet de loi 21, ne va que renforcer la discrimination et les inégalités de traitement (AMAL Québec, APEQ, CERJI, CIQ, COR, CSN, CSQ, FAE, FCSQ, FFQ). Pour d’autres, le projet vient également affaiblir la Charte québécoise (Bosset, FFQ, LDL), car cette modification de la Charte « sans consensus et de façon accélérée[41] » constitue un précédent important dans l’histoire québécoise.

Répercussions du projet de loi 21 et post-racialisme – Pour ce second topos autour des répercussions du projet de loi 21, les arguments des acteur·rice·s se sont opposés sur deux éléments. La première confrontation concerne les impacts du projet de loi sur l’identité collective québécoise. Certain·e·s considèrent que le projet permet d’affirmer la souveraineté politique du Québec vis-à-vis des tribunaux ainsi que du modèle multiculturel canadien, en proposant un modèle et une conception des droits et libertés propres au Québec et en construisant la laïcité comme une valeur collective nationale ; d’autres considèrent que le projet fonde et met de l’avant une conception de l’identité québécoise comme homogène, qu’il instaure un débat social toxique au Québec et qu’il aura, à long terme, des effets négatifs sur le sentiment d’appartenance des minorités religieuses. Deuxièmement, les intervenant·e·s s’opposent quant aux conséquences du projet de loi sur les minorités religieuses et particulièrement sur les femmes au sein de ces minorités. Certain·e·s considèrent que le projet n’est pas discriminatoire et qu’il ne brime pas les droits fondamentaux, mais qu’il va plutôt instaurer l’égalité entre citoyen·ne·s et faire la promotion de l’égalité de genre avec la mise en place de la laïcité ; d’autres considèrent que, puisque le projet contrevient à l’interdépendance des droits fondamentaux en faisant primer certains droits dits collectifs sur d’autres dits individuels, il est alors discriminatoire, il représente une manifestation du racisme systémique et il constitue une barrière structurelle supplémentaire à l’intégration sociale et professionnelle des minorités religieuses et particulièrement des femmes au sein de ces minorités.

Ainsi, les arguments mis en lumière par les défenseur·se·s du projet de loi concernant les répercussions de celui-ci constituent des discours post-raciaux dans la mesure où ils ne prennent pas en considération les inégalités raciales et genrées que le projet risque de reconduire. Ces arguments soutiennent que le projet de loi cible tous les signes religieux et toutes les religions, qu’il participe à la promotion de l’égalité et particulièrement de l’égalité de genre et qu’il permet d’affirmer la souveraineté politique du Québec. Ainsi, ces discours reconduisent une forme de « sexularisme » (Scott 2009) – concept renvoyant au fait que la laïcité est construite et pensée comme corollaire à l’égalité de genre – et, en fin de compte, imposent une conception uniforme, occidentalo-centrée et blanche de l’émancipation des femmes, qui exclut et racise les femmes issues des religions minoritaires. Cette dichotomie construite permet de représenter les femmes occidentales comme émancipées et laïques, tandis que les femmes musulmanes arborant des signes religieux sont perçues comme soumises et anti-laïques.

S’ils constituent des discours post-raciaux, ces arguments en faveur du projet de loi participent également à reproduire des injustices herméneutiques par le biais de déviations illocutoires. En effet, émis essentiellement par les membres des groupes dominants, ces discours soulignent la nécessité de se préoccuper des besoins de la nation québécoise dans l’affirmation et la protection de sa conception propre des droits et libertés, vis-à-vis de la conception promue par l’État canadien. Par ces formes de déviation dans le débat, ces discours passent ainsi sous silence les voix des femmes musulmanes qui, bien qu’absentes des auditions parlementaires, ont pourtant souligné et décrit dans l’espace public plus largement les répercussions raciales et genrées de la mise en application du projet de loi, aussi bien sur leurs vies que sur celles des autres minorités religieuses. Toutefois, les récits et les expériences concrètes de ces femmes ne font pas partie des apports épistémiques pris en compte lors des auditions parlementaires afin de comprendre les conséquences de la mise en oeuvre du projet.

Processus d’adoption et de délibération du projet de loi 21 : entre représentation de la volonté de la majorité et invisibilisation des voix minoritaires

Le processus d’adoption et de délibération du projet de loi 21 constitue le troisième et dernier topos sur lequel les acteur·rice·s s’opposent lors des auditions. J’analyserai, dans un premier temps, comment les arguments se confrontent sur (1) les clauses dérogatoires et leurs rôles dans la régulation du débat public et les possibles contestations judiciaires du projet, ainsi que sur (2) les clauses dérogatoires et l’inclusion des voix majoritaires et minoritaires. Dans un deuxième temps, j’aborderai comment l’opposition de ces arguments révèle en sous-texte la présence d’un discours dominant de déni des catégorisations raciales, ancré dans le post-racialisme et reproduisant des injustices herméneutiques et testimoniales.

Clauses dérogatoires, régulation du débat public et des contestations judiciaires – Bien que diverses justifications de l’utilisation des clauses dérogatoires aient été avancées par les acteur·rice·s favorables au projet de loi 21, l’argument central présent chez bon nombre d’entre elleux est que l’utilisation de ces clauses permet d’éviter des contestations judiciaires futures du projet (APPQ, Ligue d’action nationale) et de faire progresser le débat public québécois sur la laïcité (FQM, Houda-Pépin, MNQ, RPL, Taillon), car cela « fait environ 10 à 12 ans […] qu’on parle des accommodements raisonnables[42] ».

Le principal argument avancé par les opposant·e·s au projet de loi 21 concernant les clauses dérogatoires soutient que leur utilisation ne clôturera pas le débat social sur la question de la laïcité québécoise et qu’elle ne préviendra pas les futures contestations judiciaires, au contraire (ACSAQ, APEQ, Bosset, Bouchard, CDPDJ, CIQ, FAE, FFQ, Lampron). Plusieurs avancent qu’il faut faire la démonstration de la nécessité d’utiliser les clauses dérogatoires (Bosset, Bouchard, CSN, CSQ, FFQ), auxquelles il est habituel de faire recours « lorsqu’une situation d’une certaine gravité l’exige[43] ».

Clauses dérogatoires et inclusion des voix majoritaires et minoritaires – Parmi les défenseur·se·s du projet de loi 21, nombreux·ses sont celles et ceux qui expliquent que l’utilisation des clauses dérogatoires permet d’affirmer la souveraineté du Québec de façon concrète, en préservant la décision des élu·e·s parlementaires vis-à-vis de possibles remises en question de la Cour suprême du Canada (CCIEL, Juristes pour la laïcité, Ligue d’action nationale, MNQ, PDF-Q, Taillon). Plusieurs acteur·rice·s défendent, par ailleurs, que l’utilisation des clauses dérogatoires est justifiée, car le projet de loi 21 serait soutenu largement par la majorité de la population (RPL), y compris des minorités religieuses et des femmes issues de ces minorités (El-Mabrouk, PDF-Q). Dans cette perspective, il représente un « projet rassembleur qui rencontre l’adhésion d’une majorité de Québécoises et de Québécois de toutes origines[44] » et doit être outillé des clauses dérogatoires pour aboutir et être appliqué au Québec.

Parmi les opposant·e·s au projet de loi 21, un argument avancé est que l’utilisation des clauses dérogatoires ne devrait pas être justifiée par le supposé soutien de la majorité de la population à la loi. En effet, cela aurait pour conséquence de négliger et d’invisibiliser les voix des minorités, de contredire la quête d’un consensus social et la possibilité de persuader de la raisonnabilité du projet de loi, d’engendrer un sentiment d’impuissance face à celui-ci, et de mettre fin au débat public de façon prématurée (AMAL Québec, CIQ, Lampron, Ville de Montréal). Dans cette perspective, le projet de loi vient restreindre les droits des minorités religieuses, et particulièrement musulmanes, et renforce, par l’utilisation des clauses, leur non-participation épistémique dans les débats les concernant. Plusieurs soutiennent, comme autre argument, que la façon dont les auditions parlementaires ont été organisées n’a fait qu’exclure les minorités religieuses et les femmes musulmanes, les invisibiliser et réduire au silence leur voix davantage qu’elles ne le sont dans la société actuelle plus largement (CIQ, COR, FFQ), faisant en sorte que « les minorités religieuses du Québec n’aient pas été invitées à s’exprimer, [alors] qu’elles seront les plus affectées par cette loi[45] ».

Processus d’adoption du projet de loi 21 et invisibilisation des voix des femmes musulmanes – Dans ce troisième topos autour du processus d’adoption et de délibération du projet de loi 21, les arguments des acteur·rice·s se sont opposés sur deux éléments. Premièrement, l’analyse révèle une confrontation des arguments quant aux futurs débats sur la laïcité au Québec. Certain·e·s considèrent que l’utilisation des clauses dérogatoires dans le cadre du projet de loi 21 permet de sanctionner un débat de longue date au Québec et d’éviter de futures contestations judiciaires de la loi ; d’autres considèrent que l’utilisation de ces clauses démontre la volonté de clôturer le débat public de façon prématurée et qu’elle n’empêchera pas, au contraire, les contestations judiciaires non seulement du projet, mais également de l’utilisation des clauses dérogatoires. Deuxièmement, sur la référence au soutien de la majorité de la population, certain·e·s considèrent que l’utilisation des clauses dérogatoires se justifie, car le projet de loi 21 est soutenu par la majorité de la population et que l’utilisation des clauses permet d’affirmer plus rapidement la souveraineté du Québec ; d’autres considèrent que l’argument du soutien de la majorité n’est pas valable pour restreindre certains droits des minorités et qu’il passe sous silence l’exclusion des voix et la non-participation des minorités religieuses, en particulier des femmes musulmanes, au sein des auditions publiques.

Ainsi, les arguments défendant le processus délibératif autour du projet de loi constituent des discours post-raciaux, car ils ne prennent pas en considération les inégalités raciales reconduites par les conditions mêmes dans lesquelles se déroulent les auditions publiques. Ils participent également, en ce sens, à reproduire des injustices herméneutiques par le biais de déviations illocutoires. En effet, ces arguments suggèrent que l’emploi des clauses dérogatoires, dans le cadre du projet de loi 21, permet de sanctionner un débat national de longue durée sur la laïcité au Québec. De plus, cela permet d’affirmer, plus rapidement, la souveraineté politique essentielle du Québec et la volonté de la majorité de la population québécoise. Or, en mettant de l’avant ce type d’arguments, les membres des groupes dominants en faveur du projet de loi dévient toute discussion sur le caractère racial du processus délibératif et passent sous silence les arguments des femmes musulmanes en défaveur du projet de loi. Les arguments de ces dernières soulèvent toutefois l’exclusion raciale des populations musulmanes du débat parlementaire entourant le projet, et mettent en lumière le renforcement de cette exclusion par l’utilisation des clauses dérogatoires. Ainsi, par des mécanismes de déviation illocutoire, ces discours ignorent activement un ensemble de discours porté par les femmes musulmanes qui témoignent de leur propre exclusion du débat parlementaire.

Les injustices herméneutiques, reconduites par le biais des déviations illocutoires, sont d’ailleurs intimement reliées à la reproduction d’injustices testimoniales faites à l’endroit de ces femmes musulmanes. Si les contributions, les témoignages et les expériences de ces femmes ne sont pas compréhensibles et audibles lors des auditions parlementaires, cela résulte également de leur absence et de leur exclusion préalable de ces espaces. Ainsi, la supposée symétrie du débat – justifiée par la participation aux auditions parlementaires d’autant d’opposant·e·s que de partisan·e·s au projet – est illusoire. En effet, comme l’écrit la chercheuse en communication Khaoula Zoghlami (2020), par une analyse du contenu des témoignages et des échanges durant les auditions parlementaires du projet de loi 21:

[L]es termes associés à l’habillement des femmes musulmanes (voile, hidjab, foulard, niqab et burqa) ont été réitérés 296 fois, représentant 73,9 % de l’ensemble des termes utilisés pour faire référence aux signes religieux […]. En contrepartie, le temps de parole accordé à ces femmes qui portent des foulards n’a représenté que 4,4 % du temps de parole total des témoins. Le pourcentage chute à 0,6 % si l’on compte le temps de parole de la seule témoin directement concernée par l’application du projet de loi, soit madame Bouchera Chelbi.

Zoghlami 2020, 197

Conclusion

Par une analyse historique discursive des auditions publiques tenues dans le cadre des travaux de la Commission des institutions sur le projet de Loi sur la laïcité de l’État au Québec, cette étude a démontré que les discours post-raciaux parviennent à se maintenir en reproduisant des injustices herméneutiques et testimoniales, par le biais de mécanismes de déviation illocutoire. Premièrement, les discours de déni du racisme reproduisent des injustices herméneutiques, en reléguant à la marge les définitions et les expériences de racisme avancées par les groupes minoritaires. Deuxièmement, ils perpétuent des injustices testimoniales, en excluant les groupes visés par la loi, en particulier les femmes musulmanes, de la délibération publique. Ces injustices réduisent au silence les apports épistémiques des groupes minoritaires – et notamment un certain discours sur l’exclusion, le racisme genré et l’islamophobie – et maintiennent l’ignorance épistémique blanche sur ces enjeux. Ainsi, la manière dont l’État construit discursivement un objet politique – en l’occurrence, la laïcité comme moyen d’affirmer la souveraineté du Québec – va déterminer les paramètres et les conditions de la discussion publique. Cela inclut les expériences considérées et, surtout, les personnes et les groupes invités à contribuer à cette discussion. La délimitation de l’objet politique, dans le cadre du projet de loi 21, engendre la perpétuation d’injustices épistémiques. Cela se manifeste non seulement par l’exclusion des femmes musulmanes des auditions parlementaires, mais également par l’entrave à une discussion de fond sur le racisme systémique au sein de ces auditions.

Les enjeux sous-jacents aux discours post-raciaux pour le débat public démocratique résident, premièrement, dans le fait que la domination de ces discours invisibilise et rend inintelligible un ensemble de témoignages dénonçant le racisme et la reproduction des catégories raciales. Ces discours parviennent ainsi à proposer une définition du racisme édulcorée et vidée de son sens. Dans une perspective post-raciale, le racisme dénoncé par les groupes minoritaires serait réinterprété comme un non-racisme. Deuxièmement, en reproduisant des injustices testimoniales ciblant les témoignages des femmes musulmanes, ces discours post-raciaux risquent d’engendrer des processus d’« étouffement testimonial » (testimonial smothering) (Dotson 2011). Développé par la philosophe féministe et critique de la race Kristie Dotson, l’étouffement testimonial se produit dans des situations où le·la locuteur·rice d’un discours perçoit que son auditoire « refus[e] ou [est] incapable de recevoir les propos du témoignage offert » (ibid., 244). Dans une telle situation, le·la locuteur·rice décide, de ce fait, de « tronquer son propre témoignage afin de s’assurer que celui-ci ne comporte que du contenu pour lequel son auditoire démontre une compétence testimoniale » (ibid.). En reléguant les paroles et les expériences d’oppression des femmes musulmanes à la marge et en les rendant inaudibles au sein des débats publics sur la laïcité, les discours post-raciaux risquent de pousser, voire ont déjà conduit, ces femmes à se retirer des débats publics démocratiques.

Comment faire en sorte alors que les auditions parlementaires, et les espaces publics plus largement, ne reproduisent pas des injustices épistémiques à l’encontre des groupes minoritaires et plus particulièrement des femmes musulmanes ? Comment rendre ces espaces plus attentifs à leurs témoignages et leurs expériences ? Si les conditions d’une juste délibération étaient remplies – incluant, par exemple, la représentation et l’invitation d’un nombre adéquat de femmes musulmanes portant le foulard, en particulier celles directement affectées par la Loi 21, tout en écoutant leurs témoignages, sans chercher à les dévier – cela permettrait probablement de réduire et de minimiser la reproduction des injustices épistémiques. Cependant, cela soulèverait un autre enjeu épistémique. Un débat respectant ces conditions délibératives maintiendrait la légitimité démocratique d’engager une discussion publique sur la laïcité de l’État pour, en fin de compte, proposer une réflexion collective sur la façon dont certaines femmes devraient incarner cette laïcité, sur leur rapport à leur propre corps, ainsi que sur leurs conceptions de l’égalité de genre et de l’émancipation féminine. Tout cela se ferait sans que les membres des groupes dominants comprennent les raisons pour lesquelles ces débats publics perpétuent la racisation de ces femmes.

Au-delà des auditions parlementaires, l’invisibilisation et la mise sous silence de la critique antiraciste peuvent également parfois prendre des formes de confrontation explicite entre les tenant·e·s des discours post-raciaux et les membres des groupes minoritaires. Au cours d’une émission radiophonique diffusée le 13 janvier 2021 sur 98.5 FM, Bochra Manaï, première commissaire au Bureau de lutte contre le racisme et les discriminations systémiques de la Ville de Montréal, a été interrogée à plusieurs reprises par Bernard Drainville, ancien ministre responsable du projet de loi 60 devenu député de la CAQ et ministre de l’Éducation, afin de déterminer si la Loi 21, récemment adoptée, pouvait être qualifiée de loi raciste. Considérant que la commissaire ne répondait pas à sa question, il s’exclame alors :

Je pense qu’il y a moyen de dire qu’on est contre la Loi 21 et de dire en même temps « ce n’est pas une loi raciste ». Vous savez c’est quoi le racisme, simonaque ? Le racisme, c’est très grave ! C’est une hiérarchisation des personnes selon la race et le Québec, les Québécois ne sont pas racistes ! Et la Loi 21 n’est pas une loi raciste. Vous pouvez le dire ça, c’est pas plus compliqué que ça ! Pis ça va vous donner énormément de crédibilité pour commencer vos nouvelles fonctions !

De telles situations discursives, se manifestant sous la forme d’injonctions envers les personnes racisées, en particulier les femmes musulmanes, à se positionner en dénonciatrices ou non du racisme, mettent en lumière la prédominance du paradigme post-racial et soulignent les fragilités de la société québécoise (Eid 2018), et d’autres, qui peinent à reconnaître le caractère systémique du racisme reproduit au sein des institutions publiques. Ces situations révèlent également le fardeau épistémique qui pèse sur les personnes racisées dénonçant publiquement le racisme, notamment le poids inhérent à l’injonction de prendre position publiquement sur cette question.

Parties annexes

Annexe

Liste des 36 individus et organismes ayant participé aux auditions publiques tenues dans le cadre des travaux de la Commission des institutions sur le projet de loi 21 ou Loi sur la laïcité de l’État au Québec

Note biographique

Saaz Taher est chercheuse postdoctorale Mitacs à la Chaire de recherche du Canada en éthique féministe de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Elle est également chargée de cours à l’Institut de recherches et d’études féministes (IREF) et membre de la Chaire de recherche du Canada sur l’injustice et l’agentivité épistémiques. Ses travaux se situent au croisement des théories féministes et critiques de la race, des théories décoloniales et postcoloniales, des théories du langage et des théories féministes de la délibération, des épistémologies féministes du Sud Global, ainsi que des études féministes musulmanes critiques.

Notes

-

[1]

Cet article est issu de ma thèse de doctorat intitulée « Déni du racisme au Québec : post-racialisme, injustices épistémiques et actes de discours » (Taher 2021). Il est rédigé sous forme inclusive et s’appuie, pour ce faire, sur le Guide d’écriture inclusive publié par FéminÉtudes, la Revue féministe étudiante pluridisciplinaire (Agin-Blais et al. 2020). Je tiens à remercier les deux évaluateur·rice·s pour leurs pertinents commentaires sur ce présent article, ainsi que Jean-Charles St-Louis, Amine Brahimi et particulièrement Khaoula Zoghlami pour leurs généreuses relectures.

-

[2]

Le projet de Loi sur la laïcité de l’État prévoit l’affirmation de la laïcité de l’État québécois (art. 1 à 5), l’interdiction du port de signes religieux pour les fonctionnaires des secteurs public et parapublic en « position d’autorité », comprenant les juges, les officier·ère·s de police, les agent·e·s correctionnel·le·s et les enseignant·e·s du primaire et du secondaire (art. 6), et il oblige la prestation et la réception de services publics à visage découvert (art. 7 à 10). Le projet consacre une clause de droits acquis pour les fonctionnaires déjà en fonction (art. 31). Il prévoit également des clauses dérogatoires ou clauses nonobstant (art. 33, 34) aux Chartes canadienne et québécoise, valides pour une durée de cinq années renouvelables. Ces clauses permettent à l’Assemblée parlementaire québécoise de déroger à la Charte canadienne des droits et libertés (art. 2, 7-15 CCDL) ainsi qu’à la Charte québécoise des droits et libertés de la personne (art. 1-48, CQ) par l’adoption d’un projet de loi.

-

[3]

Consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi no 21, Loi sur la laïcité de l’État, 16 mai 2019, Journal des débats de la Commission des institutions, 42e législature, 1re session, vol. 45 (ci-après abrégé par « Consultations… et date »), no 40 : http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/ci-42-1/journal-debats/CI-190516.html. Consulté le 27 mai 2023.

-

[4]

Consultations…, 9 mai 2019, no 35 : http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/ci-42-1/journal-debats/CI-190509.html. Consulté le 27 mai 2023.

-

[5]

En 2006, la direction d’une école secondaire publique de Montréal refuse d’accommoder Gurbaj Singh Multani, un jeune étudiant de confession sikhe, en lui interdisant de porter son kirpan au sein de l’établissement. L’affaire Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys est alors présentée devant la Cour suprême du Canada. L’arrêt rendu par la Cour autorise, à titre d’accommodement raisonnable, l’étudiant sikh à porter son kirpan au sein de l’école à condition de le porter sous son vêtement et qu’il soit inséré dans un fourreau et scellé. C’est à la suite de cet arrêt que le terme « accommodement raisonnable » est repris dans les discours publics au Québec (Beaman 2017 ; Selby, Beaman et Barras 2020). Cet arrêt représente un « schisme dans la façon dont les accommodements religieux sont résolus au Québec » (Dabby 2015, 355) et « marque un point tournant dans la discussion sur les accommodements religieux et la liberté de religion » au sein de la province (ibid., 367). Je tiens à indiquer qu’au long de cet article, les citations tirées de sources en langue anglaise sont le fruit de ma propre traduction.

-

[6]

Produit par le conseiller de la municipalité d’Hérouxville, ce code de conduite interdit aux résident·e·s de la municipalité de pratiquer l’excision, les mutilations génitales féminines, la lapidation et l’immolation des femmes – pratiques que le code associe à l’islam. Bien que la municipalité ne compte à cette période pas (ou très peu) de résident·e·s de confession musulmane, le conseiller municipal suggère tout de même à Jean Charest, Premier ministre québécois de l’époque, de déclarer l’état d’urgence afin de « protéger la culture québécoise des pratiques d’accommodements des croyances et pratiques non chrétiennes » (Mahrouse 2010, 86).

-

[7]

Au cours de la Commission, différent·e·s acteur·rice·s témoignent devant les commissaires Gérard Bouchard et Charles Taylor, respectivement professeur d’histoire à l’Université du Québec à Chicoutimi et professeur émérite de philosophie et de science politique à l’Université McGill, lors d’auditions publiques tenues entre septembre et décembre 2007, au sein de différentes villes et régions québécoises. Au total, la Commission reçoit 900 mémoires, siège dans 16 régions, tient 328 auditions et réunit 241 témoignages (Bouchard-Taylor 2008, 17).

-

[8]

Déposé le 24 mars 2010, le projet de loi 94 s’intitule Loi établissant les balises encadrant les demandes d’accommodement dans l’Administration gouvernementale et dans certains établissements et prévoit notamment l’octroi et la réception de services de l’État à visage découvert, ainsi que l’interdiction de port de signes religieux dits ostentatoires pour les fonctionnaires des secteurs public et parapublic. Ce projet de loi ne sera pas adopté en raison de la défaite du Parti libéral du Québec lors des élections provinciales du 3 septembre 2012. Déposé le 7 novembre 2013, le projet de loi 60, nommé Charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de l’État ainsi que d’égalité entre les femmes et les hommes et encadrant les demandes d’accommodement, ne sera pas adopté non plus en raison de la défaite électorale du Parti québécois le 7 avril 2014. Ce projet de loi prévoyait notamment d’interdire le port de signes religieux dits ostentatoires pour les fonctionnaires des secteurs public et parapublic, et de rendre obligatoire le visage découvert lors de l’octroi et de la réception des services publics. Enfin, le 10 juin 2015, est déposé le projet de loi 62, intitulé Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour un motif religieux dans certains organismes. Ce projet propose de rendre obligatoire le visage découvert lors de l’octroi et de la réception des services publics. Adopté le 18 octobre 2017 par le gouvernement libéral, le projet de loi 62 verra plusieurs de ces articles abrogés à la suite d’une contestation juridique auprès de la Cour supérieure du Québec.

-

[9]

Le 16 juin 2019, le projet de loi 21 est adopté – par 73 voix contre 35 – sous bâillon. Le bâillon consiste en une « procédure d’exception [qui] garantit un temps fixe de débat pour chacune des étapes du processus législatif, dont cinq heures pour l’adoption du principe et une autre période de cinq heures pour l’étude détaillée. [Cette procédure] constitue un moyen susceptible d’être employé par le gouvernement lorsqu’il veut limiter la durée des débats et faire adopter rapidement une mesure » (Assemblée nationale du Québec 2016).

-

[10]

Propos retranscrits et tirés de l’entrevue du ministre Simon Jolin-Barrette, le 30 mars 2019, dans le cadre de l’émission Le Québec Matin de LCN (Le Journal de Montréal 2019).

-

[11]

De nombreux·ses chercheur·euse·s en études critiques de la race soutiennent que si, du XVIIe au XIXe siècle, le racisme se fondait sur l’idée d’une distinction biologique des races, la conceptualisation du racisme s’est depuis appuyée sur une conception non plus biologique, mais sociopolitique de la race (Omi et Winant 1994 ; Goldberg 2001). Cette perspective sociopolitique de la race conçoit celle-ci comme le produit d’une construction sociale : la racialisation. Cette dernière consiste ainsi en un processus d’altérisation des individus et des groupes en fonction d’une différence qui permet de classer leur corps et leurs attributs en catégories raciales dans le but de les hiérarchiser les uns par rapport aux autres (Hall 1991 ; Bonilla-Silva 2001). Nous parlerons ainsi, dans cet article, de processus de racialisation et de personnes ou de groupes racisés. Pour comprendre la distinction entre « racisation » et « racialisation », ainsi qu’entre « racisé » et « racialisé », voir Mazouz (2020).

-

[12]

L’exclusion des voix, des expériences et des connaissances de certains groupes – notamment des femmes issues des groupes minoritaires – dans la production des savoirs collectifs, ainsi que l’absence de reconnaissance de l’agentivité épistémique des membres de ces groupes, sont des enjeux qui ont alimenté une grande tradition de travaux féministes et critiques de la race (Moraga et Anzaldúa 1981 ; Spivak 1985 ; Alcoff 1991 ; 2000 ; Collins 2000 ; Lorde 2007 ; Cooper 2017), ainsi que des travaux décoloniaux (Smith 1999 ; Quijano 2000 ; Ayotte et Husain 2005 ; Lugones 2006 ; Santos 2007 ; 2014 ; Grosfoguel 2010).

-

[13]

Les injustices épistémiques sont à la fois le produit d’injustices systémiques plus larges qui structurent les rapports de pouvoir au sein de la société et elles participent, en retour, à les entretenir. Les injustices épistémiques sont, de ce fait, injustes, car elles sont le produit de biais infondés de la part de l’auditeur·rice à l’égard des caractéristiques attribuées au·à la locuteur·rice et indépendantes de sa capacité à agir en tant qu’agent·e épistémique (Fricker 2007, 44).

-

[14]

Ce type d’injustices correspond, par exemple, à des situations où le témoignage d’une femme noire n’est pas jugé crédible en raison de biais sexistes et racistes construisant les paroles des femmes issues des communautés noires comme irrationnelles et agressives (Collins 2000).

-

[15]

Les injustices herméneutiques reliés au contenu d’un témoignage se manifestent, par exemple, par un manque de compréhension à l’égard des témoignages de femmes dénonçant des cas de harcèlement sexuel, dans un contexte où le concept même n’existait pas encore et n’était pas construit comme une ressource herméneutique collective (Fricker 2007, 159). Les injustices herméneutiques peuvent aussi se manifester en fonction de la forme que prend un témoignage, notamment le mode d’expression et de raisonnement qu’il fait transparaître. Par exemple, des témoignages peuvent être soumis à des injustices herméneutiques lorsqu’ils ne s’alignent pas avec les modes d’expression dominants masculins associés à la rationalité (Gilligan 1982, citée dans Fricker 2007, 160).

-

[16]