Résumés

Résumé

Le Québec a vécu lors des élections générales d’octobre 2018 un « moment paritaire enchanté », où la construction d’un discours fondé sur la valeur ajoutée des femmes à la démocratie est apparue profitable chez les candidates et les chef·fe·s de parti, et ce, grâce à la mobilisation d’acteurs extérieurs au champ politique (groupes de femmes, médias, sondeurs). À partir d’une analyse d’un corpus médiatique couvrant les six mois précédant les élections, cet article montre que les propos tenus par les candidates et les chef·fe·s de parti sur les « qualités typiquement féminines » des politiciennes et leur capacité à « faire de la politique autrement » participent d’une stratégie d’argumentation qui réduit les femmes à leur rôle de genre. Alors que les conditions sociales et politiques en présence les y encourageaient fortement, la mise en valeur de la « féminité » s’est imposée comme une contrainte supplémentaire pour les candidates, qui, pour entrer dans un univers (encore) largement dominé par les hommes, devaient répondre aux attentes liées à la fois à leur genre et à leur profession.

Mots-clés :

- genre,

- parité,

- femmes politiques,

- stratégies discursives,

- élections générales québécoises 2018

Abstract

During the October 2018 general election, due to the mobilization of actors outside the political field (women’s groups, media, pollsters), Quebec experienced an “enchanted parity moment,” in which the use of a discourse based on women’s added value to democracy appeared profitable for candidates and party leaders. Based on an analysis of the media coverage over the six months preceding the elections, this article shows that the statements made by candidates and party leaders on “feminine” qualities and women’s capacity “to do politics differently” partake in a rhetorical strategy that reduces women to their gendered identity. While the social and political conditions strongly encouraged women candidates to do so, the promotion of “femininity” imposed itself as an additional constraint on them, as they had to meet the expectations linked to both their gender and their profession in order to enter a world largely dominated by men.

Keywords:

- gender,

- parity,

- female politicians,

- discursive strategies,

- 2018 Quebec general elections

Corps de l’article

La parité à l’agenda au Québec

La question de la parité[1] à l’Assemblée nationale du Québec émerge dans l’espace public à partir de la seconde moitié des années 2010[2]. Les stratégies auparavant déployées par les groupes de femmes[3] pour compenser le déséquilibre femmes-hommes au Parlement et faire adopter des mesures gouvernementales de type quotas ou incitatifs financiers se sont soldées par des échecs (Maillé 2012 ; Tremblay 2015). La classe politique et l’opinion publique se sont montrées défavorables vis-à-vis ces initiatives, en particulier l’adoption de quotas (Tremblay 2010). La question de la sous-représentation des femmes en politique est apparue sporadiquement dans les médias québécois, mais elle n’a jamais occupé une place de premier plan.

Or, à partir de 2015, constatant que la proportion d’élues stagnait en deçà de 30 % depuis plus de dix ans[4] et que le court mandat de 18 mois (2012-2014) de la première femme première ministre du Québec, Pauline Marois, avait été particulièrement mouvementé[5], les groupes de femmes ont intensifié leurs efforts pour féminiser les assemblées (Dumont 2019). Le Groupe Femmes, Politique et Démocratie (GFPD), qui pratique depuis 1999 le mentorat politique auprès des femmes qui briguent des postes électifs, a été particulièrement actif. Il a déposé un mémoire intitulé Agir pour une démocratie paritaire ! (2015) auprès du Secrétariat à la condition féminine, où il demandait d’inscrire dans la Loi électorale l’obligation pour les partis politiques de recruter autant de femmes que d’hommes et de les doter d’une enveloppe à cette fin. En 2016, le GFPD a renchéri en organisant à l’Assemblée nationale l’événement « En marche vers la parité », co-présidé par deux anciens premiers ministres (Jean Charest et Pauline Marois), et en publiant dans la foulée une déclaration éponyme que les citoyen·ne·s étaient invité·e·s à signer. Ces actions ont trouvé un écho dans les médias et les militant·e·s du GFPD ont utilisé les tribunes fournies par la presse pour faire valoir leur point de vue.

Outre les groupes de femmes, des acteurs institutionnels se sont montrés favorables à la parité. Le Conseil du statut de la femme (CSF) a publié en 2015 Les femmes en politique : en route vers la parité. Dans cet avis, le CSF recommande d’introduire la notion de zone paritaire dans la Loi électorale, c’est-à-dire d’obliger les partis politiques à recruter entre 40 % et 60 % de candidates, sous peine de s’exposer à des pénalités financières. Dans la même lignée, le directeur général des élections du Québec (DGEQ) a proposé dans son étude Femmes et politique : facteurs d’influence, mesures incitatives et exposé de la situation québécoise, parue en 2014, que chaque parti attribue une part équitable de circonscriptions à haut potentiel d’électivité aux femmes et se dote de quotas volontaires[6]. Parmi les principaux partis politiques provinciaux, seul Québec solidaire s’est doté, depuis sa fondation en 2006, d’une politique de quotas volontaires[7].

Si la portée de ces initiatives demeure difficile à mesurer directement, tout se passe comme si celles-ci avaient réussi à imposer la parité à l’Assemblée nationale dans l’agenda politico-médiatique et dans le débat public. D’autres événements aux paliers fédéral et municipal, comme la formation du cabinet paritaire du premier ministre canadien Justin Trudeau (« Because it’s 2015 ») et l’élection en 2017 d’une première femme à la mairie de Montréal, Valérie Plante, ont contribué à la fabrication d’un momentum favorable à la parité.

C’est dans ce contexte que les élections générales québécoises du 1er octobre 2018[8] ont vu pour la première fois la question de la parité femmes-hommes en politique s’imposer comme thème phare. Trois types d’acteur·rice·s gravitant en marge du champ politique (les groupes de femmes, les médias et les maisons de sondage) ont été les principaux promoteurs de l’importance d’une représentation paritaire des femmes et des hommes à l’Assemblée nationale du Québec, conduisant chef·fe·s de parti et aspirantes députées à développer un argumentaire autour de la « valeur ajoutée » des femmes à la politique. Collectivement s’est développée une « conscience de genre » (Varikas 1991) où les qualités dites féminines (écoute, sensibilité, honnêteté, collégialité, etc.) ont été érigées en ressources symboliques positives. Travaillant « différemment » et moins axées sur « la game politique », les candidates sont devenues, dans l’ordre des discours et des représentations, le symbole de l’opposition entre formes anciennes (plus partisanes et associées à la langue de bois, à l’agressivité, au mensonge) et formes nouvelles de l’agir politique. Bref, le Québec a vécu, pour reprendre les mots de Marion Paoletti (2005), un « moment paritaire enchanté », où la construction d’un discours fondé sur le genre est apparue possible et stratégiquement payante.

Ce phénomène invite à s’interroger sur l’utilisation du genre comme variable distinctive dans le discours politique au Québec et à poser les questions suivantes : 1) Comment les groupes de femmes, les médias et les maisons de sondage ont-ils abordé la parité et sont-ils parvenus à attribuer une valence positive au genre féminin en politique ? Autrement dit, comment le « moment paritaire » de 2018 a-t-il été construit ? 2) Au sein de ce moment paritaire, de quelles façons les chef·fe·s de parti et les candidates ont-ils joué sur les registres de la féminité ? et 3) Quels sont les effets de ce jeu sur les représentations du genre ?

Pour répondre à ces questions, nous avons constitué un corpus d’articles publiés par la presse québécoise quotidienne et hebdomadaire et de reportages Web diffusés par la Société d’État Radio-Canada et le réseau d’information privé TVA pendant les cinq semaines de campagne électorale (du 23 août au 1er octobre 2018). Les articles et les reportages ont été extraits depuis la base de données Eureka[9] à partir de la série de combinaisons de mots clés suivantes : « élections Québec 2018 » + « femme(s) » ; « élections Québec 2018 » + « candidate(s) » ; « élections Québec 2018 » + « parité » ; « élections Québec 2018 » + « Couillard », ou « Massé », ou « Legault » ou « Lisée »[10]. Un total de 2239 textes ont été sélectionnés. Nous avons retenu 364 extraits de ces textes, qualitativement choisis parce que nous y avons repéré des marqueurs de genre explicites (en tant que femme… ; les femmes sont…) ou implicites (je suis empathique… ; nous travaillons différemment… ; elles renouvellent la démocratie). À ce corpus constitué semi-systématiquement, nous avons ajouté les communiqués de presse et les points de presse des principaux partis politiques, parce qu’ils contiennent des extraits – choisis – des discours des chef·fe·s sur leurs candidates et sur la question paritaire. Nous avons aussi fait appel à d’autres articles et reportages diffusés au cours de la pré-campagne électorale qui a débuté en mars 2018 avec les premiers engagements des chef·fe·s de parti.

Cadre théorique. Masculinité, féminité et pouvoir politique

Cet article contribue à la compréhension de l’enjeu de genre dans les campagnes électorales, notamment au Québec, et il s’attache à comprendre comment le jeu sur les construits de genre peut s’avérer payant en politique, où la féminité est sociohistoriquement un handicap. Nous considérons avec Christine Guionnet et Érik Neveu (2007 : 211) qu’il est crucial de s’intéresser au genre, car il constitue non seulement « une variable pertinente dans le champ politique à la fois en lui-même – en tant que donnée –, mais également parce qu’il est instrumentalisé et construit comme une variable différenciante et produit alors des effets réels sur l’exercice du pouvoir ». Cette différenciation s’appuie sur un système de valeurs culturellement construit attribuant une supériorité relationnelle aux significations et aux valeurs associées au masculin au détriment de celles qui sont liées au féminin. Elle détermine l’existence de rapports masculins et féminins distincts au pouvoir, une situation résumée dans l’idée voulant que les hommes et les femmes ne gouvernent pas de la même manière[11]. Il faut cependant se garder d’essentialiser ces rapports comme les construits sur lesquels ils reposent : Evelyn Nakano Glenn (1999 : 5) rappelle que le genre, en tant que construction sociale et rapport de pouvoir, n’est « jamais fixe, mais continuellement constitué et reconstitué », parce qu’il est sans cesse l’enjeu de luttes et de stratégies, objet de redéfinitions, de remodelages. Les définitions et l’appréciation de la « masculinité » et de la « féminité » changent selon les contextes, y compris dans le champ du pouvoir, comme nous pensons que cela été le cas lors des élections générales de 2018.

Le genre comme handicap

Si les sociétés traditionnelles ont fixé l’opposition intérieur/extérieur comme principe clé d’une vision et d’une division sexuées du monde social, Pierre Bourdieu souligne dans La domination masculine (1998 : 129) que les univers sociaux contemporains « obéissent toujours à cette logique de la division entre le masculin et le féminin ». Les hommes continuent à dominer l’espace public et le champ du pouvoir, tandis que les femmes restent principalement vouées à l’espace privé et aux « extensions » de cet espace que sont les services sociaux et éducatifs et les champs littéraire et artistique. Cette division entre le masculin et le féminin est pour Bourdieu la base de la domination symbolique des hommes sur les femmes, qui se caractérise par le fait que les hommes imposent des visions de la masculinité qui leur sont favorables et des visions de la féminité qui excluent les femmes des lieux de pouvoir.

Espace doublement masculin, parce que pensé comme tel et que la présence des hommes y est largement supérieure à celle des femmes, le champ politique est un univers de pratiques et de savoir-faire (Lagroye 1985) qui prescrit des normes de comportements masculins tellement strictes que l’entrée des femmes peut apparaître comme une transgression (Achin et Paoletti 2002). Dans La Domination masculine (1998 : 89), Bourdieu souligne que la définition d’un poste dans le champ politique inclut toutes sortes de capacités et d’aptitudes connotées qui répondent à la définition dominante de la pratique, ici masculine. Pour Bourdieu, si l’univers politique est difficile à investir pour les femmes, c’est qu’il est coupé « sur mesure pour des hommes dont la virilité s’est elle-même construite par opposition aux femmes, dont les qualités apparaissent comme des handicaps » ; être féminine, c’est éviter toutes les propriétés et les pratiques qui peuvent fonctionner comme des signes de virilité et, donc, dire d’une femme de pouvoir qu’elle est très féminine n’est qu’une manière subtile de lui dénier le droit à cet attribut masculin qu’est le pouvoir (ibid. : 136).

Dans une perspective complémentaire, les politologues Mariette Sineau (1988 ; 2001) et Jane Freedman (1997) ont montré à quel point les femmes politiques de France et de Grande-Bretagne dans les décennies 1980-1990-2000 ont été perçues comme « différentes et illégitimes » et ont dû se plier à certaines règles du jeu masculines (agressivité verbale, intransigeance, combativité) pour s’imposer en politique. Ces politiciennes se sont heurtées à la persistance de normes sociales leur prescrivant certains comportements féminins (être séduisante, être souriante, être naturelle, etc.) peu compatibles avec l’exercice du pouvoir et la compétition politique. Les candidates et les élues se trouvent ainsi face à un phénomène spécifique à leur genre : la double contrainte (Jamieson 1995). La double contrainte renvoie à l’injonction de suivre le modèle masculin combatif pour imposer son autorité en politique, tout en respectant les normes de la féminité (surtout liées au charme) attendues par les médias, l’« opinion publique » et la classe politique[12].

En outre, les recherches sur la médiatisation des femmes politiques ont montré que les médias jouent un rôle important dans la construction des modèles de genre : la presse, la radio et la télévision surexploitent et renforcent l’idée d’une différenciation des genres (gender gap) dans l’univers politique (Gingras et Maillé 2018). Les politiciennes souffrent d’une couverture médiatique plus négative que leurs confrères et cela rend leur présence dans l’univers politique plus compliquée. Cette couverture se traduit entre autres par : une attention marquée à leur hexis corporelle (Sreberny-Mohammadi et Ross 1996) ; un recours accru à des propos sexistes les renvoyant à leurs rôles traditionnels (Carroll et Schreiber 1997) ; une insistance particulière à l’égard de leur vie privée (Norris 1997) ; un usage excessif du prénom (Sreberny-Mohammadi et Ross 1996) ; une interprétation des émotions qui confirme le double standard lié à l’émotivité (Jamieson 1995) ; un moindre intérêt pour leurs propositions de politiques publiques (Kahn 1994). Bien que certains éléments de cette couverture se soient fortement atténués depuis le début des années 2010 (Lawrence et Rose 2010 ; Goodyear-Grant 2013 ; Lemarier-Saulnier 2018 ; Théberge-Guyon, Bourassa-Dansereau et Morin 2018), la domination symbolique des hommes sur les femmes dans le champ politique est encore soutenue et renforcée par la production de représentations médiatiques qui affectent négativement la capacité des femmes à gouverner.

Le genre comme atout électoral

Les élections provinciales de 2018 ont été le terrain d’un retournement important au Québec, le fait d’être une femme devenant un atout électoral aux yeux d’une pluralité d’acteur·rice·s. Il ne s’agit pas d’un phénomène inusité. Des travaux de science politique ont montré que les dispositions rattachées au genre féminin peuvent, dans des configurations politiques précises, se convertir en avantages. Dans son ouvrage Sexes, genre et politique, Catherine Achin (2007) fait valoir que dans un contexte de crise du politique – qui se traduit par une désaffection croissante des citoyens à l’égard de la classe politique, mesurée par les sondages et exprimée par le déferlement, sur Internet, des frustrations collectives et opinions dissidentes –, les qualités « féminines » apparaissent sous un meilleur jour, car on leur attribue la capacité de renouveler le système et ses pratiques masculines associées à la corruption, l’agressivité, la langue de bois. Par leur bienveillance, leur solidarité, leur écoute, leur compassion et leur proximité « naturelles », les femmes sont censées ré-humaniser la politique[13]. Transférées du domaine privé au public, ces qualités deviennent recherchées alors qu’elles étaient auparavant dévalorisées : Delphine Dulong et Frédérique Matonti (2005) parlent de « retournement du stigmate ». Les médias jouent un rôle important dans la mise en exergue de ces qualités toutes féminines en présentant les femmes politiques comme habiles à « gouverner autrement », à rechercher la collaboration, le compromis, là où les hommes sont guidés par les stratégies électorales de confrontation (Gingras 2014).

Le regard essentialiste qu’on porte sur elles constitue une arme qu’elles peuvent manier à leur avantage en jouant de la nouveauté, de la fraîcheur, de la proximité. Car les femmes politiques ne font pas que subir leur genre, elles savent aussi en jouer, consciemment ou non. La croyance en leur capacité de renouveler la politique exerce une attraction sur certaines couches de l’électorat[14]. Certaines élues entretiennent volontiers l’image de la différence féminine pour légitimer leur place en politique (Kahn 1993 ; Paoletti 2004 ; 2005). Lorsqu’elles communiquent, elles peuvent user d’une « argumentation directe par le genre » (ciblant des domaines dans lesquels elles se disent plus douées en tant que femmes) ou recourir à une « argumentation indirecte par le genre », consistant à évoquer des préoccupations ou des qualités réputées féminines, sans les présenter explicitement comme liées à la variable du genre (Bonnafous 2003).

Les élections municipales françaises de 2001 constituent un cas-école de célébration des qualités féminines en politique[15]. Cette année-là, la Loi sur la parité[16], entrée en vigueur en 2000, a été appliquée pour la première fois (Dulong et Lévêque 2002). La loi, qui oblige les partis politiques à placer autant de femmes que d’hommes sur les listes électorales, a ouvert une brèche sur la capacité des femmes à moderniser un système caractérisé par un cynisme croissant et une importante démobilisation[17]. L’arrivée des femmes en politique n’a dès lors plus été vue comme une « transgression » (Achin 2007), mais comme une nécessité pour renouer le lien brisé entre gouvernants et gouvernés, le contexte municipal étant associé par les élu·e·s et les électeur·rice·s à des qualités relationnelles réputées féminines telles que la « disponibilité », l’« écoute » et la « proximité » (Garraud 1989). Le comportement de plusieurs acteur·rice·s – au premier chef les médias et les candidates – a concouru à créer un « moment paritaire enchanté » (Paoletti 2005) où la féminité et la capacité des candidates à faire de la politique autrement ont été surexploitées.

Les médias ont souligné de manière soutenue les bienfaits de la parité au niveau municipal en misant sur deux principales stratégies argumentatives (Lépinard 2007) : celle de l’importance d’une égalité politique réelle entre les hommes et les femmes (c’est-à-dire une égalité de facto, qui tient compte du fait que les femmes forment 50 % de population et qui est loin d’être acquise) ; et, surtout, celle de l’importance d’une égalité sensible aux différences (changer la politique en la marquant des façons d’être, de dire et de faire des femmes, bref renouveler la démocratie). Dans la même lignée, les candidates (et leur entourage politique) ont fait de leur genre une véritable ressource politique. Quels que soient leur âge, leur profession, leur commune, leur parti, les candidates qui briguaient un mandat en 2001 ont toutes revendiqué leurs « différences ». Elles se sont décrites comme « plus » ou « moins » : « plus collégiale », « plus honnête », « moins partisane ». Elles ont aussi mis de l’avant leur statut de mère et ont revendiqué un féminisme précoce, présenté comme le moteur de leur engagement politique (Achin 2007).

Le Québec n’est pas la France sur le plan politique[18], mais il n’est pas exclu qu’on y ait entendu en 2018 une rhétorique paritaire similaire à celle formulée dans l’Hexagone en 2001. Avant les dernières élections générales, les femmes politiques québécoises ont fait un usage minimal de leur genre comme « ressource ». L’absence de débat sur les stratégies visant à féminiser les parlements au Québec et dans l’ensemble du Canada avant la seconde moitié des années 2010 aurait vraisemblablement encouragé les femmes politiques à tenter de neutraliser leur identité, entre autres pour éviter des commentaires sexistes (Gingras 2014). Or, la donne change pendant la campagne de 2018 : la parité devient un thème important de la campagne, la féminité est érigée en ressource symbolique, et il devient possible pour les candidates de miser sur le discours de « l’art féminin de la politique ».

Résultats

La construction du moment paritaire

Les élections québécoises de 2018 ont été le lieu de la construction d’un « moment paritaire enchanté », marqué par la promotion de la parité comme idéal politique. La mise de l’avant d’un tel idéal nous semble favorisée par une « crise de la représentation » (Bougnoux 2006) : au début des élections de 2018, le Québec fait face au ras-le-bol des citoyens envers le système partisan et la politique. Les attentes des électeurs, saisies par les maisons de sondage avant et pendant la campagne[19], montrent un niveau de confiance extrêmement bas envers les politiciens et une volonté de renouveler le corps politique en place (essentiellement des hommes blancs dans la cinquantaine et issus des professions libérales) afin de mettre fin à certaines pratiques nuisibles à la démocratie (corruption, langue de bois, mensonge). Dans ce contexte, l’arrivée de plus de femmes à l’Assemblée nationale devient l’occasion de moderniser la politique québécoise. Trois groupes d’acteurs gravitant autour du champ politique imposent la parité comme un thème fort de la campagne : les groupes de femmes, les médias traditionnels et les maisons de sondage. Ils en font la promotion au nom de l’égalité des sexes, de la modernisation de la vie politique, ainsi que pour satisfaire l’opinion publique ; leur action complémentaire incite les partis politiques à prendre position.

« En marche pour la parité » chez les groupes de femmes – Les principaux groupes de femmes du Québec ont été très actifs au cours des mois précédant la campagne électorale et leur impulsion a été déterminante dans la construction du moment paritaire. Comme l’a montré Laure Bereni (2015) à propos des mobilisations pour la parité en France, ce succès est attribuable à leur capacité d’impliquer directement des élu·e·s et d’attirer l’attention de la sphère médiatique. Le 9 avril 2018, l’organisme à but non lucratif La gouvernance au féminin s’est clairement impliqué en faveur de la parité en organisant un déjeuner-conférence à l’hôtel Ritz-Carlton de Montréal, où il a convié plusieurs acteur·rice·s politiques important·e·s pour discuter des « manières de sortir du cercle qui perpétue la surreprésentation des hommes en politique ». Intitulé « Le monde politique à la rencontre du monde des affaires ou la nécessité d’avoir plus de femmes en politique », l’événement s’est déroulé en présence de François Legault, qui a profité de la couverture des nombreux médias présents[20] pour annoncer que s’il formait le prochain gouvernement, son conseil des ministres serait paritaire. Cette promesse tranchait avec son discours de la campagne électorale de 2014 où il avait exclu l’idée d’un éventuel cabinet paritaire, la « compétence » étant selon lui plus importante qu’une égale représentation des femmes et des hommes[21].

Le lendemain matin, le Groupe Femmes, Politique et Démocratie (GFPD) et ses 500 partenaires pour la parité (des groupes de femmes des milieux institutionnel, syndical, communautaire et universitaire) ont simultanément publié un manifeste[22] et un projet de loi[23] en faveur de la représentation paritaire à l’Assemblée nationale. Ce projet de loi proposait de forcer les partis politiques à « présenter une liste de candidatures dans une zone de parité d’au moins 40 % de femmes » pour l’élection suivant son adoption (2022). Quatorze jours plus tard, lors de la troisième édition de l’événement « En marche vers la parité » tenue le 24 avril à l’Assemblée nationale, le GFPD a remis en mains propres son projet de loi aux chef·fe·s des partis politiques. Les médias, conviés à cet événement, en ont discuté dans leurs pages[24] en soulignant que Jean-François Lisée était le seul des chef·fe·s des trois grands partis (le PLQ, la CAQ et le PQ) à avoir clairement pris position en faveur du projet de loi du GFPD[25].

Entre les deux temps forts de la publication du projet de loi et sa présentation officielle aux partis politiques, le GFPD a maintenu sa présence médiatique par la publication de lettres ouvertes dans les quotidiens Le Devoir[26] et Le Soleil[27]. Le GFPD y défendait l’idée selon laquelle l’imposition de quotas est nécessaire, parce que le Québec est à la traîne par rapport à la majorité des pays, et ce, tant en termes de proportions de femmes élues que d’adoption de mesures législatives pour favoriser l’élection d’un plus grand nombre d’entre elles[28]. Le succès avec lequel le GFPD a eu accès aux médias et aux élu·e·s s’explique par le fait qu’il compte dans ses rangs plusieurs personnalités issues des milieux politique et médiatique, comme Pascale Navarro, autrice, journaliste et militante de longue date pour la parité, Thérèse Mailloux, ex-secrétaire générale du Conseil du statut de la femme, et Jean-Pierre Charbonneau, ancien journaliste et ex-président de l’Assemblée nationale, pour ne citer qu’elles et eux.

Un enjeu en soi dans les médias – Les grands médias francophones ont contribué à faire de la parité un enjeu avant et pendant la campagne électorale officielle. Chroniqueur·euse·s et éditorialistes influent·e·s ont soutenu que la parité entraînerait des mutations positives sur la forme (la démocratie) et sur le fond (angles, contenu des politiques, façons de faire). Leur promotion de la parité se fonde sur deux arguments complémentaires, qui sont les mêmes que ceux observés en France au tournant des années 2000 (Julliard 2014). Le premier argument, universaliste, est la défense de la parité au nom de l’égalité réelle entre les sexes, pour que les femmes soient égales aux hommes en fait et non seulement en droit. Josée Legault, chroniqueuse politique au Journal de Montréal (JdeM), un tabloïd conservateur, prend ainsi position en faveur d’une « vraie parité hommes-femmes en politique » dans son texte intitulé « La parité, et ça presse » (11 avril 2018) :

À l’Assemblée nationale, malgré qu’elles forment 50,3 % de la population, la proportion de femmes députées frôle à peine les 27 %. On pourrait certes épiloguer longtemps sur les causes d’une inégalité aussi criante, dont l’éternel boys club qui, depuis des lustres, reproduit et favorise ses propres réseaux. L’important est de faire le constat en toute lucidité : la parité hommes-femmes ne se matérialise tout simplement pas d’elle-même. La moitié de la population mérite mieux. Point. Agir pour imposer la parité n’est donc pas une question de « pitié », mais d’équité, de dignité et de justice sociale. Bref, de démocratie.

Dans l’éditorial « Parité : la pression populaire avant les quotas » (1er mai 2018), Brian Myles, directeur du quotidien montréalais indépendant Le Devoir, souligne qu’il est inexcusable que la proportion de femmes élues stagne depuis 20 ans, et déclare que son journal « souscrit à l’objectif de compter sur autant de femmes que d’hommes à l’Assemblée nationale » et qu’il « incombe aux formations politiques d’avoir le courage de présenter au minimum 50 % de femmes aux élections, comme le souhaitent les Québécois ».

Le second argument, différentialiste, veut qu’il soit possible de renouveler la politique grâce à l’implication des femmes (Dulong et Matonti 2005), parce que celles-ci seraient dotées de qualités genrées permettant l’exercice d’un « art féminin de la politique ». Dans cet esprit, la parité constitue le gage d’une amélioration de la vie politique bénéfique à l’ensemble de la société. Dans son éditorial susmentionné, Myles ajoute qu’une plus grande présence des femmes au Salon bleu est « essentielle pour obtenir des transformations sociétales », faisant remarquer que les lois québécoises sur l’équité salariale, le partage du patrimoine familial, la lutte contre les agressions sexuelles sur les campus et les soins de fin de vie portent toutes une empreinte féminine. Rima Elkouri, chroniqueuse à La Presse, quotidien montréalais libéral, développe avec « Au-delà des combats de coqs » (19 septembre 2018) l’idée que la culture politique de l’Assemblée nationale se porterait mieux grâce à une plus grande proportion d’élues. Commentant un débat réunissant quatre candidates issues des principaux partis autour de thèmes liés à la condition féminine, Elkouri vante le ton cordial et la volonté des candidates de construire un projet commun, ce qui tranche avec la façon « virile » de débattre.

C’était hier matin, donc. Un débat très civilisé sur une foule d’enjeux de grande importance : violences faites aux femmes, exploitation sexuelle, justice, équité en emploi, inclusion des femmes autochtones et immigrantes, etc. Et ce qui se dégageait de ce débat respectueux était à mille lieues de ce à quoi nous ont habitués les débats des chefs télévisés. Ce n’était ni un combat de coqs ni un combat de poules. On avait devant nous quatre femmes qui, malgré leurs allégeances différentes, tentaient de construire quelque chose plutôt que de détruire la réputation de leur adversaire […] Aucune tomate n’a été lancée. Juste des idées. Et Dieu que ça faisait du bien.

Les deux arguments peuvent être maniés de concert. Dans « Parité à l’Assemblée nationale : vers une avancée spectaculaire » (20 août 2018), Marie-Andrée Chouinard, rédactrice en chef du Devoir, écrit que la parité doit se faire « par pur respect d’une société diversifiée comptant… 50,6 % de femmes » et qu’elle devrait « s’accompagner d’un changement dans la culture politique, plus sensible aux questions de discrimination et de harcèlement, et de conciliation travail-famille ».

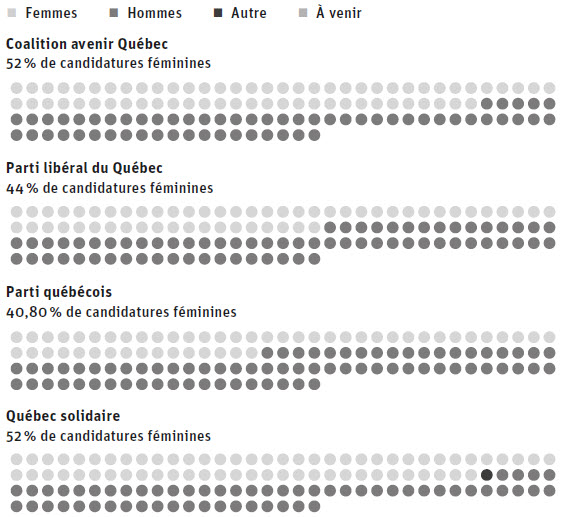

Résolument engagé en faveur de la parité dans ses éditoriaux, Le Devoir a développé l’outil graphique Vigie Parité. Lancé au début mars 2018 « pour mesurer l’engagement des partis à présenter plus de candidates », Vigie Parité a chiffré de semaine en semaine jusqu’à la mi-campagne où en étaient les partis politiques par rapport à leur intention de recruter plus de femmes. Plusieurs mises à jour ont été effectuées (19 du 8 mars au 11 septembre). Lors de la première mise à jour (figure 1) – réalisée en période de pré-campagne alors que tou·te·s les candidat·e·s n’avaient pas encore été officiellement nommé·e·s –, le quotidien montréalais a dressé le constat suivant : « Il y a un engagement préélectoral que les quatre partis présents à l’Assemblée nationale partagent : augmenter le nombre de candidates aux prochaines élections, si possible pour atteindre la « zone de parité » – soit minimalement 40 % de femmes. À l’heure d’un premier décompte parmi les candidats officiellement nommés, deux partis passent ce test : la CAQ et QS[29]. »

Figure 1

Première vigie parité

Lors de la dernière mise à jour (figure 2), Le Devoir indique qu’à partir de la publication des résultats de sa première mise à jour, les partis ont « augmenté la cadence » et ont tenté de dépasser la zone de parité :

Le Devoir suit à la trace la progression du bassin de candidates depuis le 8 mars. L’idée était de mesurer chaque semaine où en étaient les partis politiques par rapport à leur intention affichée de recruter plus de femmes pour l’élection de 2018. Les premiers résultats laissaient présager d’un bassin d’environ 40 % de candidates, mais les partis ont ensuite augmenté la cadence : depuis la mi-mai (alors qu’un tiers des candidats étaient confirmés), le taux flirte avec les 47 %. Il s’est toujours maintenu[30].

Outil voué à durer tout le temps de la campagne, Vigie Parité reflétait les efforts des partis en même temps qu’il les incitait, par le texte et par l’image, à faire mieux l’un que l’autre.

Figure 2

Vigie parité finale

La parité dans les sondages – De concert avec les médias, les grandes maisons de sondage du Québec ont participé au cadrage de la campagne électorale en cristallisant l’opinion des électeurs sur la question de la parité femmes-hommes. En période pré-électorale, la maison Léger et Le Devoir ont publié les résultats d’un sondage révélant que « sept Québécois sur dix (69 %) pensent que les partis politiques devraient avoir autant de femmes que d’hommes parmi leurs candidats[31] ». Avec le titre « Les Québécois veulent une parité parfaite », le sondage couvrait la moitié de la page consacrée à l’actualité politique québécoise du quotidien montréalais. On pouvait y lire en amorce : « La parité dans les candidatures politiques ? Certainement, répondent sans hésiter les Québécois. » Les sondeurs parlaient « d’un appui à une égalité complète (50-50) » et indiquaient que « les Québécois sont déjà rendus plus loin que les quatre partis politiques représentés à l’Assemblée nationale » (si QS comptait déjà présenter au moins 50 % de candidates, le PLQ, le PQ et la CAQ promettaient en effet à ce moment-là de la campagne de respecter une zone paritaire de 40 %). Il s’agissait d’une publication mûrie à l’avance, puisque le résultat de ce sondage a été dévoilé le jour même où le GFPD a rendu publics son manifeste et son projet de loi.

Un autre sondage, réalisé par la maison Ipsos pour La Presse à la fin mai 2018, a abordé l’enjeu paritaire[32]. Ipsos a demandé à 2000 répondants de dresser la liste des dix commandements que les candidat·e·s devraient suivre pour répondre aux attentes des électeurs à partir d’une liste de valeurs. « Encourager l’égalité homme-femme » a été plébiscité par les répondants, puisque « 81 % des Québécois estiment qu’il faut plus de femmes à l’Assemblée nationale et au Conseil des ministres ». Invité à commenter les résultats du sondage, Sébastien Dallaire, vice-président d’Ipsos, a déclaré : « Il y a un accord assez fort sur le fait que les femmes doivent prendre plus de place dans le système politique. C’est une valeur acceptée par l’ensemble des Québécois sondés. Tous les partis s’entendent pour dire que c’est important pour le Québec. » Tout se passe donc comme si, dans un mouvement de renforcement circulaire, les médias favorables à la parité dans leurs éditoriaux et chroniques ont commandé des sondages sur cet enjeu et ont ensuite mis les résultats encourageants des sondages réalisés par les firmes Ipsos et Léger au service de la rhétorique pro-parité, construisant ainsi, avec les groupes de femmes, le moment paritaire au niveau médiatique.

Voeu de parité subséquent chez les chef·fe·s de parti – La fabrication d’une opinion publique favorable à la parité a pavé la voie à l’appropriation de l’enjeu de la parité par les partis politiques, puisque ceux-ci, en tant qu’acteurs institutionnels, doivent constamment rivaliser pour obtenir le suffrage des électeurs afin de prospérer (Julliard 2014). Rapidement dans la campagne, les quatre principaux partis se sont positionnés par rapport à la parité. Si le PLQ, le PQ, la CAQ et QS avaient tous pour engagement pré-électoral de présenter un minimum de 40 % de candidatures féminines, les différents événements dont nous avons parlé ont incité François Legault à bonifier ses promesses et amené Jean-François Lisée et Manon Massé à confirmer leurs engagements paritaires, déjà élevés au départ. Seul Philippe Couillard, qui a mené le PLQ vers la défaite, n’a pas promis de former un conseil des ministres paritaire en cas de victoire des libéraux au scrutin, arguant qu’il voulait « les meilleures personnes[33] ».

En somme, au cours des élections provinciales de 2018, c’est l’imposition de la question paritaire aux partis politiques par des acteur·rice·s évoluant à l’extérieur de l’Assemblée nationale, puis la reconnaissance de l’importance de cette question par les partis, leur chef·fe et leurs candidat·e·s, qui ont fait émerger un « moment paritaire ». Si dans une élection les partis, les chef·fe·s et les candidat·e·s peuvent recourir à une pluralité de discours – sur la laïcité, le racisme, l’indépendantisme – en fonction de leur stratégie électorale et de la portion de l’électorat qu’ils espèrent séduire, elles et ils ont été ici fortement incité·e·s à tenir un discours sur le genre. Dans ces conditions, nous pensons que le contexte paritaire peut être appréhendé comme une survalorisation générale et transpartisane de la variable du genre des candidates et du discours sur le genre par rapport aux autres variables des candidat·e·s (par exemple le milieu socio-professionnel ou l’origine ethnique) et aux autres discours. Bénéficiant d’une valence supérieure au cours des élections de 2018 grâce aux actions des groupes de pression et des médias, le genre féminin a été constitué en atout déterminant pour remporter la compétition électorale, et a donc suscité la production de discours de genre et sur le genre.

Usages discursifs de la « féminité » en campagne électorale

La mobilisation des groupes de femmes et des médias de même que le soutien de l’opinion à la parité ont autorisé la promotion des qualités dites féminines au nombre des arguments mobilisés par les acteur·rice·s politiques durant la campagne. Nous montrons ici comment cela s’est concrétisé dans les stratégies communicationnelles des candidates et des chef·fe·s de parti (nous considérons que par métonymie le discours du chef constitue la ligne officielle de tout le parti).

Les candidates et l’argumentation par le genre

Devant des conditions sociopolitiques faisant de leur genre une ressource politique, les candidates intègrent, relaient et développent volontiers un discours différentialiste. Ce discours a été mobilisé explicitement, ce que Simone Bonnafous (2003) qualifie d’« argumentation directe par le genre ». L’objectif de cette logique argumentative est de faire valoir sa propre candidature en soulignant l’avantage d’être une femme, un avantage nécessairement relatif parce qu’opposé à la masculinité du pouvoir politique. L’argumentation directe fonctionne systématiquement par la création de contrastes entre des caractéristiques dites « masculines » et « féminines »[34]. Ainsi, Nathalie Leclerc, candidate du PQ dans Charlevoix–Côte-de-Beaupré, a fait valoir que « les femmes sont moins axées sur la performance [que les hommes]. Nous aimons mieux parler de nos idées, de notre développement et de nos familles[35]. » Son opposante de la CAQ, Émilie Foster, abondait dans le même sens :

Les femmes politiques sont moins axées sur la game politique que les hommes. Nous préférons miser sur des préoccupations plus humaines […] Les femmes débattent davantage de leurs idées. Nous sommes moins en situation de combattre. Les citoyens savent ce qu’ils veulent et ils n’embarquent pas dans des controverses inutiles. Ils préfèrent les gens qui ont une vision à long terme et qui savent où ils s’en vont[36].

Ce discours émane de candidates de toutes les formations politiques, QS et PLQ y compris[37]. Il ne s’est pas seulement manifesté dans des situations d’entrevues (points de presse, articles), mais aussi dans des situations de joute verbale : au cours d’un débat qui opposait des candidates des principaux partis autour d’enjeux liés à la condition féminine, Catherine Fournier du PQ a gracieusement cédé une minute de son temps de parole à la représentante du PLQ, Hélène David, qui l’a remerciée tout en lançant : « Je ne pense pas que vous allez voir ça dans un débat entre hommes[38] ! »

Plus subtile, mais tout aussi révélatrice est l’argumentation indirecte par le genre (Bonnafous 2003). Celle-ci obéit à la même logique que la variante directe, à l’exception qu’elle ne découle pas d’une affirmation du type « je suis une femme, donc… », mais de l’affirmation de la possession des qualités attribuées au genre féminin. Comme l’ont montré les travaux de Sineau (1988 ; 2001), les qualités dites « féminines » étaient perçues dans les années 1980, 1990 et début 2000 comme des handicaps vis-à-vis de celles attribuées aux hommes (virilité, agressivité, ambition, combativité). Dans le contexte paritaire des élections du 1er octobre, ces handicaps sont devenus des avantages : les qualités féminines jadis stigmatisées ont été érigées en qualités politiques absolues. À ce titre, les candidates femmes n’ont pas que subi leur genre : elles ont aussi montré amplement qu’elles savaient en jouer (Achin 2007), les élections de 2018 ayant donné lieu à une véritable célébration des qualités dites féminines que sont – de manière non exhaustive – la sensibilité, l’écoute, la proximité, la sincérité, la collégialité, l’empathie et l’amour.

Parmi ces qualités, les candidates ont surtout mis de l’avant la sensibilité et l’écoute, associées à la défense des intérêts des membres de la circonscription[39]. Dans un entretien accordé à l’hebdomadaire Québec Express dans lequel elle devait nommer les trois qualités essentielles d’une bonne députée, la candidate du PQ dans Taschereau, Diane Lavallée, a répondu : « Être à l’écoute des gens et sensible à leurs besoins, sans préjugés ; être fidèle à ses valeurs de justice, de solidarité et d’intégrité ; être capable de défendre haut et fort les intérêts des gens de la circonscription[40]. » Au même questionnaire, sa rivale Catherine Dorion de QS a fourni une réponse similaire : « Je dirais d’abord la sensibilité. Ça veut dire être capable de réellement écouter ce que les gens ont à dire ; ensuite, le courage de toujours aller au front pour représenter les intérêts des citoyens et des citoyennes du centre-ville de Québec [la troisième réponse étant d’être inspirante][41]. » Réplique identique de leur concurrente de la CAQ dans la circonscription, Svetlana Solomykina : « La capacité d’écoute ; l’empathie ; la fierté de porter et de défendre les dossiers des citoyens de Taschereau[42]. »

Les trois femmes sont loin d’être les seules à faire la promotion de leur sens de l’écoute, et le phénomène n’est pas limité à la circonscription de Taschereau. L’écoute est systématiquement évoquée par les candidates de l’ensemble de la région administrative de la Capitale nationale qui se sont prêtées au même exercice que leurs homologues de Taschereau, pour leurs hebdomadaires locaux respectifs. Dans Charlesbourg, Élisabeth Germain (QS) et Annie Morin (PQ) ont respectivement avancé l’idée qu’il faut « une grande capacité d’écoute et d’attention aux gens et à la vie en société[43] » et « être à leur écoute [des citoyens], comprendre leurs situations, leurs besoins. J’ai deux oreilles et une bouche, il faut écouter deux fois plus que l’on parle afin de porter la voix des citoyens auprès du gouvernement[44]. » Idem pour la caquiste Christiane Gamache et la péquiste Claire Vignola dans Jean-Lesage[45], pour les quatre candidates de Charlevoix–Côte-de-Beaupré[46], les deux de Montmorency[47] et de Louis-Hébert[48], la prétendante de QC au siège de Vanier–Les Rivières, Monique Voisine[49] et celle de la CAQ dans Jean Talon[50].

Le genre au service des chef·fe·s

Legault, qui s’est déclaré être « l’ami des femmes[51] », a franchement misé sur la variable du genre pour séduire l’électorat. Faisant campagne sur le thème du « changement » pour mettre fin à près de quinze années de régime libéral marquées par des scandales de corruption, le fondateur de la CAQ y associait régulièrement celui de la parité. Selon lui, un nombre plus grand de femmes élues se traduirait nécessairement par un changement politique, parce que l’assainissement des moeurs politiques découlerait naturellement des qualités féminines de ses candidates. « Les femmes vont assainir les façons de faire en politique, car elles sont positives et, de façon générale, travaillent mieux avec les adversaires. Les Québécois, ce qu’ils souhaitent, c’est qu’on arrête de lancer de la boue, qu’on soit plus positifs[52] », a déclaré Legault en début de campagne électorale, ajoutant quelques jours plus tard que la féminisation de la politique, « ça va se refléter dans le ton, mais aussi dans les choix qui vont être faits par le gouvernement, des choix, entre autres, pour s’assurer qu’on vise vraiment l’égalité entre les hommes et les femmes[53] ». Le message était le même un mois plus tard, à la mi-septembre, lorsque Legault a annoncé que son équipe comptait plus de candidates que de candidats : « On a 65 candidates, et 60 candidats. Si on prend les comtés qui sont prenables, on aurait un parti au pouvoir avec un nombre historique de femmes et je pense que les femmes vont changer le climat au Salon bleu. Elles sont plus consensuelles[54]. »

Le chef de la CAQ a décliné cette rhétorique nationale à l’échelle locale, l’articulant aux autres caractéristiques de ses candidates. Aux côtés de sa candidate dans Jean-Talon qui, à 38 ans, dirige une entreprise d’import-export, promeut l’entrepreneuriat féminin et est maman deux fois, Legault a lancé :

Tout ça et elle n’a pas quarante ans ! Joëlle Boutin, c’est une véritable femme forte, une dynamo, enthousiaste, déterminée et positive. Elle incarne parfaitement le changement positif que les Québécois veulent en politique. Elle se joint à une équipe de plus en plus impressionnante, qui compte un nombre sans précédent de femmes fortes et compétentes. Joëlle est non seulement une femme de coeur, mais aussi une femme de tête[55] !

Notons que le vocabulaire employé par le chef de la CAQ (forte, dynamo, déterminée, compétente, coeur, etc.) renvoie à une image de la candidate moderne de type superwoman (Bonnafous 2003), qui sait conjuguer à la fois famille, réussite professionnelle, pouvoir et engagement social. François Legault semble idéaliser ce profil de femmes qui peuvent « tout avoir » (« women who can have it all », pour reprendre l’expression marketing popularisée par Sandberg en 2013)[56].

Vainqueur des élections générales provinciales de 2018, Legault est le chef qui a sans doute le plus mis de l’avant les qualités dites « féminines » de ses candidates. Il s’agit d’un retournement considérable, puisque celui-ci traînait une image de « sexiste » et de « macho » depuis 2012[57] : en plus d’avoir affirmé que les femmes n’étaient pas nombreuses à appuyer son parti parce qu’elles ont « peur du changement[58] » et que les « filles attachent moins d’importance au salaire que les garçons[59] », le chef de la CAQ a défrayé les manchettes pour avoir coupé sa femme en conférence de presse en lui lançant : « Non, non ce n’est pas toi qui parles[60]. » Un sondage Léger-Quebecor paru une semaine avant le début officiel de la campagne électorale 2018 rapportait que les hommes (38 %) étaient beaucoup plus nombreux à se ranger derrière le parti de Legault que les femmes (33 %) et que les électrices québécoises allaient faire basculer le choix d’un gouvernement majoritaire ou minoritaire caquiste[61]. Tout se passe comme si Legault et ses stratèges avaient choisi de faire de la parité un élément clé de la campagne caquiste afin de s’assurer l’appui des femmes[62], sachant que l’insistance sur le genre et la parité permettait à la CAQ de s’assurer que la campagne ne prenne pas la forme d’une opposition entre le souverainisme et le fédéralisme qui favorise le PQ et le PLQ. Le fait que la CAQ ait systématiquement manié l’argument différentialiste en taisant l’argument universaliste de l’égalité réelle signale que sa stratégie visait davantage le gain électoral que l’amélioration de la démocratie représentative (Krook 2009).

Le PQ et Lisée n’ont pas été pas en reste : non seulement le chef a-t-il hissé au rang de co-cheffe la populaire députée de Joliette, Véronique Hivon, mais ils ont pris des engagements plus fermes en faveur de la parité institutionnelle que la CAQ, et ce dès le printemps 2018, au moment de l’événement « En marche pour la parité » du GFPD, où le chef péquiste a déclaré :

Chaque fois que le Québec agit pour améliorer la condition des femmes, pour plus d’égalité, c’est toute la société québécoise qui progresse. Nous nous sommes engagés à ce que notre prochain conseil des ministres soit paritaire, et nous visons la parité, aussi, au sein des conseils d’administration des organisations publiques. En ce qui concerne les élus de l’Assemblée nationale, faut-il, pour enfin atteindre la parité, une loi, comme le propose le Groupe Femmes, Politique et Démocratie ? La réponse du Parti québécois est oui[63].

Si Lisée n’a cessé de marteler que « l’égalité femmes-hommes [était] dans les valeurs fondamentales du PQ[64] », c’est Hivon qui a porté le discours faisant l’éloge du genre féminin en politique, alliant la proposition de mesures institutionnelles concrètes et ciblées[65] à un discours insistant sur la nécessité de compter plus de femmes dans les rangs des élus québécois. Ce discours a parfois revêtu les atours différentialistes de la célébration des qualités féminines mises de l’avant par Legault[66], mais il a aussi endossé des habits franchement universalistes et féministes : la vice-cheffe du PQ a souligné dans une entrevue au Devoir en pré-campagne électorale que « plus il y a de femmes, plus la voix concrète des femmes est entendue » et que c’est le combat pour « transformer la politique dans sa pratique » qui la motive à recruter d’autres femmes[67]. Au cours de la même entrevue, elle a dit qu’elle était « convaincue que d’avoir plus de femmes est une manière de transformer au fil du temps ces règles qui se sont bâties sur des centaines d’années de parlementarisme fait par et pour des hommes ».

C’est aussi dans une optique universaliste et féministe que Manon Massé, porte-parole de Québec solidaire, a mobilisé le discours fondé sur le genre tout au long de la campagne électorale. Militante féministe de longue date – son engagement en faveur de l’égalité femmes-hommes ne saurait souffrir du même soupçon qui s’attache au retournement rapide de Legault –, Massé a développé deux idées phares dans la page « Idées » du quotidien Le Devoir entre mars et mai 2018. La première lettre, intitulée « Féministe, puisqu’il le faut encore » et parue lors de la Journée internationale des femmes du 8 mars 2018, réitérait son engagement explicite en faveur du féminisme, parce que :

Depuis 30 ans, c’est la même clique qui se passe la rondelle du pouvoir. Depuis 30 ans, cette clique est majoritairement masculine. Et ces messieurs ne sont jamais trop pressés d’améliorer le sort collectif des femmes du Québec. Ce sont eux qui donnent des milliards aux médecins spécialistes et qui refusent d’empêcher les hauts dirigeants d’entreprises financées par l’État de se voter des hausses de salaire faramineuses. Ce sont eux qui essaient de camoufler leurs scandales sexuels tout en refusant de débloquer des budgets adéquats pour lutter contre les violences sexuelles. Ce sont eux qui sabrent les services publics et qui laissent les femmes les remplacer.

Le Devoir, 8 mars 2018

Selon Massé, pour qui l’émancipation des femmes se traduit par des mesures institutionnelles (son discours rejoint ici celui d’Hivon, quoique plus vindicativement), seule une « approche contraignante » comme la hausse du salaire minimum à 15 $ de l’heure, l’investissement dans les services publics et la lutte au racisme systémique sont susceptibles de « faire bouger les choses ». Conséquemment, dans sa seconde lettre, « Parité : le courage, c’est d’adopter une loi » (Le Devoir, 3 mai 2018), Massé a pris position contre la « parité anecdotique » et les « voeux pieux » du courage sans réelle volonté politique, en leur opposant une obligation paritaire légale touchant le Conseil des ministres et les candidatures de tous les partis.

Enfin, le chef du PLQ, Philippe Couillard, a affiché une attitude ambivalente vis-à-vis la parité et le féminisme durant l’année pré-électorale. Le premier ministre sortant s’est réjoui deux mois avant le début de la campagne officielle du nombre de femmes se présentant sous sa bannière : « On va avoir une équipe de candidats fortement renouvelée, beaucoup de jeunes femmes. J’en suis très, très heureux[68]. » Dans une entrevue menée en pleine campagne, il a toutefois refusé de se déclarer féministe : « puisque c’est une valeur qui appartient aux femmes […] Je ne me sens pas la légitimité, comme homme, de me déclarer féministe. Que les femmes me disent un jour que j’ai mené des actions compatibles avec le féminisme, j’en serais excessivement fier et je le revendiquerais par la suite. Mais de m’autodéclarer féministe…[69] ».

Cette hésitation par rapport au féminisme fait écho à son rejet de la parité électorale. Pour se justifier, Couillard a invoqué la « prudence », puisque la parité femmes-hommes pourrait entraîner d’autres demandes paritaires fondées sur des logiques intersectionnelles (diversité ethnique, linguistique, etc.) – implicitement, Couillard considérait les femmes comme une minorité[70]. Il a aussi mobilisé le motif de la compétence en disant vouloir « les meilleures personnes », et « tant mieux s’il pourrait [sic] y avoir plus de femmes que d’hommes »[71].

Discussion et hypothèses

Les discours sur le genre véhiculés par les candidates et les chef·fe·s de parti observés dans le corpus tendent à ramener les femmes politiques à leur identité sexuée. Ce phénomène n’est pas inédit dans le système politique québécois ; c’est le changement d’attitude des acteur·rice·s politiques par rapport à l’identité sexuée des femmes politiques qui l’est. Jusqu’en 2018, celles-ci ont neutralisé leur identité genrée pour ne pas délégitimer leur participation au champ politique (ce qui ne règle pas le problème du stigmate de la féminité, puisque, comme l’ont montré Laure Bereni et Alban Jacquemart (2018), la « virilisation de la politique » ne permet pas de briser le carcan de la double contrainte). Or, le contexte paritaire a permis aux femmes politiques de « performer leur féminité » (Butler 2005), c’est-à-dire d’user de leur genre comme ressource pour se légitimer sur la scène électorale parce qu’elles sont (réellement ou supposément) différentes. C’est ce qui explique la pleine utilisation par les candidates de l’argumentation directe et indirecte par le genre : il est rigoureusement logique que les aspirantes députées aient fait le choix de s’appuyer sur leur « féminité » pour s’imposer face à d’autres candidat·e·s dans leur circonscription, un processus par lequel les candidates, comme l’ont souligné Dulong et Matonti (2005 : 298), mettent en avant « des qualités autrefois considérées comme dominées » parce qu’elles sont « particulièrement bien ajustées aux propriétés socialement construites de la compétition dans laquelle elles sont engagées ».

Cela confirme que « les femmes ne font pas que subir leur genre » et qu’elles savent aussi l’utiliser comme « identité stratégique » (Collovald 1988) pour tenter de se tailler une place au sein du champ politique. Or, tel qu’avancé par Dulong et Matonti (2005) suivant la théorie de la pratique de Bourdieu[72], la domination du champ politique par les hommes impose aux femmes, dominées dans ce même champ, une contrainte supplémentaire, celle d’en redéfinir les règles si elles veulent entrer dans cet univers. Dans notre corpus, nous identifions cette redéfinition au discours différentialiste sur la politique autrement et les vertus de la féminité. Aussi peut-on émettre l’hypothèse que la condition d’efficacité du discours fondé sur le genre réside non seulement dans un moment paritaire tel que nous l’avons défini plus haut, mais aussi précisément dans le fait que le champ politique est encore dominé par les hommes. On pourrait donc supposer que dans un Parlement où les femmes occuperaient 75 % des sièges et les hommes 25 %, le jeu rhétorique sur les registres de la féminité deviendrait obsolète – car, dans un champ, les positions et les rapports sont toujours relatifs, ce que sont donc aussi les stratégies et les discours visant à modifier ces mêmes positions ou rapports.

Par ailleurs, l’argumentation de genre a un effet corollaire sur le discours des candidates : celui de pouvoir masquer d’autres caractéristiques. S’il devient plus intéressant pour les aspirantes députées de bâtir un discours sur le genre que sur d’autres variables (comme le titre scolaire, l’origine ethnique, la classe sociale, etc.), celles-ci peuvent ne plus être prises en compte dans une logique intersectionnelle. En essentialisant « la femme » au moyen de discours différentialistes, on fait disparaître les différences socioéconomiques et plus rien ne sépare, dans le discours, l’entrepreneure millionnaire de la travailleuse sociale de quartier. Ce que montre en outre le discours des chef·fe·s des partis, c’est que les femmes n’ont pas le monopole du discours fondé sur la féminité. Les hommes et les partis peuvent eux aussi s’en servir ouvertement, de manière déclarative à des fins stratégiques, comme dans l’exemple frappant de la campagne « féminine » de Legault. Érigées en ressources symboliques, les aspirantes députées sont utilisées par les partis pour remporter la compétition électorale à l’échelle provinciale suivant une logique analogue à celle qu’elles déploient individuellement pour tenter d’être élues au niveau de leur circonscription.

La mobilisation du discours fondé sur le genre n’est pas sans conséquences sur les construits de genre eux-mêmes. Les qualités féminines, autrefois considérées comme des handicaps, sont discursivement valorisées dans un contexte paritaire. Mais cette valorisation ne doit pas faire perdre de vue le fait que posséder ces qualités peut constituer une charge pour les candidates, les aspirantes députées devant prouver qu’elles possèdent à la fois les qualités nécessaires « masculines » pour exercer une fonction de représentation politique ainsi que les « qualités féminines » qui servent à les tempérer et à les rendre meilleures (Guionnet et Neveu 2007). Du reste, si le retournement du stigmate autorise les femmes à se réclamer avantageusement de leur genre, il a aussi pour effet simultané et négatif (au sens photographique) de les cantonner plus fortement qu’auparavant dans leur identité sexuée. En ce sens, le discours politique fondé sur le genre a des conséquences impensées sur le système de représentations. Car transformer la féminité en valeur ajoutée est une opération qui honore, construit et renforce simultanément les différences de genre. Cela peut avoir pour effet immédiat d’enfermer non seulement les candidates et les candidats dans leur identité sexuée respective, mais peut à l’inverse brouiller les rôles de genre en incitant les candidats masculins à « féminiser » leurs pratiques.

Conclusion

La parité a occupé une place de premier plan durant la campagne électorale de 2018. Notre étude documente et analyse les rapports entre le « moment paritaire » et les schémas argumentatifs mobilisés par les candidates et les chef·fe·s des partis, dont l’efficacité transparaît dans le fait que 42 % de femmes ont été élues, dépassant de loin le record de l’élection de 2012 (33 %). La valorisation des ressources féminines et l’insistance sur la capacité des femmes à faire de la politique autrement ont été facilitées par un « contexte paritaire », lui-même alimenté par une profonde insatisfaction des Québécois envers la classe politique. Cette situation, propre au Québec, illustre bien que la possibilité de s’appuyer sur la féminité en campagne électorale est tributaire d’un faisceau complexe de conditions sociales et politiques. Or, Marion Paoletti (2005) et Sandrine Lévêque (2005) ont montré que le genre féminin peut rapidement perdre sa valeur dans le jeu politique. Elles soulignent que dès les élections présidentielles et législatives françaises de 2002, soit pratiquement au lendemain des élections municipales françaises de 2001 qui ont vu les vertus féminines être célébrées, le genre féminin est apparu dépassé : les élections présidentielles et législatives de 2002 ont marqué un retour à la valorisation des ressources traditionnelles du jeu politique et au surinvestissement du rôle « d’homme politique » par les femmes, mettant fin à la « parenthèse enchantée » (Paoletti 2005) qu’auront été les municipales de 2001.

Deux principaux facteurs ont conduit à l’invisibilisation du genre féminin en 2002 en France. Le premier est l’absorption du thème de la parité – qui avait dominé le débat public en 2001 – par le jeu politique. L’échec au premier tour des présidentielles de Lionel Jospin, candidat socialiste se faisant le héraut d’une « gauche moderne » portée par des idéaux de parité, a inauguré « une dramatisation et une politisation inédites » (Paoletti 2005 : 68) qui ont empêché toute rhétorique féminine. Le second tient au contexte davantage politisé des présidentielles et législatives de 2002, car c’est d’abord pour l’échelon local (et non national), et dans le contexte dépolitisé de la proximité, que les femmes étaient supposées ré-humaniser la politique. Ces facteurs explicatifs ont mené Dulong et Lévêque (2002 : 88) à affirmer que « plus les conditions de l’action sont spécifiquement politiques et moins les usages du genre semblent légitimes ». Nous souhaitons mettre en relief par l’exemple français que le genre n’est jamais figé et qu’il apparaît nécessaire de le penser en train de se faire (Scott 2012). Son utilisation dans la campagne électorale québécoise de 2018 aura certainement des effets performatifs : les construits de genre auront été transformés par les discours électoraux qui les ont réactualisés et réifiés, et que ces idées modifiées auront le potentiel de transformer la société en retour. La mobilisation intense du genre par les acteurs à un instant t n’équivaut cependant pas à une garantie de sa pérennité dans l’actualité politique, parce que les construits de genre ne sont pas autonomes des autres dimensions du système de représentation des sociétés occidentales. La stratégie visant à miser sur la féminité est tout à fait susceptible de disparaître au profit de la survalorisation d’autres variables suivant l’évolution du jeu politique à l’occasion d’une future compétition électorale.

Pour conclure, le problème que nous avons étudié et les questions que nous avons posées mériteraient d’être creusées davantage, par exemple par une sociologie des acteur·rice·s, en interrogeant les groupes de femmes, médias, cadres des maisons de sondage, candidates et chef·fe·s de parti sur leurs motivations et choix stratégiques, et en se penchant sur les réseaux unissant ces acteur·rice·s. Il serait par ailleurs possible d’aller plus loin sur le plan du discours par l’adoption d’un codage intersectionnel conjuguant la rhétorique de genre avec d’autres types de rhétoriques politiques (classe, lieux, âge, etc.).

Parties annexes

Notes biographiques

Anne-Marie Pilote est doctorante en communication à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et collaboratrice aux activités scientifiques de la Chaire de recherche du Canada en éducation aux médias et droits humains de l’université à distance de l’Université du Québec (TÉLUQ). Ses travaux portent sur les usages des médias socionumériques au prisme des rapports sociaux de genre, de classe et de « race ». Elle est coautrice des articles suivants : « Femmes autochtones et militantisme en ligne – usages de Facebook et Twitter pour contrer les violences sexuelles dans la foulée du scandale policier de Val-D’Or au Québec » (Recherches féministes, 2020) et « Éducation aux médias et activisme au sein des espaces médiatiques et de gouvernance : une lutte conjointe pour la démocratisation des sociétés » (Cahiers du GIERSE, 2017).

Arnaud Montreuil est doctorant en histoire médiévale aux universités de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et d’Ottawa. Ses recherches portent sur la reproduction sociale des groupes aristocratiques et le maintien de leur cohésion au moyen d’actions rituelles, sur l’histoire de la politique québécoise ainsi que sur ses enjeux contemporains. Ses publications les plus récentes incluent « Du champ journalistique au champ politique : réflexions sociologiques sur le parcours d’anciens journalistes devenus députés » (Cahiers du journalisme, 2018), ainsi que « L’État québécois, la préservation et la mise en valeur des archives de la Nouvelle-France au XIXe siècle » (Bulletin d’histoire politique, 2017).

Notes

-

[1]

À l’instar de Lépinard (2007), nous envisageons la parité comme un « principe fondamental » qui a pour finalité le partage à égalité du pouvoir de représentation et de décision entre les femmes et les hommes.

-

[2]

À l’exception notable du premier cabinet paritaire constitué par le gouvernement libéral minoritaire de Jean Charest en avril 2007. La constitution de ce cabinet a momentanément propulsé la question de l’égalité entre les femmes et les hommes en politique à l’avant-plan.

-

[3]

Notamment le Groupe Femmes, Politique et Démocratie (créé en 1999) et son programme « À égalité pour décider » (lancé en 1999).

-

[4]

Sauf en 2012 où les femmes ont formé un peu plus du tiers des élu·e·s (33 %).

-

[5]

Pauline Marois a été élue à la tête d’un gouvernement minoritaire en 2012. Victime d’une tentative d’assassinat le soir de sa victoire, elle a connu un règne marqué par les conflits autour du projet de laïcité de l’État (Charte des valeurs). Sa carrière politique s’est terminée en 2014 après une défaite cuisante face aux libéraux de Philippe Couillard.

-

[6]

Le DGEQ manifeste depuis les années 2000 un intérêt marqué quant à la place des femmes à l’Assemblée nationale. Dans son rapport annuel de gestion 2002-2003, il recommandait une modification de la Loi électorale afin d’y ajouter des incitatifs financiers pour favoriser une meilleure représentation des femmes à l’Assemblée nationale.

-

[7]

Le parti a atteint la parité femmes-hommes dans chacune de ses campagnes.

-

[8]

Les élections générales québécoises se tiennent tous les quatre ans à date fixe (premier lundi d’octobre). Les 125 député·e·s de l’Assemblée nationale sont élu·e·s au suffrage universel selon un mode de scrutin majoritaire uninominal à un tour.

-

[9]

Eureka est un outil informatique permettant d’accéder au contenu de la majorité des quotidiens et des hebdomadaires québécois, de même qu’à celui des sites Web des principaux télédiffuseurs : http://eureka.cc/fr/bibliotheque-publique/.

-

[10]

Ces noms propres (Couillard, Massé, Legault et Lisée) correspondent au nom de famille des quatre principaux chef·fe·s des partis politiques du Québec.

-

[11]

Ce qui peut être « vrai », non pas en vertu des fausses vérités d’un ordre divin ou biologique, mais parce que les élues ont été socialisées comme femmes, c’est-à-dire qu’elles ont été l’objet d’un travail de socialisation genrée depuis l’enfance.

-

[12]

Deux exemples illustrent fort bien la double contrainte. Dans le cadre de sa campagne pour la mairie de Lille en 2001, la politicienne française Martine Aubry a suivi la stratégie de son équipe de communication qui consistait à surenchérir sa féminité – en accordant notamment de longues entrevues aux magazines Elle et Paris Match – pour donner de l’ombre à son image de dirigeante « plutôt masculine ». Après sa victoire (elle est la première femme élue à la tête de la ville), Aubry a déclaré s’être sentie « violentée » de devoir se prêter à cette stratégie de séduction pour gagner ses élections (Dulong et Matonti, 2005). Au Québec, durant la crise de la COVID-19 au printemps 2020, les collaborateur·rice·s (politicien·ne·s, médecins, PDG d’agences de santé) de la ministre de la Santé Danielle McCann ont salué le « mélange de douceur et de fermeté » de son style de gestion, en lui reprochant « de ne pas avoir l’attitude d’un général d’armée qui guide ses troupes ». La Presse, « Ne sous-estimez pas Mme McCann », 5 avril 2020.

-

[13]

Guionnet et Neveu (2007 : 208) rappellent que la réputation d’un talent féminin pour réhumaniser la politique « constitue à la fois l’expression d’une réalité pratique héritée de la division genrée des rôles (les femmes étant principalement responsables du travail associé au “care”), de prédispositions ressenties en raison de la socialisation propre à chaque genre et de contraintes restreignant le champ des possibles féminins ».

-

[14]

Herrnson, Lay et Stokes (2003 : 247) ont appelé ce phénomène le « gender issue ownership » et ont montré que les électeur·rice·s « are more likely to perceive female candidates as more competent than male candidates on issues traditionally associated with women, including compassion issues and traditional values ».

-

[15]

Tout comme les élections américaines de 1992 et 2006, qui ont toutes deux vu les femmes faire des percées majeures au Congrès. Les élections de 1992, qualifiées d’« année de la femme », ont été marquées par les suites du scandale sexuel Anita Hill-Clarence Thomas (Conway, Steuernagel et Ahern 1997). Les candidates ont adopté des stratégies de campagne mettant de l’avant leur compassion, leur empathie et leur plus grande compétence dans le traitement des questions relatives aux femmes. En 2006, les électeur·rice·s américain·e·s, lassé·e·s de la guerre en Irak, ont davantage voté pour les femmes, celles-ci se disant plus susceptibles (et devenant considérées comme telles) de mettre un terme à l’occupation américaine de l’Afghanistan (Holman, Merolla et Zechmeister 2011).

-

[16]

De son nom complet Loi tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.

-

[17]

À cet effet conjoncturel s’ajoute un effet structurel, lié aux propriétés différentielles des compétitions. Lors des municipales de 2001, les candidates briguaient le mandat le plus bas dans la hiérarchie des positions publiques en France, dans le cadre d’une compétition locale où les enjeux nationaux ne sont d’ordinaire guère invoqués ; les enjeux nationaux comme la « défense », la « sécurité nationale » et les « affaires extérieures » sont des thèmes masculins qui favorisent l’expression de qualités dites masculines (Kahn et Gordon 1997).

-

[18]

Gingras (2018 : 1115) rappelle à juste titre « qu’un océan culturel sépare le Québec et la France en termes politiques, et cela transparaît notamment dans la manière dont les politiciens communiquent ».

-

[19]

Voir entre autres les sondages Ipsos-La Presse, « Le Québec du ras-le-bol » (27 mai 2018) et Léger-Institut du Nouveau Monde, « Les jeunes ne s’identifient à aucun parti politique » (16 septembre 2018).

-

[20]

Radio-Canada, L’Actualité, le Montreal Gazette, Le Devoir, La Presse, Le Journal de Montréal, Le Droit, le Huffington PostQuébec, le journal Métro et plusieurs autres ont couvert le déjeuner-conférence.

-

[21]

« Il faut prendre les gens les plus compétents, et les femmes sont d’accord avec ça », avait déclaré Legault. Le Devoir, « Conseil des ministres : pas de parité pour Legault », 8 mars 2014.

-

[22]

Manifeste : http://www.gfpd.ca/files/documents/em/92/manifeste-en-faveur-de-la-parit-ic.pdf. Consulté le 4 avril 2019.

-

[23]

Projet de loi : http://www.gfpd.ca/files/documents/bp/71/projet-de-loi-gfpd-10-avril-2018.pdf. Consulté le 7 mai 2019.

-

[24]

Voir : Le Devoir, « Parité à l’Assemblée nationale : “Il faut aller au moins jusqu’à 45 %” », 24 août 2018, Le Journal de Montréal, « Loi sur la parité hommes-femmes lors d’élections : il faut considérer les minorités, dit Couillard », 24 août 2018 ; et La Presse canadienne, « Loi sur la parité : le PQ approuve, le PLQ et la CAQ ne se prononcent pas », 24 août 2018.

-

[25]

QS était aussi présent à l’événement, mais son cas est différent, car, rappelons-le, le parti a inscrit dans ses statuts l’égalité absolue (50-50) du nombre de candidatures femmes-hommes dès sa fondation en 2006.

-

[26]

« Une loi pour la parité », 14 avril 2018.

-

[27]

« Pourquoi tant d’opposition à la parité ? », 13 avril 2018.

-

[28]

« Actuellement, en 2018, les femmes représentent seulement 29,6 % des députés à l’Assemblée nationale. Cela place le Québec au 47e rang des pays selon le palmarès de l’Union interparlementaire, derrière le Soudan et l’Angola ; en janvier 2012, il était au 22e rang […] Le Québec prend du retard par rapport à d’autres pays dans le monde, alors que plus d’une centaine de pays ont adopté, au cours des dernières années, des mesures contraignantes pour corriger l’exclusion des femmes de leur système politique. » Le Devoir, « Une loi pour la parité », 14 avril 2018.

-

[29]

Le Devoir, « Vigie Parité : votre outil pour mesurer l’engagement des partis à présenter plus de candidates », 8 mars 2018.

-

[30]

Le Devoir, « Vigie Parité finale : 47,2 % de candidates », 11 septembre 2018.

-

[31]

Sondage Léger-Le Devoir, « Les Québécois veulent une parité parfaite », 11 avril 2018.

-

[32]

Sondage Ipsos-La Presse, « Le Québec du ras-le-bol », 27 mai 2018.

-

[33]

Le Devoir, « Parité : François Legault change de ton », 10 avril 2018.

-

[34]

Des études ont montré que les femmes seraient plus favorables à un État interventionniste, qu’elles font preuve d’une plus grande ouverture sur les questions d’ordre éthique et celles relatives aux droits des minorités, de même qu’elles sont plus enclines à être favorables aux droits des femmes (Tremblay 2015 : 220-221). Autrement dit, la thèse différentialiste peut être réelle, pas parce qu’il existe des qualités « essentiellement féminines », mais parce que les femmes ont été socialisées de manière à acquérir et incorporer les qualités dites féminines.

-

[35]

Le Charlevoisien, « Élections provinciales : Une lutte à cinq femmes pour Charlevoix–Côte-de-Beaupré », 5 septembre 2018.

-

[36]

Radio-Canada, « Une course exclusivement féminine dans Charlevoix–Côte-de-Beaupré », 28 août 2018.

-

[37]

Claude Lefrançois, candidate de QS dans Laporte, soutient qu’« en tant que femmes, on apporte des points de vue différents, des manières de travailler différentes » (Radio-Canada, « Plus de candidates, plus de députées ? »,15 septembre 2018) ; dans la même veine, Caroline Simard, candidate du PLQ dans Charlevoix, déclare : Je considère […] que la sensibilité des femmes est différente que celle des hommes » (Le Charlevoisien, « Élections provinciales : Une lutte à cinq femmes pour Charlevoix–Côte-de-Beaupré », 5 septembre 2018).

-

[38]

La Presse, « Au-delà des combats de coqs », 19 septembre 2018. Notons aussi que Manon Massé, lors du débat des chefs de Radio-Canada (13 septembre 2018), a expliqué avoir eu moins de temps de parole parce qu’elle « est une femme ».

-

[39]

La rhétorique liant proximité, féminité et écoute a été remarquée depuis un certain temps déjà (Garraud 1989).

-

[40]

Québec Express, « La parole aux candidats (Taschereau) », 11 septembre 2018.

-

[41]

Ibid.

-

[42]

Ibid.

-

[43]

Charlesbourg Express, « La parole aux candidats (Charlesbourg) », 21 septembre 2018.

-

[44]

Ibid.

-

[45]

Québec Hebdo, « La parole aux candidats (Jean-Lesage) », 28 septembre 2018.

-

[46]

L’Autre Voix, « La parole aux candidats (Charlevoix–Côte-de-Beaupré) », 21 septembre 2018.

-

[47]

Beauport Express, « La parole aux candidats (Montmorency) », 21 septembre 2018.

-

[48]

L’Appel, « La parole aux candidats (Louis-Hébert) », 11 septembre 2018.

-

[49]

L’Actuel, « La parole aux candidats (Vanier-Les Rivières) », 29 septembre 2018.

-

[50]

L’Appel, « La parole aux candidats (Jean-Talon) », 22 septembre 2018.

-

[51]

Déjeuner-conférence du regroupement La gouvernance au féminin, 10 avril 2018.

-

[52]

La Presse, « Les femmes vont assainir les façons de faire en politique, dit Legault », 25 août 2018.

-

[53]

Radio-Canada, « Les libéraux “veulent me démoniser”, déplore Legault », 27 août 2018.

-

[54]

Le Soleil, « François Legault : à l’école de Lucien Bouchard », 17 septembre 2018.

-

[55]

Point de presse annonçant la candidature de Joëlle Boutin dans Jean-Talon, 11 juin 2018 : https://coalitionavenirquebec.org/fr/blog/2018/06/11/joelle-boutin-sera-la-candidate-de-la-caq-dans-jean-talon/. Consulté le 24 juillet 2018.

-

[56]

Dans un article qui a relancé aux États-Unis le débat sur la place des femmes dans la sphère politique, Slaughter (2012) défend au contraire que la femme qui « peut tout avoir » est un mythe.

-

[57]

Legault a été député péquiste de 1998 à 2009. Il a notamment tenu les rênes des ministères de l’Éducation (1998-2002) et de la Santé et des Services sociaux (2002-2003). Il a fondé la CAQ en 2012 et est revenu en politique cette même année alors qu’un de ses objectifs était de se « débarrasser des vieux partis ».

-

[58]

Le Journal de Québec, « Legault confiant de rallier les indécis… et les femmes », 16 août 2012.

-

[59]

Huffington Post Québec, « Legault : “Les filles attachent moins d’importance au salaire” », 11 juillet 2012.

-

[60]

Voir : https://www.youtube.com/watch?v=kQPe1cnqnzY. Consulté le 5 avril 2019.

-

[61]

Journal de Montréal, « La CAQ vers le pouvoir », 18 août 2018.

-

[62]

La journaliste Jocelyne Richer a rapporté pendant la campagne électorale que Legault avait « multiplié les contacts avec les groupes de femmes pour séduire l’électorat féminin et repérer d’éventuelles candidates » (La Presse canadienne, « La CAQ doit conquérir les femmes pour gagner les élections », 25 août 2018). Dès 2012, Legault avait révélé à la presse québécoise qu’il allait « examiner ce que je peux faire pour plaire davantage aux femmes » (Le Devoir, « Legault et les femmes », 16 août 2012).

-

[63]