Résumés

Résumé

Cette recherche présente, à partir de l’analyse du contenu des entretiens menés auprès de 15 formateurs de terrain engagés dans la formation des futurs enseignants pour le secondaire obligatoire, la manière dont ils conçoivent leur rôle de formateur et d’évaluateur des pratiques enseignantes. Les résultats montrent qu’ils valorisent le travail de formation et non celui de certification. Cette dernière apparaît comme le « dur travail », voire le « sale boulot » de leur métier. Ils envisagent dès lors des alternatives au dispositif d’évaluation des stages dans lequel ils sont engagés. Si pour certains, certifier les pratiques des stagiaires est à bannir voire à déléguer, pour d’autres, cette tâche est à partager.

Mots-clés :

- enseignement,

- formation pratique,

- identité professionnelle,

- évaluation,

- Suisse

Abstract

Our study explores how mentors think about their responsibilities in teaching practice training and assessment. 15 mentors based in different secondary schools were interviewed. Content analysis of interviews reveal that mentors value constructive feedback as a core element of their profession. They perceive teacher certification as « hard work » or « dirty work ». As a result, they suggest rethinking of the current assessment system to minimize this « hard or dirty work ». Some mentors would like to do away with or to delegate trainee certification to colleagues involved in the assessment system. Other mentors consider sharing this task with the latter.

Keywords:

- teaching,

- internship,

- professional identity,

- assessment,

- Switzerland

Corps de l’article

Introduction

Dans le canton suisse sur lequel porte cette étude, la carrière d’enseignant comprend, pour certains[1], la formation de la relève dans les établissements scolaires. Ces enseignants sont dès lors aussi formateurs de terrain. Cette fonction consiste, dans ce contexte, non seulement à former les stagiaires, mais encore à les évaluer. Concrètement, les formateurs, dont il est ici question, observent les pratiques professionnelles du stagiaire et lui font part de leurs remarques dans le cadre d’un entretien en dyade. À ce moment, des lacunes relatives à la prestation du stagiaire peuvent déjà être mises en lumière. Puis, à mi-semestre, une première évaluation basée sur les documents officiels de suivi du stage est demandée par la Haute école pédagogique (HEP) à l’enseignant-formateur de terrain. À ce moment, les suspicions d’échec sont signalées à la HEP. Selon la modalité du stage suivie par le stagiaire, l’encadrement diffère et les personnes pouvant procéder à des signalements également. En stage « accompagné », le stagiaire entre dans la classe du formateur de terrain qui est seul à l’encadrer sur place. Dans les stages « en responsabilité », le stagiaire est engagé par la direction d’un établissement scolaire et assure l’enseignement aux classes qui lui sont attribuées. Dans ce deuxième cas, l’enseignant-formateur de terrain visite le stagiaire en principe six fois par semestre et deux formateurs de la HEP procèdent chacun à deux visites. Le signalement peut donc être le fait du stagiaire lui-même, du formateur de terrain ou, pour les stages « en responsabilité » des formateurs de la HEP. Pour les stages « accompagnés », des formateurs de la HEP procèdent à des visites, mais uniquement en cas de difficultés détectées par le formateur de terrain ou par le stagiaire. Il y a donc, dans ce cas particulier, un jury d’évaluation qui, à mi-semestre, réfléchit, avec le stagiaire, aux remédiations nécessaires en vue de la réussite du stage et assume le travail de certification. Si aucune difficulté n’est signalée, certifier les stagiaires est du ressort exclusif du formateur de terrain. Une deuxième évaluation officielle a lieu en fin de semestre. Ils ont à rendre une évaluation certificative qui, en cas d’insuffisance constatée à l’une des compétences évaluées, entraine la prolongation du stage. C’est seulement après une nouvelle évaluation à mi-semestre et en fin de semestre, lors de ce nouveau stage, que l’échec définitif à la formation peut être prononcé.

Être formateur de terrain, dans le contexte étudié, nécessite a minima d’être volontaire, d’avoir l’aval de son directeur, d’être un enseignant diplômé évoluant dans des classes du degré d’enseignement visé par le stagiaire, d’être au bénéfice, en principe, de dix années d’expérience professionnelle et, en principe également, d’être formé pour l’encadrement des stagiaires. Ces enseignants-formateurs de terrain ont donc deux métiers, celui d’enseignant auprès d’enfants ou d’adolescents et celui de formateur de terrain qui les met en relation avec des adultes.

Ce métier de formateur de terrain, bien que choisi, notamment pour ce qu’il offre comme moyen d’évoluer dans la carrière d’enseignant [2], présente des difficultés qui lui sont propres, notamment par rapport au travail de certification et plus spécifiquement par rapport à la prononciation d’échecs au stage. La littérature, dont nous faisons un bref tour d’horizon dans la suite de cette introduction, est abondante pour documenter ces difficultés. Les hypothèses explorées pour les comprendre renvoient soit à l’objet même de l’évaluation (le fait d’évaluer des compétences professionnelles), soit aux caractéristiques de l’évalué (un adulte), soit encore au dispositif d’évaluation avec lequel les évaluateurs interagissent.

Sans prétendre à l’exhaustivité, les difficultés rencontrées toucheraient au fait d’évaluer des compétences professionnelles qui seraient par définition inobservables, donc difficilement objectivables, car n’étant pas des ressources, des gestes, des comportements que l’on peut clairement identifier, mais une capacité à mobiliser des ressources dans différents contextes dans lesquels il est possible de distinguer des similarités (notamment Coker, Medley, et Soar, 1980; Loarer, 2014). Dès lors, l’évaluation repose sur l’inférence. L’observation laisse apparaitre des indices que l’évaluateur peut interpréter comme l’expression de la compétence, mais sans qu’elle-même soit observable (Legendre, 2007). La difficulté porte donc sur le fait que ce qui est observé est un geste, une attitude, un savoir dont l’expression peut être le fruit du hasard, la reproduction mécanique d’un apprentissage ou l’expression d’une aptitude à performer dans cette situation singulière sans forcément que ce soit le cas dans une autre situation même approchante. Si l’on ajoute à cela un dispositif qui ne prend que peu en charge la définition des seuils de passage et des critères de l’évaluation, c’est-à-dire qui ne définit pas véritablement où se situe le seuil de suffisance et les indices sur lesquels s’appuyer pour dire que le stagiaire démontre un niveau passable de maitrise des compétences, la complexité pour l’évaluateur s’en trouve accrue (Zinguinian et André, 2015). Il en va finalement de même si le dispositif enferme l’évaluateur dans un carcan d’éléments à observer pour pouvoir certifier la réussite au stage (notamment André, 2013; Zinguinian et André, 2015). L’évaluateur ne pouvant plus recourir à sa capacité de jugement pourrait se retrouver en tension entre ce qu’il connaît des compétences du stagiaire et ce qu’il pourrait observer au moment de l’évaluation. De plus, si l’on considère que les compétences se développent et ne sont donc pas acquises une fois pour toutes à un moment donné, elles sont à considérer sur le long terme (notamment Tardif, 2013). Ceci est une voie heuristique pour comprendre la difficulté à prononcer des échecs en début de formation (Perrenoud, 1996).

Une autre manière de comprendre l’embarras des évaluateurs touche à la place qu’occupe l’évaluation de manière générale en formation professionnelle. En effet, encore davantage dans la fonction publique, l’évaluation serait une sorte de tabou (notamment Perrenoud, 1996). Dès lors, l’idée de certifier un quasi-collègue (notamment Lehmann, 2009), c’est-à-dire un autre adulte qui, dans certains cas, dispose de plusieurs années d’expérience de l’enseignement et a été engagé comme maitre-stagiaire par la direction de l’établissement scolaire dans lequel il fait son stage peut être difficilement concevable. L’échec interroge, dans ce cas, non seulement le maintien du maitre-stagiaire dans sa fonction, dont l’obtention du titre d’enseignant est, dans le canton sur lequel porte cette étude, le prérequis, mais pourrait également être perçu par l’évaluateur comme un discrédit de la décision de la direction d’engager ce maitre-stagiaire.

Puis intervient la dimension relationnelle. Elle comprend les relations de pouvoir entre les formateurs de terrain et les formateurs universitaires (notamment Pasche Gossin, 2012). L’asymétrie des positions en faveur du formateur universitaire est présentée, dans le texte de Pasche Gossin, comme le fruit du dispositif d’évaluation des stages qui attribue à ce formateur le rôle de mener les entretiens qui se font en triade dans le canton suisse sur lequel porte l’étude de cette auteure. Le formateur de terrain y est sollicité et non leader de ce moment de formation et d’évaluation. Ou, comme chez Gremion et Coen (2015), le fait d’un formateur universitaire détenteur de la norme officielle à partir de laquelle les pratiques du stagiaire sont évaluées. La dimension relationnelle renvoie également à la relation de proximité construite entre le formateur de terrain et le stagiaire sur le temps long du stage (notamment Lebel, 2007). S’il est difficile de sanctionner quelqu’un avec qui une relation a été construite (Laveault, 2008; Lehmann, 2009; Surdez, Sainsaulieu, et Poglia Mileti, 2013), il est tout autant difficile, comme nous le verrons, d’assumer ce rôle dans un contexte de solitude et d’asymétrie entre formateurs.

À partir de données qualitatives recueillies par entretiens auprès de 15 formateurs de terrain pour le secondaire obligatoire[3], cet article explore la perception qu’ils ont de leurs différents rôles. Nous y discutons l’hypothèse selon laquelle le travail de certification serait perçu, par les enseignants-formateurs de terrain rencontrés, comme le « dur travail », voire le « sale boulot » (« dirty work ») de leur métier, pour reprendre le concept lu dans Progin, Bastos, Bolsterli, Perrenoud, et Vincent (2014) et celui de Hughes (1996; 2010 [1962]). Notamment parce qu’il comprend la possibilité d’avoir à prononcer des échecs en stage avec comme conséquence potentielle un refus d’accès à la profession d’enseignant. À partir de là, les formateurs de terrain rencontrés proposent différentes voies pour faire avec ou sans cet aspect de leur métier.

Premièrement, il s’agit de présenter le cadre théorique utilisé pour cet article, avant d’exposer la méthode de recueil et d’analyse des données. La présentation et la discussion des résultats traversent les deux parties suivantes. La première traite de la tension dans laquelle le travail de certification met les formateurs rencontrés par rapport à la conception qu’ils ont de leur métier. La seconde partie, en présentant les alternatives envisagées par ces formateurs au dispositif en vigueur dans le canton étudié au moment du recueil des données, montre que si le travail de certification est le « sale boulot » de certains, il est plutôt un « dur travail » pour d’autres formateurs. Nous montrerons que si le travail de certification est un « sale boulot », il n’est pas forcément, selon eux, à déléguer. Pour certains, il serait à bannir. Si le travail de certification est un « dur travail », il serait plutôt à partager.

1. L’évaluation, le « sale boulot » et le « dur travail »

D’après le dictionnaire des concepts clés en pédagogie, qui propose une définition élaborée par De Ketele, évaluer consiste à « examiner le degré d’adéquation entre un ensemble d’informations et un ensemble de critères adéquats à l’objectif fixé, en vue de prendre une décision » (Raynal et Rieunier, 1998 (1997)). Cette définition met en lumière tant le processus, à savoir la comparaison, qu’une finalité : la prise de décision.

Le débat que soulève la question de l’évaluation parmi les chercheurs touche la comparaison et notamment la possibilité d’une évaluation objective (Gérard, 2002; Weiss, 1986). Le modèle de la mesure soutient cette conception d’une évaluation potentiellement objective, basée sur des données quantitatives (Berrebi-Hoffmann, 2010; Suchaut, 2003) et indépendante du contexte et des caractéristiques de l’évaluateur. Dans le modèle de l’évaluation comme le fruit d’un jugement professionnel fondé sur des données aussi bien qualitatives que quantitatives (Mottier Lopez et Allal, 2008, 2010), la subjectivité de l’évaluateur est mise au centre du processus. Pour Mottier Lopez et Allal, un jugement professionnel, en matière d’évaluation scolaire, repose sur trois éléments : recueil de données, interprétation des données, vision projective sur les répercussions du jugement (Mottier Lopez et Allal, 2008, 2010). En bref, pour Mottier Lopez et Allal, il s’agit de procéder à une construction de sens en situation.

Le débat entre objectivité et subjectivité est révélateur d’une difficulté pour l’évaluateur liée au fait de se sentir à même d’assumer l’évaluation posée. La question de la responsabilisation de l’évaluateur vis-à-vis des conséquences de l’évaluation se pose. Comme celle des rapports de pouvoir qui la traversent (Berrebi-Hoffmann, 2010; Zarka, 2009). Sur ce dernier point, il s’agit, pour Berrebi-Hoffmann, de considérer le pouvoir attribué à l’évaluation comme instrument de classification, de hiérarchisation des individus et partant à l’évaluateur comme pouvant octroyer l’accès à certains privilèges et effectuer un « contrôle social fort ». Zarka (2009, p. 114) explore la question du pouvoir de l’évaluation et de l’évaluateur « comme instaurateur de valeur et comme norme de la vérité ». Il se situe en cela moins sur le versant classificatoire de l’évaluation que sur ce à partir de quoi les individus sont classés. Un dépassement à cette dichotomie est proposé en renvoyant plutôt le débat à la rigueur de l’évaluateur (André, 2013; Mottier Lopez et Allal, 2010).

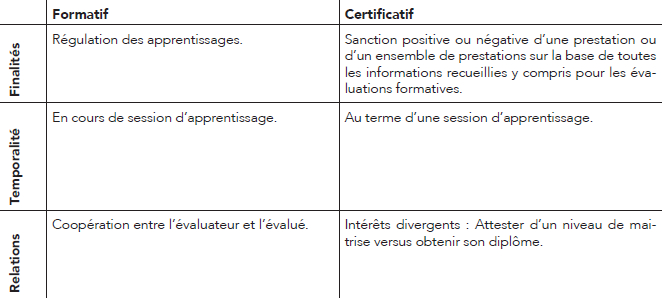

Dans les deux cas, qu’elle soit considérée comme une mesure ou un jugement, l’évaluation remplit une double fonction : formative et certificative.

Tableau 1

Distinctions entre l’évaluation formative et certificative

Si ces deux formes d’évaluation sont complémentaires (Man Sze Lau, 2016 ; Perrenoud, 2001), leurs finalités sont néanmoins distinctes. Comme le montre Man Sze Lau (2016), le rapport entretenu à l’une ou à l’autre peut différer. Le « sale boulot » pouvant, en suivant cette idée, ne renvoyer qu’au travail de certification sans concerner le travail de formation, nous y reviendrons.

Par « sale boulot », Hughes (1996) décrit la partie sombre d’un métier, celle que le professionnel n’est pas forcément prêt à assumer lorsqu’il s’engage dans ce rôle. Il s’agit des tâches honteuses ou dégradantes, que, selon l’acception de cet auteur, les travailleurs cherchent à déléguer. Il s’agit d’une division morale du travail, une lutte pour le prestige que se livrent les groupes professionnels. Lutte qui, selon Le Floch (2008), participe à la division sociale du travail à savoir la hiérarchisation des professions avec ce que cela implique d’accès à des ressources et à des privilèges. Que l’on parle de tâches dégradantes, dégoutantes ou honteuses, dans tous les cas, le « sale boulot » renvoie à ce qui n’est pas valorisé dans l’exercice du métier. Ces tâches ne sont certes pas valorisées, mais elles sont néanmoins considérées comme nécessaires ou au moins à faire. C’est pourquoi Hughes parle de délégation à d’autres corps de métiers de ces tâches qui peuvent être investies positivement ou non par les travailleurs qui en sont chargés. Il ne présente pas, comme alternative, le fait que ces tâches ne soient pas prises en charge ou d’en partager l’exécution. Nous montrerons par la suite que tout en étant la partie sombre de la fonction de formateur de terrain, le travail de certification n’est pas forcément, pour les formateurs rencontrés, à déléguer, car elle met finalement en jeu la responsabilité de ces formateurs à la fois vis-à-vis du stagiaire et vis-à-vis de la profession.

Tel qu’il est présenté par Progin, Bastos, Bolsterli, Perrenoud, et Vincent (2014, p. 90) dans leur article sur le rapport que des directeurs d’établissements primaires entretiennent avec leurs responsabilités dans le contrôle du travail enseignant, le concept de « dur travail » apparaît heuristique pour saisir la perception que les formateurs de terrain ont du travail de certification. En effet, pourrait être considéré comme « dur », un travail qui n’est pas forcément jugé valorisant dans le sens où, dans le cas du travail de certification, il n’est pas ce qui a amené les formateurs à s’engager dans ce rôle. Néanmoins, il est considéré comme une tâche nécessaire qui, contrairement à un « sale boulot », ne serait pas à déléguer. Soit parce que si le formateur définit son rôle en référence à la profession dont il devient le « garant » et non avant tout vis-à-vis des étudiants qu’il forme, le gatekeeping, c’est-à-dire le droit à refuser l’accès au groupe professionnel, est un rôle que les formateurs qui l’habitent trouvent valorisant (Rorrisson, 2010)(Jones, 2001). Soit parce que la tâche requiert des compétences valorisées par ailleurs. Ce que Surdez et al. (2013) montrent dans leur étude sur le rapport des directeurs des ressources humaines à leur tâche de licenciement. Si ces directeurs se réfèrent à l’employé à licencier, le rapport à la tâche sera autre que s’ils se réfèrent à l’entreprise qui les engage pour le faire. En effet, cet aspect du métier requiert des compétences particulières qui sont valorisées par l’organisation au sein de laquelle le travailleur est engagé avec ce que cela peut lui apporter comme possibilité de promotion (Surdez et al., 2013). En bref, une tâche pourrait être non valorisée, mais pas forcément jugée dégradante et à déléguer. Elle pourrait être considérée comme nécessaire, mais ne pas constituer le coeur du métier parce qu’elle requiert un investissement subjectif important de la part du travailleur. C’est finalement l’investissement subjectif qui distingue, chez Progin et al. (2014) ce qui est considéré comme « sale » de ce qui est considéré comme « difficile » : « Le contrôle pourrait être considéré comme «sale» (honteux, douteux, dégradant, peu avouable) et/ou comme «difficile» (compliqué, éprouvant, stressant, frustrant, fatigant, pénible, exigeant) ». Cet investissement subjectif pourrait rendre la tâche difficile, mais non forcément dévalorisante.

2 L’instruction au sosie et l’autoconfrontation simple

Réalisée dans le cadre d’une thèse de doctorat en cours, l’analyse porte sur 15 entretiens inspirés du modèle de l’instruction au sosie (Clot, 2008; Oddone, 1981) et sept du modèle de l’autoconfrontation simple (Clot, Faïta, Fernandez, et Scheller, 2000) menés auprès de 15 enseignants-formateurs de terrain au secondaire obligatoire entre 2012 et 2014. L’instruction au sosie est un type d’entretien qui consiste pour l’interviewé à imaginer que le chercheur est son sosie et que désormais il devra prendre sa place à son poste de travail sans que personne ne se rende compte du subterfuge. L’interviewé, dans le rôle de l’instructeur, offre au chercheur une entrée dans ses pratiques, attitudes, pensées, émotions de sorte que ce dernier puisse fictivement devenir lui, vivre sa fonction de la même manière, procéder selon les mêmes routines. Des entretiens inspirés de l’autoconfrontation simple ont également été menés dans une visée de complémentarité. Ce deuxième type d’entretien consiste à placer le formateur face à une trace de son activité, en l’occurrence les notes qu’il a prises pendant l’observation de son stagiaire, et à l’inviter à expliciter ses choix, à donner à voir l’essentiel de son activité d’évaluation qui se passe finalement dans sa tête. Les formateurs de terrain se sont portés volontaires pour participer à cette étude, le seul critère restrictif étant qu’ils soient engagés dans la formation des futurs enseignants du secondaire obligatoire.

Les méthodes de recueil utilisées dans la thèse ont été choisies, car elles permettent aux interlocuteurs de se replonger, au moment des entretiens, le plus concrètement possible dans leur activité et ainsi favoriser la remémoration des situations vécues et des choix opérés pour en saisir toute la complexité (Marcel, Olry, Rothier-Bautzer, et Sonntag, 2002). Chaque entretien a duré 90 minutes. Les relances visaient à saisir : le déroulement temporel de l’évaluation – qu’est-ce qui est fait et à quel moment -, les difficultés rencontrées dans l’exercice du rôle d’évaluateur, les manières d’observer le stagiaire, les critères de l’évaluation et la définition des seuils dans la notation[4] des différentes compétences à évaluer. Cet article permet l’exploration d’une partie de ces données, avant tout ce qui renvoie aux conceptions générales des formateurs de terrain vis-à-vis de l’évaluation et de leur rôle et les difficultés rencontrées dans l’exercice du métier.

Les entretiens, enregistrés sur dictaphone, ont été transcrits et codés en vue de l’analyse de leur contenu (Bardin, 2007). Dans un premier temps, ce codage a été basé sur les thématiques des relances de l’instruction au sosie. En effet, de manière à s’assurer que certaines thématiques soient abordées par tous les formateurs rencontrés et pouvoir ainsi comparer les données, certaines thématiques ont été amenées par le chercheur dans ce premier entretien. Ces thématiques ont été inspirées par les résultats de recherches sur l’évaluation des pratiques enseignantes, notamment celles citées en introduction. En fonction des propos tenus par les interviewés, que ce soit durant l’instruction au sosie ou durant l’autoconfrontation, de nouveaux codes sont venus enrichir l’analyse. Un recodage de tout le corpus a été effectué par nos soins, dans un deuxième temps, de manière à ce que les mêmes codes soient employés pour l’entier du corpus créé à partir des deux types d’entretiens.

Les profils des interlocuteurs sont variés. Nous avons rencontré des hommes (7) et des femmes (8), des formateurs d’enseignants d’arts et de sport (5), de mathématiques et de sciences de la nature (2), de langues (5) et de sciences humaines (3), des interlocuteurs qui ont suivi la formation pour devenir formateurs de terrain (12) et d’autres non encore formés au moment de l’étude (3). Du fait que l’échantillon a été constitué sur la base du volontariat et de sa petite taille, il ne peut être représentatif de l’ensemble des formateurs de terrain du canton. Néanmoins, pour des raisons de lisibilité du texte, nous parlerons « des enseignants-formateurs de terrain ».

3 Le rapport aux tâches

Pour les enseignants-formateurs de terrain rencontrés, les tensions apparaissent dans le travail de certification, lors d’une évaluation officielle, formalisée, dont ils ont à rendre compte à d’autres qu’au stagiaire. Ils distinguent très nettement le travail de formation qui représente leur idéal du métier et le travail de certification qui tend vers un « sale boulot ». Ils ne conçoivent pas leur rôle sans évaluation formative, sans commentaire sur les prestations observées, sans soutien au stagiaire pour progresser, donc sans identification des réussites et des lacunes du professionnel qu’ils participent à former. L’évaluation formative étant inséparable de l’acte de former.

Moi, je trouve que ça c’est important, de ma propre expérience en tant que stagiaire […]. […] Si tout est dit, même si ce n’est pas noté sur un papier, mais qu’il y a vraiment une démarche d’observation qui est bien faite, un peu professionnelle, je pense que c’est bien

Extrait d’entretien avec l’enseignant-formateur de terrain n°13

Le coeur même de la fonction de formateur de terrain disparaît s’il lui est retiré la possibilité d’évaluer dans un but formatif. En effet, comment guider, socialiser un individu aux codes d’une profession, comment l’accompagner dans le développement de son identité professionnelle si aucune comparaison n’est possible entre ce que le formateur observe, entend, perçoit du stagiaire et lesdits codes de la profession ? Et pour aller plus loin, quelle possibilité pour le stagiaire de progresser ou de consolider une compétence si les codes de la profession ne lui sont pas dévoilés, explicités, mis en relation avec ses propres prestations d’apprenant ? En revanche, il en va tout autrement du travail de certification. Celui-ci est certes considéré, par la majorité des formateurs qui en ont parlé, comme nécessaire, mais par aucun comme le coeur de leur fonction, ce qui les a amenés à s’y engager.

3.1 Formateur avant tout

L’idéal du métier des enseignants-formateurs de terrain rencontrés est avant tout d’être formateur. C’est de cet aspect qu’ils souhaitent teinter la relation qu’ils entretiennent avec le stagiaire :

J’ai fait ça plus pour aider que pour évaluer

Extrait d’entretien avec l’enseignant-formateur de terrain n°8

Plus qu’être là vraiment pour les évaluer, moi c’est vraiment dans le but de les aider à s’améliorer. Après l’évaluation pour moi, elle est secondaire

Extrait d’entretien avec l’enseignant-formateur de terrain n°10

L’acception que nous avons du terme «formateur» renvoie partiellement à celle proposée par Vial (2013). Pour cet auteur, un formateur recourt tantôt à des gestes d’accompagnement, de guidage, d’évaluation et d’aide. Pour les besoins de notre argumentation, nous emploierons le terme «formateur» pour quelqu’un qui se pose en guide, accompagnant ou aide et non en évaluateur.

Les formateurs rencontrés valorisent le fait de s’adapter au stagiaire : à ses envies, à son expérience, à ses difficultés, à son agenda. En cela, ils se posent en accompagnant dans le sens où c’est le projet de l’étudiant qui se trouve au centre. Mais ceci pas au détriment des compétences à développer ni de la pratique du métier.

Je fais en fonction de la personne. Si la personne est chiarde[5] et qu’elle veut tout le temps me regarder, qu’elle a besoin de me regarder, je lui dis quand même « vas-y, tu peux y aller »

Extrait d’entretien avec l’enseignant-formateur de terrain n°1

Individualisation des pratiques qui renvoie à la définition que Perrenoud (1998) donne du formateur. Ils endossent donc tous, au moins à certains moments, dans une formation certifiante, la posture du guide, de la personne qui oriente, qui indique vers quoi tendre. Ils cherchent à permettre au stagiaire de développer ses propres manières de faire, tout en l’amenant à répondre à une norme du «bon enseignant» définie par la HEP chargée d’élaborer le référentiel de compétences, par les membres du corps enseignant parmi lesquels circulent des représentations de l’enseignant compétent qui sont aussi portées par les enseignants-formateurs de terrain qui y injectent en plus leur propre expérience :

Ça vient de ma pratique personnelle, essentiellement de ma pratique personnelle. Aussi du référentiel de compétences où, je pense, il y a des éléments dans le référentiel de compétences qui reprennent ces éléments-là. Tout ce qui concerne la planification, la gestion de la classe. Donc, il y a ces deux éléments-là, je pense, qui me permettent de juger, de prendre cette position de juge vis-à-vis du stagiaire. [...].

Extrait d’entretien avec l’enseignant-formateur de terrain n°15

L’enseignant-formateur de terrain accompagne le stagiaire au mieux dans le choix du chemin à prendre pour atteindre l’objectif, mais pas dans la définition de l’objectif lui-même qui est du ressort de l’évaluateur. C’est-à-dire que l’évaluateur ne convie pas l’évalué à la définition des compétences à évaluer ni du seuil de suffisance. La rhétorique professionnelle des enseignants-formateurs de terrain valorise cet aspect de leur métier qu’est la formation. Idée générale que l’on retrouve dans la raison la plus fréquemment mentionnée lors des entretiens pour s’engager dans cette fonction, ceci même sans qu’une question à ce propos ait été posée, à savoir le «partage».

La relation est beaucoup plus forte pour moi, ça passe par-dessus ça [les lourdeurs administratives de la fonction]. Parce que j’apprends quelque chose, j’ai l’impression d’être utile, il y a un échange

Extrait d’entretien avec l’enseignant-formateur de terrain n°1

Ma motivation, c’est le partage. C’est vrai qu’avec les stagiaires, je suis heureuse parce qu’on partage un moment que d’habitude on est seul à partager avec les élèves. [Cette formatrice explique plus loin que] nous [les formateurs de terrain] on est là pour voir que sur le terrain ça se passe au mieux pour les élèves et pour le futur enseignant. […], il faut aussi se dire «attention c’est quand même la branche qui est en jeu pour finir […]», donc le métier lui-même. Donc on ne peut pas non plus accepter n’importe quoi et n’importe qui

Extrait d’entretien avec l’enseignant-formateur de terrain n°2

Comme le montre cette deuxième citation, même s’ils se sentent porteurs d’une responsabilité, vis-à-vis de la profession et des élèves, ce qui les amène au métier de formateur de terrain n’est pas le travail de certification. Ce travail peut même constituer la part sombre de ce métier, d’autant plus lorsqu’il s’agit de prononcer un échec :

Du moment que le stagiaire n’échoue pas, il va dire «OK, j’ai une mauvaise note, c’est parce que mon [formateur] n’est pas sympa» enfin, il mettra ça ou il veut, ce n’est pas grave, il n’y a pas d’enjeu. Mais pour ce cas de faire échouer, c’est très lourd à porter

Extrait d’entretien avec l’enseignant-formateur de terrain n°15

Évaluer positivement une prestation ne semble pas présenter de difficulté, en revanche la sanctionner négativement engage l’évaluateur dans des démarches administratives considérées comme lourdes, met en jeu sa relation avec le stagiaire, nécessite que l’enseignant-formateur de terrain rende compte de son évaluation à d’autres qu’au stagiaire au risque d’y perdre la face, peut remettre en question ses propres compétences de formateur. Signaler des insuffisances, surtout dans le cadre d’une évaluation certificative, peut être vécu comme une épreuve et être considéré finalement comme un « sale boulot » du métier de formateur en établissement scolaire :

J’ai eu la chance de ne pas avoir trop de stagiaires qui sortaient du lot dans le mauvais sens. J’ai été épargné pour ça, parce que je pense que j’aurais beaucoup de peine à mettre [une insuffisance] à quelqu’un. Je n’aime pas avoir le rôle du méchant

Extrait d’entretien avec l’enseignant-formateur de terrain n°3

3.2 L’importance de la relation

Les personnes rencontrées définissent leur rôle comme celui de coach, aide, personne-ressource, soutien, réconfort. Autant de termes qui mettent en avant la relation qui occupe une place spécifique dans ce métier. Définition du rôle que l’on retrouve dans la perception que les mentors anglais et allemands interrogés par Jones (2001) ont du leur lorsqu’ils s’accordent sur une définition autour du conseil. Le dispositif de formation étudié pour le présent article donne un poids important à la relation de par le face-à-face qu’il amène. Ceci particulièrement dans le cas des stages « accompagnés », où le stagiaire vient chaque semaine se former dans la classe de l’enseignant-formateur de terrain. La fréquence des relations et la durée du stage amènent une réelle proximité. Ces formateurs consacrent l’essentiel de leur temps, dans l’exercice de ce métier, au stagiaire et non à la HEP qui les mandate ou aux directions d’établissement qui recruteront les nouveaux enseignants dans le vivier des diplômés.

La relation créée renforce l’embarras des enseignants-formateurs de terrain à prononcer des échecs et à les assumer. Ceci face à la HEP, comme vis-à-vis du stagiaire. Dans leur texte sur les directeurs des ressources humaines, Surdez et al. (2013) avancent que pour ces acteurs, annoncer un licenciement est d’autant plus difficile qu’une relation s’est créée avec les employés concernés. La relation duelle qui unit l’enseignant-formateur de terrain au stagiaire amène une proximité qui peut expliquer, en partie au moins, la difficulté à prononcer un échec au stage. Et bien qu’en cas de difficultés ou d’insuffisance constatée l’enseignant-formateur de terrain ne soit pas seul à certifier, il est seul à porter l’impact que l’échec aura sur la relation :

Pour l’évaluation, je suis totalement seule, le fait qu’on ne se rencontre jamais [entre formateurs], j’avais demandé une fois qu’on se réunisse de temps en temps pour être un peu cohérent dans ce qu’on fait et il n’y a pas eu pour toutes sortes de raisons [...] donc, non, je suis seule face à ma feuille et après face à l’étudiant

Extrait d’entretien avec l’enseignant-formateur de terrain n°14

Derrière ce sentiment de solitude face à l’évaluation et face à l’étudiant que l’on a encadré se dessine l’absence d’un collectif sur lequel s’appuyer pour objectiver son évaluation. Dans ce contexte, si annoncer à la HEP des insuffisances en stage est difficile, trouver les mots et la manière pour faire des remarques négatives au stagiaire l’est aussi :

Le point le plus délicat, c’est, s’il y a quelque chose qui ne va pas. Comment en parler au stagiaire ? Ce n’est pas tellement lui rendre la note, parce que ça vient après coup. Le plus délicat, ça sera peut-être d’aborder la question, de voir comment lui, il réagit, comment est-ce qu’il le prend

Extrait d’entretien avec l’enseignant-formateur de terrain n°10

D’une tâche peu satisfaisante, l’engagement émotionnel qu’elle provoque chez les enseignants-formateurs de terrain fait passer le travail de certification dans la catégorie du « dur travail » voire du « sale boulot ». L’annonce d’insuffisance lors de la certification en représente la dimension la plus sombre.

3.3 Les conséquences de l’échec et le soutien du collectif

Comme nous l’avons présenté ailleurs (Zinguinian, en cours), l’ombre de l’échec pèse lourdement sur le sentiment de responsabilité des enseignants-formateurs de terrain. Ils en anticipent les conséquences tant pour eux – justification, risque de recours, remise en question de ses compétences de formateur -, que pour le stagiaire – rupture dans la formation voire frein à l’entrée dans la carrière - et c’est pour cette partie du métier qu’ils vont chercher une légitimité sociale, sous la forme d’un avis externe ou d’une formation au rôle :

Si on met [une insuffisance] on doit d’abord faire appel à une médiation, [...] que je ne sois pas toute seule, parce que c’est ça le problème, c’est qu’en fait je n’ai pas de formation, je ne me permettrai pas ça, parce que je n’ai pas de formation et puis je suis seule à le juger. Je ne peux pas bannir quelqu’un de sa carrière juste parce qu’il n’est pas à mon goût et qu’il ne fait pas comme moi. Donc ça c’est clair que je demanderai de l’aide de quelqu’un

Extrait d’entretien avec l’enseignant-formateur de terrain n°5

C’est cette partie du métier qui pourrait leur faire renoncer à la fonction :

Je pense [que] plus on descend dans les notes, plus c’est difficile et puis de faire échouer, moi, si je pouvais éviter d’en arriver là une fois, ça m’irait bien. C’est ce qui finalement m’effraie un peu dans ce job, ce qui me ferait peut-être dire, le jour où ça m’arrive, je laisse tomber, je ne prends plus de stagiaire parce que c’est bon, j’ai donné

Extrait d’entretien avec l’enseignant-formateur de terrain n°15

Ce n’est finalement pas tellement de se former un jugement sur la prestation du stagiaire qui peut se vivre comme une épreuve, mais de la rendre publique, de la transformer en un discours qui visibilise la manière dont elle a été élaborée. Ce qui met l’évaluation à l’épreuve du jugement du stagiaire avec le risque de la voir contestée, si ce n’est faire l’objet d’un recours juridique :

C’est très délicat parce que si on veut évaluer de façon négative c’est des lourdeurs administratives et puis le risque d’avoir un recours

Extrait d’entretien avec l’enseignant-formateur de terrain n°15

De plus, si la prolongation de stage est une cassure dans le processus d’apprentissage du stagiaire, plus que l’occasion de disposer de temps supplémentaire, l’évaluateur est davantage mis en tension lorsqu’il s’agit d’engager une procédure qui peut aboutir à un échec au stage dont la prolongation est la résultante :

Finalement on a un poids d’évaluateur qui est énorme et puis plus vraiment de formateur alors que de mettre [une note passable] ça peut être formateur, ça peut vouloir dire «vas-y maintenant bouge-toi pour la prochaine fois», on peut encore le prendre dans cet esprit-là. Donc il n’y a pas ce côté couperet, sanction qui nous incombe que si on met [une insuffisance]

Extrait d’entretien avec l’enseignant-formateur de terrain n°15

Les conséquences de l’échec sont lues aussi bien vis-à-vis du stagiaire que vis-à-vis du formateur de terrain. Au-delà de l’aspect chronophage de la procédure, ce sont surtout les conséquences personnelles, émotionnelles, voire la remise en question de ses propres compétences de formateur qui sont exprimées :

Elle [la stagiaire] m’a dit qu’une personne externe de la HEP est venue pour voir la gestion de classe. […] Elle me dit «écoute, ça a été très bien, elle [la formatrice de la HEP] était vraiment super contente, […] j’ai fait comme tu m’as dit […] et du coup, c’est vrai, que toute la leçon s’est passée super bien». Ça m’a fait plaisir, je me suis dit « ah c’est chouette […]. Je me dis que je peux les aider à ça et que ça marche, qu’ils progressent et qu’ils sont contents

Extrait d’entretien avec l’enseignant-formateur de terrain n°10

Si cette citation montre qu’une réussite du stagiaire, attestée par un autrui dont l’avis compte - dans ce cas autant le stagiaire que le formateur de la HEP -, est perçu comme une réussite, il est possible que pour certains formateurs de terrain un échec au stage soit vécu comme un échec de la formation qu’il a dispensée.

4. Des propositions d’alternative au dispositif de certification des stages

Lorsque le travail de certification, surtout la prononciation d’insuffisance, est perçu comme un « sale boulot », il ne s’agit pas forcément, pour les formateurs de terrain rencontrés, d’un boulot à déléguer. Pour certains, il est à bannir. En cela, il est plus qu’un « sale boulot », au sens de Hughes, car il ne vaut même pas la peine d’être délégué. Son utilité et sa légitimité dans la définition du rôle sont mises en question. Pour d’autres, le travail de certification est, par analogie au concept de « sale boulot », un boulot à déléguer, aux formateurs de la HEP par exemple. Pour d’autres encore, c’est un boulot à partager. Ces derniers enseignants-formateurs de terrain n’envisagent pas de perdre leur droit au gatekeeping. Le gatekeeper se pose ainsi en « protecteur de la profession » (Rorrisson, 2010, p. 507), mais ils proposent un partage de la responsabilité en vue d’atténuer l’investissement subjectif de cette tâche. Le travail de certification renvoie, dans ce cas, à un « dur travail ».

4.1 Un boulot à bannir

Si le travail de certification, ou en tout cas l’attribution d’une note, ne fait pas sens pour certains enseignants-formateurs de terrain, ce peut être le cas s’ils considèrent qu’il est finalement impossible d’évaluer, à partir des performances du stagiaire, ses compétences :

Je peux le noter pour ce stage-là, mais ça ne va pas forcément être en lien avec le prochain, si la situation est totalement différente donc qu’est-ce que ça signifie ? [...] la note à la fin elle n’a pas plus de sens [...] à part répondre à un besoin bureaucratique, je ne vois pas très bien. [...] Je ne me sens pas capable de dire […] si un jour il sera un bon enseignant ou pas, ou un enseignant épanoui

Extrait d’entretien avec l’enseignant-formateur de terrain n°14

L’évaluation étant, pour ce formateur en tout cas, largement dépendante d’éléments extérieurs au stagiaire lui-même, elle perd son sens d’indicateur de compétence. Et de ce fait son intérêt pour penser la formation du stagiaire dans sa continuité. Ce qui est révélateur d’une difficulté de l’évaluation des compétences qui sont à la fois inobservables et à construire sur le long terme. Si, selon Progin et al. (2014), le fait de percevoir le contrôle comme le « sale boulot » ou comme le « dur travail » des directeurs d’établissements scolaires :

Dépend[rait] probablement des compétences du contrôleur, de son rapport au pouvoir, aux règles, à l’autorité qu’il représente, à l’autre qu’il est censé contrôler, évaluer, voire sanctionner, aux conditions dans lesquelles il travaille et aux coûts que cela représente

p. 90

Nous pourrions probablement rattacher aux « conditions dans lesquelles il travaille » le fait que la nature même de ce qui est à évaluer – des compétences – et les obstacles que leur évaluation peut représenter pour les formateurs de terrain au regard des conséquences anticipées de prononcer un échec en stage, fasse basculer le travail de certification dans la catégorie du « sale boulot ».

Le travail de certification devient alors une tâche dépourvue de sens. Ceci pourrait également se comprendre par la relation que le formateur de terrain entretient avec la HEP. La perte de sens pouvant viser spécifiquement le fait d’avoir à rendre compte de son évaluation à l’institution, ce qui finalement ne serait qu’une formalité administrative, un devoir bureaucratique chronophage. Procéder à des évaluations serait intéressant dans une visée formative, nous l’avons vu, mais pas en vue de rendre compte du niveau de maitrise des compétences du stagiaire à l’institution qui délivre les diplômes :

Vu que […] vous savez très bien qu’ils [les documents de la HEP] n’ont de valeur à peu près que pour la HEP. À partir du moment où il y a une petite croix dans la bonne case sur la première page, ils ne regardent pas la suite, que vous avez peu de temps à disposition et que globalement vous avez en tête ce que vous avez à dire et pas envie de le mettre par écrit, vous allez prendre rendez-vous avec votre stagiaire, vous aller prendre entre une et deux heures pour faire point par point les différentes compétences. Le document, il sera prêt, vous aurez mis des petites coches après avoir réfléchi chez vous comment vous faites votre évaluation et puis ensuite vous allez rendre le papier sur lequel il n’y aura rien d’écrit a priori et vous allez dire au stagiaire pourquoi vous lui avez mis telle ou telle note. […]. Il y a des stagiaires qui aiment bien avoir ça par écrit [les commentaires dans le bilan], ce que je peux comprendre, alors je peux faire volontiers, non pas volontiers ça c’est faux, je ne le fais pas volontiers, mais je le fais parce que j’estime que je suis payé pour ça donc je le fais

Extrait d’entretien avec l’enseignant-formateur de terrain n°3

Cette citation pourrait être révélatrice d’une tension exprimée vis-à-vis de la HEP et de l’organisation du dispositif d’évaluation des stages.

4.2 Un boulot à déléguer

D’autres enseignants-formateurs de terrain ne désirent pas explicitement qu’aucune évaluation certificative ne soit prononcée, mais qu’elle ne soit pas de leur responsabilité. Ces formateurs délégueraient la responsabilité de l’attribution des notes, d’autant plus si elles s’avèrent négatives, mais aucunement le fait de donner des commentaires, «d’attester» la justesse de l’auto-évaluation du stagiaire. La partie formative de l’évaluation, dont les commentaires font partie, resterait de leur ressort, seul le travail de certification, et plus précisément l’attribution d’une note, l’attribution d’un droit de passage au stage suivant ou d’accès à la carrière, serait délégué. La responsabilité de la progression du stagiaire au-delà du stage et des commentaires que le formateur de terrain aurait fournis reposerait sur le stagiaire et sur la HEP :

J’aimerais ne pas avoir l’obligation de mettre une note, une certification. […]. [les] commentaires [rédigés] sont après pris en compte par l’étudiant, pris en compte par la HEP ou pas, mais en gros ce ne serait plus vraiment mon problème et ce ne serait pas plus mal quelque part. Je trouve que c’est assez délicat quand on est dans la position [de l’enseignant-formateur de terrain] qui doit mettre [une insuffisance]

Extrait d’entretien avec l’enseignant-formateur de terrain n°15

Demander à l’étudiant de faire un compte rendu de son stage, ce qu’il a vécu, pourquoi pas. Un texte, puis [l’enseignant-formateur de terrain] le lit quand même et atteste que c’est vrai, que ça a eu lieu

Extrait d’entretien avec l’enseignant-formateur de terrain n°11

L’étudiant, au centre de la seconde proposition, démontrerait sa compétence en en rendant compte directement à l’institution sans plus avoir le formateur de terrain comme intermédiaire. Cette division du travail proposée par ces formateurs existe dans d’autres contextes tel le modèle californien d’attribution des licences d’enseignement dans lequel les étudiants, en fin de formation, passent par une procédure d’évaluation de leurs compétences professionnelles. Cette procédure consiste en la rédaction d’un dossier composé de traces de leurs pratiques et de textes démontrant de leur réflexivité qui sera évalué par des personnes mandatées pour le faire et qui, en principe, ne connaissent pas l’étudiant (Stanford University, 2013). Nous renvoyons le lecteur intéressé par une discussion de cette alternative, du point de vue des évaluateurs, à notre article de 2015 (Zinguinian & André, 2015) et à l’article de Okhremtchouk et al. (2009) qui en discutent les apports et les limites du point de vue des étudiants.

4.3 Un boulot à partager

Le partage se distingue de la délégation, même si cette dernière n’est pas complète, par le fait que, dans ce dernier cas, le travail de certification n’échapperait pas à l’enseignant-formateur de terrain. Car, les tenants de cette alternative estiment de leur responsabilité de certifier les stagiaires. Ici, comme dans l’article de Jones (2001), la majorité des formateurs à qui cette question a été posée ne souhaitent pas déléguer le travail de certification. Risquer que la pratique professionnelle ne soit plus évaluée ou qu’elle le soit uniquement par un acteur externe, qui n’aurait pas observé le stagiaire sur le long terme semble, à certains, illégitime :

[Si le stagiaire n’est pas évalué par l’enseignant-formateur de terrain] on évalue comment l’étudiant, uniquement sur des rapports qu’on doit rendre à la HEP, qui sont très théoriques ? Mais son travail c’est quoi, c’est être face à une classe. […] Notre travail c’est que les élèves apprennent et c’est important qu’on les juge [les stagiaires] là-dessus parce que c’est quand même ça qu’ils vont faire avant de rédiger des rapports théoriques. Il me semble que oui, s’il y a bien une chose qu’on doit valider c’est sa manière d’enseigner. [...] surtout qu’après une fois qu’on est enseignant, alors après on peut être bon ou mauvais, c’est difficile d’être délogé

Extrait d’entretien avec l’enseignant-formateur de terrain n°10

Ils endossent pleinement le rôle de gatekeeper que le dispositif d’évaluation des stages leur attribue. Ce rôle leur est implicitement affecté parce qu’ils sont seuls à certifier les stages qui se déroulent dans leur classe et ne présentent à leurs yeux pas d’insuffisances dignes d’être sanctionnées. Dans ce cas, l’évaluation est à conserver dans les mains de l’enseignant-formateur de terrain, mais avec l’adjonction d’un nouvel acteur. Ce formateur ne serait plus seul face au stagiaire. Ils seraient désormais deux ce qui déséquilibrerait la relation et permettrait un partage de la responsabilité qui soutiendrait la prononciation officielle d’insuffisance.

Je pense que ça serait vraiment bien qu’il y ait deux personnes qui évaluent : une personne de la HEP, pourquoi pas, puisqu’ils viennent en tout cas pour [...] les stages [en responsabilité]. Ils viennent dans la classe donc pourquoi pas que le rapport du didacticien soit aussi...enfin on pourrait certifier à deux. Et puis pour le stage [accompagné] peut-être aussi une visite, parce que pour la pratique, il n’y a que nous

Extrait d’entretien avec l’enseignant-formateur de terrain n°8

Selon les mentors interrogés par Jones (2001, p. 87, tda), « la participation d’un examinateur externe peut accroître l’impartialité ». De plus, en référence aux propos des formateurs rencontrés, pouvoir se rattacher à un collectif allègerait le travail de certification d’une part de l’investissement subjectif qu’il demande. Cependant, ceci ne le supprimerait pas totalement. En effet, comme évoqué en introduction, l’entretien en triade pose la question de l’asymétrie dans la relation entre formateurs de terrain et formateurs universitaires, ces derniers étant, par exemple, porteurs de la norme officielle à partir de laquelle le stage est évalué (Gremion et Coen, 2015). Écart entre formateurs qui pourrait, néanmoins, être réduit par l’intégration des enseignants-formateurs de terrain dans la définition de la norme officielle dont ils deviendraient ainsi également porteurs. Mais, ceci n’apporterait pas forcément un cadre à l’évaluation qui soit partagé avec l’étudiant. Absence de cadre qui, comme nous le montrons dans un autre article de ce numéro (André et Zinguinian, à paraitre), joue un rôle dans les difficultés rencontrées par les enseignants-formateurs de terrain dans le travail de certification.

Former les évaluateurs serait, pour Progin et al. (2014), une manière de « rendre noble et désirable un travail de contrôle qui ne sera « sale » que s’il est mal exercé » (p. 94). Si, comme nous l’avons vu, la formation participe au rattachement à un collectif et soulage le travail de certification d’une partie de l’investissement subjectif qu’il requiert, il ne le supprime pas non plus totalement. En effet, les formateurs rencontrés dans le cadre de cette étude sont une large majorité à s’être formés et renvoient, pour l’essentiel, le travail de certification au « dur travail » ou au « sale boulot ».

Bien que minoritaires dans le corpus de la recherche menée par Jones (2001), certains formateurs de terrain vivent le travail de certification comme le « sale boulot » de leur métier alors que leur travail s’inscrit dans un dispositif où la responsabilité semble partagée. Comment comprendre que ces formateurs souhaitent déléguer au seul formateur universitaire la responsabilité d’une tâche assumée conjointement ? Si l’auteur ne présente pas de résultats permettant de comprendre ce phénomène, toutes les autres difficultés du métier évoquées en introduction permettent de le saisir. Comme le fait, nous l’avons vu plus haut, de ne pas pouvoir donner de sens à une évaluation à forts enjeux, mais qui ne semble pas pouvoir atteindre le but qu’elle se serait fixé : « dire […] si un jour [l’étudiant] sera un bon enseignant ou pas, ou un enseignant épanoui » (Extrait d’entretien avec l’enseignant-formateur de terrain n°14). En somme de pouvoir anticiper, à partir des performances d’un étudiant dans le contexte spécifique d’un stage, sa capacité à enseigner (Zinguinian, en préparation). C’est-à-dire d’anticiper sa capacité à performer dans un contexte d’emploi qui se caractérise déjà par le fait que l’enseignant est seul face à sa classe.

Conclusion

Cet article a présenté le rapport que les formateurs en établissement scolaire ont de leurs rôles de formateur et d’évaluateur pour aboutir au fait qu’ils abordent le travail de certification des stagiaires comme un « dur travail » voire un « sale boulot ». Les difficultés qu’ils rencontrent dans cette partie du métier, exacerbées lorsqu’il s’agit de signifier un échec au stage, relèvent déjà de la relation de proximité qu’ils construisent avec le stagiaire, mais encore de la relation qu’ils entretiennent avec les membres de la HEP. Elles sont également le fruit de l’anticipation des conséquences d’une prononciation d’échec tant pour le stagiaire que pour le formateur avec ce que cela implique pour ce dernier de confrontation voire de remise en question de son travail de formateur.

Dans le contexte étudié, il est déjà difficile pour les enseignants-formateurs de terrain de faire des remarques négatives à visées formatives. Lorsqu’il s’agit de le faire pour une certification, la difficulté en est accrue, même si l’échec est prononcé par un jury composé de plusieurs formateurs et qu’il n’entraine pas l’exclusion de la formation, mais une prolongation du stage chez un autre formateur.

Si le travail de certification ne constitue pas le coeur de leur fonction dans leur rhétorique professionnelle, ces formateurs voient l’idéal de leur métier dans le fait d’accompagner, de guider les stagiaires. Ils opèrent dès lors une distinction nette entre l’évaluation formative qui est un incontournable de leur fonction et l’évaluation certificative qui n’a pas à être impérativement de leur ressort, en tout cas pas uniquement.

En ce sens, si le travail de certification est un « sale boulot », ils ne souhaitent pas tous le déléguer – à des formateurs de la HEP par exemple. Pour certains, ce boulot est même à bannir ne faisant pas sens. Pour d’autres, il serait à partager avec des formateurs de la HEP, la place du formateur en établissement scolaire et la longue durée qui caractérise la relation de formation qu’il entretient avec le stagiaire lui donnant une légitimité, selon eux, pour pouvoir attester de ses compétences. Dans ce dernier cas, le travail de certification serait le « dur travail » du formateur de terrain et non son « sale boulot ».

Ces résultats, représentatifs d’une manière d’appréhender le travail de certification, mériteraient d’être mis à l’épreuve d’un échantillon plus large d’enseignants-formateurs de terrain. D’un côté, cela permettrait de voir peut-être émerger d’autres conceptions. D’un autre côté, si le travail de certification est le « sale boulot » des uns et le « dur travail » des autres, il pourrait être le « bon exercice du métier » de certains (Le Floch, 2008), à l’intérieur d’un même groupe professionnel. En somme, y a-t-il forcément consensus sur ce qu’est le « sale boulot » ou le « dur travail » d’un métier ? Tester cette hypothèse demanderait de s’appuyer sur des instruments de recueil des données qui limitent les réponses socialement désirables. Ceci parce qu’il est envisageable que dans la formation des enseignants comme Surdez et al. (2013, p. 43) le disent pour les directeurs des ressources humaines, exprimer l’intérêt de l’entreprise voire un intérêt personnel de promotion peut être difficile à assumer de la part des « interviewés, car ils peuvent craindre de donner l’impression de profiter de ce qui constitue une situation de détresse pour autrui ».

Parties annexes

Remerciements

Nous remercions Gaële Goastellec, Olivier Aubel, Josiane Carron, Liliane Portelance, Yann Varcher et Mandira Halder pour leurs précieux commentaires sur une version antérieure de ce texte et pour nos échanges.

Notes

-

[1]

Devenir formateur de terrain n’est pas une obligation, une tâche de l’enseignant inscrite dans son cahier des charges, mais un mandat supplémentaire qui requiert une formation spécifique et est basé sur le volontariat. Tous les enseignants du canton ne deviennent donc pas, à un moment donné, enseignant-formateur de terrain.

-

[2]

Les enseignants-formateurs de terrain interrogés mettent notamment en avant le fait que ce métier leur permet de «diversifier leur temps de travail», «d’être confronter à des adultes», de retrouver «un élan dans l’enseignement».

-

[3]

Par « secondaire obligatoire » nous entendons le degré d’enseignement qui se situe entre la scolarité primaire et les années de scolarité post-obligatoire. En principe, les élèves qui y sont inscrits ont entre 11 et 15 ans.

-

[4]

Les stages sont évalués à l’aide d’une échelle de notation en six positions.

-

[5]

Chiard, chiarde est un terme familier pour caractériser quelqu’un de peureux (http://www.bdlp.org/fiche.asp?no=500582&base=SU, tiré d’internet le 14 août 2016)

Bibliographie

- André, B. (2013). Évaluer la formation des enseignants : enjeux, défis et propositions. Revue française de pédagogie, 184, 5-14.

- André, B. et Zinguinian, M. (soumis). L’absence de cadre comme obstacle dans l’évaluation des stagiaires par les formateurs de terrain dans les formations à l’enseignement. Phronesis

- Bardin, L. (2007). L’analyse de contenu. Paris: Presses Universitaires de France.

- Berrebi-Hoffmann, I. (2010). Évaluation et élitisme : d’une alliance à l’autre. Cahiers internationaux de sociologie, 1(128-129), 79-90.

- Clot, Y. (2008). Élaborer l’expérience : l’instruction au sosie. Dans Y. Clot (Dir.), Travail et pouvoir d’agir (p. 179-202). Paris: Presses Universitaires de France.

- Clot, Y., Faïta, D., Fernandez, G., et Scheller, L. (2000). Entretiens en autoconfrontation croisée : une méthode en clinique de l’activité. Pistes, 2(1), 1-7.

- Coker, H., Medley, D. M., et Soar, R. S. (1980). How Valid Are Expert Opinions about Effective Teaching ? The Phi Delta Kappan, 62(2), 131-134.

- Gérard, F.-M. (2002). L’indispensable subjectivité de l’évaluation. Antipodes, 156, 26-34.

- Gremion, F., et Coen, P.-F. (2015). De l’influence du contrôle dans les dispositifs d’accompagnement. Evaluer. Journal international de recherche en éducation et formation, 1(3), 11-27.

- Hughes, E. C. (1996). Le regard sociologique. Essais choisis. Paris: Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales.

- Hughes, E. C. (2010 [1962]). Les honnêtes gens et le sale boulot. Travailler, 2(24), 21-34.

- Jones, M. (2001). Mentors’ Perceptions of Their Roles in School-based Teacher Training in England and Germany. Journal of Education for Teaching, 27(1), 75-94

- Laveault, D. (2008). Le jugement professionnel : foyer de tensions et de synergies nouvelles en évaluation scolaire. Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften, 30(3), 483-500.

- Le Floch, M.-C. (2008). Une relecture du sale boulot. Entre une division morale et une division sociale du travail éducatif. PensÈe plurielle, 2(18), 31-48.

- Lebel, C. (2007). Les formateurs de terrain et l’évaluation de la pratique. Dans L. Bélair, D. Laveault, et C. Lebel (Dir.), Les compétences professionnelles en enseignement et leur évaluation (p. 85-102). Ottawa: Presses Universitaires d’Ottawa.

- Legendre, M.-F. (2007). L’évaluation des compétences professionnelle. Dans L. M. Bélair, D. Laveault, et C. Lebel (Dir.), Les compétences professionnelles en enseignement et leur évaluation (p. 169 - 180). Ottawa: Presses Universitaires d’Ottawa.

- Lehmann, R. (2009). Évaluer les gestes professionnels des futurs enseignants : l’impossible mission des formateurs en établissement ? (Mémoire de maitrise en sciences de l›éducation), Université de Genève, Faculté de psychologie et des sciences de l›éducation.

- Loarer, E. (2014). Compétence et évaluation en milieu professionnel : une relation complexe. Dans C. Dierendonck, E. Loarer, et B. Rey (Dir.), L’évaluation des compétences en milieu scolaire et en milieu professionnel (p. 207-219). Bruxelles: De Boeck.

- Man Sze Lau, A. (2016). « Formative good, summative bad ? » - A review of the dichotomy in assessment literature, Journal of Further and Higher Education, 40(4), 509-525

- Marcel, J.-F., Olry, P., Rothier-Bautzer, E., et Sonntag, M. (2002). Note de synthèse [Les pratiques comme objet d’analyse]. Revue française de pédagogie, 138, 135-170.

- Mottier Lopez, L., et Allal, L. (2008). Le jugement professionnel en évaluation : un acte cognitif et une pratique sociale située. Revue suisse des sciences de l’éducation, 30(3), 465-482.

- Mottier Lopez, L., et Allal, L. (2010). Le jugement professionnel en évaluation : quelles triangulations méthodologiques et théoriques ? Dans L. Paquay, C. Van Nieuwenhoven, et P. Wouters (Dir.), L’évaluation, levier du développement professionnel ? Tensions, dispositifs, perspectives (p. 237-247). Bruxelles: De Boeck Université.

- Okhremtchouk, I., Seiki, S., Gilliland, B., Ateh, C., Wallace, M., et Kato, A. (2009). Voices of Pre-Service Teachers: Perspectives on the Performance Assessment for California Teachers (PACT). Issues in Teacher Education. 18(1). 39-62.

- Oddone, I. (1981). Redécouvrir l’expérience ouvrière. Vers une autre psychologie du travail. Paris: Éditions Sociales.

- Pasche Gossin, F. M. (2012). Agir en formateur dans une formation des enseignants par alternance : une analyse de l’activité des formateurs dans trois dispositifs de formation par alternance. (Thèse de doctorat en sciences de l’éducation), Université de Genève, Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation. (505)

- Perrenoud, P. (1996). L’obligation de compétences : une évaluation en quête d’acteurs. Éducateur, 11, 23-29.

- Perrenoud, P. (1998). Le rôle des formateurs de terrain. Dans A. Bouvier et J.-P. Obin (Dir.), La formation des enseignants sur le terrain (p. 219-241). Paris: Hachette.

- Perrenoud, P. (2001). Évaluation formative et évaluation certificative : des postures définitivement contradictoires ? Formation professionnelle suisse, 4, 25-28.

- Progin, L., Bastos, S., Bolsterli, M., Perrenoud, P., et Vincent, V. (2014). «Sale boulot» ou «dur travail» ? Dans O. Maulini et M. Gather Thurler (Dir.), Enseigner : un métier sous contrôle ? Entre autonomie professionnelle et normalisation du travail (p. 87-94). Issy-les-Moulineaux: ESF Editeur.

- Raynal, F., et Rieunier, A. (1998 (1997)). Pédagogie : dictionnaire des concepts clés. Apprentissage, formation, psychologie cognitive. Paris: ESF éditeur.

- Stanford University. (2013). Performance assessment for California Teacher (PACT). Retrieved from https://scale.stanford.edu/teaching/pact

- Suchaut, B. (2003). De la nécessité d’évaluer les pratiques enseignantes : entre enjeux sociaux et obstacles méthodologiques. Les dossiers des Sciences de l’Éducation, 10, 17-30.

- Surdez, M., Sainsaulieu, Y., et Poglia Mileti, F. (2013). L’investissement du rôle chez des directeurs des ressources humaines dans les secteurs de l’horlogerie et de la banque en Suisse. Dans M. Perrenoud (Dir.), Les mondes pluriels de Howard S. Becker (p. 29-47): La Découverte «Recherches».

- Tardif, J. (2013). Enjeux et limites des compétences comme axe premier de la formation. Communication présentée à la Deuxième journée scientifique de l’AIPU Suisse. Les compétences dans le paysage des hautes écoles suisses : état de la situation et perspectives, Lausanne.

- Vial, M. (2013). Entre accompagnement et évaluation : tensions constructives ou destructives ? Journée de travail sur les séminaires d’intégration organisée par la Haute école pédagogique Vaud à Lausanne. En ligne : http://vimeo.com/61868852.

- Weiss, J. (1986). La subjectivité blanchie ? Dans J.-M. De Ketele (Dir.), L’évaluation : approche descriptive ou prescriptive ? (p. 92-106). Bruxelles: De Boeck Université.

- Zarka, Y.-C. (2009). L’évaluation : un pouvoir supposé savoir. Cités, 1(37), 113 -123.

- Zinguinian, M., et André, B. (2015). Approche comparative de deux instruments d’évaluation relatifs à l’aptitude à enseigner. Evaluer. Journal international de recherche en éducation et formation, 1(3), 73-93.

Liste des tableaux

Tableau 1

Distinctions entre l’évaluation formative et certificative